生成AIでアニメはここまで作れる!無料ツール・作り方を徹底解説

生成AIでアニメって本当に作れるの?どのくらいの品質のものができるの?

無料で使えるツールはあるの?初心者でも簡単に始められる?

商用利用って大丈夫?著作権とかで問題にならない?

生成AI技術の急速な発展により、これまでプロの制作チームが手がけていたアニメーション制作が個人でも手軽に行えるようになりました。YouTubeやTikTokでは生成AIで作られたアニメ動画が続々とバズっており、多くのクリエイターがその可能性に注目し始めています。

しかし、実際に生成AIでどの程度のクオリティのアニメが作れるのか、どんなツールを使えば良いのか、商用利用する際の法的リスクはどうなのかといった疑問を持つ方が多くいるのも実情です。

そこでこの記事では、生成AIアニメの基本的な仕組みから具体的な制作手順、無料で使えるおすすめツール、さらには商用利用時の注意点まで、初心者でも理解できるよう詳しく解説していきます。

- 生成AIアニメの基本的な仕組みと従来制作との違いがわかる

- 無料で使える具体的なツールと実際の制作手順がわかる

- 商用利用時の注意点と法的リスクの回避方法がわかる

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

生成AIアニメとは?

生成AI技術の急速な発展により、これまでプロの制作チームが手がけていたアニメーション制作が、個人でも手軽に行えるようになりました。ここからは、生成AIアニメの基本的な仕組みから注目される理由まで、次のポイントで詳しく解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

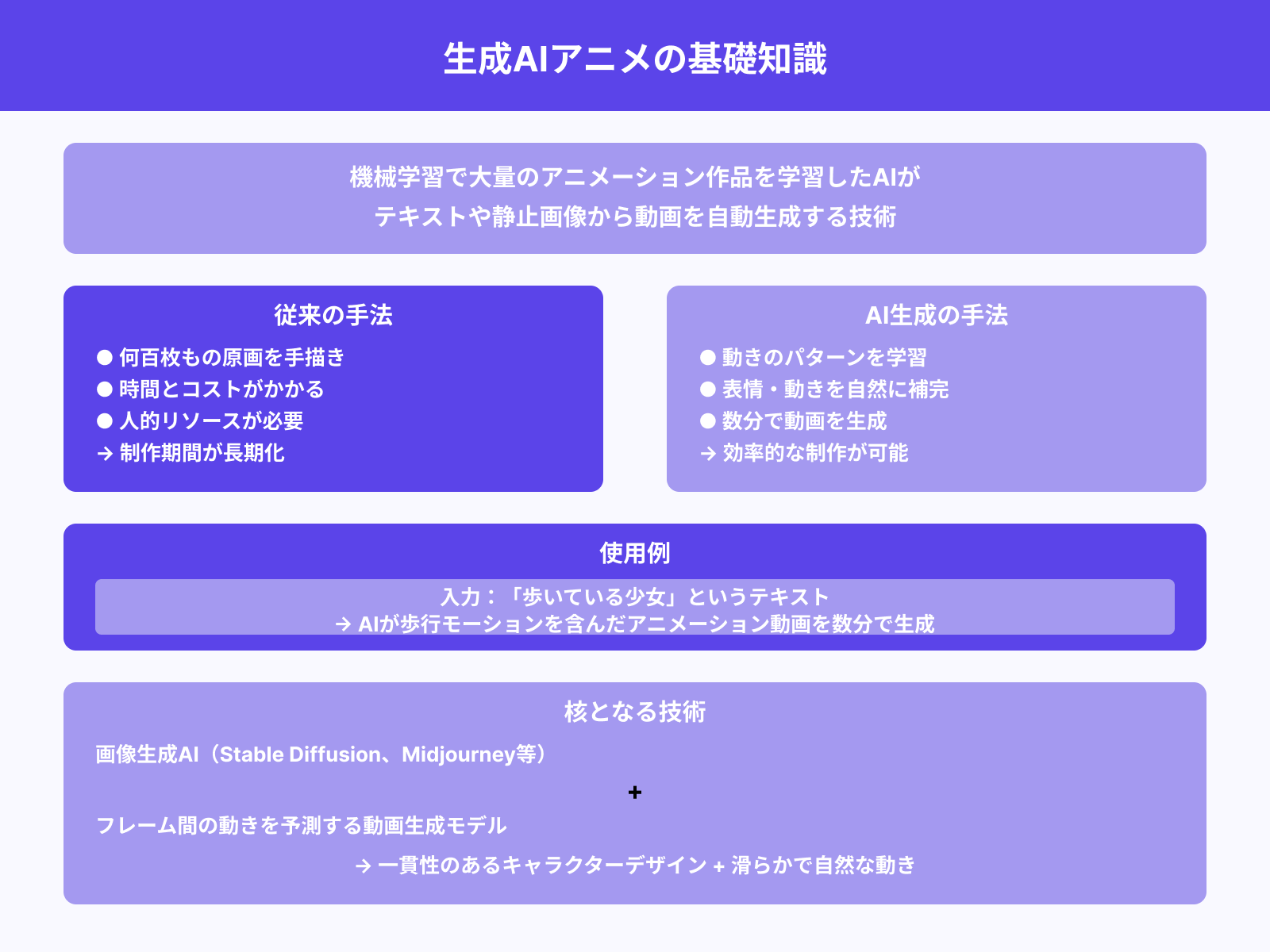

テキストや画像から動画を生成する技術とは

生成AIアニメは、機械学習によって大量のアニメーション作品を学習したAIが、テキストプロンプトや静止画像を基にして動画を自動生成する技術です。

従来は何百枚もの原画を手描きで作成する必要がありましたが、AIは学習データから動きのパターンを理解し、キャラクターの表情変化や身体の動きを自然に補完できるようになっています。具体的には「歩いている少女」というテキストを入力するだけで、AIが歩行モーションを含んだアニメーション動画を数分で生成してくれるのです。

この技術の核となるのは、Stable DiffusionやMidjourney等の画像生成AIと、フレーム間の動きを予測する動画生成モデルの組み合わせになります。最新のAIモデルでは、一貫性のあるキャラクターデザインを保ちながら、滑らかで自然な動きを表現することが可能です。

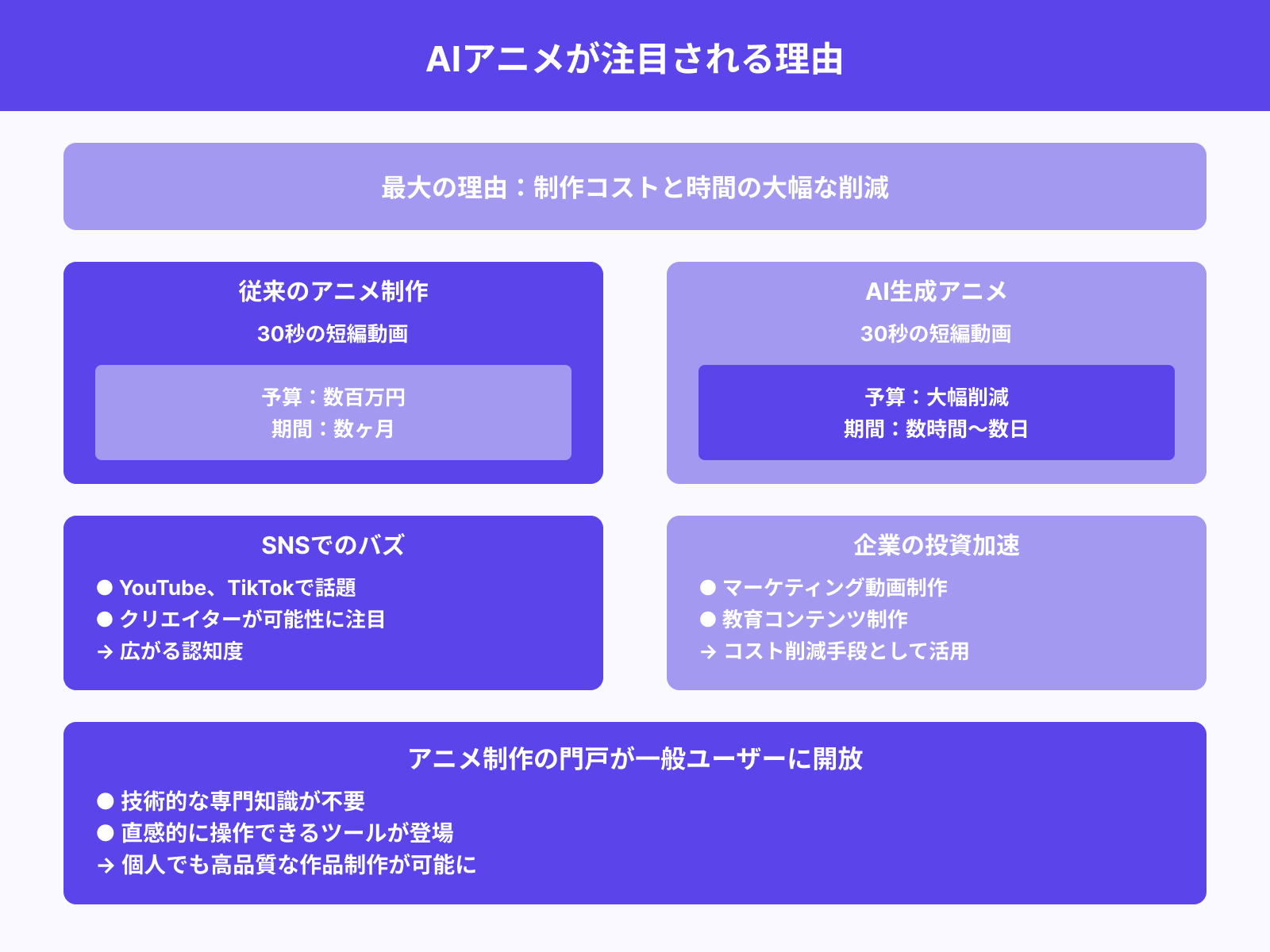

なぜ今「AIアニメ」が注目されているのか?

AIアニメが急速に注目を集めている最大の理由は、制作コストと時間の大幅な削減にあります。

従来のアニメ制作では、30秒の短編動画でも数百万円の予算と数ヶ月の制作期間が必要でしたが、生成AIを活用すれば個人でも数時間から数日で同等の品質の作品を制作できるからです。さらに、YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームでAI制作アニメが続々とバズっており、多くのクリエイターがその可能性に気づき始めています。

企業側でも、マーケティング動画や教育コンテンツの制作コスト削減手段として、生成AIアニメへの投資を加速させているのが現状です。また、技術的な専門知識がなくても直感的に操作できるツールが登場したことで、アニメ制作の門戸が一般ユーザーにも大きく開かれました。

従来のアニメ制作との違い

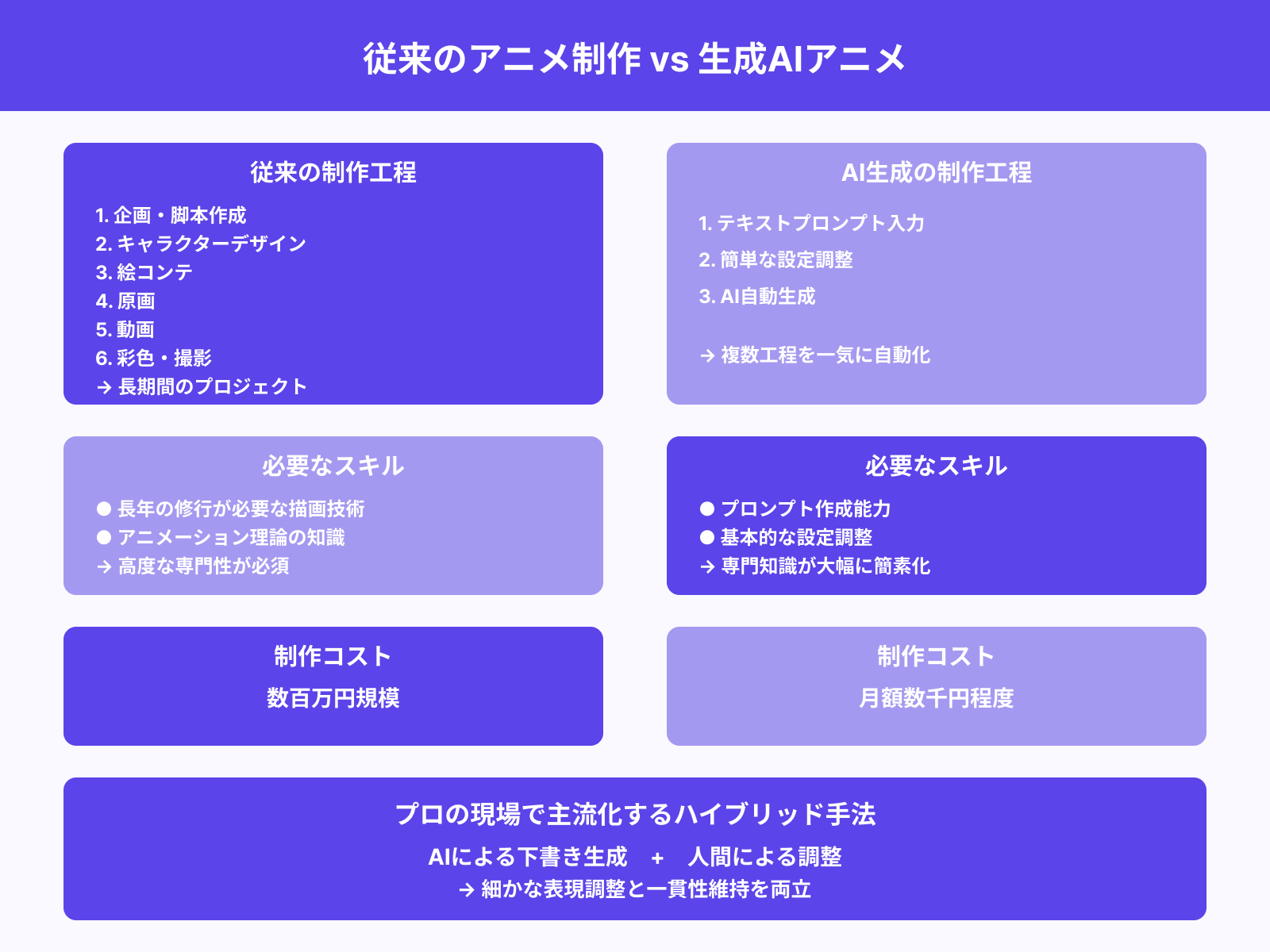

従来のアニメ制作は、企画・脚本作成から始まり、キャラクターデザイン、絵コンテ、原画、動画、彩色、撮影という複数の工程を経て完成する長期間のプロジェクトでした。一方、生成AIアニメでは、テキストプロンプトの入力と簡単な設定調整だけで、これらの工程を一気に自動化できます。

最も大きな違いは「制作スキルの必要性」で、従来は長年の修行が必要だった描画技術やアニメーション理論の知識が、AIによって大幅に簡素化されている点です。

ただし、生成AIアニメでは細かな表現の調整や一貫性の維持が難しく、プロの制作現場では「AIによる下書き生成+人間による調整」という hybrid 手法が主流になりつつあります。制作コストについても、従来の数百万円規模から、AIツールの月額利用料のみ(多くは数千円程度)まで大幅に下がっているのが現状です。

生成AIアニメの制作手順【初心者向け】

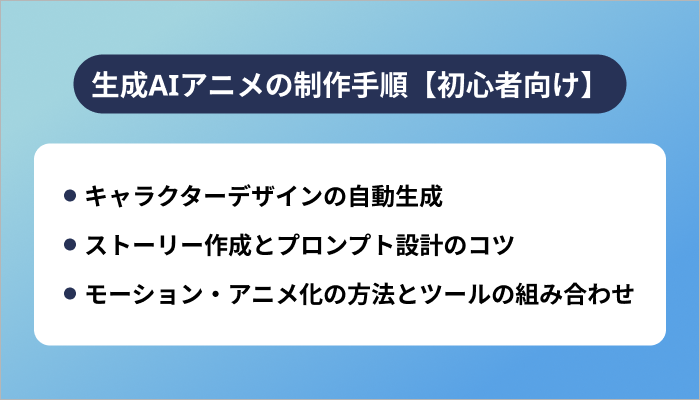

AIを使ったアニメ制作は、適切な手順を踏むことで初心者でも驚くほど高品質な作品を作れます。

ここからは、実際の制作プロセスを3つのステップに分けて詳しく解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

キャラクターデザインの自動生成

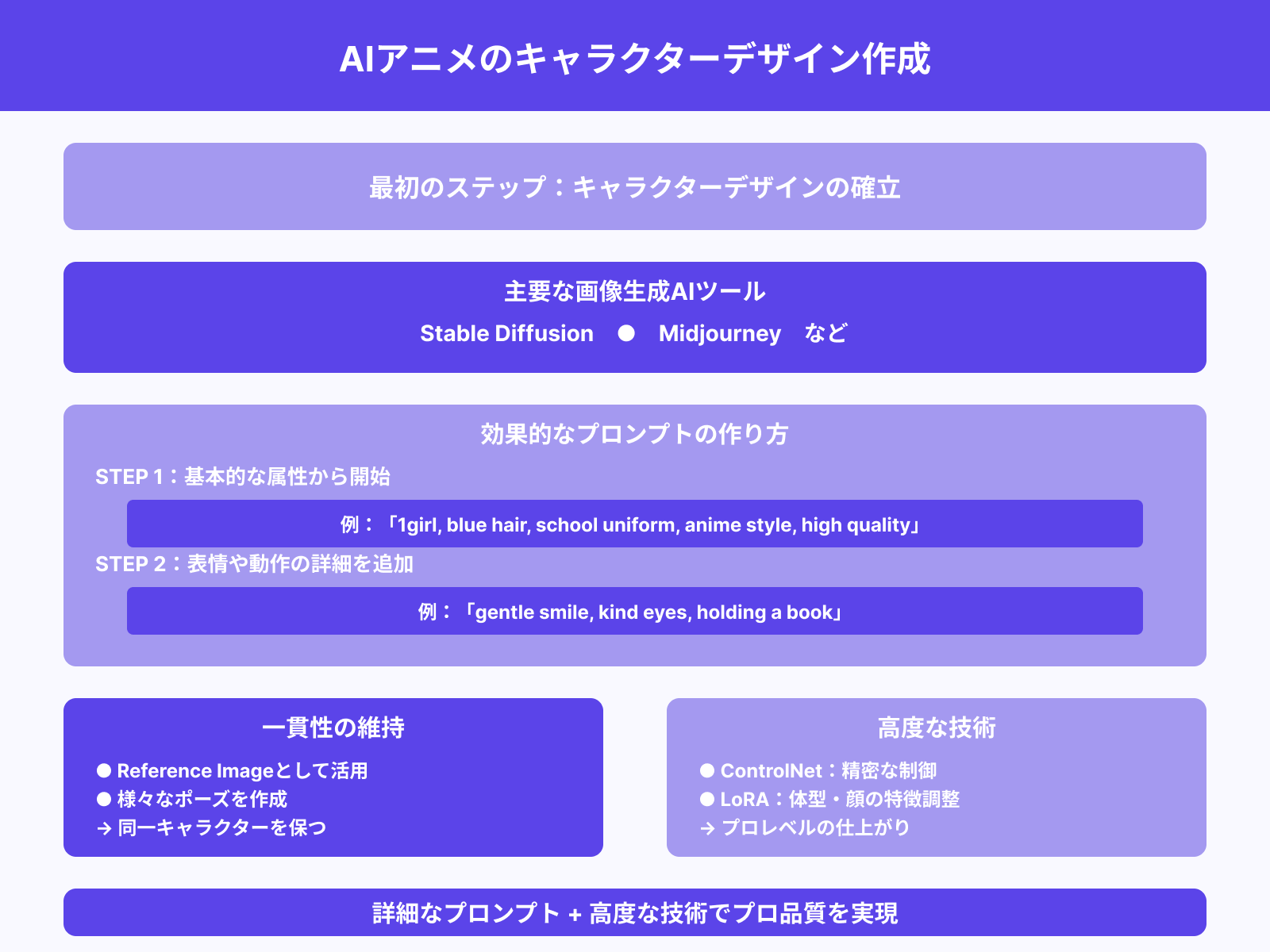

生成AIアニメの制作において、最初に取り組むべきはキャラクターデザインの確立です。

現在主流となっているStable DiffusionやMidjourneyなどの画像生成AIでは、詳細なプロンプト(指示文)を入力することで、アニメ調のキャラクターを高品質に生成できます。

効果的なキャラクター生成のコツは、「1girl, blue hair, school uniform, anime style, high quality」といった基本的な属性から始めて、「gentle smile, kind eyes, holding a book」のような表情や動作の詳細を追加することです。

重要なポイントは、同一キャラクターの一貫性を保つため、生成した画像を元に「Reference Image」として活用し、さまざまなポーズや表情バリエーションを作成することになります。また、ControlNetやLoRAといった技術を組み合わせることで、キャラクターの体型や顔の特徴をより精密にコントロールできるため、プロレベルの仕上がりを目指す場合は習得をおすすめします。

ストーリー作成とプロンプト設計のコツ

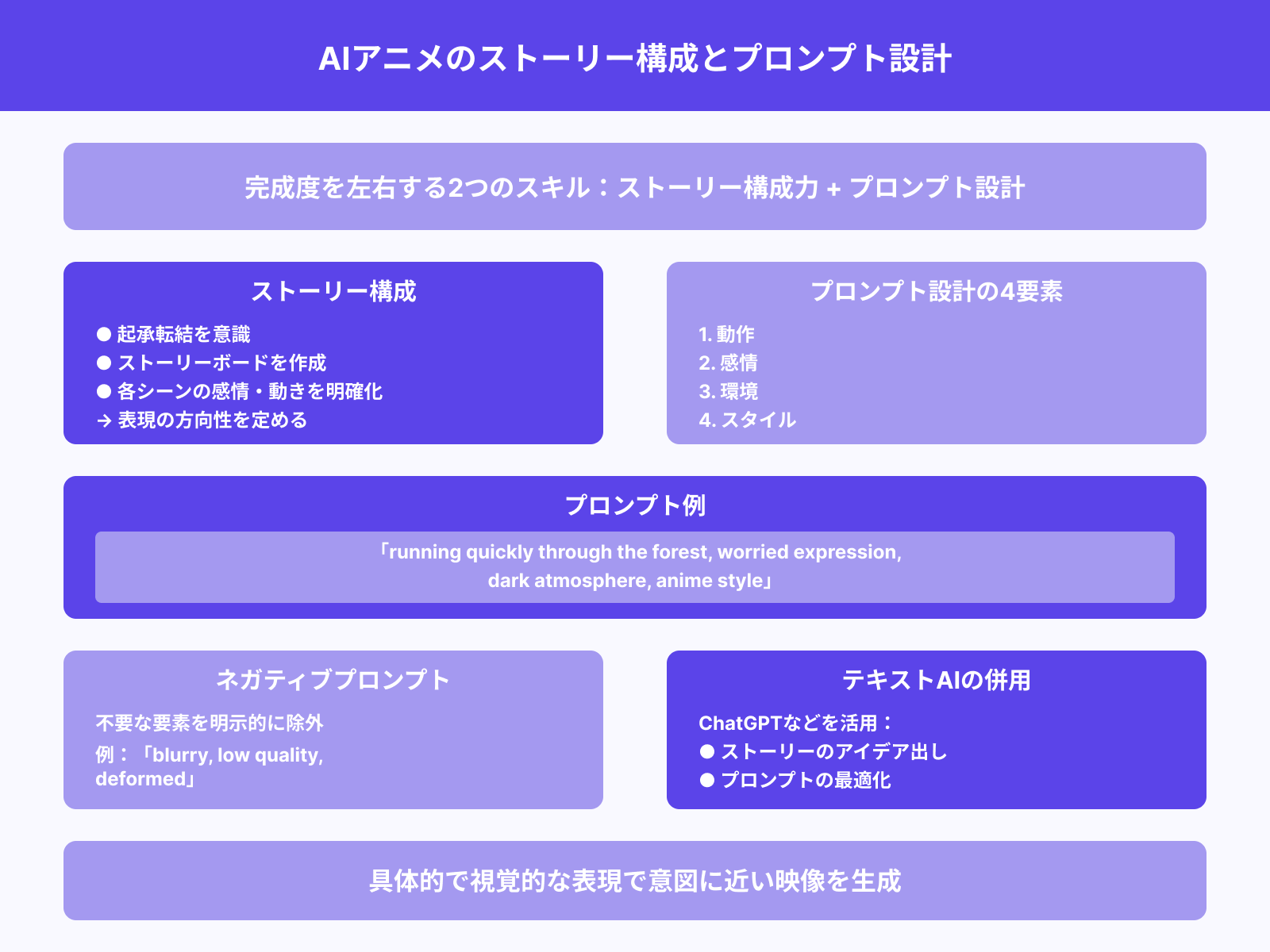

生成AIアニメでは、ストーリーの構成力とプロンプト設計のスキルが作品の完成度を大きく左右します。

まずはシンプルな起承転結を意識したストーリーボードを作成し、各シーンで表現したい感情や動きを明確にしておくことが重要です。プロンプト設計では、「動作+感情+環境+スタイル」の4要素を組み合わせて指示文を構築するのが効果的になります。

例えば「running quickly through the forest, worried expression, dark atmosphere, anime style」のように、具体的で視覚的な表現を心がけることで、AIがより意図に近い映像を生成してくれるでしょう。

特に重要なのは「ネガティブプロンプト」の活用で、不要な要素を明示的に除外することで、生成品質を大幅に向上させられます。また、ChatGPTなどのテキスト生成AIを併用してストーリーのアイデア出しやプロンプトの最適化を行うことで、より創造的で魅力的な作品作りが可能です。

モーション・アニメ化の方法とツールの組み合わせ

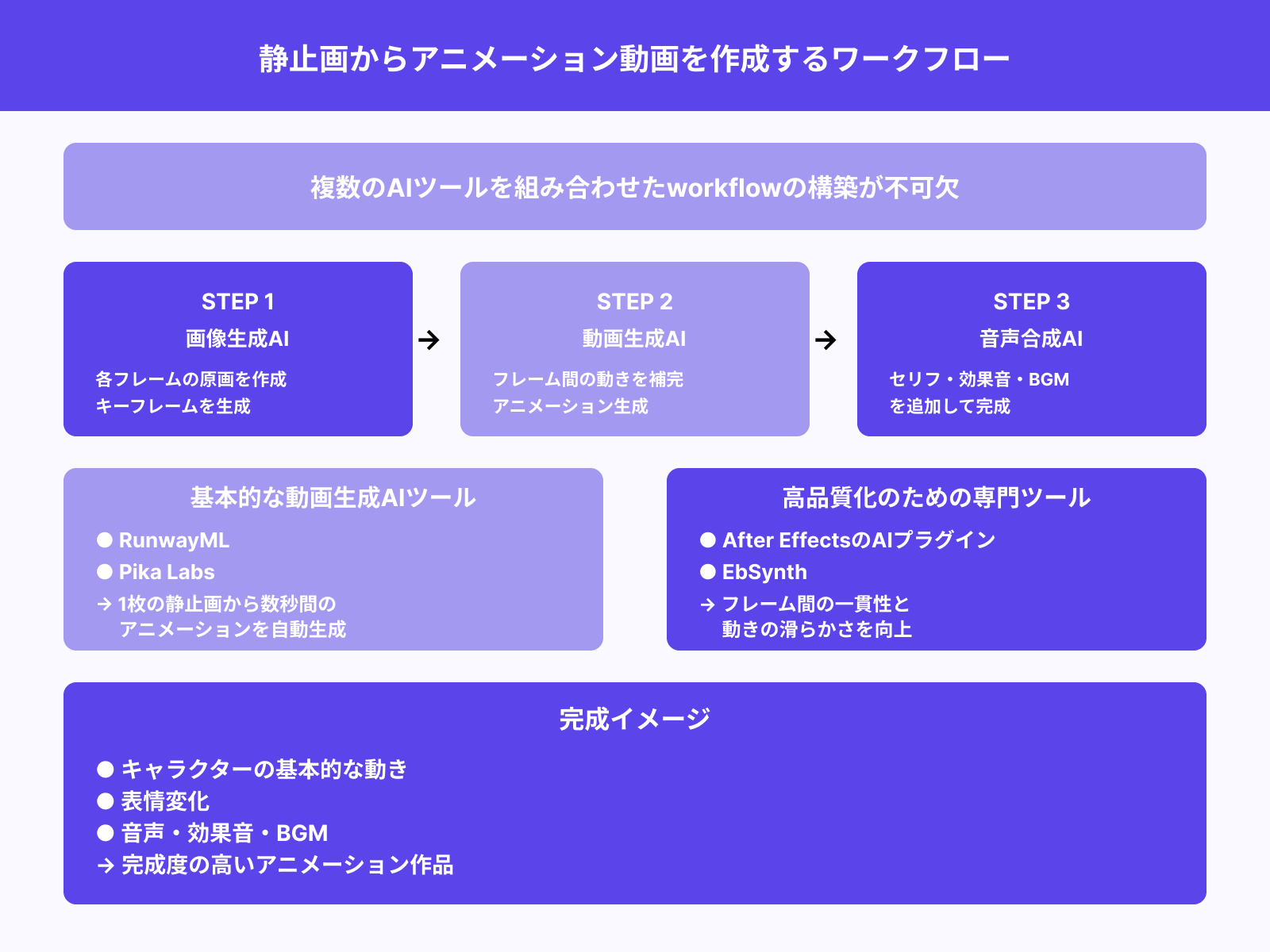

静止画から滑らかなアニメーション動画を作成するには、複数のAIツールを組み合わせた workflow の構築が不可欠です。基本的な流れとしては、まず画像生成AIで各フレームの原画を作成し、次に動画生成AIやアニメーション特化ツールでフレーム間の動きを補完していきます。

RunwayMLやPika Labsといった動画生成AIでは、1枚の静止画から数秒間のアニメーションを自動生成できるため、キャラクターの基本的な動きや表情変化を手軽に作成することが可能です。

より高品質な結果を得るには、After EffectsのAIプラグインやEbSynthなどの専門ツールを併用し、フレーム間の一貫性と動きの滑らかさを向上させる必要があります。また、音声合成AIで生成したセリフや効果音、BGMを組み合わせることで、完成度の高いアニメーション作品として仕上げられるでしょう。

無料で使える生成AIアニメツール・サービス3選

生成AIアニメの制作を始めるにあたって、まずは無料で利用できるツールから試してみることをおすすめします。

ここからは、初心者でも使いやすく、実用的な結果が得られる代表的なツールを紹介していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

1.Kaiber

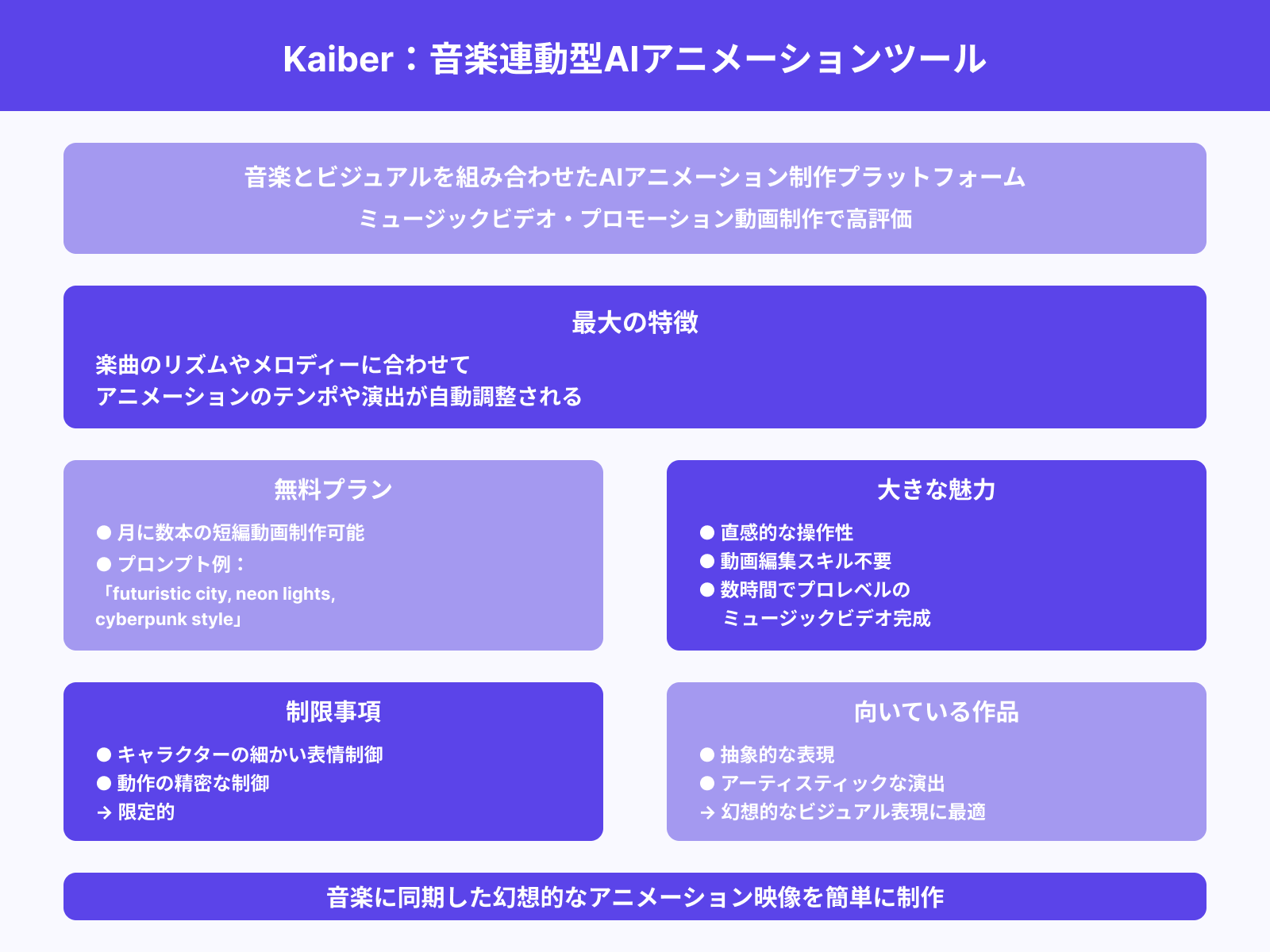

Kaiberは音楽とビジュアルを組み合わせたAIアニメーション制作に特化したプラットフォームで、特にミュージックビデオやプロモーション動画の制作で高い評価を受けています。

このツールの最大の特徴は、アップロードした楽曲のリズムやメロディーに合わせて自動的にアニメーションのテンポや演出が調整される点です。

無料プランでは月に数本の短編動画を制作でき、「futuristic city, neon lights, cyberpunk style」といったプロンプトを入力するだけで、音楽に同期した幻想的なアニメーション映像を生成してくれます。

操作が非常に直感的で、専門的な動画編集スキルがなくても、プロレベルのミュージックビデオを数時間で完成させられるのが大きな魅力です。ただし、キャラクターの細かい表情や動作の制御は限定的なため、抽象的でアーティスティックな表現を重視する作品に向いているツールと言えるでしょう。

2.Pika Labs

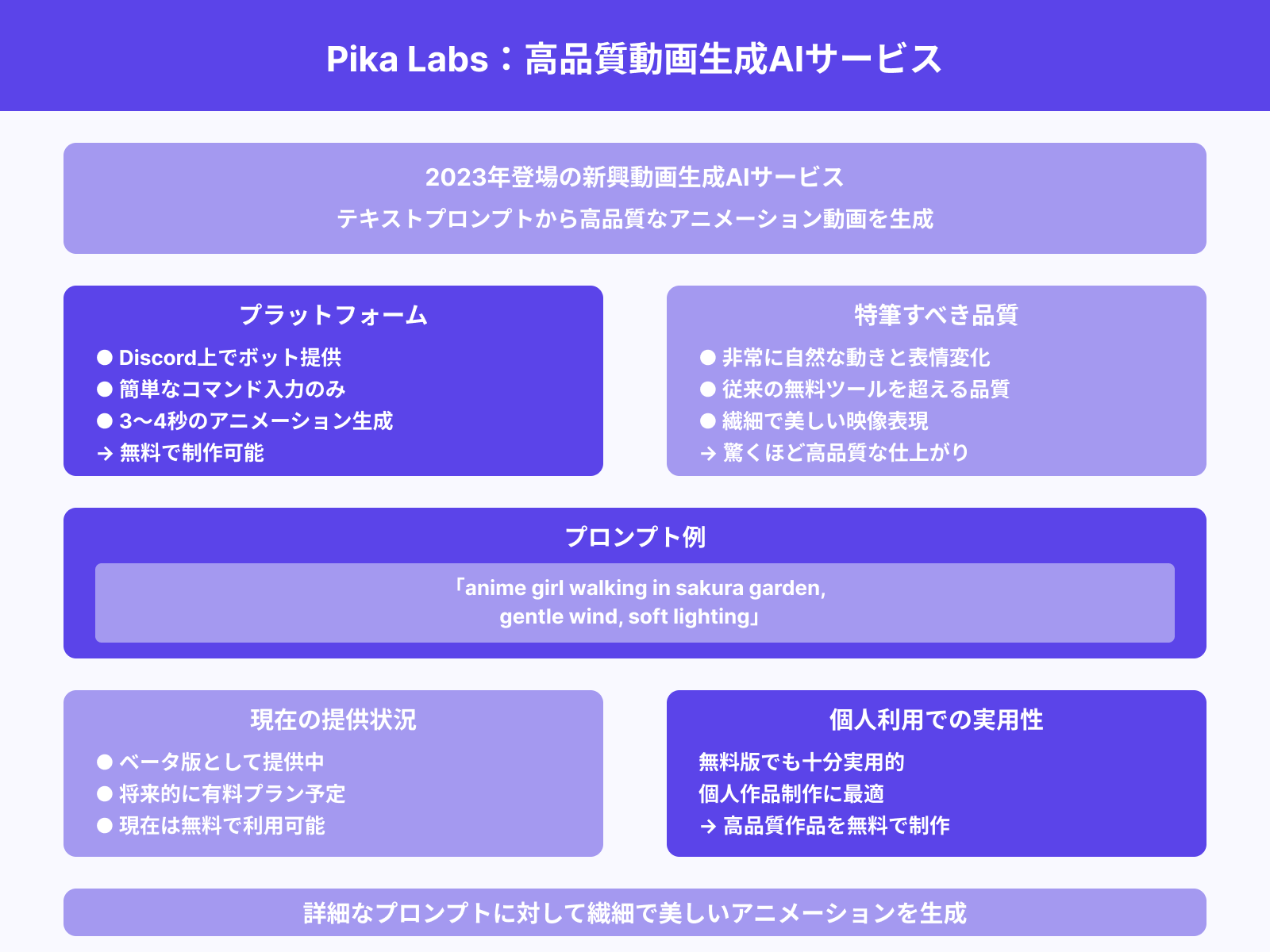

Pika Labsは2023年に登場した新興の動画生成AIサービスで、テキストプロンプトから高品質なアニメーション動画を生成できることで注目を集めています。

Discord上でボットとして提供されており、簡単なコマンド入力だけで3〜4秒程度のアニメーション動画を無料で制作することが可能です。特筆すべきは生成される映像の品質の高さで、キャラクターの動きや表情変化が非常に自然で、従来の無料ツールとは一線を画する仕上がりを実現しています。

「anime girl walking in sakura garden, gentle wind, soft lighting」といった詳細なプロンプトに対して、驚くほど繊細で美しいアニメーション映像を生成してくれるのが特徴です。

現在はベータ版として提供されており、将来的には有料プランも予定されていますが、個人利用であれば無料版でも十分実用的な作品制作が可能になります。

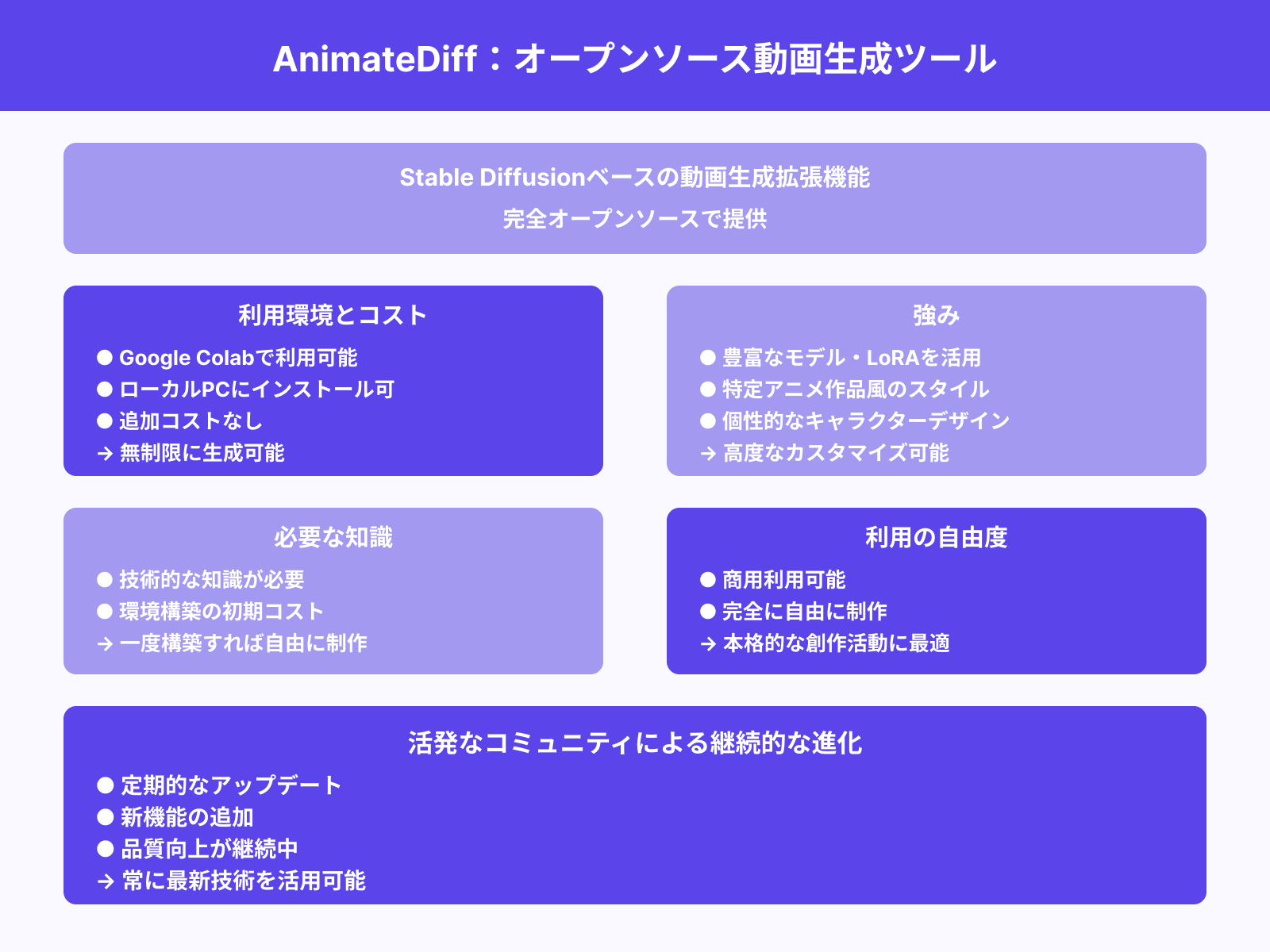

3.AnimateDiff

AnimateDiffは、人気の画像生成AI「Stable Diffusion」をベースにした動画生成拡張機能で、完全にオープンソースで提供されているのが大きな特徴です。Google ColabやローカルPCにインストールして利用でき、追加コストなしで高品質なアニメーション動画を無制限に生成できます。

このツールの強みは、Stable Diffusionの豊富なモデルやLoRAを活用できる点で、特定のアニメ作品風のスタイルや、個性的なキャラクターデザインでのアニメーション制作が可能です。

技術的な知識は必要ですが、一度環境を構築してしまえば、商用利用も含めて完全に自由にアニメーション制作ができるため、本格的な創作活動を目指す方には最適な選択肢と言えます。また、活発なコミュニティによって定期的にアップデートが行われており、新機能の追加や品質向上が継続的に進められているのも魅力の一つです。

実際に作られた生成AIアニメの事例紹介

生成AIアニメの可能性を理解するために、実際に制作された印象的な作品事例を見ていくことが重要です。

ここからは、技術の進歩を示す代表的な作品から個人制作の成功例まで、幅広い事例を紹介していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

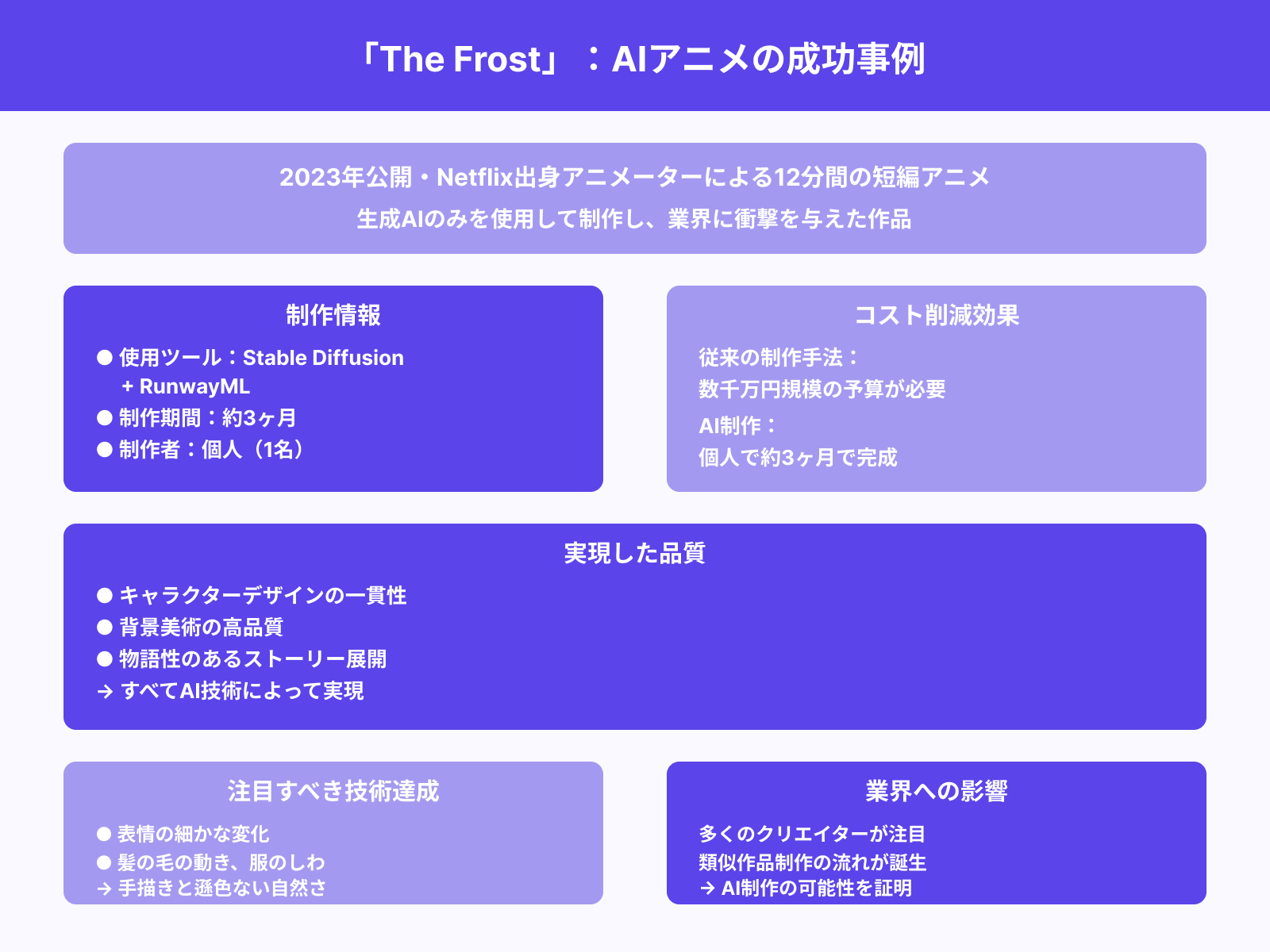

海外発のフルAI短編アニメ作品

2023年に公開された「The Frost」は、Netflix出身のアニメーターが生成AIのみを使用して制作した12分間の短編アニメとして大きな話題を呼びました。

この作品では、Stable DiffusionとRunwayMLを組み合わせた制作パイプラインにより、従来なら数千万円規模の予算が必要だった品質のアニメーションを、個人制作者が約3ヶ月で完成させています。キャラクターデザインの一貫性や背景美術の品質、そして何より物語性のあるストーリー展開まで、すべてがAI技術によって実現されており、アニメ業界に衝撃を与えました。

特に注目すべきは、表情の細かな変化や髪の毛の動き、服装のしわまで、従来の手描きアニメと遜色ない自然さを実現している点です。

この作品の成功により、多くのクリエイターがAI制作の可能性に注目し、類似の作品制作に挑戦する流れが生まれています。

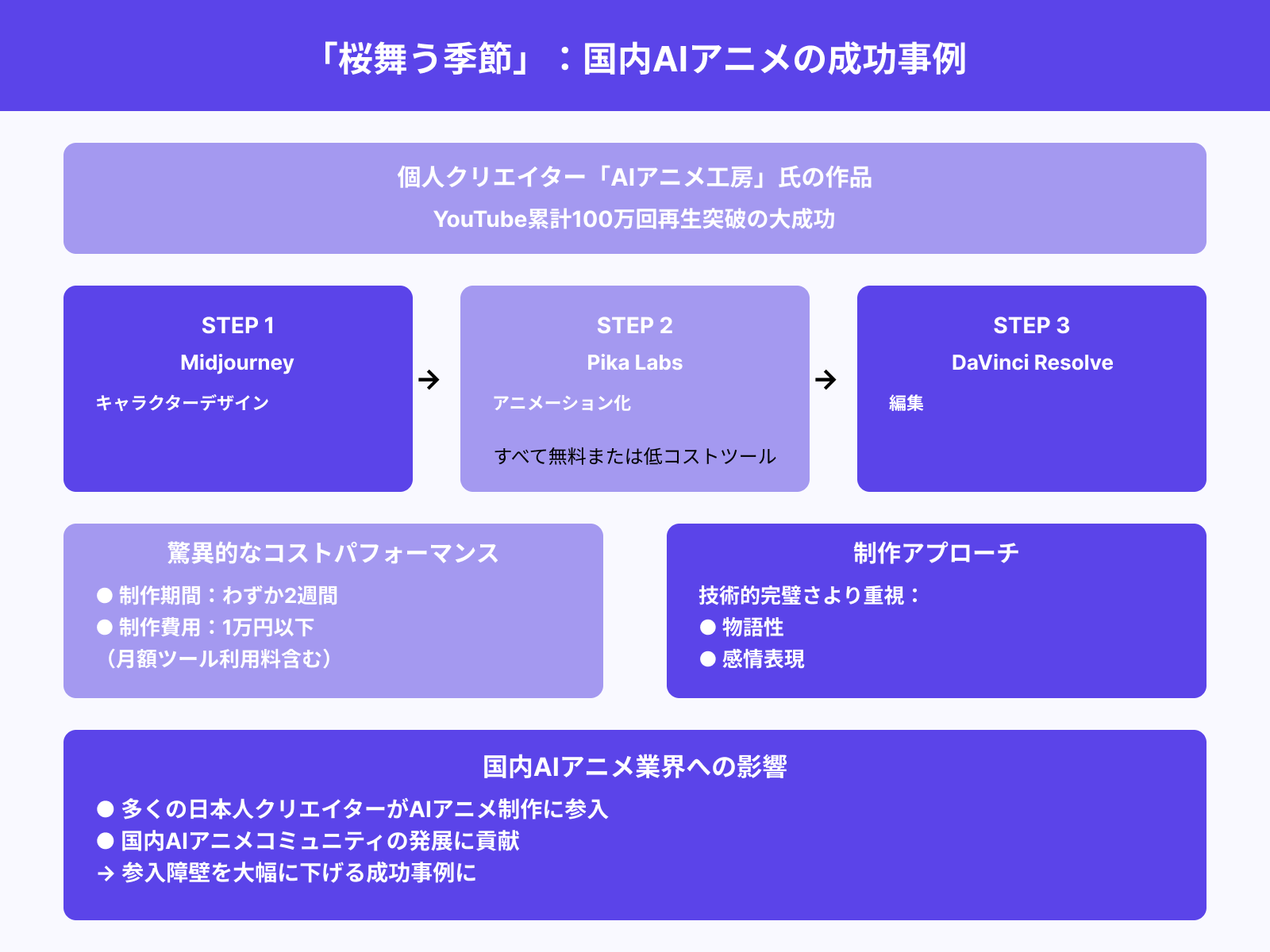

日本の個人クリエイターによる活用例

日本国内でも、個人クリエイター「AIアニメ工房」氏が制作した「桜舞う季節」シリーズが、YouTubeで累計100万回再生を突破するなど、大きな成功を収めています。

この作品は、Midjourneyでキャラクターデザインを行い、Pika Labsでアニメーション化、最後にDaVinci Resolveで編集という、すべて無料または低コストのツールを組み合わせた制作手法で注目を集めました。

制作期間はわずか2週間、制作費用も月額ツール利用料を含めて1万円以下という驚異的なコストパフォーマンスを実現しています。重要なのは技術的な完璧さよりも、視聴者の心に響く物語性と感情表現に重点を置いた制作アプローチを取っている点です。

この成功事例により、多くの日本人クリエイターがAIアニメ制作に参入するきっかけとなり、国内のAIアニメコミュニティの発展に大きく貢献しました。

YouTubeでバズったAIアニメ動画

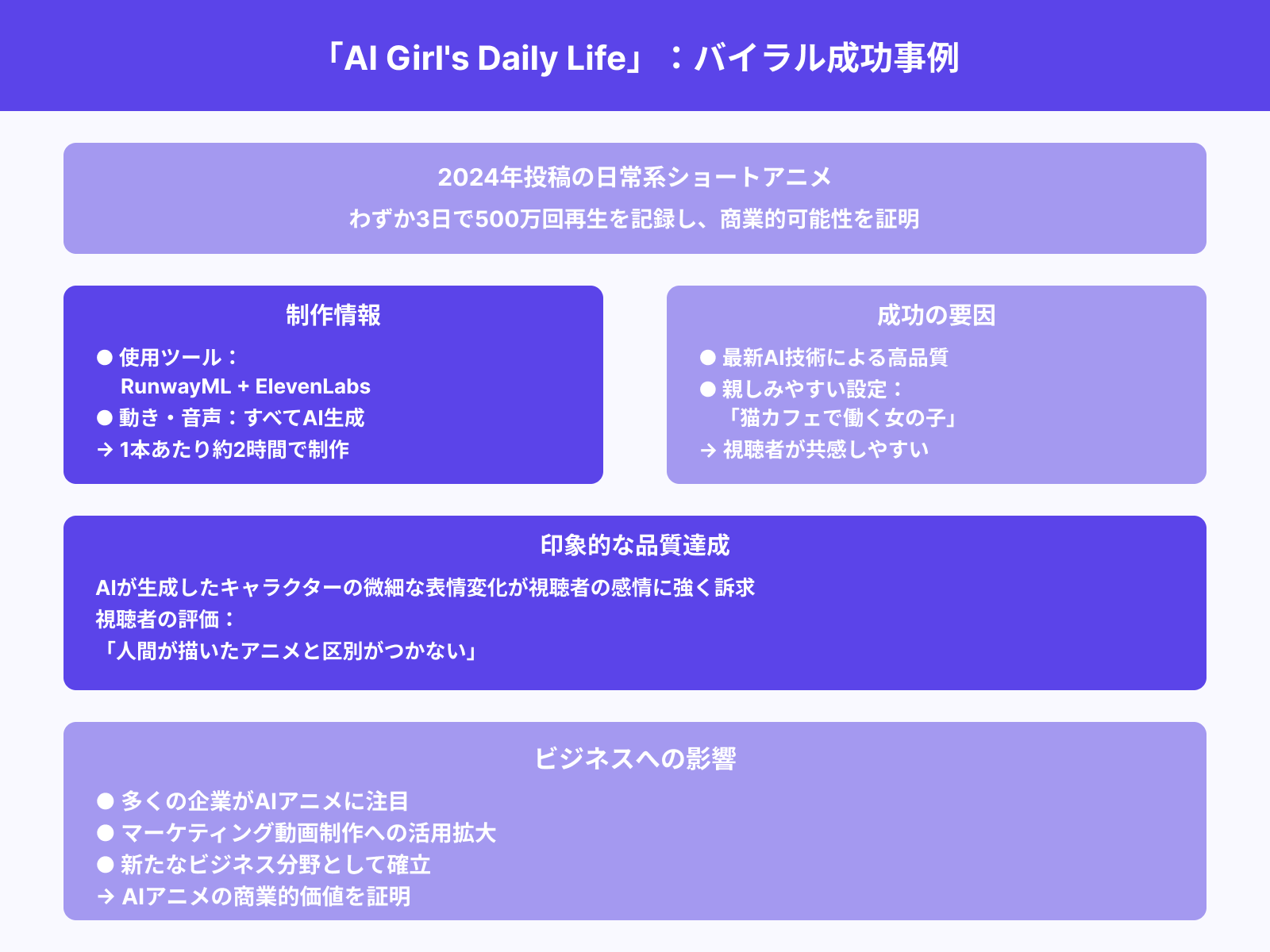

2024年に「AI Girl’s Daily Life」というチャンネルが投稿した日常系ショートアニメが、わずか3日で500万回再生を記録し、AIアニメの商業的可能性を証明する事例となっています。

この動画では、RunwayMLとElevenLabsを組み合わせて、キャラクターの動きから音声まですべてAIで生成し、1本あたり約2時間という超高速制作を実現しました。成功の要因は、最新のAI技術を駆使した品質の高さに加えて、視聴者が親しみやすい「猫カフェで働く女の子」という身近な設定とストーリー展開にあります。

特に印象的だったのは、AIが生成したキャラクターの微細な表情変化が視聴者の感情に強く訴えかけ、多くのコメントで「人間が描いたアニメと区別がつかない」という評価を得たことです。

この成功により、多くの企業がAIアニメを活用したマーケティング動画制作に注目するようになり、新たなビジネス分野として確立されつつあります。

従来と生成AIにおけるアニメ制作の違い

AI技術の導入により、アニメ制作の根本的な概念や手法が大きく変化しています。

ここからは、従来の制作手法とAI制作の具体的な違いを、複数の観点から比較分析していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

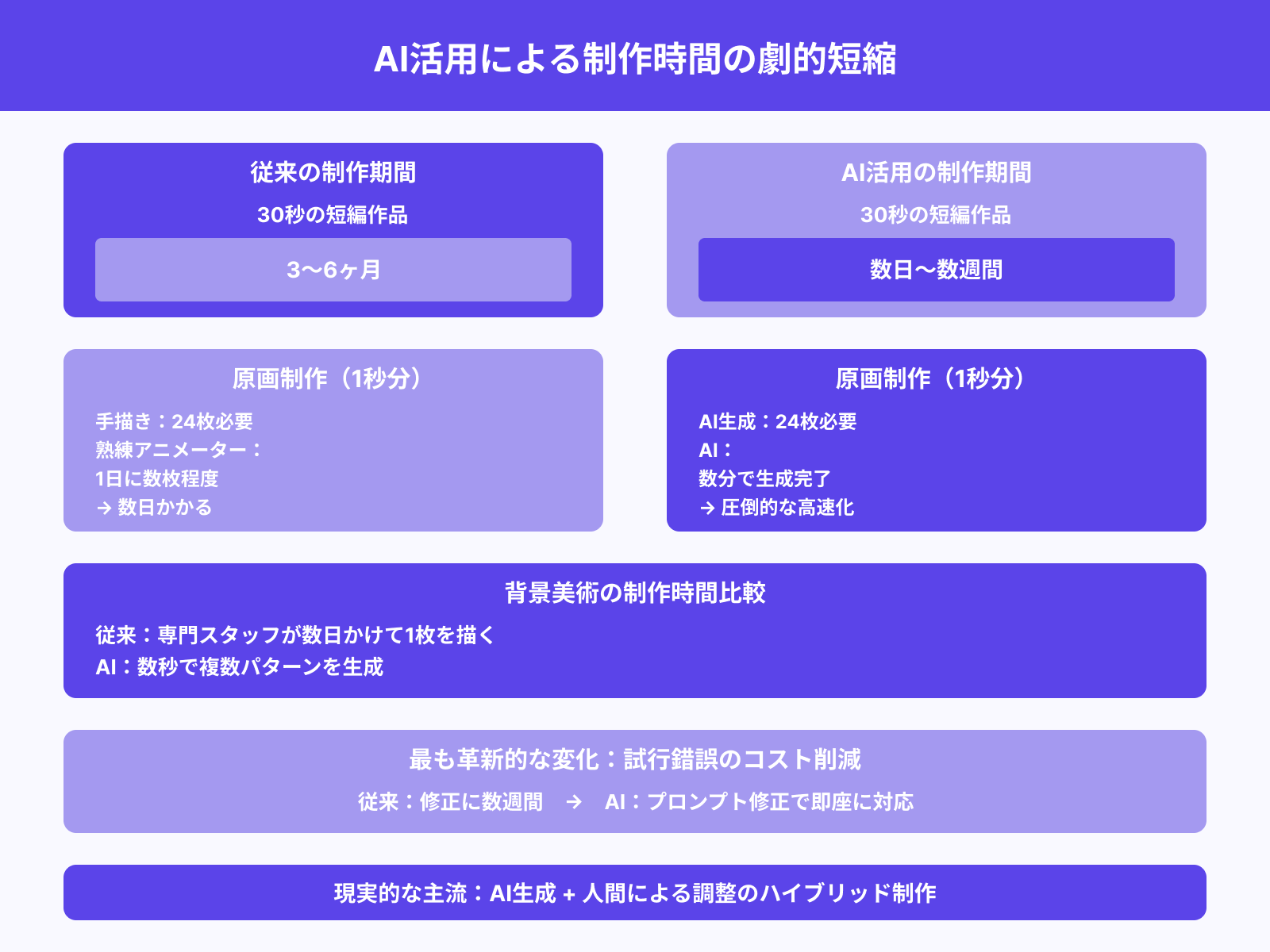

制作時間・工数の圧倒的な差

従来のアニメ制作では、30秒の短編作品でも企画から完成まで最低3〜6ヶ月の制作期間が必要でしたが、生成AIを活用することで同等の作品を数日から数週間で完成させることが可能になっています。

具体的な工数比較として、手描きアニメでは1秒間のアニメーションに24枚の原画が必要で、熟練アニメーターでも1日に数枚程度しか描けませんでしたが、AIなら同じ量を数分で生成できるのです。特に背景美術においては顕著な差があり、従来なら専門の背景スタッフが数日かけて描いていた精緻な背景画を、AIは数秒で複数パターン生成してくれます。

最も革新的な変化は「試行錯誤のコスト」が劇的に下がったことで、従来なら修正に数週間かかっていた演出変更も、プロンプト修正だけで即座に対応できるようになりました。ただし、AIによる自動生成には一貫性の維持や細部の調整に課題があるため、現実的には「AI生成+人間による調整」という hybrid 制作が主流となっています。

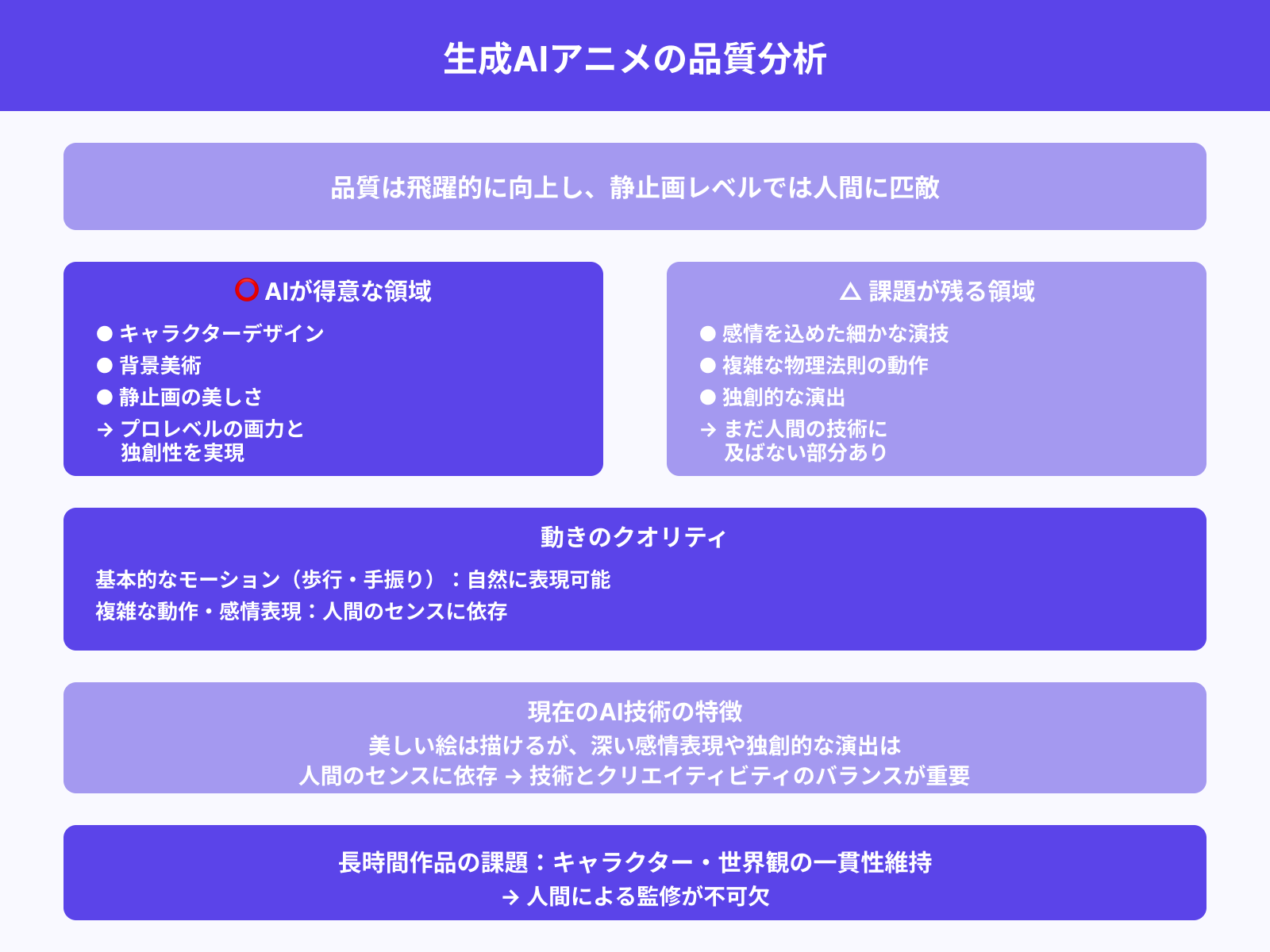

デザイン・動きのクオリティ比較

生成AIアニメの品質は飛躍的に向上しており、静止画レベルでは既に人間のアニメーターに匹敵する美しさを実現できるようになっています。特にキャラクターデザインや背景美術においては、AIが学習した膨大なアート作品のデータベースを活用することで、プロレベルの画力と独創性を兼ね備えた作品制作が可能です。

動きのクオリティについては、歩行や手振りなどの基本的なモーションは自然に表現できるものの、感情を込めた細かな演技や、複雑な物理法則が関わる動作については、まだ人間の技術に及ばない部分があります。

現在のAI技術では「美しい絵は描けるが、深い感情表現や独創的な演出は人間のセンスに依存する」という特徴があり、技術とクリエイティビティの絶妙なバランスが重要になってきます。また、長時間の作品制作では、キャラクターや世界観の一貫性を保つことが技術的な課題となっており、この点は引き続き人間による監修が不可欠な領域と言えるでしょう。

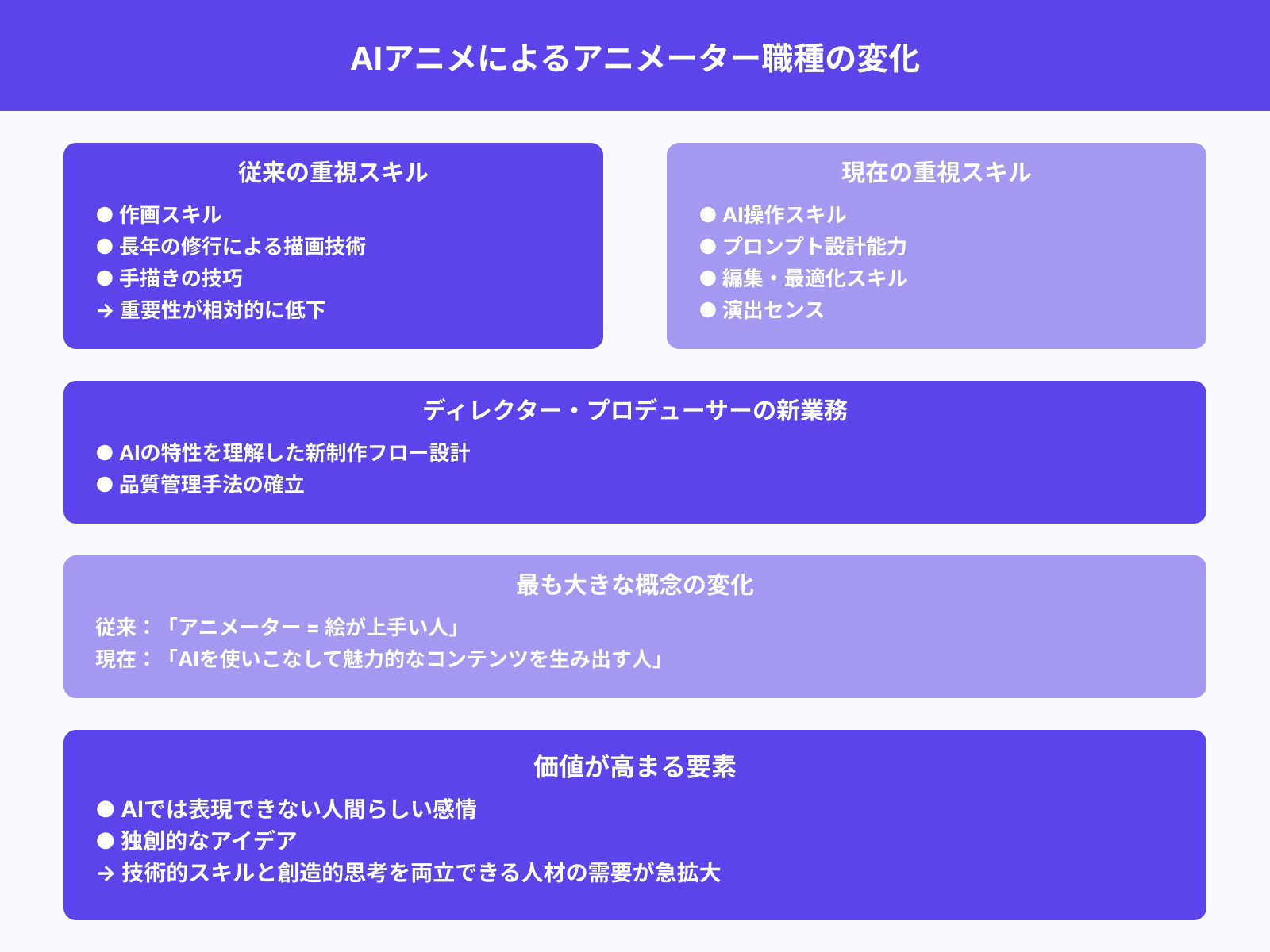

クリエイターの役割はどう変化する?

AIアニメの普及により、従来のアニメーター職種は「作画スキル重視」から「AI操作スキル+演出センス重視」へと大きく変化しています。

これまで長年の修行が必要だった描画技術の重要性は相対的に低下し、代わりにAIツールを効果的に活用するためのプロンプト設計能力や、生成された素材を最適化する編集スキルが重要視されるようになりました。ディレクターやプロデューサーといった上位職種では、AIの特性を理解した新しい制作フローの設計や、品質管理手法の確立が主要な業務となっています。

最も大きな変化は「アニメーター=絵が上手い人」という従来の概念が崩れ、「AIを使いこなして魅力的なコンテンツを生み出す人」という新しいクリエイター像が生まれていることです。

一方で、AIでは表現できない人間らしい感情や、独創的なアイデアの価値はむしろ高まっており、技術的スキルと創造的思考を両立できる人材の需要が急速に拡大している状況です。

生成AIアニメを活用できる場面

生成AIアニメの技術は、従来のアニメ制作の枠を超えて、さまざまな分野での活用可能性を秘めています。

ここからは、実際にAIアニメが効果的に活用できる具体的なシーンを詳しく紹介していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

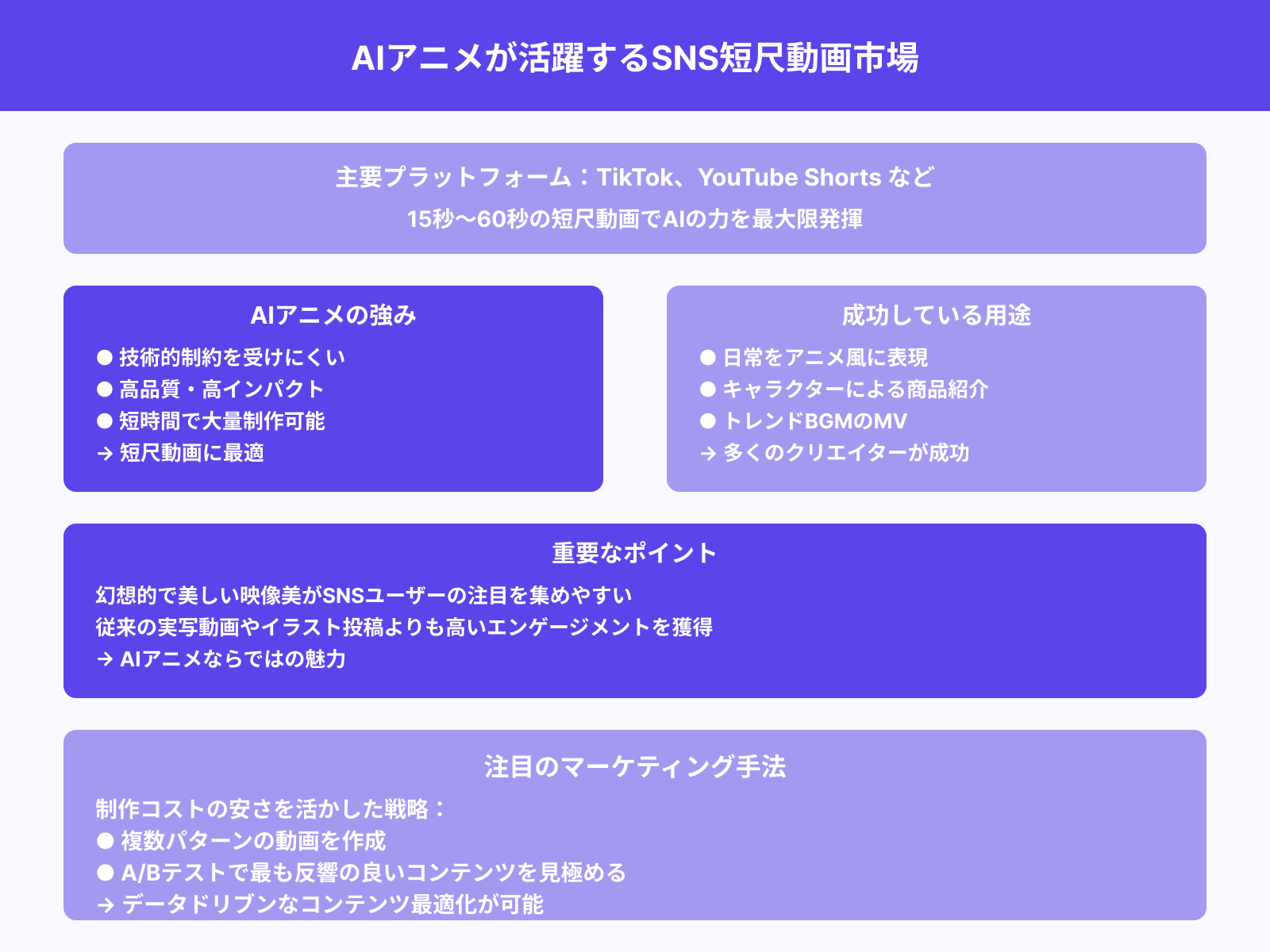

SNS・YouTubeでの短尺動画コンテンツ

TikTokやYouTube Shortsなどの短尺動画プラットフォームでは、生成AIアニメが最も力を発揮する分野の一つとなっています。15秒から60秒程度の動画であれば、AIの技術的制約を受けにくく、高品質でインパクトのあるコンテンツを短時間で大量制作することが可能です。

特に「日常の出来事をアニメ風に表現する」「商品紹介をキャラクターが行う」「トレンドのBGMに合わせたアニメーションMV」といった用途で、多くのクリエイターが成功を収めています。

重要なポイントは、AIアニメならではの「幻想的で美しい映像美」がSNSユーザーの注目を集めやすく、従来の実写動画やイラスト投稿よりも高いエンゲージメントを獲得できることです。また、制作コストの安さを活かして、複数パターンの動画を作成してA/Bテストを行い、最も反響の良いコンテンツを見極めるマーケティング手法も注目されています。

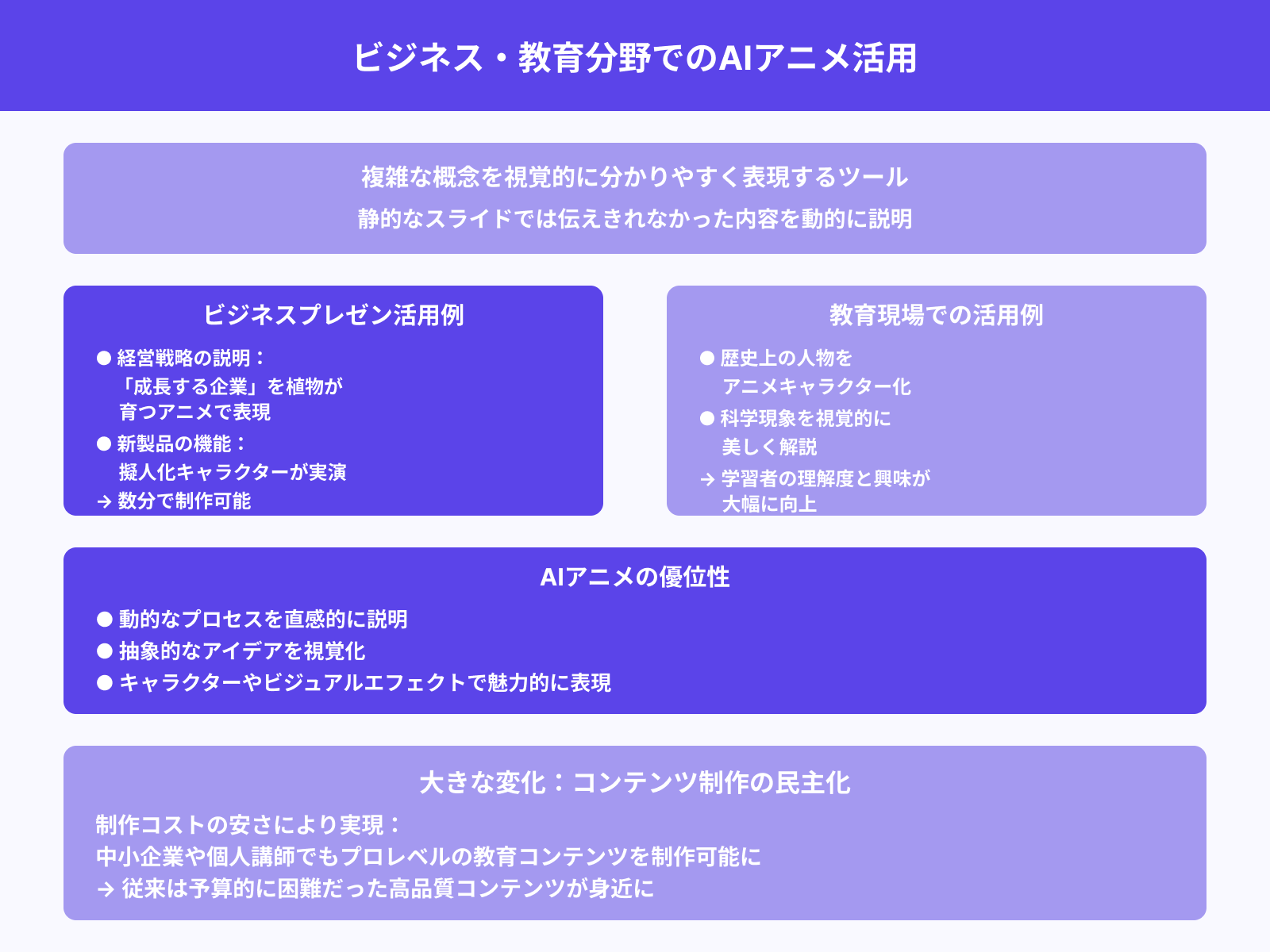

プレゼン資料・教育映像の表現力アップ

ビジネスプレゼンテーションや教育コンテンツにおいて、生成AIアニメは複雑な概念を視覚的に分かりやすく表現するツールとして活用が広がっています。

従来の静的なスライド資料では伝えきれなかった動的なプロセスや、抽象的なアイデアを、AIが生成するアニメーションキャラクターやビジュアルエフェクトで直感的に説明できるようになりました。

例えば、経営戦略の説明において「成長する企業」を植物が育つアニメーションで表現したり、新製品の機能を擬人化キャラクターが実演する動画を数分で制作したりすることが可能です。

教育現場では、歴史上の人物をアニメキャラクター化して授業を進めたり、科学現象を視覚的に美しいアニメーションで解説することで、学習者の理解度と興味を大幅に向上させる効果が報告されています。制作コストの安さから、従来なら予算的に困難だった中小企業や個人講師でも、プロレベルの教育コンテンツを制作できるようになったのは大きな変化と言えるでしょう。

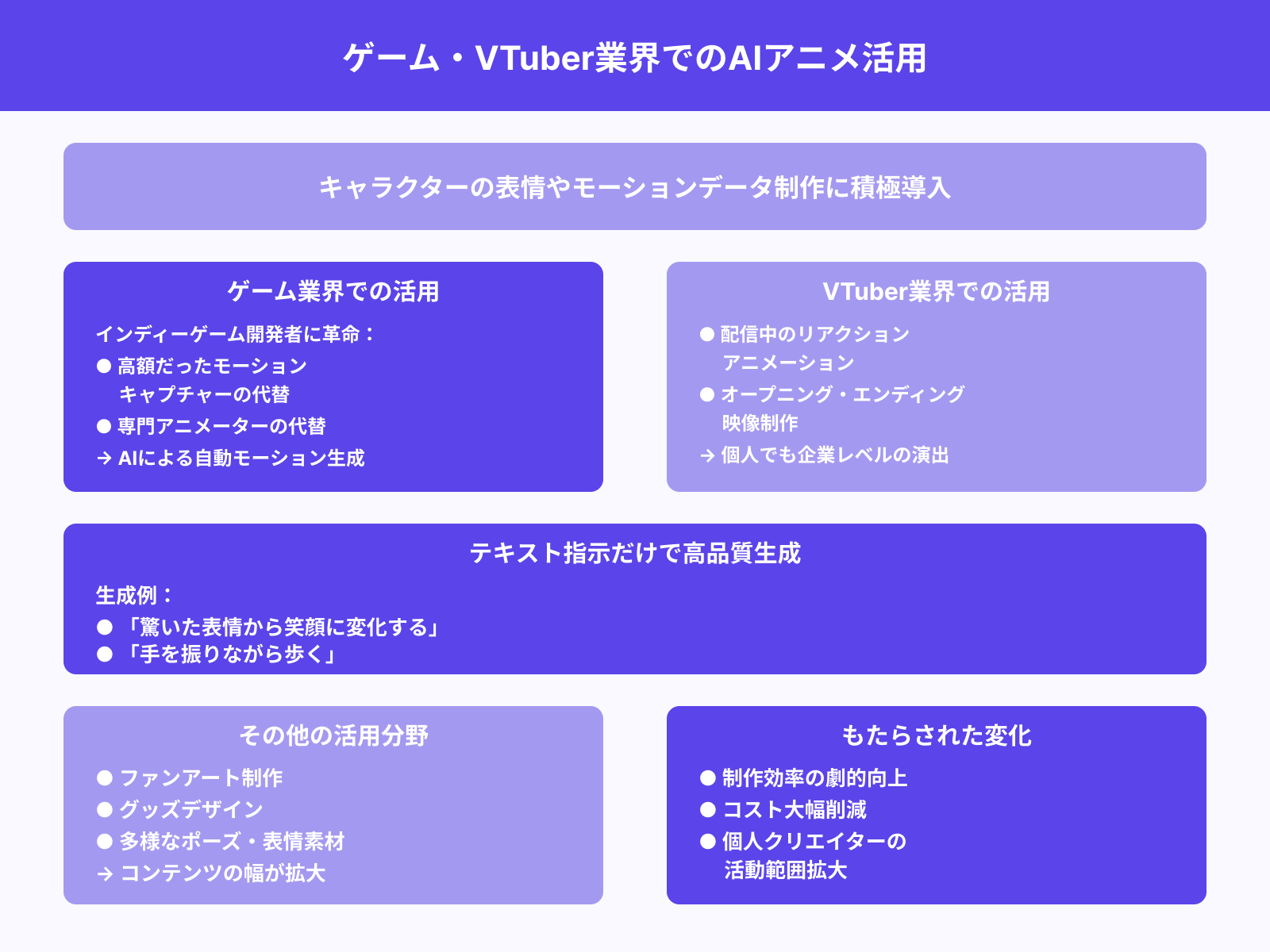

ゲームやVTuber用モーション作成

ゲーム業界やVTuber業界では、キャラクターの表情やモーションデータの制作に生成AIが積極的に導入されています。特にインディーゲーム開発者にとって、従来は高額だったモーションキャプチャーや専門アニメーターの代替手段として、AIによる自動モーション生成は革命的なソリューションとなっています。

VTuber活動においては、配信中のリアクション用アニメーションや、オープニング・エンディング映像の制作で生成AIが活用され、個人VTuberでも企業レベルの演出が可能になりました。

具体的には「驚いた表情から笑顔に変化する」「手を振りながら歩く」といった基本的な感情表現やアクションを、テキスト指示だけで高品質に生成できるため、制作効率が劇的に向上しています。

また、ファンアート制作やグッズデザインにおいても、AIが生成したキャラクターのさまざまなポーズや表情を素材として活用することで、コンテンツの幅を大きく広げられるでしょう。

生成AIアニメの商用利用や著作権における注意点

生成AIアニメを商用利用する際には、法的リスクを回避するための慎重な検討が必要不可欠です。

ここからは、実際の利用において注意すべき法的・倫理的な課題を具体的に解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

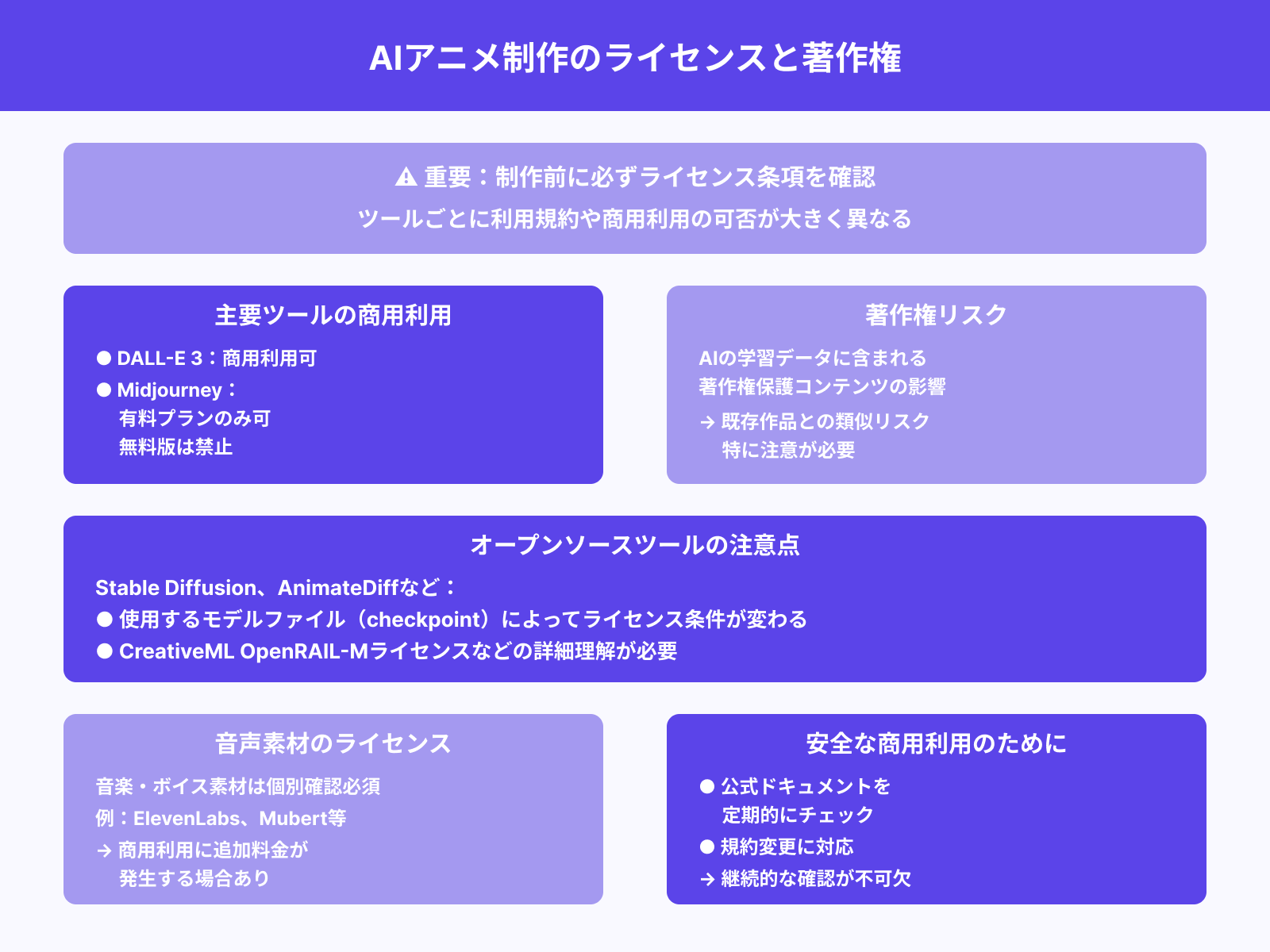

使用素材・AIモデルのライセンスを確認

生成AIツールごとに利用規約や商用利用の可否が大きく異なるため、制作前に必ず各サービスのライセンス条項を詳細に確認することが重要です。例えば、OpenAIのDALL-E 3では商用利用が許可されていますが、Midjourneyでは有料プランでのみ商用利用が可能で、無料版で生成した画像の商用使用は禁止されています。

特に注意が必要なのは、AIの学習データに含まれていた著作権保護されたコンテンツの影響により、生成された作品が既存作品と類似してしまうリスクがあることです。

Stable DiffusionやAnimateDiffなどのオープンソースツールでは、使用するモデルファイル(checkpoint)によってライセンス条件が変わるため、CreativeML OpenRAIL-Mライセンスなどの詳細を理解しておく必要があります。また、生成に使用した音楽素材やボイス素材についても、それぞれ個別のライセンス確認が必要で、特にElevenLabsやMubert等の音声生成AIでは商用利用に追加料金が発生する場合があります。

安全な商用利用のためには、各ツールの公式ドキュメントを定期的にチェックし、規約変更に対応することが不可欠でしょう。

生成AIで作成した画像の商用利用についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

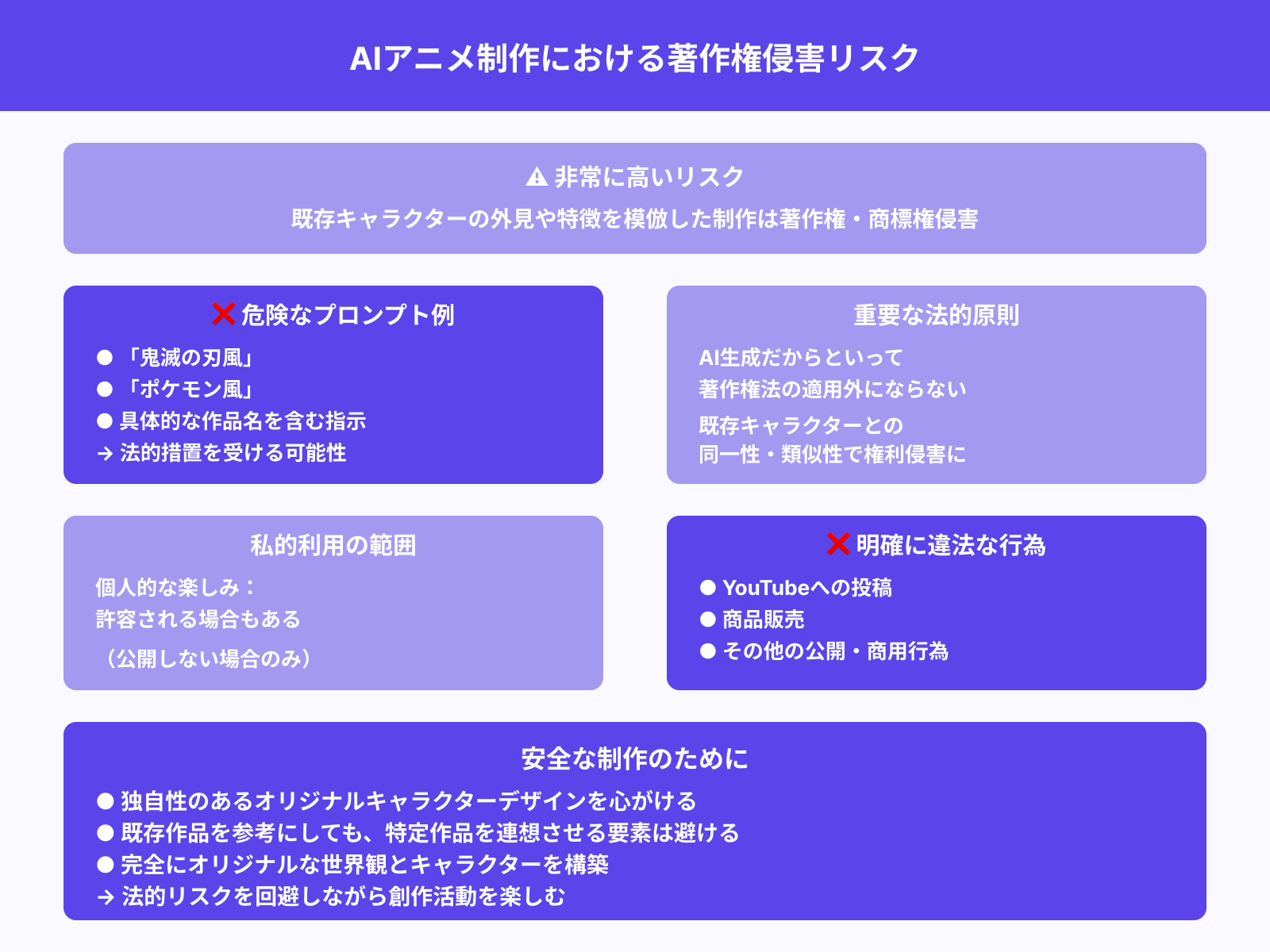

他人のキャラを使った生成はNG?

既存の漫画、アニメ、ゲームキャラクターの外見や特徴を模倣した生成AIアニメの制作は、著作権侵害や商標権侵害のリスクが非常に高い行為です。特に「鬼滅の刃風」「ポケモン風」といった具体的な作品名を含むプロンプトを使用した場合、権利者からの法的措置を受ける可能性があります。

重要なポイントは、AI生成だからといって著作権法の適用外になるわけではなく、既存キャラクターと「同一性」や「類似性」が認められれば権利侵害となることです。

個人的な楽しみの範囲であれば「私的利用」として許容される場合もありますが、YouTubeへの投稿や商品販売等の公開・商用行為では明確に違法となります。安全な制作を行うためには、既存作品を参考にしつつも、独自性のあるオリジナルキャラクターデザインを心がけ、特定の作品を連想させるような要素は避けることが賢明です。

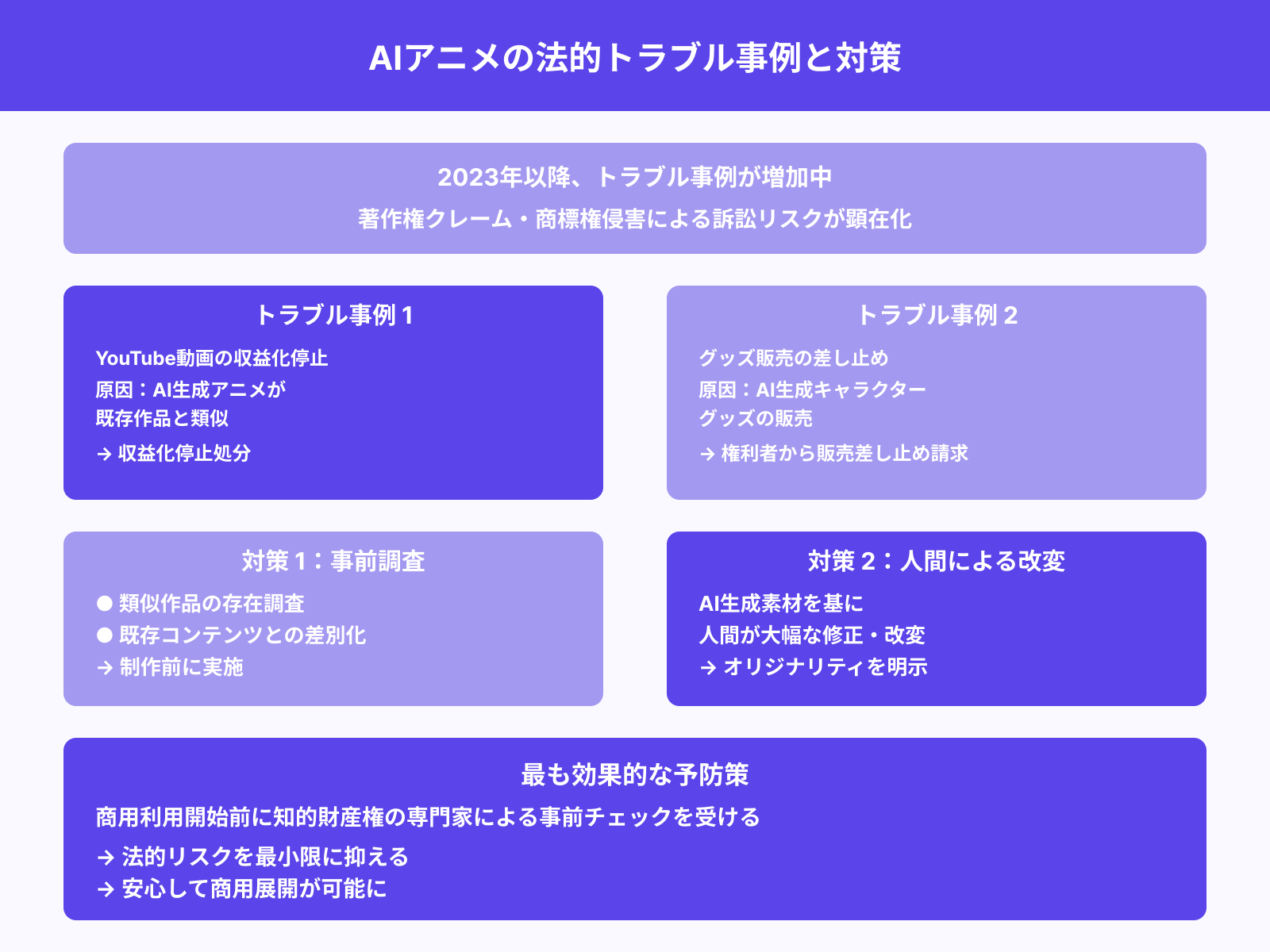

商用化時のトラブル事例と対策

2023年以降、AI生成コンテンツの商用利用に関するトラブル事例が国内外で増加しており、特に著作権クレームや商標権侵害による訴訟リスクが顕在化しています。

代表的な事例としては、AI生成アニメを使用したYouTube動画が既存アニメ作品との類似性を理由に収益化停止処分を受けたケースや、AI生成キャラクターグッズの販売で権利者から販売差し止め請求を受けた事例があります。

こうしたトラブルを回避するための具体的な対策として、まず制作前に類似作品の存在調査を行い、既存コンテンツとの差別化を図ることが重要です。最も効果的な予防策は、AI生成素材を基に人間のクリエイターが大幅な修正・改変を加えることで、オリジナリティを明確に示せる制作手法の採用になります。

また、商用利用開始前には知的財産権の専門家による事前チェックを受けることで、法的リスクを最小限に抑えられるでしょう。

生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

まとめ

生成AIアニメ技術は、従来数百万円の予算と数ヶ月の制作期間が必要だったアニメーション制作を、個人でも数日から数週間、低コストで実現可能にする革命的な技術として確立されました。

KaiberやPika Labs、AnimateDiffといった無料ツールの登場により、技術的な専門知識がなくても高品質なアニメーション作品を制作できる環境が整っています。

特にSNS向けの短尺コンテンツやプレゼンテーション資料、教育コンテンツにおいては、既に実用レベルの品質と効率性を実現しており、多くのクリエイターや企業が積極的に活用を始めている状況です。ただし、商用利用においては各ツールのライセンス確認や既存作品との類似性回避など、法的リスクへの適切な対処が不可欠になります。

今後さらなる技術進歩により、より長時間で一貫性のある作品制作が可能になることが期待されており、アニメーション業界全体に大きな変革をもたらす可能性を秘めた技術と言えるでしょう。