Gemini Proとは?メリット、活用方法などを解説!

Gemini Proって何?

Gemini Proはどんなことができるの?

Gemini Proを利用するメリットは?

そんな疑問を持つ人に向けて、今回はGoogleが提供するAI「Gemini Pro」についてわかりやすく紹介します。

Gemini Proは、文章の要約やコードの作成、資料分析など、幅広い作業をサポートできる高性能なAIです。教育や仕事の現場でも使われ始めており、注目が高まっています。

この記事では、Gemini Proについて以下の内容を解説します。

本記事を読む前にGeminiの特徴をおさらいしておきたい人は、次の記事を参考にしてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

Gemini Proの基本情報

この章では、Gemini Proの基本情報として以下の2つを紹介します。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

Gemini Proの概要

Gemini ProはGoogleが開発した高性能なAIチャットサービスで、Google Workspaceと連携して仕事や学習を効率化できます。ChatGPTと同じく自然な会話ができるのが特徴で、文章の要約やコードの作成、画像や動画の分析も可能です。

Gemini Proでは、特に長文の処理能力が優れており、1回で大量の情報をやり取りできるため、調査やレポート作成に役立ちます。さらにGoogleのGmailやDocsなどとも連携できるので、普段の作業の中でAIをすぐに活用できるのが強みです。

使いやすさと精度の高さから、多くのビジネスパーソンに注目されています。

Gemini Proの利用料金

Gemini Proは無料でも使えますが、Pro版の利用には月額料金がかかります。

2025年時点では、月額は約2,900円で、Google One AI Premiumプランに加入する形になります。このプランに登録すると、Gemini Proだけでなく、Google Driveの容量拡張やその他のプレミアム機能も利用可能です。

また、1度に扱えるトークン数も増えるため、大量の文章を分析したい人にはPro版が向いています。さらに、Google Workspaceとの統合により、ドキュメント作成やメールの下書きなども効率化が可能です。

料金に見合った便利さがあり、業務で活用したい人にとってはコストパフォーマンスの高い選択肢といえます。

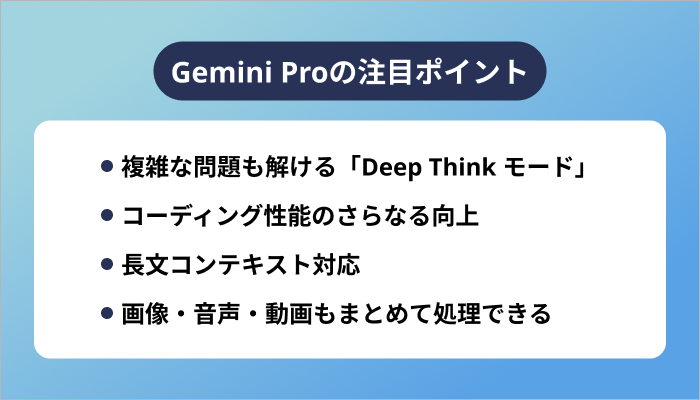

Gemini Proの注目ポイント

Gemini Proの主な注目ポイントは以下の4つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

複雑な問題も解ける「Deep Think モード」

Gemini Proの注目機能の1つに「Deep Thinkモード」があります。これは難しい問題や長い文章をしっかり理解して、深く考えてから答えてくれるモードです。

たとえば複雑な計算や専門的な内容を扱うときに、一般的な応答モードよりも正確で論理的な回答を出せます。

AIが一度に処理する情報の量も多いため、結論を出すまでの過程も丁寧です。この機能は特に研究者やエンジニア、ビジネス分析を行う人たちにとって頼りになる存在といえます。

通常モードと比べて処理時間は少し長くなることもありますが、その分だけ深い推論をしてくれます。

コーディング性能のさらなる向上

Gemini Proでは、プログラミングのサポート機能も大きく強化されています。特にPythonやJavaScriptなどの人気言語に対応しており、実用的なコードをその場で提案してくれます。

以前のモデルよりもコードの正確性が上がっており、バグの少ない出力が期待できるでしょう。

また、コードの意味や改善点も丁寧に説明してくれるため、初心者でも安心して使えます。さらに、既存のコードに対して修正案を出したり、最適化のアドバイスをくれる点も魅力です。

日々の開発作業を効率化したいエンジニアにとって、頼れるパートナーになります。これからプログラミングを学ぶ人にもおすすめの機能です。

長文コンテキスト対応

Gemini Proは、非常に長い文章やデータを一度に読み取れる「長文コンテキスト対応」が特徴です。

最大で100万トークンまでの入力に対応しており、これは数百ページの文書をまとめて扱えるほどの容量です。この機能により、長いレポートや複雑な議事録をそのまま読み込んで要約したり、矛盾点を見つけたりできます。

以前のモデルでは途中までしか理解できなかったような内容も、最後まで読み込んだ上で正確に判断できるようになりました。特に資料作成や調査業務を効率化したい人にとって、大きな武器になります。

文章の前後関係も理解できるため、精度の高い出力が期待できます。

画像・音声・動画もまとめて処理できる

Gemini Proはテキストだけでなく、画像や音声、動画といった多様なデータも一括で処理できるマルチモーダルAIです。

たとえば、プレゼン用の資料に画像とテキストを組み合わせたり、会議動画の音声から議事録を自動で作ったりできます。複数の情報形式をまとめて扱えるため、作業の手間を減らしてくれます。

また、画像から読み取れる情報を文章に変換したり、音声の内容を要約したりも可能です。これにより、資料作成やコンテンツ制作のスピードが格段に上がります。

仕事でも学習でも、さまざまな場面で役立つ最新機能です。

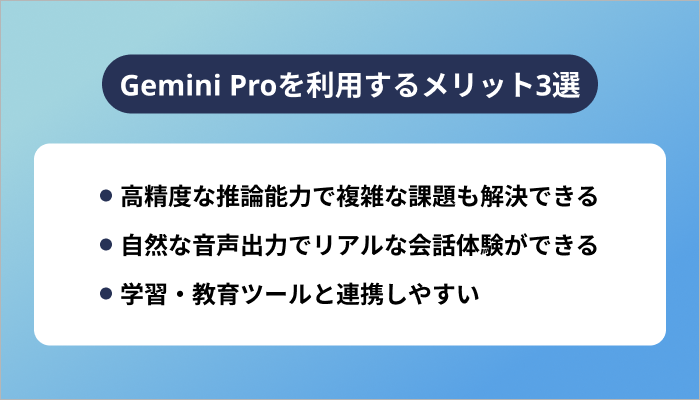

Gemini Proを利用するメリット3選

Gemini Proを利用するメリットは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

高精度な推論能力で複雑な課題も解決できる

Gemini Proはとても高い推論力を持っており、難しい質問や専門的な内容にも対応できます。

たとえばビジネスの意思決定や研究の分析などで、膨大な情報をもとに最適な答えの出力が可能です。特に「Deep Thinkモード」では、情報を深く理解してから丁寧に考えるため、回答の精度が高くなります。

これにより、複数の条件が絡むような複雑なケースでも納得のいく答えを提示してくれます。一般的なAIでは難しい内容も、Gemini Proなら安心して任せられるでしょう。

仕事の質を上げたい人にとって、とても心強いツールです。

自然な音声出力でリアルな会話体験ができる

Gemini Proは、まるで人と話しているかのような自然な音声で応答できるのが特徴です。声の抑揚や間の取り方も上手で、機械っぽさを感じにくい設計になっています。

英語や日本語など複数の言語に対応しており、発音も聞き取りやすいため、外国語の学習にも活用できます。また、会話形式でやり取りできるので、入力作業をせずに質問や指示を出せるのも便利です。

移動中や作業中でも、耳から情報を得ることができるため、時間を有効に使いたい人にとって魅力的な機能といえます。音声アシスタントとしても優秀で、生活や仕事をより快適にサポートしてくれます。

学習・教育ツールと連携しやすい

Gemini Proは、Google ClassroomやGoogle Docsといった学習ツールと簡単に連携できるため、教育の現場でも活躍しています。

たとえば先生が作成した教材に補足説明を加えたり、生徒からの質問にやさしく答えたりすることが可能です。また、長い文章もわかりやすく要約してくれるので、読解のサポートにもなります。

さらに、プログラミング学習ではコードの意味や改善点を説明してくれるため、初心者でも安心して学べます。

学校教育だけでなく、家庭学習や個別指導の場面でも幅広く使えるのが強みです。教育におけるAIの活用を進めたい人にとって、有力な選択肢になります。

Gemini Proを利用するデメリット3選

Gemini Proを利用する際のデメリットは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

有料プランでないと使えない機能が多い

Gemini Proは高性能なAIですが、その多くの機能は有料プランに登録しないと使えません。

無料プランでも基本的な会話はできますが、長文処理や画像・音声・動画の統合機能、高精度な推論モードなどは使えないことが多いです。本格的に活用したい場合は、月額2,900円の「Google One AI Premium」プランに加入する必要があります。

料金を払うとGoogle Driveの容量アップなどの特典も得られますが、気軽に試したい人には負担に感じられるかもしれません。機能の一部だけを使いたい人にとっては、費用と内容のバランスを考えることが大切です。

長文処理には時間がかかることがある

Gemini Proは長文を正確に理解して処理する能力がありますが、そのぶん回答に時間がかかることがあります。特に数万文字を超えるような文書や複雑な質問を入力すると、レスポンスまでに数十秒から1分近くかかる場合もあります。

AIが文章の構造や意味を丁寧に読み取ろうとしているためですが、短時間で答えがほしいときには不便に感じるかもしれません。また、インターネットの接続環境や使用する端末の性能によっても処理速度が変わるため、常に一定のスピードとは限りません。

時間をかけてでも精度の高い結果を求める場面には適していますが、素早い応答が必要な場面には向いていないこともあります。

専門分野では誤答リスクがある

Gemini Proは多くの情報をもとに答えを出しますが、医療・法律・金融などの専門分野では間違った内容を返す可能性があります。

AIは学習したデータから予測して答えを作る仕組みなので、表現が正しく見えても事実と異なる場合があります。とくに専門用語の解釈や細かいルールに関しては、十分に正確とは言い切れません。

そのため、大切な判断をする場面ではAIの回答だけに頼らず、必ず専門家や信頼できる資料を確認する必要があります。便利なツールである一方で、使い方を間違えるとトラブルの原因になることもあるため、注意して利用することが大切です。

Gemini Proのおすすめ活用方法3選

Gemini Proのおすすめの活用方法は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

教育現場での自動教材生成

Gemini Proは教育の現場で教材づくりを自動化するツールとして注目されています。

教科書の内容を入力するだけで、要約・補足・確認問題などを自動で作成できます。先生が1から問題を考える時間を減らせるため、授業準備の負担を軽くできるでしょう。

また、生徒の学力に合わせて文章の難しさを調整できるのも強みです。さらに、外国語の教材やプログラミングの練習問題など幅広いジャンルに対応しています。

グループワークや探究学習向けのアイデアも出せるため、創造力を育てる授業にも活用可能です。授業の質を高めつつ、個別学習のサポートにも使えるため、多くの学校での活用が広がっています。

複雑なドキュメント分析

Gemini Proは、長くて難しい文章をすばやく読み解くのが得意です。

契約書や研究レポート、マニュアルなど、時間がかかる資料も短時間で整理できます。特に長文コンテキスト対応により、文章の前後関係をしっかり把握しながら内容を分析できるのが強みです。

また、必要な情報を抜き出して表にまとめたり、要点のわかりやすい書き直しも可能です。複数の文書を比較して違いを見つけることや、特定のキーワードに注目しての整理もできます。

人の手では時間がかかる作業を自動化できるため、業務効率の向上に役立つでしょう。専門性の高い資料でも、内容をわかりやすく整理できるので幅広い分野で活用されています。

Webアプリ開発やコード生成

Gemini ProはWebアプリの開発やプログラミングの場面でも大きな力を発揮します。

たとえば「ログイン画面を作りたい」と入力すれば、HTMLやCSS、JavaScriptのコードを自動で作ってくれます。コードの意味や使い方を解説してくれるため、初心者でも安心して学習が可能です。

また、既存のコードを貼り付ければ、エラーの原因を指摘したり、より効率的な書き方を提案したりもできます。

PythonやReactなど複数の言語に対応しており、開発スピードを上げたい人にもおすすめです。さらに、簡単な仕様を入力するだけでプロトタイプが作れるので、アイデアをすぐ形にしたいときにも便利です。

まとめ

この記事では、Gemini Proについて以下の内容を解説します。

Gemini Proは、文章・画像・音声などの情報を1つにまとめて扱える多機能なAIです。

教育、ビジネス、開発など、いろいろな場面で使える柔軟さがあり、使い方次第で大きな効果を発揮します。一方で、有料プランでしか使えない機能が多いことや、専門分野での誤答には注意も必要です。

それでも、正しく使えば日々の作業や学びを大きく助けてくれる強力な味方になります。まずは無料で試して、自分の生活にどう活かせるかを探してみてはいかがでしょうか。