ChatGPTでYouTube動画を要約する方法は?プロンプト例も紹介!

ChatGPTって本当にYouTube動画の内容を理解して要約してくれるの?

実際にどうやって操作すればいいの?難しくない?

要約の精度ってどのくらい信頼できるの?使い物になる?

近年、YouTubeには膨大な数の動画が投稿されており、有益な情報を含む長時間動画も数多く存在しています。しかし、忙しい現代人にとって、すべての動画を最初から最後まで視聴する時間を確保するのは困難な状況です。

効率的に動画の要点を把握したいが、手動でメモを取るのは時間がかかりすぎる、また自動要約ツールがあるのかわからないという悩みを抱えている人も多いのが実情です。

そこでこの記事では、ChatGPTを活用してYouTube動画を効率的に要約する方法について、基本的な仕組みから具体的な手順、効果的なプロンプトの作成方法まで詳しく解説します。

- ChatGPTでYouTube動画を要約する具体的な手順がわかる

- 効果的な要約を作成するためのプロンプトの書き方がわかる

- 要約機能の限界と注意点、精度を上げるコツがわかる

ChatGPTの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

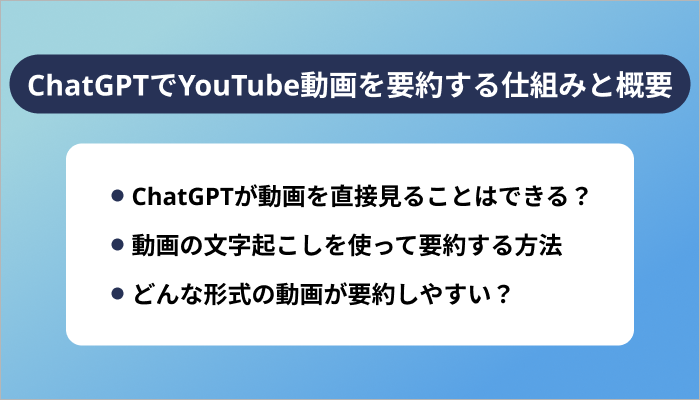

ChatGPTでYouTube動画を要約できる?基本の仕組みと概要

ChatGPTを使ってYouTube動画の要約を作成することは可能ですが、その仕組みと制限について正しく理解することが重要です。

ここからは、ChatGPTによる動画要約の基本的な仕組みについて次の要素を解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

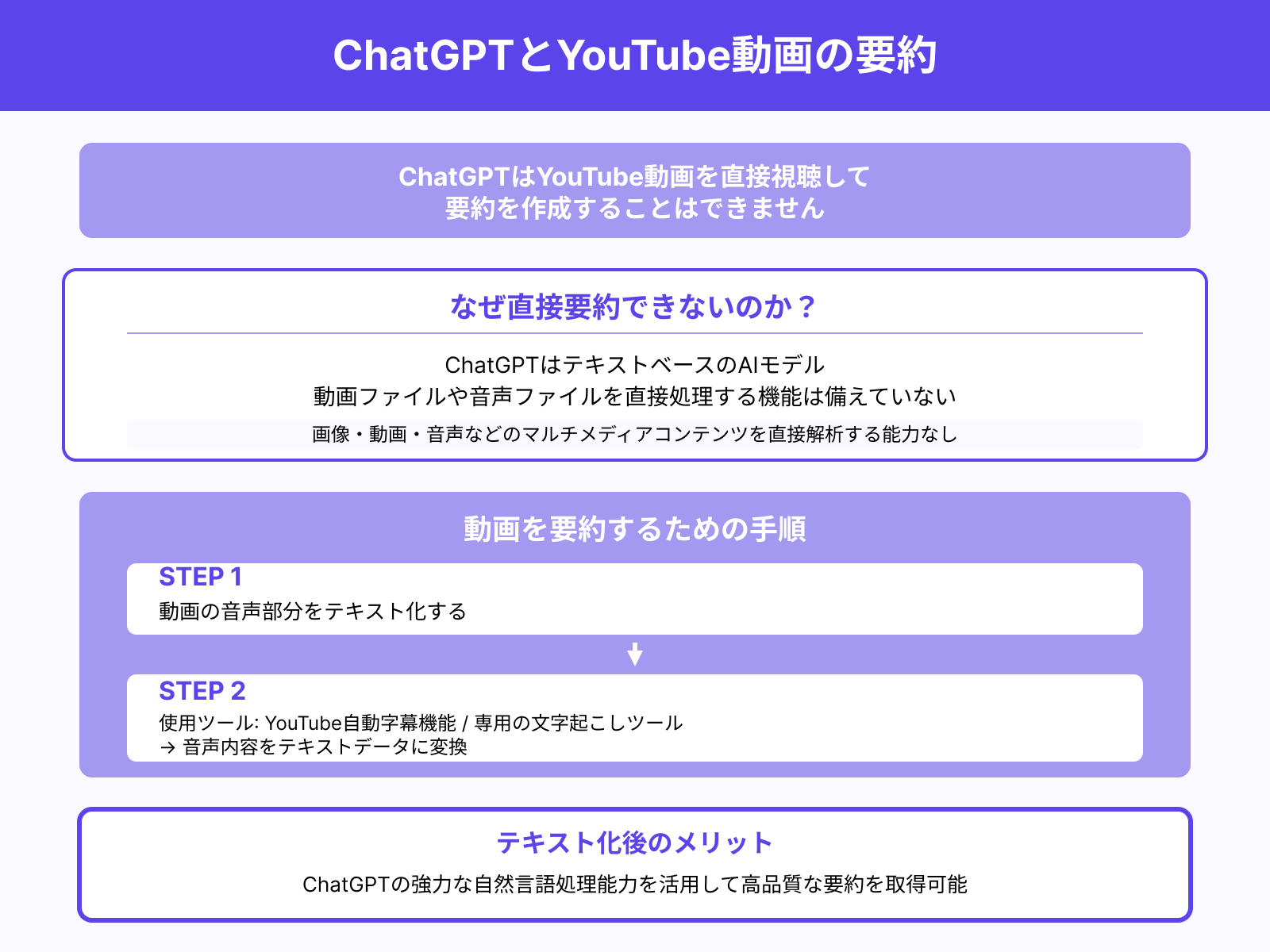

ChatGPTが動画を直接見ることはできる?

ChatGPTは現在のところ、YouTube動画を直接視聴して要約を作成することはできません。

ChatGPTはテキストベースのAIモデルであり、動画ファイルや音声ファイルを直接処理する機能は備えていないためです。これは多くのユーザーが誤解しやすいポイントですが、ChatGPTは画像や動画、音声といったマルチメディアコンテンツを直接解析する能力を持っていません。

そのため、動画の内容を要約するためには、まず動画の音声部分をテキスト化する必要があります。

具体的には、YouTubeの自動字幕機能や専用の文字起こしツールを使用して、動画の音声内容をテキストデータに変換する作業が必要になります。この変換作業は一見面倒に思えるかもしれませんが、一度テキスト化してしまえば、ChatGPTの強力な自然言語処理能力を活用して高品質な要約を得ることが可能です。

この制限を理解しておくことで、効率的な要約作業のための準備段階を適切に行えるでしょう。

動画の文字起こしを使って要約する方法

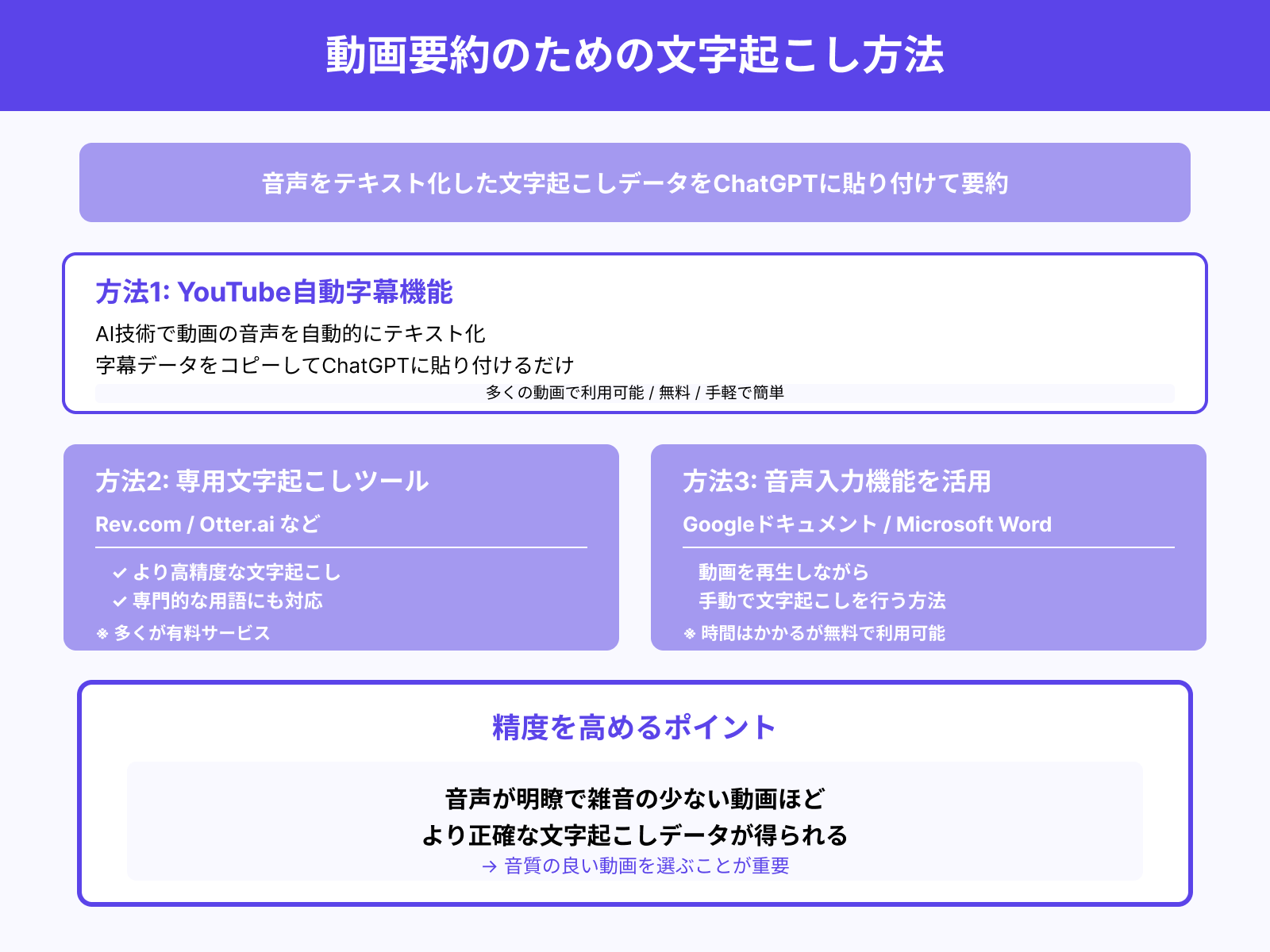

ChatGPTで動画要約を行う際は、動画の音声をテキスト化した文字起こしデータを活用します。

YouTubeには自動生成される字幕機能があり、この字幕データをコピーしてChatGPTに貼り付けることで要約が可能になります。YouTube の字幕機能は、AI技術を使用して動画の音声を自動的にテキスト化しており、多くの動画で利用することが可能です。

文字起こしデータを取得する方法として、YouTube の自動字幕機能のほか、Rev.comやOtter.ai などの専用の文字起こしツールを使用する選択肢もあります。

これらのツールは、より高精度な文字起こしを提供する場合がありますが、有料サービスであることが多い点も特徴の1つです。また、GoogleドキュメントやMicrosoft Wordの音声入力機能を使って、動画を再生しながら手動で文字起こしを行う方法もあります。

重要なのは、音声が明瞭で雑音の少ない動画ほど、より正確な文字起こしデータが得られるという点です。

どんな形式の動画が要約しやすい?

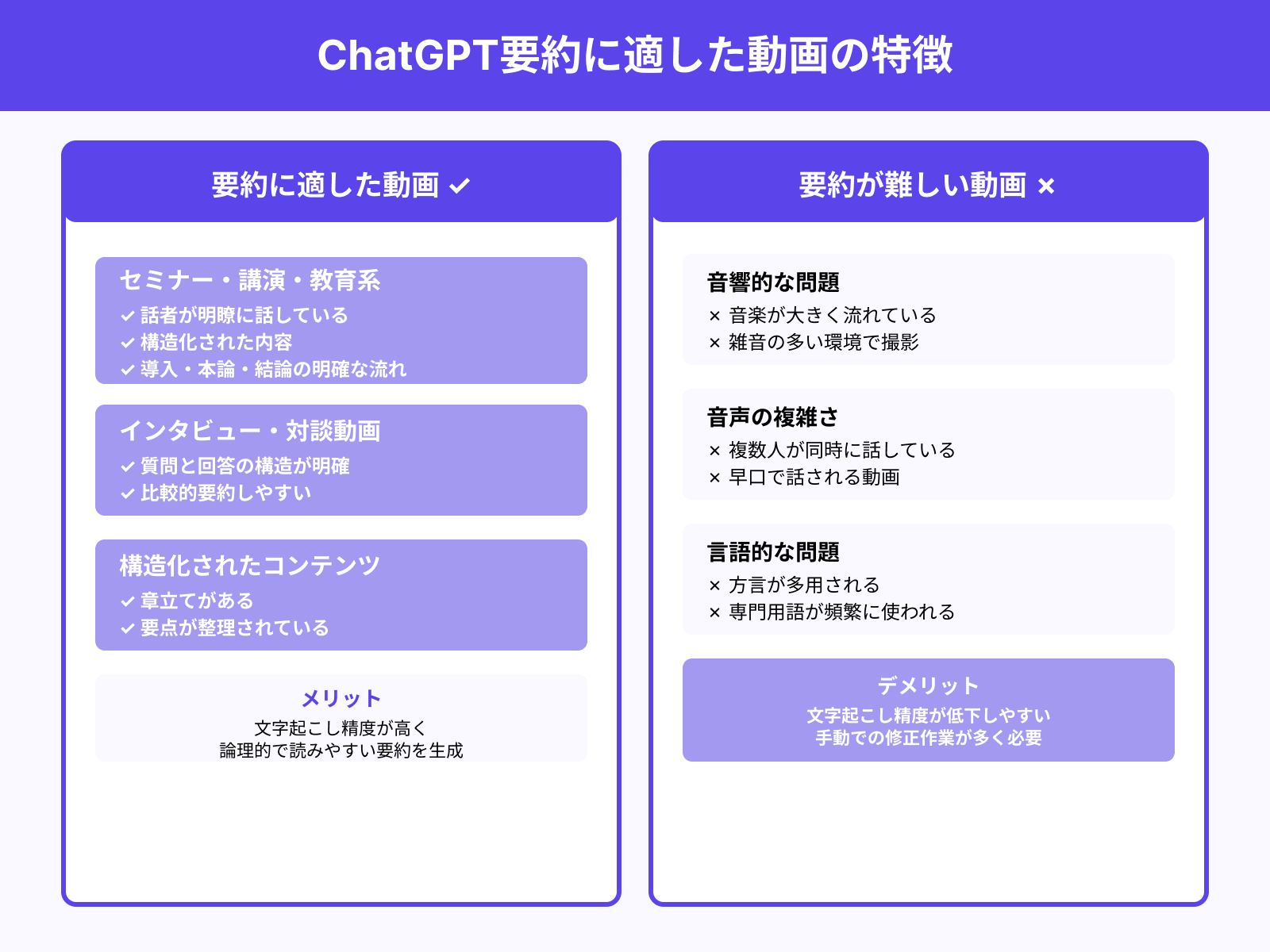

ChatGPTによる要約に適した動画には、いくつかの特徴があります。

セミナーや講演、教育系コンテンツなど、話者が明瞭に話している動画は文字起こしの精度が高く、要約しやすい傾向にあります。これらの動画は通常、構造化された内容で構成されており、導入部分、本論、結論といった明確な流れを持っているためです。

一方で、音楽が大きく流れている動画や複数人が同時に話している動画、雑音の多い環境で撮影された動画は、文字起こしの精度が下がりやすいという特徴があります。また、方言や専門用語が多用される動画、早口で話される動画についても、自動字幕の精度が低下しやすく、手動での修正作業が多く必要になる場合があります。

インタビュー形式の動画や対談動画は、質問と回答の構造が明確であるため、比較的要約しやすいコンテンツと言えるでしょう。また、構造化された内容(章立てがある、要点が整理されている)の動画ほど、ChatGPTがより論理的で読みやすい要約を生成できるでしょう。

YouTube動画を要約する具体的な手順【初心者向け】

実際にChatGPTを使ってYouTube動画を要約する際の具体的な手順について解説します。

ここからは、初心者でも簡単に実践できる要約作業の流れを次の順序で説明します。

それぞれ詳しく解説していきます。

字幕やトランスクリプトの取得方法

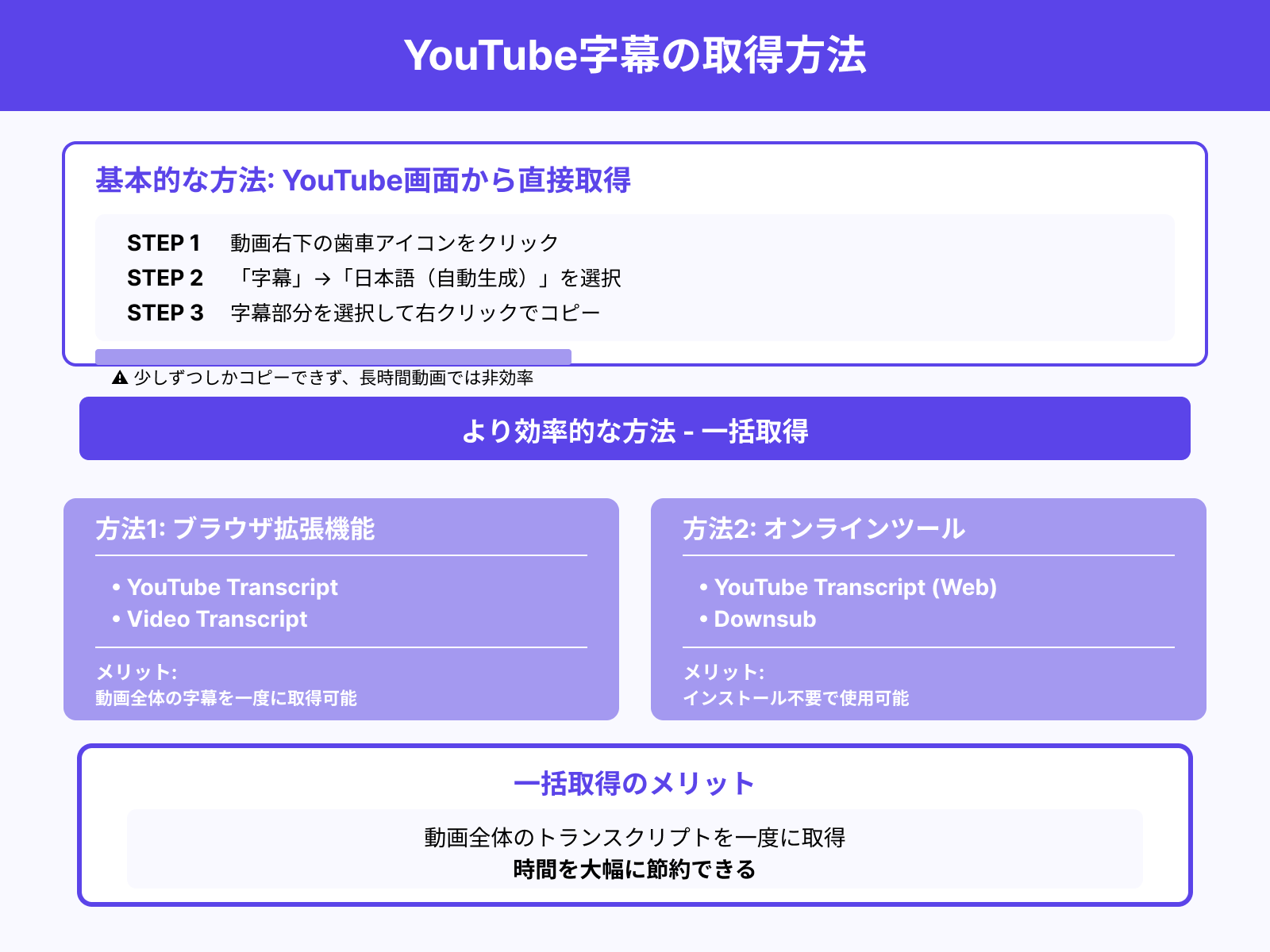

YouTube動画の字幕を取得するには、動画再生画面の設定から字幕機能を有効にしましょう。

動画の右下にある歯車アイコンをクリックし「字幕」を選択して「日本語(自動生成)」を選択すると、自動生成された字幕が表示されます。字幕が表示されない場合は、動画投稿者が字幕機能を無効にしているか、音声認識に対応していない言語である可能性があります。

表示された字幕をコピーする際は、動画を一時停止して字幕部分を選択し、右クリックでコピーが可能です。

ただし、この方法では少しずつしかコピーできないため、長時間の動画では非効率的です。より効率的な方法として、ブラウザの拡張機能「YouTube Transcript」や「Video Transcript」などを使用して、動画全体のトランスクリプトを一括取得できます。

これらの拡張機能を使用すると、動画全体の字幕データを一度に取得でき、時間の節約になります。また、オンラインツールとして「YouTube Transcript」や「Downsub」などのWebサービスを利用することで、動画全体のトランスクリプトを一括取得することも可能です。

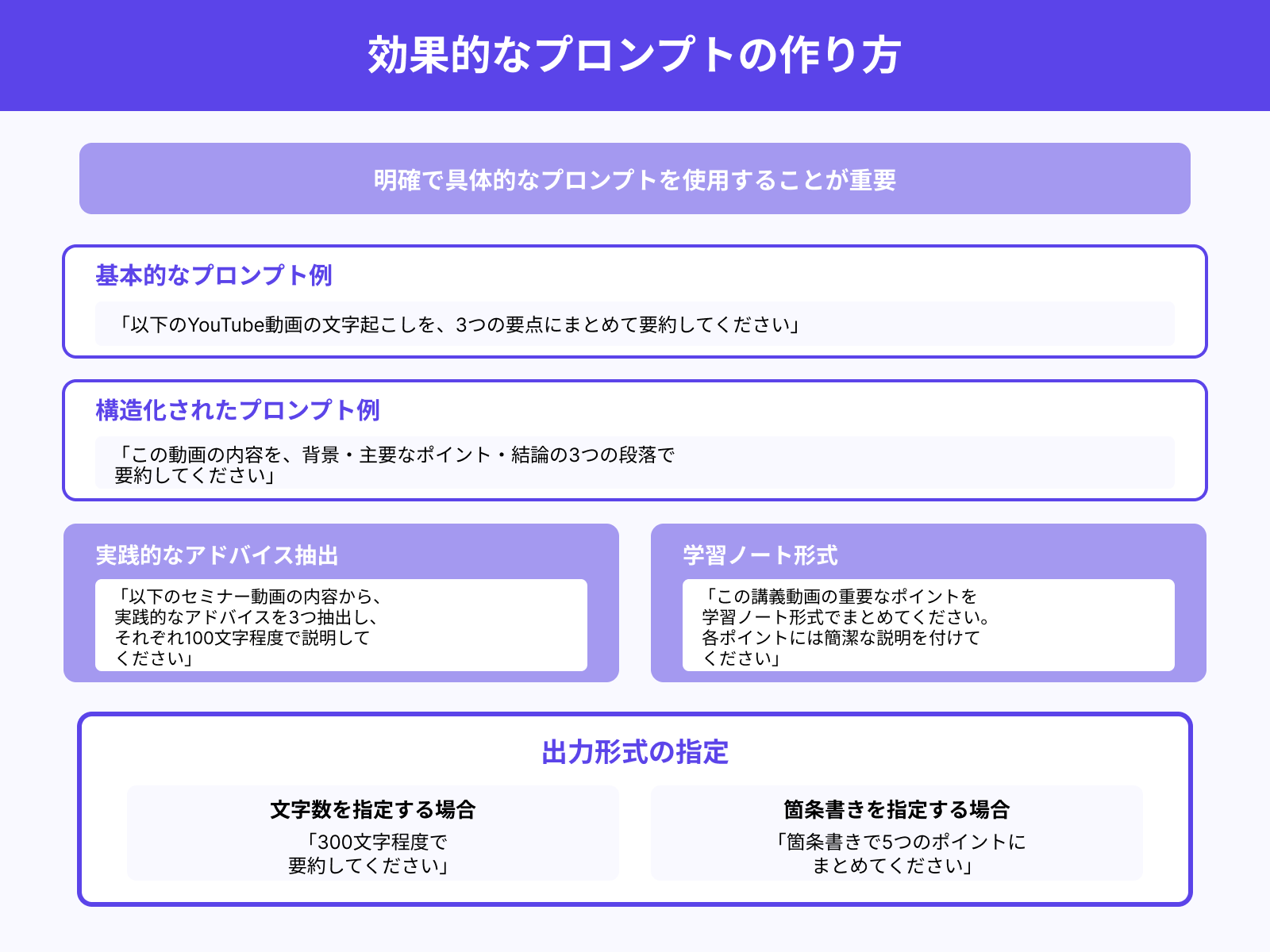

ChatGPTに入力する最適なプロンプト例

取得した文字起こしデータをChatGPTに入力する際は、明確で具体的なプロンプトを使用することが重要です。

基本的なプロンプト例として「以下のYouTube動画の文字起こしを、3つの要点にまとめて要約してください」といった指示が効果的です。より詳細な要約が必要な場合は「この動画の内容を、背景・主要なポイント・結論の3つの段落で要約してください」のような構造化された指示を使用します。

効果的なプロンプトの例として「以下のセミナー動画の内容から、実践的なアドバイスを3つ抽出し、それぞれ100文字程度で説明してください」といった具体的な指示があります。

学習目的の場合は「この講義動画の重要なポイントを学習ノート形式でまとめてください。各ポイントには簡潔な説明を付けてください」のような指示も有効です。文字数を指定したい場合は「300文字程度で要約してください」や「箇条書きで5つのポイントにまとめてください」のように、出力形式も併せて指定できます。

具体的な文字数制限を含めたプロンプトが最も効果的でしょう。ChatGPTのプロンプトについてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

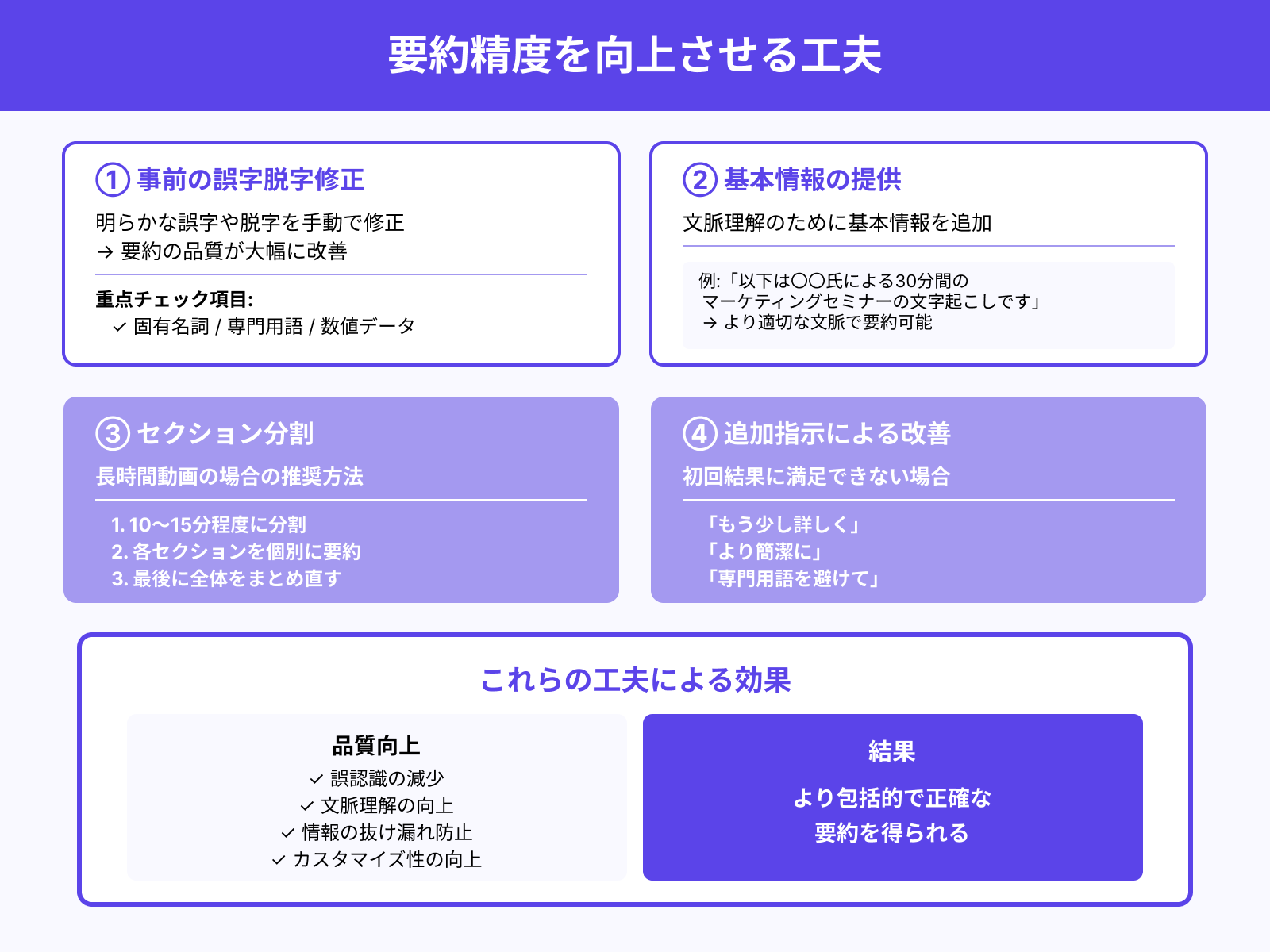

要約の精度を上げるポイント

ChatGPTによる要約の精度を向上させるためには、いくつかの工夫が必要です。

文字起こしデータに明らかな誤字や脱字がある場合は、事前に手動で修正することで要約の品質が大幅に改善されます。特に固有名詞、専門用語、数値データについては、誤認識されやすいため重点的にチェックすることが重要です。

動画のタイトルや話者の情報、動画の長さ、公開日などの基本情報も一緒に提供すると、ChatGPTがより適切な文脈で要約できます。

文字起こしデータを入力する際は「以下は〇〇氏による30分間のマーケティングセミナーの文字起こしです」のような前置きを加えると効果的です。長時間の動画の場合は、10分~15分程度のセクションに分割して要約を依頼し、最後に全体をまとめ直すことで、情報の抜け漏れを防げます。

また、初回の要約結果に満足できない場合は「もう少し詳しく」「より簡潔に」「専門用語を避けて」などの追加指示により、より包括的で正確な要約を得られます。

ChatGPTを使った要約が便利な活用シーン

ChatGPTによる動画要約は、さまざまな場面で活用できます。

ここからは、特に効果的な活用シーンとして次の3つを紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

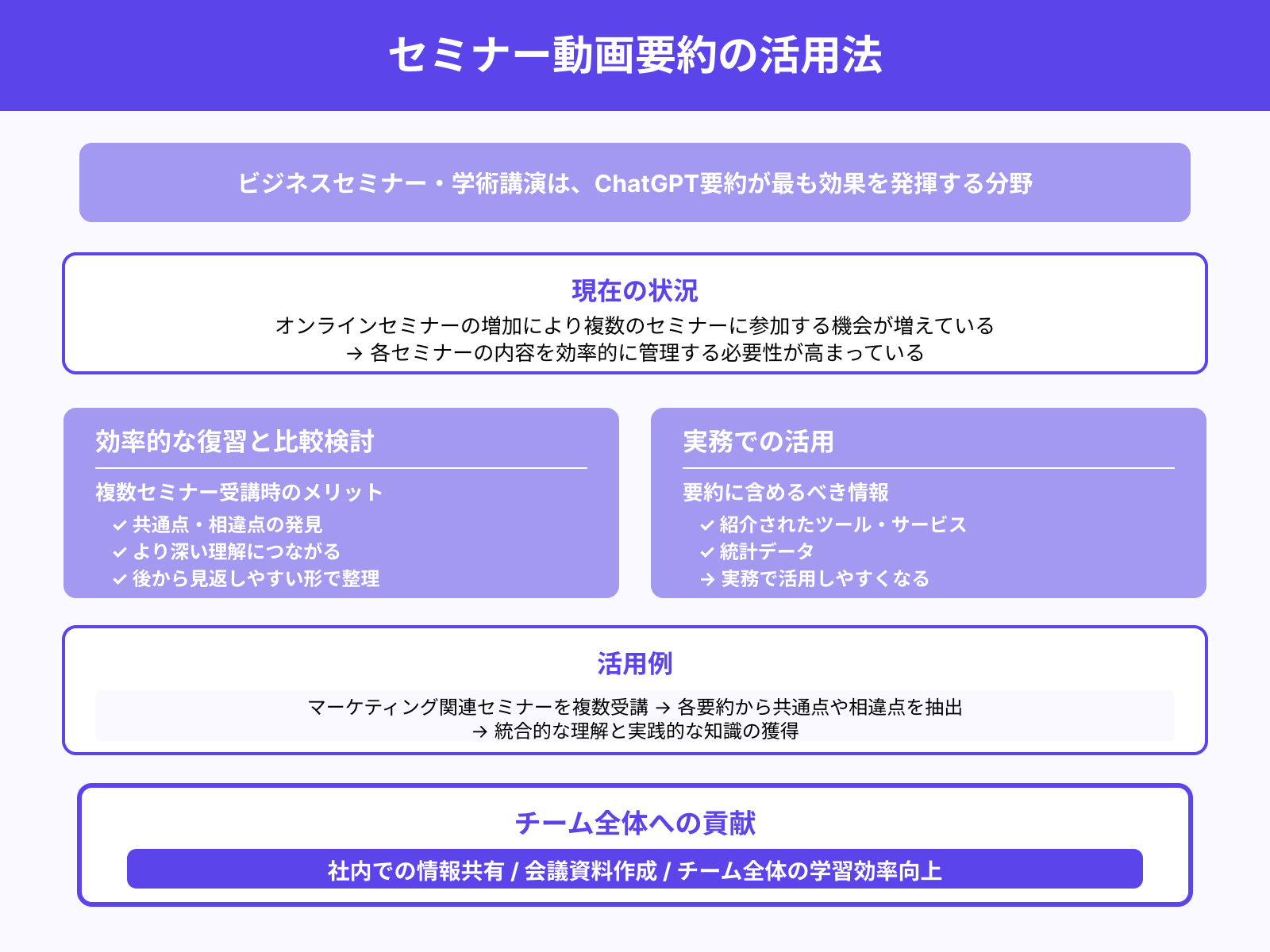

セミナーや講演動画の情報整理に

ビジネスセミナーや学術講演の動画は、ChatGPTによる要約が最も効果を発揮する分野の一つです。

長時間にわたる講演内容から重要なポイントを抽出し、後から見返しやすい形で整理できます。特にオンラインセミナーが増加している現在、複数のセミナーに参加する機会が多くなっており、各セミナーの内容を効率的に管理する必要性が高まっています。

特に複数のセミナーを受講する際は、要約を作成しておくことで効率的な復習や比較検討が可能です。

例えば、マーケティング関連のセミナーを複数受講した場合、それぞれの要約から共通点や相違点を見つけ出し、より深い理解につなげられます。また、セミナーで紹介されたツールやサービス、統計データなどの具体的な情報も要約に含めることで、実務での活用がしやすくなります。

要約されたセミナー内容は、社内での情報共有や会議資料の作成にも活用でき、チーム全体の学習効率向上に大きく貢献するでしょう。

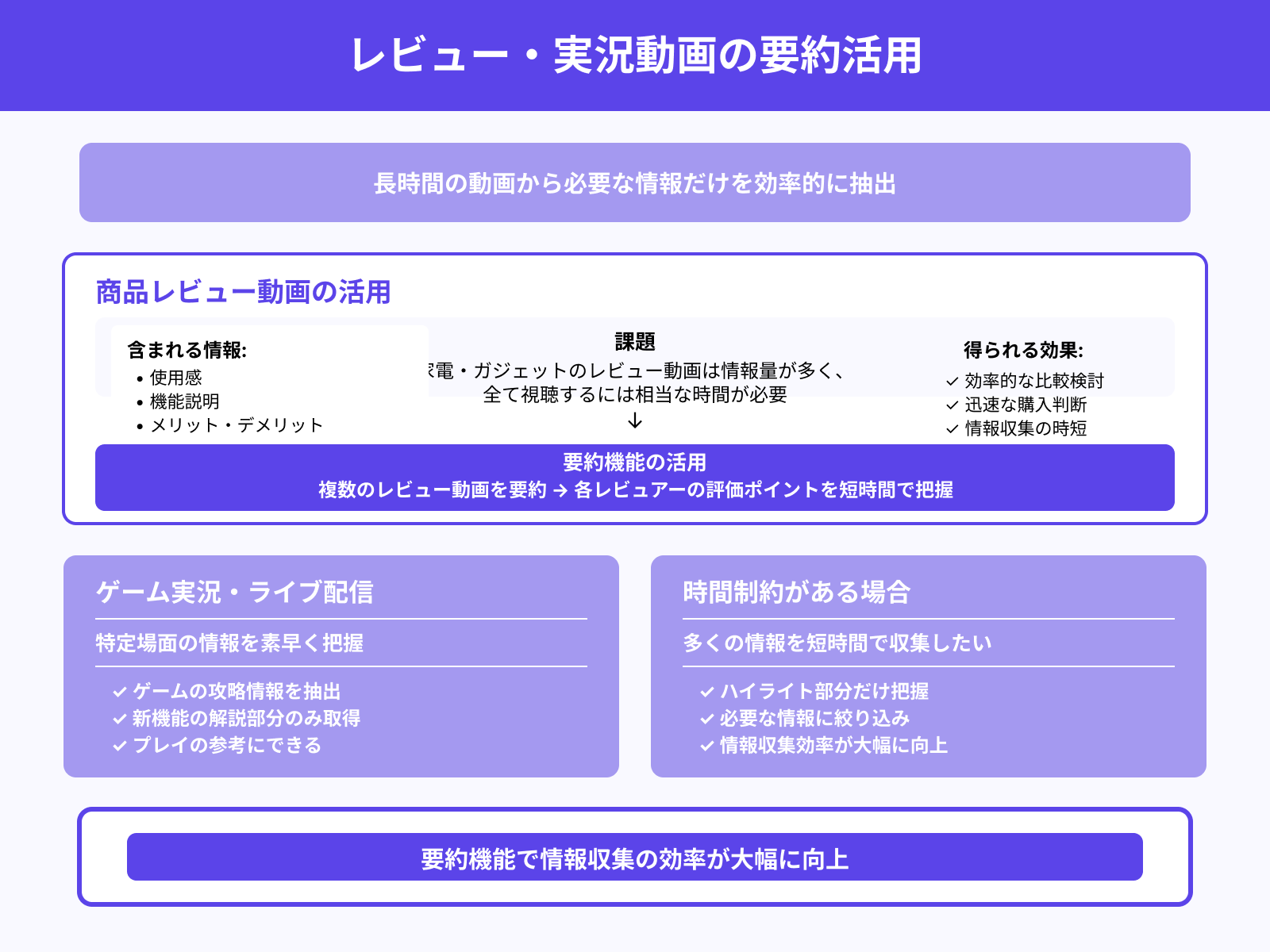

レビュー動画や長尺配信の要点抽出に

商品レビューや実況配信など、長時間の動画から必要な情報だけを抽出したい場合にも非常に便利です。

購入検討中の商品について、複数のレビュー動画を要約することで、効率的な比較検討が可能になります。特に家電製品やガジェット類のレビュー動画は、使用感や機能説明、メリット・デメリットなど多くの情報が含まれており、全てを視聴するには相当な時間が必要です。

要約機能を活用することで、各レビュアーの評価ポイントを短時間で把握し、購入判断に必要な情報を効率的に収集できます。ゲーム実況やライブ配信の場合、特定の場面やハイライト部分の情報を素早く把握できます。

例えば、ゲームの攻略情報や新機能の解説部分だけを要約として抽出し、プレイの参考にすることが可能です。時間に制約がある中で多くの情報を収集したい場合、要約機能を活用することで情報収集の効率が大幅に向上します。

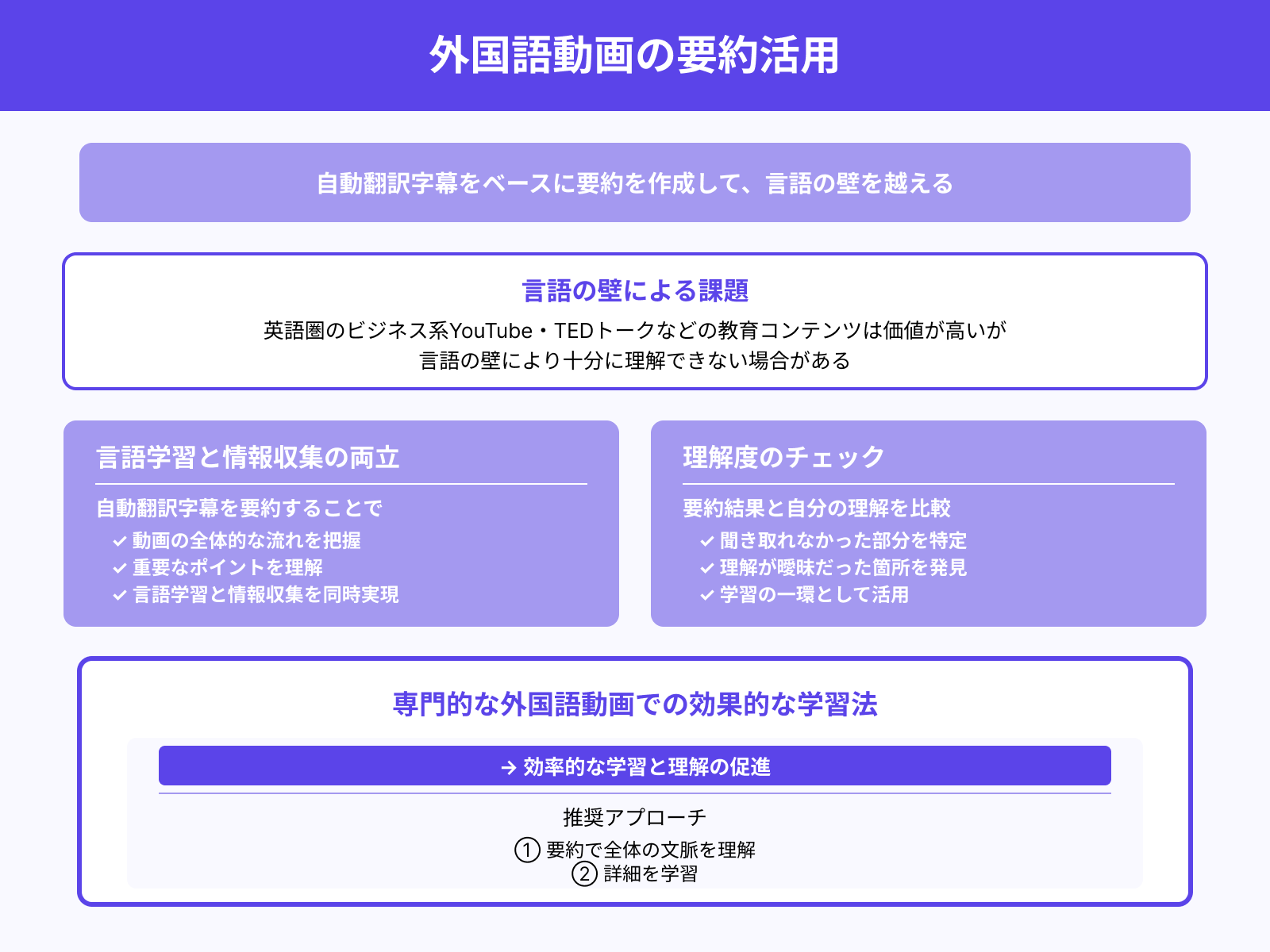

外国語動画の内容理解補助に

英語や他の外国語で制作された動画の理解を深めるためにも、ChatGPTの要約機能は有効です。

自動翻訳された字幕をベースに要約を作成することで、動画の全体的な流れや重要なポイントを把握することが可能です。特に英語圏のビジネス系YouTubeチャンネルやTEDトークなどの教育コンテンツは、価値の高い情報が含まれているものの、言語の壁により十分に理解できない場合があります。

こうした動画の自動翻訳字幕を要約することで、言語学習と情報収集を同時に行えます。

言語学習の一環として、要約を通じて動画の内容理解度をチェックすることも可能です。要約結果と自分の理解を比較することで、聞き取れなかった部分や理解が曖昧だった箇所を特定できます。

専門的な内容を扱う外国語動画の場合、業界用語や技術的な表現が多用されるため、要約により全体の文脈を理解してから詳細を学習することで、効率的な学習と理解の促進が期待できるでしょう。

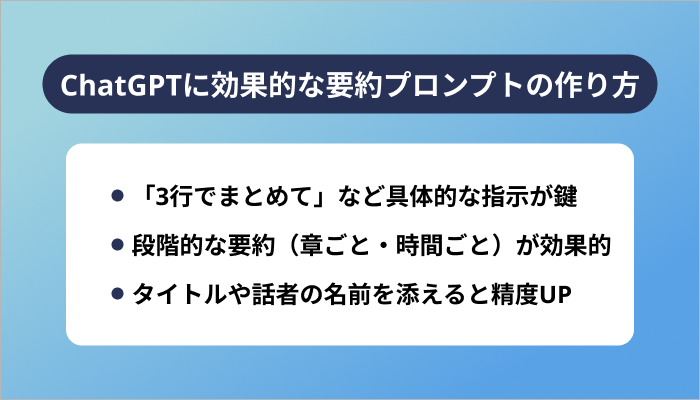

ChatGPTに効果的な要約プロンプトの作り方

適切なプロンプトの設計は、ChatGPTによる要約の品質を大きく左右します。

ここからは、効果的な要約プロンプトを作成するための要素を次の順序で解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

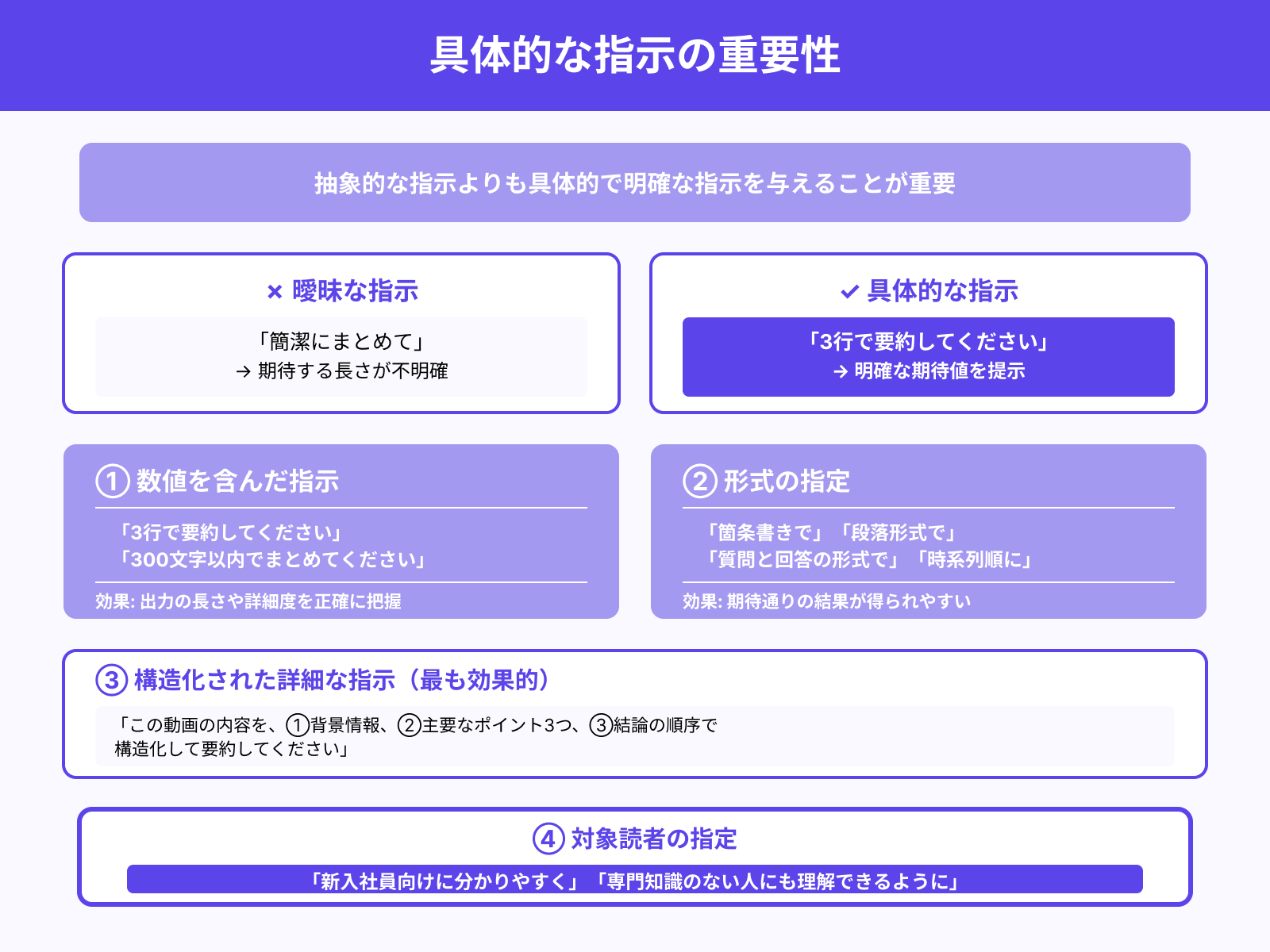

「3行でまとめて」など具体的な指示が鍵

ChatGPTに要約を依頼する際は、抽象的な指示よりも具体的で明確な指示を与えることが重要です。

「簡潔にまとめて」という曖昧な指示ではなく「3行で要約してください」や「300文字以内でまとめてください」のような数値を含んだ指示が効果的です。数値を指定することで、ChatGPTが期待される出力の長さや詳細度を正確に把握し、より適切な要約を生成できます。

また、要約の形式についても「箇条書きで」「段落形式で」「質問と回答の形式で」「時系列順に」など、具体的な指示を加えることで期待通りの結果が得られやすくなります。

例えば「この動画の内容を、①背景情報、②主要なポイント3つ、③結論の順序で構造化して要約してください」のような詳細な指示は非常に効果的です。

さらに、対象読者を指定することも有効で「新入社員向けに分かりやすく」「専門知識のない人にも理解できるように」などの指示により、要約の難易度を調整できます。特に初心者の場合は、明確で具体的な指示を心がけることで、満足度の高い要約を得られるでしょう。

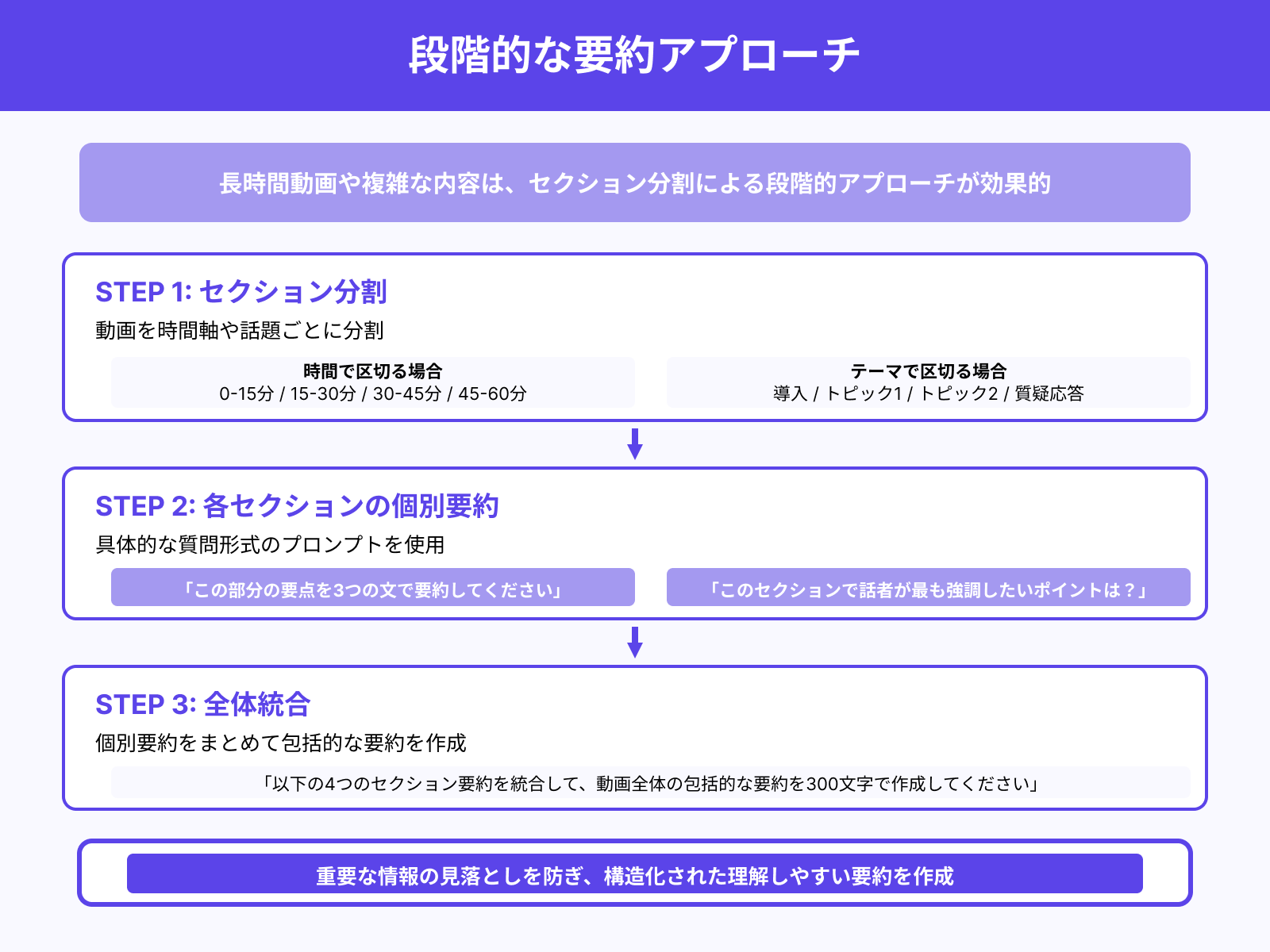

段階的な要約(章ごと・時間ごと)が効果的

長時間の動画や複雑な内容を扱う際は、段階的なアプローチを採用することが推奨されます。

まず動画全体を時間軸や話題ごとにセクションに分割し、各セクションについて個別に要約を作成しましょう。

例えば、60分のセミナー動画の場合、0-15分、15-30分、30-45分、45-60分のように時間で区切るか、導入部分、主要トピック1、主要トピック2、質疑応答のようにテーマごとに分割します。各セクションの要約を作成する際は「この部分の要点を3つの文で要約してください」「このセクションで話者が最も強調したいポイントは何ですか」といった具体的な質問形式のプロンプトが効果的です。

その後、個別の要約をまとめて全体的な要約を作成することで、より詳細で正確な結果を得ることが可能です。最終段階では「以下の4つのセクション要約を統合して、動画全体の包括的な要約を300文字で作成してください」のような指示により、統一感のある要約を完成させます。

この手法により、重要な情報の見落としを防ぎ、構造化された理解しやすい要約を作成することが可能になります。

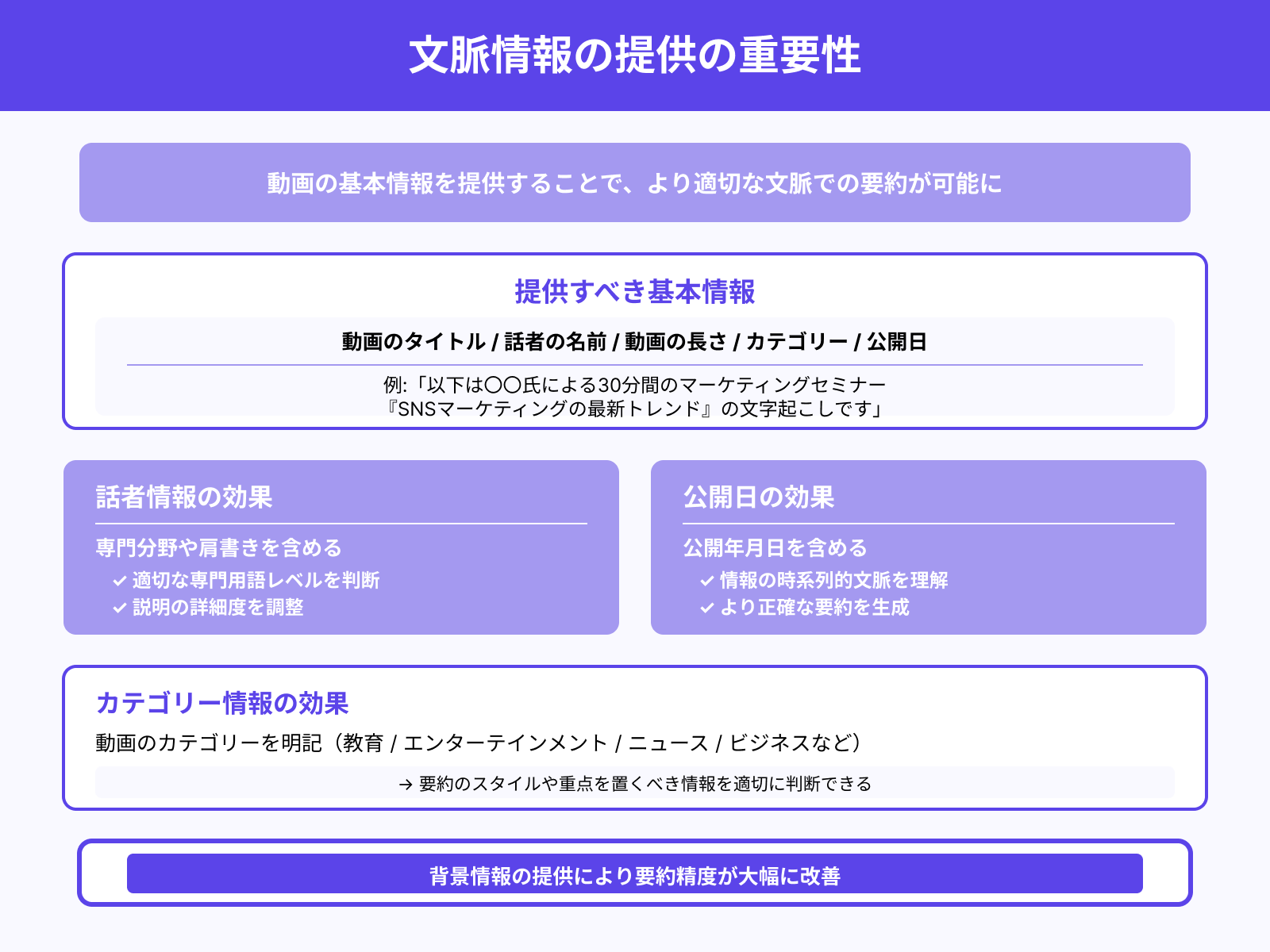

タイトルや話者の名前を添えると精度UP

ChatGPTに要約を依頼する際は、動画の基本情報も併せて提供することが重要です。

動画のタイトル、話者の名前、動画の長さ、カテゴリー、公開日などの情報を含めることで、ChatGPTがより適切な文脈で要約を行うことが可能です。

例えば「以下は〇〇氏による30分間のマーケティングセミナー『SNSマーケティングの最新トレンド』の文字起こしです」のような前置きを加えるだけで、要約の質が向上します。

話者の専門分野や肩書きを含めることで、ChatGPTが適切な専門用語レベルや説明の詳細度を判断できるようになります。また、動画の公開年月日を含めることで、情報の時系列的な文脈を理解し、より正確な要約を生成することが可能です。

動画のカテゴリー(教育、エンターテインメント、ニュース、ビジネスなど)を明記することで、要約のスタイルや重点を置くべき情報を適切に判断できます。特に専門的な内容や業界特有の用語が含まれる動画の場合、背景情報の提供により要約精度が大幅に改善されるでしょう。

ChatGPTといった生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプトの作り方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

ChatGPTによる要約の精度を上げる工夫

より高品質な要約を得るためには、いくつかの工夫とテクニックが有効です。

ここからは、要約精度を向上させるための実践的な方法を次の内容で説明します。

それぞれ詳しく解説していきます。

動画内容に合わせた指示をする

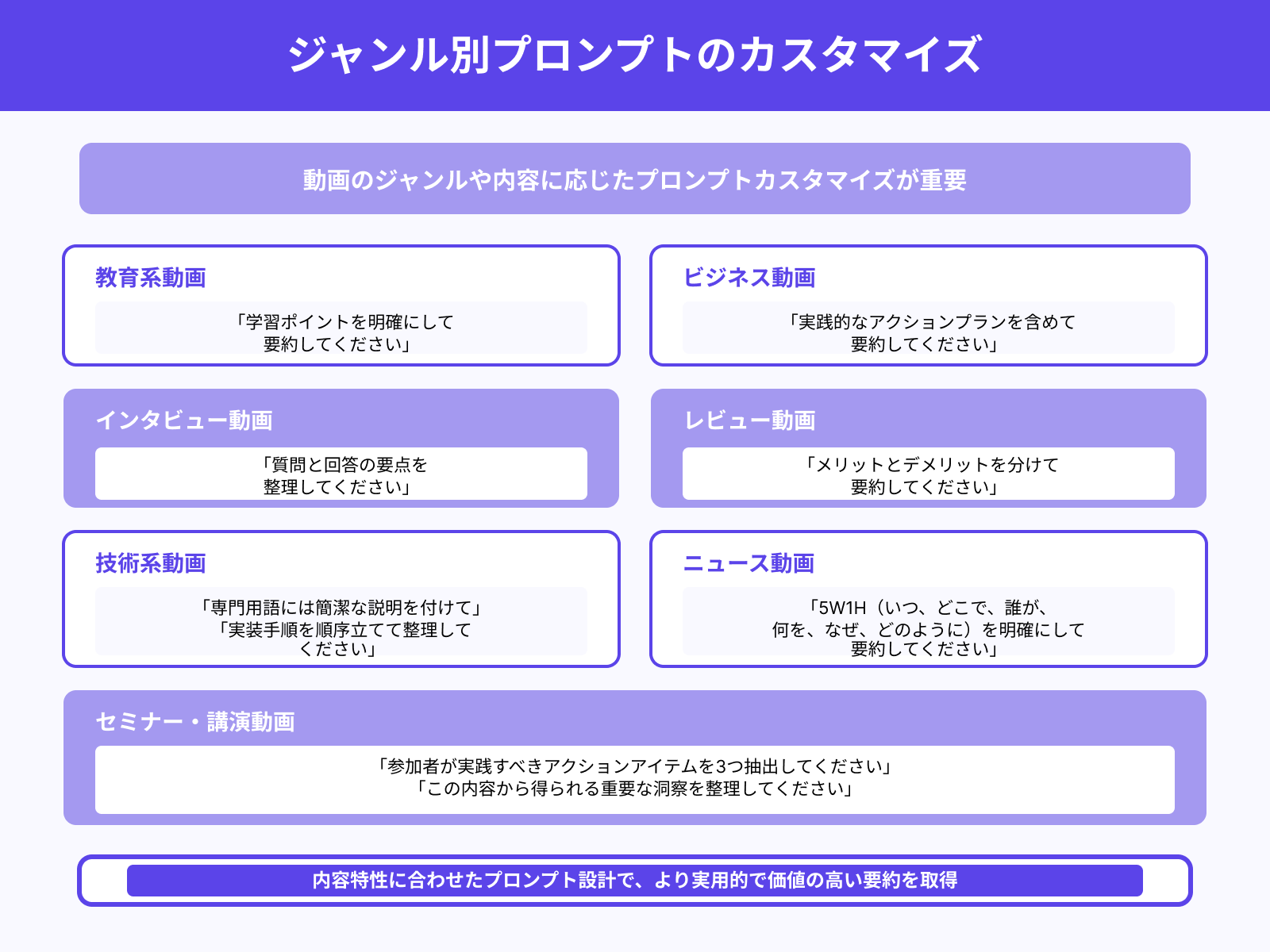

動画のジャンルや内容に応じて、プロンプトをカスタマイズすることが重要です。

教育系動画の場合は「学習ポイントを明確にして要約してください」、ビジネス動画なら「実践的なアクションプランを含めて要約してください」のような指示が効果的です。インタビュー動画では「質問と回答の要点を整理してください」、レビュー動画では「メリットとデメリットを分けて要約してください」といった具体的な構造化を指示します。

技術系の動画では「専門用語には簡潔な説明を付けて要約してください」「実装手順を順序立てて整理してください」のような指示により、理解しやすい要約が得られます。ニュース系の動画では「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確にして要約してください」という指示が有効です。

セミナーや講演動画では「参加者が実践すべきアクションアイテムを3つ抽出してください」「この内容から得られる重要な洞察を整理してください」といった実用性を重視した指示が効果的です。

このように内容特性に合わせたプロンプト設計により、より実用的で価値の高い要約を得られるでしょう。

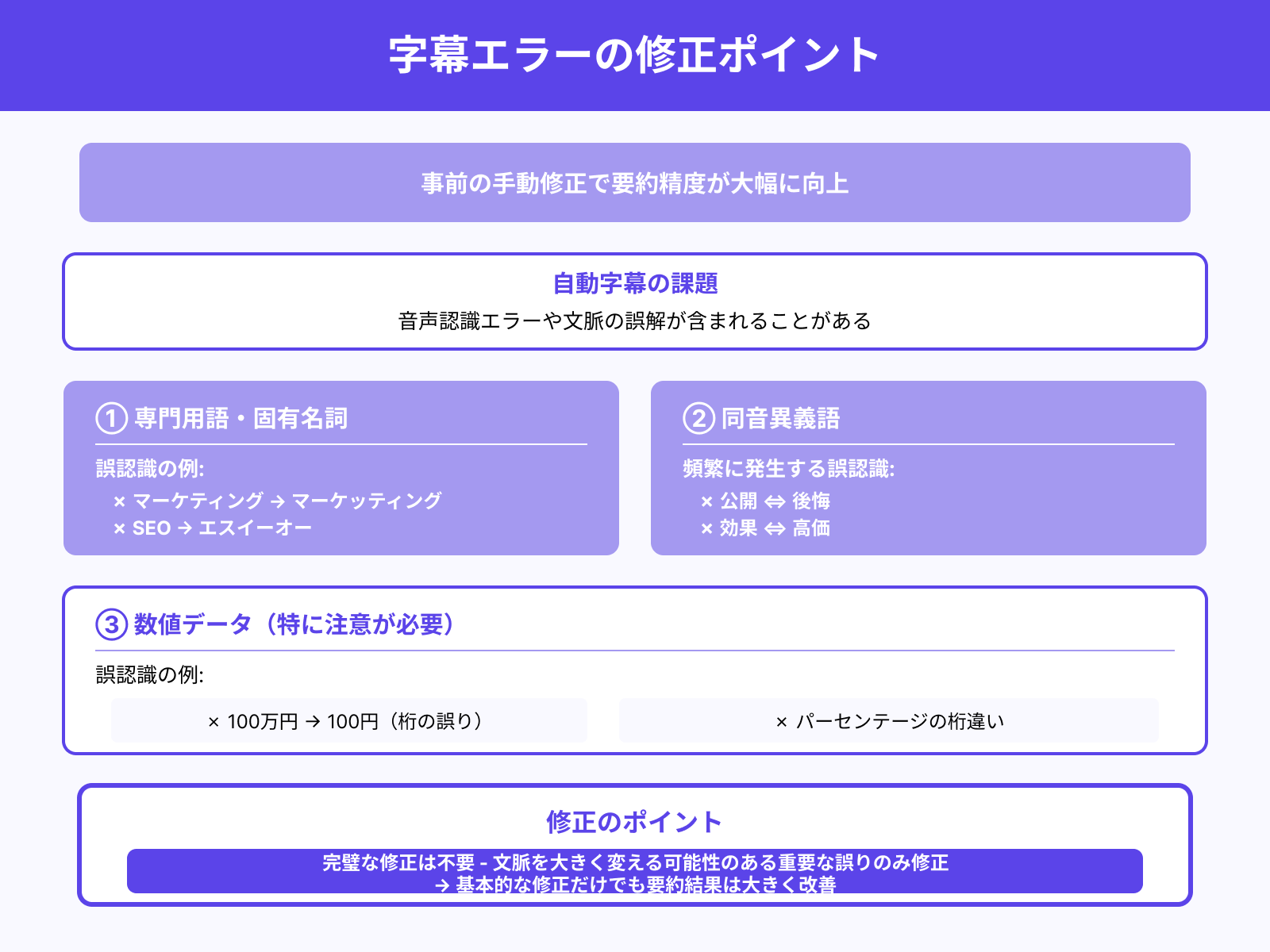

曖昧な字幕・自動翻訳には手動修正が有効

自動生成された字幕には、音声認識エラーや文脈の誤解が含まれることがあります。

明らかに間違っている単語や、文脈上おかしな表現については、事前に手動で修正することで要約の精度が大幅に向上します。特に専門用語や固有名詞、数値情報については、誤認識が要約全体の品質に大きく影響するため入念なチェックが必要です。

例えば「マーケティング」が「マーケッティング」と誤認識されていたり「SEO」が「エスイーオー」と表記されていたりする場合があります。

また、同音異義語の誤認識も頻繁に発生するため「公開」と「後悔」「効果」と「高価」のような間違いがないか確認することが重要です。数値データについては特に注意が必要で「100万円」が「100円」と認識されていたり、パーセンテージの桁が間違っていたりする場合があります。

完璧な修正は必要ありませんが、文脈を大きく変える可能性のある重要な誤りについては修正することで、重要な部分の基本的な修正を行うだけでも要約結果は大きく改善されます。

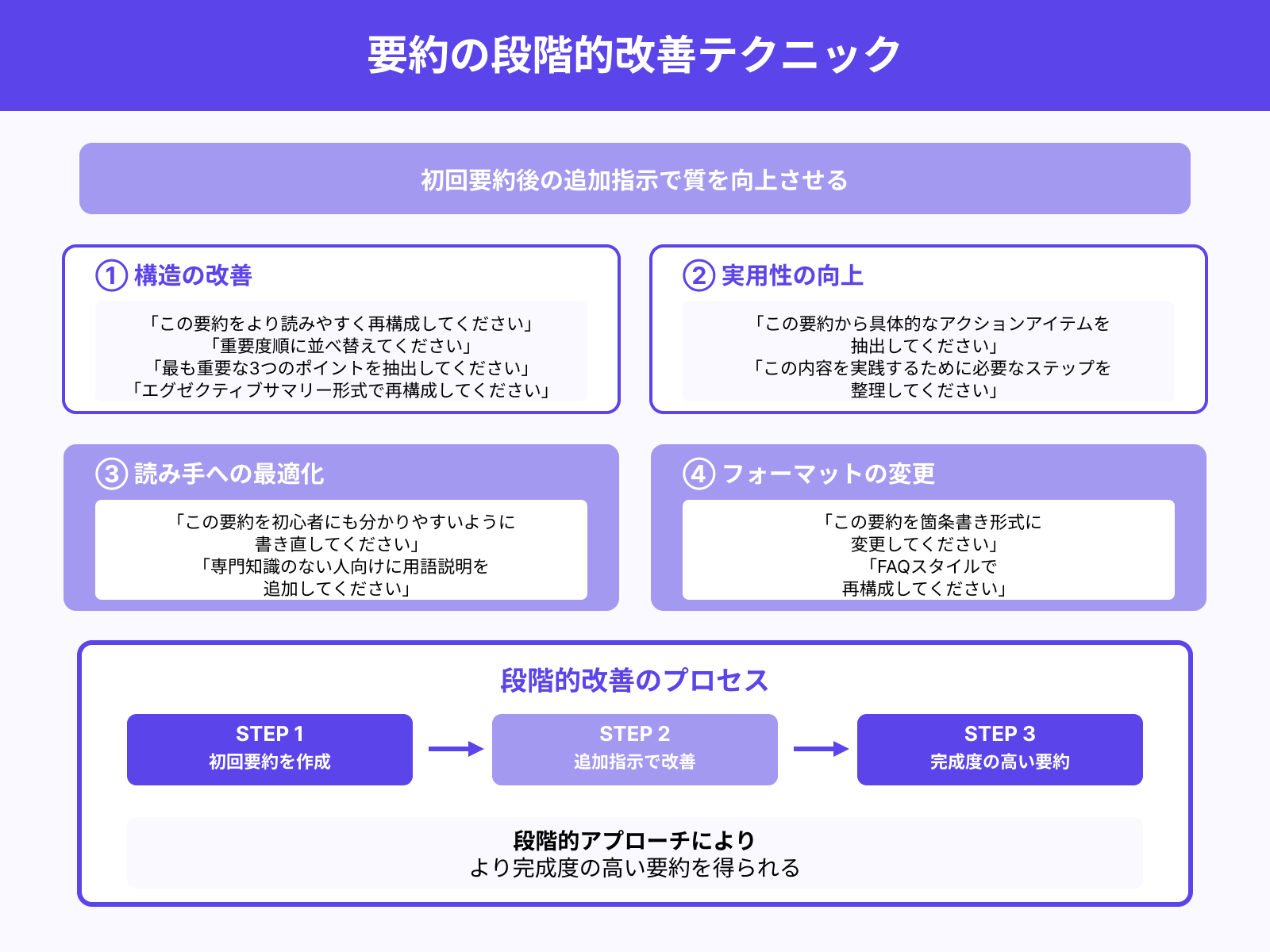

要約後に要点の再構成を依頼する

初回の要約完了後に、さらなる改善を求めることも効果的な手法です。

「この要約をより読みやすく再構成してください」や「重要度順に並べ替えてください」といった追加指示により、要約の質を向上させられます。「この要約から最も重要な3つのポイントを抽出してください」「この内容をエグゼクティブサマリー形式で再構成してください」のような指示も効果的です。

また「この要約から具体的なアクションアイテムを抽出してください」「この内容を実践するために必要なステップを整理してください」のような発展的な指示により、実用性を高められます。

読み手を意識した再構成指示として「この要約を初心者にも分かりやすいように書き直してください」「専門知識のない人向けに用語説明を追加してください」といった指示も有効です。フォーマットの変更指示として「この要約を箇条書き形式に変更してください」「FAQスタイルで再構成してください」といった要求も可能です。

段階的なアプローチにより、最終的により完成度の高い要約を得られるでしょう。

ChatGPTでの要約に関する注意点と限界

ChatGPTによる動画要約を活用する際は、いくつかの注意点と限界を理解しておく必要があります。

ここからは、要約作業において注意すべき重要なポイントを次の内容で解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

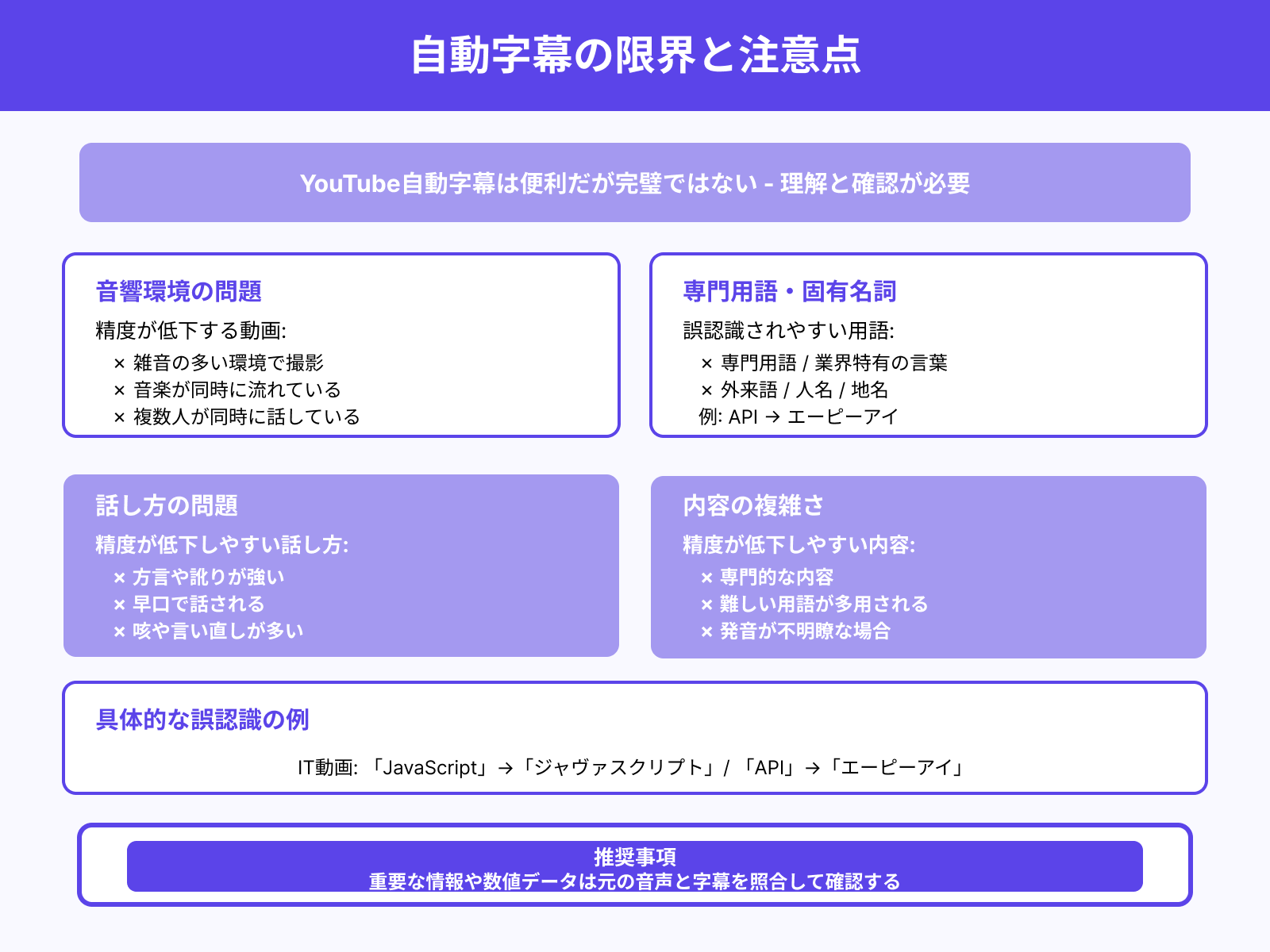

自動生成された字幕の精度に注意

YouTubeの自動字幕機能は便利ですが、完璧ではないということへの理解が必要です。

音響環境が悪い動画や、話者の発音が不明瞭な場合、字幕の精度が大幅に低下することがあります。特に雑音の多い環境で撮影された動画、音楽が同時に流れている動画、複数人が同時に話している動画では、音声認識の精度が著しく低下しがちです。

また、専門用語や業界特有の言葉、外来語、人名や地名などは誤認識されやすく、要約結果に影響を与える可能性があります。

例えば、IT関連の動画では「API」が「エーピーアイ」と表記されたり「JavaScript」が「ジャヴァスクリプト」と認識されたりすることがあります。

方言や訛りの強い話者の動画、早口で話される動画、専門的な内容で難しい用語が多用される動画についても、自動字幕の精度が低下しやすい傾向です。さらに、話者が咳をしたり、言い直しをしたりする場合、その部分が不自然な文章として字幕に反映されることもあります。

特に重要な情報や数値データについては、元の音声と字幕を照合して確認することが推奨されます。

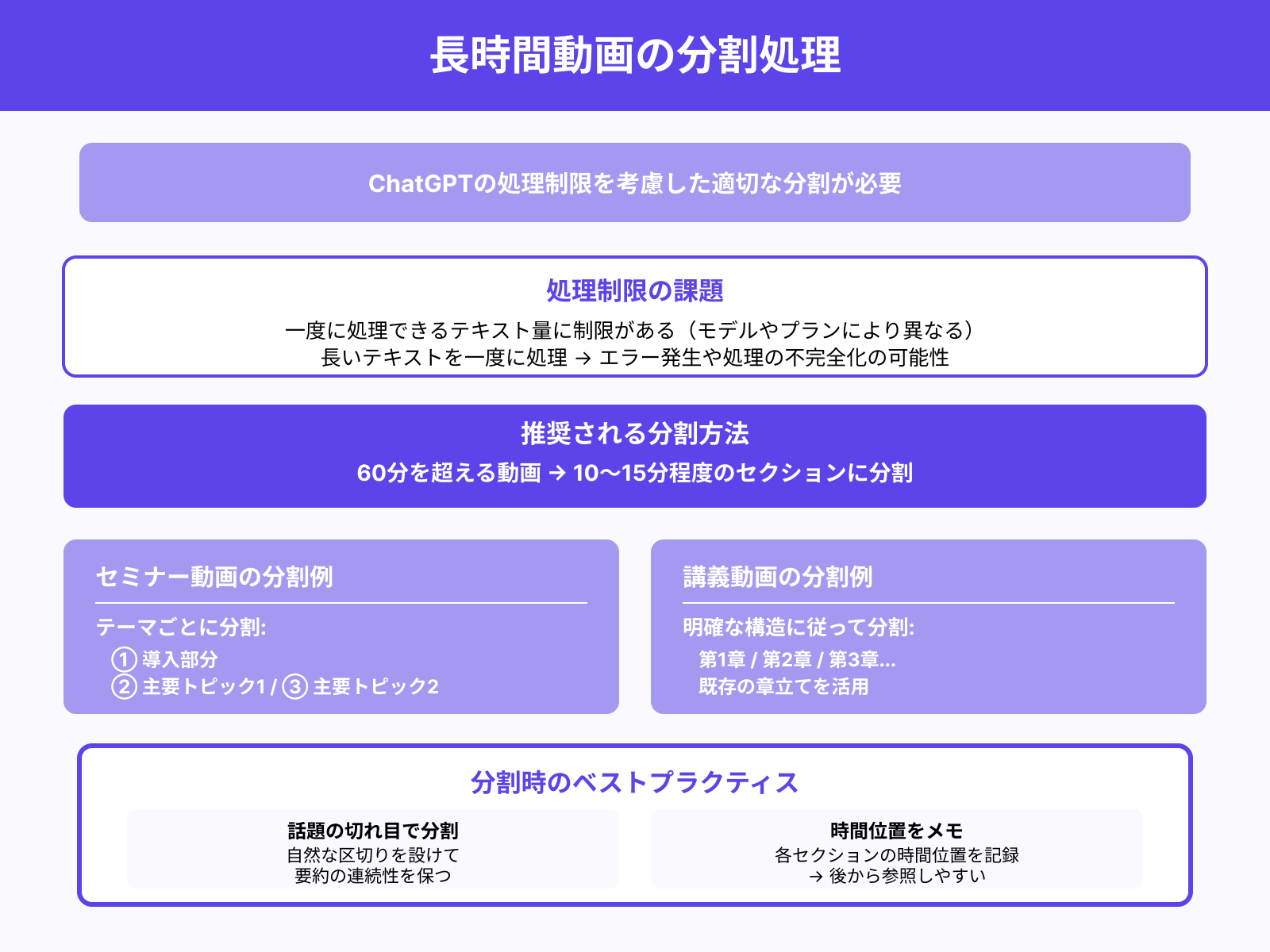

長時間動画は分割して扱う必要あり

ChatGPTには一度に処理できるテキスト量に制限があるため、長時間の動画は適切に分割する必要があります。一般的に、60分を超える動画の場合は、10~15分程度のセクションに分けて個別に要約を作成することが効果的です。

ChatGPTの入力制限は使用するモデルや契約プランによって異なりますが、非常に長いテキストを一度に処理しようとするとエラーが発生したり、処理が不完全になったりする可能性があります。分割する際は、話題の切れ目や章立てに沿って自然な区切りを設けることで、要約の連続性を保てます。

例えば、セミナー動画であれば「導入部分」「主要トピック1」「主要トピック2」「質疑応答」のようにテーマごとに分割するのが理想的です。

講義動画の場合は「第1章」「第2章」のような明確な区切りがある場合は、その構造に従って分割します。また、長時間の動画を分割する際は、各セクションの時間位置をメモしておくことで、後から特定の内容を参照する際に便利です。

最終的に各セクションの要約をまとめ直すことで、全体として一貫性のある要約を作成することが可能です。

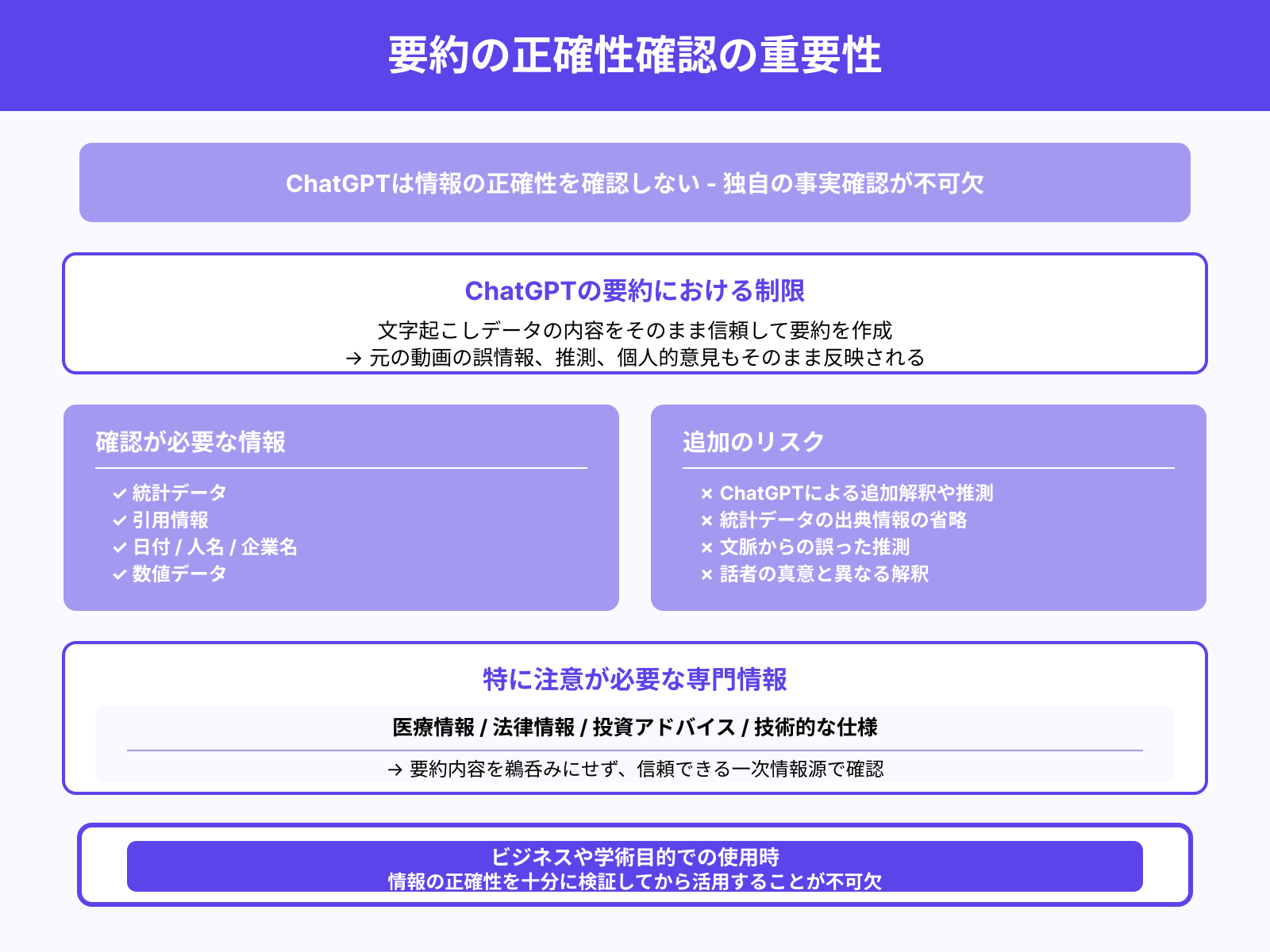

ChatGPTは事実確認をしないので要検証

ChatGPTは提供されたテキストを基に要約を行いますが、情報の正確性については確認しません。

動画で言及された統計データや引用情報、日付、人名、企業名などについては、必要に応じて独自に事実確認を行うことが重要です。

ChatGPTは文字起こしデータの内容をそのまま信頼して要約を作成するため、元の動画に含まれる誤情報や推測、個人的な意見なども要約に反映される可能性があります。また、ChatGPTが理解を助けるために追加した解釈や推測が含まれる場合もあるため、要約内容と元の動画内容との整合性を確認する必要があります。

特に医療情報、法律情報、投資アドバイス、技術的な仕様などの専門的で重要な情報については、要約内容を鵜呑みにせず、信頼できる一次情報源で確認することが不可欠です。

また、動画内で紹介された統計データの出典や調査機関、発表年月日などの詳細情報についても、要約では省略されることが多いため、必要に応じて元の動画を確認する必要があります。さらに、ChatGPTは文脈から推測して要約を作成するため、話者の真意とは異なる解釈をする可能性もあります。

特にビジネスや学術目的で要約を使用する場合は、情報の正確性を十分に検証してから活用することが不可欠でしょう。

ChatGPTで要約したYouTube活用例と応用方法

ChatGPTで作成した動画要約は、さまざまな形で二次活用できます。

ここからは、要約したコンテンツの実践的な活用方法を次の内容で紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

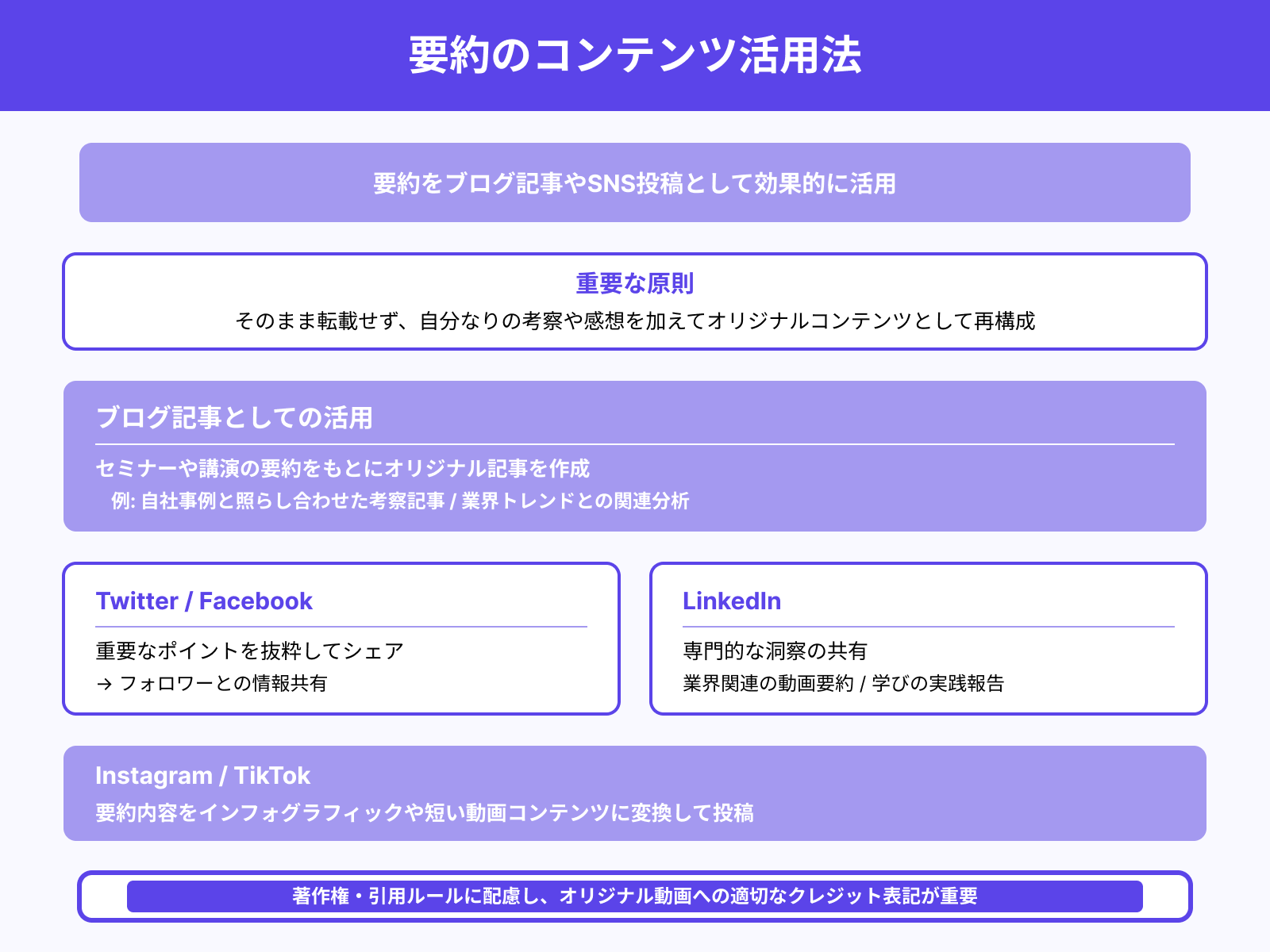

ブログ記事・SNS投稿への転用

作成した動画要約は、ブログ記事やSNS投稿のコンテンツとして活用可能です。セミナーや講演の要約をブログ記事として公開することで、参加できなかった読者に価値のある情報を提供できます。

ただし、動画の内容をそのまま転載するのではなく、自分なりの考察や感想を加えたオリジナルコンテンツとして再構成することが重要です。

例えば、マーケティングセミナーの要約をもとに、自社の事例と照らし合わせた考察記事を作成したり、業界トレンドと関連付けた分析記事を書いたりできます。

Twitter やFacebookなどのSNSでは、要約から重要なポイントを抜粋してシェアすることで、フォロワーとの情報共有が可能になります。LinkedIn のような専門的なSNSでは、業界関連の動画要約を基にした洞察の共有や、学んだ内容の実践報告などが効果的です。

InstagramやTikTokなどの視覚重視のプラットフォームでは、要約内容をインフォグラフィックや短い動画コンテンツに変換して投稿できます。

ただし、著作権や引用ルールについては適切に配慮し、オリジナル動画への適切なクレジット表記を行うことが重要です。

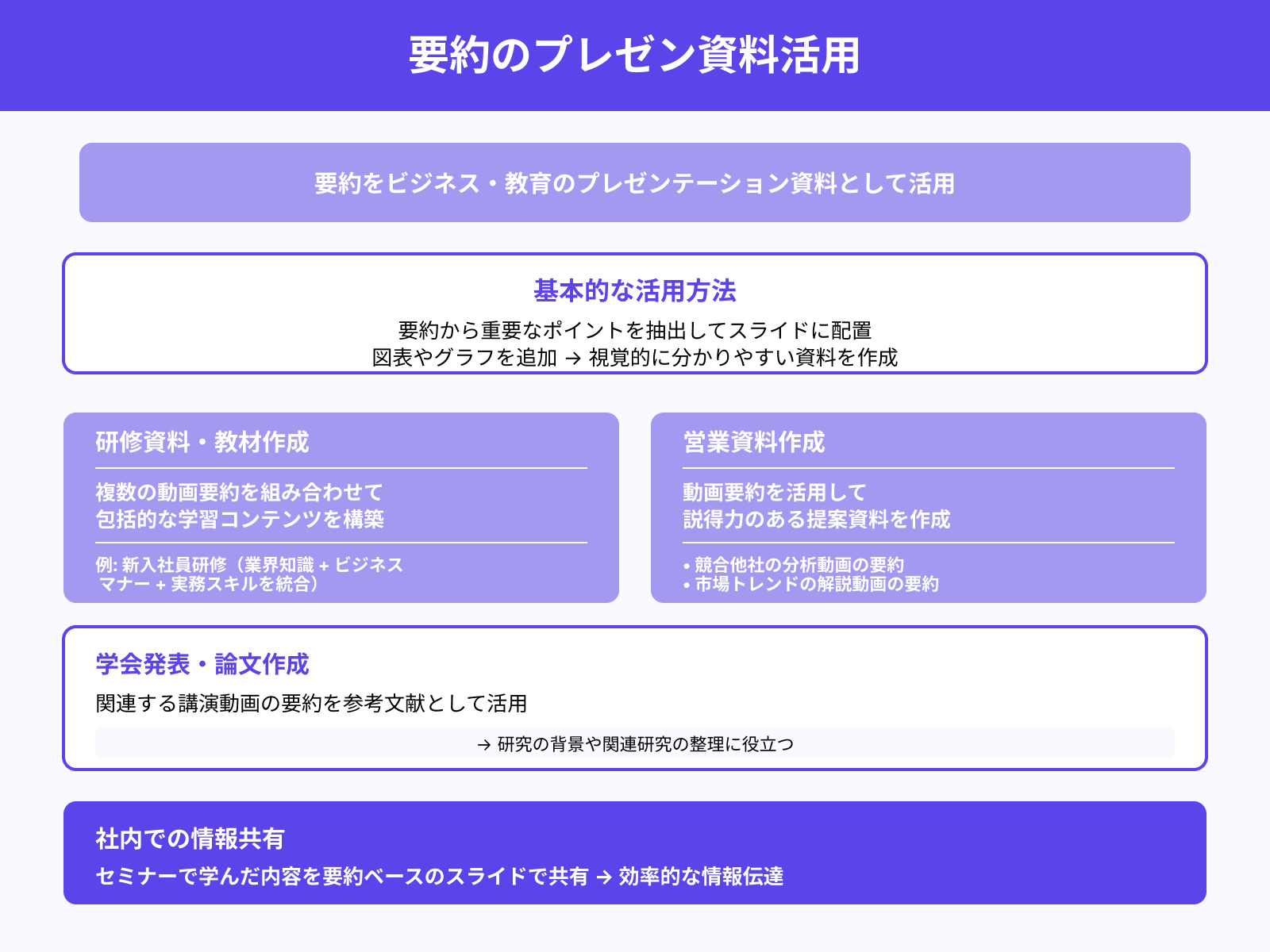

スライドや資料作成への応用

ビジネスや教育の場面では、要約内容をプレゼンテーション資料に活用することが可能です。

セミナーで学んだ内容を社内で共有する際、要約を基にしたスライドを作成することで効率的な情報伝達が可能になります。

要約から抽出した重要なポイントをスライドの各ページに配置し、必要に応じて図表やグラフを追加することで、視覚的に分かりやすい資料を作成可能です。研修資料や教材作成においても、複数の動画要約を組み合わせることで包括的な学習コンテンツを構築できます。

例えば、新入社員研修では、業界の基礎知識、ビジネスマナー、実務スキルなど、異なるテーマの動画要約を統合した研修資料を作成できます。

営業資料では、競合他社の分析動画や市場トレンドの解説動画の要約を活用して、説得力のある提案資料を作成することも可能です。学会発表や論文作成においても、関連する講演動画の要約を参考文献として活用し、研究の背景や関連研究の整理に役立てられます。

要約の構造化された内容は、視覚的に分かりやすい資料作成に適しており、受け手の理解促進に貢献するでしょう。

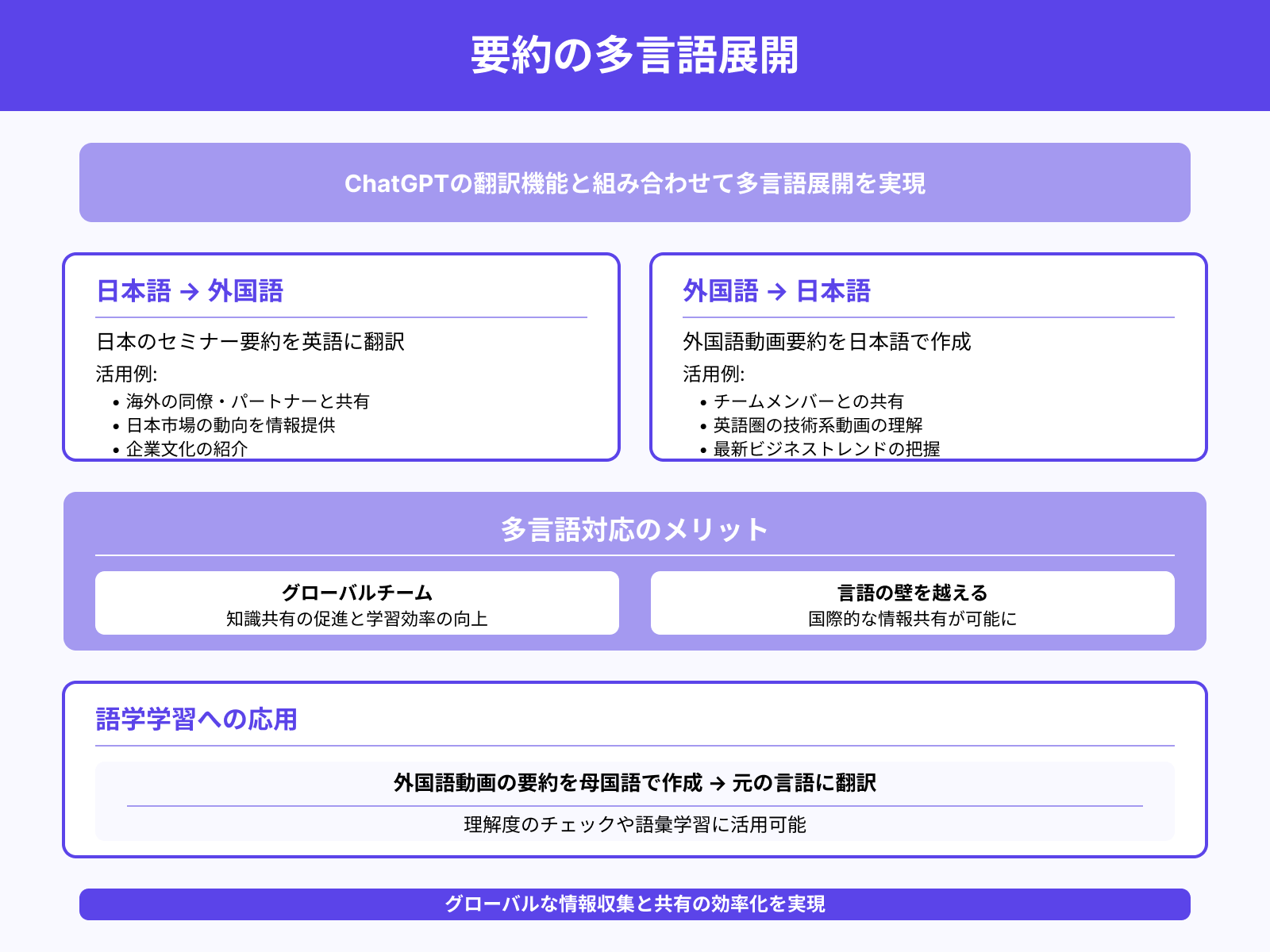

要約×翻訳で多言語活用も可能に

ChatGPTの翻訳機能と組み合わせることで、要約の多言語展開が可能になります。

日本語で作成した要約を英語や他の言語に翻訳することで、国際的な情報共有や学習リソースとして活用できます。

例えば、日本のビジネスセミナーの要約を英語に翻訳して、海外の同僚やパートナーと共有することで、日本市場の動向や企業文化について情報提供可能です。逆に、外国語動画の要約を日本語で作成し、チームメンバーとの共有に活用することも効果的です。

特に英語圏の技術系動画や最新のビジネストレンドを扱った動画は、日本語に翻訳された要約により、言語の壁を越えた情報共有が可能になります。

多言語対応により、グローバルチームでの知識共有が促進され、組織全体の学習効率が向上します。また、語学学習の観点では、外国語動画の要約を母国語で作成した後、再度元の言語に翻訳し直すことで、理解度のチェックや語彙学習に活用することも可能です。

この多言語対応により、グローバルな情報収集と共有の効率化を実現できるでしょう。

まとめ

ChatGPTを使ったYouTube動画の要約は、動画の文字起こしデータを活用することで実現可能です。適切なプロンプト設計と段階的なアプローチにより、効率的で高品質な要約を作成できます。

ビジネスシーンでの情報整理から学習支援まで、幅広い場面で活用できる便利な手法ですが、自動字幕の精度や情報の正確性については注意深く確認することが重要です。

要約したコンテンツは、ブログ記事や資料作成などさまざまな形で二次活用ができ、情報収集と共有の効率化に大きく貢献するでしょう。