ChatGPT for Googleの始め方とおすすめ設定7選

ChatGPT for Googleとは?

本当に安全に使えるの?

導入はむずかしいの?

こうした疑問があるのではないでしょうか?

ChatGPT for Googleは、検索結果とChatGPTの回答を同時表示して、画面切り替えなしでポイントをすぐ把握できるツールです。

この記事では、ChatGPT for Googleに関して以下の内容を解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

ChatGPT for Googleとは?

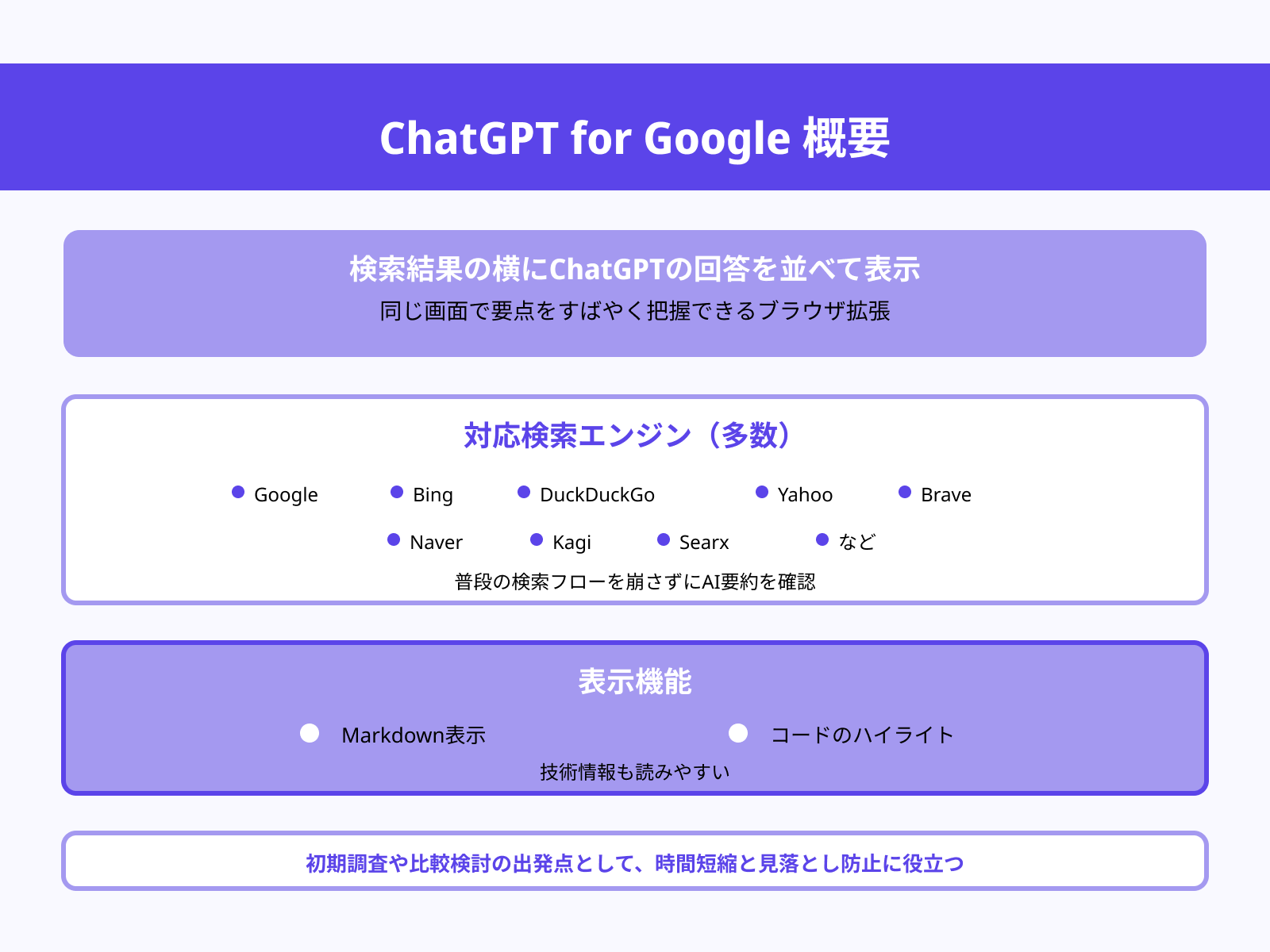

ChatGPT for Googleは、検索結果の横にChatGPTの回答を並べて表示し、同じ画面で要点をすばやく把握できるブラウザ拡張です。

対応エンジンはGoogleのほかBing・DuckDuckGo・Yahoo・Brave・Naver・Kagi・Searxなど多数で、普段の検索フローを崩さずにAI要約を確認できます。また、Markdown表示やコードのハイライトに対応し、技術情報も読みやすいです。

そのため、初期調査のたたき台作成や比較検討の出発点として、時間短縮と見落とし防止に役立ちます。

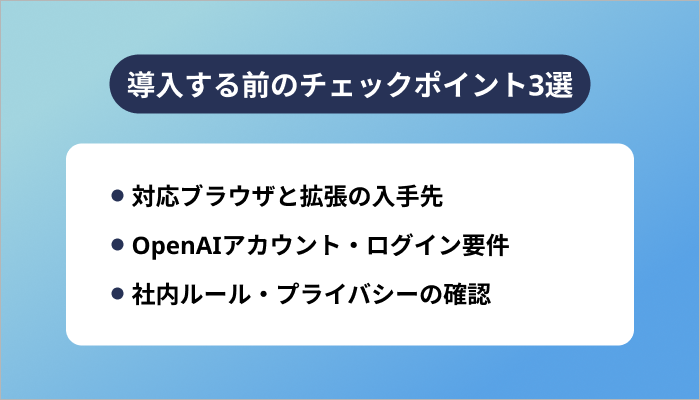

ChatGPT for Googleを導入する前のチェックポイント3選

ChatGPT for Googleを導入する前のチェックポイントは主に次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

対応ブラウザと拡張の入手先

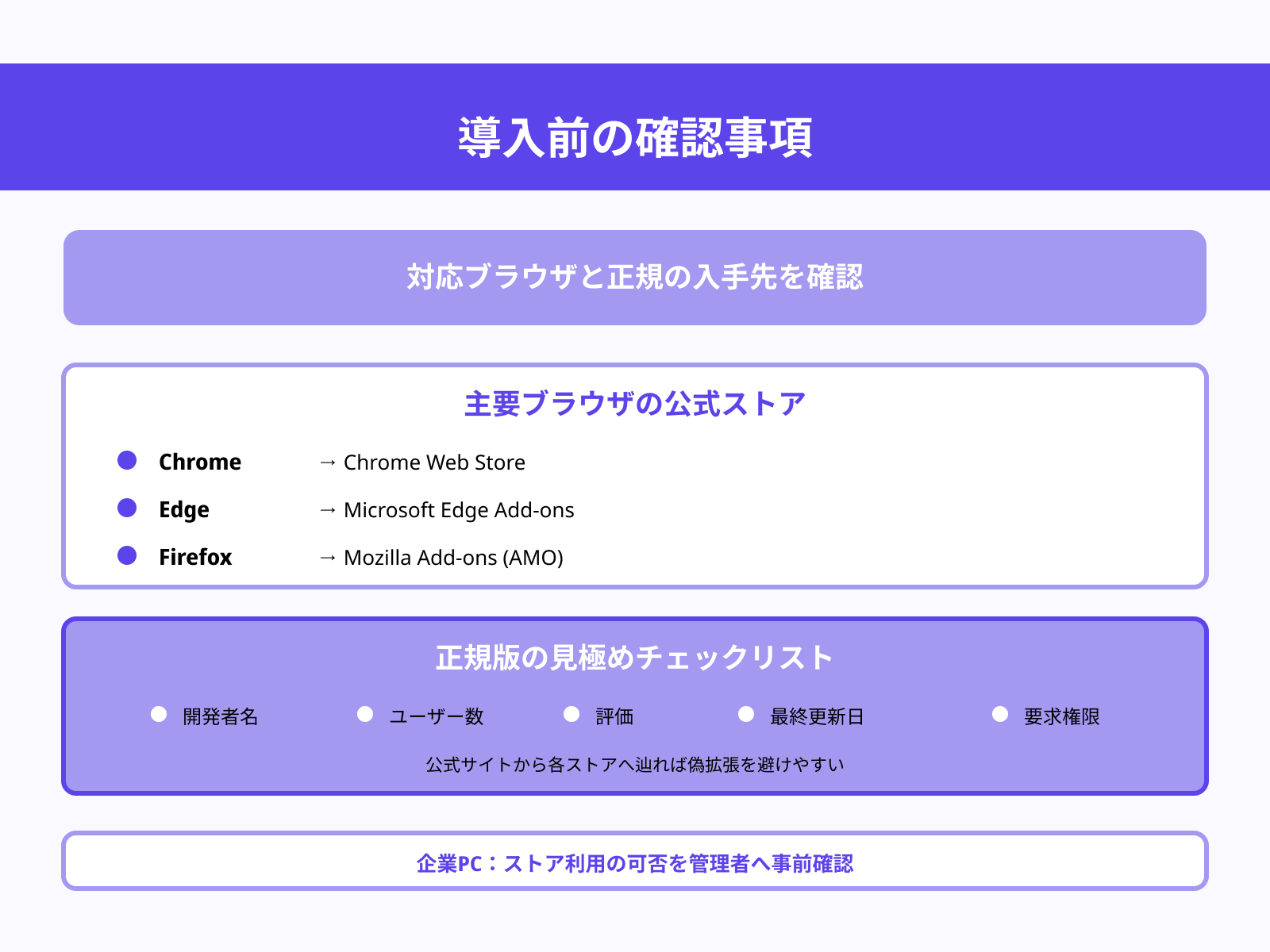

導入前に、対応ブラウザと正規の入手先を確認しましょう。

ChatGPT for Googleは主要ブラウザの公式ストアで提供され、以下のように取得が可能です。

また、正規版か見極めるために、ストアの開発者名・ユーザー数・評価・最終更新日、そして要求権限を確認してください。公式サイトにも各ストアへの案内があるため、そこから辿れば偽拡張を避けやすいです。

企業PCではストア利用の可否を管理者へ事前確認しておくと安全です。

OpenAIアカウント・ログイン要件

拡張でChatGPTの回答を表示するには、OpenAIのChatGPTアカウントでサインインするか、設定で自分のOpenAI APIキーを登録する方式に対応しています。

Chrome Web Storeの説明でも、無料版は「ChatGPTアカウントまたはAPIキーで利用」、一方プレミアム版は「APIキーやOpenAIアカウント不要」と明記されています。

そのため、事前にchatgpt.comへ正常にログインできるかを確認し、APIキーを使う場合はOpenAIの料金・規約を把握してから設定すると安心です。

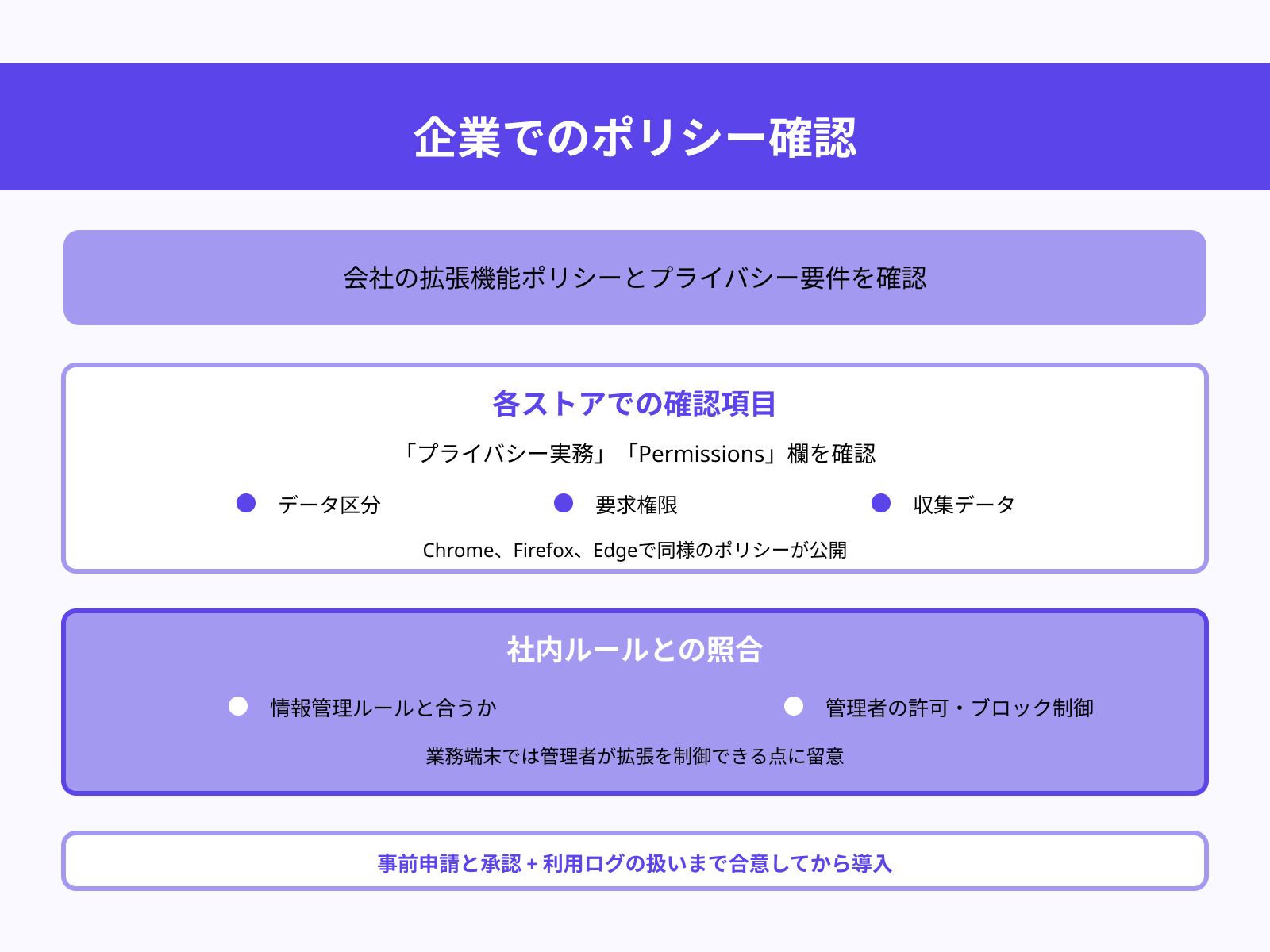

社内ルール・プライバシーの確認

導入前に、会社の拡張機能ポリシーとプライバシー要件を確認しましょう。

Chrome Web Storeや各ストアの「プライバシー実務、Permissions」欄には、拡張がアクセス・収集する可能性のあるデータ区分や要求権限の説明が示されます。

まずここを読み、社内の情報管理ルールと合うか判断してください。また、FirefoxやEdgeでも同様のポリシーが公開されています。

そのため、業務端末では管理者が拡張の許可・ブロックを制御できる点にも留意し、事前申請と承認、利用ログの扱いまで合意してから導入すると安全です。

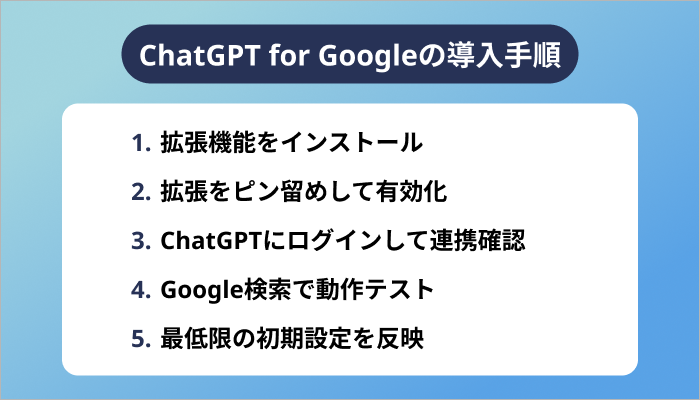

ChatGPT for Googleの導入手順

ChatGPT for Googleの導入手順は以下の通りです。

- ステップ1:拡張機能をインストール

- ステップ2:拡張をピン留めして有効化

- ステップ3:ChatGPTにログインして連携確認

- ステップ4:Google検索で動作テスト

- ステップ5:最低限の初期設定を反映

1つずつ詳しく見ていきましょう。

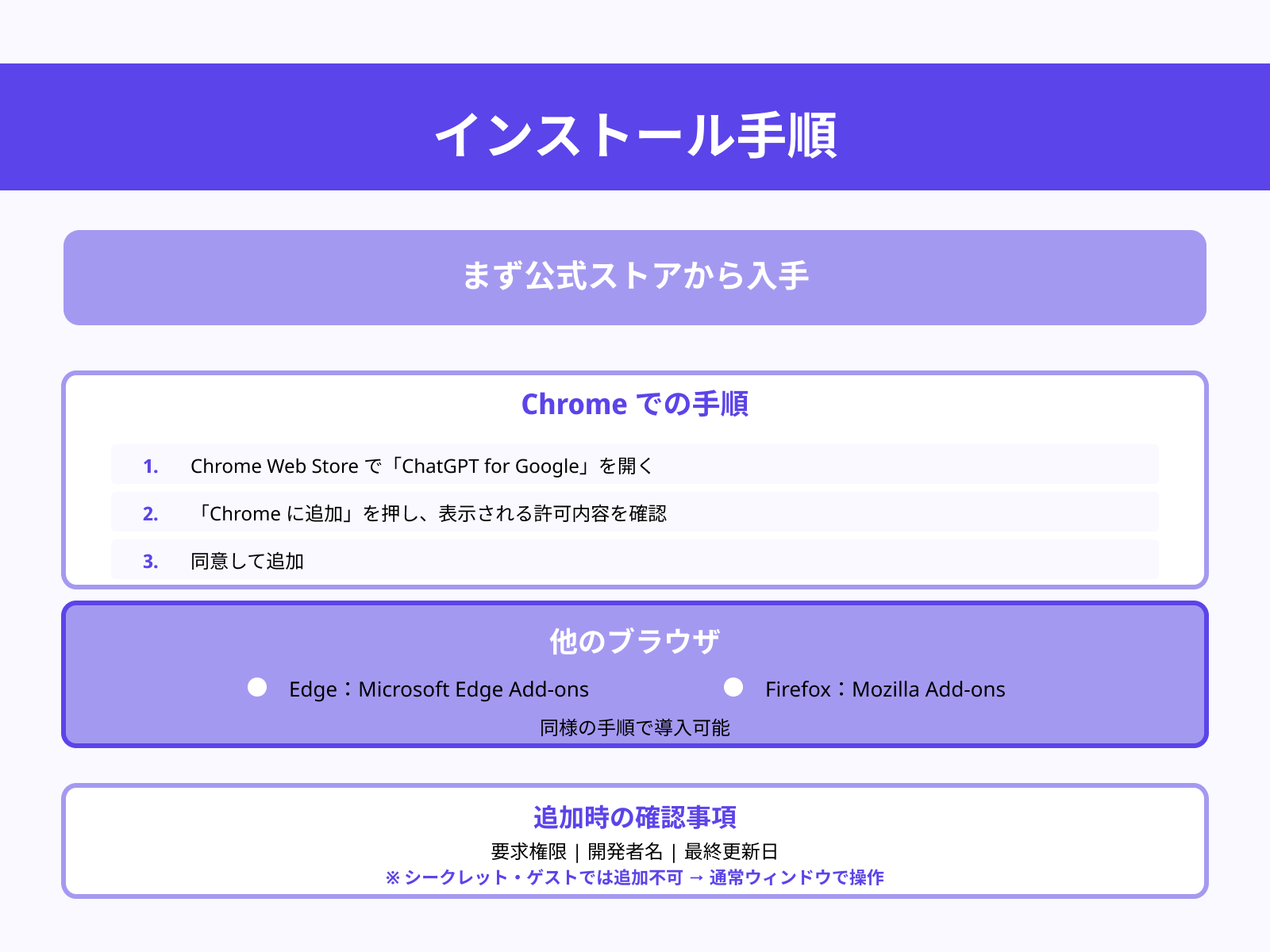

ステップ1:拡張機能をインストール

まず公式ストアから入手します。

ChromeならChrome Web Storeで「ChatGPT for Google」のページを開き、「Chrome に追加」を押して表示される許可内容を確認し、同意して追加します。EdgeはMicrosoft Edge Add-ons、FirefoxはMozilla Add-onsにも公開があり、同様の手順で導入が可能です。

また、追加時は要求権限や開発者名・最終更新日も確認してください。なお、シークレットやゲストでは追加できないため、通常ウィンドウで操作しましょう。

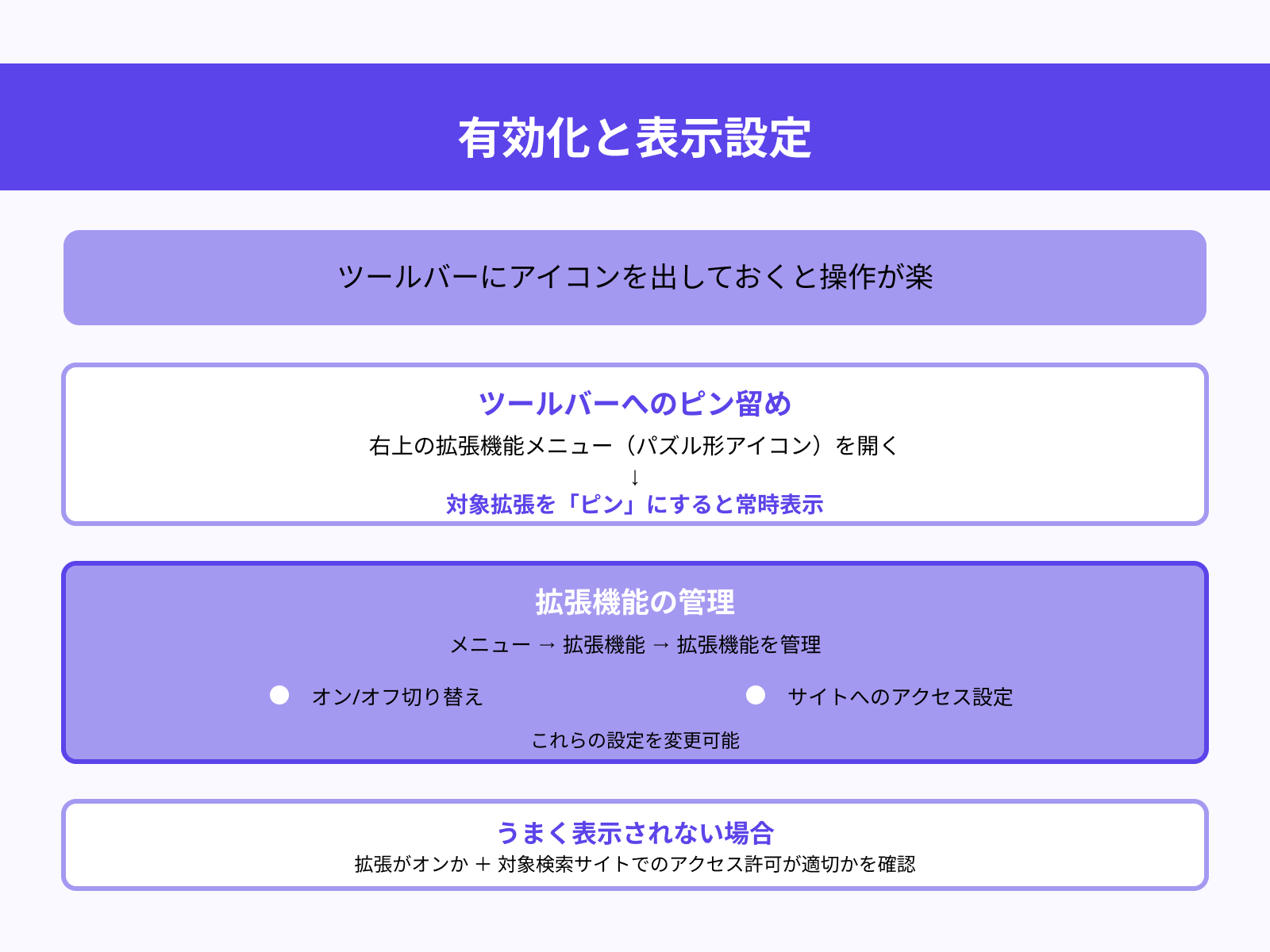

ステップ2:拡張をピン留めして有効化

次に、ツールバーにアイコンを出しておくと操作が楽です。

Chromeでは右上の拡張機能メニュー(パズル形アイコン)を開き、対象拡張を「ピン」にすると常時表示できます。また、「メニュー→拡張機能→拡張機能を管理」でオン、オフの切り替えや「サイトへのアクセス」設定を変更できます。

うまく表示されない場合は、ここで拡張がオンになっているか、対象の検索サイトでのアクセス許可が適切かを確認してください。

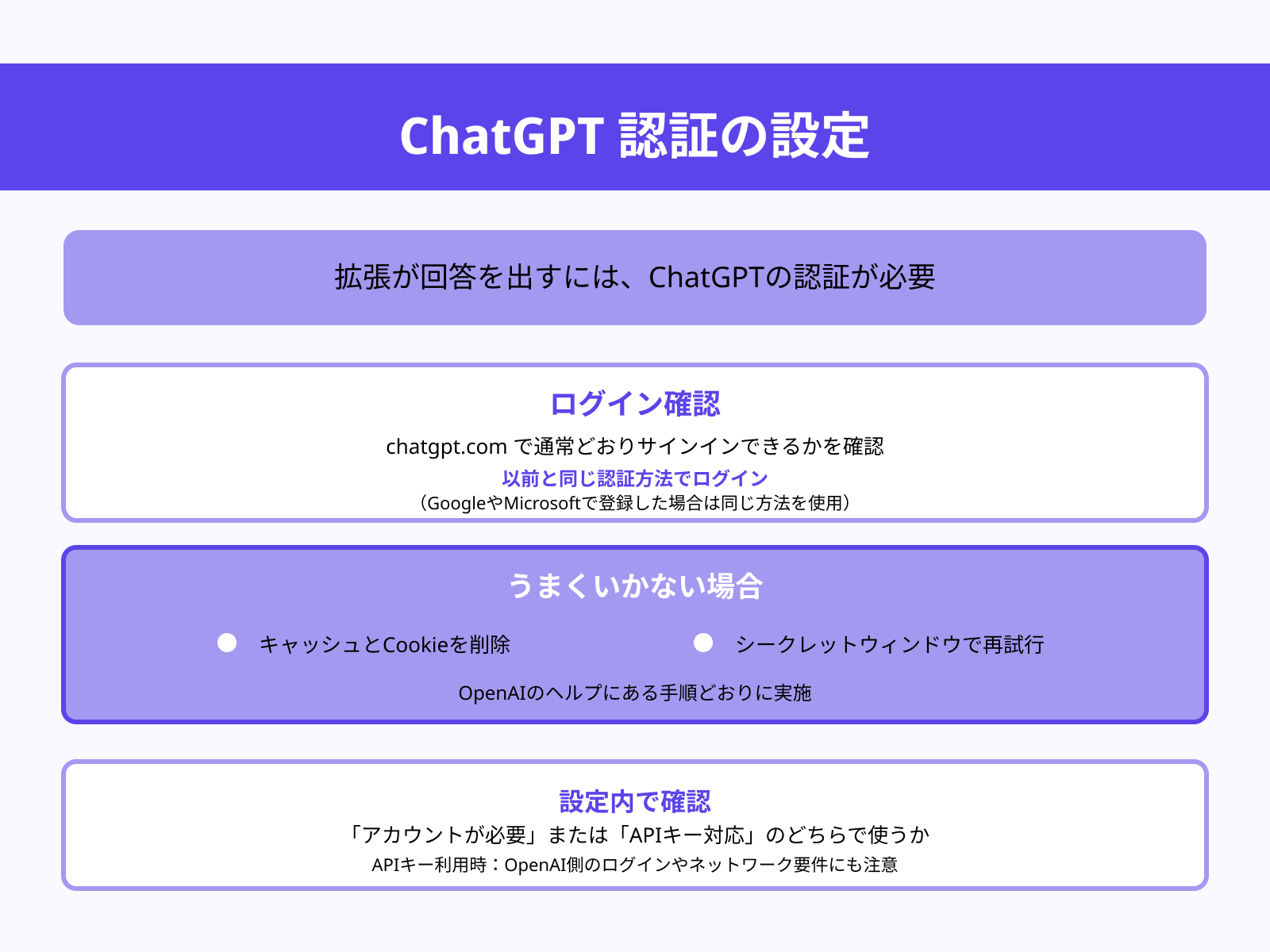

ステップ3:ChatGPTにログインして連携確認

拡張が回答を出すには、ChatGPTの認証が必要なモードがあります。

まずchatgpt.comで通常どおりサインインできるかを確認し、以前と同じ認証方法(GoogleやMicrosoftで登録した場合は同じ方法)でログインしてください。

うまくいかない場合は、OpenAIのヘルプにある手順どおり、ブラウザのキャッシュとCookieを削除し、シークレットウィンドウで再試行します。また、拡張の説明どおり「アカウントが必要」または「APIキー対応」のどちらで使うかを設定内で確認し、APIキー利用時はOpenAI側のログインやネットワーク要件にも注意すると安定します。

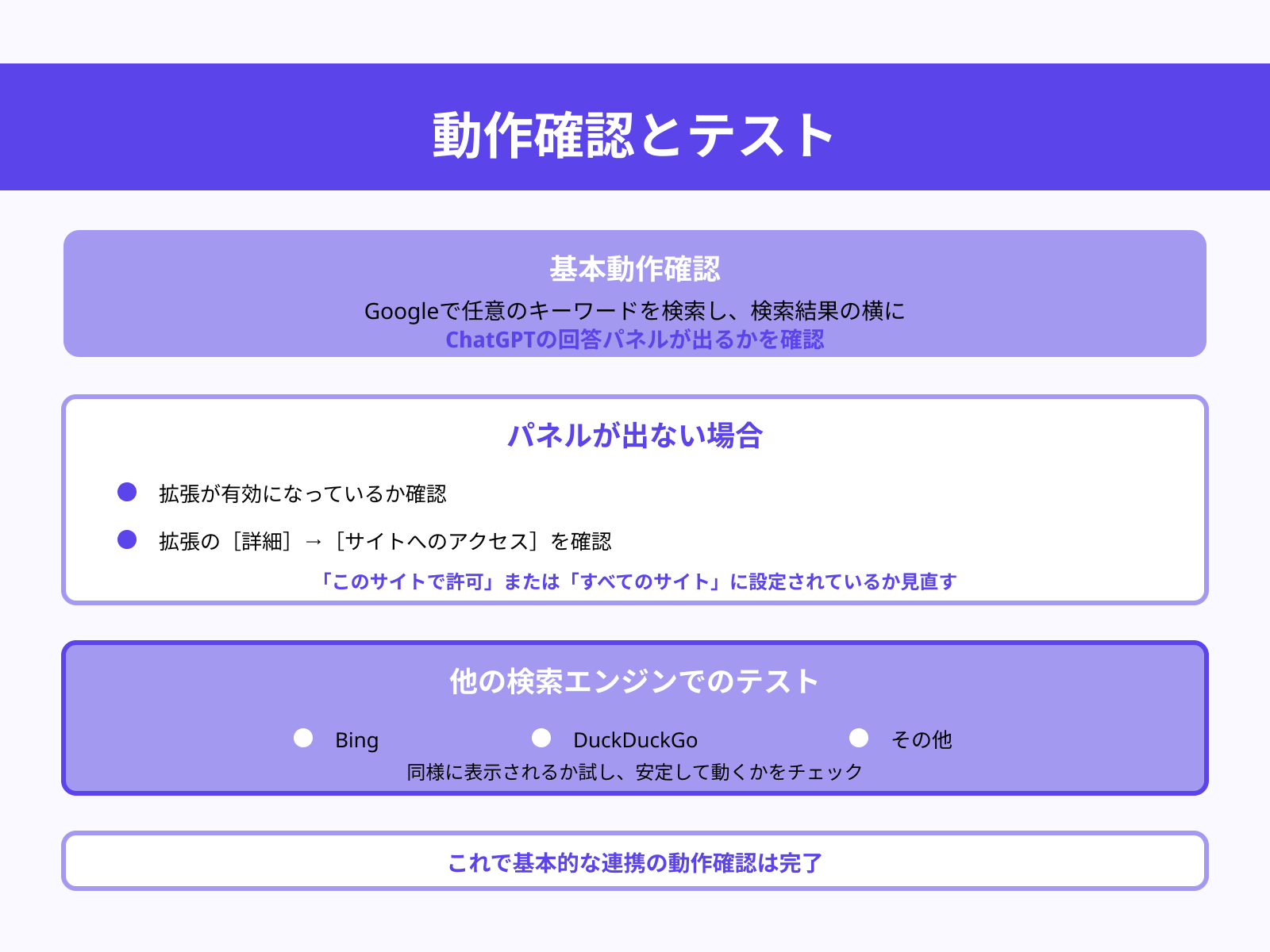

ステップ4:Google検索で動作テスト

準備ができたらGoogleで任意のキーワードを検索し、通常の検索結果の横にChatGPTの回答パネルが出るかを確認します。

出ない場合は、拡張が有効になっているかに加え、拡張の[詳細]→[サイトへのアクセス]で「このサイトで許可」または「すべてのサイト」に設定されているかを見直してください。

挙動が確認できたら、BingやDuckDuckGoなど他の対応検索エンジンでも同様に表示されるか試し、安定して動くかをチェックします。これで基本的な連携の動作確認は完了です。

ステップ5:最低限の初期設定を反映

最後に、拡張のオプションを開き、最低限の設定を整えましょう。

まず「提供元」でChatGPTのアカウント連携かOpenAI APIキー利用かを選び、表示のトリガーは「常に表示、クリック時のみ」などのカスタムトリガーから用途に合わせて切り替えます。

あわせてMarkdown表示やコードハイライト、ダークモードの有無を設定すると、技術情報の可読性が上がります。さらに、必要な検索サイトで拡張が動くよう「サイトへのアクセス」権限も見直しておくと安心です。

これで日常の検索に合わせた基本設定は完了です。

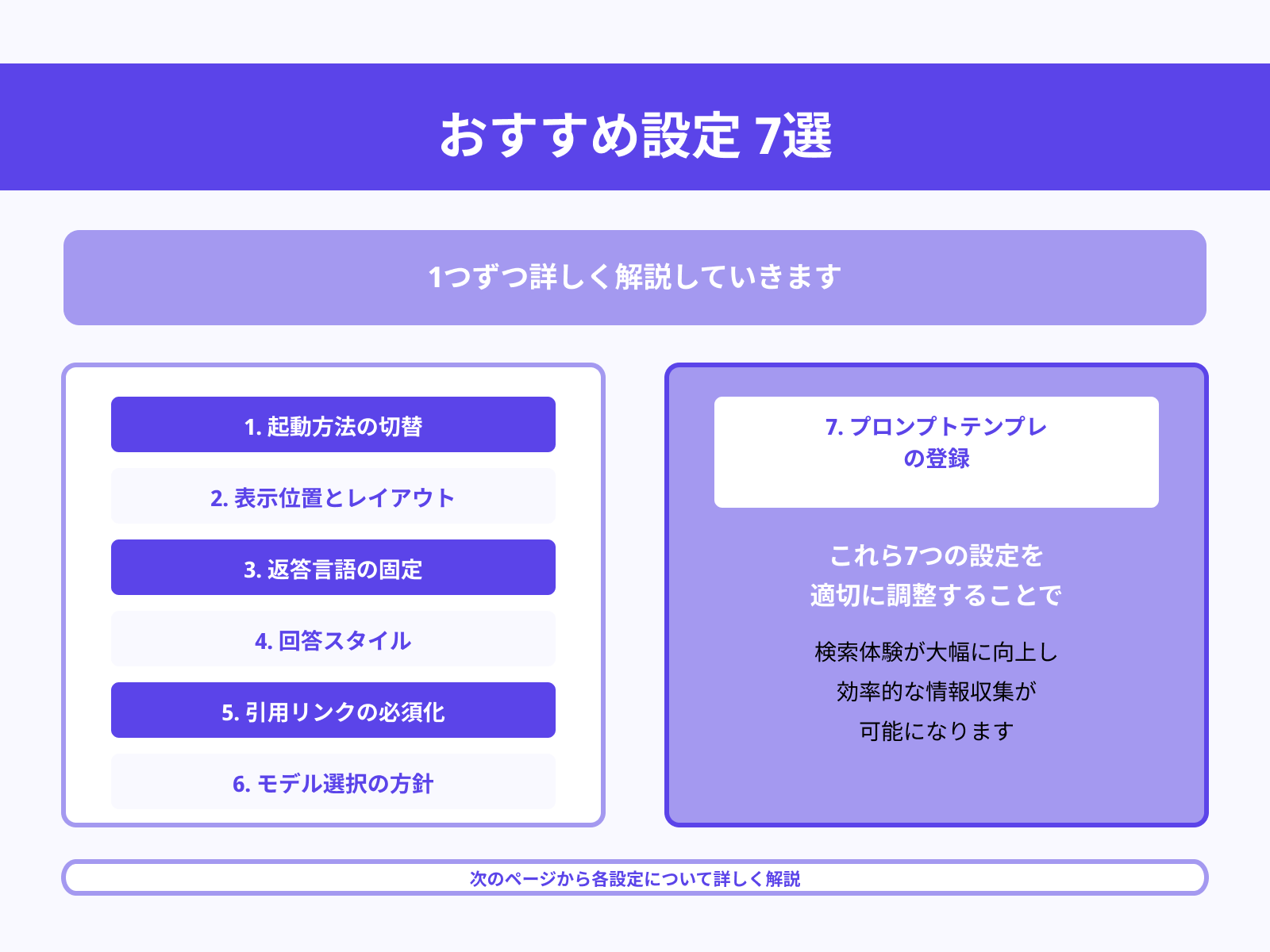

ChatGPT for Googleのおすすめ設定7選

ChatGPT for Googleのおすすめ設定は以下の7つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

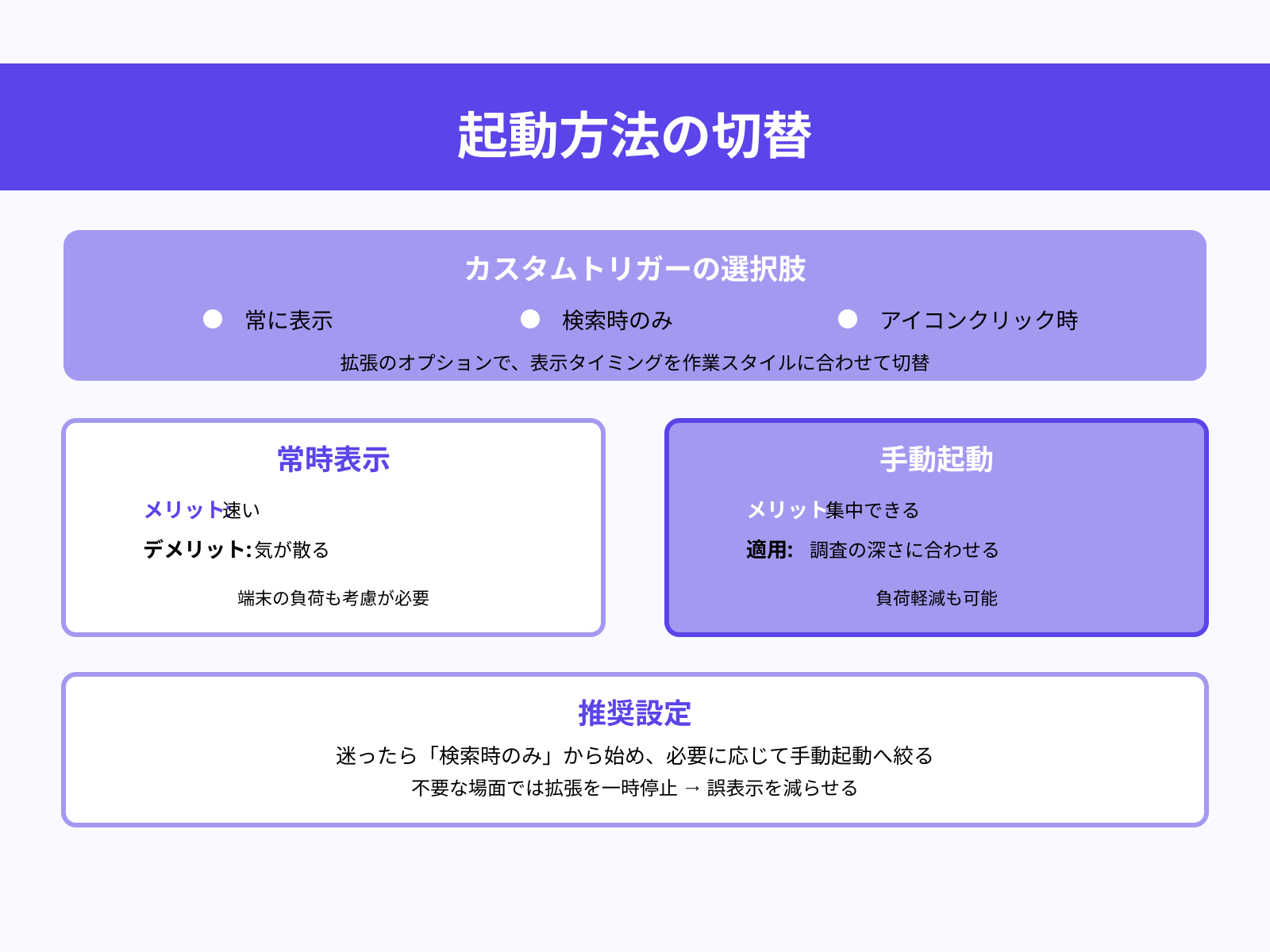

1. 起動方法の切替

起動方法は「常に表示」「検索時のみ」「アイコンクリック時」などから選べるカスタムトリガーに対応しています。

まず拡張のオプションを開き、表示のタイミングを自分の作業スタイルに合わせて切り替えましょう。

いつも横に出すと速い一方、常時表示は気が散ることもあります。そのため、調査の深さや端末の負荷に合わせて手動起動にするのも有効です。

迷ったら「検索時のみ」から始め、必要に応じて手動起動へ絞るとバランスが取りやすいです。また、不要な場面では拡張を一時停止しておく運用にすると誤表示も減らせます。

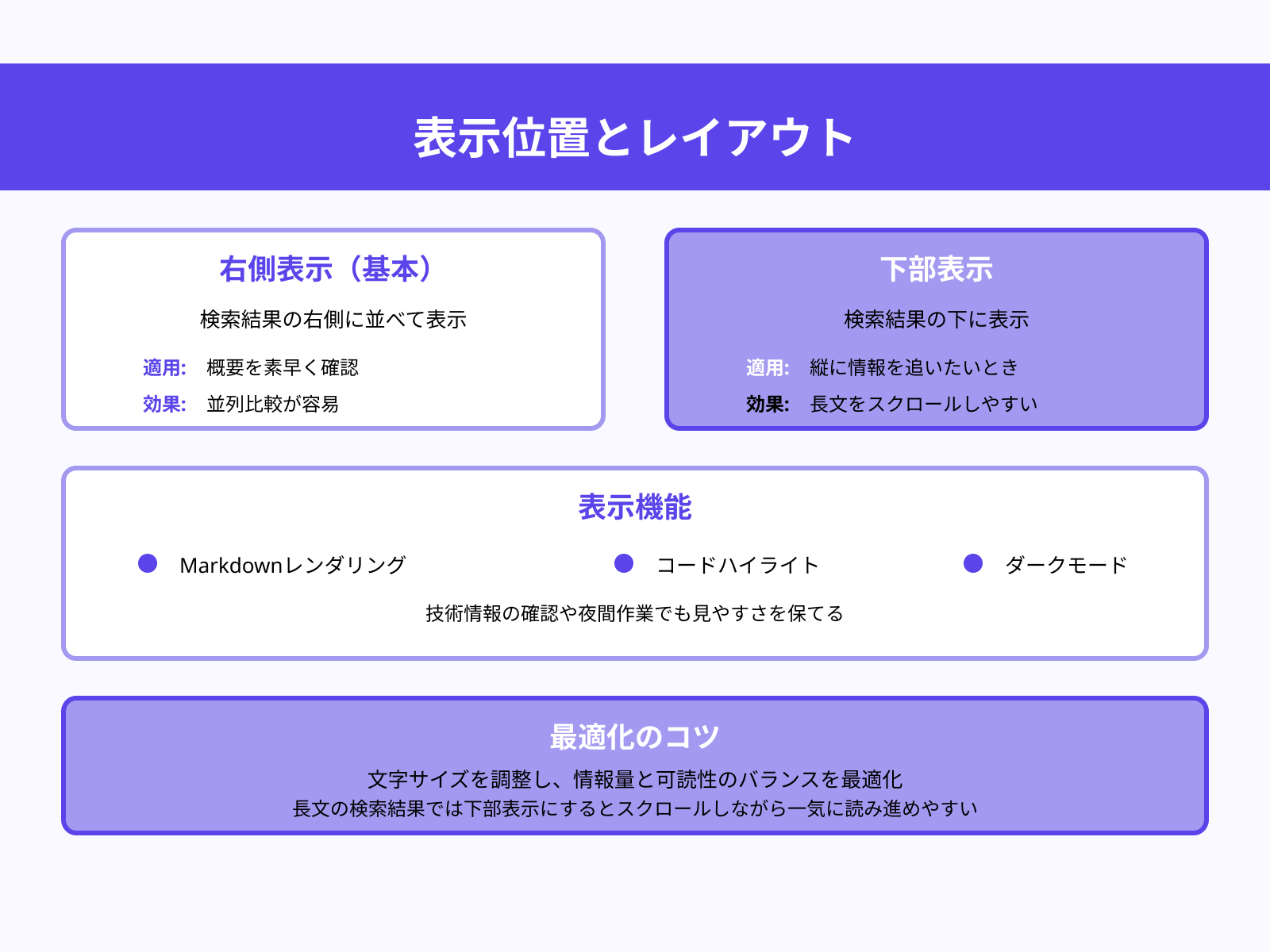

2. 表示位置とレイアウト

表示位置は、検索結果の右側に並べて表示する形式が基本ですが、環境によっては結果の下部に出す設定も選べます。

まず右側表示で概要を素早く確認し、縦に情報を追いたいときは下部表示へ切り替えると読みやすくなるでしょう。また、Markdownレンダリングやコードハイライト、ダークモードに対応しているため、技術情報の確認や夜間作業でも見やすさを保てます。

必要に応じて文字サイズも調整し、画面の情報量と可読性のバランスを最適化してください。さらに、長文の検索結果では下部表示にするとスクロールしながら一気に読み進めやすくなります。

3. 返答言語の固定

拡張は「言語切替」に対応しており、出力言語を日本語などに固定できます。

まず拡張のオプションで優先言語を選びます。また、ChatGPT本体の言語設定を日本語にしておくと、返答の一貫性が高まるでしょう。

ブラウザや検索クエリの言語が混在すると英語で返ることがあるため、うまくいかない場合は拡張側の言語設定とChatGPT側の言語設定の両方を確認してください。さらに、ブラウザの表示言語や地域設定を日本に合わせると、検索面の表記揺れも減らせます。

これにより、社内共有や資料化の際に翻訳の手間が減り、作業がスムーズになります。

4. 回答スタイル

まず読みやすさを優先します。

拡張はMarkdown表示・コードハイライト・文字サイズ変更・ダークモードに対応しているため、技術情報でも整った見た目で確認できます。

また、ChatGPT側の「カスタム指示」を使い、「結論から」「短く要約」などの希望を書くと、毎回の返答スタイルを安定させやすいです。そのため、表示設定は拡張で、文体ルールはChatGPT側で決める運用が効きます。

さらに、長文を扱う場合は段落ごとに区切らせるなど具体的に伝えると、より実用的でわかりやすい結果を得られます。

5. 引用リンクの必須化

出典確認を早くするため、回答にリンクを含める運用を徹底しましょう。

拡張はMarkdown表示に対応しているので、URLはそのまま見やすく表示されます。また、ChatGPT側の検索機能を使う場面では、回答に関連リンクが併記されます。

とはいえ常に自動で出典が付くとは限りません。

そのため、カスタム指示やプロンプトに「根拠URLを必ず列挙」と明記して、再現性を高めるのがおすすめです。加えて、リンクが無い回答は鵜呑みにせず、一次情報を開いて内容が一致するかを確かめ、引用元のドメインや公開日も確認すると安心です。

6. モデル選択の方針

作業内容に合わせてモデルを切り替えましょう。

拡張はGPT-3.5やGPT-4、Bard(Gemini系)やClaudeに対応し、同一画面で比較表示ができます。スピード重視の下調べはGPT-3.5、正確さや日本語の言い回しまで整えたい最終案はGPT-4という分担が分かりやすいです。

また、比較表示で差を見てから確定する流れにすると、修正回数を減らせます。さらに、各モデルはプランや混雑状況で上限や速度が変わるため、必要に応じて切替えつつ公式の案内を確認して運用すると安定するでしょう。

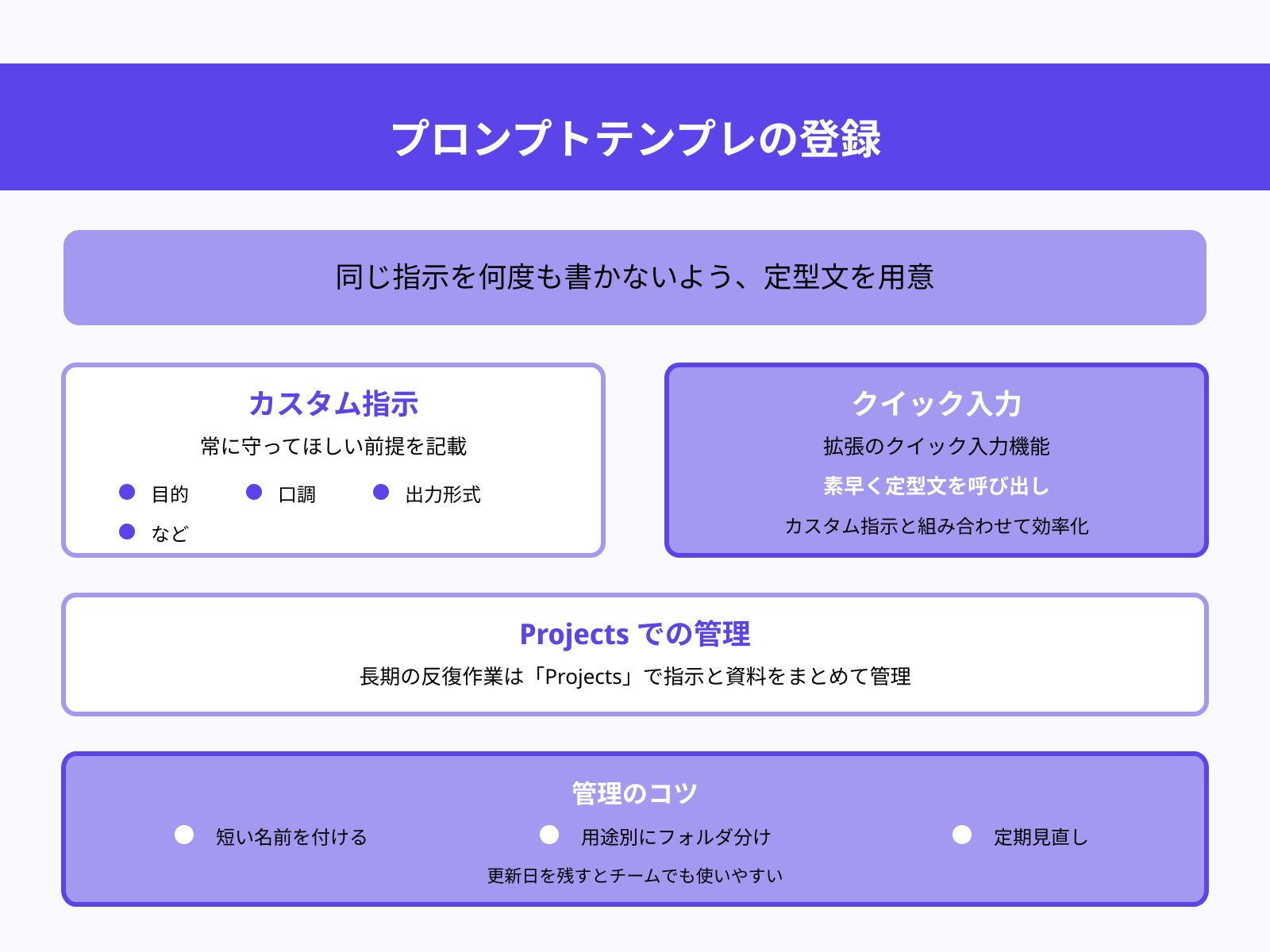

7. プロンプトテンプレの登録

同じ指示を何度も書かないよう、定型文を用意しましょう。

まずChatGPTの「カスタム指示」に、常に守ってほしい前提(目的、口調、出力形式など)を書きます。さらに、拡張のクイック入力と組み合わせれば、素早く定型文を呼び出して投げられます。

また、長期の反復作業はChatGPTの「Projects」で指示と資料をまとめておくと管理しやすいです。加えて、テンプレには短い名前を付け、用途別にフォルダ分けし、定期的に見直して更新日を残すとチームでも使いやすくなります。

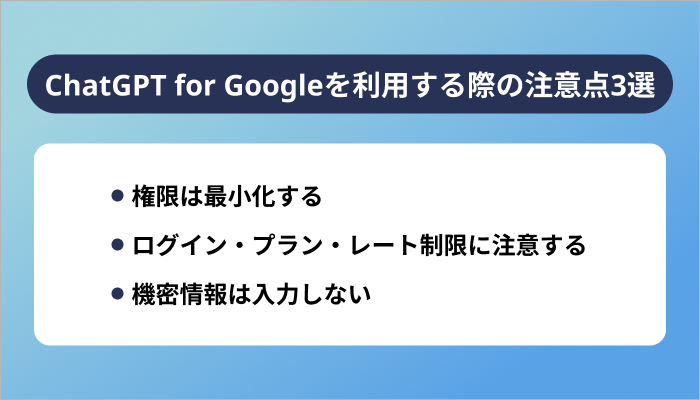

ChatGPT for Googleを利用する際の注意点3選

ChatGPT for Googleを利用する際の注意点3選

1つずつ詳しく見ていきましょう。

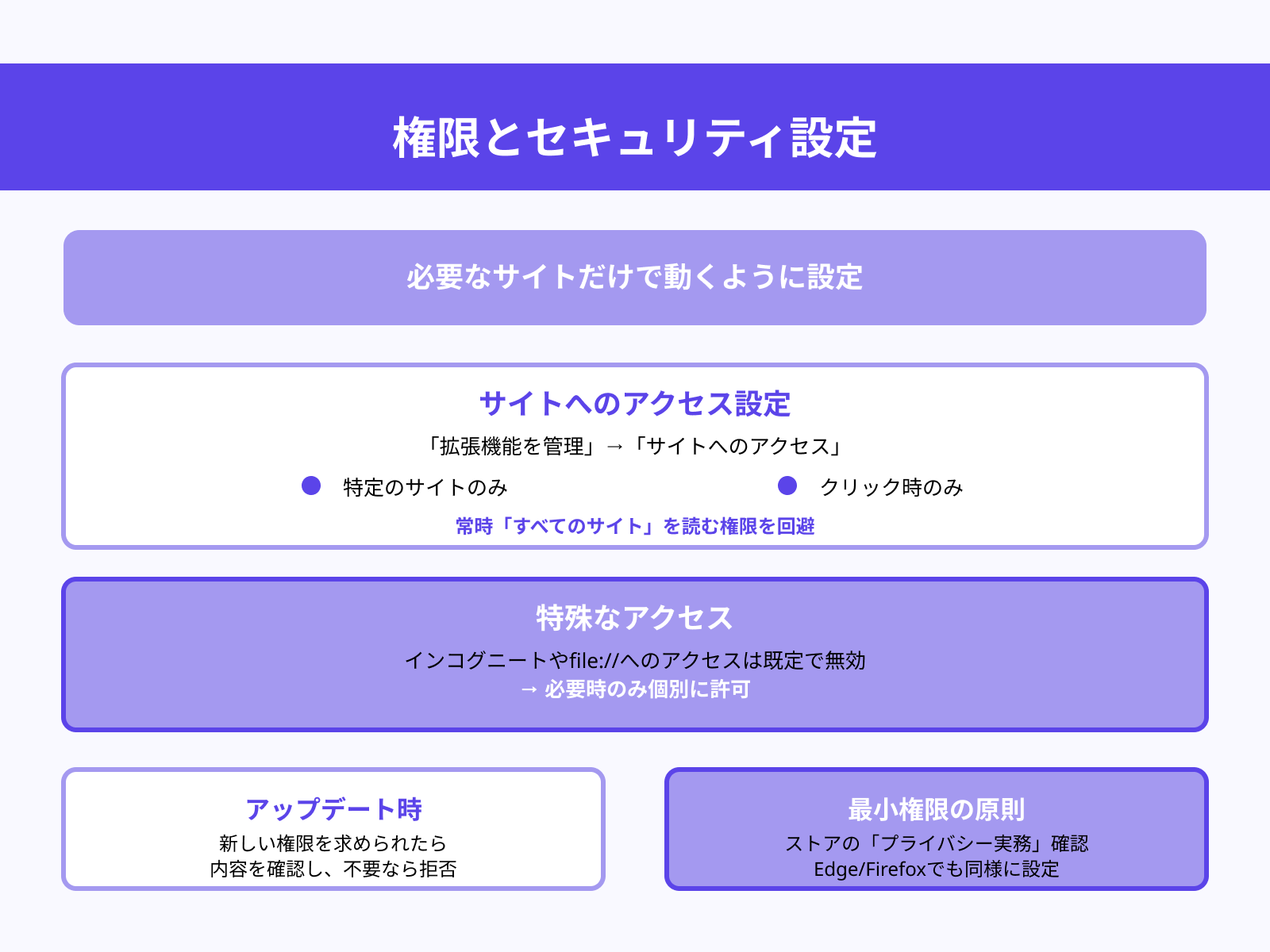

権限は最小化する

拡張は必要なサイトだけで動くように設定しましょう。

Chromeの「拡張機能を管理」→「サイトへのアクセス」で「特定のサイトのみ」や「クリック時のみ」を選べば、常時「すべてのサイト」を読む権限を避けられます。

また、インコグニートやfile://へのアクセスは既定で無効なので、必要時のみ個別に許可してください。さらに、アップデート後に新しい権限を求められたら内容を確認し、不要なら許可しない運用が安全です。

ストアの「プライバシー実務」欄で収集データ区分も確認し、EdgeやFirefoxでも同様に最小権限の方針で設定を見直しましょう。

ログイン・プラン・レート制限に注意する

拡張がChatGPTの回答を表示する方式は、ChatGPTへのログイン利用とOpenAI APIキー利用の2通りがあります。

APIキーを使う場合はOpenAIの料金やレート制限が適用されるため、用途とコストを把握したうえで設定してください。また、ChatGPT本体のデータ管理は「データコントロール」で変更できます。

まず自分のプランと制限、保存設定を見直してから運用しましょう。さらに、組織でSSOや多要素認証を使っている場合は事前に動作確認し、API利用時はUsageダッシュボードで残量を定期確認、429などの制限エラー時はリトライ間隔を広げると安定します。

機密情報は入力しない

検索補助であっても、業務の秘密や個人情報、認証情報などは入力しない方針にします。

OpenAIのプライバシーポリシーを確認し、会話データの取り扱いと保存期間を理解したうえで、必要に応じて履歴保存や学習利用の設定を見直してください。あわせて、拡張のストア記載のデータ区分も確認し、社内規程に合わせて利用可否を判断します。

また、社外秘の資料名やURL、未発表の数値など「要約だから大丈夫」と思える内容でも入力は避け、匿名化やダミー化で代替すると安全です。

まとめ

この記事では、ChatGPT for Googleに関して以下の内容を解説しました。

「ChatGPT for Google」は、調べる・比べる・まとめるを同じ画面で進められるのが強みです。

また、起動方法や表示位置、返答言語、出典リンクの必須化などを整えるだけで、日々の検索がぐっと楽になります。しかし、拡張の権限は最小限にし、OpenAI側のプランやレート制限、社内規程に沿った情報管理を守ることが前提です。

この記事を参考に、安全かつ効率的な“検索+AI要約”の環境を整えていきましょう。