Genspark APIとは?利用方法・料金・活用事例を徹底解説

AI技術を活用したサービス開発や業務効率化に関心を持つ方の中には、外部APIを利用して自社システムにAI機能を組み込みたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

Genspark APIについて知りたい

どのような機能が提供されているのか理解したい

利用方法や料金体系を把握して導入に活かしたい

そこでこの記事では、Genspark APIの利用を検討している方に向けて以下の内容を解説します。

- Genspark APIとは何か

- 利用方法と料金体系

- 具体的な活用事例と利用時の注意点

この記事を読むことで、Genspark APIを効果的に活用する方法を理解し、サービス開発やビジネスへの導入をスムーズに進められるようになります。

ぜひ参考にしてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

Genspark APIとは?

Genspark APIは、検索や要約、エージェント機能を外部サービスやアプリケーションに組み込めるように設計された開発者向けの仕組みです。従来のGensparkの強みを拡張し、柔軟な連携を可能にすることで幅広いユースケースに対応できます。

本章では、「Gensparkサービス概要」「API提供の背景と目的」「ChatGPTやClaude APIとの違い」の三つの観点から解説します。

Gensparkサービス概要

Gensparkは、検索、要約、エージェント機能を統合した次世代型のAIプラットフォームです。

ユーザーが入力したクエリに対して複数の情報源を横断的に収集し、それらを整理して「Sparkpage」と呼ばれる構造化された形で提示します。

この仕組みにより、単なる検索結果の羅列ではなく、要点がまとまったわかりやすい情報を得ることができます。さらに複数の専門エージェントが連携するマルチエージェント構造を採用しており、調査や分析、生成といった複雑な処理を自律的に進められます。

また成果物の出力形式も柔軟で、スライドや表、文書、画像や動画まで幅広く対応している点が特徴です。そのため、Gensparkは検索から成果物作成までを一貫してサポートするAI基盤として高い利便性を発揮します。

Gensparkの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

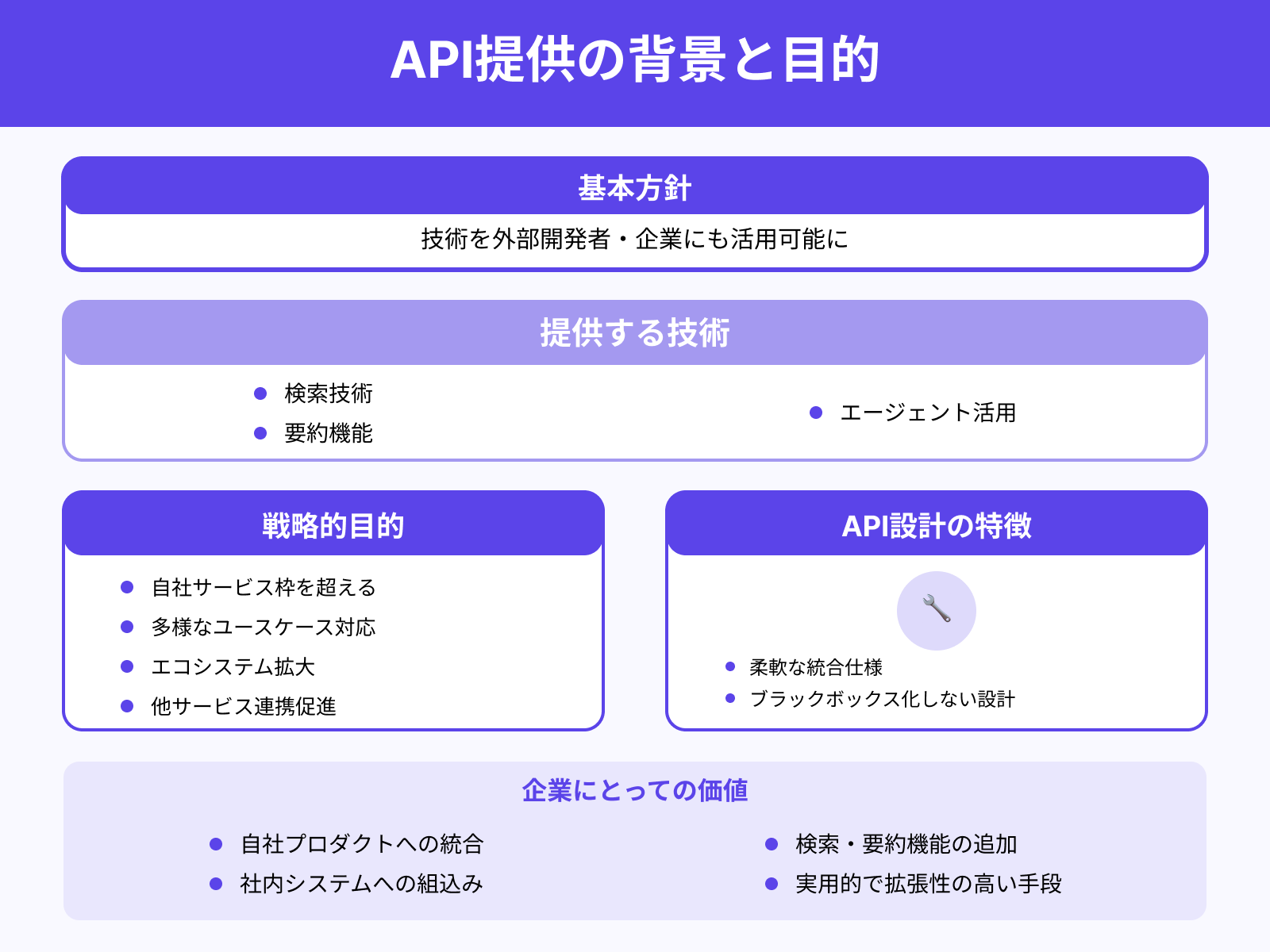

API提供の背景と目的

GensparkがAPIを提供している背景には、自社が持つ検索や要約、エージェント活用の技術を外部の開発者や企業にも活用してほしいという狙いがあります。

自社サービスの枠を超えて、業務システムやアプリケーションにGensparkの強みを組み込むことで、多様なユースケースに対応できる環境を整えることが目的です。また、APIを開放することでエコシステムを広げ、他のサービスやプラットフォームとの連携を促進する戦略的な狙いもあります。

このAPIはブラックボックス的に使わせるのではなく、開発者が柔軟に統合できる仕様で設計されている点が特徴です。結果として、自社プロダクトや社内システムに検索や要約機能を加えたい企業にとって、実用的で拡張性の高い手段となります。

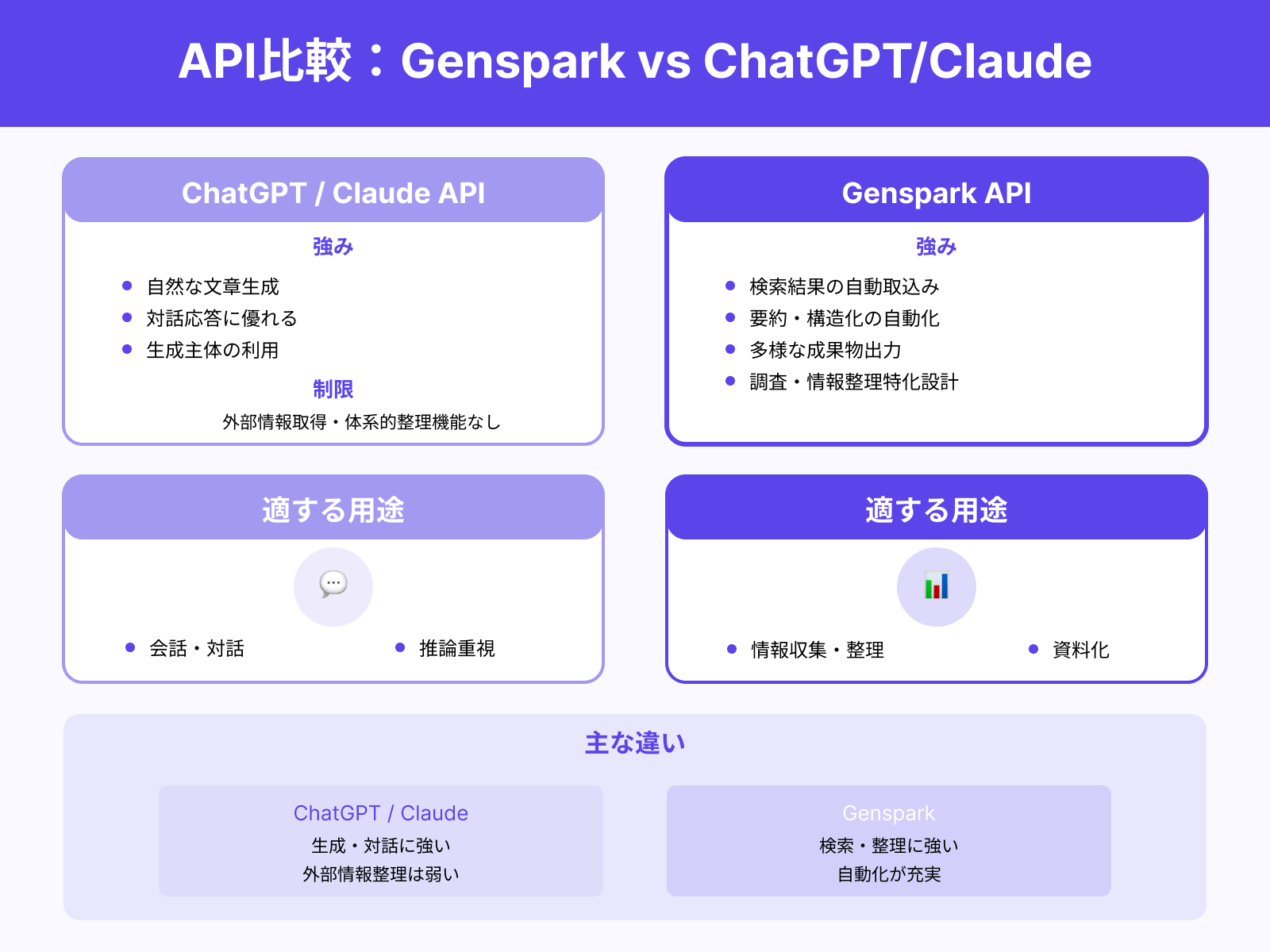

ChatGPTやClaude APIとの違い

Genspark APIは、ChatGPTやClaudeのAPIと比較すると、検索や整理の自動化に強みがある点が大きな違いです。

ChatGPTやClaudeは自然な文章生成や対話応答に優れている一方で、外部情報を取得して体系的に整理する機能は標準では備えていないことが多いです。

これに対し、Gensparkは検索結果を取り込み、要約や構造化を自動で行い、さらにスライドや表形式など多様な成果物として出力することができます。また、ChatGPTやClaudeは生成主体の利用が中心であるのに対し、Gensparkは調査や情報整理を前提とした設計が特徴です。

そのため、会話や推論を重視する用途ではChatGPTやClaudeが適していますが、情報収集や整理、資料化を重視する場合にはGenspark APIの方が効果的に活用できます。

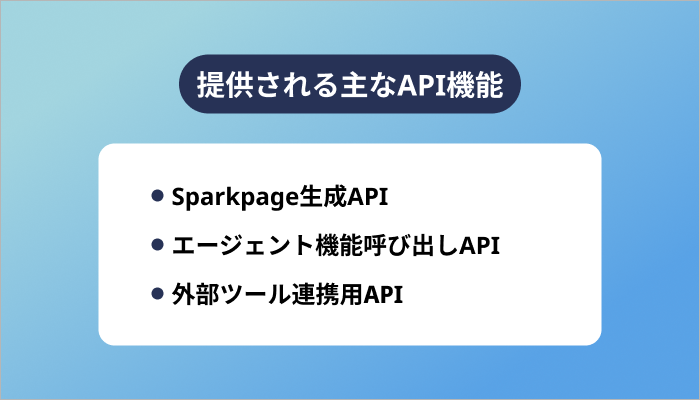

提供される主なAPI機能

Genspark APIでは、検索結果を整理して提示するSparkpage生成機能や、多様なAIエージェントを呼び出す機能が提供されています。さらに外部ツールとの連携を可能にするAPIも用意されており、開発者は用途に応じて柔軟に活用できます。

本章では、「Sparkpage生成API」「エージェント機能呼び出しAPI」「外部ツール連携用API」の三つを解説します。

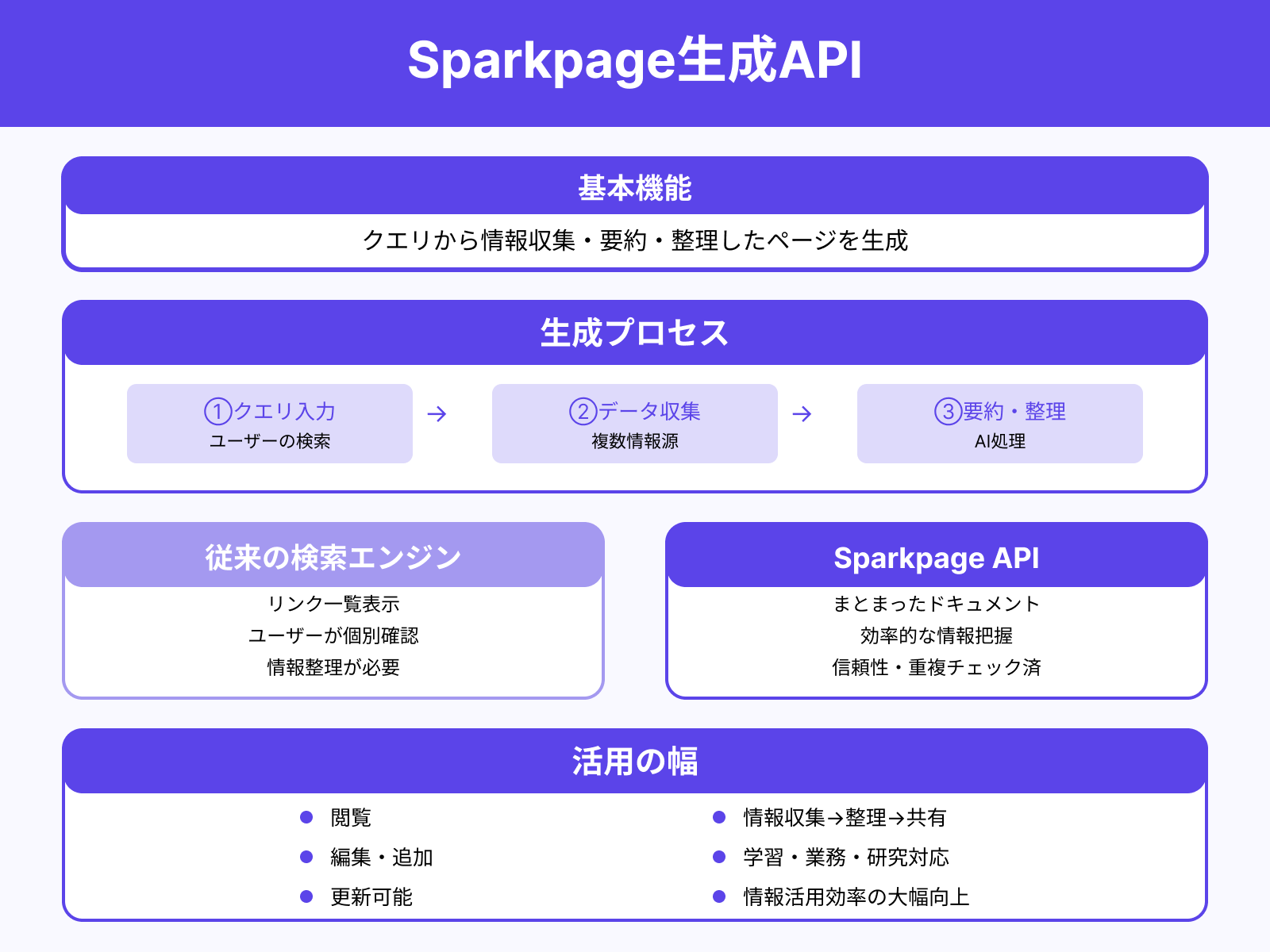

Sparkpage生成API

Sparkpage生成APIは、ユーザーが入力したクエリに基づいて複数の情報源から関連性の高いデータを収集し、それらをAIが要約・整理したページとして返す仕組みを提供します。

従来の検索エンジンでは、リンクを一覧で表示する形式が一般的ですが、このAPIでは結果を一つのまとまったドキュメントのように提示できるため、ユーザーは効率的に情報を把握できます。

また、情報の信頼性や重複を自動的にチェックし、必要な知識を過不足なく得られる点も強みです。生成されたSparkpageは閲覧するだけでなく、内容を編集したり新しい要素を追加したりして更新することも可能です。

この仕組みによって、単なる検索結果の確認にとどまらず、情報収集から整理・共有までを一貫して行えるため、学習や業務、研究における情報活用の効率を大幅に高められます。

エージェント機能呼び出しAPI

エージェント機能呼び出しAPIは、調査、要約、分析、アイデア生成など特定の役割を持つAIエージェントを外部から直接活用できる仕組みです。

開発者はAPI経由で「要約を表形式で出力する」「特定の視点から分析する」といった具体的な指示を与え、必要に応じた処理を自動化できます。エージェントは設定された条件に従い、複雑なタスクでも効率的に実行できるよう設計されています。

また、複数のエージェントを組み合わせることで、段階的な処理や高度なワークフローも構築できます。さらに、外部サービスや社内システムと連携することで、情報整理や資料作成など日常業務をスムーズに進めるための仕組みを簡単に導入できます。

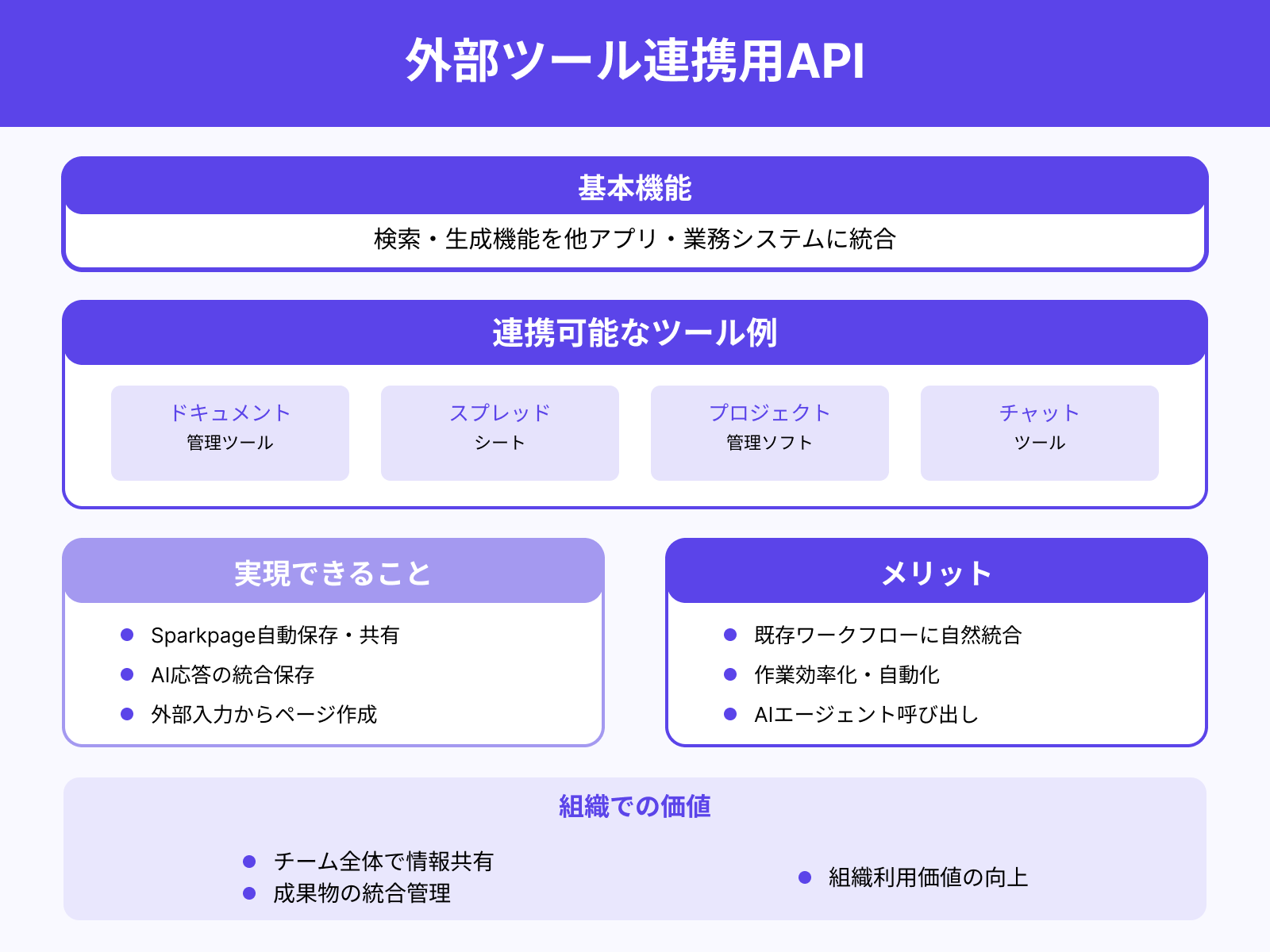

外部ツール連携用API

外部ツール連携用APIは、Gensparkが持つ検索・生成機能を他のアプリや業務システムに統合できるようにする仕組みです。

例えば、ドキュメント管理ツールやスプレッドシート、プロジェクト管理ソフト、チャットツールと接続し、生成したSparkpageやAIによる応答を自動的に保存・共有できます。外部から入力を受け取り、それを基に新しいページを作成したり、AIエージェントを呼び出したりすることも可能です。

このAPIを活用することで、既存のワークフローに自然に組み込み、作業の効率化や自動化を実現できます。さらに、チーム全体で同じ情報を共有したり、成果物を統合的に管理したりできるため、組織での利用価値も高まります。

Genspark APIの利用方法

Genspark APIを利用するためには、まず開発者アカウントを作成する必要があります。

アカウント作成後に発行されるAPIキーを取得し、これを認証情報として利用します。基本的な呼び出しはHTTPリクエストを通じて行い、クエリやパラメータを指定することで各種機能を利用できます。

本章では、「開発者アカウント作成」「APIキーの取得手順」「基本的な呼び出し方法」の三つのステップを解説します。

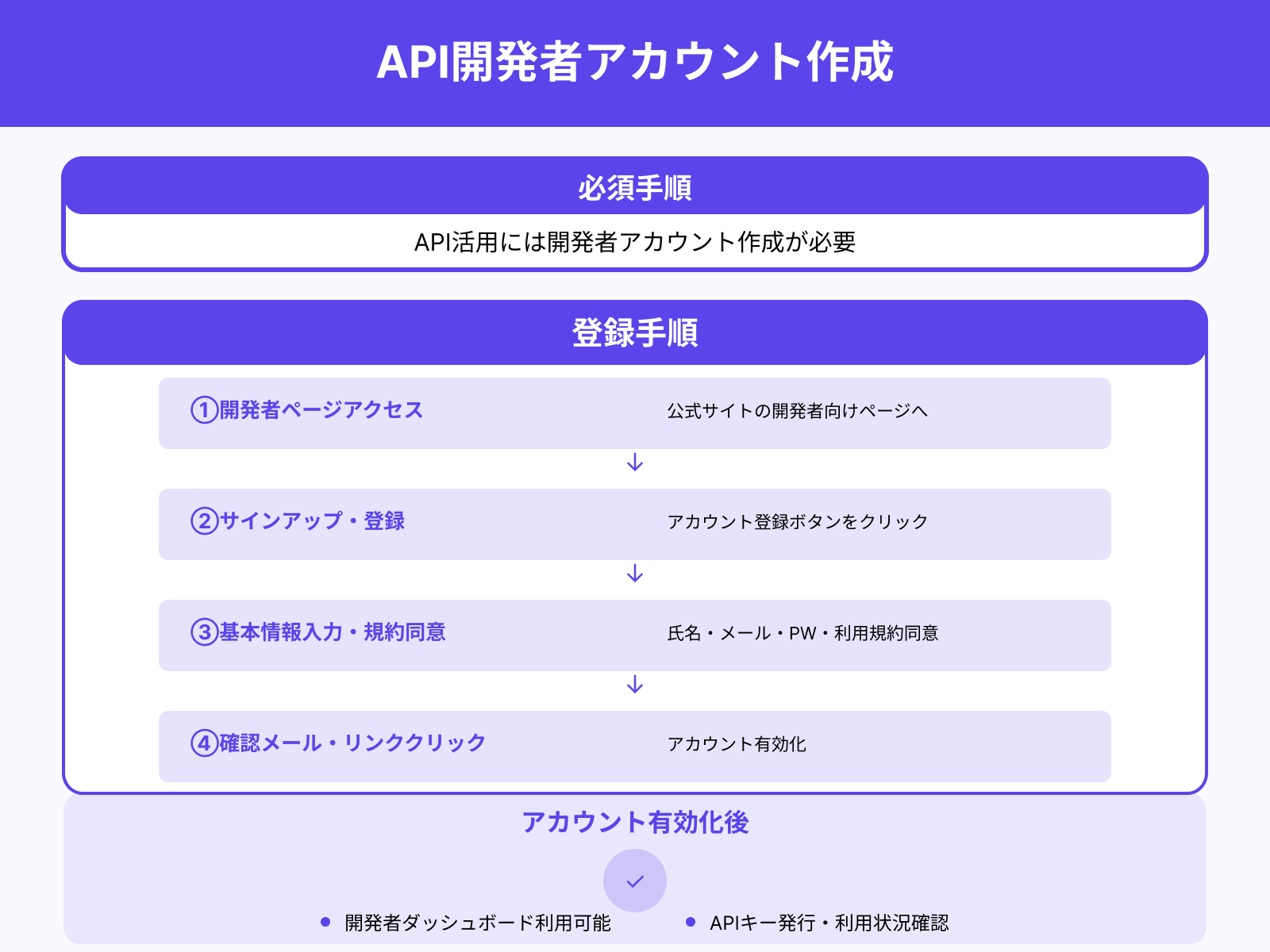

開発者アカウント作成

Genspark API を活用するためには、最初に開発者アカウントを作成する必要があります。

公式サイトに用意されている開発者向けのページへアクセスし、サインアップまたは「アカウント登録」のボタンをクリックします。

氏名やメールアドレス、パスワードといった基本的な情報を入力し、利用規約とプライバシーポリシーの内容を確認した上で同意を行います。登録を完了すると確認メールが送信され、メール内のリンクをクリックすることでアカウントが有効化されます。

これにより開発者専用のダッシュボードにアクセスできるようになり、APIキーの発行や利用状況の確認が可能になります。

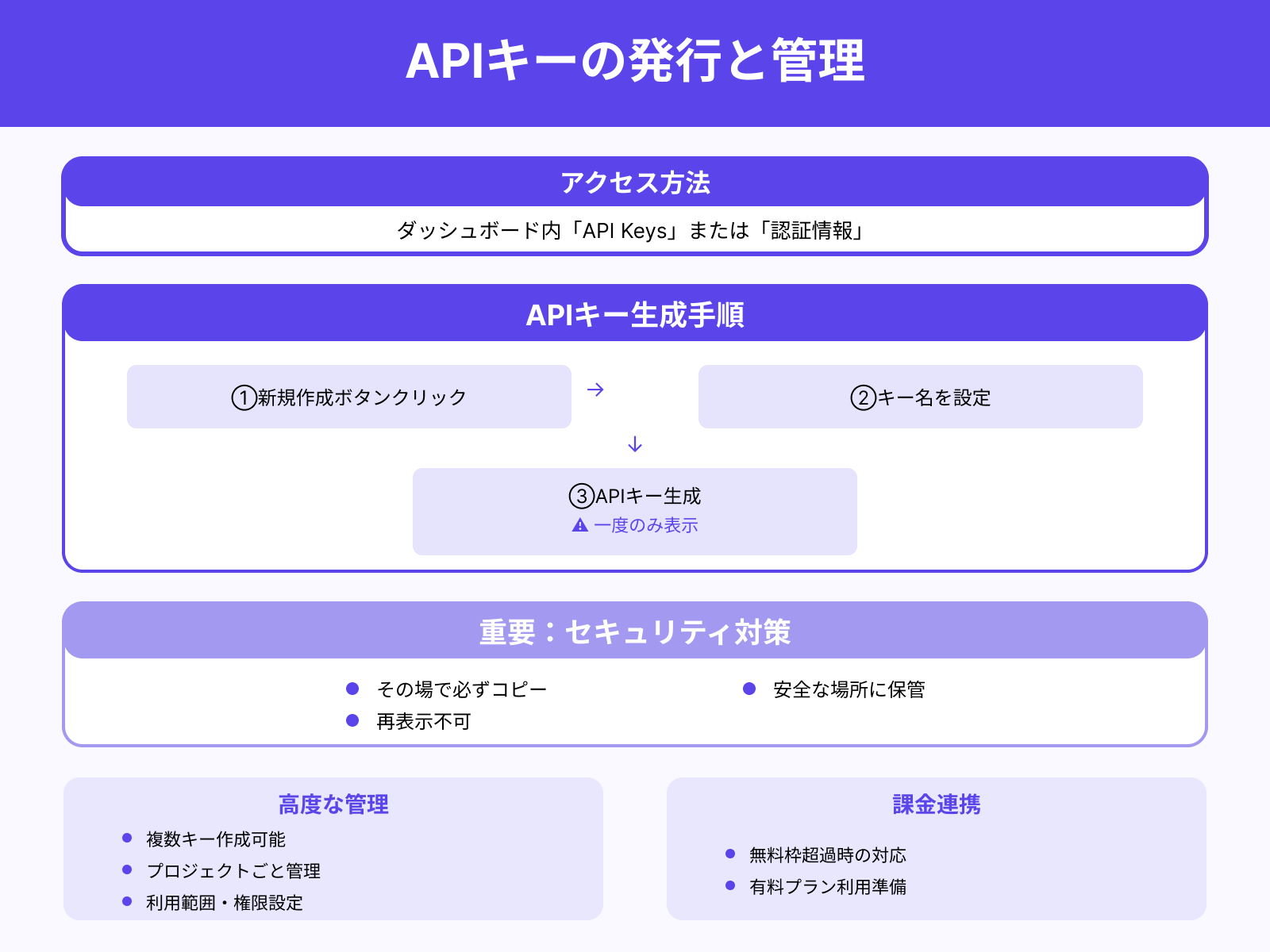

APIキーの取得手順

開発者アカウントでログインすると、ダッシュボード内に「API Keys」または「認証情報」といった項目が表示されます。

新規作成ボタンをクリックすると、任意のキー名を設定した上でAPIキーを生成できます。発行されたAPIキーはセキュリティの観点から一度しか表示されないことが多いため、その場で必ずコピーして安全な場所に保管することが重要です。

また、プロジェクトごとに複数のキーを作成し、利用範囲や権限を細かく設定できる場合もあります。課金情報を連携することで、無料枠の利用を超えて有料プランを利用する準備が整います。

この手順を終えることで、具体的なAPIの呼び出しを行う準備が完了します。

基本的な呼び出し方法

APIキーを取得したら、実際にエンドポイントへリクエストを送信することで利用を開始できます。

一般的にはHTTPのGETやPOSTメソッドを使用し、リクエストヘッダーに Authorization: Bearer {API_KEY} の形式でAPIキーを含めます。

リクエストボディにはJSON形式で必要なパラメータを指定し、呼び出したいモデルや処理内容を記述します。返却されるレスポンスは多くの場合JSON形式であるため、エラーコードの確認や出力結果の解析を行う処理を実装しておくことが望ましいです。

さらに、公式のドキュメントやサンプルコードを参考にすることで、効率的に呼び出し方を習得できます。SDKやライブラリが提供されている場合は、それを利用することでリクエスト作成や認証処理を簡略化でき、開発工数の削減にもつながります。

Genspark APIの料金体系

Genspark APIの料金体系は、利用状況や目的に応じて柔軟に選べる仕組みになっています。

無料枠では基本的なAPI呼び出しを試すことができますが、クレジットや回数に制限があります。有料プランでは従量課金と定額制の両方が用意され、利用頻度や規模に合わせた契約が可能です。

さらに大規模導入を想定する法人向けには、Enterprise契約が提供されており、セキュリティやサポート体制も強化されています。

本章では、それぞれの料金モデルと特徴を詳しく解説します。

無料枠の有無と制限

Genspark APIには、初めて利用する方や試験的に導入を検討する方に向けて無料枠が設けられています。

無料枠では毎日や毎月のクレジット数に上限があり、利用できるリクエスト回数やアクセス可能な機能も限定されます。Sparkpage生成や基本的なエージェント利用などは試せますが、画像や動画生成などの高負荷処理には制限があります。

この仕組みにより、ユーザーはコストをかけずにサービスの特徴や操作感を理解できますが、大規模な開発や長時間の連続利用には不向きです。無料枠はあくまで導入の入り口として位置付けられており、本格的に運用する場合は有料プランを選ぶことが推奨されます。

有料プランの課金モデル(従量課金/定額)

Genspark APIの有料プランは、従量課金型と定額型の両方が用意されています。

従量課金型は利用した分だけ料金が発生する仕組みで、利用量が少ない月は費用を抑えることができます。一方で定額型は、毎月一定の料金を支払うことであらかじめ決められたクレジットや機能を安定的に利用でき、コストの予測が立てやすい点が特徴です。

利用状況に応じて選べるため、開発環境での試験運用から大規模プロジェクトでの継続利用まで幅広いニーズに対応します。また、追加課金オプションや上位プランへの自動移行が設けられている場合もあり、柔軟な使い分けが可能です。

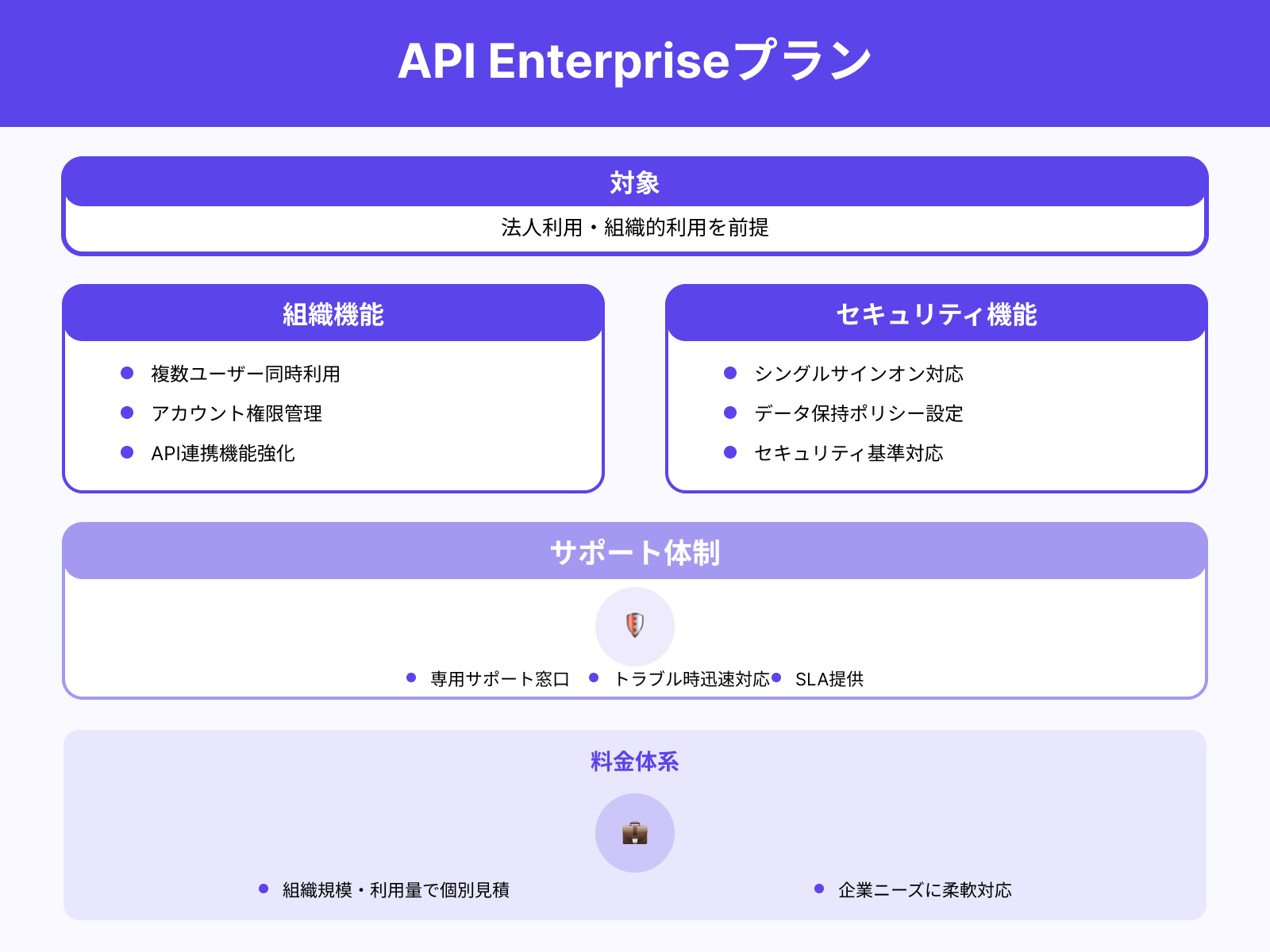

Enterprise向けAPI利用契約

法人利用を前提としたEnterpriseプランでは、通常の有料プランに加えて組織的な利用を支える仕組みが提供されます。

具体的には、複数ユーザーによる同時利用やアカウント権限管理、外部ツールや既存システムとのAPI連携機能が強化されています。さらに、シングルサインオンの対応やデータ保持ポリシーの設定、セキュリティ基準を満たすオプションが加わり、安心して利用できる環境が整備されます。

また、専用のサポート窓口やSLAが提供されるため、トラブル発生時にも迅速な対応が受けられます。

料金は組織の規模や利用量に応じて個別に見積もられる仕組みとなっており、企業ごとのニーズに合わせて柔軟に調整できます。

Genspark APIの活用事例

Genspark APIは、検索や要約機能を自社サービスに組み込むことで情報提供の質を高められます。

さらに、ナレッジベースやFAQシステムに導入すれば、自動応答によるユーザーサポートを効率化できます。また、マーケティングや調査分野ではデータを自動的に整理し、レポートを生成する仕組みとしても役立ちます。

本章では、これら三つの活用事例を具体的に解説します。

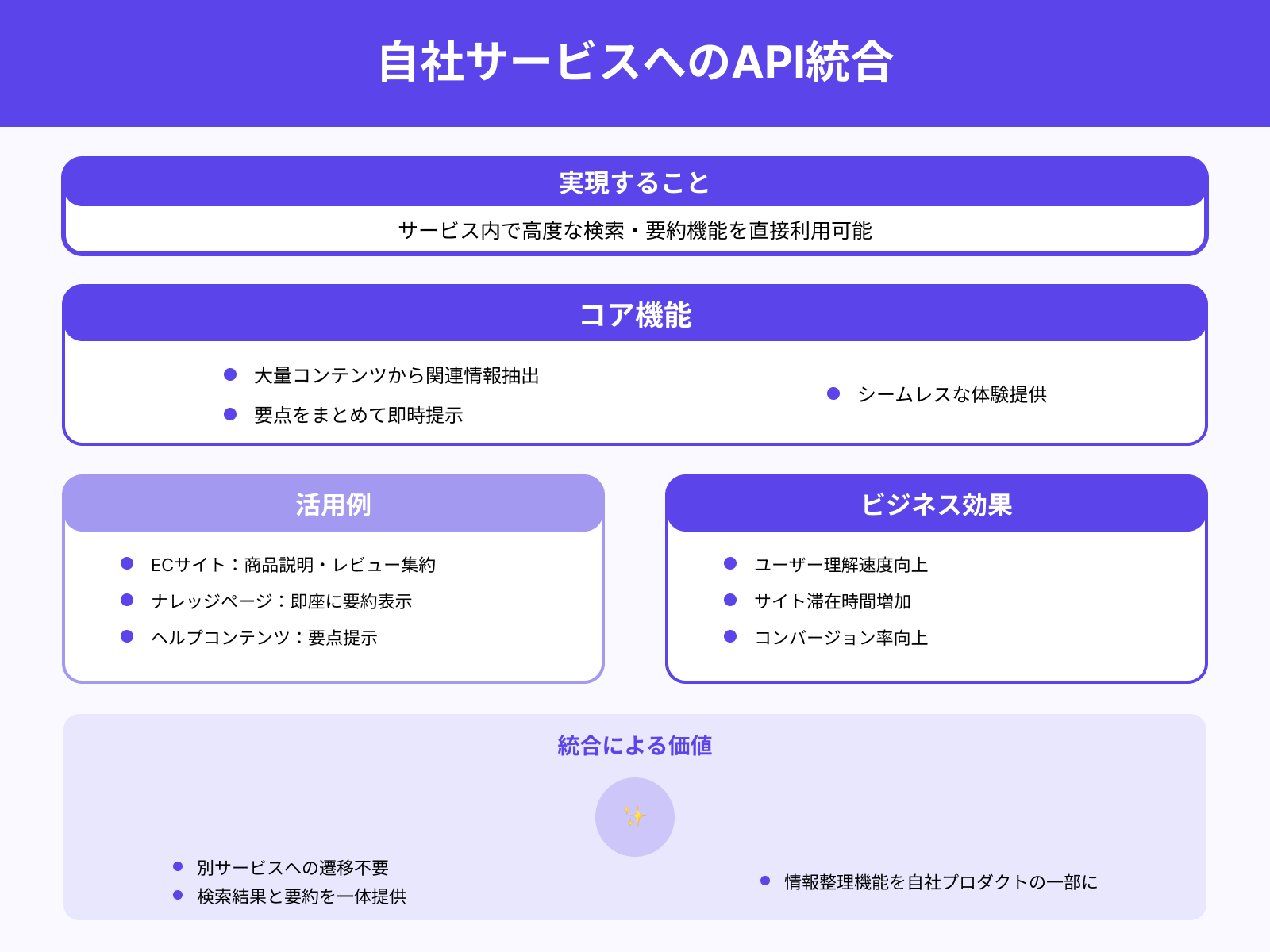

自社サービスに検索・要約機能を組み込む

Genspark API を自社サービスに組み込むことで、ユーザーはサービス内で高度な検索や要約機能を直接使えるようになります。

例えば、ブログ、記事、製品情報、ユーザー投稿などの大量コンテンツから関連情報を抽出し、要点をまとめた結果を即時に提示できます。このような統合により、ユーザーは別サービスへ遷移する必要がなく、シームレスな体験を得られます。

たとえば、ECサイトで商品説明やレビュー集約を検索・要約して提示したり、ナレッジページやヘルプコンテンツを即座に要約表示したりする用途が考えられます。また、検索結果と要約を一体で提供することで、ユーザーの理解速度を高め、サイト滞在時間やコンバージョン率の向上にもつながります。

このように、情報整理と提示を自社プロダクトの一部として提供できる点が大きな強みになります。

ナレッジベースやFAQ自動応答システム

Genspark API はナレッジベースや FAQ の自動応答システムにも活用できます。

企業のマニュアル・仕様書・過去のサポートログなどをベースに API に投入し、ユーザーからの質問に対して適切な回答を自動生成できます。

ユーザーが問い合わせを入力すると、関連する内容を検索して回答を構築し、自然な文章で返答できる仕組みです。これにより、24時間体制でFAQ対応が可能になり、人的サポートの負荷を軽減できます。

さらに、応答結果が常に最新の情報を反映するよう、バックエンドのデータソースを更新すれば即座に反映できる柔軟性も備えられます。

このような自動応答が実現すれば、ユーザー体験の改善だけでなく、問い合わせコストの削減や品質統一にも寄与できます。

マーケティング・レポート作成の自動化

マーケティングや調査分析の分野でも Genspark API は有効に活用できます。

たとえば、大量の市場調査レポート、SNS投稿、ニュース記事、競合情報などを入力データとして渡し、それらを自動で要約・構造化してレポート形式で出力できます。

さらに、チャートや表、スライド用素材の生成を統合すれば、レポート作成の工数を劇的に削減できます。例えば、毎月の業績報告、キャンペーン結果のサマリー、競合分析報告書を数クリックで生成できるようになります。

また、テンプレート機能と組み合わせて、ブランドのフォーマットに沿った資料を手早く出力できるように設計すれば、プレゼン準備の時間を大幅に短縮できます。

このような自動化を導入すれば、分析担当者はデータ整理の時間を減らし、より戦略的な思考に注力できるようになります。

Genspark APIを利用する際の注意点

Genspark APIを利用する際には、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。

本章では、「日本語対応の精度」「無料枠とクレジット制限」「レスポンスの一貫性」の観点から利用時の注意点を解説します。

日本語対応の精度

Genspark APIは多言語に対応していますが、日本語に関しては精度に課題が残る場合があります。特に敬語や表現のゆれ、同音異義語の扱いなど日本語特有の要素によって誤った解釈が生じることがあります。

また、複雑な文脈を含む長文や専門用語を含むリクエストでは、回答が意図とずれるケースも少なくありません。そのため、日本語で利用する場合には出力結果をそのまま利用するのではなく、人が確認し修正するフローを取り入れることが大切です。

導入前には実際の利用ケースに合わせたテストを行い、どの程度の精度で応答できるかを把握しておくことをおすすめします。

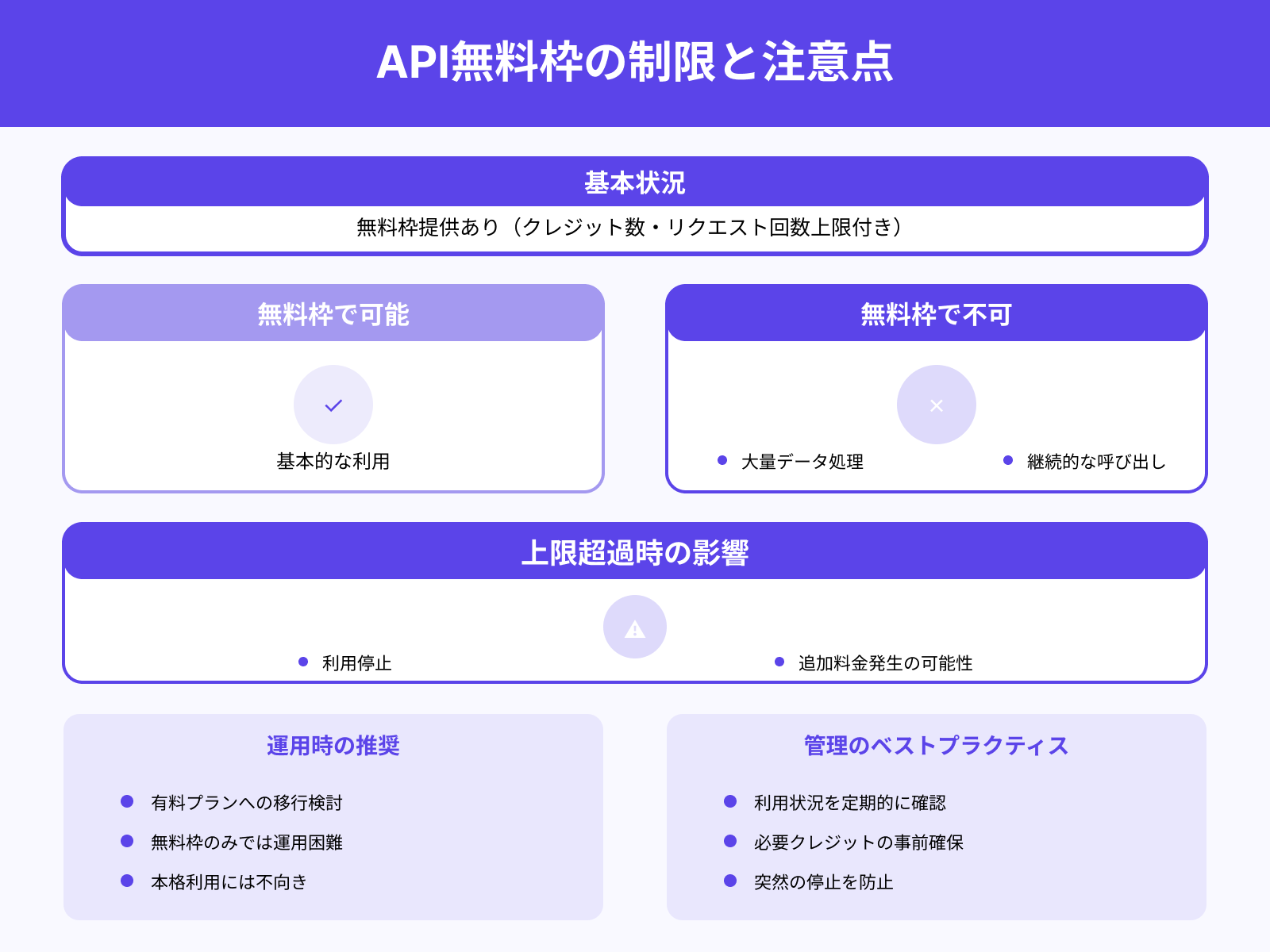

無料枠とクレジット制限に注意

Genspark APIには無料枠が提供される場合がありますが、その利用にはクレジット数やリクエスト回数の上限が設けられています。

無料枠では基本的な利用は可能ですが、大量のデータ処理や継続的な呼び出しには対応できません。また、上限を超えると利用が停止されるか、追加料金が発生する可能性があるため注意が必要です。

運用を前提とする場合は無料枠のみで完結させるのではなく、有料プランへの移行を検討する必要があります。さらに、利用状況を定期的に確認し、必要なクレジットを確保しておくことで突然の停止を防ぐことができます。

レスポンスの一貫性

Genspark APIを利用する際には、同じリクエストを行っても異なる結果が返る場合があります。

これはモデルの非決定的な性質や通信環境の影響などによって生じるもので、完全な一貫性を期待するのは難しいといえます。出力の揺らぎがあると、利用するシステムによっては整合性の確保が課題になることがあります。

そのため、出力結果を保存して再利用したり、キャッシュ機能を活用したりすることで安定性を補う工夫が必要です。また、レスポンス仕様やバージョンの更新情報を確認し、一貫性を保つための設計を取り入れることが求められます。

まとめ

本記事では、Genspark APIの概要や提供される機能、利用方法、料金体系、活用事例、注意点を整理して解説しました。

Genspark APIは検索や要約、エージェント機能を自社サービスや業務システムに組み込める点が特徴で、ChatGPTやClaudeとは異なる強みを持ちます。無料枠や有料プランが用意され、ニーズに応じて柔軟に導入できる仕組みも魅力です。

一方で、日本語対応の精度やクレジット制限、レスポンスの一貫性といった注意点も存在するため、導入時には検証と運用設計が欠かせません。

サービス開発や業務効率化を目指す方は、ぜひGenspark APIを活用し、その可能性を体感してみてください。