AIエージェントとは?特徴や種類、メリット・デメリットもわかりやすく解説

AIエージェントって何?

生成AIとは何が違うの?

どんなことができるんだろう?

あらゆる作業を自動でこなす利便性の高いツールとして注目を集めるAIエージェント。ただ、言葉を見聞きする機会は増えたものの、実際にどんなものなのかイメージが湧かない人は多いですよね。

そこで本記事では主な用途も交え、AIエージェントの特徴をわかりやすく解説します。「AIエージェントは使うべきなのか」といった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてください。

- AIエージェントは、手間のかかる定型作業の自動化が可能

- AIエージェントと生成AIの大きな違いは「目的達成まで自律的に動けるかどうか」

- AIエージェントには、誤回答や個人情報流出という注意点もある

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

AIエージェントとは?

AIエージェントとは人の代わりに目標を理解し、自分で判断しながらタスクを進めるAIです。

これまでのAIは、ユーザーが細かく命令を出し結果を出しながら少しずつ結果を整える必要がありました。対してAIエージェントは、目標を与えると次のような手順で必要な作業を自律的に計画・実行してくれます。

- 1.目標を理解する

- 2.達成するために必要な情報や手順を洗い出す

- 3.必要に応じてツールや外部サービスを使う

- 4.実行結果を確認し、必要なら修正する

このように、AIエージェントは「人がいちいち操作しなくても、自分で動ける」点が大きな特徴です。場合によっては、外部のツールやサービスを使って目的を実行します。

例えば、AIエージェント自身が天気やスケジュール、交通手段を調べて旅行プランを立てるといった複雑な処理が可能です。AIエージェントは、日常のちょっとした作業を丸ごと任せられるデジタルな相棒ともいえるでしょう。

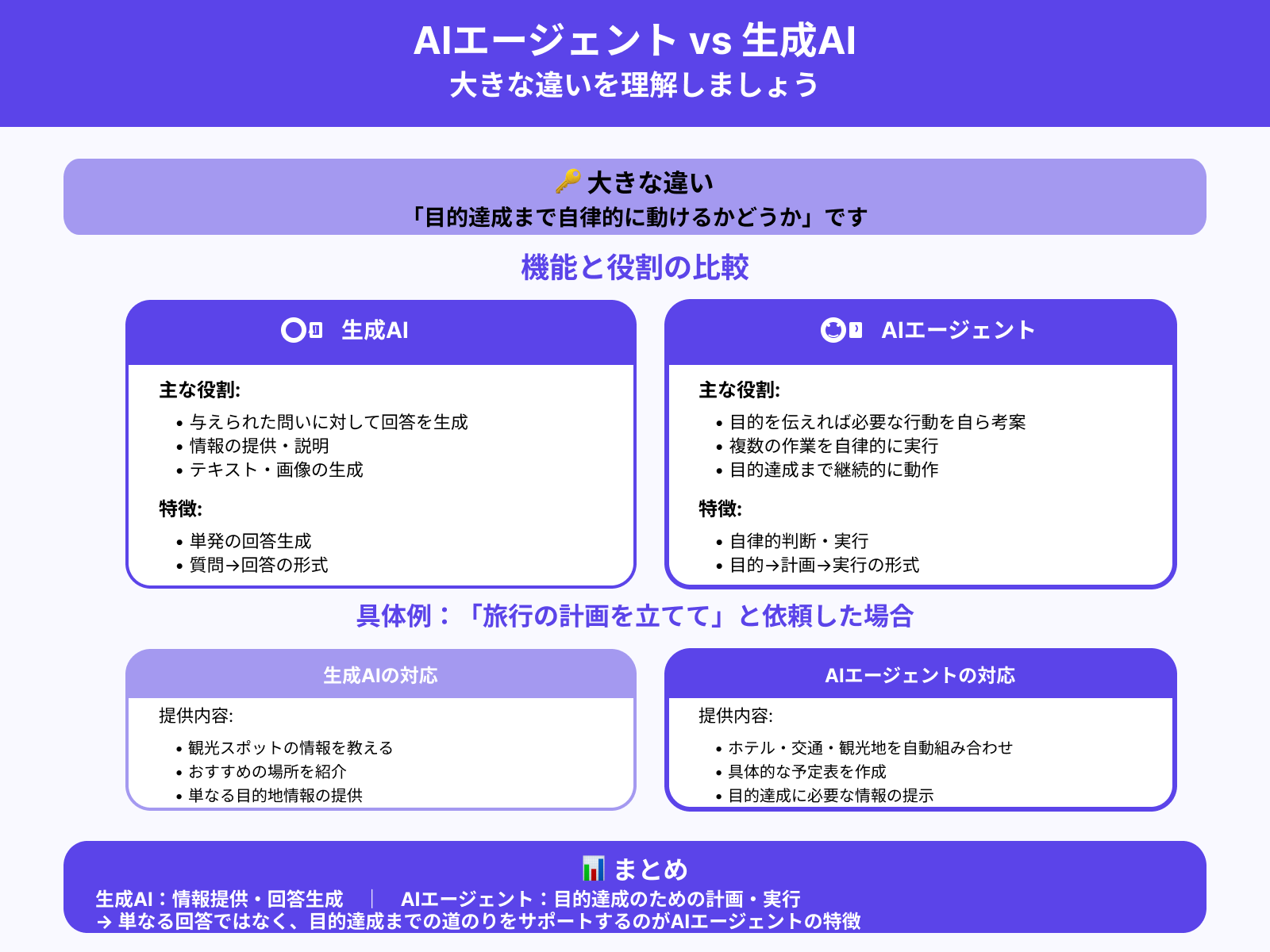

AIエージェントと生成AIの違い

生成AIは情報を得る、AIエージェントは作業を任せるという点で双方には大きな違いがあります。

生成AIは、入力された指示に対して情報や文章を返す受け身型の仕組みです。一方、AIエージェントは、目標を伝えると必要な手順を自ら考え、複数の作業を組み合わせて進める能動型の仕組みです。

| 項目 | 生成AI | AIエージェント |

|---|---|---|

| 役割 | 指示に応える | 目標達成のために自律的に動く |

| 特徴 | 一問一答で情報を返す | 必要な手順を組み立てて実行 |

| 対応範囲 | 1回のやりとりで完結 | 複数の処理を連続して実行 |

| 操作 | 毎回細かく指示が必要 | 最初に目的を伝えるだけで進む |

つまり、生成AIは情報を得るためのツール、AIエージェントは作業を任せる仕組みという違いがあります。

AIエージェントと生成AIの違いをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

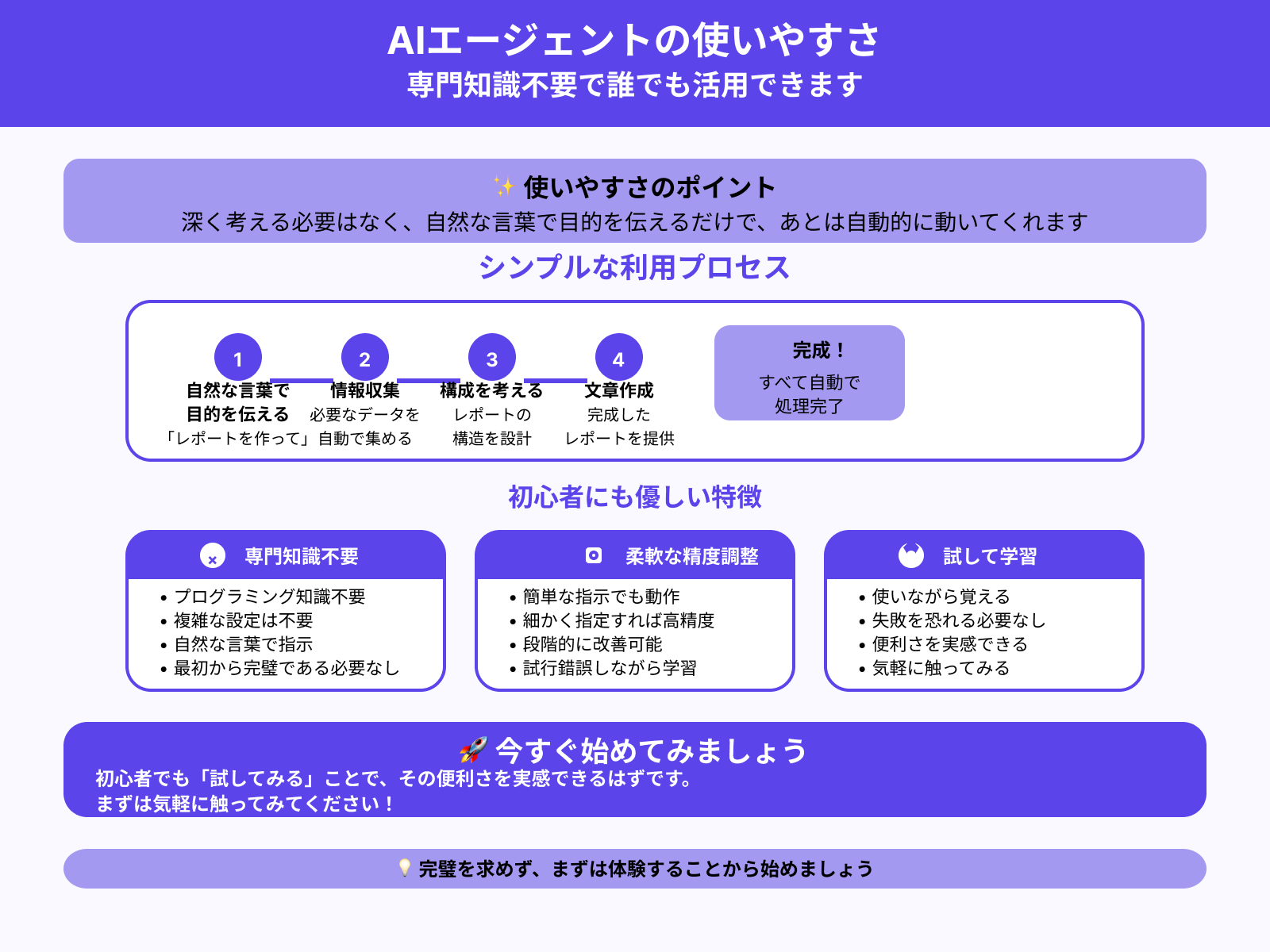

AIエージェントは初心者でも活用可能

AIエージェントは、初心者でも十分活用可能です。日常会話と同じような言葉で「やってほしいこと」を伝えるだけなので、専門的なスキルは必要ありません。

従来のツールは、操作方法を覚える必要がありました。これに対しAIエージェントは、「目的を伝えると、設定やクリックする場所などの手順はAIが考える」という仕組みです。

「〇〇についてレポートを作成して」「〇〇に行くための旅行計画を立てて」と目的を伝えれば、AIエージェントが自律的に判断して、処理を実行してくれます。

AIエージェントを利用する3つのメリット

ここからはAIエージェントを使うメリットを、3つにまとめて解説します。

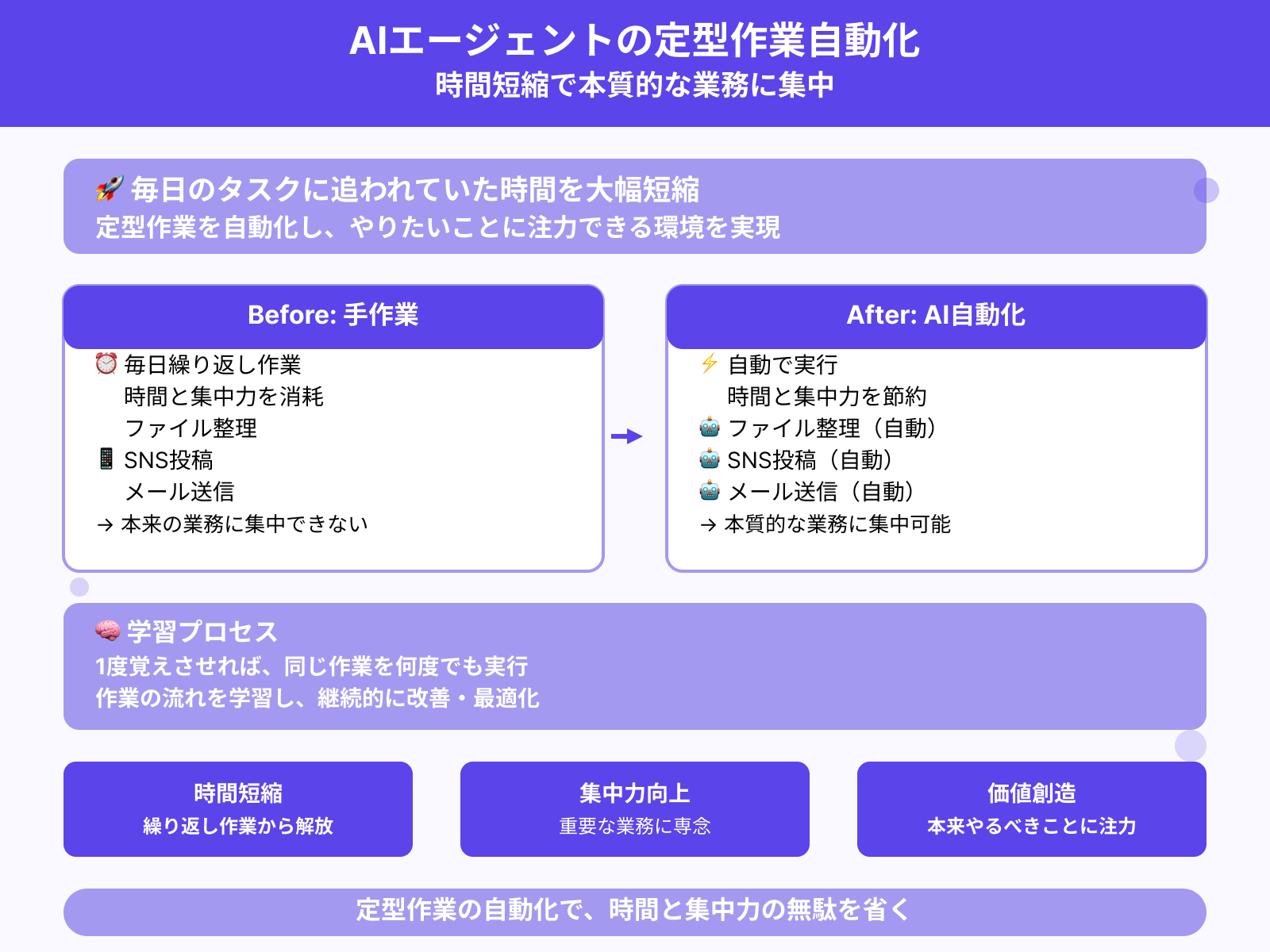

メリット1:定型作業を代行できる

AIエージェントの大きな強みは、定型作業を自動化できることです。ファイル整理や定期的なメール送信、SNSの投稿といった単純作業を任せることで、毎日の時間と労力を大きく減らせます。

一度操作方法を設定すれば、AIエージェントが手順を記憶し、同じ作業を正確に繰り返してくれるため、手動で行う必要がなくなります。AIエージェントを活用することで、雑務に追われる時間を削減し、本来注力すべき業務や創造的な作業に集中できるようになります。

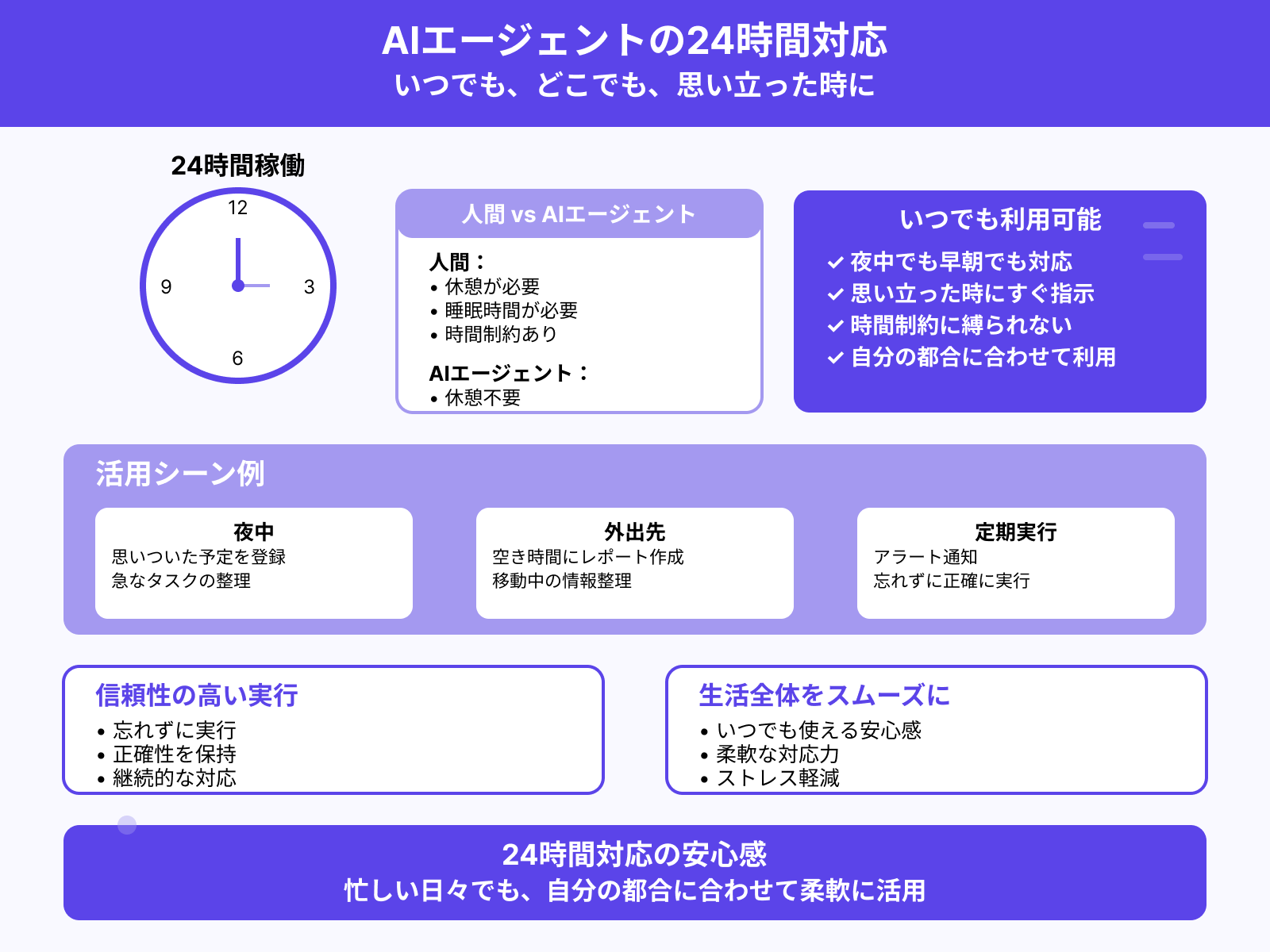

メリット2:24時間いつでも動作可能

AIエージェントは時間帯を問わず動かせます。休憩や睡眠を必要としないため、夜中でも早朝でも、思い立った瞬間に指示を出せるのが大きな強みです。

例えば、夜に翌日の予定を登録したり、外出先でレポート作成を依頼したりと、自分の都合に合わせて柔軟に活用できます。さらに、アラート通知や定期実行も可能なため、人間の手を介さずに正確な処理を続けられます。

時間の制約がなくなることで、思考や行動を中断せずに済み、日常の流れをスムーズに保つことが可能です。

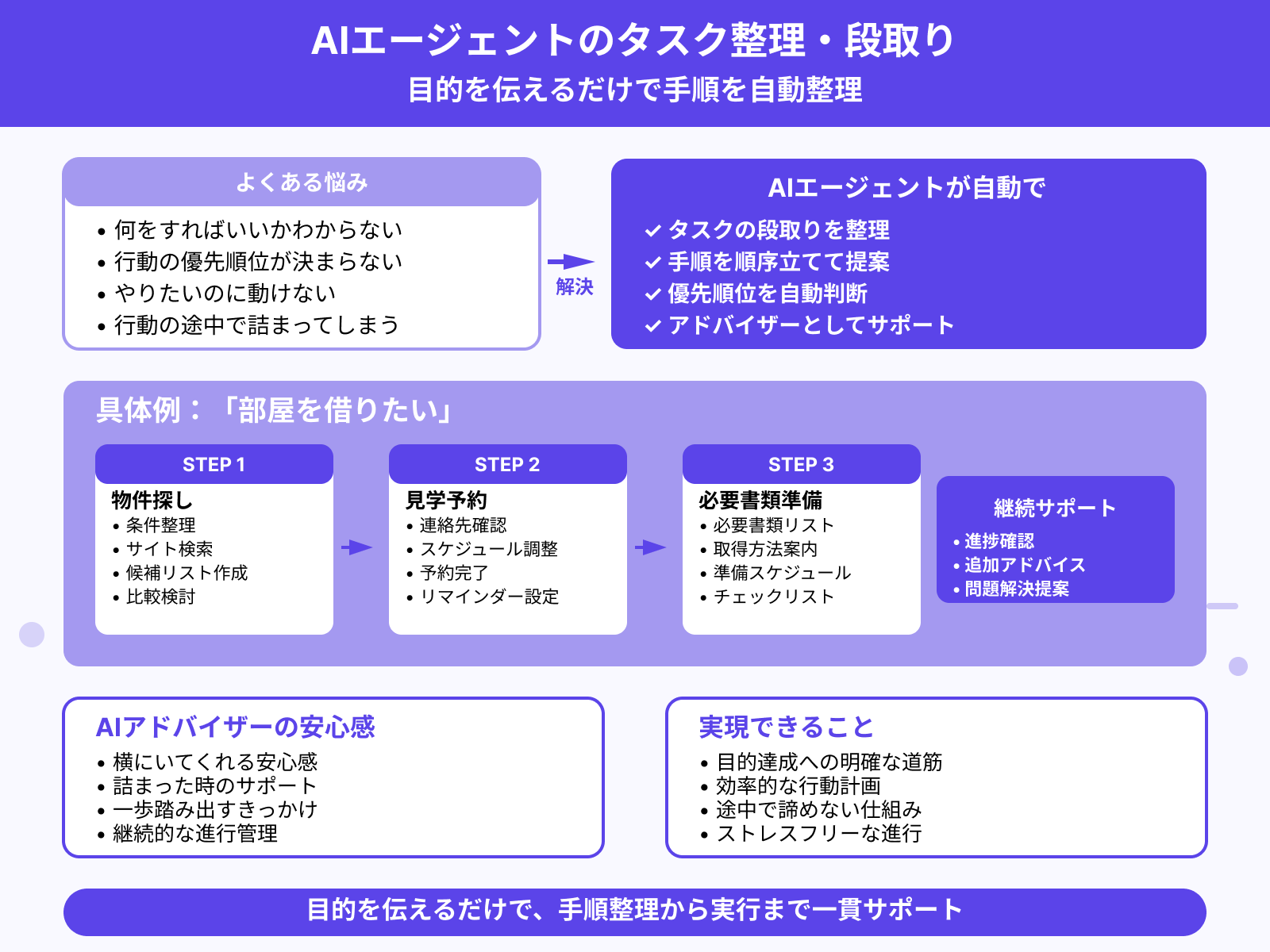

メリット3:やるべきことを自動で整理してくれる

AIエージェントは、目的を伝えるだけでタスクの流れを自動的に組み立てます。何から手をつけるべきか迷う場面でも、必要な手順を洗い出し、優先順位をつけて実行できる点が大きな特徴です。

例えば「部屋を借りたい」と伝えるだけで、物件探し→見学予約→必要書類の準備までをインターネットで情報収集しながら自動的に進めるよう設計できます。行動の段取りをAIが肩代わりしてくれることで、考える負担が減り、すぐに動き出せるようになります。

AIエージェントを利用する3つのデメリット

メリットに続き、ここからはAIエージェントを使うデメリットを、3つにまとめて解説します。

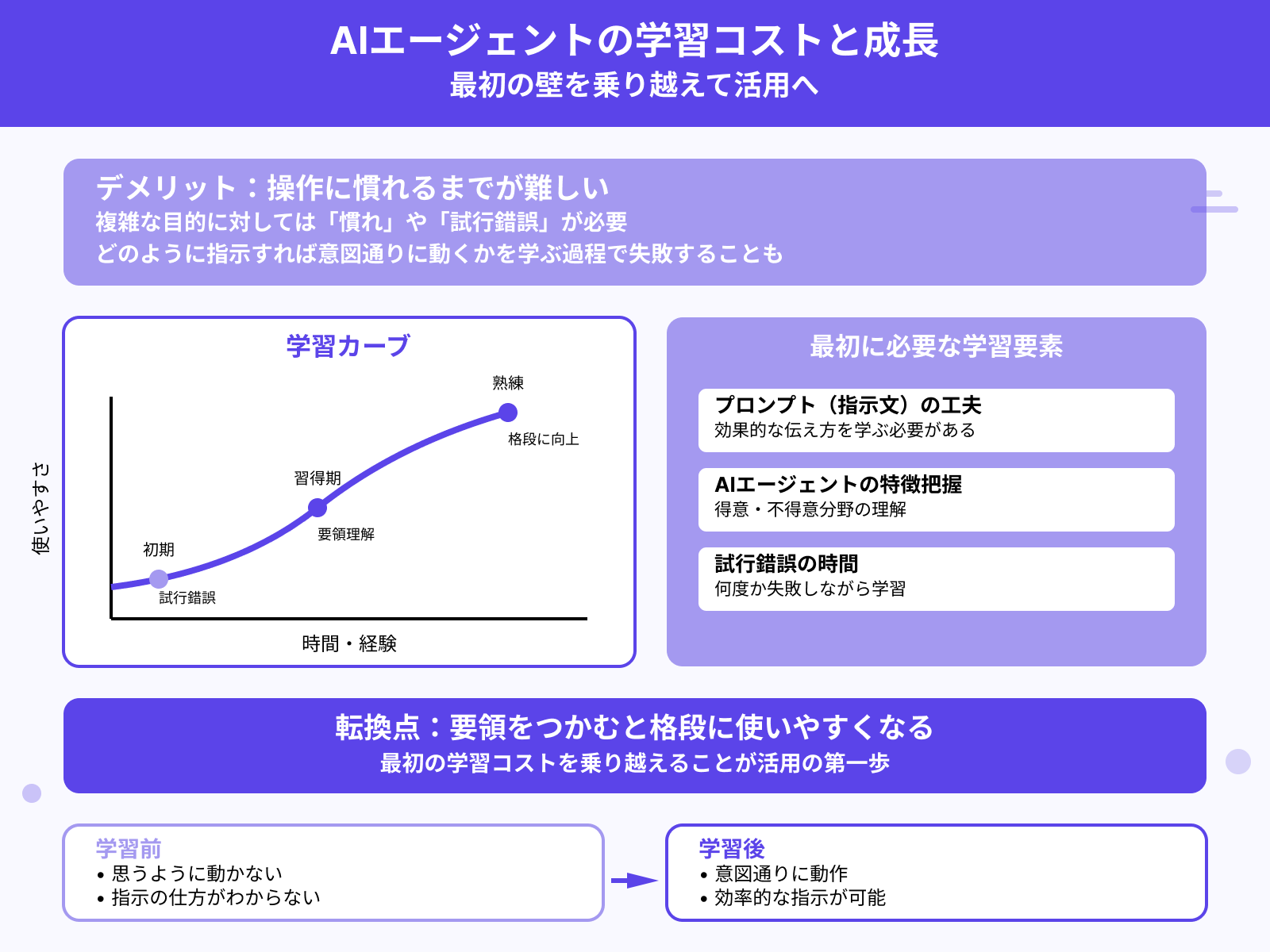

デメリット1:操作に慣れるまでは相応の時間がかかる

AIエージェントは便利な反面、最初はうまく使いこなせないことがあります。とくに、目的の伝え方や指示の出し方に慣れるまでには、多少の試行錯誤が必要です。

例えば「レポートをまとめて」と依頼した場合、AIによって文章だけを作ることもあれば、表や箇条書きで出力する場合もあります。これを「3項目に整理して」「表形式で」などと具体的に伝えることで、ようやく意図に合った結果が返ってきます。

このように、最初のうちは指示の出し方を調整しながら、AIとのやり取りのコツをつかむ時間が必要です。

しかし、いちど要領をつかめば格段に使いやすくなります。最初のちょっとした学習コストを乗り越えることが、AIエージェントを活用する第一歩です。

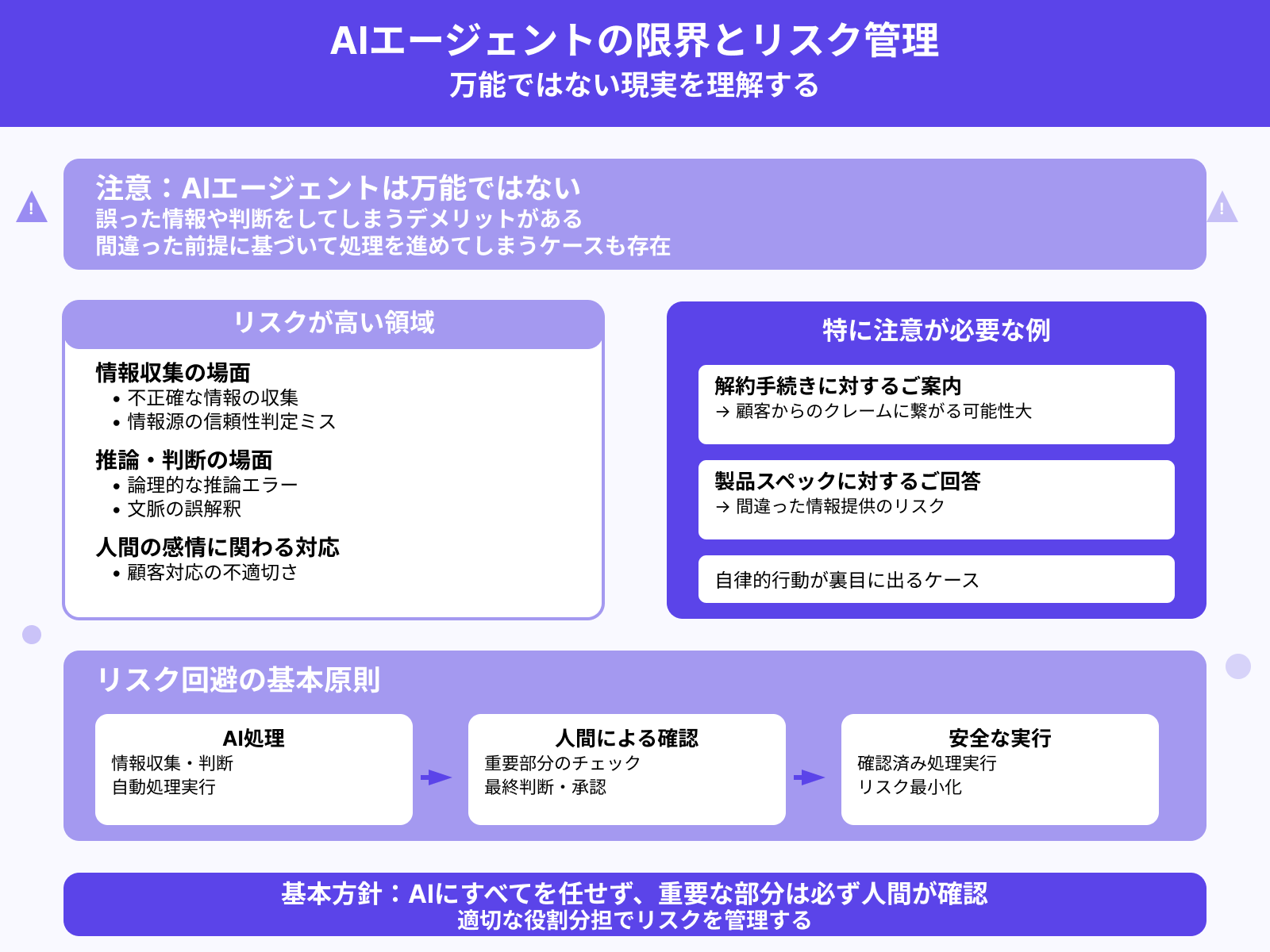

デメリット2:回答には誤りが含まれる可能性も

AIエージェントは万能ではなく、誤った情報や判断をしてしまうデメリットがあります。特に情報収集や推論の場面では、間違った前提に基づいて処理を進めてしまうケースもあります。

例えば、旅行先のアクセス情報を誤って案内したり、家計管理で計算ミスを含んだままグラフを作成してしまったりすることがあります。こうした小さな誤りでも、気づかずに使えば予定や判断を誤る原因になりかねません。

自律的に行動できるという長所が裏目に出ることもあるため、最終的な確認は人が行う必要があります。AIにすべてを任せるのではなく、重要な部分の確認は必ず人間が行う意識を持ちましょう。

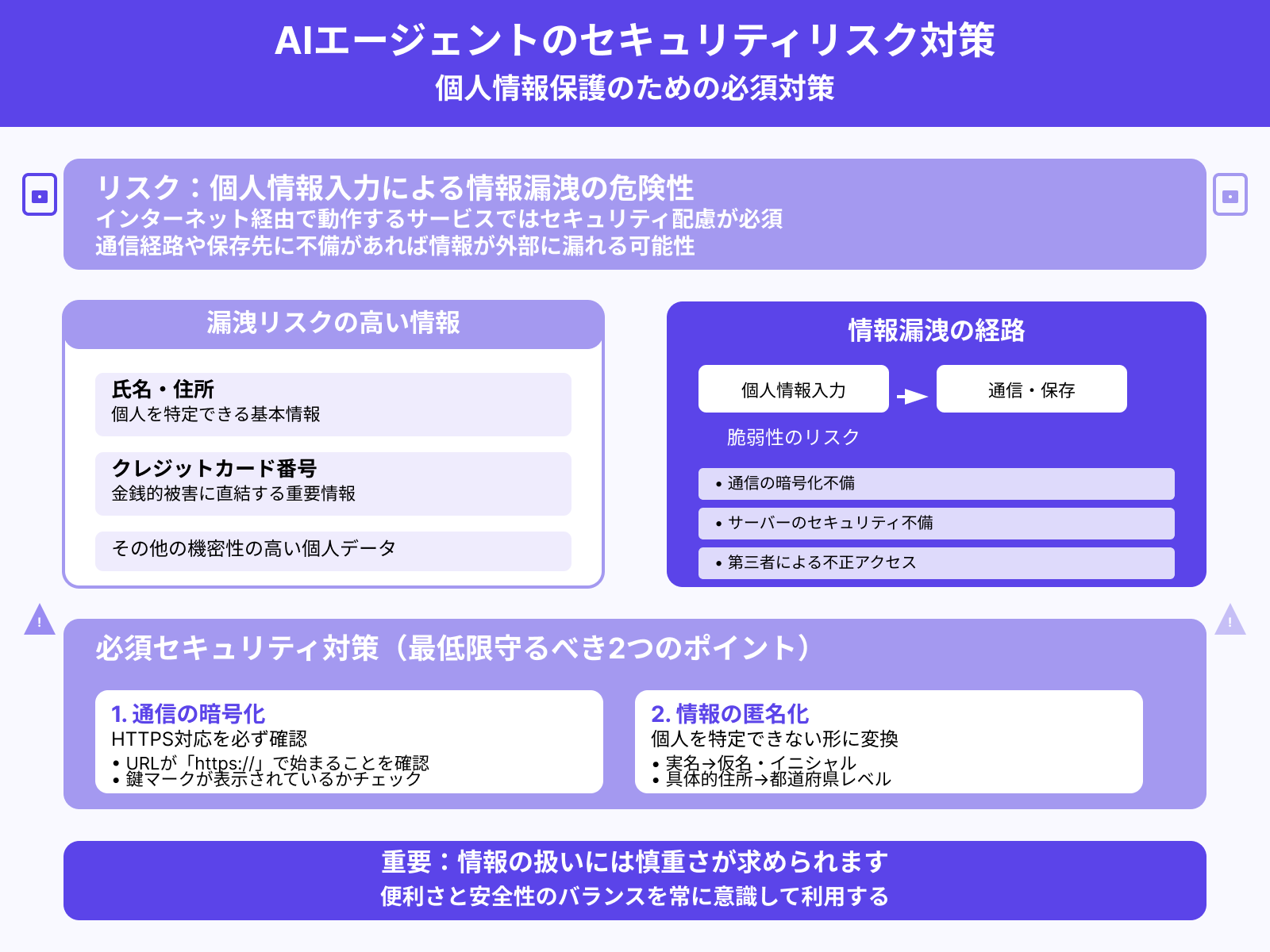

デメリット3:個人情報が流出する危険もある

AIエージェントに個人情報を入力することで、情報漏洩のリスクが生じます。とくにインターネット経由で動作するサービスの場合、セキュリティへの配慮が欠かせません。

例えば、氏名・住所・クレジットカード番号などを扱う作業をAIエージェントに任せた場合、通信経路や保存先に不備があれば情報が外部に漏れる危険性もあります。最低でも、最低でも、以下の2点は必ず守りましょう。

- 個人情報はできるだけ入力しない

- セキュリティ対策がしっかりしたサービスを選ぶ

具体的には通信が暗号化されていることや、二要素認証などの安全対策が導入されていることを確認しましょう。情報漏洩を防ぐためにも、事前にAIエージェントが公表しているプライバシーポリシーを一読しておくことが重要です。

AIエージェントでできること

ここからはAIエージェントでできることを、6つにまとめて解説します。

外部サイトの自動操作

AIエージェントは、特定のWebサイトにアクセスし、操作を自動で行えます。ログインや検索、情報の抽出といった一連の作業を任せられるため、人がブラウザを開いて手動で行う必要がなくなります。

例えば、次のようなことが可能です。

- ログイン情報をもとに、定期的にサイトへアクセス

- 条件を指定して、必要な情報だけを抽出

これまでは人が都度アクセスしていた作業を、AIエージェントが代行することで、時間と手間を大幅に削減できます。とくに、毎回同じ操作を繰り返すようなサイトでは効果が大きく、情報収集や管理の効率化に役立ちます。

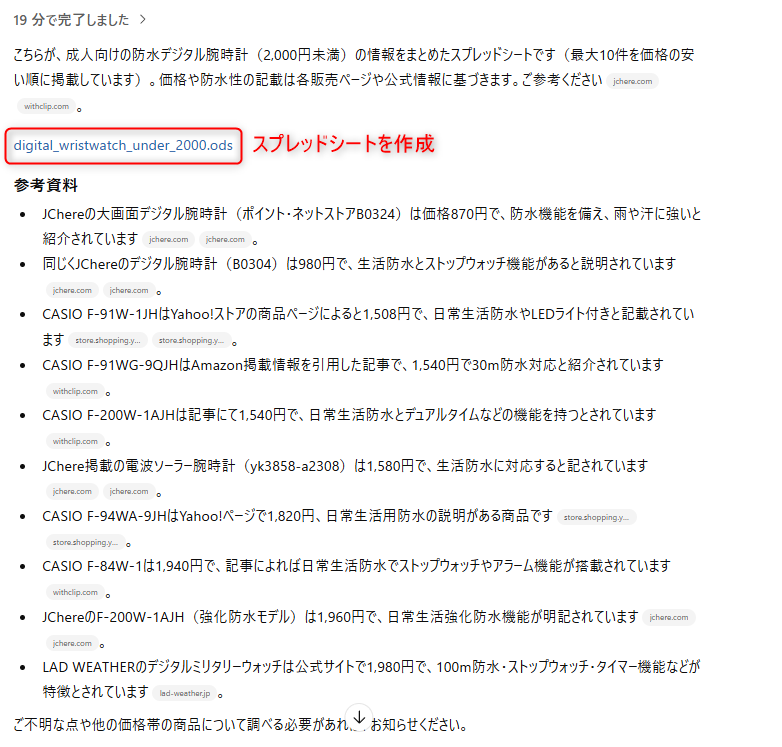

スプレッドシートの自動作成

AIエージェントは、集めた情報をもとに表やスプレッドシートを自動で作成できます。手作業でデータを入力したり計算式を組んだりする必要がなく、短時間で見やすい資料を整えられる点が特徴です。

また、前述の外部サイトの自動操作も同時に行うことで、特定のサイトから条件に合うデータのみを抽出してスプレッドシートにまとめるといった使い方もできます。

今回はChatGPTエージェントを利用して、各Webサイトから特定の情報のみを抽出し、スプレッドシートにまとめてみました。

<命令文>

以下の条件に合致する商品をウェブ上で探して、商品名と価格と販売サイトのURLをスプレッドシートにまとめてください。掲載する数の上限は10件とし、安い順に掲載してください。

##条件##

・デジタル腕時計

・成人用

・防水性

・2,000円未満

<出力結果>

実際に出力されたスプレッドシートは次のとおりです。

上記のとおり、各Webサイトを横断して情報を精査し、条件に合うように整理されています。

このように、AIエージェントを使えば特別な関数やExcel・スプレッドシートの知識がなくても、必要な情報を指示するだけで整ったデータが完成します。数値の整理や資料化に時間を取られていた人にとって、非常に実用性の高い機能です。

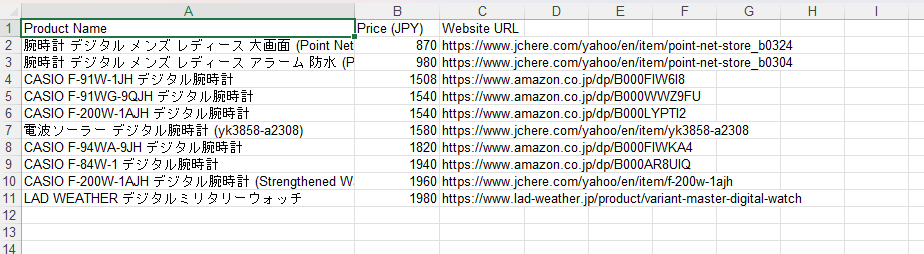

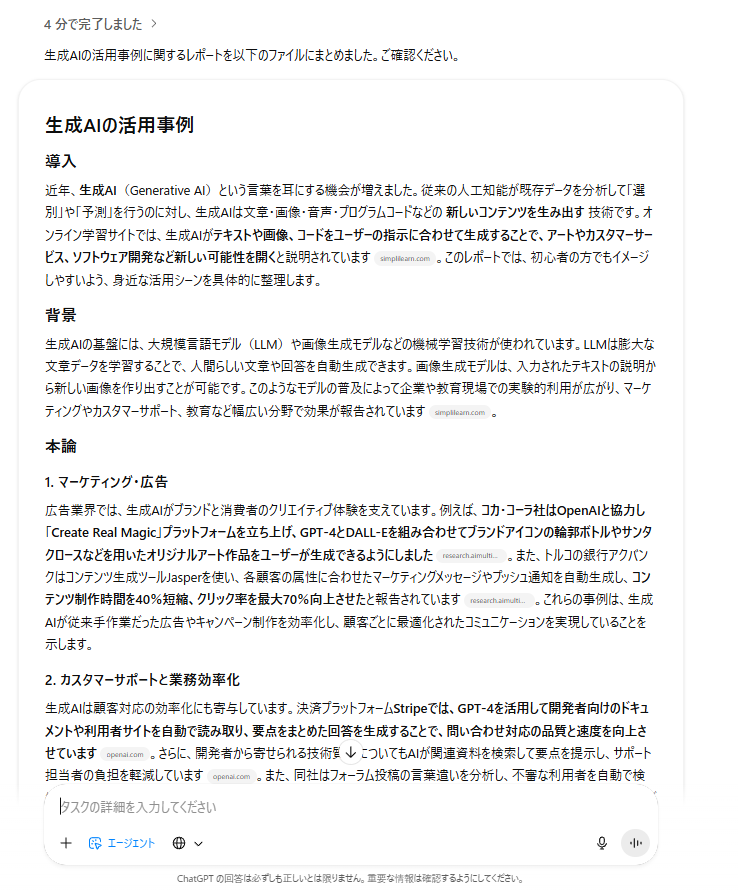

レポート・スライド資料の自動作成

AIエージェントは、レポートやスライド資料の作成を自動化できます。テーマを伝えるだけで、必要な要素をまとめた下書きを数分で生成できるのが特徴です。

主な活用例としては、次のようなものがあります。

- Web上の情報を調べ、要点を整理したレポートを作成

- 企画書や報告資料などのスライド構成を自動で生成

- 文章や図表を整え、プレゼン資料のたたき台を用意

今回はChatGPTエージェントを利用して、初心者向けの生成AI活用事例に関するレポートを作成してみました。

<命令文>

以下の条件でレポートを作成してください。

・テーマ:[生成AIの活用事例]

・目的:[初心者でもイメージできるように、具体的な活用シーンを整理する]

・構成:導入 → 背景 → 本論 → まとめ

・文体:読みやすい説明文(専門用語はかみくだいて解説)

・分量:1,000文字前後

・出力形式:Markdown形式(見出しと段落を明確に)

<出力結果>

上記のように、AIエージェントがWebサイトを検索して情報を集め、レポートを作成してくれます。

資料作成は時間がかかりやすい作業ですが、AIエージェントを活用すれば、ゼロから手を動かす必要がありません。下書きの段階を自動化することで、内容の精査やブラッシュアップに集中できます。

スケジュールの自動生成・チェック

AIエージェントは、カレンダーサービスと連携することでスケジュール管理も自動化できます。Googleカレンダーなどを使っている場合、予定の確認や入力を手作業で行う必要がなくなります。

例えば、日程やタスクをAIエージェントに伝えるだけで、カレンダーに自動で登録することが可能です。さらに、登録済みの予定を定期的にチェックし、重複や抜け漏れを防げます。

ちょっとした予定の整理から複数人のスケジュール調整まで幅広く対応できるため、時間管理にかかる負担を大きく減らせます。面倒な事務的作業を自動化し、スケジュール管理を自然に回せるようになるのが特徴です。

コードの自動生成・実行

AIエージェントは、指示内容に応じてプログラムコードを自動で生成・実行できます。Pythonのようなプログラミング言語を知らなくても、目的を伝えるだけで必要な処理の組み立てが可能です。

活用の例としては、次のようなものがあります。

- 売上データや会員数データをもとに前年比や推移を自動計算

- 数値をもとにグラフを作成し、見やすい形に整える

- CSVを読み込んで、大量データを処理する簡易システムを構築

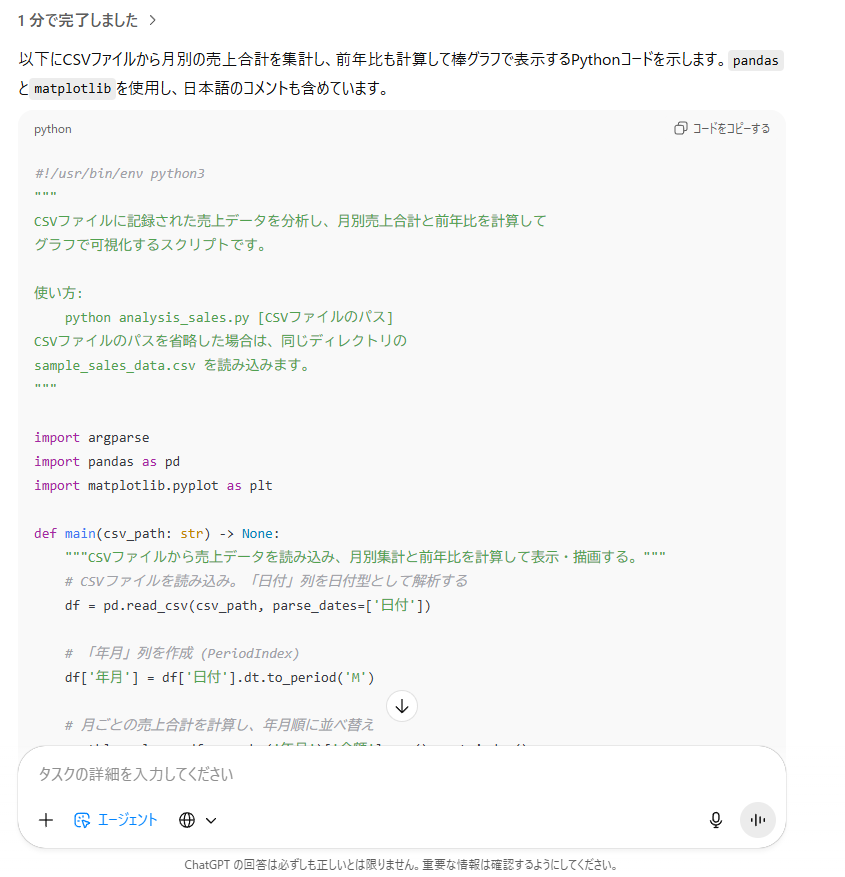

今回はサンプルとして500件の売上データを作成して、その内容を分析するプログラムを生成してもらいました。

<命令文>

以下の条件でPythonコードを生成してください。

【目的】

CSVファイルに記録された売上データを分析し、結果をグラフで可視化したい。

【処理内容】

・CSVファイルを読み込む

・月ごとの売上合計を集計

・前年比を計算

・棒グラフで表示

・結果をわかりやすくコメント付きで出力

【データ形式】

CSVファイルの列は「日付」「商品名」「金額」

【出力】

・実行可能なPythonコード

・コードに日本語コメントを入れる

・matplotlibを使用

<出力結果>

上記のように処理の内容を解説したスクリプトをわずか1分で作成できました。

AIエージェントでは、これまで専門知識が必要だった分析や処理を、誰でも短時間で実行できるのが大きな利点です。データ活用のハードルを下げ、分析結果をすぐに仕事や生活に生かせるようになります。

メールの自動要約・作成

AIエージェントは、メールの内容を自動で要約したり、返信文の下書きを作成したりできます。受信したメールを一通ずつ読む必要がなくなり、処理にかかる時間を大きく短縮できます。

受信ボックスの中から「今日対応すべきメール」だけをまとめる、急ぎの案件を優先的に整理するといったことも可能です。大量のメールを抱えていても、要点の確認と対応の判断がスムーズになります。

メール処理を自動化することで、重要な内容の見落としを防ぎ、やるべき業務に集中できる環境をつくれます。

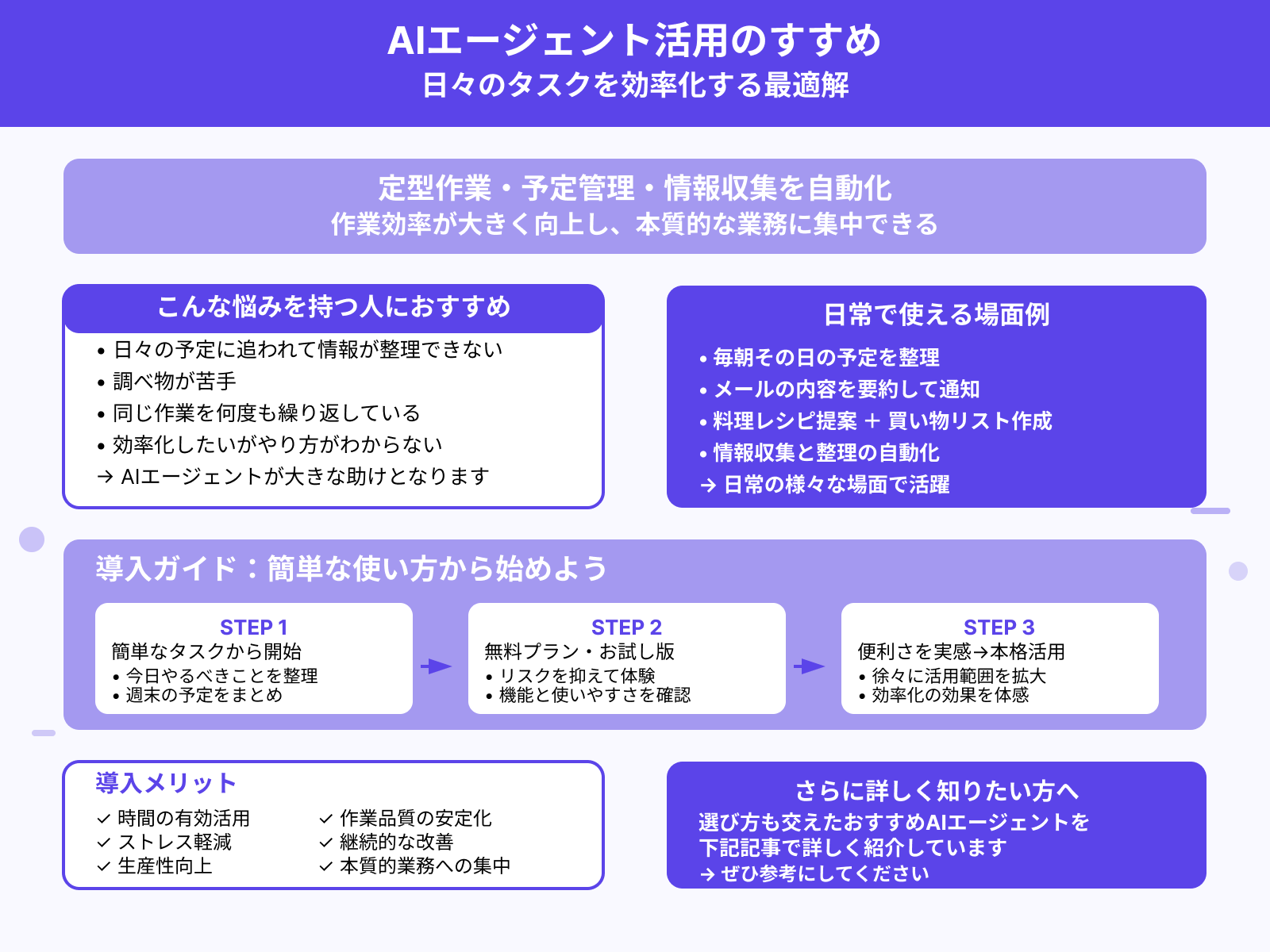

AIエージェントは使うべき?

日々のタスクを効率化したい人には、AIエージェントの活用がおすすめです。

面倒な定型作業や予定の管理、情報収集などを自動でこなしてくれるため、作業効率が大きく向上するからです。「日々の予定に追われて情報が整理できない」「調べ物が苦手」「同じ作業を何度も繰り返している」などの悩みを抱えている人には、大きな助けとなります。

たとえば「毎朝その日の予定を整理してくれる」「メールの内容を要約して通知してくれる」「料理レシピを提案しながら買い物リストを作成してくれる」など、日常の中でも使える場面は豊富です。

導入を迷っている人は「今日やるべきことを整理してもらう」「週末の予定をまとめてもらう」などの簡単な使い方から始めれば、少しずつその便利さを実感できます。また、有料サービスにいきなり課金せず無料プランやお試し版を使うことで、リスクを抑えて導入判断が可能です。

なお、下の記事では選び方も交えおすすめのAIエージェントを詳しく紹介しているので、よければ参考にしてください。

初心者にはどんなAIエージェントがおすすめ?

AIエージェントは数多くありますが、初心者にとって大切なのは使いやすさです。

上記を踏まえ、初心者におすすめのAIエージェント5つを厳選しました。

| サービス名 | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|

| Chat GPTエージェント | チャット感覚で指示が出せる。 やりたいことが曖昧でも質問しながら進められる。 | はじめて生成AIやAIエージェントを触る人 |

| Microsoft Copilot | AIエージェントモードを搭載。 Office製品との連携が強み。 | Microsoft製品を利用する人 |

| Google Enterprise | Google検索とAIの処理速度を活かした設計。 Googleサービスとの連携が容易 | Google製品を利用する人 |

| Manus | チャット形式でタスクを命令。 検索から分析まで一連の処理を自動化。 | AIエージェント特化のサービスを使いたい人 |

| Genspark | 基本的な作業自動化に加え、電話代行にも対応 | 直感的な操作で電話対応まで自動化したい人 |

表にあるツールはいずれも、複雑な設定なしで利用を始められます。どれを選ぶか迷ったときは、MicrosoftやGoogleなど普段よく使っているサービスとの相性で判断するのもおすすめです。

上記を含め、おすすめのAIエージェントをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

AIエージェントの主な種類

AIエージェントには、目的や動作原理に応じていくつかのタイプがあります。ここでは代表的な5種類を取り上げ、それぞれの特徴や適した用途を紹介します。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 反応型 | 決められた規則と条件に従って反応する |

| モデルベース型 | 今の状況をモデル化し、その情報をもとに行動する |

| 目標ベース型 | 明確な目標に向けて行動を計画する目的重視型 |

| ユーティリティ型 | 「もっとも効率が良い」と判断される行動を選んで実行 |

| 学習型 | 使うたびに行動パターンを最適化して賢くなる |

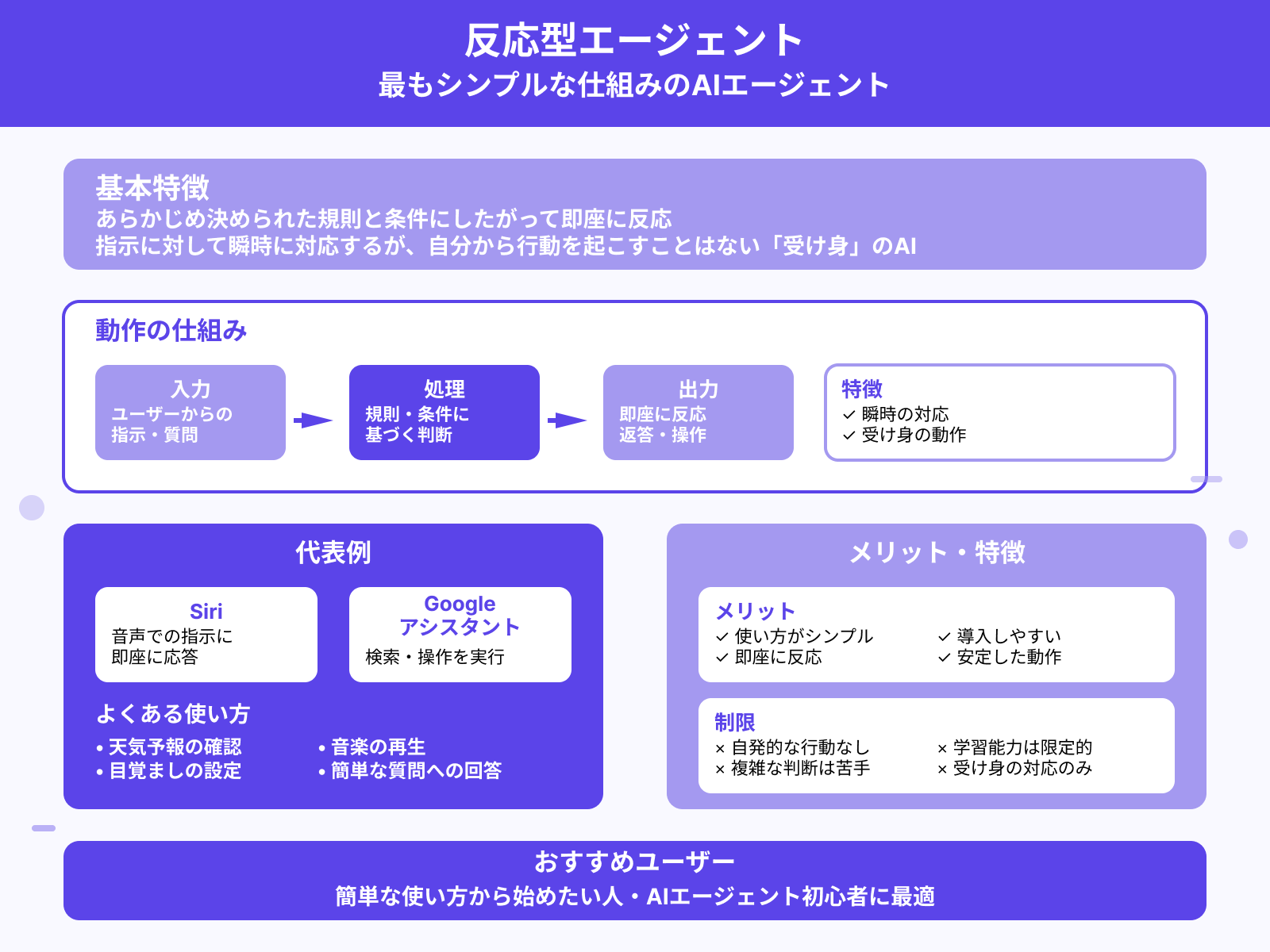

反応型

反応型エージェントは、最もシンプルな仕組みを持つAIエージェントです。あらかじめ決められた規則と条件にしたがって即座に反応する特徴を持ちます。

「Siri」や「Googleアシスタント」などが代表例で、話しかけるとそれに応じた返答や操作を行ってくれます。天気を聞いたり、目覚ましを設定したりと、指示に対して瞬時に対応する点が特徴です。ただし、自分から行動を起こすことはなく、あくまで「受け身」のAIといえます。

簡単な使い方から始めたい人にとって、導入しやすいタイプです。

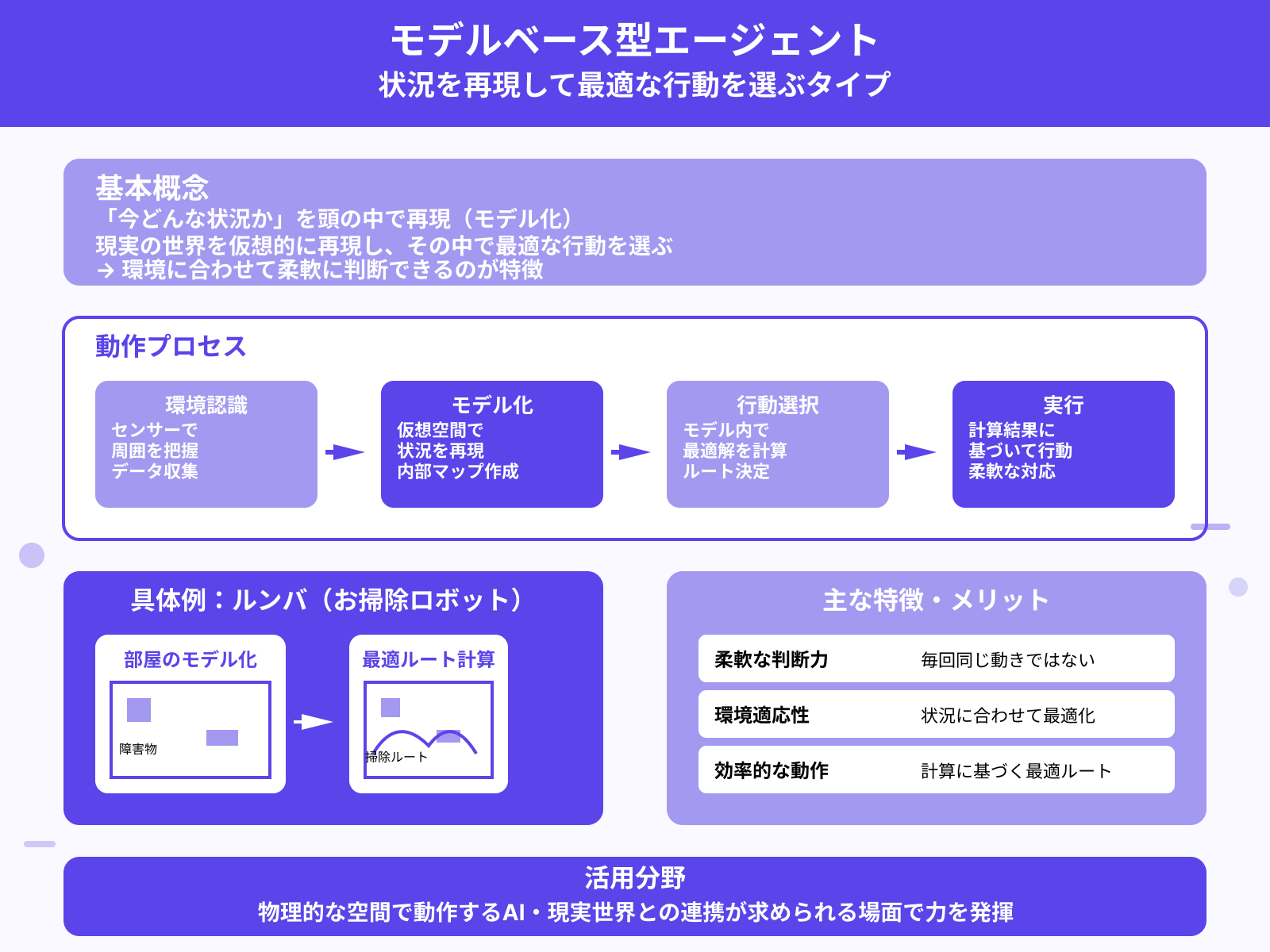

モデルベース型

モデルベース型エージェントは「今どんな状況か」を頭の中で再現(モデル化)し、その情報をもとにして行動を選ぶタイプです。現実の世界を仮想的に再現し、その中で最適な行動を選ぶのが特徴です。

たとえばルンバのようなお掃除ロボットは、部屋の形や障害物をモデル化し、それをもとに最適な掃除ルートを計算します。これにより、毎回同じ動きではなく、環境に合わせて柔軟に判断できるのが特徴です。

物理的な空間で動作するAIに多く使われており、現実世界との連携が求められる場面で力を発揮します。

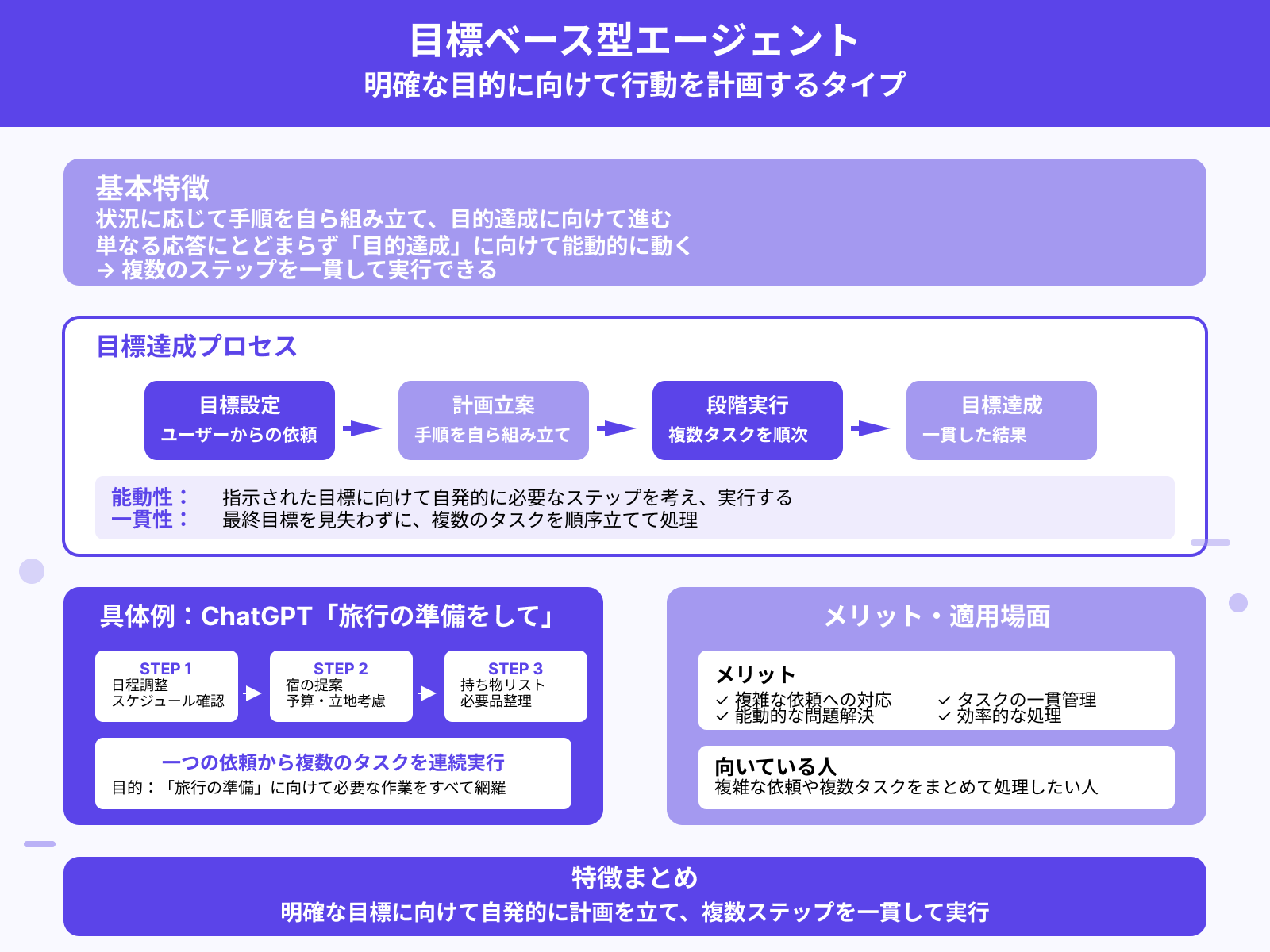

目標ベース型

目標ベース型エージェントは、明確な目的に向けて行動を計画するのが特徴です。状況に応じて手順を自ら組み立て、目的達成に向けて進みます。

たとえば、ChatGPTのようなAIに「旅行の準備をして」と依頼すると、日程調整・宿の提案・持ち物リストの作成など複数のステップを一貫して実行します。単なる会話の応答にとどまらず「目的達成」に向けて能動的に動けるのが、このタイプの魅力です。

複雑な依頼や、複数タスクをまとめて処理したい人に向いています。

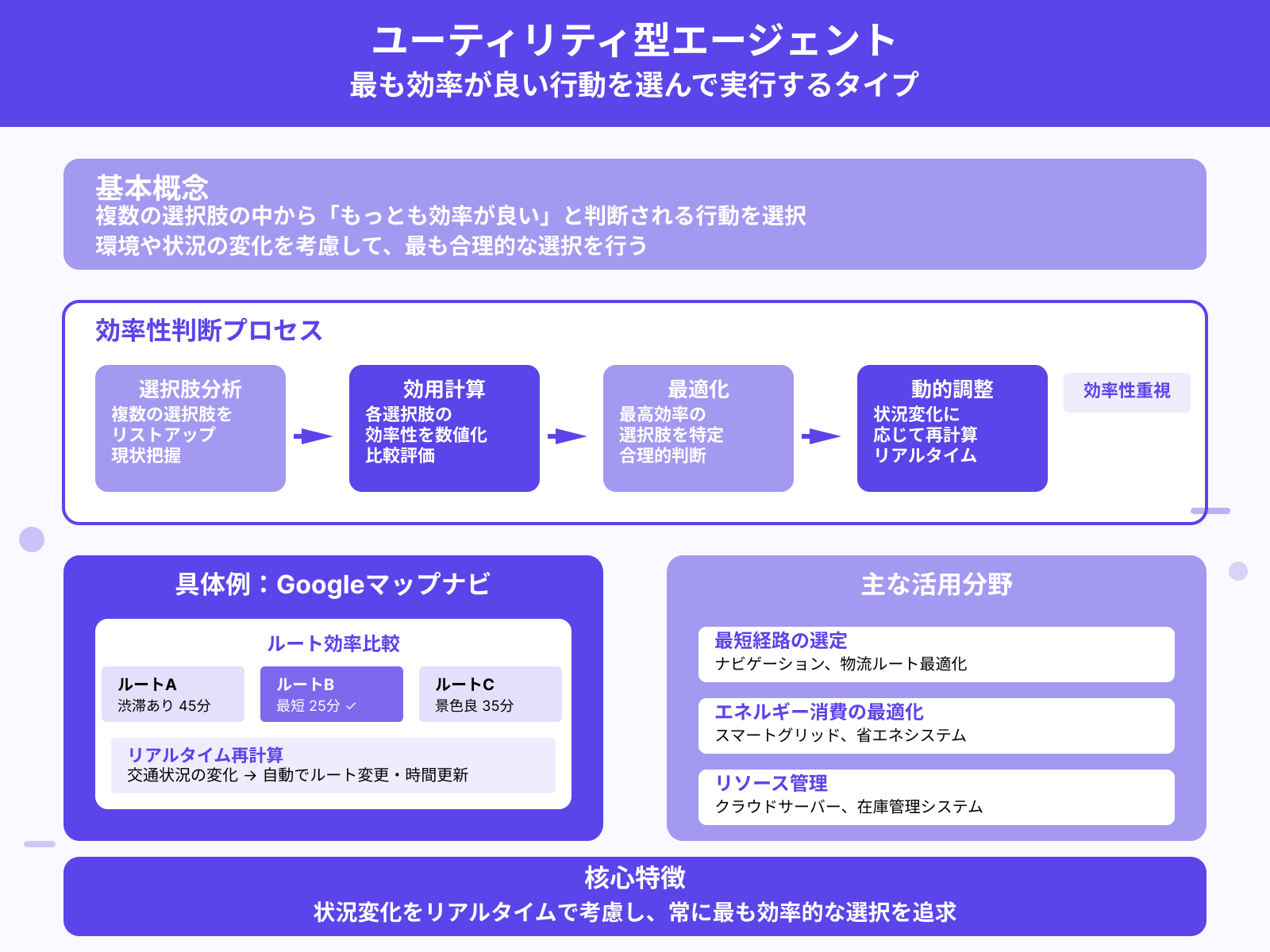

ユーティリティ型

ユーティリティ型エージェントは、複数の選択肢の中から「もっとも効率が良い」と判断される行動を選んで実行します。

たとえば、Googleマップのナビ機能は、現在の交通状況をもとに最短ルートや所要時間をリアルタイムで再計算します。このように、環境や状況の変化を考慮して、最も合理的な選択を行うのが特徴です。

最短経路の選定、エネルギー消費の最適化、リソース管理などに活用されています。

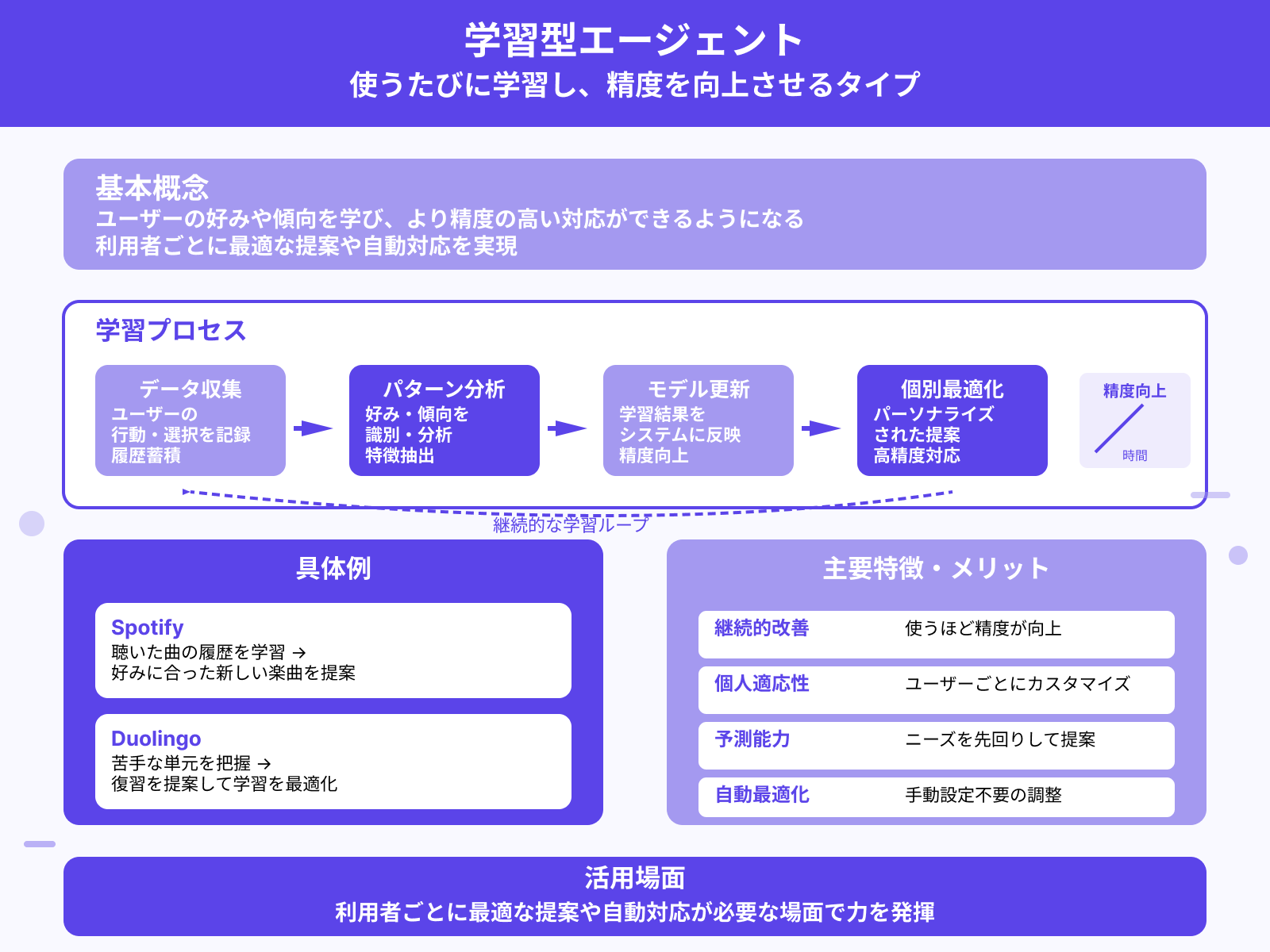

学習型

学習型エージェントは、使うたびにユーザーの好みや傾向を学び、より精度の高い対応ができるようになるタイプです。

たとえばSpotifyでは、あなたが聴いた曲の履歴を学習して、好みに合った新しい楽曲を提案してくれます。また、英語学習アプリDuolingoのAIは、苦手な単元を把握して復習を提案してくれるなど学習の最適化にも活用されています。

このように、利用者ごとに最適な提案や自動対応が必要な場面で力を発揮するのが、学習型エージェントの用途です。

まとめ

AIエージェントは、指示を待つだけのツールではなく、自律的に行動して目標に向かって動いてくれる存在です。

情報収集からスケジュール管理、作業の自動化まで幅広く活用でき、個人の生活や仕事を支える強力なサポーターになり得ます。

導入には、誤回答や個人情報の流出といった注意点もありますが、簡単な使い方から始めることで、少しずつその便利さを実感できるはずです。あなたの生活や作業を、AIエージェントの力でより快適に整えてみてはいかがでしょうか。