生成AIで文字起こしがここまで進化!おすすめツールと活用法を解説

生成AIの文字起こしって従来のツールと何が違うの?本当に精度が高いの?

無料のツールから有料のものまでたくさんあるけど、結局どれを選べばいいの?

実際に仕事で使うとなると、セキュリティとか法的な問題って大丈夫なの?

生成AI技術の革新により、音声から文字への変換は従来の音声認識技術を大きく超える精度と機能性を実現しています。OpenAIのWhisperをはじめとする先進的なツールの登場により、会議議事録や動画字幕の作成が飛躍的に効率化されました。

しかし、数多くのツールが登場する中で、どのサービスを選べば良いのか迷っている方も多いのではないでしょうか。また、単に文字起こしができるだけでなく、実際の業務でどのように活用すれば最大の効果を得られるのか、セキュリティ面での注意点は何かといった疑問を抱える方も少なくありません。

そこでこの記事では、生成AIによる文字起こしの基本的な仕組みから、おすすめツール5選の詳細比較、実際の使い方、業務での活用事例まで包括的に解説します。

- 生成AI文字起こしの仕組みと従来技術との違い、おすすめツール5選の特徴と選び方がわかる

- 実際の操作手順から業務での活用事例、精度を高めるための具体的なコツがわかる

- セキュリティリスクや法的注意点、今後の技術発展の方向性がわかる

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

生成AIによる文字起こしとは?

生成AIの技術革新により、音声から文字への変換は従来の音声認識を大きく超える精度と機能性を実現しています。単なる文字起こしから、文脈理解や要約生成まで一貫して処理できるようになったのが大きな特徴です。

ここからは、生成AIによる文字起こしの基本概念について詳しく解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

文字起こしAIと生成AIの違いとは?

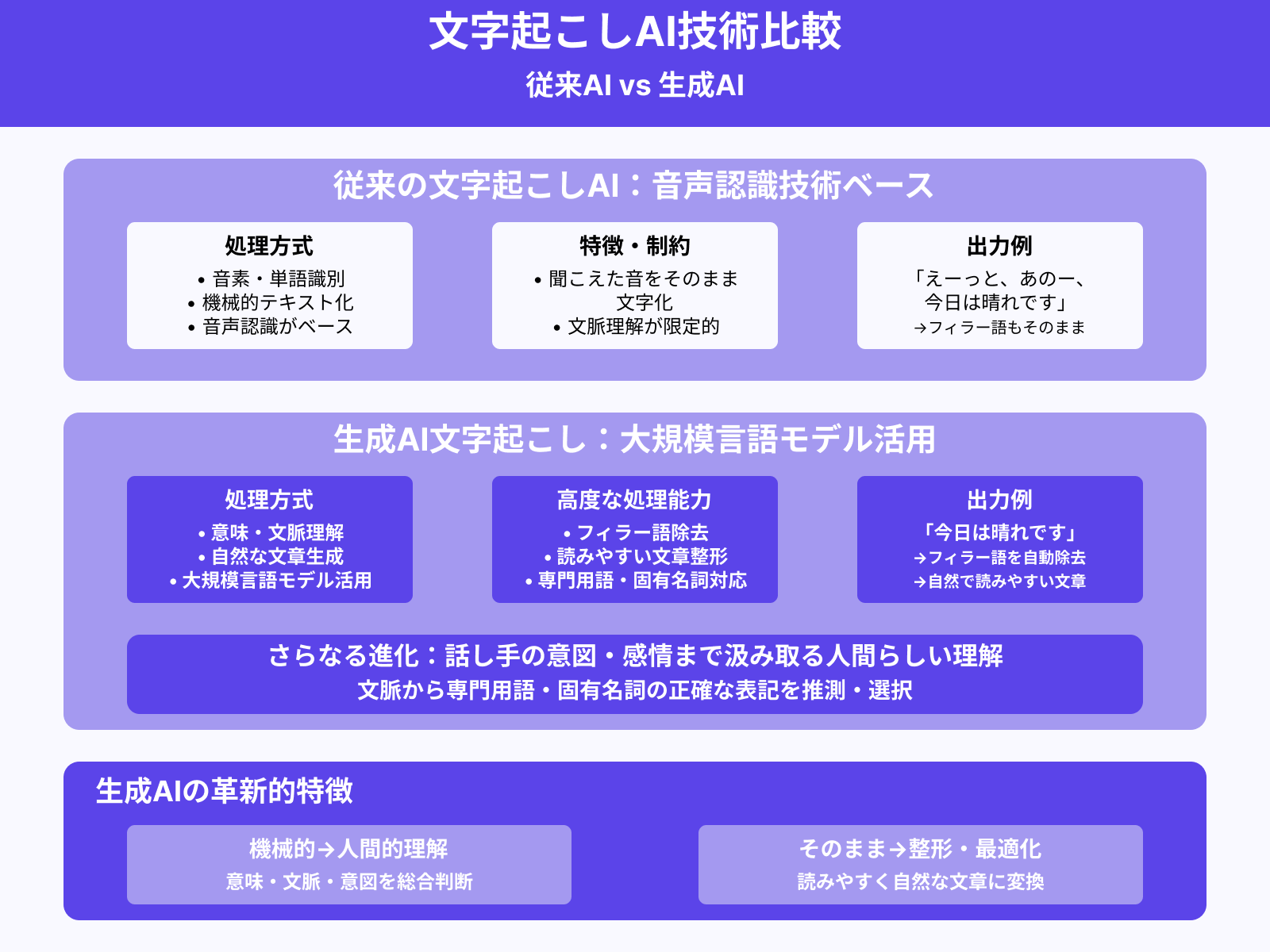

従来の文字起こしAIは音声認識技術をベースとし、音素や単語を識別して機械的にテキスト化する仕組みでした。一方、生成AIによる文字起こしは大規模言語モデルの力を活用し、音声の意味や文脈を理解した上でより自然な文章を生成します。

例えば、話し手が「えーっと」「あのー」といった言葉を発した場合、従来のAIはそのまま文字化していましたが、生成AIはこれらを適切に除去し、読みやすい文章に整形してくれるのです。また、専門用語や固有名詞についても、文脈から推測して正確な表記を選択する能力が大幅に向上しています。

話し手の意図や感情まで汲み取り、より人間らしい理解に基づいた文字起こしを実現しているのが生成AIの大きな特徴と言えるでしょう。

音声→テキスト変換の処理フロー

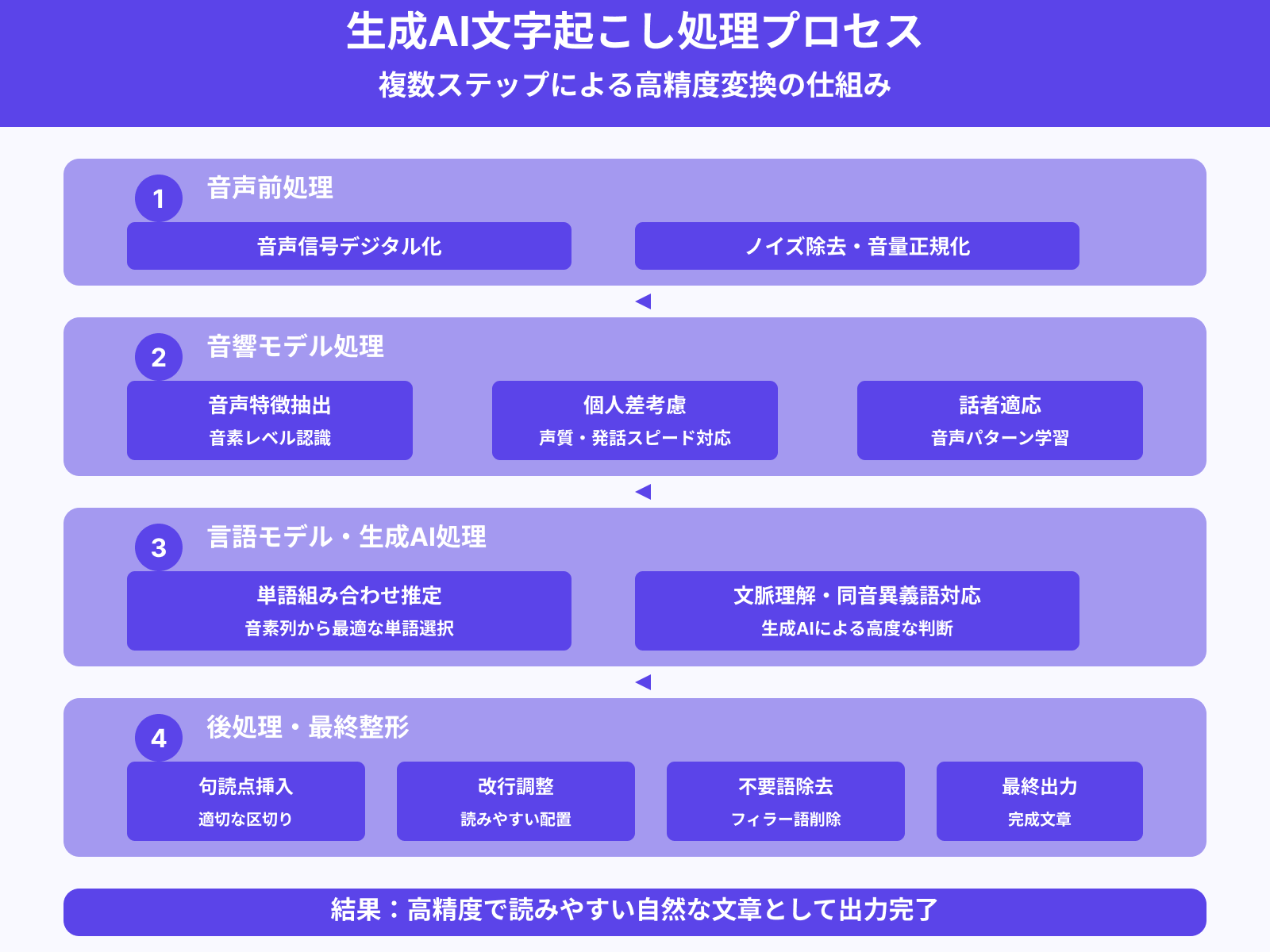

生成AIによる文字起こしは、複数のステップを経て高精度な変換を実現しています。

最初に音声信号をデジタル化し、ノイズ除去や音量正規化などの前処理を行います。次に音響モデルが音声の特徴を抽出し、音素レベルでの認識を実施するのです。この段階で話者の声質や発話スピードなどの個人差も考慮されます。

続いて言語モデルが働き、認識された音素列から最も確からしい単語の組み合わせを推定、生成AIはこの段階で文脈情報を活用し、同音異義語の適切な選択も行います。最終的に後処理において、句読点の挿入や改行の調整、不要な言葉の除去などを行い、読みやすい文章として出力される仕組みです。

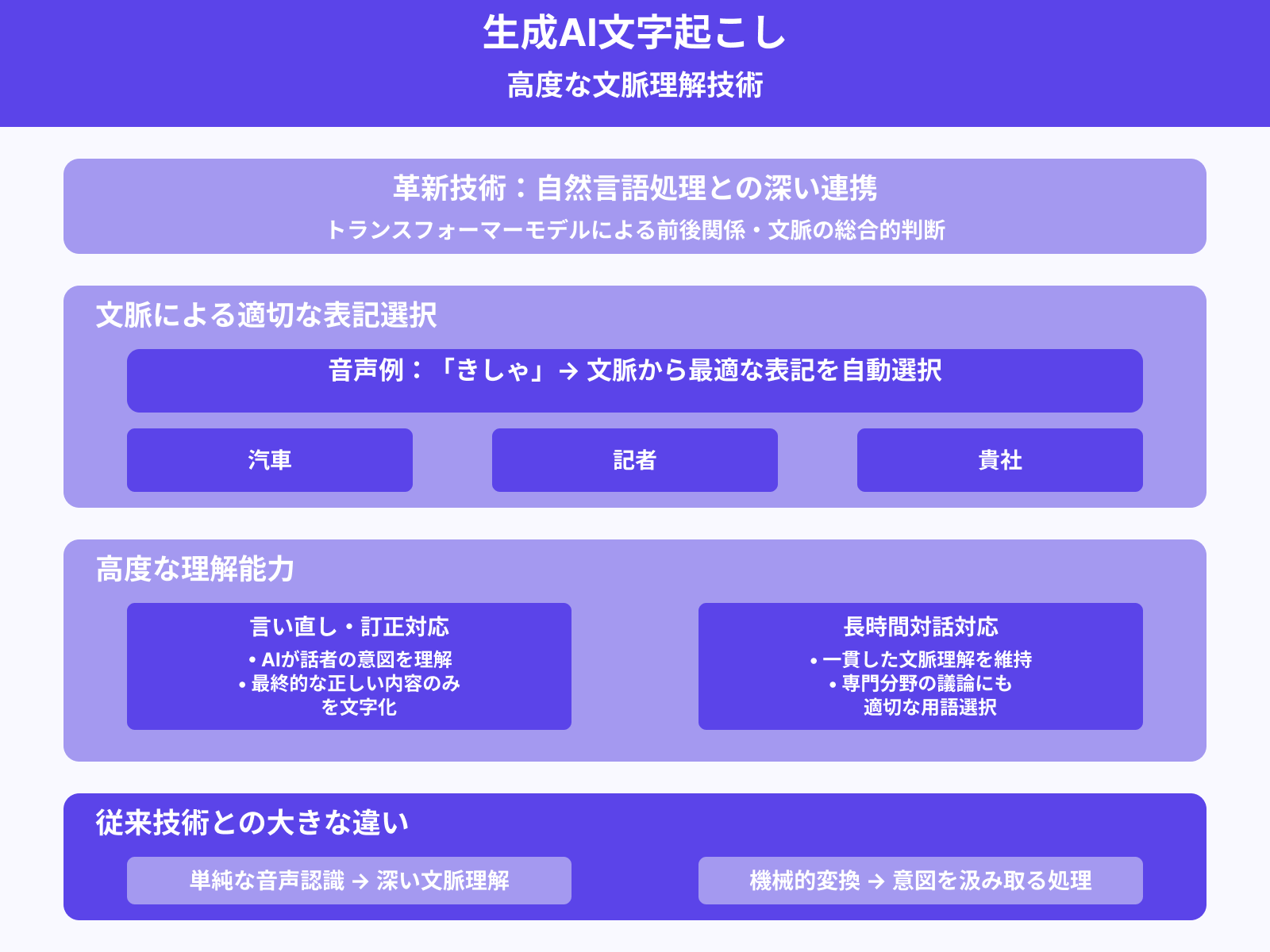

自然言語処理との連携で文脈理解も向上

生成AIの文字起こしでは、単純な音声認識を超えて自然言語処理技術との深い連携が実現されています。

トランスフォーマーモデルなどの先進的なアーキテクチャにより、話し手の発言の前後関係や文脈を総合的に判断できるようになりました。例えば、「きしゃ」という音声に対して、会話の流れから「汽車」「記者」「貴社」のうち最適な表記を選択することが可能です。

さらに話者が言い直しや訂正を行った場合でも、AIが意図を理解して最終的な正しい内容のみを文字化してくれます。

長時間の会話でも一貫した文脈理解を維持し、専門分野の議論においても適切な用語選択ができる点が、従来技術との大きな違いと言えるでしょう。

生成AI文字起こしにおすすめのツール5選

現在、生成AI技術を活用した文字起こしツールが数多くリリースされており、それぞれに特色ある機能を持っています。業務効率化や用途に応じて、最適なツールを選択することが重要です。

ここからは、特に注目すべき生成AI文字起こしツールについて解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

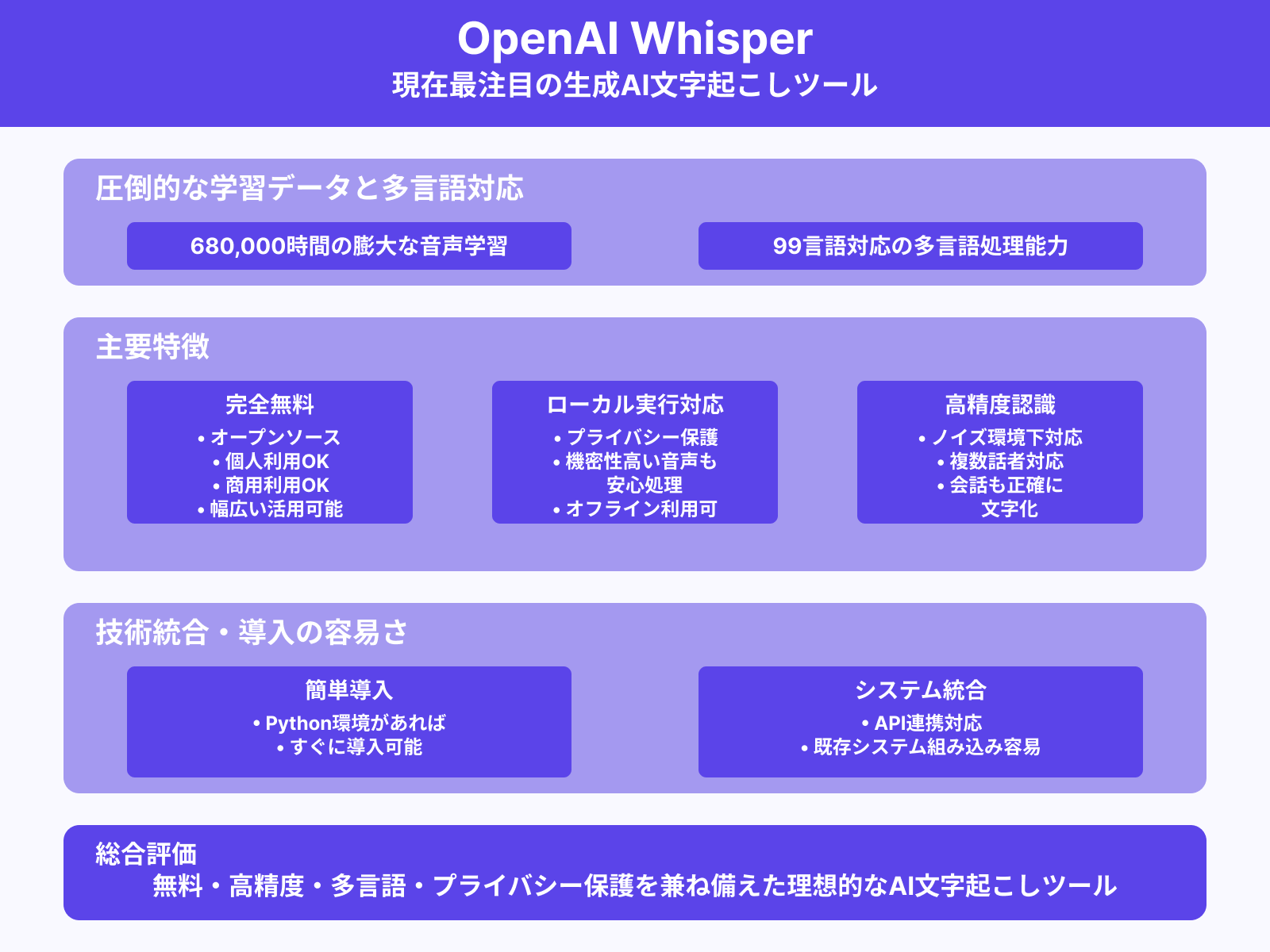

Whisper(OpenAI)

OpenAIが開発したWhisperは、現在最も注目される生成AI文字起こしツールの一つです。680,000時間という膨大な音声データで学習されており、99の言語に対応した多言語処理能力を持っています。

最大の特徴は完全無料のオープンソースであることで、個人利用から商用利用まで幅広く活用可能です。ローカル環境での動作も可能なため、機密性の高い音声データも安心して処理できます。

ノイズ環境下でも高い認識精度を維持し、複数話者の会話も正確に文字化してくれる点が大きな魅力でしょう。Python環境があれば簡単に導入でき、APIとの連携により既存システムへの組み込みも容易な設計となっています。

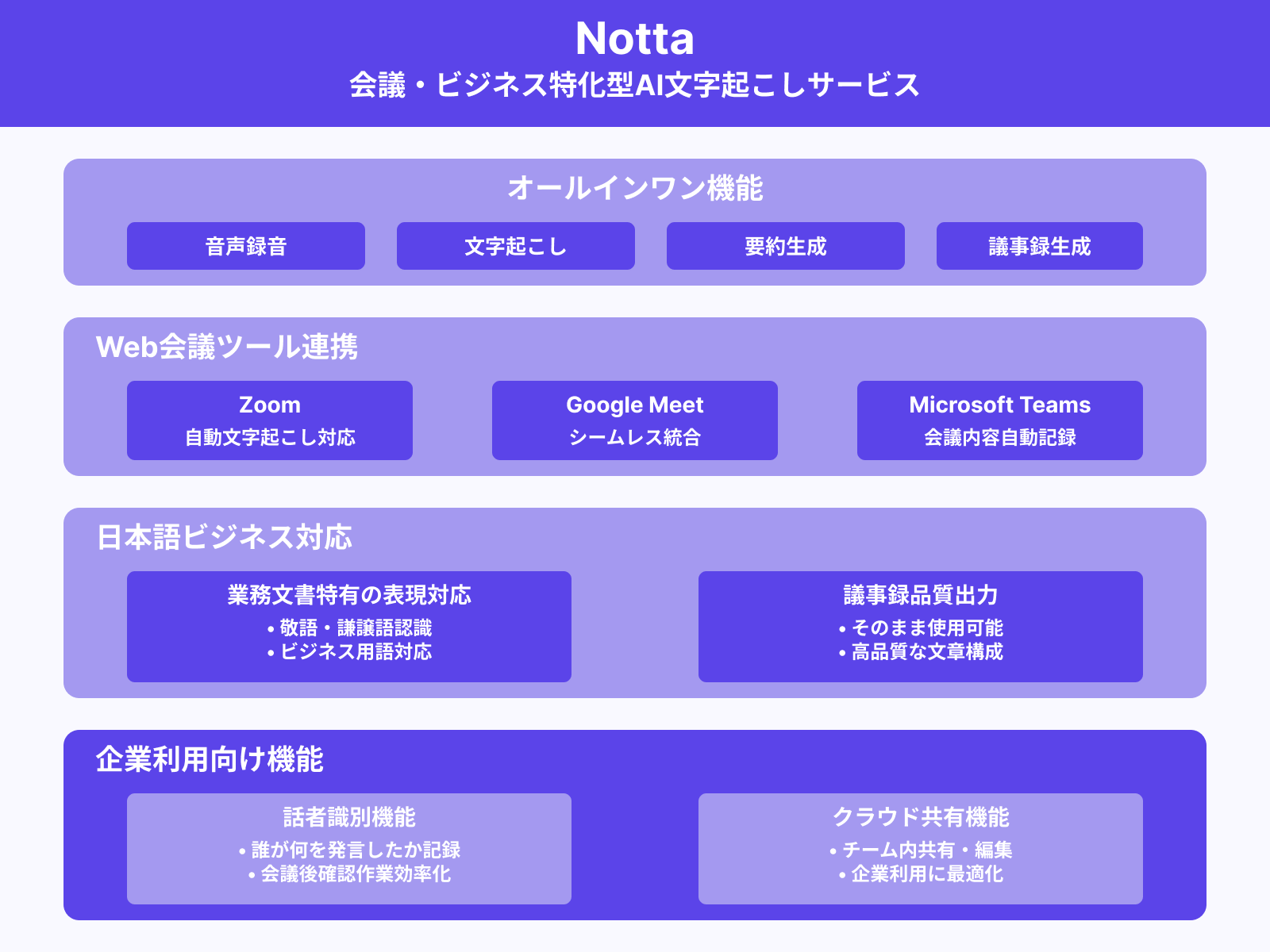

Notta

Nottaは会議やビジネスシーンに特化した生成AI文字起こしサービスです。音声の録音から文字起こし、さらには要約や議事録生成まで一貫して処理できるオールインワン機能を提供しています。

Web会議ツールとの連携機能により、ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teamsでの会議内容を自動で文字起こしすることが可能です。日本語の業務文書特有の表現や敬語にも対応しており、そのまま議事録として使用できるレベルの高品質な出力を実現しています。

話者の識別機能により、誰が何を発言したかも明確に記録されるため、会議後の確認作業が大幅に効率化することが可能です。クラウドベースのサービスで、チーム内での共有や編集も簡単に行える点が企業利用に適しています。

Otter.ai

Otter.aiは、リアルタイム文字起こし機能に特化した生成AI搭載ツールです。

会議中に発言内容がリアルタイムで文字化されるため、聞き逃しを防いだり、重要なポイントをその場で確認することが可能です。英語を中心とした高精度な音声認識に加え、話者の特定や発言の重要度判定なども自動で行います。

会議の途中参加者に対して、それまでの議論内容をAIが要約して提示する機能も搭載されています。音声とテキストの同期再生機能により、後から特定の発言箇所を素早く確認することも可能です。

モバイルアプリも充実しており、外出先での打ち合わせや電話会議でも手軽に文字起こしを活用できる点が評価されています。

Google Gemini

Google Geminiは、Googleの最新生成AI技術を活用した文字起こしサービスです。多言語対応に優れており、文字起こしと同時にリアルタイム翻訳も実行できる点が大きな特徴となっています。

大容量の音声ファイルも効率的に処理でき、長時間のセミナーや講演会の文字起こしにも対応可能です。Google Workspaceとの連携により、文字起こし結果を直接Google DocsやGoogle Sheetsに出力できます。

AIによる文章構造の最適化機能により、話し言葉を読みやすい文章形式に自動変換することが可能です。クラウドの処理能力を活用するため、複数ファイルの同時処理や大規模なバッチ処理にも優れた性能を発揮します。

Geminiの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

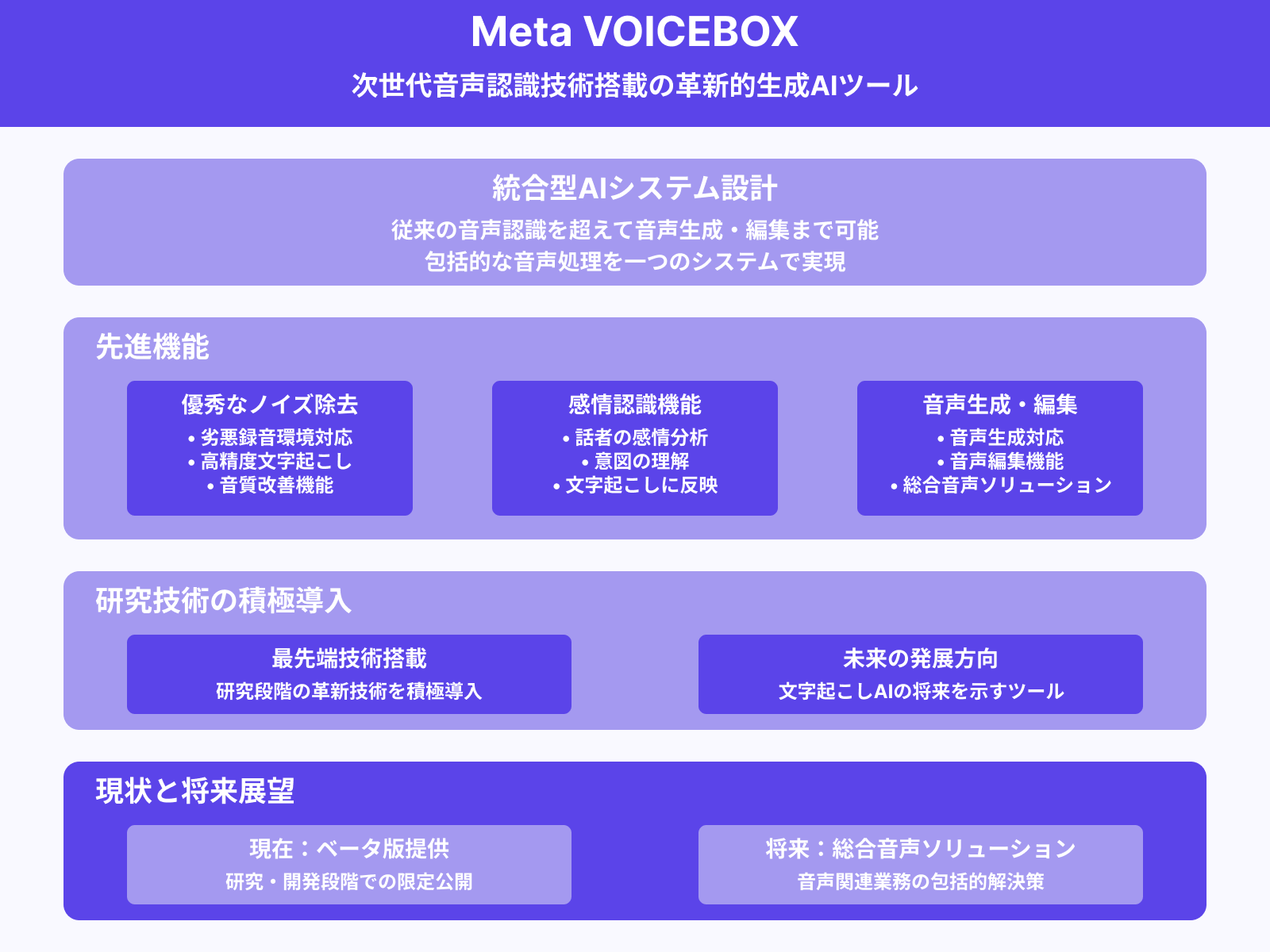

VOICEBOX(Meta)

MetaのVOICEBOXは、次世代の音声認識技術を搭載した革新的な生成AIツールです。従来の音声認識を超えて、音声の生成や編集まで可能な統合型AIシステムとして設計されています。

ノイズ除去や音質改善機能が特に優秀で、劣悪な録音環境の音声でも高精度な文字起こしを実現します。感情認識機能により、話者の感情や意図も分析し、文字起こし結果に反映させられるのが特徴です。

研究段階の最先端技術も積極的に導入されており、今後の文字起こしAIの発展方向を示すツールとして注目されています。現在はベータ版として提供されていますが、将来的には音声関連業務の総合的なソリューションとなることが期待されます。

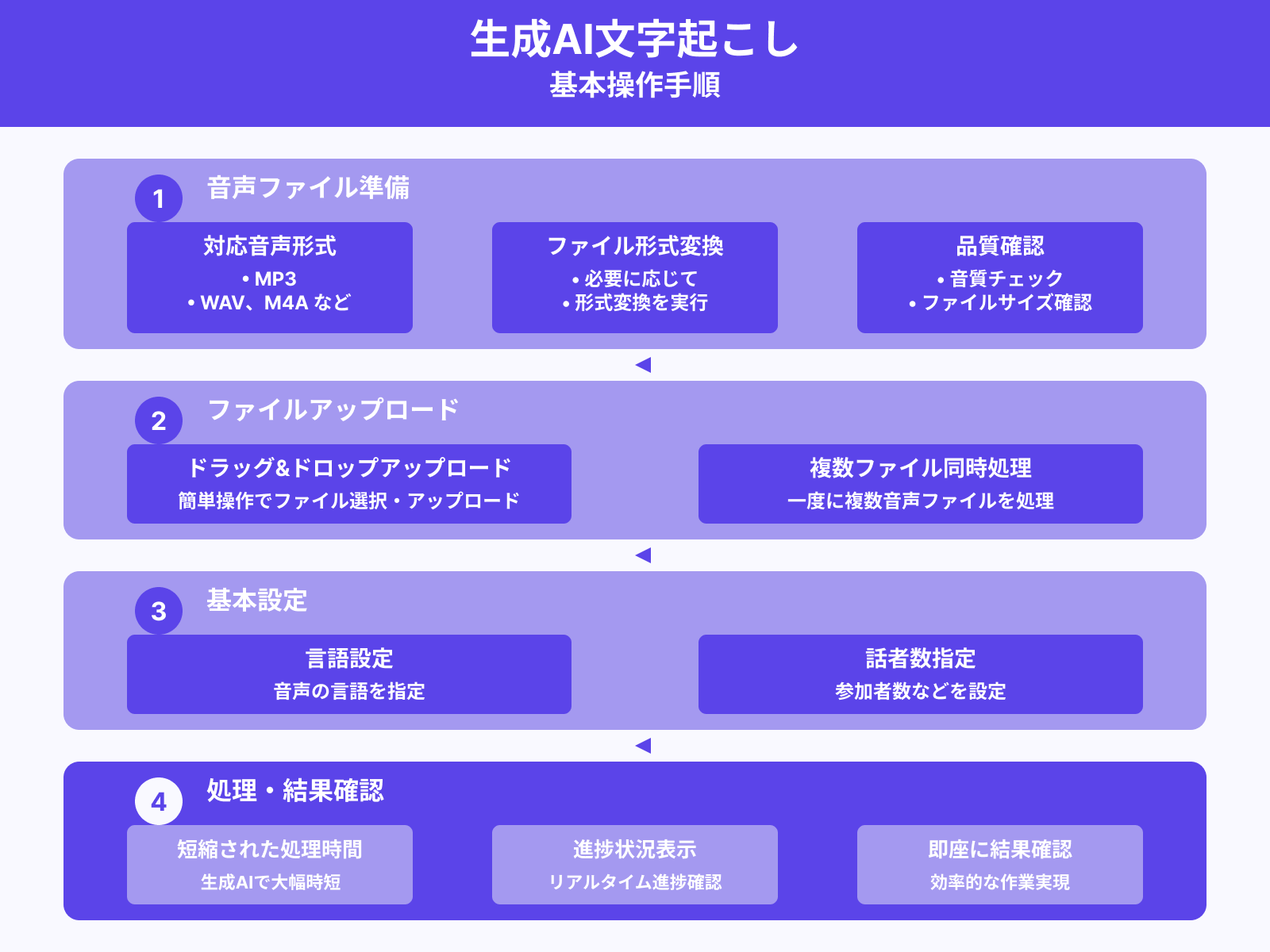

実際の使い方|生成AI文字起こしの手順を解説

生成AI文字起こしの実際の操作手順は、ツールによって多少の違いはあるものの、基本的な流れは共通しています。適切な設定と手順を理解することで、より高品質な文字起こし結果を得ることが可能です。

ここからは、実際の作業手順について具体的に解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

音声ファイルのアップロード〜処理までの流れ

生成AI文字起こしの基本的な操作は、音声ファイルの準備から始まります。対応する音声形式(MP3、WAV、M4Aなど)を確認し、必要に応じてファイル形式の変換を行います。

多くのツールでは、ドラッグ&ドロップによる簡単なアップロード機能が提供されており、複数ファイルの同時処理も可能です。アップロード完了後、音声の言語設定や話者数の指定などの基本設定を行います。

処理時間は音声の長さとファイルサイズに依存しますが、生成AIの活用により従来より大幅に短縮されています。処理中は進捗状況が表示され、完了後すぐに結果を確認できる仕組みになっているため、効率的な作業が可能です。

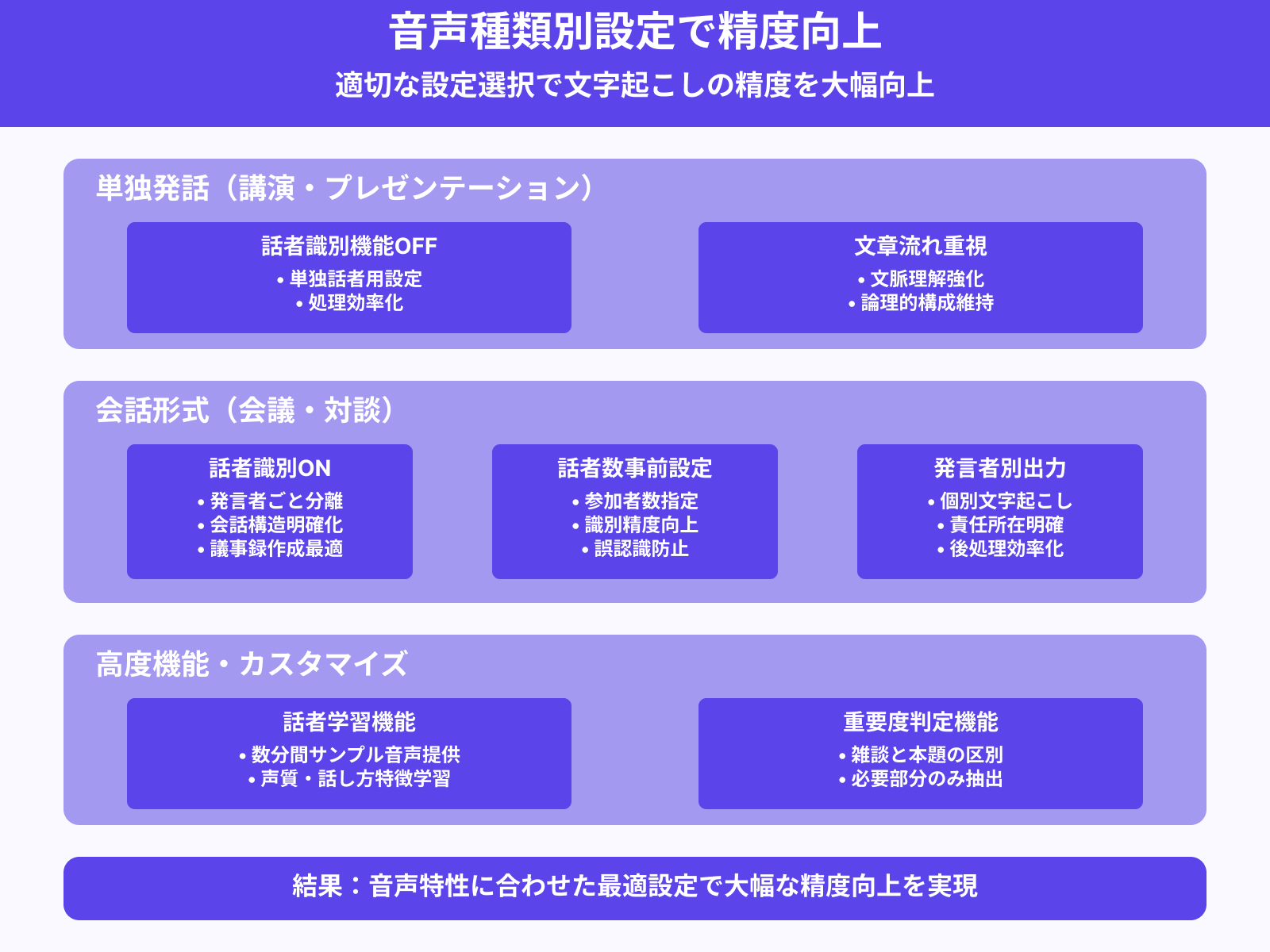

会話形式/単独発話形式の設定ポイント

音声の種類に応じて適切な設定を選択することで、文字起こしの精度を大幅に向上させられます。

単独発話(講演、プレゼンテーション等)の場合は、話者識別機能をオフにし、文章の流れを重視した設定が有効です。会話形式(会議、対談等)では、話者識別機能を有効にして、発言者ごとに文字起こし結果を分けることが重要になります。複数話者が参加する場合は、事前に話者数を設定しておくと、より正確な識別が可能です。

話者の声質や話し方の特徴を学習させる機能があるツールでは、数分間のサンプル音声を提供することで精度向上が期待できます。雑談と本題の区別が必要な場合は、重要度判定機能を活用して、必要な部分のみを抽出することも可能です。

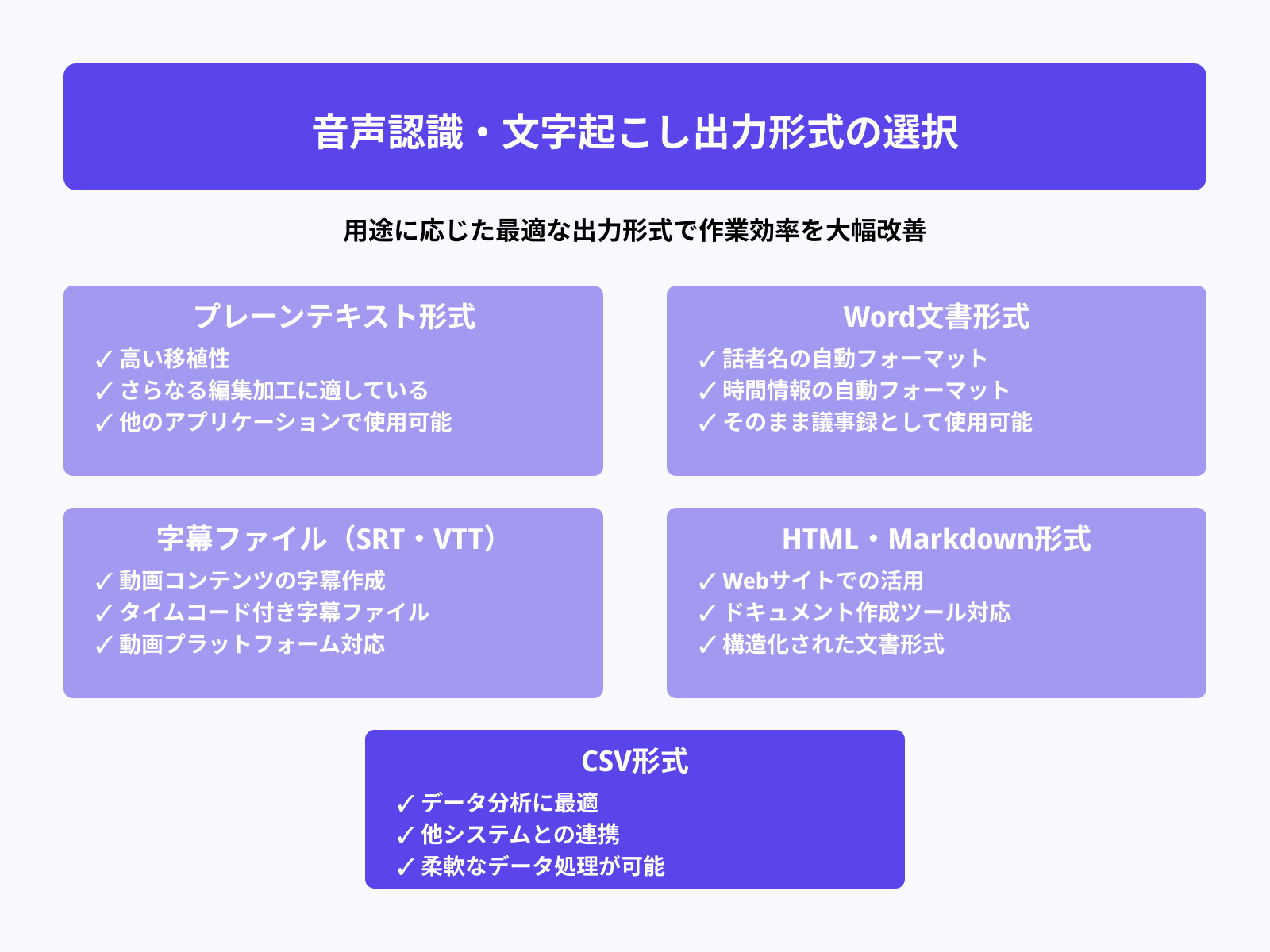

出力形式(テキスト/Word/字幕ファイル)を選ぶ

用途に応じて最適な出力形式を選択することで、後の作業効率を大幅に改善できます。

プレーンテキスト形式は、他のアプリケーションへの移植性が高く、さらなる編集加工を行う場合に適しています。Word文書形式では、話者名や時間情報が自動的にフォーマットされ、そのまま議事録として使用可能です。

動画コンテンツの字幕作成が目的の場合は、SRTやVTT形式での出力により、タイムコード付きの字幕ファイルが生成されます。HTMLやMarkdown形式での出力に対応するツールでは、Webサイトやドキュメント作成ツールでの活用も容易になります。

CSV形式での出力機能があれば、データ分析や他システムとの連携にも柔軟に対応できるでしょう。

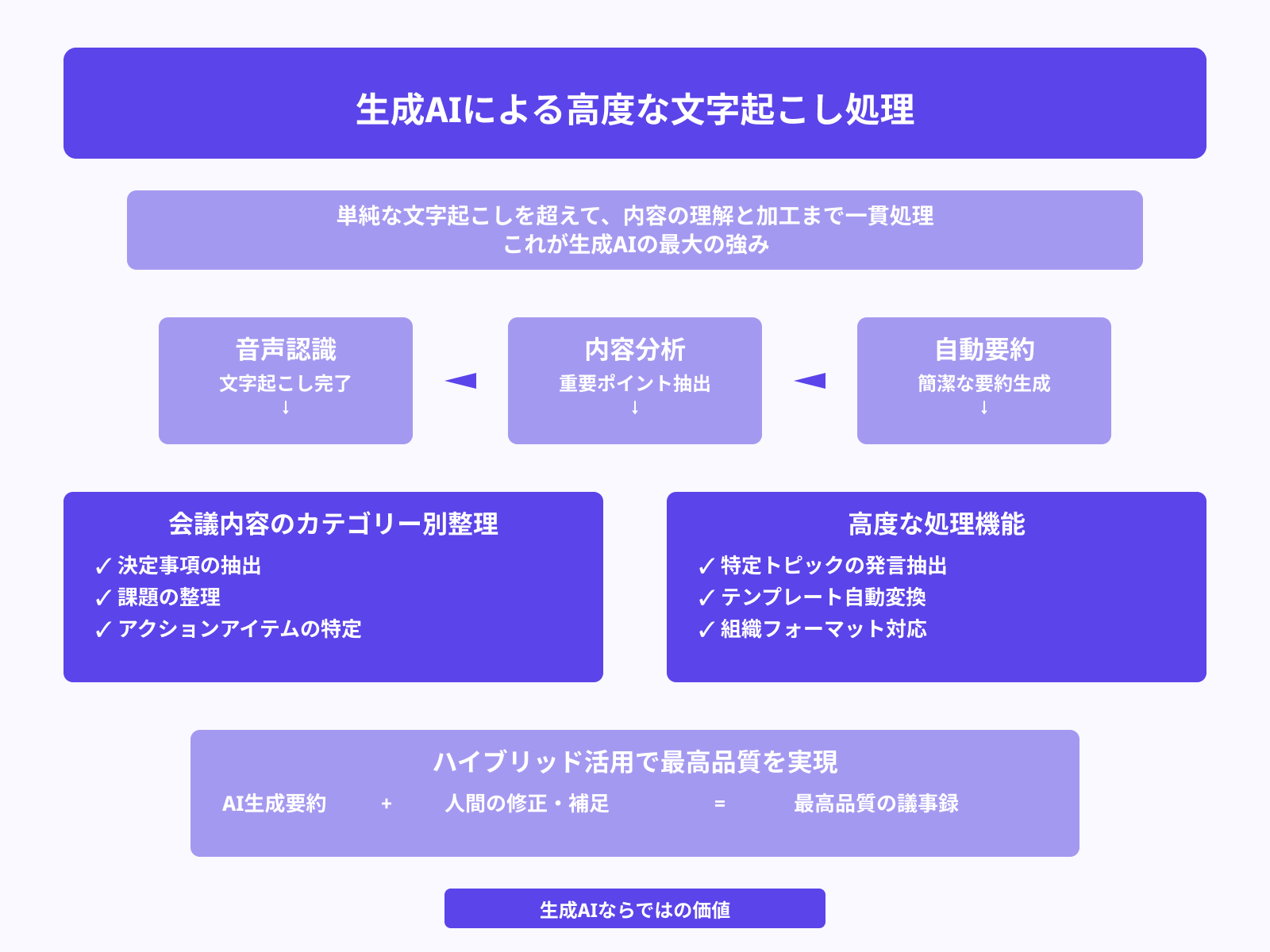

文字起こしから要約・議事録変換までの連携例

生成AIの強みは、単純な文字起こしを超えて、内容の理解と加工まで一貫して処理できる点にあります。

文字起こし完了後、AIが内容を分析して重要なポイントを抽出し、簡潔な要約を自動生成します。会議の場合は、決定事項、課題、次回までのアクションアイテムなどのカテゴリー別に内容を整理することも可能です。

長時間の音声から特定のトピックに関する発言のみを抽出する機能も、生成AIならではの高度な処理と言えます。AI生成の要約に対して人間が修正や補足を加えるハイブリッド的な活用により、最高品質の議事録作成が実現できます。

テンプレート機能を活用すれば、組織の議事録フォーマットに合わせた自動変換も可能になるでしょう。

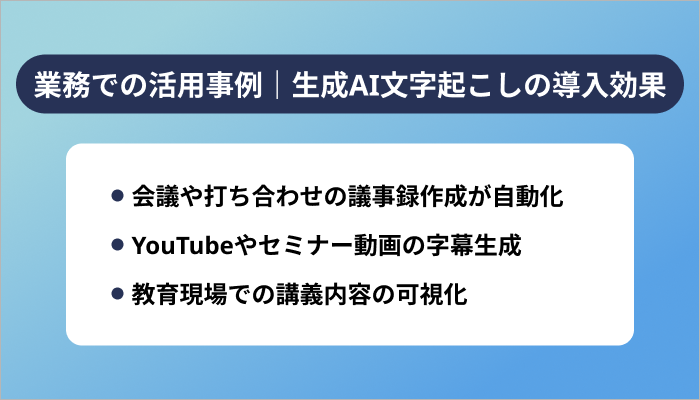

業務での活用事例|生成AI文字起こしの導入効果

生成AI文字起こしは、様々な業界や職種で実際に活用され、大幅な業務効率化を実現しています。従来の手作業による文字起こしと比較して、時間短縮効果や品質向上効果が数値として表れているのが特徴です。

ここからは、具体的な活用事例とその導入効果について解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

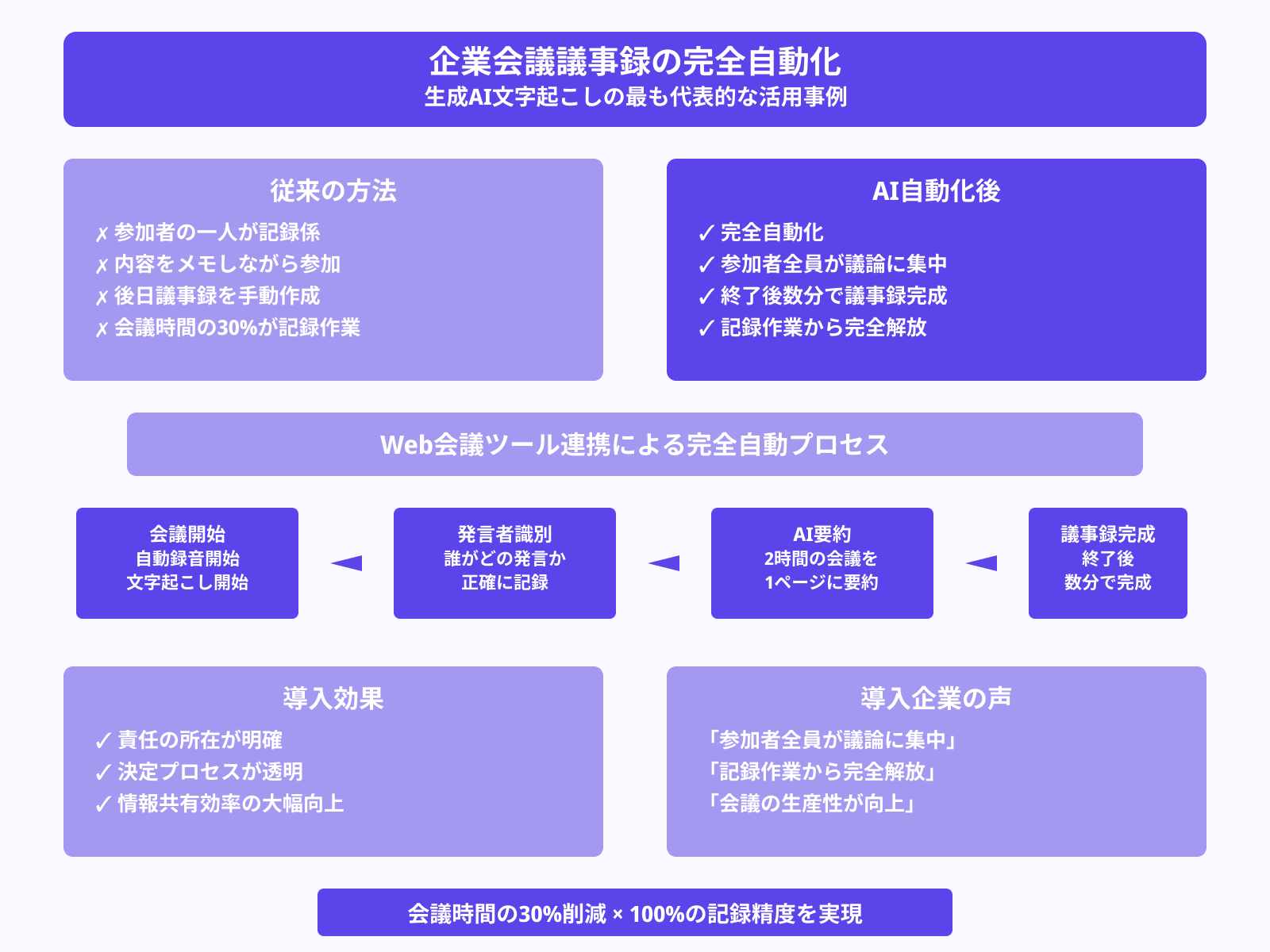

会議や打ち合わせの議事録作成が自動化

企業における会議議事録作成は、生成AI文字起こしの最も代表的な活用事例です。

従来は会議参加者の一人が記録係となり、内容をメモしながら後日議事録を作成していましたが、この作業が完全自動化されました。Web会議ツールとの連携により、会議開始と同時に自動録音・文字起こしが始まり、終了後数分で議事録が完成します。

発言者の識別機能により、誰がどの発言を行ったかも正確に記録され、責任の所在や決定プロセスが明確になります。会議時間の約30%を占めていた記録作業から解放され、参加者全員が議論に集中できるようになった企業も多数報告されています。

AIによる要約機能で、2時間の会議内容が1ページの簡潔な議事録にまとめられ、情報共有の効率も大幅に向上しているのが現状です。

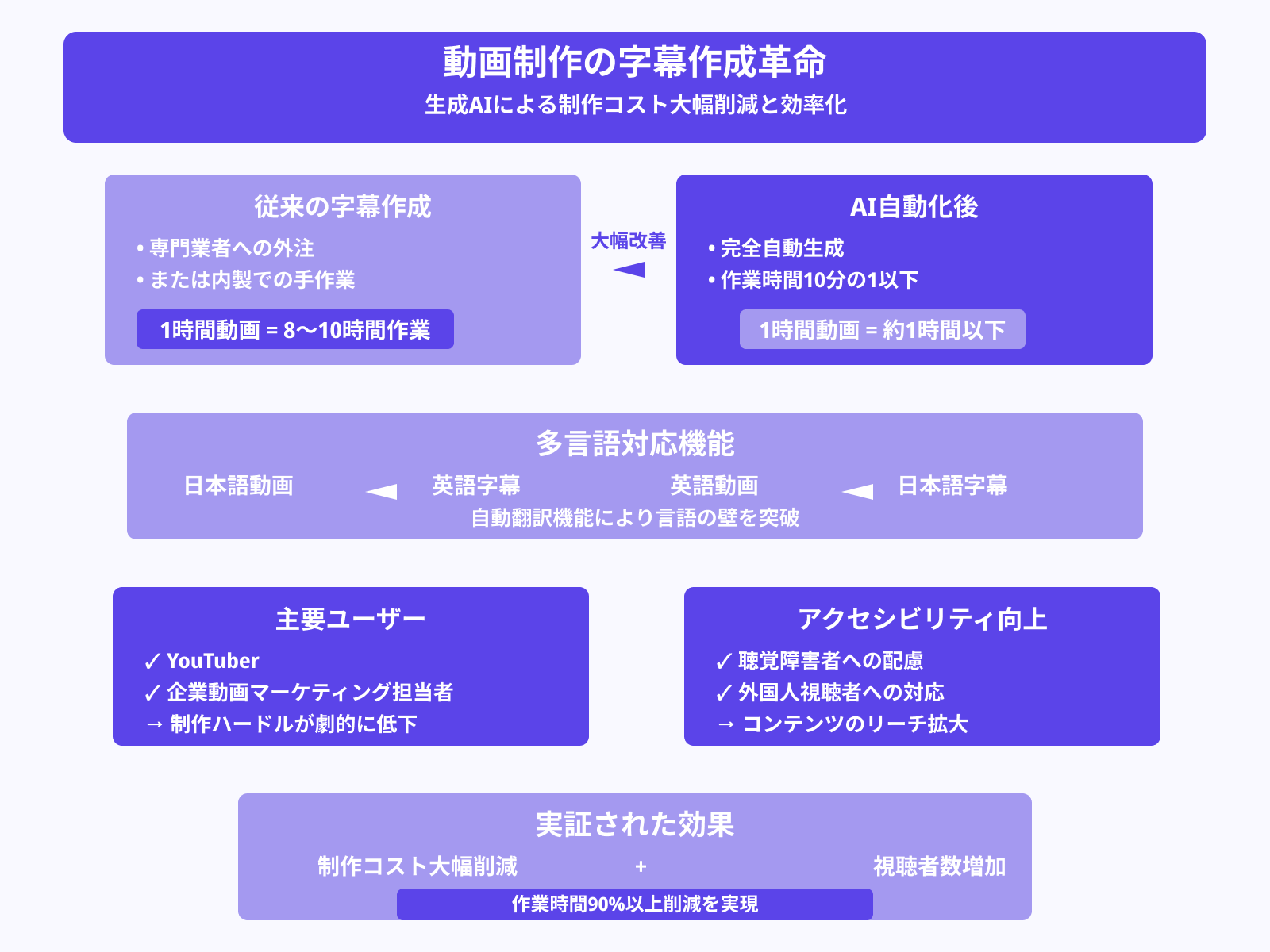

YouTubeやセミナー動画の字幕生成

動画コンテンツ制作の分野では、字幕作成作業の自動化により制作コストの大幅削減が実現されています。

従来の字幕作成は専門業者への外注または内製での手作業が必要で、1時間の動画に対して8〜10時間の作業時間が必要でした。生成AI文字起こしの活用により、この作業時間が10分の1以下に短縮され、コストも大幅に削減されています。

多言語対応機能により、日本語動画から英語字幕、英語動画から日本語字幕の自動生成も可能になりました。YouTuberや企業の動画マーケティング担当者にとって、字幕付き動画の制作ハードルが劇的に下がった点は大きなメリットです。

アクセシビリティの向上により、聴覚障害者や外国人視聴者にもコンテンツが届きやすくなり、視聴者数の増加効果も報告されています。

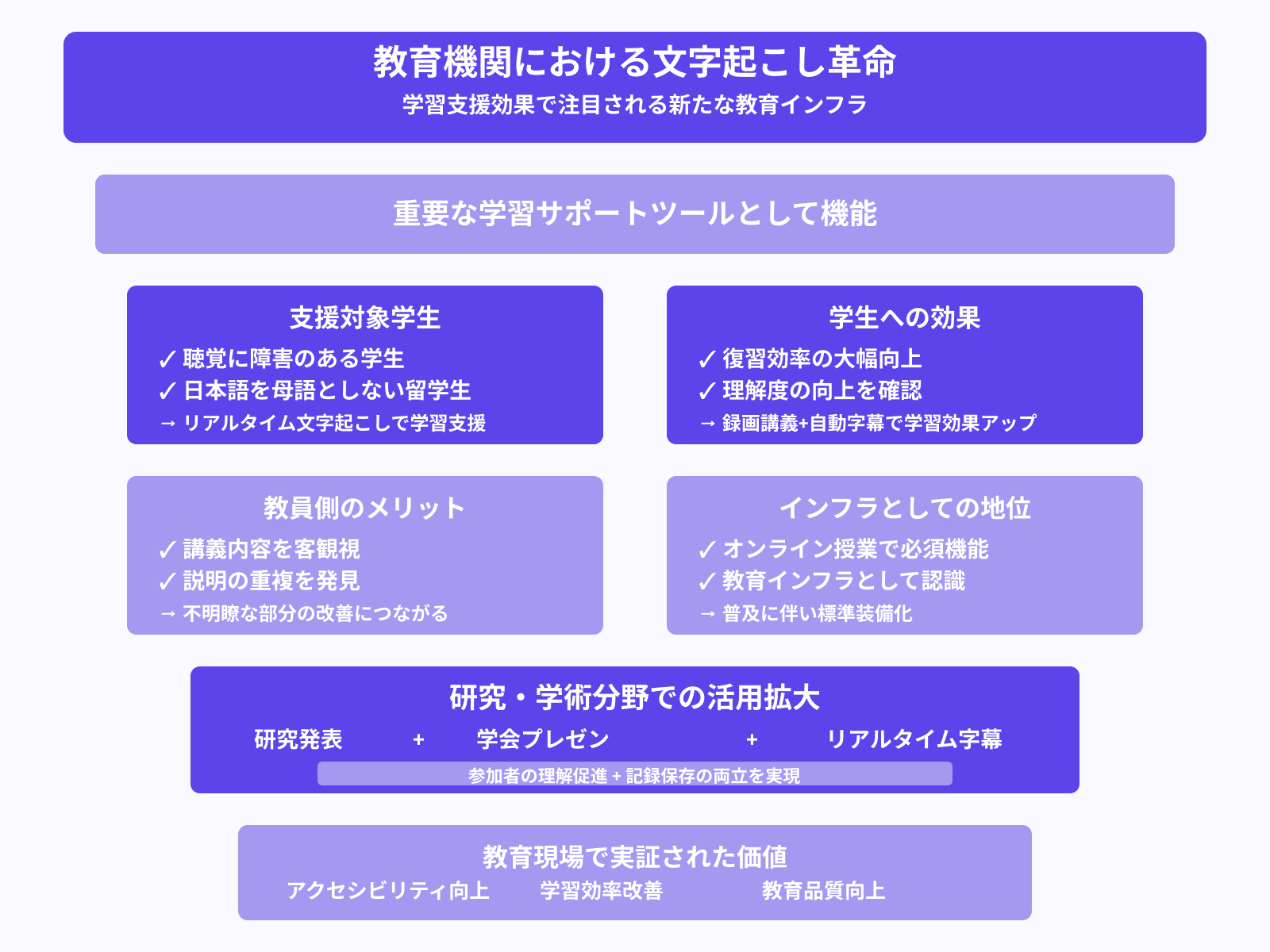

教育現場での講義内容の可視化

大学や専門学校などの教育機関では、講義内容の文字起こしによる学習支援効果が注目されています。聴覚に障害のある学生や、日本語を母語としない留学生にとって、リアルタイム文字起こしは重要な学習サポートツールです。

録画された講義動画に自動字幕を付加することで、学生の復習効率が大幅に向上し、理解度の向上も確認されています。教員側でも、自身の講義内容を客観視することで、説明の重複や不明瞭な部分の改善につながっています。

オンライン授業の普及に伴い、文字起こし機能は必須のインフラとして認識されるようになりました。研究発表や学会でのプレゼンテーションにおいても、リアルタイム字幕により参加者の理解促進と記録保存の両立が実現されています。

文字起こしの精度を高めるコツとチェックポイント

生成AI文字起こしの精度は技術の進歩により大幅に向上していますが、音声の収録環境や設定方法によってさらなる品質向上が可能です。適切な準備と後処理により、ビジネス文書として使用できるレベルの文字起こしを実現できます。

ここからは、文字起こし精度を最大化するための具体的な方法について解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

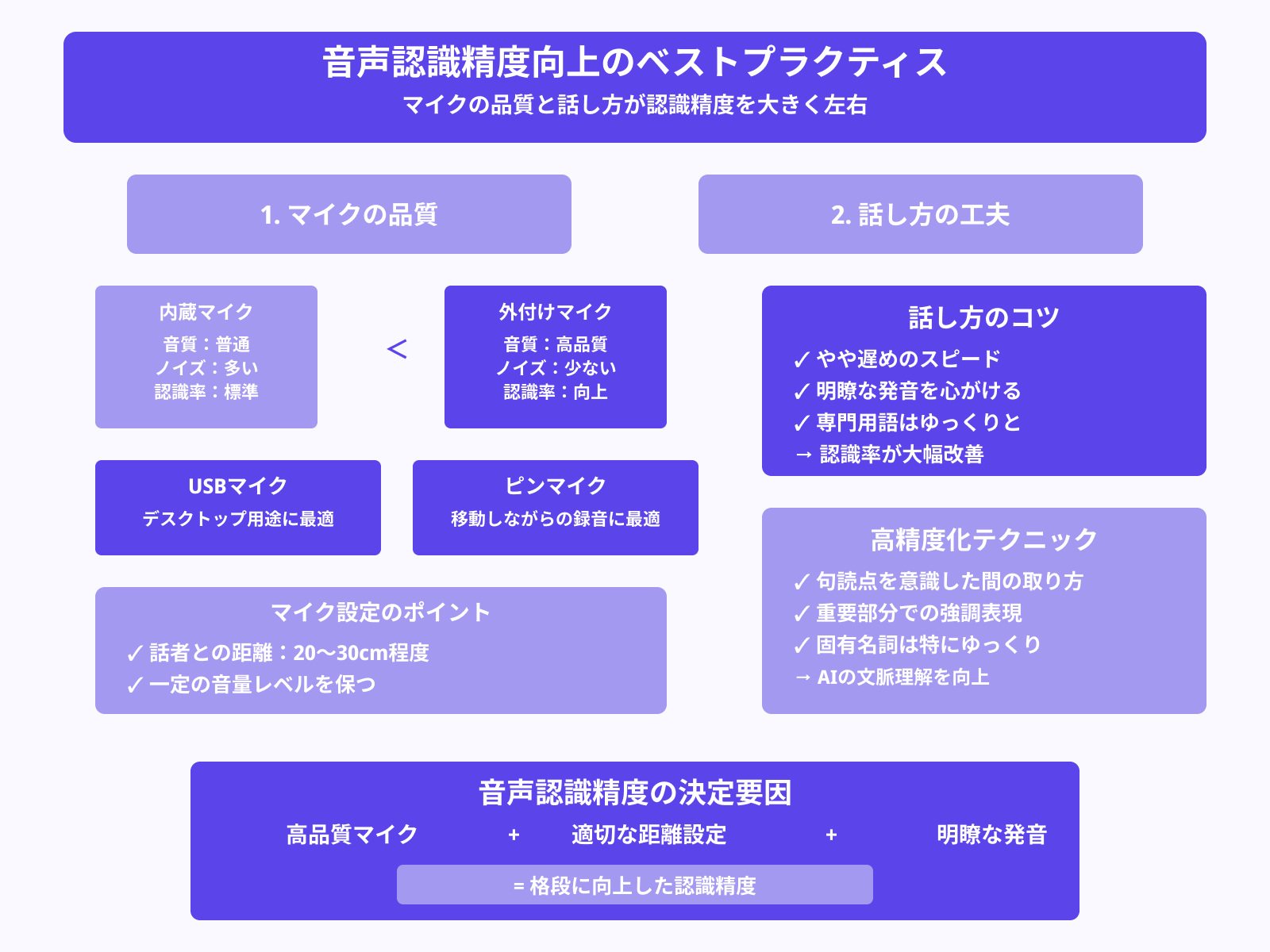

マイク環境と話し方の工夫で認識率UP

音声認識の精度は、使用するマイクの品質と話し方に大きく依存します。

内蔵マイクよりも外付けのUSBマイクやピンマイクを使用することで、音声の明瞭度が格段に向上します。マイクと話者の距離は20〜30cm程度に保ち、一定の音量レベルで話すことが重要です。

話し方については、普段よりもやや遅めのスピードで、明瞭な発音を心がけることで認識率が大幅に改善されます。専門用語や固有名詞を使用する際は、特にゆっくりと発音することで、AIの認識精度を高められます。

句読点を意識した間の取り方や、重要な部分での強調表現なども、生成AIが文脈を理解する上で有効な手法と言えるでしょう。

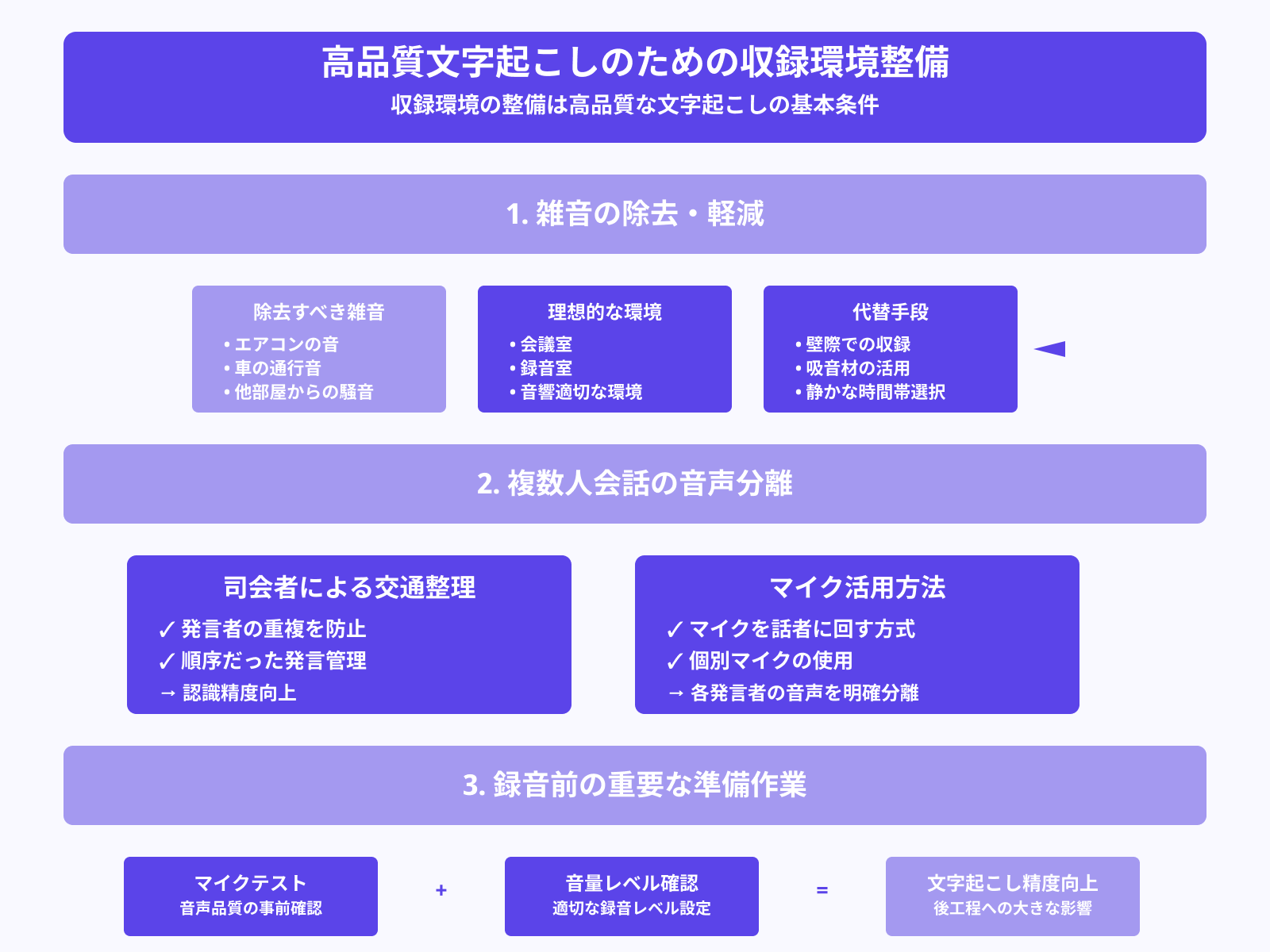

雑音や重複発話を避ける収録方法

収録環境の整備は、高品質な文字起こしを実現するための基本条件です。

エアコンの音、車の通行音、他の部屋からの騒音など、継続的な雑音は事前に除去または軽減するようにしましょう。会議室や録音室など、音響的に適切な環境での収録が理想的ですが、難しい場合は壁際での収録や吸音材の活用も効果的です。

複数人での会話では、発言者が重複しないよう、司会者が交通整理を行うことで認識精度が向上します。マイクを話者に回す方式や、個別マイクを使用することで、各発言者の音声を明確に分離できます。

録音開始前のマイクテストや、音量レベルの確認も、後の文字起こし精度に大きく影響する重要な準備作業です。

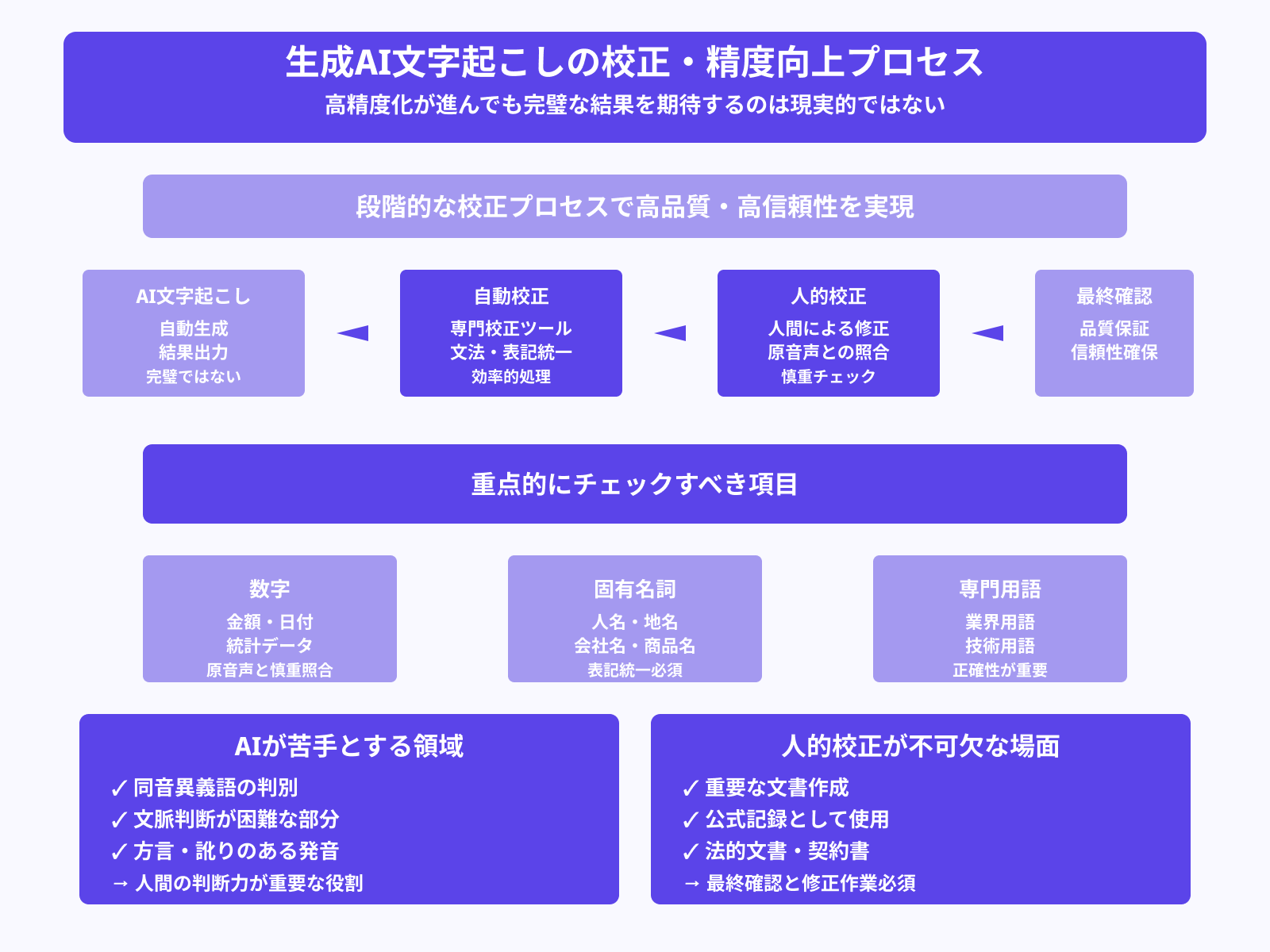

校正ツールや人の目による仕上げも必要

生成AI文字起こしの高精度化が進んでも、完璧な結果を期待するのは現実的ではありません。

自動生成された文字起こし結果に対して、専門の校正ツールを使用することで、文法的な誤りや表記の統一を効率的に行えます。重要な文書や公式記録として使用する場合は、人間による最終確認と修正作業が不可欠です。特に数字、固有名詞、専門用語については、原音声と照合しながら慎重にチェックすることが求められます。

AIが苦手とする同音異義語や文脈判断が困難な部分については、人間の判断力が重要な役割を果たします。段階的な校正プロセス(自動校正→人的校正→最終確認)を確立することで、高品質で信頼性の高い文字起こし結果を継続的に得ることが可能です。

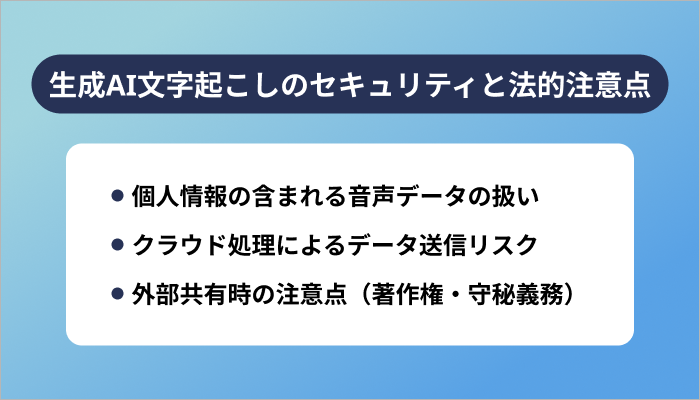

生成AI文字起こしのセキュリティと法的注意点

生成AI文字起こしサービスの利用においては、音声データの取り扱いやプライバシー保護について十分な注意が必要です。特にビジネス利用では、機密情報の漏洩リスクや法的責任を事前に検討することが重要になります。

ここからは、安全で適切な生成AI文字起こしの利用方法について解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

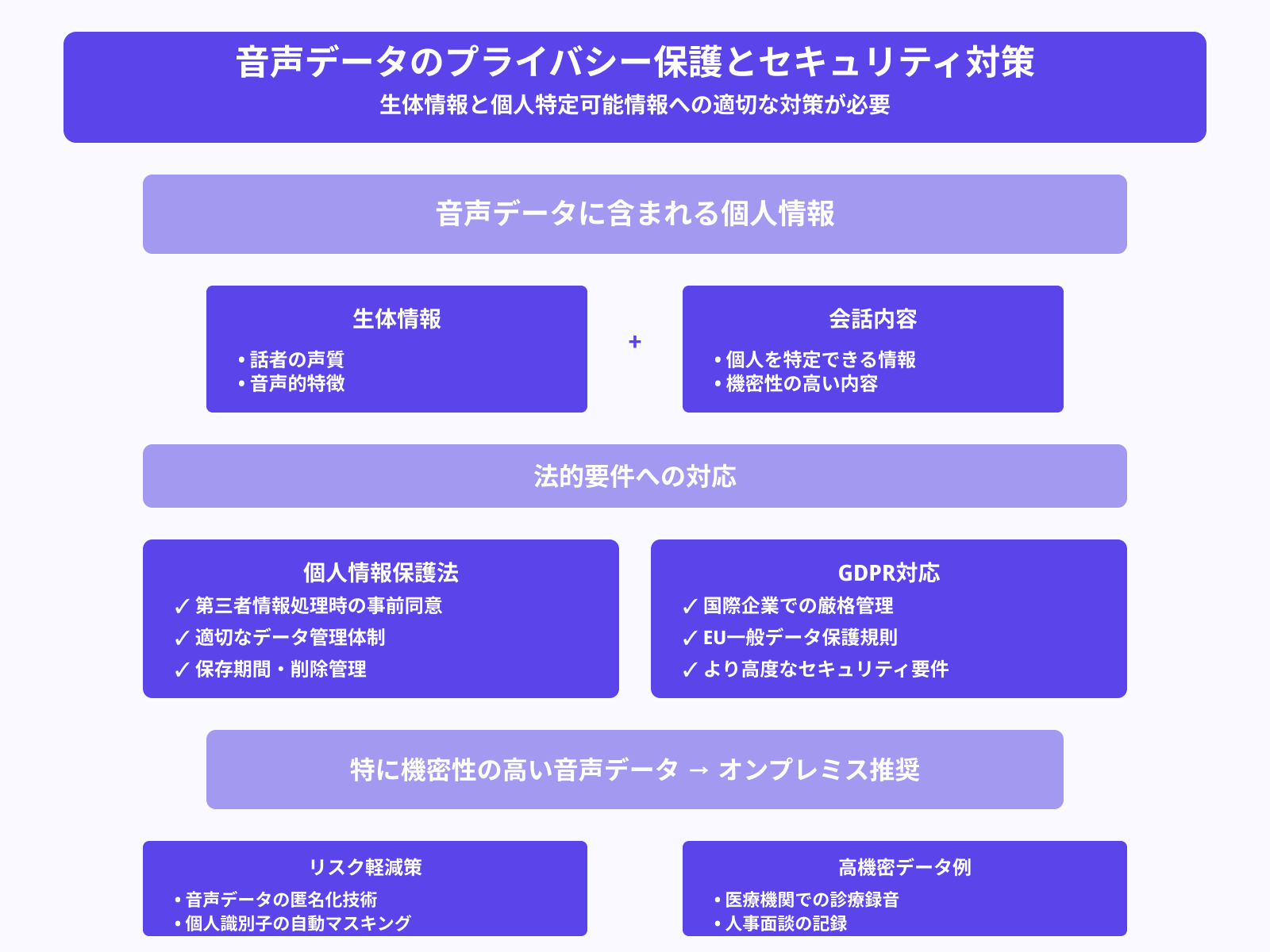

個人情報の含まれる音声データの扱い

音声データには話者の声質という生体情報に加え、会話内容に個人を特定できる情報が含まれることがあります。

個人情報保護法の観点から、第三者の個人情報が含まれる音声を処理する際は、事前の同意取得が必要になる場合があります。医療機関での診療録音や人事面談の記録など、特に機密性の高い音声データについてはオンプレミス型のソリューション選択がおすすめです。

データの保存期間や削除タイミングについても、組織のポリシーに従って適切に管理することが重要です。

GDPR(EU一般データ保護規則)対応が必要な国際企業では、より厳格なデータ管理体制の構築が求められます。音声データの匿名化技術や、個人識別子の自動マスキング機能を持つツールの活用も、リスク軽減策として有効でしょう。

生成AIの情報漏洩についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

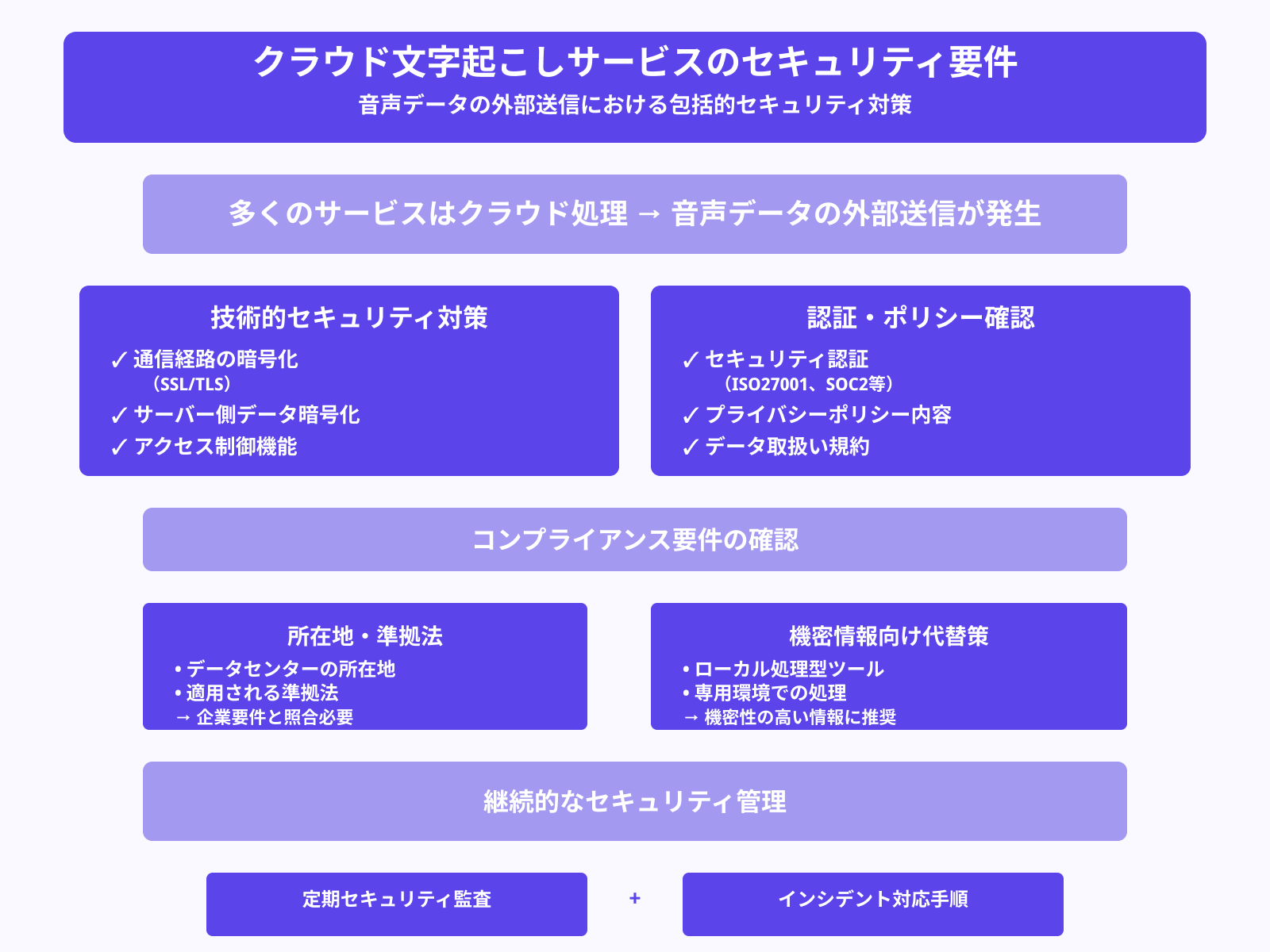

クラウド処理によるデータ送信リスク

多くの生成AI文字起こしサービスは、クラウド上での処理を前提としており、音声データの外部送信が発生します。

通信経路の暗号化(SSL/TLS)や、サーバー側でのデータ暗号化など、技術的なセキュリティ対策の確認が必要です。サービス提供者のセキュリティ認証(ISO27001、SOC2など)やプライバシーポリシーの内容を事前に確認することが重要になります。

データセンターの所在地や、準拠法についても、企業のコンプライアンス要件と照合する必要があります。機密性の高い情報を扱う場合は、ローカル処理型のツールや、専用環境での処理を検討することが賢明です。

定期的なセキュリティ監査や、インシデント発生時の対応手順についても、サービス選択の重要な判断材料となります。

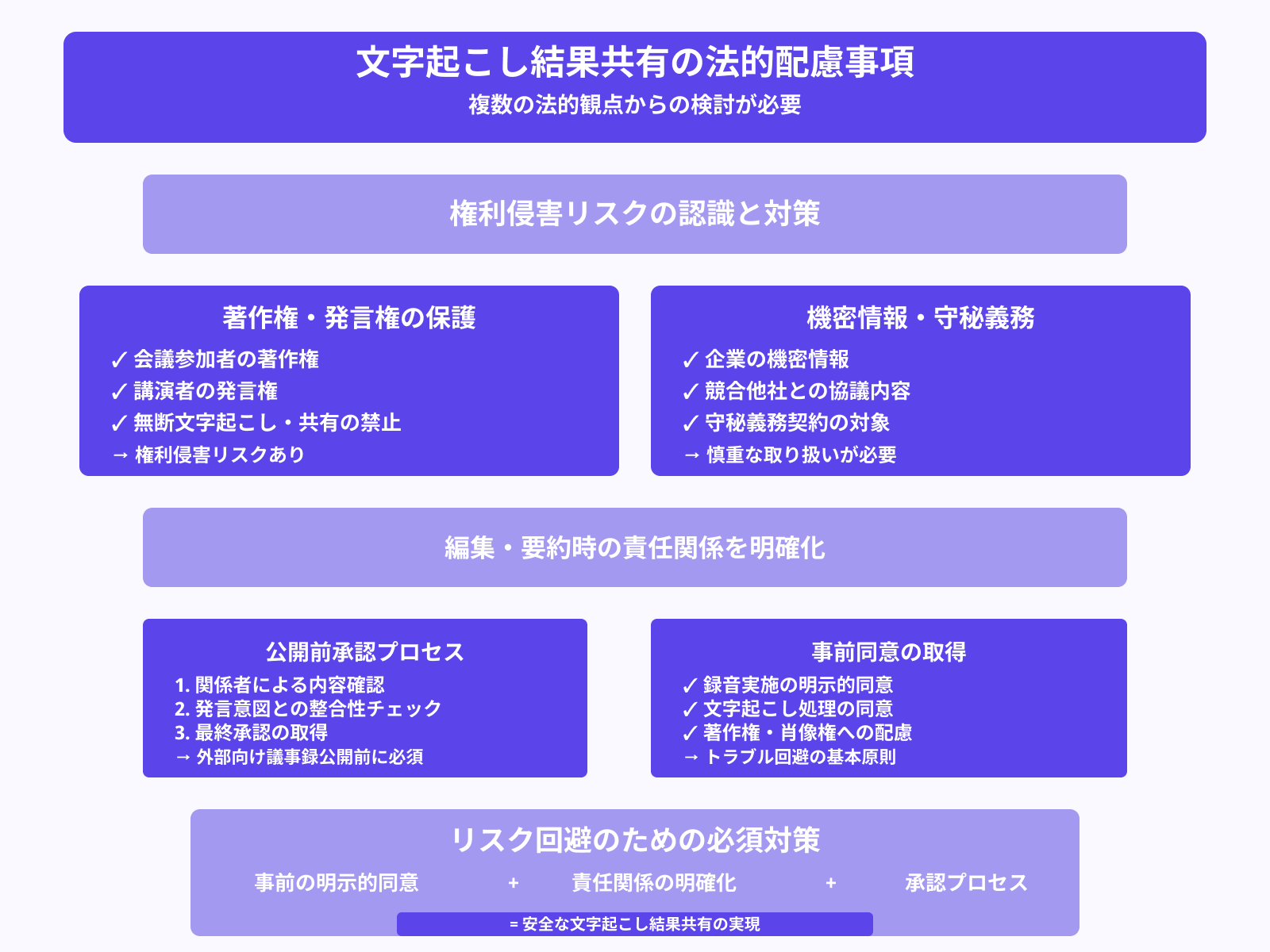

外部共有時の注意点(著作権・守秘義務)

文字起こし結果を第三者と共有する際は、複数の法的観点からの検討が必要です。

会議や講演の内容には、参加者の著作権や発言権が及ぶ場合があり、無断での文字起こし・共有は権利侵害となる可能性があります。企業の機密情報や、競合他社との協議内容などは、守秘義務契約の対象となることが多く、慎重な取り扱いが求められます。

文字起こし結果の編集や要約において、発言者の意図と異なる内容になった場合の責任関係も明確にしておく必要があります。外部向けの議事録として公開する前に、関係者の確認・承認を得るプロセスの確立が重要です。

著作権や肖像権の観点から、録音・文字起こしの実施について事前の明示的な同意を得ることが、トラブル回避の基本原則と言えるでしょう。

生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

今後の展望|生成AIによる文字起こしはどこまで進化する?

生成AI技術の急速な発展により、文字起こしは革新的な機能の実現が期待されている分野の一つです。単純な音声認識を超えて、より人間に近い理解力と処理能力を持つAIの登場により、業務効率化の可能性はさらに広がっています。

ここからは、生成AI文字起こしの将来的な発展方向について解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

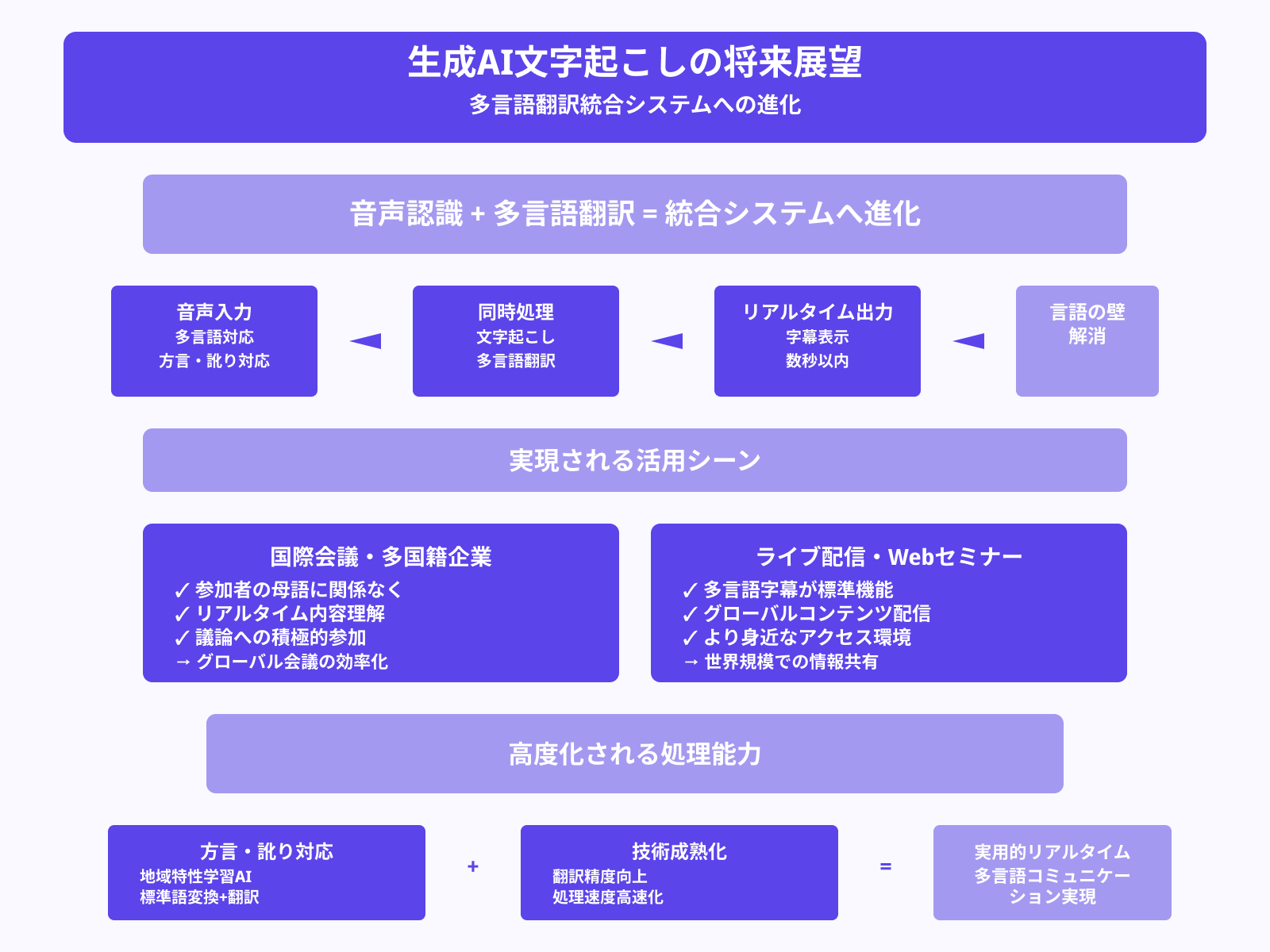

リアルタイム翻訳・字幕化の自動処理へ

将来の生成AI文字起こしは、音声認識と同時に多言語翻訳を実行する統合システムへと進化しています。

国際会議や多国籍企業での会議において、参加者の母語に関係なく、リアルタイムで内容を理解できる環境が実現されつつあります。これにより音声の文字起こし、翻訳、字幕表示までが数秒以内に完了し、言語の壁を感じることなく議論に参加可能です。

方言や訛りのある音声についても、地域特性を学習したAIモデルにより、標準語への変換と他言語への翻訳が同時に処理される予定です。ライブ配信やWebセミナーでの多言語字幕が標準機能となり、グローバルなコンテンツ配信がより身近になることが期待されています。

技術の成熟により、翻訳精度の向上と処理速度の高速化が両立し、実用性の高いリアルタイム多言語コミュニケーションが実現されるでしょう。

現状における生成AIの翻訳能力を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

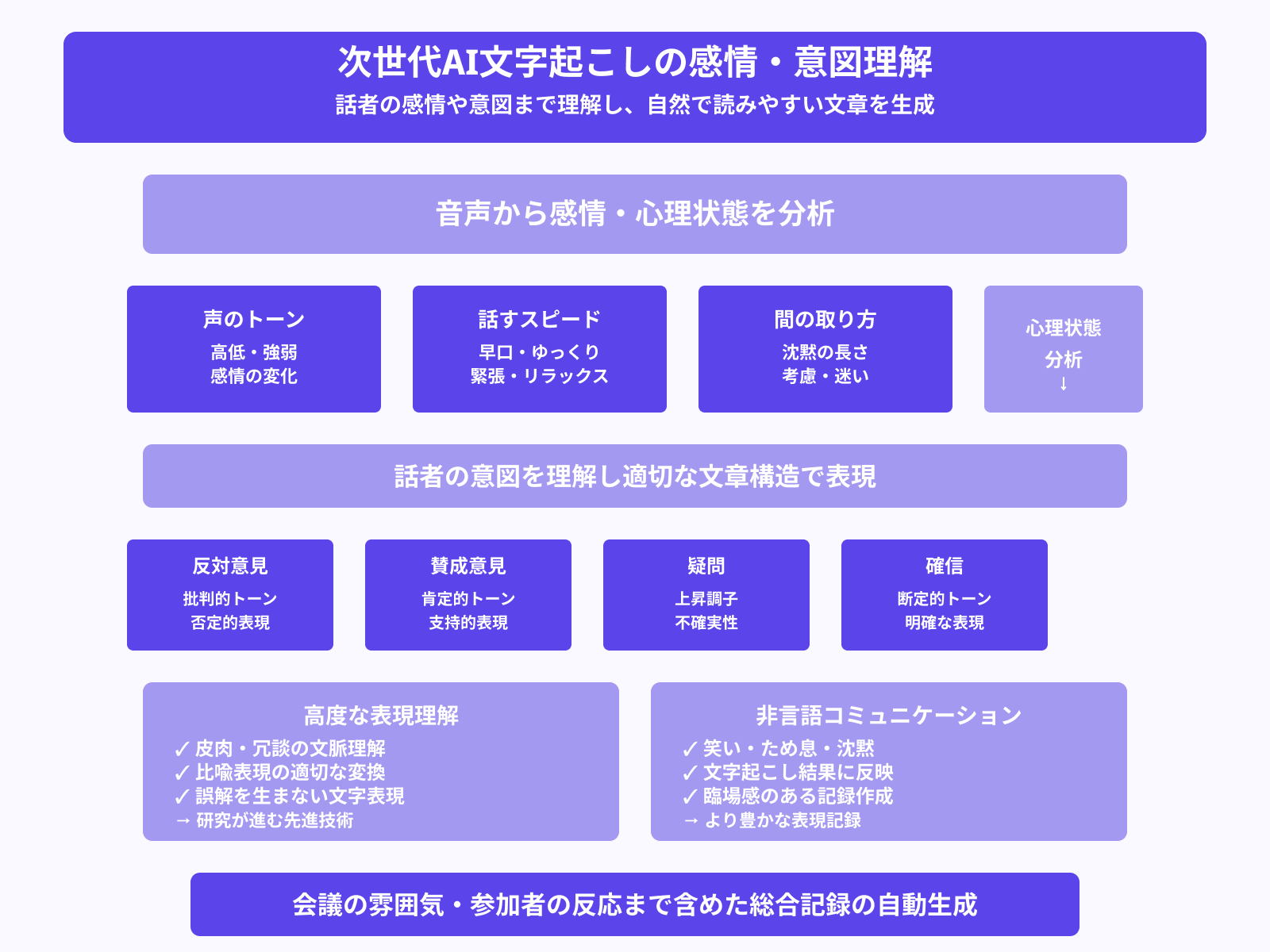

感情・意図の理解による文脈補完の進化

次世代の生成AI文字起こしでは、話者の感情や意図まで理解して、より自然で読みやすい文章を生成する機能が開発されています。

声のトーンや話すスピード、間の取り方などから話者の心理状態を分析し、文字起こし結果に感情的な情報も付加することが可能になります。会議での反対意見や賛成意見、疑問や確信などの話者の意図を理解し、適切な文章構造で表現する技術が実用化される見込みです。

皮肉や冗談、比喩表現なども文脈から理解し、誤解を生まない適切な文字表現に変換する機能も研究が進んでいます。非言語的コミュニケーション(笑い、ため息、沈黙など)も文字起こし結果に反映され、より臨場感のある記録が作成されるようになります。

この技術により、単なる発言録を超えて、会議の雰囲気や参加者の反応まで含めた総合的な記録が自動生成される時代が到来するでしょう。

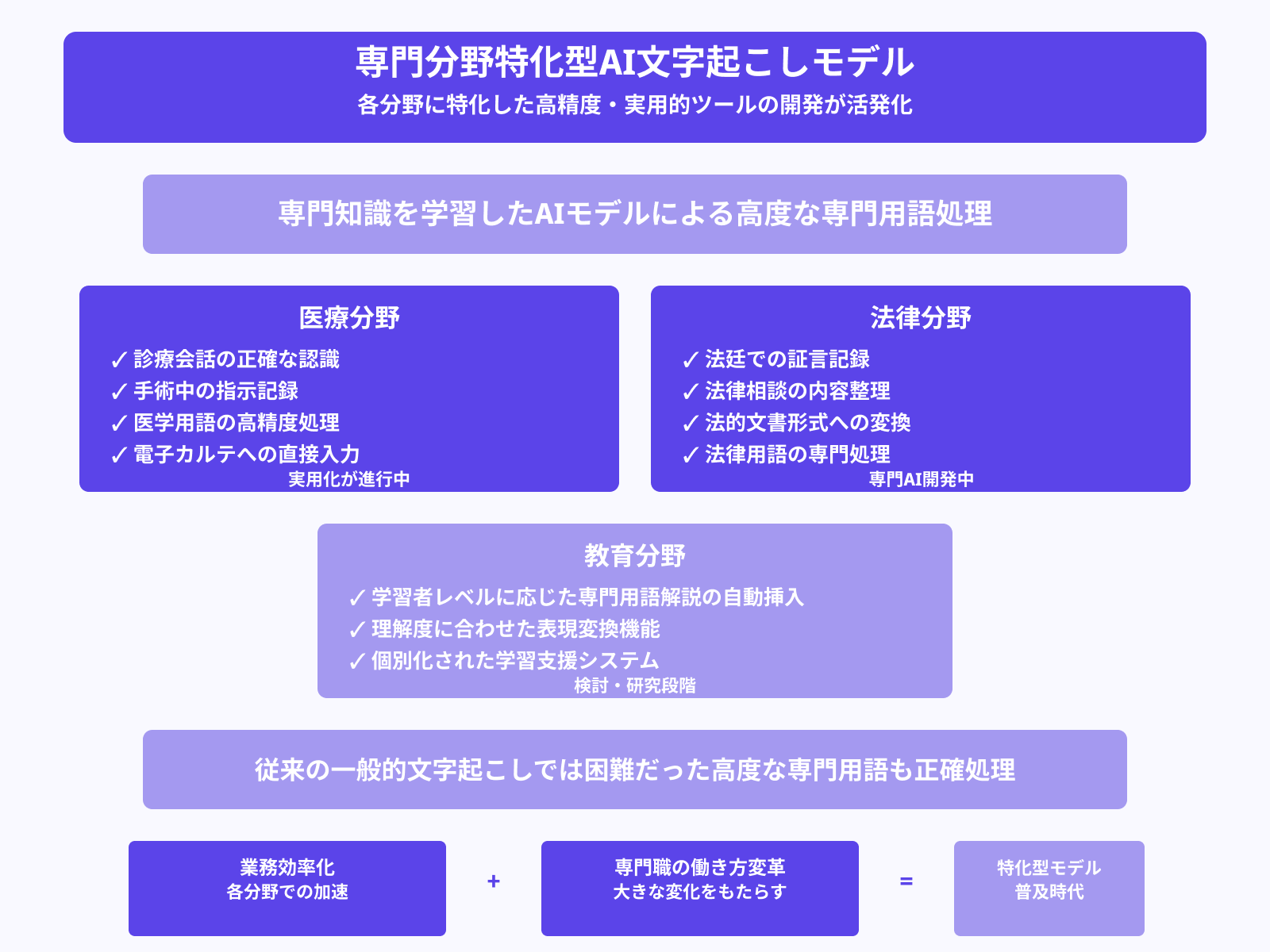

特化型モデル(医療・法律分野など)の登場

各専門分野に特化した生成AI文字起こしモデルの開発が活発化しており、より高精度で実用的なツールが登場しています。

医療分野では、診療会話や手術中の指示など、医学用語を正確に認識し、電子カルテに直接入力できるシステムが実用化されつつある状況です。法律分野では、法廷での証言や法律相談の内容を、法的な文書形式に適した表現で文字起こしする専門AIが開発されています。

教育分野では、学習者のレベルに応じて専門用語の解説を自動挿入したり、理解度に合わせた表現に変換したりする機能も検討されています。各業界の専門知識を学習したAIモデルにより、一般的な文字起こしでは困難だった高度な専門用語も正確に処理できるようになる見込みです。

これらの特化型モデルの普及により、各分野での業務効率化がさらに加速し、専門職の働き方に大きな変革をもたらすことが予想されます。

まとめ

生成AI技術の飛躍的な進歩により、文字起こし作業は従来の手作業中心から完全自動化への転換点を迎えています。OpenAIのWhisperやNotta、Otter.aiなどの先進的なツールにより、高精度かつ効率的な文字起こしが誰でも利用できる時代となりました。

特に注目すべきは、単純な音声認識を超えて文脈理解や要約生成まで一貫して処理できる点です。会議議事録の自動作成、動画字幕の効率的な生成、教育現場での学習支援など、様々な分野で実際の業務効率化が実現されています。

ただし、高品質な結果を得るためには適切な収録環境の整備や、セキュリティ・法的側面への配慮が不可欠です。特に機密情報を含む音声データの取り扱いでは、プライバシー保護と法令遵守の両立が重要な課題となります。

今後は、リアルタイム多言語翻訳、感情・意図理解、専門分野特化型AIなど、さらなる技術革新が期待されており、文字起こしAIの可能性はますます広がっています。

生成AI文字起こしの活用により、これまで時間を要していた記録作業から解放され、より創造的で価値の高い業務に集中できる環境が実現されつつある状況です。適切なツール選択と運用方法を理解することで、個人から企業まで幅広い場面での業務効率化を実現できるでしょう。