ローカルLLMの始め方|初心者向けガイドとおすすめモデルを紹介

ローカルLLMって何?ChatGPTとどう違うの?

自分のパソコンでも動かせるの?どのくらいのスペックが必要?

実際にどうやって始めればいいの?設定とか難しそう…

近年、ChatGPTやClaude、Geminiなどのクラウド型AIサービスが急速に普及し、多くの企業や個人がAIを活用した業務効率化を進めています。一方で、データプライバシーの懸念やコスト面での課題から、自分の環境内でAIを動作させるローカルLLMへの注目が高まっています。

しかし、ローカルLLMはどのような仕組みで動作するのか、どの程度のスペックが必要なのか、実際にどうやって導入すればよいのかがわからず、興味はあっても踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、ローカルLLMの基本概念から具体的な導入方法まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。なお、LLMの特徴をおさえておきたい人は次の記事を参考にしてください。

- ローカルLLMの基本概念とクラウド型との違いがわかる

- 自分の環境に適したモデル選択と必要スペックがわかる

- 初心者でも実践できる具体的な導入手順がわかる

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

ローカルLLMとは?

ローカルLLMとは、個人のパソコンやサーバー上で動作する大規模言語モデル(Large Language Model)のことです。クラウドサービスを経由せずに、自分の環境内で完結してAIとの対話や文章生成を行えます。

ここからは、ローカルLLMについて以下の基本情報を詳しく解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

ローカルLLMの定義と技術的特徴

ローカルLLMは、インターネット接続なしで動作する言語AIモデルの総称です。従来のクラウド型サービスとは異なり、モデルファイル全体をローカル環境にダウンロードして実行します。

技術的には、Transformerアーキテクチャをベースとした大規模なニューラルネットワークを、個人レベルのハードウェアで動作可能な形に最適化されているのです。

主な技術的特徴として、量子化技術によるモデルサイズの圧縮が挙げられます。元々数百GBあるモデルを、4bit量子化などの手法で数GB〜数十GBまで軽量化しています。

これにより、高価なサーバーグレードのハードウェアを用意しなくても、一般的なPCでの実行が可能になりました。

また、GGUF(GPT-Generated Unified Format)などの効率的なファイル形式が採用されており、メモリ使用量を抑えながら高速な推論を実現しています。これらの技術革新により、個人レベルでも実用的なAI活用が可能な時代が到来しています。

クラウド型(ChatGPTなど)との違いとは?

クラウド型LLMとローカル型の最大の違いは、処理を行う場所です。

ChatGPTやClaude、Geminiなどのクラウドサービスは、入力されたテキストをインターネット経由でサーバーに送信し、処理結果を受け取る仕組みになっています。一方、ローカルLLMは自分のPC内ですべての処理が完結するため、外部との通信は発生しません。

レスポンス速度の面では、クラウド型が高速インターネット回線を前提としているのに対し、ローカル型はPCのスペックに依存します。

高性能なGPUを搭載したPCであれば、ローカル型でもクラウド並みの速度を実現できることも実際あるのです。逆に、低スペックなPCでは回答生成に時間がかかる場合があります。

コスト面では、クラウド型が月額課金制やトークン従量課金制を採用しているのに対し、ローカル型は初期投資のみで継続利用が可能です。また、利用回数制限がないため、大量の処理を行う用途では経済的なメリットが大きくなります。

データプライバシーの観点でも、ローカル型は情報が外部に送信されないため、機密性の高い業務での活用に適しています。

ローカル型が注目される背景とは

ローカルLLMが注目される背景には、データプライバシーへの関心の高まりがあります。

企業や個人が機密情報を含む文書の処理にAIを活用したい場合、クラウド型では情報漏洩のリスクが懸念されます。特にGDPRや個人情報保護法などの規制が厳しくなる中、データを外部に送信しない仕組みの需要が急速に高まっている傾向です。

また、AIの民主化という観点からも重要な意味を持ちます。

これまで大手IT企業のみが提供できていた高度なAI機能を、個人や中小企業でも利用できるようになりました。オープンソースモデルの充実により、カスタマイズや改良も自由に行えるため、独自の用途に特化したAIシステムの構築が可能になっています。

さらに、インターネット接続に依存しない安定性も評価されています。ネットワーク障害やサービス停止の影響を受けずに、継続的にAI機能を利用できるのは大きなメリットです。

これらの要因が相まって、ローカルLLMは次世代のAI活用手段として急速に普及が進んでいます。

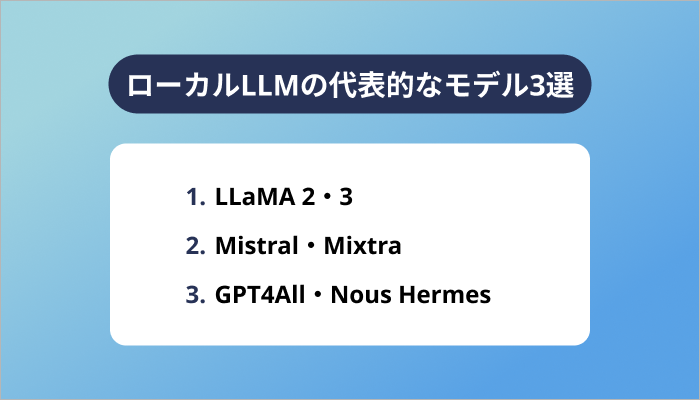

ローカルLLMの代表的なモデル3選

ローカル環境で動作するLLMには、多くの優秀なモデルが存在します。性能や用途に応じて最適なモデルを選択することで、効果的なAI活用が可能です。

ここからは、特に注目度が高く実用性に優れた以下の代表的なモデルを紹介していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

LLaMA 2・3

LLaMA(Large Language Model Meta AI)は、Meta社が開発したオープンソースの言語モデルです。

2023年に公開されたLLaMA 2と、2024年に登場したLLaMA 3は、ローカルLLMの分野で最も注目されているモデルの一つとなっています。特にLLaMA 3は、70億パラメータモデルでもChatGPT-3.5に匹敵する性能を発揮すると評価されています。

LLaMAシリーズの最大の特徴は、商用利用が可能でありながら高い性能を持つことです。

7B(70億)、13B(130億)、70B(700億)など複数のサイズが用意されており、利用者の環境に応じて最適なモデルを選択できます。日本語の処理能力も優秀で、翻訳や要約、質問応答など幅広いタスクで実用的な結果を得られます。

導入面では、Hugging Faceやオフィシャルサイトから容易にダウンロードでき、OllamaやLM Studioなどの管理ツールとの互換性も良好です。量子化版も豊富に提供されているため、一般的なPCスペックでも動作させることが可能になっています。

企業での活用事例も多く、実用性と信頼性を兼ね備えたモデルとして高く評価されています。

Mistral・Mixtral

Mistral AIが開発したMistralシリーズは、比較的軽量でありながら高い性能を実現したモデルとして注目されています。特にMistral 7Bは、7億パラメータという小型サイズながら、より大きなモデルに匹敵する推論能力を持つことで話題になりました。

Mixtralは、複数の専門家モデルを組み合わせたMoE(Mixture of Experts)アーキテクチャを採用しており、効率的な処理を実現しています。

このモデルの優れた点は、メモリ使用量が少ないため、GPU容量が限られた環境でも快適に動作することです。8GBのVRAMを搭載したグラフィックカードでも、十分実用的な速度で動作させることが可能です。

また、コーディング支援や技術文書の処理において特に優秀な性能を発揮するため、開発者コミュニティで高く評価されています。

ライセンス面でも商用利用が許可されており、企業での導入もスムーズに行うことが可能です。フランス発のAI企業が開発したモデルということもあり、多言語対応にも優れています。日本語での質問応答や文章生成においても、自然で精度の高い結果を得ることが可能です。

GPT4All・Nous Hermes

GPT4Allは、一般ユーザーが簡単にローカルLLMを体験できるよう設計されたプラットフォームです。

専用のGUIアプリケーションが用意されており、技術的な知識がなくても直感的にモデルのダウンロードと実行が行えます。複数のオープンソースモデルに対応しており、用途に応じて最適なモデルを選択できます。

Nous Hermesは、Nous Researchが開発した対話特化型のモデルです。人間との自然な会話に最適化されており、質問応答やチャット形式での利用において優秀な性能を発揮します。

特に、指示に対する理解力と従順性が高く評価されており、初心者でも期待通りの回答を得やすいモデルです。

これらのモデルは、導入の敷居が低く設定されているため、ローカルLLM初心者の最初の選択肢として適しています。インストール手順が簡素化されており、複雑な設定なしですぐに利用を開始することが可能です。

コミュニティサポートも充実しているため、使用中に問題が発生した場合でも解決策を見つけやすい環境が整っています。

ローカルLLMを使う3つのメリット

ローカルLLMには、クラウド型AIサービスにはない独自の利点があります。企業や個人の用途に応じて、これらのメリットを活かした効果的な活用が可能です。

ここからは、ローカルLLM導入による主要なメリットを以下の観点から解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

1.オフラインで動作可能

ローカルLLMの最大のメリットの一つは、インターネット接続なしで完全に動作することです。

一度モデルをダウンロードしてセットアップを完了すれば、ネットワーク環境に関係なく安定してAI機能を利用できます。これは、移動中や電波の届かない場所での作業、またはセキュリティ上の理由でインターネット接続が制限された環境において特に価値があります。

クラウドサービスの障害やメンテナンスの影響を受けないため、重要な作業の継続性を確保可能です。過去にOpenAIやGoogleのサービスで発生した大規模障害時にも、ローカルLLMユーザーは影響を受けることなく作業を続けられました。

また、API制限やサービス終了のリスクもないため、長期的な運用計画を立てやすくなります。

企業環境では、社内ネットワークから外部への通信を制限している場合があります。

このような環境でも、ローカルLLMであれば問題なく動作するため、セキュリティポリシーに準拠しながらAI活用を進めることが可能です。さらに、レスポンス速度がローカルマシンの性能のみに依存するため、高速なハードウェアを用意すれば、クラウドサービス以上の応答速度を実現することもできます。

2.機密情報を守れる

ローカルLLMでは、処理するすべてのデータがローカル環境内に留まります。

企業の機密文書、個人情報、開発中のソースコードなど、センシティブな情報を含む処理においても、外部への情報漏洩リスクがありません。これは、金融、医療、法務などの高度な機密性が求められる業界において特に重要な要素となっています。

GDPR、CCPA、日本の個人情報保護法などの各種規制に対応する際も、データがローカル環境を離れないため、コンプライアンス対応が大幅に簡素化されます。

クラウドサービスを利用する場合、データの保存場所、処理方法、第三者への提供の可能性などを詳細に調査し、契約条項の慎重な検討が必要です。ローカルLLMでは、これらの複雑な検討が不要になります。

また、競合他社への情報漏洩リスクも排除可能です。

新製品の企画書、独自の技術文書、顧客リストなど、競争優位性に関わる情報の処理においても安心して利用できます。社内での情報統制も容易になり、特定の部署やプロジェクトメンバーのみがアクセスできる環境での運用も可能です。

3.カスタマイズ性が高い能

ローカルLLMは、オープンソースモデルを基盤としているため、用途に応じた高度なカスタマイズが可能です。

ファインチューニングやLoRA(Low-Rank Adaptation)などの手法を用いて、特定の業界や専門分野に特化したモデルを構築できます。例えば、医療用語に特化したモデルや、特定企業の文書作成スタイルに最適化されたモデルなどの開発が可能です。

プロンプトエンジニアリングの自由度も高く、企業固有の業務フローに最適化した応答パターンを構築できます。

システムプロンプトの設定、温度パラメータの調整、出力形式の指定など、細かい設定変更により理想的な動作を実現できます。これにより、単なるAIチャットツールではなく、業務に特化した専門的なAIアシスタントとして活用することが可能です。

さらに、複数のモデルを組み合わせたり、外部システムとの連携を構築したりすることで、より高度なAIソリューションの開発も可能です。

API形式での提供機能を活用すれば、既存の業務システムへの組み込みも容易に行えます。これらのカスタマイズは、技術的な知識は必要ですが、クラウドサービスでは実現できない柔軟性を提供してくれます。

ローカルLLMを使う3つのデメリット

ローカルLLMには多くのメリットがある一方で、導入時に考慮すべきデメリットも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、スムーズな運用が可能です。

ここからは、ローカルLLM利用時の主要な課題を以下の観点から解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

1.高性能なPCスペックが必要になる場合がある

ローカルLLMを快適に動作させるためには、一定以上のハードウェアスペックが必要です。

特に大型のモデルを利用する場合、大容量のGPUメモリ(VRAM)や高速なCPU、十分なシステムメモリが求められます。例えば、70億パラメータのモデルでも、量子化なしの場合は28GB以上のVRAMが必要になることがあるのです。

一般的なオフィス用PCやノートPCでは、性能不足により動作が極端に遅くなったり、メモリ不足でクラッシュしたりする可能性があります。

GPUを搭載していないCPUのみの環境では、推論速度が実用レベルに達しない場合も少なくありません。このため、専用のワークステーションやゲーミングPCレベルのハードウェア投資が必要になることがあります。

しかし、軽量な量子化モデルや小型モデルを選択することで、この問題をある程度緩和することが可能です。

4bit量子化されたモデルであれば、8GB程度のVRAMでも動作可能なものが多く存在します。用途と要求性能のバランスを考慮して、適切なモデル選択を行うことが重要です。

2.セットアップや運用がやや難しい場合もある

ローカルLLMの導入には、クラウドサービスと比べて技術的な知識が必要になります。

モデルのダウンロード、適切な実行環境の構築、依存関係の解決など、複数のステップを経る必要があります。特に、CUDAドライバーの設定やPython環境の構築に慣れていないユーザーにとっては、初回セットアップが障壁となる場合があるのです。

トラブルシューティングも自力で行う必要があり、エラーメッセージの解釈や問題の特定には一定の技術的背景が求められます。メモリ不足、互換性の問題、設定ミスなど、さまざまな要因で動作不良が発生する可能性があります。

クラウドサービスのように、問い合わせサポートが充実していない場合が多いため、コミュニティフォーラムやドキュメントを頼りにした問題解決が必要です。

ただし、最近ではOllamaやGPT4Allのような簡単導入ツールが充実してきており、技術的なハードルは徐々に下がっています。GUI操作でモデルの管理ができるツールも増えているため、初心者でも比較的容易に始められる環境が整いつつあります。

3.モデル更新やアップデート管理が自己責任

ローカルLLMでは、モデルの更新やセキュリティパッチの適用を自分で管理する必要があります。

クラウドサービスでは、サービス提供者が継続的に性能改善やバグ修正を行いますが、ローカル環境では利用者が能動的にアップデートを確認し、適用しなければなりません。新しいバージョンのリリース情報を定期的にチェックし、必要に応じてモデルの入れ替えを行う運用が求められます。

モデルファイルのバージョン管理も複雑になりがちで、複数のプロジェクトで異なるバージョンを使用している場合、互換性の問題が発生することがあります。また、ストレージ容量の管理も重要で、複数のモデルを保持していると、数百GBの容量を消費することも。

そのため、古いモデルの削除タイミングや、バックアップの管理なども運用上の課題となります。

さらに、セキュリティ面での脆弱性が発見された場合の対応も自己責任です。オープンソースモデルの場合、セキュリティアップデートの提供スピードや品質にばらつきがあることもあります。

企業利用の場合は、これらのリスクを評価し、適切な運用ポリシーを策定することが重要です。

ローカルLLMを動かすための環境・スペック要件

ローカルLLMを快適に動作させるためには、適切なハードウェア環境の選択が重要です。モデルのサイズや用途に応じて、必要なスペックは大きく変わります。

ここからは、効率的なローカルLLM環境構築のために以下の要素を詳しく解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

CPUとGPUの推奨構成(Mac・Windows・Linux別)

Windows環境では、NVIDIA製GPUとCUDAの組み合わせが最も安定した性能を発揮します。

RTX 4070以上のグラフィックカードであれば、多くの中規模モデルを快適に動作させることが可能です。CPUは、Intel Core i7やAMD Ryzen 7以上の多コアプロセッサーが推奨され、特にAMDの最新世代は優秀なパフォーマンスを示します。

Mac環境では、M1・M2・M3チップ搭載機種が特に優秀な性能を発揮し、統合メモリアーキテクチャによる効率的なモデル実行が可能です。特にMac Studio(M2 Ultra)やMacBook Pro(M3 Max)など、大容量メモリを搭載したモデルでは、大型のLLMも安定して動作します。

メモリ容量は32GB以上が推奨され、64GB搭載機種であればより大型のモデルも扱うことが可能です。

Linux環境は、最も幅広いハードウェア構成に対応しており、カスタマイズ性に優れています。UbuntuやFedoraなどのメジャーディストリビューションであれば、豊富なドキュメントとコミュニティサポートが利用できます。

GPUドライバーの設定やCUDA環境の構築も、Linuxでは比較的容易に行えるため、技術者向けの環境として最適です。

ストレージ・メモリ要件と注意点

ローカルLLMの運用には、大容量の高速ストレージが必要です。

モデルファイル自体が数GB〜数十GBになるため、複数のモデルを管理する場合は500GB以上の空き容量を確保することが推奨されます。SSDの使用は必須といえるレベルで、HDDでは読み込み速度が足りずに実用的な性能が得られません。

システムメモリ(RAM)は、使用するモデルサイズの1.5〜2倍程度を目安に確保する必要があります。例えば、7Bパラメータの量子化モデル(約4GB)を使用する場合、システム全体で16GB以上のメモリが推奨されます。

メモリ不足の状態では、スワップファイルによる仮想メモリが使用され、大幅な性能低下を招くため注意が必要です。GPUメモリ(VRAM)は、可能な限り大容量のものを選択することが重要です。

8GBのVRAMでは小〜中規模モデルに限定されますが、16GB以上あれば多くのモデルを快適に実行できます。RTX 4090(24GB)やプロ向けカード(48GB以上)を使用すれば、最大規模のモデルも動作可能になります。

モデルサイズ別に見る動作の目安

7Bパラメータクラスのモデルは、最も導入しやすいサイズです。量子化版であれば4GB程度のVRAMで動作し、一般的なゲーミングPCでも問題なく実行できます。

推論速度は、RTX 4060クラスのGPUで毎秒20〜30トークン程度が期待でき、実用的な会話速度を実現可能です。

13Bパラメータクラスでは、8GB以上のVRAMが必要になります。性能と要求スペックのバランスが良く、多くの用途で7Bモデルより優秀な結果を得られます。ビジネス用途での活用を考えている場合、このクラスが最適な選択肢となることが多いです。

70Bパラメータ以上の大型モデルは、24GB以上の大容量VRAMまたは複数GPU構成が必要です。推論品質は最高レベルですが、一般的な環境では動作が困難なため、専用ワークステーションや業務用途での利用が中心になります。CPUのみでの実行も可能ですが、実用的な速度を得るには64GB以上の大容量メモリが必要になります。

ローカルLLMの導入方法と基本設定

ローカルLLMの導入には、技術レベルに応じて複数のアプローチがあります。初心者向けのGUIツールから、上級者向けのコマンドライン操作まで、さまざまな方法が選択可能です。

ここからは、実際の導入手順について以下の方法を段階的に解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

OllamaやLM StudioなどのGUIツールを使う

Ollamaは、ローカルLLM導入の敷居を大幅に下げる革新的なツールです。コマンドライン操作が苦手な方でも、簡単なコマンドでモデルのダウンロードと実行が可能になります。

インストール後は「ollama run llama2」のような簡潔なコマンドで、即座にモデルが利用開始できる設計になっています。

LM Studioは、完全なGUI環境でローカルLLMを管理できるツールです。直感的なインターフェースでモデルの検索、ダウンロード、実行が行え、技術的な知識がなくても簡単に始められます。チャット画面も洗練されており、ChatGPTのような使い心地でローカルAIとの対話が可能です。

GPT4Allも初心者に優しいオールインワンソリューションを提供しています。デスクトップアプリケーション形式で提供されており、インストール後すぐに複数のモデルから選択して利用可能です。モデルの管理機能も充実しており、ダウンロード進捗の確認や不要なモデルの削除も簡単に行えます。

CLIからの導入手順(LLaMA・GGUF形式など)

コマンドライン環境での導入は、より詳細な制御と設定が可能になります。

まず、Python環境の準備が必要で、Python 3.8以上とpipパッケージマネージャーが動作する環境を用意します。続いて、llama-cpp-pythonやctransformersなどの推論ライブラリをインストールし、GGUF形式のモデルファイルをダウンロードしましょう。

GGUF形式は、効率的なメモリ使用と高速推論を実現する最新のファイル形式で、多くのローカルLLMで標準的に採用されています。Hugging Face Hubから目的のモデルをダウンロードする際は、wget、curl、またはHugging Face CLIツールを使用します。

例えば「huggingface-cli download microsoft/DialoGPT-medium –local-dir ./models」のようなコマンドで、指定フォルダにモデルをダウンロード可能です。

GPU使用時は、CUDA Toolkitの適切なバージョンインストールが重要です。PyTorchやTensorFlowなどのフレームワークとの互換性を確認し、必要に応じてconda環境やvenvによる仮想環境を構築します。

設定ファイルでモデルパス、メモリ制限、温度パラメータなどを指定することで、用途に最適化された動作環境を構築できます。

モデルのダウンロードと切り替え方法

モデルのダウンロードは、主にHugging Face、OllamaのModel Library、またはGitHub Releasesから行います。

Hugging Face Hubは最も豊富なモデルが集まるプラットフォームで、検索機能やフィルタリング機能を使って目的に適したモデルを見つけられます。ダウンロード時は、モデルサイズとライセンス条項を必ず確認し、商用利用の可否を把握しておくことが重要です。

複数モデルの管理では、明確なフォルダ構造を作成し、モデル名、バージョン、量子化レベルなどの情報を整理しておくことが推奨されます。例えば「/models/llama2-7b-chat-q4_0/」のような階層構造で管理すると、後々のメンテナンスが容易になります。シンボリックリンクを活用すれば、頻繁に使用するモデルへの高速アクセスも実現可能です。

モデル切り替えは、使用するツールによって方法が異なります。Ollamaでは「ollama list」でインストール済みモデル確認、「ollama run [model-name]」で起動が可能です。LM Studioではサイドバーから視覚的にモデル選択ができ、設定の保存と読み込みも簡単に行えます。

プログラマティックな利用では、設定ファイルやコマンドライン引数でモデルパスを指定する方法が一般的です。

ローカルLLMの具体的な活用例とユースケース

ローカルLLMは、さまざまな業務や個人利用場面で実践的に活用できます。プライバシーを重視しながら、効率的なAI支援を受けられるのが大きな魅力です。

ここからは、実際の活用シーンについて以下の具体例を詳しく紹介していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

ローカルAIチャットボットの作成

ローカルLLMを活用したチャットボット構築は、カスタマーサポートや社内問い合わせ対応の自動化に効果的です。

StreamlitやGradioなどのPythonフレームワークを使用すれば、わずか数十行のコードでWebベースのチャットインターフェースを構築できます。企業固有の情報をRAG(Retrieval-Augmented Generation)として組み込むことで、専門性の高い回答を提供するボットの作成が可能です。

社内向けヘルプデスクボットでは、人事規定、技術マニュアル、FAQ情報などを学習データとして活用し、24時間対応の自動回答システムを構築できます。外部サービスと異なり、機密情報を含む質問も安心して処理でき、コスト面でも大幅な削減効果が期待できます。

LangChainやLlamaIndexなどのフレームワークを使用すれば、複雑な情報検索と回答生成を組み合わせた高度なボットも開発可能です。

顧客対応においても、商品情報や利用規約などの大量のドキュメントを効率的に検索し、適切な回答を生成できます。多言語対応も比較的容易で、翻訳機能と組み合わせることで国際的な顧客サポートも実現可能です。

また、会話ログの分析により、よくある質問の傾向把握や、サービス改善のための貴重なデータ収集も可能になります。

コーディング支援・ドキュメント要約

プログラミング作業において、ローカルLLMは強力な開発支援ツールとして機能します。

コードの自動生成、バグ修正提案、リファクタリング支援など、開発効率を大幅に向上させる機能を提供可能です。特に、社内のコーディング規約や独自フレームワークに関する知識を学習させることで、チーム固有の開発スタイルに最適化されたアシスタントを構築できます。

大量の技術文書やAPI仕様書の要約作業では、ローカルLLMが特に威力を発揮し、数百ページの資料を数分で要約できます。重要なポイントの抽出、変更点の比較、関連情報のクロスリファレンス作成など、文書管理業務の自動化が可能です。機密性の高い設計書や仕様書も、外部に送信することなく安全に処理できるのは大きなメリットです。

コードレビューの自動化も実用的な活用例です。事前に定義したチェックリストやベストプラクティスに基づいて、コードの問題点を指摘し、改善提案を行うシステムを構築できます。

GitHub ActionsやGitLab CIと連携させれば、プルリクエスト時の自動レビューも実現可能です。

翻訳や検索支援における活用事例

多言語対応が必要な業務において、ローカルLLMベースの翻訳システムは高い実用性を提供します。

Google翻訳やDeepLなどのクラウドサービスと比較して、専門用語や業界特有の表現により適した翻訳が可能です。特に、法務文書、技術仕様書、医学論文など、精度が重要な分野では、カスタマイズされたローカル翻訳システムの価値が高くなります。

企業内の膨大な文書検索において、ローカルLLMは意味的検索機能を提供し、キーワードマッチングでは見つからない関連情報も効率的に発見することが可能です。

ベクトルデータベースと組み合わせることで、質問の意図を理解した高精度な情報検索システムを構築できます。契約書、報告書、メール履歴など、さまざまな形式の文書を横断的に検索し、必要な情報を瞬時に取得することが可能です。

リアルタイム字幕生成や会議録作成支援も実用的な活用例です。

音声認識システムと連携し、発言内容の要約、重要ポイントの抽出、アクションアイテムの整理などを自動化できます。多言語会議では、リアルタイム翻訳機能も組み込むことで、言語の壁を越えたスムーズなコミュニケーションを支援できます。

まとめ

ローカルLLMは、プライバシー保護と高いカスタマイズ性を兼ね備えた次世代のAI活用手段として急速に注目を集めています。

初期投資としてのハードウェア要件や技術的なセットアップの複雑さはありますが、データの機密性確保、オフライン動作、コスト効率性などの多くのメリットがある点が魅力です。

OllamaやLM StudioなどのGUIツールの普及により、技術的なハードルは大幅に下がっており、初心者でも比較的容易に導入できる環境が整っています。

企業での活用では、社内チャットボット、文書要約、コーディング支援など、さまざまな業務効率化の場面で実践的な価値を提供できます。

今後もオープンソースモデルの性能向上と導入ツールの充実が期待されるため、ローカルLLMは AI活用の重要な選択肢として確立されていくでしょう。