Gemini 2.0とは?注目ポイント、使用前の注意点などを解説

Gemini 2.0とは?

どのモデルを使えばいいの?

どんなときに使えるの?

こうした疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。

Googleが開発したGemini 2.0は、文章の要約や生成、画像の作成、プログラミング補助まで対応できる高性能なAIです。

この記事では、Gemini 2.0について以下の内容を解説します。

本記事を読む前にGeminiの特徴をおさらいしておきたい人は、次の記事を参考にしてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

Gemini 2.0とは

Gemini 2.0とは、Googleが開発した最新のAIモデルで、文章生成や要約、翻訳、コード作成などさまざまなタスクに対応できる高性能なAIです。

従来モデルと比べて処理速度や推論の精度が大幅に向上し、1Mトークンという非常に長い文章の処理も可能になりました。また、画像や音声、動画の理解や生成にも対応しており、マルチモーダルな活用ができます。

特にGemini 2.0 FlashやGemini 2.0 Proなどの派生モデルも用意され、用途に応じて最適なバージョンを選べるのも魅力です。

ビジネスや教育、研究の現場での利用が広がっており、今後さらに注目される存在です。

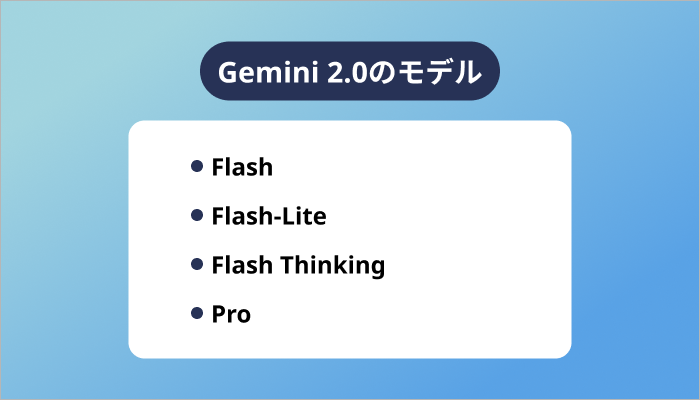

Gemini 2.0のモデル

この章では、Gemini 2.0のモデルを以下の順で紹介します。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

Flash

Gemini 2.0 Flashは、Googleが提供するAIモデルの中でもスピード重視で設計された高性能なモデルです。文章生成や要約、質問応答などのタスクを一瞬でこなす処理能力があり、リアルタイム性が求められる業務に適しています。

Flashは1Mトークンの長文処理にも対応しているため、大量の情報を一括で扱いたいときにも使用可能です。カスタマーサポートやチャットボット、ニュース要約など、時間を無駄にせず正確な出力を求める人に向いています。

さらにAPI経由での連携もスムーズで、開発者にとっても扱いやすいのが魅力です。Gemini 1.5 Flashの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

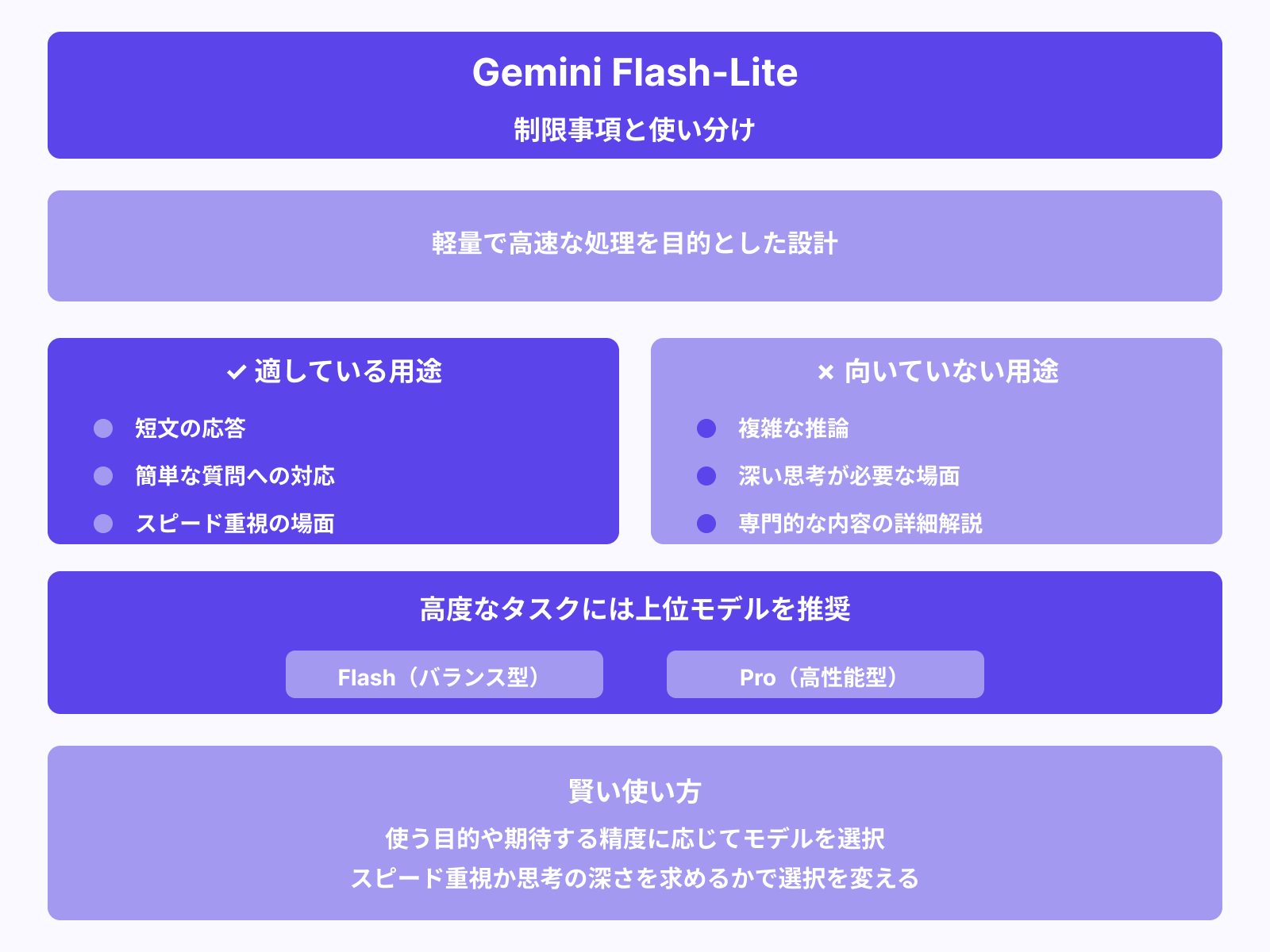

Flash‑Lite

Flash‑Liteは、Gemini 2.0シリーズの中でも特に軽量で、高速に動作することを目的として設計されたモデルです。

スマートフォンやタブレットなどの端末でも使いやすく、クラウド環境にアクセスしなくてもローカルである程度の処理ができるのが特長です。処理速度が非常に速いため、短い会話のやりとりや簡単な文章生成、サマリー作成など日常的な用途に適しています。

また、省エネ設計のため、バッテリー消費も少なく抑えられる点が魅力です。

ただし、複雑な計算や長文の処理には向いていないため、本格的な分析を行いたい場合は上位モデルとの併用が望まれます。

Flash Thinking

Flash Thinkingは、Gemini 2.0の中でもスピードと柔軟性を両立させた新しい思考モードです。ユーザーの入力に対して瞬時に反応しながらも、より深く考えた内容を返すように調整されています。

たとえば、会話の流れを理解しつつ先を見越した提案をしたり、曖昧な質問にも自然に答えたりできます。

Flashよりも少し時間はかかりますが、その分だけ精度や思考の深さが増しており、自然な対話ができる点が大きな強みです。単純な応答では物足りないと感じる場面でも、ユーザーの意図をくみ取って丁寧な回答をしてくれます。

軽さと賢さを両立させたモデルとして、日常利用から仕事の相談まで幅広く活用できます。

Pro

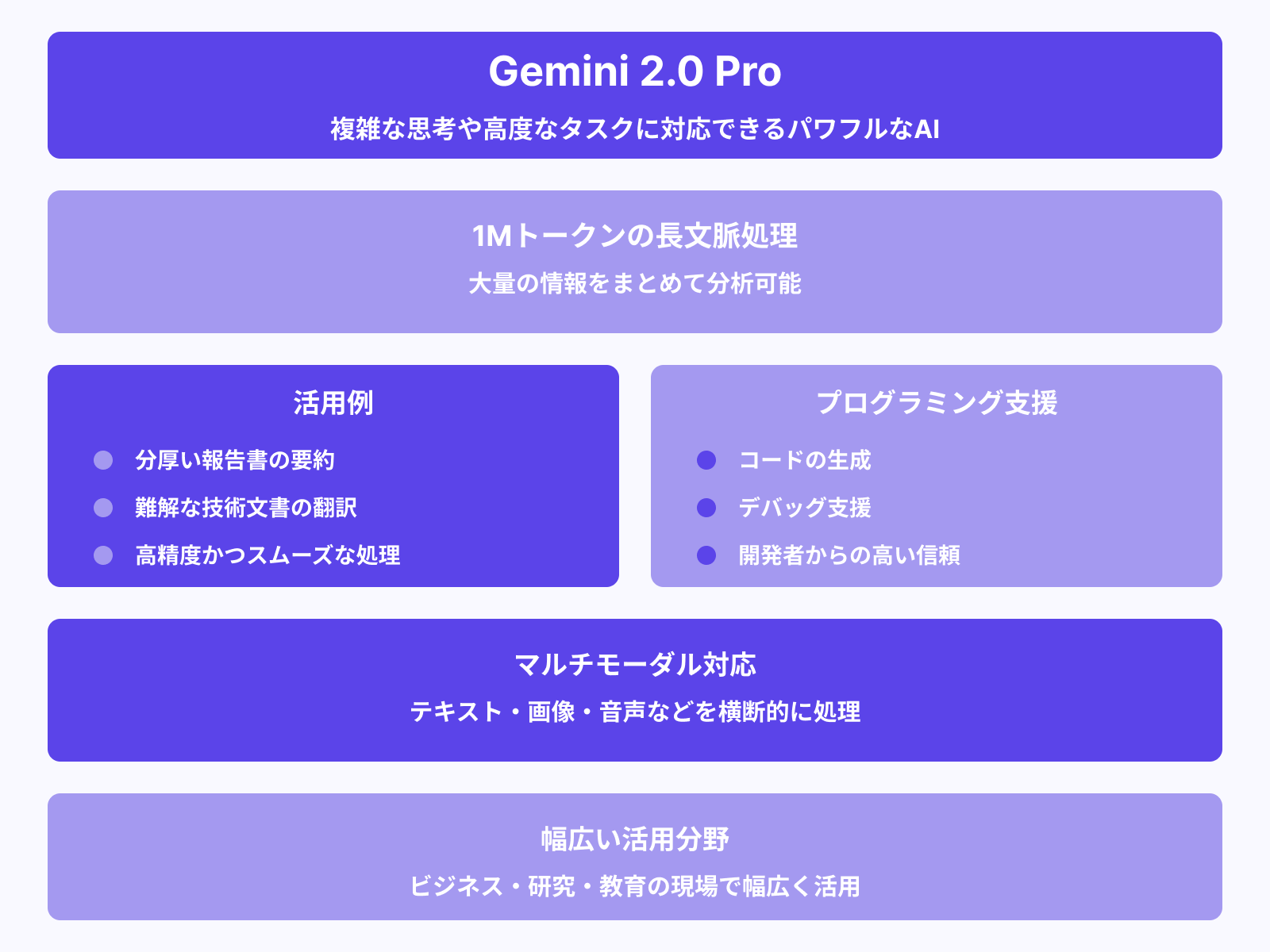

Gemini 2.0 Proは、Googleが提供する上位モデルで、複雑な思考や高度なタスクに対応できるパワフルなAIです。

1Mトークンという非常に長い文脈を一度に処理できるため、大量の情報をまとめて分析するのに向いています。たとえば、分厚い報告書の要約や難解な技術文書の翻訳なども、高精度かつスムーズです。

さらに、コードの生成やデバッグといったプログラミング支援にも対応しており、開発者からの信頼も高まっています。複数のモーダル(テキスト、画像、音声など)を横断的に扱えるため、ビジネスや研究、教育の現場で幅広く活用されるでしょう。

Gemini Proの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

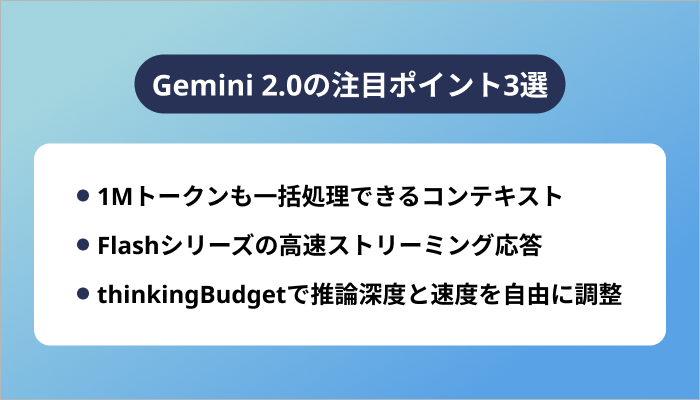

Gemini 2.0の注目ポイント3選

Gemini 2.0の注目ポイント3選

1つずつ詳しく見ていきましょう。

1Mトークンも一括処理できるコンテキスト

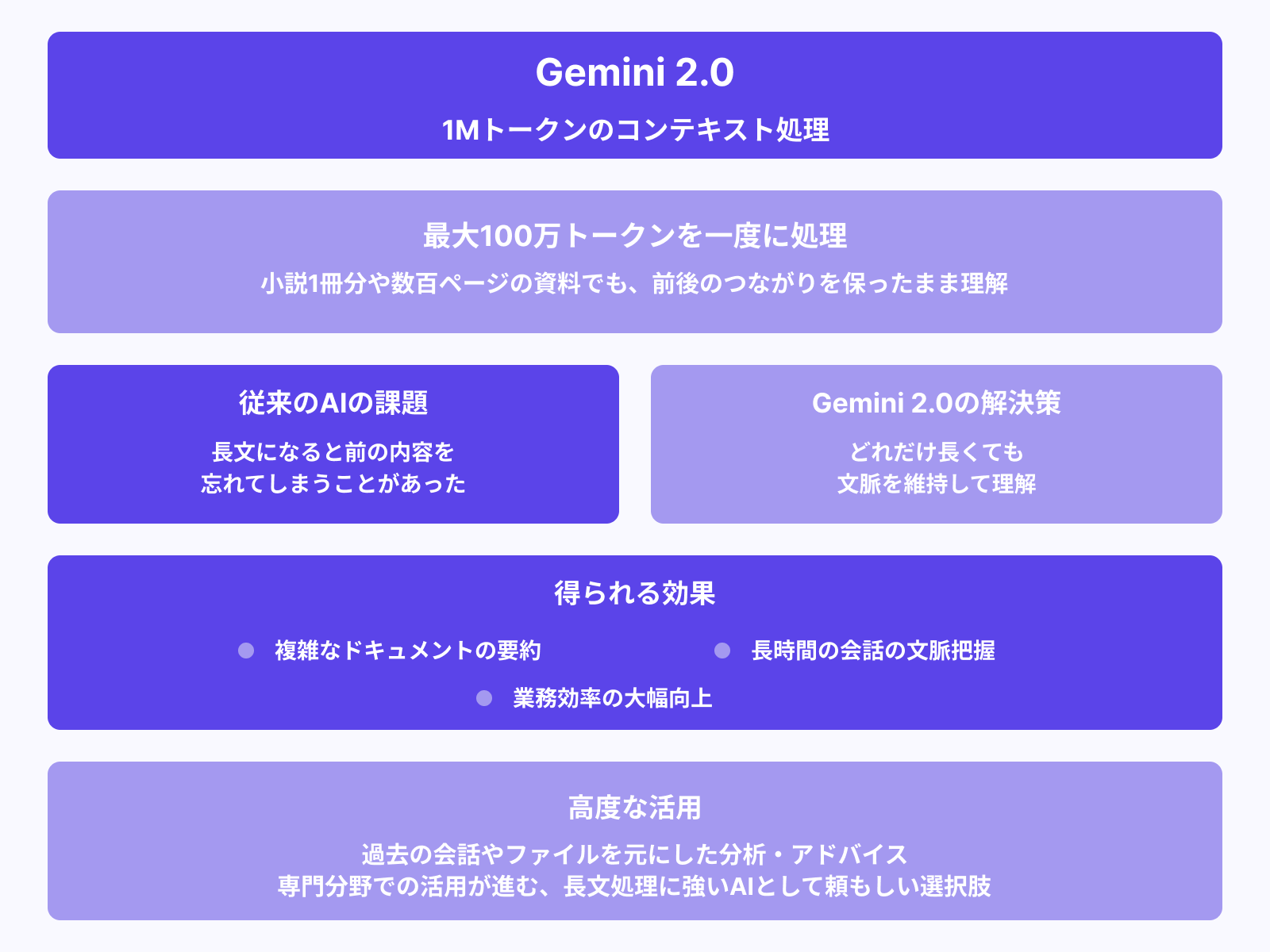

Gemini 2.0の大きな特徴の1つは、最大で1M(100万)トークンの情報を一度に処理できるコンテキストの広さです。

従来のAIモデルでは長文になると前の内容を忘れてしまうことがありましたが、Gemini 2.0では小説1冊分や数百ページの資料でも前後のつながりをしっかり保ったまま理解できます。

この機能により、複雑なドキュメントの要約や長時間の会話の文脈把握がスムーズになり、業務効率が大きく上がるでしょう。また、過去の会話やファイルを元にした分析やアドバイスもできるため、専門分野での活用も進んでいます。

長文処理に強いAIを求める方にとって、Gemini 2.0は非常に頼もしい選択肢といえます。

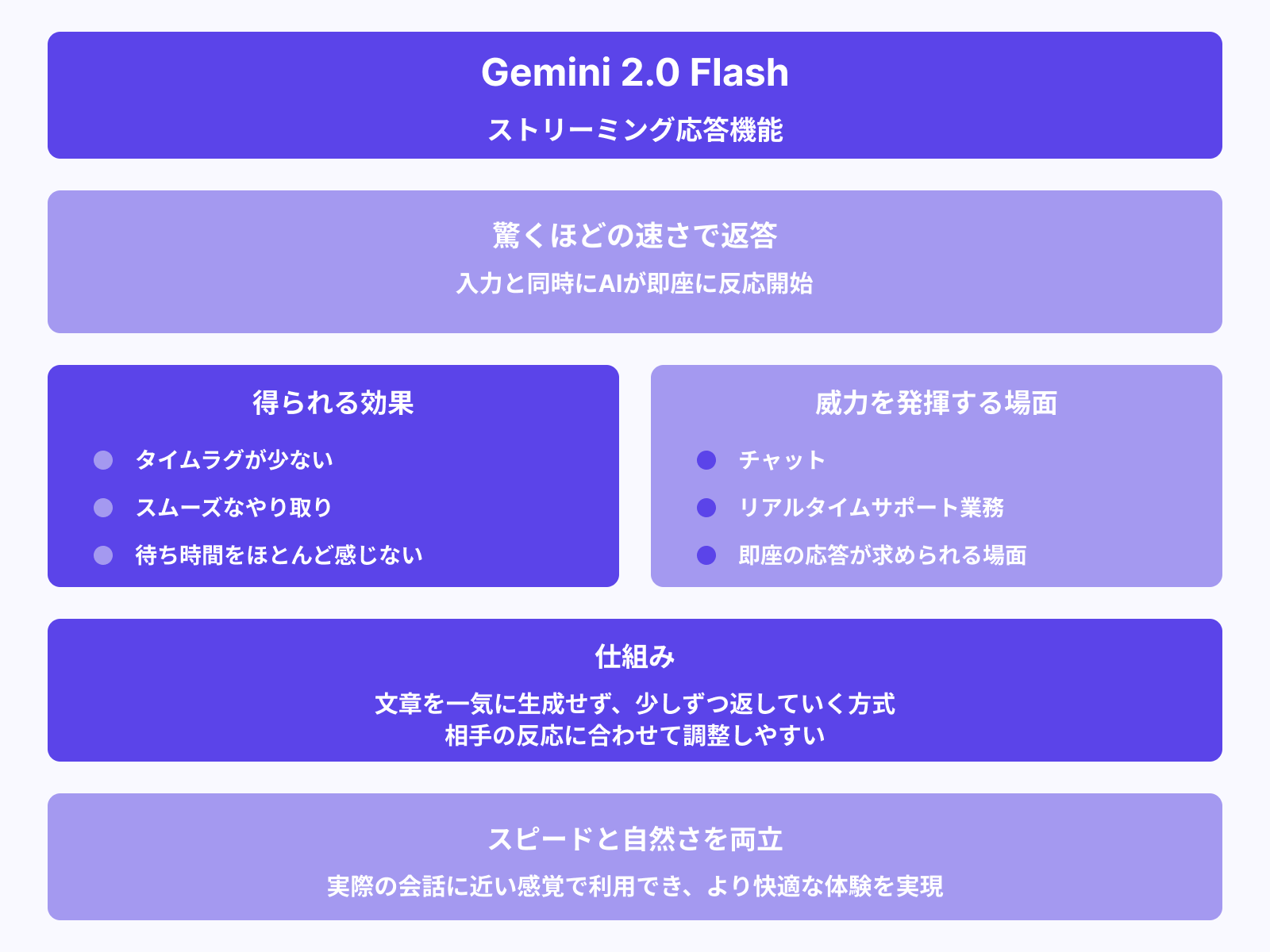

Flashシリーズの高速ストリーミング応答

Gemini 2.0のFlashシリーズは、驚くほどの速さで返答ができるストリーミング応答機能を持っています。

入力と同時にAIが即座に反応を始めるため、タイムラグの少ないスムーズなやり取りが可能になります。特にチャットやリアルタイムのサポート業務で威力を発揮し、ユーザーの待ち時間をほとんど感じさせません。

文章を一気に生成するのではなく、少しずつ返していく方式のため、相手の反応に合わせて調整しやすい点も魅力です。スピードと自然さを両立しており、実際の会話に近い感覚で利用できるため、より快適な体験が実現されています。

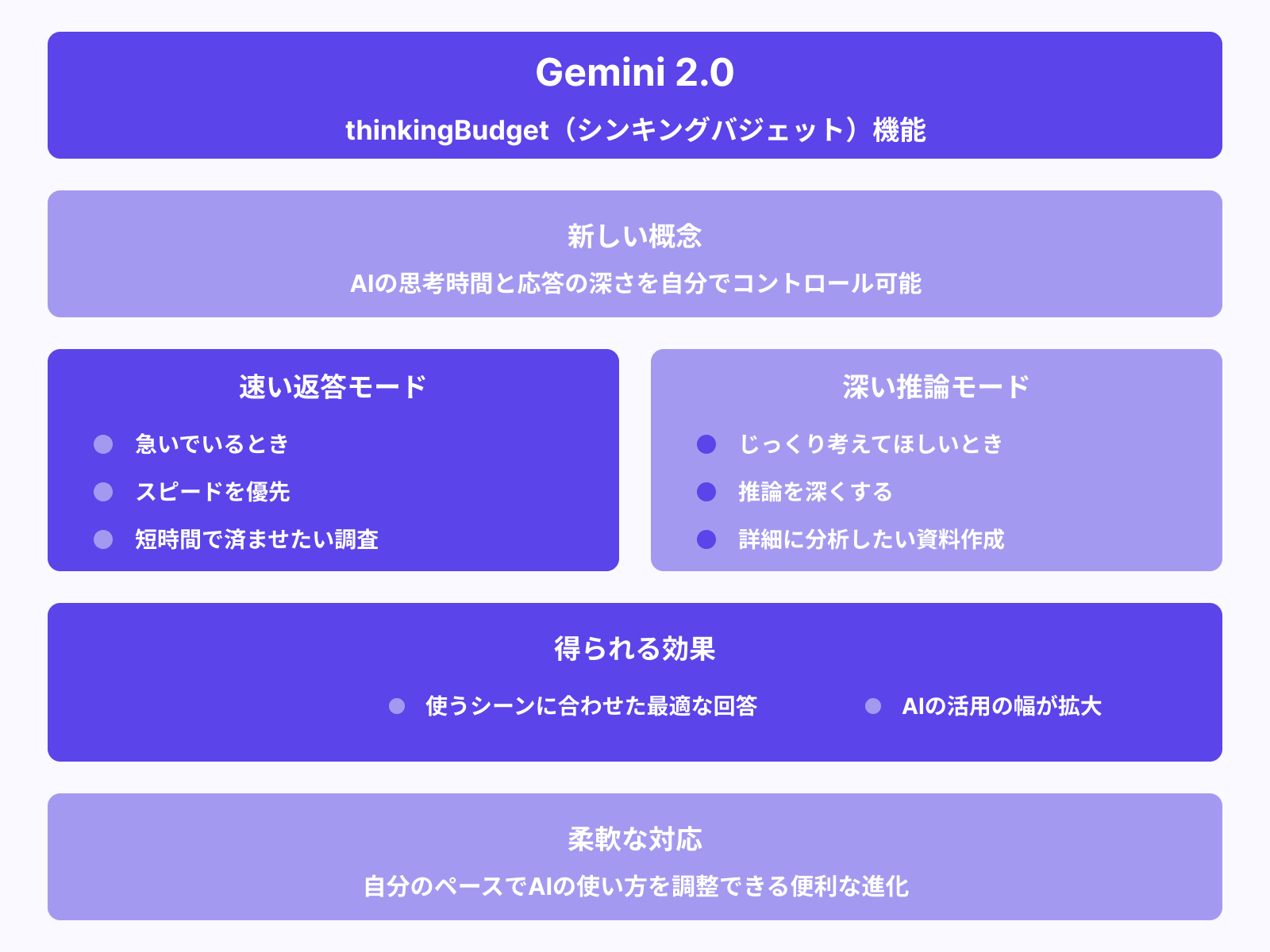

thinkingBudgetで推論深度と速度を自由に調整

Gemini 2.0では「thinkingBudget(シンキングバジェット)」という新しい概念が導入され、AIの思考時間と応答の深さを自分でコントロールできるようになりました。

たとえば、急いでいるときは速い返答を優先し、じっくり考えてほしいときは推論を深くしてもらえます。これにより、使うシーンに合わせて最適な回答の質を選べるようになり、AIの活用の幅が広がりました。

短時間で済ませたい調査と、詳細に分析したい資料作成といった異なるニーズにも柔軟に対応できます。AIの使い方を自分のペースで調整できるこの仕組みは、ユーザーにとって非常に便利な進化といえるでしょう。

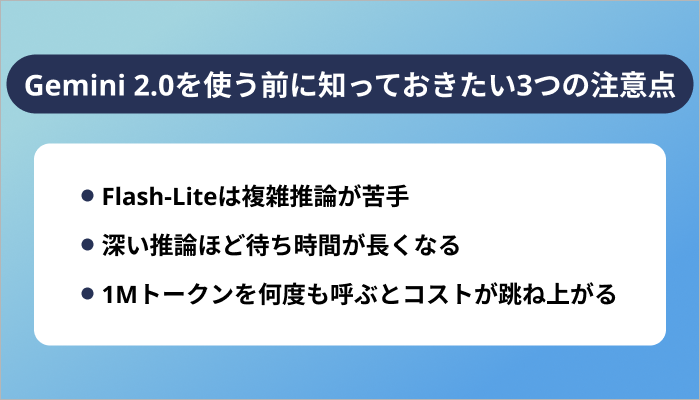

Gemini 2.0を使う前に知っておきたい3つの注意点

Gemini 2.0を使う前に知っておきたい注意点は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

Flash-Liteは複雑推論が苦手

Flash-Liteは軽量で高速な処理を目的として設計されたモデルですが、その分だけ複雑な推論や深い思考が必要な場面では力不足になることがあります。

たとえば、複数の情報を組み合わせて判断するような質問や、専門的な内容を丁寧に解説してもらいたいときには、上位モデルのFlashやProの方が適しているでしょう。

Flash-Liteは主に短文の応答や簡単な質問への対応に向いているため、用途を間違えると満足のいく回答が得られない場合があります。使う目的や期待する精度に応じて、どのモデルを選ぶかの検討が大切です。

スピード重視か思考の深さを求めるかで選択を変えるのが、賢い使い方といえるでしょう。

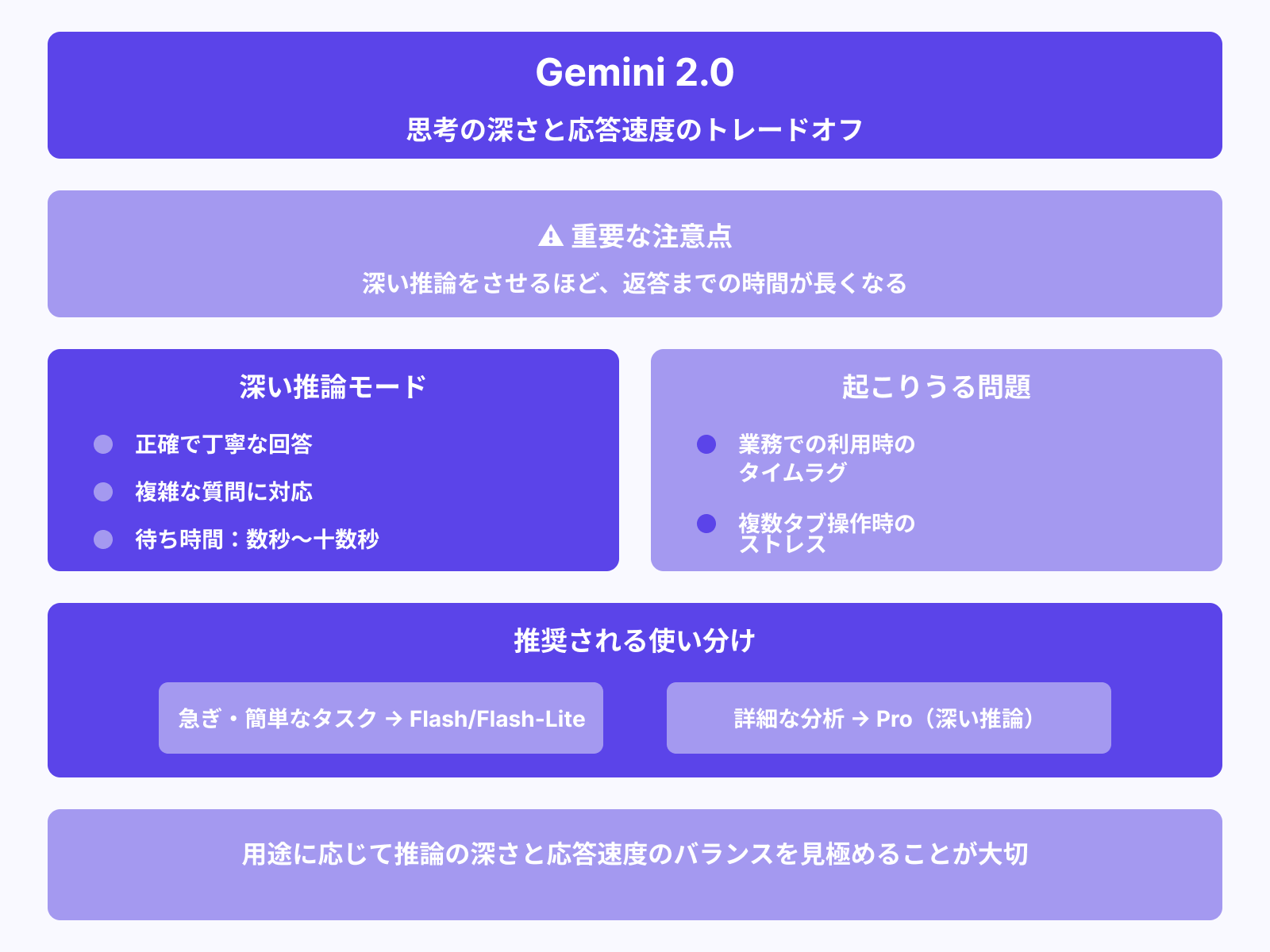

深い推論ほど待ち時間が長くなる

Gemini 2.0では、thinkingBudgetの機能によってAIの思考の深さを選べますが、その分だけ深い推論をさせるほど返答までの時間が長くなります。

たとえば、複雑な質問に対して正確で丁寧な回答を求めた場合、短時間では処理しきれず、待ち時間が数秒から十数秒かかる場合もあります。特に業務での利用や複数タブでの操作中には、タイムラグがストレスになる可能性もあるため注意が必要です。

急いでいるときや簡単なタスクにはFlashやFlash‑Liteを使うなど、場面ごとに使い分けることが大切です。用途に応じて推論の深さと応答速度のバランスを見極めると、より快適に活用できます。

1Mトークンを何度も呼ぶとコストが跳ね上がる

Gemini 2.0 Proでは1Mトークンの長文を一括で処理できるのが強みですが、これを何度も利用するとAPI使用料が高額になる可能性があります。特に開発者がアプリや業務システムに組み込んで頻繁にリクエストを送るような使い方をする場合、料金が予想以上に膨らんでしまうことがあります。

Googleは処理したトークン数に応じて課金を行うため、無駄なリクエストや繰り返しの送信には注意が必要です。コストを抑えるには、要点を絞ったリクエスト設計や必要な範囲だけの処理にとどめる工夫が求められます。

性能を引き出すにはコストとのバランスを考えて使うことが大切です。

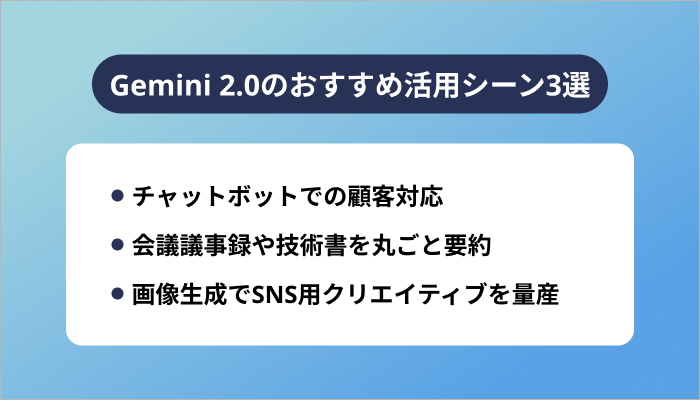

Gemini 2.0のおすすめ活用シーン3選

Gemini 2.0のおすすめ活用シーンは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

チャットボットでの顧客対応

Gemini 2.0は、チャットボットによる顧客対応に非常に適したAIモデルです。特にFlashシリーズは応答が速く、ユーザーの質問にリアルタイムで自然に答えられるため、サポートの質が大きく向上します。

たとえば、商品に関するよくある質問への自動対応や、営業時間の案内、トラブルシューティングのサポートなどに活用が可能です。また、24時間対応が可能なため、人手不足の解消にもつながります。

さらに、Proモデルを使えば、より複雑な内容の問い合わせにも丁寧に対応でき、満足度の高いカスタマーサービスを提供できるでしょう。

会議議事録や技術書を丸ごと要約

Gemini 2.0は最大1Mトークンの長文を一括で処理できるため、会議の議事録や技術書などの大量の文章を効率よく要約できます。たとえば、数時間分の会議内容をそのまま読み込ませると、重要なポイントだけを抜き出した要約を自動で作成してくれます。

技術文書や業務マニュアルのように複雑な情報が含まれていても、内容の流れを理解しながら整理する力があるため、読み返しの手間を大幅に減らせるでしょう。これにより、社内共有やレポート作成のスピードが格段に上がり、業務効率の改善にもつながります。

情報量の多い資料を扱う人にとって、非常に頼りになる機能です。

画像生成でSNS用クリエイティブを量産

Gemini 2.0は画像生成にも対応しており、SNSで使うバナーやアイキャッチ画像を短時間で何パターンも作成できます。特にプロンプトに沿って自由なスタイルの画像が生成できるため、投稿ごとに異なる雰囲気を持たせられます。

たとえば「青空の下で笑顔の人物」や「ポップな配色のカフェメニュー」など、言葉で伝えた内容をすぐにビジュアルにできるのが魅力です。

Photoshopのような専門ソフトを使わなくても、短時間でクオリティの高い画像を準備できるため、デザインが苦手な人でも安心して活用できます。SNS担当者にとって、作業時間の短縮と投稿の質の向上を両立できる便利な機能です。

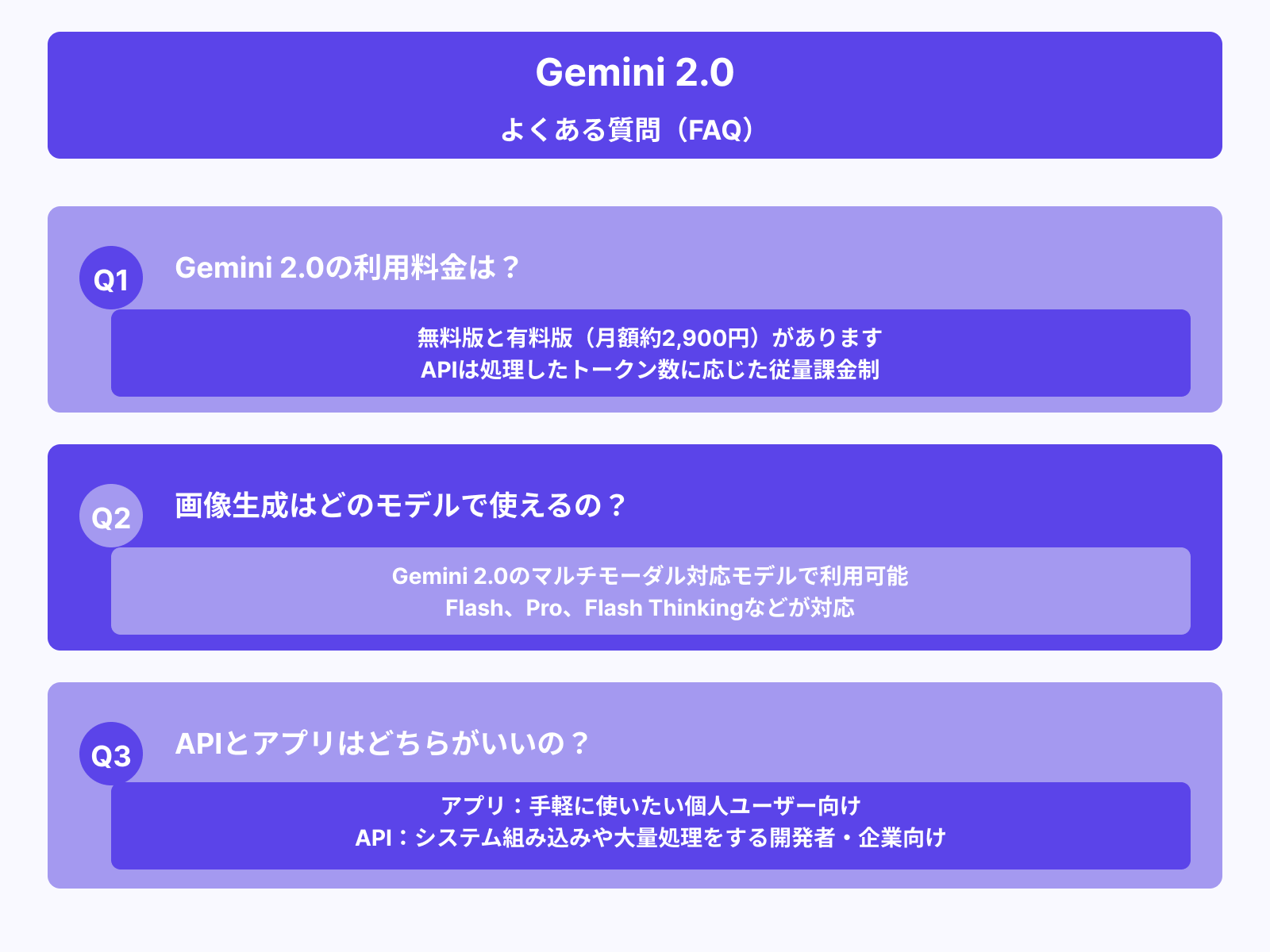

Gemini 2.0に関してよくある質問3選

Gemini 2.0に関してよくある質問は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

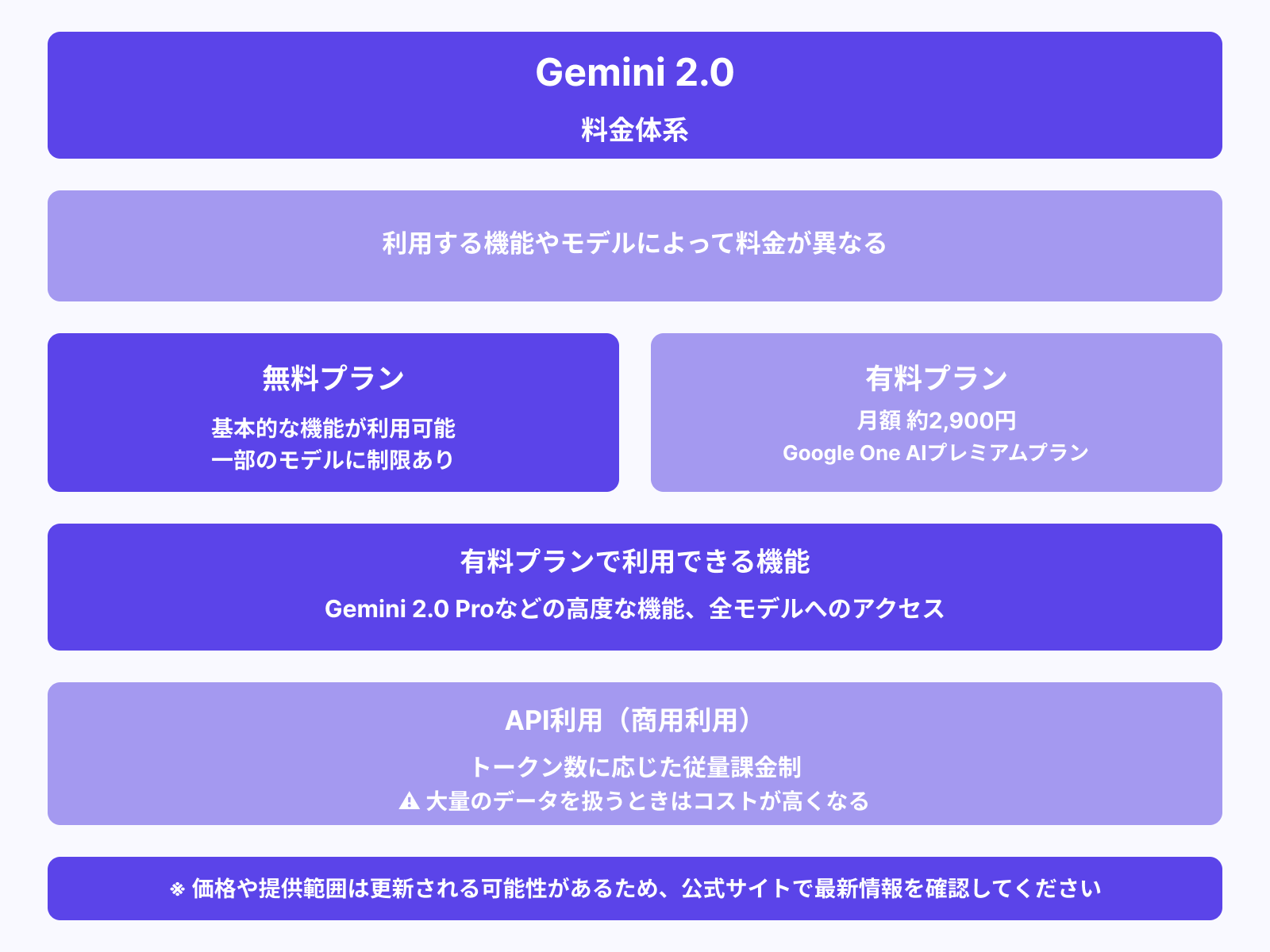

Gemini 2.0の利用料金は?

Gemini 2.0の料金は、利用する機能やモデルによって異なります。

無料でも基本的な機能が使えるプランがありますが、Proなどの上位モデルを使いたい場合は有料のサブスクリプションが必要です。たとえば、Google OneのAIプレミアムプランに加入すると、月額約2,900円でGemini 2.0 Proを含む高度な機能が使えます。

さらに、APIを通じた商用利用では、トークン数に応じた従量課金制が採用されており、大量のデータを扱うときはコストが高くなる点に注意が必要です。

具体的な価格や提供範囲は今後も更新される可能性があるため、公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

画像生成はどのモデルで使えるの?

Gemini 2.0で画像生成を使いたい場合は、Proモデルの一部やGoogleの画像生成モデル「Imagen 2」に対応したバージョンを利用する必要があります。

無料版では画像生成が制限されていることが多く、高画質な画像を出力したいときは、有料プランへの加入が求められます。特にGemini Advancedなどの上位プランに含まれるImagen 2は、写真のようなリアルな画像やアート風のイラストなど、表現の幅がとても広いのが特長です。

たとえば、SNS用のビジュアルやプレゼン資料の挿絵も短時間で作れるため、ビジネスでも人気があります。

APIとアプリはどちらがいいの?

Gemini 2.0を使う方法には、スマホやPCで使えるアプリと、開発者向けのAPIがあります。

どちらを選ぶかは使い方によって変わります。

アプリは、文章生成や画像作成などを手軽に試したい人に向いており、Googleアカウントがあればすぐに使用可能です。スマホからでも簡単に操作できるので、日常的に活用ができるでしょう。

一方、APIはシステムやアプリにGeminiの機能を組み込めるため、業務ツールの自動化や大量処理を行いたい開発者向けです。ただし、APIは有料で、使ったトークン数によって料金がかかるため、予算や目的に応じて選ぶ必要があります。

まとめ

この記事では、Gemini 2.0について以下の内容を解説しました。

Gemini 2.0は、速度と精度を両立しながらさまざまなシーンで活用できる次世代AIです。

チャット対応や要約、画像生成など、用途に応じてモデルを選べるのが大きな強みといえます。無料でも一部の機能を試せるうえに、有料プランを使えばさらに高性能な応答や処理が可能になります。

APIとアプリの使い分けやコスト管理もポイントとなるため、自分に合った使い方を見つけることが大切です。気になる方は、まずは無料で試してその実力を体感してみてください。