GenSparkとは?AI搭載検索エンジンの特徴・活用法をわかりやすく解説

インターネット検索は情報収集に欠かせない手段ですが、膨大な情報の中から必要な答えを整理するには時間と労力がかかります。

しかし、GenSparkを活用すれば、従来の検索エンジンでは難しかった「統合された回答」を効率的に得ることが可能です。

とはいえ、GenSparkに興味を持っている方の中には、次のような疑問や不安を感じているのではないでしょうか。

GenSparkが従来の検索エンジンとどう違うのか知りたい

GenSparkにはどのような特徴や機能があるのか理解したい

実際の使い方や具体的な活用シーンを知りたい

そこで本記事では、GenSparkに関心を持つ方に向けて、以下の内容を詳しく解説します。

この記事を読むことで、GenSparkを利用した検索・情報活用の全体像を理解し、実務や学習、日常生活にすぐに応用できる知識を得られます。

ぜひ参考にしてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

GenSparkとは何か?

GenSparkは、ユーザーが入力した検索クエリに基づき「Sparkpages」と呼ばれるカスタムページを即座に生成するAI搭載型の検索エンジンです。

このSparkpagesは複数の信頼できるウェブソースから情報を収集し要約する仕組みを備えており、従来の検索結果とは異なり広告やスパム、偏った情報を排除したクリーンで読みやすい回答を提示します。さらに各ページにはAIコパイロットが組み込まれており、ユーザーが追質問を行ったり追加の情報を求めたりできるため、検索結果を受け取るだけでなく対話的に知識を深められます。

また、GenSparkは複数の専門エージェントが役割を分担する「マルチエージェント構造」を採用しているため、質問内容に応じて最適な処理を行い、複雑な調査や幅広い情報ニーズにも柔軟に対応できる点が特徴です。

GenSparkの料金プラン

GenSparkはフリーミアムモデルを採用しており、無料プランから有料プランまで利用状況に応じた選択が可能です。

無料プランでは、毎日付与される一定量のクレジットを用いて限定的なAIエージェントにアクセスできる仕組みになっており、まずは試してみたいユーザーに適しています。有料版の「Plus」プランは月額約24.99ドルで提供され、全てのAIエージェントを優先的に利用できるほか、より高度なモデルや追加クレジットも利用できます。

さらに、大量のクレジットが必要なユーザーや、ビデオや画像生成といった高度なメディア機能を利用したい場合、あるいはチーム単位での導入を検討している場合には、上位の拡張プランを選ぶことでより柔軟に活用することが可能です。

| プラン名 | 月額料金(目安) | 月当たりの料金 | 主な追加機能/対象ユーザー |

|---|---|---|---|

| Free (無料プラン) | $0/月 | — | 限定的なクレジット数、AIエージェントの利用制限あり。 試用・個人利用向け。 |

| Pro | 約 $19.75/月 | 約 $15/月 | インテグレーション、ワークスペース利用、制限の少ない利用枠。 プロフェッショナルや小規模チーム向け。 |

| Plus | 約 $24.99/月 | — | 全AIエージェントへの優先アクセス、 より多くのクレジット、上位モデル利用。ヘビーユーザー向け。 |

| Enterprise | $29.75/月 /ユーザー | $22.50/月 /ユーザー | チーム向けの拡張機能(ミーティング分析、ビデオ再生・ハイライト等) 、大規模利用に適用。一定人数(例10人)以上のライセンスが必要な場合あり。 |

| Enterprise+ | $39.75/月 /ユーザー | $29.75/月 /ユーザー | Enterpriseの機能に加えて、セキュリティ強化(HIPAA対応、SSO/SAMLなど) 、データ保持ポリシーのカスタマイズなど。大手企業や厳しい管理要件がある組織向け。 |

Gensparkの料金をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Gensparkの無料プランの特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

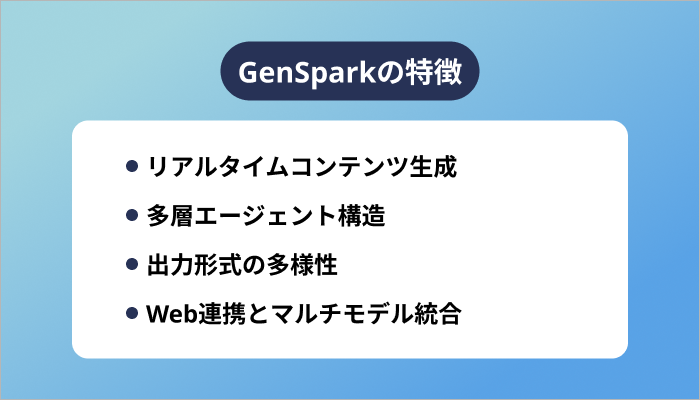

GenSparkの特徴

GenSparkは、AIを搭載した次世代型検索エンジンで、従来の検索では得られない高度な情報整理と回答提示を可能にしています。リアルタイムで最新の情報を組み合わせてコンテンツを生成できる点が大きな強みであり、ユーザーは検索結果を読むだけでなく、すぐに活用できる形で知識を得られます。

本章では、「リアルタイムコンテンツ生成」「多層エージェント構造」「出力形式の多様性」「Web連携とマルチモデル統合」の四つの観点から、GenSparkの具体的な特長を解説します。

リアルタイムコンテンツ生成

GenSparkは、入力されたプロンプトに応じて最新の情報を取り込みながら、リアルタイムでコンテンツを生成できる仕組みを備えています。

例えば、調査レポートの作成やプレゼンテーション用スライドの生成、動画クリップ用の台本や素材準備などを、指示を与えるだけで瞬時に出力することが可能です。

単なるテンプレートの再利用ではなく、状況に応じてレイアウトやデザイン、フォーマットを動的に調整するため、常に新鮮で用途に適した成果物を得られます。

この即時性により、限られた時間の中で迅速に資料やキャンペーン用の素材を整えられるため、業務効率を大きく向上させることができます。

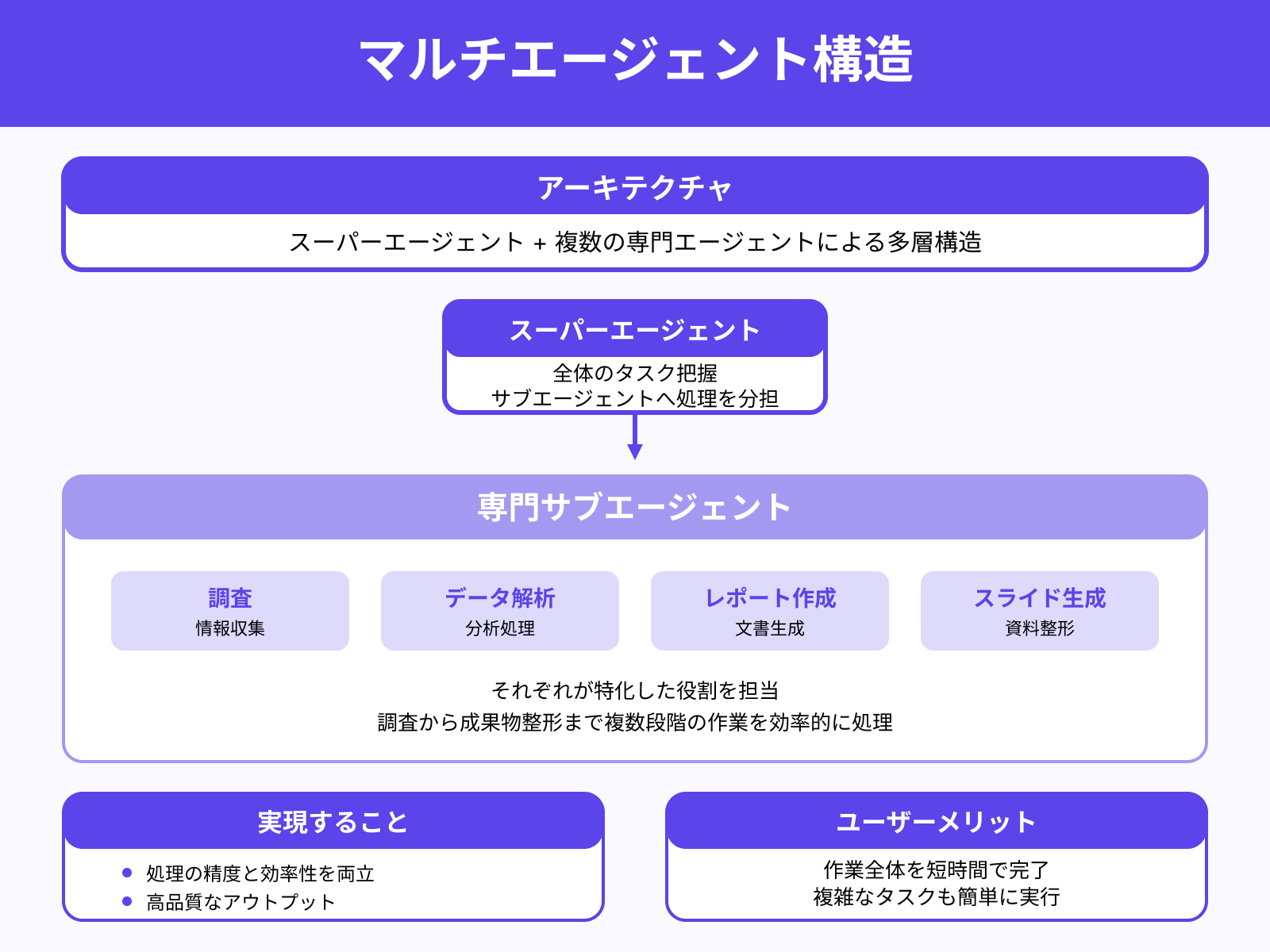

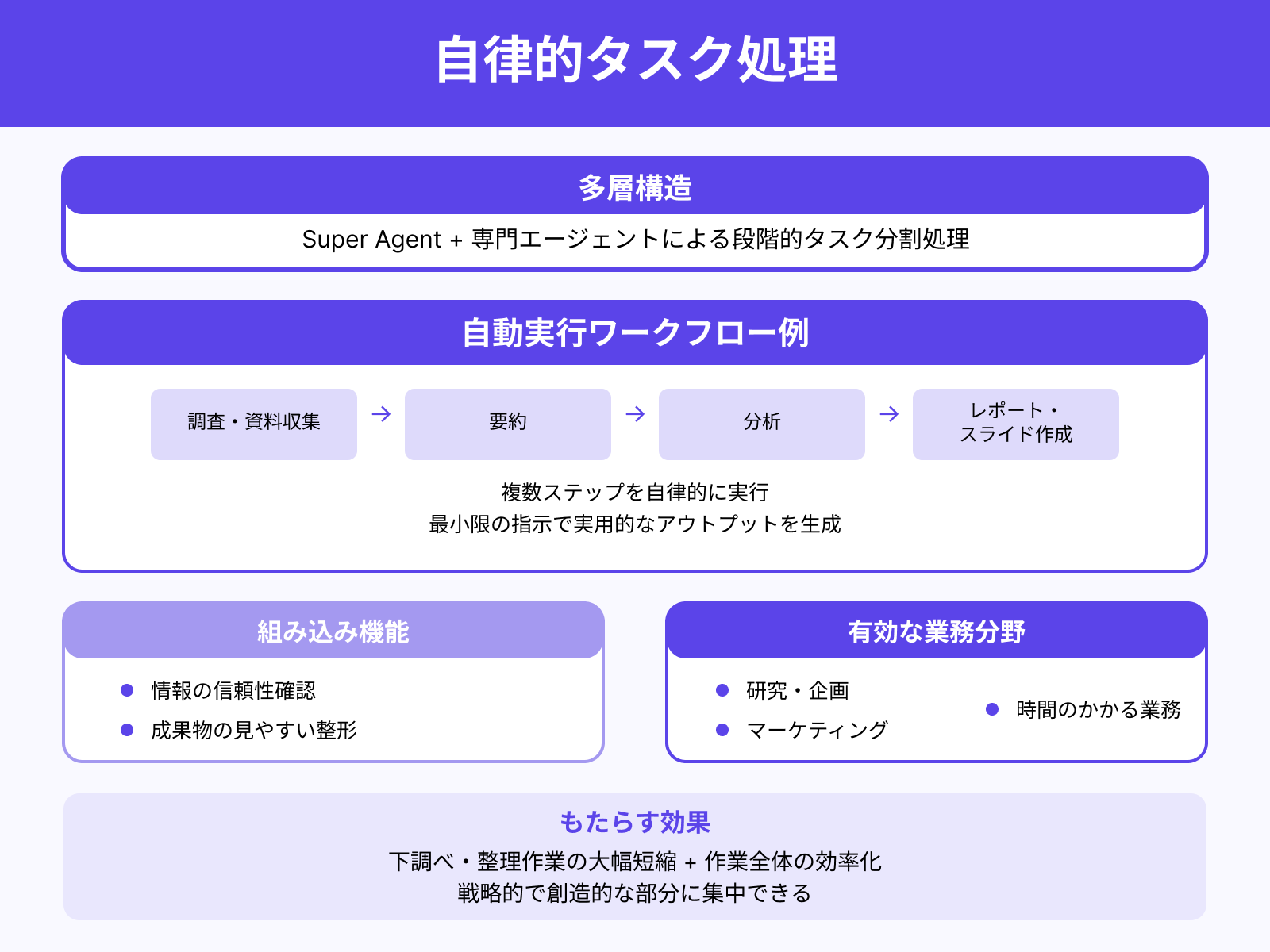

多層エージェント構造

GenSparkは、スーパーエージェントと複数の専門エージェントによる多層構造を採用しています。

まずスーパーエージェントが全体のタスクを把握し、内容に応じて「調査」「データ解析」「レポート作成」「スライド生成」などを担当するサブエージェントを呼び出して処理を分担します。

これにより、調査から成果物の整形まで複数段階を含む作業も効率的に進められます。それぞれのエージェントが特化した役割を担うことで、処理の精度と効率性を両立させ、ユーザーは高品質なアウトプットを得ながら作業全体を短時間で進めることができます。

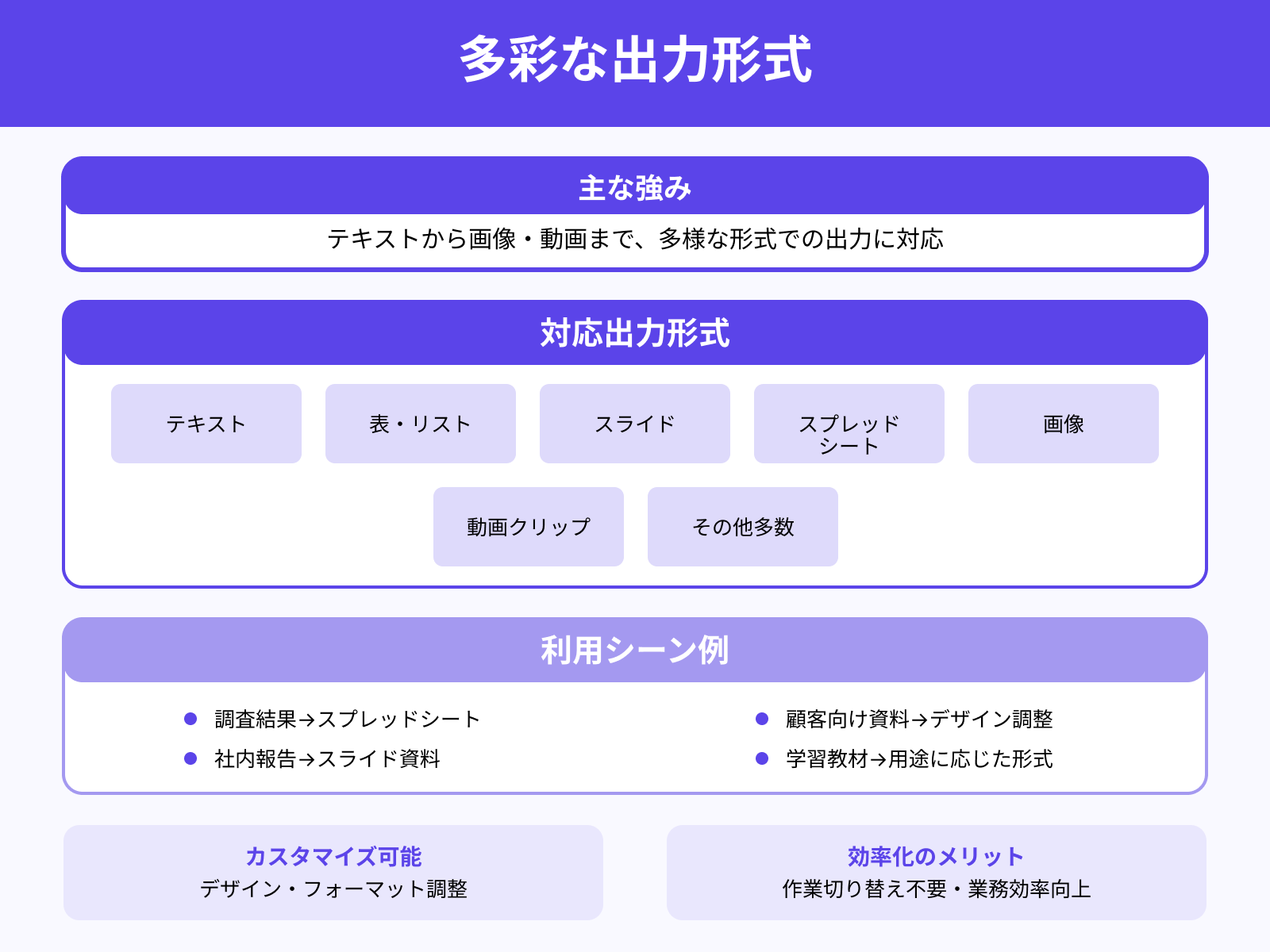

出力形式の多様性

GenSparkは、多彩な形式での出力に対応しており、テキストだけでなく表やリスト、スライド資料、スプレッドシート、さらに画像や動画クリップまで生成できます。

調査結果をスプレッドシートにまとめて分析可能な形にしたり、プレゼン資料としてスライドに整えたりと、利用シーンに応じた形式を選べるのが強みです。また、出力のデザインやフォーマットも調整できるため、社内報告用や顧客向け資料、学習教材など、用途に合わせた仕上がりを得ることが可能です。

このように一つのツールで複数の形式を生成できることで、作業の切り替えが不要となり、業務効率が向上します。

Gensparkで資料作成する方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

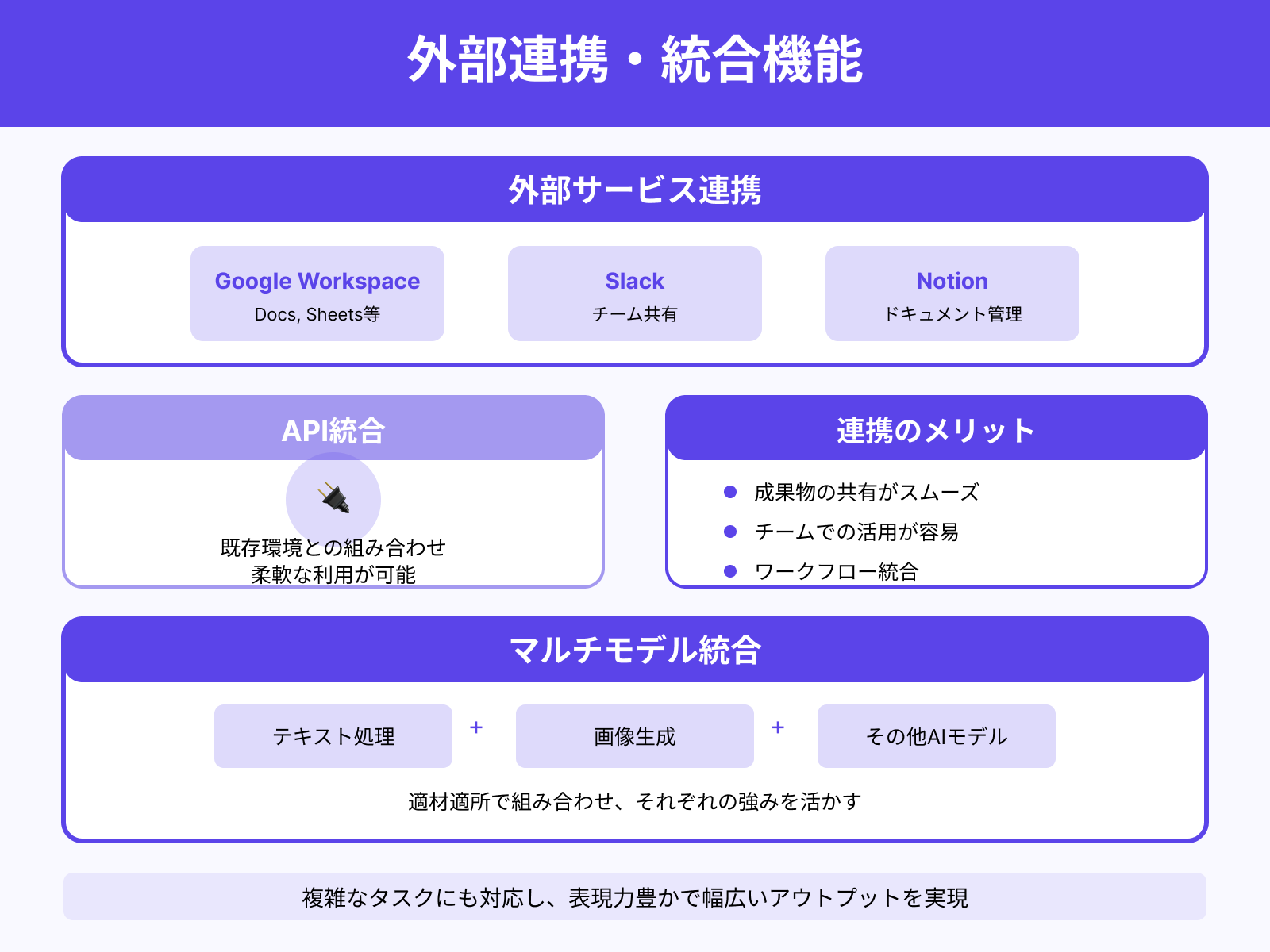

Web連携とマルチモデル統合

GenSparkは、Google WorkspaceやSlack、Notionといった外部サービスとの連携に対応しており、成果物の共有やチームでの活用をスムーズに行うことができます。

さらにAPIを介して他のアプリやツールと統合できるため、ユーザーは自身の既存環境と組み合わせて柔軟に利用できます。また、テキスト処理や画像生成など異なるAIモデルを適材適所で組み合わせる「マルチモデル統合」を行っており、それぞれのモデルの強みを活かした高度な処理が可能です。

この構造によって、単一モデルでは難しい複雑なタスクにも対応でき、より表現力豊かで幅広いアウトプットを実現します。

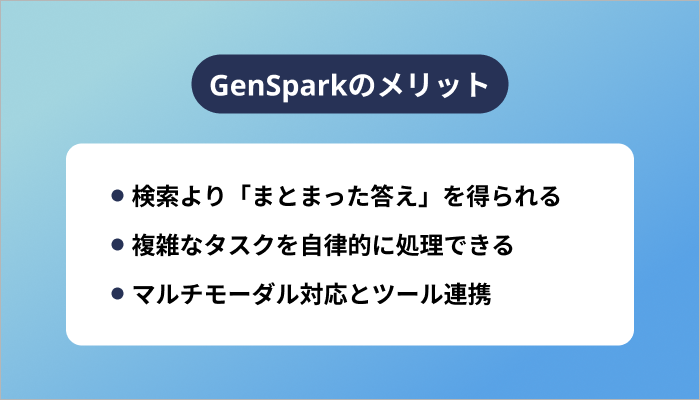

GenSparkのメリット

GenSparkは、従来の検索エンジンでは得にくい「整理された答え」を提示できるAI搭載の次世代ツールです。複数の情報を統合し、複雑なタスクを自律的に処理できる点が特徴で、検索から分析・まとめまでを一貫して行えます。

本章では、「検索よりまとまった答え」「自律的処理」「マルチモーダル対応」の三つの観点から具体的な強みを解説します。

検索より「まとまった答え」を得られる

GenSparkは、従来型の検索エンジンが提供するリンクの羅列とは異なり、複数の信頼できるソースから情報を収集し、要点を整理して「Sparkpages」と呼ばれるまとまった形で提示します。

ユーザーは自ら複数のタブを開いて比較したり、重複情報を精査したりする必要がなく、効率的に必要な知識を獲得できます。さらに、SparkpagesにはAIコパイロットが組み込まれており、気になる点を追加で質問したり、より詳細な解説を求めたりすることができます。

これにより、単なる検索結果を読むのではなく、対話を通じて知識を深められるため、学習や調査、企画業務において非常に大きな価値を発揮します。

「すぐに理解できる形で答えを得られる」という点は、従来の検索エンジンにはないGenSparkの大きな強みです。

複雑なタスクを自律的に処理できる

GenSparkは、Super Agentと複数の専門エージェントからなる多層構造を採用しており、複雑なタスクを段階的に分割しながら自律的に処理します。

たとえば、あるテーマを調査して関連資料を収集し、それを要約したうえで分析を加え、最終的にレポートやスライドにまとめるといった複数ステップを自動的に実行できます。

また、情報の信頼性を確認する仕組みや、成果物を見やすく整形する機能も備えているため、ユーザーは最小限の指示だけで実用的なアウトプットを受け取れます。こうした自律的な処理能力によって、従来は人間が手作業で行っていた下調べや整理作業の多くが短縮され、研究、企画、マーケティングなど時間のかかる業務において特に有効です。

結果として、作業全体の効率化だけでなく、より戦略的で創造的な部分に集中できるようになります。

マルチモーダル対応とツール連携

GenSparkはテキスト生成だけでなく、スプレッドシートやプレゼン用のスライド、画像や動画といったマルチモーダルな出力に対応しています。

そのため、調査結果を表形式で整理したり、会議用の資料をスライド化したり、プロモーション用の素材を画像として生成したりと、多様な場面で活用できます。さらに、Google WorkspaceやSlack、Notionなどの外部ツールとの連携機能も備えており、チーム内での共有や既存ワークフローへの統合がスムーズに行えます。

加えて、複数のAIモデルを適材適所で組み合わせる「マルチモデル統合」を採用しており、文章処理、画像生成、データ構造化といった異なる処理を一度に効率良くこなせます。

これにより、従来は複数のツールを使い分けていた業務を一つのプラットフォームで完結でき、利便性と生産性の両面で大きなメリットを得られます。

GenSparkのデメリット

GenSparkは、多機能で便利なAI検索プラットフォームですが、いくつかの制約も存在します。

本章では、「実行環境を持たない」「日本語対応の精度に課題」「開発者向け機能は弱い」の三つの観点から、GenSparkの弱みを整理して解説します。

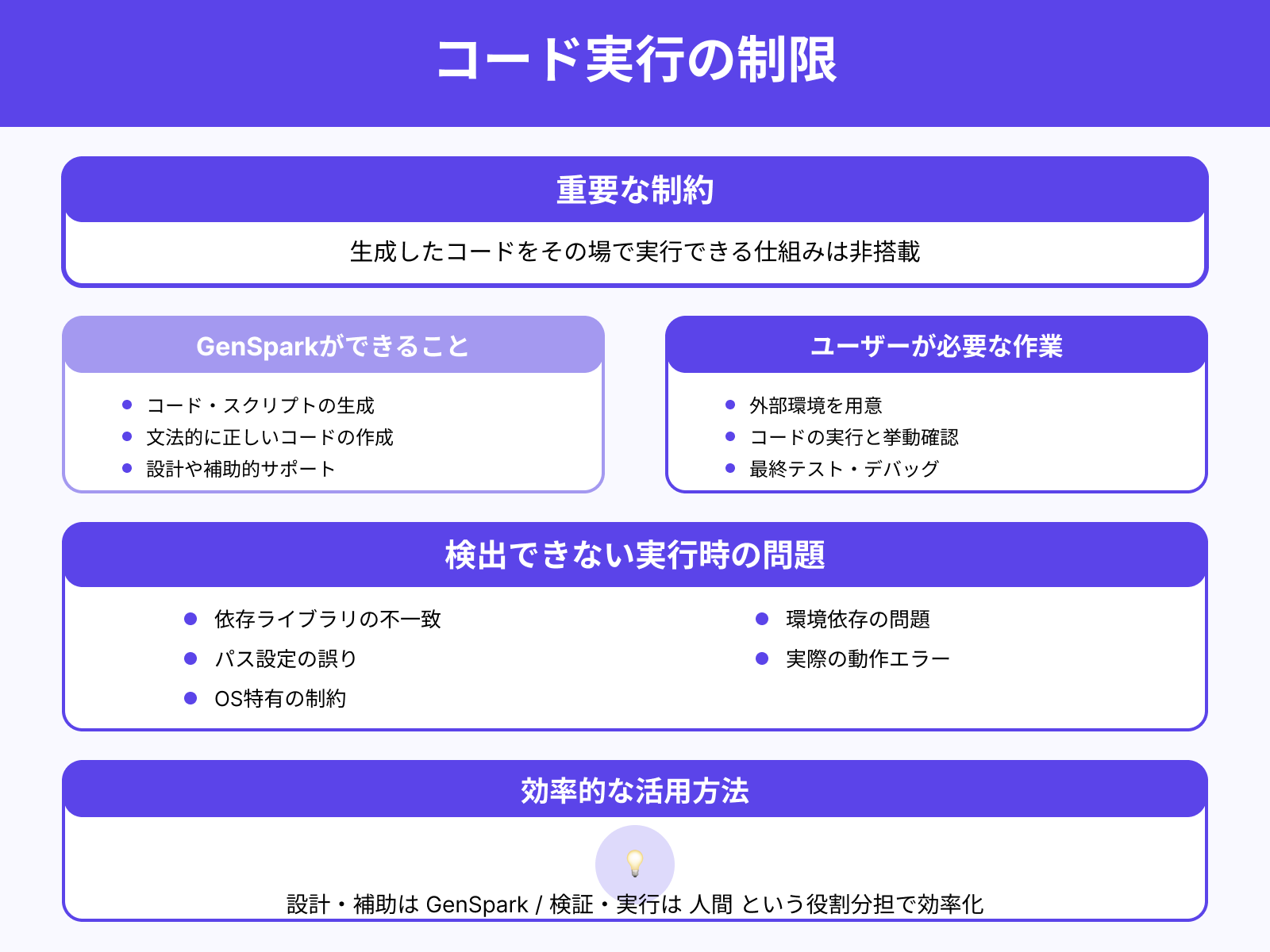

実行環境を持たない

GenSparkは検索や情報生成の分野では高い能力を発揮しますが、生成したコードやスクリプトをその場で実行できる仕組みは備えていません。

そのため、ユーザーが新しく作成されたコードを動かして挙動を確認したい場合や、計算やシミュレーションを試したい場合には、必ず外部の環境を用意する必要があります。たとえコードが文法的に正しく生成されていても、実際には依存ライブラリの不一致やパス設定の誤り、OS特有の制約といった実行時の問題に直面する可能性があります。

これらはGenSparkの内部では確認できないため、最終的なテストやデバッグはユーザー側で行わざるを得ません。

この制約は、完全自動化を期待して導入する場合に不便さを感じる一因となりますが、逆に「設計や補助的な部分を担わせ、検証は人間が行う」という役割分担を前提にすれば、効率的に活用することが可能です。

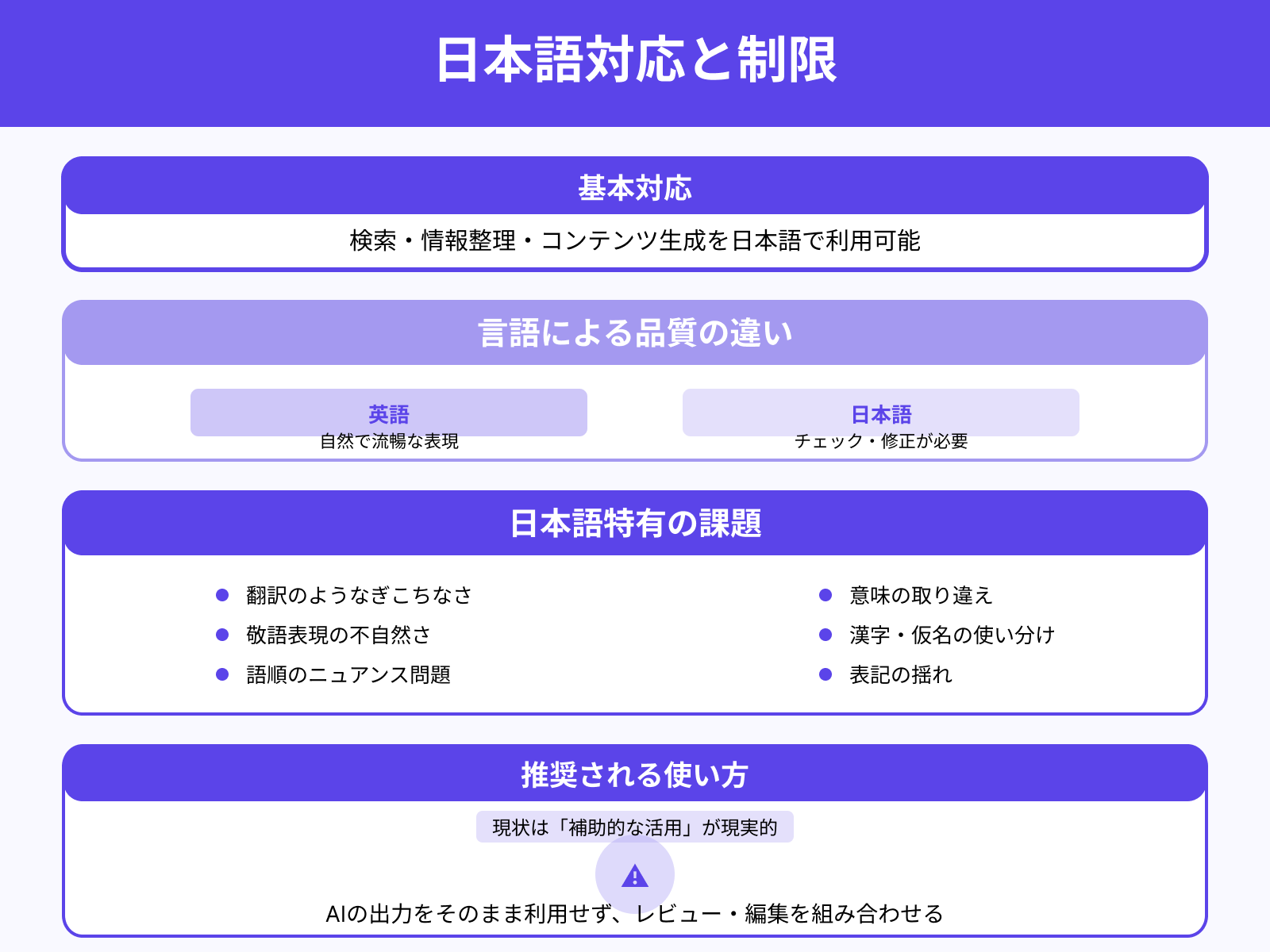

日本語対応の精度に課題

GenSparkは日本語に対応しており、検索や情報整理、コンテンツ生成を日本語で利用することができます。

しかし、長文の生成や専門的な内容を含む文章では、翻訳のようなぎこちなさや意味の取り違えが発生することがあります。特に敬語表現や語順のニュアンス、漢字と仮名の使い分け、表記の揺れといった日本語特有の要素は、精度の低下につながる要因となります。

英語ベースの出力では自然で流暢な表現が得られるのに対し、日本語ではチェックや修正が必要になるケースが少なくありません。そのため、日本語を中心に業務で活用する場合は、AIの出力をそのまま利用するのではなく、レビューや編集を組み合わせて使う前提を持つことが重要です。

今後の改善に期待できるものの、現状では「補助的な活用」が現実的といえます。

開発者向け機能は弱い

GenSparkは情報収集や要約、コンテンツ生成に大きな強みを持つ一方で、ソフトウェア開発を支えるための機能は十分ではありません。

開発者にとって便利なIDEとの統合やリアルタイムでのコード補完、生成コードの実行やデバッグ支援、バージョン管理システムとの高度な連携などはサポート範囲が限られています。

そのため、生成されたコードをそのまま動かすのではなく、ユーザー自身が外部環境でテストや修正を行う手間が残ります。また、複雑な開発タスクを依頼した場合、結果が簡略化されすぎたり、一部の情報が抜け落ちたりすることもあり、精度の面でも完全に頼りきることは難しい状況です。

このような背景から、GenSparkは開発現場でメインのツールとして使うというより、調査・資料作成や設計補助の役割を担うことに適しているといえます。

開発者視点では「補助的な知的パートナー」という位置づけで捉えるのが現実的です。

GenSparkの使い方

GenSparkは、シンプルな操作で利用を開始できるAI検索プラットフォームです。アカウントを作成してログインするだけで基本機能をすぐに体験でき、特別な設定は必要ありません。

検索クエリを入力するとAIが情報を収集し、整理したページとして提示します。

本章では、「アカウント作成とログイン」「基本的な操作フロー」の二つの観点から、GenSparkを効率的に使いこなすための方法を解説します。

アカウント作成とログイン

GenSparkを利用するには、まず公式サイトにアクセスし、画面上の「サインアップ」をクリックします。名前やメールアドレス、パスワードといった基本情報を入力すると、確認メールが送られてくるので、リンクをクリックして認証を完了させます。

GoogleやMicrosoftのアカウントでのログインも可能で、非常に簡単にアカウント作成ができます。その後は登録したメールアドレスとパスワードを使ってログインできます。

ここまで完了すれば、誰でもすぐにGenSparkの基本機能を体験できる状態になります。

なお、GenSparkにログインできない時の解決方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

基本的な操作フロー

ログイン後はダッシュボードに表示される検索バーに、調べたいテーマや生成したい内容を入力します。

AIエージェントが入力内容を解析し、整理された「Sparkpage」を生成して結果を提示します。Sparkpageには要点がまとめられ、関連リンクや参考情報が付与されるため、通常の検索よりも理解しやすい形で情報を得られます。

必要に応じて追加で質問を入力したり、追加の分析を依頼したりすることも可能で、結果は指示に合わせてアップデートされます。仕上がった内容は保存や共有ができ、PDFやスライドなど外部形式へのエクスポートも対応しています。

GenSparkの活用方法

GenSparkは、検索や情報整理にとどまらず、多様な分野での実用が期待できるAI検索プラットフォームです。ビジネスではリサーチや資料作成を効率化し、教育や学習では理解を深めるサポートを提供します。

また、生活の中での調べ物やタスク補助、さらには文章・デザインなどクリエイティブ分野での活用も可能です。

本章では、「ビジネス」「教育・学習」「生活支援」「クリエイティブ分野」の四つの観点から具体的な使い方を解説します。

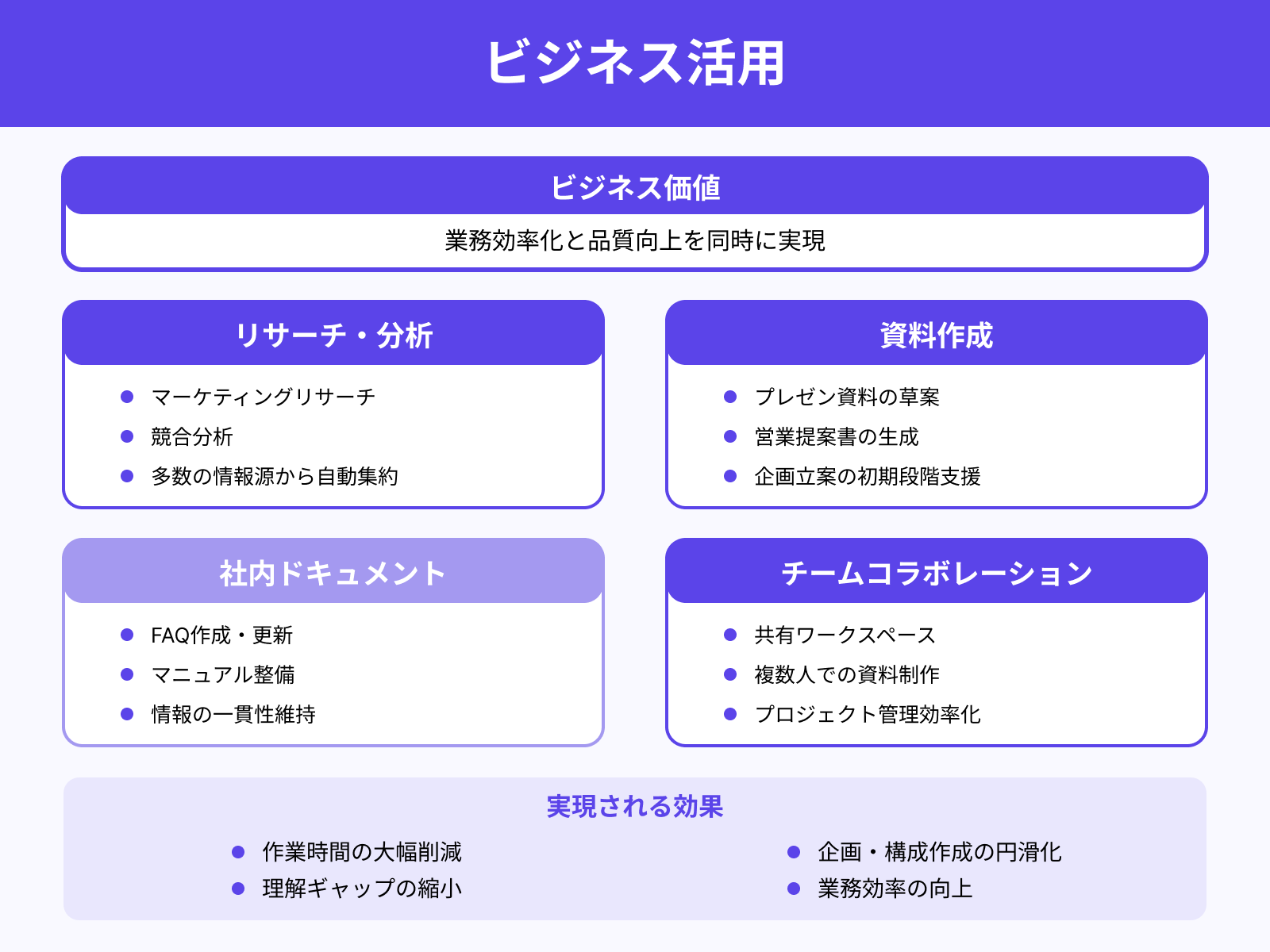

ビジネスでの活用

GenSparkはビジネス用途において非常に高い価値を提供します。

たとえば、マーケティングリサーチや競合分析の際に、多数の情報源からデータを自動集約し要点を整理してくれるため、手動で調べる時間を大幅に減らせます。

また、プレゼンテーション資料や営業提案書の草案をすぐに生成できるため、企画立案の初期段階でのアイデア出しや構成作成がスムーズになります。さらに、社内ドキュメントやFAQ、マニュアルの作成・更新にも役立つので、情報の一貫性を保ちつつ、社員間の理解ギャップを縮められます。

チームコラボレーション機能があれば、共有ワークスペースで内容をチェック・修正しながら進められるため、複数人での資料制作やプロジェクト管理の効率も上げられます。

教育・学習での活用

教育現場や自己学習の場でも、GenSparkは強力なツールになります。

教師は授業準備で複雑なテーマを扱う際、要点整理や教材案の生成を頼れるアシスタントとして活用できます。学生は論文や教科書、講義ノートなどの内容を整理された要約として入手できるため、理解を深めたり効率よく復習したりできます。

さらに、個人の理解度や進捗に応じて補足説明や追質問を依頼できるため、不明点を放置せずに学びを継続できます。

オンライン授業や遠隔学習においても、共有資料やインタラクティブな課題設計のサポートを得られるので、学習効果の向上が期待できます。

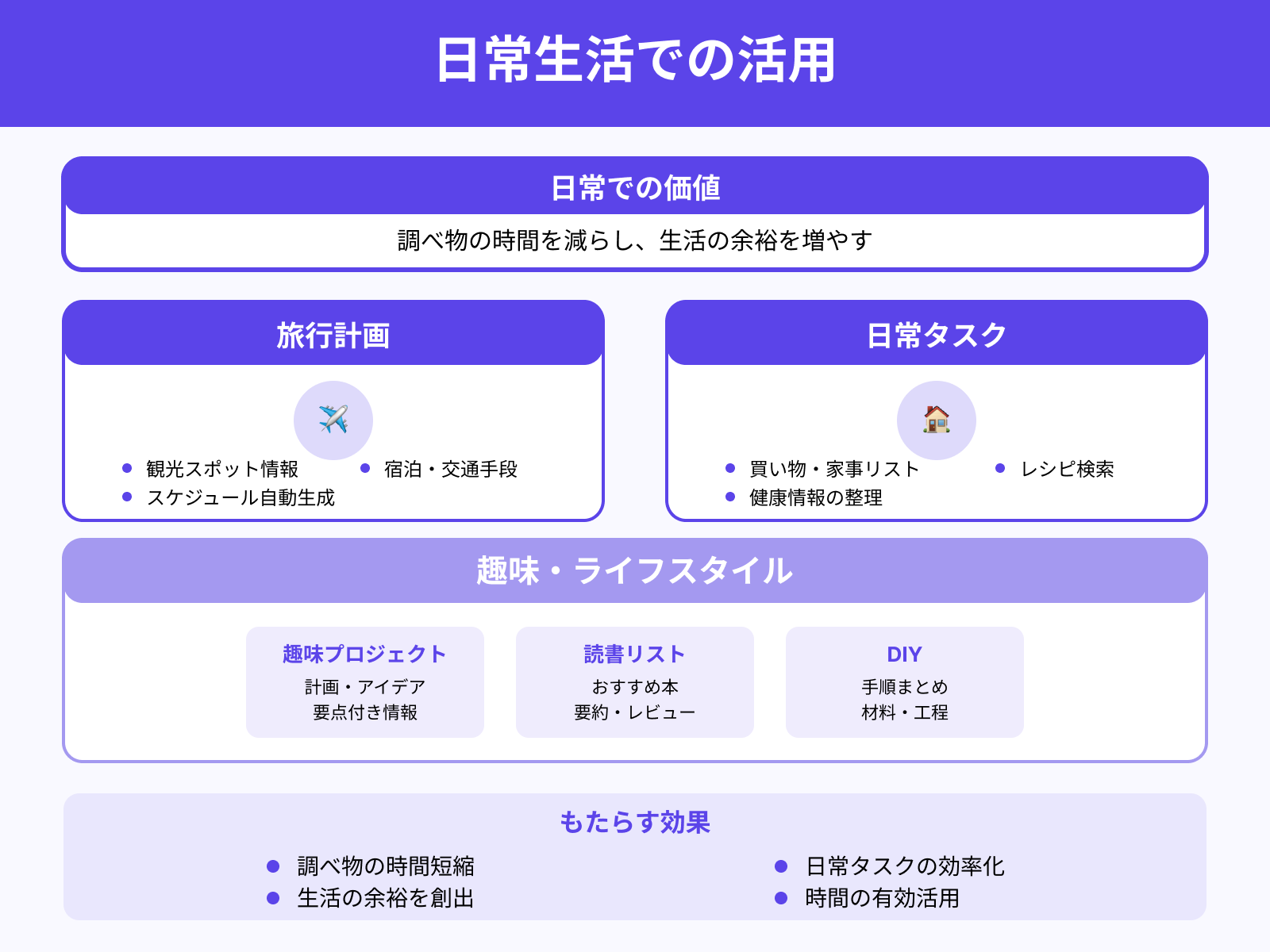

生活支援での活用

GenSparkは日常生活のさまざまな場面でも便利に使えます。

旅行の計画を立てるとき、観光スポット・宿泊情報・交通手段をまとめて取得でき、スケジュール案を自動で生成する助けになります。買い物や家事リストの作成、レシピ検索、健康情報の整理など、日々のちょっとしたタスクの効率化にもつながります。

また、趣味やライフスタイルに関するアイデアを探す際、趣味プロジェクトの計画や読書リスト、DIYの手順などを要点付きで手に入れられます。

これにより調べ物にかかる時間が減り、生活の余裕を増やせるので、仕事・学業以外の時間も有効に使えます。

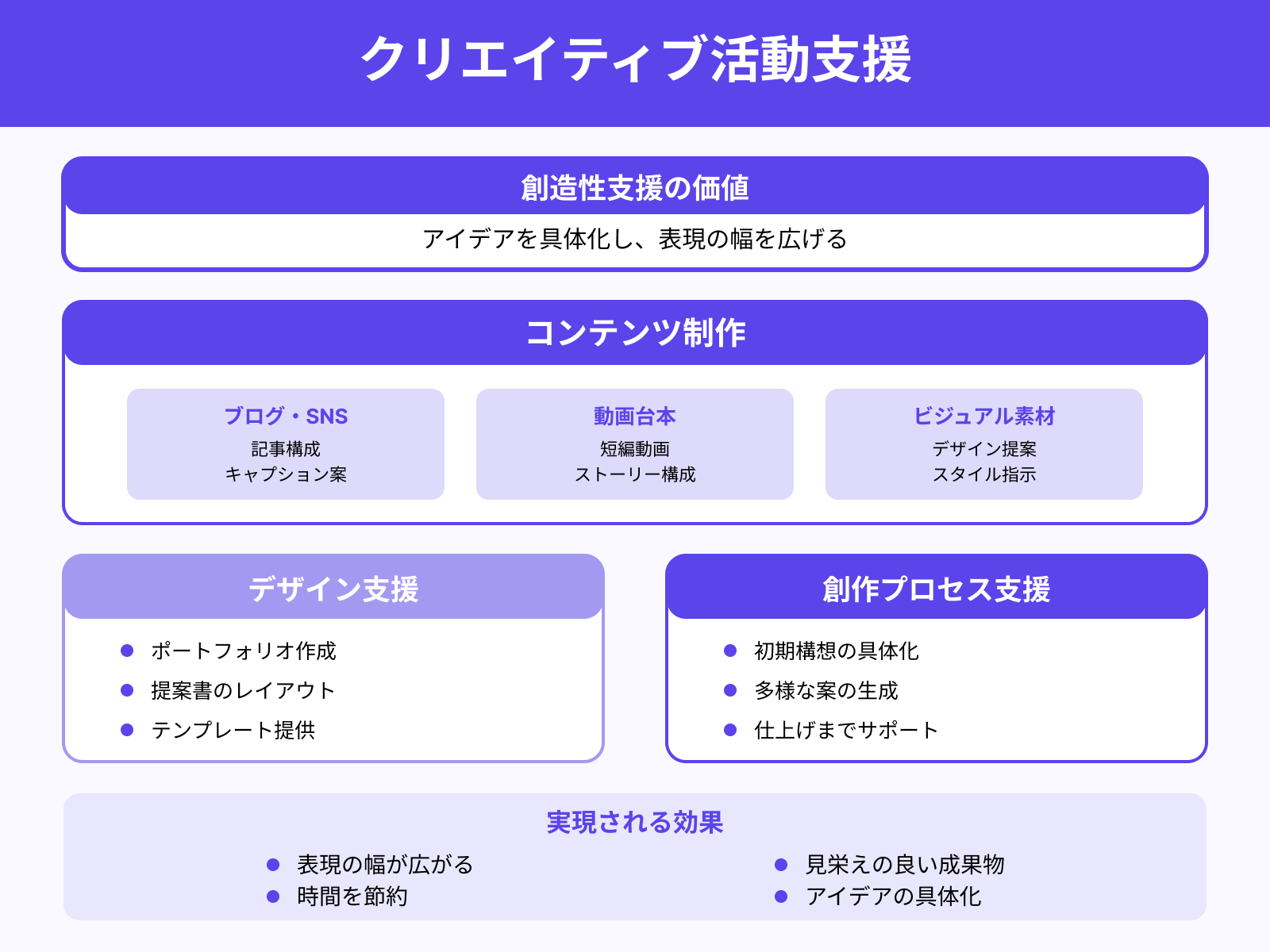

クリエイティブ分野での活用

クリエイティブな活動にも、GenSparkは創造性を引き出すツールになります。

ブログ記事・ソーシャルメディア投稿の構成やキャプション案、スタイルの指示など多様な案を生成してくれるため、表現の幅が広がります。また、短い動画の台本生成や簡単なビジュアル素材の提案など、マルチメディア要素が含まれるアウトプットもサポートされています。

ポートフォリオや提案書を作成する際にはテンプレートやレイアウト案も提示され、見栄えの良い成果物を短時間で整えられます。

このように創造的プロジェクトの初期構想から仕上げまで、GenSparkは時間を節約しながらアイデアを具体化する手助けをします。

まとめ

本記事では、GenSparkの基本的な仕組みや料金プラン、特徴、メリットとデメリット、さらに具体的な使い方や活用事例を整理して解説しました。

GenSparkはAIを搭載した検索プラットフォームであり、従来の検索結果の羅列ではなく「整理された答え」を提示できる点が大きな魅力です。リアルタイムでの情報生成やマルチモーダル出力、外部ツールとの連携によって、ビジネス・教育・生活・クリエイティブ分野まで幅広く活用できます。

一方で、日本語精度や開発者向け機能、実行環境の制約といった課題もあるため、強みと弱みを理解したうえで利用することが重要です。今後の改善と進化を踏まえつつ、ぜひ実際に利用してその可能性を体験してみてください。