Gensparkをアプリで使うには?インストール方法や使い方を徹底解説

AIを活用した検索や情報整理は、これまでにない効率性をもたらしますが、実際に日常や仕事で使うためには「どのように導入するか」が重要になります。

特にGenSparkをアプリで利用したい方の中には、次のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

GensparkのアプリはiOSやAndroidに対応しているのか知りたい

アプリ版とブラウザ版ではどんな違いがあるのか理解したい

アプリを導入する具体的な方法や活用例を知りたい

そこでこの記事では、Gensparkをアプリで利用することに関心がある方に向けて以下の内容を解説します。

- Gensparkアプリの提供状況

- Gensparkアプリの主な機能

- Gensparkアプリ版のメリットとデメリット

この記事を読むことで、Gensparkをスマートフォンやタブレットで効率的に使いこなし、仕事や学習、日常生活にすぐ活かせる知識を得られます。

ぜひ参考にしてください。

Gensparkの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

Gensparkアプリの提供状況

Gensparkアプリは、モバイルやデスクトップなど複数の環境で利用状況が異なる点が特徴です。公式に提供されているiOS版やAndroid版の有無を確認することは、利用を検討するうえで重要になります。

本章では、「公式アプリの有無」「ブラウザ版との違い」「デスクトップアプリの対応状況」の三つの観点から解説します。

公式アプリの有無(iOS/Android)

GensparkはiOSとAndroidの両方で公式アプリを提供しています。

App Storeでは「Genspark: Super AI Agent」が公開されており、iPhoneやiPadで利用できるほか、スライド生成やシート作成など多様な機能がアプリ内購入を通じて利用可能です。

Google Playでも同名のアプリが提供され、Android端末からも検索や生成、共有といった主要機能を操作できます。

ブラウザ版と比べると、アプリ版はモバイル環境に特化したUIを備えている一方で、動作の軽さや一部機能の制約についてユーザーから指摘されることもあります。

そのため、利用目的や端末環境に応じてブラウザ版とアプリ版を使い分けることが重要です。

ブラウザ版とアプリ版の違い

ブラウザ版はインストール不要でPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い環境からアクセスできる点が大きな特徴です。

アプリ版はiOSやAndroidで利用でき、タッチ操作に最適化されたデザインやオフライン機能、プッシュ通知といったモバイル特有の利便性を備えています。ブラウザ版はアップデートが即時に反映されるのに対し、アプリ版はストアの審査を経るため反映までに時間がかかる場合があります。

また、アプリ版では通知やカメラ、マイクといった端末機能を直接活用できるため、モバイルでの使いやすさに優れている点がメリットです。

ブラウザでGensparkを利用する方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

デスクトップアプリの対応状況

Gensparkはデスクトップでも利用でき、macOSやWindows向けに専用アプリやアプリ的に動作する環境を整備しています。

公式には「Genspark AI Browser」として配布され、ブラウザ利用に近い感覚で操作でき、必要に応じてオンデバイスでAIを動作させる仕組みも用意されています。

また、WebCatalogなどを活用することでGensparkをデスクトップアプリ化し、専用ウィンドウで扱えるのも特徴です。ただし、完全なオフライン対応やすべての機能が揃うわけではなく、ブラウザ版と差異が残る場合があるため、利用環境や目的に応じて選択する必要があります。

Gensparkアプリの主な機能

Gensparkアプリは、従来の検索体験を進化させる多機能なAIプラットフォームとして活用できます。ユーザーが入力したクエリに基づきSparkpageを自動生成し、複数の情報を整理して提示します。

本章では、「Sparkpageの自動生成」「AIコパイロットとの対話」「ドキュメント・スライド・画像/動画生成」の三つの観点からGensparkアプリの機能を解説します。

Sparkpageの自動生成

Gensparkは、ユーザーが入力した検索クエリをもとに「Sparkpage」と呼ばれるカスタムページを自動生成します。

この機能では複数の信頼できる情報源から必要な情報を収集し、重複や不要な広告を排除した上で、要点を整理した形で提示します。

従来の検索のようにリンクをひとつずつ確認する手間を減らし、整理された情報を効率的に入手できるのが大きな特徴です。さらに、Sparkpageはリアルタイムで生成されるため、最新の情報を素早く取り込むことができます。

調査や学習を行う際には、初期段階で全体像を把握しやすく、必要に応じて深掘りを進められるため、短時間で理解度を高めることが可能です。

AIコパイロットとの対話

GensparkのSparkpageには「AIコパイロット」が組み込まれており、ページが生成された後に追加で質問を行うことができます。

たとえば「この部分を詳しく知りたい」「別の視点も見たい」と入力すると、それに応じて追加の解説や関連情報が提示されます。これにより、単なる検索結果の受け取りにとどまらず、ユーザーの目的や興味に合わせて柔軟に情報を深められます。

また、AIコパイロットはリアルタイムで応答するため、複数のサイトを開いて比較する必要がなく、検索から理解までを効率的に進められます。対話を通じた検索体験によって、知識獲得のスピードと正確性を高めることができます。

ドキュメント・スライド・画像/動画生成

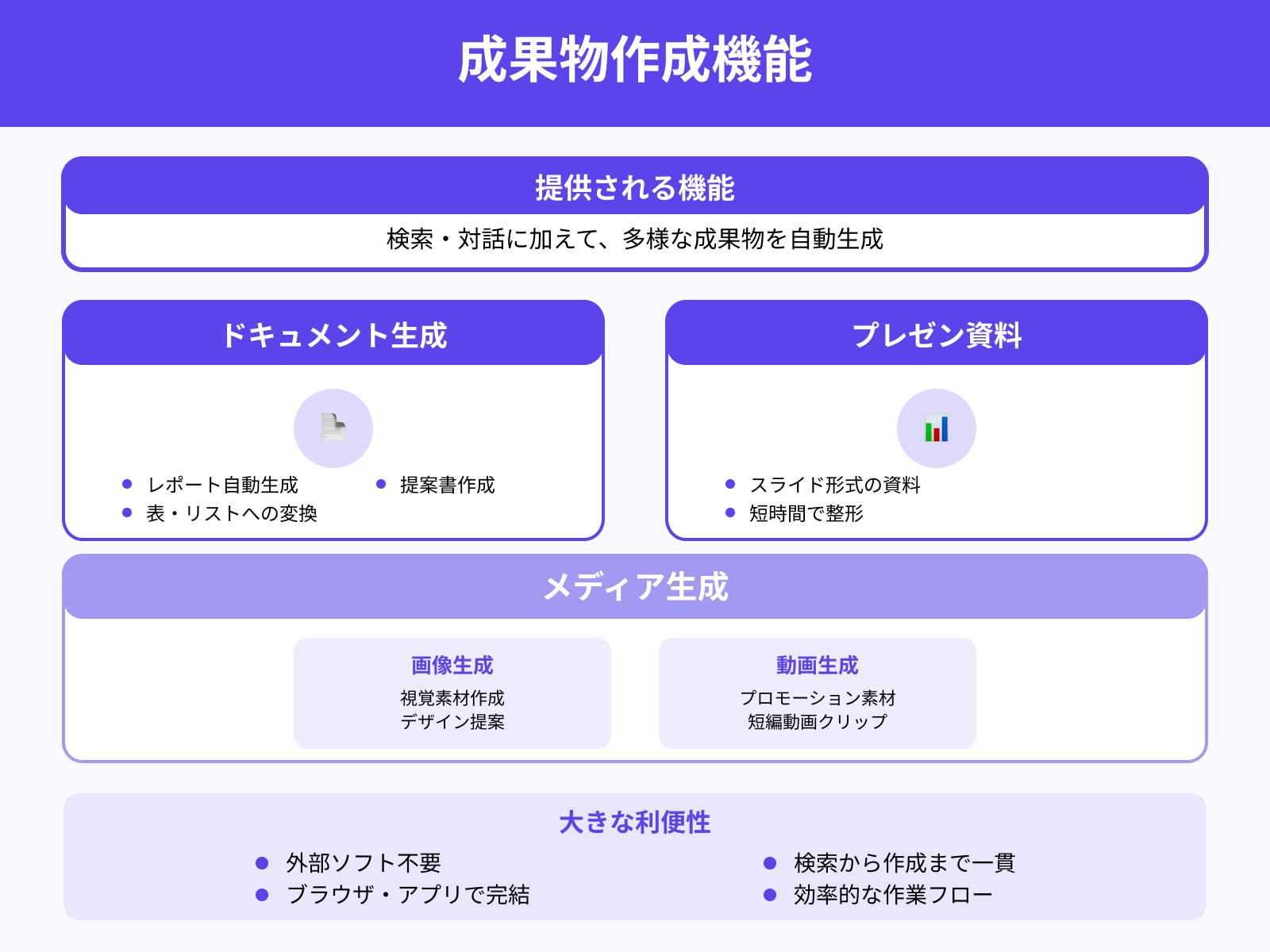

Gensparkは検索や対話だけでなく、成果物の作成機能も提供しています。

レポートや提案書などのドキュメントを自動生成できるほか、スライド形式の資料を短時間で整えたり、調査内容を表やリストに変換したりすることが可能です。さらに、画像や動画の生成にも対応しており、プレゼンテーションやプロモーションに必要な視覚素材を作成する際に役立ちます。

これらの機能はすべてブラウザやアプリ上で完結するため、外部ソフトを利用せずに効率的な作業が行えます。検索からアウトプット作成までを一貫して進められることは、ビジネスや教育の現場において大きな利便性をもたらします。

Gensparkで資料作成する方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Gensparkアプリの導入方法

Gensparkアプリは、スマートフォンやタブレットにインストールするだけで手軽に利用を始められます。利用にはアカウントの作成とログインが必要で、公式サイトやアプリストアから登録を行います。

本章では、「アカウント作成とログイン手順」「iOS/Androidでのダウンロード方法」「初回利用時の設定ポイント」の三つの観点から導入の流れを解説します。

アカウント作成とログイン手順

アプリをインストールして起動すると、最初に表示される画面で「新しいアカウントを作成」を選びます。

メールアドレスやパスワード、ユーザー名といった基本情報を入力し、利用規約とプライバシーポリシーに同意します。登録が完了すると確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして認証を行います。

この認証が済めば、指定したメールアドレスとパスワードでログインが可能になります。さらに、GoogleアカウントやApple IDなどの外部アカウント連携をサポートしている場合は、それを使うことで入力の手間を省けます。

これにより初めての利用でもスムーズにサービスを開始できます。

なお、GenSparkにログインできない時の解決方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

iOS/Androidでのダウンロード方法

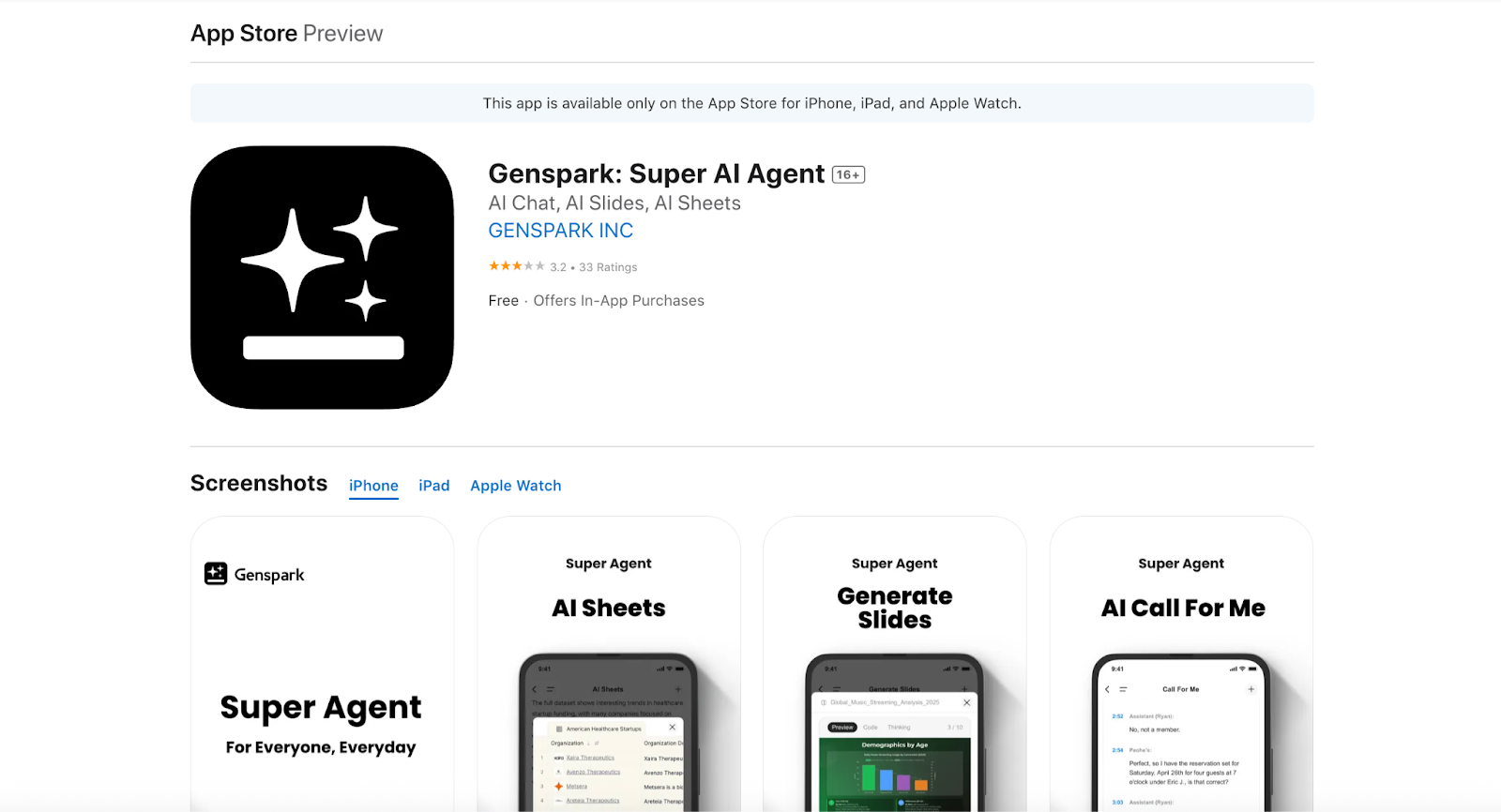

iPhoneやiPadを使用している場合はApp Storeを開き、「Genspark」または正式名称で検索します。

Android端末を使用している場合はGoogle Playストアを開き、同様に検索してインストールを選びます。

その際、アプリサイズや必要なアクセス許可が表示されるので、通知やストレージへのアクセスなどの内容を確認します。承認すればインストールが始まり、完了するとホーム画面やアプリ一覧にアイコンが追加されます。

アプリはすぐに起動でき、利用を開始できます。

iOSのダウンロードはこちら → Apple Store

Androidのダウンロードはこちら → Google Play

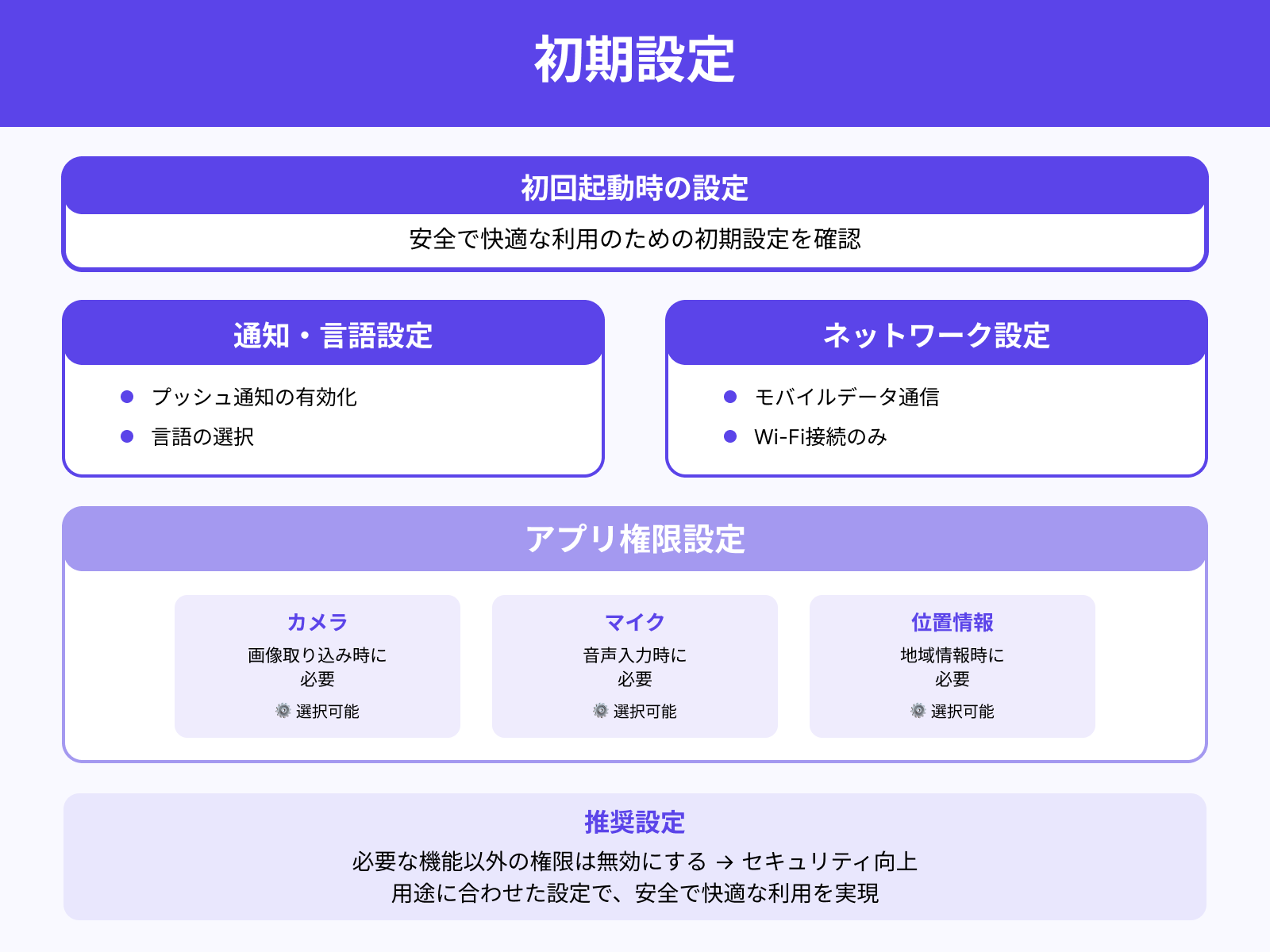

初回利用時の設定ポイント

アプリを起動すると、最初に通知や言語設定を確認する画面が表示されます。ここでプッシュ通知を有効にするかどうかを選び、自分の用途に合う設定にしておきます。

また、地域やネットワークの設定も確認し、モバイルデータ通信を使うかWi-Fiのみに限定するかを選択します。さらに、カメラやマイク、位置情報などの権限を求められることがありますが、必要な機能以外は無効にしておくと安心です。

この初期設定を済ませておくことで、より安全で快適にアプリを活用できます。

Gensparkアプリ版のメリット

Gensparkアプリ版は、スマートフォンやタブレットから手軽に利用できる点が大きな魅力です。アプリを通じてアクセスできるため、外出先や移動中でも効率的に情報を収集できます。

本章では、「モバイルから簡単にアクセスできる」「プッシュ通知やオフライン対応」「外部ツール連携のスムーズさ」の三つの視点から具体的なメリットを解説します。

モバイルから簡単にアクセスできる

Gensparkアプリは、スマートフォンやタブレットにインストールするだけで利用でき、ログイン後すぐに検索や情報整理を始められます。専用アプリとしてホーム画面にアイコンが表示されるため、タップするだけで起動でき、直感的でスムーズな操作が可能です。

また、アプリならではの設計により、モバイル端末に最適化されたUIが提供されるため、小さな画面でも見やすく、操作性に優れています。外出先や移動中でも素早くSparkpageを生成したり、保存した情報を確認したりできるため、調査や学習を中断せずに進められます。

さらに、モバイル環境に合わせて動作が最適化されているため、起動速度や処理のレスポンスも軽快です。

いつでもどこでも必要な情報にアクセスできる利便性は、アプリ版の大きなメリットといえます。

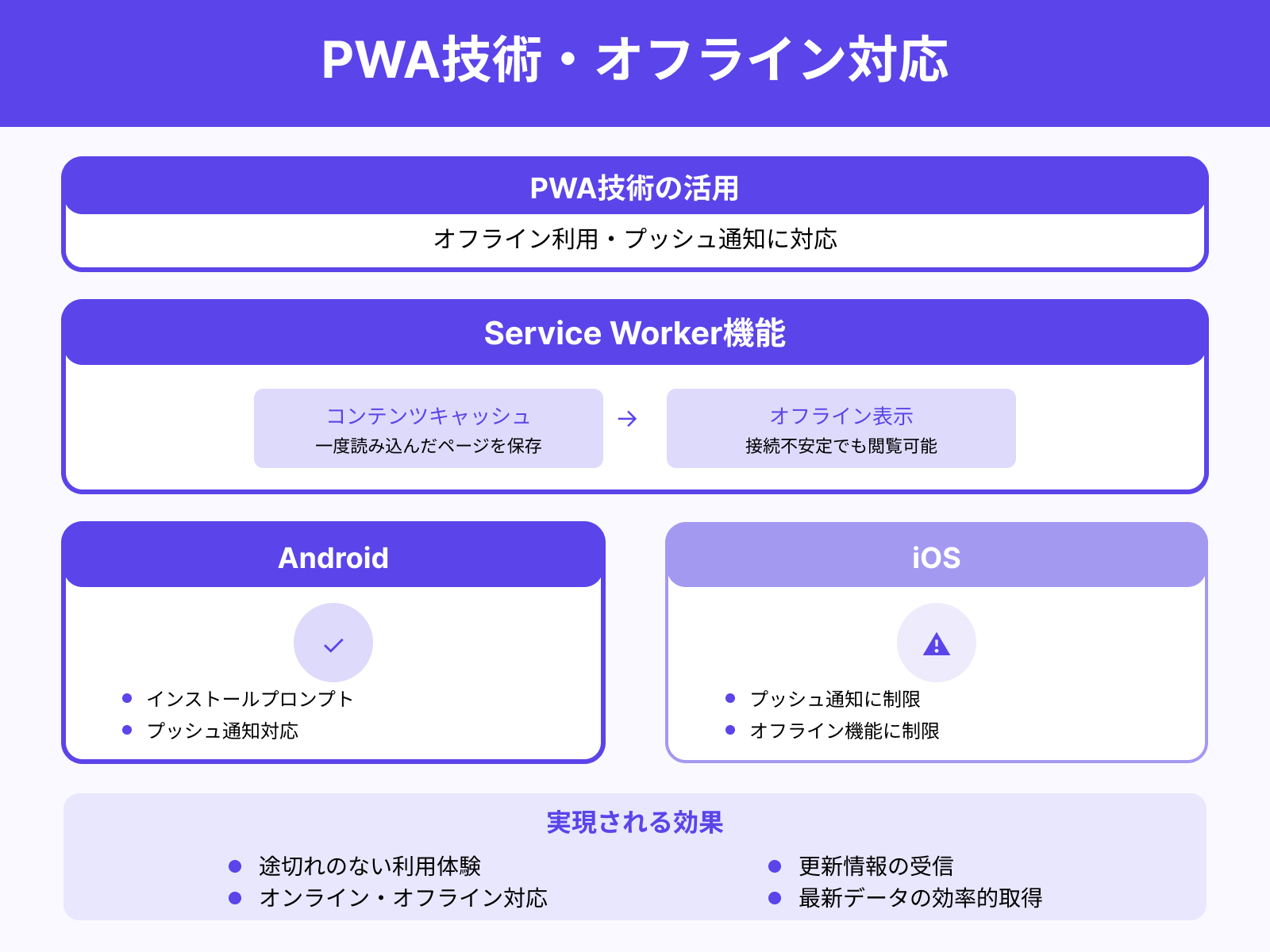

プッシュ通知やオフライン対応

GensparkはPWA技術を利用しているため、オフラインでの利用やプッシュ通知に対応できる仕組みがあります。

Service Workerがコンテンツをキャッシュすることで、一度読み込んだページはインターネット接続が不安定な環境でも表示でき、途切れのない利用体験を実現します。

また、Android端末ではインストールを促すプロンプトが表示されることがあり、これを設定すれば通知を通じて更新情報や新しいデータを受け取ることが可能です。一方でiOSではプッシュ通知やオフライン機能に制限があり、環境によって挙動が異なるため注意が必要です。

こうした仕組みにより、オンラインとオフラインを問わず利便性を高めながら、最新情報を効率的に受け取ることができます。

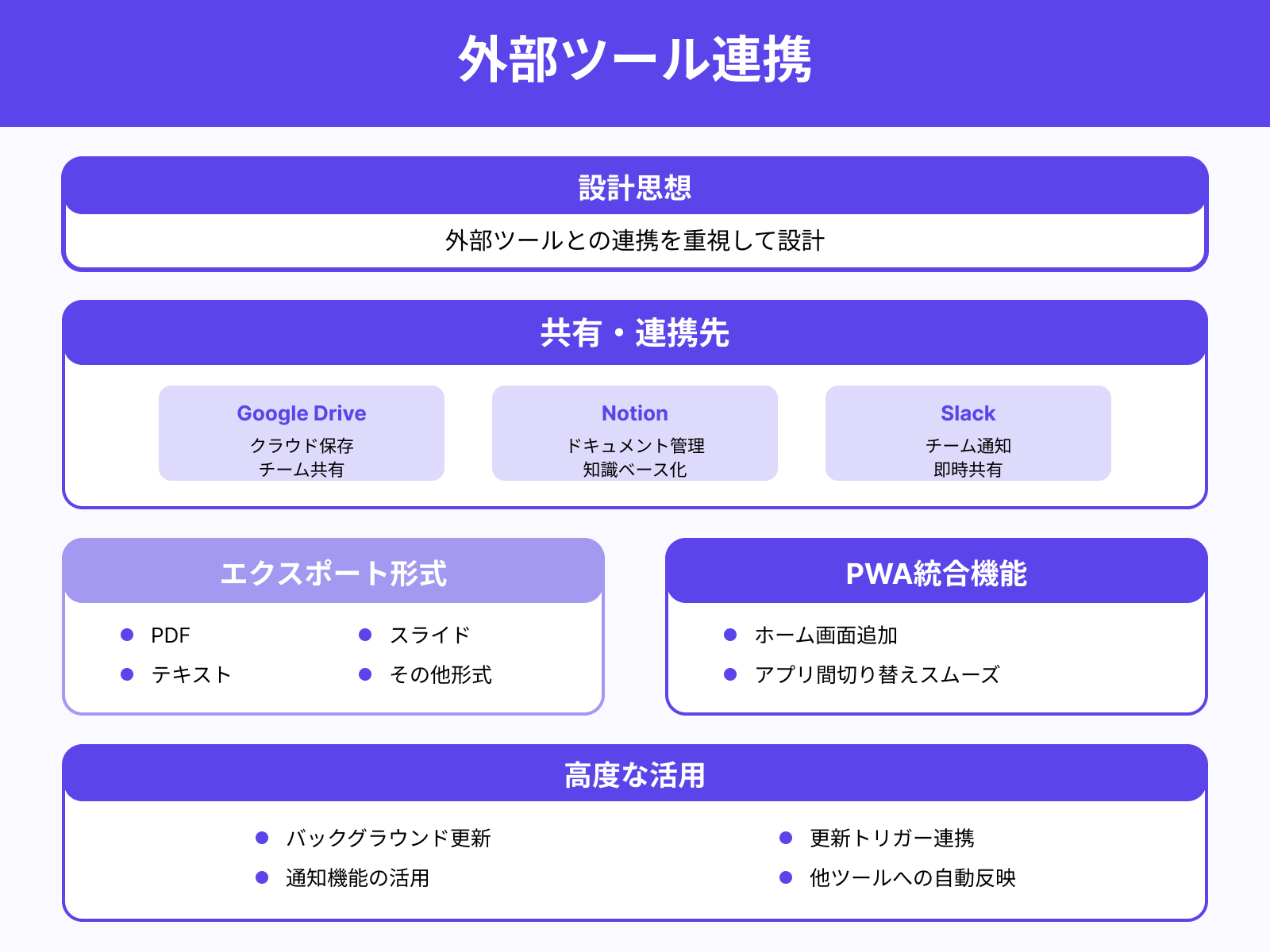

外部ツール連携のスムーズさ

Gensparkは外部ツールとの連携を重視して設計されているため、生成したSparkpageやドキュメントを他のアプリに簡単に共有できます。

PDFやテキストとして保存した結果をGoogle DriveやNotion、Slackといったサービスに転送することで、個人利用だけでなくチームでの情報共有にも活用できます。

また、PWAとしてホーム画面に追加することで他のアプリと同様に扱えるため、アプリ間の切り替えがスムーズに行えるのも利点です。バックグラウンド更新や通知機能を活用すれば、Sparkpageの更新をトリガーとして他のツールに反映するような使い方も可能です。

このように外部ツールとのスムーズな統合によって、学習からビジネスまで幅広い用途で活用の幅が広がります。

Gensparkアプリ版のデメリット

Gensparkアプリ版はモバイルから手軽に利用できる利点がありますが、いくつかの制約も存在します。公式アプリの提供状況はまだ限定的で、利用できる環境に差があります。

また、日本語対応の精度は英語に比べて不十分で、自然な表現や正確な意味理解が難しい場合があります。さらに、動作の安定性に課題があり、端末や通信環境によっては使い勝手に影響を与える可能性があります。

本章では、これらのデメリットを整理して解説します。

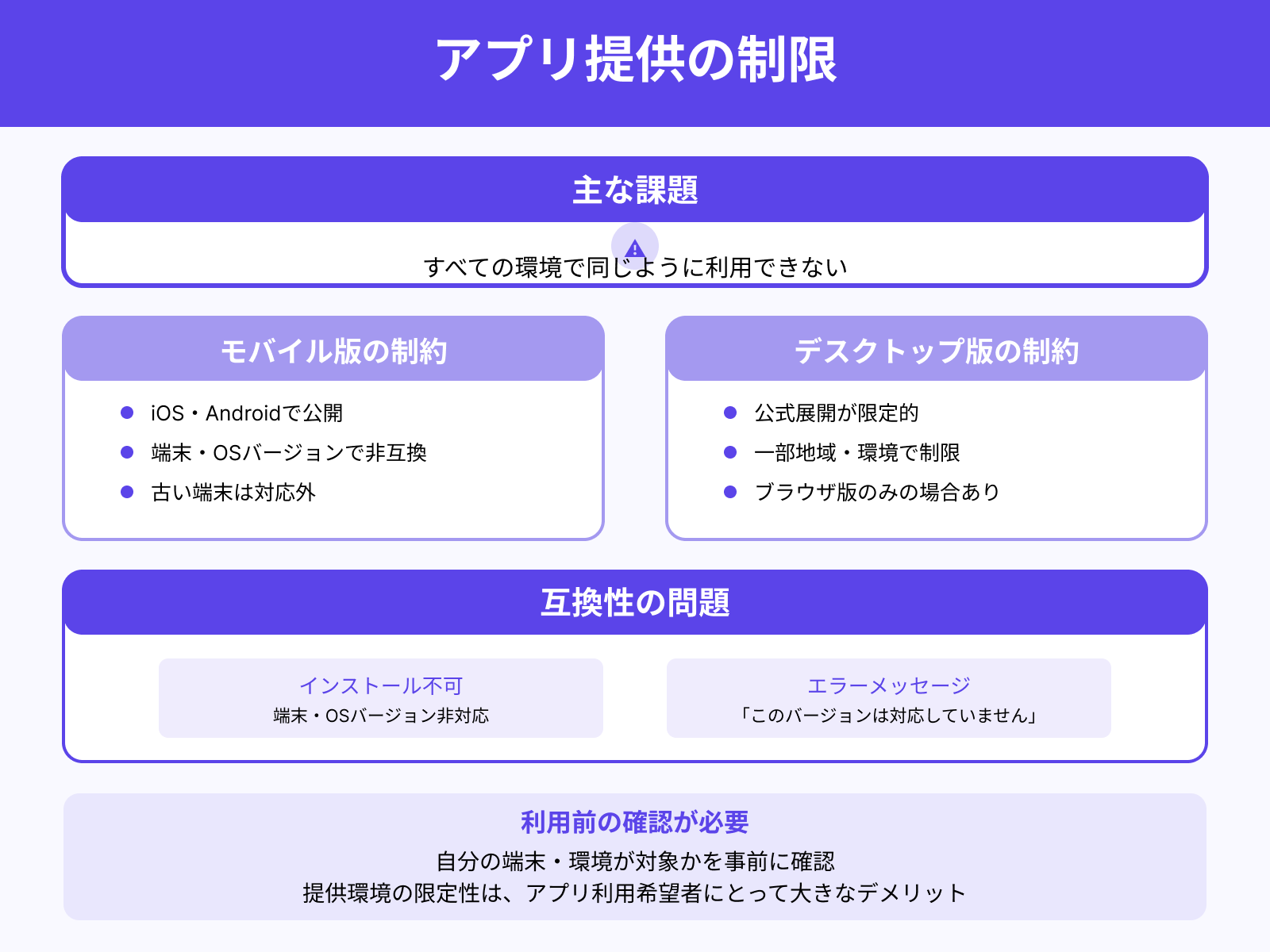

公式アプリの提供状況が限定的

Gensparkアプリはすべての環境で同じように利用できるわけではなく、提供状況に制限がある点が課題といえます。

iOSやAndroidではアプリが公開されていますが、端末やOSのバージョンによっては互換性の問題からインストールできないケースがあります。

また、WindowsやmacOS向けのデスクトップアプリは公式に広く展開されているわけではなく、一部地域や環境ではブラウザ版でのみ利用可能という制約があります。さらに、古い端末では「このバージョンは対応していません」と表示されることもあり、利用開始前に自分の端末が対象かを確認する必要があります。

こうした点から、アプリを利用したいユーザーにとって提供環境の限定性は大きなデメリットとなり得ます。

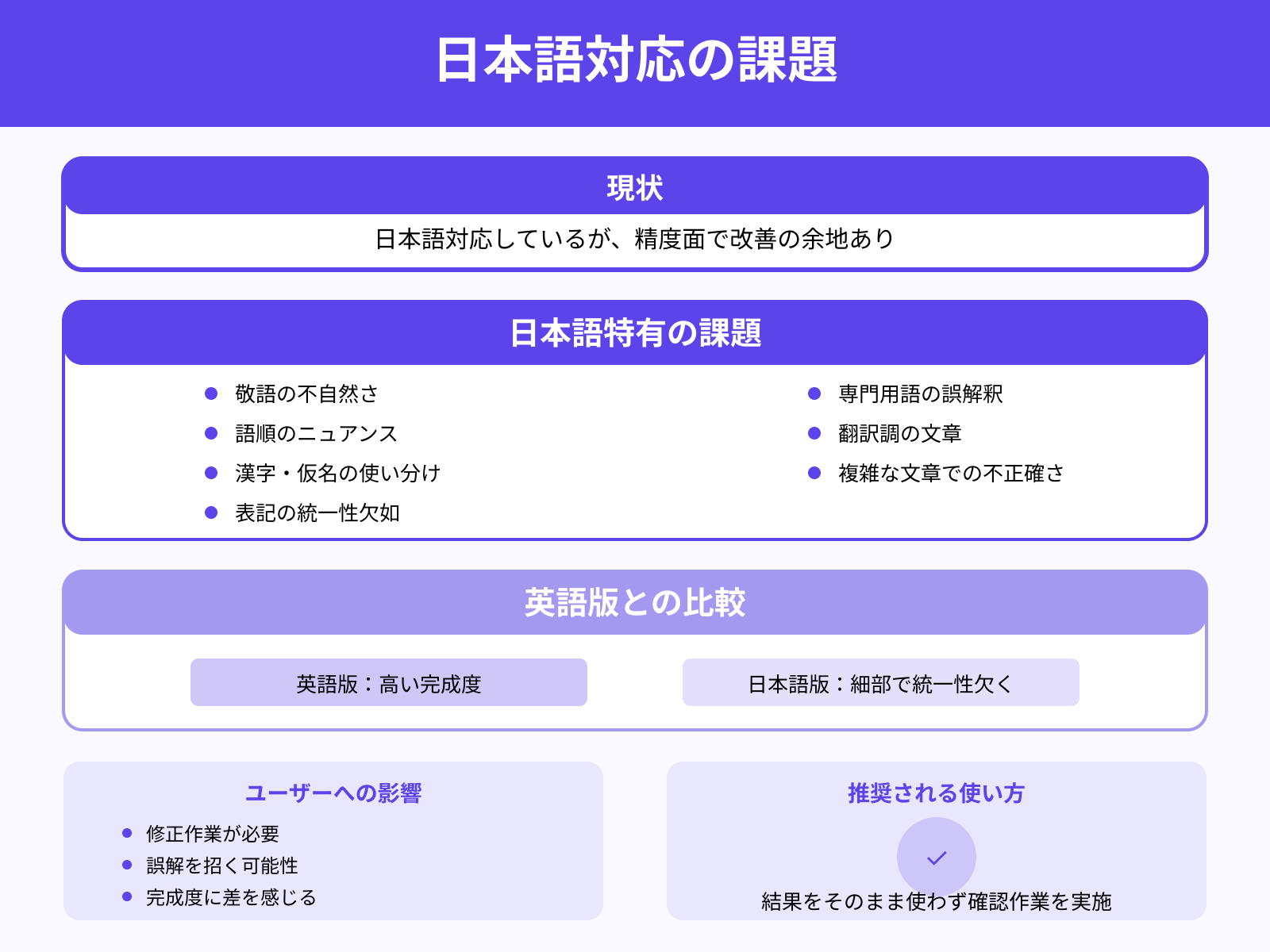

日本語対応の精度が不十分

Gensparkは日本語検索や日本語での利用に対応していますが、精度の面で改善の余地があると指摘されています。

特に敬語や語順のニュアンス、漢字と仮名の使い分けなど、日本語特有の要素において不自然さが目立つケースがあります。また、専門用語を含む複雑な文章では誤解を招く表現や翻訳調の文章になることがあり、利用者が修正を加える必要が生じる場合があります。

インターフェースや説明文が日本語化されていても、英語版と比べると細かい部分で統一性が欠けていることもあり、全体的な完成度に差を感じるユーザーも少なくありません。

そのため、日本語を中心に使う場合は結果をそのまま使わず確認作業を行うことが求められます。

動作の安定性に課題

Gensparkアプリは便利な機能を備えていますが、安定性に関してはいくつかの懸念があります。

特にAndroid版では、画面遷移の挙動が不自然になったり、戻るボタンの操作が一貫しなかったりする事例が報告されています。

また、古い端末やOS環境では動作が重くなったり、強制終了や表示の乱れといった不具合が発生する場合があります。さらに、通信状況が不安定な環境では読み込みの遅延やタイムアウトが起こることもあり、作業の妨げになるケースがあります。

こうした不安定さを軽減するためには、端末の更新やアプリの最新版利用が推奨されますが、安定性の面での改善は今後の課題といえます。

Gensparkアプリの活用方法

Gensparkアプリは、日常からビジネスまで幅広いシーンで活用できるAIツールです。外出先でもスムーズにリサーチや情報収集を行うことができ、短時間で必要な知識を得られます。

本章では、「外出先でのリサーチ・情報収集」「チームや仕事の補助」「日常生活での活用」の三つの観点から具体的な活用方法を解説します。

外出先でのリサーチ・情報収集

Gensparkアプリは、移動中や外出先で効率的に情報を収集したいときに非常に便利です。

スマートフォンから直接アクセスでき、調べたい内容を入力するだけで複数の信頼できる情報源をもとにSparkpageが自動生成されます。これにより、複数のサイトを行き来する必要がなく、整理された知識を短時間で把握できます。

旅行先で現地の情報を調べる場合や、商談前に相手企業について確認する場合などにも活用でき、時間の制約がある場面で大きな効果を発揮します。さらにAIコパイロットを使えば、その場で追加の質問を行い補足説明を得られるため、必要に応じて深掘りすることも可能です。

また、必要な場合には画像や動画を生成して、そのまま資料や共有用素材として活用できる点も強みです。

チームや仕事の補助

Gensparkアプリは、チームでの作業や業務の補助に適した機能を備えています。

Sparkpageで整理された情報をチームメンバーと共有できるため、打ち合わせやプロジェクト進行時に情報の食い違いを減らせます。

ドキュメントやスライド、スプレッドシートを自動生成する機能を使えば、提案資料や社内報告書の作成が効率化され、作業時間を大幅に短縮できます。さらにGoogle WorkspaceやSlack、Notionといった外部サービスとの連携にも対応しているため、生成した資料を即座に共有・編集でき、共同作業のスピードが向上します。

マーケティング調査や競合分析においても、複数ソースからの要約や整理をAIエージェントが行うことで、短時間で高精度の成果物を得ることができます。

日常生活での活用

Gensparkアプリは日常生活の中でも幅広く活用できます。

旅行を計画するときには、観光スポットや交通手段、宿泊施設などをまとめたSparkpageを生成し、比較検討がスムーズに行えます。

料理をするときはレシピを検索し、さらに画像や動画による説明を得られるため、理解しやすく実践しやすい情報を得られます。また、趣味や自己学習においては、調べた情報をノート形式のドキュメントに整理したり、学習教材の下書きを作成したりできます。

AIコパイロットに質問を重ねることで、自分の関心に応じた深い理解を得られる点も魅力です。最新のニュースを補足情報とともに確認することもでき、知識の幅を日常的に広げるための便利なツールとして利用できます。

まとめ

本記事では、Gensparkをアプリで活用するための提供状況、主な機能、導入手順、利点と注意点、活用例を整理しました。iOS・Androidの対応状況やブラウザ版との違いを把握することで、自分に合った環境を選べます。

Sparkpage生成やAIコパイロット、ドキュメント出力を活かすことで、検索から資料作成までを効率化できます。一方で、日本語精度や安定性、提供範囲の制約を理解し、用途に応じて対策を講じることが重要です。

外出先の調査、チームでの共有、日常の情報整理に応用し、生産性を高めてください。本記事を参考に、まずは実機で試し、自分のワークフローに最適化して活用してください。