Gensparkの料金プラン徹底解説!無料・有料の違いとおすすめの選び方

AIを活用した情報検索や資料作成を効率的に行えるGenSparkは、無料でも使えますが、有料プランを利用することで機能が大幅に拡張されます。

しかし、Gensparkの料金体系について気になる方の中には、次のような疑問を持つのではないでしょうか。

Gensparkの無料と有料プランの違いは何か

どの料金プランが自分に合っているのか

他のAIサービスと比べてコスト面でどうなのか

そこでこの記事では、Gensparkの利用を検討している方に向けて以下の内容を解説します。

- Gensparkの料金プランの詳細

- 無料プランと有料プランの使い分け

- おすすめのプラン選びと他サービスとの比較

この記事を読むことで、目的や利用スタイルに応じた最適なプランを判断でき、学習・ビジネス・日常生活の中でGensparkをより効果的に活用できるようになります。

ぜひ参考にしてください。

Gensparkの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

Gensparkの料金プラン

Gensparkは、利用目的や規模に応じて選べる複数の料金プランを用意しています。

無料で試せるFreeプランでは、日常的な検索や簡単なタスクに十分な機能を利用できます。有料のPlusやProプランでは、より多くのクレジットや高度なAIエージェントへのアクセスが可能になり、業務利用やヘビーユーザーに適しています。

さらに法人向けのEnterpriseプランでは、チーム利用やセキュリティ面を強化した機能が提供され、大規模な組織での活用に対応しています。

本章では、各プランの特徴と違いを解説します。

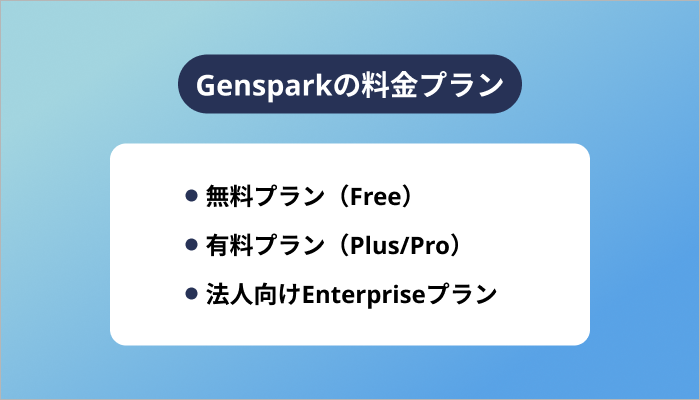

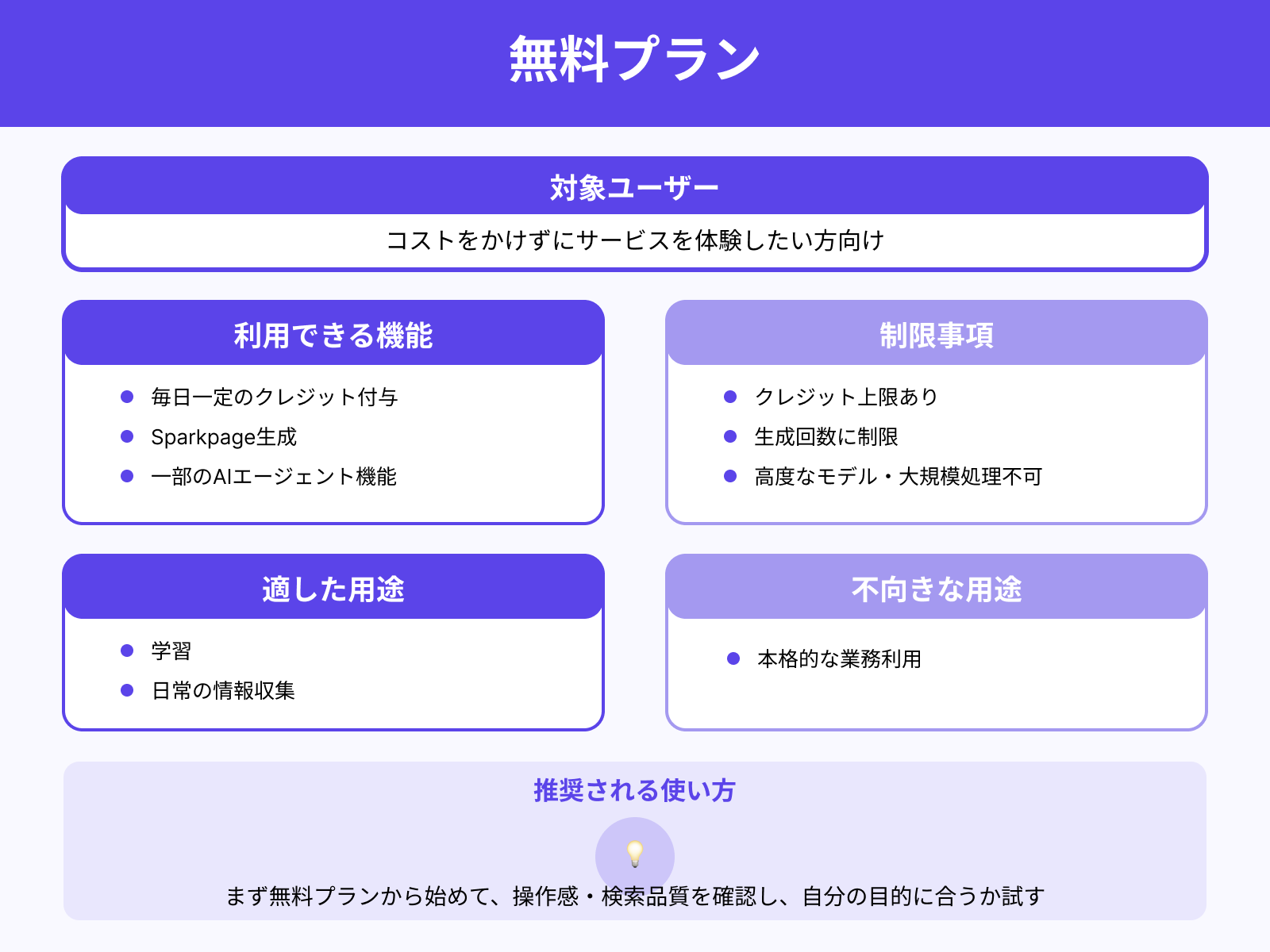

無料プラン(Free)

Gensparkの無料プランは、コストをかけずにサービスを体験したい方に向いています。

利用登録を行うと毎日一定のクレジットが付与され、検索結果をまとめるSparkpageの生成や一部のAIエージェント機能を利用できます。

ただし、利用できるクレジットや生成回数には上限が設けられており、高度なモデルや負荷の大きい処理には対応できません。そのため、本格的な業務利用には不向きですが、学習や日常の情報収集など軽めの用途であれば十分に活用できます。

まずは無料プランから始めて、操作感や検索結果の質を確認し、自分の利用目的に合うかを試す入口として利用するのが適しています。

Gensparkの無料プランの特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

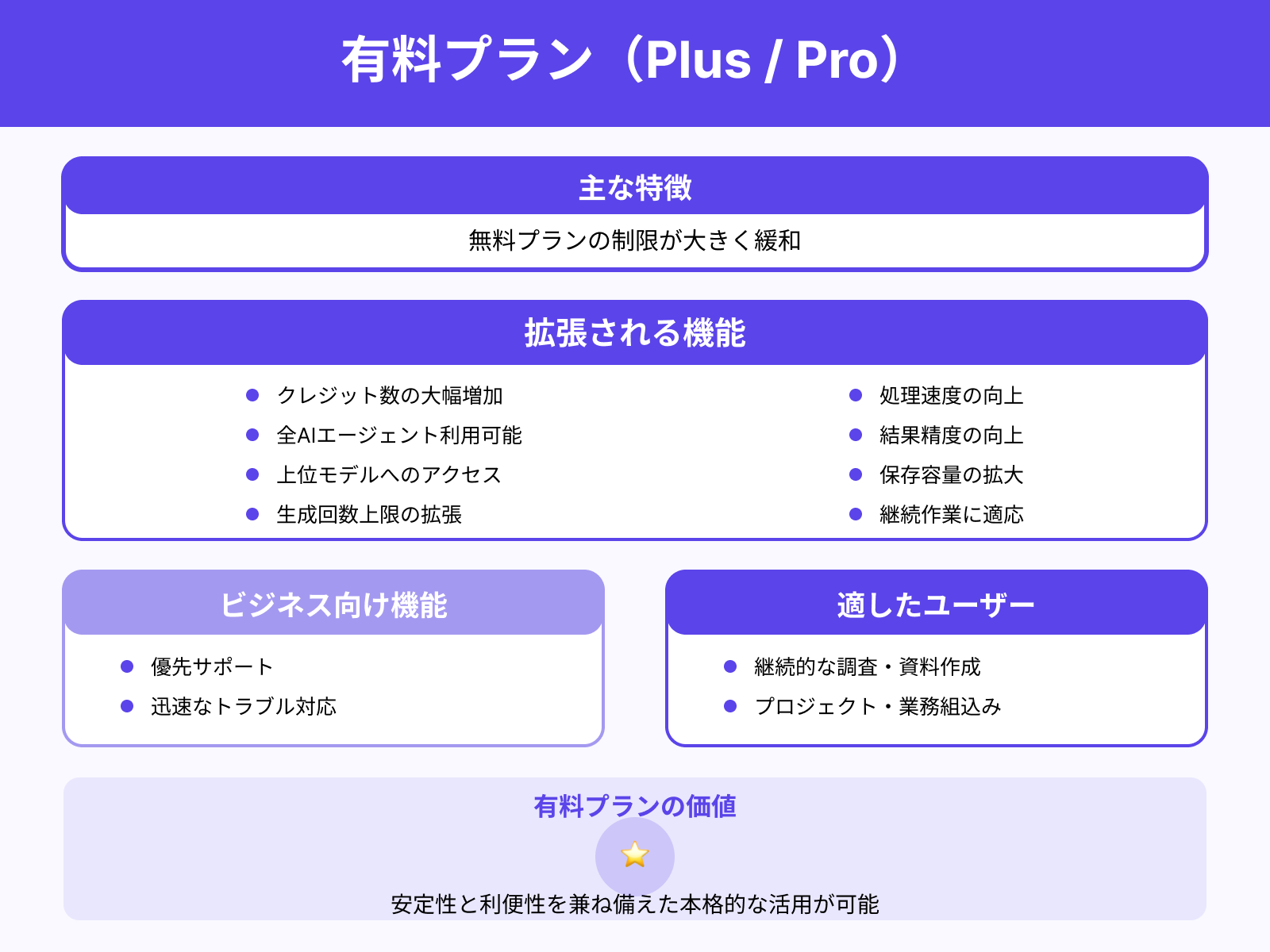

有料プラン(Plus/Pro)

有料プランのPlusやProに移行すると、無料プランで設けられていた制限が大きく緩和されます。

利用可能なクレジット数が増え、すべてのAIエージェントや上位モデルにアクセスできるため、処理の速度や結果の精度が向上します。さらに、生成回数や保存できる成果物の上限が拡張されるため、調査や資料作成など継続的な作業に適しています。

ビジネスの現場では安定したパフォーマンスとサポート体制が求められますが、有料プランでは優先サポートが利用でき、トラブル対応も迅速になります。プロジェクトや業務に組み込んで活用したいユーザーにとって、有料プランは安定性と利便性を兼ね備えた選択肢です。

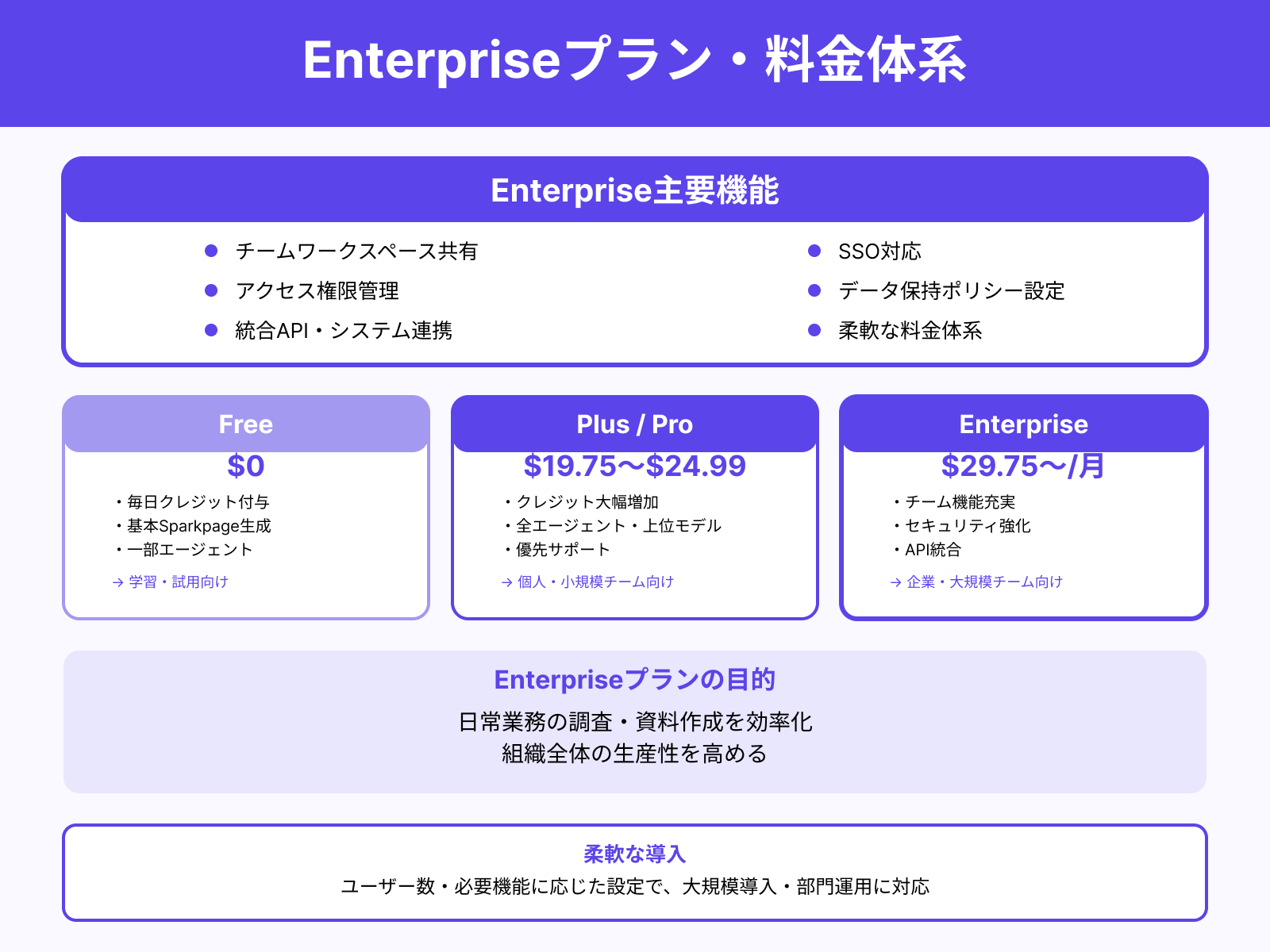

法人向けEnterpriseプラン

企業や組織での利用を想定したEnterpriseプランは、チーム単位での活用を支援する機能を提供します。

複数人で同じワークスペースを利用できるだけでなく、アクセス権限の管理や統合APIを通じたシステム連携も可能です。また、SSOやデータ保持ポリシー設定などセキュリティ面の強化が図られており、企業レベルでの利用にも対応しています。

料金体系はユーザー数や必要な機能によって柔軟に設定されるため、大規模導入や部門ごとの運用にも適しています。日常的な業務における調査や資料作成を効率化しつつ、組織全体の生産性を高めることを目的としたプランです。

| プラン名 | 月額料金(目安) | 主な機能・特徴 | 向いているユーザー |

|---|---|---|---|

| Free (無料プラン) | $0 | ・毎日一定量のクレジット付与 ・基本的なSparkpage生成 ・一部AIエージェント利用可 | 学習・日常の調べ物 ・試用ユーザー |

| Plus / Pro (有料プラン) | 約$19.75~$24.99 | ・利用可能クレジット拡大 ・全AIエージェントと上位モデルにアクセス ・成果物保存 ・生成回数の拡張 ・優先サポート利用可 | 継続的な調査や資料作成を行う 個人・小規模チーム |

| Enterprise(法人向け) | $29.75/月 /ユーザー~ | ・チームワークスペース共有 ・アクセス権限管理 ・外部ツールやAPI統合 ・セキュリティ強化(SSO、データ保持ポリシー) | 組織的に導入を検討する 企業や大規模チーム |

Genspark無料プランでできること

Gensparkには無料で利用できるプランが用意されており、初めて利用する方でも気軽に試すことができます。

無料プランでは、1日あたりに利用できるクレジットに上限が設定されており、その範囲で基本的な機能を体験できます。検索や情報整理、Sparkpageの生成などは利用可能ですが、一部の高度な機能やエージェントには制限があります。

本章では、「1日あたりのクレジット上限」「利用できる機能範囲」「無料プランが向いているユーザー」の三つの観点から解説します。

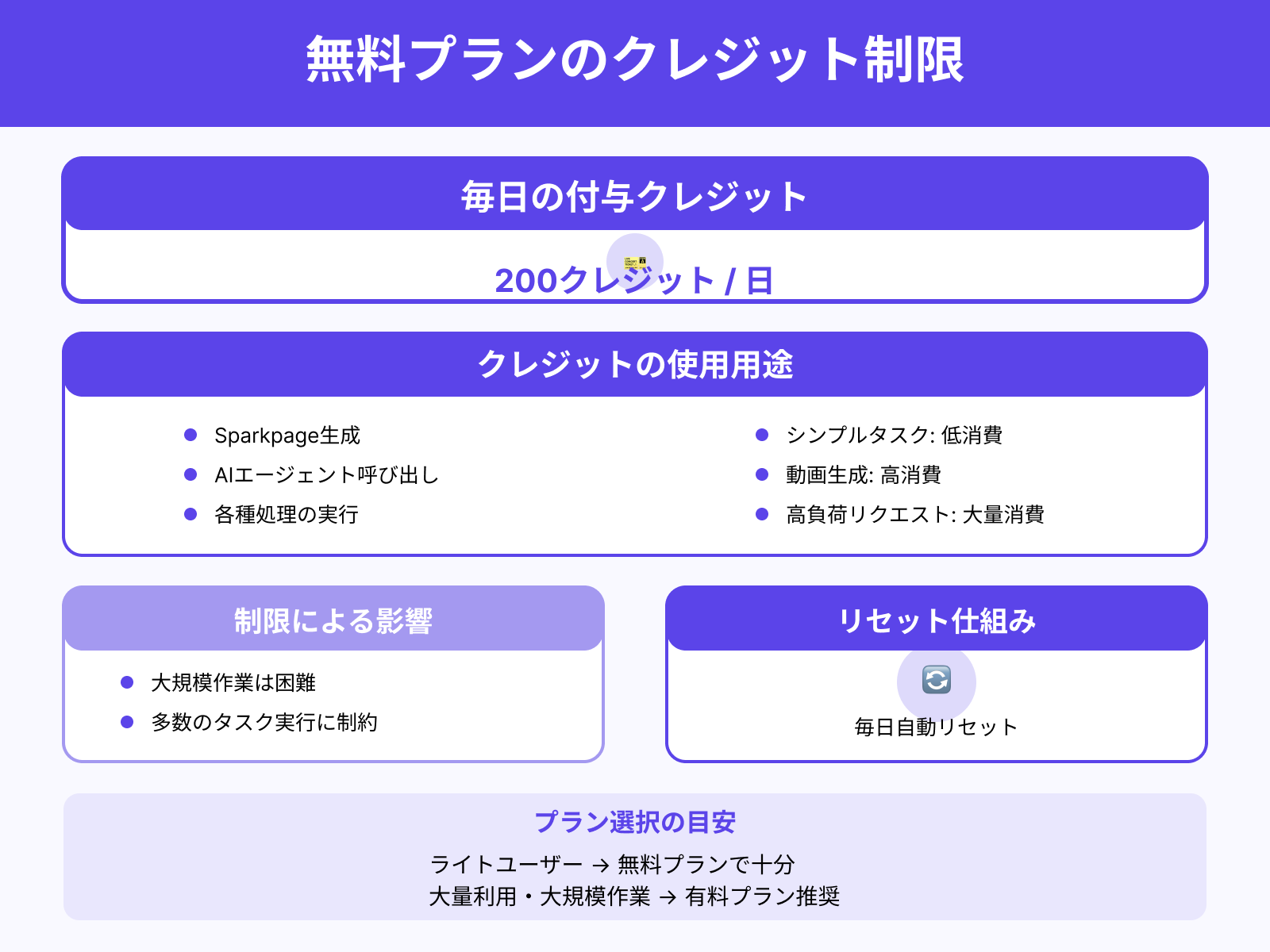

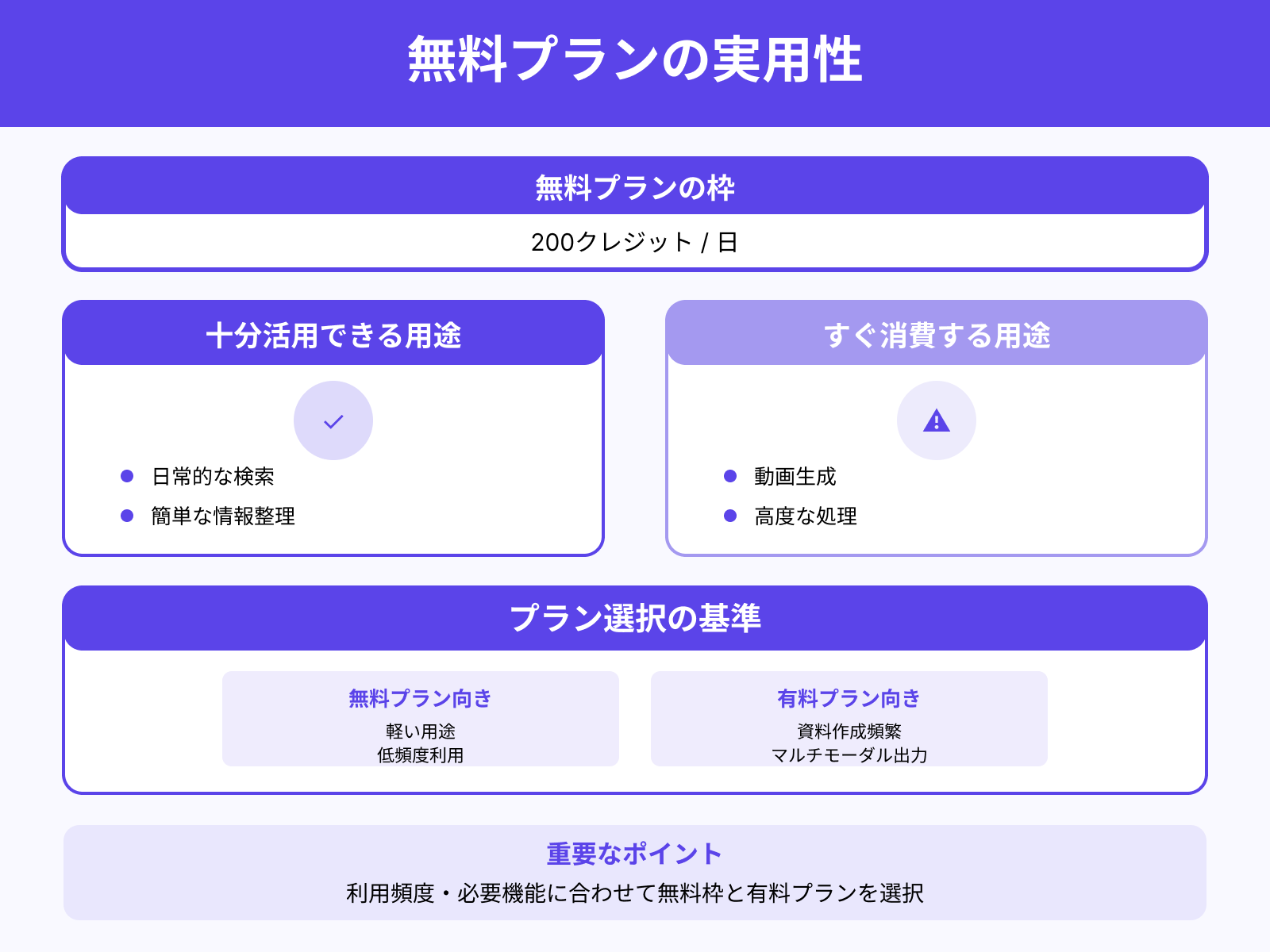

1日あたりのクレジット上限

Gensparkの無料プランでは、利用できるクレジット数に制限があり、毎日200クレジットが自動的に付与されます。

このクレジットは検索結果をまとめたSparkpageの生成やAIエージェントの呼び出し、各種処理の実行に利用されます。シンプルなタスクであれば問題なく利用できますが、動画生成や高負荷のリクエストなどでは消費量が大きく、一度に多くのクレジットを必要とする場合があります。

そのため、毎日の上限を超えて利用したい方や大規模な作業を行う方は、有料プランを検討する必要があります。クレジットは毎日リセットされるため、翌日には再び200クレジットが利用可能となり、継続的なライトユーザーにとっては十分な範囲で活用できます。

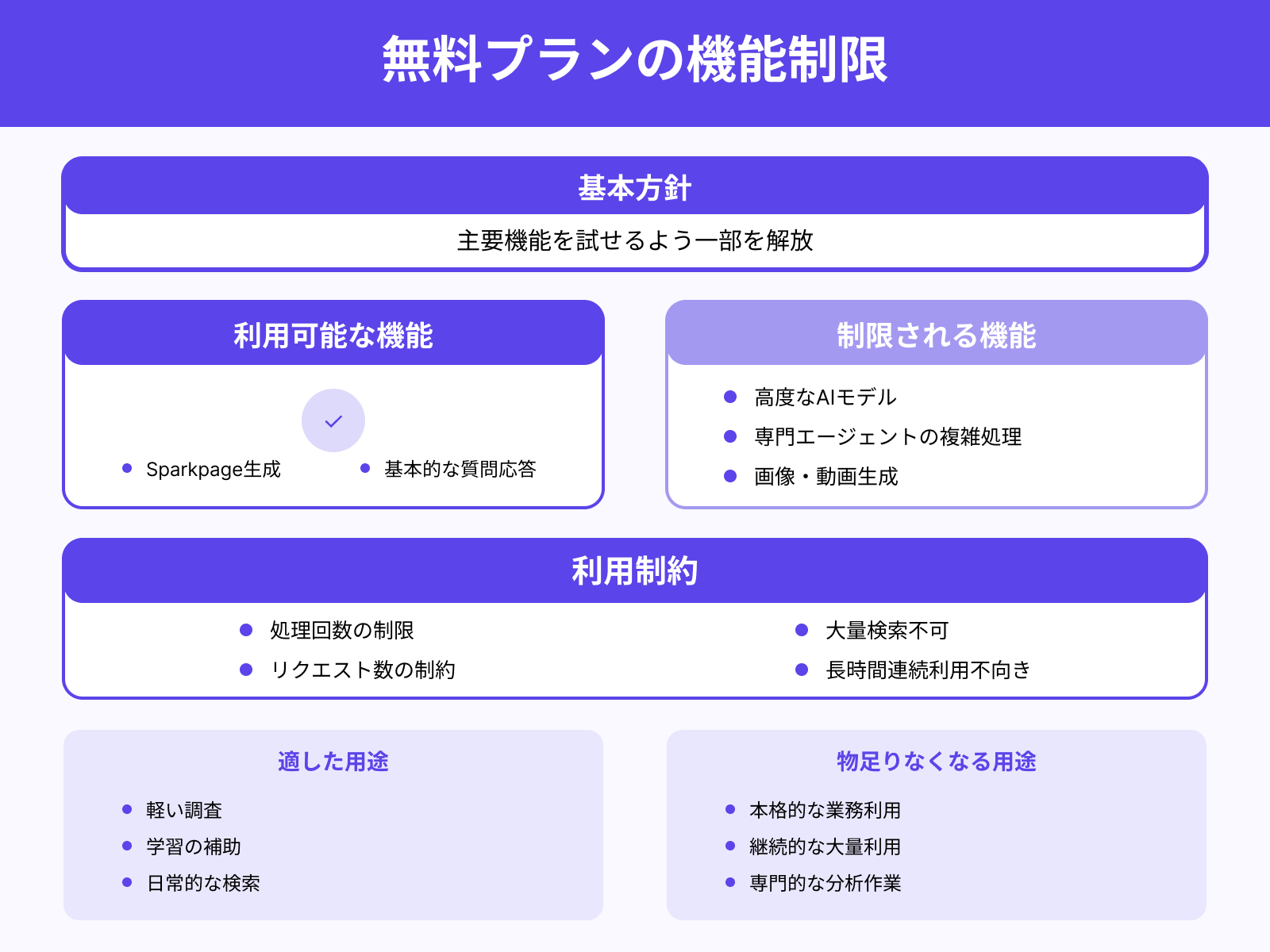

利用できる機能範囲

無料プランでは、Gensparkの主要機能を試せるように一部が解放されています。

Sparkpageを生成して情報を整理したり、基本的な質問応答を利用したりすることは可能です。

しかし、高度なAIモデルの利用や専門エージェントによる複雑な処理、画像や動画の生成といった負荷の高い機能には制限があります。また、処理回数やリクエスト数も制約されているため、大量の検索や長時間の連続利用には不向きです。

そのため、軽い調査や学習の補助、日常的な検索には十分対応できますが、本格的な業務や継続的な利用を目的とする場合には物足りなさを感じることがあります。

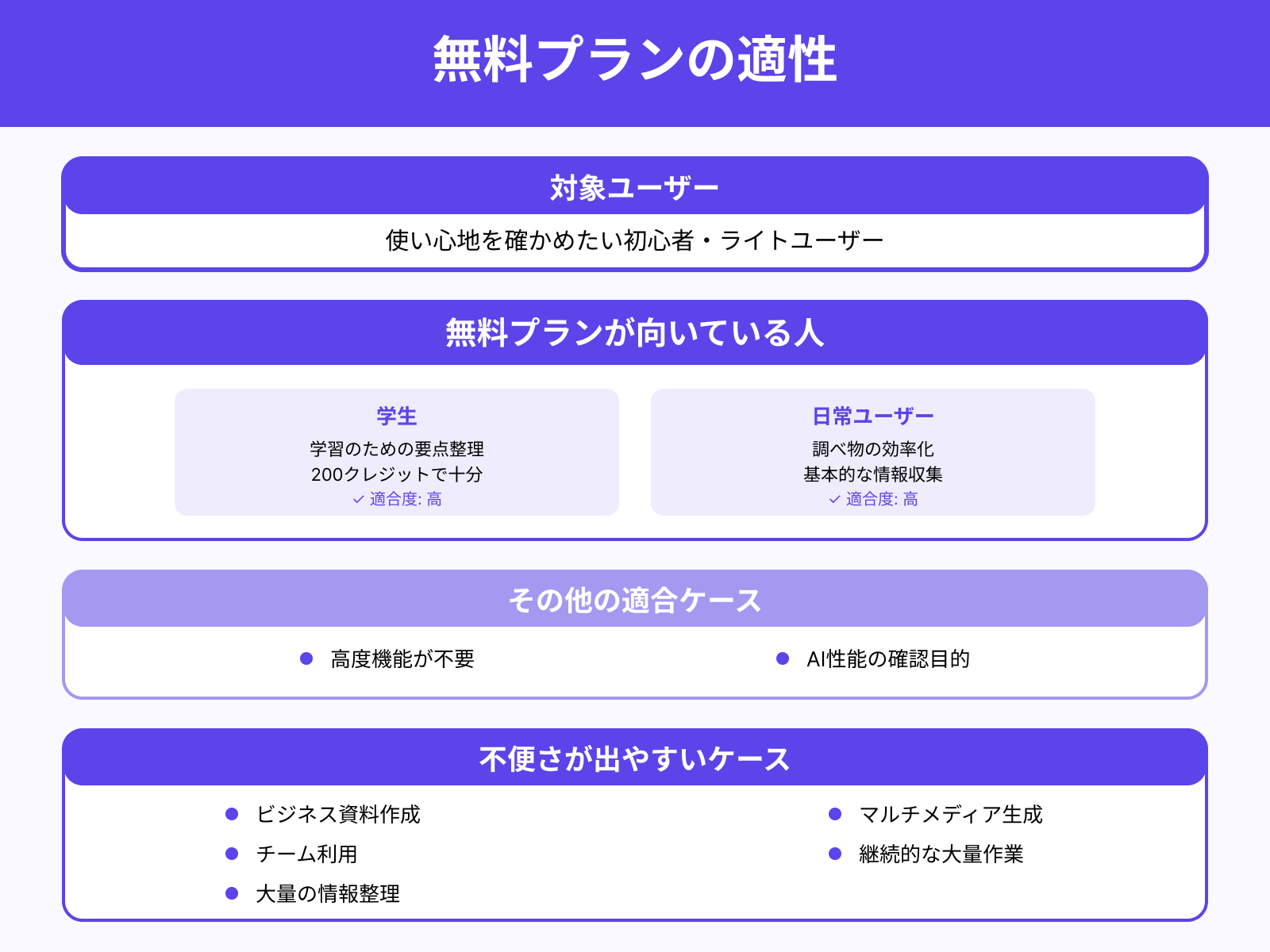

無料プランが向いているユーザー

無料プランは、まずGensparkの使い心地を確かめたい初心者やライトユーザーに適しています。

例えば、学習のために要点を整理したい学生や、日常的な調べ物を効率化したい人にとっては、毎日200クレジットの範囲で十分利用できます。

また、高度な機能を必要とせず、AIエージェントの基本的な性能を確認したい方にも向いています。一方で、ビジネスの資料作成やチーム利用、大量の情報整理やマルチメディア生成を行いたい場合には、クレジット不足や機能制限による不便さが出やすいです。

その場合は有料プランを選ぶことで、より快適で安定した利用環境を確保できます。

Genspark有料プランのメリット

Gensparkの有料プランは、無料版では制限されている利用範囲を大きく広げられる点が特徴です。

より多くのクレジットが利用できるため、大規模な検索や生成タスクも効率的にこなせます。さらに、すべてのAIエージェントやツールにアクセスでき、画像・動画生成や高度な情報整理も可能になります。

本章では、「利用可能なクレジット数の拡大」「すべてのAIエージェントやツールへのアクセス」「業務利用での利便性」の三つの観点から解説します。

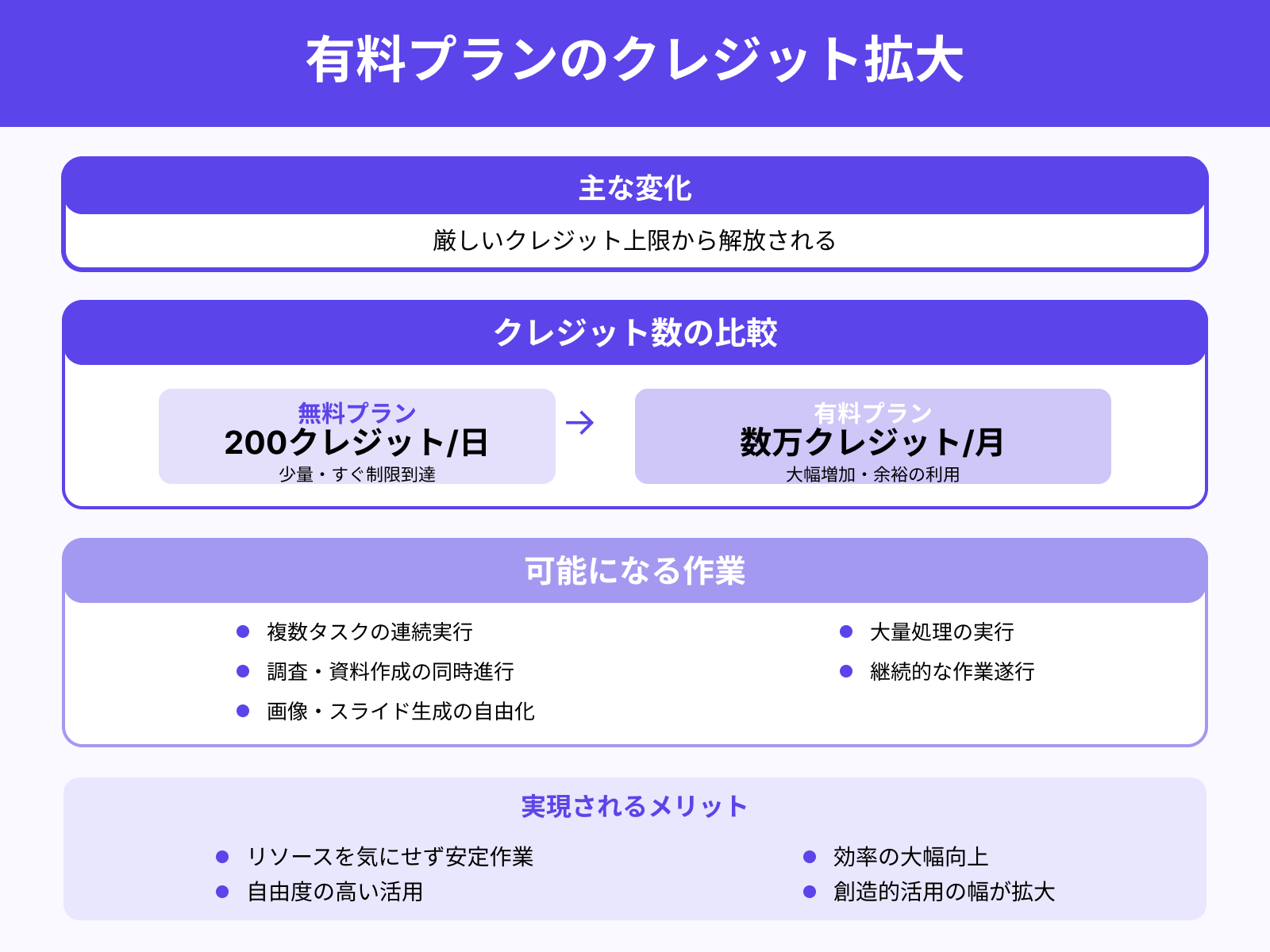

利用可能なクレジット数の拡大

有料プランに切り替えると、無料プランで課されていた厳しいクレジット上限から解放され、より多くの処理を行えるようになります。

無料プランでは、毎日与えられる少量のクレジットで検索や生成を行うため、複数タスクを連続で進めるとすぐ制限に達してしまいます。一方、有料プランでは月間で数万クレジット単位の利用枠が用意されており、調査や資料作成、画像やスライドの生成といった複数の処理を同時にこなせます。

これにより、限られたリソースを気にせずに安定した作業が可能となり、より自由度の高い活用が実現します。クレジット数の拡大は、効率だけでなく創造的な活用の幅を広げる大きなメリットになります。

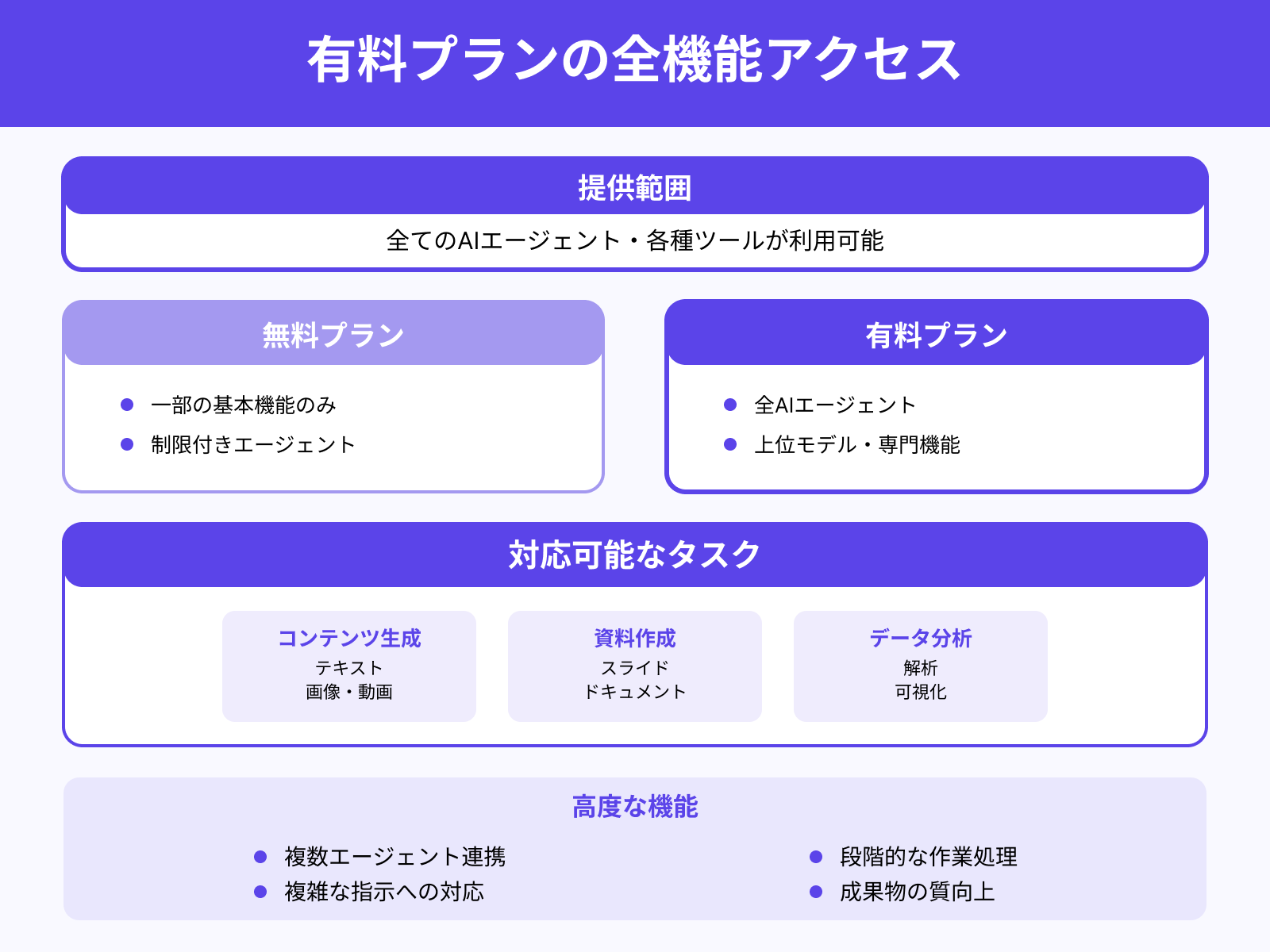

すべてのAIエージェントやツールへのアクセス

有料プランでは、Gensparkが提供する全てのAIエージェントや各種ツールを利用できるようになります。

無料プランでは一部の基本機能や制限付きのエージェントしか使用できませんが、有料版では上位モデルや専門的な機能にアクセスできます。

そのため、テキスト生成に加えて、画像や動画の生成、スライド作成、データ解析といった幅広いタスクをこなせます。さらに、複数のエージェントが連携して処理を進める仕組みも活用できるため、より複雑な指示や段階的な作業にも対応可能です。

これにより、ユーザーは多様なニーズに対応でき、成果物の質を向上させることができます。

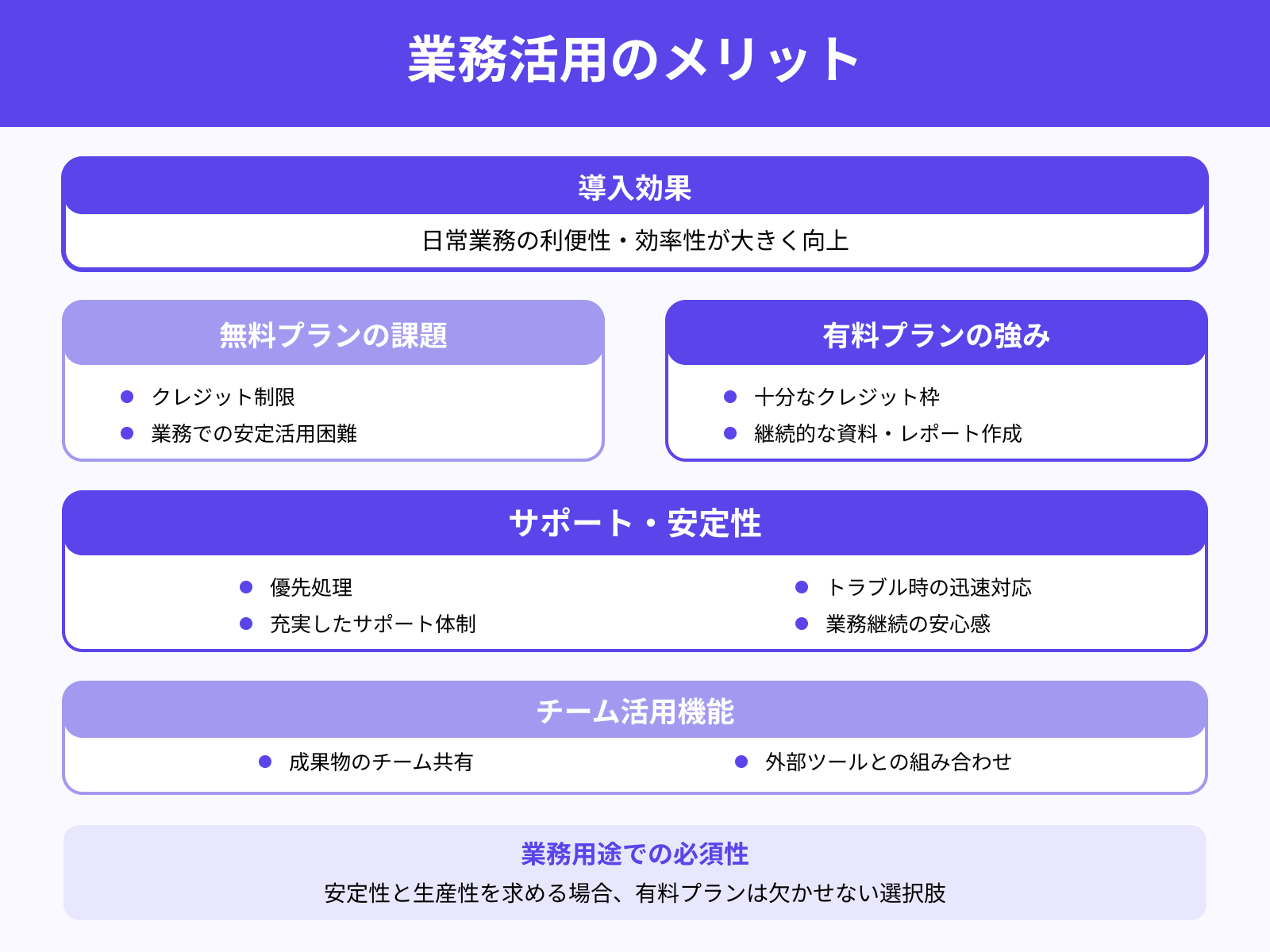

業務利用での利便性

有料プランを導入すると、日常業務における利便性や効率性が大きく向上します。

無料プランではクレジット制限や機能制約があるため、業務で安定的に活用するのは難しい場合があります。有料版なら十分なクレジット枠と全ての機能を利用できるため、必要な資料やレポートを継続的に作成できます。

また、優先処理やサポート体制が整っていることで、トラブル時も迅速に対応できる安心感があります。さらに、生成した成果物をチーム内で共有したり、外部ツールと組み合わせて活用したりできるため、プロジェクト全体の効率化に直結します。

業務用途で安定性と生産性を求める場合、有料プランは欠かせない選択肢となります。

Gensparkの料金の注意点・デメリット

Gensparkの料金は魅力的な一方で、利用時に注意すべき点も存在します。

特に日本円に換算した際のコスト感や、無料枠と有料プランとのバランスには意識が必要です。また、プランごとに利用できる機能に明確な差が設けられているため、目的に合わないプランを選ぶと使い勝手に不満を感じる可能性があります。

本章では、「日本円換算でのコスト感」「無料枠とのバランス」「機能差が明確に出る部分」の三つの観点から、料金面での注意点とデメリットを整理します。

日本円換算でのコスト感

Gensparkの有料プランを日本円に換算すると、為替レートや決済手数料、消費税の影響により、想定以上に高く感じる場合があります。

例えば、月額24.99ドルのプランは為替次第で3,500円から4,000円程度となり、さらに国内の決済サービスによる手数料や税金が加算されることもあります。

このため、契約前には実際に支払う日本円での総額を把握し、利用目的や予算に照らし合わせて判断することが大切です。また、長期契約や複数アカウントでの導入を検討する際には、為替変動によるコスト増加リスクも視野に入れておくことが望ましいです。

無料枠とのバランス

Gensparkの無料プランでは、1日あたり200クレジットまで利用できますが、動画生成や高度な処理ではすぐに消費してしまう場合があります。

一方で、日常的な検索や簡単な情報整理など軽い用途であれば、この範囲内でも十分活用することが可能です。

そのため、利用目的によっては無料プランのままでも不便を感じずに使えるケースがあります。逆に、資料作成やマルチモーダル出力などを頻繁に行う場合には、有料プランの方が適していると言えます。

無料枠と有料プランの差を理解し、自身の利用頻度や必要な機能に合わせて選択することが重要です。

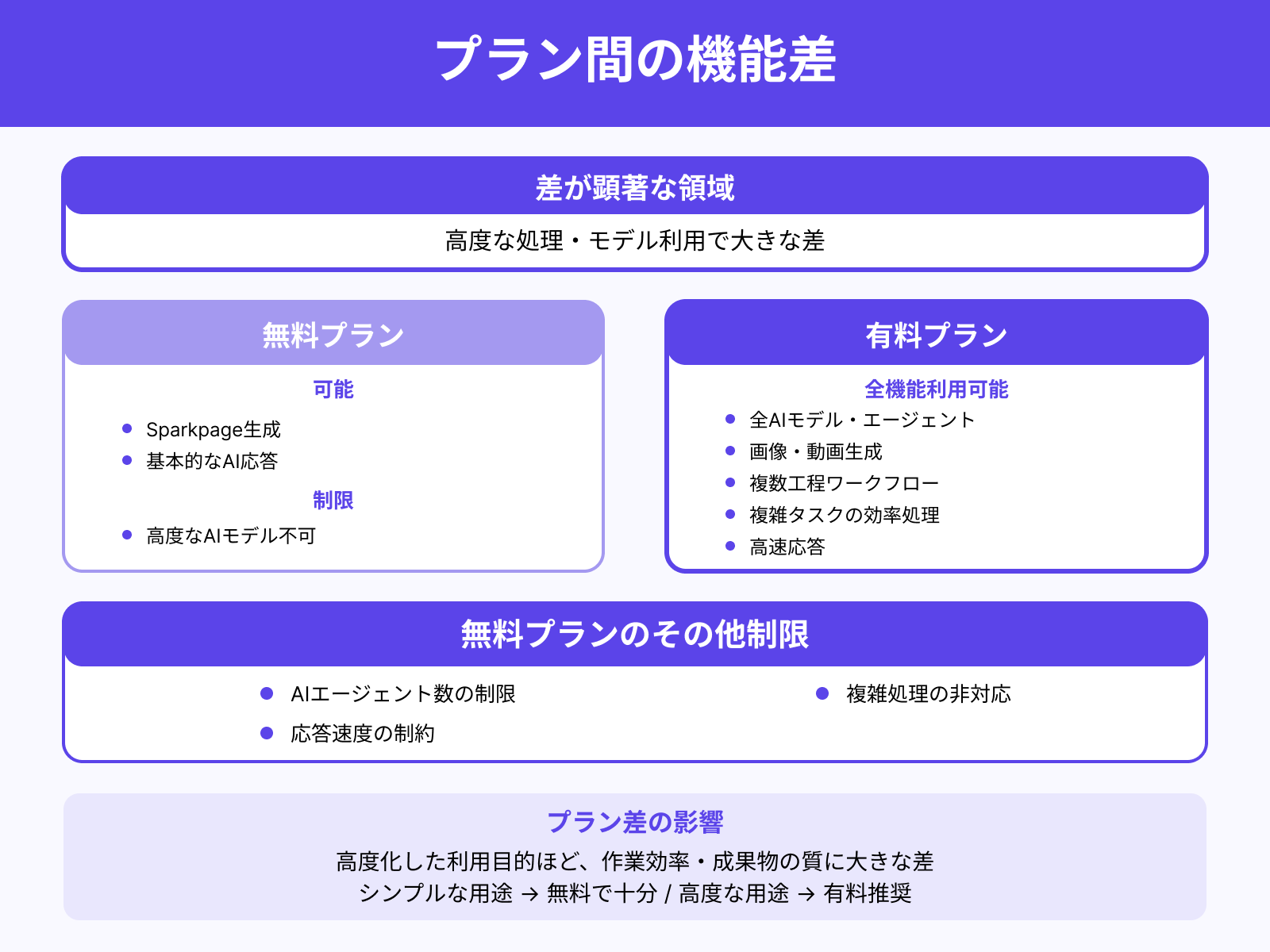

機能差が明確に出る部分

Gensparkでは、プランによる機能の差が特に高度な処理やモデル利用で顕著に現れます。

無料プランでもSparkpageの生成や基本的なAI応答は可能ですが、高度なAIモデルや画像・動画生成、複数工程を伴うワークフローには対応できません。

また、無料プランでは利用できるAIエージェントの数や応答の速度にも制限が設けられることがあります。一方、有料プランではすべてのモデルやAIエージェントにアクセスでき、より複雑なタスクを効率的に処理できます。

利用目的が高度化すればするほど、このプラン差が作業の効率や成果物の質に大きな影響を与えます。

Gensparkのどのプランを選ぶべきか?

Gensparkは利用者の目的や規模に応じて、最適なプランを選択できる柔軟な料金体系を備えています。個人利用では学習や生活支援を中心に無料または低価格のプランで十分な場合があります。

一方で、ビジネス利用では資料作成や調査を効率化するために有料プランが適しています。さらに、チームや組織での利用には法人向けのEnterpriseプランが推奨されます。

本章では、それぞれの利用シーンに応じたおすすめのプランを解説します。

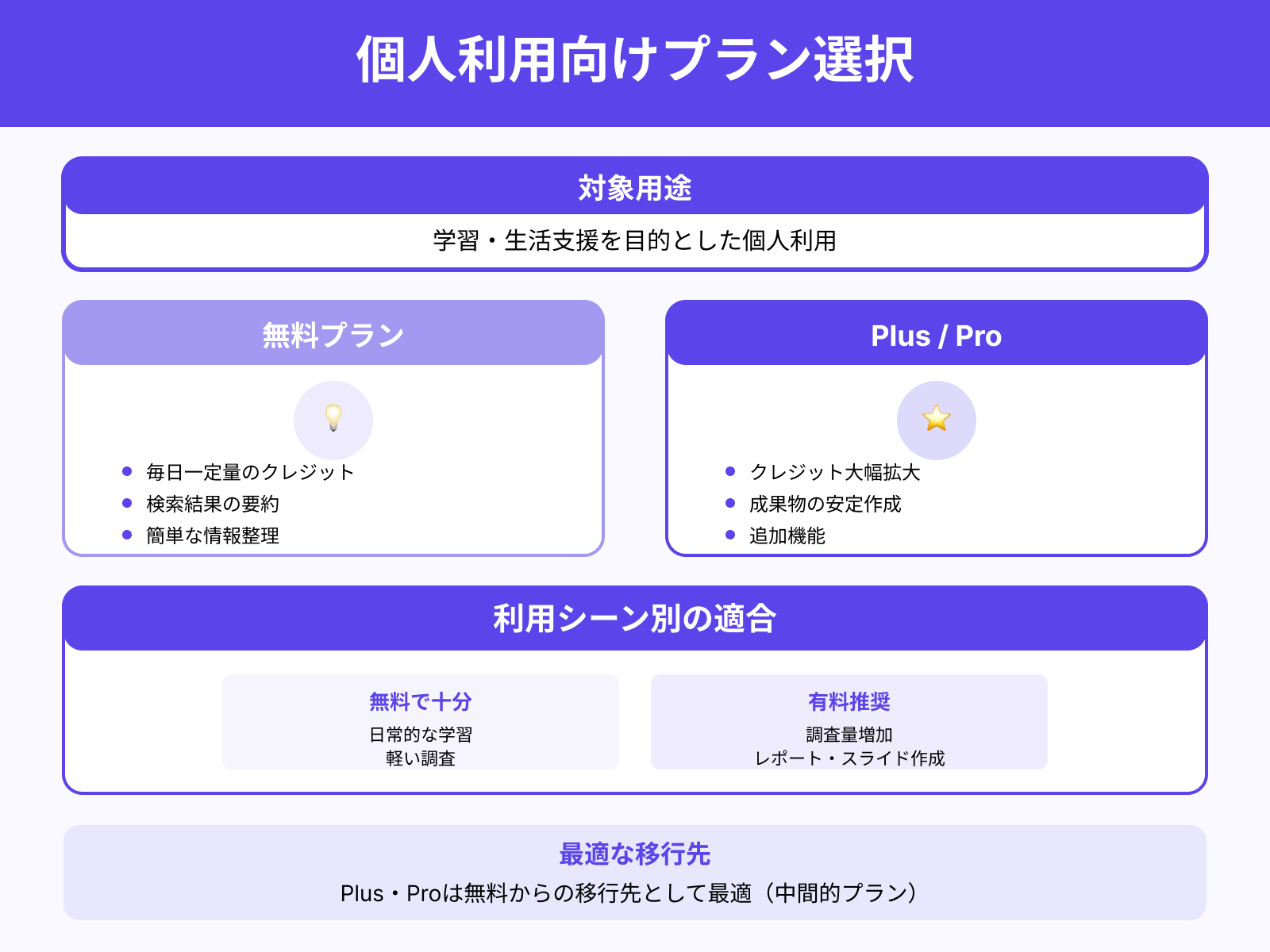

個人利用(学習・生活支援)におすすめのプラン

学習や生活支援を目的とした個人利用の場合は、無料プランやエントリーレベルの有料プランが適しています。

無料プランでは毎日一定量のクレジットが配布され、検索結果の要約や簡単な情報整理を試すことができます。日常的な学習や調査であれば、この範囲で十分に活用できる場面も多いです。

一方で、調査量が増加したり、レポートやスライドなどの成果物を安定的に作成したい場合は、有料プランを利用することで利便性が高まります。特にPlusやProといった中間的なプランは、クレジットの拡大や追加機能が備わっているため、無料からの移行先として最適です。

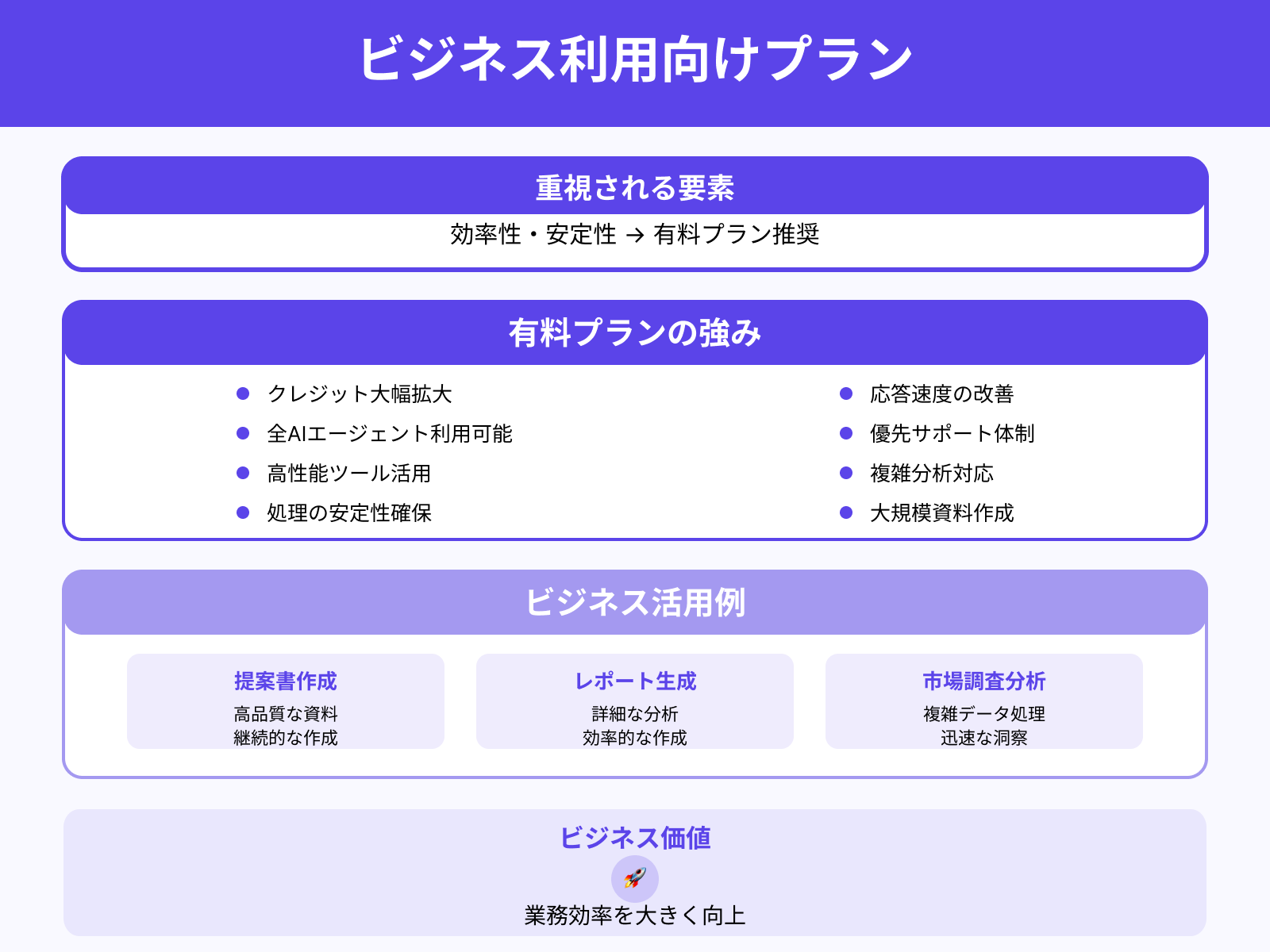

ビジネス利用(資料作成・調査)に適したプラン

ビジネス利用では、資料作成や市場調査など効率性と安定性が重視されるため、有料プランの利用が望ましいです。

有料プランでは無料プランと比べて利用可能なクレジットが拡大し、複数のAIエージェントや高性能なツールを使えるようになります。

これにより、複雑な分析や大規模な資料作成を行う際にも処理の安定性が確保されます。また、応答速度の改善や優先的なサポート体制が整っているため、業務での利用にも安心感があります。

提案書作成やレポート生成、マーケティング分析といった用途には、有料プランを選択することで業務効率を大きく向上できます。

法人利用(チーム・組織)に適したプラン

チームや組織全体での活用には、法人向けのEnterpriseプランが適しています。

Enterpriseプランでは、複数ユーザーでのアカウント共有や権限管理、外部ツールとの高度な連携機能が提供されます。

さらに、大規模利用を前提としたクレジット拡張やセキュリティ機能も充実しており、組織で安心して導入できます。シングルサインオンやデータ保持ポリシーの適用によって、企業のセキュリティ要件にも対応しています。

部署をまたぐプロジェクトやチームによる共同編集を円滑に進めるためにも、法人プランを導入することが最も効果的です。

Gensparkと他サービスとの料金比較

AIサービスを選ぶ際には、料金体系や利用できる機能の違いを把握することが重要です。

特にGensparkは検索特化型のAIとして独自の価値を持ちますが、ChatGPT PlusやClaude Proといった他サービスと比較することで、どのプランが利用目的に適しているかを判断できます。

本章では、それぞれの料金と特徴を整理し、違いを明確に解説します。

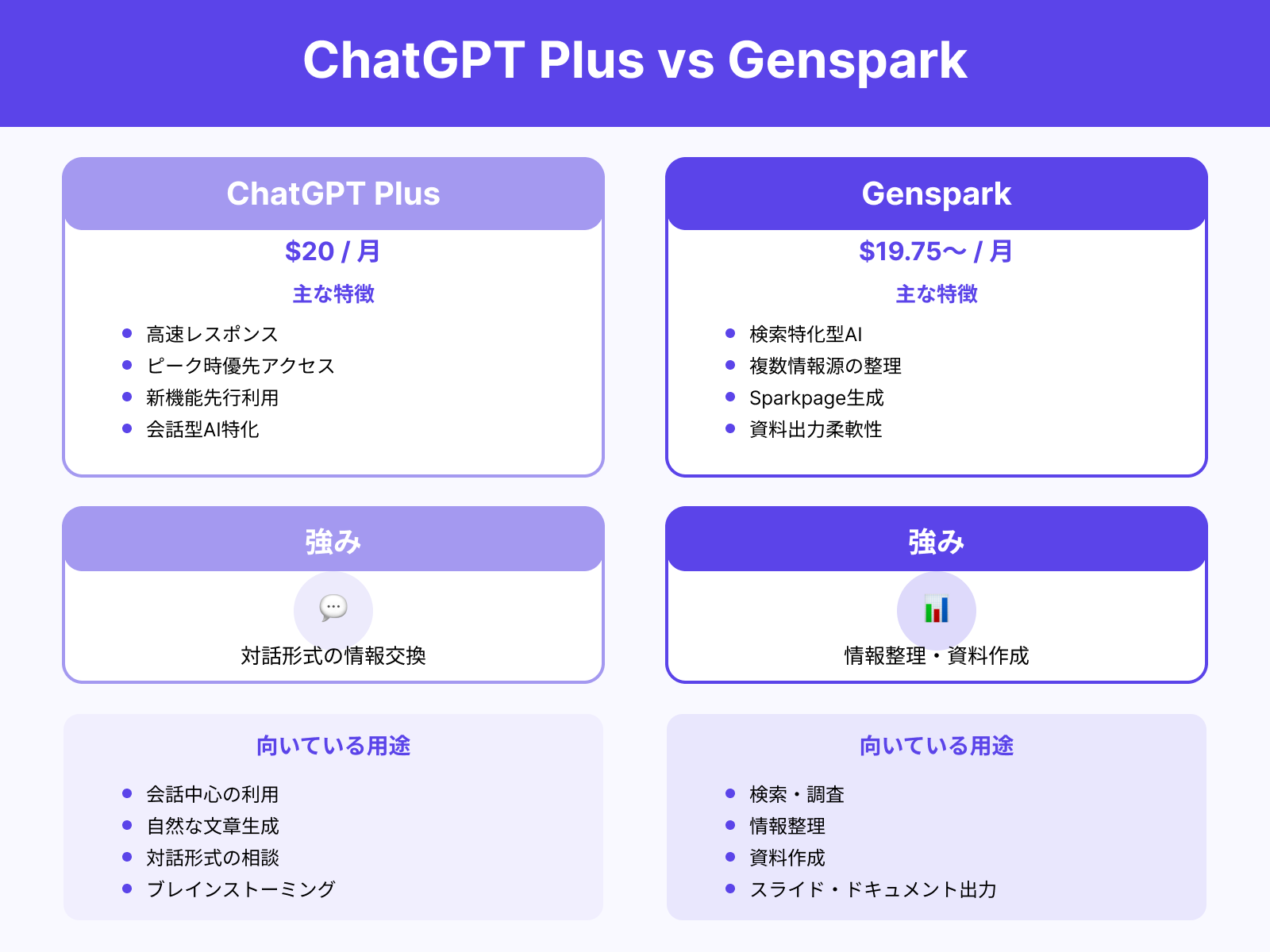

ChatGPT Plusとの比較

ChatGPTの有料プランである「Plus」は月額20ドルで提供されており、無料版と比べて高速レスポンス、ピーク時の優先アクセス、新機能の先行利用といった利点があります。

ChatGPT Plusは会話型AIや自然な文章生成に特化しており、対話形式で情報をやり取りしたいユーザーに適しています。

一方、Gensparkは検索特化型AIとして、複数の情報源から得た知識を整理し、Sparkpageとして提示できる点に強みがあります。また、生成した情報をドキュメントやスライドとして出力できる柔軟性も持っています。

そのため、会話中心の利用にはChatGPT Plusが向いていますが、検索や情報整理、資料作成を重視する場合にはGensparkの有料プランが適していると言えます。

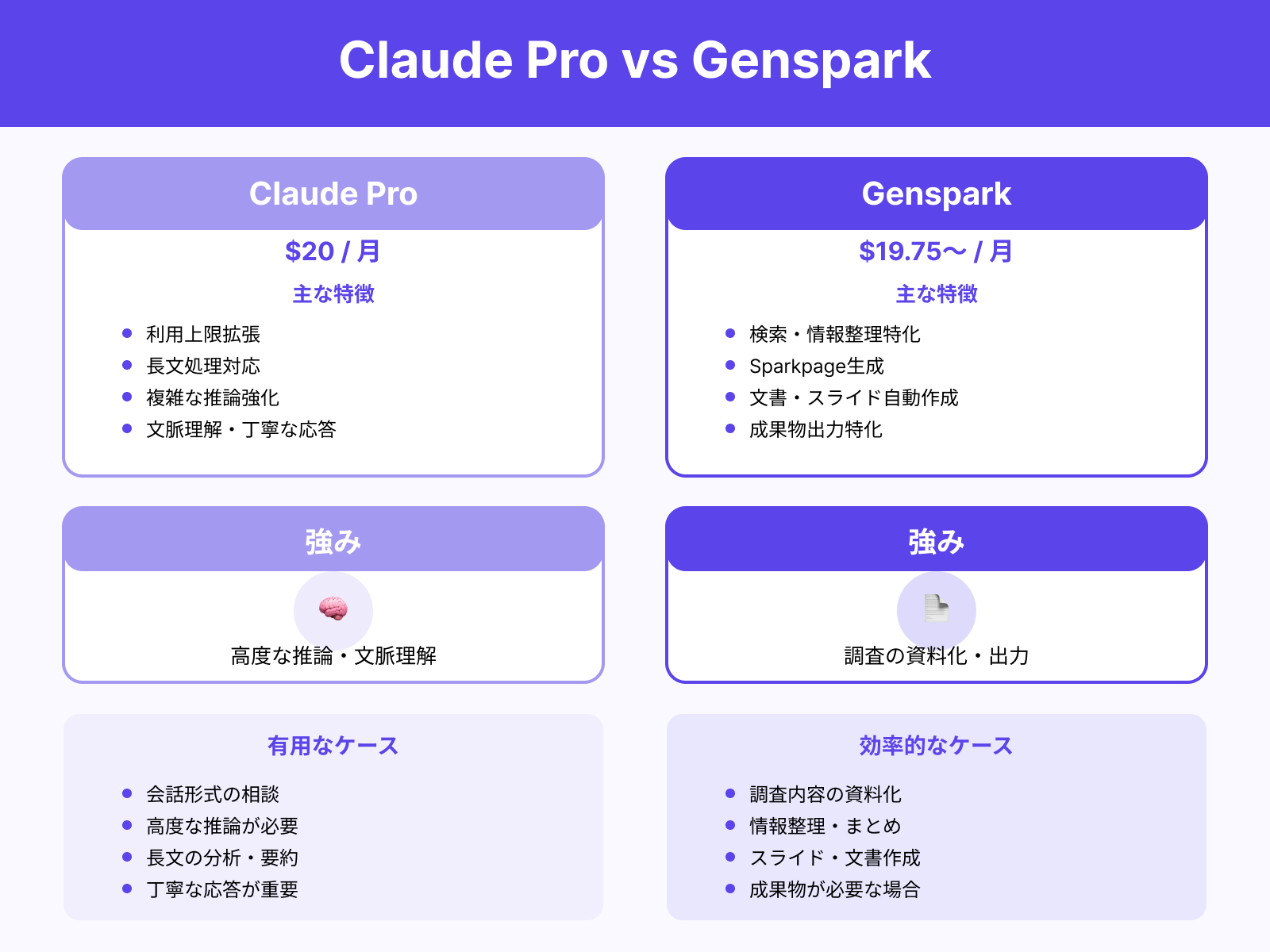

Claude Proとの比較

Claude ProはAnthropicが提供する有料プランで、月額20ドル程度で利用可能です。

無料版と比べて利用上限が拡張されており、長文処理や複雑な推論への対応力が強化されています。

Claudeは自然言語処理に優れ、文脈理解や応答の丁寧さに定評があります。一方で、Gensparkは検索と情報整理を重視した設計であり、Sparkpageの生成や文書・スライドの自動作成といった成果物出力に特化しています。

Claude Proは会話や高度な推論を必要とするケースで有用ですが、調査内容をそのまま資料化したい場合にはGensparkの方が効率的です。利用目的に応じて両者を使い分けることで、それぞれの強みを活かした柔軟な活用が可能です。

まとめ

本記事では、Gensparkの料金プランについて、無料・有料・法人向けの特徴や違いを整理し、それぞれの利用シーンに適した選び方を解説しました。

無料プランは学習や日常利用に向いており、手軽にサービスを試すことができます。有料プランではクレジット拡大や全機能へのアクセスが可能となり、ビジネスや本格的な作業を効率化できます。

さらに、法人向けEnterpriseプランではチーム利用やセキュリティを強化した環境を構築できます。また、ChatGPT PlusやClaude Proとの比較を通じて、料金面や機能面での位置づけも明確になりました。

利用目的や規模に応じて最適なプランを選び、学習・業務・生活の場面でGensparkを効果的に活用してください。