Gensparkにログインできない?正しい手順と解決方法まとめ

GenSparkは検索や情報整理を効率化できる便利なAIサービスですが、ログインできないと活用できず困ってしまうことがあります。

しかし、Gensparkのログインに関しては次のような疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

Gensparkに正しくログインする手順を知りたい

ログインできない時の原因や対処法を確認したい

セキュリティを意識した安全なログイン方法を理解したい

そこでこの記事では、Gensparkを利用したい方に向けて以下の内容を解説します。

この記事を読むことで、ログインのトラブルを解消し、安全にサービスを利用し始めるための知識を得られます。

ぜひ参考にしてください。

Gensparkの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

Gensparkのログイン方法

Gensparkを利用するには、正しいログイン手順を理解しておくことが重要です。

ブラウザ版では公式サイトからアカウント情報を入力してログインでき、モバイルアプリ版では端末に合わせた手順でアクセスが可能です。また、スムーズに利用を続けるためには、ログイン情報の管理やセキュリティ対策を意識する必要があります。

本章では、「ブラウザからのログイン手順」「モバイルアプリからのログイン手順」「ログイン情報の管理方法」の三つの観点から解説します。

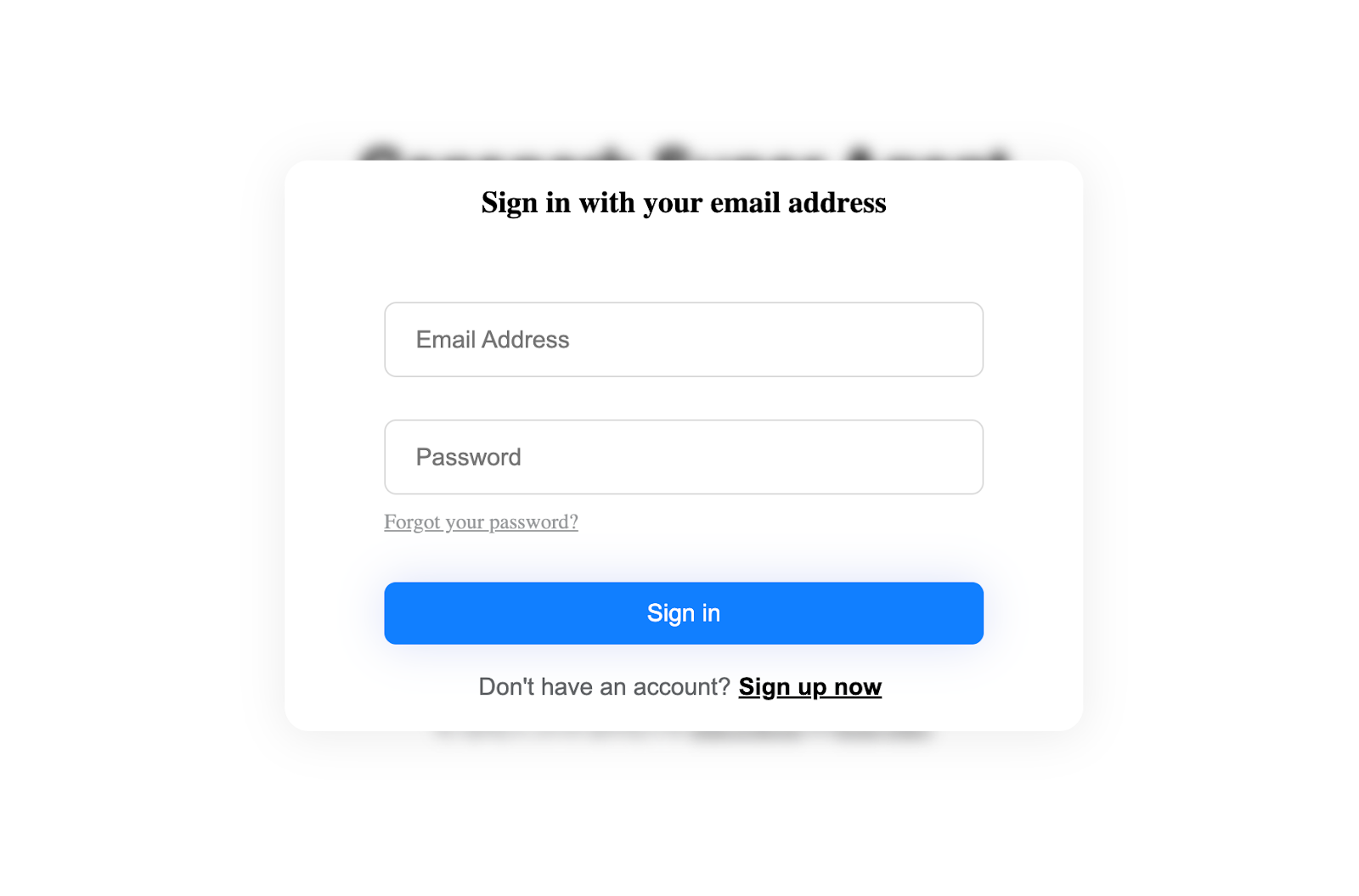

ブラウザからのログイン手順

Gensparkをブラウザから利用する場合は、まずChromeやSafari、Firefoxなどのブラウザを起動して公式サイトにアクセスします。

画面左のメニュー、または右下のポップアップに表示されている「サインイン」ボタンをクリックすると、専用のログイン画面が開きます。そこに登録済みのメールアドレスとパスワードを入力することで、認証が進みます。

また、GoogleやAppleのアカウントと連携してログインできる場合もあり、入力の手間を省くことが可能です。正しい情報を入力して「ログイン」を押すと、ダッシュボードが表示され、Sparkpageの作成や各種ツールの利用を開始できます。

一度ログインすればブラウザにセッションが保存されるため、次回以降はスムーズに利用できるのも特徴です。

モバイルアプリからのログイン手順

スマートフォンやタブレットでGensparkを使う場合は、まずApple StoreやGoogle Playから公式アプリをダウンロードします。

インストール後にアプリを起動すると、最初に表示される画面に「サインイン」のボタンがあります。そこで登録済みのメールアドレスとパスワードを入力するか、GoogleやAppleアカウントを選択して認証を進めます。

入力後に「ログイン」をタップすると、アカウント認証が行われてホーム画面にアクセスできるようになります。ログインが完了すると、Sparkpageの生成やAIツールの利用をモバイル環境から直接行えるため、外出先や移動中でも活用が可能です。

アプリには通知機能も備わっているため、更新情報をすぐに受け取れる点も利便性の一つです。

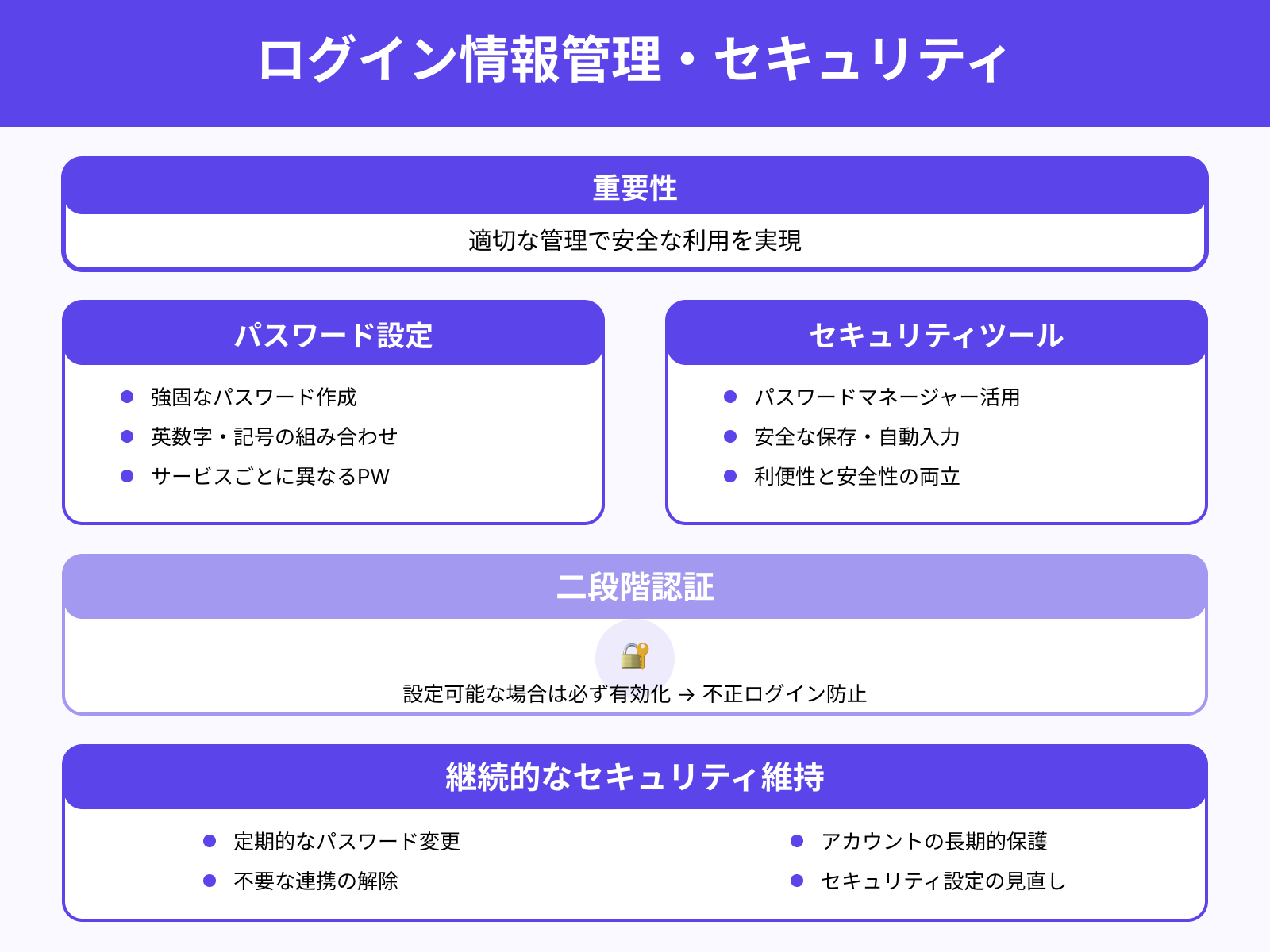

ログイン情報の管理方法

Gensparkを安全に利用するためには、ログイン情報の適切な管理が重要です。

まず、推測されにくい強固なパスワードを作成し、英数字や記号を組み合わせて使用することが推奨されます。同じパスワードを複数のサービスで使い回すことは避け、サービスごとに異なるものを設定することが安全性を高めます。

また、パスワードマネージャーを利用すると、安全に情報を保存しつつ自動入力で利便性も確保できます。二段階認証を設定できる場合は必ず有効化し、万が一の不正ログインに備えることが大切です。

さらに、定期的にパスワードを変更したり不要な連携を解除したりすることで、アカウントを長期的に安全に守ることができます。

Gensparkにログインできない時の原因と対処法

Gensparkを利用する際に、ログインがうまくいかないケースは少なくありません。

特にパスワードを忘れてしまった場合や、メール認証が未完了でエラーになる場合はよく発生します。また、不審なアクセスや規約違反が原因でアカウントが一時的にロックされることもあります。

本章では、「パスワードリセットの方法」「メール認証エラーの解消」「アカウントロックへの対応」の三つの観点から解説します。

パスワードを忘れた場合のリセット方法

Gensparkのパスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画面にある「パスワードを忘れた」リンクを利用します。

このリンクをクリックすると入力フォームが表示されるので、登録しているメールアドレスを入力して送信します。その後、パスワードリセット用のメールが届きますので、記載されているリンクから新しいパスワードを設定します。

もしメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認したり、入力したメールアドレスに間違いがないか確認する必要があります。また、リセットリンクには有効期限が設けられているため、期限が切れてしまった場合は改めてリクエストを行わなければなりません。

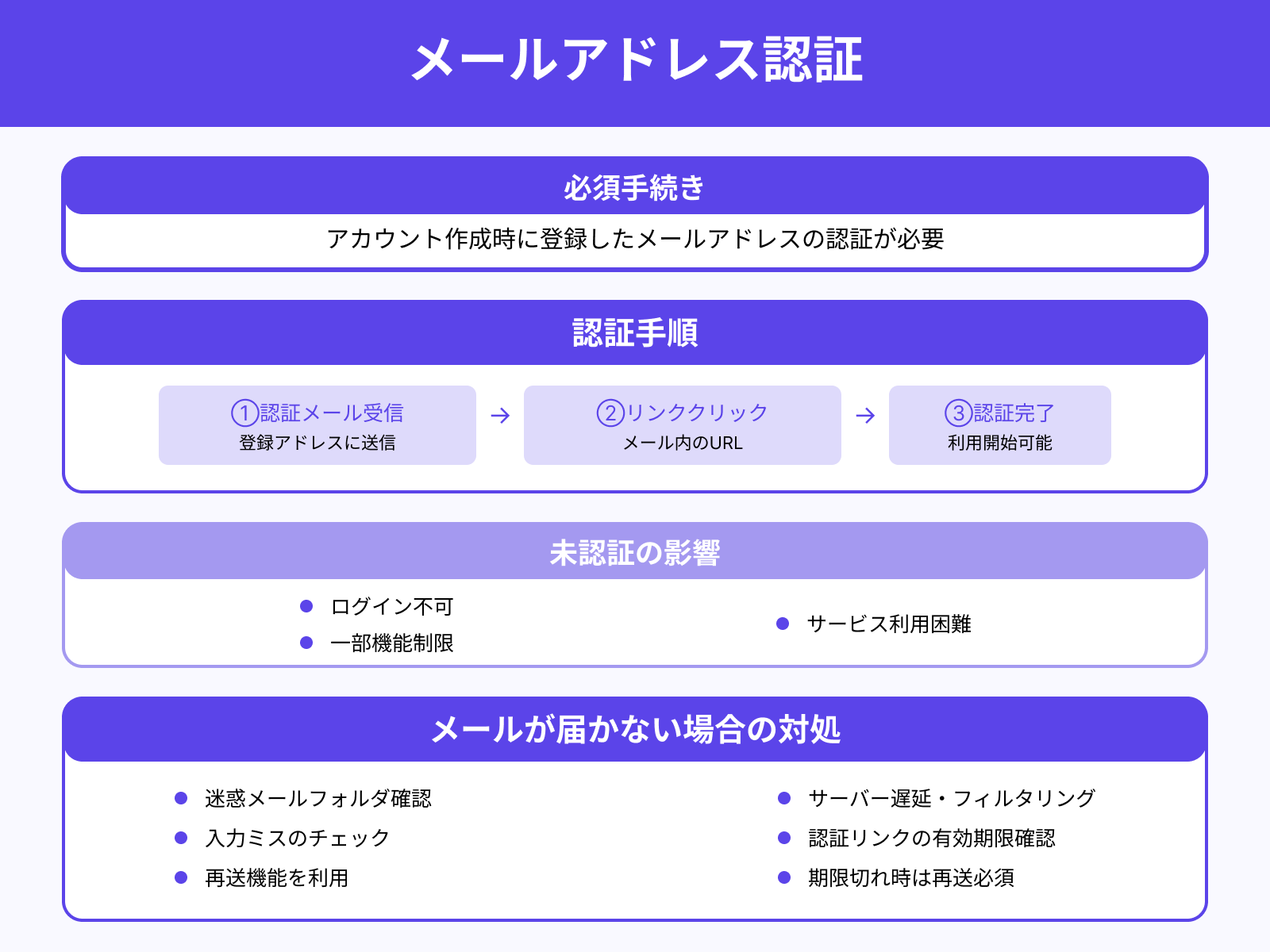

メール認証エラーや未確認のケース

Gensparkを利用する際には、アカウント作成時に登録したメールアドレスを認証する必要があります。

送られてくる認証メールに記載されたリンクをクリックして手続きを完了させなければ、ログインができない、または一部機能が制限されることがあります。

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認することや入力ミスがないか確認することが大切です。さらに、メールサーバー側の遅延やフィルタリングによって届かないケースもあるため、再送機能を利用して認証メールを受け取り直すことが必要になります。

認証リンクにも有効期限があるため、期限切れの場合は再送を行って認証を完了させる必要があります。

アカウントロックや利用制限の対応方法

Gensparkでは、不審なログインや複数回の誤入力があると、セキュリティ保護のためにアカウントがロックされる場合があります。

このような状態になった場合は、公式サポートやヘルプ窓口に連絡し、解除依頼を行うことが必要です。サポートへ依頼する際には、登録メールアドレスや本人確認のための情報が求められる場合があります。

また、ログインエラーのメッセージによっては利用制限が原因であるかどうかを確認できることもあります。ロック解除までに一定の待機時間が設けられている場合もあり、その間はアクセスができないこともあるため、早めの対応を行うことが推奨されます。

セキュリティと安全なログインのコツ

Gensparkを安全に利用するためには、ログイン時のセキュリティ対策が欠かせません。

特にパスワードの設定方法や管理の工夫は、アカウントを不正アクセスから守るために重要です。さらに、二段階認証の有無を確認し、利用可能な場合は必ず設定することが推奨されます。

また、公共Wi-Fiを利用する際にはセキュリティリスクを理解し、注意を払う必要があります。

本章では、「強固なパスワード設定のポイント」「二段階認証の有無と利用推奨」「公共Wi-Fi利用時の注意点」の三つの観点から解説します。

強固なパスワード設定のポイント

Gensparkを安全に利用するためには、まず強固なパスワードを設定することが基本になります。

推奨されるのは最低でも16文字以上で、大文字や小文字、数字、記号をバランスよく組み合わせたパスワードです。複数の無関係な単語を組み合わせたフレーズやランダムに生成された文字列を使うと安全性が高まります。

また、複数のサービスで同じパスワードを使い回すことは非常に危険で、一度流出すると被害が広がるリスクがあります。そのため、サービスごとに異なるパスワードを設定し、管理にはパスワードマネージャーを活用するのがおすすめです。

専用ツールを利用すれば複雑なパスワードも自動生成・保存できるため、覚える負担を減らしながら高いセキュリティを維持できます。

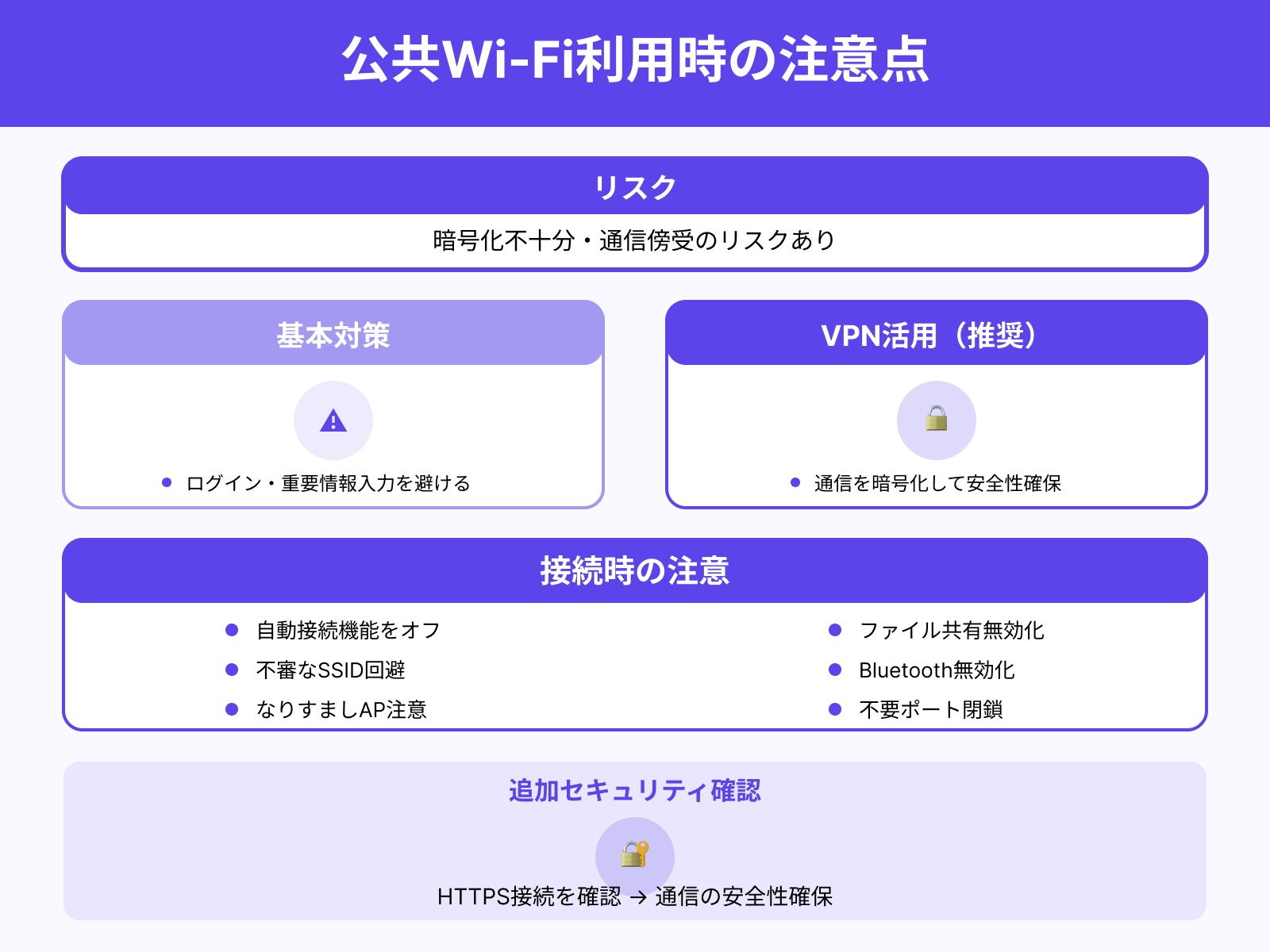

公共Wi-Fi利用時の注意点

公共Wi-Fiを利用してGensparkにログインする際には、特に注意が必要です。

多くの公共Wi-Fiは暗号化が不十分で、通信内容が第三者に傍受されるリスクがあります。そのため、可能であればログインや重要な情報入力は避け、やむを得ず利用する際にはVPNを活用して通信を暗号化することを強くおすすめします。

また、自動接続機能をオフにして、不審なSSIDやなりすましアクセスポイントに接続しないよう注意することも重要です。接続後は端末のファイル共有やBluetooth機能を無効にし、不要なポートを開放しないようにすることでリスクを減らせます。

さらに、アクセスするサイトがHTTPSで保護されているか確認することで、通信の安全性を確保できます。

Gensparkログイン後にできること

Gensparkにログインすると、AIを活用した幅広い機能をすぐに利用できるようになります。

検索結果を自動で整理して提示するSparkpageを作成し、効率的に情報をまとめられます。さらに、AIエージェントや外部ツールとの連携を通じて、より高度な作業や分析も可能になります。

また、クレジット残高や契約中のプランを確認でき、利用状況を把握しながら無駄のない活用が行えます。

本章では「Sparkpageの作成・利用」「AIエージェントや外部ツールの利用開始」「クレジット残高やプラン確認」の三つの観点から、ログイン後にできることを解説します。

Sparkpageの作成・利用

Gensparkにログインすると、まず利用できるのが「Sparkpage」の作成機能です。

これはユーザーが入力した検索内容をもとに、複数の信頼できる情報源からデータを収集し、自動で整理したページを生成します。

従来の検索エンジンでは、複数のサイトを行き来して内容を比較する必要がありましたが、Sparkpageでは重要な要点を一目で確認できます。要約と詳細が階層的に整理されているため、効率よく全体像を理解できるのが特徴です。

さらに、AIコパイロットを通じて「この部分をもっと詳しく知りたい」といった追質問を投げかけられるため、検索後も柔軟に知識を深掘りできます。調査や学習、企画立案など幅広い場面で有効に活用できる強力な機能です。

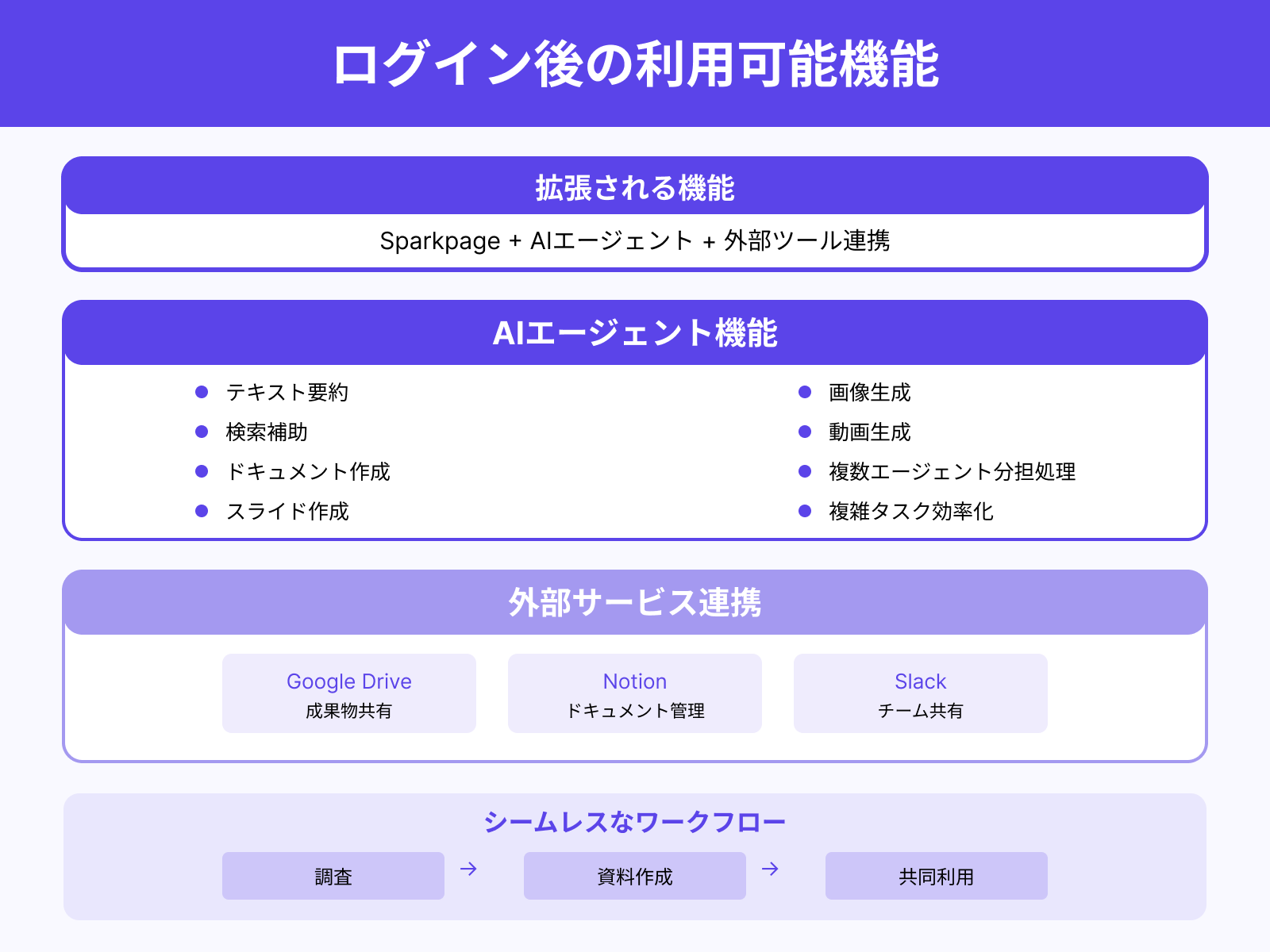

AIエージェントや外部ツールの利用開始

ログイン後は、Sparkpageの作成に加えてAIエージェントや外部ツールの利用も可能になります。

AIエージェントはテキスト要約や検索補助だけでなく、ドキュメントやスライドの作成、画像や動画の生成など幅広い役割を担います。

複数のエージェントがそれぞれ専門分野を分担して処理を行うため、複雑なタスクや長い工程を必要とする作業でも効率的に進められます。さらに、Google DriveやNotion、Slackといった外部サービスとシームレスに連携できるため、生成した成果物をそのまま共有・活用できます。

これにより、調査から資料作成、チームでの共同利用まで一連の流れをスムーズに行えるのが大きな魅力です。

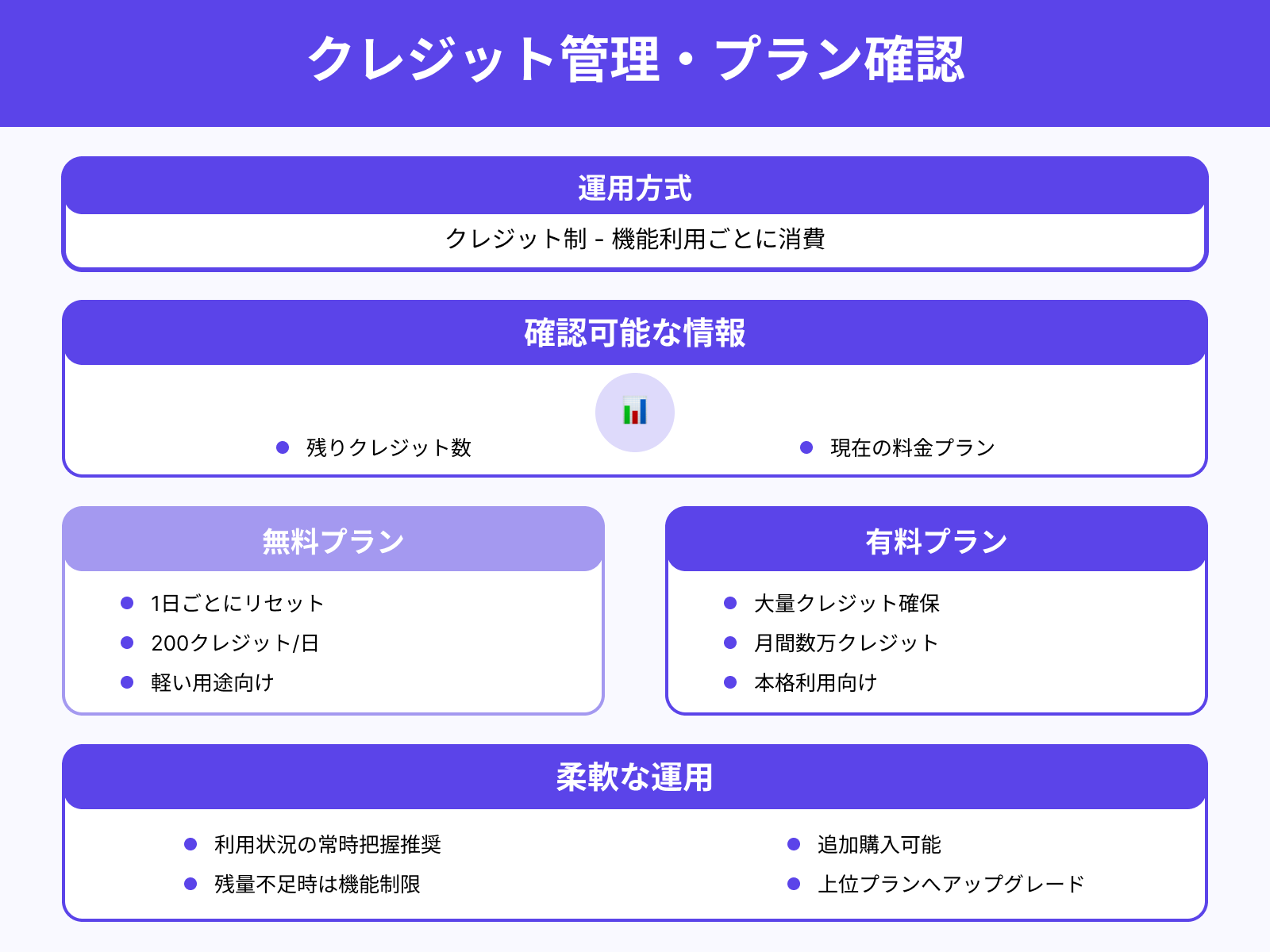

クレジット残高やプラン確認

Gensparkはクレジット制で運用されており、検索や生成といった各種機能を利用する際にクレジットを消費します。ログイン後の画面からは、残りのクレジット数や現在契約中の料金プランをすぐに確認できる仕組みが整っています。

無料プランでは1日ごとに利用枠がリセットされ、有料プランでは大量のクレジットを確保できるため、用途に応じた選択が可能です。残量が不足すると一部機能が制限されるため、利用状況を常に把握しておくことが推奨されます。

必要に応じて追加購入や上位プランへのアップグレードを行うことで、業務や学習に最適な環境を維持できます。この仕組みにより、自分のスタイルに合わせた柔軟な運用が実現します。

Gensparkのアカウント作成方法

Gensparkを利用するためには、まずアカウントを作成する必要があります。

登録の方法は大きく分けて二種類あり、Googleアカウントを用いたシンプルな方法と、メールアドレスを入力して登録する従来の方法が用意されています。また、登録ページへの正しいアクセス手順を理解しておくことで、スムーズに初期設定を進められます。

本章では、「登録ページへのアクセス方法」「Googleアカウントでの登録手順」「メールアドレスでの登録手順」の三つの観点から解説します。

登録ページへのアクセス方法

Gensparkを利用するためには、まず公式サイトにアクセスする必要があります。

トップページの右下には「サインアップ」といったボタンが表示されており、これをクリックすることで登録ページへ移動できます。

登録ページでは、メールアドレスやGoogleアカウントを用いたサインアップ方法が提示されており、希望する方法を選んで手続きを進めることが可能です。

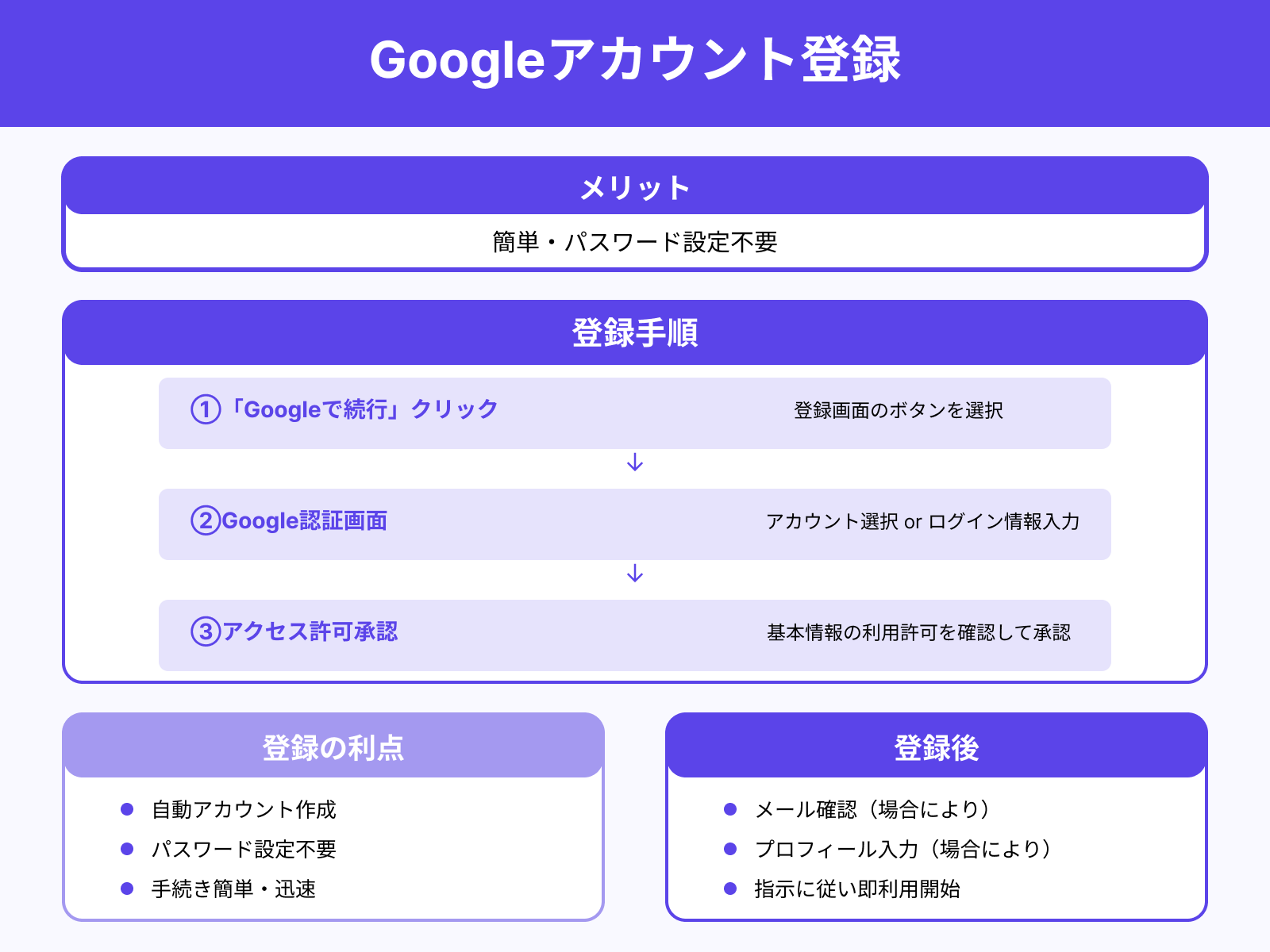

Googleアカウントでの登録手順

Googleアカウントを使って登録する場合は、登録画面に表示される「Googleで続行」といったボタンをクリックします。

するとGoogleの認証画面が表示され、使用するアカウントを選択またはログイン情報を入力します。次に、Gensparkに対して基本的なアカウント情報の利用許可を求められるので、内容を確認して承認します。

この操作によって新しいアカウントが自動的に作成され、別途パスワードを設定する必要がないため、簡単に手続きを完了できます。登録後にはメール確認やプロフィール入力が必要な場合もあり、指示に従って進めればすぐに利用を開始できます。

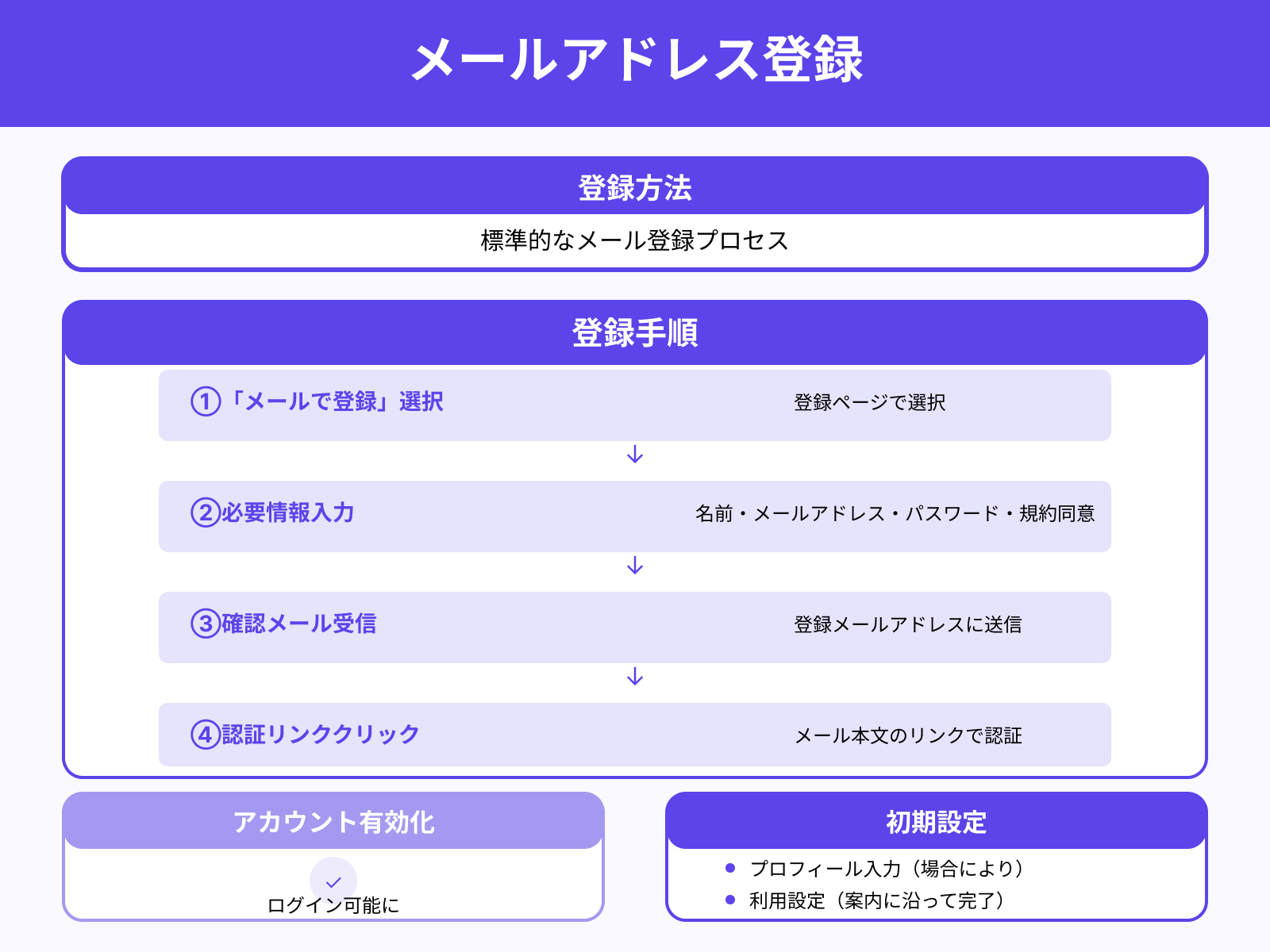

メールアドレスでの登録手順

メールアドレスを利用する場合は、登録ページで「メールで登録」を選択します。

名前、メールアドレス、希望するパスワードなどを入力し、利用規約への同意にチェックを入れて送信します。

登録が完了すると、入力したメールアドレスに確認用のメールが届くため、本文中のリンクをクリックして認証を行います。この確認作業を終えることでアカウントが有効化され、ログインできるようになります。

その後、プロフィールや利用設定の入力を求められる場合もあるため、案内に沿って初期設定を済ませればサービスを利用できるようになります。

Gensparkのログインに関するよくある質問

Gensparkを利用する際、ログインの必要性やアカウントの扱いについて疑問を持つ方も多いです。

ログインしなくても使える機能があるのか、複数の端末で同時にログインできるのかといった点は特に気になる部分です。また、アカウントを削除したい場合や再登録が可能かどうかも利用者にとって重要な情報です。

本章では、「ログインなしで利用できる機能」「同時ログインの可否」「アカウント削除や再登録の方法」について解説します。

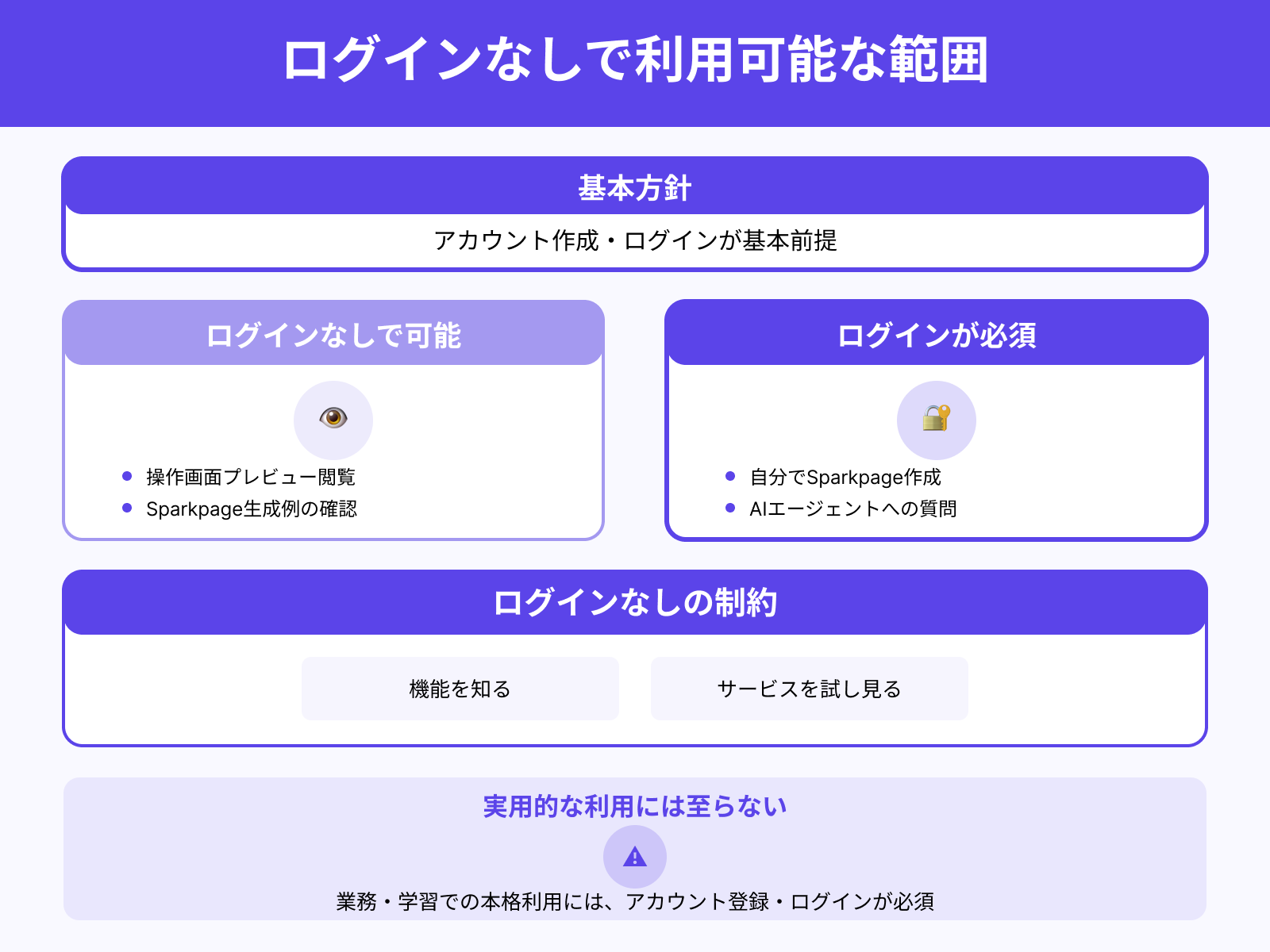

ログインなしで利用できる機能はある?

Gensparkは基本的にアカウントを作成してログインすることで本来の機能を活用できる仕組みになっています。

しかし、一部の紹介ページやデモ的な機能はログインをしなくても確認できる場合があります。例えば、公式サイトで公開されている操作画面のプレビューや、Sparkpageの生成例を閲覧することは可能です。

ただし、実際に自分でSparkpageを作成したり、AIエージェントに質問して回答を得たりするには必ずログインが必要です。

つまり、ログインなしでできることは「機能を知る」「サービスを試し見る」に限られ、実用的な利用には至りません。本格的に業務や学習で使いたい場合には、アカウント登録を済ませた上で利用するのが前提となります。

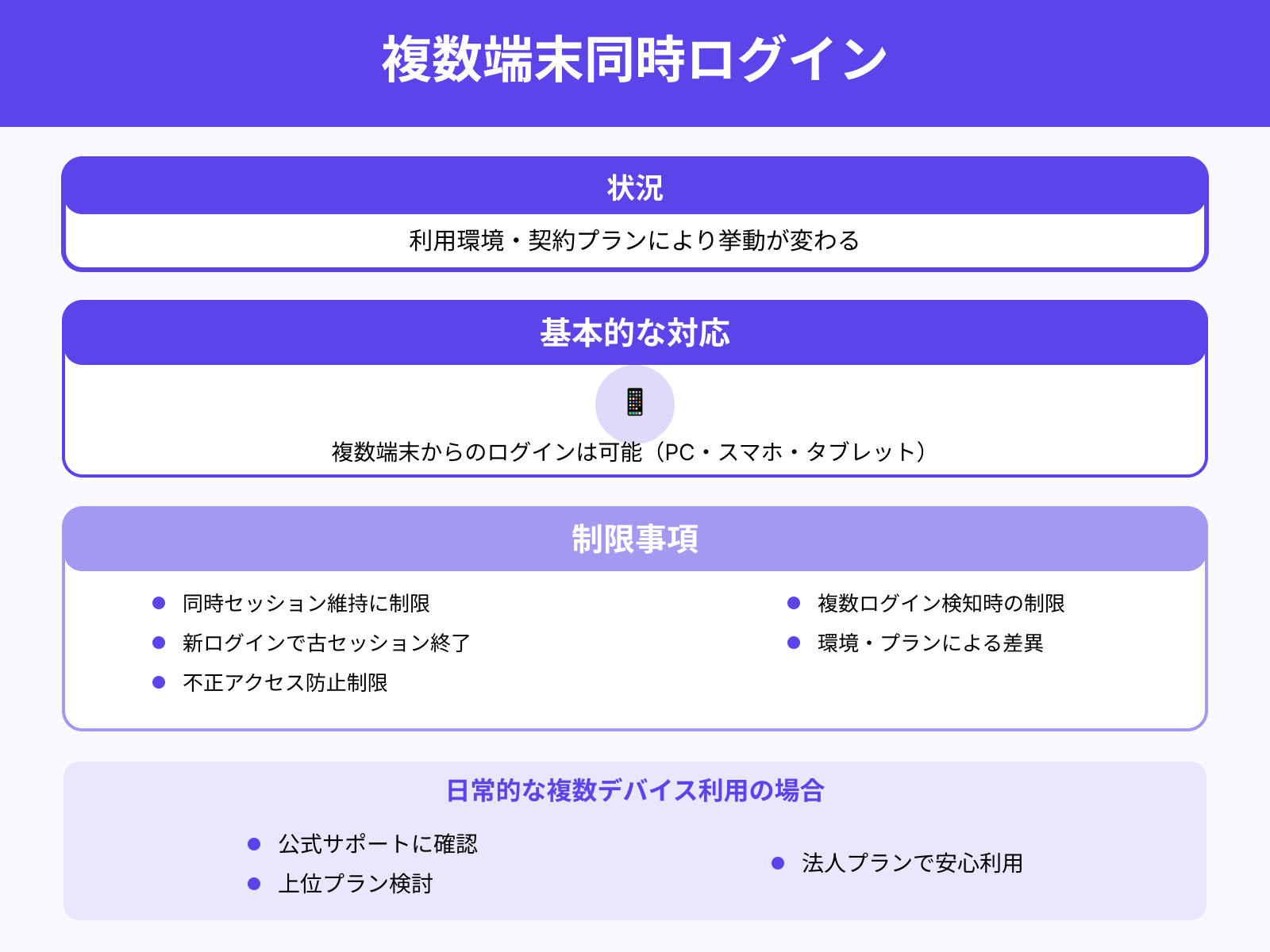

同時ログインは可能?

Gensparkのアカウントを複数端末から同時に利用できるかどうかは、利用環境や契約プランによって挙動が変わる場合があります。

多くのクラウドサービスと同様に、基本的にはパソコン、スマートフォン、タブレットといった複数の端末からログインすることは可能です。

ただし、同時に複数セッションを維持できるかどうかは制限されるケースが多く、新しい端末でログインすると古いセッションが自動的に終了する仕様になっている場合があります。また、不正アクセス防止の観点から、複数ログインが検知された際に一時的な制限がかかる可能性もあります。

もし日常的に複数デバイスで利用したい場合には、公式サポートに確認するか、法人プランなどの上位プランでの利用を検討すると安心です。

アカウント削除や再登録の方法

Gensparkのアカウント削除は、ユーザープロフィールや設定画面から行えるようになっていることが一般的です。

削除手続きの際には本人確認のためにパスワード入力やメールによる確認が求められることがあります。削除が完了すると、アカウントに紐づく利用履歴や保存したSparkpageが失われるため、事前にバックアップを取っておくことが推奨されます。

また、削除後に同じメールアドレスで再登録できる場合と、新規メールアドレスが必要になる場合があります。再登録を行う際には、過去に利用していた有料プランの契約状況やクレジット残高がリセットされる点にも注意が必要です。

もし長期的に利用するか迷っている場合は、完全削除ではなく一時停止やプラン変更で対応できるか確認してから判断することが望ましいです。

まとめ

本記事では、Gensparkの正しいログイン手順やトラブル時の対処法、さらに安全に利用するためのセキュリティの工夫について解説しました。

ブラウザやモバイルアプリからスムーズにアクセスするための流れを確認し、パスワードリセットやメール認証、アカウントロック対応といったトラブル解消方法も整理しました。また、強固なパスワード設定や二段階認証の利用、公共Wi-Fi利用時の注意点など、安全性を高めるための具体策も紹介しました。

Gensparkはログイン後にSparkpageやAIエージェントを活用できるため、正しく手順を理解することが効率的な活用の第一歩となります。ぜひ本記事を参考にして、安心かつ快適にGensparkを利用してください。