Gensparkで効率的に資料作成する方法!プロンプト例や活用方法を解説

ビジネスや学習の場で利用する資料作成は、多くの時間と労力を必要としますが、AIツールのGensparkを活用すれば、効率的に高品質な資料を生成することが可能です。

しかし、GenSparkを使った資料作成に興味がある方の中には以下のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

Gensparkで資料作成を行うメリットは何か知りたい

準備段階でどのような工夫をすればよいか理解したい

目的に応じたプロンプト例やカスタマイズ方法を学びたい

そこでこの記事では、Gensparkを使った資料作成に関心を持つ方に向けて以下の内容を解説します。

- Gensparkで資料作成を行うメリット

- 効率的な準備と実際の作成プロセス

- 目的別プロンプト例と改善のための工夫

この記事を読むことで、Gensparkを活用した資料作成の全体像を理解し、効率化や品質向上に直結する実践的なノウハウを得られます。

ぜひ参考にしてください。

Gensparkの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

Gensparkで資料作成するメリット

Gensparkを活用することで、従来時間がかかっていた資料作成を大幅に短縮できる利点があります。

さらにAIによる自動レイアウトやテンプレート生成によって、デザイン品質を高めながら見やすく整理された資料を効率的に作成できます。またプロンプトを工夫することで、目的や受け手に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

本章では、「時間の大幅な短縮」「デザイン品質の向上」「プロンプトによる柔軟なカスタマイズ」の三つの観点から解説します。

時間の大幅な短縮

Gensparkの資料作成機能を使えば、スライドの構成から内容整理、レイアウトまでをAIに任せられるため、従来に比べて大幅に作業時間を短縮できます。

例えば、長文レポートや調査データを入力すれば、AIが自動的に要点を抽出し、複数枚のスライドにまとめてくれます。予め構成を考えたり、スライド構成を手動で整える必要がほとんどなくなるため、最短で資料のベースが完成します。

このように、準備段階にかける工数を劇的に減らせる点は、複数案件を抱えるビジネス用途などで特にメリットになります。さらに、スライドのテンプレート適用やデザイン調整も予め自動化されているため、利用者は最終チェックや細部の編集に集中できます。

こうした効率化により、短時間でも品質ある資料を提供できるようになります。

デザイン品質の向上

Gensparkの資料作成機能では、内容と整合性を保ちつつ、見やすく洗練されたデザインを自動で生成できます。

入力された文章の構造や意図に応じて、AIが最適なレイアウト、配色、フォントスタイルを選定してスライドを構築します。結果として、デザインスキルに自信がないユーザーでも、統一感のあるプロフェッショナルな資料を一定レベルで作成できるようになります。

また、テンプレートやビジュアル要素(図表やアイコンなど)も自動で挿入されることがあり、資料の視覚的な魅力が高まります。

この機能のおかげで、発表や提案などで初見の印象を上げやすい資料を手軽に手に入れられます。デザイン品質の底上げが図れる点は、資料作成における大きな付加価値になります。

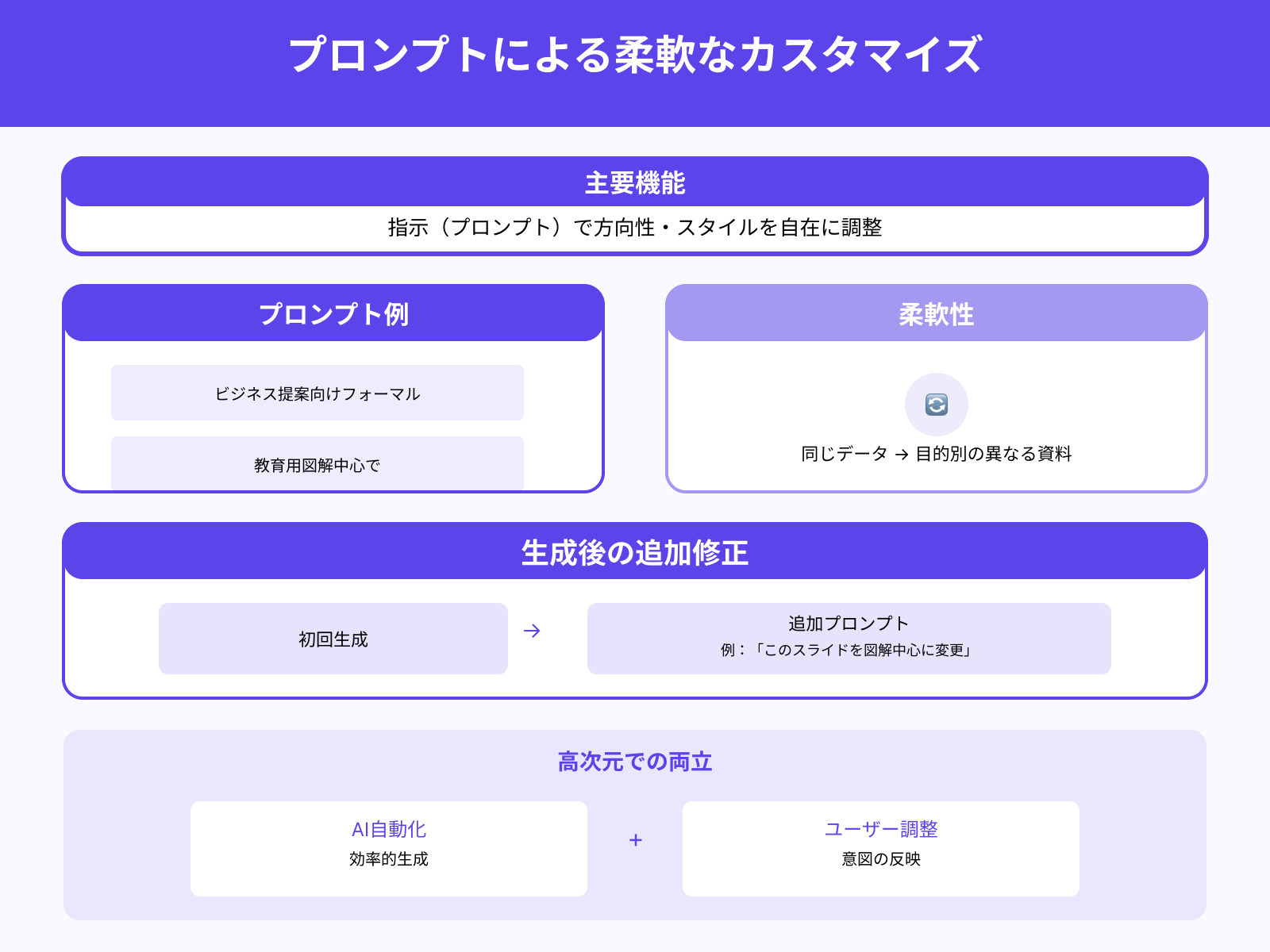

プロンプトによる柔軟なカスタマイズが可能

Gensparkでは、利用者の指示(プロンプト)によって資料の方向性やスタイルを自在に調整できます。

たとえば「ビジネス提案向けにフォーマルなデザインで」「教育用にわかりやすく図解中心で」といった要望を直接プロンプトに反映できます。

この仕組みにより、同じ元データでも目的や用途に応じた異なる資料を作成できます。さらに、生成後に不足や誤りがあれば、追加で「このスライドを図解中心に変更」などのプロンプトで修正を加えられます。

こうしたプロンプトベースの柔軟性があるからこそ、ユーザーは資料作成を自動化しつつ、自分の意図を反映した仕上がりを得やすくなります。つまり、AIによる自動化とユーザーによる調整を高い次元で両立できる点が大きな強みになります。

Gensparkでの資料作成の準備段階

Gensparkで効率的に資料を作成するためには、事前の準備が非常に重要です。

まず、資料の目的とターゲットを明確にし、どのような情報を伝えるべきかを整理します。次に、アジェンダやアウトラインを作成し、全体の流れを把握することでスムーズな構成につながります。さらに、AIに的確な出力をさせるためには、プロンプト設計の工夫が欠かせません。

本章では、「目的とターゲットの明確化」「骨子を作るコツ」「プロンプト設計のポイント」の三つを解説します。

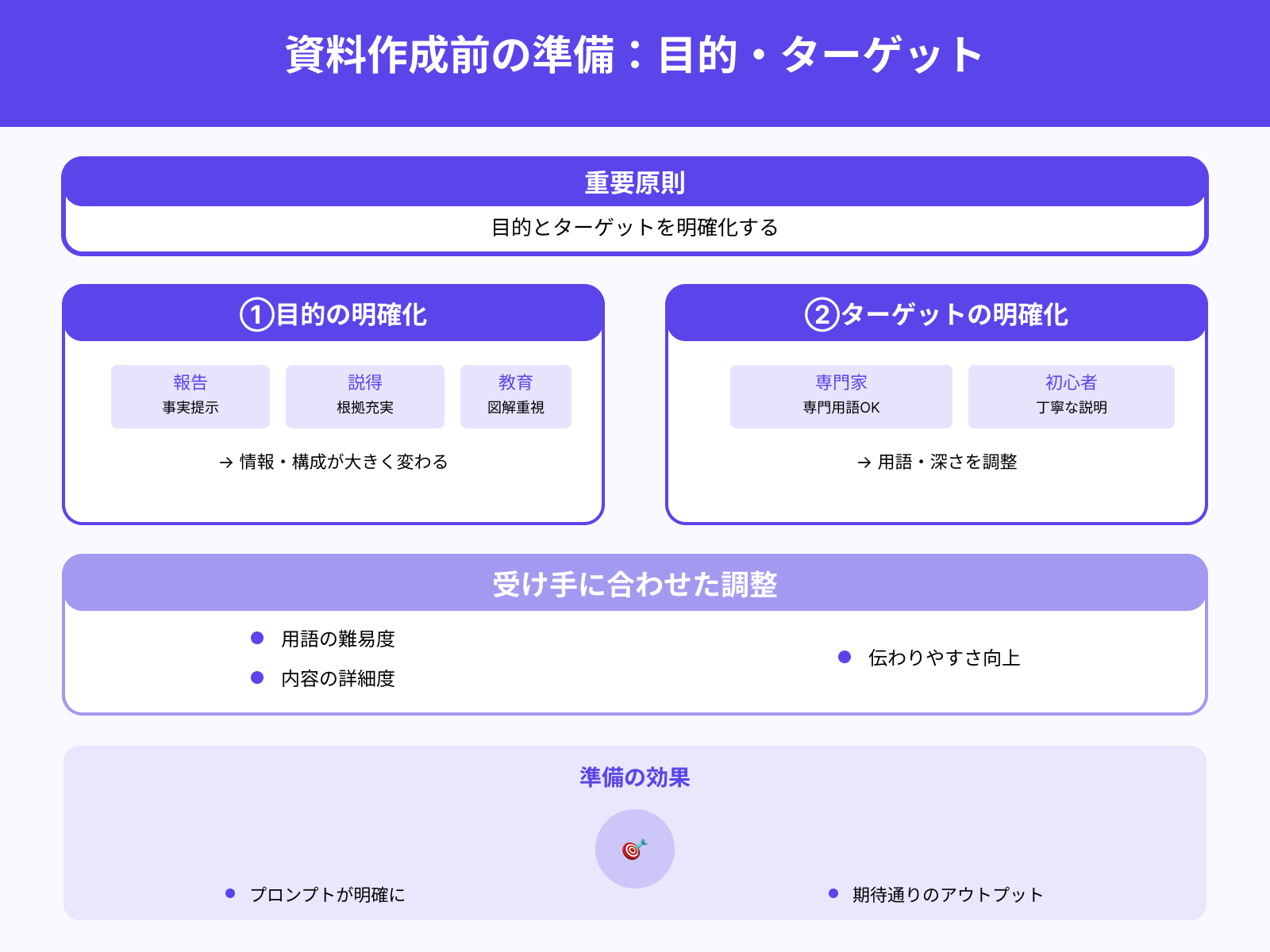

目的とターゲットの明確化

資料作成を始める際には、最初に目的とターゲットをはっきりさせることが欠かせません。目的が報告なのか説得なのか教育なのかによって、盛り込む情報や構成の流れは大きく変わります。

例えば、説得を目的とするなら根拠や比較資料を充実させ、教育を目的とするなら理解しやすい例や図解を重視する必要があります。また、ターゲットが専門家なのか初心者なのかによって、専門用語の扱い方や説明の深さも調整しなければなりません。

受け手に合わせて用語の難易度や内容の詳細度を変えることで、より伝わりやすい資料を作れます。

この準備を行うことで、Gensparkに与えるプロンプトも明確になり、期待通りのアウトプットにつながります。

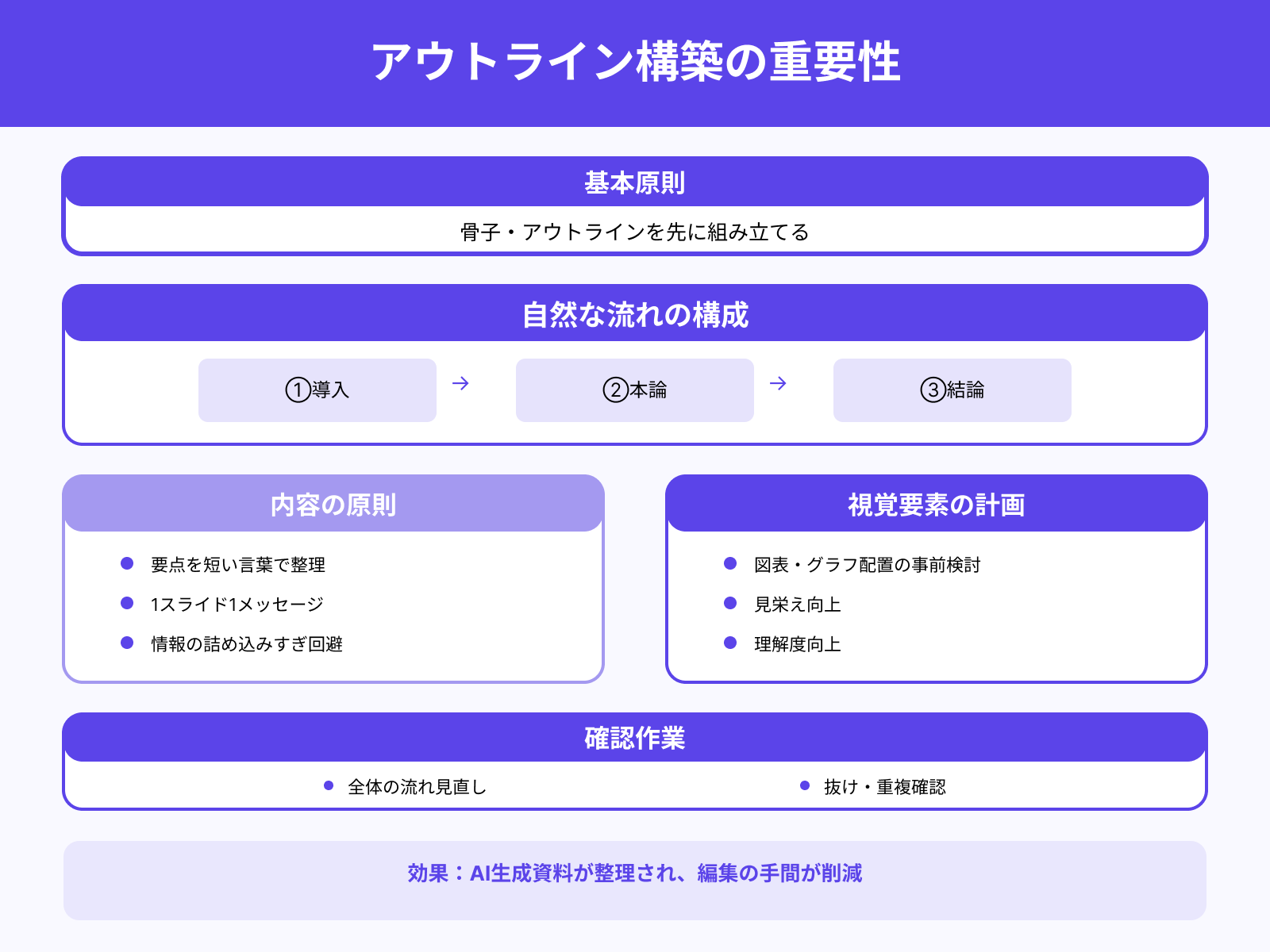

骨子(アジェンダ/アウトライン)を作るコツ

効果的な資料を作成するためには、まず骨子やアウトラインを組み立てることが大切です。

導入から本論、そして結論へと自然に流れる構成を意識し、各パートで伝えるべき要点を短い言葉で整理します。情報を詰め込みすぎると理解が追いつかないため、1スライドには1つのメッセージを意識するのが理想です。

また、どこで図表やグラフを入れるかをあらかじめ考えておくと、完成後の見栄えや理解度に差が出ます。全体の流れを見直し、抜けや重複がないか確認する作業も重要です。

こうしたアウトラインの工夫によって、GensparkのAIが生成する資料も整理された内容になり、後の編集の手間が減ります。

プロンプト設計のポイント

Gensparkを使って資料を作成する際には、プロンプトの設計が仕上がりに大きく影響します。

単に「資料を作って」と指示するのではなく、「対象は誰か」「形式はスライドか文章か」「内容は要約か分析か」といった具体的条件を含めることが重要です。背景や目的を加えると、AIが意図をより正しく理解し、期待に沿った成果物が返ってきやすくなります。

また、最初から完璧なプロンプトを作る必要はなく、生成結果を見ながら修正し、段階的に精度を高める方法も有効です。さらに、スライド構成や箇条書き形式など、出力のスタイルをあらかじめ指定しておくと編集作業が楽になります。

このように工夫することで、AIを効率的に活用し、質の高い資料作成を実現できます。

Gensparkでの実際の資料作成プロセス

Gensparkを活用した資料作成では、AIスライド機能を使って自動的にスライドを生成できるため、作業効率が大幅に向上します。

さらに、レイアウトやテンプレートを選ぶことで、内容に合った見やすいデザインを簡単に整えることが可能です。加えて、画像や図表を挿入してデザインを調整することで、視覚的にわかりやすく説得力のある資料を仕上げられます。

本章では、具体的な操作手順や活用のコツを解説します。

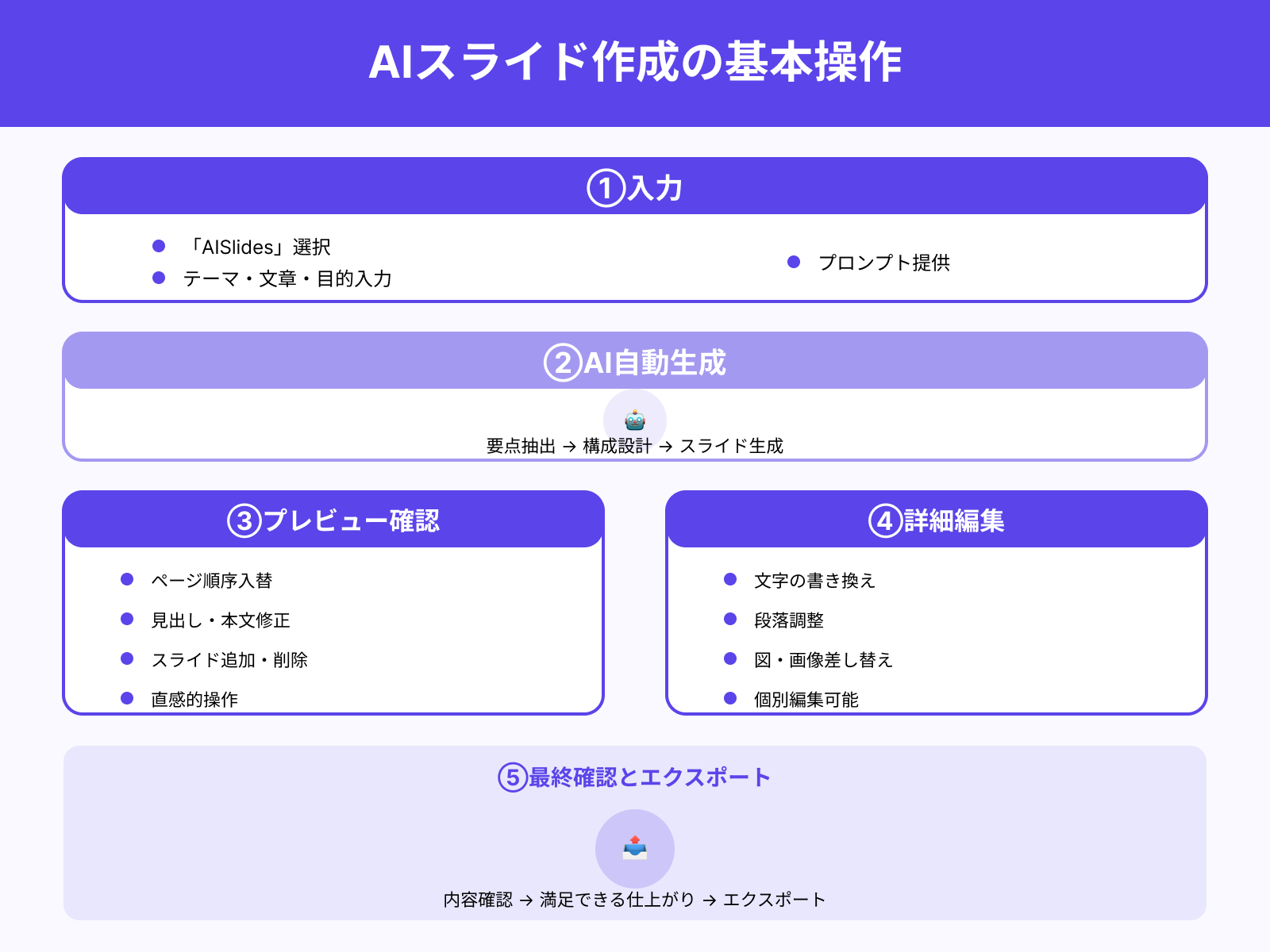

AIスライド機能の使い方

GensparkのAIスライド機能は、まずプロンプトや入力テキストを与えるところから始まります。

ダッシュボードの「AISlides」またはスライド作成モードを選び、資料化したいテーマや文章、目的を入力します。AIはその内容をもとに要点抽出や構成設計を行い、自動的にスライドを生成します。

生成されたスライドはプレビュー画面で確認でき、ページ順序の入れ替え、見出しや本文の修正、スライド追加・削除などを直感的に操作できます。必要に応じてスライド編集画面に移り、文字の書き換え、段落調整、図や画像の差し替えといった個別編集も可能です。

最終的にスライドを確認し、満足できる内容になればエクスポートへ進む流れになります。

レイアウト・テンプレート選びのコツ

AIスライドを作成した後は、レイアウトやテンプレートの選定が見栄えと伝わりやすさを大きく左右します。

まず、目的やテーマに合ったテンプレートを選ぶことが重要です。ビジネス用途ならシンプルで洗練されたデザイン、教育用途なら視覚的にわかりやすい配色を選ぶとよいでしょう.次に、スライドごとに適切なレイアウトを選ぶことで、テキストとビジュアル要素のバランスを保ちやすくなります。

たとえば、タイトルと本文、画像・キャプションを並列で配置するレイアウト、または大きなビジュアルを背景に置きテキストを重ねるレイアウトなど、内容に応じて切り替えます。さらに余白やマージン、見出し位置や段落間隔なども統一感を持たせるように調整すれば、全体として整った印象を与えられます。

画像・図表の挿入やデザイン調整

スライドを視覚的に伝わりやすくするために、画像や図表の挿入と、その配置・調整が不可欠です。

Gensparkでは、生成済みのスライドに対して、画像やアイコン、チャートやグラフの挿入が可能です。挿入後はサイズ・位置・回転などをドラッグ操作で微調整でき、テキストとの重なりや見やすさを考えながら最適な配置に整えられます。

また、図表を使う際には色のコントラストや凡例の明示、ラベルの読みやすさにも配慮します。背景画像を入れる場合はテキストの可読性を保つために、透過処理や暗め・明るめのオーバーレイを活用するのも有効です。

これらのビジュアル要素調整によって、スライド全体が洗練され、内容の説得力も高められます。

Gensparkのプロンプト例とカスタマイズ術

Gensparkで資料を作成する際には、入力するプロンプトの工夫によって仕上がりの質が大きく変わります。

目的に応じた具体的な指示を与えることで、求めるアウトプットを効率よく得られます。

さらに、デザインやスタイルを指定するプロンプトを活用すれば、見栄えや雰囲気もコントロールできます。また、生成結果に対して改善点を伝えるフィードバックプロンプトを使うことで、完成度を高めることができます。

本章では「目的別プロンプト例」「デザイン・スタイル指定の方法」「改善のためのフィードバックプロンプト術」を解説します。

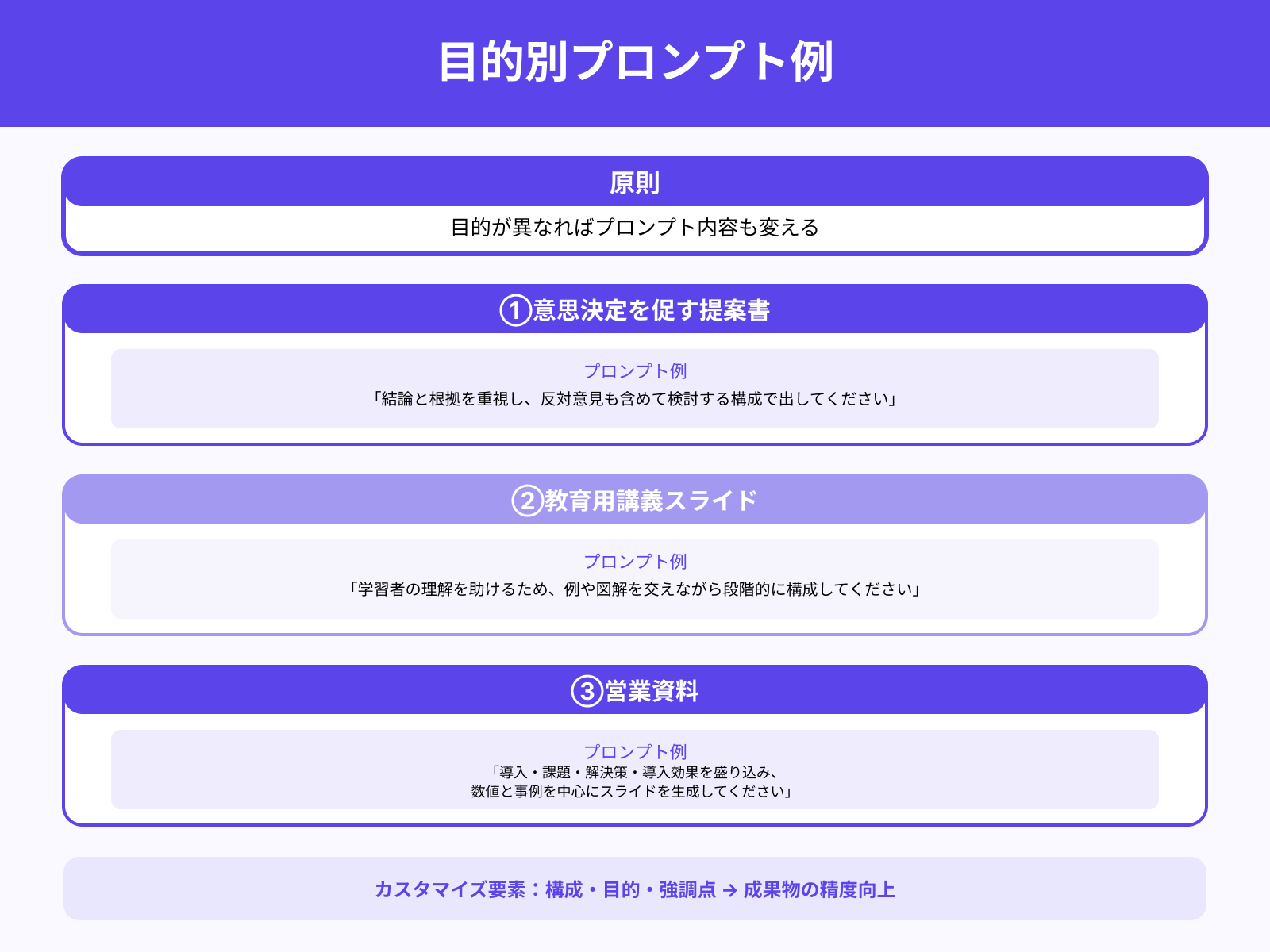

目的別プロンプト例

資料作成の目的が異なれば、プロンプト内容も変える必要があります。

たとえば「会議で意思決定を促す提案書」を作るなら、プロンプトには「結論と根拠を重視し、反対意見も含めて検討する構成で出してください」と含めるとよいでしょう。

「教育用講義スライド」を作る際は、「学習者の理解を助けるため、例や図解を交えながら段階的に構成してください」と指示すると有効です。また「営業資料」を作る場合には、「導入・課題・解決策・導入効果を盛り込み、数値と事例を中心にスライドを生成してください」という具体的な指示を加えると目的に沿ったアウトプットが得やすくなります。

このように、目的に応じてプロンプトに含める要素(構成、目的、強調点など)をカスタマイズすることで、成果物の精度を高められます。

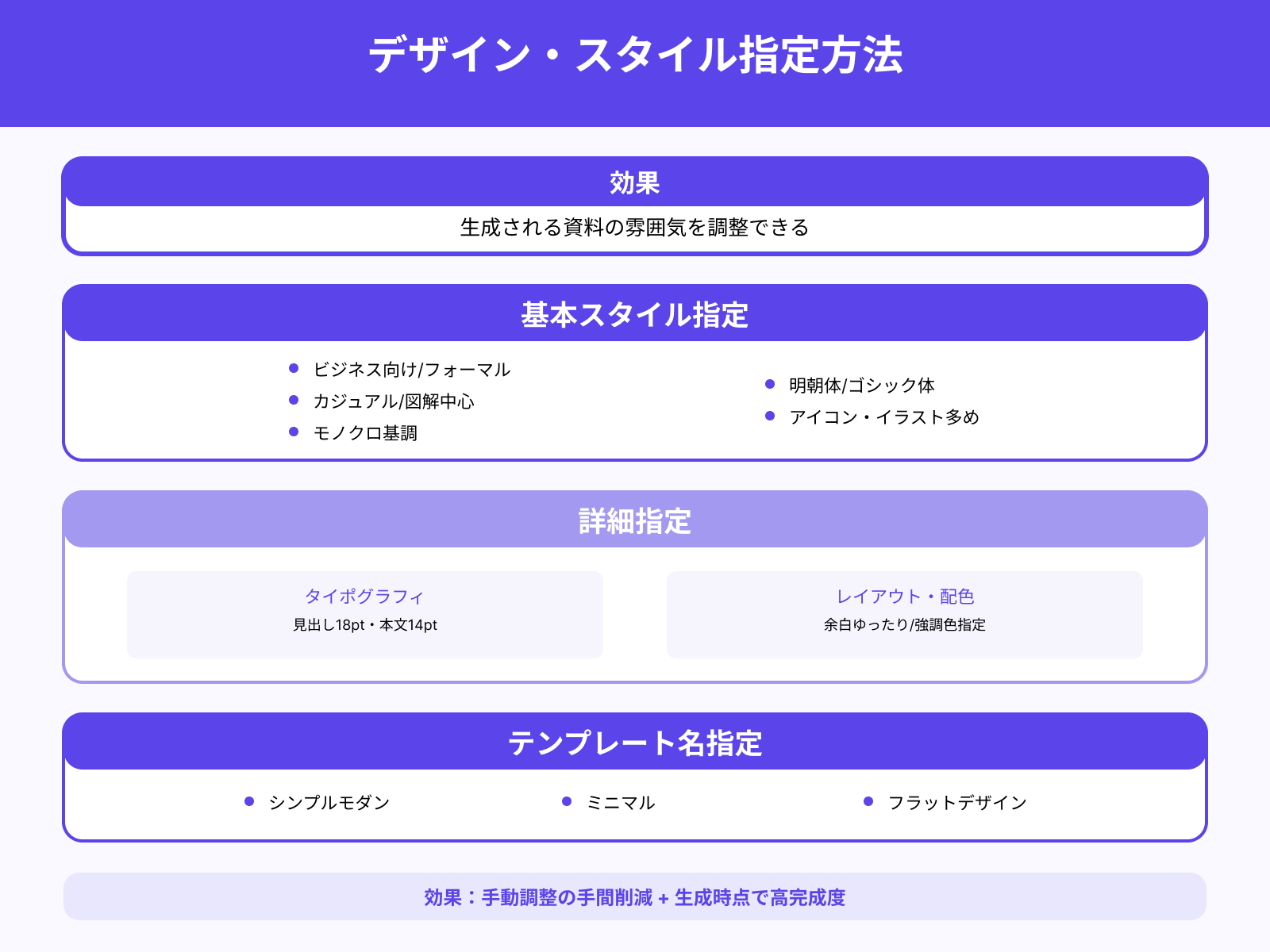

デザイン・スタイル指定の方法

プロンプトでデザインやスタイルを明示すれば、生成される資料の雰囲気を調整できます。

例えば「ビジネス向け/フォーマル」「カジュアル/図解中心」「モノクロ基調」「明朝体/ゴシック体」「アイコン・イラスト多め」などの指定を加えると、AIがその方向性を反映しやすくなります。加えて、「文字サイズは見出し18ポイント、本文14ポイント」「余白や段組みはゆったり目で」「強調色はコーポレートカラー」などの細かい指示も有効です。

デザインテンプレート名を指定できる場合は、「シンプルモダン」「ミニマル」「フラットデザイン」などのテンプレート名をプロンプトに含めるのも有効です。

こうしたスタイル指示をプロンプトに盛り込むことで、後から手動でデザイン調整する手間を減らし、生成時点で完成度の高い資料を得やすくなります。

改善のためのフィードバックプロンプト術

一度生成された資料が「意図とずれている」「表現が冗長」「デザイン崩れ」がある場合は、フィードバックプロンプトを用いて再生成や修正を依頼できます。

たとえば「2枚目のスライドを図解中心にして、文字を削って簡潔にしてください」「全体的に強調色を青基調に統一し、見出しをもう少し太めにしてください」といった具体的な改善指示を与えると効果的です。

また、問題点を列挙して「各スライドで以下を改善してください:…」と指示する方式(チェックリスト方式)も有効です。さらに「今の出力に対し、不要な冗長表現を削除し、より端的な表現に変えてください」のように言い換えを求める指示を加えると、文章を洗練できます。

このように生成→フィードバック→再生成という反復方式を用いれば、最終的に意図を反映した完成度の高い資料が得られます。

Gensparkの資料作成でよくある問題と解決方法

Gensparkで資料を作成する際には、便利さの一方でいくつかの課題が発生することがあります。

AIが意図と異なる資料を生成してしまうケースや、文章量が多く冗長になり読みづらくなる問題は代表的です。また、自動生成ならではのデザイン崩れや画像配置のずれが見られることもあります。

本章では、「意図と異なる出力」「冗長表現の調整」「デザインや配置の工夫」という三つの観点から解決方法を解説します。

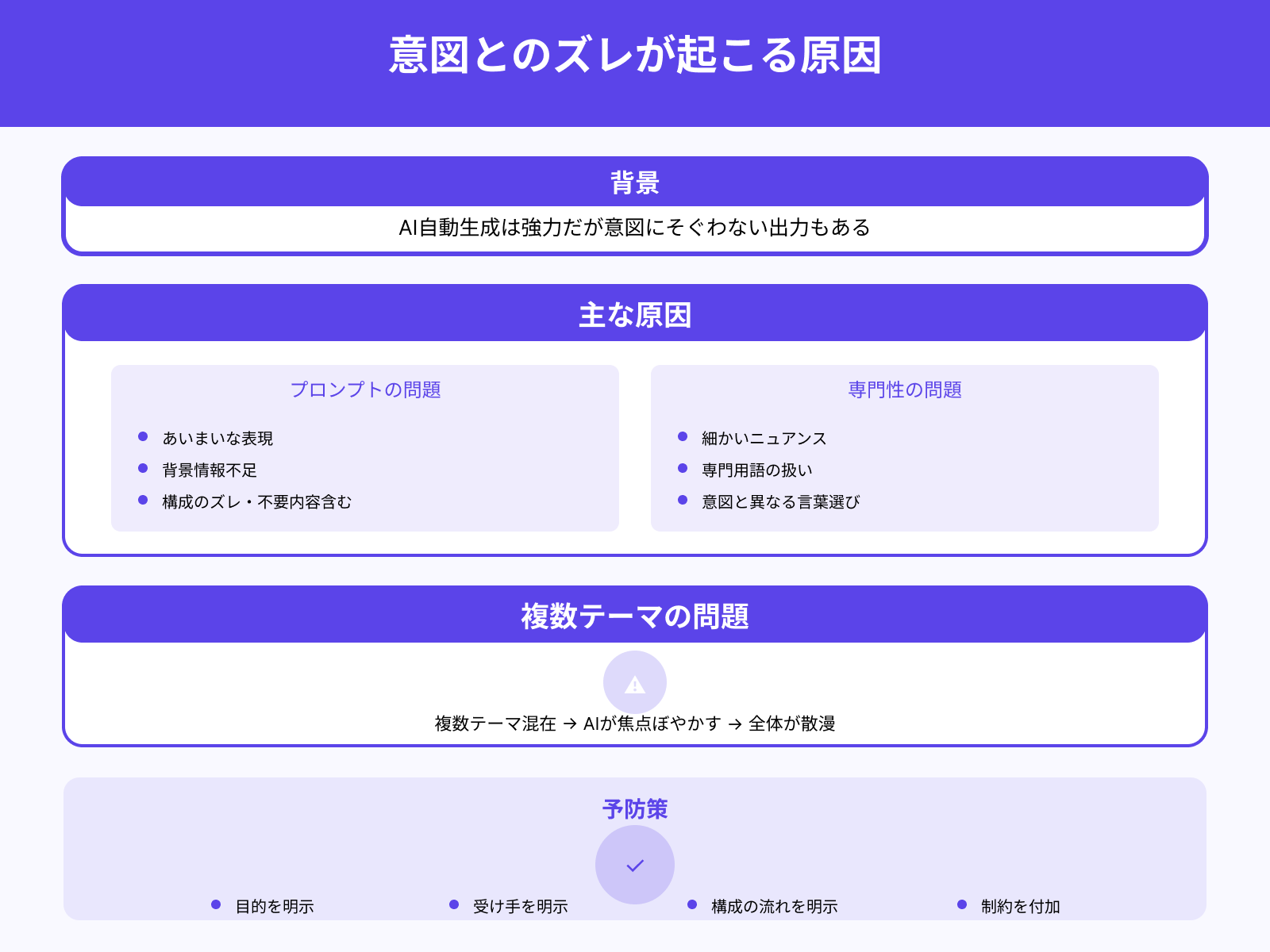

AIが意図と違う資料を出してしまうケース

GensparkはAIによる自動生成機能が強力ですが、その反面、ユーザーの意図にそぐわない出力が出てしまうケースも起こります。

たとえば、入力したプロンプトがあいまいだったり背景情報が不足していたりすると、スライド構成がズレたり、不要な内容が含まれたりします。特に細かいニュアンスや専門的な用語の扱いでは、AIが意図と異なる言葉選びや構成をしてしまうことがあります。

また、複数のテーマを混ぜたプロンプトを与えた場合、AIが焦点をぼやかし全体が散漫になってしまう可能性もあります。

こうした問題を防ぐには、プロンプト設計時に「目的」「受け手」「構成の流れ」を明示し、必要な制約を付け加えることが重要です。

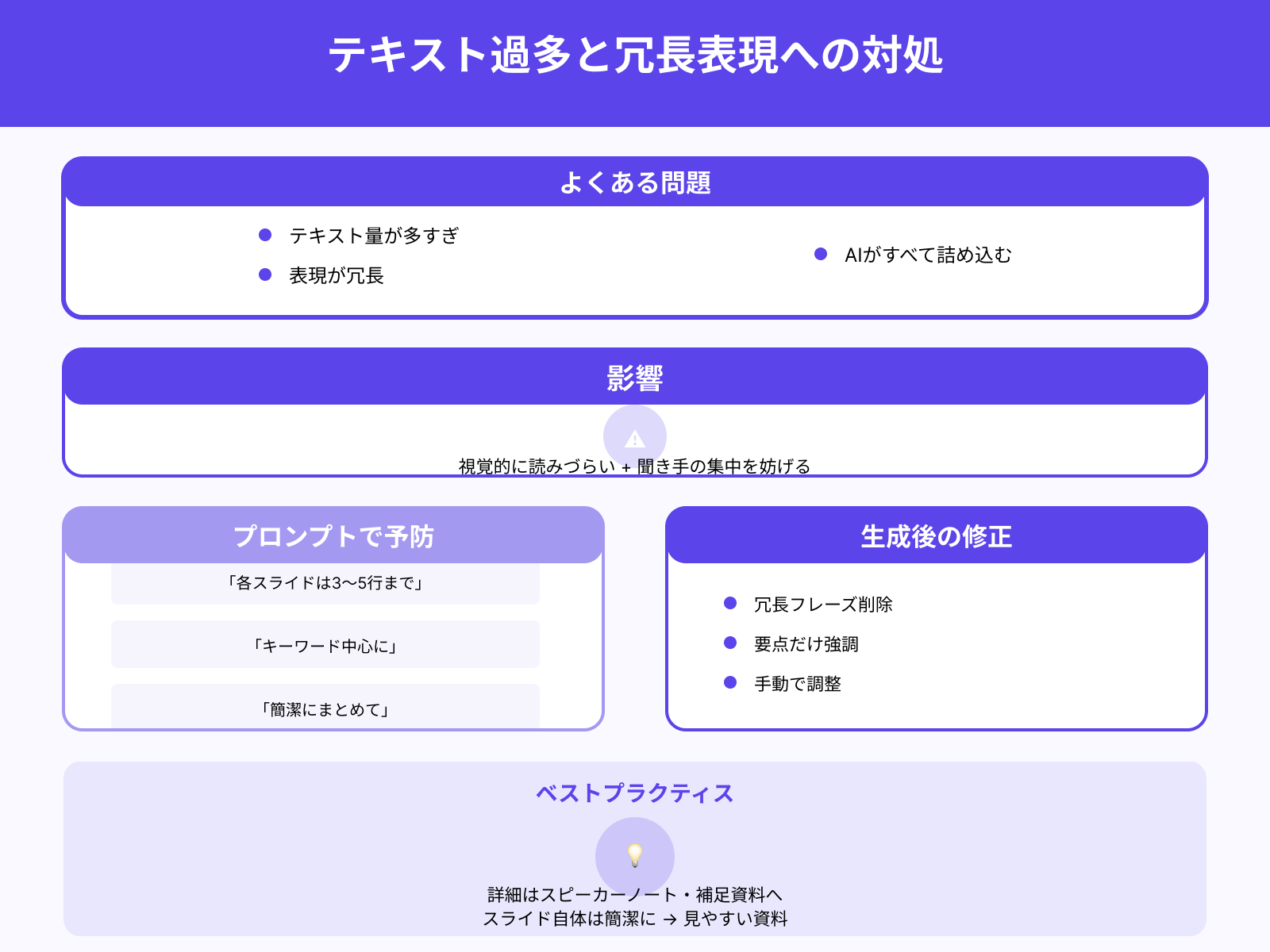

テキスト量や表現が冗長になる問題への対処法

自動生成されたスライドのうち、テキスト量が多すぎたり、表現が冗長になったりする問題もよく見られます。

スライドには「1スライド1メッセージ」が理想ですが、AIが文章のすべてを詰め込もうとしてしまうことがあります。このような過多なテキストは視覚的にも読みづらく、聞き手の集中を妨げる原因になります。

対処法として、プロンプトに「各スライドは3〜5行まで」「キーワード中心に」「簡潔にまとめて」など制限を設けておくと効果的です。また、生成後に冗長なフレーズを手動で削除したり、要点だけを強調する形に修正したりする作業を取り入れるとよいでしょう。

さらに、スピーカーノートや補足資料に残し、スライド自体は簡潔に保つ構成を意識すると見やすい資料になります。

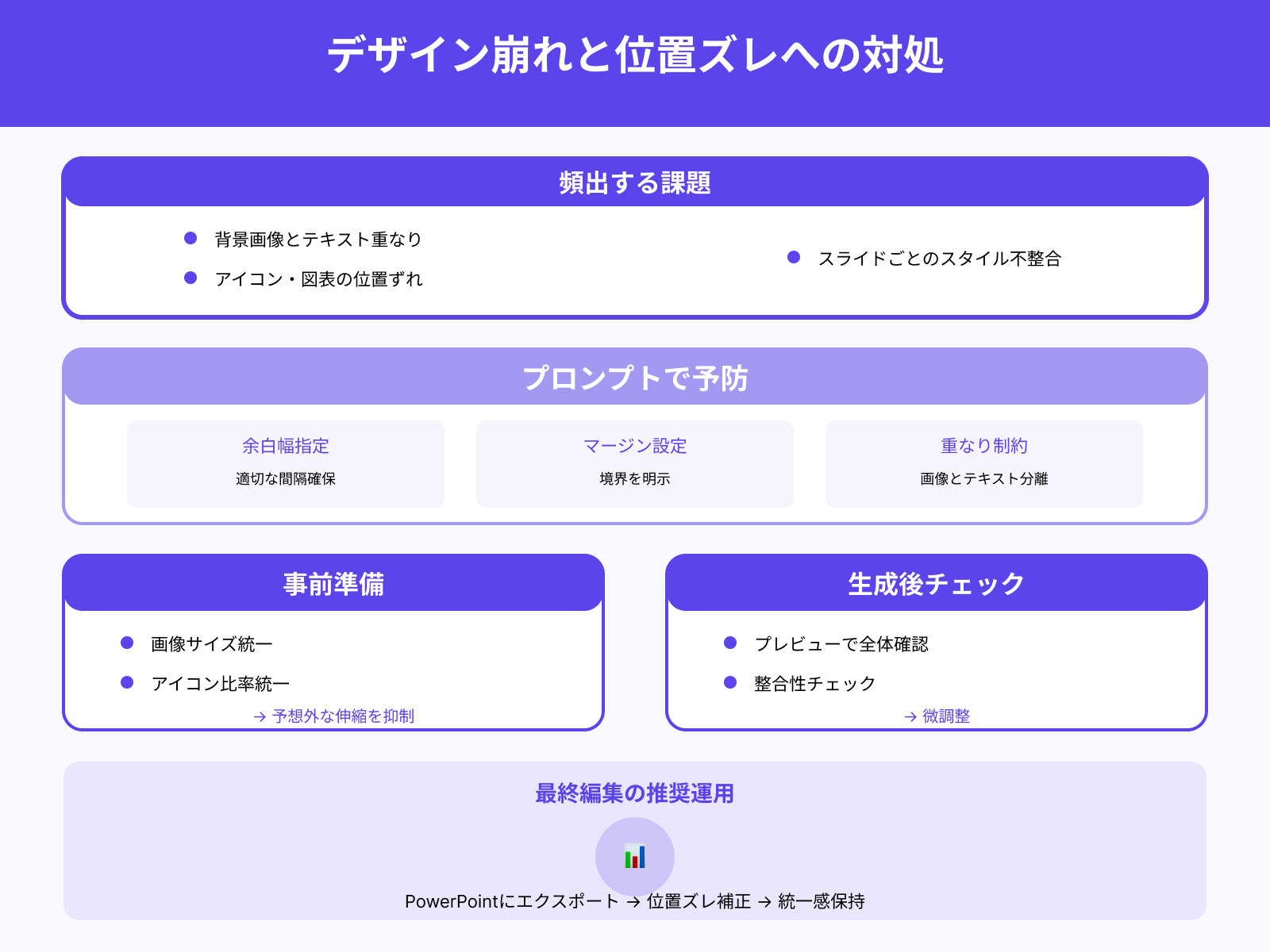

デザイン崩れや画像配置のズレを防ぐ工夫

自動生成スライドでは、テンプレート適用や要素配置のズレ、デザイン崩れが起こることがあります。

特に背景画像とテキストの重なり、アイコンや図表の位置ずれ、スライドごとのスタイル不整合などは頻出する課題です。

これを予防する工夫として、プロンプトで「余白幅」「マージン設定」「テキスト上に画像を重ねない」などの制約を加えておくと有効です。

また、画像やアイコンは事前にサイズや比率を統一しておくと、予想外な伸縮による崩れを抑えられます。生成後には、プレビュー段階でスライド全体を通して整合性をチェックし、微調整を入れるようにしましょう。

最終編集時はPowerPointにエクスポートして位置ズレを補正しつつ統一感を保つ運用もおすすめです。

Genspark応用編:他ツールとの連携とワークフロー最適化

応用的な活用を考える場合、Genspark単体の機能だけでなく他ツールとの組み合わせが効果を発揮します。

PDFからPPTへ変換するツールを併用することで、既存資料を効率的にスライド化できます。

さらにCanvaなどのデザインツールを用いた後編集により、仕上がりの品質を高められます。また、チームでの共同作成においては役割分担を工夫することで、作業効率の最適化が可能になります。

本章では、「PDF→PPT変換」「Canva等での後編集」「チームでの効率的な共同作業」という三つの観点から解説します。

PDF→PPT変換ツールとの併用

既存のPDF資料を活用してスライドを作成する場合、Gensparkだけでゼロから生成するよりも、まずPDFをPowerPoint形式に変換してから利用する方法が効率的です。

Adobe Acrobatのエクスポート機能やSmallpdf、iLovePDFなどのオンライン変換サービスを使えば、レイアウトやフォントを維持したままPPT形式に変換できます。その後、Gensparkに変換後のデータを取り込み、AIスライド機能や編集機能を使って内容やデザインを整えると、短時間で完成度の高いスライドに仕上げられます。

この方法は過去の資料資産を再利用したい場合や、既存の情報を効率よく活かしたい場合に有効で、作業の無駄を省きながらAIの強みを最大限活用できる点が魅力です。

Canva等で後編集するフローの組み方

Gensparkで生成したスライドをさらに見栄えよく整える場合には、Canvaのようなデザインツールを組み合わせる方法が効果的です。

まずGensparkでPowerPoint形式のファイルを出力し、それをCanvaに読み込んで調整作業を行います。Canvaには豊富なテンプレートや素材が用意されており、ブランドカラーやデザインルールを簡単に反映させることが可能です。

また、共同編集機能を利用すれば複数人でリアルタイムに修正やフィードバックを行えるため、チーム全体で効率的に仕上げられます。

Gensparkの生成スピードとCanvaの表現力を組み合わせることで、品質と効率の両立を実現できます。

チームで資料を共同作成する際の役割分担と効率化

チームで資料を作成する場合には、あらかじめ役割を分担して進めることが効率化につながります。

Gensparkを使って草案を作る担当、内容のチェックや表現を整える担当、デザインやレイアウトを調整する担当といった形で責任を明確化すると混乱を防げます。

また、スライドごとに担当範囲を区切ると同時編集がスムーズに進み、修正作業も効率的になります。さらにCanvaやGoogleスライドなどのクラウドツールを活用すれば、複数人で同時に作業できるだけでなくコメント機能で意見を反映しやすくなります。

役割分担とツール活用を組み合わせることで、短時間で完成度の高い資料をチーム全体で仕上げることが可能になります。

まとめ

本記事では、Gensparkを活用した資料作成のメリットから、準備段階の工夫、実際の作成プロセス、プロンプト例とカスタマイズ方法、よくある課題と解決策、さらに他ツールとの連携による応用までを解説しました。

Gensparkを使えば、従来時間と労力がかかっていた資料作成を大幅に効率化でき、デザイン品質も安定して高められます。また、プロンプトを工夫することで用途に合わせた柔軟なカスタマイズが可能となり、ビジネスや教育、個人利用まで幅広く活用できます。

一方で、意図しない出力や冗長な表現、デザイン崩れといった課題も発生するため、フィードバックや他ツールの組み合わせで補うことが重要です。

今後の資料作成にGensparkを取り入れることで、効率と品質を両立した新しいワークフローを実現できます。