生成AIパスポートは難しい?難易度&合格ライン・基準まとめ

生成AIパスポートの難易度はどのくらいなんだろう?

他の資格と比べて難しいのかな…

副業や実務に活かすため、生成AIパスポートを取得しようと考えている人は多いですよね。

ただ「生成AI」は新しい分野のため、資格試験の難易度は未知数。費用や時間を無駄にしないよう、生成AIパスポートの難易度を把握したうえで、取得するかを決めたい人もいるはず。

そこで本記事では他資格と比べつつ、生成AIパスポートの難易度を解説します。生成AIパスポートの合格率や勉強時間の目安も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

本記事を読む前に生成AIパスポートの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

生成AIパスポートは、生成AIの基礎知識を体系的に学べる入門資格であり、初心者でも十分に合格が目指せる難易度の低さが特長です。

試験範囲は、基本的な仕組み、活用事例、AI利用に関わる倫理やリスク対策などの基礎知識に絞られており、高度な専門知識やプログラミングスキルは不要とされています。合格率は常に7割以上(約75%)を維持しており、他のAI関連資格と比べても高い傾向にあります。

合格ラインは正答率80%程度が目安ですが、取得に必要な勉強時間は10〜20時間程度と比較的短く、数週間から1ヶ月ほどで合格レベルに到達できるとされています。ITスキル標準(ITSS)ではレベル1〜2相当に位置づけられており、IT領域の入門資格と同程度の難易度です。

生成AIパスポートを取得することで、生成AIに関する基礎的なリテラシーを証明でき、就職・転職や副業におけるアピール材料になります。生成AI市場が急拡大している現代において、この入門資格は、ビジネスでAIを活用するための第一歩として有益です。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

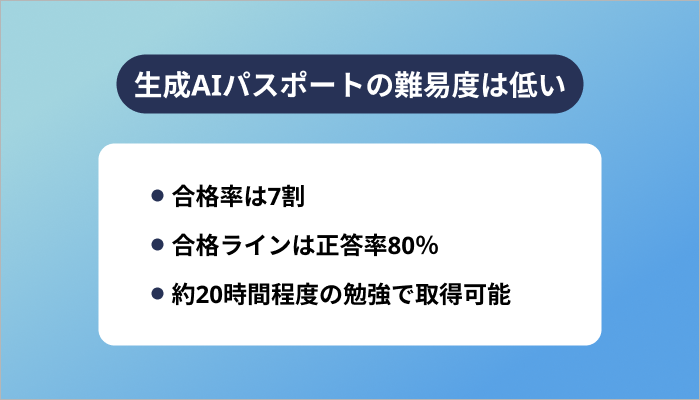

生成AIパスポートの難易度は低い

生成AIパスポートは生成AIに初めて触れる初心者でも十分に合格が目指せる、難易度の低い資格です。

基本的な仕組みや活用時の注意点など、生成AIパスポートは試験範囲が基礎知識に絞られており、初学者からでも無理なく学習を進められるからです。実際、必要な学習時間は10~20時間程度なため、1日1時間の学習でも1ヶ月以内に合格レベルに達することが可能です。

また、受検者の多くが初心者であるにもかかわらず、合格率は常に7割以上を維持している点からも、取得のしやすさがうかがえます。

合格率は7割

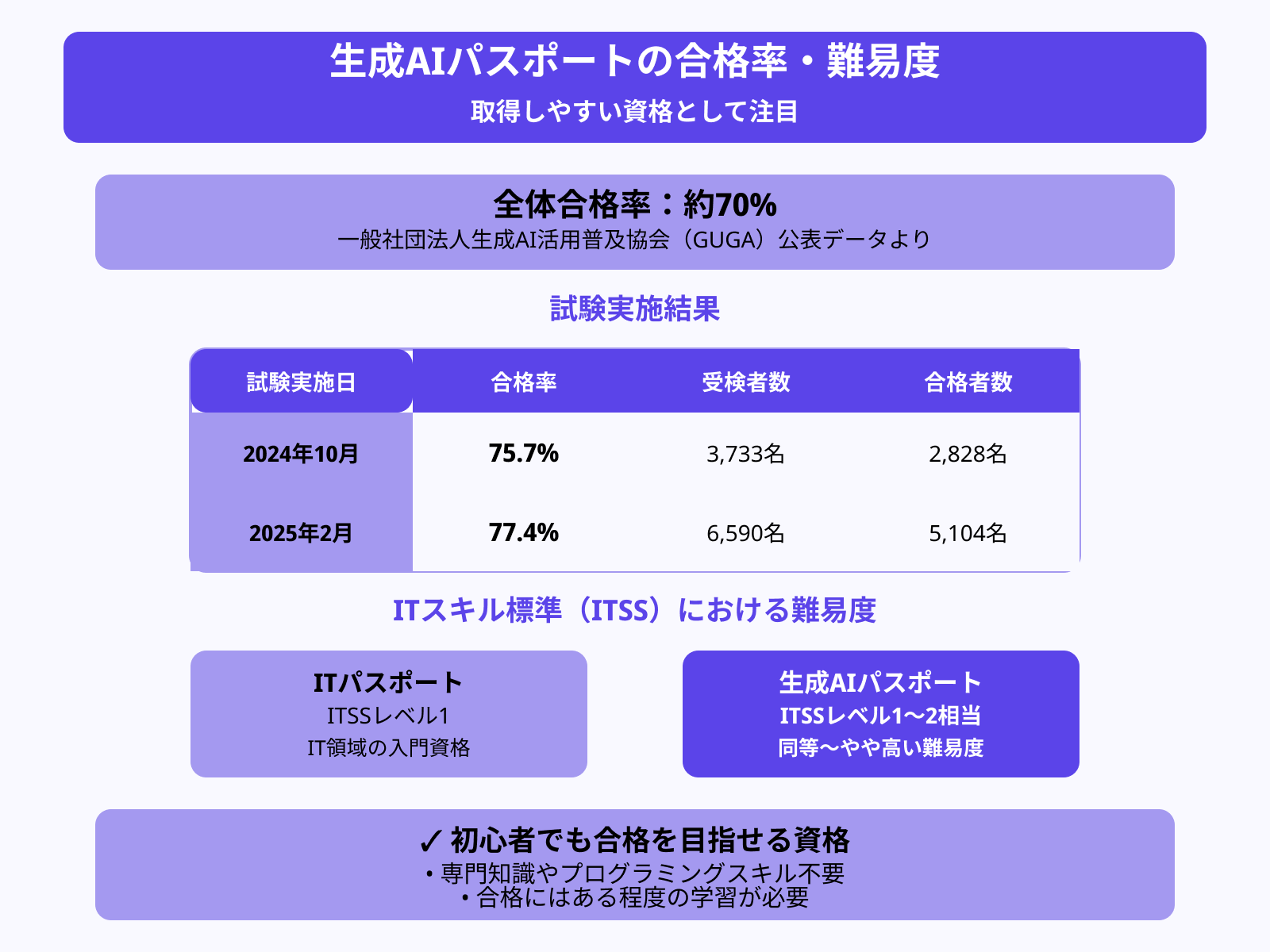

試験実施元の「一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)」が公表しているデータから、生成AIパスポートの合格率は約7割です。

| 試験実施日 | 合格率 | 受検者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 2024年10月 | 75.7% | 3,733名 | 2,828名 |

| 2025年2月 | 77.4% | 6,590名 | 5,104名 |

受検者数に対して合格者が多いことから、生成AIパスポートは取得しやすい資格といえます。

また、IT領域のスキルレベルを表す「ITスキル標準(ITSS)」において、生成AIパスポートの難易度はレベル1〜2相当に位置づけられます。IT領域の入門資格として有名な「ITパスポート」がITSSレベル1であることをふまえると、生成AIパスポートはそれと同等かやや難易度が高いレベルといえます。

合格にある程度の学習は必要ですが、専門知識やプログラミングスキルは不要なため、初心者でも十分に合格を目指せます。

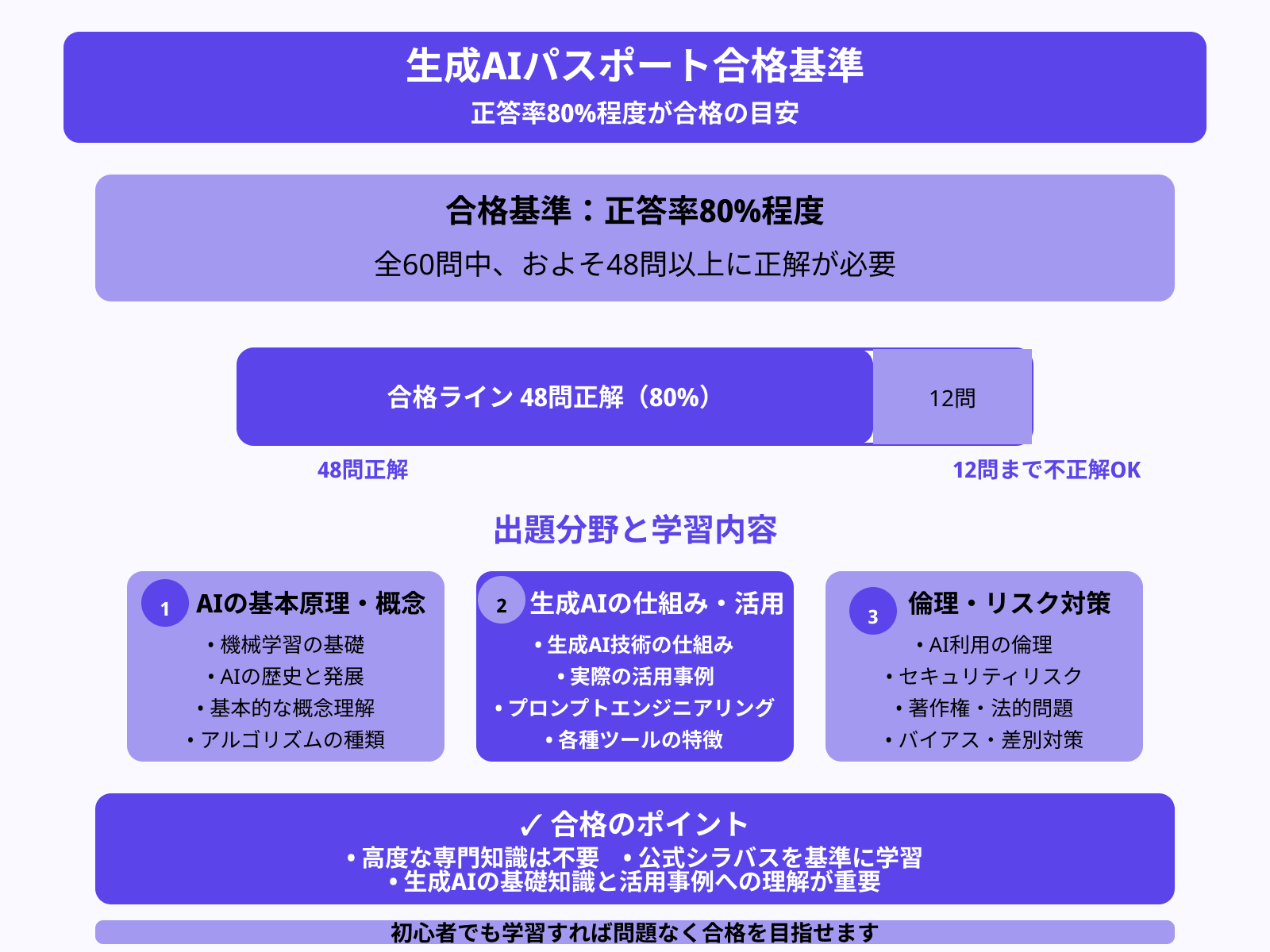

合格ラインは正答率80%が目安

生成AIパスポートの合格基準は、正答率80%程度が目安です。具体的には全60問中、およそ48問以上に正解することが必要です。

生成AIパスポートに合格するには一見高い正答率を求められるように見えますが、高度な専門知識は必要なく、生成AIの基礎知識や活用事例への理解があれば十分対応できます。

具体的には次のような分野が出題されるため、AIの基礎知識を中心に学習しましょう。

- AIの基本原理や概念

- 生成AIの仕組みや活用事例

- AI利用に関わる倫理・リスク対策

試験問題は公式が提供しているシラバスを基準に出題されるため、学習をしておけば初心者でも問題なく合格を目指せます。

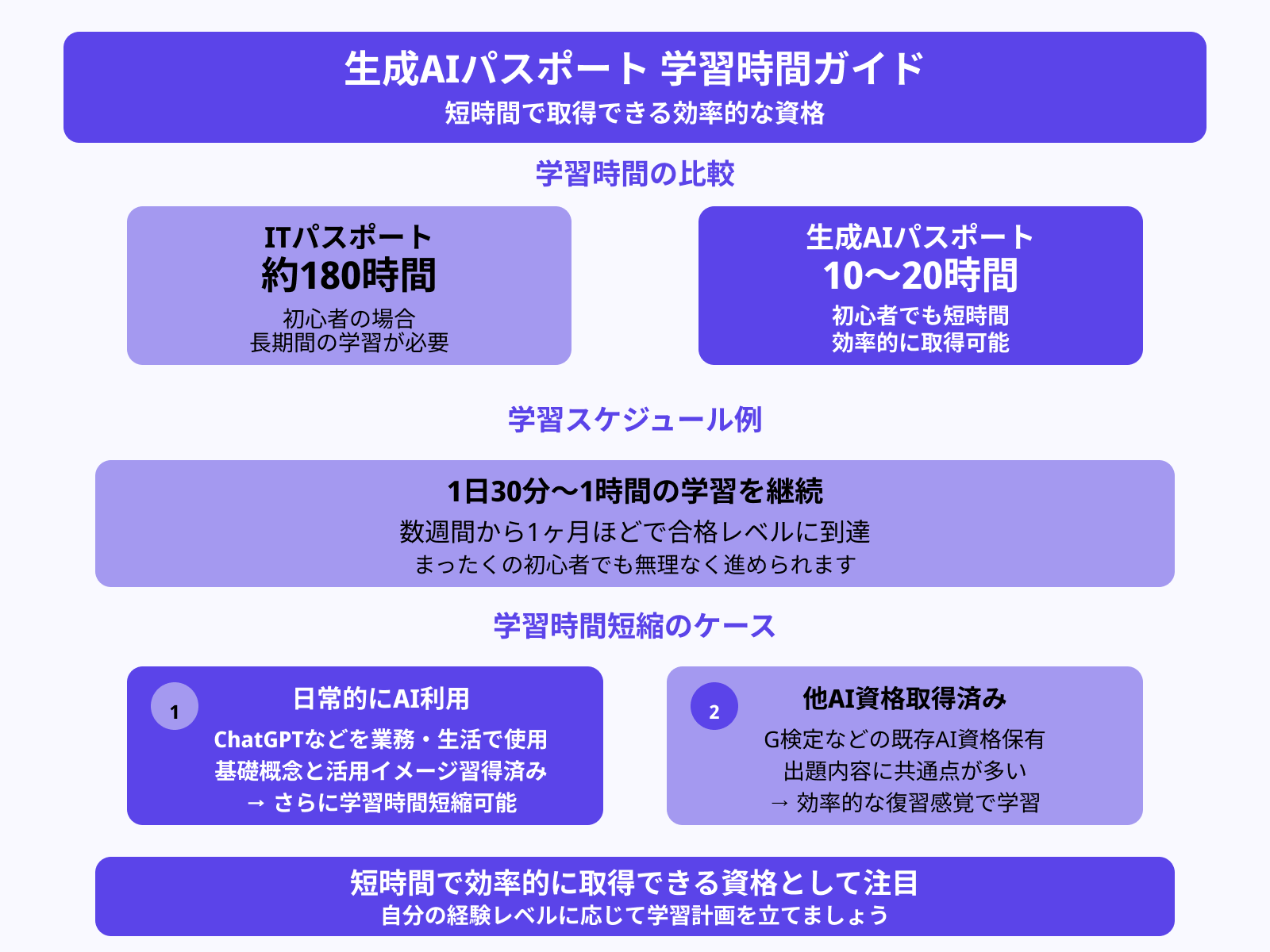

約20時間程度の勉強で取得可能

生成AIパスポートの取得に必要な勉強時間は10〜20時間が目安です。初心者がITパスポートに合格するために必要とされる学習時間がおよそ180時間であることを踏まえると、比較的短時間で取得できる点が特長です。

生成AIパスポートはまったくの初心者であっても、1日30分〜1時間の学習を継続すれば、数週間から1ヶ月ほどで合格レベルに到達できます。

さらに、日常的にChatGPTなどの生成AIを業務や生活の中で使っている場合は、生成AIの基礎的な概念や活用イメージがすでに身についているため、学習時間をより短縮できることもあります。

また、G検定などほかのAI資格をすでに取得している人にとっては、生成AIパスポートと出題内容に共通点が多いため、効率的な復習感覚で学習を進めることが可能です。

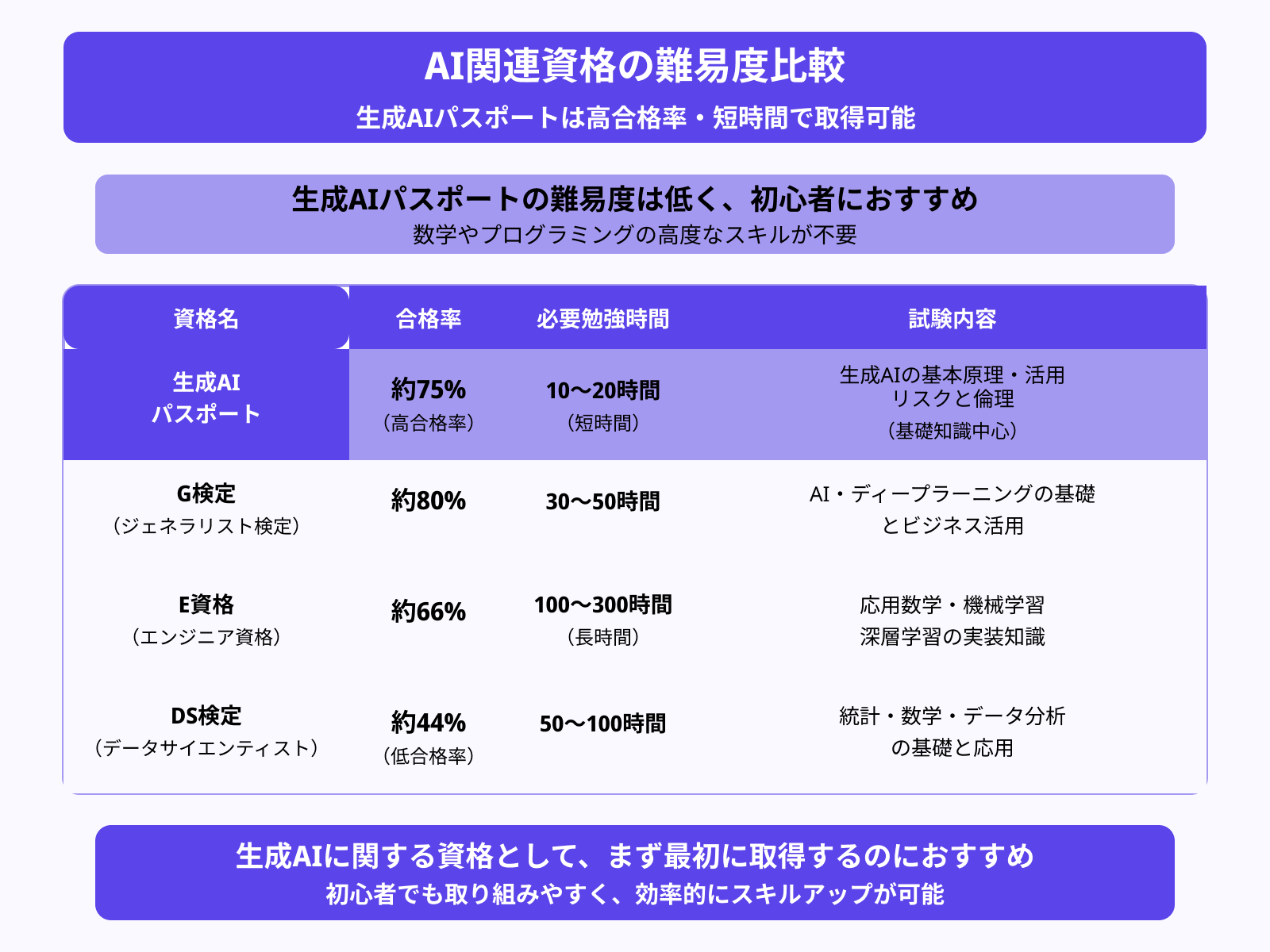

生成AIパスポートの難易度を他の関連資格と比べてみた

他資格に比べ、生成AIパスポートの合格率は高い傾向にありました。必要な勉強時間が短い点からも、生成AIパスポートの難易度は低いです。

| 資格名 | 合格率 | 必要な勉強時間 | 試験内容 |

|---|---|---|---|

| 生成AIパスポート | 約75% | 10〜20時間 | 生成AIの基本原理・活用・リスクと倫理 |

| G検定(ジェネラリスト検定) | 約80% | 30〜50時間 | AI・ディープラーニングの基礎とビジネス活用 |

| E資格(エンジニア資格) | 約66% | 100~300時間 | 応用数学・機械学習・深層学習の実装知識 |

| DS検定(データサイエンティスト検定) | 約44% | 50~100時間 | 統計・数学・データ分析の基礎と応用 |

とくに生成AIパスポートは、E資格やデータサイエンティスト検定のような数学やプログラミングに関する高度なスキルが不要なため、初心者でも取り組みやすい内容です。生成AIに関する資格として、まず最初に取得するのにもおすすめできます。

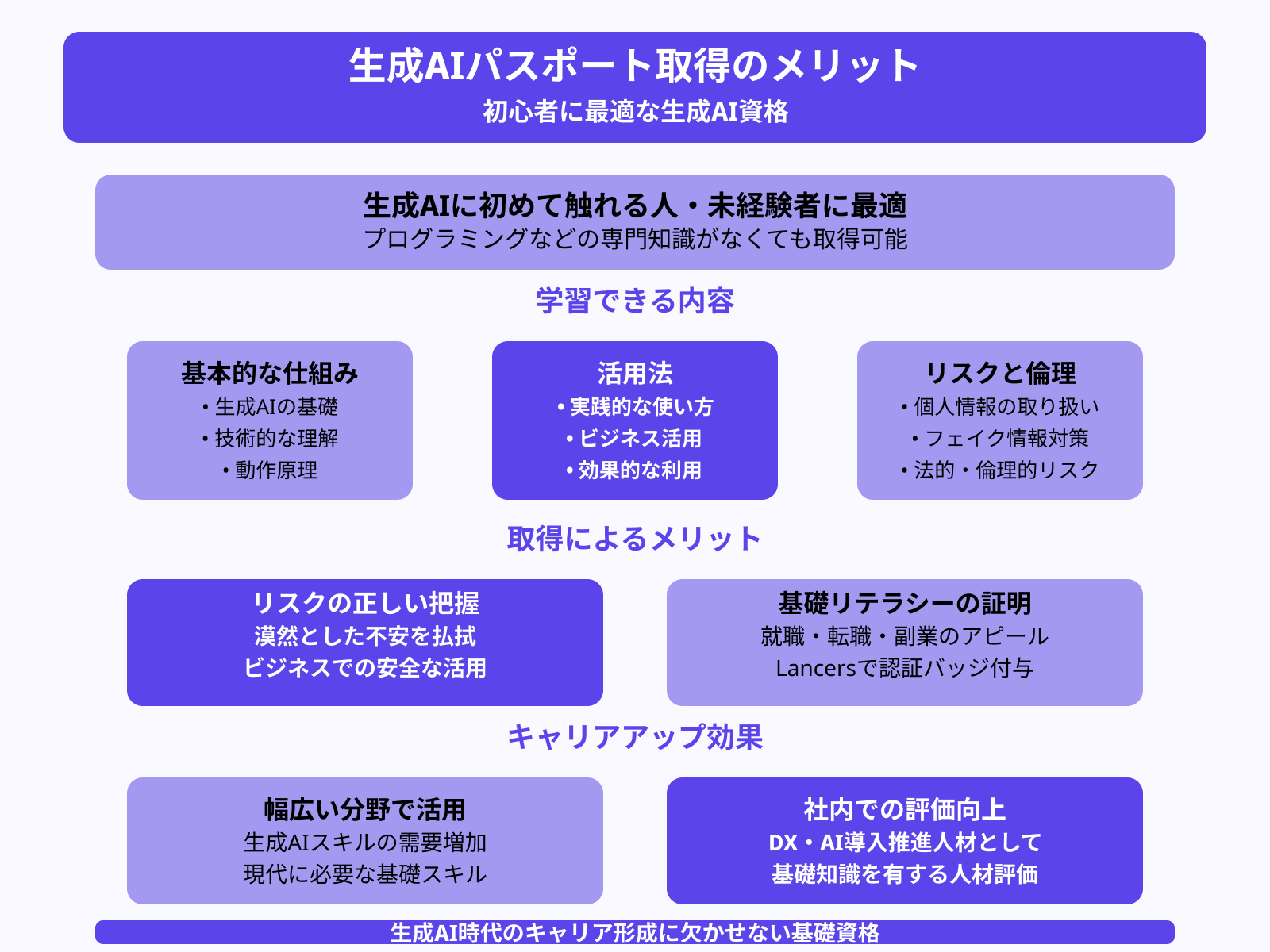

生成AIパスポートを取得すべき?

生成AIパスポートは、生成AIに初めて触れる人や未経験者にとくに適した資格です。試験では生成AIの基本的な仕組みや活用法、リスクへの理解が問われるため、プログラミングなどの専門知識がなくても取得できます。

また、個人情報の取り扱いやフェイク情報の生成といった、生成AI特有の法的・倫理的リスクについても学べる点が特徴です。

運営団体である一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)も「生成AI活用におけるリスクを正しく把握することで、漠然とした不安を払拭できる」と明言しており、ビジネスでAIを活用したい人にとっても生成AIパスポートは有益です。

さらに、生成AIパスポートに合格することで生成AIに関する基礎的なリテラシーを証明でき、就職・転職・副業などでのアピール材料になります。例えば、クラウドソーシングサイト「Lancers」では資格の合格者に対しプロフィール上に生成AIパスポートの認証バッジが付与される仕組みがあり、案件獲得の際の信頼性向上に役立ちます。

加えて、生成AIスキルは、生成AIの重要性が増している現代において、さまざまな分野で求められるようになっています。そのため、生成AIパスポートを取得しておくことは、キャリアアップにも効果的です。

とくに、社内DXやAI導入を推進する立場を目指す場合、基礎知識を有する人材として社内で評価される可能性も高まります。

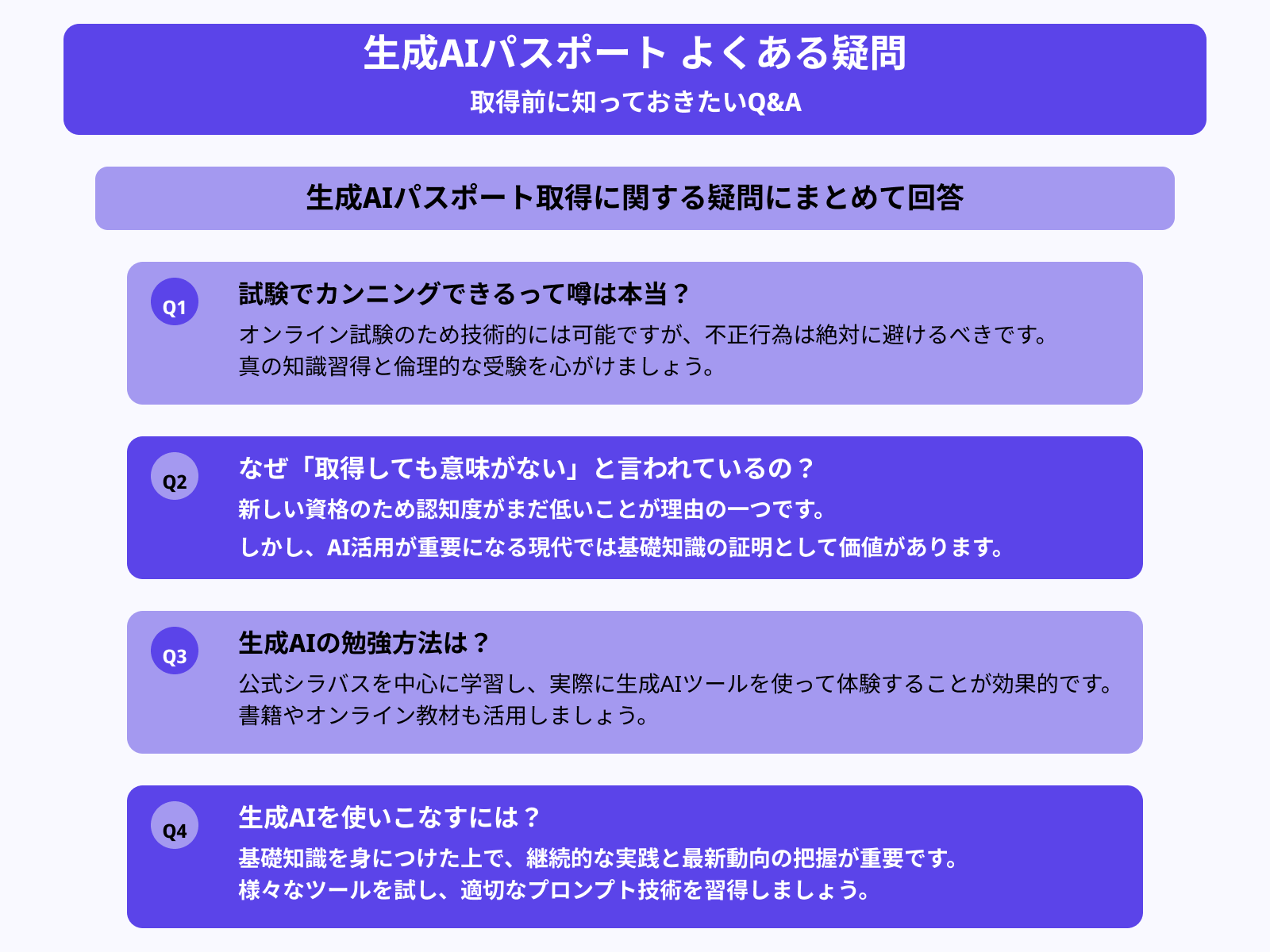

生成AIパスポートを取得する際によく抱く質問

最後に生成AIパスポートを取得する際に抱きやすい疑問へまとめて回答します。

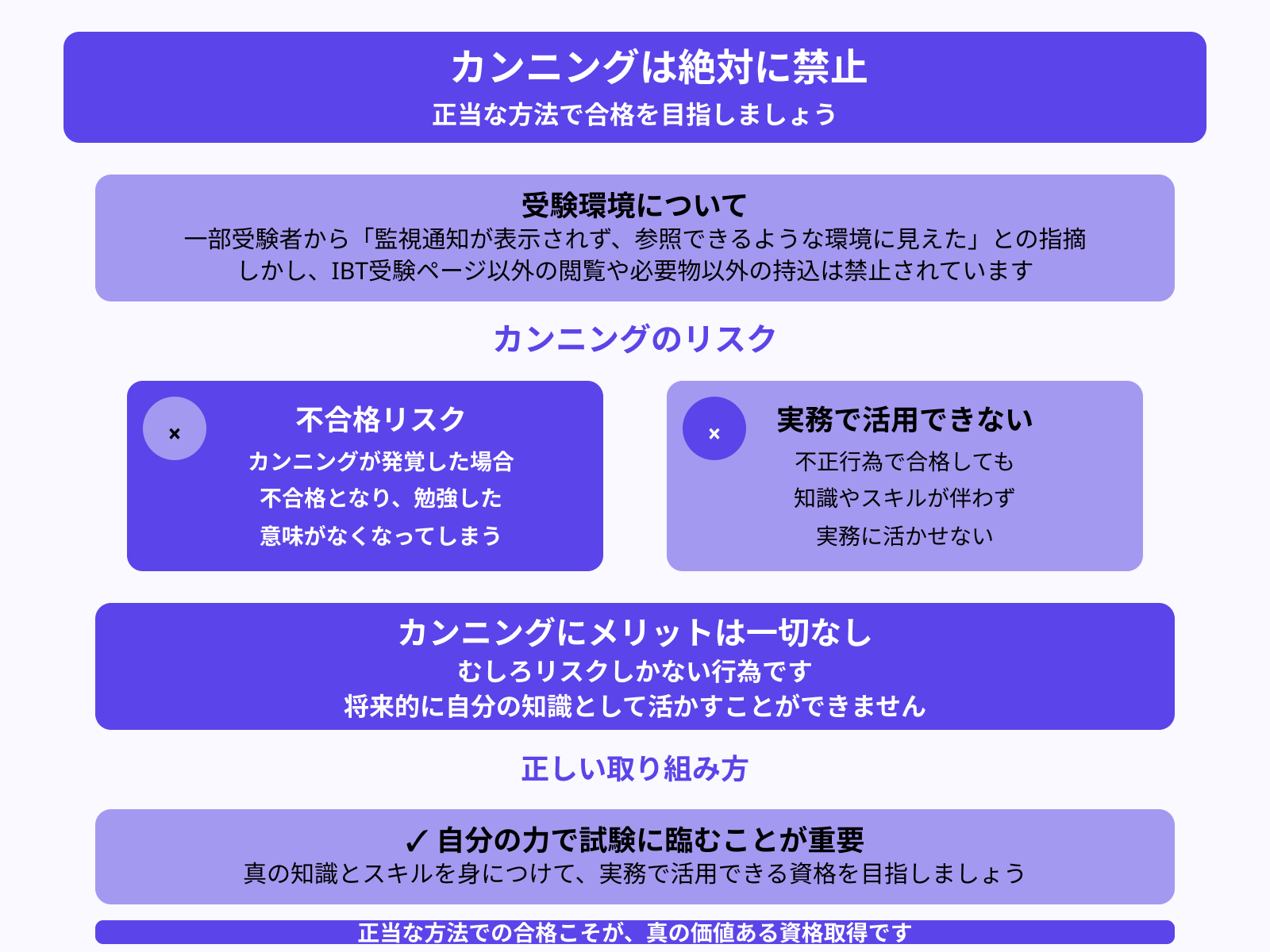

試験でカンニングできるって噂は本当?

生成AIパスポートの受験者の一部からは、「受験時に監視通知が表示されず、テキストやスマートフォンを参照できるような環境に見えた」との指摘もあります。ただし、そうした印象があっても、実際はIBT受験ページ以外の閲覧や必要物以外を持込などは禁止されているため、カンニングは行うべきではありません。

カンニングが発覚した場合は、不合格となるため、勉強した意味がなくなってしまいます。また、そもそも仮に不正行為で生成AIパスポートに合格したとしても、知識やスキルが伴わなければ実務に活かせません。

カンニングは行うメリットが一切なく、むしろリスクしかない行為です。将来的に自分の知識として活かすためにも、自分の力で試験に臨むことが重要です。

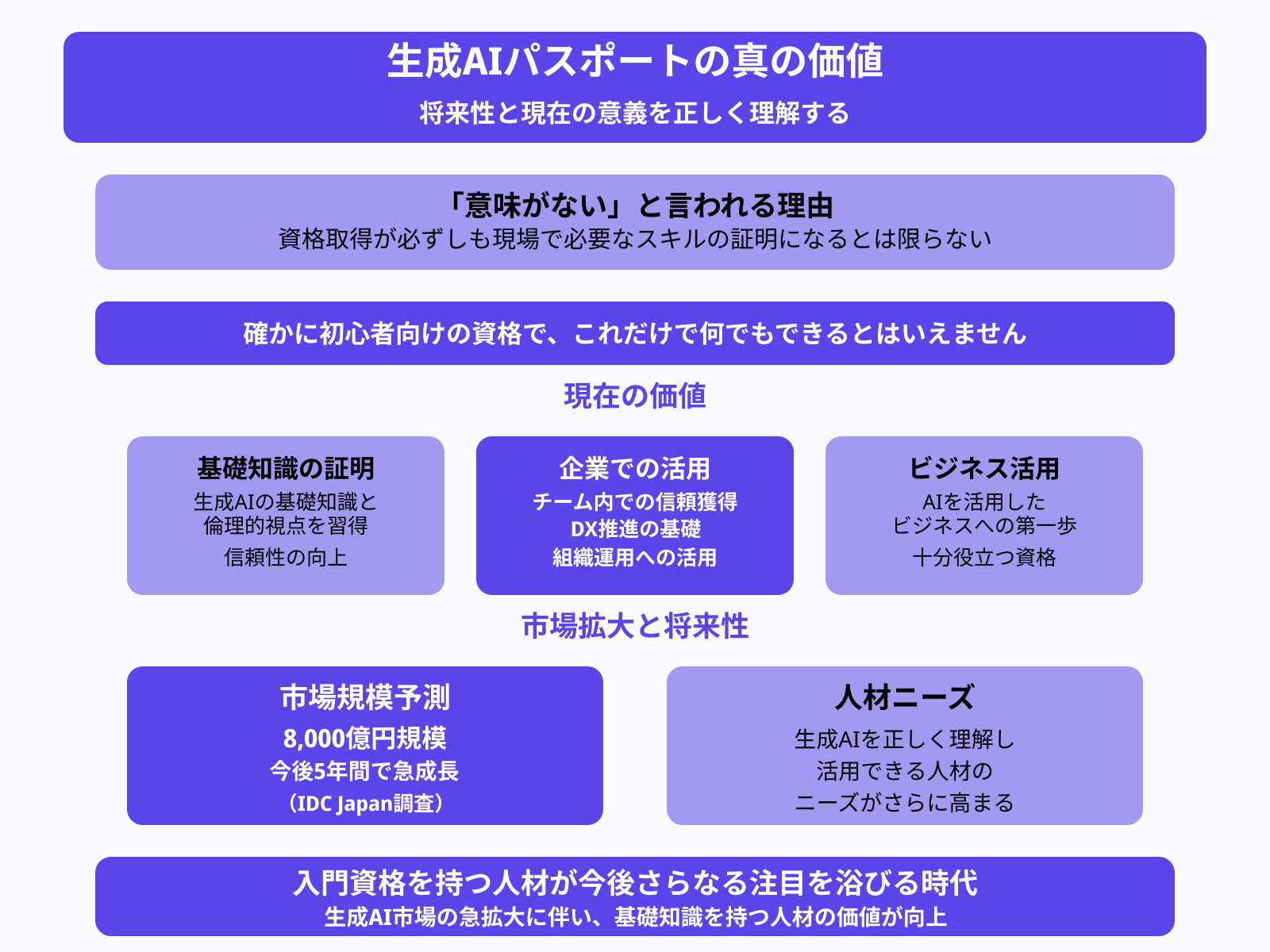

なぜ「取得しても意味がない」と言われているの?

生成AIパスポートの取得に意味がないと言われる理由には、資格の取得が必ずしも現場で必要なスキルの証明になるとは限らないことがあげられます。

もちろん、生成AIパスポートは初心者向けの資格であり、これだけで何でもできるとはいえません。

しかし、生成AIの基礎知識や倫理的視点を身につけた証明になるため、企業やチーム内での信頼を得たりDX推進の基礎を抑えたりするのには有効です。AIを活用したビジネスや組織運用に踏み出すきっかけとしては、十分役立ちます。

現在は生成AI市場が急拡大しています。ITの技術や市場調査を行うIDC Japanの調査では、国内生成AI市場は今後5年間で8,000億円規模に成長すると予測しています。このような背景の中で、生成AIに関する正しい理解と活用方法を理解した人材のニーズはさらに高まるでしょう。

生成AIを正しく使える人材が必要とされる世の中で、入門資格である生成AIパスポートを持っている人は、今後さらなる注目を浴びることが予想されます。

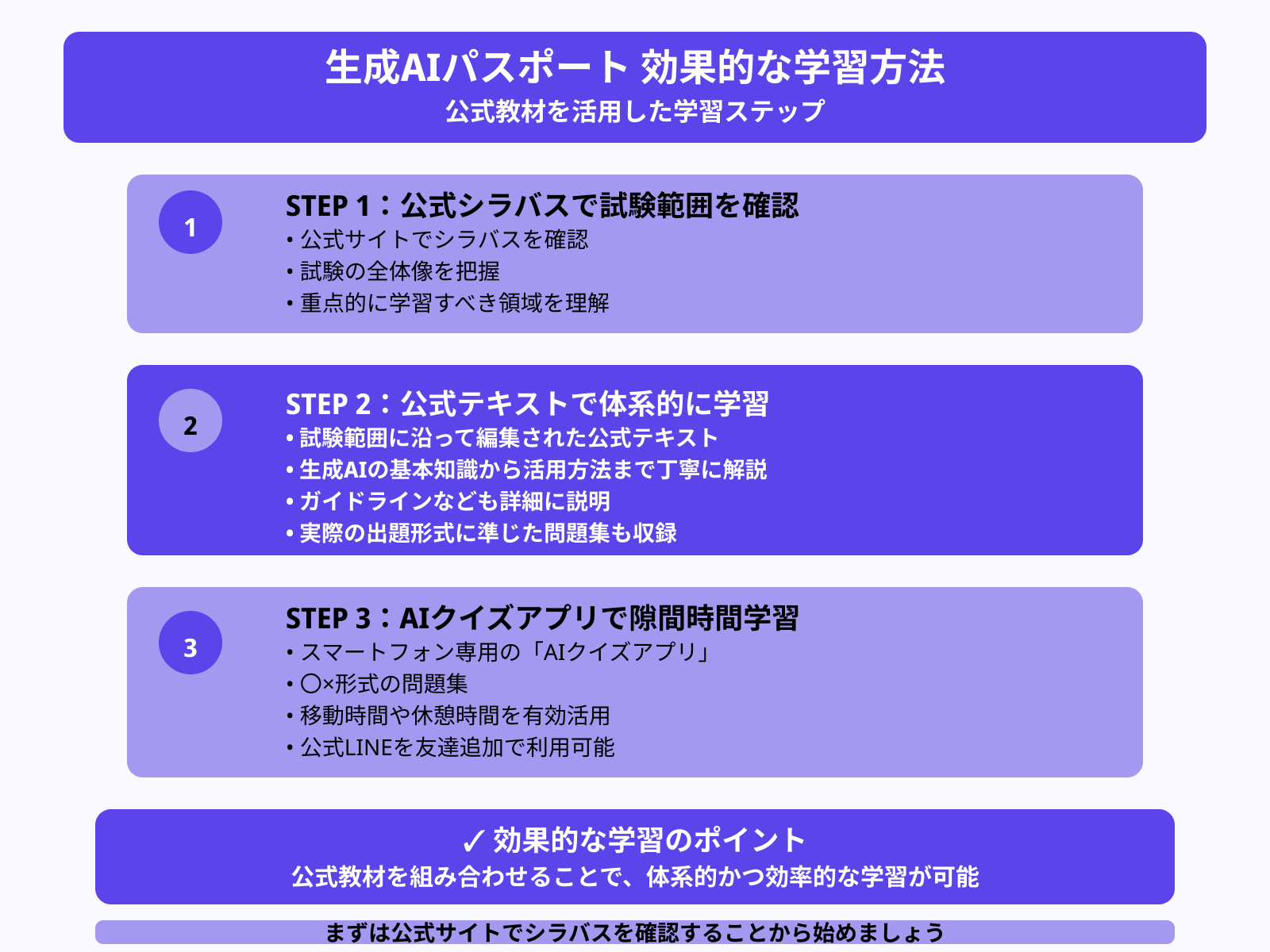

生成AIの勉強方法は?

生成AIパスポートの学習を始める際は、まず公式サイトで公開されているシラバスで試験範囲を確認することが重要です。シラバスで試験範囲を確認することで、試験の全体像を把握して重点的に学習すべき領域を理解できます。

試験範囲を確認した後は、公式テキストを活用して学習を進めましょう。公式テキストは試験範囲に沿って編集されており、生成AIの基本知識だけでなく活用方法やガイドラインなどの内容も丁寧に解説されています。

問題集として実際の出題形式に準じた問題が多数収録されているため、本番前の確認として活用するのもおすすめです。

加えて、生成AIパスポートでは「AI クイズアプリ」というスマートフォンアプリも提供しています。AIクイズアプリは〇×形式の問題集となっており、隙間時間を活用して学習を進められます。

公式ラインを友達追加することで利用できるため、気になる人は公式ラインにアクセスしてみましょう。

なお、生成AI全般に関する勉強方法は、次の記事で解説しています。

生成AIを使いこなすには?

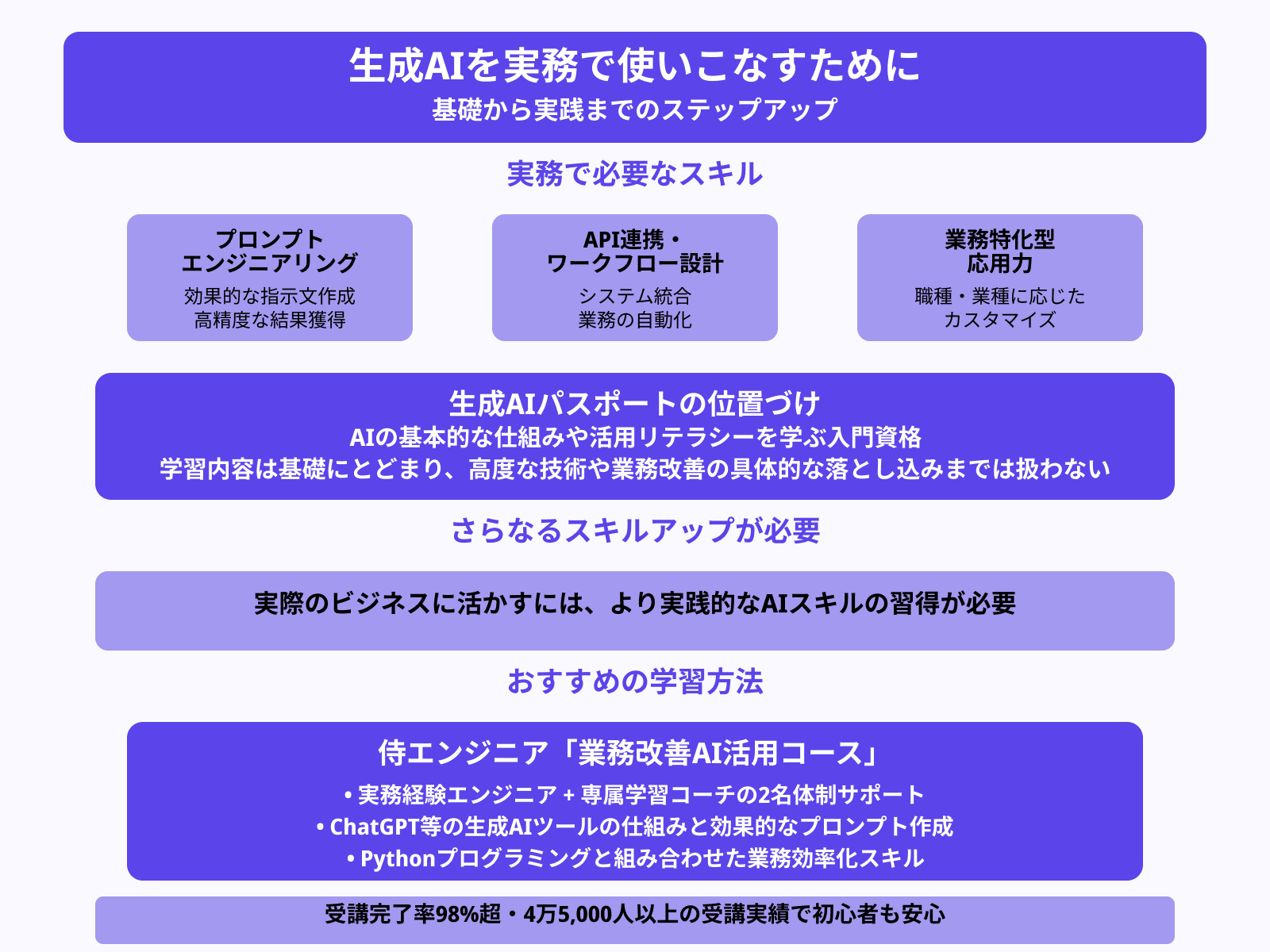

生成AIを実際のビジネスの場で使いこなすには、プロンプトエンジニアリングやツールのAPI連携、ワークフロー設計といった実務的な知識と経験が必要です。

さらに、生成AIは職種や業種によって活用の目的や手法が大きく異なるため、汎用的な知識だけでなく、自身の業務に合わせた応用力も重要です。

生成AIパスポートは、AIの基本的な仕組みや活用に関するリテラシーを体系的に学ぶための入門資格です。そのため、学習内容はあくまで基礎にとどまっており、高度なプロンプト技術や応用的な活用手法、業務改善への具体的な落とし込みまでは扱われていません。

実際のビジネスに活かすには、より実践的なAIスキルを習得できるサービスを活用して、専門スキルにさらなる磨きをかけることが必要です。

生成AIを業務に活用できるようになるには、侍エンジニアの「業務改善AI活用コース」での学習が最適です。

このコースでは、実務経験を持つエンジニアと専属の学習コーチが2名体制でサポートを行い、ChatGPTをはじめとする生成AIツールの仕組みや効果的なプロンプトの作成方法を学習できます。Pythonなどのプログラミングスキルと組み合わせた業務効率化のスキルを習得もできるため、生成AIを実務に活かす力が身につきます。

受講完了率は98%を超えており、これまでに4万5,000人以上の受講実績があるため、初心者でも安心して学べる環境です。

まとめ

生成AIパスポートは生成AIに関する基礎知識を体系的に学べる入門資格であり、初心者でも取り組みやすい難易度の低さが特長です。合格率は7割を超え、必要な学習時間も10〜20時間程度と少ないため他のAI関連資格よりも取得しやすいです。

また、試験では専門的なプログラミングスキルや数学知識を問われることはありません。生成AIの基本的な仕組みや活用方法、AI倫理に関する理解を重視しているため、初めてAIに触れる人でも安心して学習を進められます。

生成AIの市場が急拡大する今、リテラシーを証明できる資格のニーズは今後ますます高まっていく可能性が高いです。生成AIパスポートは生成AIを使いこなすための第一歩としておすすめの資格です。

なお、生成AIパスポート以外におすすめの生成AI資格を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。