GeminiをVSCodeで使う方法は?導入手順や活用法を解説

Geminiって結局ChatGPTとどう違うの?VSCodeで使う意味はある?

GeminiをVSCodeで使うには、何をどう設定すればいいの?

実際のところ、どんな風に開発に役立つのか具体例が知りたい

Googleが提供する生成AI「Gemini」は、コード生成やエラーチェックなど開発支援の用途でも注目を集めています。特にエンジニアの間では、VSCodeと連携して活用するニーズが高まっています。

しかし、GeminiをVSCodeで使う方法や設定手順、実際の活用例がわからず導入に踏み切れないという声も少なくありません。

そこでこの記事では、Geminiの基本概要からVSCodeとの連携方法、具体的な活用例や導入時の注意点までを、実践的にわかりやすく解説します。

- Geminiと他の生成AI(ChatGPTなど)の違いがわかる

- GeminiをVSCodeで使うための導入手順がわかる

- 開発現場での具体的な活用方法や活用シーンがわかる

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

Geminiとは?Googleが提供する生成AIの特徴

Googleが提供する生成AI「Gemini」は、旧Bardから進化した大規模言語モデル(LLM)です。ChatGPTやClaudeと同様に自然な対話が可能であり、Google検索との連携や独自のデータ活用が注目されています。

ここからは、Geminiの基本的な特徴や他の生成AIとの違いについて、以下の3つの観点から解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

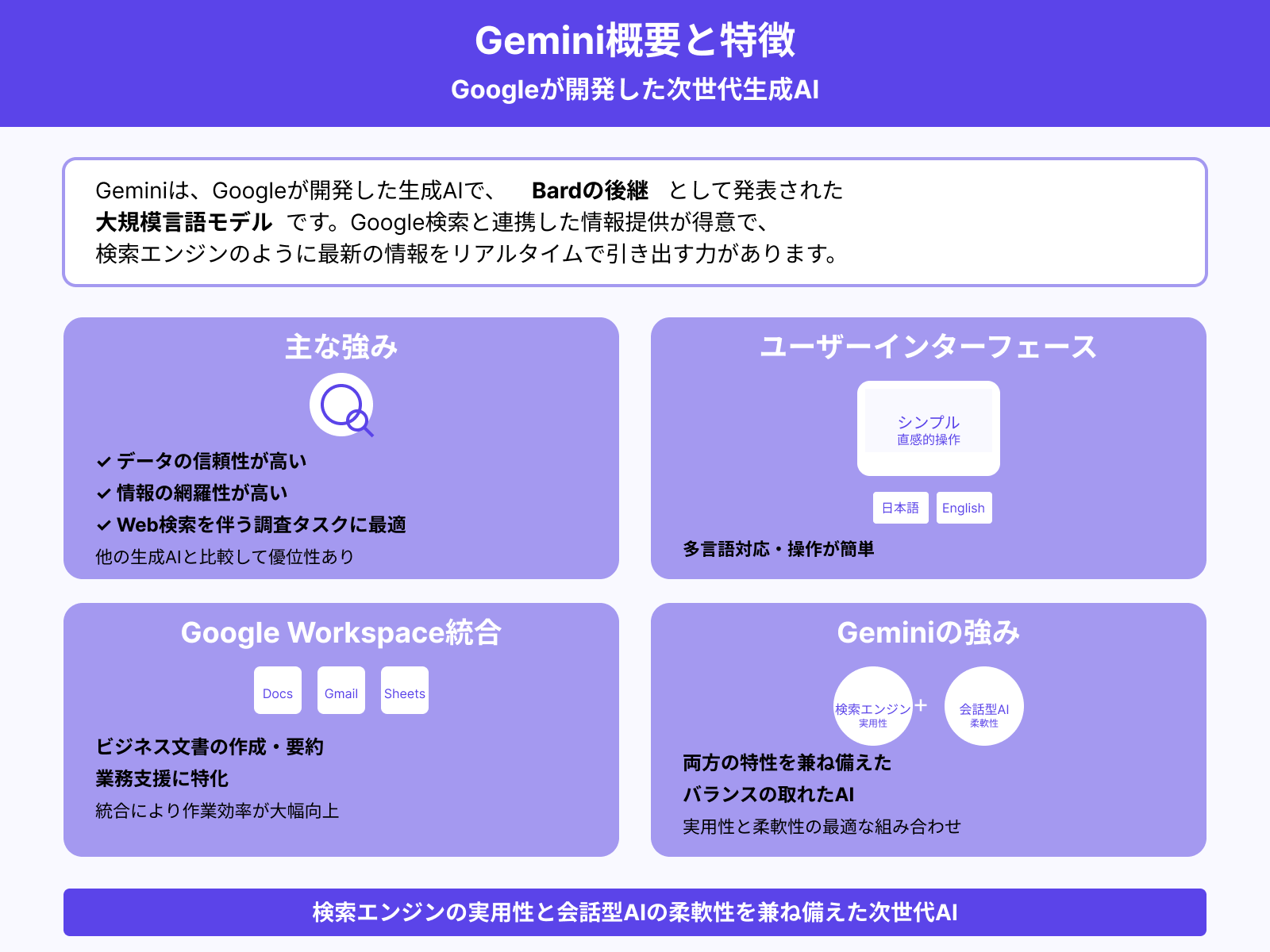

Gemini(旧Bard)の概要と特徴

Geminiは、Googleが開発した生成AIで、Bardの後継として発表された大規模言語モデルです。Google検索と連携した情報提供が得意で、検索エンジンのように最新の情報をリアルタイムで引き出す力があります。

他の生成AIと比較して、データの信頼性と情報の網羅性が高い点が特徴で、Web検索を伴う調査タスクに向いています。UIはシンプルで直感的に操作でき、英語のみならず日本語にも対応しているのも特徴です。

GeminiはGoogle Workspace製品(DocsやGmailなど)との統合も視野に入れて開発されており、ビジネス文書の作成や要約などの業務支援に特化した使い方が広がっています。検索エンジンのような実用性と会話型AIの柔軟性を兼ね備えた点が、Geminiの強みといえるでしょう。

Geminiの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Geminiのコーディング能力と主な用途

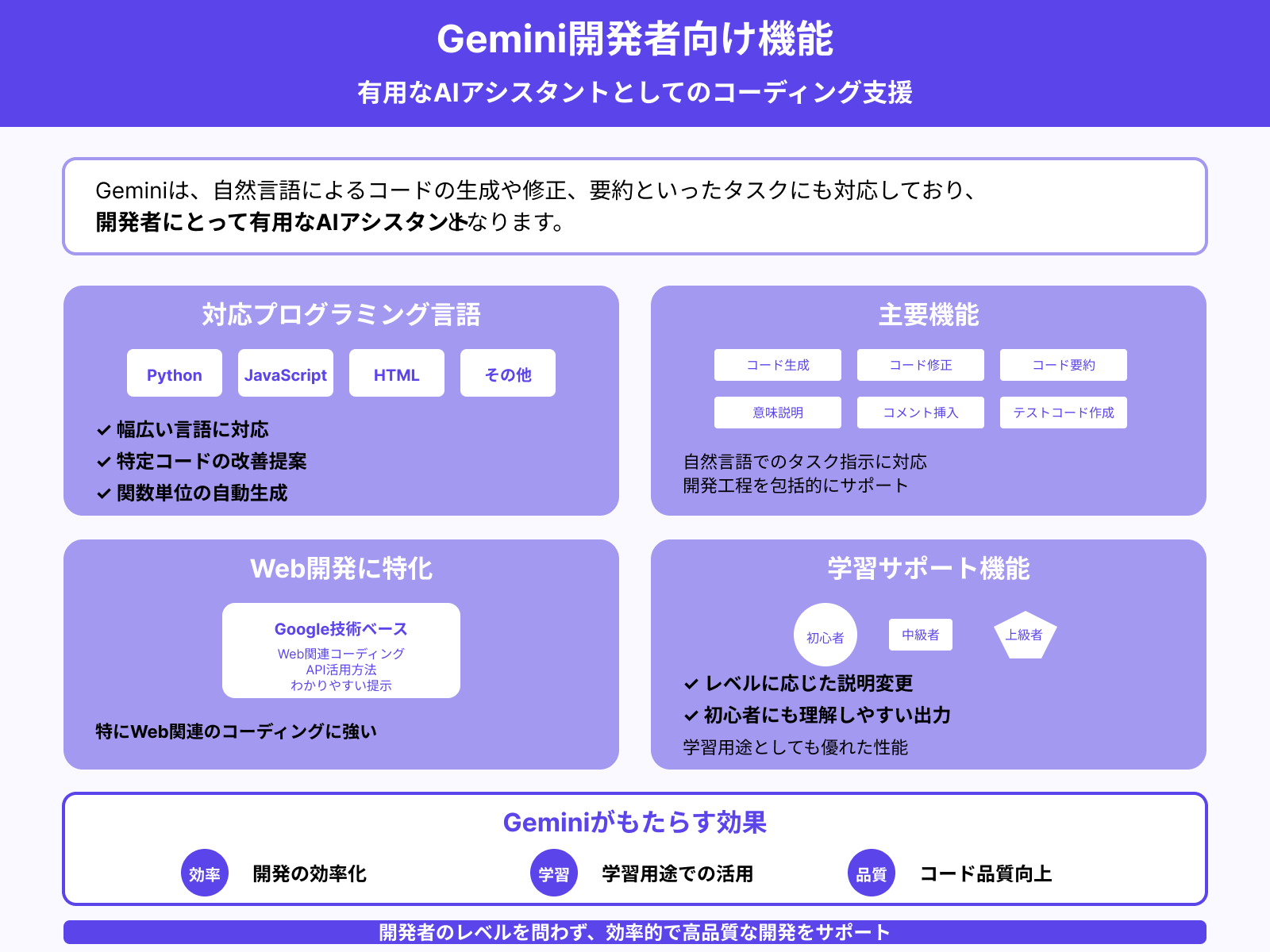

Geminiは、自然言語によるコードの生成や修正、要約といったタスクにも対応しており、開発者にとって有用なAIアシスタントとなります。

Python、JavaScript、HTMLなど幅広い言語に対応し、特定のコードを改善する提案や関数単位の自動生成も可能です。また、コードの意味を説明したり、コメントの挿入、テストコードの作成などにも活用できます。

GeminiはGoogleの技術をベースにしているため、特にWeb関連のコーディングに強く、APIの活用方法や使い方もわかりやすく提示できます。開発者のレベルに応じて説明を変えられ、初心者にも理解しやすい出力が得られる点も魅力の一つです。

開発の効率化だけでなく、学習用途としてもGeminiは非常に優れた性能を発揮します。Geminiで何ができるのか、より詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

ChatGPT・Claudeとの違いとは?

Gemini、ChatGPT、Claudeはそれぞれ異なる設計思想を持つ生成AIですが、比較することで利用シーンが明確になります。

ChatGPTはOpenAIによって開発された高精度な対話AIであり、バランスの取れた生成能力が魅力です。一方、ClaudeはAnthropicによる倫理性を重視した設計が特徴で、安全で丁寧な応答を重視します。これに対し、GeminiはGoogle検索との連携を最大の強みとしており、調査・情報収集タスクに最適化されています。

さらに、Geminiは生成内容に出典を示す傾向があり、事実ベースの情報提供において信頼性が高いのも特徴です。

用途に応じて、3つのAIを使い分けることで作業効率を高めることが可能です。特に、VSCodeとの連携を視野に入れた開発用途には、補完性と文脈理解のバランスが重要になります。

GeminiとChatGPT・Claudeそれぞれの違いをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

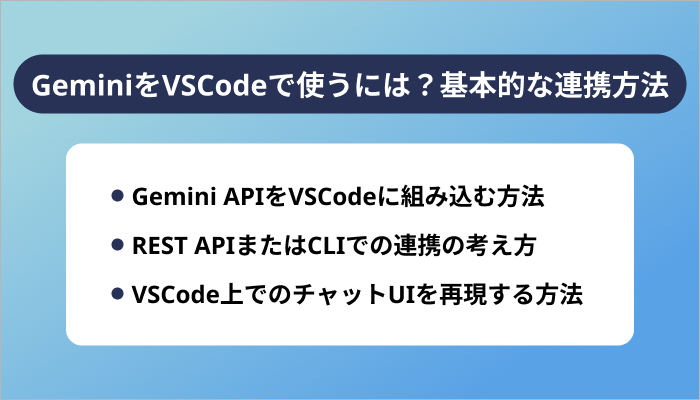

GeminiをVSCodeで使うには?基本的な連携方法

Geminiは、APIを通じてVSCodeと連携させることで開発支援ツールとして活用できます。ただし、ChatGPTのような拡張機能はまだ公式に存在せず、開発者自身が設定する必要があります。

ここからは、GeminiをVSCodeで使うための基本的な連携方法について、以下の3つの観点で解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

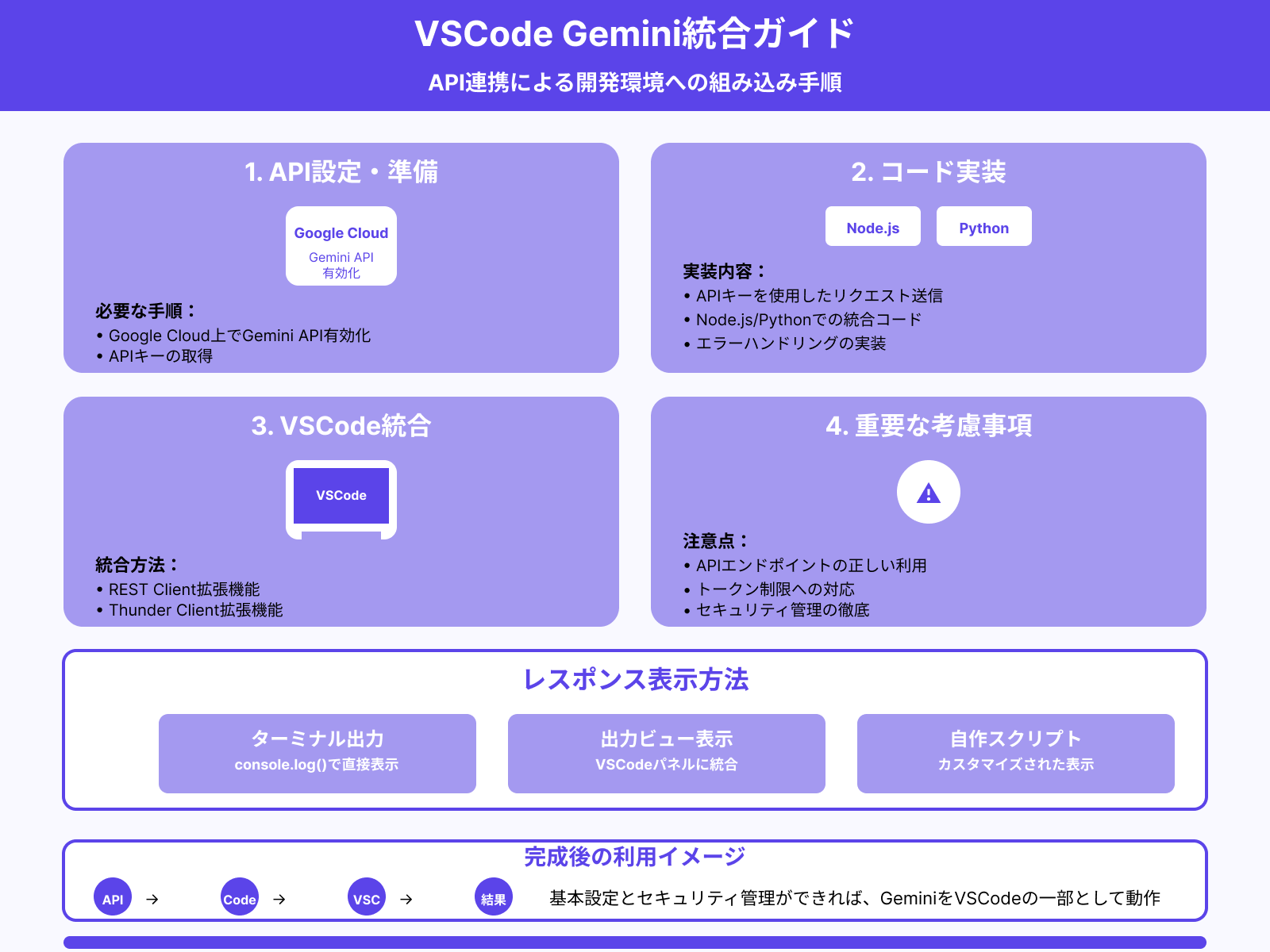

Gemini APIをVSCodeに組み込む方法

GeminiをVSCodeで使うには、まずGoogle Cloud上でGemini APIを有効化し、APIキーの取得が必要です。その後、取得したAPIキーを使用してNode.jsやPythonなどのコードでGeminiへリクエストを送信します。

VSCode上での統合には、HTTPリクエストを送る拡張(例:REST ClientやThunder Client)や自作のスクリプトを使う方法があります。重要なのは、APIエンドポイントの正しい利用とトークン制限への対応です。

APIレスポンスをわかりやすく表示するには、VSCodeのターミナルや出力ビューに直接出力させる形式が便利です。基本的な設定とセキュリティ管理ができれば、GeminiをVSCodeの一部として動かせます。

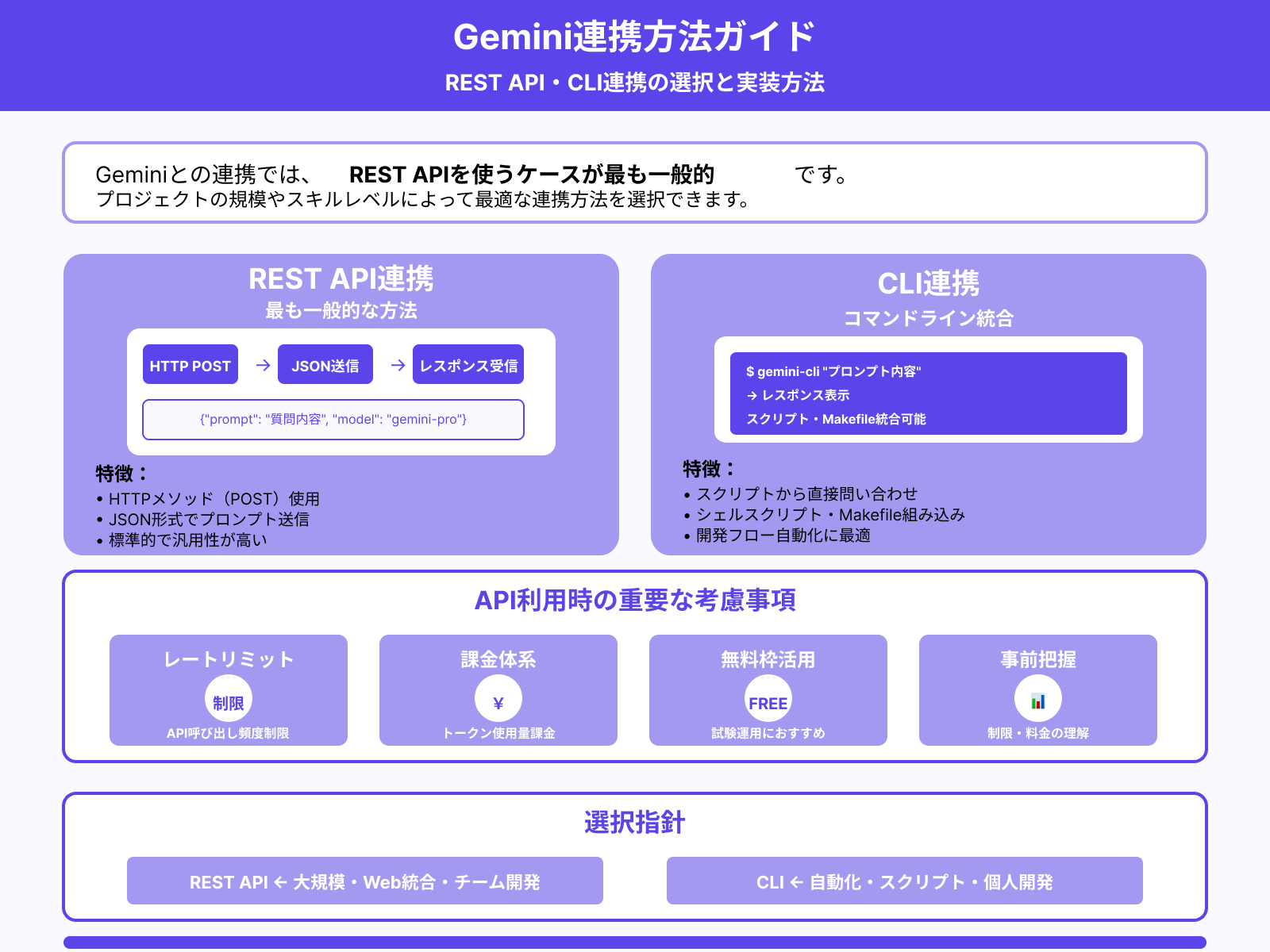

REST APIまたはCLIでの連携の考え方

Geminiとの連携では、REST APIを使うケースが最も一般的です。

これはHTTPメソッド(POST)を用いてJSON形式でプロンプトを送信し、レスポンスを受け取るという流れです。一方、CLI(コマンドラインインターフェース)で連携する方法もあり、スクリプトから直接Geminiへ問い合わせられます。

CLI連携では、シェルスクリプトやMakefileに組み込むことで開発フローを自動化できます。API利用に際してはレートリミットや課金体系を把握しておくことが重要で、試験運用には無料枠の活用もおすすめです。

どちらの連携方法を選ぶかは、プロジェクトの規模やスキルレベルによって最適化できます。

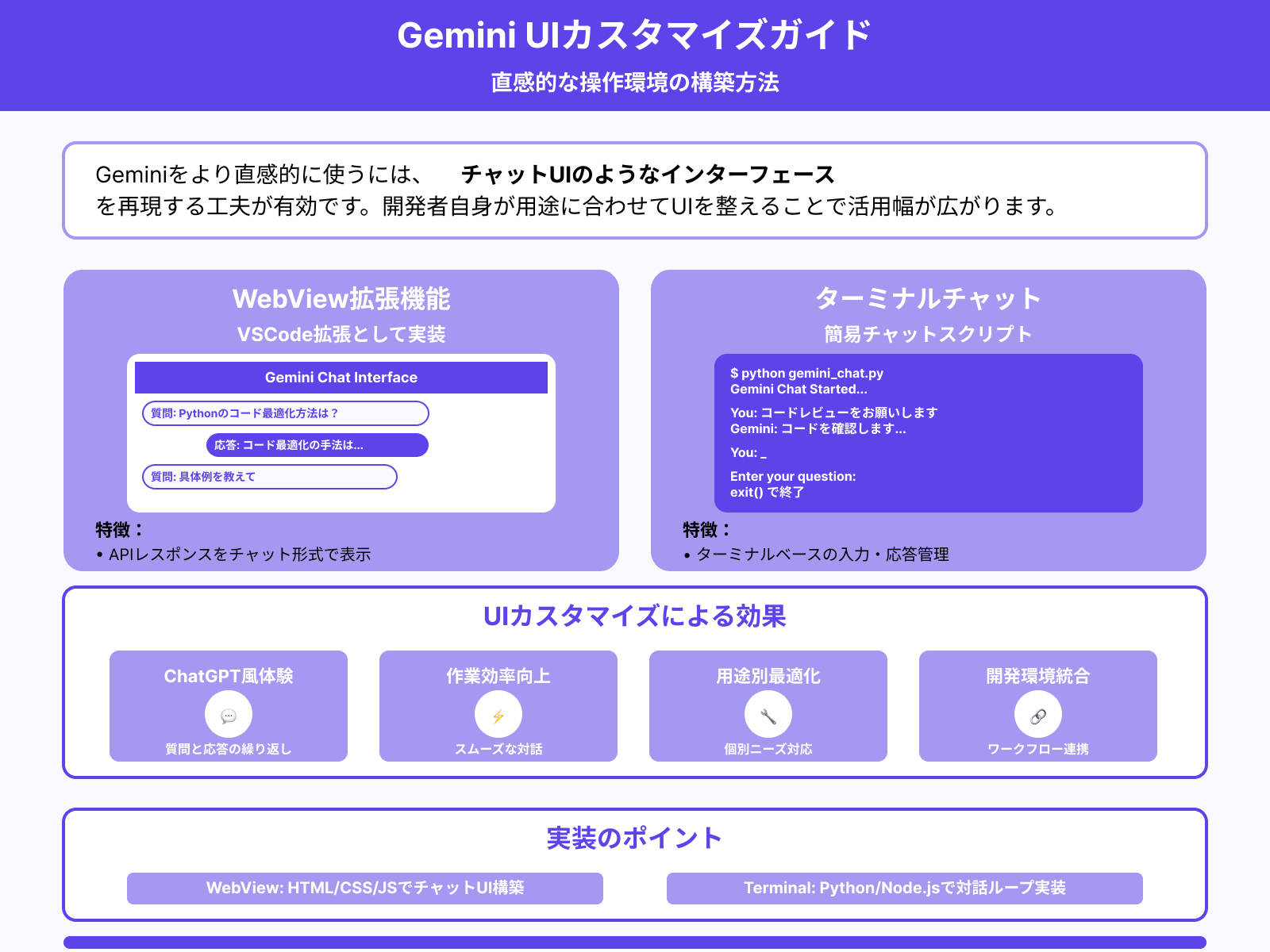

VSCode上でのチャットUIを再現する方法

Geminiをより直感的に使うには、チャットUIのようなインターフェースを再現する工夫が有効です。たとえば、WebViewベースのVSCode拡張機能を自作して、APIレスポンスをチャット形式で表示することが可能です。

また、ターミナルベースで入力と応答を管理する簡易チャットスクリプトを作る方法もあります。このようなUIの整備により、ChatGPTのように質問と応答を繰り返す形での対話が可能となり、作業効率が向上するのです。

開発者自身が自分の用途に合わせてUIを整えることで、Geminiの活用幅はさらに広がります。

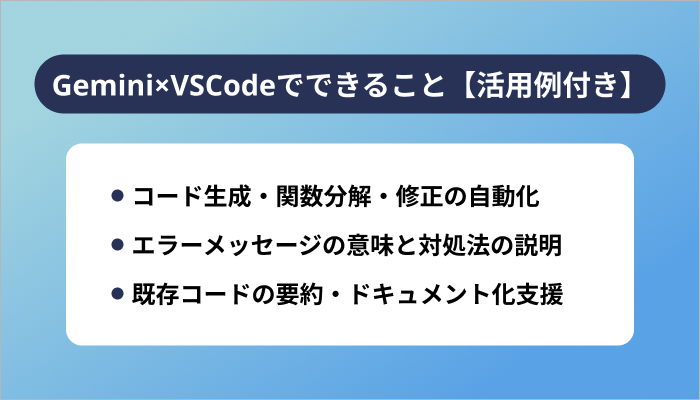

Gemini×VSCodeでできること【活用例付き】

GeminiをVSCodeと連携させると、コード生成やデバッグ支援など、さまざまなタスクが自動化されます。ここでは、GeminiとVSCodeを組み合わせた活用例について、以下の3つの視点で解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

コード生成・関数分解・修正の自動化

Geminiは、自然言語の指示からコードの自動生成ができます。

たとえば「PythonでCSVファイルを読み込んで整形するスクリプトを作って」といった指示に応じて、数行〜数十行の実用的なコードが出力されます。また、長い関数を「役割ごとに分割して」と頼めば、リファクタリングを前提とした提案も可能です。

既存コードの構文チェックやスタイル修正にも対応しており、コーディングの初期段階から保守段階まで幅広く使えます。特に初心者にとっては、Geminiのコード解説付きの生成が学習サポートにも役立ちます。

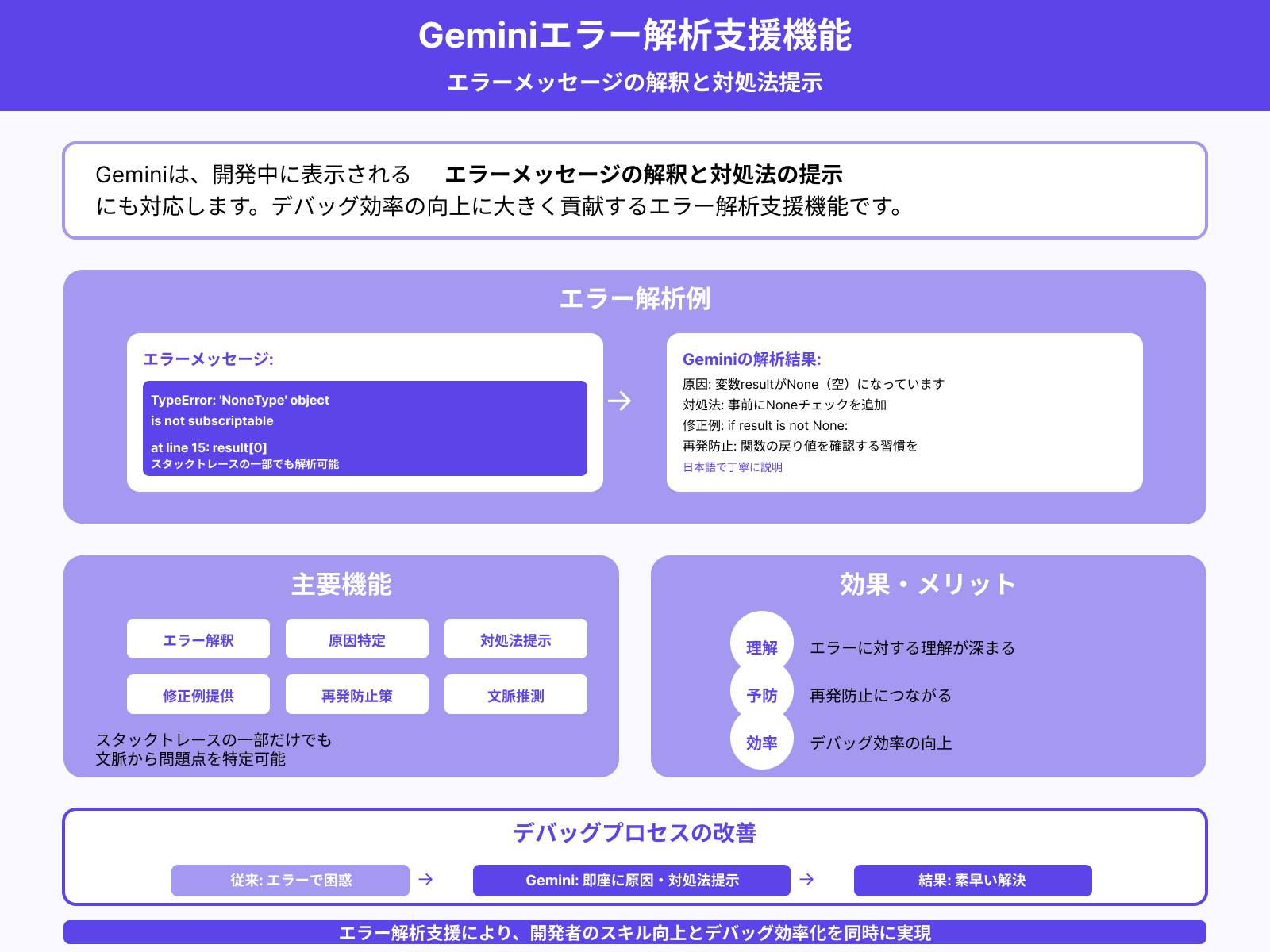

エラーメッセージの意味と対処法の説明

Geminiは、開発中に表示されるエラーメッセージの解釈と対処法の提示にも対応するのも特徴です。たとえば「TypeError: NoneType object is not subscriptable」といったエラーに対して、その原因と修正方法を日本語で丁寧に説明してくれます。

これにより、エラーに対する理解が深まり、再発防止にもつながります。また、スタックトレースの一部を渡すだけでも、文脈から推測して問題点を特定することが可能です。

デバッグ効率の向上に大きく貢献するのが、Geminiのエラー解析支援です。

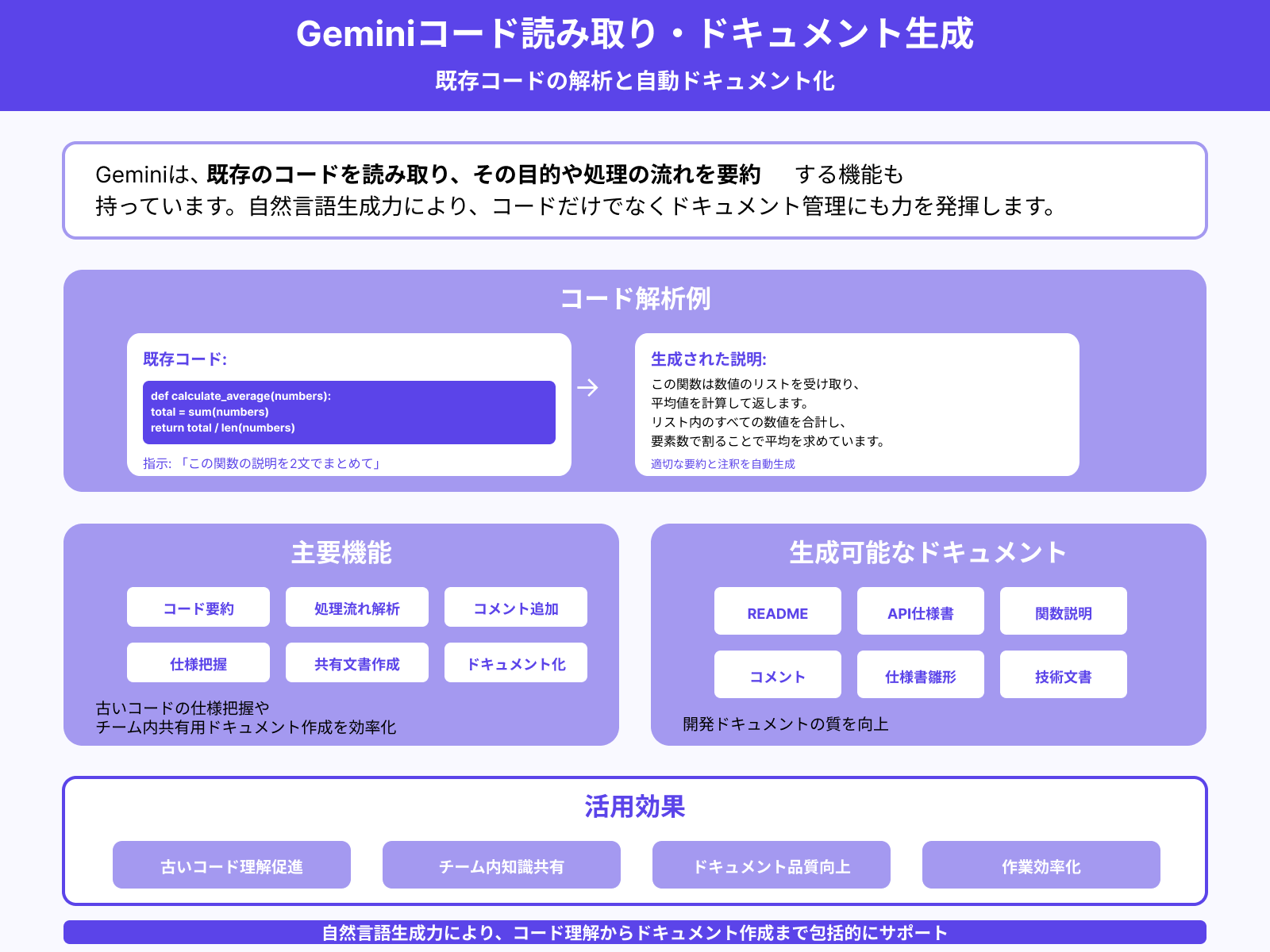

既存コードの要約・ドキュメント化支援

Geminiは、既存のコードを読み取り、その目的や処理の流れを要約する機能も持っています。

これを活用することで、古いコードの仕様把握やチーム内共有用ドキュメント作成の効率化が可能です。具体的には「この関数の説明を2文でまとめて」「このコードにコメントを追加して」と指示すれば、適切な要約や注釈を自動生成します。

READMEやAPI仕様書の雛形を生成する用途にも適しており、開発ドキュメントの質を向上することが可能です。Geminiの自然言語生成力は、コードだけでなくドキュメント管理にも力を発揮します。

Gemini APIをVSCodeに導入するステップガイド

GeminiをVSCodeで活用するには、Googleが提供するGemini APIを導入する必要があります。ここからは、導入に必要な手順や設定方法を段階的に解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

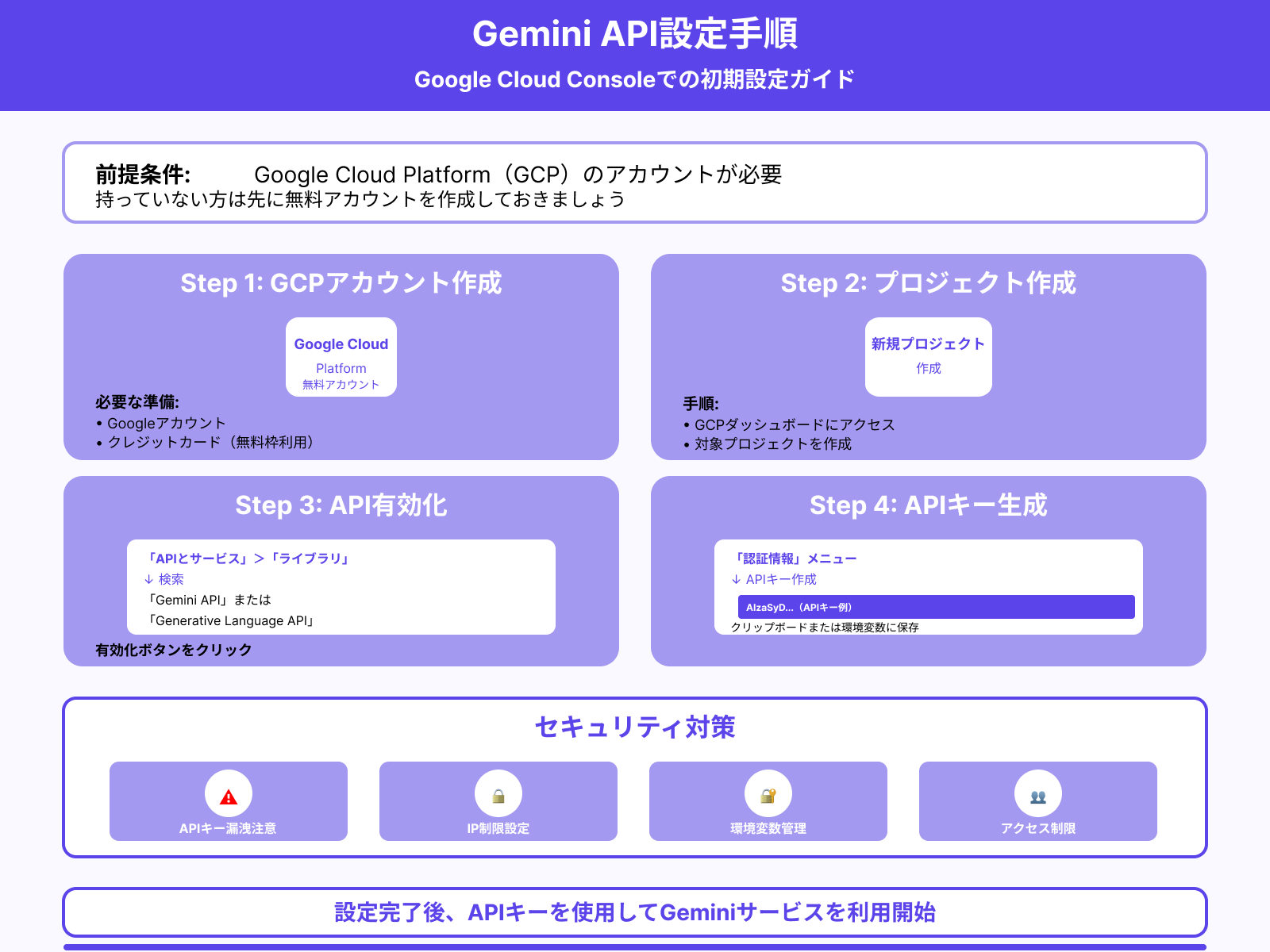

Google Cloud APIの有効化と認証キー取得

まず、Gemini APIを利用するためには、Google Cloud Consoleで対象プロジェクトを作成し、Gemini APIを有効化する必要があります。

Google Cloud Platform(GCP)のアカウントが必要なので、持っていない方は先に無料アカウントを作成しておきましょう。

GCPのダッシュボードでプロジェクトを作成し、「APIとサービス」>「ライブラリ」から「Gemini API(またはGenerative Language API)」を検索して有効化します。その後、「認証情報」メニューからAPIキーを生成し、クリップボードまたは環境変数に保存しておきます。

セキュリティの観点から、このAPIキーは外部に漏れないよう十分に注意してください。また、必要に応じてIP制限などをかけてアクセス元を限定することも可能です。

リクエストコード(Node.js/Python)のサンプル

Gemini APIはRESTベースのインターフェースを持ち、Node.jsやPythonなど、さまざまな言語からアクセス可能です。

ここではVSCode上でよく使われるNode.jsとPythonでのシンプルな実行コードをご紹介します。たとえばNode.jsでは、axiosを使って以下のような形でPOSTリクエストを送信できます:

const axios = require(‘axios’);

axios.post(‘https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-pro:generateContent’, {

contents: [{ parts: [{ text: “あなたの質問内容” }] }]

}, {

headers: {

‘Content-Type’: ‘application/json’,

‘Authorization’: `Bearer ${process.env.GEMINI_API_KEY}`

}

});

Pythonでは、requestsライブラリを使用して同様に送信可能です:

import requests

headers = {

‘Content-Type’: ‘application/json’,

‘Authorization’: f’Bearer {os.environ[“GEMINI_API_KEY”]}’,

}

data = {

“contents”: [{“parts”: [{“text”: “あなたの質問内容”}]}]

}

response =

requests.post(‘https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-pro:generateContent’,

headers=headers, json=data)

APIのエンドポイントやスキーマは今後変更される可能性があるため、最新の公式ドキュメントを確認しましょう。

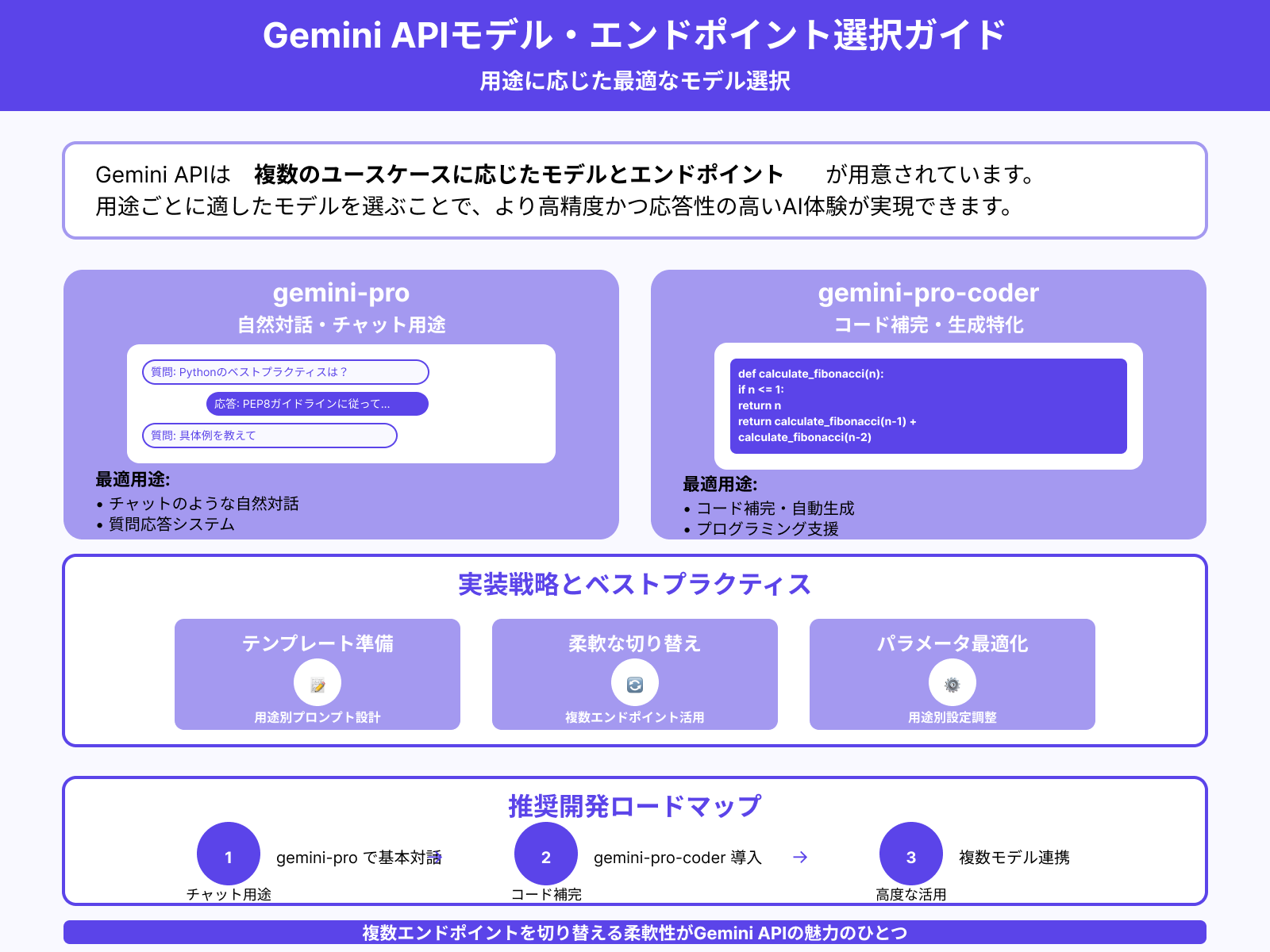

Chat用・補完用など目的別エンドポイントの使い分け

Gemini APIは複数のユースケースに応じたモデルとエンドポイントが用意されています。たとえば、チャットのような自然対話をしたい場合は gemini-pro を、コード補完や生成に特化したタスクでは gemini-pro-coder を使うのが効果的です。

用途ごとに適したモデルを選ぶことで、より高精度かつ応答性の高いAI体験が実現できます。また、プロンプトの構成やリクエストのパラメータも異なるため、用途に応じたテンプレートの準備がおすすめです。

開発の初期段階では、チャット用途から始め、徐々に補完やコードレビューなどに展開していくとスムーズです。複数エンドポイントを切り替える柔軟性もGemini APIの魅力のひとつといえます。

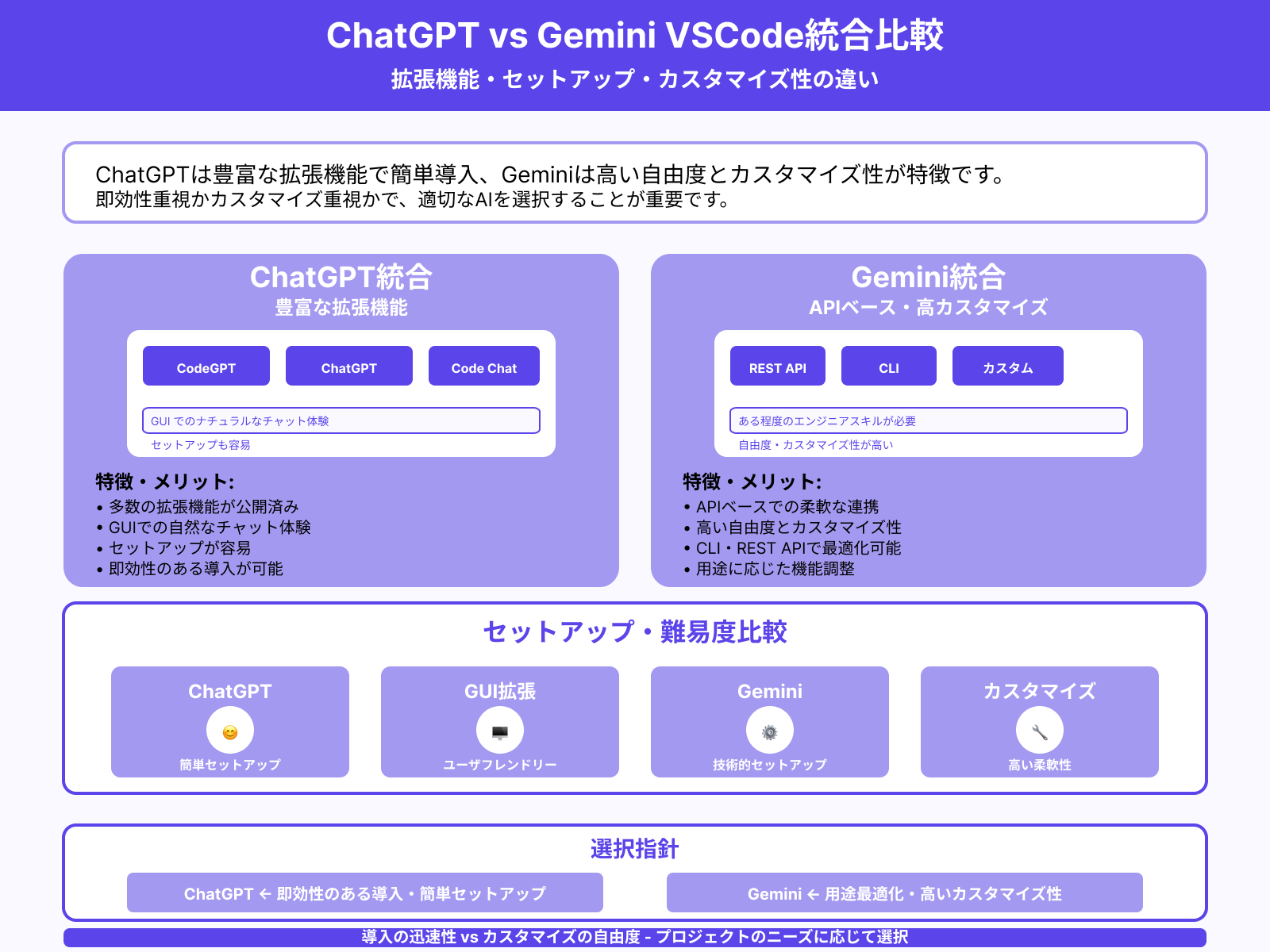

ChatGPT vs Gemini:VSCodeでの使用感を徹底比較

GeminiとChatGPTはどちらも高性能な生成AIですが、VSCodeで使用する際には細かな違いが見えてきます。ここからは、実際の使用感をもとに、両者を比較しながら見ていきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

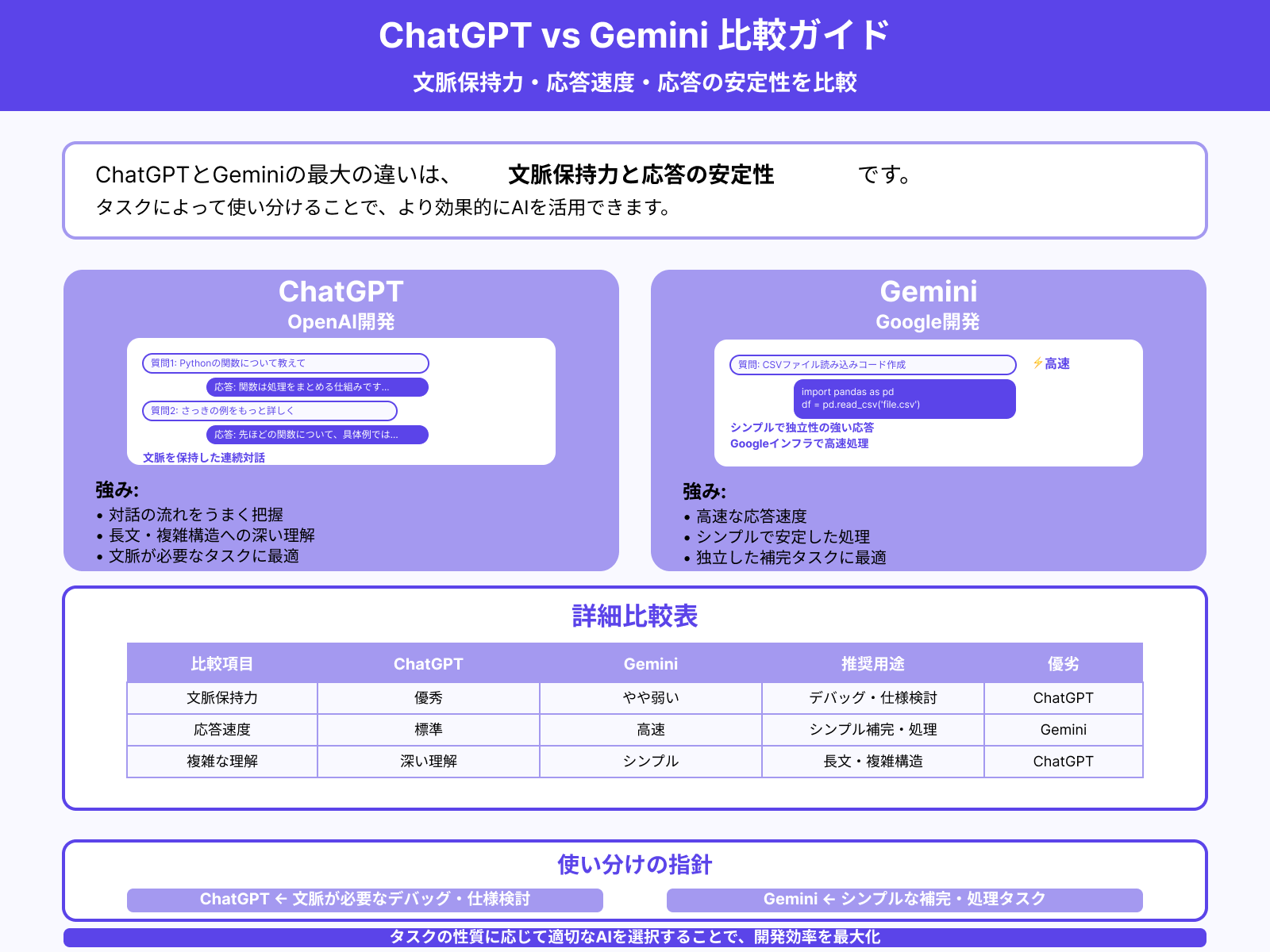

精度・応答速度・文脈保持の違い

ChatGPTとGeminiの最大の違いは、文脈保持力と応答の安定性です。ChatGPTは対話の流れをうまく把握しながら回答できる一方、Geminiはややシンプルで質問ごとの独立性が強い印象があります。

応答速度については、Geminiの方がGoogleインフラ上で動作している分、APIベースでの応答はやや高速な傾向です。ただし、長文や複雑な構造のコードでは、ChatGPTの方がより深い理解に基づいた提案をしてくれるケースが多く見られます。

文脈が必要なデバッグや仕様検討にはChatGPT、シンプルな補完や処理にはGeminiというように、タスクによって使い分けるのが効果的です。

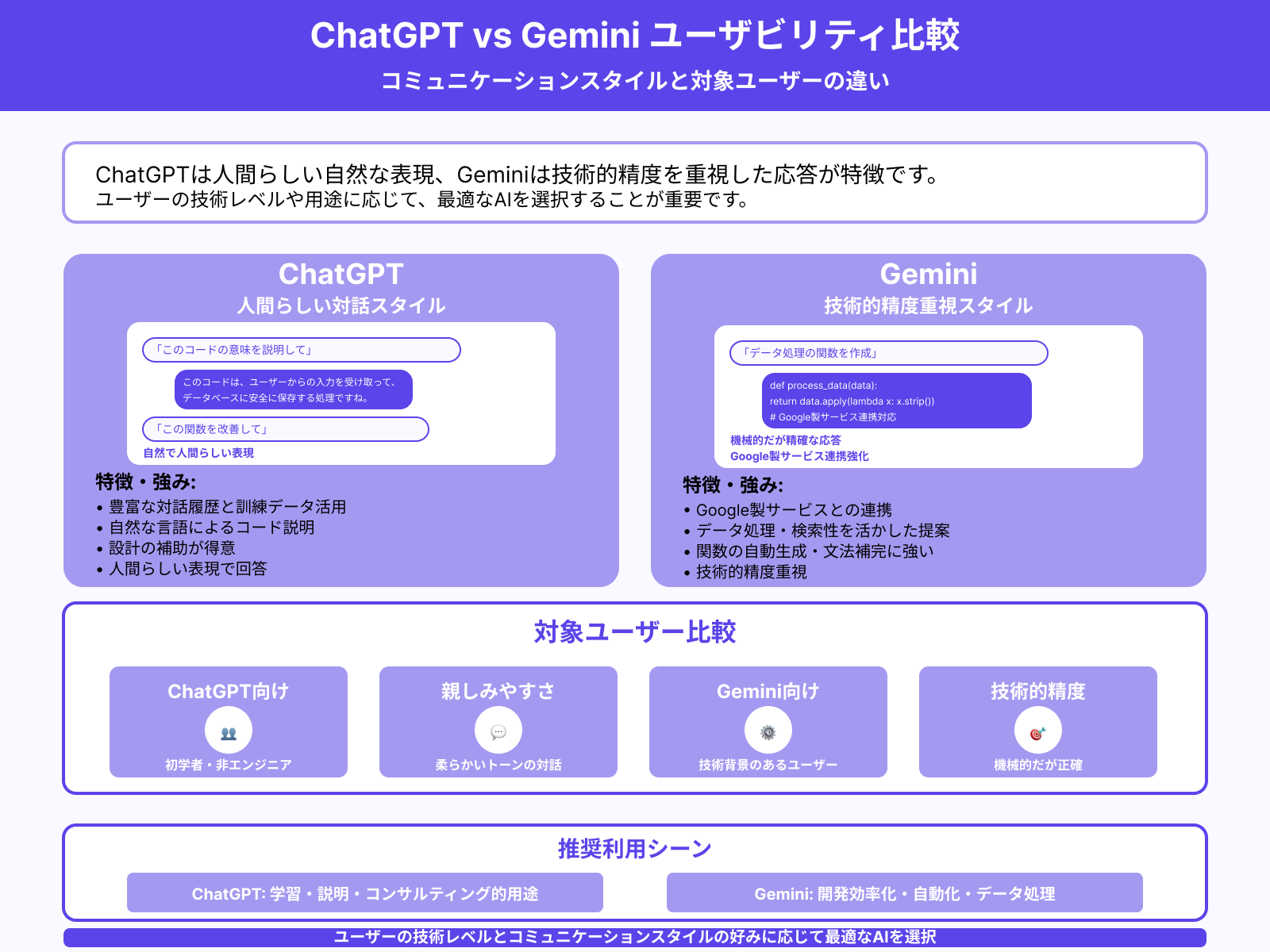

コーディング支援としての得意不得意

ChatGPTは、豊富な対話履歴と訓練データを活かして、自然な言語によるコード説明や設計の補助が得意です。例えば「このコードの意味を説明して」や「この関数を改善して」といったリクエストに対し、人間らしい表現で返してくれるのが特徴です。

一方で、GeminiはGoogle製サービスとの連携が強みで、データ処理や検索性を活かしたコード提案に優れています。関数の自動生成や文法的な補完には強いものの、柔らかいトーンの指示にはやや機械的な反応が返ることもあります。

初学者や非エンジニアにはChatGPTの方が親しみやすく、Geminiはある程度技術背景のあるユーザー向けと言えるかもしれません。

VSCodeとの統合性・拡張機能の充実度

ChatGPTはVSCode向けに多数の拡張機能が公開されており、GUIでの自然なチャット体験が実現できます。代表的なものに「CodeGPT」や「ChatGPT – Code Chat」などがあり、セットアップも容易にできます。

一方Geminiは、APIベースでの利用が中心で、GUI拡張はまだ少なく、セットアップにある程度のエンジニアスキルが必要です。その分、自由度やカスタマイズ性は高く、CLIやREST APIで柔軟に連携できるのが利点です。

即効性のある導入を求めるならChatGPT、用途に応じて機能を最適化したいならGeminiが適しています。

Gemini×VSCodeでのおすすめ活用シーン

GeminiをVSCodeに導入することで、日常的な開発作業がより効率的になります。ここからは、特に効果的に活用できる具体的なシーンをいくつか紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

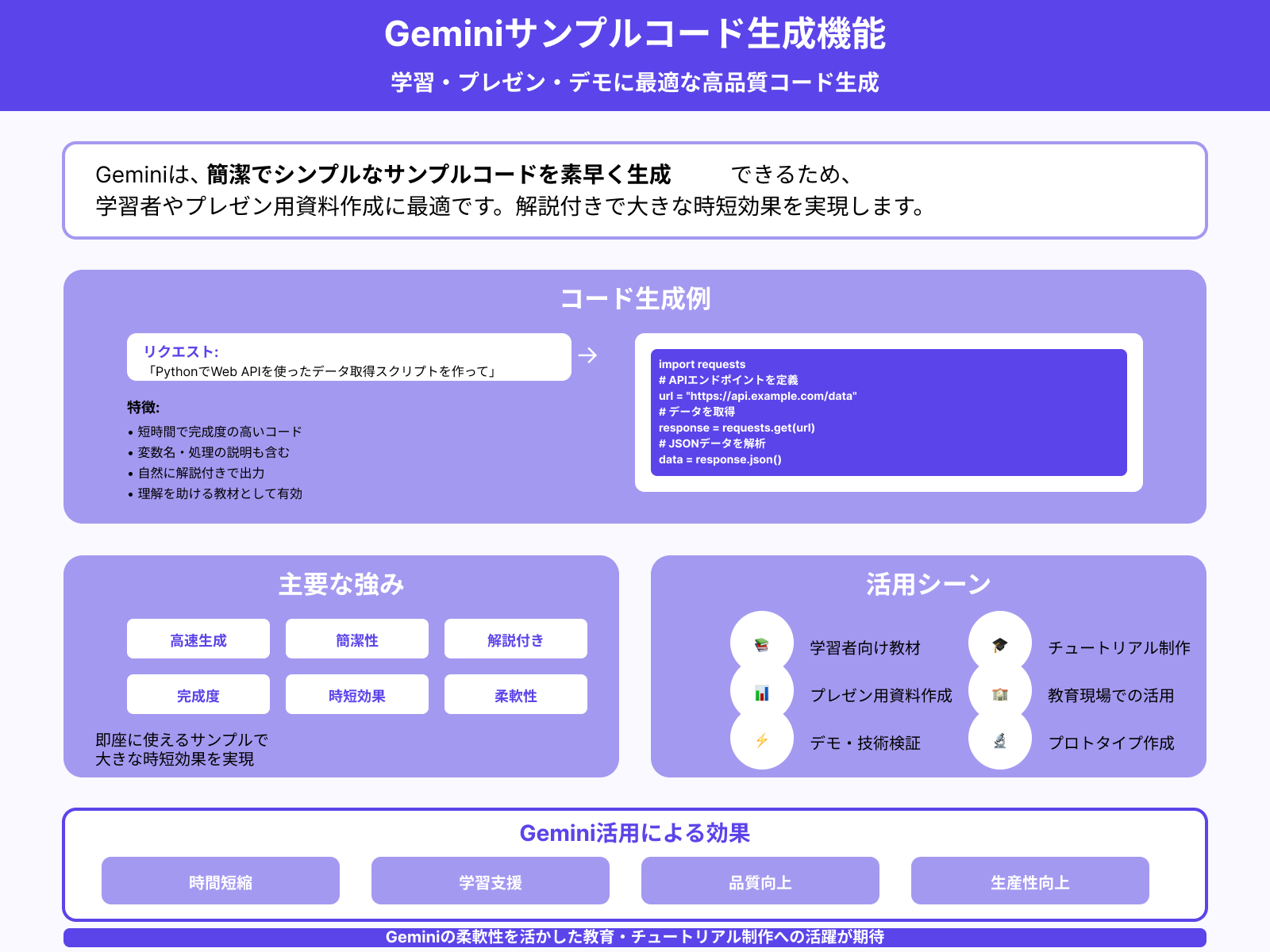

学習用スクリプトやデモコードの自動生成

Geminiは、簡潔でシンプルなサンプルコードを素早く生成できるため、学習者やプレゼン用資料作成に最適です。たとえば「PythonでWeb APIを使ったデータ取得スクリプトを作って」と依頼すれば、短時間で完成度の高いコードが得られます。

変数名や処理の説明も含めて自然に解説付きで出力されるため、理解を助ける教材としても非常に有効です。デモや技術検証などでも即座に使えるサンプルを得られるのは、大きな時短効果となります。

Geminiの柔軟性を活かすことで、教育やチュートリアル制作の現場でも活躍が期待できます。

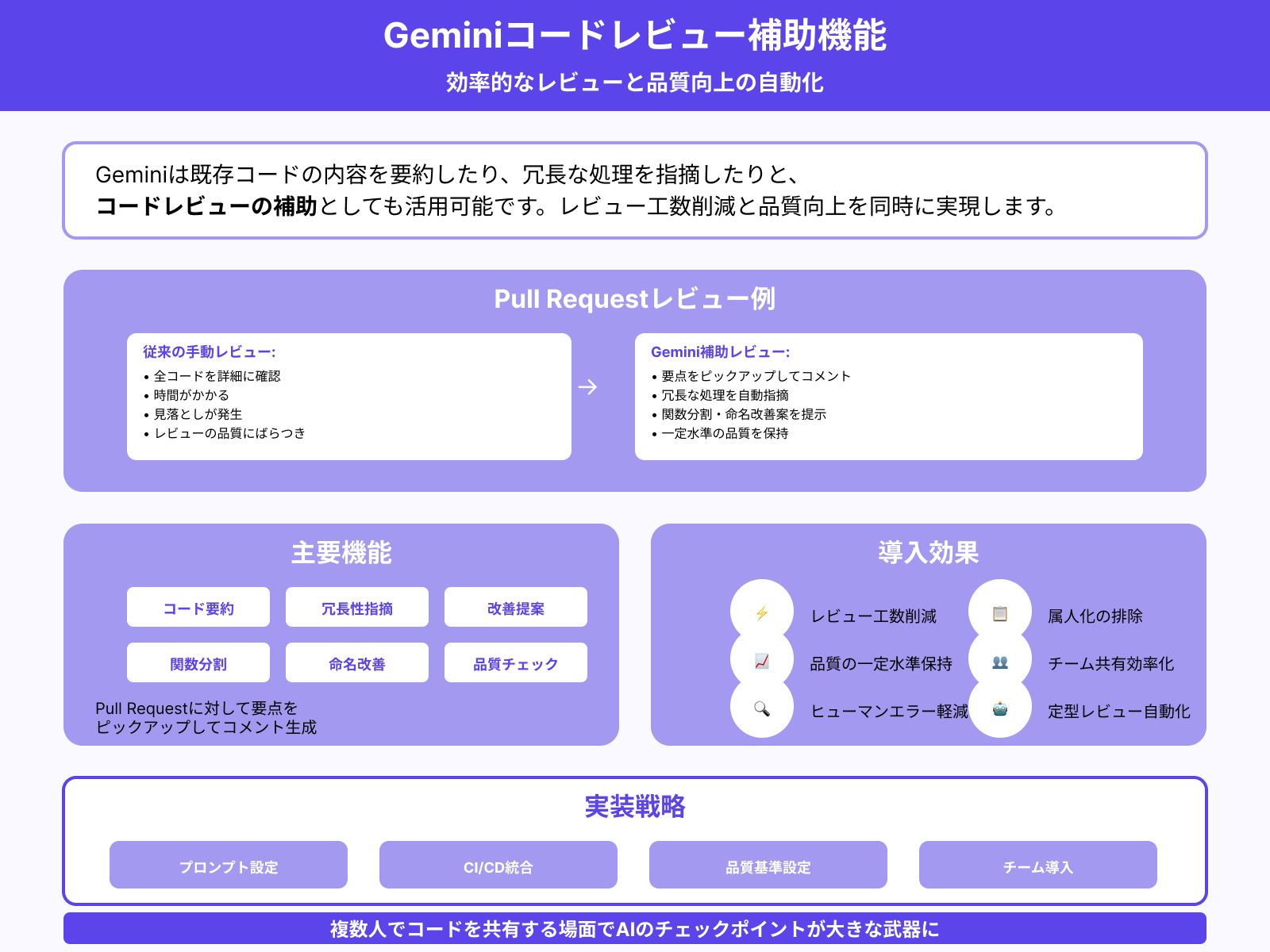

チーム開発時のコードレビュー補助

Geminiは既存コードの内容を要約したり、冗長な処理を指摘したりと、コードレビューの補助としても活用可能です。たとえば、Pull Requestに対して要点だけをピックアップしてコメントしてくれるプロンプトを設定すれば、レビュー工数を大きく削減できます。

また、関数の分割や命名の改善案を提示させることで、レビュー品質を一定水準に保つことが可能です。複数人でコードを共有する場面では、こうしたAIのチェックポイントが大きな武器になります。

定型レビューの自動化は、ヒューマンエラーの軽減と属人化の排除にもつながるでしょう。

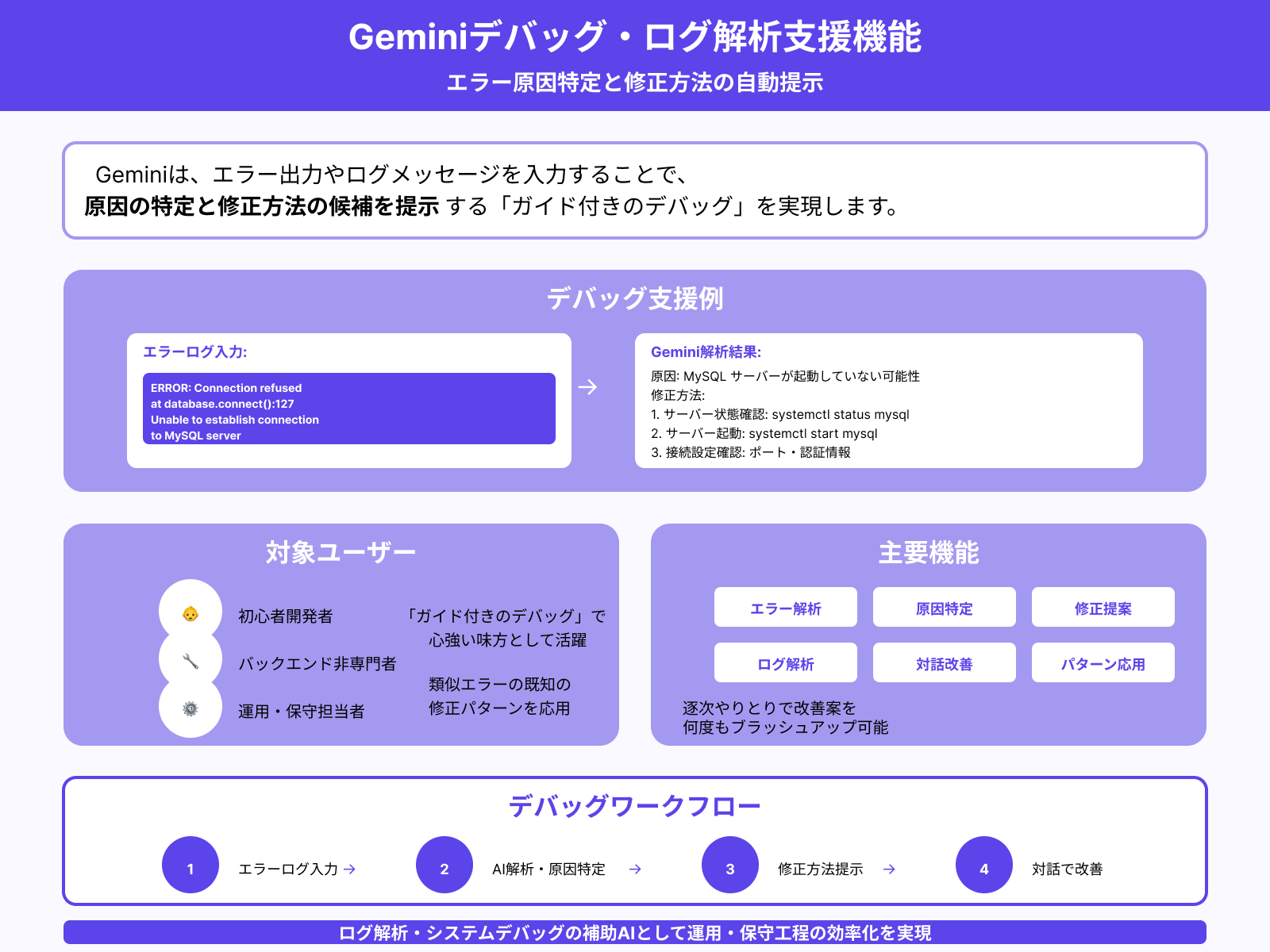

エラーログ解析と修正パターンの提案

Geminiは、エラー出力やログメッセージを入力することで、原因の特定と修正方法の候補を提示するといった用途でも活躍します。特に初心者やバックエンド領域が得意でない開発者にとって、こうした「ガイド付きのデバッグ」は心強い味方です。

また、類似エラーの既知の修正パターンを応用するプロンプトを活用すれば、修正速度を格段に向上できます。Chatのように逐次やりとりすることで、Geminiが提示する改善案を何度もブラッシュアップすることも可能です。

ログ解析やシステムデバッグの補助AIとして導入すれば、運用・保守工程の効率化も実現できるでしょう。

導入時の注意点とセキュリティの配慮

GeminiをVSCodeで活用するには利便性が高い一方で、セキュリティや利用ルールに関する配慮も欠かせません。ここからは、導入時に注意すべきポイントを具体的に解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

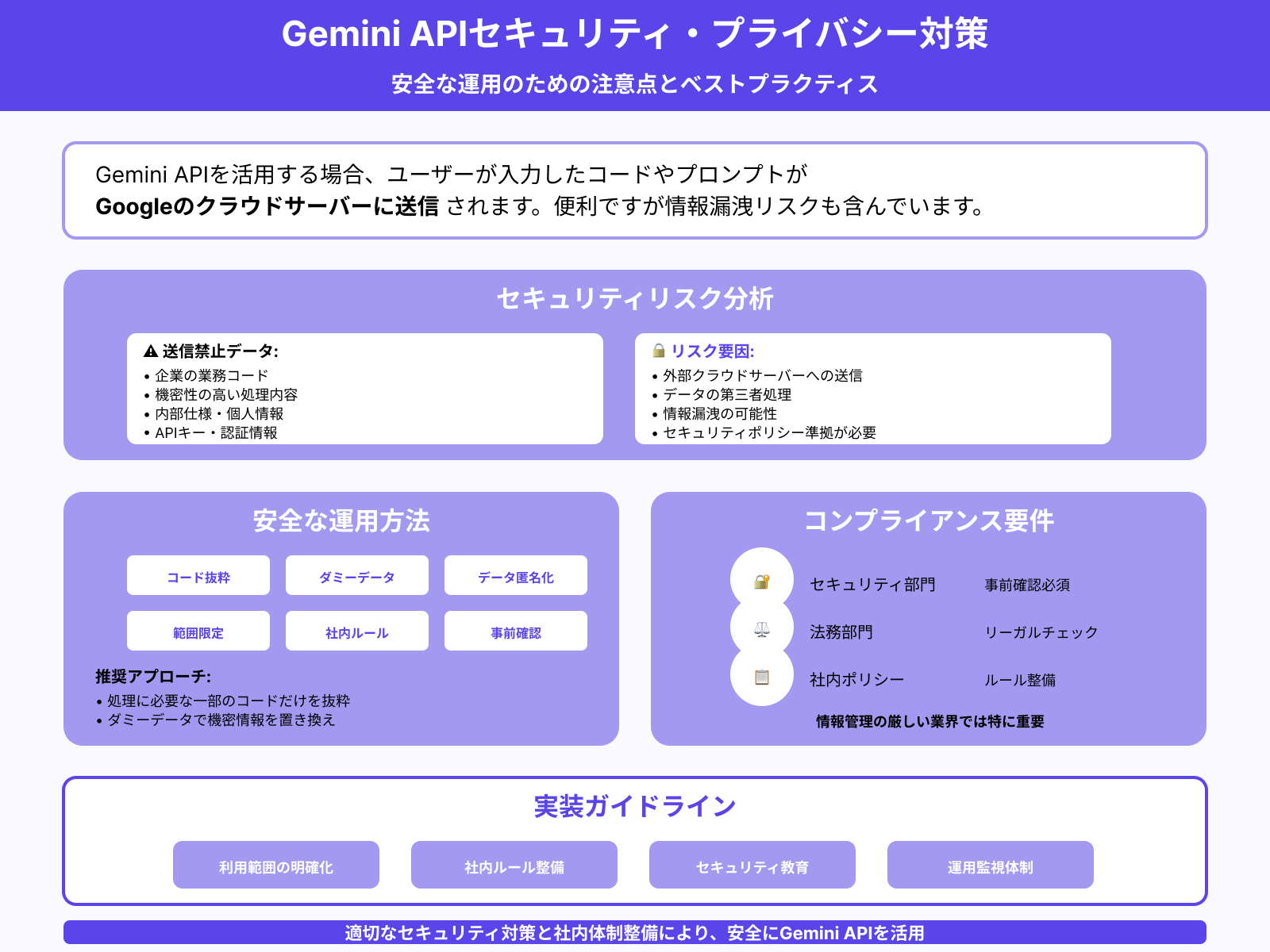

Gemini APIで送信するコードの扱い

Gemini APIを活用する場合、ユーザーが入力したコードやプロンプトがGoogleのクラウドサーバーに送信されます。

これは便利である一方で、送信される情報が外部に渡るというリスクも含んでいます。特に企業の業務コードや機密性の高い処理内容を含むデータをそのまま送ることは避けるべきです。

たとえば、内部仕様や個人情報、APIキーなどのデータが含まれていると、情報漏洩のリスクが高まります。Googleはユーザーデータの取り扱いに関して一定の保護を約束していますが、それでもセキュリティポリシーに基づいた運用が求められます。

情報管理の厳しい業界では、セキュリティ部門や法務との確認が不可欠でしょう。

安全に運用するには、処理に必要な一部のコードだけを抜粋して送信する、ダミーデータで置き換えるなどの工夫が有効です。あらかじめ利用範囲を明確にし、社内でルールを整備したうえで活用しましょう。

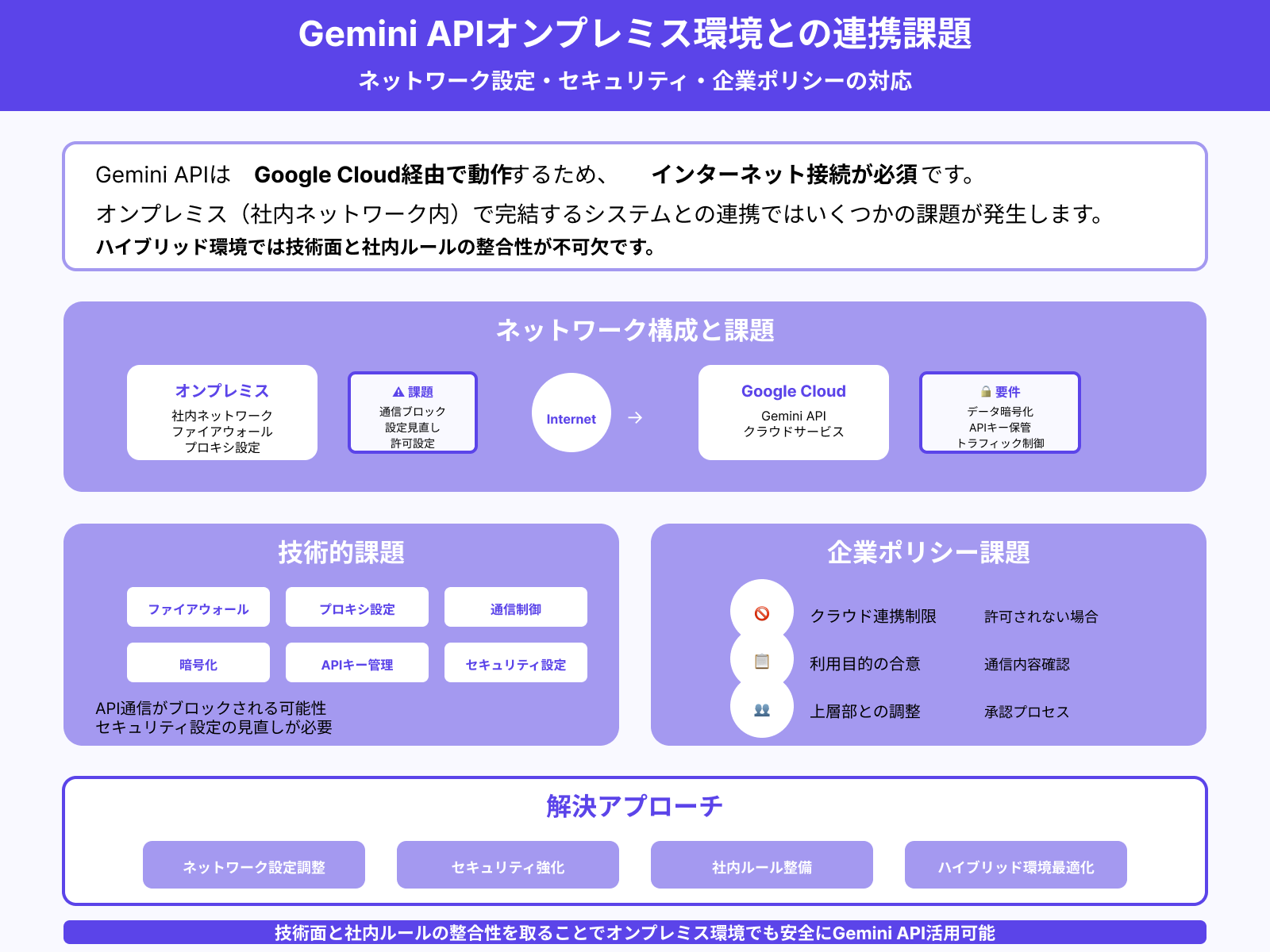

オンプレ/クラウド環境との連携時のリスク

Gemini APIはGoogle Cloud経由で動作するため、使用にはインターネット接続が必須です。これにより、オンプレミス(社内ネットワーク内)で完結するシステムとの連携ではいくつかの課題が発生します。

たとえば、ファイアウォールやプロキシの設定によってAPI通信がブロックされるかもしれません。そのため、セキュリティ設定の見直しやトラフィック制御の許可設定が必要になるケースもあります。また、送信するデータの暗号化やAPIキーの安全な保管にも配慮が求められます。

オンプレ環境でのクラウド連携が許可されていない企業では、利用自体が制限される可能性もあるので注意が必要です。このような場合は、APIの利用目的や通信内容について上層部と合意を取ることが重要です。

ハイブリッド環境が主流となりつつある今、技術面だけでなく社内ルールとの整合性を取ることが不可欠でしょう。

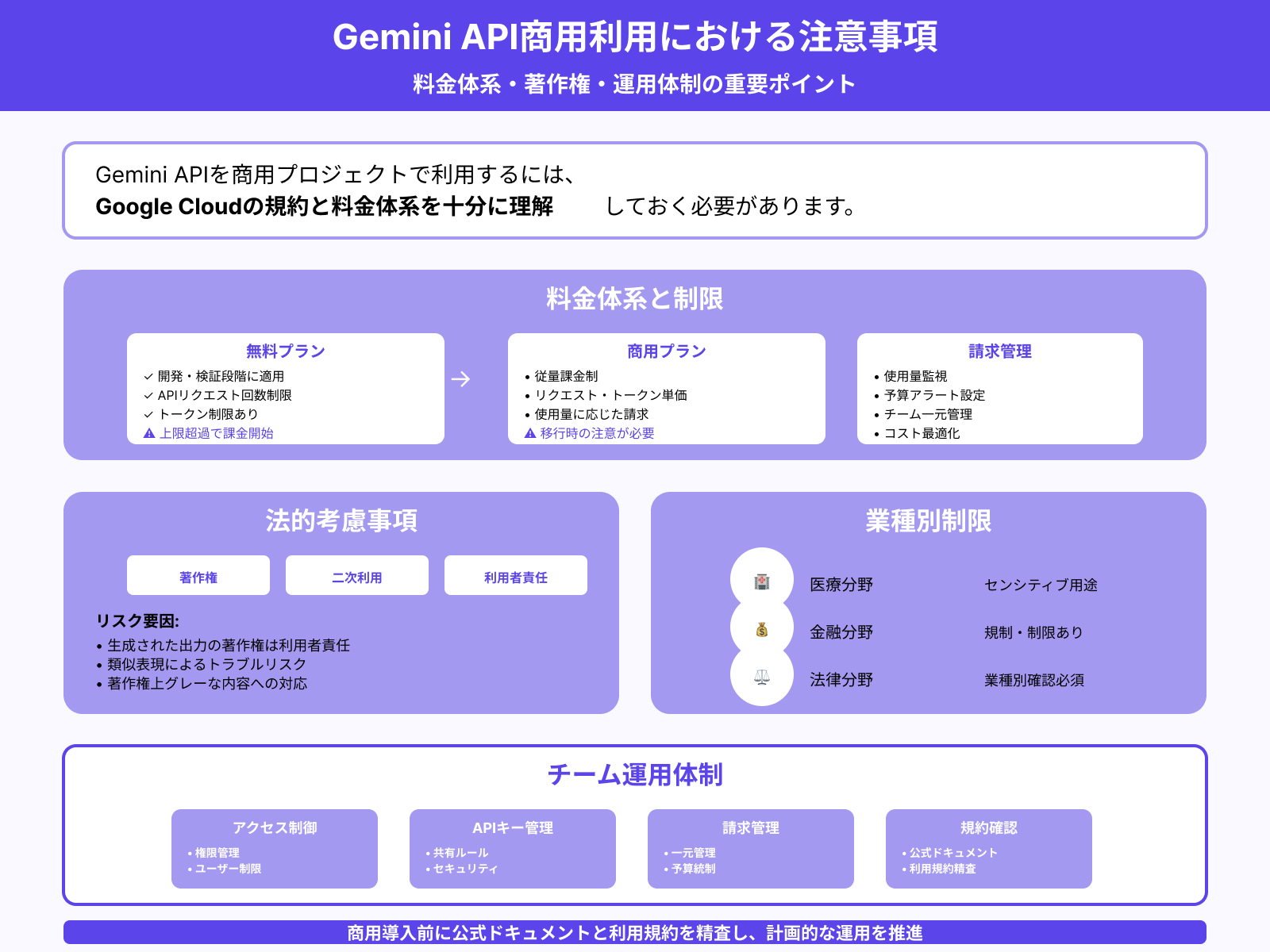

商用利用・有料プランの制限事項

Gemini APIを商用プロジェクトで利用するには、Google Cloudが提供する規約と料金体系を十分に理解しておく必要があります。無料枠にはAPIリクエスト回数やトークン制限があり、上限を超えると課金対象になります。

特に開発や検証段階では無料プランで足りますが、商用に移行する際は従量課金に注意が必要です。また、生成された出力の著作権や二次利用の可否については、利用者が責任を持つ形式です。類似表現や著作権上グレーな内容が出力された場合のトラブルリスクも考慮しなければなりません。

チームで導入する場合は、請求の一元管理やアクセス制御、APIキーの共有ルールも重要になります。さらに、Googleはセンシティブな用途(医療・金融など)に対して制限を設けていることがあり、業種ごとの利用可否も確認が必須です。

商用導入前には必ず公式ドキュメントと利用規約を精査し、計画的に運用を進めることをおすすめします。

まとめ

GeminiはGoogleが提供する強力な生成AIであり、VSCodeと連携させることで、コーディング作業の効率化・品質向上に大きく貢献します。特に、コード生成・バグ修正・ドキュメント作成といった作業を補助する点で、開発者にとって心強いパートナーとなるでしょう。

本記事では、Geminiの特徴や導入手順、活用法から注意点まで、実践的な観点で解説してきました。VSCodeに組み込むことで、Geminiの力をより身近に、より実務的に活かすことが可能です。

今後、生成AIと開発ツールの統合はますます進むと考えられます。ぜひこの機会に、Gemini×VSCodeの環境を整え、自分の開発スタイルにAIの力を取り入れてみてください。まずは小さな活用から始めて、その便利さを実感してみましょう。