生成AIパスポートは意味ない?理由・批判・今後の課題を徹底検証

生成AIパスポートって最近よく聞くけど、本当に取る意味あるの?

みんな「意味ない」って言ってるけど、実際のところどうなの?

時間とお金をかけて勉強する価値があるのか知りたい!

生成AIパスポートは2024年に本格運用が開始された新しい資格制度ですが、SNSやネット上では「意味ない」という批判的な声が多数見られます。一方で、初学者向けの教育ツールとして評価する意見も存在し、この資格の真の価値について議論が分かれているのが現状です。

そこでこの記事では、生成AIパスポートが「意味ない」と言われる具体的な理由を詳しく検証し、教育現場や企業での実際の運用状況、他のAI資格との比較分析を通じて、この資格の真の価値を客観的に評価します。

- 生成AIパスポートが「意味ない」と批判される具体的な理由がわかる

- 教育現場や企業での実際の評価と活用状況がわかる

- 生成AI時代に本当に必要なスキルと効果的な学習方法がわかる

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

生成AIパスポートとは何か?

生成AIパスポートは、一般社団法人「生成AI活用普及協会(GUGA)」が2024年に開始した新しい資格試験制度です。ChatGPTやCopilotなどの生成AI技術を適切に活用するための基礎知識を評価する検定として注目を集めています。

ここからは、生成AIパスポートの具体的な内容について以下の観点から解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

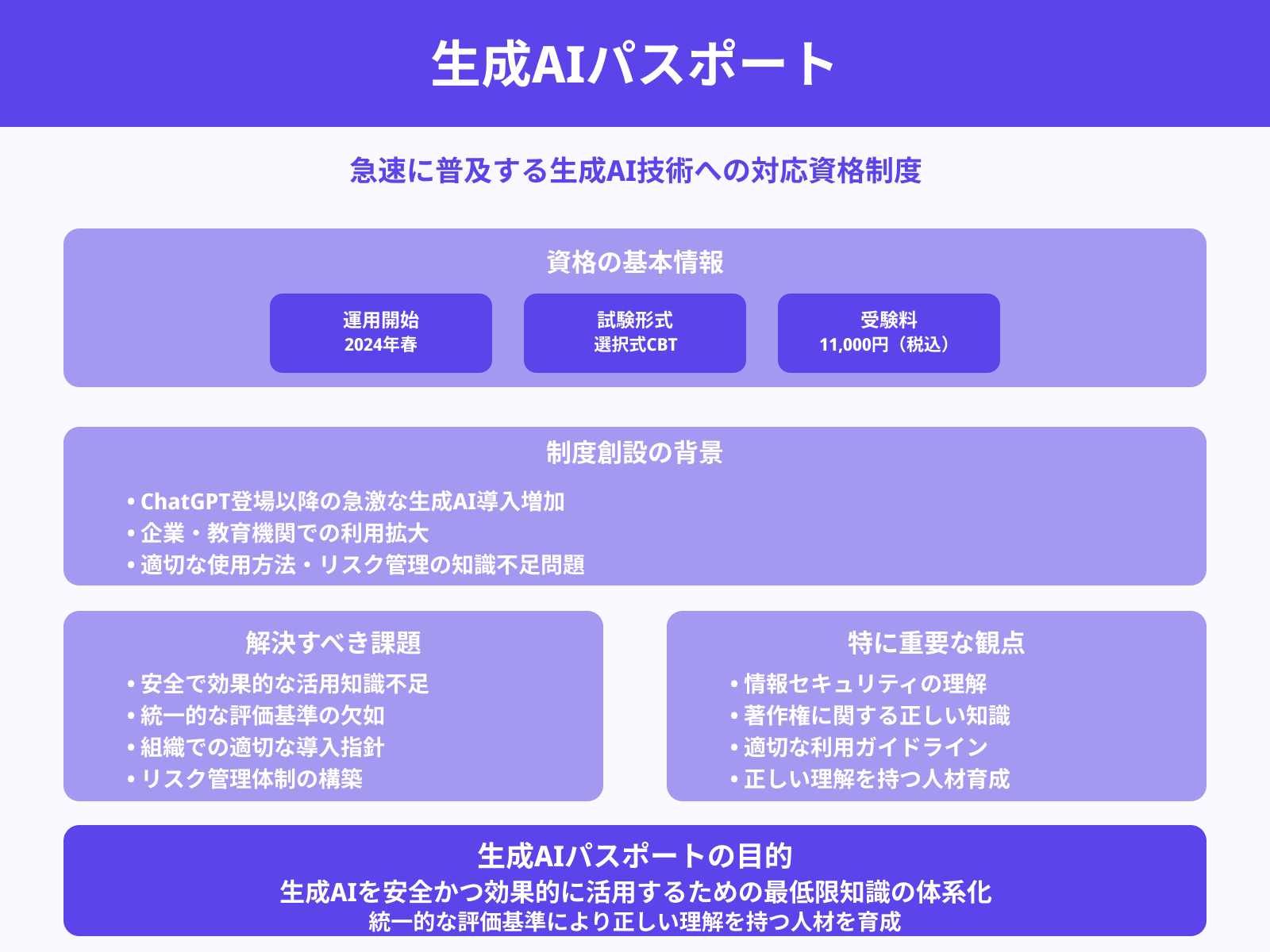

制度の概要と導入背景

生成AIパスポートは、急速に普及する生成AI技術に対応するため、2024年春に本格的な運用が開始されました。試験は選択式のCBT(Computer Based Testing)形式で実施され、受験料は11,000円(税込)に設定されています。

この資格制度の背景には、企業や教育機関における生成AI利用の急激な増加があります。

ChatGPTの登場以降、多くの組織で生成AIツールの導入が進む一方で、適切な使用方法やリスク管理に関する知識不足が課題となっていました。そこで、生成AIを安全かつ効果的に活用するための最低限の知識を体系化し、統一的な評価基準を設けることが重要視されるようになりました。

特に情報セキュリティや著作権の観点から、正しい理解を持つ人材の育成が急務とされています。生成AIパスポートの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

対象となるスキルと評価基準

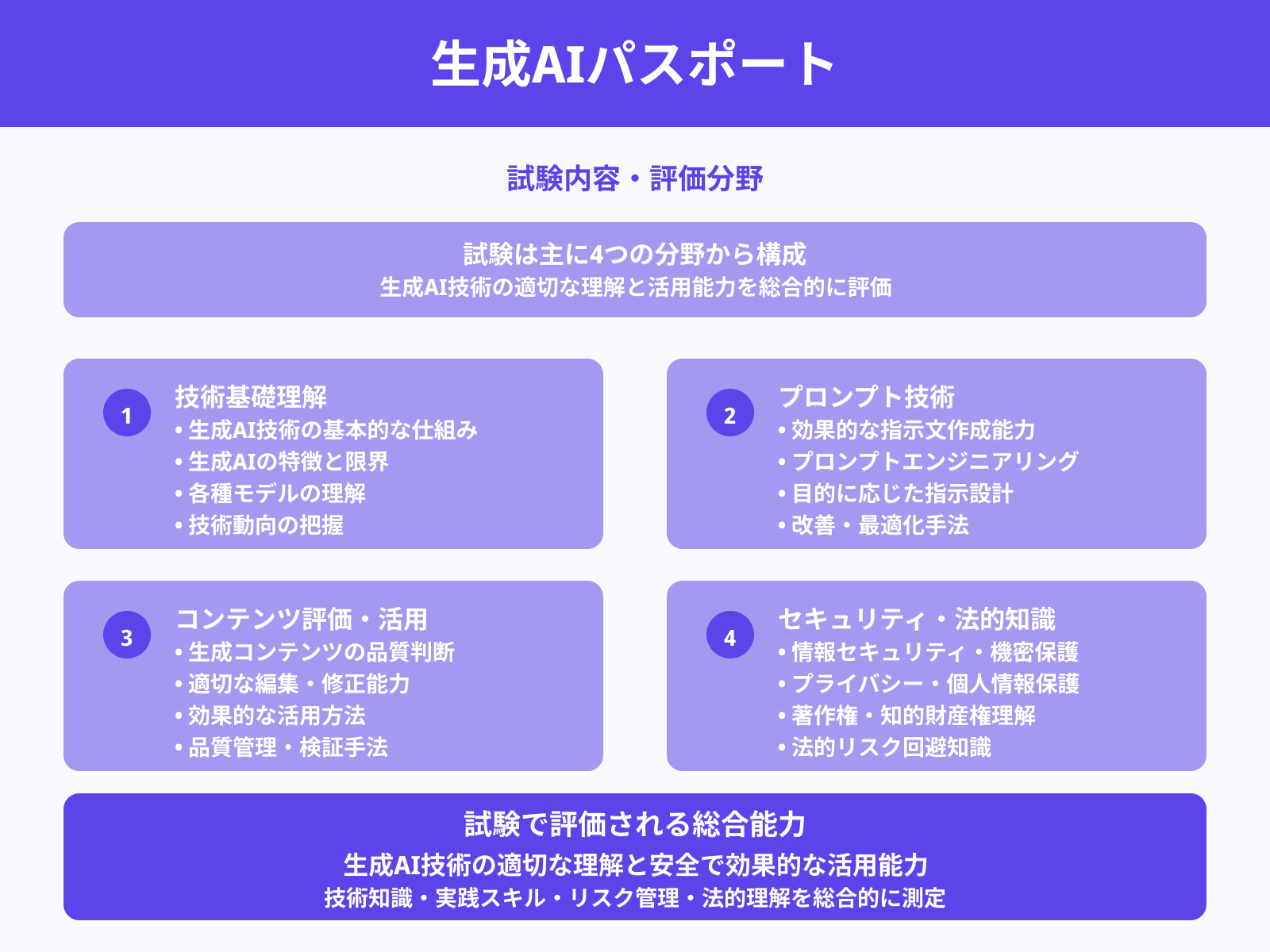

生成AIパスポートの試験内容は、主に4つの分野から構成されています。

第一に、生成AI技術の基本的な仕組みと特徴を理解しているかが評価対象です。プロンプトの作成技術も重要な評価項目の一つとなっており、効果的な指示文を作成する能力が問われます。

また、生成されたコンテンツの品質を判断し、適切に編集・活用する能力も測定対象です。情報セキュリティとプライバシー保護の観点から、機密情報の取り扱いや個人情報保護に関する知識も評価されます。

さらに、著作権や知的財産権に関する理解度も試験範囲に含まれており、法的リスクを回避するための基礎知識が求められます。

生成AIパスポートの取得難易度をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

国の目的と普及を目指す理由

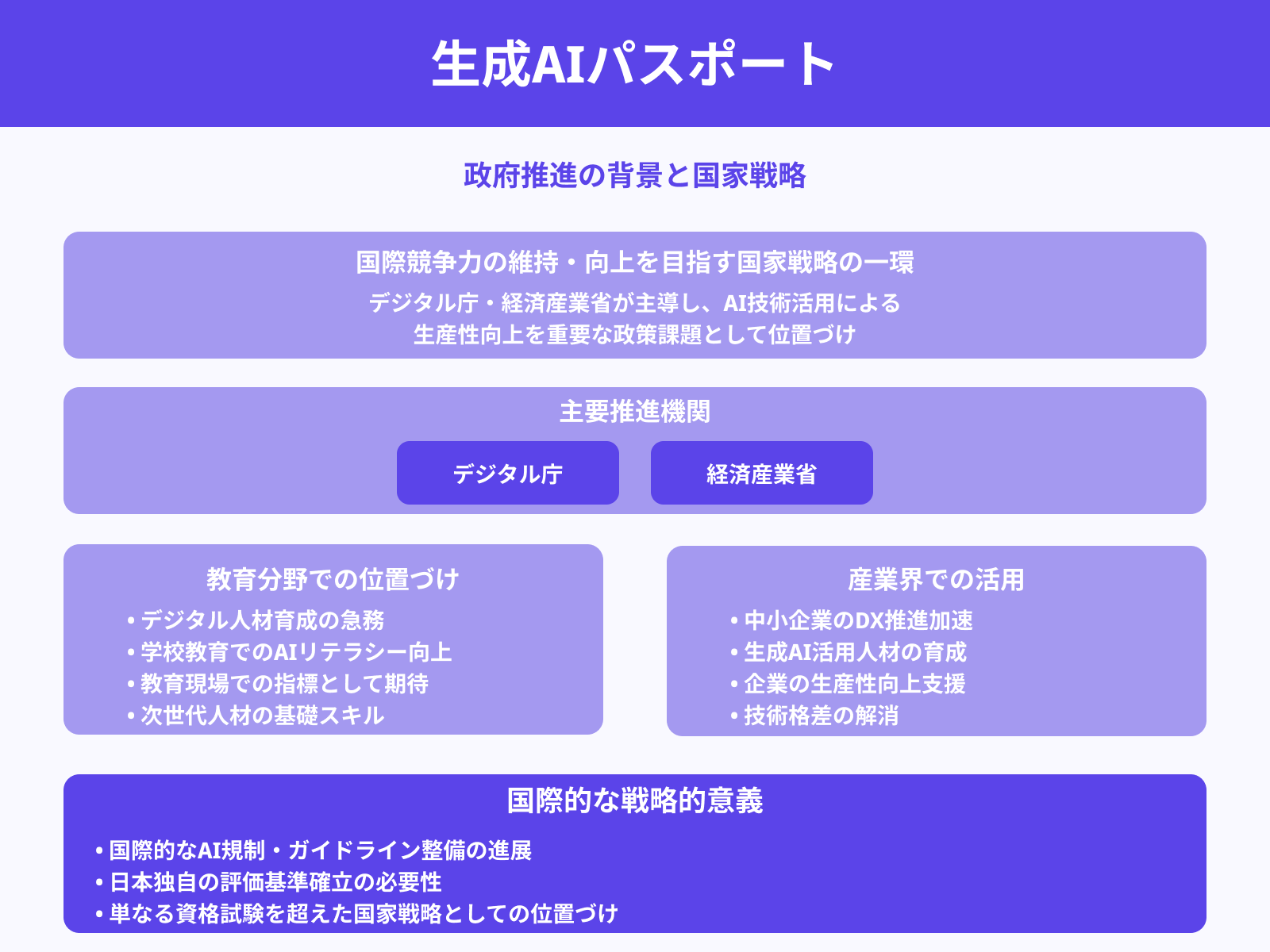

政府が生成AIパスポートの普及を推進する背景には、国際競争力の維持・向上があります。特にデジタル庁や経済産業省は、AI技術の活用による生産性向上を重要な政策課題として位置づけています。

教育分野においても、デジタル人材の育成が急務とされており、生成AIパスポートは学校教育におけるAIリテラシー向上の指標として期待されている資格試験制度です。また、中小企業でも生成AIを活用できる人材を育成することで、DX推進を加速させる狙いもあります。

国際的にも、AI技術の適切な利用に関するガイドラインや規制が整備される中で、日本独自の評価基準を確立する必要性が高まっています。このような背景から、生成AIパスポートは単なる資格試験ではなく、国家戦略の一環として位置づけられているのです。

生成AIパスポートの取得が「意味ない」と言われる3つの理由

生成AIパスポートに対しては、多くの批判的な声が上がっているのが現状です。これらの批判は主に、実用性の低さや資格としての価値に対する疑問から生まれています。

ここからは、「意味ない」と言われる具体的な理由について以下の観点から検証します。

それぞれ詳しく解説していきます。

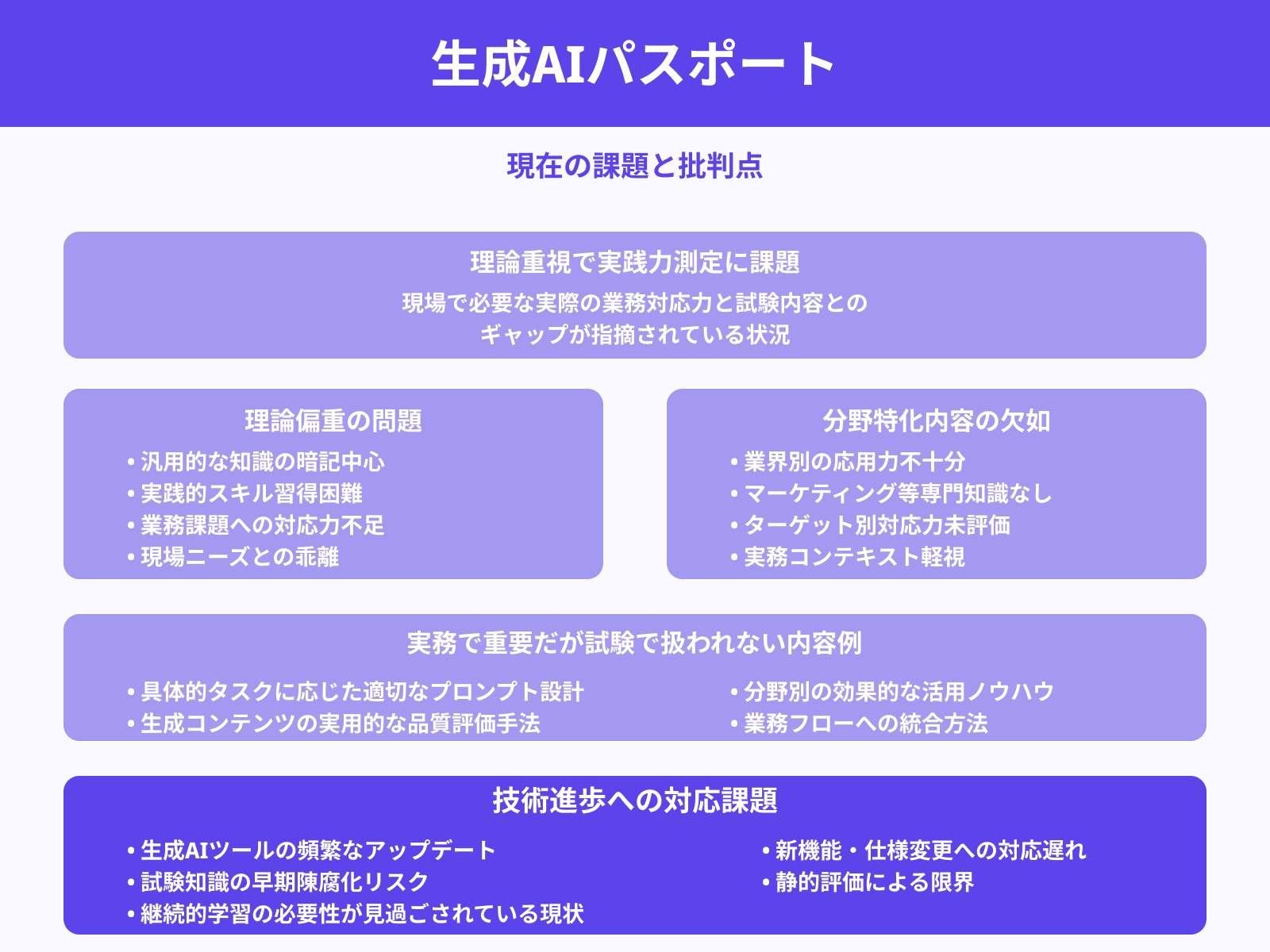

実務に直結しない内容

生成AIパスポートの試験内容は、理論的な知識に偏りがちで、実際の業務で直面する課題への対応力を測定できていないという批判があります。現場では、具体的なタスクに応じた適切なプロンプトの設計や、生成されたコンテンツの品質評価が重要となります。

しかし、試験では汎用的な知識の暗記に重点が置かれており、実践的なスキルを身につけることが困難です。例えば、マーケティング分野で生成AIを活用する場合、ターゲット層に応じた文章作成や効果的な訴求方法の理解が必要ですが、試験ではこのような分野特化の内容は扱われません。

また、生成AIツールは日々アップデートされており、新機能の追加や仕様変更が頻繁に行われています。試験で学んだ知識が実際の業務で活用される頃には、すでに古い情報になっている可能性も高く、継続的な学習の必要性が見過ごされているのが現状です。

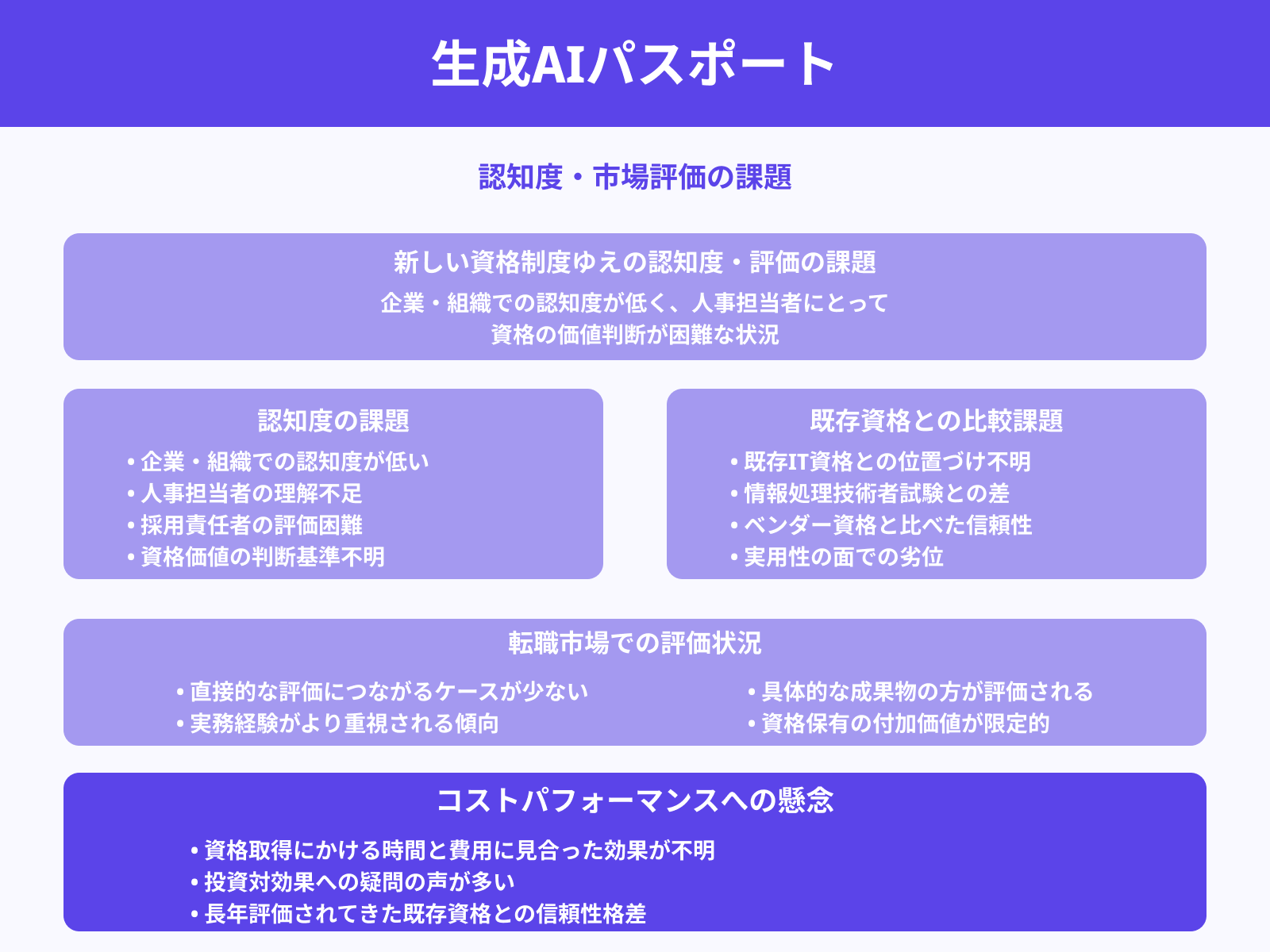

資格としての社会的評価が低い

生成AIパスポートは比較的新しい資格制度であり、企業や組織での認知度がまだ低いという問題があります。

人事担当者や採用責任者にとって、この資格がどの程度の価値を持つのかを判断することが困難な状況です。特に、既存のIT関連資格と比較して、生成AIパスポートの位置づけが明確でないことが課題となっています。

情報処理技術者試験やベンダー資格のように、長年にわたって業界で評価されてきた資格と比べると、信頼性や実用性の面で劣ると見なされがちです。転職市場においても、生成AIパスポートを保有していることが直接的な評価につながるケースは少なく、むしろ実務経験や具体的な成果物の方が重視される傾向にあります。

このため、資格取得にかける時間と費用に見合った効果を得られないという声が多く聞かれます。

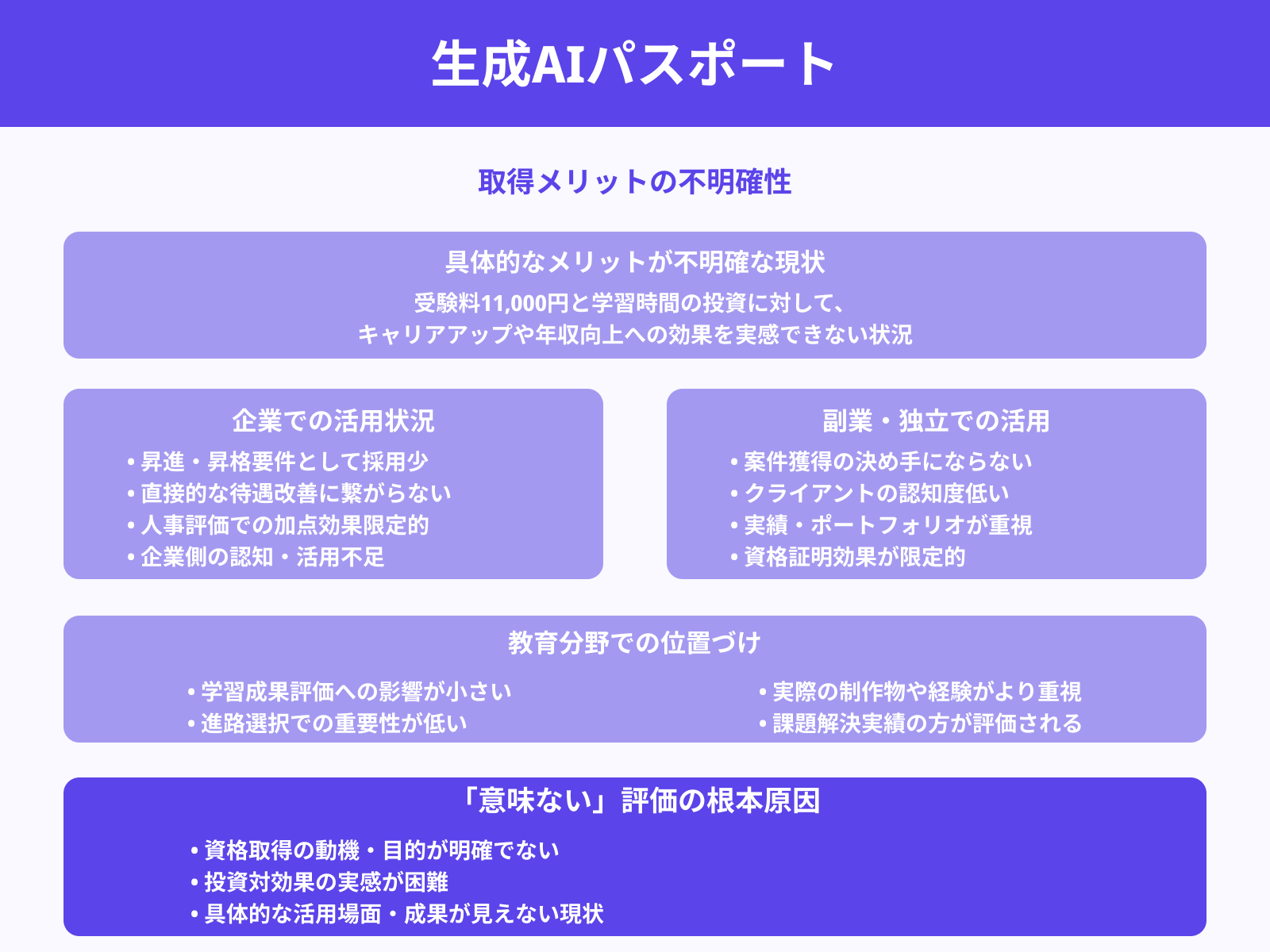

取得のメリットが見えにくい

生成AIパスポートを取得することで得られる具体的なメリットが不明確であることも、批判の要因となっています。

受験料11,000円と学習時間を投資しても、キャリアアップや年収向上に直結する効果を実感できない受験者が多いのが実情です。昇進や昇格の要件として生成AIパスポートを設定している企業はまだ少なく、資格取得が直接的な待遇改善につながる可能性は低いと考えられています。

また、副業や独立において、この資格を持っていることが案件獲得の決め手になるケースも限定的です。教育分野においても、生成AIパスポートの取得が学習成果の評価や進路選択に与える影響は小さく、むしろ実際の制作物や課題解決の経験の方が重視されます。

このように、資格取得の動機や目的が明確でないことが、「意味ない」という評価につながっているのです。

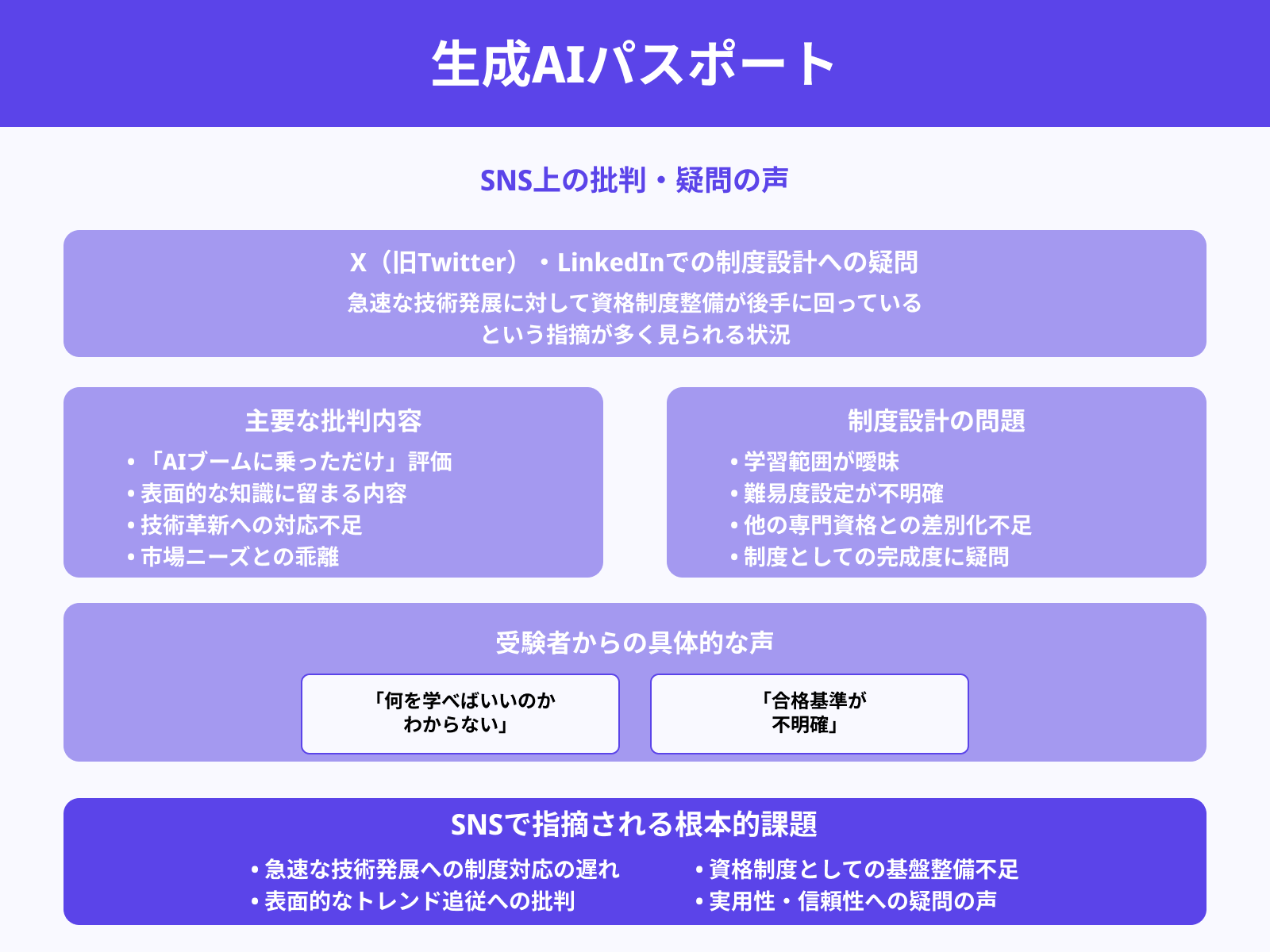

生成AIパスポートにおけるSNS・ネット上の批判的な声

インターネット上では、生成AIパスポートに対する率直な意見が数多く投稿されており、批判的な声が目立つ状況です。これらの意見は実際の受験者や関係者からの生の声として注目を集めています。

ここからは、SNSやネット上で見られる具体的な批判について以下の観点から紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

「とりあえず作った感が強い」という反応

X(旧Twitter)やLinkedInでは、生成AIパスポートの制度設計に対する疑問の声が多く見られます。特に、生成AI技術の急速な発展に対して、資格制度の整備が後手に回っているという指摘が目立ちます。

「AIブームに乗っかっただけの資格」という厳しい評価も少なくありません。

試験内容が表面的な知識に留まっており、実際の技術革新や市場のニーズを十分に反映していないという批判があります。また、他の専門資格と比較して、生成AIパスポートの学習範囲や難易度設定が曖昧であることも指摘されています。

受験者からは「何を学べばいいのかわからない」「合格基準が不明確」といった声が上がっており、資格制度としての完成度に疑問を持つ人が多いのが現状です。

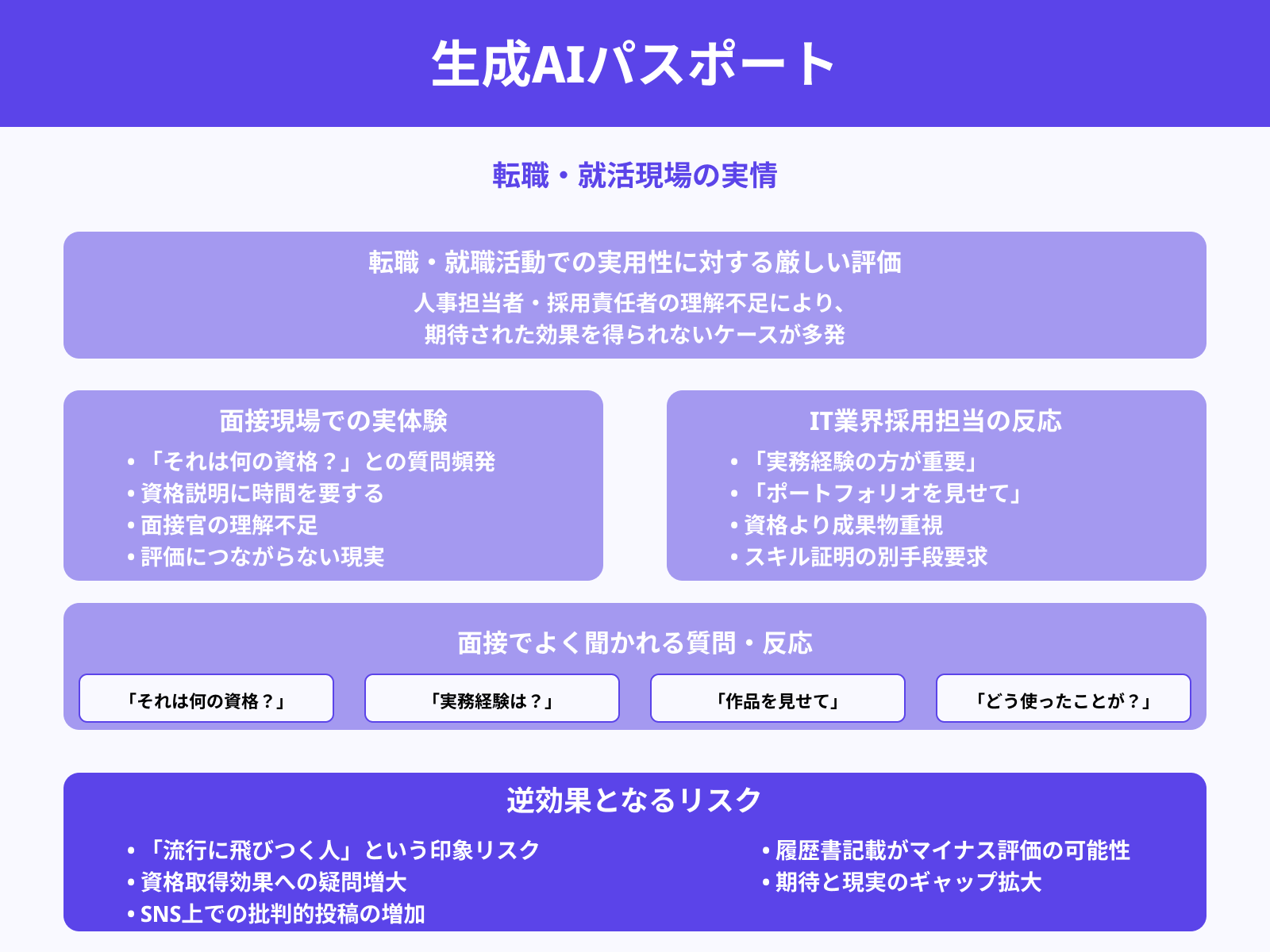

「履歴書に書いても意味がない」との投稿

転職活動や就職活動を経験した人々からは、生成AIパスポートの実用性に対する厳しい意見が寄せられています。特に、人事担当者や採用責任者がこの資格を理解していないケースが多いという報告が目立ちます。

面接官に「それは何の資格ですか?」と聞かれることが頻繁にあり、説明に時間を要することが多いという体験談も見られるのが実情です。また、IT業界の採用担当者からも「実務経験の方が重要」「ポートフォリオを見せてほしい」という反応が多いという報告があります。

さらに、履歴書の資格欄に記載することで、逆に「流行に飛びつく人」という印象を与えてしまうリスクも指摘されています。このような状況から、資格取得の効果に疑問を持つ人が増えており、SNS上での批判的な投稿につながっているのです。

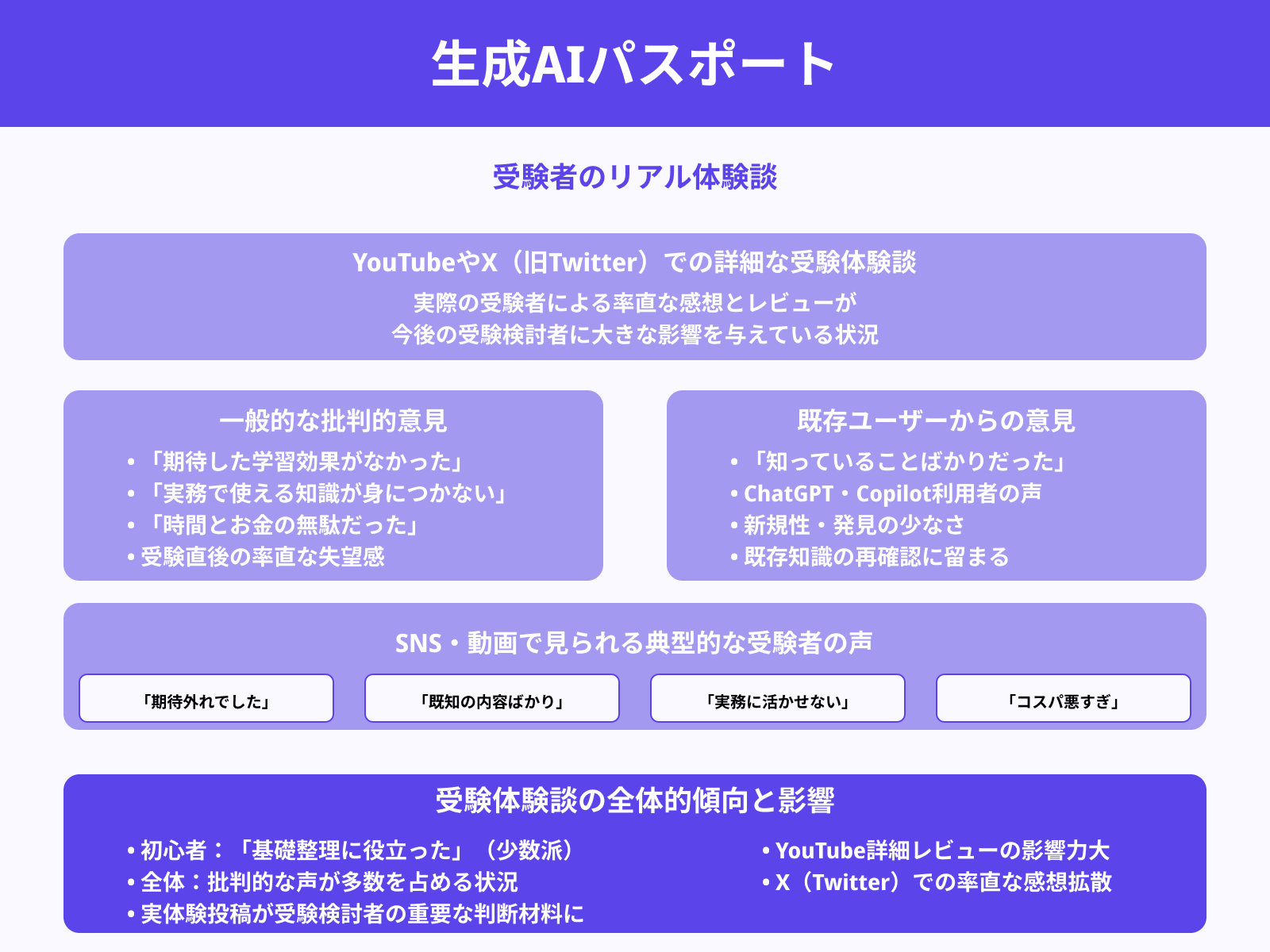

YouTubeやX(旧Twitter)での実体験コメント

YouTube上では、実際に生成AIパスポートを受験した人々の詳細なレビュー動画が投稿されており、リアルな体験談を知ることが可能です。

多くの受験者が「期待していたほどの学習効果がなかった」「実務で使える知識が身につかなかった」という感想を述べています。X(旧Twitter)では、受験直後の率直な感想が多数投稿されており「時間とお金の無駄だった」という厳しい評価も見られます。

特に、既にChatGPTやCopilotを業務で使用している人からは「知っていることばかりだった」という声が多く上がっている点もポイントです。一方で、完全な初心者からは「基礎知識の整理には役立った」という肯定的な意見もありますが、全体的には批判的な声の方が多い状況です。

これらの実体験に基づく投稿は、今後受験を検討している人々の判断材料として大きな影響を与えています。

教育現場・企業における生成AIパスポートの実運用と評価

生成AIパスポートは教育機関や企業での導入が進められていますが、現場での実際の運用状況には多くの課題がある状況です。理想的な活用方法と現実のギャップが、資格の価値に対する疑問を生んでいます。

ここからは、実際の運用現場での状況について以下の観点から検証します。

それぞれ詳しく解説していきます。

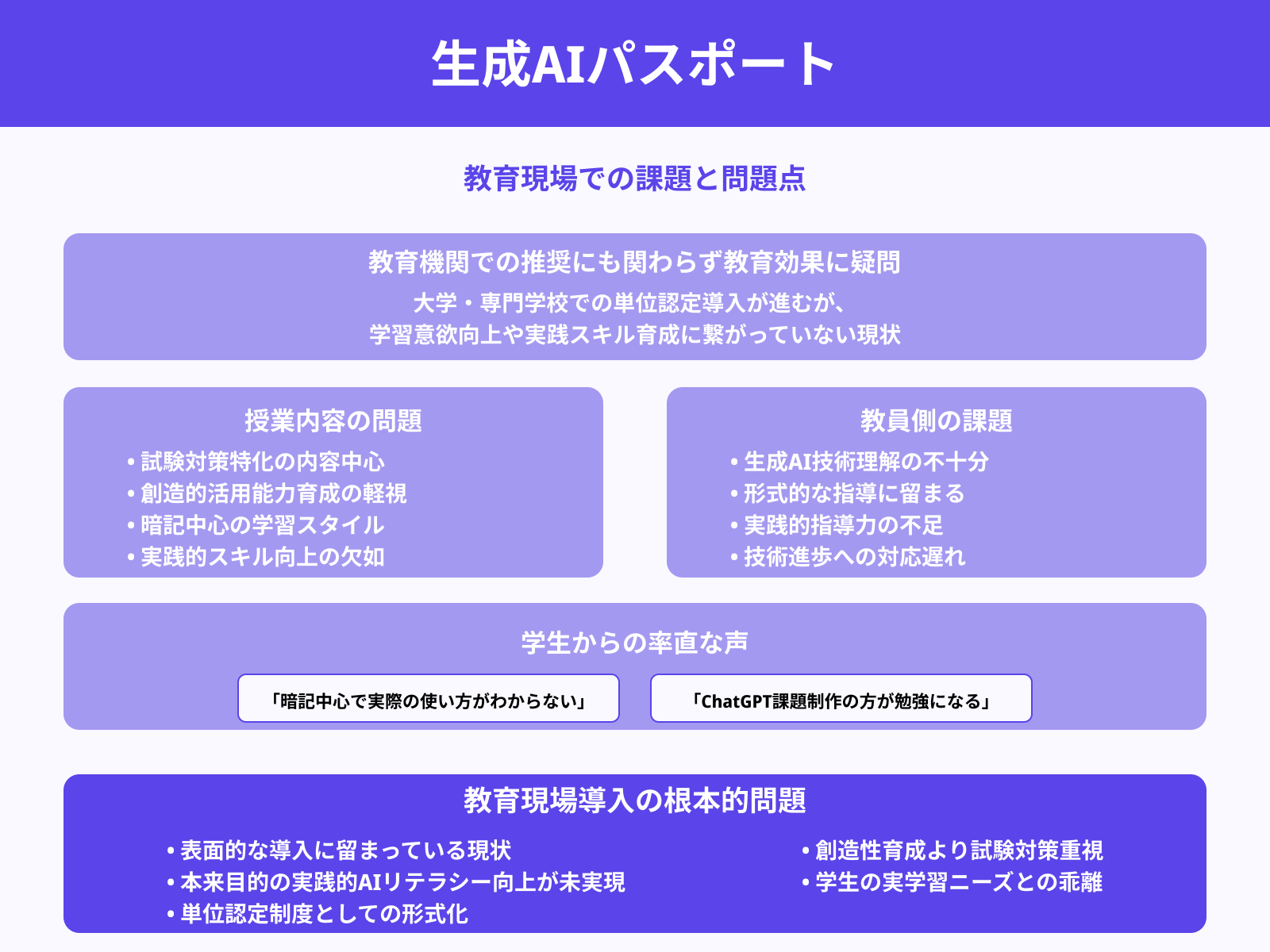

学校教育での形骸化した導入事例

多くの教育機関で生成AIパスポートの取得が推奨されていますが、実際の教育効果には疑問の声が上がっています。特に、大学や専門学校では単位認定の一環として導入されているケースが多いものの、学生の学習意欲や実践的なスキル向上につながっていない状況が見られます。

授業では試験対策に特化した内容が中心となり、生成AIを創造的に活用する能力の育成が軽視されがちです。また、教員側も生成AI技術に対する理解が不十分なケースが多く、形式的な指導に留まっているという報告があります。

学生からは「暗記中心の学習で実際の使い方がわからない」「ChatGPTを使った課題制作の方が勉強になる」という声が多く聞かれます。

このように、教育現場での導入が表面的なものに留まっており、本来の目的である実践的なAIリテラシーの向上が実現できていないのが現状です。

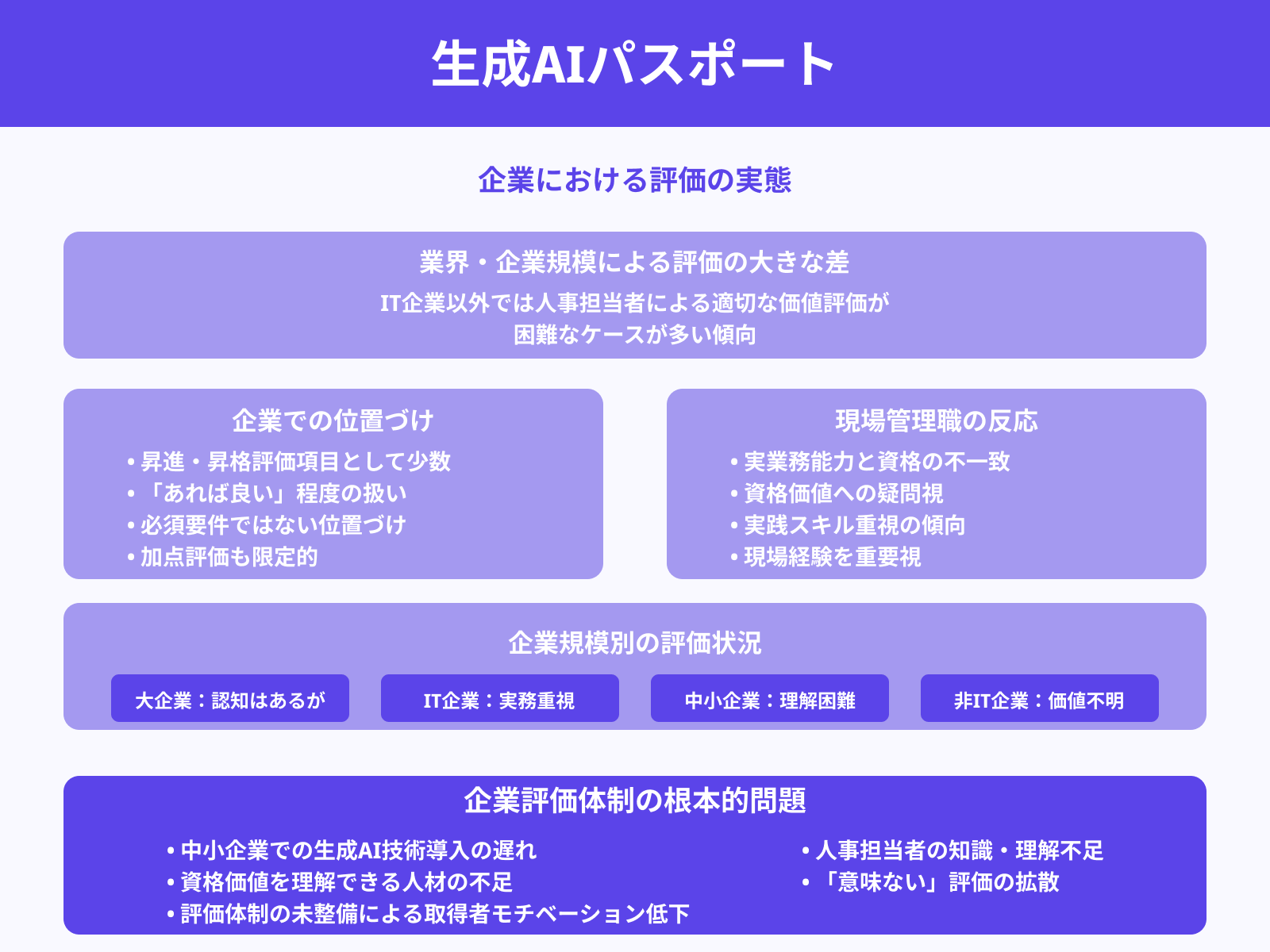

企業側の評価が追いついていない現状

企業における生成AIパスポートの評価は、業界や企業規模によって大きく異なっているのが実情です。特に、IT企業以外では人事担当者がこの資格の価値を適切に評価できていないケースも多い傾向です。

昇進・昇格の評価項目として生成AIパスポートを設定している企業は少なく、多くの場合「あれば良い」程度の位置づけに留まっています。また、実際の業務での生成AI活用能力と資格の有無が必ずしも一致しないため、現場の管理職からも疑問視する声が上がっています。

中小企業では、そもそも生成AI技術の導入が進んでいないため、資格の価値を理解できる人材が不足している状況です。このような企業側の評価体制の未整備が、資格取得者のモチベーション低下や「意味ない」という評価につながっています。

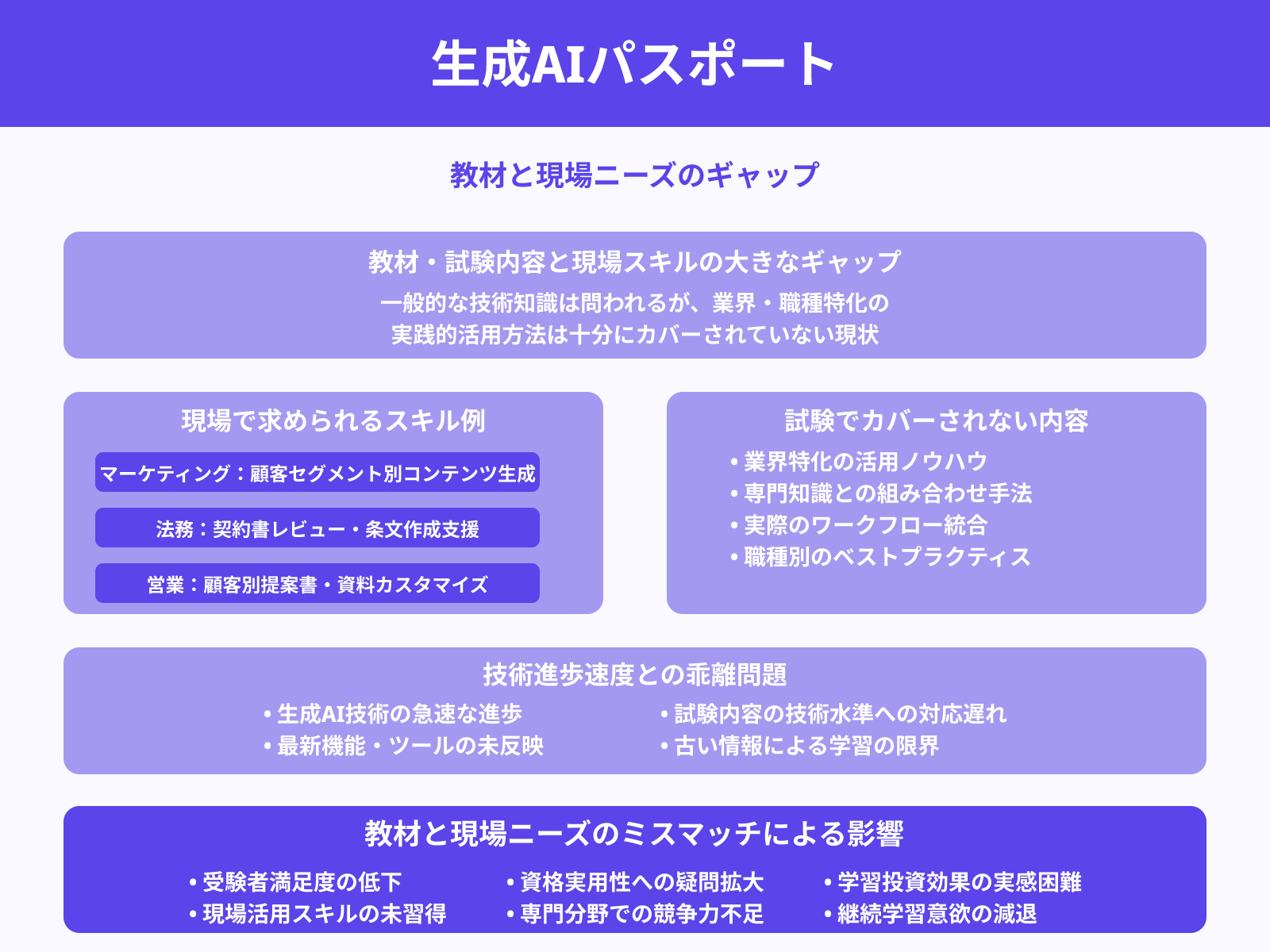

教材・試験の内容と現場ニーズのズレ

生成AIパスポートの教材や試験内容は、実際の現場で求められるスキルとの間に大きなギャップがあります。

試験では一般的な生成AI技術の知識が問われますが、業界や職種に特化した活用方法については十分にカバーされていません。例えば、マーケティング分野では顧客セグメンテーションに応じたコンテンツ生成が重要ですが、試験ではこのような実践的なユースケースは含まれていないのが現状です。

また、法務分野では契約書のレビューや条文の作成支援が求められますが、専門的な法的知識と組み合わせた生成AI活用については学習できません。さらに、生成AI技術の進歩速度が速く、試験内容が現在の技術水準に追いついていないという問題もあります。

このような教材と現場ニーズのミスマッチが、受験者の満足度を下げ、資格の実用性に対する疑問を生んでいるのです。

生成AIパスポートは「意味がある」と考える意見も存在する

生成AIパスポートに対する批判的な声がある一方で、この資格制度の価値を認める意見も少なくありません。特に、AI技術に初めて触れる人や体系的な学習を求める人からは肯定的な評価を得ています。

ここからは、生成AIパスポートの価値を支持する意見について以下の観点から紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

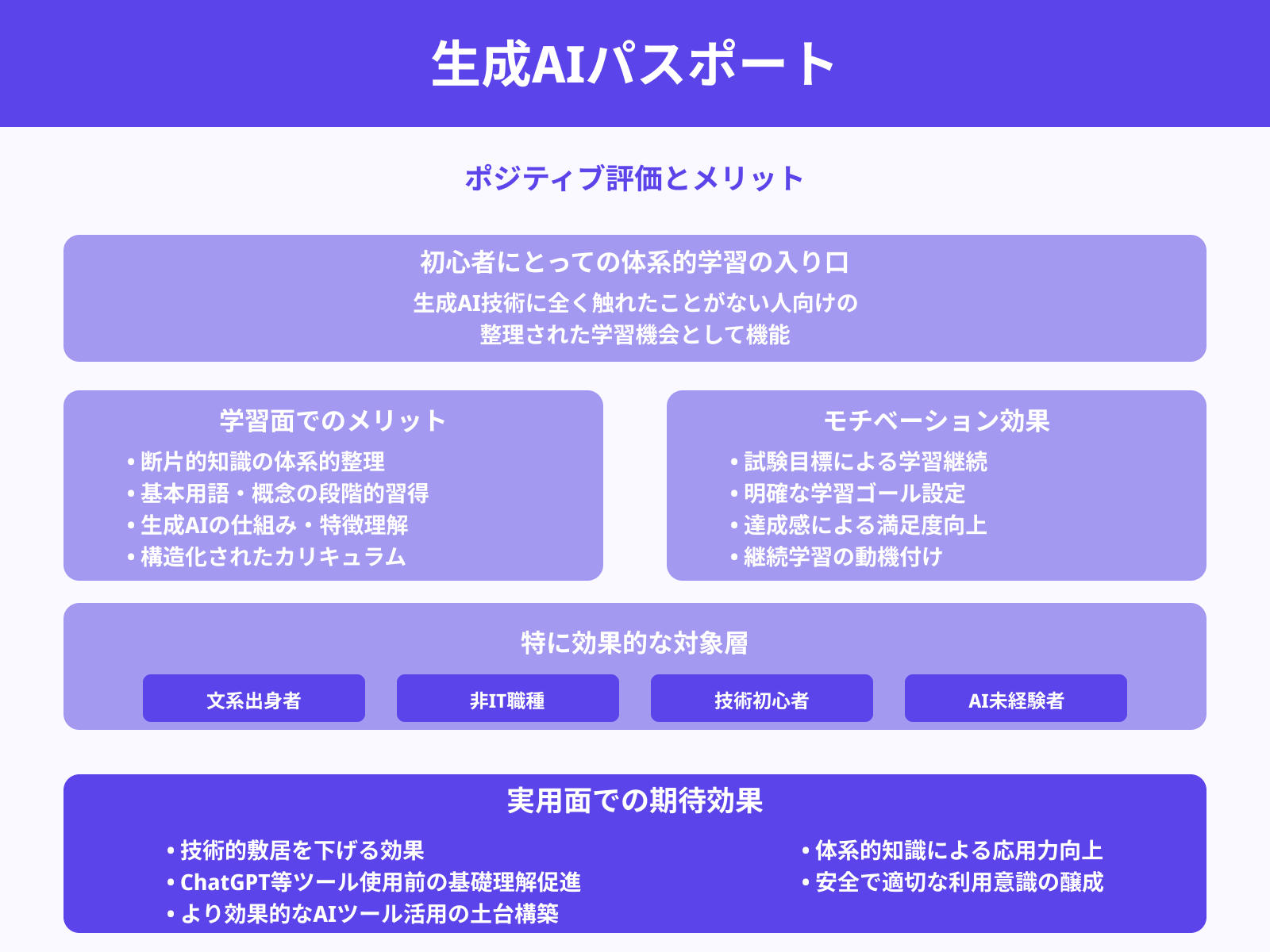

初学者にとってのAIリテラシー教育ツール

生成AI技術に全く触れたことがない人にとって、生成AIパスポートは体系的な学習の入り口として機能します。

独学では断片的になりがちな知識を、資格制度を通じて整理された形で習得できる点はメリットです。基本的な用語や概念の理解から始まり、生成AIの仕組みや特徴について段階的に学習できるカリキュラムです。

また、試験という目標があることで、学習のモチベーションを維持しやすいという声も聞かれます。特に、文系出身者や非IT職種の人々にとっては、技術的な敷居を下げる効果があると評価されているのです。

ChatGPTなどのツールを使い始める前に、基礎的な理解を深めることで、より効果的な活用が可能になるという意見もあります。

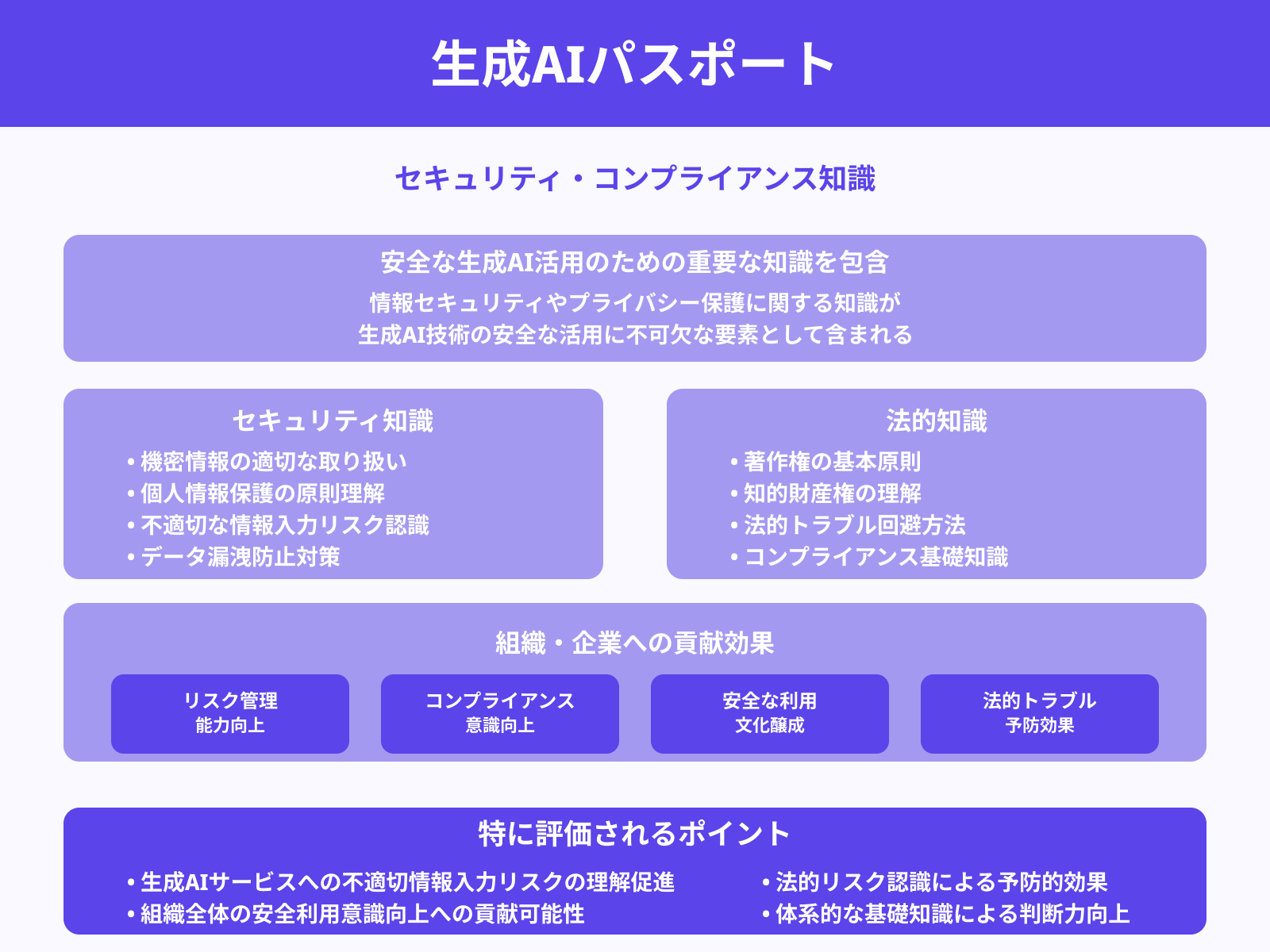

情報セキュリティ意識向上につながる可能性

生成AIパスポートの学習過程では、情報セキュリティやプライバシー保護に関する重要な知識が含まれています。これらの内容は、生成AI技術を安全に活用するために不可欠な要素です。

機密情報の取り扱い方法や個人情報保護の原則について学ぶことで、企業や組織でのリスク管理能力向上につながります。特に、生成AIサービスに不適切な情報を入力してしまうリスクについて理解を深められる点は評価されているポイントです。

また、著作権や知的財産権に関する知識も含まれており、法的トラブルを回避するための基礎知識として役立つという意見があります。このような観点から、組織全体のコンプライアンス意識向上に貢献する可能性があると考えられています。

生成AIの情報漏洩や著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

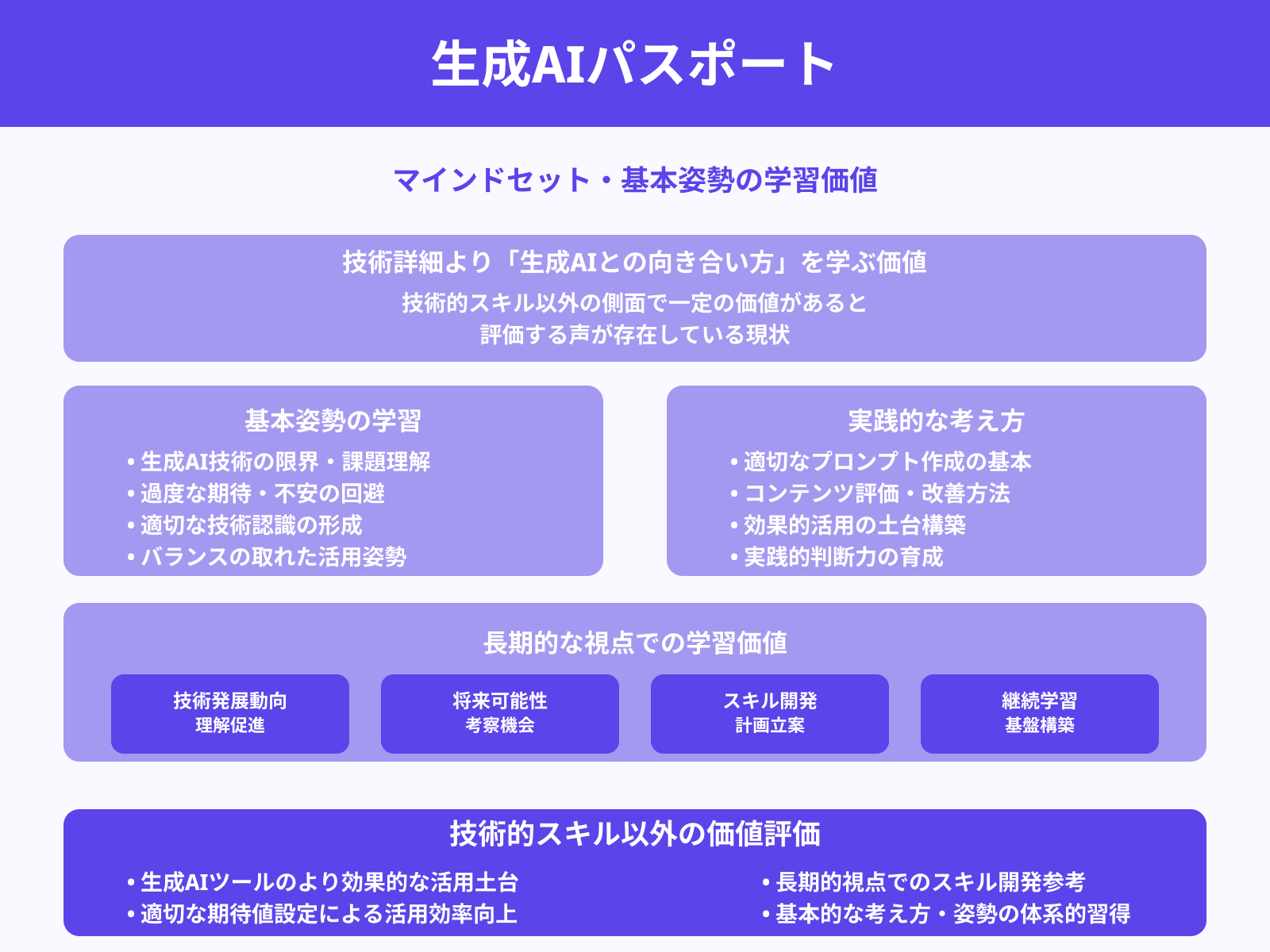

生成AIとの付き合い方を学ぶ第一歩として

生成AIパスポートは、技術的な詳細よりも「どのように生成AIと向き合うべきか」という基本的な姿勢を学ぶ機会として価値があるという意見もあります。

生成AI技術の限界や課題について理解することで、過度な期待や不安を持たずに済むメリットがあります。適切なプロンプトの作成方法や生成されたコンテンツの評価・改善方法について基本的な考え方を身につけることが可能です。

これにより、生成AIツールをより効果的に活用するための土台を築けます。また、生成AI技術の発展動向や将来的な可能性について考える機会にもなり、長期的な視点でのスキル開発計画を立てる際の参考になるという声もあります。

このように、技術的なスキル以外の側面でも一定の価値があると評価する人々が存在しているのです。

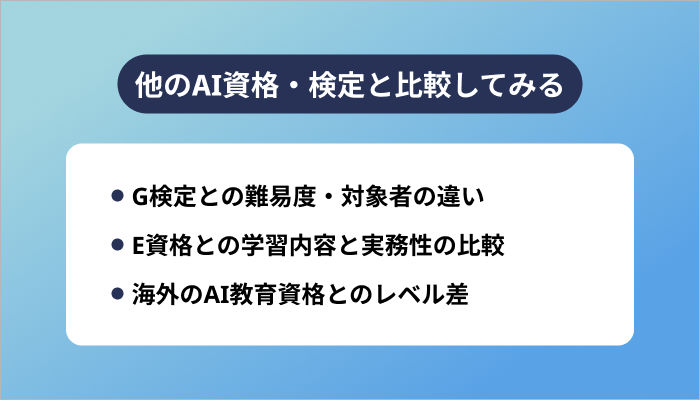

生成AIパスポートと他のAI資格・検定を比較してみる

生成AIパスポートの価値を客観的に評価するためには、他のAI関連資格との比較が重要です。既存の資格制度と比較することで、生成AIパスポートの位置づけや特徴が明確になります。

ここからは、主要なAI資格との比較について以下の観点から分析します。

それぞれ詳しく解説していきます。

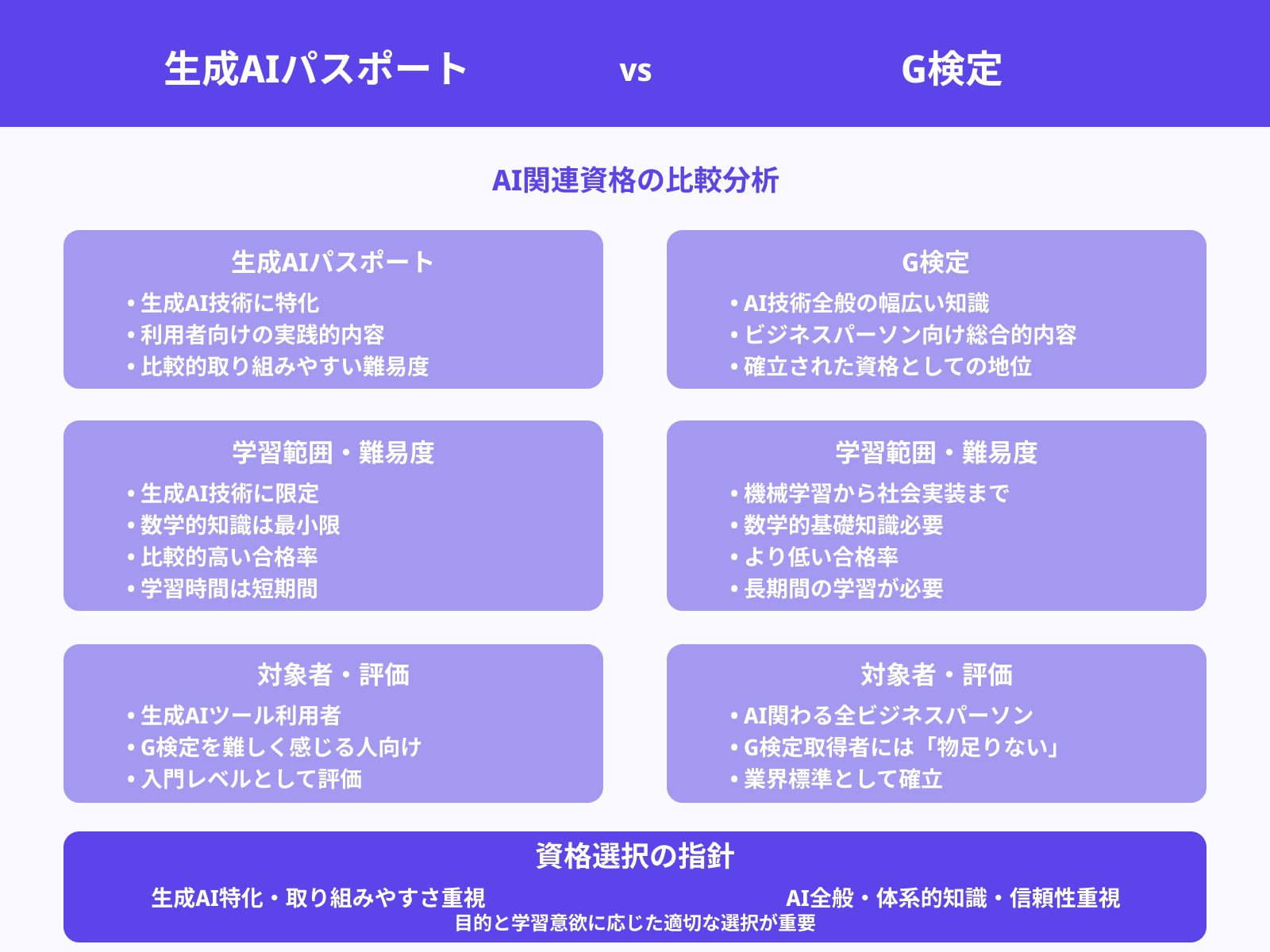

G検定との難易度・対象者の違い

G検定(ジェネラリスト検定)は、日本ディープラーニング協会が主催する資格で、AI技術の幅広い知識を問う検定として確立されています。

生成AIパスポートと比較すると、G検定の方が学習範囲が広く、数学的な基礎知識も必要です。難易度の面では、G検定の方が高いとされており、合格率も生成AIパスポートより低い傾向にあります。

G検定では機械学習の基本概念から深層学習の仕組み、AIの社会実装まで幅広い知識が求められるのに対し、生成AIパスポートは生成AI技術に特化した内容となっています。対象者についても違いがあり、G検定はAI技術全般に関わるビジネスパーソンを想定しているのに対し、生成AIパスポートは生成AIツールの利用者により特化した内容です。

このため、既にG検定を取得している人からは「内容が物足りない」という声も聞かれる一方で、G検定を難しく感じる人には取り組みやすい資格として評価されています。

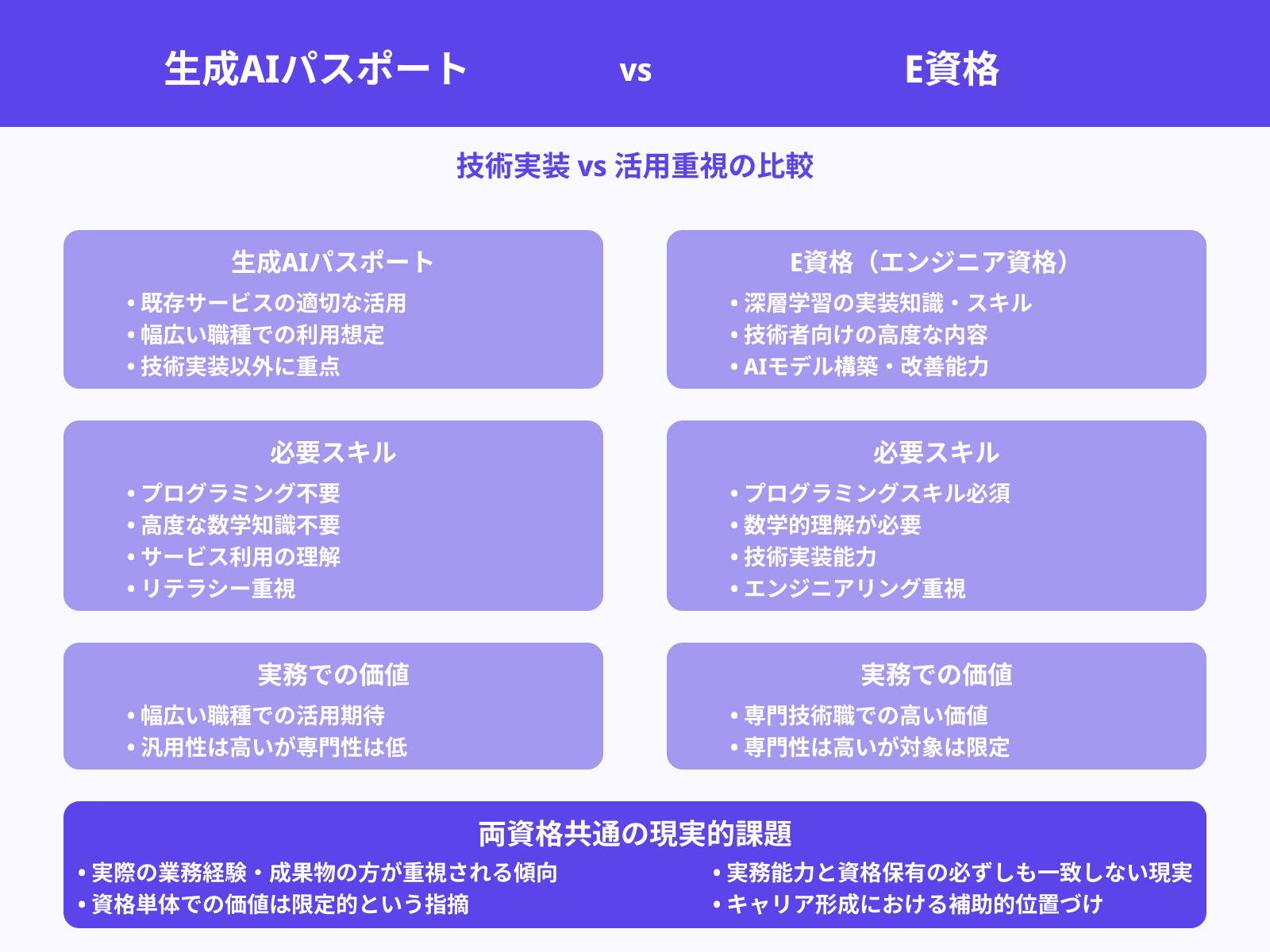

E資格との学習内容と実務性の比較

E資格(エンジニア資格)は、深層学習の実装に必要な知識とスキルを認定する資格で、技術者向けの高度な内容となっています。

生成AIパスポートとは対象者や学習内容が大きく異なり、直接的な比較は困難ですが、実務での活用という観点では興味深い対比があります。E資格では、プログラミングスキルや数学的な理解が必須となり、実際にAIモデルを構築・改善する能力が求められている状況です。

一方、生成AIパスポートは技術的な実装よりも、既存のサービスを適切に活用する能力に重点が置かれています。実務性の観点では、E資格の方が専門的な技術職での価値が高い一方で、生成AIパスポートは幅広い職種での活用が期待されています。

ただし、現実的には両方の資格とも、実際の業務経験や成果物の方が重視される傾向にあり、資格単体での価値は限定的だという指摘もある状況です。

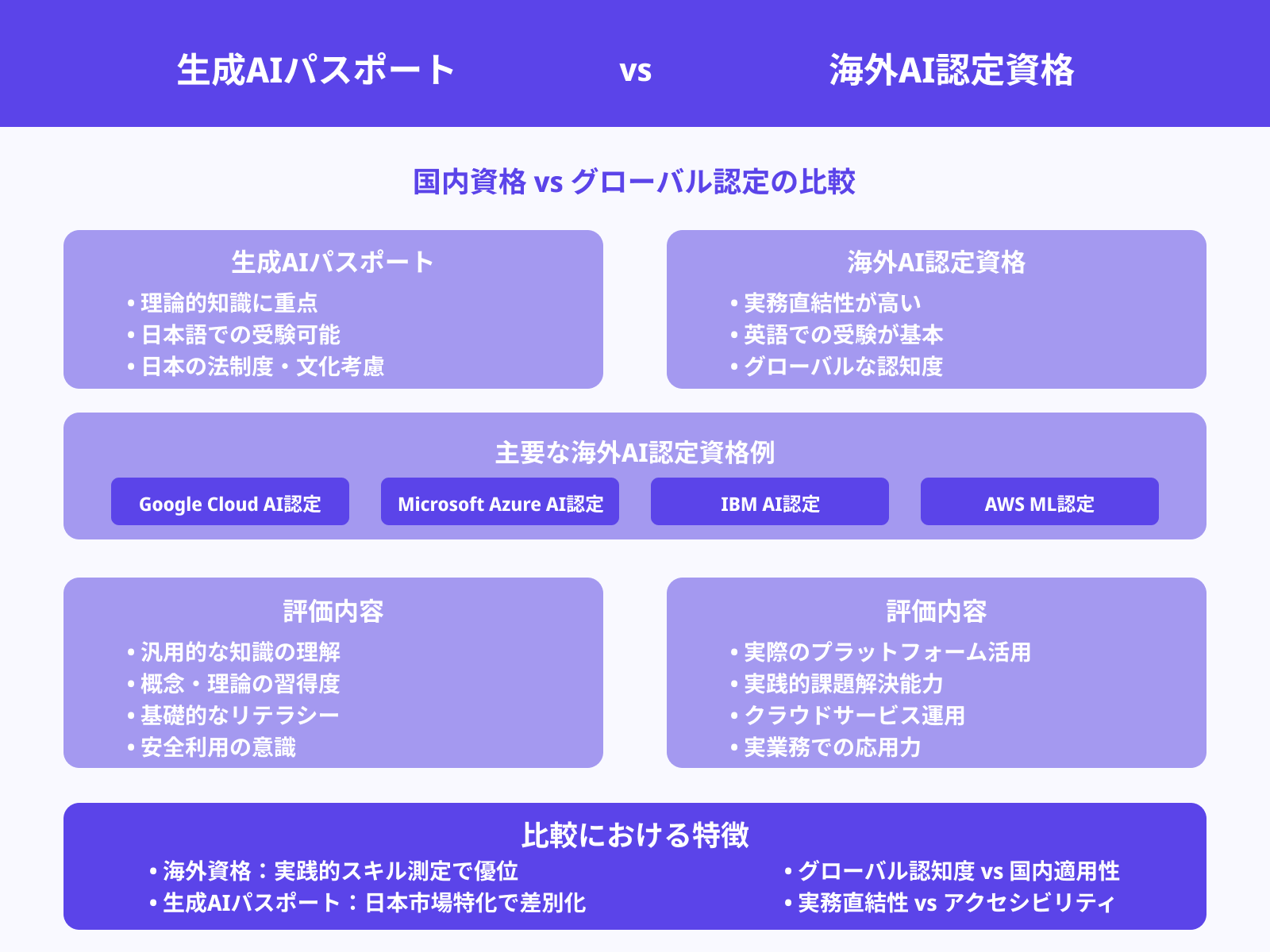

海外のAI教育資格とのレベル差

海外では、GoogleやMicrosoft、IBMなどの大手IT企業が提供するAI関連の認定資格が人気を集めています。これらの資格は実際のプラットフォームやサービスの活用能力を測定するため、実務直結性が高いという特徴があります。

例えば、Google Cloud AI Platform認定やMicrosoft Azure AI認定などは、クラウドサービスを活用した実践的な課題解決能力を評価しがちです。これらと比較すると、生成AIパスポートは理論的な知識により重点が置かれており、実践的なスキル測定の面で劣るという指摘があります。

また、海外の資格は英語での受験が基本となっており、グローバルな認知度も高いという点はメリットです。一方で、生成AIパスポートは日本語での受験が可能で、日本の法制度や文化的背景を考慮した内容となっている点で差別化されています。

生成AI時代に本当に必要なスキルとは

生成AIパスポートの価値を考える上で、生成AI時代に真に求められるスキルは何かを理解することが重要です。技術の急速な進歩に対応するためには、資格取得よりも実践的な能力開発が優先されるべきかもしれません。

ここからは、生成AI時代に本当に必要なスキルについて以下の観点から考察します。

それぞれ詳しく解説していきます。

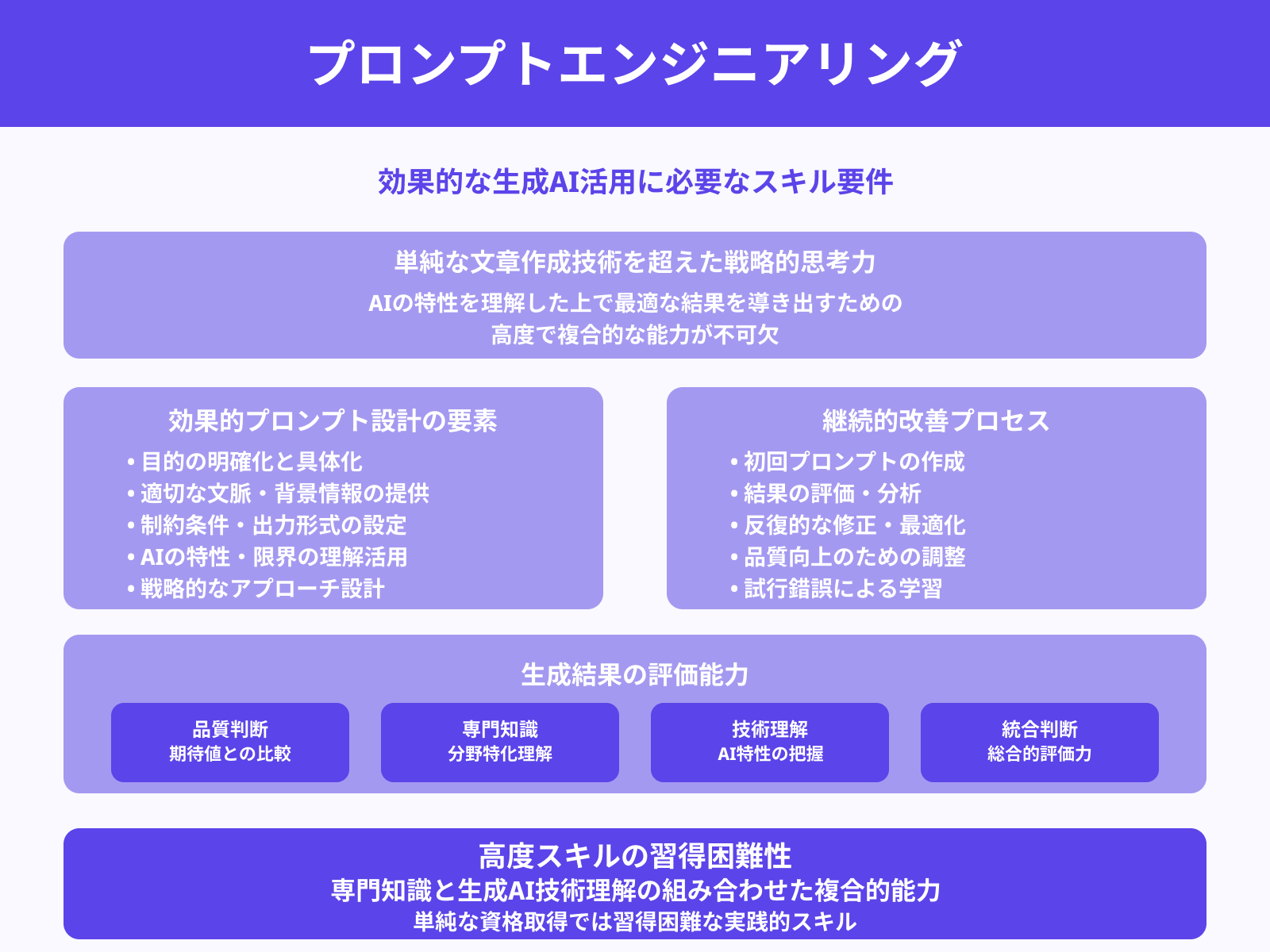

プロンプト設計と評価の力

生成AI技術を効果的に活用するためには、適切なプロンプト(指示文)を設計する能力が不可欠です。

この能力は単純な文章作成技術ではなく、AIの特性を理解した上で最適な結果を導き出すための戦略的思考力と言えます。効果的なプロンプトの設計には、目的の明確化、文脈の提供、制約条件の設定など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。

また、一度のプロンプトで完璧な結果を得ることは困難なため、反復的な改善プロセスを通じて品質を向上させる能力も重要です。さらに、生成された結果を評価し、期待する品質に達しているかを判断する能力も必要です。

この評価能力は、各分野の専門知識と生成AI技術の理解を組み合わせた高度なスキルであり、単純な資格取得では習得困難な能力と考えられています。

生成AIにおけるプロンプトの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

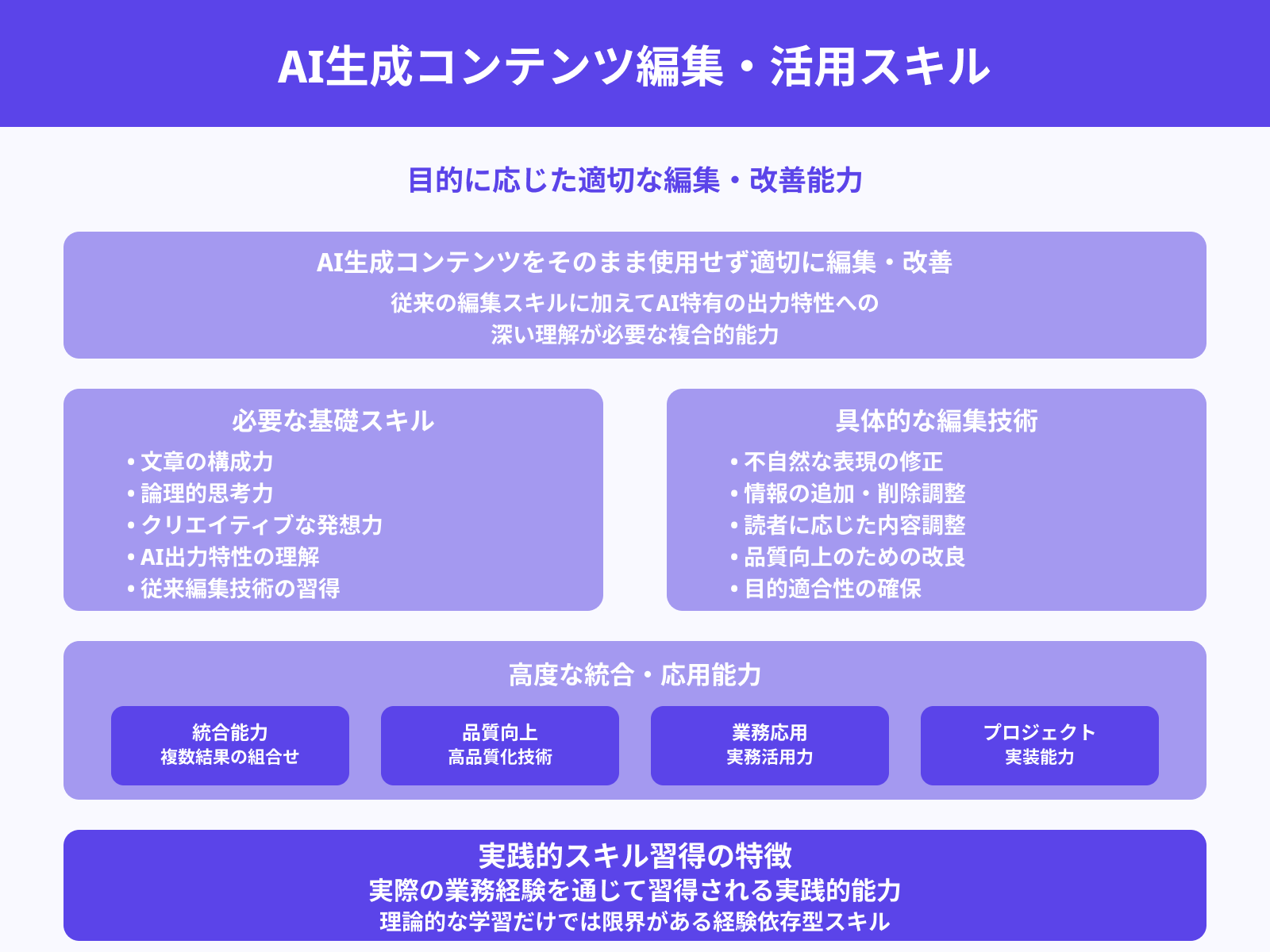

AIの出力を編集・活用する能力

生成AIが作成したコンテンツをそのまま使用するのではなく、目的に応じて適切に編集・改善する能力が重要です。

この能力には、文章の構成力、論理的思考力、クリエイティブな発想力など、従来の編集スキルに加えてAI特有の出力特性への理解が必要です。AI生成コンテンツの品質向上のためには、不自然な表現の修正、情報の追加・削除、読者に応じた調整など、多様な編集技術が求められます。

また、複数の生成結果を組み合わせて、より高品質なコンテンツを作成する統合能力も重要な要素です。さらに、生成されたアイデアやコンテンツを実際の業務やプロジェクトに活用するための応用力も必要です。

これらの能力は実際の業務経験を通じて習得されるものであり、理論的な学習だけでは限界があると考えられています。

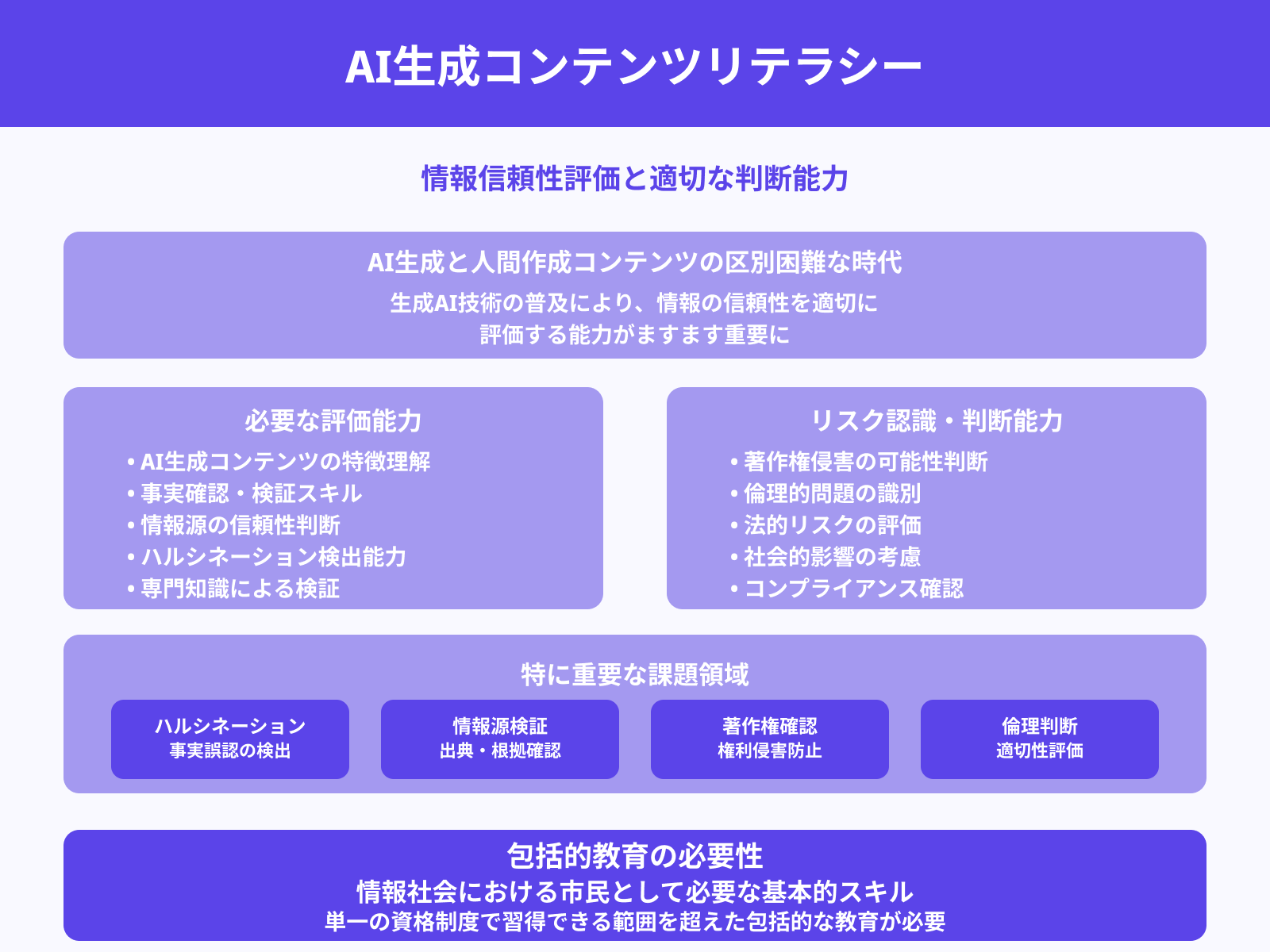

情報の真偽を見極めるリテラシー

生成AI技術の普及により、AI生成コンテンツと人間が作成したコンテンツの区別が困難になってきています。このような状況下では、情報の信頼性を適切に評価する能力がますます重要です。

AI生成コンテンツの特徴を理解し、事実確認や情報源の検証を行う能力が求められます。特に、生成AIは事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成する可能性があるため、専門知識を持った人間による検証が不可欠です。

また、生成されたコンテンツが著作権や倫理的な問題を含んでいないかを判断する能力も重要です。これらのリテラシーは、情報社会において市民として必要な基本的スキルでもあり、単一の資格制度で習得できる範囲を超えた包括的な教育が必要とされています。

まとめ

生成AIパスポートについて多角的に検証した結果、この資格制度には明確な課題が存在することが分かりました。

実務直結性の低さ、社会的評価の不足、投資対効果への疑問など、「意味ない」と言われる理由には一定の根拠があります。一方で、初学者向けの教育ツールとしての価値や、基礎的なAIリテラシー向上への貢献という肯定的な側面も存在します。

特に、情報セキュリティ意識の向上や適切な生成AI活用の指針として、一定の意義は認められるでしょう。重要なのは、生成AI時代に本当に必要なスキルは資格取得だけでは習得できないということです。

プロンプト設計能力、編集・活用スキル、情報リテラシーなど、実践的な能力開発により多くの時間を投資することが賢明と言えます。

生成AIパスポートの取得を検討している方は、自身の現在のスキルレベル、キャリア目標、学習に投資できる時間とコストを総合的に考慮して判断することをお勧めします。資格取得よりも、実際の業務での生成AI活用経験を積むことの方が、より大きな価値をもたらす可能性が高いでしょう。

なお、生成AIパスポートの取得に向けた勉強方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。