音楽生成AIおすすめ7選!活用のメリットや注意点も解説

AIが本当に音楽を作れるの?

どんなジャンルの音楽を作れるの?

プロのような音楽がAIで作れるの?

近年、AI技術の進化によって、誰でも簡単にオリジナルの音楽を作れる時代がやってきました。特に生成AIを活用した音楽ツールは、プロの音楽家でなくても高品質な楽曲を短時間で生み出せる点が注目されています。

ジャンルや雰囲気を選ぶだけでAIが自動で作曲してくれるため、動画制作やゲーム開発、店舗BGMなど幅広い分野で活用が進んでいます。

本記事では、音楽ができる生成AIについて以下の内容を解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

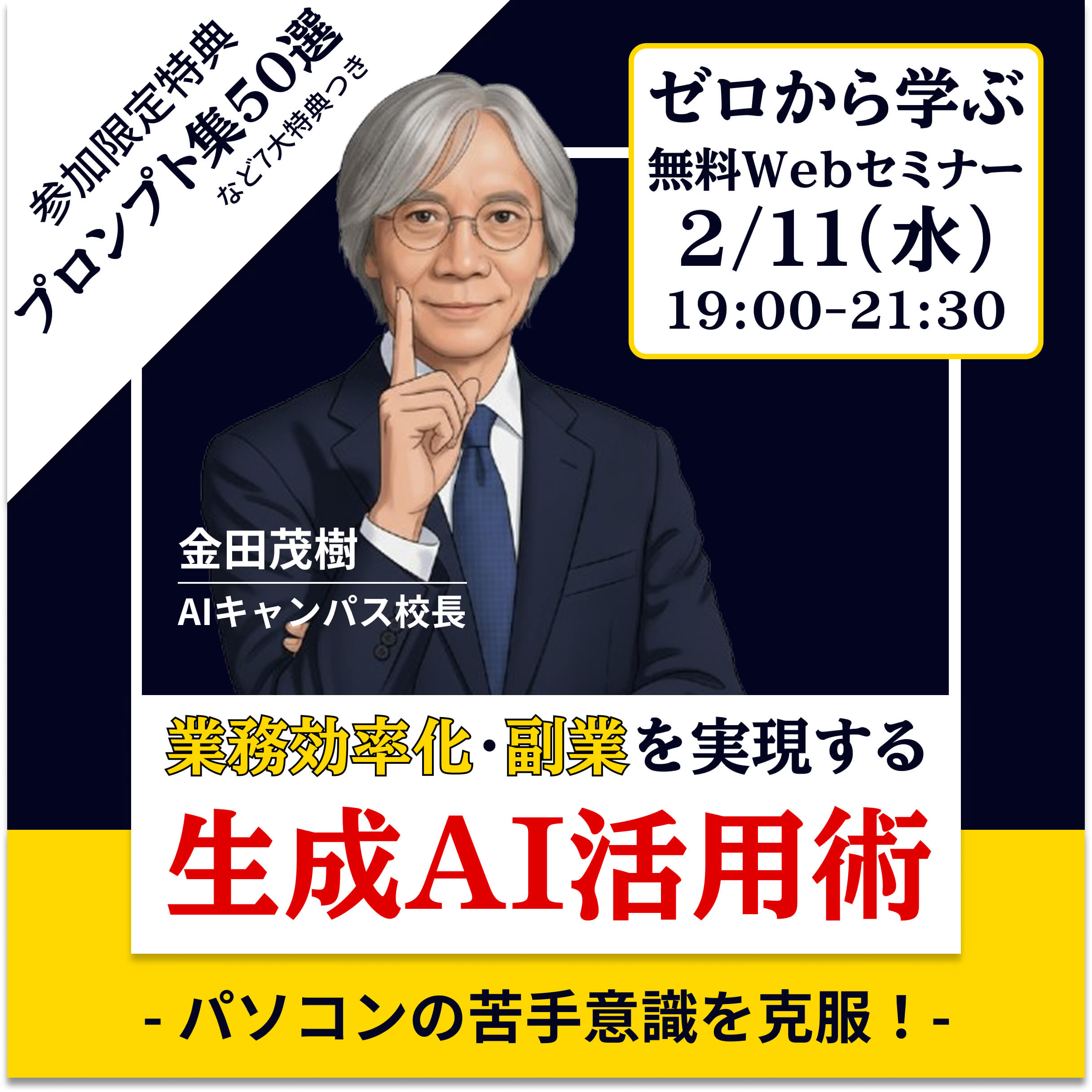

音楽生成AIおすすめ7選

音楽が生成できる、おすすめのAIは次の7つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

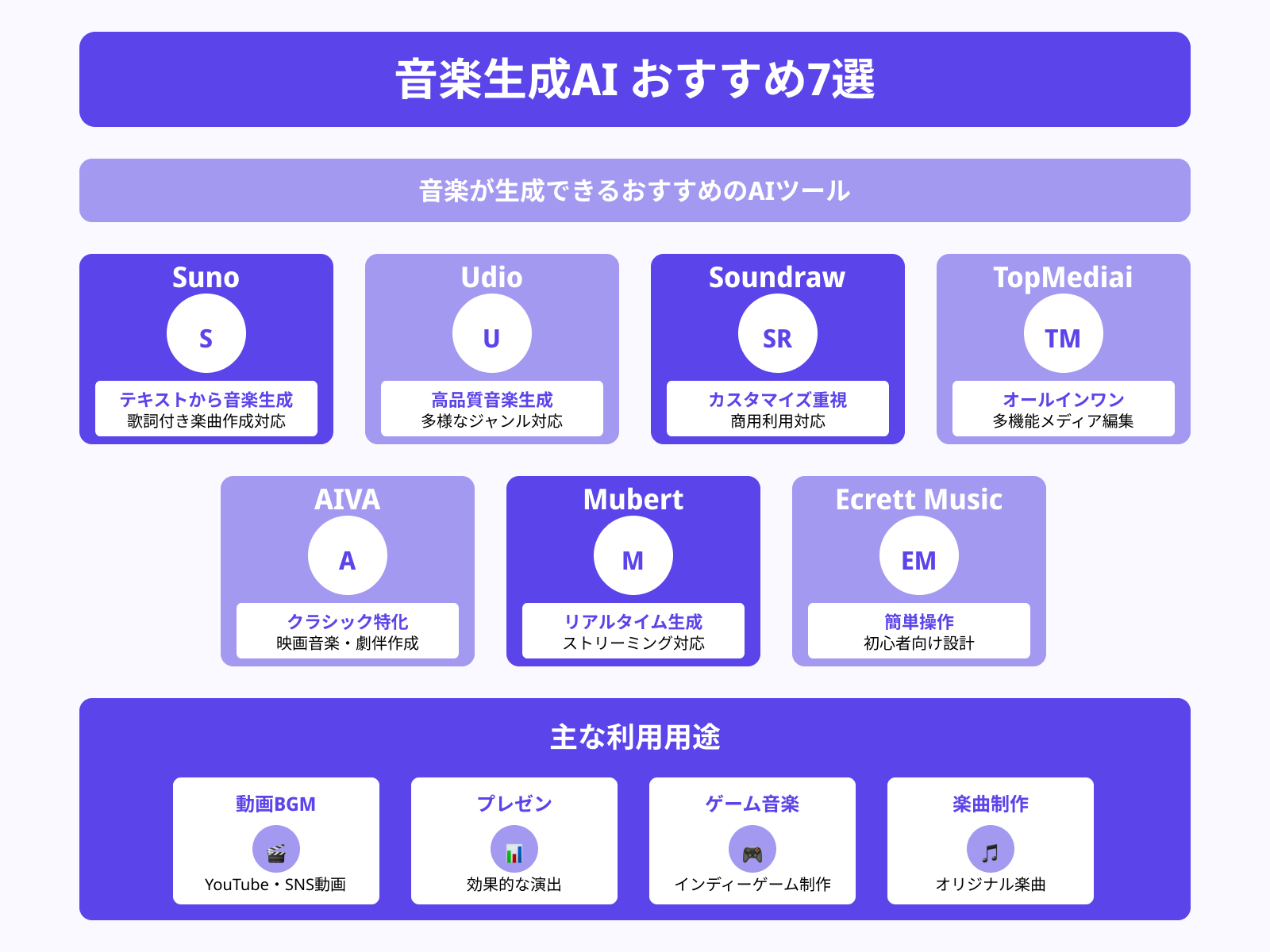

Suno

Sunoはテキストで歌詞やジャンルを入力するだけで、プロのような楽曲を自動で生成できるAIサービスです。特に最新版のv4.5では歌声の自然さや音質が大幅に向上し、まるで人が歌っているかのような仕上がりになります。

英語や日本語を含む複数言語にも対応していて、好きな雰囲気や構成を選ぶだけで簡単に制作が進みます。最近はモバイルアプリの提供も開始され、どこでもすぐに音楽を作れるのが魅力です。

また、Discordなどを通じて他のユーザーと作品を共有したり、コラボしたりもできます。直感的な操作で、初心者でも本格的な楽曲制作を気軽に楽しめるのが強みです。

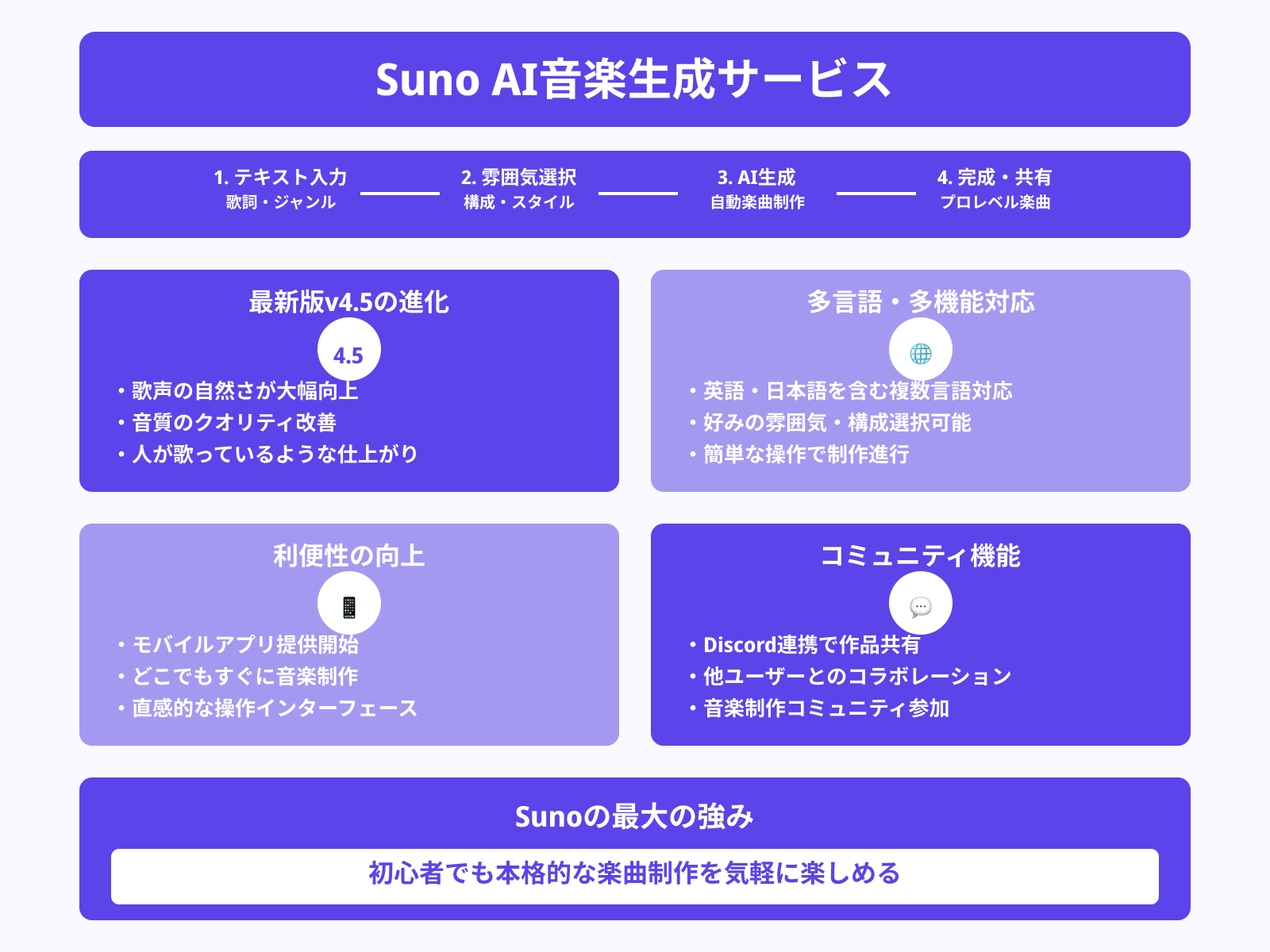

Udio

Udioは2024年に登場した音楽生成AIで、わずか数十秒ほどで歌入りのオリジナルソングを作れます。テキストで指定するだけでジャンル・テンポ・感情などを反映した曲が完成し、さらにリピートやエクステンション機能で最大4分程度まで拡張可能です。

最新バージョンでは楽器やボーカルの表現がより豊かになり、楽曲としての完成度が上がっています。開発にはDeepMind出身の技術者が関わっており、AI業界でも注目されています。

無料プランでも月に数曲の作成が可能です。SNSで話題になっており、今後のアップデートも楽しみなツールです。

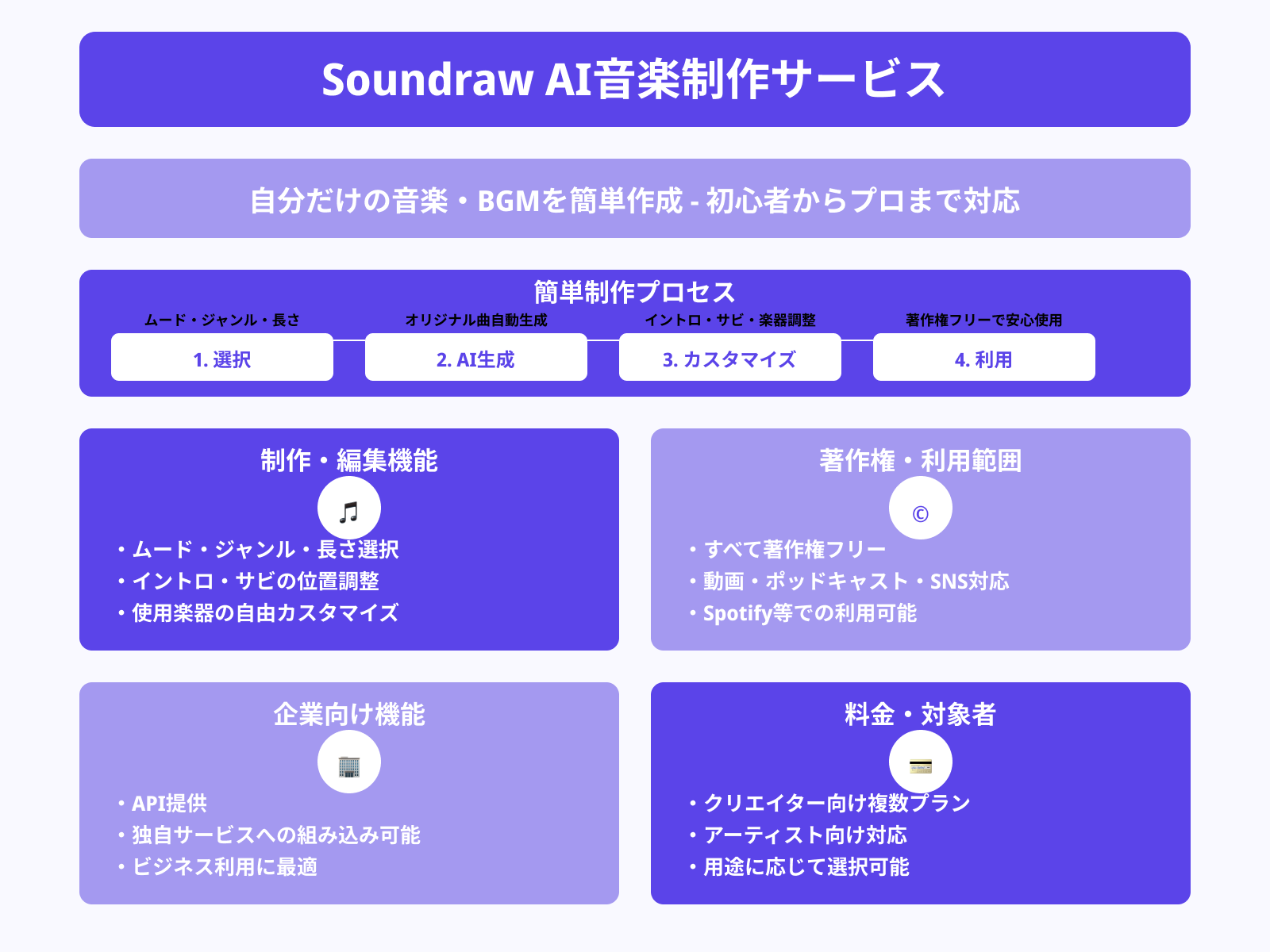

Soundraw

Soundrawは、AIを使って自分だけの音楽やBGMを簡単に作れるサービスです。

ムードやジャンル、長さを選ぶだけで、AIがオリジナル曲を自動生成してくれます。曲は編集もでき、イントロやサビの位置、使う楽器なども自由にカスタマイズ可能です。

作った音楽はすべて著作権フリーで、動画やポッドキャスト、SNS、Spotifyなどでも安心して使えます。また、企業向けにはAPIも提供しており、独自サービスへの組み込みも可能です。

料金プランはクリエイターやアーティスト向けに複数用意されており、用途に応じて選べます。Soundrawは、初心者からプロまで幅広く使える、安心・高品質なAI音楽制作ツールです。

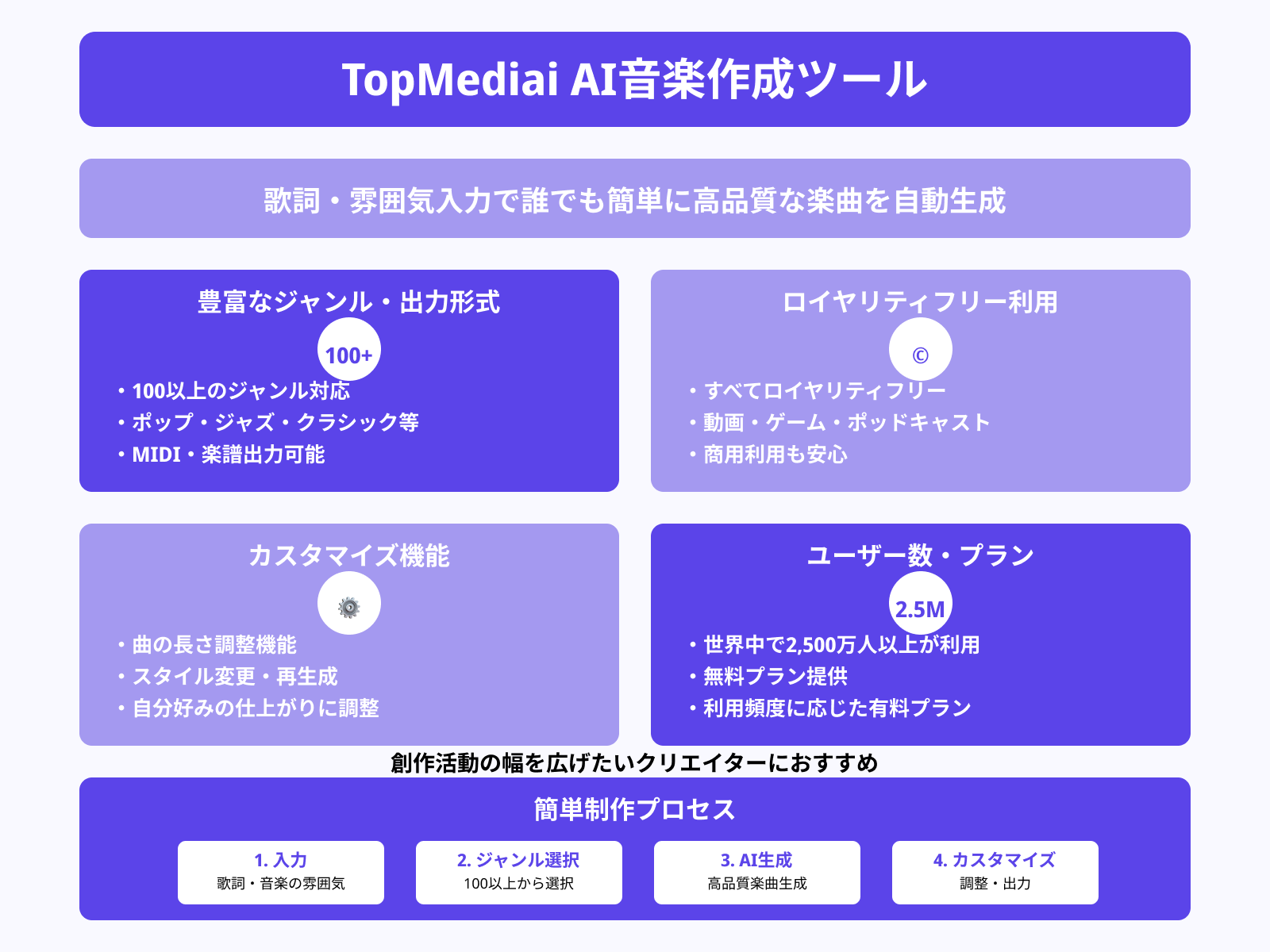

TopMediai

TopMediaiは、歌詞や音楽の雰囲気を入力するだけで、誰でも簡単に高品質な楽曲を自動生成できるAI音楽作成ツールです。ポップやジャズ、クラシックなど100以上のジャンルに対応しており、作られた楽曲はMIDIや楽譜として出力可能です。

生成した音楽はすべてロイヤリティフリーで、動画やゲーム、ポッドキャストなどの商用利用も安心して行えます。また、曲の長さを調整したり、スタイルを変えて再生成したりする機能も充実しており、自分好みの仕上がりに調整可能です。

無料プランに加え、利用頻度に応じた有料プランも用意されており、世界中で2,500万人以上のユーザーが活用しています。AIを活用して、創作活動の幅を広げたいクリエイターにおすすめのサービスです。

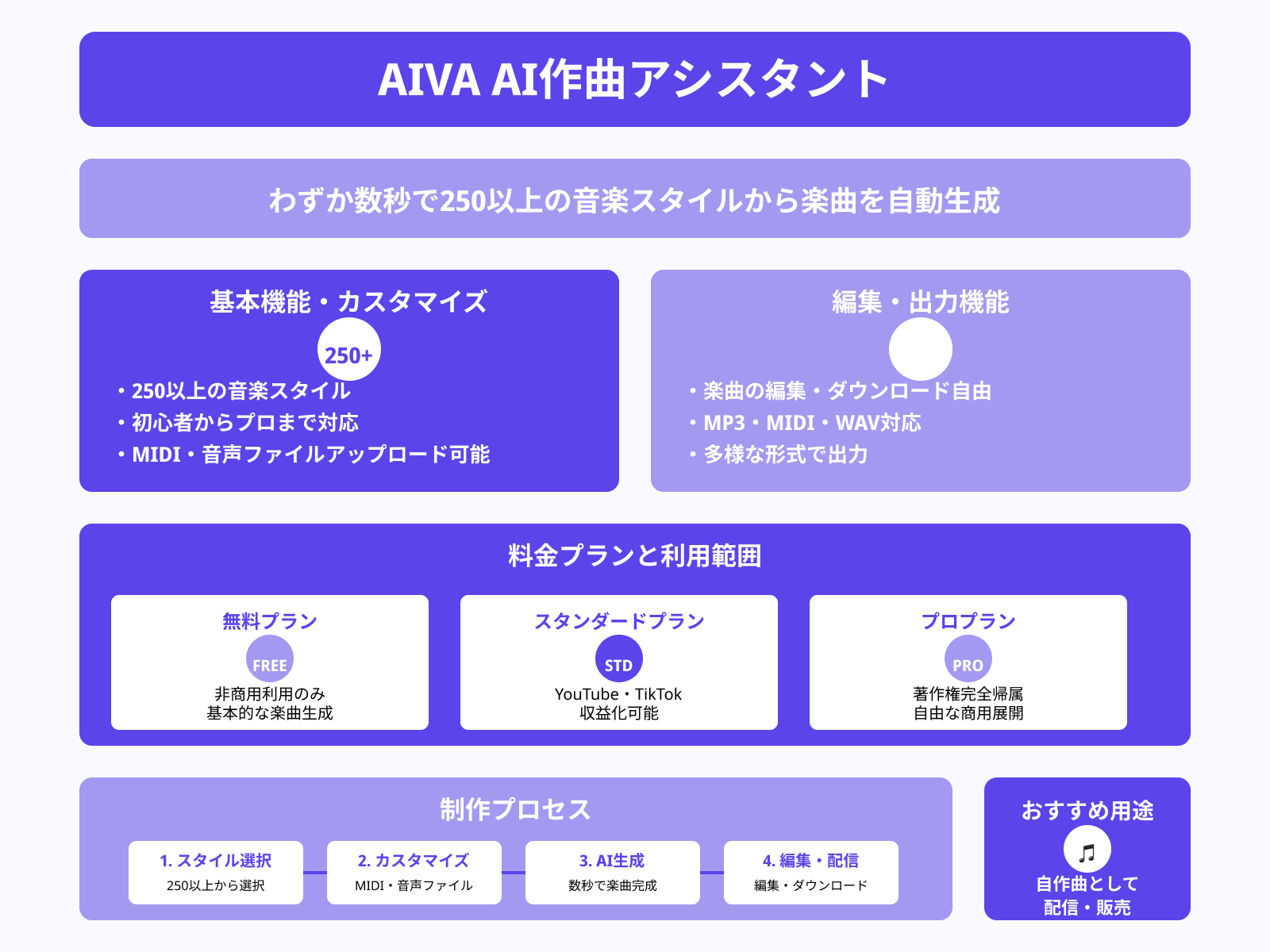

AIVA

AIVAは、わずか数秒で250以上の音楽スタイルから楽曲を自動生成できるAI作曲アシスタントです。初心者からプロまで誰でも使いやすく、MIDIや音声ファイルをアップロードして自分好みのスタイルにカスタマイズも可能です。

生成した楽曲は編集・ダウンロードも自由で、MP3・MIDI・WAVなど多様な形式に対応しています。無料プランでは非商用利用のみ可能ですが、スタンダードプランではYouTubeやTikTokなどでの収益化が可能になり、プロプランでは著作権がユーザー自身に完全に帰属し、自由に商用展開できます。

自作曲として配信・販売したい人にもおすすめのAI音楽ツールです。

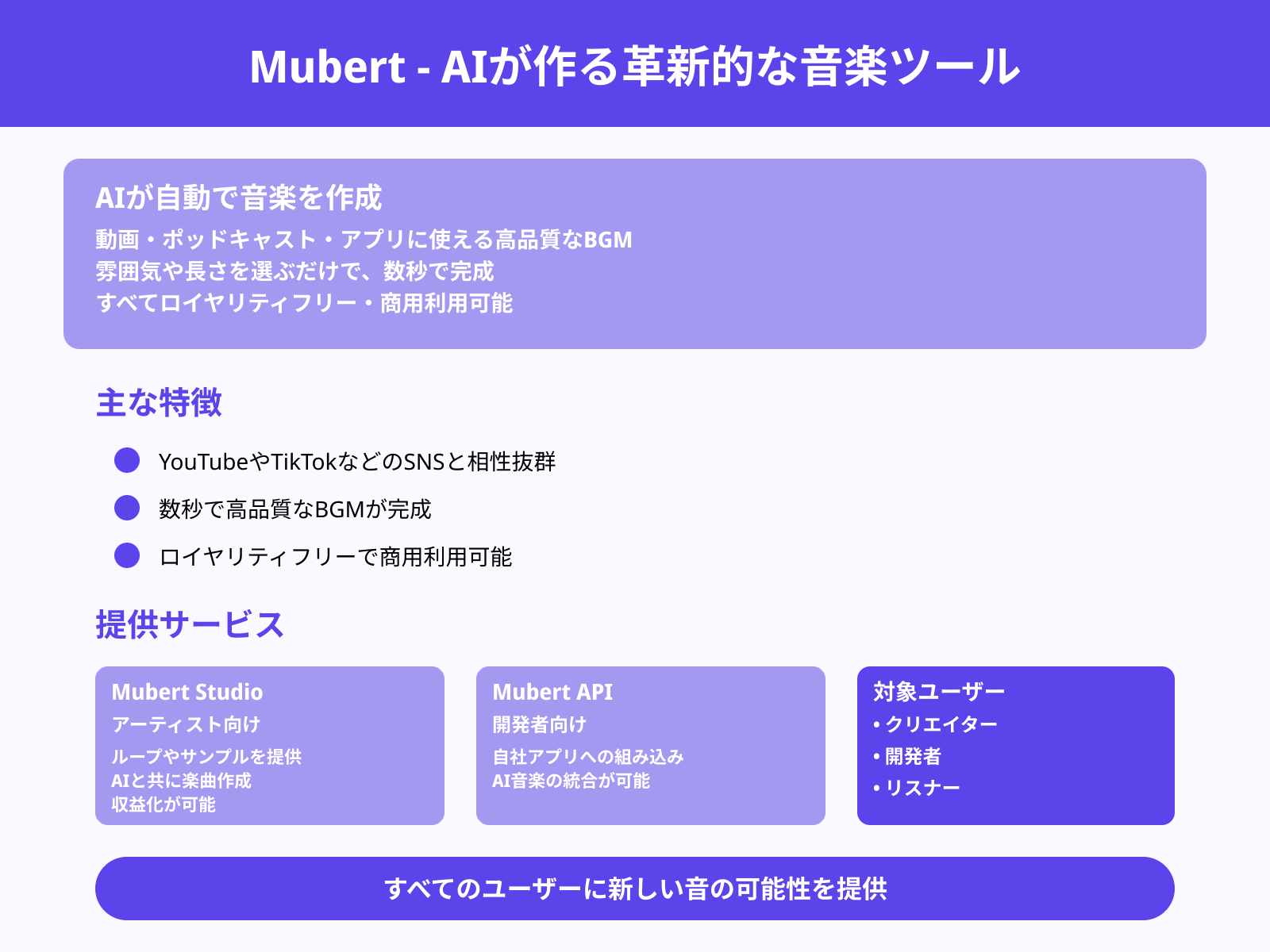

Mubert

Mubertは、動画やポッドキャスト、アプリに使える音楽をAIが自動で作ってくれる革新的なツールです。

雰囲気や長さを選ぶだけで、数秒で高品質なBGMが完成します。生成される音楽はすべてロイヤリティフリーなので、商用利用も可能で、YouTubeやTikTokなどのSNSとも相性抜群です。

また、アーティストは「Mubert Studio」に登録すると、自分のループやサンプルを提供し、AIと一緒に楽曲を作って収益を得られます。開発者向けには「Mubert API」も用意されており、自社アプリやサービスへのAI音楽の組み込みも可能です。

Mubertは、クリエイター・開発者・リスナーすべてに新しい音の可能性を届けてくれる存在といえるでしょう。

Ecrett Music

Ecrett Musicは、シーンや気分、ジャンルを選ぶだけで、完全オリジナルの音楽を数秒で作成できるAIサービスです。

作られた楽曲はループ再生にも対応しており、動画編集やゲーム制作などさまざまな用途に活用できます。毎月50万以上のパターンが生成される高い多様性があり、毎回違う音楽を楽しめるのが特長です。

また、有料プランに加入すると商用利用が可能です。楽器ごとの調整や構成変更も直感的に行えるため、音楽初心者でも気軽に扱えます。

教育現場や趣味の制作にもぴったりで、今後のアップデートにも期待が集まっています。

音楽生成AIを活用する3つのメリット

音楽が生成できるAIを活用するメリットは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

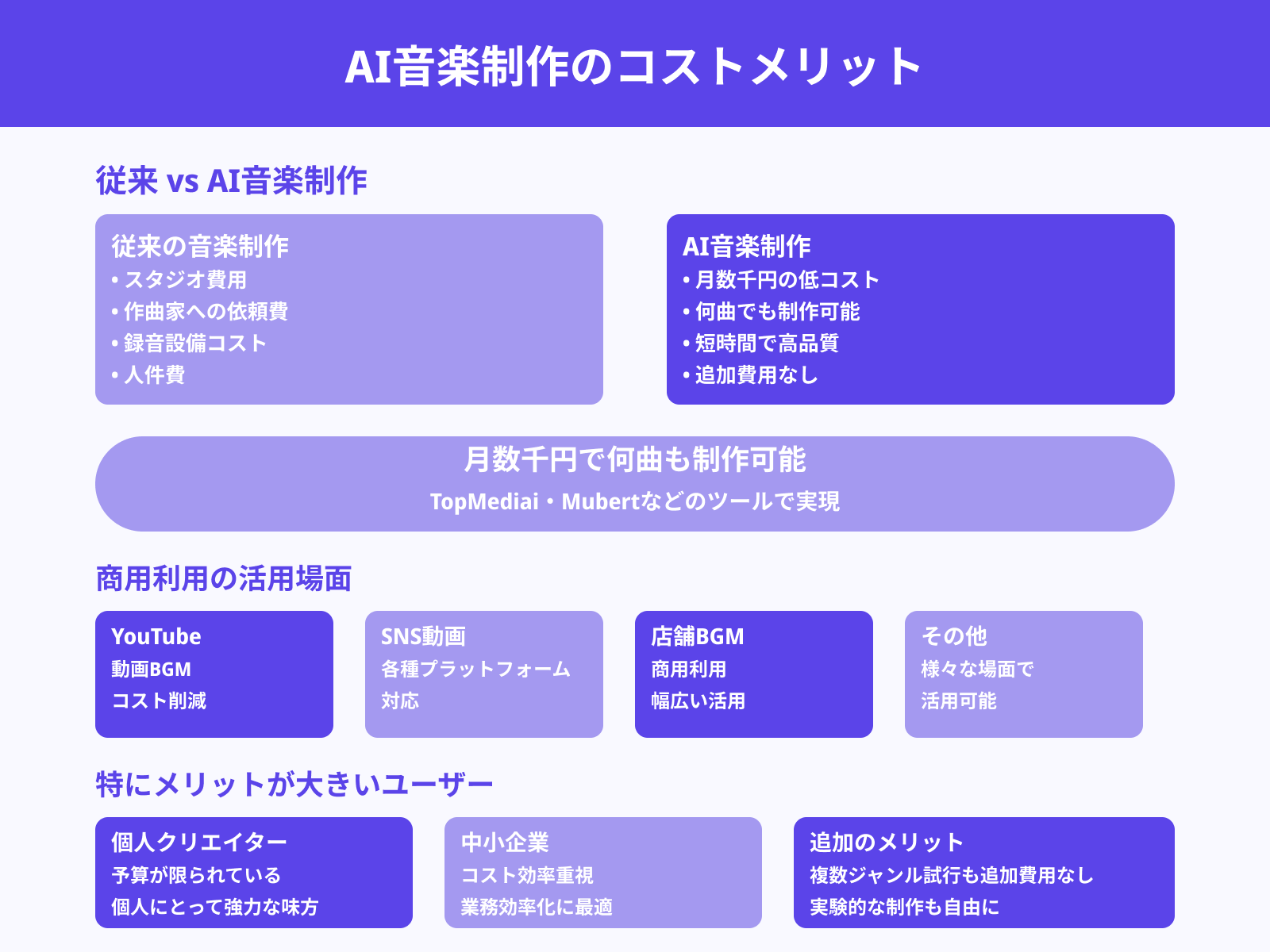

低コストで音楽を制作できるため

AIを使った音楽制作は、従来のようにスタジオや作曲家に依頼する必要がないため、非常に安く曲を作れるのが大きなメリットです。

TopMediaiやMubertなどのAIツールを使えば、月に数千円のコストで何曲も制作できます。人件費や録音設備にかかる費用が不要になり、短時間で高品質な音楽を手に入れられます。

商用利用が可能なサービスも多く、YouTubeやSNSの動画、店舗BGMなど、幅広い場面でコストを抑えて活用可能です。

予算が限られている個人や中小企業にとって、AIは強力な味方となります。さらに、複数ジャンルを試しても追加費用が発生しないのも嬉しいポイントです。

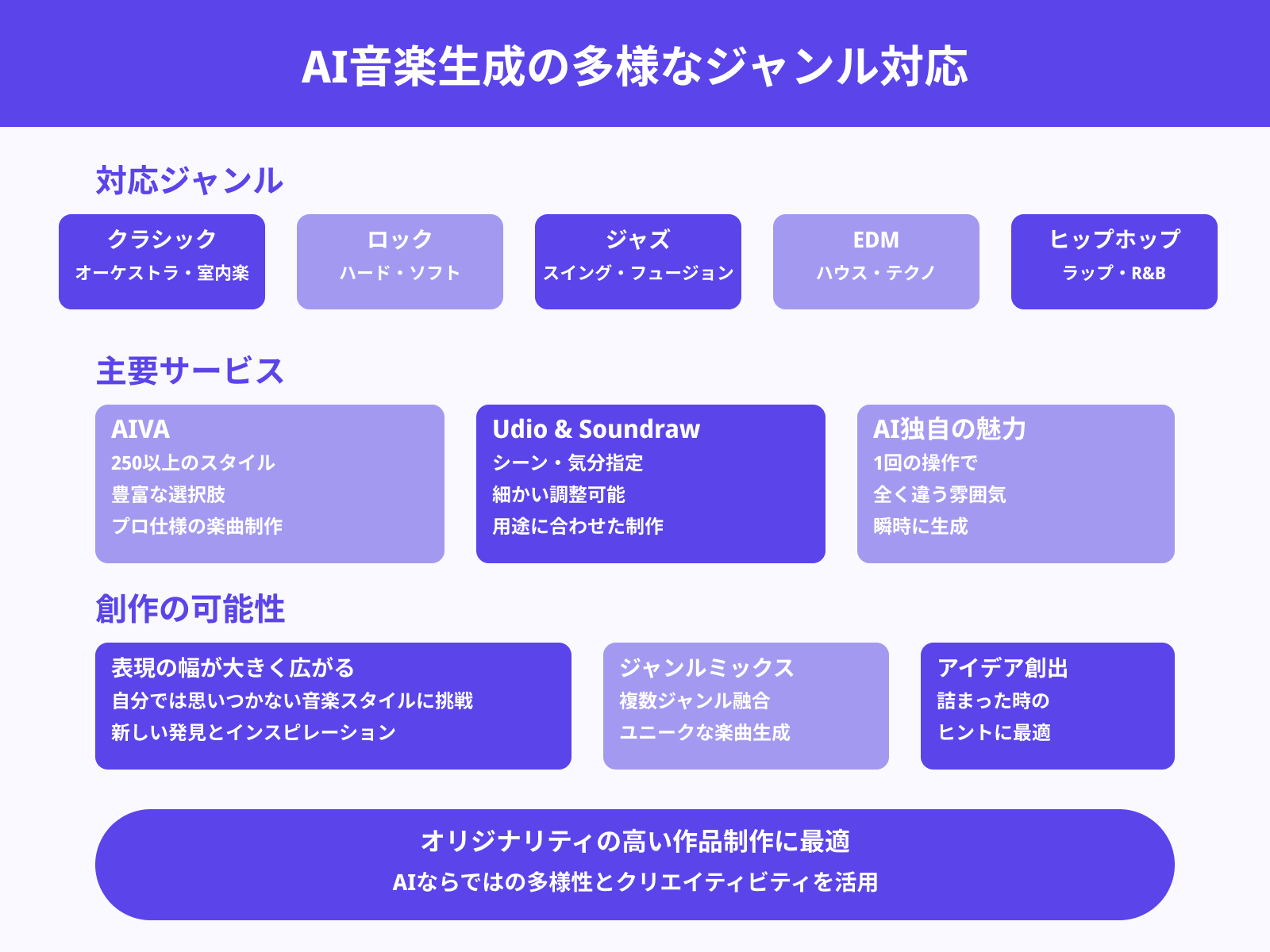

多様なジャンルやスタイルの音楽を作れるため

AI音楽生成サービスは、クラシック・ロック・ジャズ・EDM・ヒップホップなど、さまざまな音楽ジャンルに対応しています。

たとえばAIVAでは250以上のスタイルを選べ、UdioやSoundrawではシーンや気分に合わせて細かく指定が可能です。これにより、自分では思いつかなかった音楽スタイルに挑戦でき、表現の幅が大きく広がります。

たった1回の操作で全く違う雰囲気の曲が作れるのは、AIならではの魅力です。

複数のジャンルをミックスしたユニークな楽曲も簡単に生成できるため、オリジナリティの高い作品を作りたい人にも最適です。アイデアに詰まった時のヒントにもなります。

初心者でも簡単に作曲できるため

AI作曲ツールは、音楽知識がなくても簡単に操作できる設計になっています。

ジャンルや長さ、気分を選ぶだけで、自動的に曲を生成してくれるので、楽譜が読めない人でも安心して使用が可能です。MubertやSunoでは、テキストを入力するだけで歌入りの楽曲まで作れる機能があり、誰でもすぐに作曲体験ができます。

操作はシンプルで、中学生でも直感的に理解できるレベルです。さらに編集機能も備えており、イントロや構成を変えると、自分好みの音楽に仕上げられるでしょう。

初めて音楽に挑戦する人でも、短時間で成果を実感できるのがAI作曲の大きな魅力です。

音楽生成AIを活用する際の注意点3つ

音楽が生成できるAIを活用する際の注意点は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

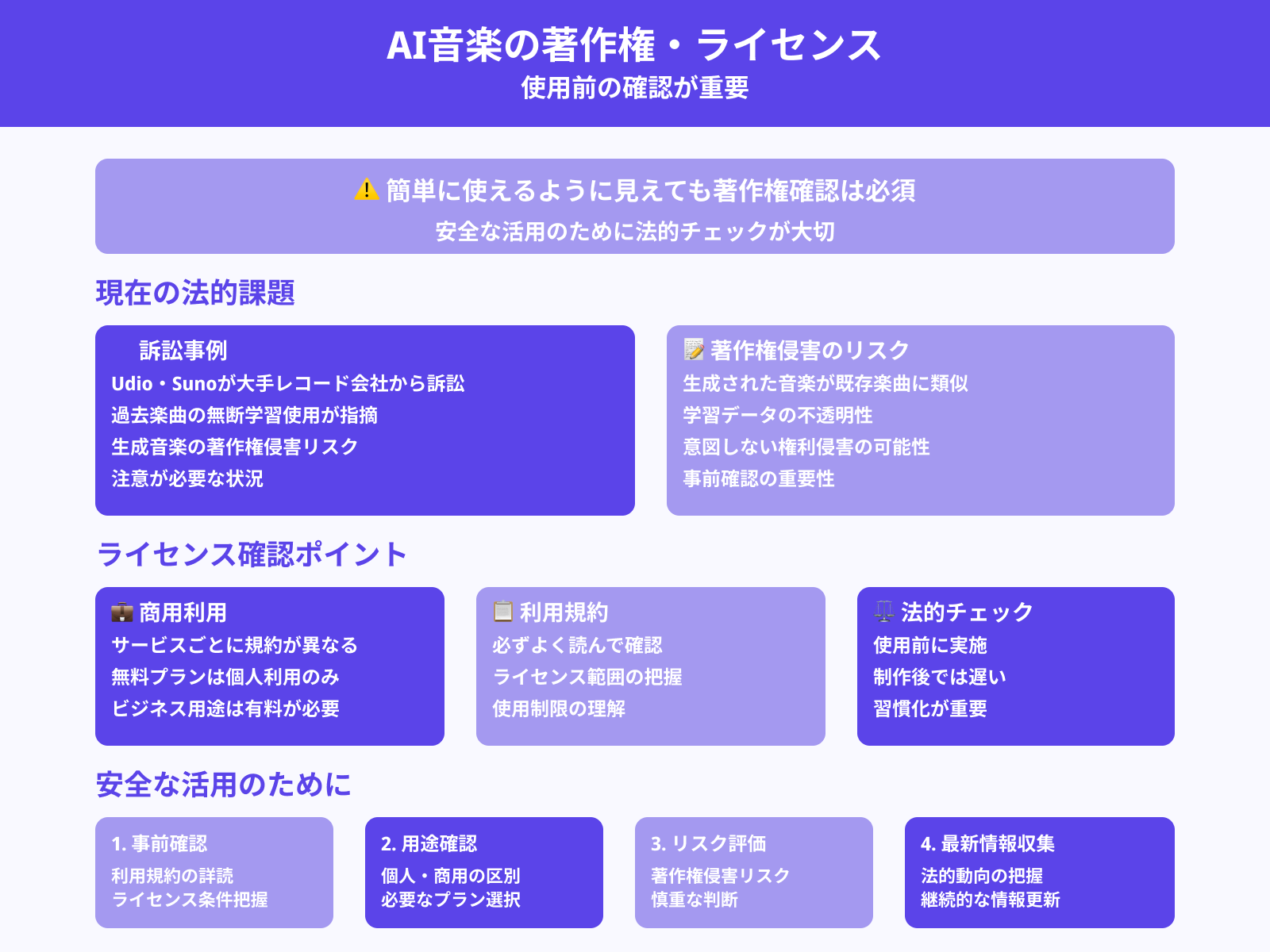

著作権とライセンスを確認する

AIで作られた音楽は誰でも簡単に使えるように見えますが、著作権やライセンスの確認はとても大切です。

例えば、UdioやSunoは大手レコード会社から訴えられており、過去の楽曲を無断で学習に使用しているのではと指摘されています。このようなケースでは、生成された音楽が著作権侵害に当たる可能性もあるため注意が必要です。

また、商用利用が可能かどうかもサービスによって異なるため、必ず利用規約をよく読んで確認しましょう。無料プランでは個人利用のみ許されていることもあるので、ビジネスに使いたい場合はライセンスの範囲の把握が重要です。

音楽を安心して活用するには、制作後ではなく使用前に法的なチェックをしておく習慣が大切です。生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

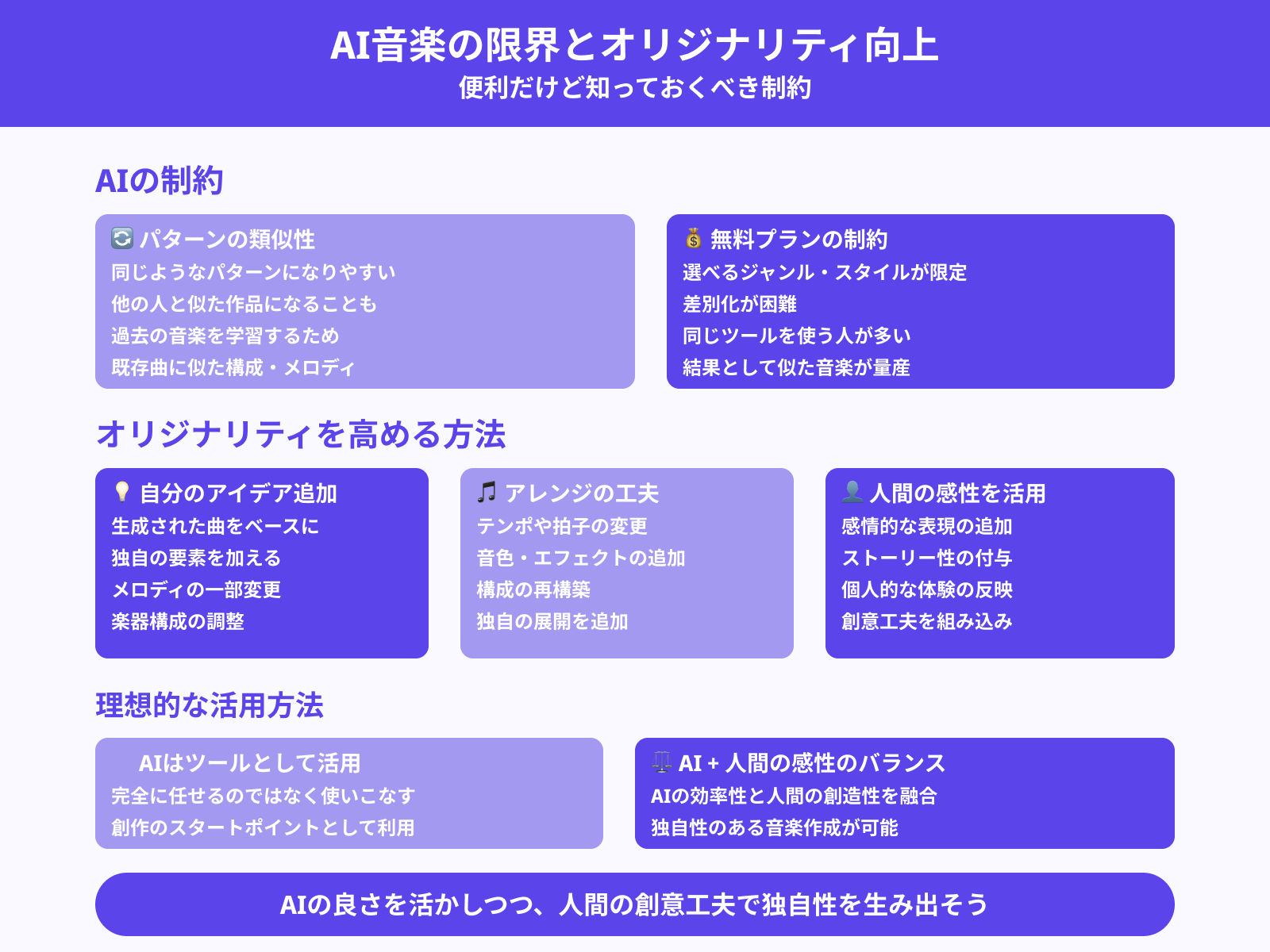

オリジナリティの確保が難しい場合がある

AIが作る音楽は便利ですが、同じようなパターンになりやすく、他の人と似た作品になることもあります。なぜなら、AIは過去の音楽を学習して作曲するため、どうしても既存の曲と似た構成やメロディになりがちです。

特に、無料プランなどでは選べるジャンルやスタイルが限られており、差別化が難しくなる場合もあります。

完全にAIに任せるのではなく、生成された曲に自分のアイデアを加えたり、アレンジを工夫したりするとオリジナリティを出せるでしょう。

人の感性や創意工夫を取り入れると、AIの良さを活かしつつ独自性のある音楽の作成が可能になります。AIはあくまでツールとして使いこなす意識が大切です。

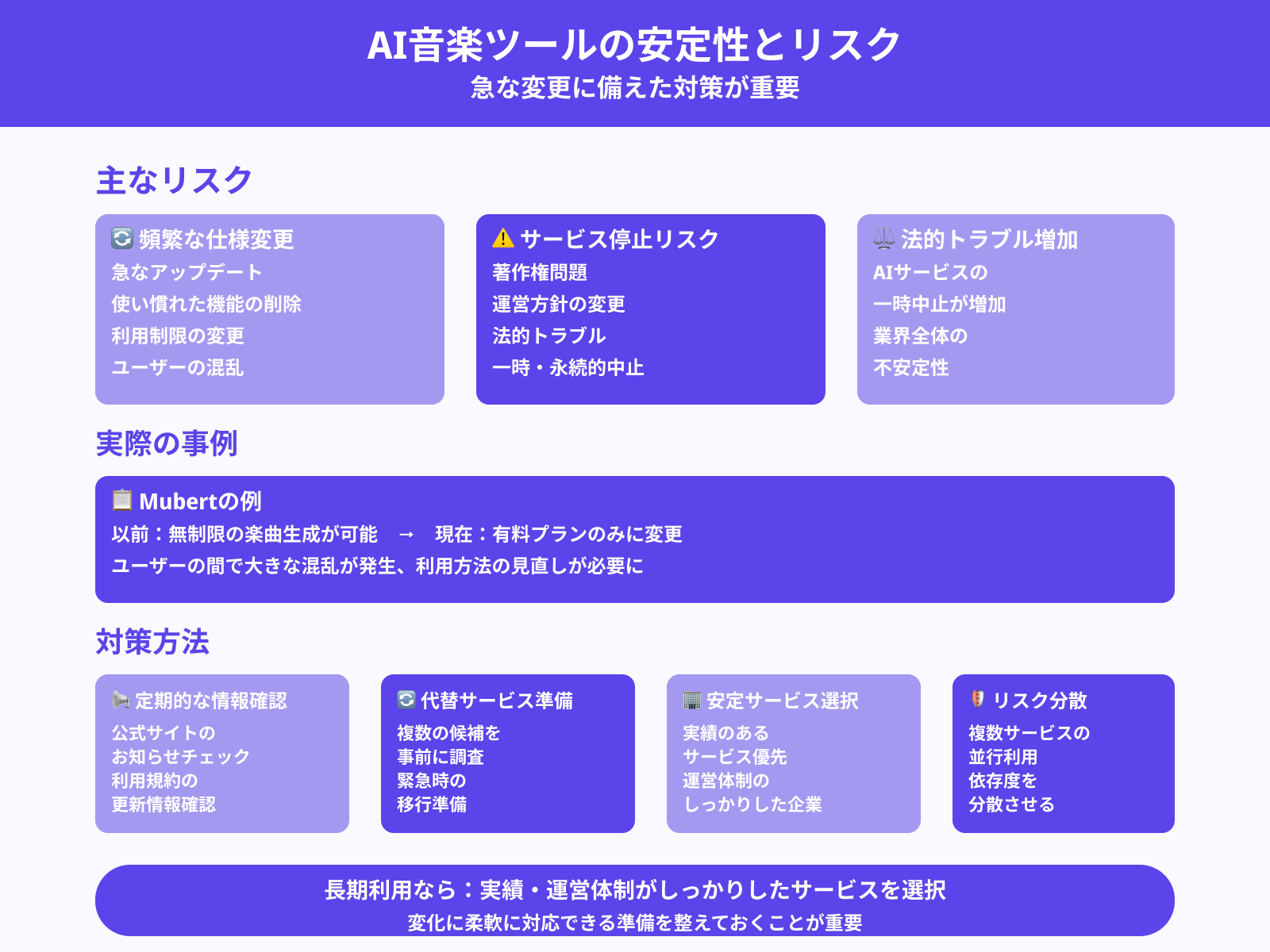

ツールの仕様変更に注意する

AI音楽ツールは急な仕様変更やアップデートが多く、使い慣れた機能が突然なくなったり、利用制限が変わる場合があります。

たとえば、Mubertでは以前まで無制限だった楽曲生成が有料プランのみになった例があり、ユーザーの間で混乱が起きました。さらに、著作権の問題や運営元の方針によって、サービスが停止される可能性もあります。

実際に、法的トラブルをきっかけに提供を一時中止するAIサービスも増えています。こうした変更に対応するためには、公式サイトのお知らせや利用規約の更新情報を定期的にチェックし、必要に応じて代替サービスの候補を用意しておくと安心です。

安定して長く使いたいなら、実績があり運営体制がしっかりしているサービスを選びましょう。

効果的に音楽生成AIを活用する3つのコツ

音楽が生成できるAIを効果的に活用するコツは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

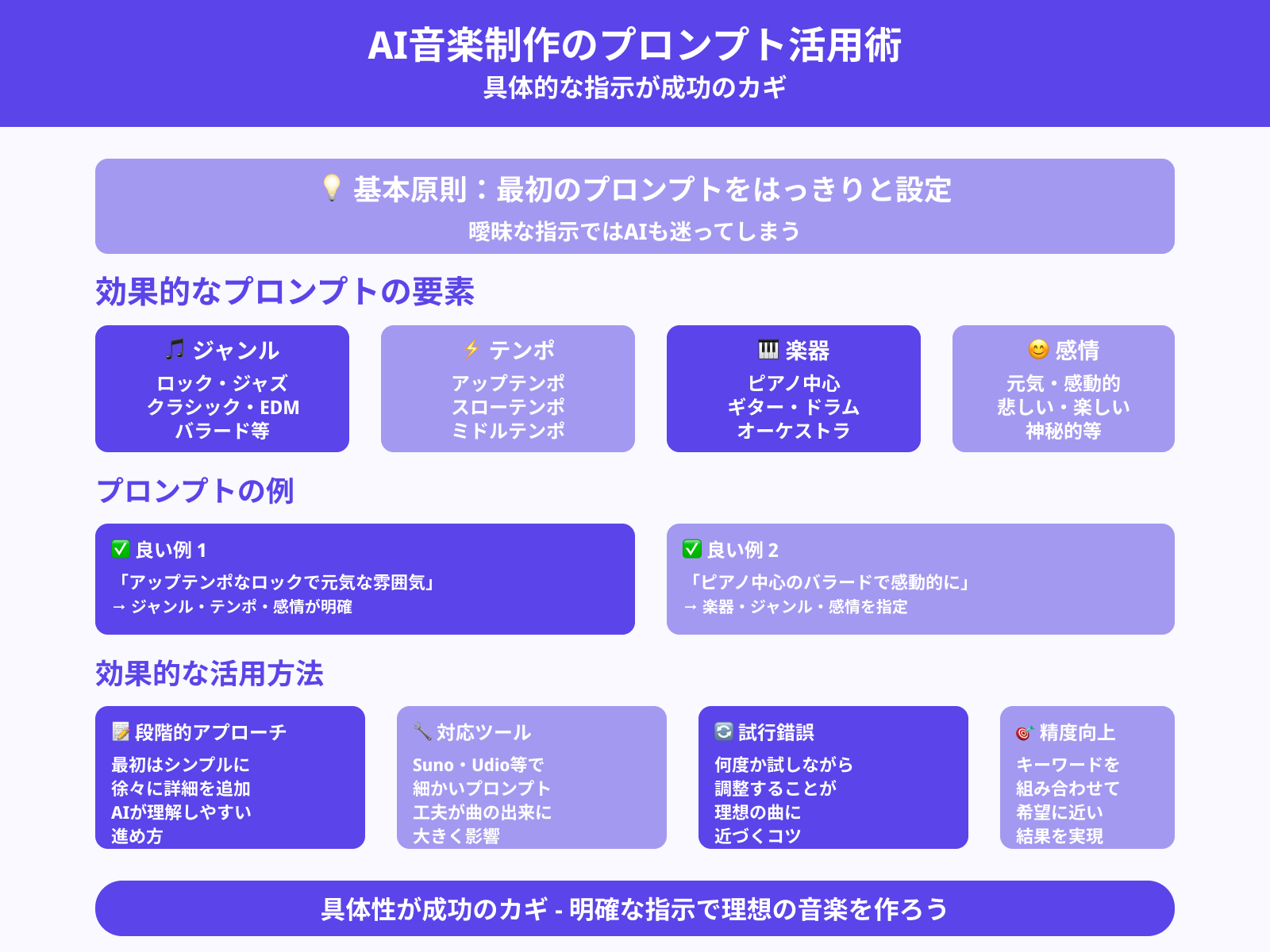

明確なプロンプトを設定する

AIで音楽を作るときに大切なのは、最初のプロンプトをはっきりと設定することです。

たとえば「アップテンポなロックで元気な雰囲気」「ピアノ中心のバラードで感動的に」など、具体的に指示すると、希望に近い曲が生成されやすくなります。ジャンル・テンポ・楽器・感情などのキーワードを入れると精度が上がるでしょう。

SunoやUdioなどのAIツールでは、こうした細かいプロンプトの工夫が曲の出来に大きく影響します。また、最初はシンプルに始めて、徐々に詳細を追加していくと、AIが意図を理解しやすくなります。

理想の曲に近づけるためには、何度か試しながらの調整も大切です。曖昧な指示ではAIも迷ってしまうため、具体性が成功のカギになります。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプトの作り方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

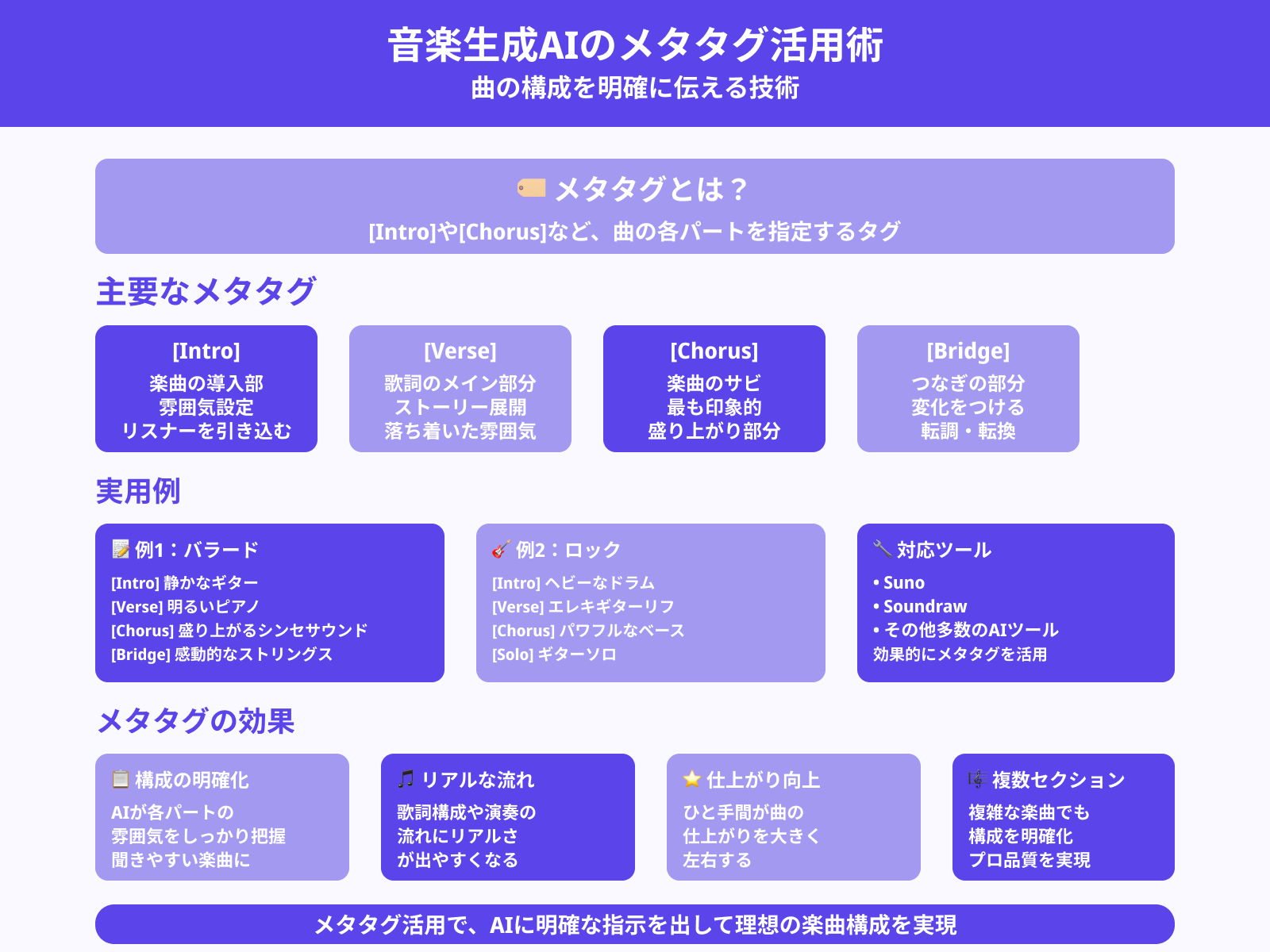

メタタグを活用する

音楽生成AIでは、プロンプトの中に[Intro]や[Chorus]といったメタタグを使うと、曲全体の構成を明確に伝えられます。

たとえば「[Intro]静かなギター」「[Verse]明るいピアノ」「[Chorus]盛り上がるシンセサウンド」と書くだけで、AIが各パートの雰囲気をしっかり把握して曲を作ってくれます。こうしたメタタグはSunoやSoundrawなどのツールでも効果的で、歌詞構成や演奏の流れにリアルさが出やすくなるでしょう。

細かい設定が面倒に思えるかもしれませんが、実はこのひと手間が曲の仕上がりを大きく左右します。特に、複数のセクションがある楽曲を作る場合には、メタタグが構成を明確にし、聞きやすい楽曲に仕上げる助けになります。

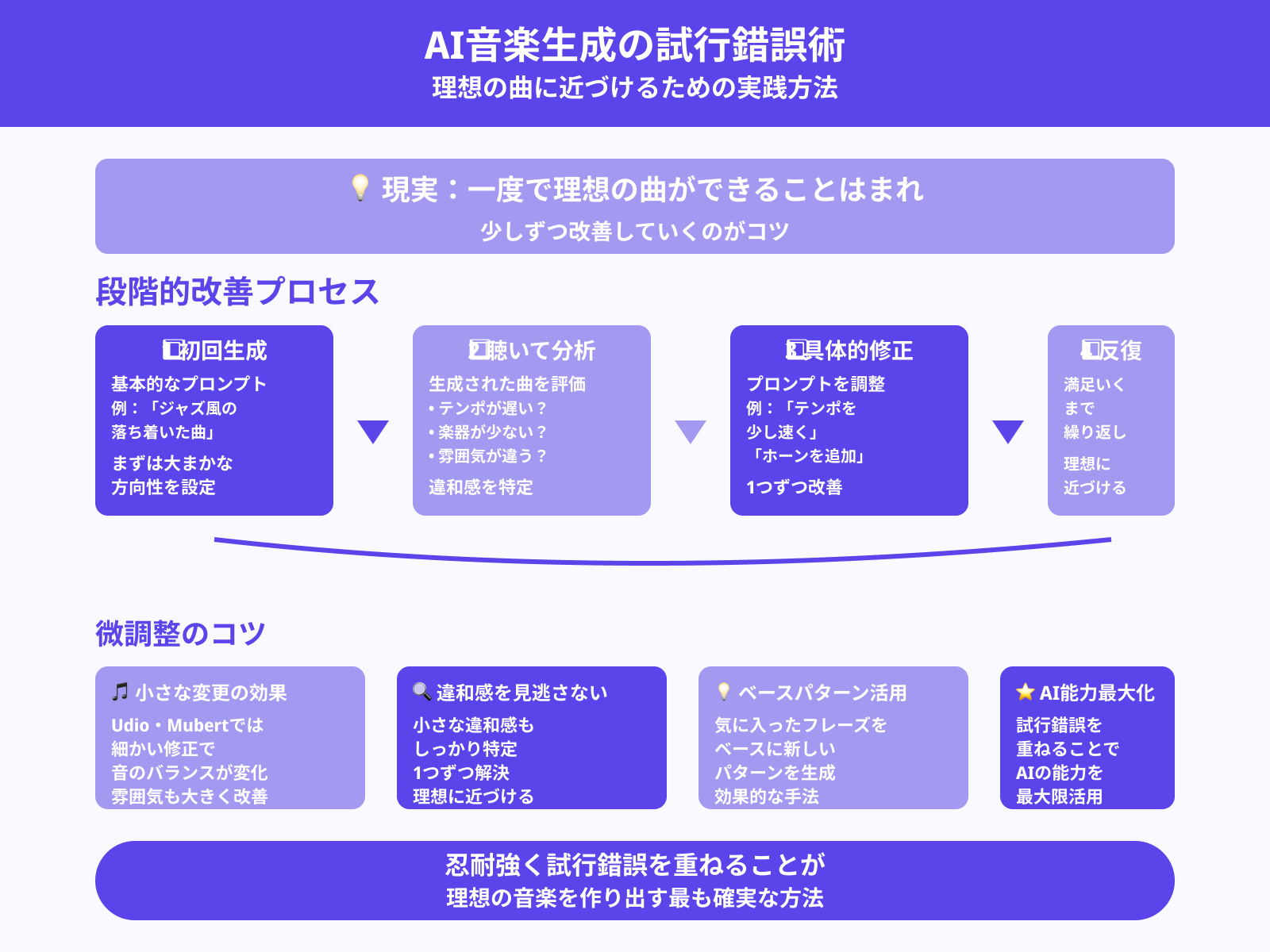

少しずつ修正を加えて再生成を行う

AIで音楽を生成する場合、一度で理想の曲ができることはまれです。そのため、少しずつプロンプトや設定を変えて、何度も再生成を試すのがコツです。

たとえば最初は「ジャズ風の落ち着いた曲」と入力し、出来上がったものを聴いて「テンポが遅い」「楽器が少ない」と感じたら、「テンポを少し速く」「ホーンを追加」といった具合に、具体的な変更を加えて再度生成します。

UdioやMubertでは細かい修正によって音のバランスが変わり、全体の雰囲気も大きく改善される場合があります。小さな違和感を見逃さず、1つずつ試し、自分好みの仕上がりに近づけてください。

また、気に入ったフレーズがあれば、それをベースに新しいパターンを生成するのも効果的です。試行錯誤を重ねると、AIの能力を最大限に引き出せます。

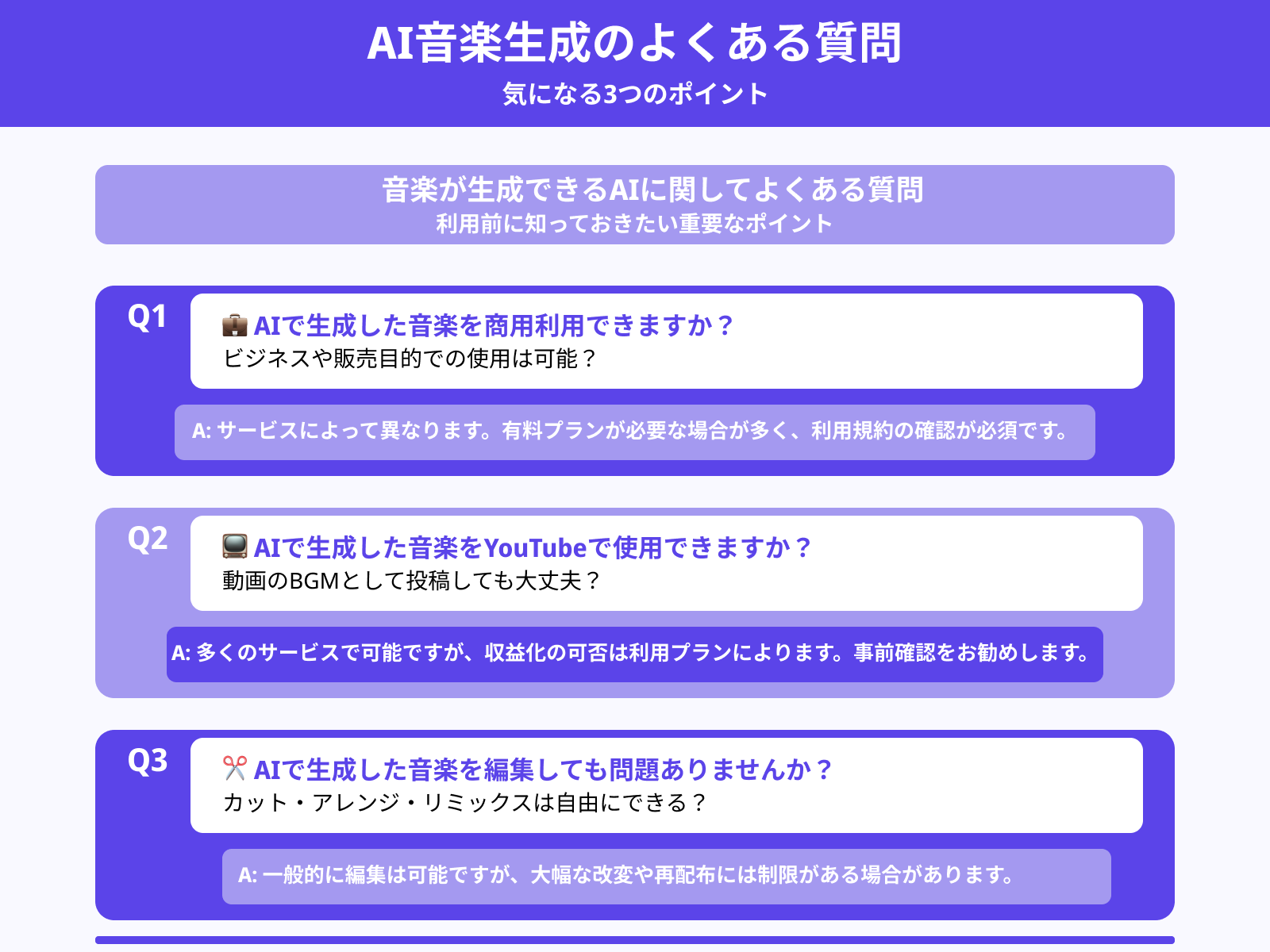

音楽生成AIを使う際によく抱く疑問

音楽が生成できるAIに関してよくある質問は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

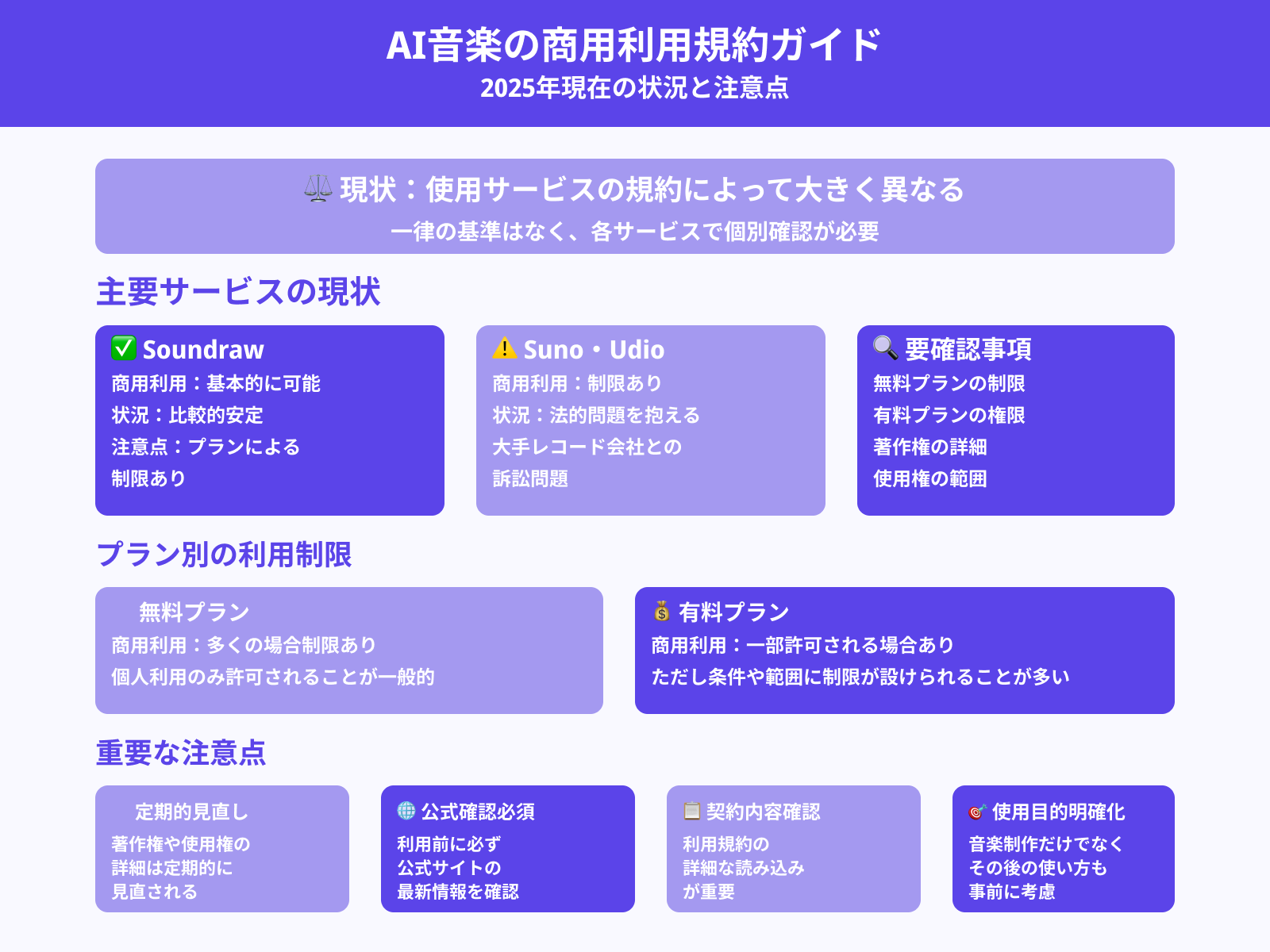

AIで生成した音楽を商用利用できますか?

2025年現在、AIで作られた音楽を商用利用できるかは使っているサービスの規約によって変わります。

たとえばSoundrawは基本的に商用利用が可能です。一方、SunoやUdioなどは大手レコード会社と法的な問題を抱えており、無料プランで作った曲は商用利用が制限されている場合があります。

有料プランにすると一部利用が許可されることもありますが、生成物の著作権や使用権の詳細は定期的に見直されるため、利用前に必ず公式サイトの最新情報や契約内容を確認しましょう。

トラブルを避けるためには、単に音楽を作るだけでなく、その後の使い方まで意識した確認が大切です。音楽生成AIの商用利用についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

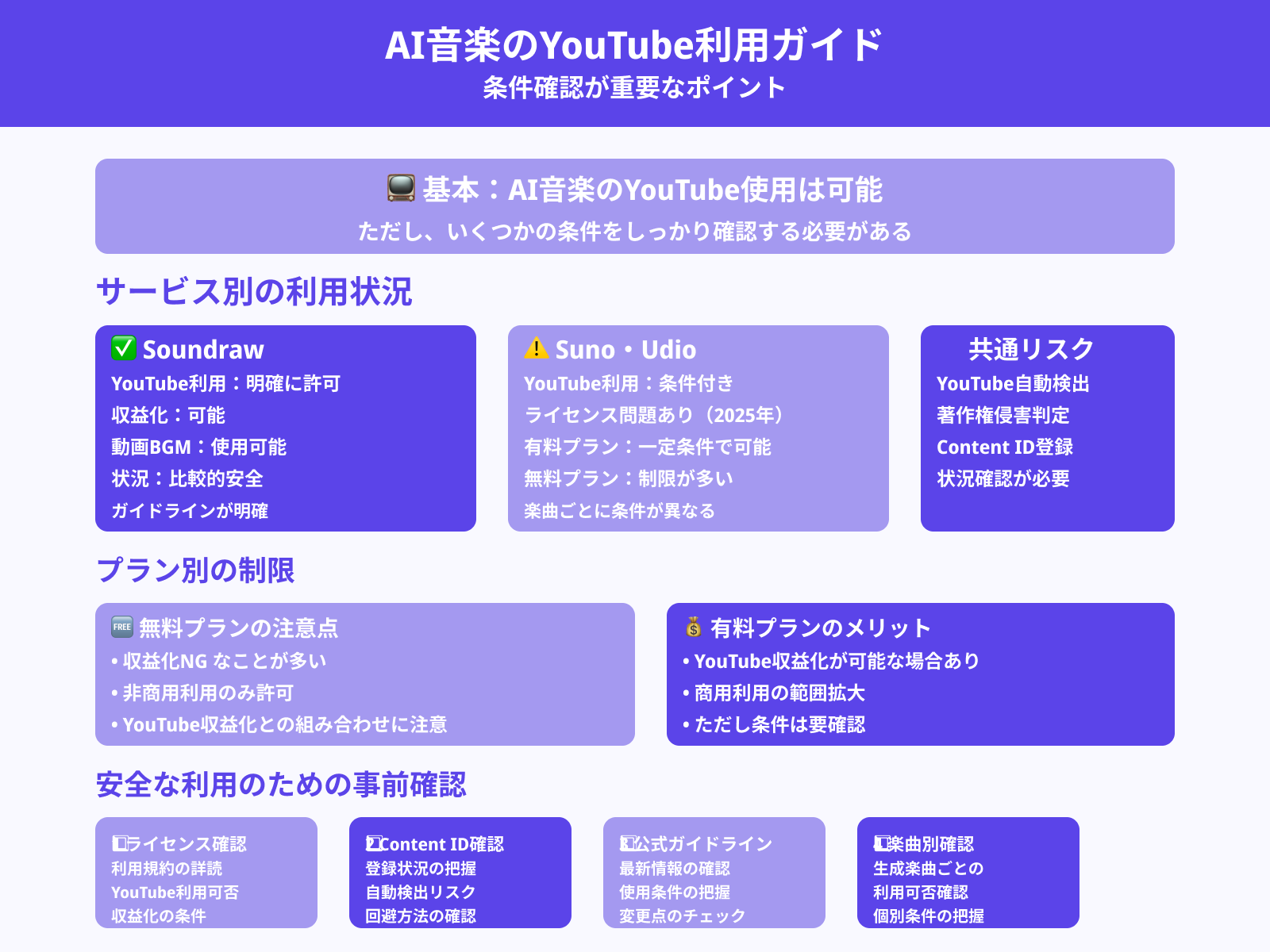

AIで生成した音楽をYouTubeで使用できますか?

AIで作成した音楽をYouTubeに使うことは可能ですが、いくつかの条件をしっかり確認する必要があります。

たとえばSoundrawではYouTubeでの利用や収益化が明確に許可されており、動画BGMに使用可能です。一方、SunoやUdioは2025年現在ライセンス問題を抱えており、有料プランに入っていても動画内で使えるのは一定の条件を満たす楽曲に限られます。

特に無料プランの曲は収益化NGなことが多いため注意が必要です。さらに、YouTubeの自動検出システムにより、著作権侵害と判定されるリスクもあるため、使用前にContent IDへの登録状況や公式のガイドラインを確認してください。

安心して使うためには、事前準備が欠かせません。

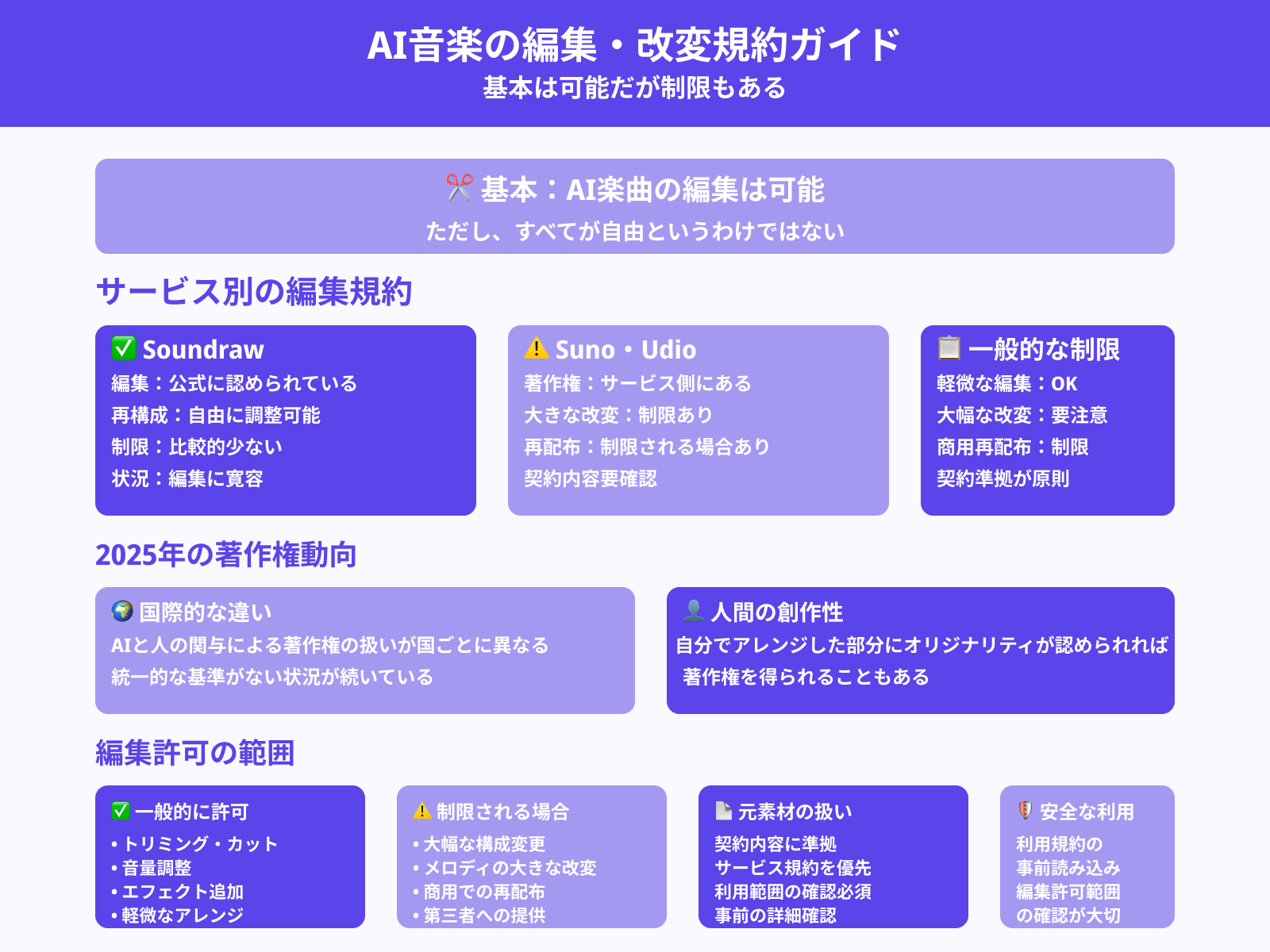

AIで生成した音楽を編集しても問題ありませんか?

AIが生成した楽曲は基本的に編集可能ですが、すべてが自由というわけではありません。

たとえばSoundrawでは、編集や再構成が公式に認められており、自分の好みに合わせて自由に調整が可能です。しかし、SunoやUdioなど一部のツールでは生成した曲の著作権がサービス側にあり、大きな改変や再配布には制限がある場合もあります。

さらに2025年には、AIと人の関与による著作権の扱いが国ごとに異なるという話題が注目を集めています。

自分でアレンジした部分にオリジナリティが認められれば著作権を得られることもありますが、元の素材の扱いは契約内容に準ずるのです。安心して利用するには、事前に利用規約を読み込み、編集が許されている範囲の確認が大切です。

まとめ

本記事では、音楽ができる生成AIについて以下の内容を解説しました。

生成AIを使えば、誰でも手軽に音楽制作を始められる時代になりました。

費用をかけずに多彩なジャンルの曲を作れたり、専門知識がなくても高品質な音楽を生み出せたりと、活用の幅はどんどん広がっています。一方で、著作権やライセンスなど注意すべき点もあるため、安心して使うためには正しい知識の習得が大切です。

この記事を通して、生成AI音楽の魅力と活用のヒントを少しでも感じていただけたなら幸いです。ぜひ、あなたの創作活動にもAI音楽を取り入れて、新しい表現の可能性を広げてみてください。