Manus(マヌス)とは?中国発AIエージェントの特徴&できること

Manus AIって何?

Manus AIを使うと、どんなことができるの?

使ってみたいけど、安全面が心配…

自律型のAIエージェント「Manus(マヌス)」。見聞きする機会はあるものの、どんなサービスなのか、あいまいな人は多いですよね。

AIエージェントにも馴染みがないため、マヌスを使うべきか判断できない人もいるはず。

そこで今回はできることや他との違いも交え、Manus AIの特徴を解説します。「Manusを使うべきか」といった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてください。

- Manusは自律型のAIエージェント

- 情報収集やレポート作成・開発作業などを効率化できる

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

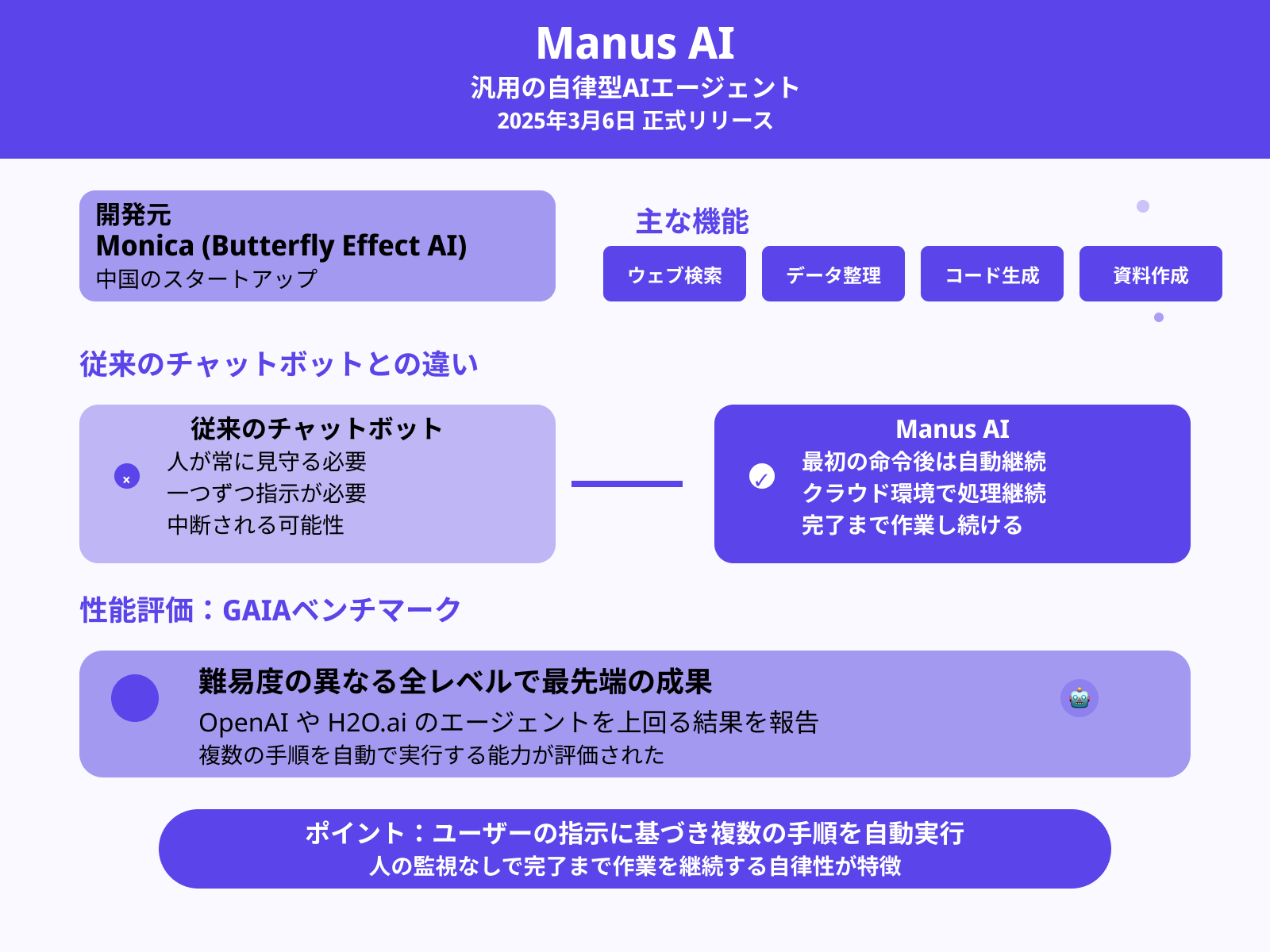

Manus AIとは

Manus AIは中国のスタートアップMonica(Butterfly Effect AI)が開発し、2025年3月6日に正式リリースされた汎用の自律型AIエージェントです。ユーザーの指示に基づき、ウェブ検索、データ整理、コード生成、資料作成など複数の手順を自動で実行できます。

従来のチャットボットと異なり、最初の命令後は人が見守らなくてもクラウド環境で処理が継続され、完了まで作業し続ける点が特徴です。

GAIAベンチマークという性能評価では、難易度の異なる全レベルで最先端の成果を収めたとされ、OpenAIやH2O.aiのエージェントを上回る結果が報告されています。

AIエージェントとは

AIエージェントとは、利用者の指示に基づいて自律的にタスクを進める人工知能のことです。生成AIが行う質問に対する回答やコンテンツ生成に留まらず、外部ツールとの連携が可能なものもあり、より複雑な問題解決を行います。

たとえば「市場調査をしてレポートをまとめて」と依頼すれば、検索・情報収集・整理・レポート作成を自動で行ってくれるものもあります。さらに「バグのあるコードを修正して」と依頼すれば、コードを解析し、改善案を提示することも可能です。このように、複数の工程をつなげて実行できる点が従来の生成AIとの大きな違いです。

AIエージェントの概念や活用方法については、下記の記事でより詳しく解説しています。

AIエージェントを理解することは、Manus AIの強みを知るうえでも重要です。まずは基本を押さえてから、Manus AIの特徴に目を向けてみてください。

無料で利用可能

Manus AIは、無料で利用できます。無料プランでは基本的な操作が可能で、日常的なタスク処理や学習目的には十分対応できます。初めて利用する人でも、コストをかけずに試せるため安心です。

一方で、無料プランにはタスク数や処理時間に制限があります。そのため、継続的に業務で利用したい人や大規模な分析を行いたい人には物足りない場合もあるのが事実です。

しかし、有料プランを選ぶことで各制限が緩和できます。有料プランは月額19ドルから利用可能で、利用できる(※1)クレジット数や同時実行できるタスク数が増え、拡張機能も活用できるようになります。

| プラン名 | 月額料金 (米ドル) | 特徴 | 想定利用者 |

|---|---|---|---|

| Free | $0/月 | 毎日300クレジットが付与される。 同時実行できるタスクは1件のみ。(※2) 優先アクセスなし。 | 簡単なタスクで試してみたい人 |

| Basic | $19/月 | タスクを2件同時実行可能。 優先アクセスあり。 | 定期的に少し複雑なタスクを自動化したい人 |

| Plus | $39/月 | 2件同時実行可。 優先アクセスあり。 | コンテンツ制作や複数タスクを並行して進めたい人 |

| Pro | $199/月 | 複数タスクの高並列実行(5つ)。 優先アクセスあり。 | 高頻度で大量のタスクを処理したい人 |

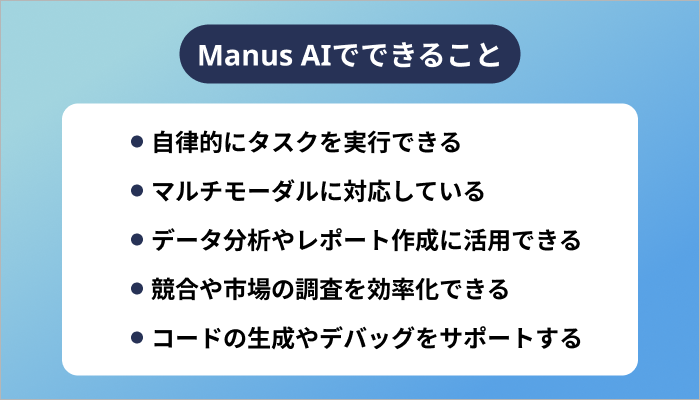

Manus AIでできること

ここからはManus AIでできることを、5つにまとめて解説します。

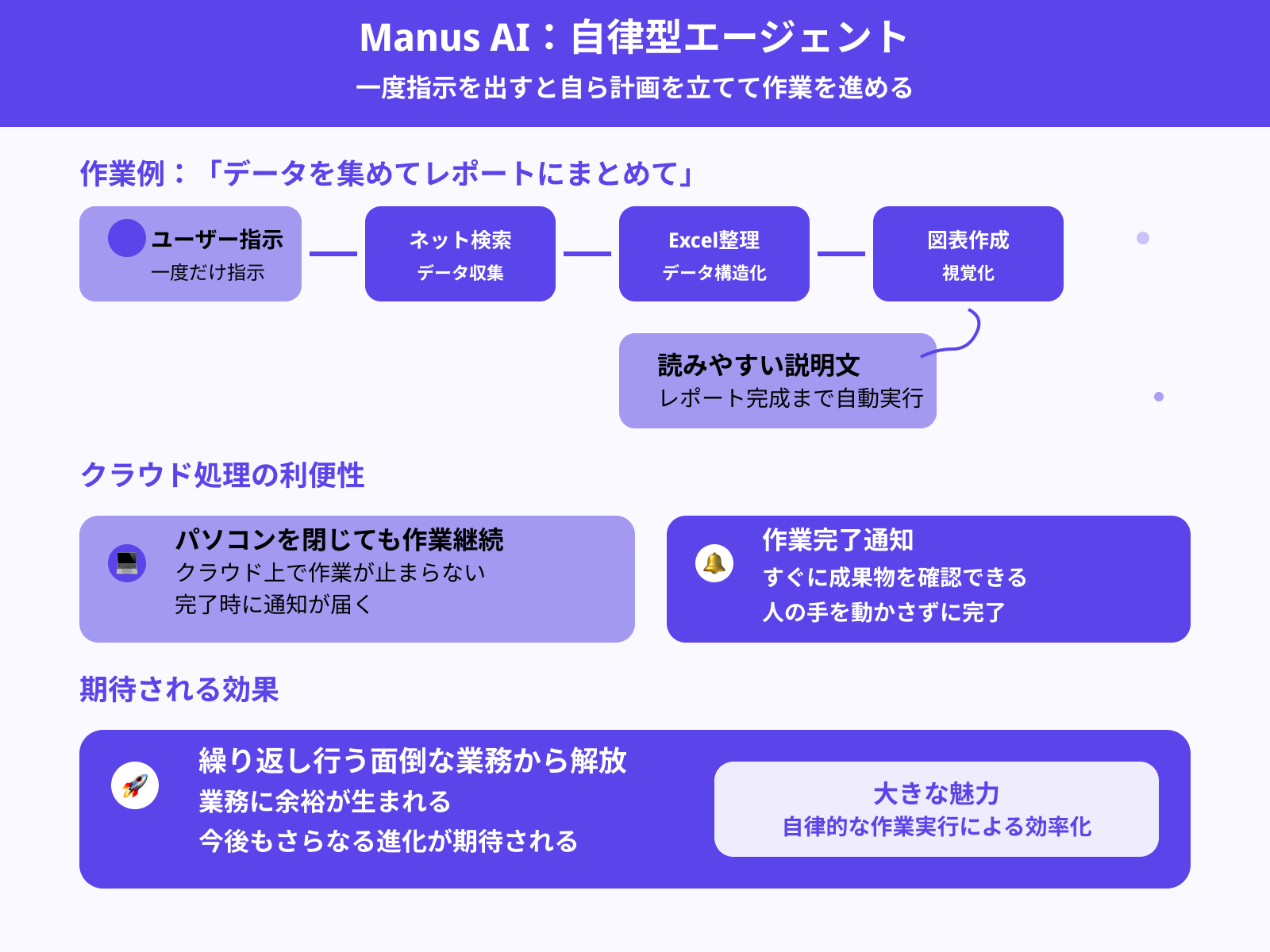

自律的にタスクを実行できる

Manus AIは、自律的にタスクを実行できるAIエージェントです。ブラウザやExcelといった普段よく使うアプリケーションも自動で操作できます。

たとえばWeb上から競合データを収集し、そのままExcelにまとめてグラフを作成するといった流れも、一度の指示で完了します。必要に応じてフィルタリングや計算式の追加、ファイルの保存までこなせるため、人が繰り返し行っていた面倒な作業が一気に楽になります。

その間、パソコンを閉じてもクラウド上で作業が止まらないので便利です。作業が完了すると結果が通知されるので、ユーザーは成果物を確認するだけです。余分な待ち時間を減らし、業務全体の流れをスムーズにできる点が大きな利点といえます。

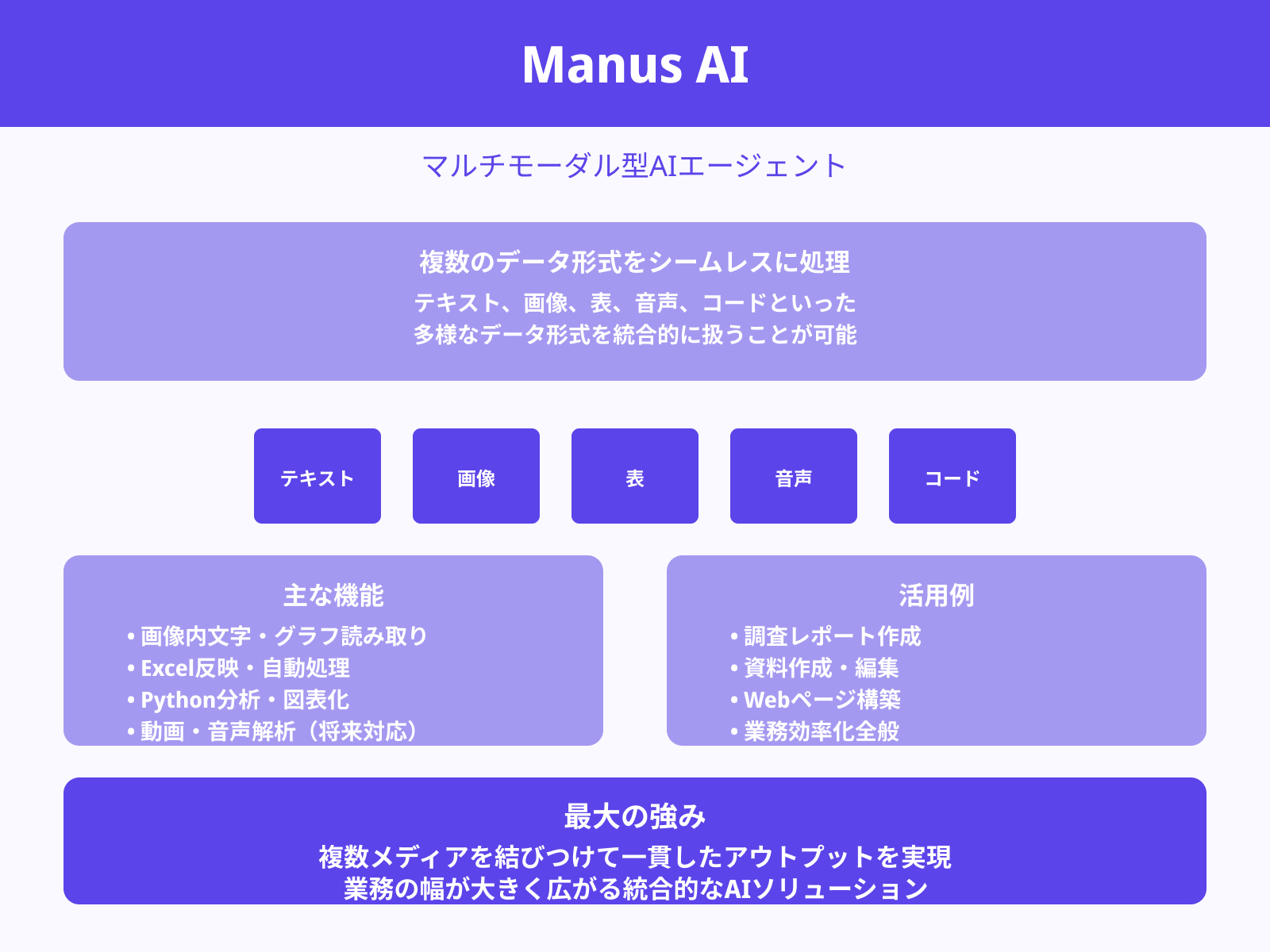

マルチモーダルに対応している

Manus AIは、マルチモーダルに対応したAIエージェントです。

たとえば、画像内の文字やグラフを読み取ってExcelに反映し、Pythonスクリプトを生成して分析や図表化まで自動で実行可能です。さらに動画や音声解析にも対応する将来展望もあり、専門分野で高度な処理を行う土台が整いつつあります。

こうしたマルチモーダル対応により、調査レポートや資料作成はもちろん、Webページの試作や研究用の解析まで幅広い業務に応用できます。複数のメディアをまたいで一貫性のある成果物を生み出せる点こそ、Manus AIが持つ大きな強みです。

データ分析やレポート作成に活用できる

Manus AIは、分析からレポート作成までを一括で行えるAIエージェントです。たとえば売上データを読み込み、月ごとの推移や商品別の傾向を集計し、その結果を表やグラフとして整理します。

また、単なる数値の羅列ではなく、分析結果を解釈した文章をレポート形式でまとめられるのも特徴です。利用者は分析の過程を細かく追う必要がなく、完成した資料を確認するだけで全体像を把握できます。

このようにデータを整理して見やすく提示し、意思決定に役立つ形に整えてくれる点が、Manus AIの強みです。

競合や市場の調査を効率化できる

Manus AIは、競合や市場の調査を効率化できるAIエージェントです。

たとえば衣料業界で競合5社をリサーチすると、価格・提供商品・強みや弱み・市場シェアなどをまとめた報告書を、自動で作成できます。この処理は通常数週間かかる内容ですが、Manus AIでは数分から数十分で完了します。グラフや表、提案用資料として出力できるため、戦略立案の効率化が可能です。

この仕組みは、マーケティング担当者や経営企画部にとって、従来の外部調査に比べてコストを抑えながら短時間で成果を得られる手段として有効です。

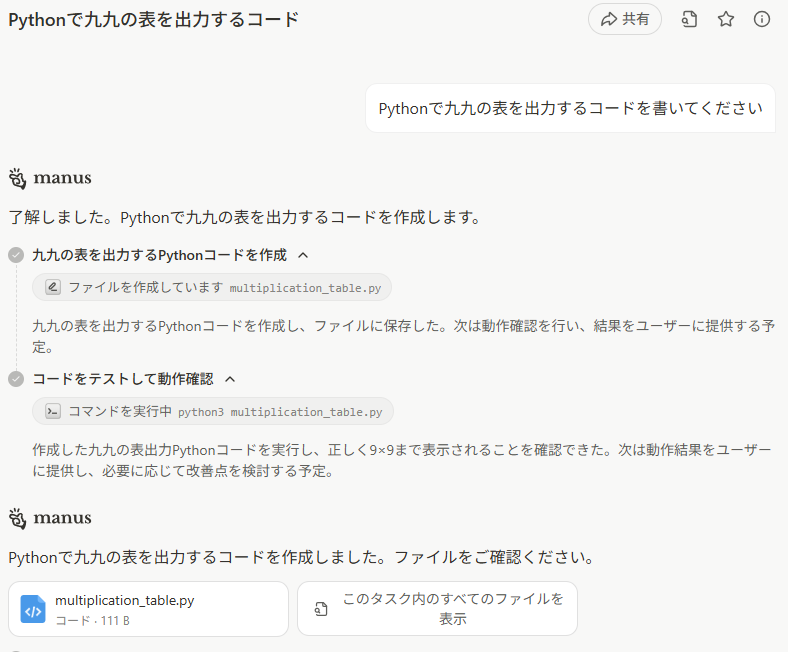

コードの生成やデバッグをサポートする

Manus AIはコードの生成やデバッグをサポートしてくれるAIエージェントです。

たとえば「CSVデータを集計するPythonコードを作って」と指示すれば、基本的なコードを生成してくれます。さらに、実行時にエラーが発生しても修正案を提示してくれるため、初心者でも安心して利用可能です。

複雑なアルゴリズムや長いスクリプトも短時間で書き上げられるため、開発者は設計や新しい機能の追加といった創造的な作業に時間を使えます。

次の図に、実際にコード生成を行ったときの出力画像を示します。コードを作成するだけではなく、テストして動作確認を行い、Python形式のファイル出力までを1回の命令で完結していることがわかります。

Manusと他のAIエージェントは何が違う?

結論、Manusは 「業務を自律的に継続処理し成果物まで出力できる」 点で他のAIエージェントと異なります。

| 項目 | Manus AI | Genspark | Skywork |

|---|---|---|---|

| 得意分野 | ビジネス調査・資料作成・業務自動化 | 高精度の検索・要約 | 科学研究や技術データ解析 |

| 主な機能 | 自律実行・バックグラウンド処理 ・Excel連携・レポート生成 | 論文・ニュース検索 ・要点整理 | 実験データ解析・数値計算 |

| 活用例 | 競合10社の最新情報を自動で収集 →Excelに整理→グラフ付きレポートを作成 | 長文記事を要約して 3分で要点を抽出 | 研究データを統計処理し、 論文用にグラフを作成 |

| 想定利用者 | 営業・マーケ担当・経営企画・ 人事など日常業務を効率化したい人 | 学生・情報収集を 効率化したい人 | 研究者・技術職 |

GensparkやSkyworkといった他のエージェントが断片的な補助にとどまるのに対し、Manus は「ゴール達成までの一連の流れ」を自動でこなせます。たとえば市場調査なら、「検索→情報整理→Excel入力→グラフ生成→レポート作成」をワンストップで完了できるのが強みです。

またユーザーがPCを閉じていても、そのままバックグラウンドで作業を継続し、作業完了後に知らせてくれるのもManus AIならではの特徴です。

Gensparkは情報収集や要約に強く、Skyworkは研究データ解析に特化していますが、いずれもタスクをつなげて実務に直結する成果物を完成させるには至りません。

Manus AIはこんな人におすすめ

Manus AIは「業務や学習で複数の作業を効率化したい人」におすすめです。たとえば「業務効率化を求めるビジネスパーソン」 や「開発作業を効率化したいエンジニアやプログラマー」 に適しています。

ビジネスパーソンであれば、営業資料や市場調査レポートを頻繁に作成する人に有効です。たとえば「競合の新製品動向を調べてExcelにまとめてグラフ化して」と依頼すれば、調査から可視化まで自動で完了します。繰り返し作業の手間を減らし、他の重要業務に集中できます。

エンジニアやプログラマーであれば、コード生成やデバッグの補助がほしい場合に役立ちます。エラーが発生した際に修正案を提案してくれるので、トライ&エラーの時間を削減可能です。

このように、Manus AIは 資料作成や調査を効率化したいビジネスパーソンと、開発や学習を効率化したいエンジニアにとくに適しています。さらに学習者や研究者、日常生活の情報整理を効率化したい人にとっても役立つツールといえます。

まとめ

この記事では、Manus AIについて以下の内容を解説しました。

Manus AIは作業効率を大きく高める可能性を秘めた新しいAIツールです。その一方で、精度やセキュリティ、使い方には注意が必要なので、導入の際は慎重に検討を行いましょう。

上手に活用できれば、データ分析や資料作成、リサーチなどにかかる時間と労力を大きく減らせます。

今後もさらに進化するManus AIに注目しつつ、自分に合った使い方を見つけて業務に役立てていきましょう。