Suno AIの料金体系!選べるプランを徹底解説

Suno AIは、音楽生成を簡単に行えるAIツールとして、多くのクリエイターに活用されています。

しかし、Suno AIに興味がある方の中には以下のような疑問・懸念をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

Suno AIの料金プランについて知りたい

Suno AIの料金を選ぶポイントは?

Suno AIの料金と他のAIツールとの違いについて知りたい

そこでこの記事では、Suno AIに興味がある方に向けて以下の内容を解説します。

この記事では、Suno AIの料金体系を詳しく解説し、各プランの特徴や料金、利用可能な機能について説明します。自分のニーズに最適なプランを選び、最大限にSuno AIを活用するための参考にしてください。

ぜひ参考にしてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

Suno AIの料金プラン

Suno AIは、音楽制作を手軽に行えるAIツールとして、多様な料金プランを提供しています。ユーザーのニーズに合わせて、無料プランから有料プランまで選択可能です。

本セクションでは、各プランの特徴や料金、提供される機能について詳しく解説します。

| プラン名 | 月額料金 (米ドル) | 年額料金 (米ドル) | 月間クレジット数 | 商用利用 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 無料プラン | $0 | $0 | 50クレジット (1日) | × | テキストから音楽を生成可能。 商用利用不可。最大2曲同時生成。 |

| Proプラン | $10 | $96 | 2,500クレジット | 〇 | 商用利用可能。最大5曲同時生成。 追加クレジットの購入オプションあり。 |

| Premier プラン | $30 | $289 | 10,000クレジット | 〇 | 商用利用可能。最大10曲同時生成。 追加クレジットの購入オプションあり。 |

| 学生向け プラン | 無料 (1ヶ月) | $5/月 (1ヶ月後) | 不明 | 〇 | 認定高等教育機関の学生向け。 最初の1ヶ月は無料、その後月額$5。 |

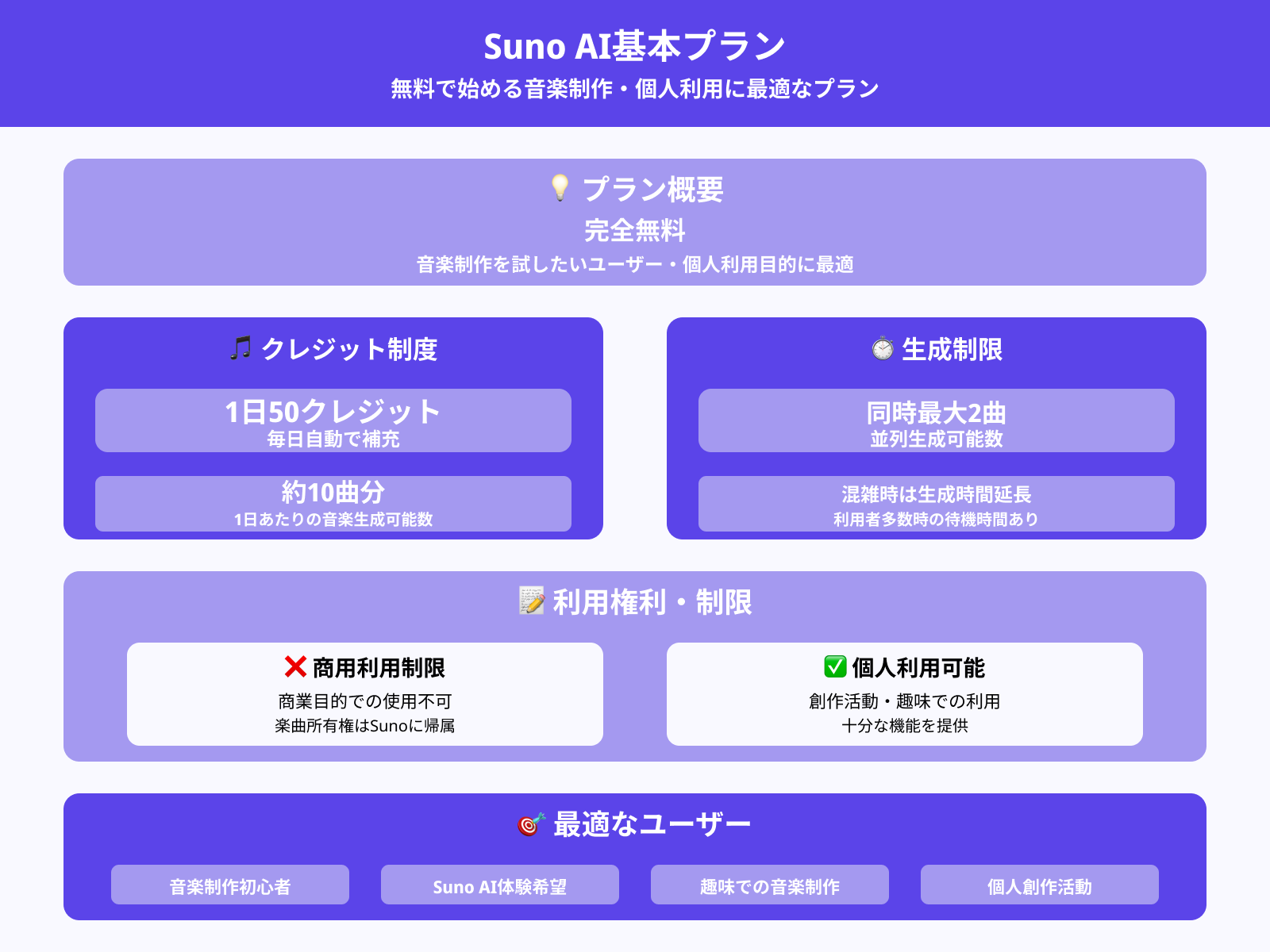

基本プラン

Suno AIの基本プランは、無料で利用できるプランで、音楽制作を試してみたいユーザーや、個人利用を目的としたユーザーに最適です。

このプランでは、1日あたり50クレジットが提供され、約10曲分の音楽を生成することができます。

基本プランでは、商用利用が制限されており、生成された楽曲の所有権はSunoに帰属します。そのため、商業目的での使用はできませんが、個人の創作活動や趣味の範囲で音楽を楽しむには十分な機能が提供されています。

さらに、同時に最大2曲まで生成することができ、混雑時には生成に時間がかかる場合もあります。音楽制作の初心者や、Suno AIの機能を試してみたい方にとって、このプランは非常に便利です。

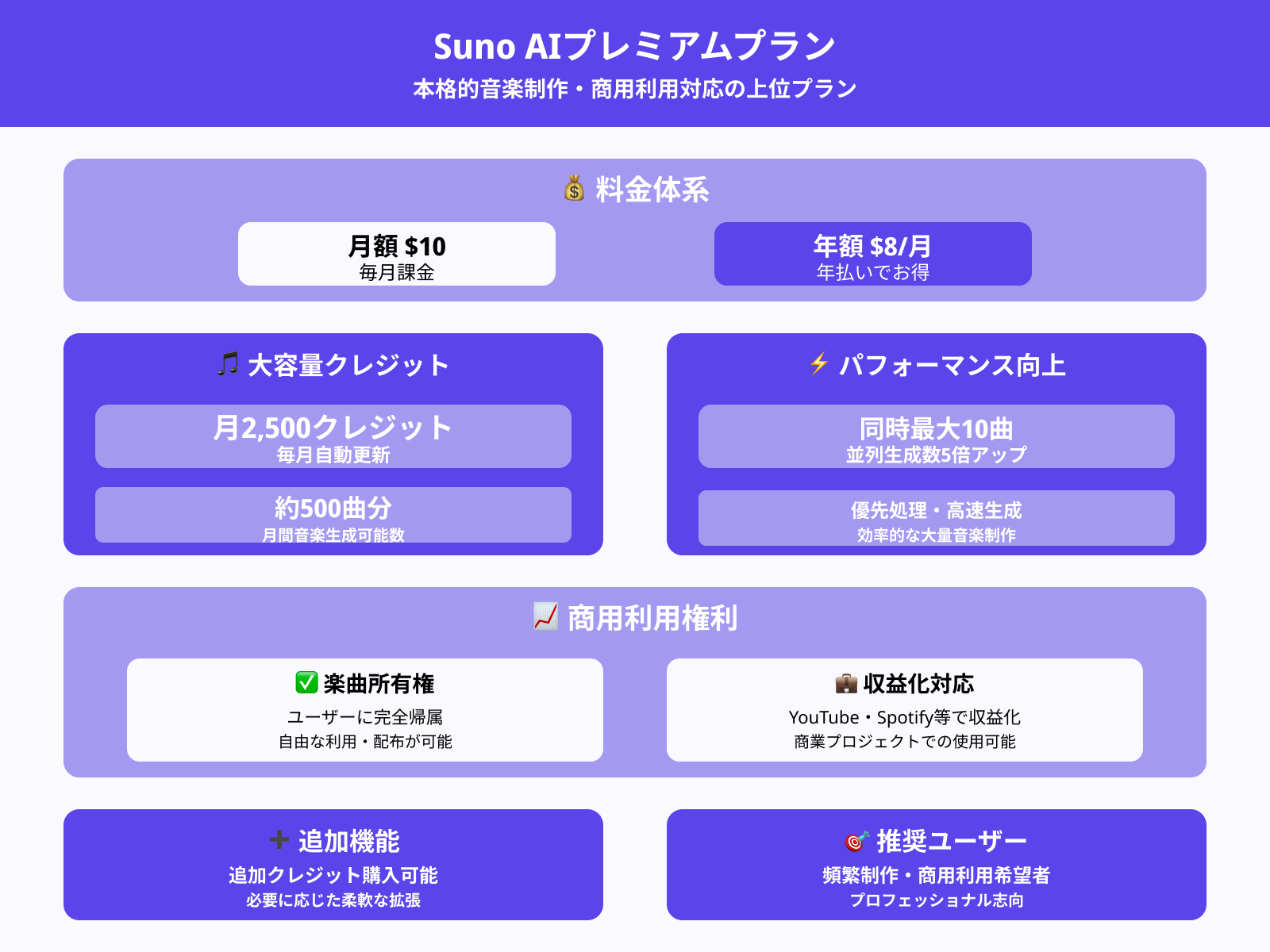

プレミアムプラン

プレミアムプランは、より本格的に音楽制作を行いたいユーザーに向けて提供されている有料プランです。

このプランは、月額$10(年払いの場合$8)で提供され、毎月2,500クレジット(約500曲分)が付与されます。商用利用が可能で、生成された楽曲の所有権はユーザーに帰属します。

このため、YouTubeやSpotifyなどのプラットフォームで収益化したり、商業的なプロジェクトに楽曲を使用することができます。

プレミアムプランでは、同時に最大10曲まで生成可能で、生成速度が優先されるため、大量の音楽を効率的に作成することができます。また、追加のクレジット購入が可能で、必要に応じてより多くの楽曲を生成できます。

このプランは、音楽制作を頻繁に行いたいユーザーや、商用利用を考えている方にとって非常に魅力的です。

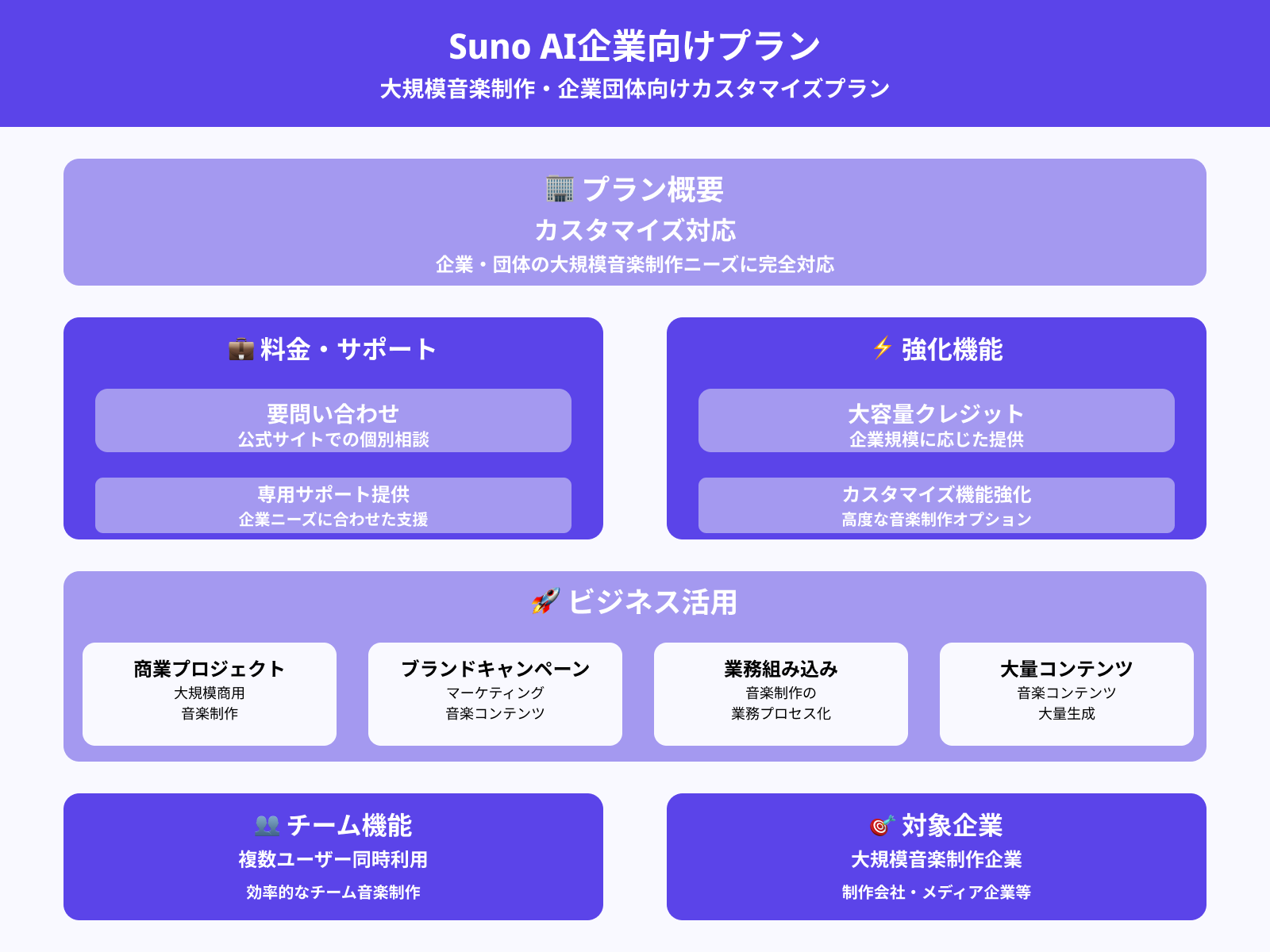

企業向けプラン

企業向けプランは、企業や団体が大規模に音楽制作を行いたい場合に適したカスタマイズプランです。具体的な料金や機能については、公式サイトでの問い合わせが必要ですが、通常、このプランではより多くのクレジットを提供し、企業のニーズに合わせた専用サポートが提供されます。

企業向けプランは、商業プロジェクトやブランドキャンペーンなど、規模の大きい音楽制作に対応するため、生成される音楽の数やカスタマイズ機能が強化されている点が特徴です。

また、複数のユーザーが同時に利用できるため、チームでの音楽制作が効率的に行えます。音楽制作を業務に組み込んで活用したい企業や、音楽コンテンツを大量に生成する必要がある企業に最適なプランです。

Suno AIの料金プランを選ぶポイント

Suno AIは、音楽制作の手軽さと自由度を提供するAIツールとして、多様な料金プランが揃っています。自分の使用目的に最適なプランを選ぶことが、最大限に活用するための重要なポイントです。

ここでは、使用目的別にプランを選ぶ方法や、無料プランと有料プランの違い、お得に利用するためのコツを詳しく解説します。

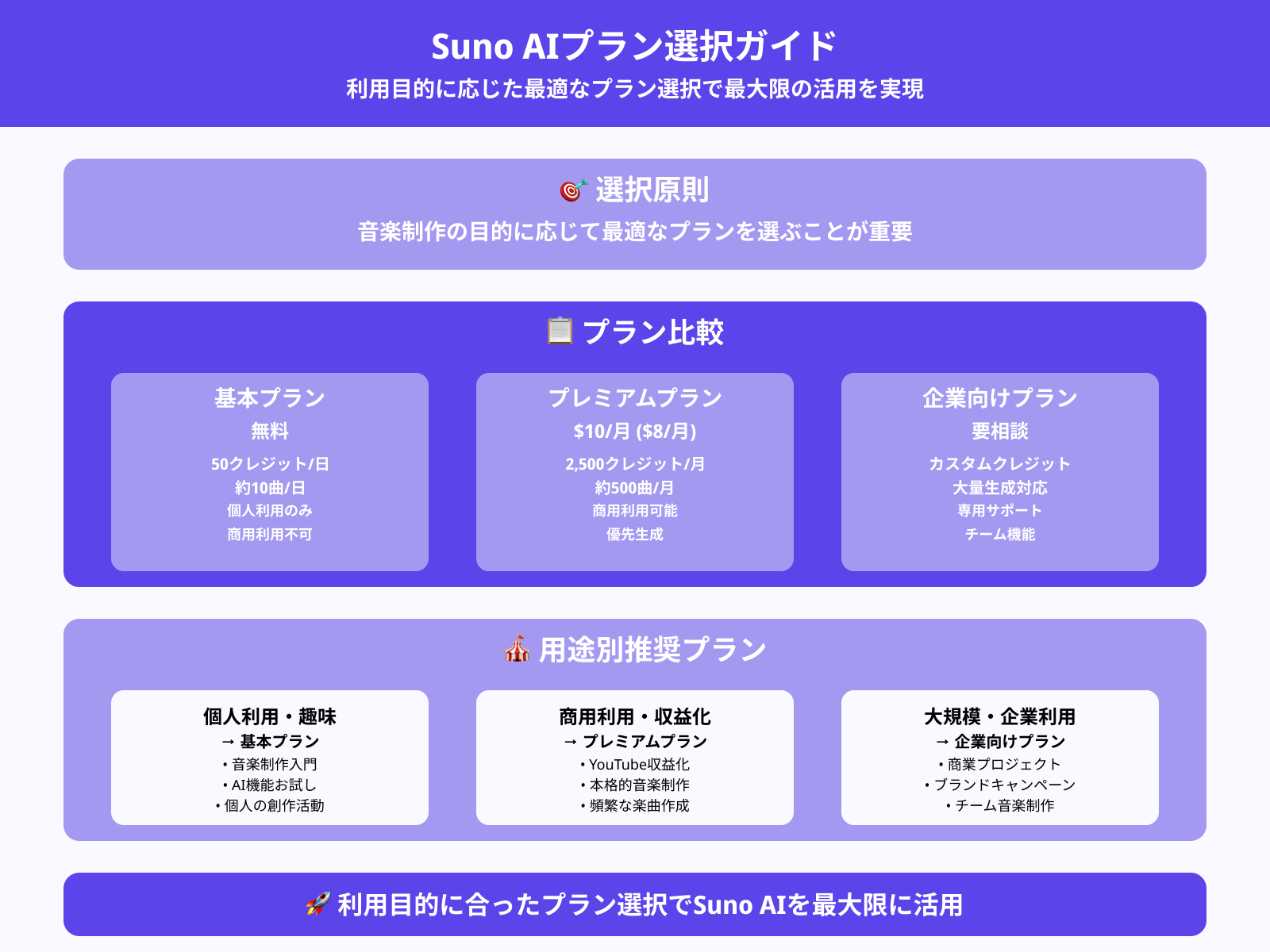

使用目的別プランの選び方

Suno AIの料金プランは、ユーザーの音楽制作の目的に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

まず、音楽制作を個人で楽しむ程度の利用を考えている場合は、無料プラン(基本プラン)が適しています。これで十分にAIを試すことができ、音楽制作の入門にも最適です。

次に、商業利用や本格的な音楽制作を行いたい場合は、プレミアムプラン(Pro)や企業向けプラン(Enterprise)を検討するべきです。これらの有料プランは、商用利用が可能で、生成できる音楽の数が増え、優先的に音楽が生成されるため、頻繁に楽曲を作成する場合や、収益化を考えているユーザーには特に便利です。

自分の利用目的に合ったプランを選ぶことで、Suno AIを最大限に活用できます。

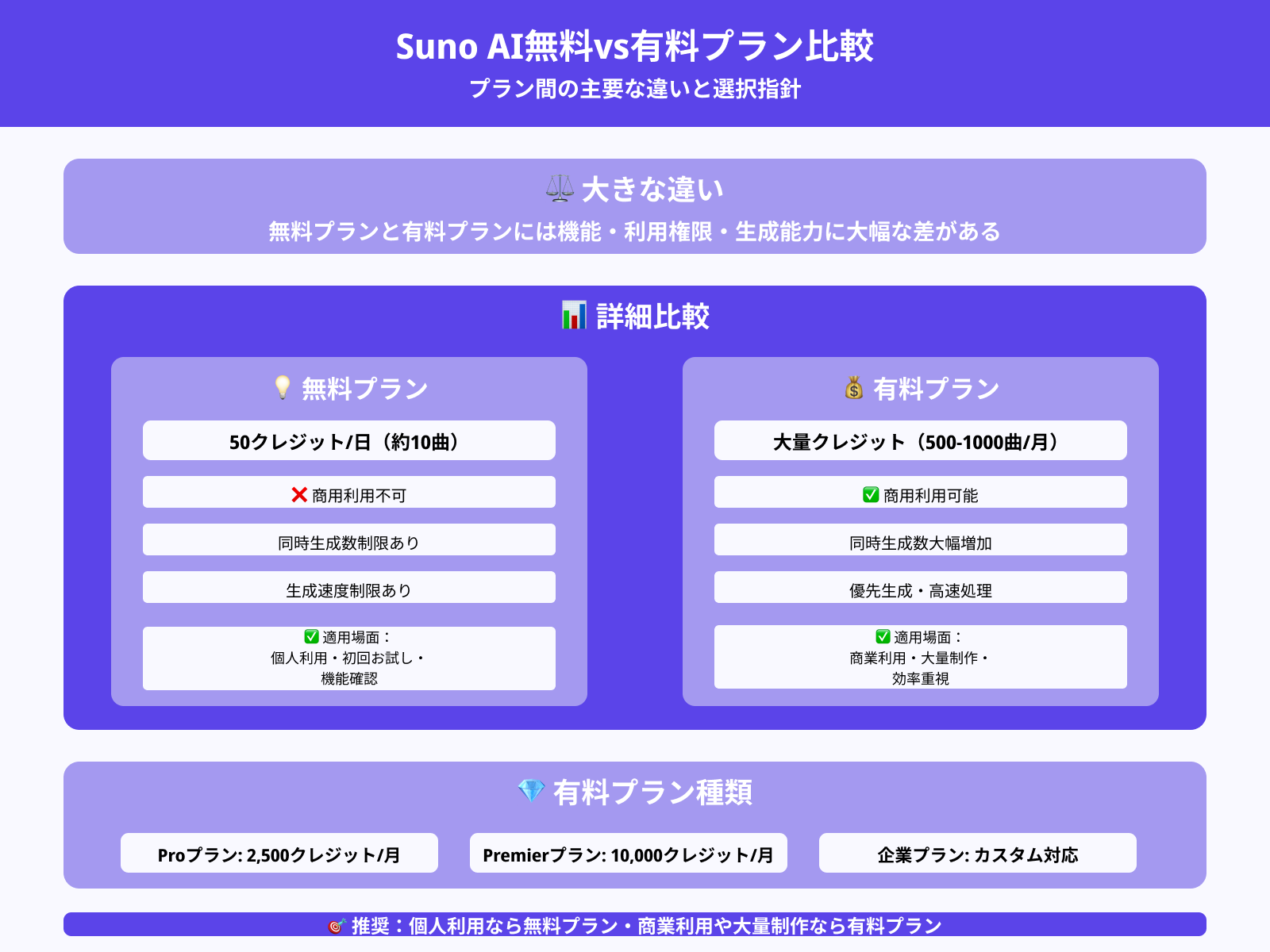

無料プランと有料プランの違い

Suno AIには、無料プランと有料プランの大きな違いがあります。

無料プランでは、1日あたり50クレジット(約10曲分)が付与され、音楽制作を試すことができますが、商用利用はできません。また、同時に生成できる楽曲数が限られており、生成速度にも制限があります。

一方、有料プランでは、毎月2,500クレジット(Proプラン)や10,000クレジット(Premierプラン)など、大量のクレジットが提供され、商用利用が可能になります。さらに、生成できる楽曲数が増え、生成速度も優先され、より効率的に音楽を作成できる点が魅力です。

無料プランは、個人利用や初めてSuno AIを試す場合には十分ですが、商業的な利用や大量の音楽制作を行いたい場合は、有料プランを選ぶことをおすすめします。

無料版Suno AIと有料プランの違いをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

お得に利用するためのコツ

Suno AIをお得に利用するためのコツとして、まず長期契約を検討することが挙げられます。

例えば、プレミアムプランは月額$10ですが、年払いの場合は月額$8に割引されるため、年間で大きな節約が可能です。また、必要なクレジットが不足する場合は、追加で購入するオプションがありますが、定期的に使用する予定がある場合は、クレジットが多く付与されるプランにアップグレードすることで、単位あたりのコストを抑えることができます。

さらに、無料プランで試してみた後に、必要に応じてプランを変更するのも一つの方法です。定期的に利用することで、クレジットが無駄にならず、最適なプランを選んで効率よく利用できるため、無駄なくSuno AIを活用できます。

Suno AIの料金支払い方法と注意点

Suno AIを利用する際、料金の支払い方法について理解しておくことは非常に重要です。支払い方法や契約に関する情報をしっかりと把握しておくことで、利用中のトラブルを避け、スムーズにサービスを活用することができます。

ここでは、Suno AIの支払い方法、定期契約の有無や解約方法、そして返金ポリシーについて詳しく解説します。

クレジットカードでの支払い

Suno AIの有料プラン(Proプラン、Premierプラン)への支払いは、クレジットカードを通じて行うことができます。主要なクレジットカードブランド(Visa、MasterCard、American Expressなど)に対応しており、ユーザーは自分の好みのカードで支払いが可能です。

支払いは月額または年額で設定されており、年払いの場合には割引が適用されるため、コストを抑えることができます。

支払い手続きは、Suno AIの公式サイトの「プラン選択」ページから簡単に行え、カード情報を入力後、確認画面で内容を確認した上で支払いが完了します。

クレジットカードでの支払いは、手軽で便利ですが、カード情報の管理には注意が必要です。また、支払いが正常に処理されない場合は、再度カード情報を確認し、適切な方法で支払いを行うようにしましょう。

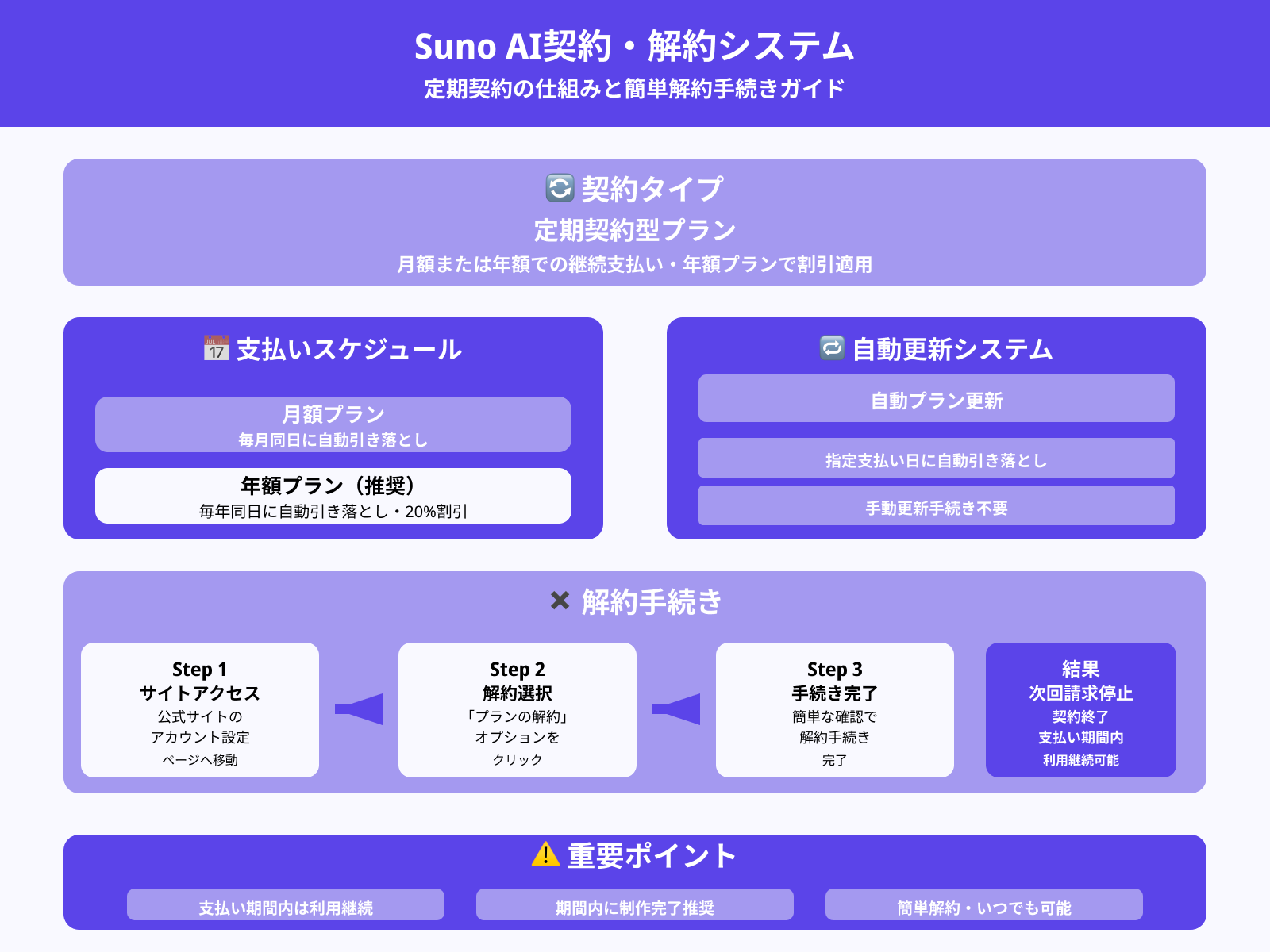

定期契約の有無と解約方法

Suno AIの有料プランは、定期契約型のプランとなっています。通常、月額または年額での支払いが選べ、年額プランに切り替えることで割引が適用されます。

定期契約の場合、プランの更新は自動で行われるため、ユーザーは毎月または毎年、指定された支払い日までに料金が引き落とされることを確認しておく必要があります。

解約方法については、Suno AIの公式サイトから「アカウント設定」ページにアクセスし、「プランの解約」オプションを選択することで簡単に解約手続きを行うことができます。ただし、解約後もすでに支払った期間内はサービスを利用できるため、その期間内に音楽制作を完了させておくことをおすすめします。

解約手続きが完了すると、次回の請求が発生することなく、契約が終了します。

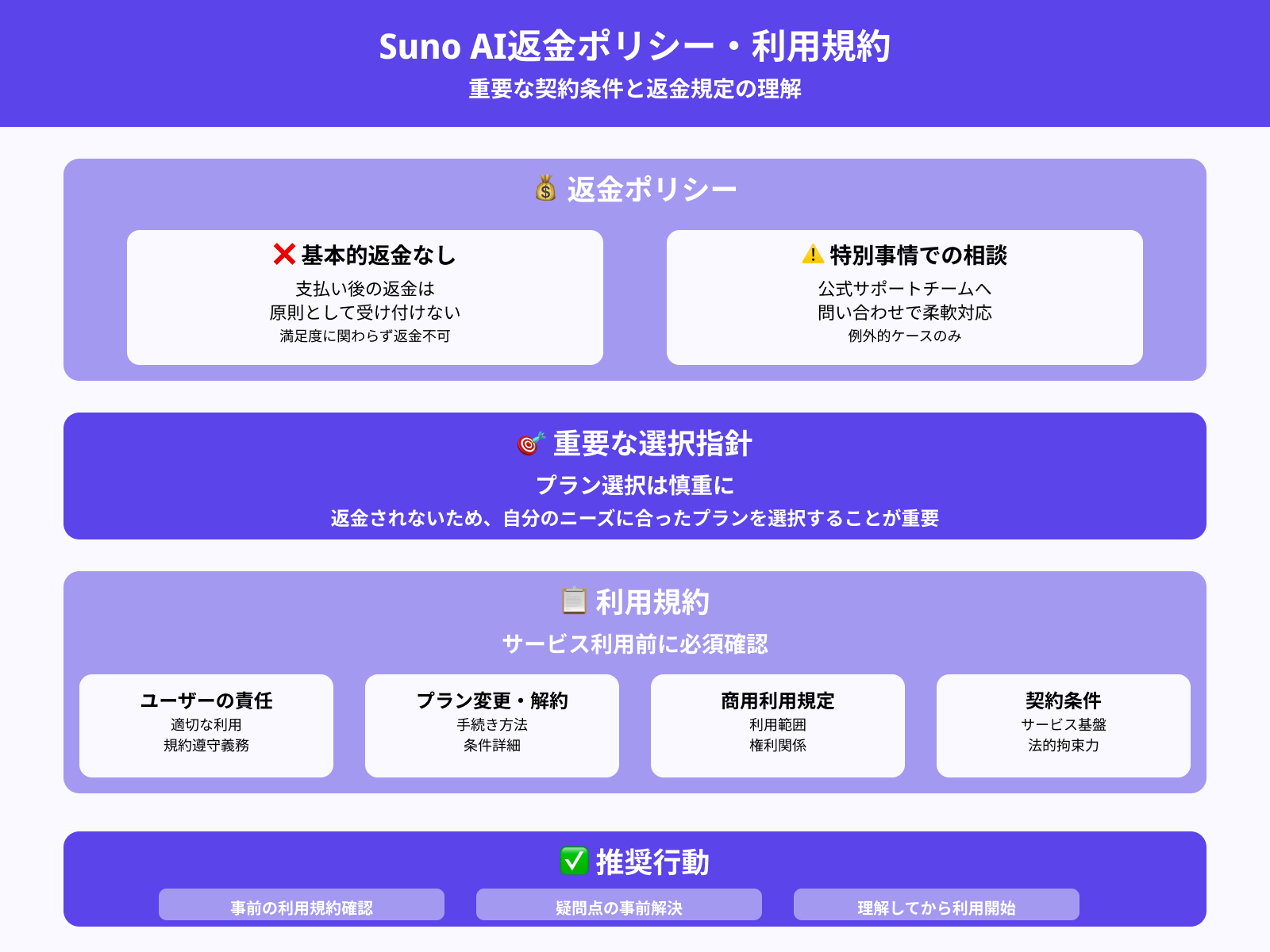

返金ポリシーと利用規約

Suno AIの返金ポリシーについては、基本的に支払い後の返金は受け付けていません。

ユーザーがサービスに満足できなかった場合でも、支払い済みの料金の返金は原則として行われないため、プランを選ぶ際は自分のニーズに合ったプランを選択することが重要です。ただし、特別な事情がある場合は、公式サポートチームに問い合わせることで、柔軟な対応を受けることができる場合もあります。

また、利用規約に関しては、Suno AIを利用する前に必ず確認しておくべき重要な文書です。

利用規約には、ユーザーの責任、プランの変更・解約方法、商用利用に関する詳細などが記載されており、サービスを正しく利用するための基盤となります。利用規約はサービス利用の契約条件を示しているため、疑問があれば事前に確認し、理解してから利用を開始しましょう。

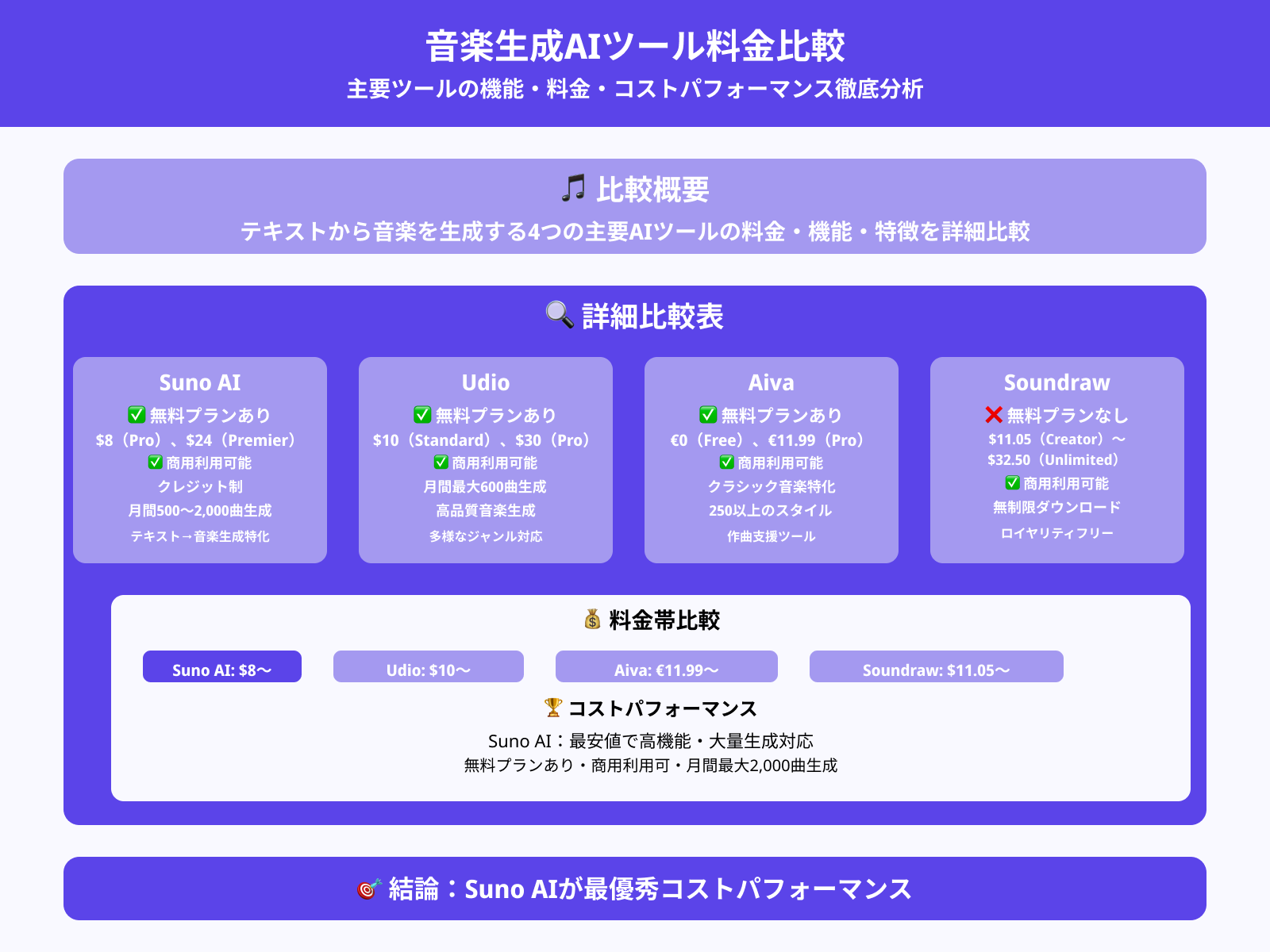

Suno AIの料金と他AIツールとの比較

音楽生成AIツールは多数存在し、それぞれが異なる料金プランや機能を提供しています。Suno AIは、テキストから音楽を自動生成する革新的なツールですが、同様のサービスを提供するAmper Music、Aiva、Soundrawといった他のツールとの料金を比較することで、自分に最適な音楽生成ツールを選ぶことができます。

ここでは、Suno AIと他の人気音楽生成AIツールの料金比較を行い、どのツールが最もコストパフォーマンスに優れているかを探ります。

| ツール名 | 無料 プラン | 月額料金 (USD) | 商用利用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Suno AI | あり | $8(Pro)、$24(Premier) | 可能 | クレジット制、月間500〜2,000曲生成、商用利用可 |

| Udio | あり | $10(Standard)、$30(Pro) | 可能 | 月間最大600曲生成、商用利用可 |

| Aiva | あり | €0(Free)、€11.99(Pro) | 可能 | クラシック音楽に特化、250以上のスタイル対応 |

| Soundraw | なし | $11.05(Creator)〜$32.50(Unlimited) | 可能 | 無制限ダウンロード、商用利用可 |

Udioとの料金比較

Suno AIとUdioはどちらも商用利用が可能な音楽生成AIツールですが、料金プランにはいくつかの違いがあります。

Udioは、無料プランでも商用利用が可能で、1日あたり10クレジット、月間100クレジットが提供されますが、より多くのクレジットと機能を求める場合は、Standardプラン(月額\$10)やProプラン(月額\$30)にアップグレードする必要があります。

Udioの有料プランでは、より多くの音楽生成が可能になり、優先的な生成キューや最大3件の同時実行など、商業プロジェクトに適した機能が提供されます。両者とも商用利用に対応しており、Suno AIは手頃な料金での利用が可能ですが、Udioは無料プランでも商用利用ができる点が特徴です。

Aivaとの料金比較

Suno AIとAivaはどちらも高品質な音楽生成を提供するツールですが、料金プランには差があります。

Aivaは無料プランがあり、1ヶ月に10曲まで生成可能ですが、商用利用には月額$11.99からの有料プランが必要です。Aivaの有料プランでは、より多くの曲を生成でき、商用利用が可能になる他、AIが提供する音楽のスタイルやカスタマイズ性が強化されています。

両者とも商用利用に対応していますが、Suno AIはより手頃な料金での利用が可能で、音楽制作を頻繁に行いたい方にはコストパフォーマンスの面で優れていると言えます。Aivaは、特に高精度な音楽生成が求められるプロフェッショナルな制作に向いています。

Soundrawとの料金比較

Suno AIとSoundrawも、ユーザーに優れた音楽生成ツールを提供していますが、料金プランにいくつか違いがあります。これに対して、Soundrawは月額$16.99からの定額料金プランを提供し、商用利用が可能となっています。

Soundrawの特徴は、生成された音楽に対する完全な所有権をユーザーに提供しており、特にYouTubeやSpotifyなどで収益化を目指すユーザーに便利です。

Suno AIは、特に手軽に始められ、必要な機能を追加できる点で優れていますが、Soundrawは高品質で完全な音楽の所有権を提供する点が特徴です。どちらのツールも商用利用に対応していますが、料金面ではSuno AIの方がリーズナブルに利用でき、プロジェクトに応じて最適なプランを選択できます。

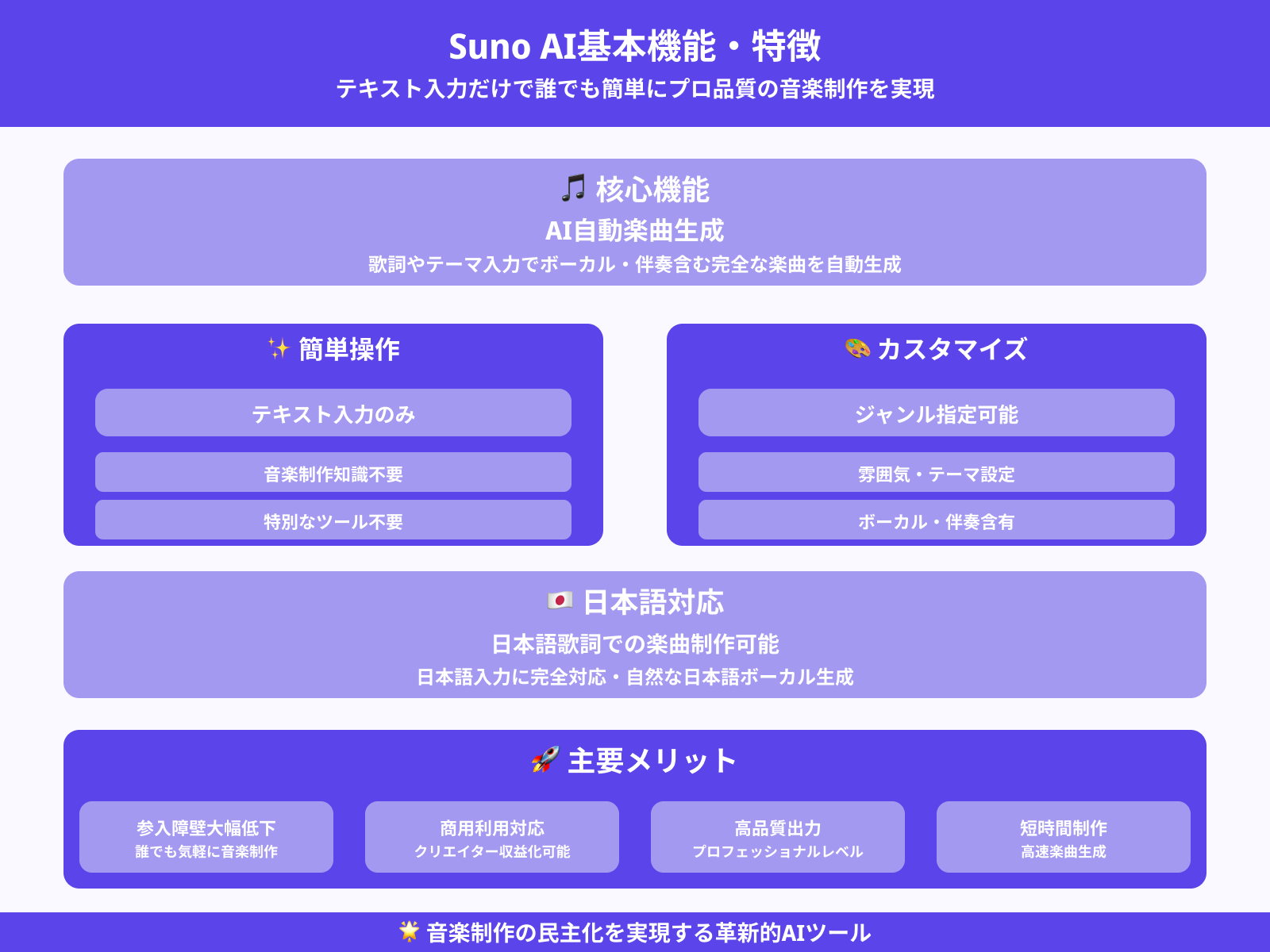

Suno AIとは?基本情報を簡単におさらい

音楽制作の敷居を大きく下げるAIツールとして注目を集めているのが「Suno AI」です。歌詞や曲のテーマを入力するだけで、ボーカルや伴奏を含むオリジナル楽曲を自動生成できるこのツールは、音楽制作の専門知識がなくても、誰でも手軽に楽曲を作成できる点が大きな魅力です。

2023年12月に正式リリースされ、2025年6月時点で最新バージョンはv4.5となっており、さらに高品質な音楽生成が可能となっています。

Suno AIはクラウドベースで動作するため、インターネット接続があれば、どこでも音楽制作を行うことができます。これにより、場所を選ばず、自由な環境で創造的な作業を行える点が特長です。

Suno AIの概要と特徴

Suno AIは、ユーザーが入力した歌詞や曲のテーマに基づいて、AIが自動的に楽曲を生成する音楽制作ツールです。

入力はテキストのみで、特別な音楽制作の知識やツールは一切不要です。生成される楽曲にはボーカルや伴奏が含まれ、ジャンルや雰囲気も指定することができます。

日本語にも対応しており、日本語の歌詞を使った楽曲制作も可能です。

これにより、音楽制作の敷居が大きく下がり、誰でも気軽にオリジナルの楽曲を作成できるようになっています。また、生成された音楽は商用利用にも対応しており、クリエイターが自由に収益化できることも魅力の一つです。

AIが提供する音楽のクオリティは非常に高く、プロフェッショナルな作品も短時間で作成可能です。

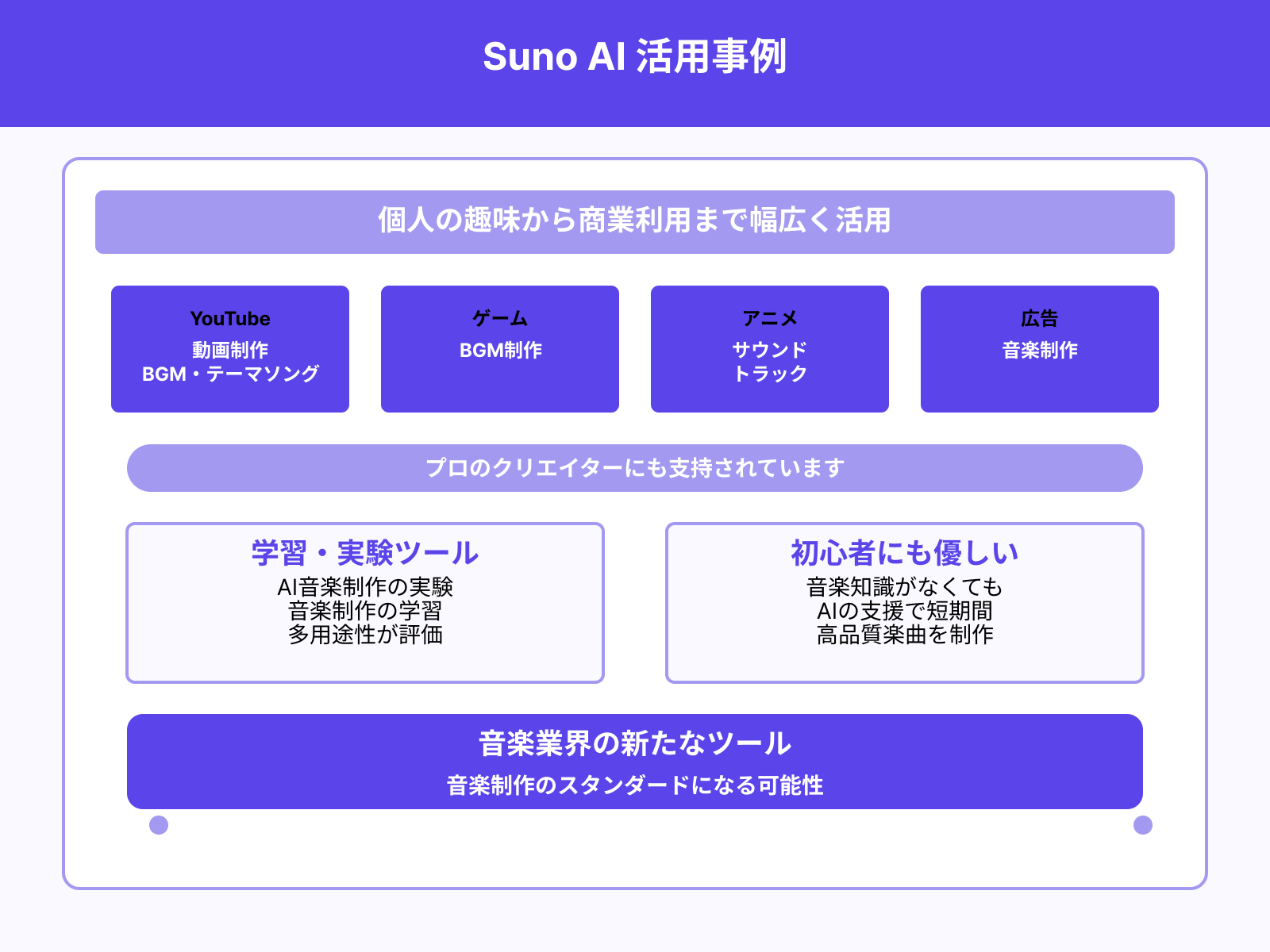

どんな用途で使われているのか?

Suno AIは、個人の趣味から商業利用まで、幅広い用途で活用されています。

例えば、YouTubeの動画制作において、オリジナルのBGMやテーマソングを作成するために利用されています。また、ゲームのBGMやアニメのサウンドトラック、広告用の音楽制作にも活用されており、プロのクリエイターにも支持されています。

さらに、AIを使った音楽制作の実験や、音楽制作の学習ツールとしても利用されており、その多用途性が評価されています。特に、音楽の知識がない初心者でも、AIの支援を受けて短期間で完成度の高い楽曲を制作できる点が、多くのユーザーにとって魅力となっています。

音楽業界における新たなツールとして、これからの音楽制作のスタンダードになる可能性もあります。Sunoの使い方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

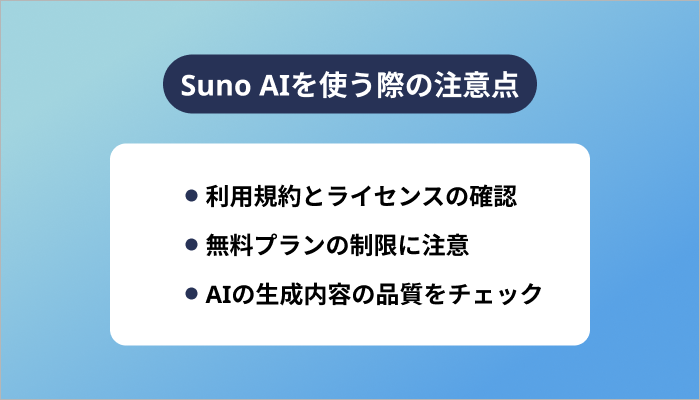

Suno AIを使う際の注意点

Suno AIは、迅速かつ高品質な音楽制作を実現する強力なツールですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。特に、生成される音楽の著作権やライセンス、ツールの設定に関する理解が重要です。

これらをしっかりと把握しておくことで、トラブルを避け、Suno AIを最大限に活用することができます。ここでは、Suno AIを使用する際の主な注意点について詳しく解説します。

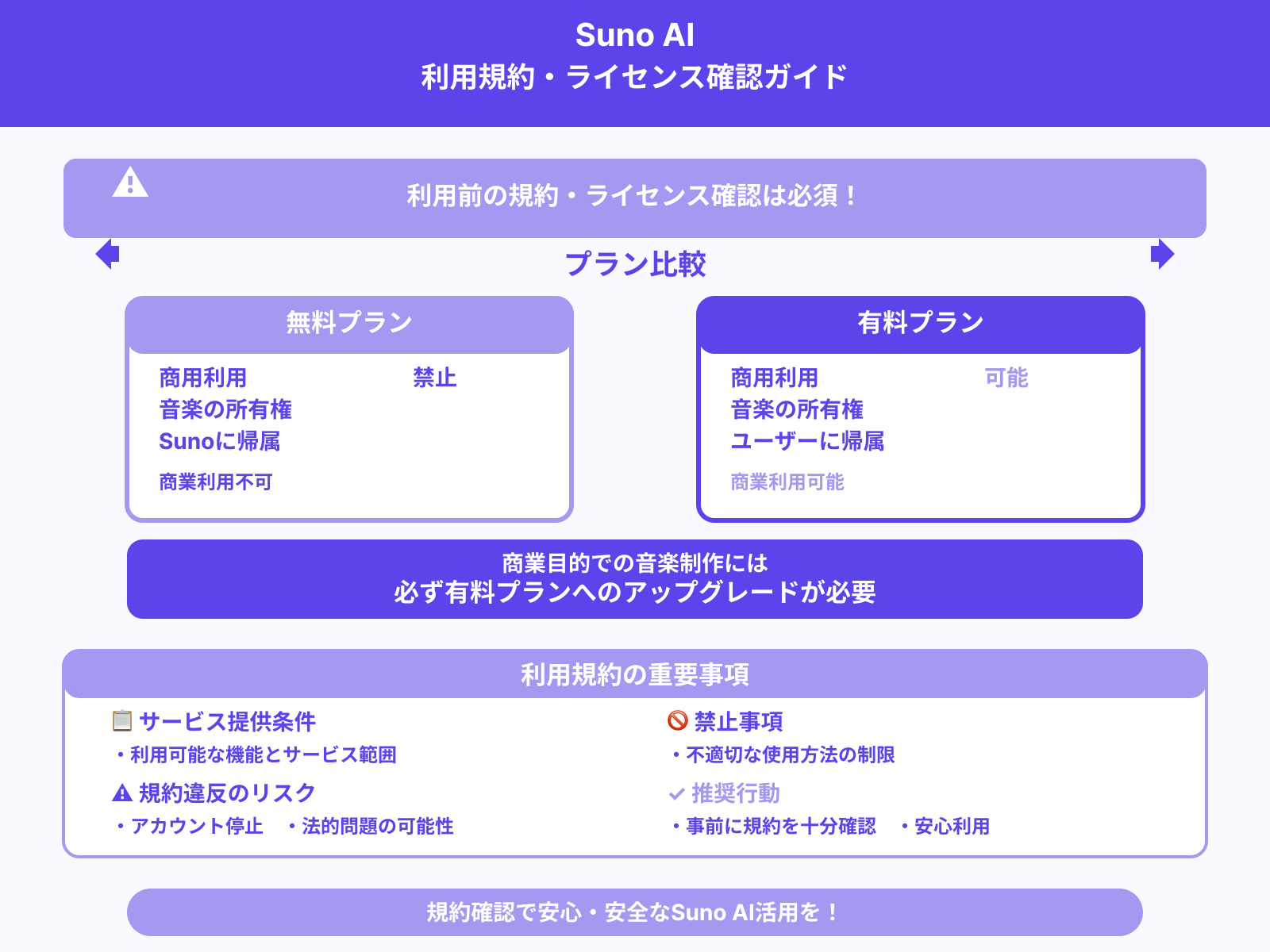

利用規約とライセンスの確認

Suno AIを使用する前に、利用規約とライセンスの確認は必須です。特に商用利用を考えている場合、生成された音楽の著作権や使用権に関する規定を理解することが重要です。

Suno AIの無料プランでは商用利用が禁止されており、生成された楽曲の所有権もSunoに帰属します。これに対して、有料プランでは商用利用が可能で、生成された音楽の所有権もユーザーに帰属します。

したがって、商業目的での音楽制作を行う場合は、必ず有料プランにアップグレードする必要があります。

また、利用規約には、サービスの提供条件や禁止事項が記載されており、これらを遵守しない場合、アカウントの停止や法的な問題が生じる可能性があります。事前に規約を十分に確認し、安心してサービスを利用できるようにしましょう。

生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

音楽生成AIの商用利用についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

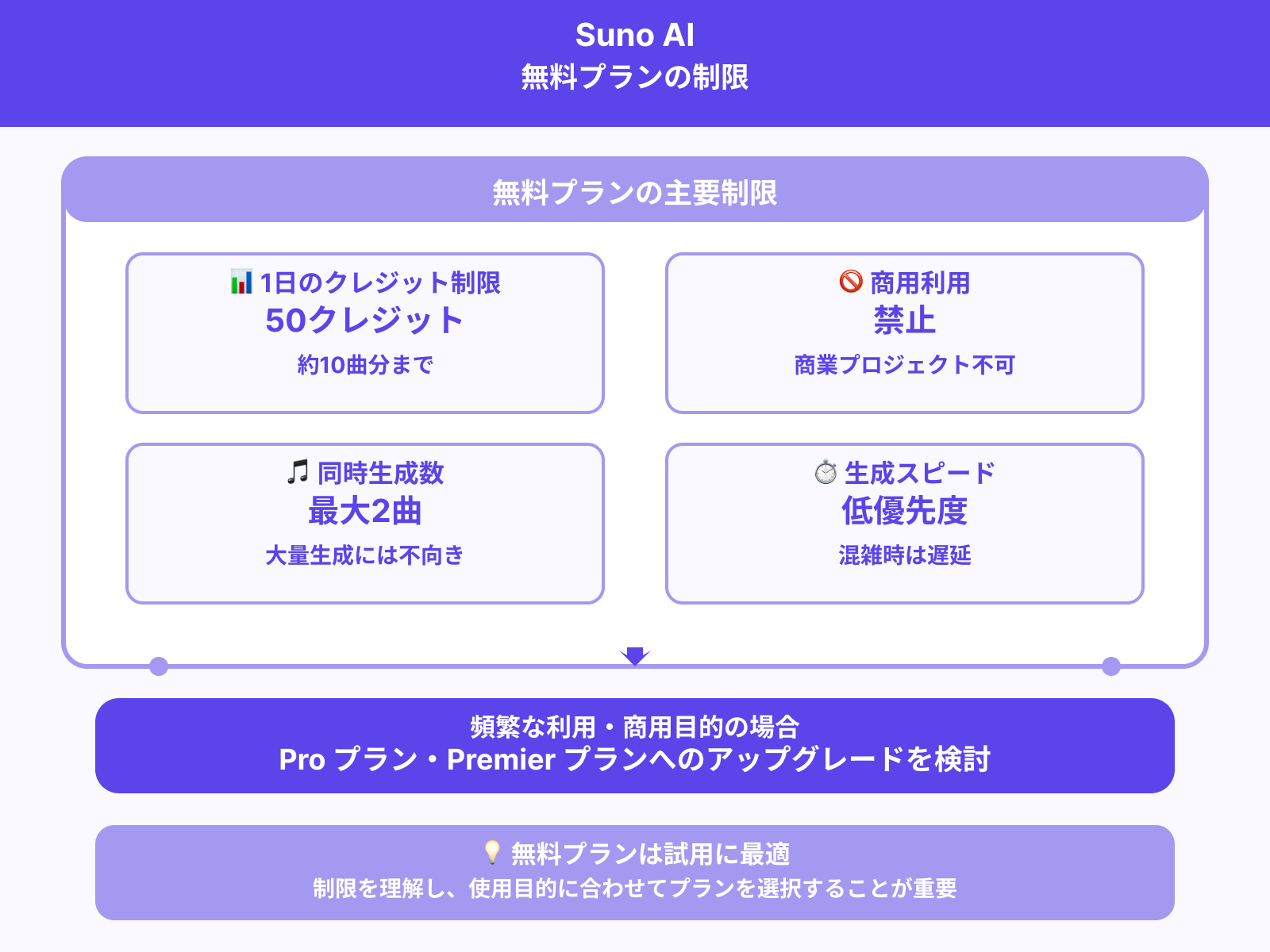

無料プランの制限に注意

Suno AIの無料プランには、いくつかの制限が存在します。

無料プランでは、1日あたり50クレジット(約10曲分)まで生成でき、商用利用が禁止されています。また、生成できる音楽の数が限られており、同時に最大2曲までの生成にしか対応していません。

これにより、大量の音楽を生成したり、商業的なプロジェクトで利用する場合には不向きです。

さらに、生成スピードも優先されないため、混雑時には生成に時間がかかることがあります。もし頻繁に音楽を作成する必要がある場合や、商用利用を考えている場合は、ProプランやPremierプランにアップグレードすることを検討する必要があります。

無料プランは、Suno AIを試すための最適な選択ですが、制限を理解し、使用目的に合わせてプランを選ぶことが重要です。

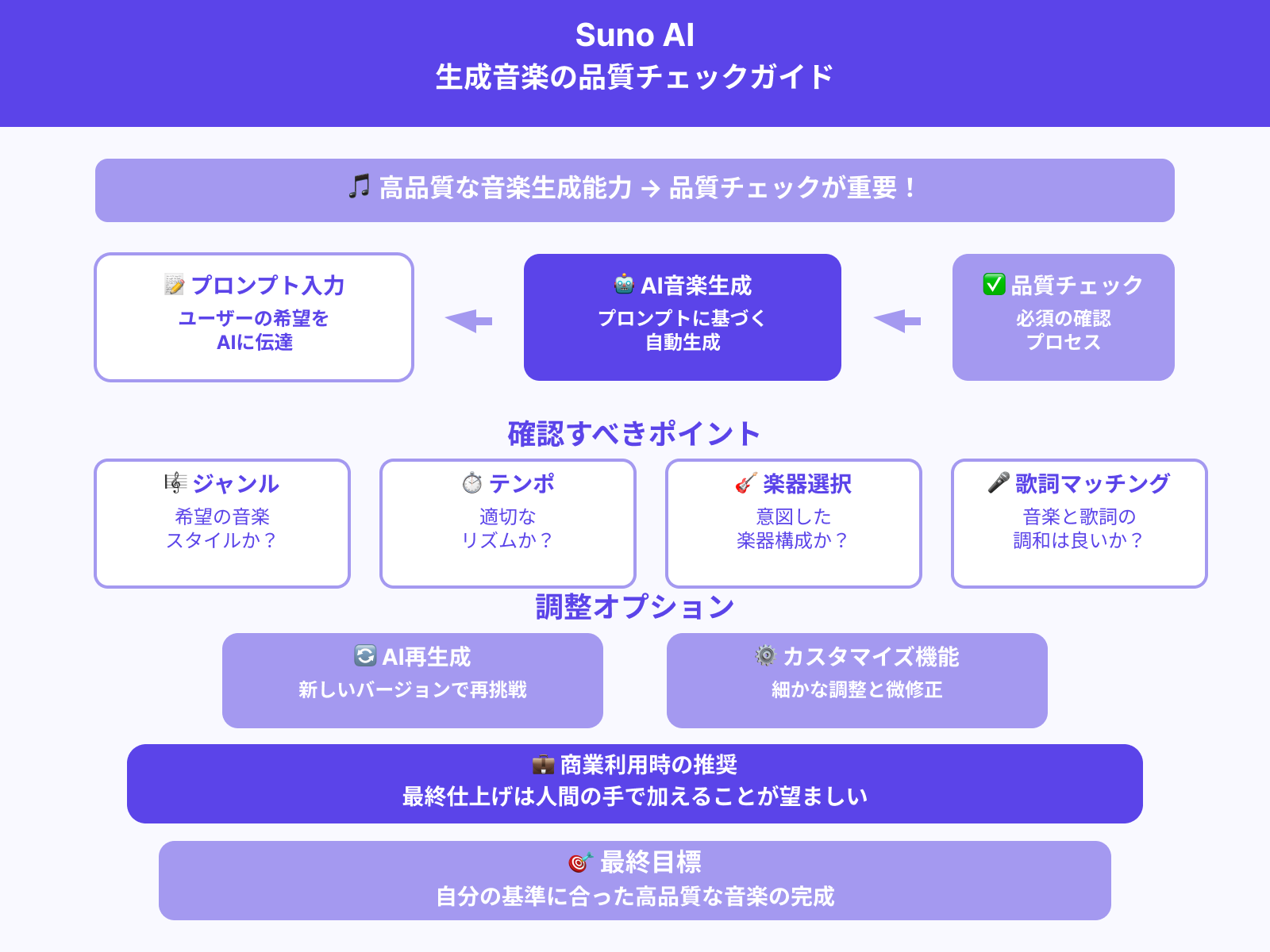

AIの生成内容の品質をチェック

Suno AIは非常に高品質な音楽を生成する能力を持っていますが、生成された音楽の品質については必ずチェックすることが重要です。

AIが生成する音楽は、ユーザーが入力したプロンプトに基づいて作られますが、その結果が必ずしも希望通りになるとは限りません。特に、ジャンルやテンポ、楽器の選択、歌詞とのマッチングにおいては、調整が必要になる場合があります。

生成された音楽が自分の意図に合わない場合、AIによる再生成を依頼したり、音楽のカスタマイズ機能を使って微調整を加えることができます。さらに、音楽の完成度が高くても、商業利用を行う際には、最終的な仕上げを人間の手で加えることが望ましい場合もあります。

AIによる自動生成は強力なツールですが、最終的な音楽の品質を自分の基準に合わせるために確認と調整を行いましょう。

まとめ

Suno AIは、音楽制作を効率的に行えるAIツールですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。

まず、利用規約とライセンスを確認し、商用利用や音楽の所有権に関するルールを理解することが重要です。また、無料プランには商用利用の制限があり、生成可能な音楽の数や速度にも制限があります。

さらに、AIが生成する音楽の品質はプロンプトに依存するため、生成された結果をチェックし、必要に応じて調整を行うことが求められます。これらを理解することで、Suno AIを最大限に活用できます。

Suno AIは、音楽制作の敷居を大きく下げる強力なツールであり、適切に活用することで、効率的にオリジナルの音楽を作成できます。