プレゼン資料の作成におすすめの生成AI7選!資料作成の手順も解説

そもそも生成AIって何?

AIがプレゼン資料を作るって本当?

誰でも使えるの?

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

近年、生成AIは急速に進化しており、プレゼン資料の作成にも大きな影響を与えています。これまではデザインや文章構成に時間をかけていた作業も、AIの力を借りれば驚くほどスピーディーに作成可能です。

この記事では、生成AIを活用したプレゼン資料について以下の内容を解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

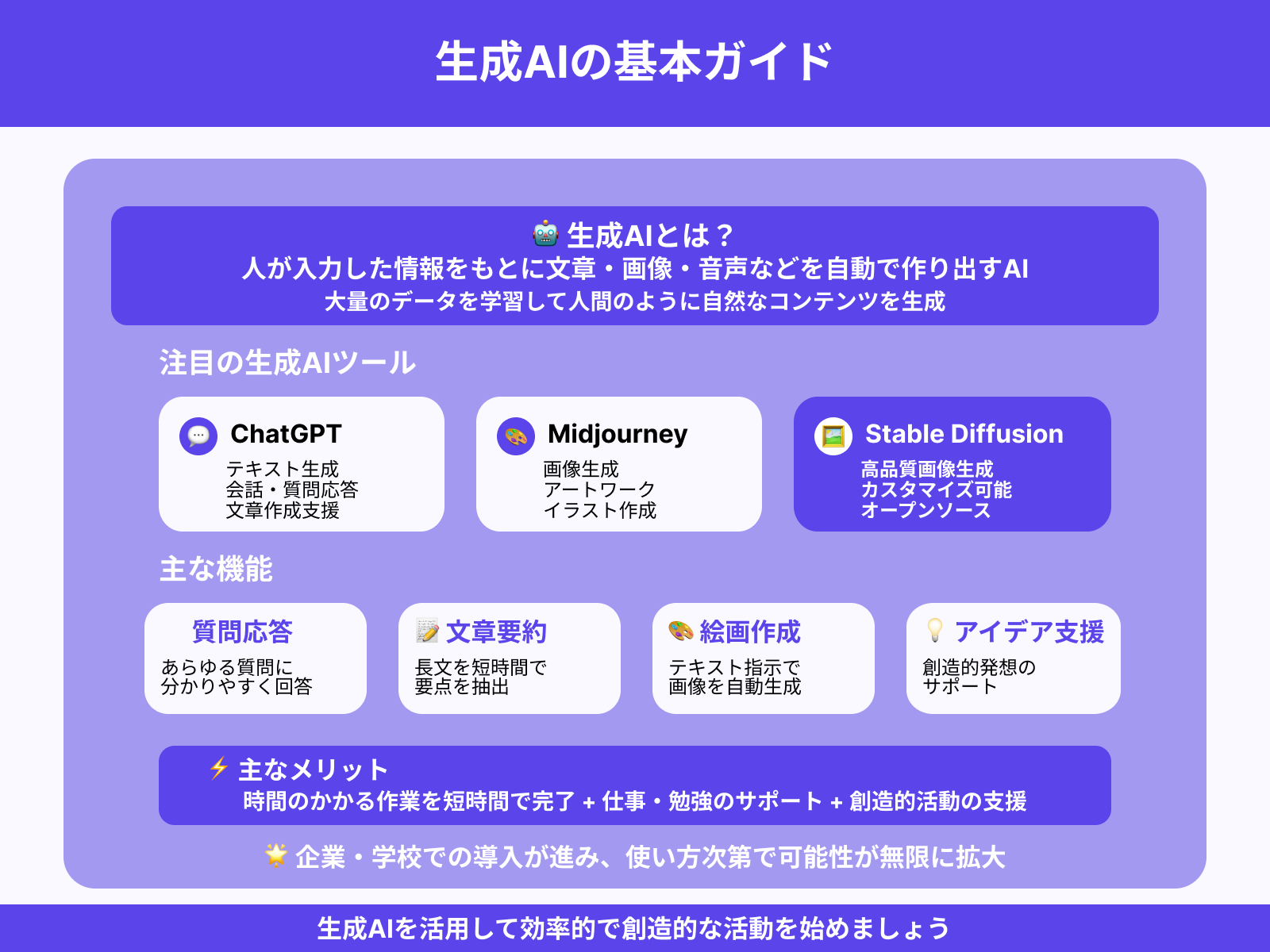

そもそも生成AIとは

生成AIとは、人が入力した情報をもとに文章や画像、音声などを自動で作り出すAIです。最近ではChatGPTやMidjourney、Stable Diffusionなどが注目されています。

この技術は、大量のデータを学習して、まるで人間のように自然な言葉や画像を作れます。たとえば、質問に答えたり、文章を要約したり、絵を描いたりも可能です。

これまで時間がかかっていた作業も、生成AIを使えば短時間で仕上げられるようになりました。仕事や勉強のサポートに役立つだけでなく、アイデアを考えるときにも便利です。

今では企業や学校でも導入が進んでいて、使い方次第で可能性がどんどん広がっています。生成AIの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

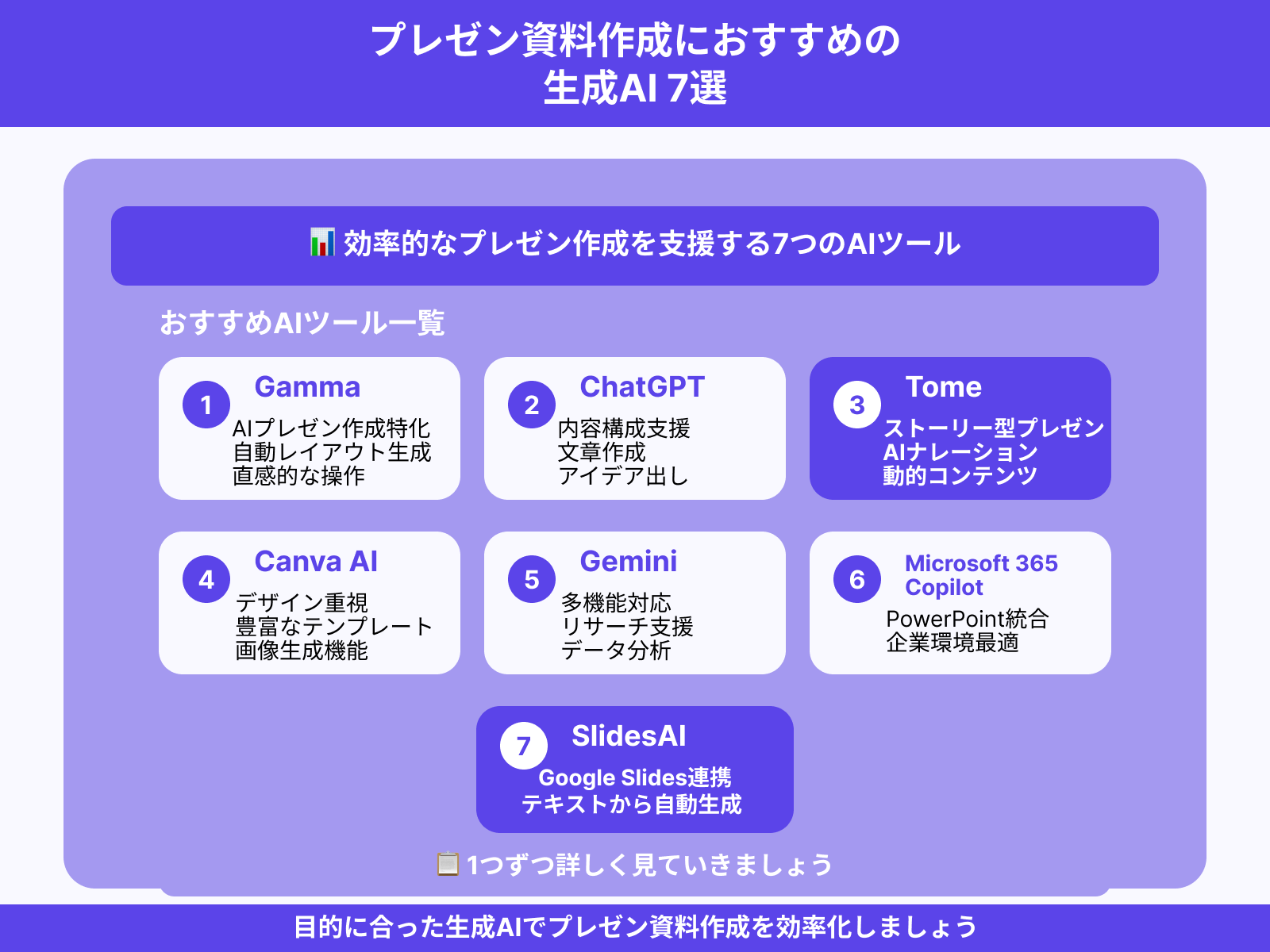

プレゼン資料作成におすすめの生成AI7選

プレゼン資料の作成におすすめの生成AIは次の7つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

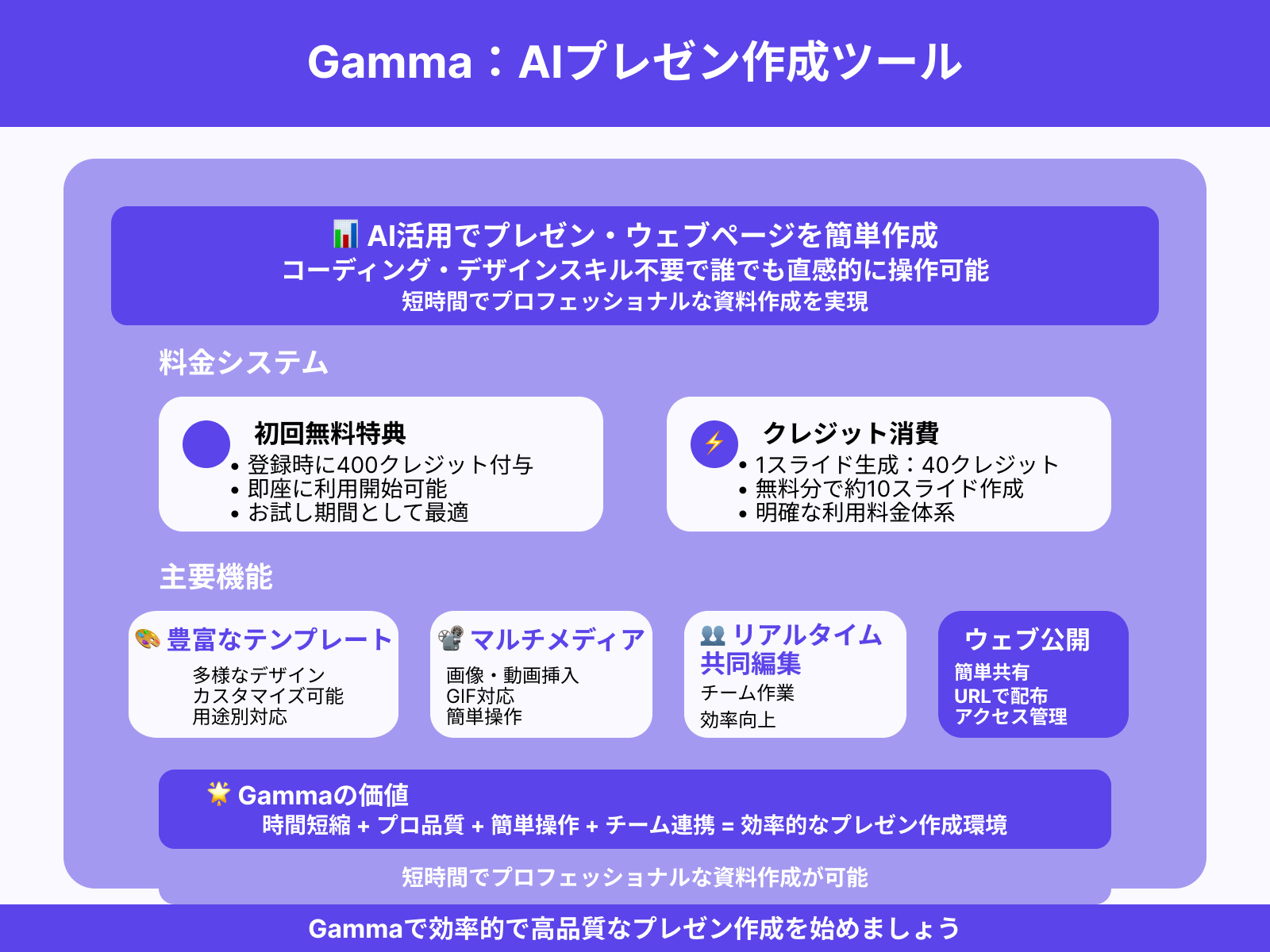

Gamma

Gammaは、AIを活用してプレゼンテーション資料やウェブページを簡単に作成できるツールです。コーディングやデザインのスキルは必要なく、誰でも直感的に操作できます。

初回登録時には無料で400クレジットが付与され、1つのスライド生成で40クレジットを消費します。

また、豊富なテンプレートやマルチメディア対応機能があり、画像や動画、GIFなどを簡単に挿入が可能です。リアルタイムでの共同編集も可能で、チームでの作業効率が向上します。作成したプレゼンテーションはウェブページとして公開もでき、共有が容易です。

Gammaを活用すると、短時間でプロフェッショナルな資料を作成することが可能になります。

ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型のAIモデルで、自然な文章生成が得意です。

プレゼン資料作成においては、構成案の作成やスライドの内容提案、文章の要約などに活用できます。たとえば、「環境問題についてのプレゼン資料を作りたい」と入力すると、関連するトピックやスライドの構成を提案してくれます。

また、専門的な内容をわかりやすく説明するための文章作成にも役立つでしょう。口調の調整やフォーマルな表現への書き換えも可能なため、場面に合わせた資料づくりがしやすくなります。

ChatGPTを活用すると、プレゼン資料の質を向上させられ、短時間で説得力のある内容を準備できる点が大きな魅力です。ChatGPTの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

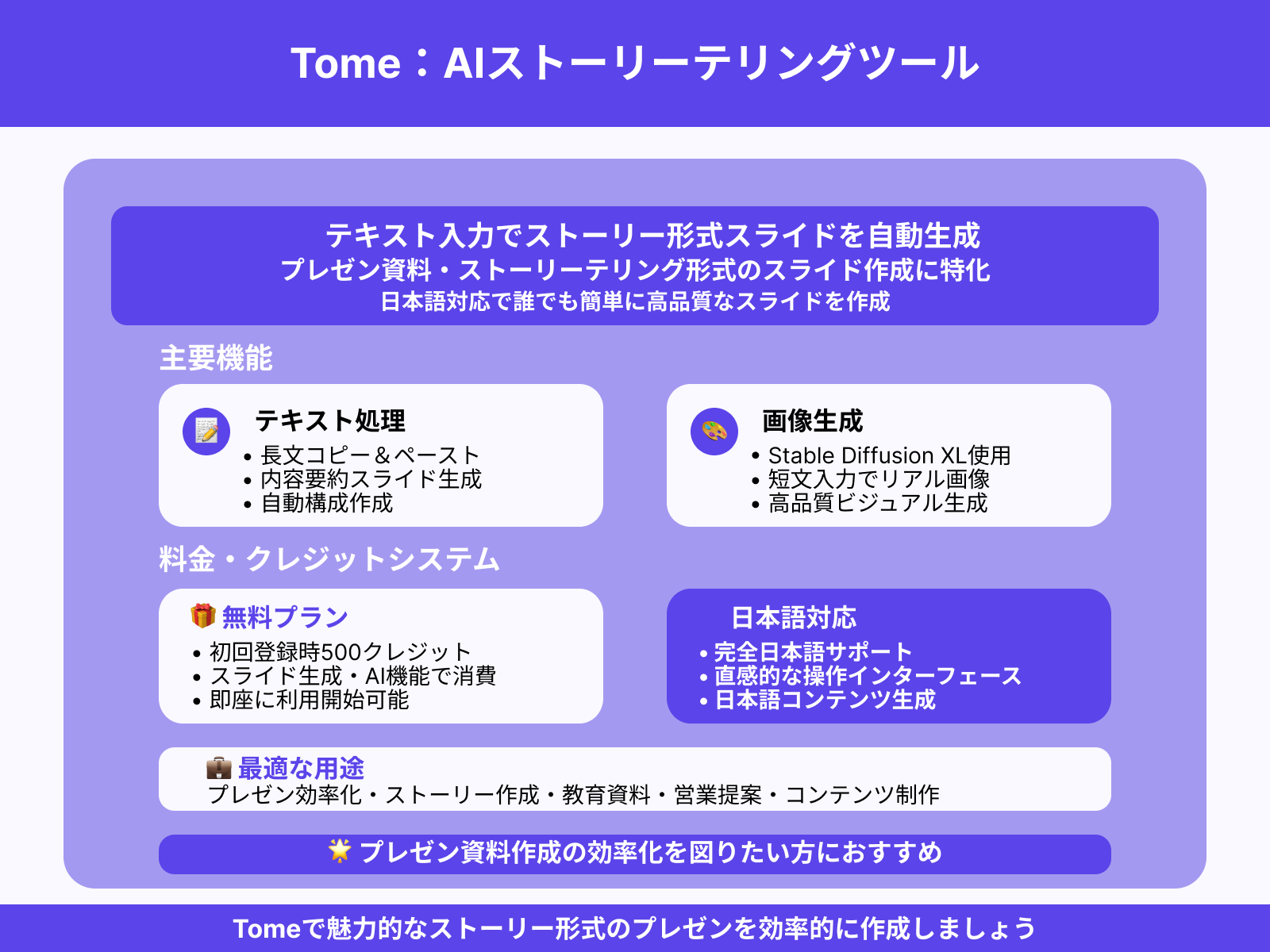

Tome

Tomeは、テキストを入力するだけでプレゼン資料やストーリーテリング形式のスライドを作成できるAIツールです。長文をテキストバーにコピー&ペーストすると、内容を要約したスライドも生成できます。

また、画像生成にはStable Diffusion XLを使用しており、短い文章入力でリアルな画像の生成が可能です。

Tomeは日本語にも対応しており、誰でも簡単に高品質なスライドを作成できます。無料プランでは初回登録時に500クレジットが付与され、スライド生成やAI機能を使うごとにクレジットを消費します。

プレゼン資料作成の効率化を図りたい方におすすめのツールです。

Canva AI

Canva AIは、デザイン初心者でも手軽にプレゼン資料を作れるツールです。

テキストを入力するだけでAIがスライドを自動生成し、構成やレイアウトも整えてくれます。画像や動画、図解などもAIが提案してくれるので、見た目にもわかりやすい資料が簡単に作成できます。

豊富なテンプレートや直感的な操作画面がそろっており、短時間でプロらしいスライドの作成ができます。プレゼンの準備時間を大きく減らせるため、他の業務に集中できるのも魅力の1つです。

デザインが苦手な方でも安心して使える機能がそろっており、初心者にとっても非常に使いやすいAIツールです。

Gemini

GeminiはGoogleが提供する最新の生成AIで、プレゼン資料の効率的な作成に役立つツールです。

Googleスライドと連携すると、要約文から自動でスライドを作ってくれるほか、画像や図表もAIが補ってくれます。Googleドキュメントやドライブとの連携もスムーズで、過去の資料や文章を元に内容を整理しながらスライドが完成します。

多くのユーザーが普段使っているGoogleサービスと統一されているため、作業の流れも自然で、導入のハードルが低いのも強みです。

プレゼン作成に必要な要素を1つのツールで完結できる点が非常に便利で、効率的に質の高い資料を準備できます。Geminiの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilotは、PowerPointに組み込まれたAI機能で、資料作成を強力にサポートしてくれます。

WordやPDFファイルを読み込むだけで、スライドの流れや要点を自動で抽出し、構成を整えたプレゼン資料を作成できます。また、発表者ノートや要約文の生成、視覚的に伝わりやすいレイアウトの提案なども可能です。

Copilotの魅力は、Microsoft 365の他のツールとの連携がスムーズな点で、普段の業務フローに自然に組み込めます。資料作成にかかる時間を大幅に削減し、説得力のあるプレゼンを短時間で完成させられます。

Copilotの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

SlidesAI

SlidesAIは、Googleスライドに連携できるAIツールで、入力した文章をもとに自動でスライドを作成します。

文章の要点をAIが整理し、目的に合ったレイアウトで構成を提案してくれるため、初心者でもバランスの良い資料を作れます。カラーテーマやプレゼンのスタイルも選べるため、場面に応じたデザインに調整するのも簡単です。

特別なデザインスキルがなくても見やすい資料が作れるのが特徴で、操作も直感的なので誰でもすぐに使いこなせます。作成したスライドはすぐに編集・共有できるため、チームでのプレゼン作成にも適しています。

資料作りの時間を短縮したい人にとって、非常に便利なAIツールです。

プレゼン資料が作成できるAIを選ぶ際のポイント3選

プレゼン資料が作成できるAIを選ぶ際のポイントは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

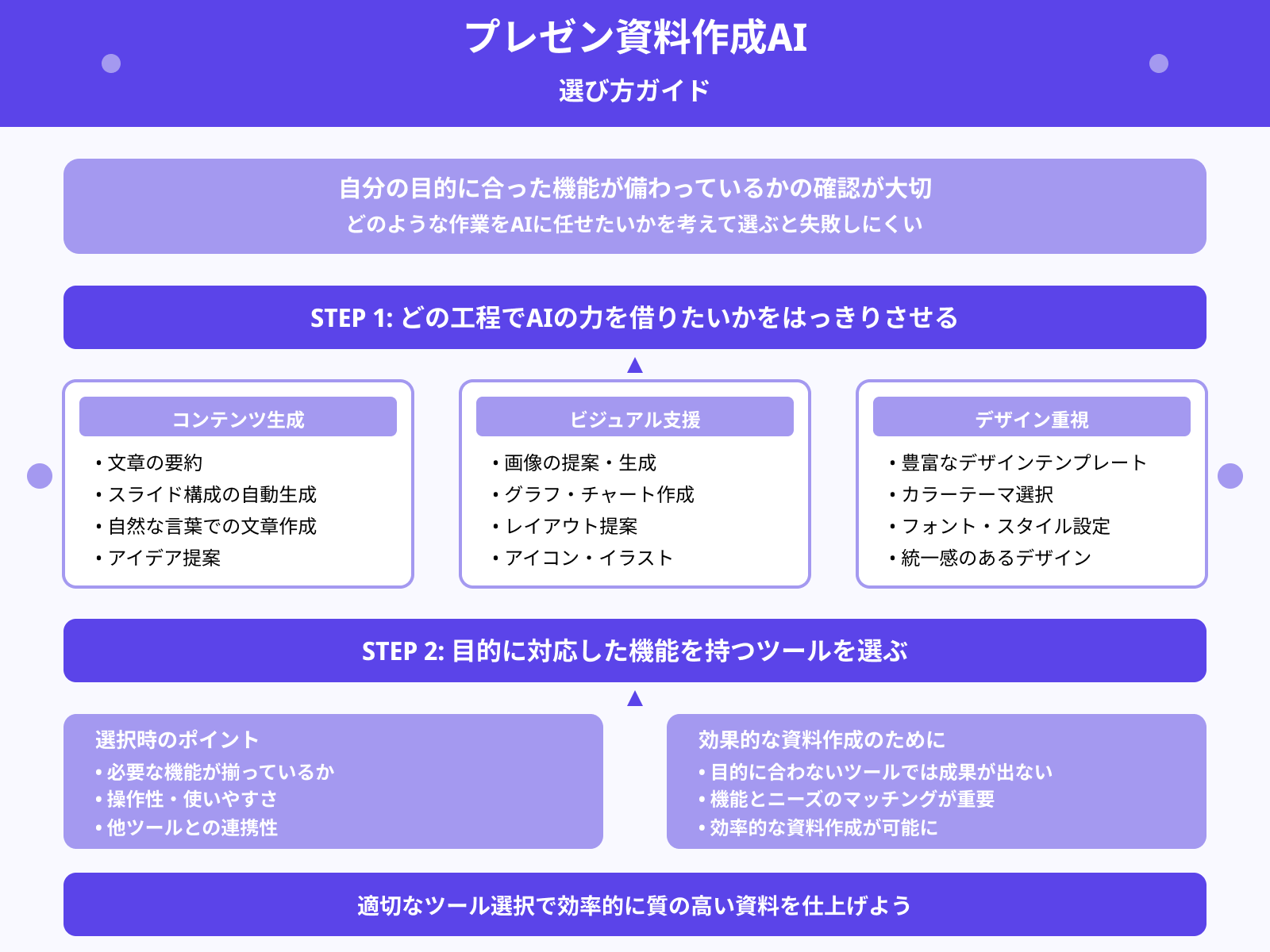

目的に合った機能があるか

プレゼン資料作成AIを選ぶときは、自分の目的に合った機能が備わっているかの確認が大切です。たとえば、文章の要約やスライド構成の自動生成、画像やグラフの提案など、どのような作業をAIに任せたいかを考えて選ぶと失敗しにくくなります。

資料の見た目を重視するならデザインテンプレートが豊富なツールが向いていますし、文章を素早く作成したいなら自然な言葉を出せるAIが便利です。

目的に合っていないツールを使っても、思うような成果は出ません。まずは自分がどの工程でAIの力を借りたいかをはっきりさせ、それに対応した機能を持つツールを選ぶようにすると、効率的に資料を仕上げられるようになります。

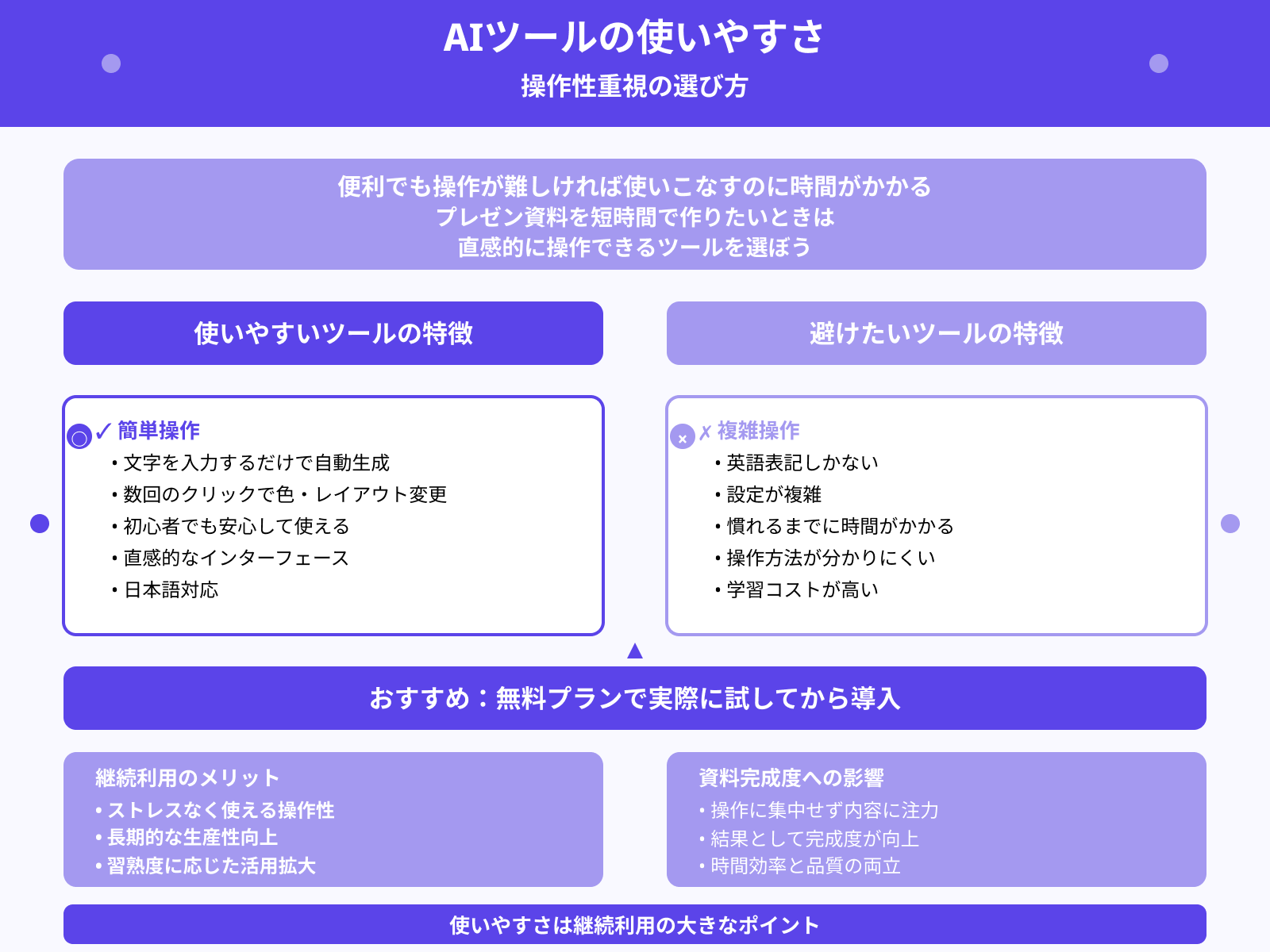

操作が簡単にできるか

AIツールは便利でも、操作が難しければ使いこなすのに時間がかかります。特にプレゼン資料を短時間で作りたいときは、直感的に操作できるツールを選びましょう。

たとえば、文字を入力するだけでスライドが自動生成されたり、色やレイアウトの変更が数回のクリックで完了したりするものは初心者でも安心して使えます。英語表記しかないツールや設定が複雑なものは、慣れるまでに時間がかかることもあります。

使いやすさは継続して利用するうえで大きなポイントなので、実際に試せる無料プランを利用して感覚を確かめてから導入するのがおすすめです。ストレスなく使える操作性は、結果としてプレゼン資料の完成度にも良い影響を与えます。

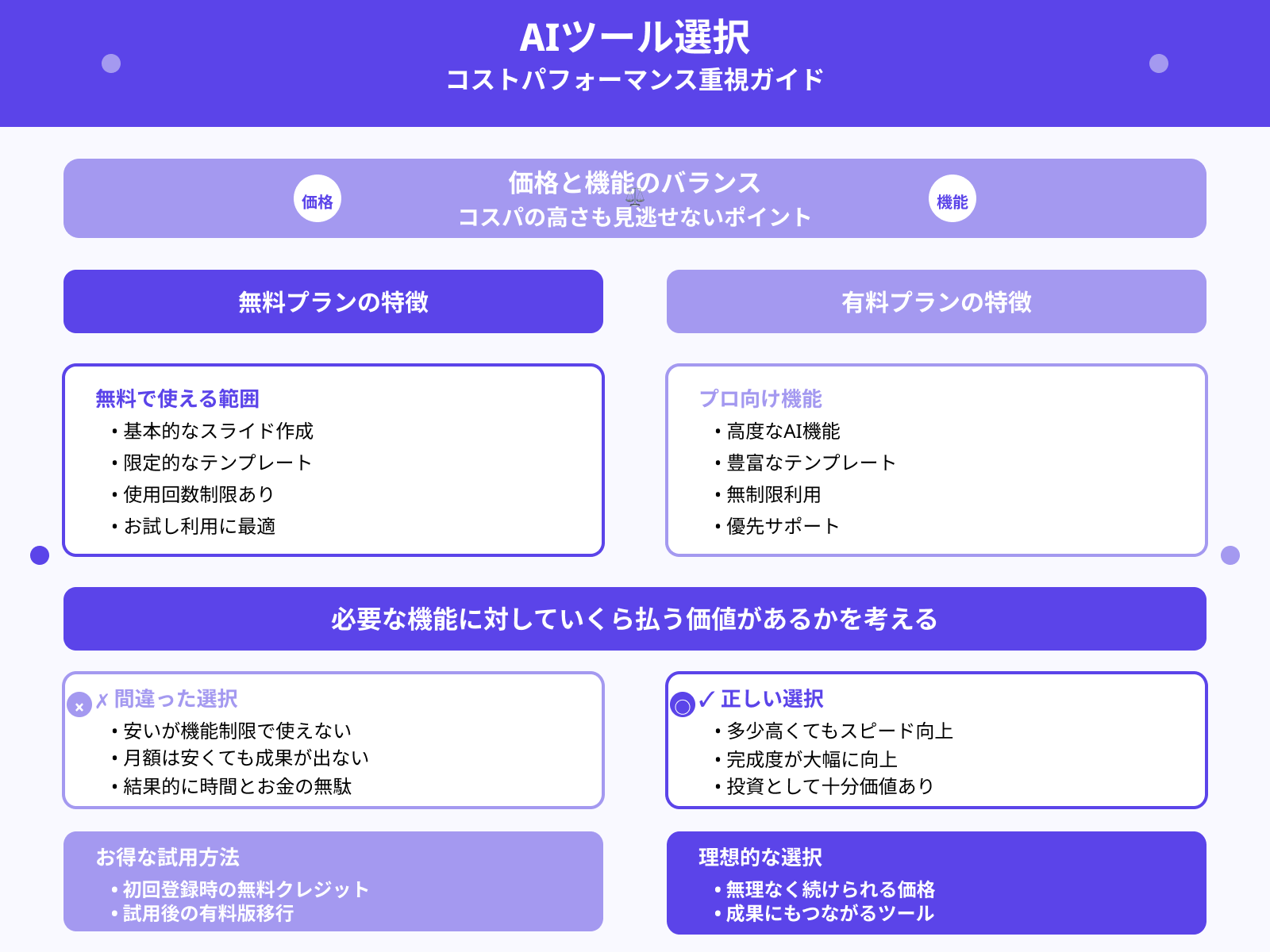

コスパは高いか

プレゼン資料作成AIを選ぶときには、価格と機能のバランス、つまりコスパの高さも見逃せません。

無料で使える範囲が広いツールもありますが、プロ向けの機能は有料になることが多いです。そのため、自分が必要とする機能に対していくら払う価値があるかを考える必要があります。

月額料金が安くても使いたい機能が制限されていては意味がありません。逆に、多少高くてもスピードや完成度が大幅に上がるなら、それは投資として十分価値があります。

最近では、初回登録時に無料クレジットがもらえるサービスも多く、実際に試してから有料版への移行もできます。無理なく続けられて、成果にもつながるツールの選択が大切です。

生成AIを活用してプレゼン資料を作る手順

生成AIを活用してプレゼン資料を作る手順は次の通りです。

- ステップ1:情報収集と整理

- ステップ2:AIによるスライド作成

- ステップ3:内容の確認と修正

1つずつ詳しく見ていきましょう。

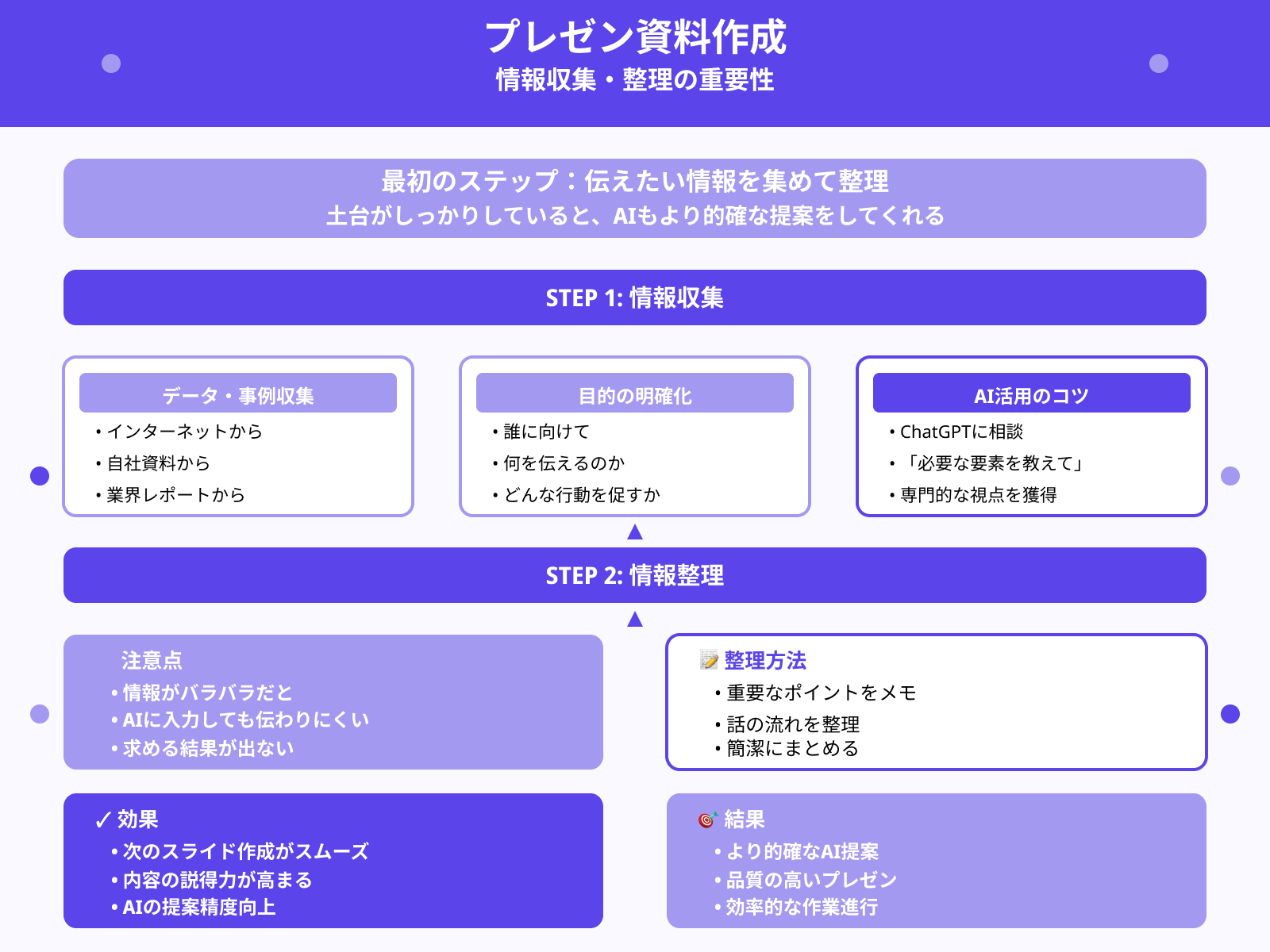

ステップ1:情報収集と整理

プレゼン資料を作る最初のステップは、伝えたい情報を集めて整理することです。

テーマに関するデータや事例をインターネットや自社資料から集め、誰に向けて何を伝えるのかを明確にします。情報がバラバラだとAIに入力しても伝わりにくく、求める結果が出ません。

そのため、まずは重要なポイントや話の流れを簡単なメモにまとめておきましょう。

この段階でChatGPTなどのAIに「このテーマに必要な要素を教えて」と聞いてみるのも効果的です。情報を整理しておくと、次のスライド作成がスムーズに進み、内容の説得力も高まります。

土台がしっかりしていると、AIもより的確な提案をしてくれるようになります。

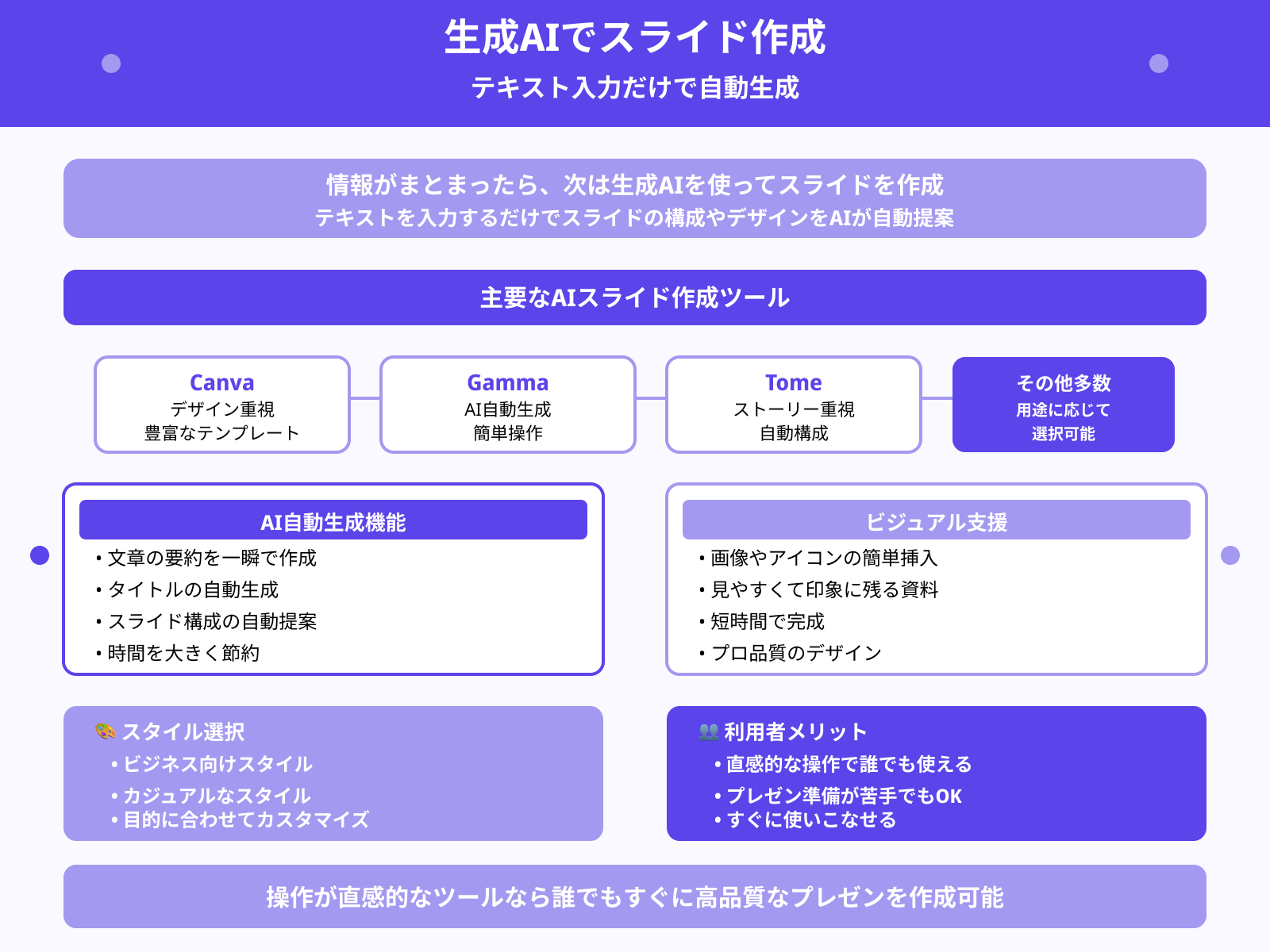

ステップ2:AIによるスライド作成

情報がまとまったら、次は生成AIを使ってスライドを作成します。

CanvaやGamma、Tomeなどのツールでは、テキストを入力するだけでスライドの構成やデザインをAIが自動で提案してくれます。文章の要約やタイトルの作成も一瞬で行えるため、時間を大きく節約が可能です。

画像やアイコンの挿入も簡単にでき、見やすくて印象に残る資料が短時間で完成します。

自分の目的に合わせて、ビジネス向けやカジュアルなスタイルなどを選べるのも便利です。操作が直感的なツールを使えば、誰でもすぐに使いこなせるので、プレゼン準備が苦手な人にもおすすめです。

AIの力を活用すると、作業の負担を減らしつつ、伝わる資料を作れます。AIでスライド作成する方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

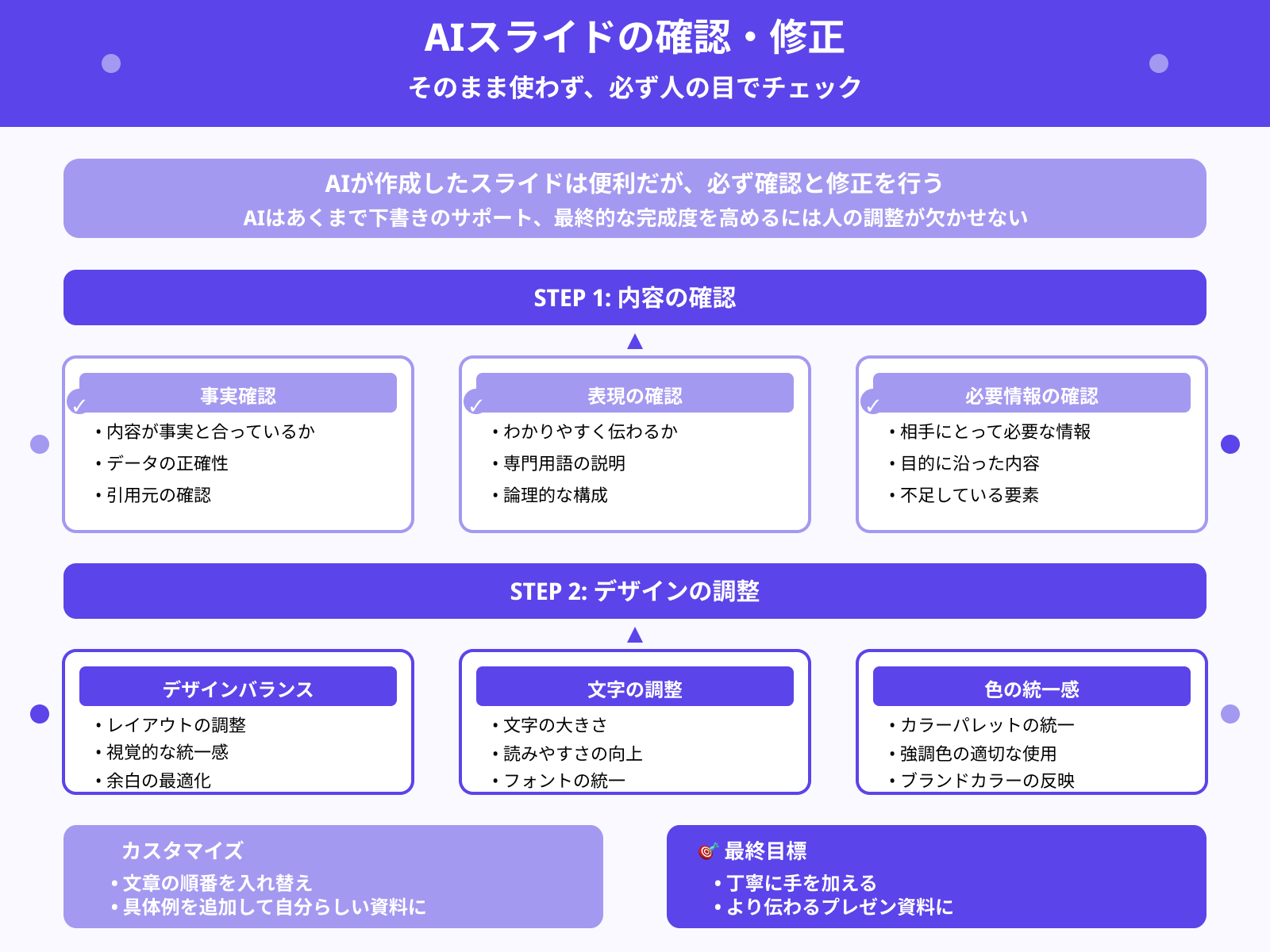

ステップ3:内容の確認と修正

AIが作成したスライドは便利ですが、そのまま使うのではなく必ず確認と修正を行いましょう。

まず、スライドに書かれている内容が事実と合っているかをチェックします。次に、表現がわかりやすく伝わるかどうかや、相手にとって必要な情報がきちんと入っているかを見直します。

また、デザインのバランスや文字の大きさ、色の統一感も重要なポイントです。必要に応じて文章の順番を入れ替えたり、具体例を追加したりして、自分らしい資料に仕上げていきます。

AIはあくまで下書きのサポートなので、最終的な完成度を高めるには人の目で調整することが欠かせません。丁寧に手を加えると、より伝わるプレゼン資料になります。

生成AIを活用してプレゼン資料を作るべき3つの理由

生成AIを活用してプレゼン資料を作るべき理由は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

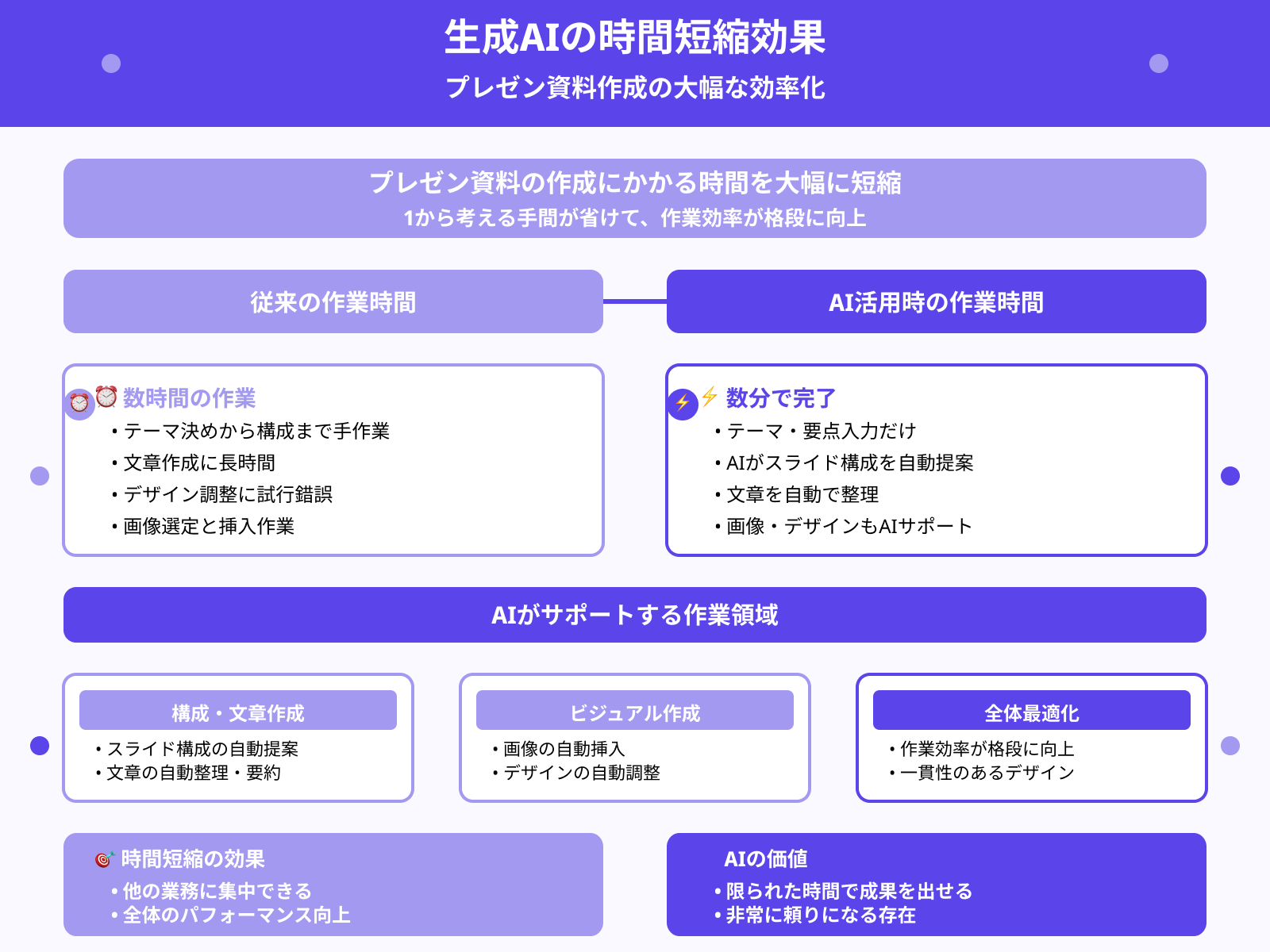

作業時間が大幅に短縮できるため

生成AIを使えば、プレゼン資料の作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

たとえば、テーマや要点を入力するだけでAIがスライド構成を提案してくれたり、文章を自動で整えてくれたりするため、1から考える手間が省けます。通常なら数時間かかる作業も、AIを活用すれば数分で完了できるでしょう。

画像の挿入やデザインの調整もAIがサポートしてくれるので、作業効率が格段に上がります。

時間に余裕ができれば他の業務に集中でき、全体のパフォーマンス向上にもつながります。限られた時間で成果を出したいとき、生成AIは非常に頼りになる存在です。

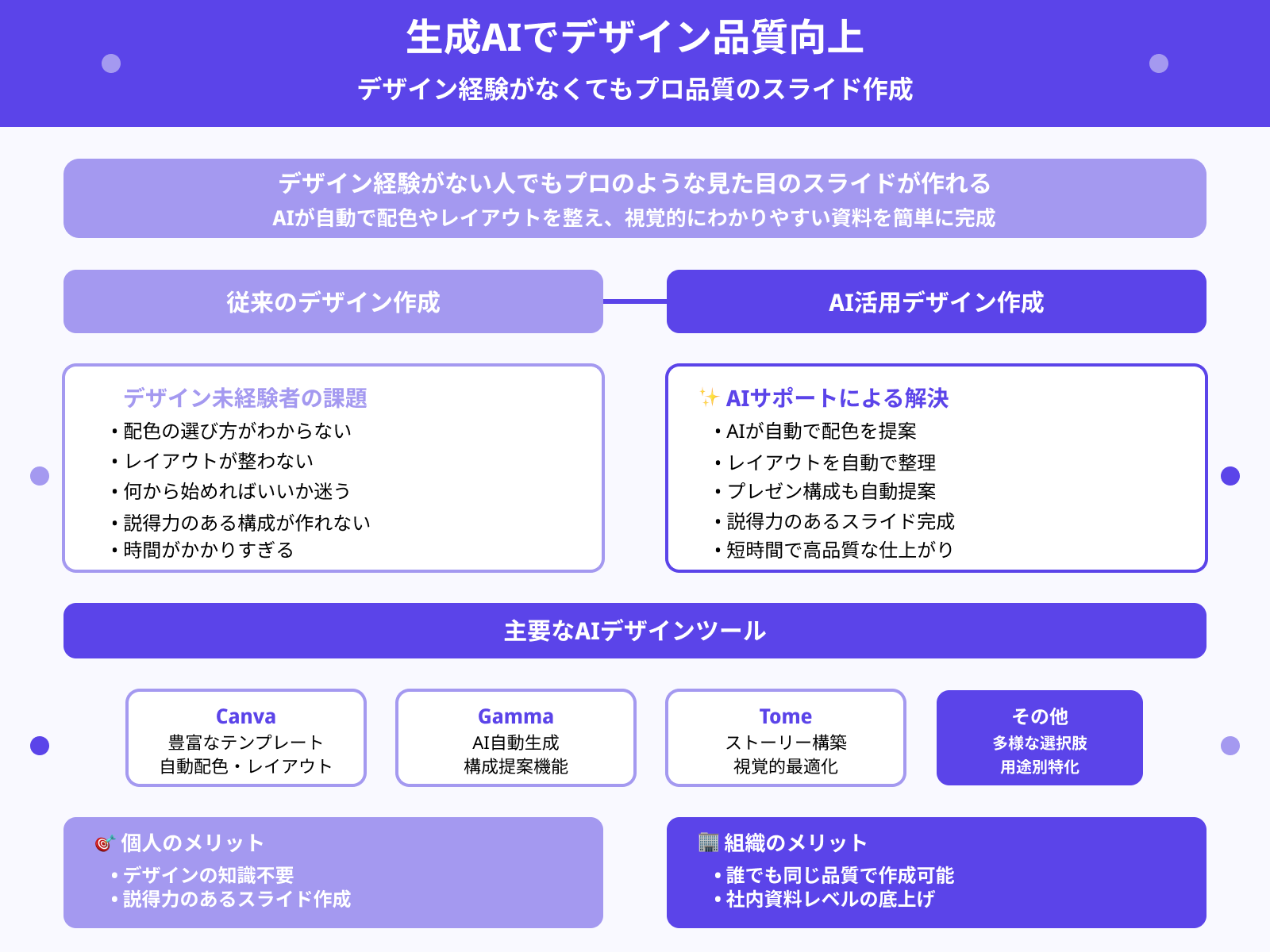

誰でもプロレベルのスライドを作れるため

生成AIを活用すれば、デザイン経験がない人でもプロのような見た目のスライドが作れます。

たとえばCanvaやGammaなどのツールは、AIが自動で配色やレイアウトを整えてくれるため、視覚的にわかりやすい資料を簡単に完成させられます。プレゼンの構成も提案してくれるので、何から始めればいいか迷うこともありません。

デザインの知識がなくても、説得力のあるスライドを作れるのは大きなメリットです。誰でも同じように高品質な資料を作れるため、社内の資料レベルの底上げにもつながります。

見栄えのよい資料の短時間での作成は、プレゼン成功への第一歩になるでしょう。

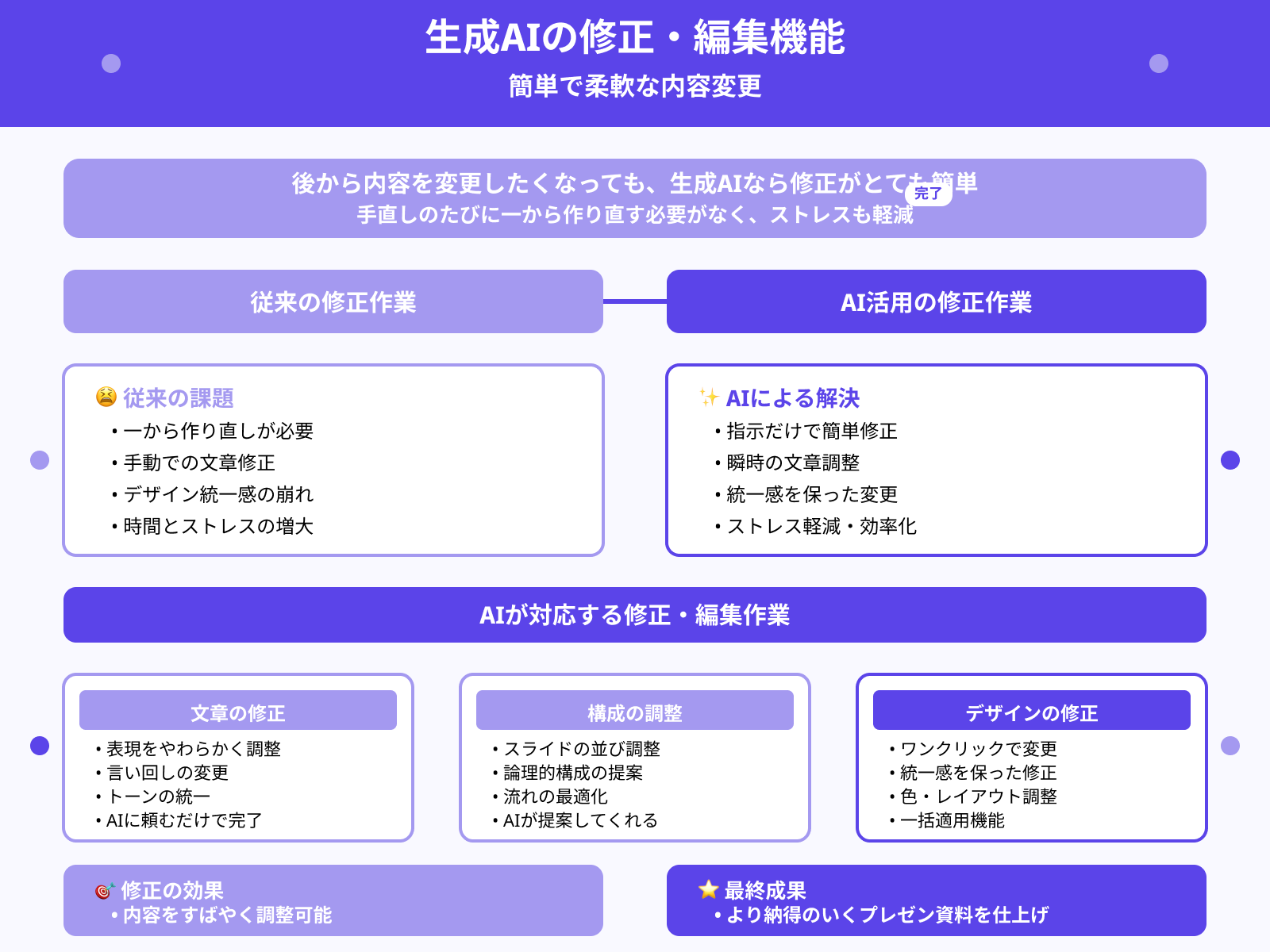

資料の修正が容易なため

プレゼン資料を作っていると、後から内容を変更したくなることがあります。そんなときも生成AIなら、修正がとても簡単です。

たとえば、文章の表現をやわらかくしたり、言い回しを変えたりする作業はAIに頼むだけで完了します。スライドの並びを調整したいときも、AIが提案してくれることがあります。

デザインの修正もワンクリックでできるため、全体の統一感を保ったまま変更できるのも便利です。

手直しのたびに一から作り直す必要がないので、ストレスも軽減されます。内容をすばやく調整できることで、より納得のいくプレゼン資料を仕上げることが可能になります。

生成AIを活用してプレゼン資料を作る際の3つの注意点

生成AIを活用してプレゼン資料を作る際の注意点は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

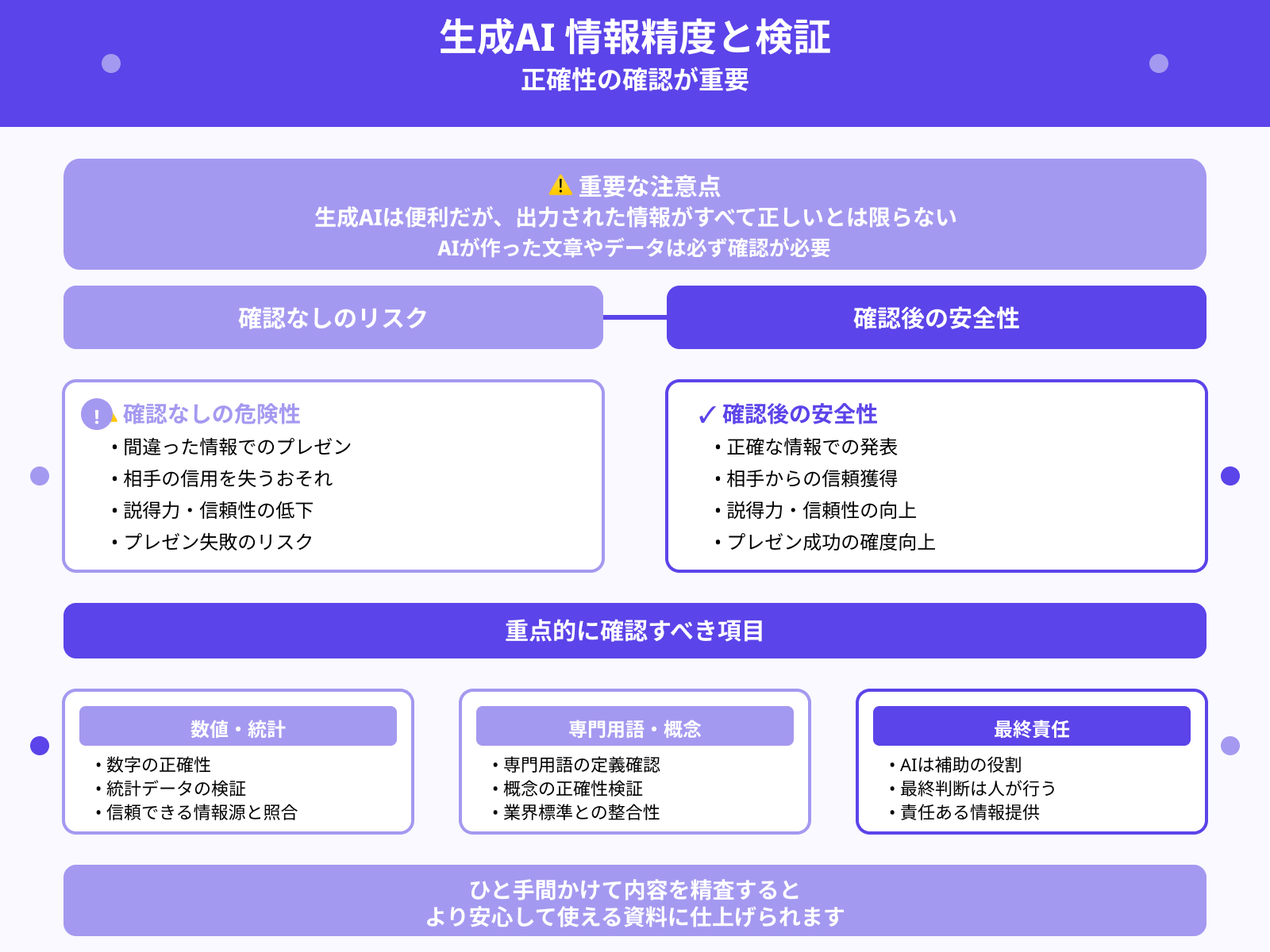

情報の正確性を確認する

生成AIは便利ですが、出力された情報がすべて正しいとは限りません。そのため、AIが作った文章やデータは必ず確認しましょう。

特に数字や専門用語、統計などは信頼できる情報源と照らし合わせてチェックしてください。もし間違った情報を含んだままプレゼンしてしまうと、相手の信用を失うおそれがあります。

AIはあくまでも補助の役割であり、最終的な判断は人が行うべきです。正確な情報を伝えることは、プレゼンの説得力や信頼性を大きく左右します。

ひと手間かけて内容を精査すると、より安心して使える資料に仕上げられます。

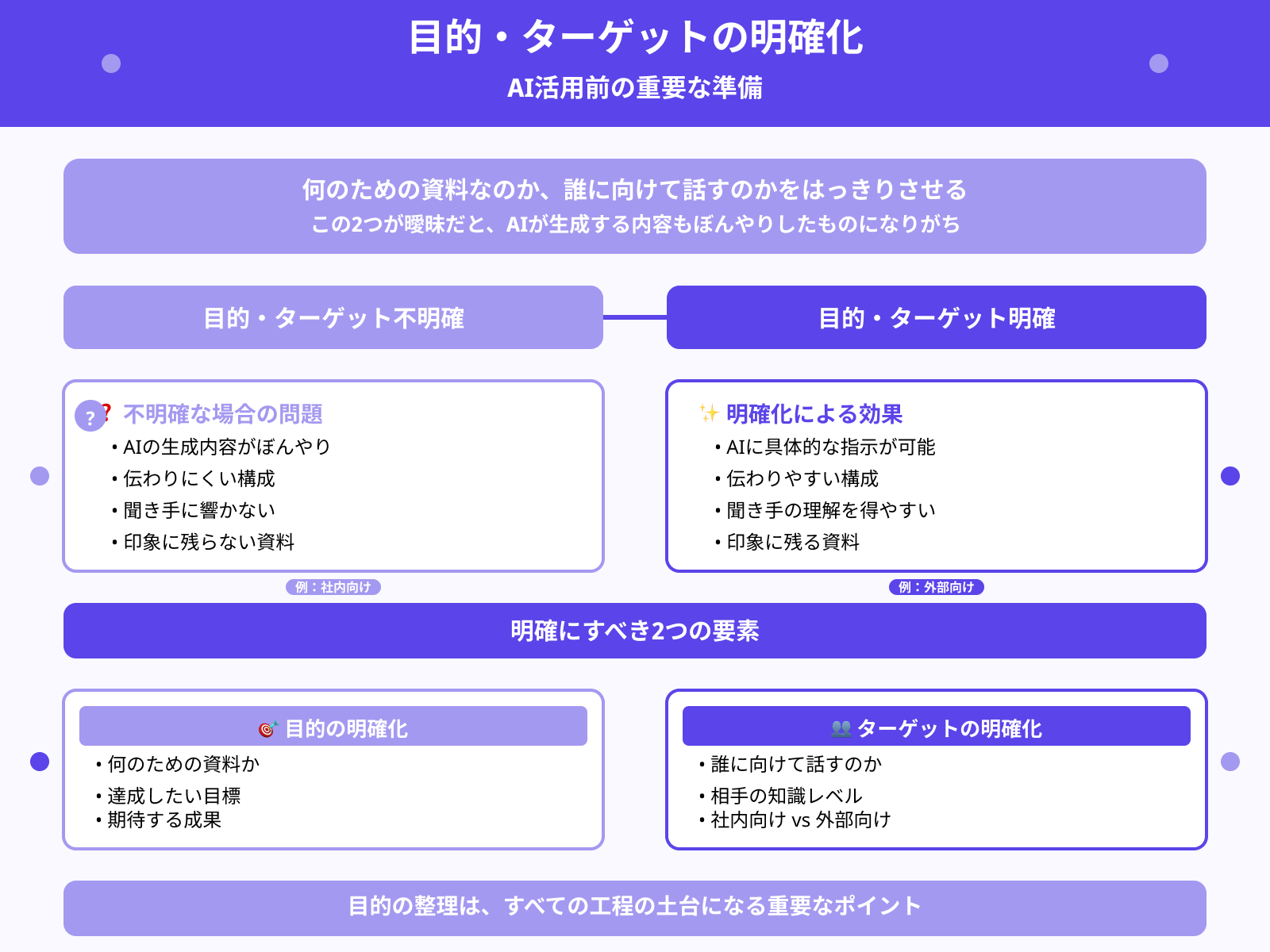

目的とターゲットを明確化する

生成AIを使ってプレゼン資料を作る前に、何のための資料なのか、誰に向けて話すのかをはっきりさせておく必要があります。この2つが曖昧なままだと、AIが生成する内容もぼんやりとしたものになりがちです。

たとえば社内向けと外部向けでは伝え方も変わりますし、相手の知識レベルによって説明の深さも調整しなければなりません。

最初に目的とターゲットを明確にすれば、AIにも具体的な指示ができて、伝わりやすい構成になります。結果として、聞き手の理解を得やすく、印象に残る資料になります。

目的の整理は、すべての工程の土台になる重要なポイントです。

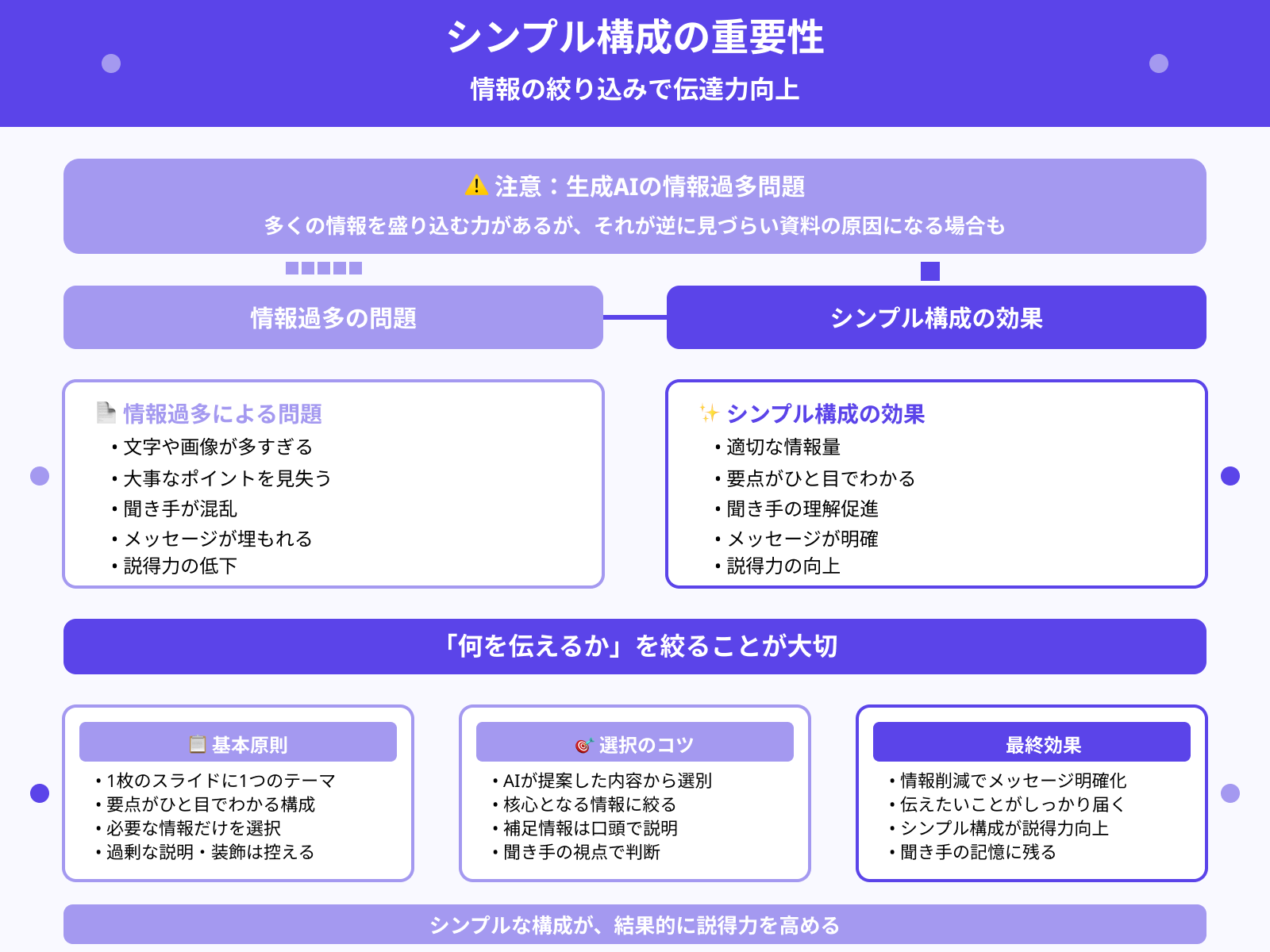

過剰な情報を排除する

生成AIは多くの情報を盛り込む力がありますが、それが逆に見づらい資料の原因になる場合もあります。文字や画像が多すぎると、聞き手が大事なポイントを見失ってしまいます。

プレゼンでは「何を伝えるか」を絞ることが大切です。

1枚のスライドには1つのテーマを意識し、要点がひと目でわかる構成にしましょう。AIが提案した内容の中から、必要な情報だけを選び、過剰な説明や装飾は控えるのがコツです。

情報を削ると、メッセージが明確になり、伝えたいことがしっかり届きます。シンプルな構成が、結果的に説得力を高めるでしょう。

まとめ

この記事では、生成AIを活用したプレゼン資料について以下の内容を解説しました。

生成AIを活用すれば、プレゼン資料の作成がぐっと身近で効率的なものになります。

時間の節約だけでなく、伝わりやすい構成や見やすいデザインもAIがサポートしてくれるため、資料の質も自然と向上します。ただし、情報の確認や目的の明確化など、人の手による工夫も大切です。

今回紹介したポイントを押さえれば、誰でも効果的なプレゼン資料を作れるようになるでしょう。