PerplexityとChatGPTの違い【初心者向けにわかりやすく解説】

ChatGPTとPerplexityは何が違うんだろう?

どっちを使えばいいのかな…

「ChatGPT」と「Perplexity」。SNSやニュースなどで見聞きする機会は増えたものの、実際にどんな違いがあるのか、あいまいな人は多いですよね。

また、双方の特徴や違いを理解したうえで、どちらを使うか決めたい人もいるはず。

そこで本記事では次のトピック別に、ChatGPTとPerplexityの違いを解説します。

「ChatGPTとPerplexityのどちらを使えばいいのか」という疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてください。

- Perplexityは情報収集が得意

- ChatGPTは自然な文章の扱いが得意

- PerplexityとChatGPTは併用がおすすめ

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

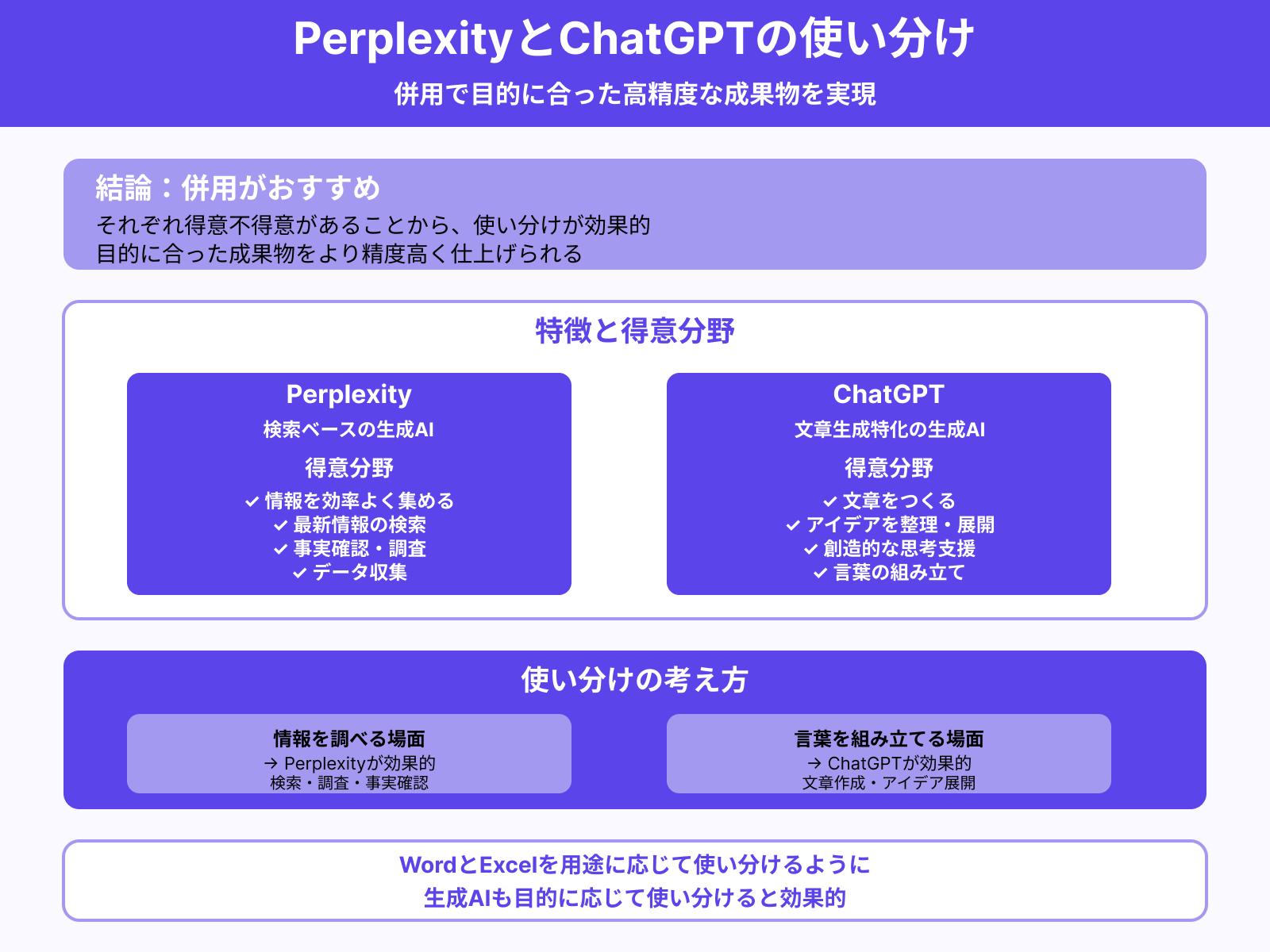

PerplexityとChatGPTは併用がおすすめ

結論、PerplexityとChatGPTは併用がおすすめです。それぞれ得意不得意があることから、使い分けたほうが目的に合った成果物をより精度高く仕上げられるためです。

後ほど詳しく触れますが、Perplexityは検索ベースの生成AIで、情報を効率よく集めるのに向いています。ChatGPTは文章をつくりたいときや、アイデアを整理・展開したいときに向く生成AIです。

情報を調べる場面と、言葉を組み立てる場面では求められる役割が異なります。WordとExcelを用途に応じて使い分けるように、生成AIも目的に応じて使い分けると効果的です。

PerplexityとChatGPTのどちらか一方に決める必要はなく、適した場面での使い分けをおすすめします。

【特徴】PerplexityとChatGPTの違い

Perplexityは情報収集、ChatGPTはさまざまなコンテンツ生成に長けている点で、双方は異なります。

| 特徴 | |

|---|---|

| Perplexity | ・最新の検索結果をもとに回答を生成するため、情報の鮮度が高い ・出典が明記された情報だけをもとに回答を構成するため、信頼性が高い ・Web上に実在する情報だけをもとに回答を構成するため、事実に基づかない誤情報が生じにくい |

| ChatGPT | ・自然で伝わる文章表現に優れ、読み手に配慮した出力ができる ・文脈理解力が高く、やりとりの流れに沿って一貫した応答を行える ・曖昧な指示にも対応でき、言葉の意図をくみ取って適切に補完する |

以降では、PerplexityとChatGPTそれぞれの特徴を掘り下げて解説します。

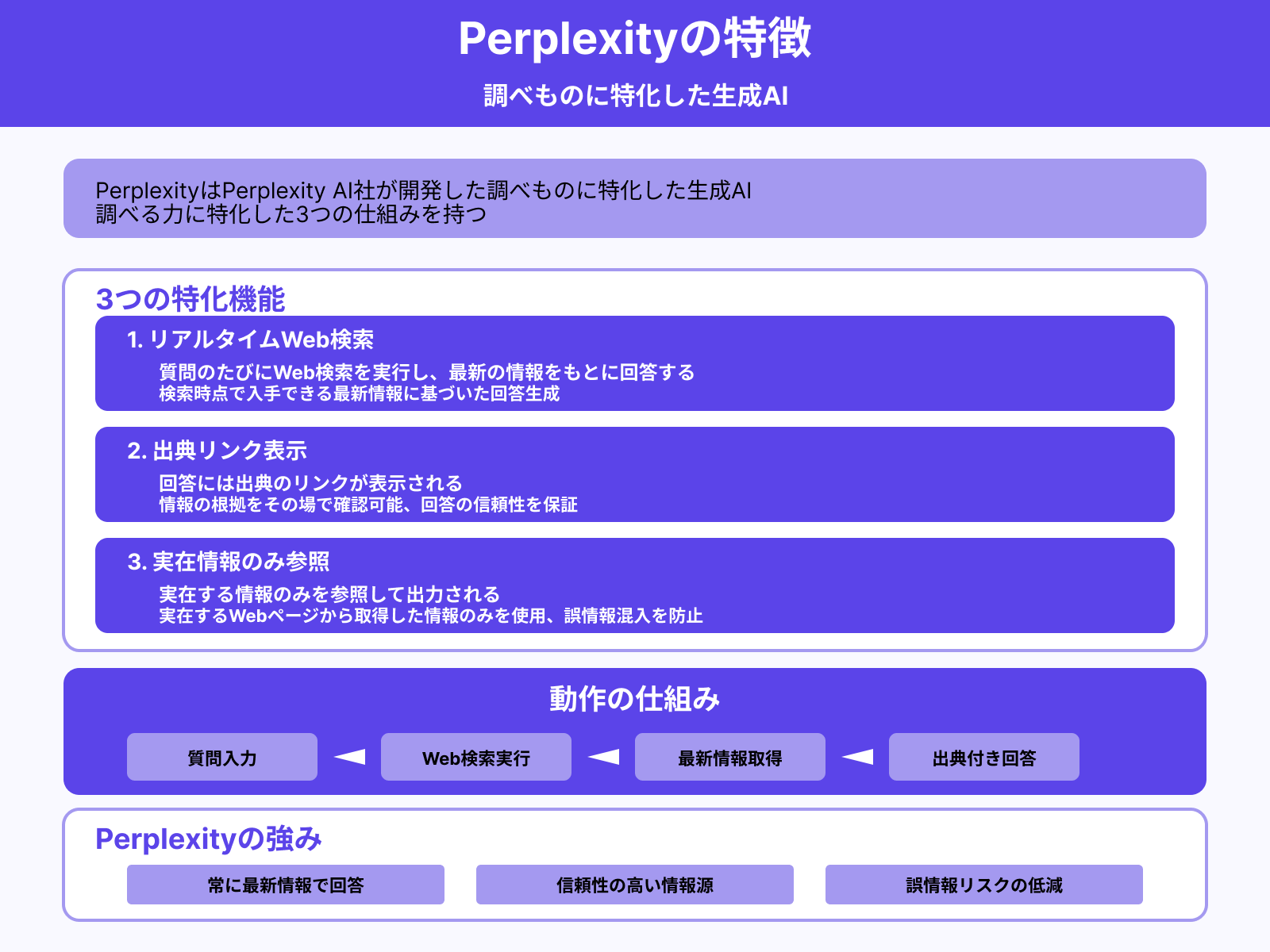

Perplexityとは?

PerplexityはPerplexity AI社が開発した調べものに特化した生成AIです。調べる力に特化した仕組みとして、次の3点が挙げられます。

- 質問のたびにWeb検索を実行し、最新の情報をもとに回答する

- 回答には出典のリンクが表示される

- 実在する情報のみを参照して出力される

Perplexityでは入力のたびに検索が行われる仕組みになっています。そのため生成される回答は常に、検索時点で入手できる最新の情報に基づいて生成されます。

回答に出典リンクが明示される仕組みもあるため、情報の根拠をその場で確認も可能です。そのため、回答の信頼性が保てる構造といえるでしょう。

また、実在するWebページから取得した情報のみを使って回答するため、誤情報が混じる可能性も低く抑えられている特徴があります。

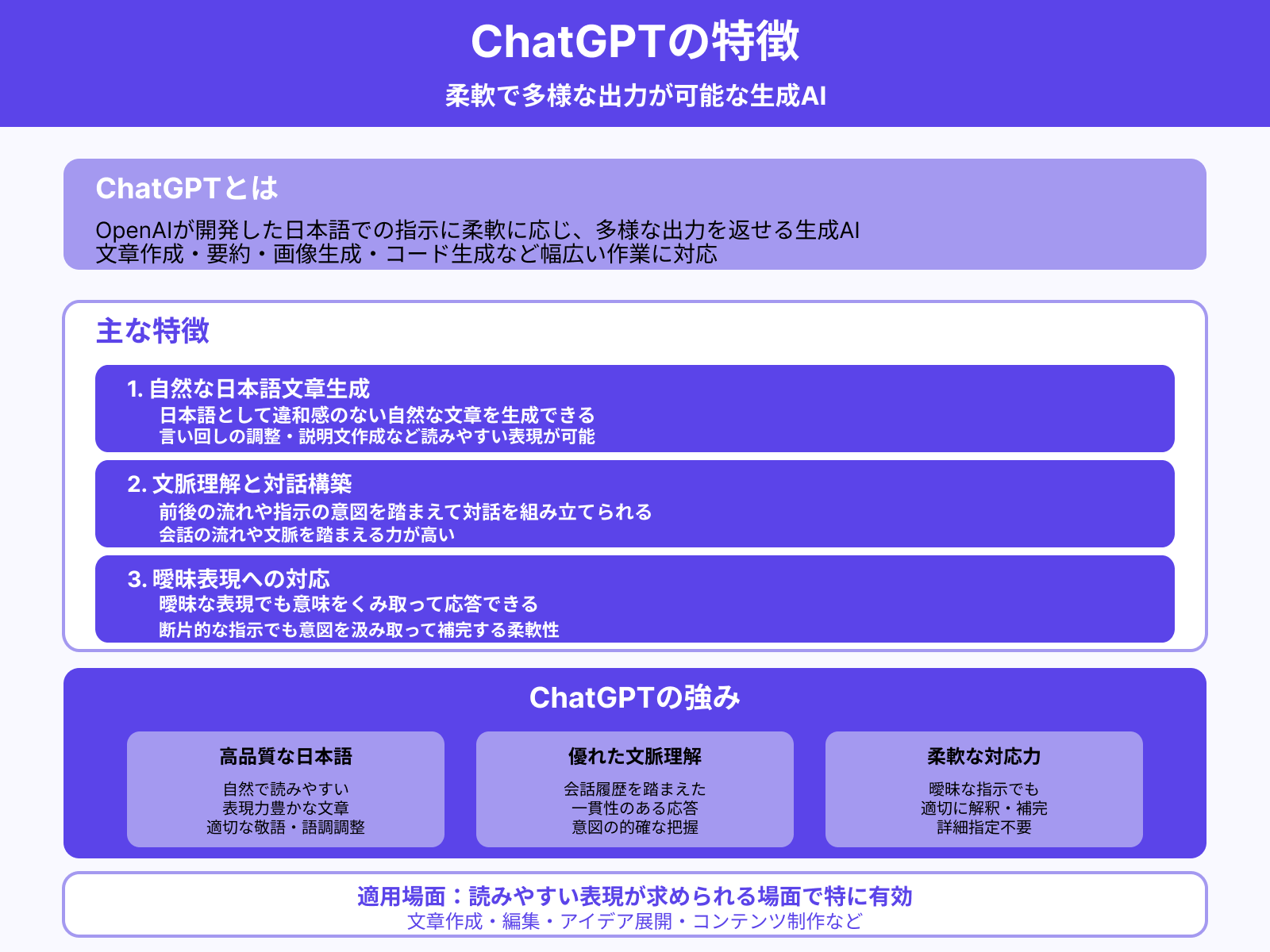

ChatGPTとは?

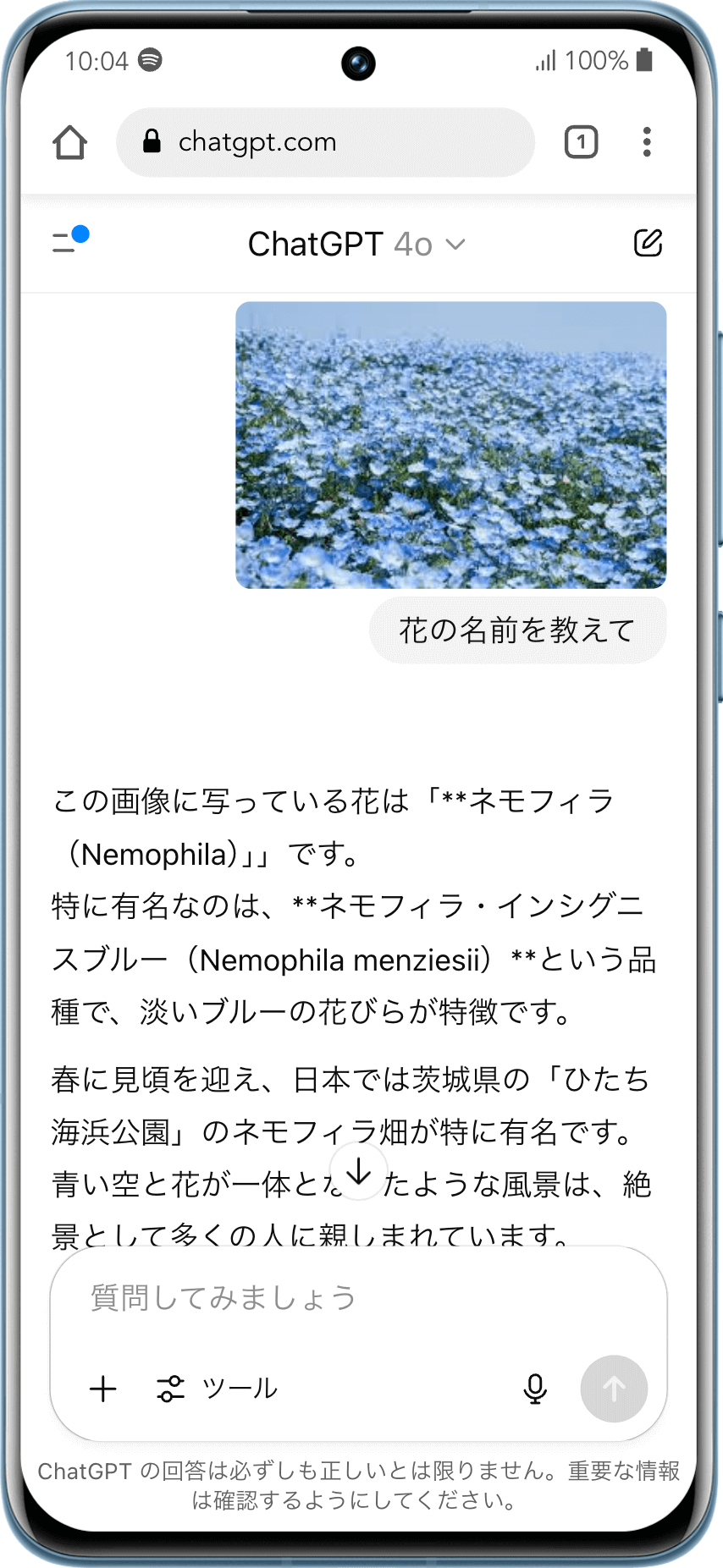

ChatGPTはOpenAIが開発した日本語での指示に柔軟に応じ、多様な出力を返せる生成AIです。文章の作成や要約、画像生成、コード生成など幅広い作業に対応しています。

主な特徴は次の3点です。

- 日本語として違和感のない自然な文章を生成できる

- 前後の流れや指示の意図を踏まえて対話を組み立てられる

- 曖昧な表現でも意味をくみ取って応答できる

日本語として自然な文章を生成できる点が特長で、言い回しの調整や説明文の作成など、読みやすい表現が求められる場面でも活用できる特徴があります。

会話の流れや文脈を踏まえる力も高いです。多少あいまいな表現や断片的な指示であっても対応でき、逐一詳細を書かなくても意図を汲み取って補完する柔軟性があります。

ChatGPTの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

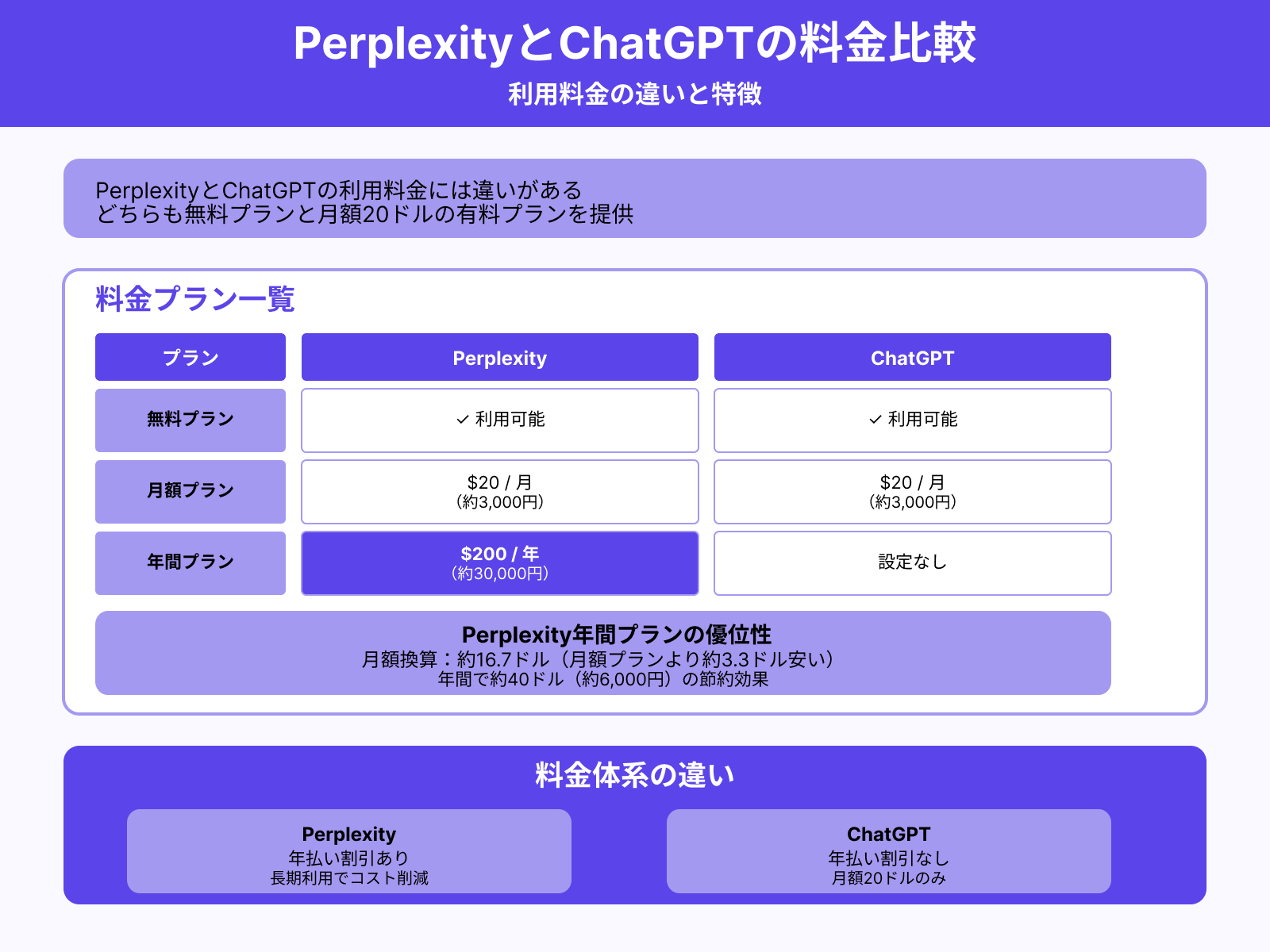

【料金】PerplexityとChatGPTの違い

下表のように、PerplexityとChatGPTの利用料金には違いがあります。

| 料金 | |

|---|---|

| Perplexity | ・無料プラン ・月額プラン$20(約3,000円) ・年間プラン$200(約30,000円) |

| ChatGPT | ・無料プラン ・月額プラン$20(約3,000円) |

PerplexityとChatGPTは、どちらも無料プランと月額20ドルの有料プランを提供しています。

ただしPerplexityには年額200ドルのプランもあり、月額換算で約16.7ドルと割安です。ChatGPTには年払いの割引設定はなく、有料プランは月額20ドルのみとなっています。

【できること】PerplexityとChatGPT

Perplexityは情報収集といった「調べる・確かめる」ができる、ChatGPTは「あらゆるものを生成できる」点で、双方には違いがあります。

| できること | |

|---|---|

| Perplexity | ・市場、競合調査 ・ファクトチェック ・企画立案 ・用語、概念の確認 ・時事、トレンド把握 など |

| ChatGPT | ・メール文の作成 ・画像、イラスト生成 ・キャッチコピー作成 ・アイデア出し ・コード生成 など |

以降ではPerplexityとChatGPTそれぞれのできることを掘り下げて解説します。

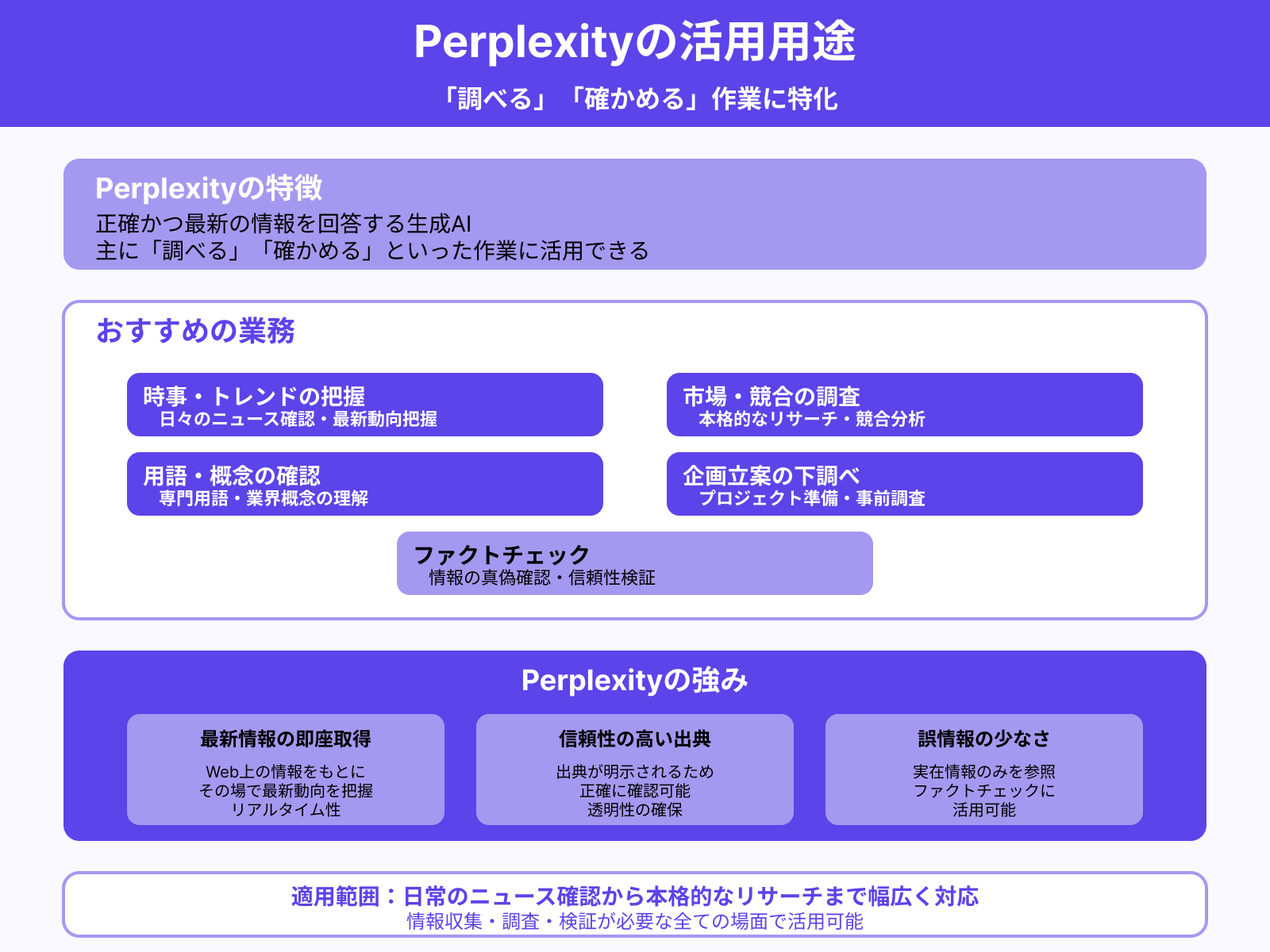

Perplexityでできること

Perplexityは正確かつ最新の情報を回答する生成AIのため、主に「調べる」「確かめる」といった作業に活用できる点で違いがあります。具体的には次のような業務におすすめです。

- 時事、トレンドの把握

- 市場、競合の調査

- 用語、概念の確認

- 企画立案の下調べ

- ファクトチェック

Web上の情報をもとにその場で最新の動向を把握できるため、日々のニュース確認はもちろん市場調査や競合分析といった本格的なリサーチにも対応可能です。

信頼性の高い出典に基づいて正確に確認できるため、専門的な用語や業界の概念を確認する用途にも活用できます。出典が明示されることや誤情報が少ない仕組みにより、ファクトチェックの用途にも使えます。

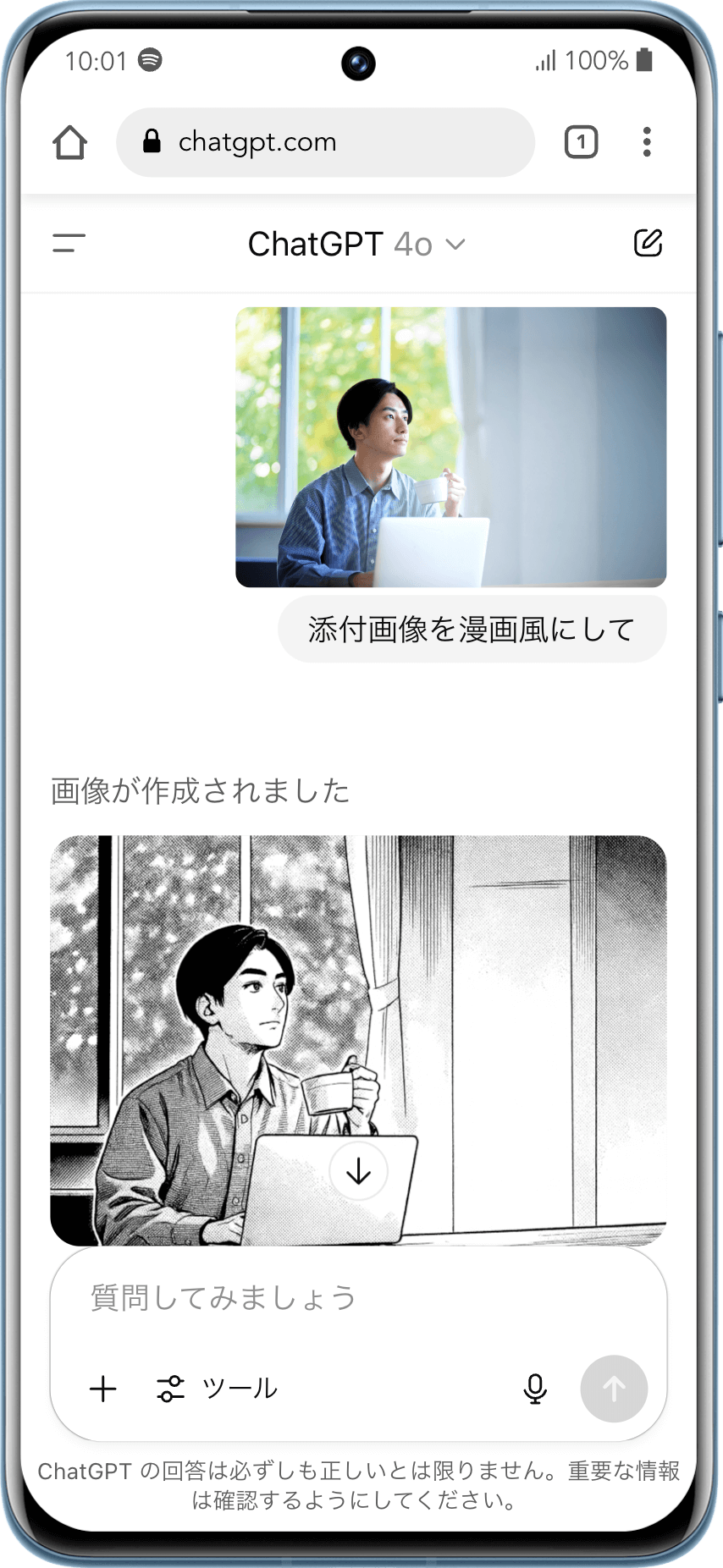

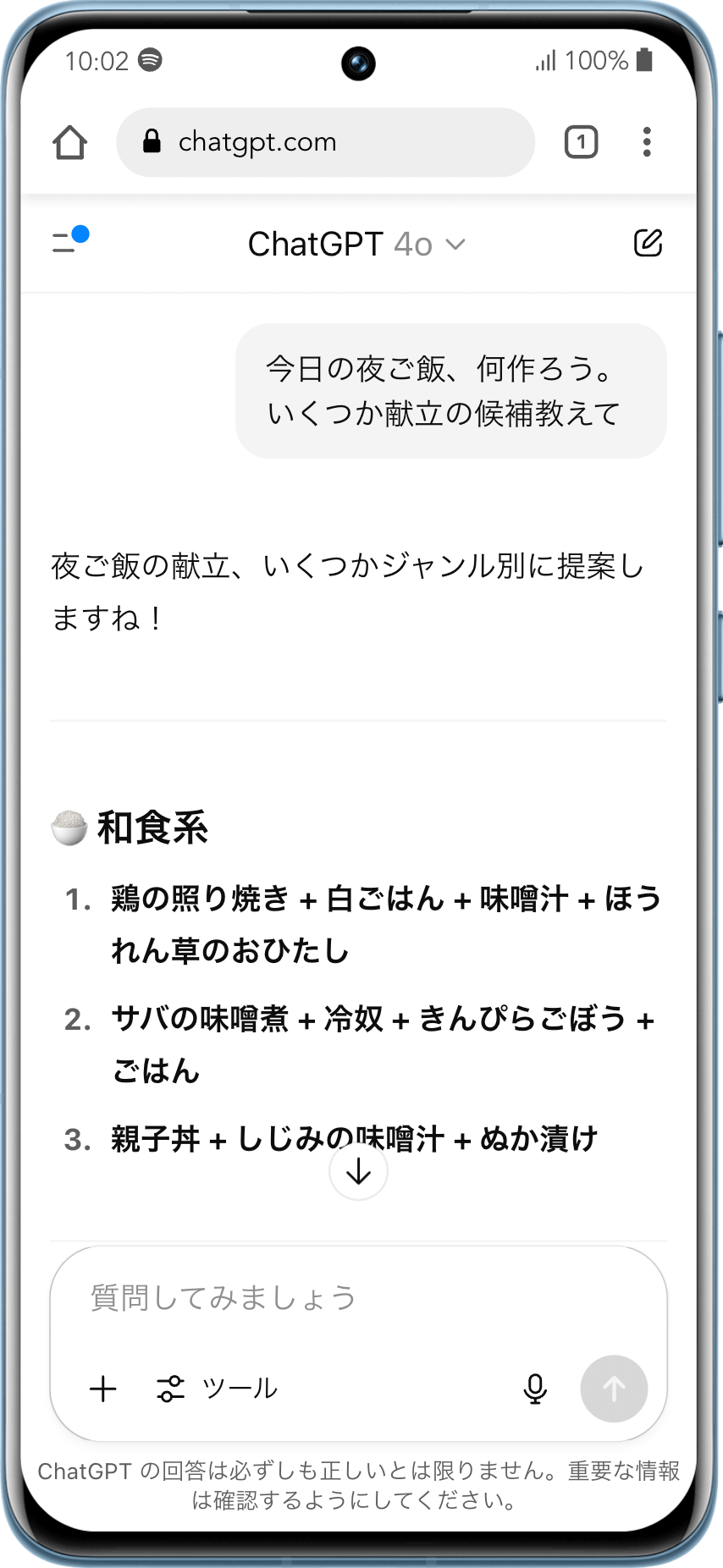

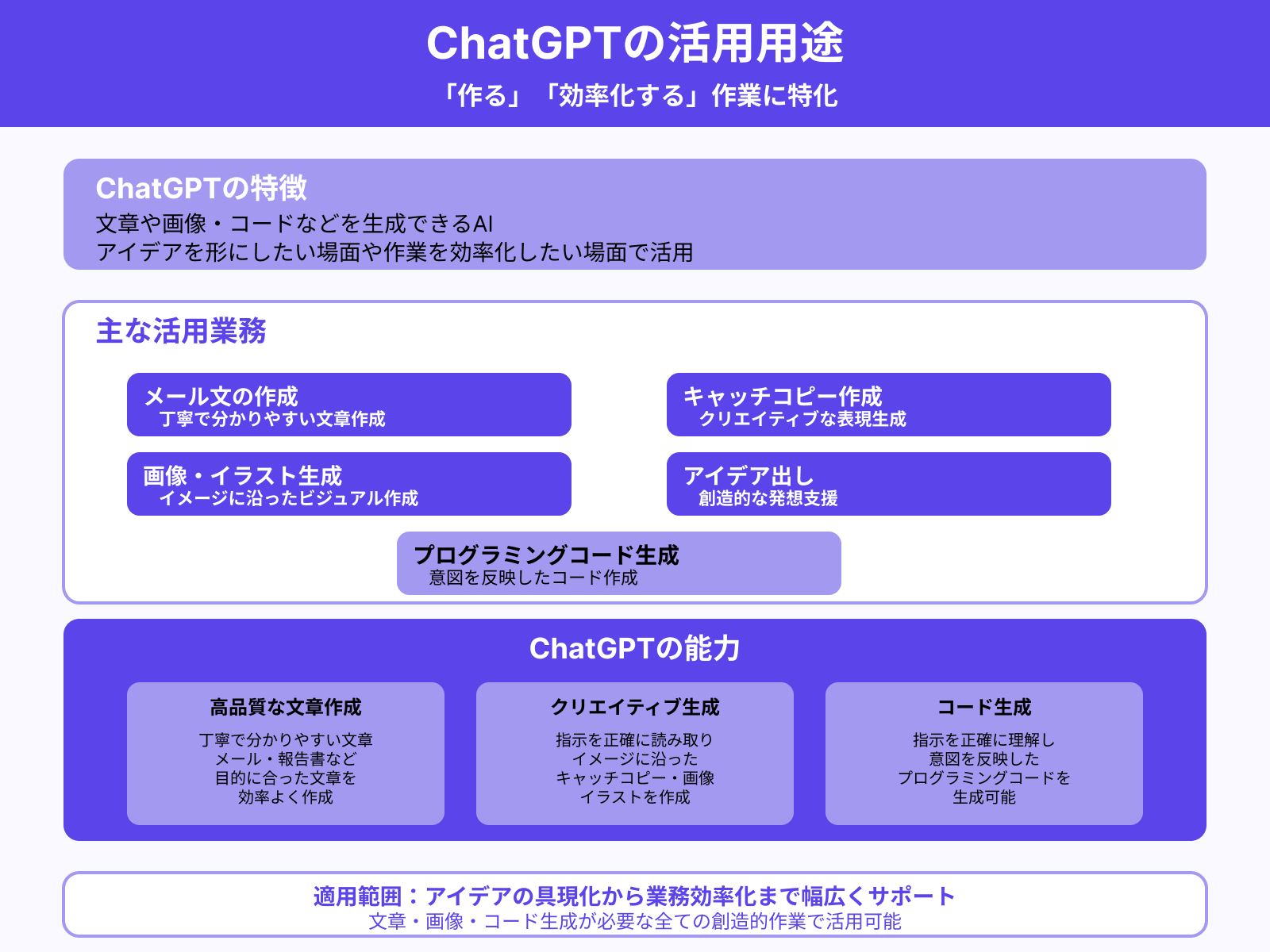

ChatGPTでできること

ChatGPTは文章や画像・コードなどを生成できるAIのため、アイデアを形にしたい場面や作業を効率化したい場面で活用できる点で違いがあります。具体的には次のような業務に活用できます。

- メール文の作成

- キャッチコピー作成

- 画像、イラスト生成

- アイデア出し

- プログラミングコード生成

ChatGPTは丁寧で分かりやすい文章を作成できるため、メール文や報告書など目的に合った文章を効率よく作成可能です。

キャッチコピーや画像・イラストなどの生成においても入力された指示を正確に読み取り、イメージに沿ったクリエイティブを作成できます。プログラミングコード生成にも活用可能で、指示を正確に理解し、意図を反映したコードを生成可能です。

ChatGPTでできることをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

【使い勝手】PerplexityとChatGPTの違い

Perplexityは、知りたい情報に迷わずたどり着ける使い勝手となっています。回答には出典リンクがあらかじめ添えられており、気になる言葉をクリックするだけで追加の検索が可能です。

さらに関連する質問候補も表示されます。

こうした機能によって、調べものが自然と深まりやすくなっています。PCでもスマホでも操作の流れは変わらず、どちらでも快適に利用できます。

一方、ChatGPTは自由度の高い操作感が特徴です。自分の言葉で問いかけながら使えるため、目的に応じて柔軟に活用できます。

なお、Perplexityと違ってリアルタイム検索かつ出典付きで情報を調べる際は、設定しないと表示されない場合もあり注意が必要です。

PC・スマホの操作はほとんど使用感の違いがなく、どちらでも直感的に使えます。ChatGPTの始め方・使い方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

まとめ

本記事ではPerplexityとChatGPTの特徴やできること、料金や使い勝手の違いについて整理しました。

Perplexityは最新情報の収集やファクトチェックに向いており、ChatGPTは自然な文章の生成やアイデアの展開に適しています。

両者の違いを踏まえることで、目的に応じた精度の高い活用が可能になります。今後の生成AIの活用を検討する際に、本記事が判断材料の一つとなれば幸いです。