生成AIの情報漏洩事例3選|トラブルを防ぐための対策を解説

ChatGPTや画像生成AIなどの普及により、業務やクリエイティブ分野で生成AIを活用する動きが急速に広がっています。

しかし、生成AIに興味がある方の中には以下のような疑問・懸念をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

生成AIの実際の情報漏洩が起きた事例は?

なぜ情報漏洩が起きたのかについて知りたい

情報漏洩を防ぐための具体的な対策について知りたい

そこでこの記事では、AIのスライド作成に興味がある方に向けて以下の内容を解説します。

この記事を読めば、過去に実際に発生した代表的な情報漏洩事例と、それを防ぐために必要な対策を具体的に理解できます。ぜひ参考にしてみてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

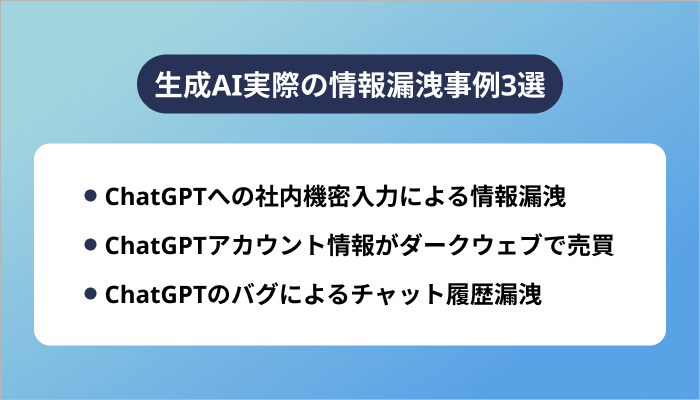

生成AI実際の情報漏洩事例3選

生成AIは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると重大な情報漏洩につながるリスクがあります。実際に、国内外で複数の情報漏洩事例が発生しており、企業・個人ともに教訓として学ぶべき内容が多く含まれています。

本章では、生成AIをめぐる代表的な3つの情報漏洩事例を取り上げ、何が問題だったのか、なぜ起こったのかを解説します。これらの実例から、生成AIを安全に活用するために必要な意識と対策を考えるきっかけにしましょう。

サムスン電子のChatGPTへの社内機密入力による情報漏洩

2023年、韓国の大手企業サムスン電子で、エンジニアがChatGPTに社内のソースコードや機密情報を入力し、情報漏洩が発生したと報道されました。

この事案では、生成AIのプロンプトに社外秘情報を入力した結果、そのデータが外部のAIサーバーに送信・保存される形となり、第三者への情報流出の可能性が生じました。

事態を重く見たサムスンは、ChatGPTをはじめとした生成AIツールの社内利用を全面禁止にし、新たなAI利用ポリシーを策定しています。

このケースは、「使ってはいけない情報を入力する」というヒューマンエラーが、技術的なセキュリティ対策を超えて重大な問題を引き起こす典型例です。

10万件超のChatGPTアカウント情報がダークウェブで売買

2023年6月、シンガポールのセキュリティ企業Group-IBが、10万件以上のChatGPTアカウント情報がダークウェブ上で不正に売買されていると報告しました。

これらのアカウント情報は、主に「インフォスティーラー」と呼ばれるマルウェアによってPCから盗み取られたものとされ、企業アカウントや有料プランの利用者が含まれていたことが確認されています。

悪意ある第三者がこれらのアカウントを利用することで、入力履歴の覗き見やなりすましなどの被害が発生する可能性が指摘されています。この事例は、ユーザーがAIツールを使う際のセキュリティ意識や、ID・パスワード管理の重要性を強く示しています。

ChatGPTのバグによるチャット履歴漏洩

2023年3月、OpenAIはChatGPTの一部ユーザーにおいて、他人のチャット履歴のタイトルが誤って表示される不具合が発生したことを公表しました。

このバグは、同社のサーバーキャッシュに関する問題に起因しており、一部のユーザーが他人の履歴タイトルを閲覧できる状態になっていました。内容そのものは閲覧不可だったとされていますが、どのようなトピックがやり取りされたかが可視化されたことで、プライバシー上の懸念が生じました。

この問題を受けて、OpenAIは一時的にチャット履歴機能を停止し、バグ修正と再発防止策を実施しています。システム上の問題でも情報漏洩が起こり得るという教訓を残した事例です。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

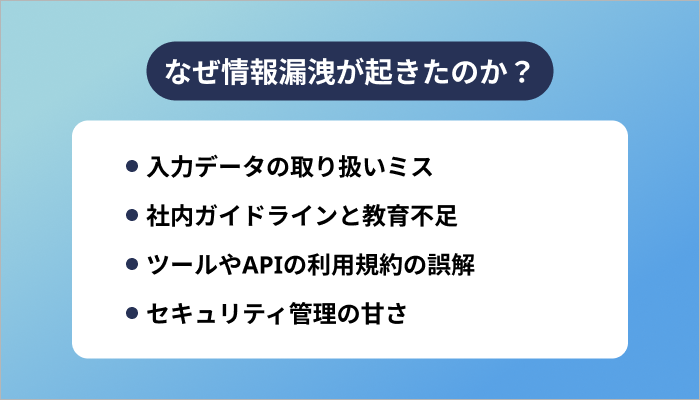

なぜ情報漏洩が起きたのか?

生成AIに関する情報漏洩は、単なる技術的なバグだけでなく、人的ミスやルールの不徹底など複数の原因が絡み合って発生しています。

ここでは、主な4つの要因「入力データの取り扱いミス」「社内ガイドラインと教育不足」「利用規約の誤解」「セキュリティ管理の甘さ」について解説し、再発防止に向けた課題を明らかにします。

入力データの取り扱いミス

生成AIへの情報入力は非常に手軽ですが、その一方で誤って機密情報や個人情報を入力してしまうリスクがあります。特に、業務効率化の目的でソースコードや顧客データをそのままAIにコピー&ペーストしてしまう例は少なくありません。

AIの多くは、入力されたデータを内部で保存・学習に活用する可能性があるため、不用意な入力が情報漏洩につながります。

このような入力ミスは、情報の重要度に対する認識の甘さや、AIツールの内部処理に関する理解不足によって起こりやすい傾向にあります。情報の種類と機密性を見極め、入力前にフィルタリングする習慣が不可欠です。

社内ガイドラインと教育不足

生成AIの利用に関する明確な社内ルールがない、あるいは存在していても周知されていないケースでは、従業員が無意識にリスクのある行動を取ってしまう可能性が高まります。

たとえば、「業務でAIを使ってもよいが、何を入力してはいけないか」が明文化されていない企業では、個々の判断に委ねられるため誤入力が起こりやすくなります。また、導入時に適切な研修が行われていない場合、生成AIの仕様や注意点を理解しないまま利用が進むことになり、重大なトラブルにつながることもあります。

AIの導入と同時に、具体的なガイドラインの整備と定期的なリテラシー教育が不可欠です。

ツールやAPIの利用規約の誤解

生成AIツールは、多くの場合利用規約の中で「入力データを品質改善などに利用する可能性がある」と明記しています。しかし、ユーザーがこの条項を十分に理解せずに業務データや個人情報を入力してしまうケースが後を絶ちません。

また、無料プランと有料プランで商用利用の可否や保存ポリシーが異なる場合もあり、誤解したまま使い続けることで情報漏洩リスクが発生します。特にAPI連携を通じて企業システムと接続される場合には、規約の理解が不十分だと大規模な漏洩にもつながりかねません。

ツール導入前に規約を精読し、必要であれば法務部門とも連携して運用方針を明確にしておくことが重要です。

セキュリティ管理の甘さ

生成AIの導入が進む一方で、アカウントの共有管理やパスワードの使い回し、ログイン情報の流出といった基本的なセキュリティ管理の不備が問題となっています。

特にChatGPTのようなクラウド型AIツールでは、アカウント情報が外部に漏れると、入力履歴や保存データへの不正アクセスが可能になる恐れがあります。また、セキュリティ対策が不十分なツールやブラウザ拡張機能を使うことで、情報を盗まれるリスクも高まります。

ツールの選定時にはセキュリティ基準や実績を確認し、社内でのID管理体制を強化することが、情報漏洩を防ぐ第一歩です。

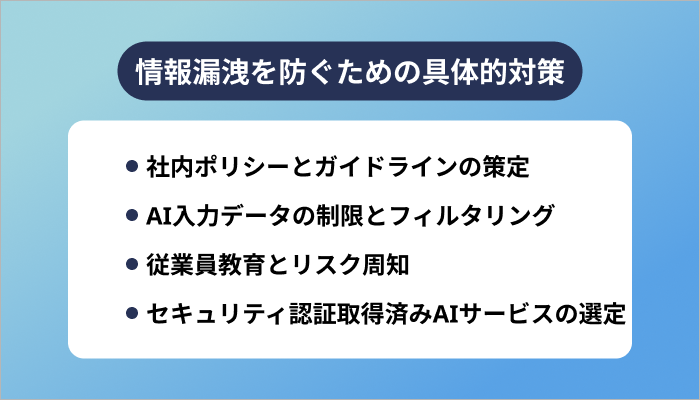

情報漏洩を防ぐための具体的対策

生成AIの活用が広がる中で、情報漏洩のリスクを完全にゼロにすることは困難ですが、適切な対策を講じることで被害の発生確率を大きく下げることが可能です。実際の漏洩事例の多くは、基本的な管理の徹底や社内体制の整備によって予防できたものも少なくありません。

ここでは、生成AIを安全に業務利用するために企業や組織が講じるべき4つの具体的対策について解説します。

社内ポリシーとガイドラインの策定

生成AIを業務で利用する際には、明確な社内ポリシーと運用ガイドラインを整備することが第一歩です。「どのような情報は入力禁止か」「どのツールを使用するか」「誰が管理責任を持つか」など、ルールが曖昧なままだと従業員の判断に依存し、リスクが高まります。

また、ポリシーは形式的に作るだけでなく、現場で実践可能な内容に落とし込むことが重要です。加えて、ガイドラインは一度作って終わりではなく、ツールの仕様変更や外部規制の更新に応じて定期的に見直す運用が求められます。

策定段階では現場の声を取り入れ、実際の業務フローに即した内容にすることが実効性を高める鍵となります。

AI入力データの制限とフィルタリング

生成AIに入力する情報を適切に制限・管理することで、情報漏洩リスクは大幅に低減できます。

たとえば、顧客名や社外秘のコード、個人情報などはAIツールに一切入力しないよう制限を設けたり、入力前に内容をチェックするフィルタリングプロセスを導入したりする方法が有効です。

機密性の高い業務では、AIの出力内容に対しても確認・レビューを行う体制が必要です。とくに、大量の業務データを扱う部署ではテンプレート化やツール連携による自動チェックの導入も検討するべきです。

社内ツールとAIの接続時にも、データの自動送信範囲を明確に設定することが安全運用のポイントです。

従業員教育とリスク周知

いくら制度やツールを整備しても、実際に利用する従業員の意識が低ければリスクは残ります。

そのため、生成AIを扱う際の注意点やリスク、入力してはいけない情報の具体例などを周知する社内教育が不可欠です。座学だけでなく、実際のAIツールを使ったシミュレーショントレーニングや、定期的なテスト・リマインダーを通じて、全社員が正しく理解・行動できる体制をつくることが重要です。

また、情報漏洩に関する最新の事例やツールの仕様変更を継続的に共有し、常に最新の判断ができるようにしておくこともポイントです。特に新人や非技術職にも理解しやすい形で教育内容を設計し、全社的な意識向上を図ることが求められます。

セキュリティ認証取得済みAIサービスの選定

生成AIを業務で安全に活用するには、セキュリティ対策が信頼できるサービスを選定することも大切です。

具体的には、ISO 27001やSOC 2などのセキュリティ認証を取得しているかどうか、データ暗号化やアクセス制御の仕組みが整っているかを確認しましょう。また、商用利用条件やプライバシーポリシーも事前にチェックし、自社の情報管理方針に適合するかを判断することが必要です。

AIサービスの選定時には、価格や機能だけでなく、セキュリティの実績やサポート体制も評価基準に加えることが、リスク管理の観点から有効です。導入後も定期的にセキュリティ基準の更新状況を確認し、必要に応じて見直しを行う姿勢が重要です。

まとめ

生成AIは業務効率化や創造的作業の支援に有用な一方で、情報漏洩のリスクも現実の課題です。

実際にサムスン電子の事例やChatGPTのバグ、アカウント情報の流出など複数の漏洩事件が報告されており、多くは入力ミスやガイドライン不備、規約の誤解など基本的な管理不足が原因です。

これらを防ぐには、社内ポリシーの明確化、入力データの制限、従業員教育、セキュアなツールの選定といった対策が欠かせません。

生成AIを安全に活用するためには、利便性とリスク管理を両立させる意識が必要です。今後は、技術進化に合わせて継続的な見直しと改善を行う姿勢が求められます。