Perplexity AIの使い方!初心者向けにわかりやすく解説

Perplexityを使うにはどうすればいいの?

もっと便利な使い方があるのかな…

情報の収集・要約に特化した生成AI「Perplexity AI」。試しに使おうとしているものの、どういう手順で始めればいいのか、わからない人は多いですよね。

そこで本記事では次のトピックごとにブラウザ・スマホアプリ別で、Perplexity AIの使い方を解説します。

効果的にPreplexity AIを使うコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- Perplexity AIは会員登録なしでも直感的に使える

- 複数のソースからの情報集や要約が可能

- 最新ニュースの確認や情報整理の便利な機能も多数

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

Perplexity AIを使う前の基礎知識

はじめに次のトピック別で、Perplexity AIを使う前におさえるべき基礎知識を解説します。

ログインなしでも使用可能

Perplexity AIは、会員登録をしなくてもすぐに使い始められます。公式サイトにアクセスして検索窓にキーワードや質問を入力するだけで、AIが関連情報をWeb上から収集して回答してくれます。

手軽でスピード感を持って利用できるため、「ちょっと試してみたい」という人でも利用するハードルが低いです。

ただしログインなしで使用する場合、次の機能が利用できない点には注意してください。

- 検索履歴の保存

- ファイルのアップロード

- 使用モデルや言語などのカスタマイズ設定

継続的に使いたい場合やビジネスでの活用を検討している場合は、会員登録して使うのがおすすめです。まずはログインなしで気軽に試し、使い心地を確かめてからログインしてみましょう。

スマホアプリからも利用できる

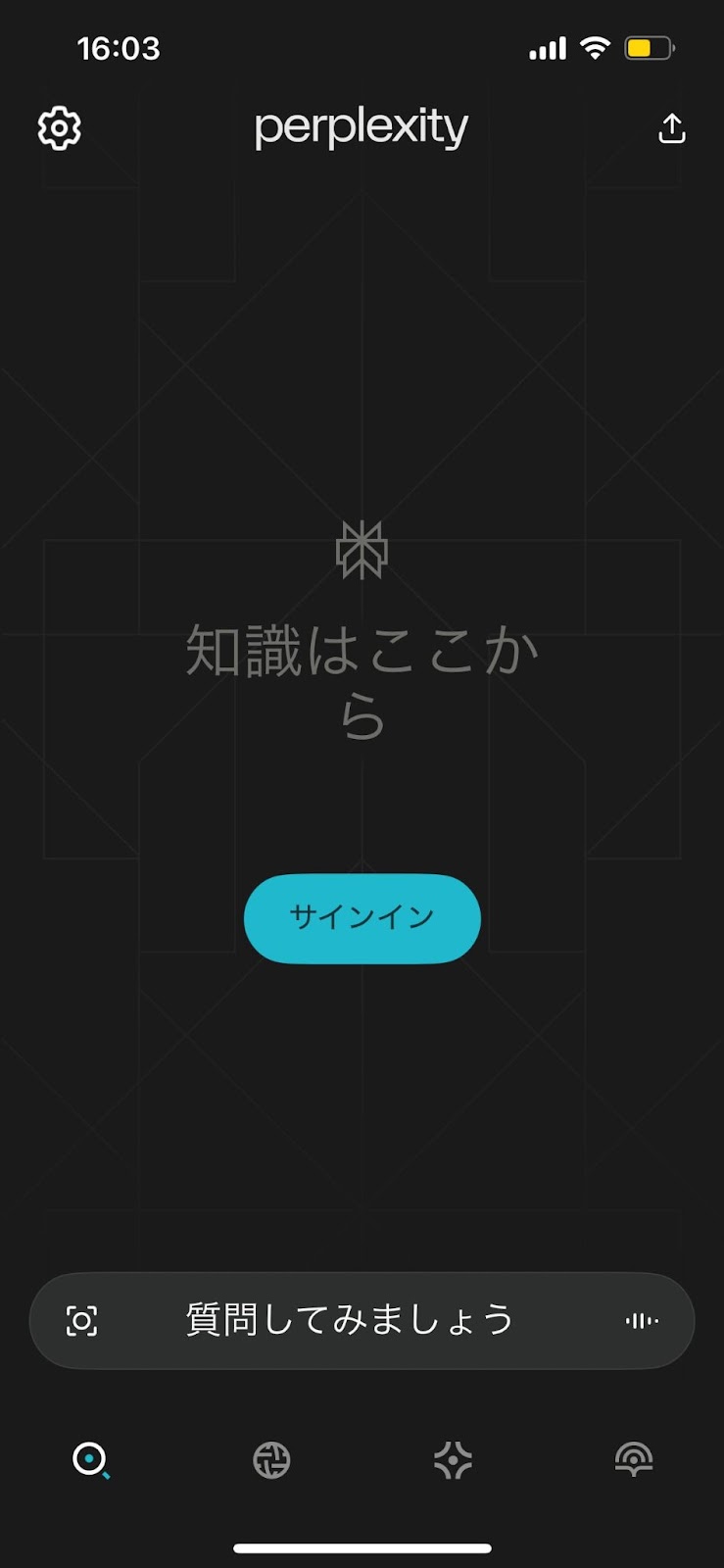

Perplexity AIは、スマートフォンアプリでも利用可能です。現在はiOSとAndroidの両方に対応しており、各ストアで「Perplexity AI」と検索すればインストールできます。

アプリ版のメリットは、外出先やスキマ時間でも手軽に使えることです。通勤中やカフェでの調べもの、ふとした疑問をその場で解決したいときなどに自然な言語で質問するだけで、AIが最適な情報をまとめてくれます。

また、ログインした状態であれば検索履歴や保存したスペースもアプリから確認できるため、パソコンとスマホの併用もしやすくなっています。

操作感や機能はWeb版とほぼ同じですが、一部表示レイアウトやアイコン配置が異なるため、初めて使う際は基本的な画面構成を確認しておくとスムーズです。

まずはアプリをダウンロードして、日常の検索や情報収集に気軽に取り入れてみましょう。

無料版と有料版の違い

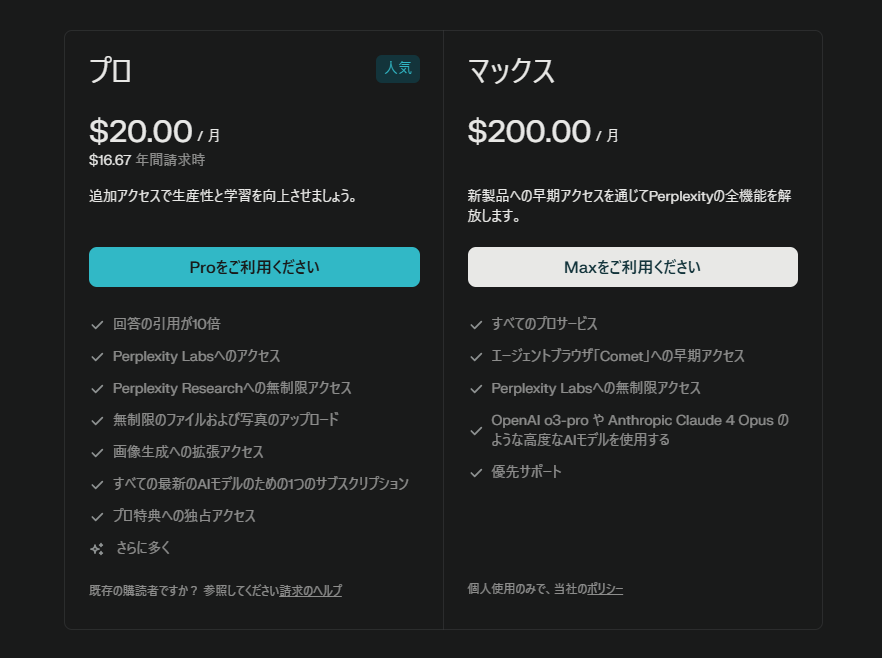

Perplexity AIには、無料版と有料版の2つのプランがあります。無料版でも多くの機能を試せますが、一部の高度な機能には回数やモデルの利用には制限があります。

無料版の制限

- リサーチ機能は1日3回まで

- ファイルのアップロードは1日3回まで

- コード生成などに利用できるPerplexity Labsが使用不可

- 回答の引用数が少ない

- 使用できるAIモデルは独自モデルのみ(他モデルは選べない)

有料版ではこれらの機能制限がなくなり、リサーチ機能やファイルのアップロードが実質無制限で利用可能になります。また、ClaudeやGPT-4.1などの高度なAIモデルを用途に応じて選択できる点も大きな違いです。

「試しに使ってみたい」「調べものにちょっと使いたい」程度であれば無料版で十分ですが、深い調査やビジネス活用を視野に入れている方は有料版の導入を検討してもよいでしょう。

Perplexity AIの使い方1:会員登録なしで使う手順

ここではブラウザ・スマホ別に、会員登録なしでPerplexity AIを使う手順を解説します。

ブラウザで使う手順

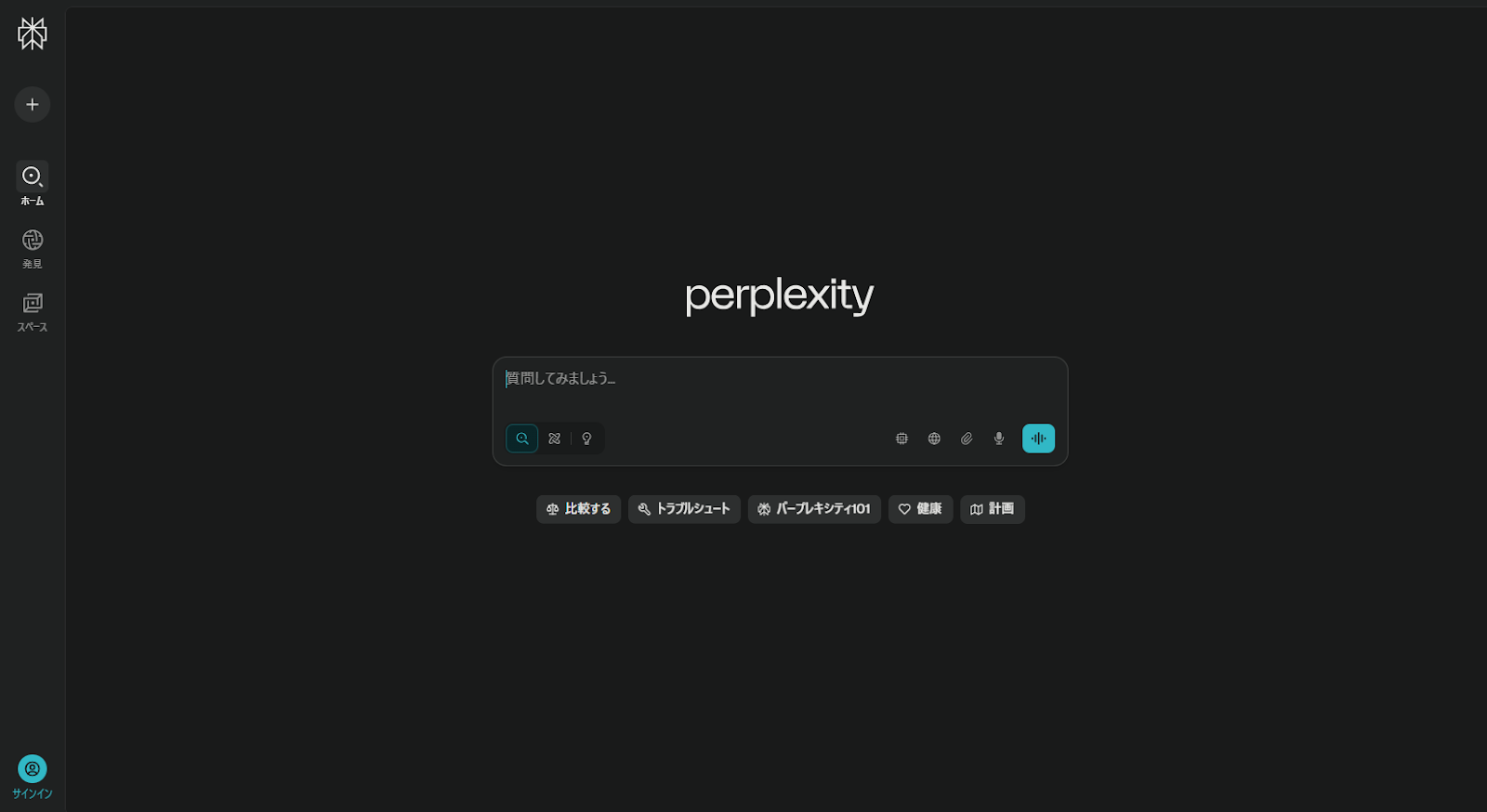

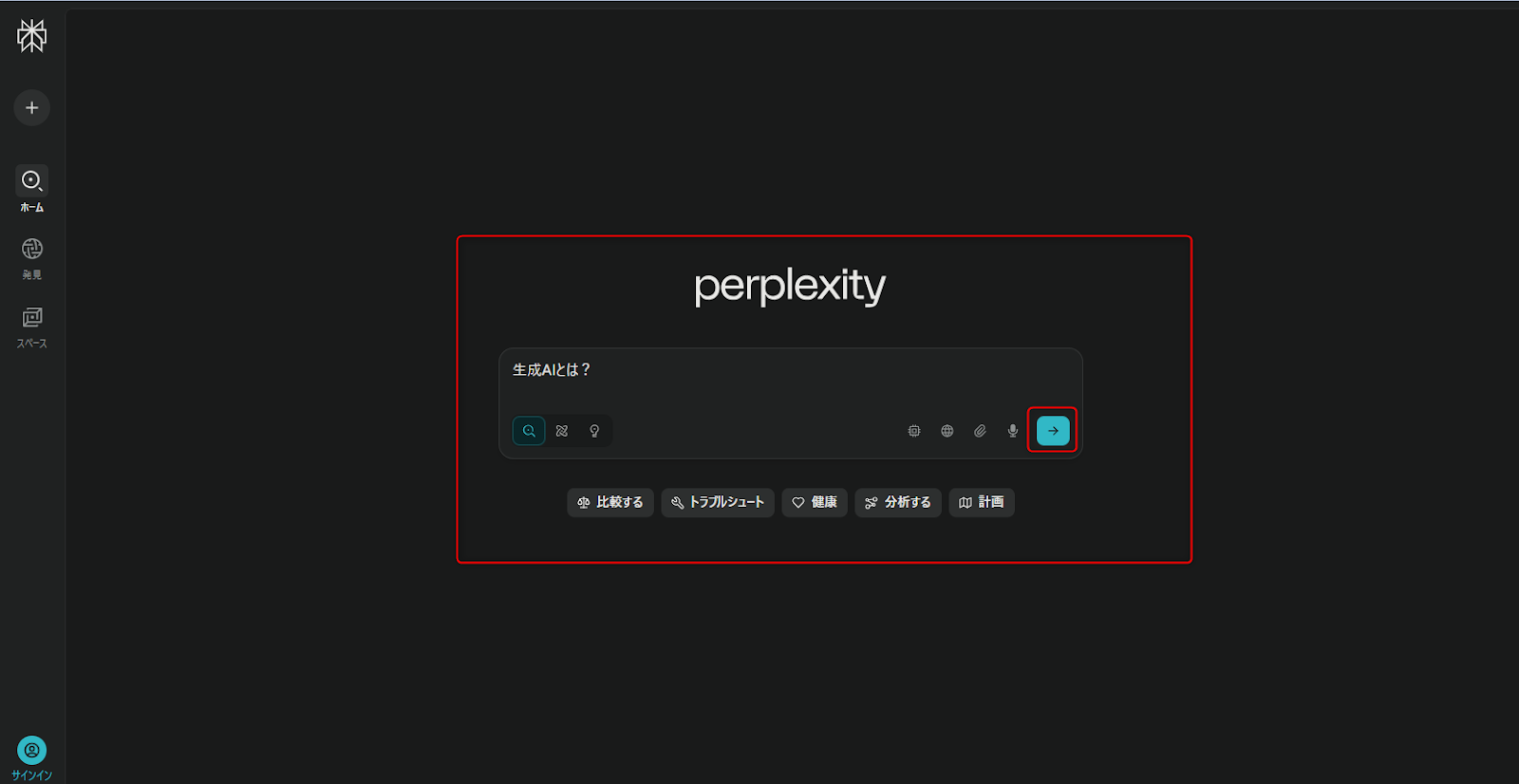

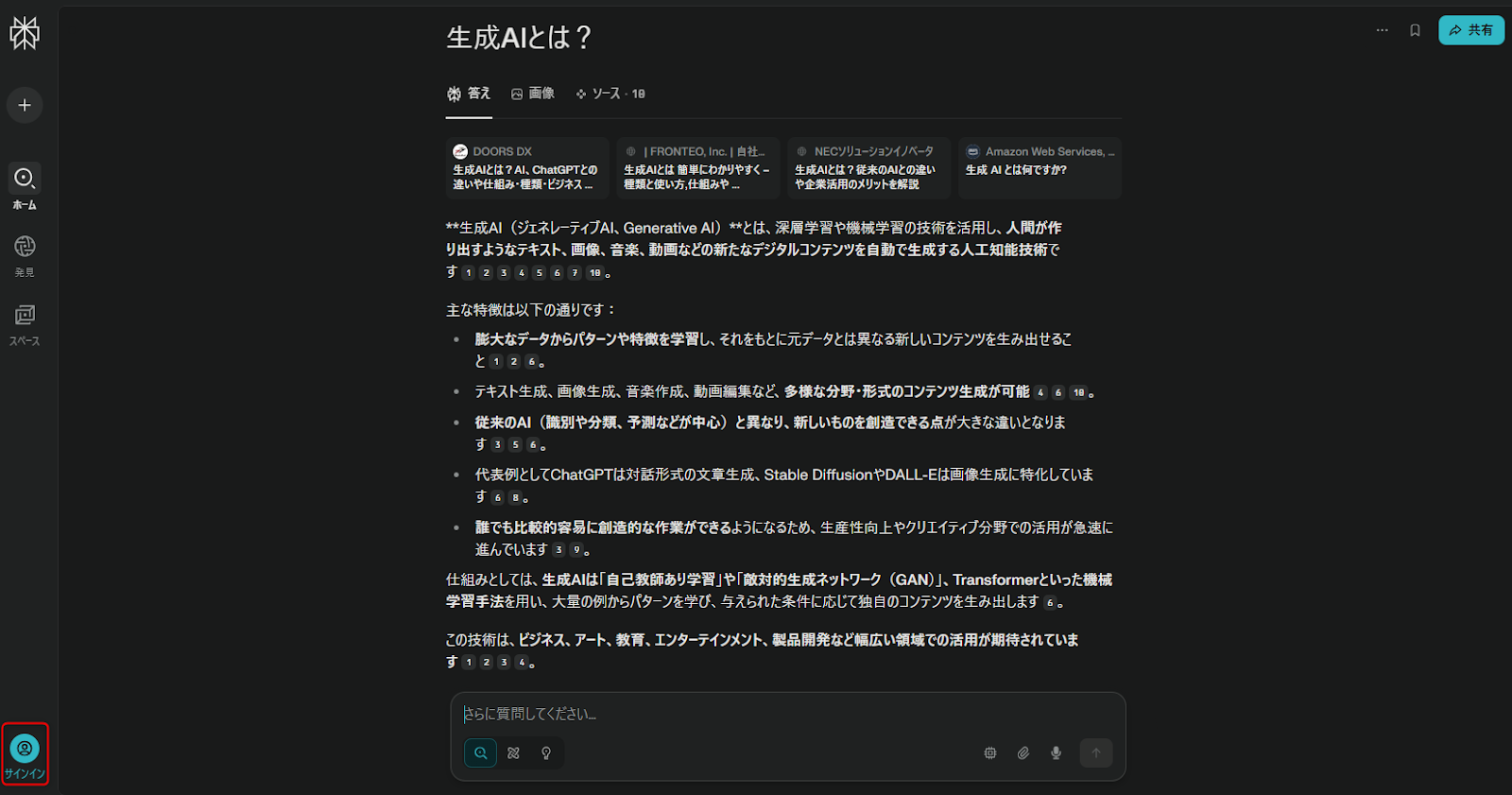

Perplexity AIをブラウザで利用するには、まず公式サイトにアクセスしてください。ログイン不要で、すぐに検索画面が立ち上がります。

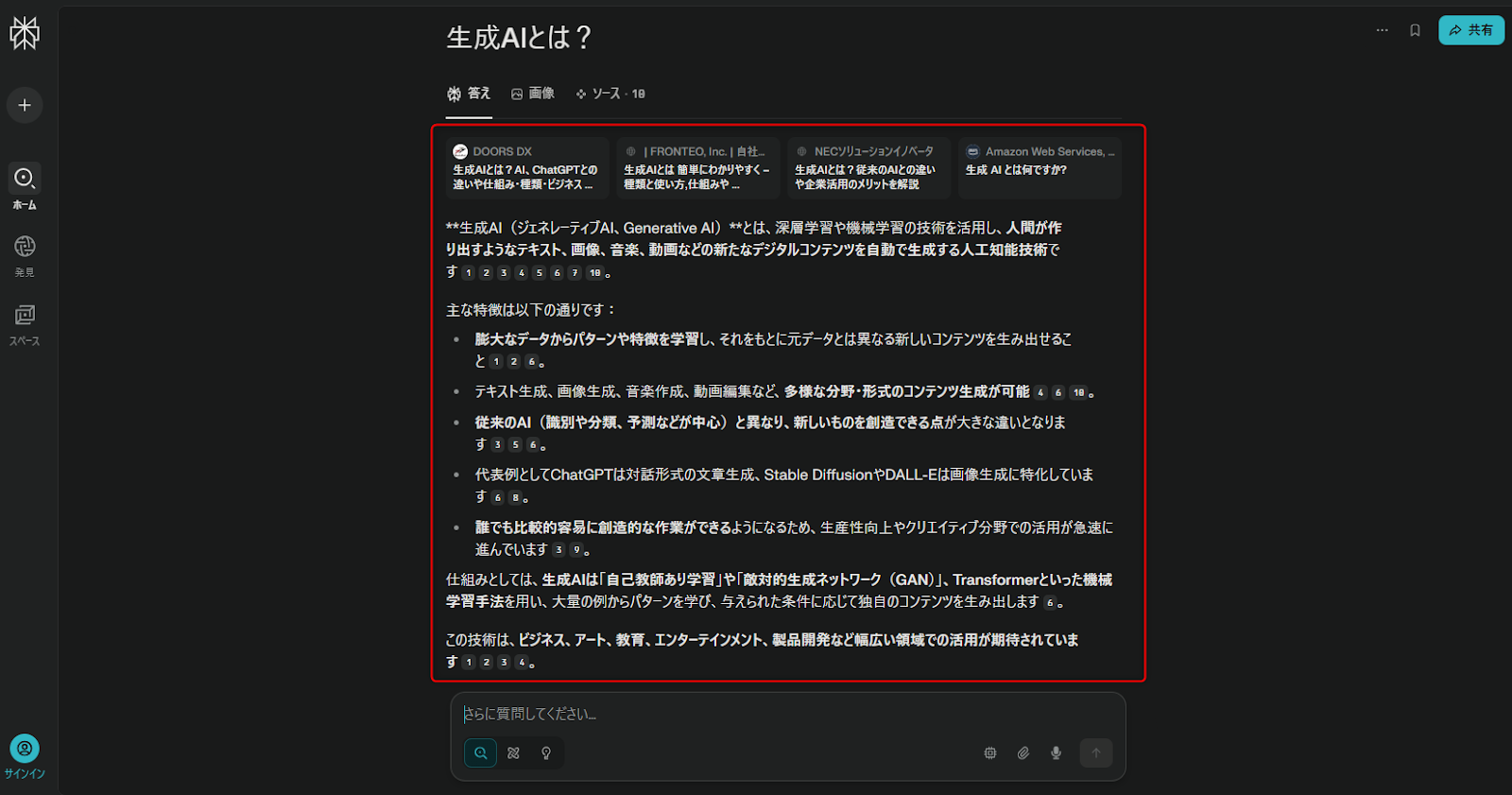

画面中央にある検索窓に、知りたいテーマやキーワードを入力し、「→」の送信ボタンをクリックするだけで、AIが情報を収集・要約して回答を表示してくれます。

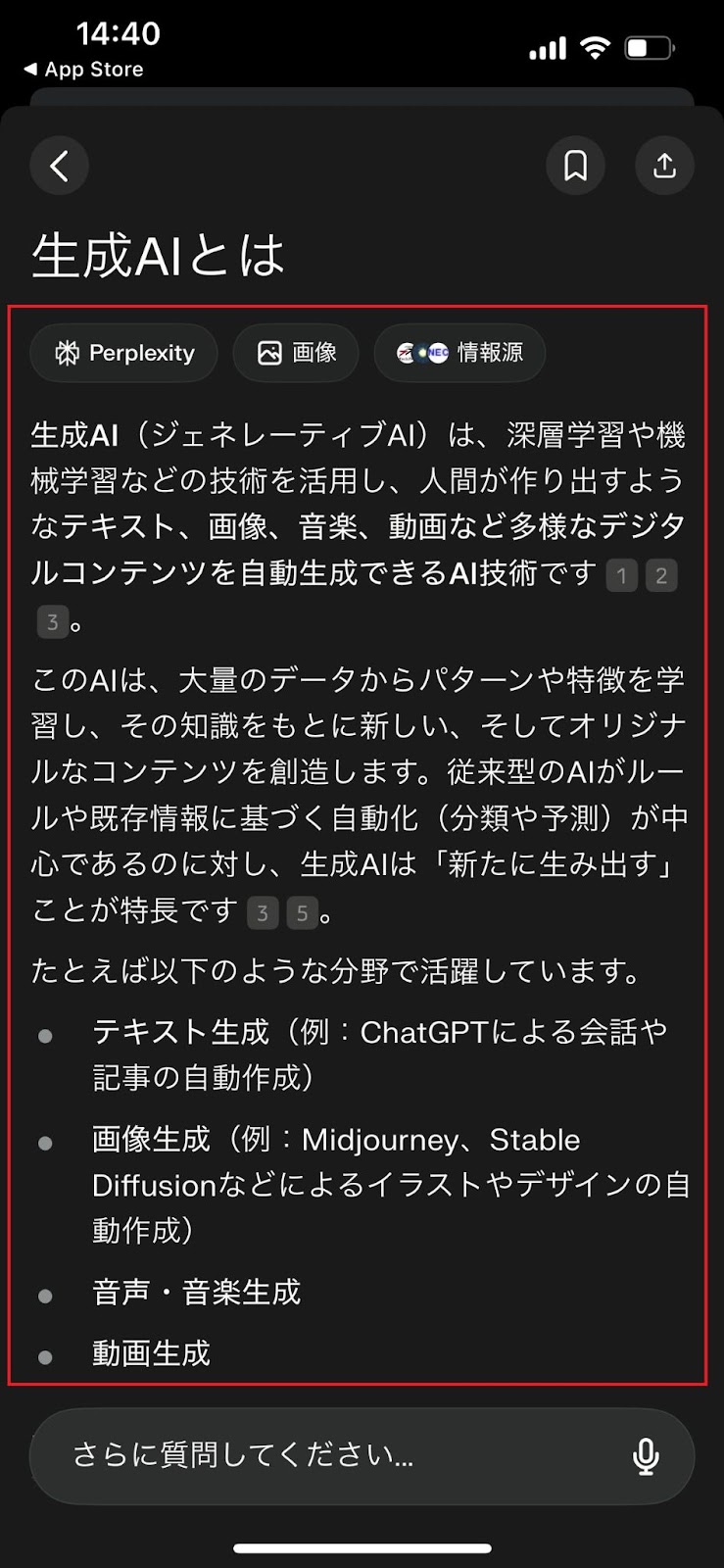

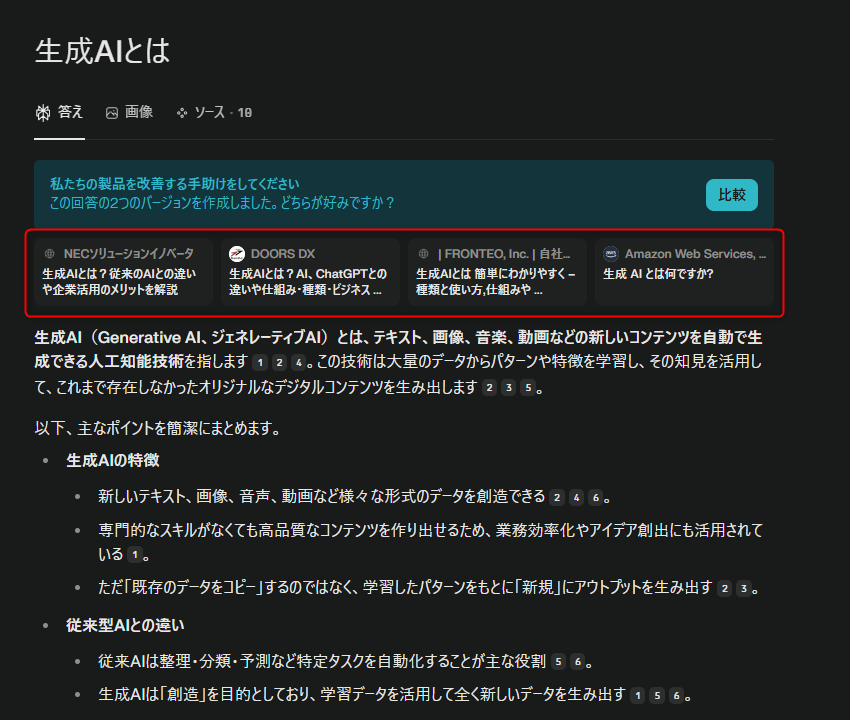

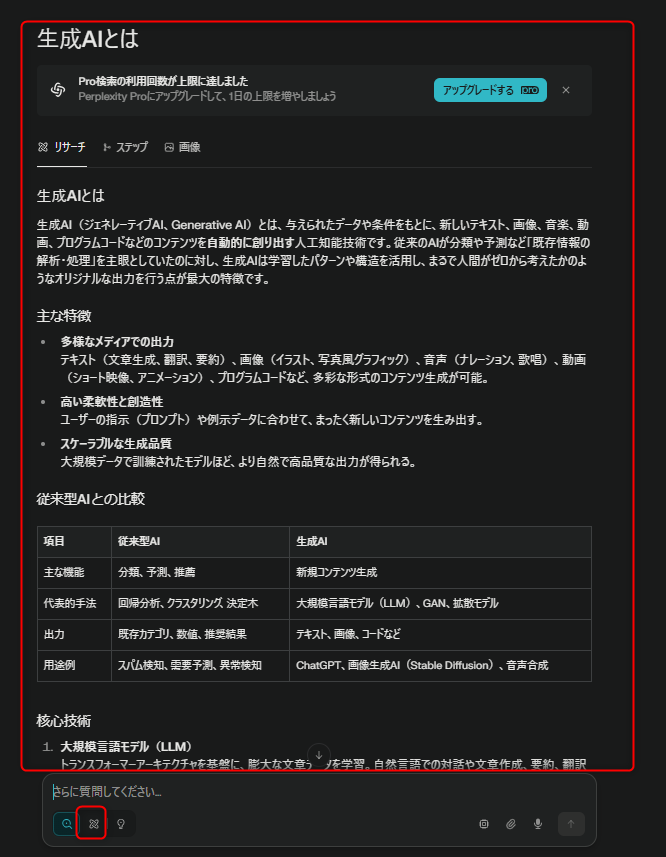

今回は例として「生成AIとは?」と入力してみたところ、生成AIの仕組みや特徴に関する説明が、複数のソースに基づいて表示されました。

このように、Perplexity AIはアカウント登録をしなくても、すぐに検索を試せるのが大きな魅力です。まずは気になる話題で試してみると、その便利さを実感できるでしょう。

スマホアプリで使う手順

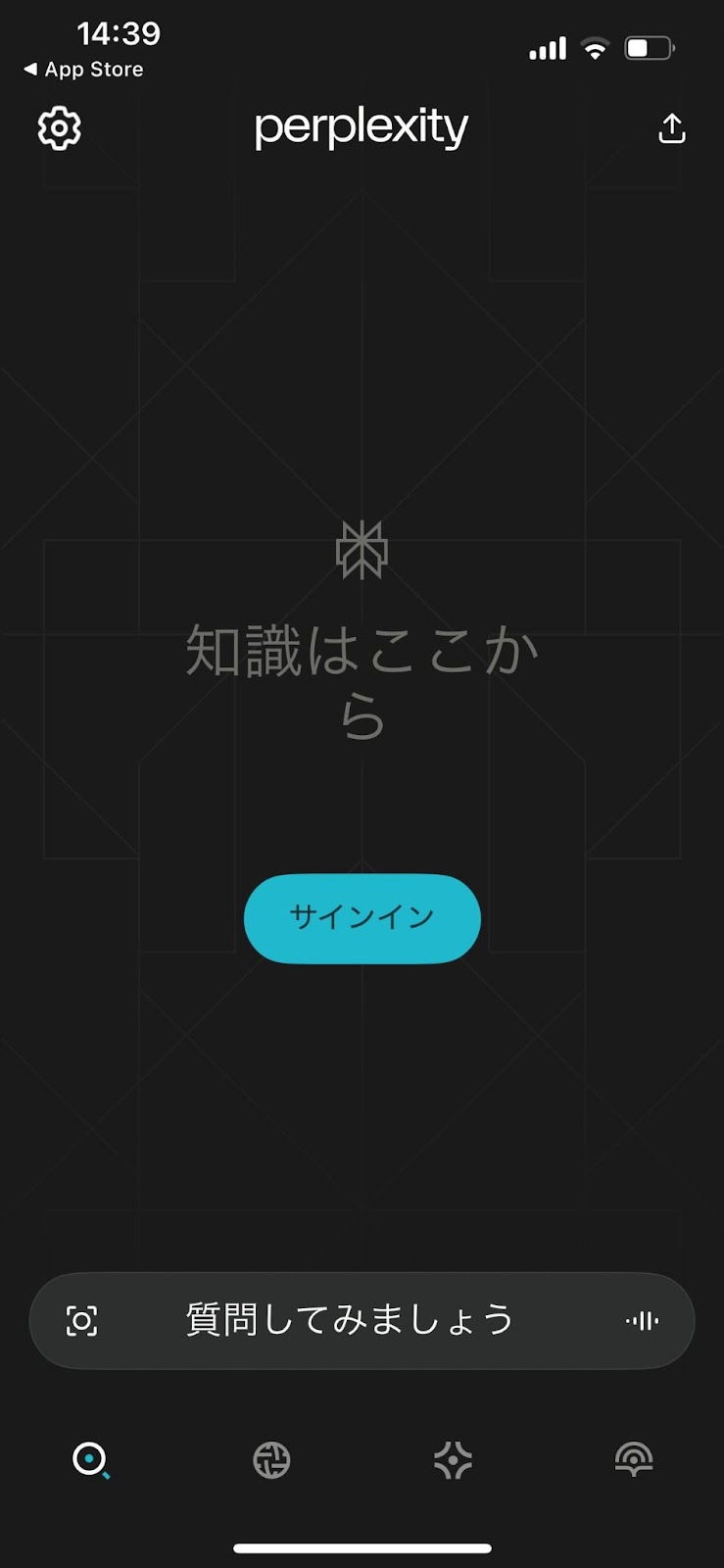

まず、各アプリストアで「Perplexity AI」と検索し、アプリをダウンロード・インストールしてください。

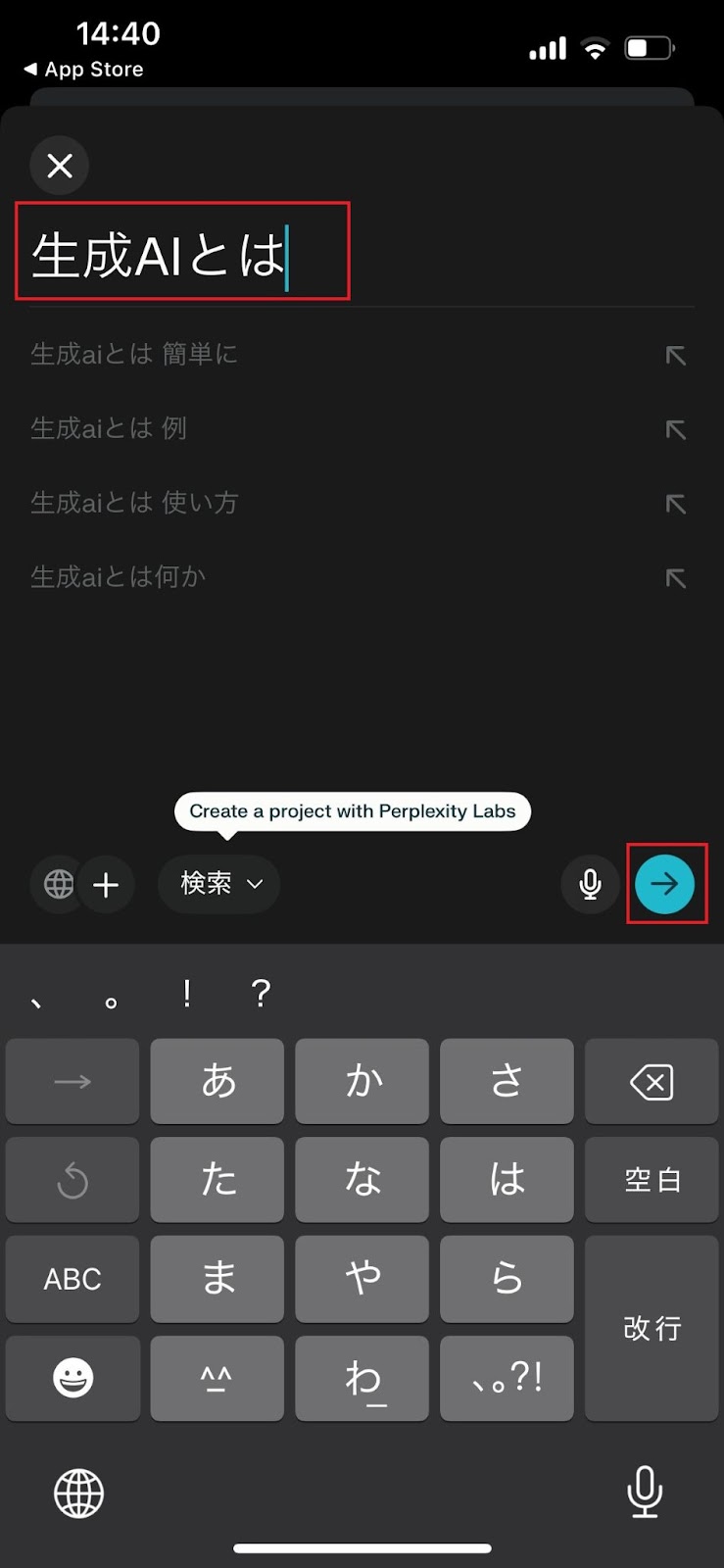

起動後に表示されるトップ画面では、ブラウザ版と同様に検索窓が設置されています。そこに調べたい内容を入力すれば、すぐに検索を始められます。

例えば「生成AIとは」と入力し、画面右の「→」アイコンをタップしてみましょう。

すると、入力したキーワードに関連する情報が自動で表示され、重要なポイントをAIが整理して提示してくれます。

スマホアプリ版も会員登録不要で利用でき、移動中やちょっとした空き時間にも活用しやすいのが特長です。まずは簡単なテーマから試してみることをおすすめします。

Perplexity AIの使い方2:会員登録・ログイン方法

ここではブラウザ・スマホ別に、Perplexity AIの会員登録・ログイン方法を解説します。

ブラウザからの登録手順

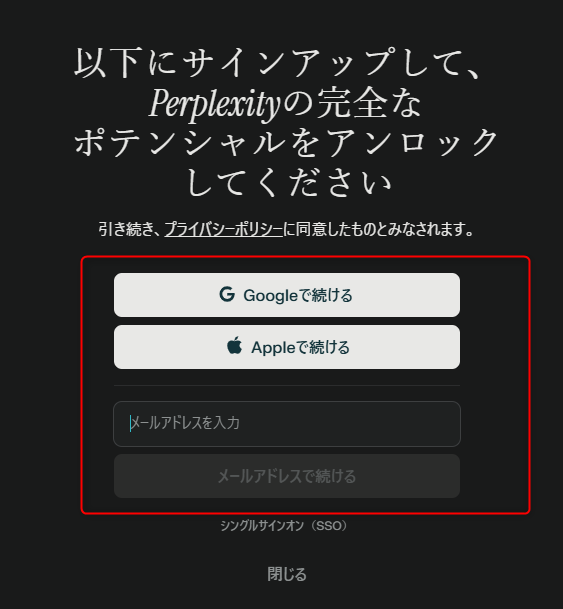

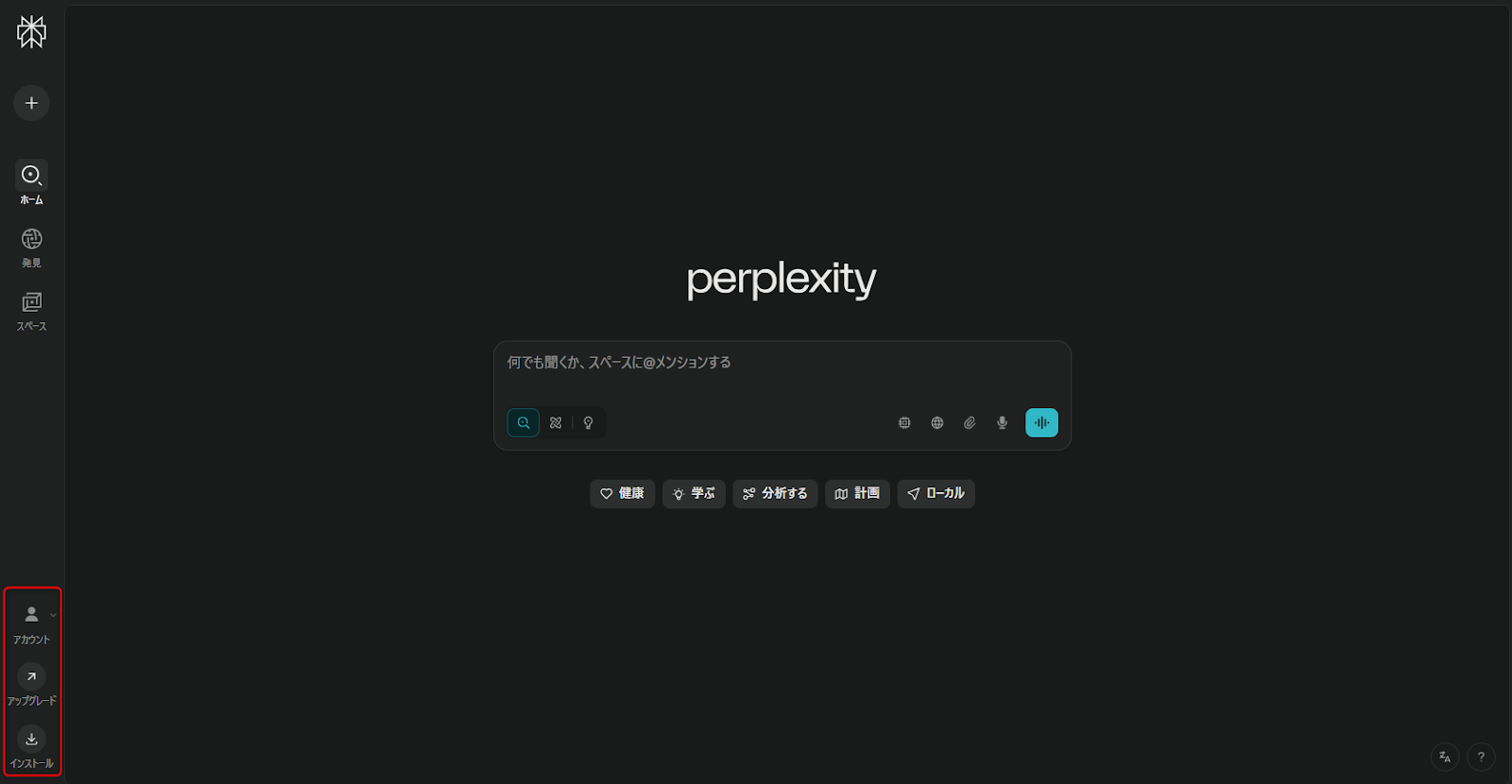

まず、画面左下の「サインイン」ボタンを押しましょう。

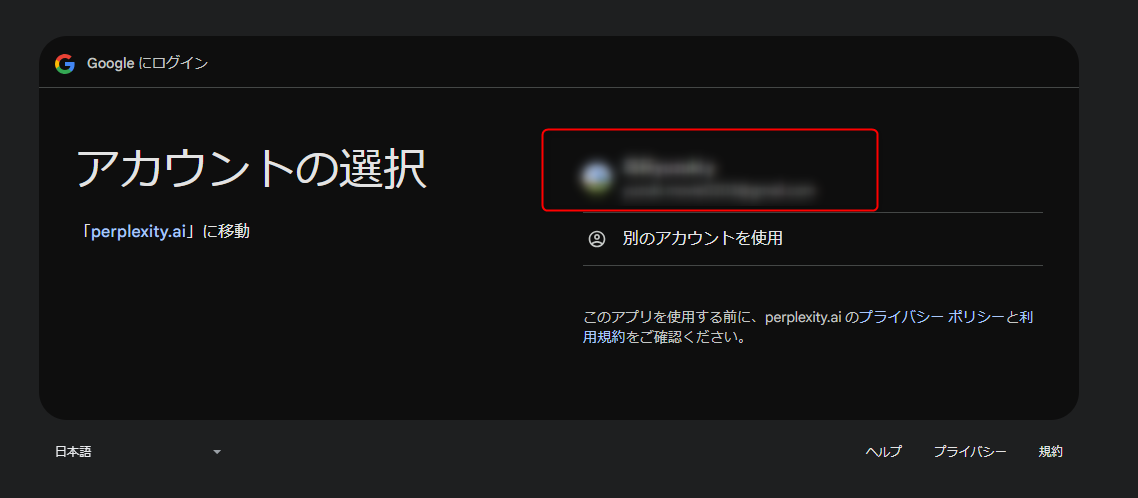

「サインイン」ボタンを押すと、サインアップの方法が聞かれるので任意の方法を選択します。なお、今回は「Googleで続ける」を選択しました。

会員登録に使用するGoogleアカウントの選択画面に移行するので、任意のアカウントを選択しましょう。

画面左下に「アカウント」や「アップグレード」などのボタンが表示されれば、会員登録とログインが完了です。

Perplexity AIの会員登録はGoogleやAppleなどの会員情報を使って簡単に手続きできます。

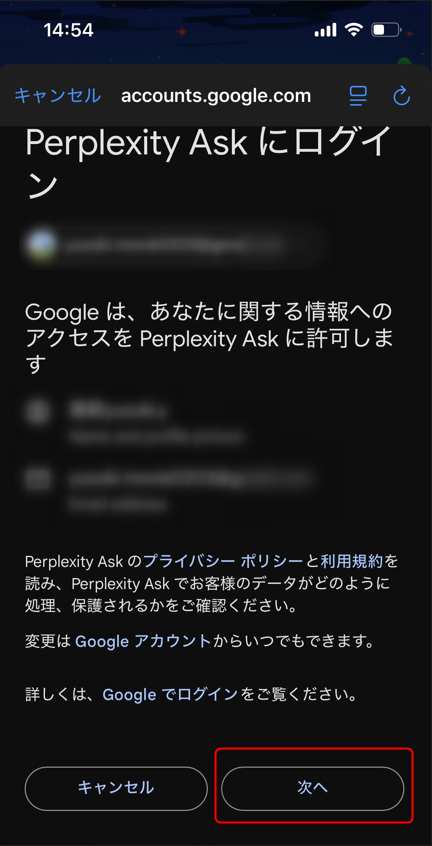

スマホアプリからの登録手順

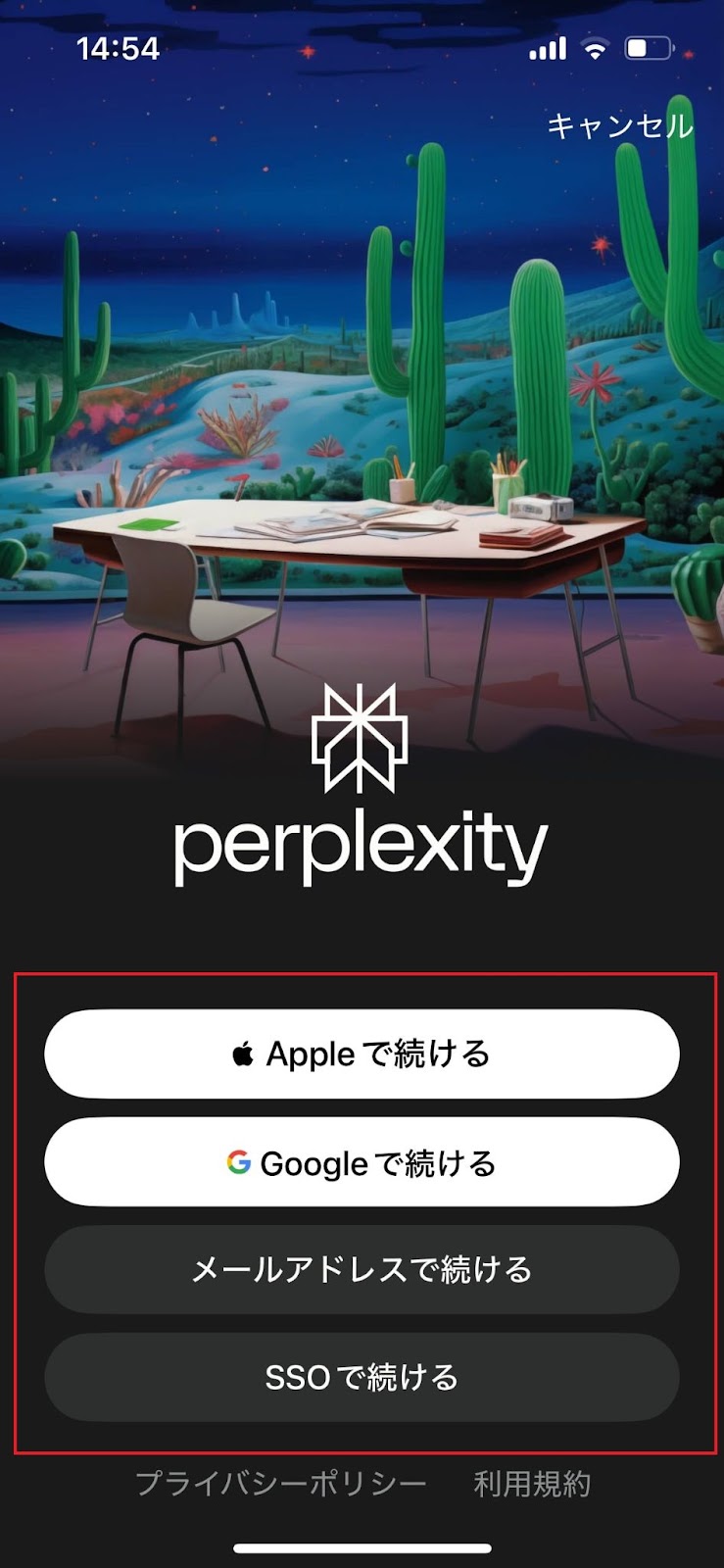

Perplexityアプリを開き、会員登録に利用するアカウントを選びましょう。

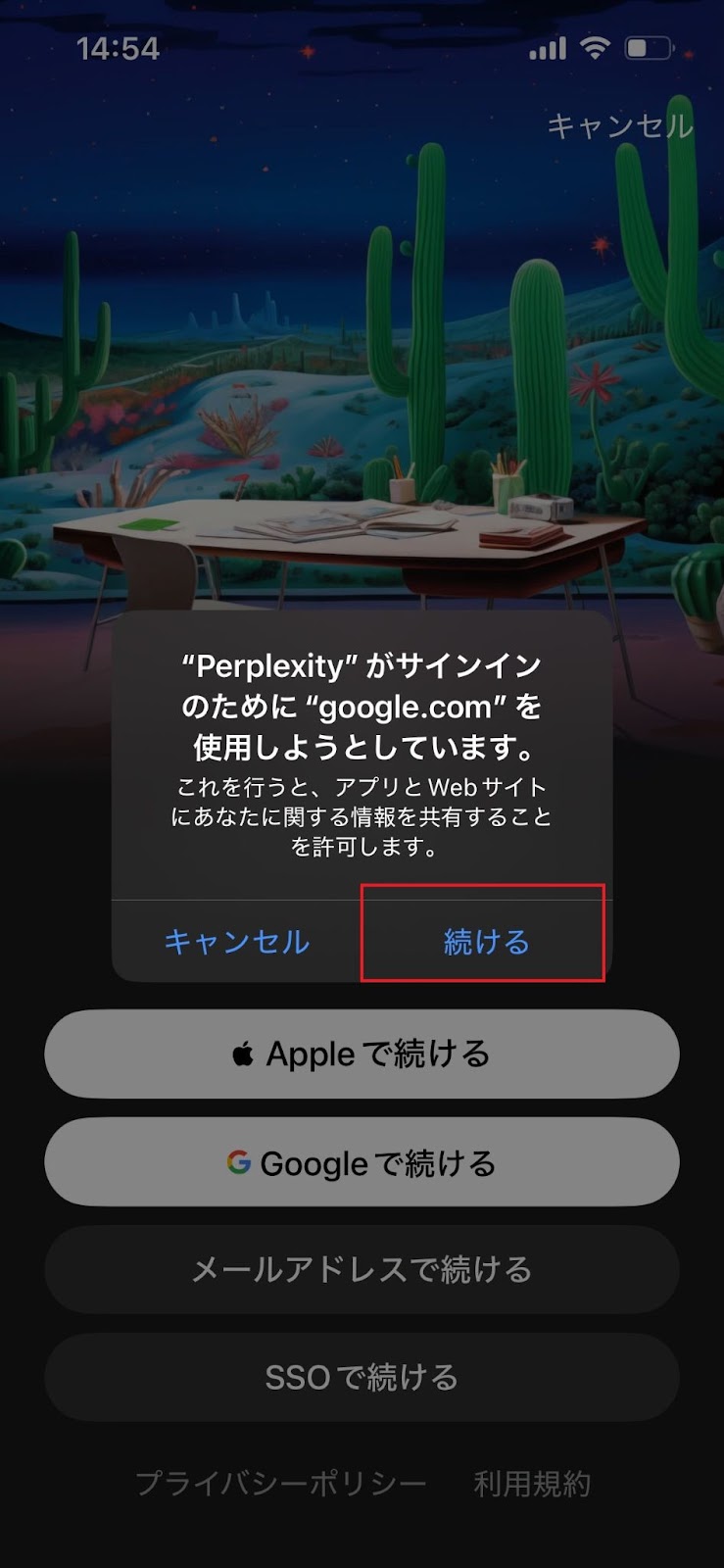

今回もブラウザ同様にGoogleアカウントを選びました。画面上に情報共有をしてもよいかを確認するポップアップが表示されるので、続けるをタップします。

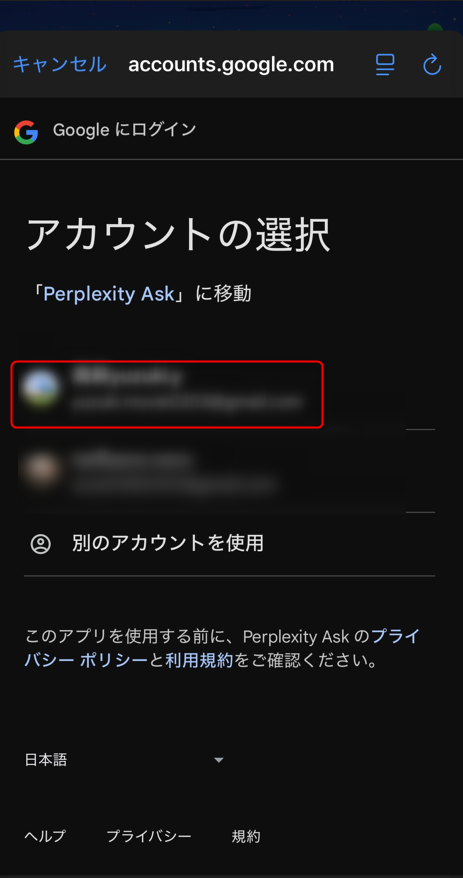

アプリの利用に使用するアカウントを選びましょう。

Googleに保存されている自分の情報をPerplexityに提供してもよいか聞かれるので、次へをタップします。

以上でスマホでの会員登録及びログインが完了です。

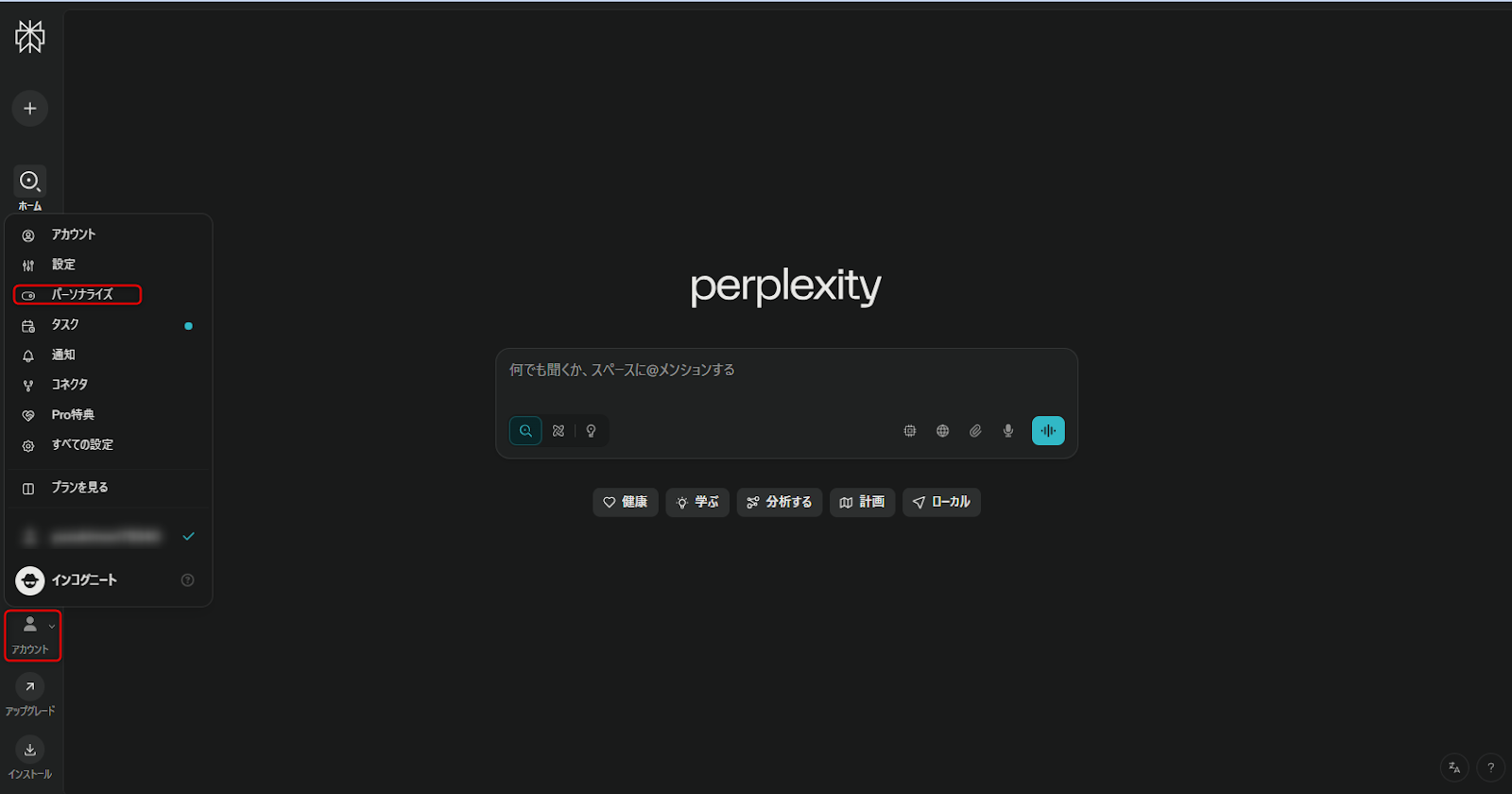

Perplexity AIの使い方3:アカウント設定方法

Perplexityアカウントは「自己紹介」と「場所」を設定しておくのがおすすめです。自己紹介や居住地などを登録しておくことで、Perplexity AIが設定に適した情報を優先的に提供してくれます。

例えば、自己紹介に「Pythonエンジニアとして働いている」、場所を「日本」と登録した場合は、Perplexity AIがPythonに関連する情報や日本のIT関連情報を集めてくれます。

まず、トップページの「アカウント」ボタンから、「パーソナライズ」を選択しましょう。

「自己紹介をしてください」と「場所」の記載欄が表示されるので、それぞれ任意の内容を設定します。

場所については位置情報をONにすることで、現在Perplexity AIを使用している端末の位置情報が自動的に入力されます。詳しい位置情報をツールに知られることに抵抗がない場合は利用してみましょう。

Perplexity AIの使い方4:情報収集する方法

ここではブラウザ・スマホ別に、Perplexity AIで情報収集する方法を紹介します。

Perplexityは検索欄にキーワードや疑問を入力するだけで、AIが内容を要約し、関連する情報を提示してくれます。画像や出典・関連する質問など、表示されるタブを活用すればさまざまな切り口から情報の深掘りも可能です。

ブラウザからの収集手順

ブラウザ版では、検索を実行すると結果の上部に引用元の一部が表示されます。リンクをクリックすれば、元のWebページにジャンプして詳細を確認できます。

「画像」タブを選ぶと、検索内容に関連した画像が一覧で表示されます。図やグラフなどの視覚情報がある場合、理解をより深く情報を理解できるでしょう。

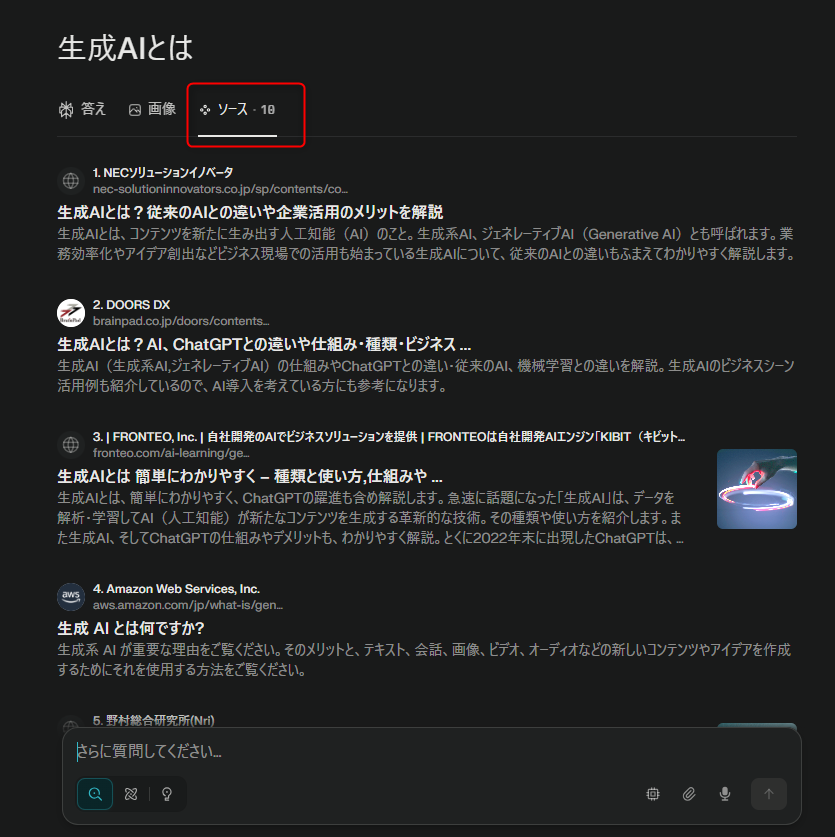

情報の信頼性や出典を詳しく確認したいときは、「ソース」タブを開いてみましょう。ここには検索結果の生成に使われたWebページの一覧が掲載されており、ひとつひとつチェックすることが可能です。

検索結果の下部には、今回のキーワードに関連する他の質問も表示されます。例えば「生成AIとは?」という検索であれば、それに関連するトピックが並び、調査の幅を広げることが可能です。

より深く知りたい場合は、検索窓下の左から2番目にある「リサーチ」ボタンを使ってみてください。Perplexity AIが信頼できるソースを選定し、より深く内容を要約・構造化して提示してくれます。市場分析や競合調査といったビジネス用途にも活用できる高機能なツールです。

なお、このリサーチ機能は無料アカウントでは1日最大3回までと利用回数に制限があります。使用タイミングを見極めて活用するのが効果的です。

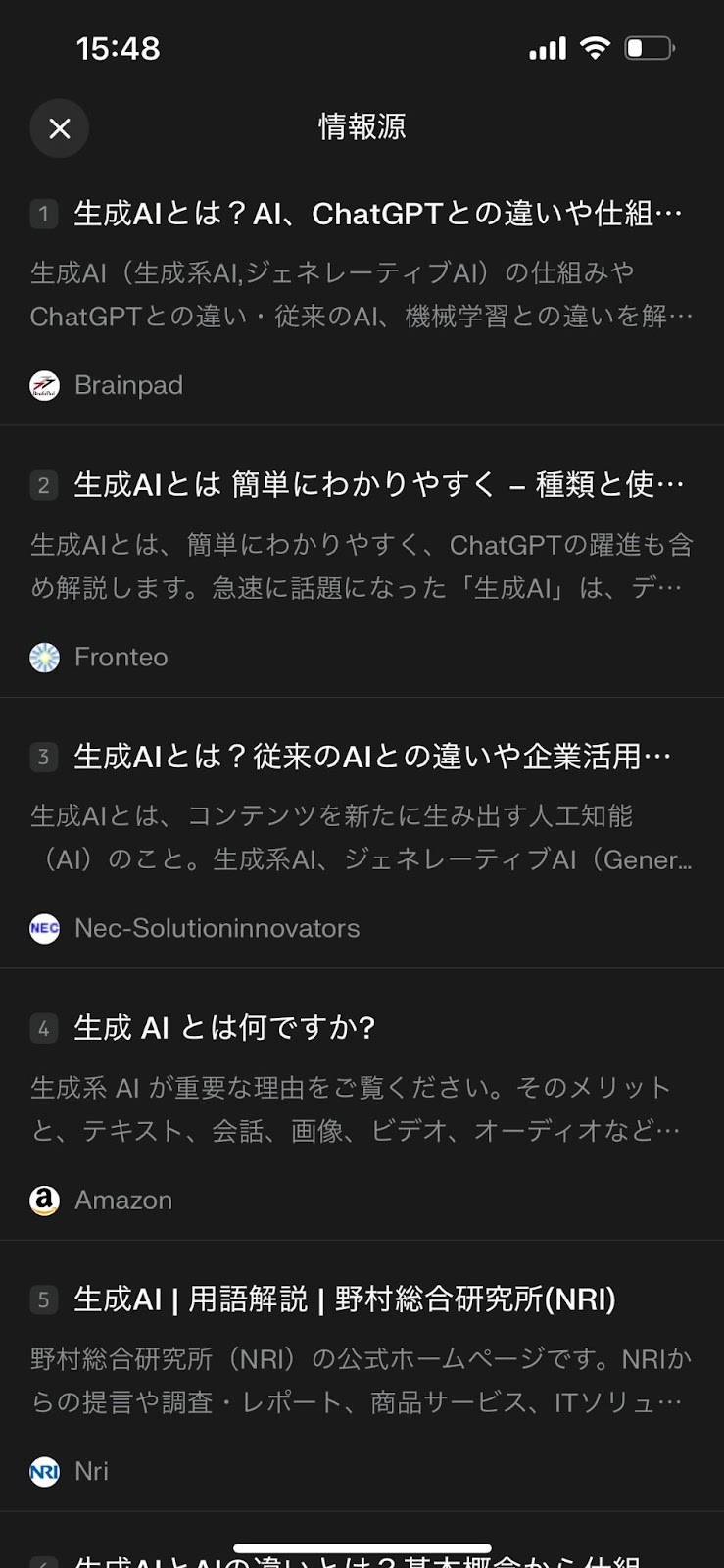

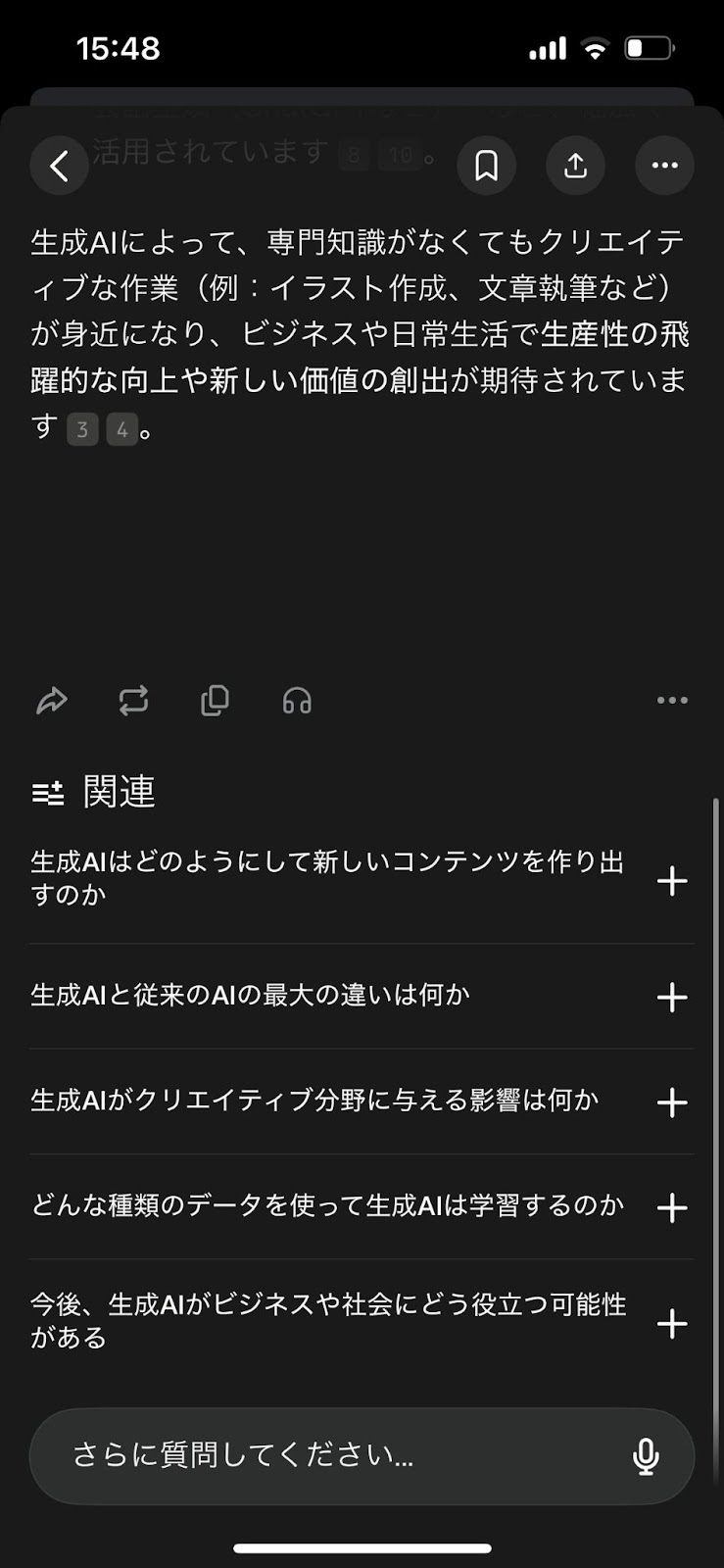

スマホアプリからの収集手順

スマートフォンからPerplexity AIアプリを利用する場合も、基本操作はブラウザ版と同様です。検索後に表示される「画像」や「情報源」のタブを活用して、必要な情報を整理しましょう。

「画像」タブでは、関連するビジュアル資料を確認でき、図解や表を通じて内容を視覚的に把握できます。

「情報源」タブでは、検索結果の根拠となったWebサイトが一覧で表示され、出典の確認が可能です。

画面の下部には、入力したキーワードに関連するその他の質問も表示されます。そこからさらに情報を深掘りできます。

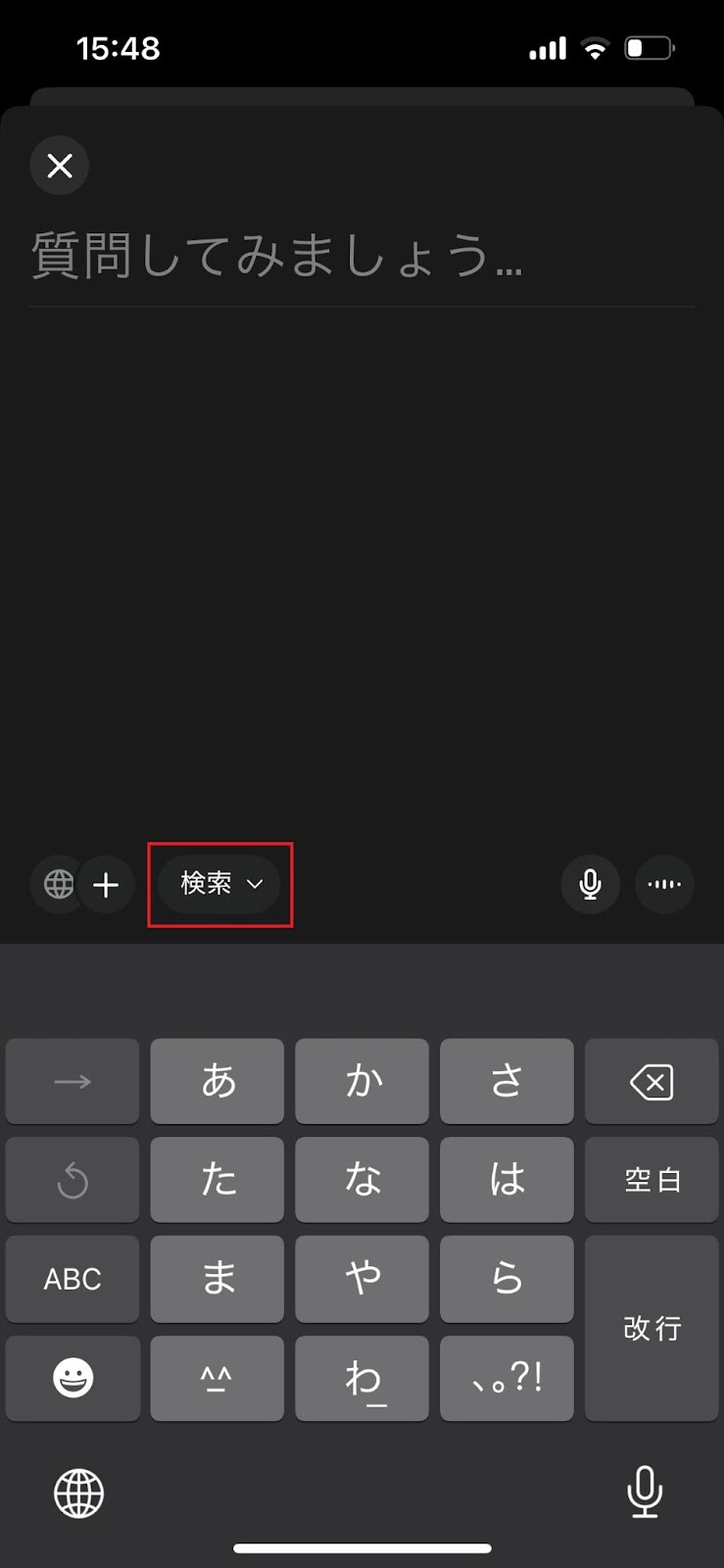

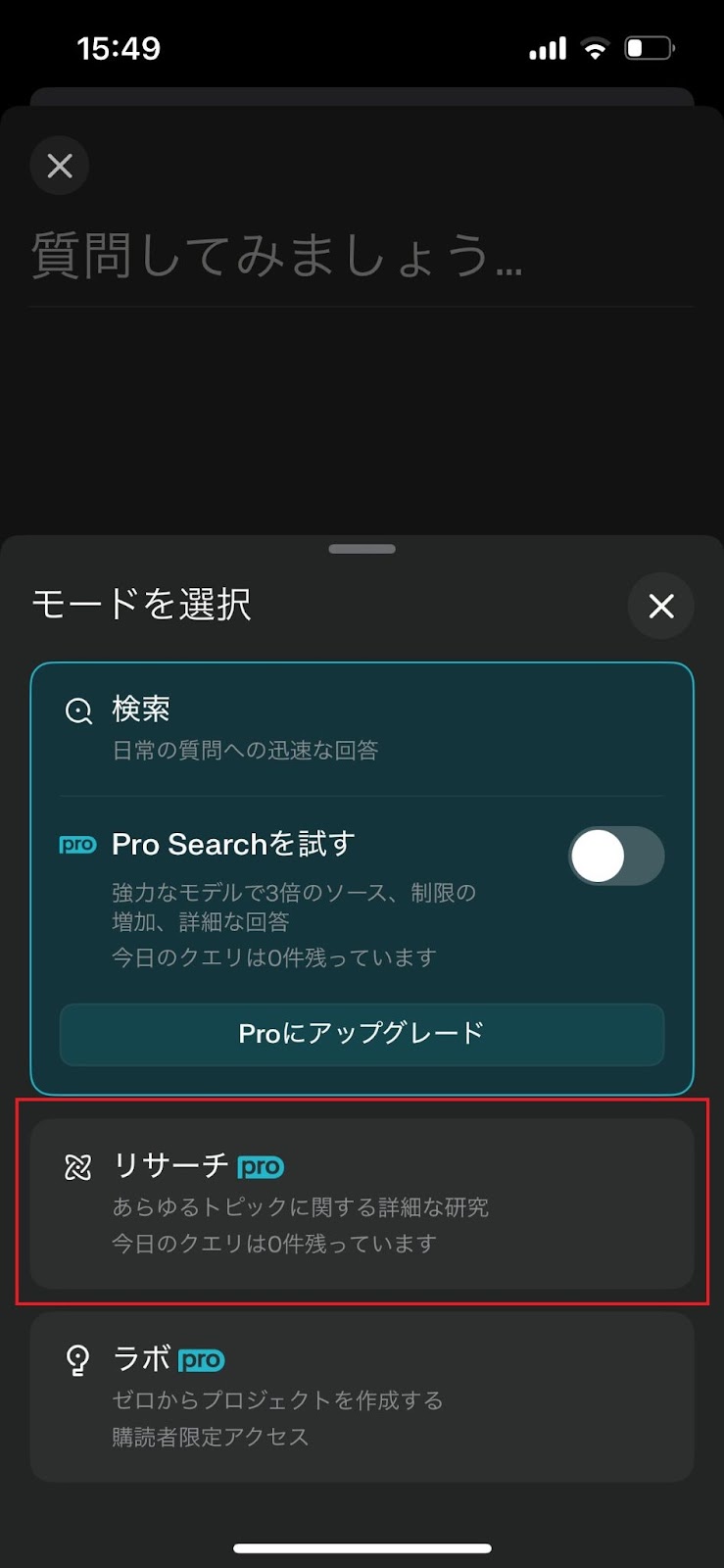

さらに、リサーチ機能を使いたい場合は、「検索」タブを開いた後に表示される選択肢から「リサーチPro」を選びます。

「リサーチPro」を選択した後に任意のキーワードを入力して検索をかけると、AIがより多くの情報を収集・要約して提示してくれます。

こちらも無料アカウントでは回数制限があるため、重要なテーマを調査するときに使うのがおすすめです。

Perplexity AIの使い方5:情報を要約する方法

ここではブラウザ・スマホ別に、Perplexity AIで情報要約する方法を解説します。

ブラウザからの要約手順

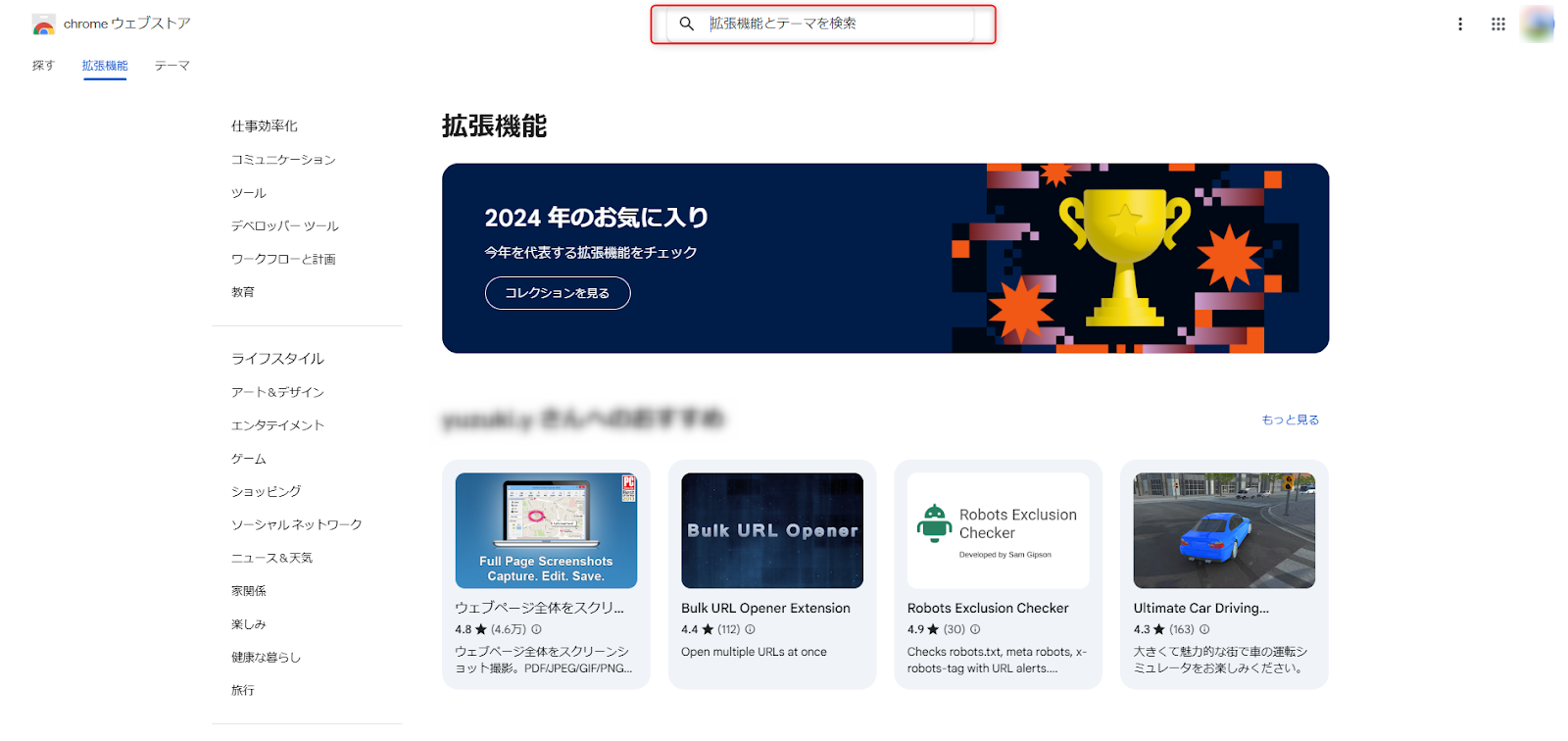

ブラウザから要約する際は、Google Chromeの拡張機能を利用するのがおすすめです。

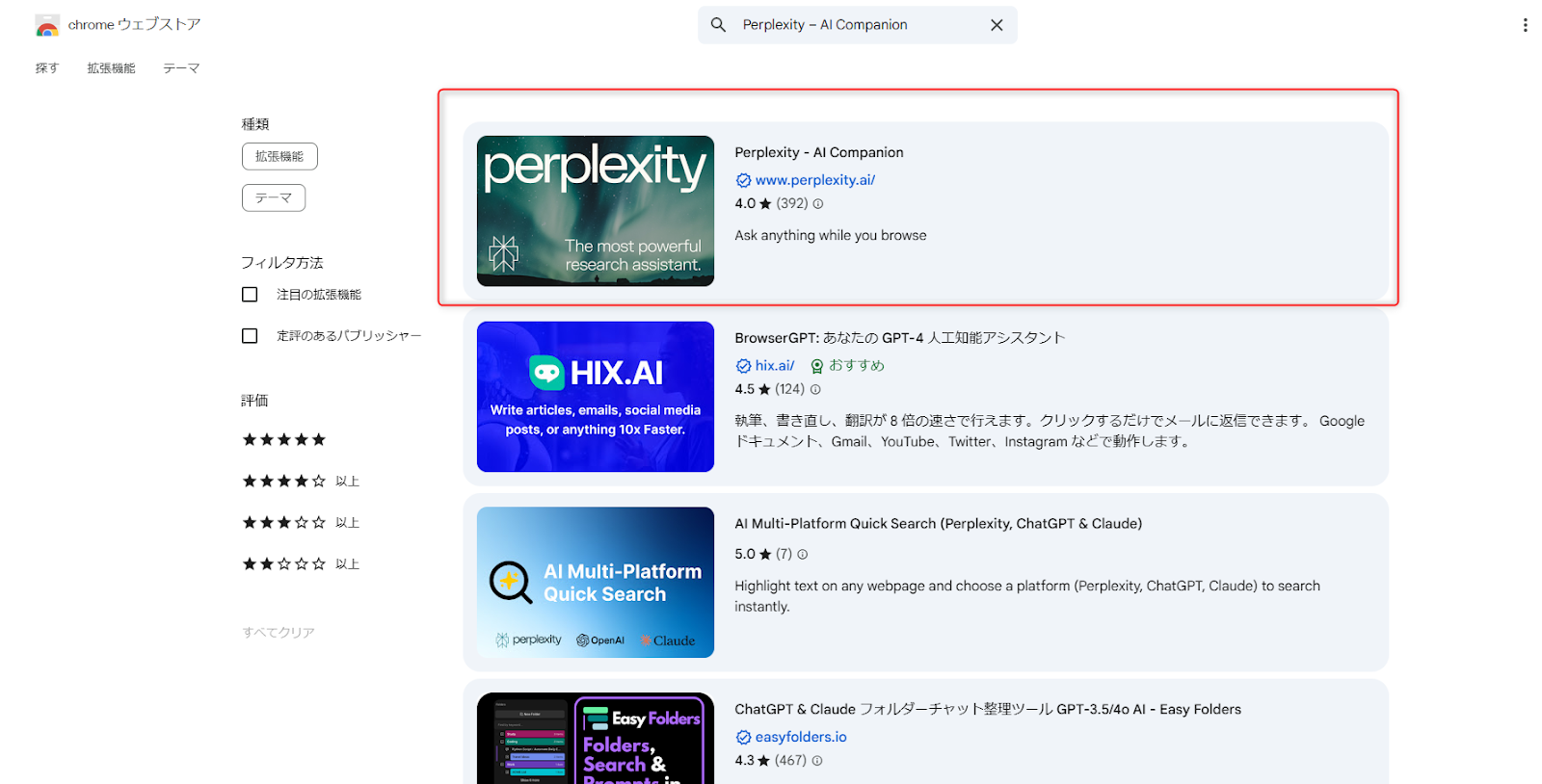

まず、Googleウェブストアにアクセスします。検索窓に「Perplexity AI Companion」とクリックして検索をかけましょう。

Perplexity AI Companionが表示されるので、クリックしてください。

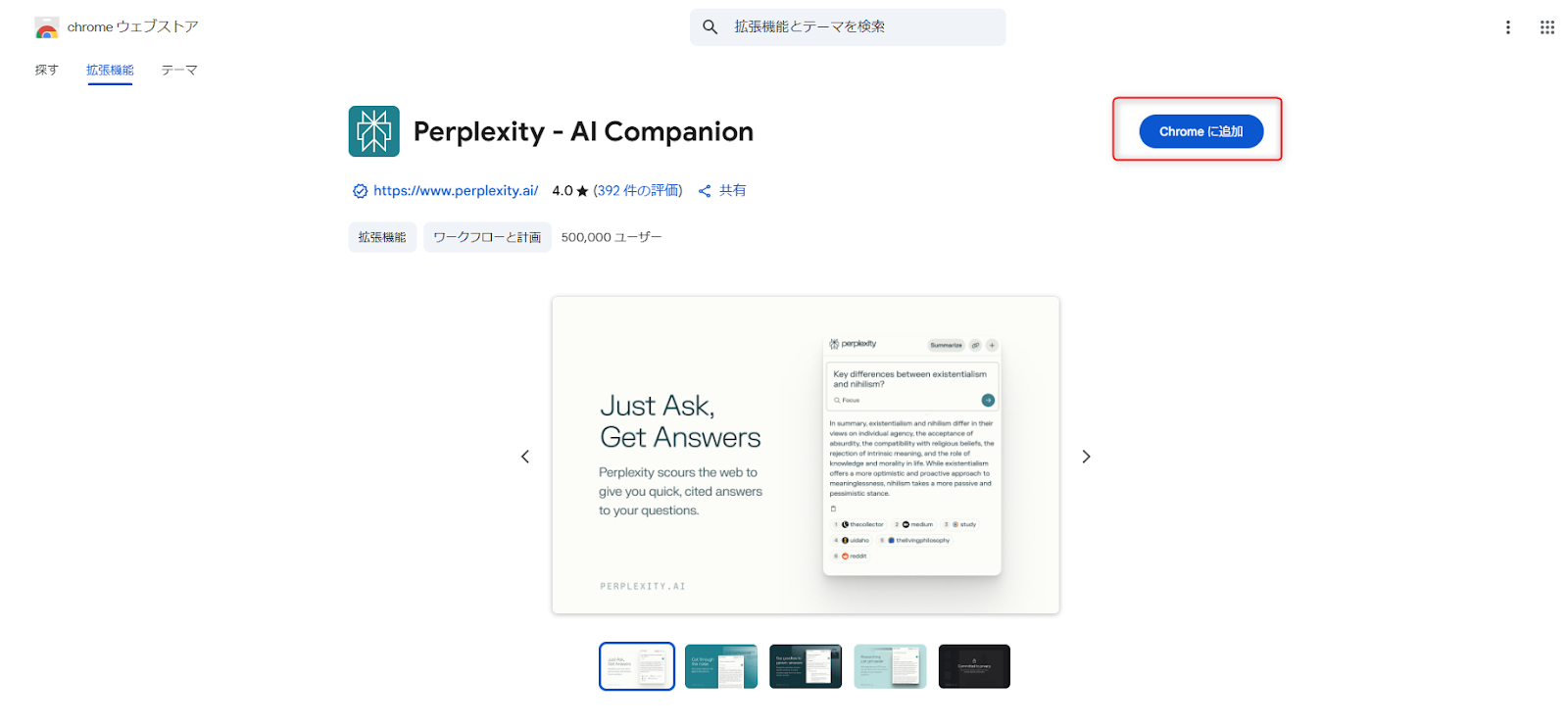

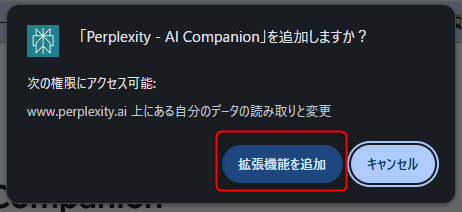

「Chromeに追加」をクリックして、表示されるポップアップの「拡張機能を追加」を押しましょう。

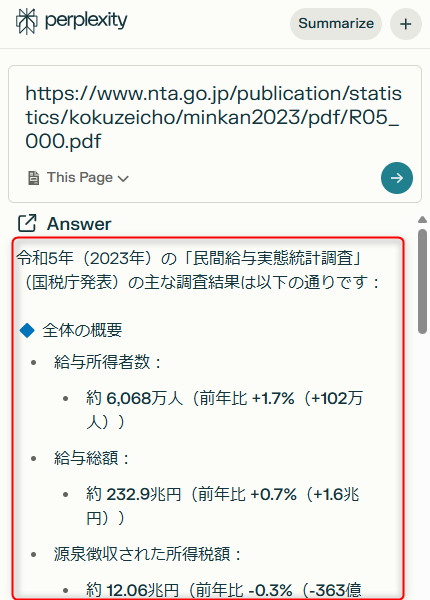

要約したいWebページを開き、Perplexity AI Companionを起動することで、次のように内容を要約が可能です。今回は「令和5年 民間給与実態統計調査」の内容を要約しました。

このようにPerplexityの拡張機能を上手に活用することで、Webページを自動で要約して効率よく情報収集を行えます。

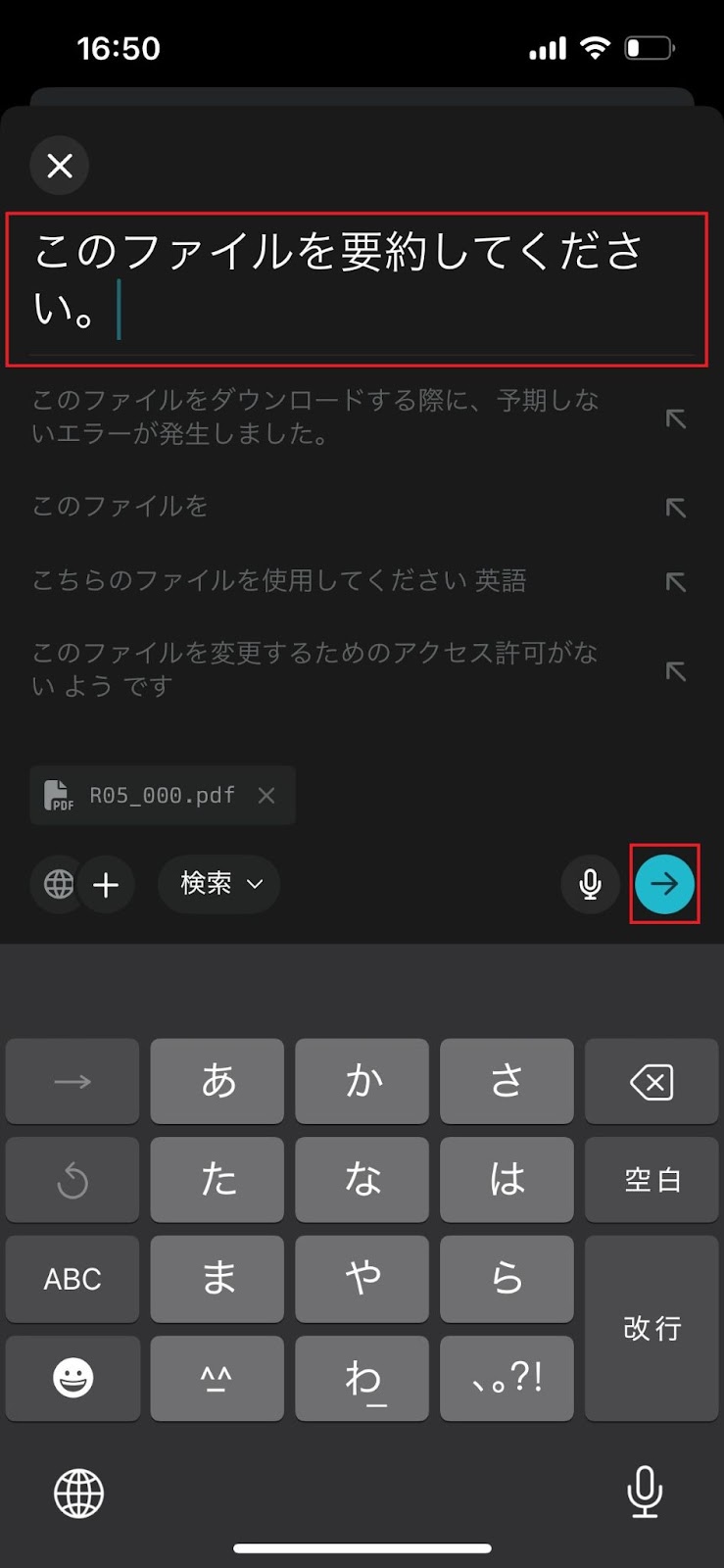

スマホアプリからの要約手順

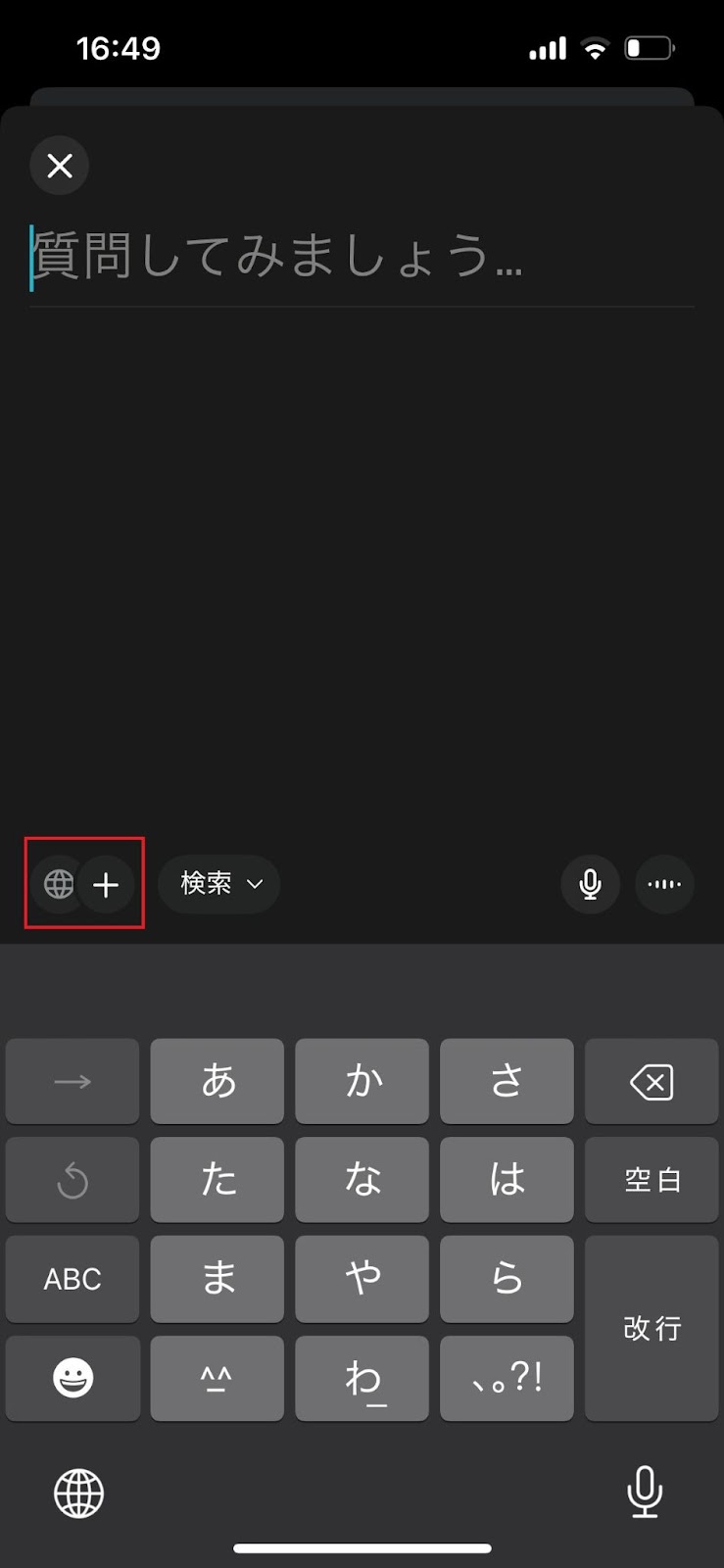

スマホアプリから要約する場合は、アップロード機能を使用します。トップページから「+」ボタンを押してください。

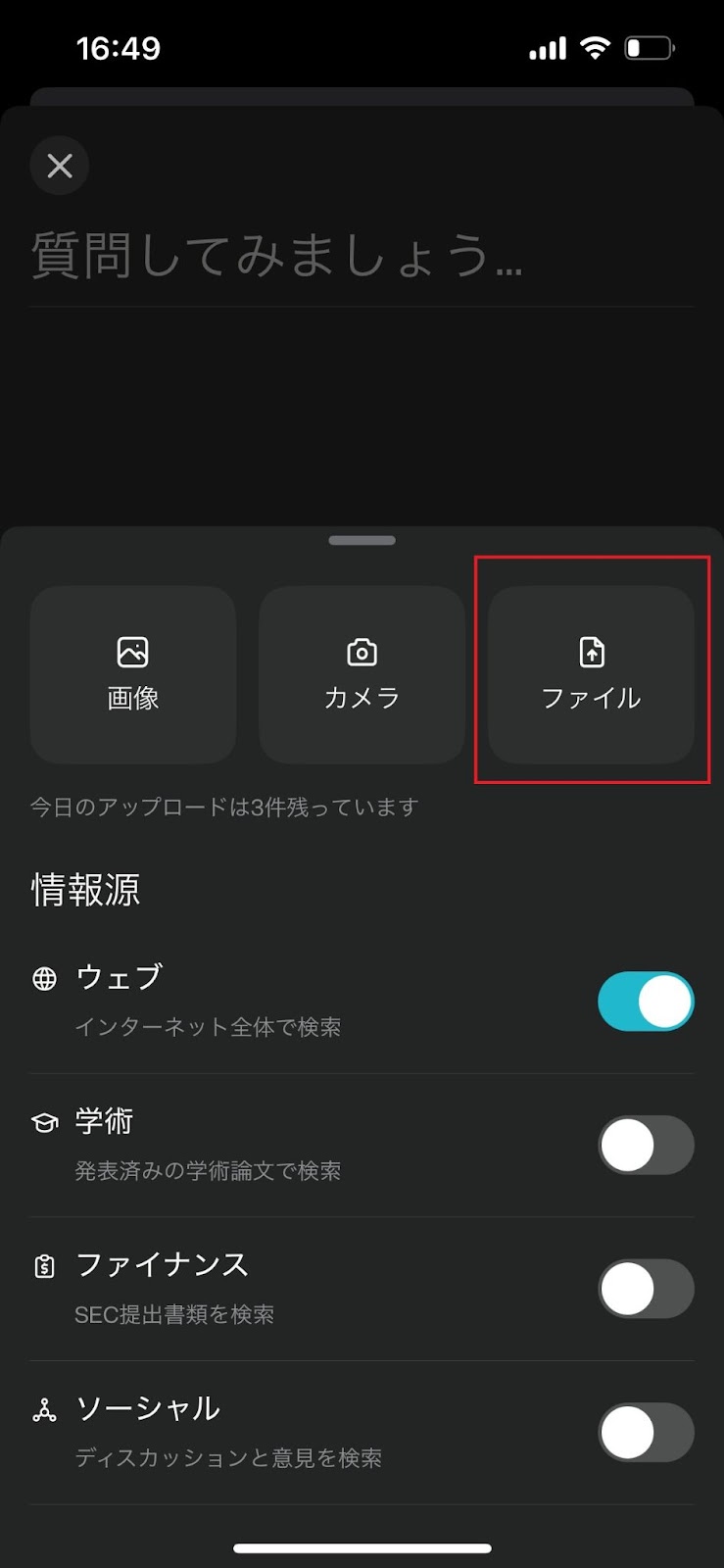

画像などをアップロードする画面が表示されるので、ファイルを選択しましょう。

スマホ内に保存されているPDFファイルを選択して、検索窓に「このファイルを要約してください」というプロンプトを入力します。なお、PDFは令和5年民間給与実態統計調査を利用しています。

アップロードしたファイルの要約内容が表示されます。

アプリの場合は拡張機能は使えませんが、アップロード機能を活用することで要約が可能です。

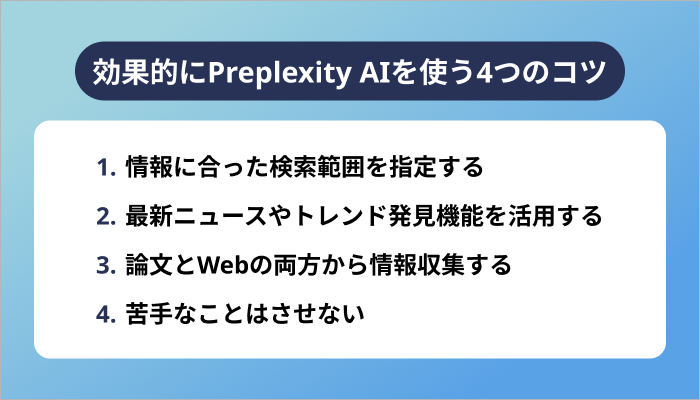

効果的にPreplexity AIを使う4つのコツ

ここからは効果的にPreplexity AIを使うコツを、4つにまとめて解説します。

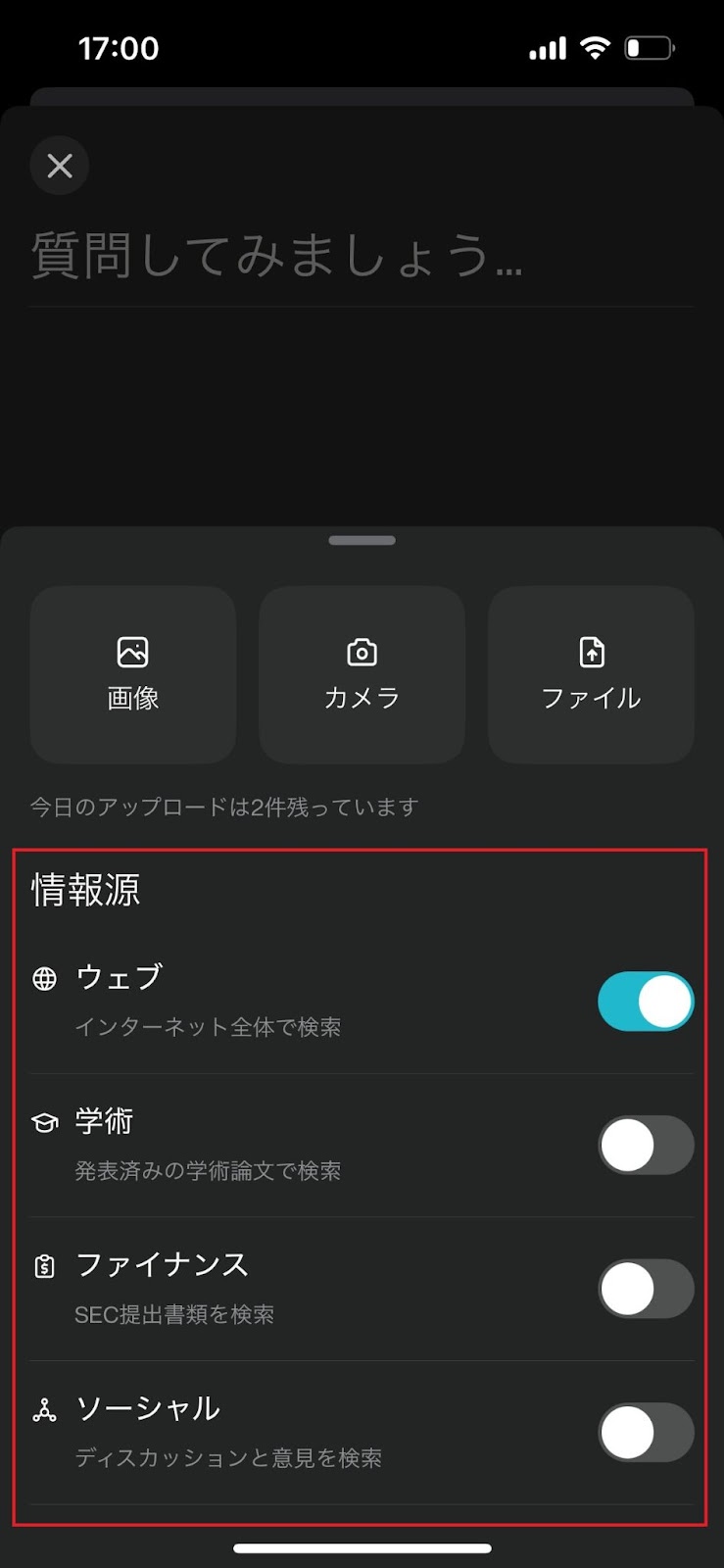

コツ1:情報に合った検索範囲を指定する

Preplexity AIは検索範囲を指定して、検索するテーマに応じてWeb以外の情報ソースを元に検索を行うことも可能です。「インターネット」のマークをタップすることで、以下4つの情報ソースから検索できます。

| 情報ソース | 内容 |

|---|---|

| ウェブ | Web上のページから情報を収集 |

| 学術 | 学術論文から情報を収集 |

| ソーシャル | SNSやソーシャルサイトから情報を収集 |

| Finance | SECと呼ばれるアメリカ市場監視機関の情報を収集 |

スマホアプリにおいても同様の方法で、検索範囲の指定が可能です。

このように検索範囲を意識的に選ぶことで、知りたい情報に最短でたどり着けます。例えば学術的な根拠を調べたいときにWeb検索だけで論文も併せて検索ができるため、効率的な情報取集が可能です。

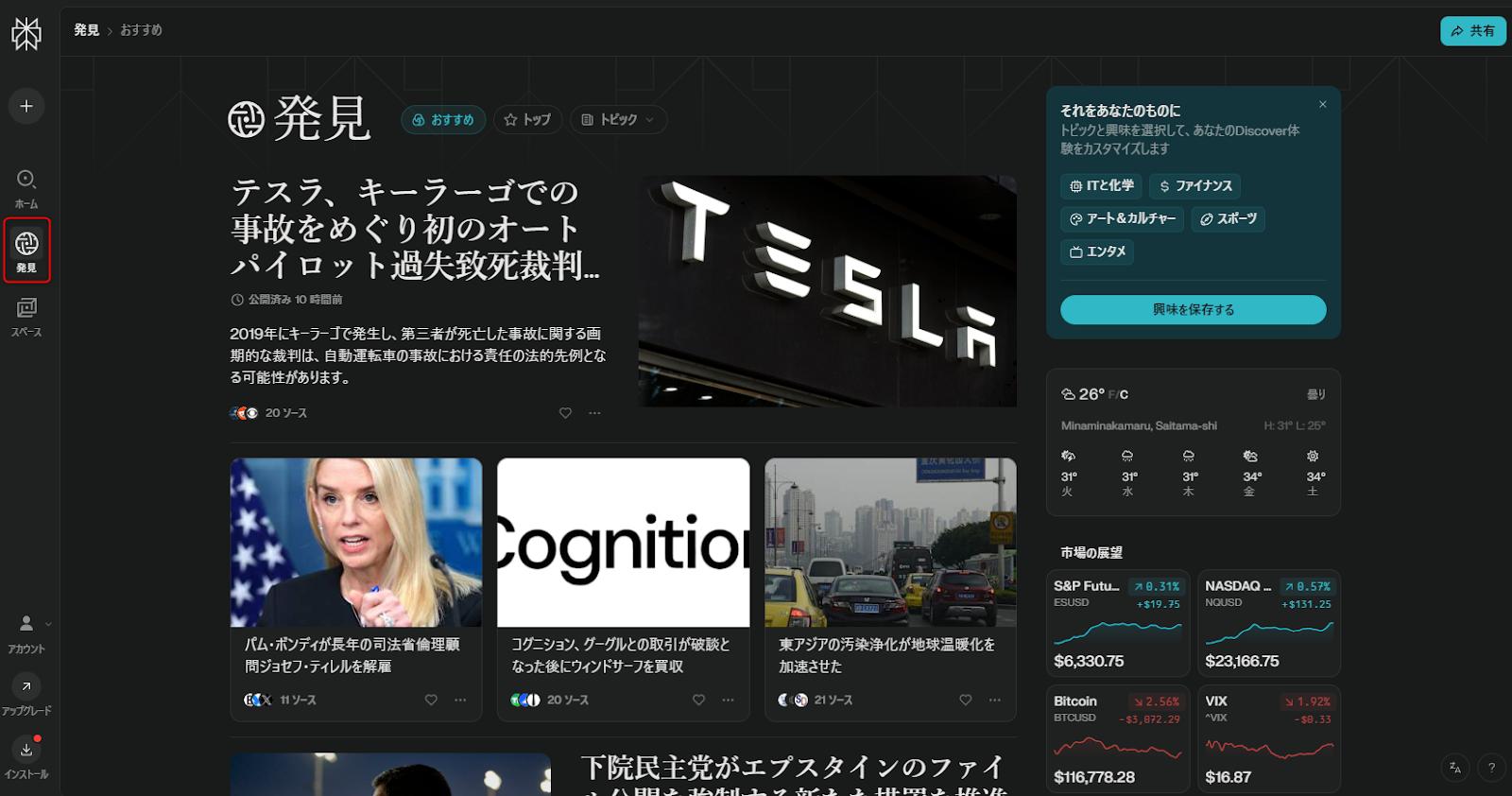

コツ2:最新ニュースやトレンド発見機能を活用する

Perplexity AIでは、検索画面左側にある「発見」タブを使うことで、最新のニュースや注目トピックを一覧で確認できます。

「発見」タブには、ユーザーの検索履歴やアカウント設定をもとにカスタマイズされた情報が表示されており、今どんな話題が注目されているのかをすばやく把握できます。

アプリ版では画面下部の発見タブから遷移が可能です。

テクノロジー・ビジネス・医療・教育などジャンルごとにトピックが分類されているため、気になる分野のトレンドを効率的にチェックできるのが特徴です。また、単に人気の話題が並ぶのではなく、自分がよく調べているテーマと関連性の高いニュースが表示されるため、リサーチのヒントや新しい気づきを得る手がかりとしても役立ちます。

とくに記事執筆や情報発信のアイデアを探している場面では、この発見タブを起点に今求められているテーマに自然とアクセスできるため、内容の鮮度と読者ニーズの両方を押さえた調査が可能になります。

Perplexity AIは単なる検索ツールにとどまらず、自分専用の情報レーダーとしても活用できる点が、大きな魅力のひとつです。

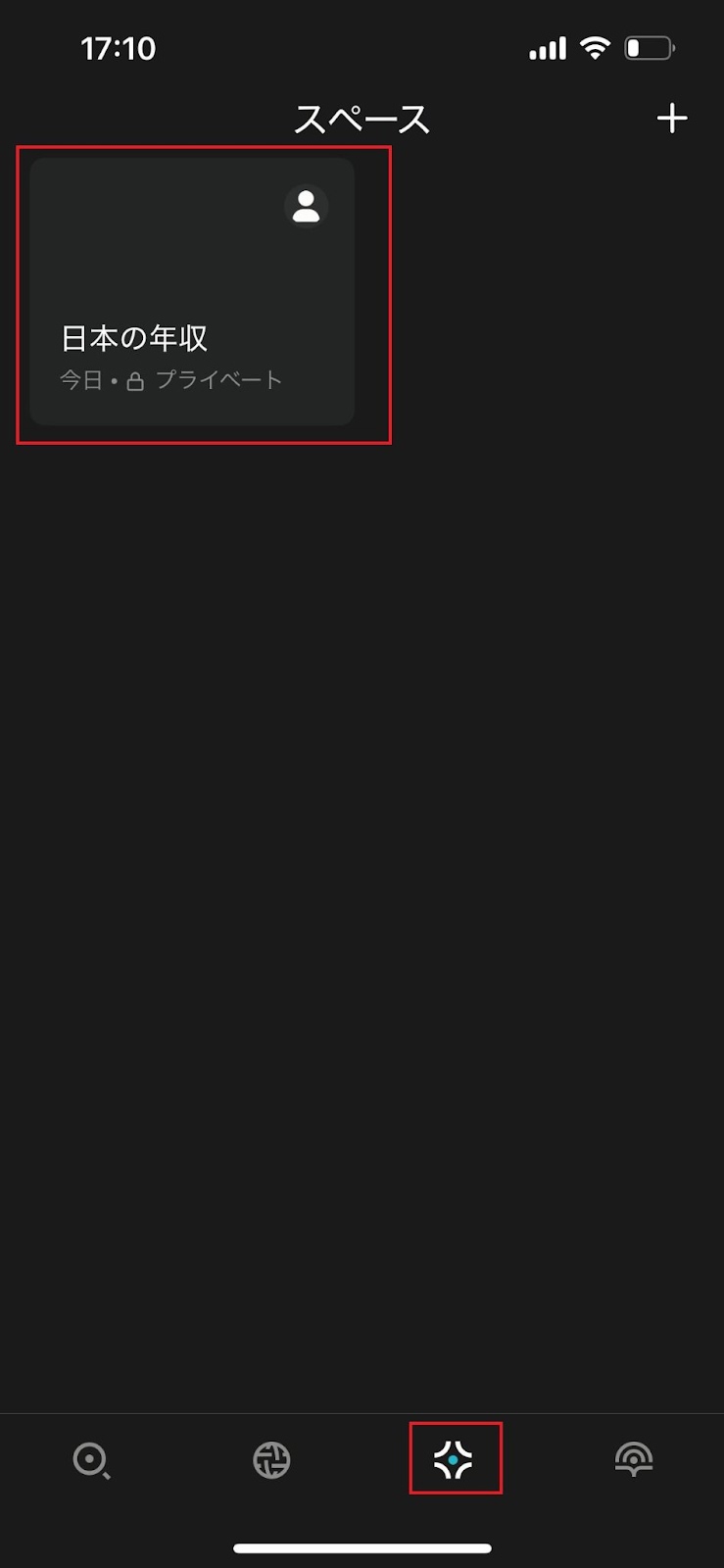

コツ3:スペース機能を使って情報収集する

Perplexity AIには「スペース」という機能があり、特定のテーマに関する検索結果やリサーチ内容を時系列で整理・保存できます。通常の検索では1回ごとの質問と回答が独立していますが、スペースを活用すれば関連する検索内容をひとつの画面にまとめて表示・管理することが可能です。

例えば「生成AIの活用事例」というテーマで複数の検索を行った場合、Web検索だけでなく、論文やソーシャルなど異なる検索範囲から得られた情報もスペース内にすべて記録されます。それぞれの質問と回答が時系列で並ぶため、リサーチの経過や情報の変化を追いやすく、必要なときにすぐに振り返ることが可能です。

スペース機能を使用する場合は、画面左部のスペースタブを押下します。すると、新しいスペースの名前を入力する欄が表示されるので任意の名前を入力しましょう。

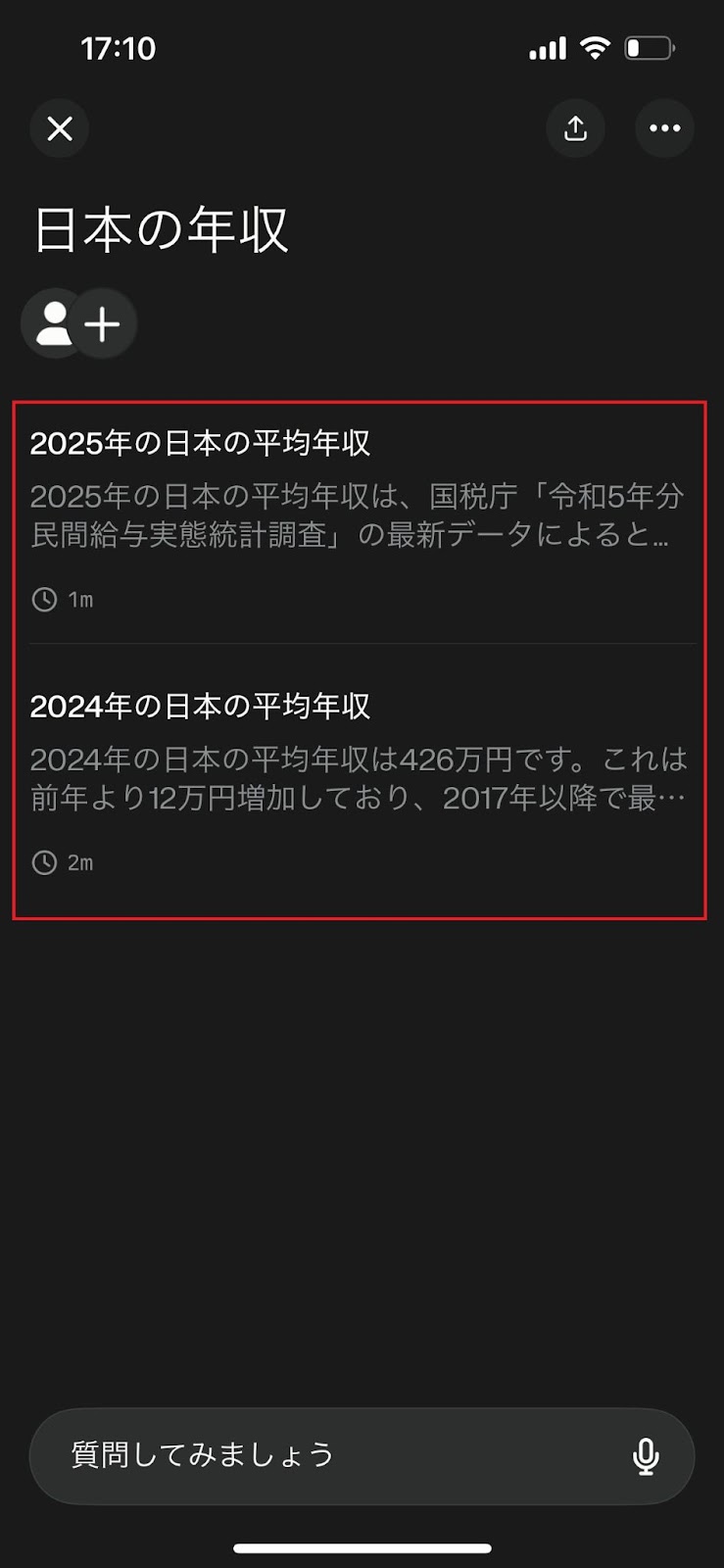

今回は「日本の年収」というスペースを作成し、Perplexity AIを使って「2025年の日本の平均年収」と「2024年の日本の平均年収」を調査しました。調査結果は次のように時系列順に表示されるので、各年の日本の平均年収を簡単に確認できます。

なお、アプリの場合は画面下部のスペース機能から確認が可能です。

ブラウザで調べた内容もアプリ版に連携されるので、端末が違っても簡単に調査結果を確認できます。

幅広いソースから収集した情報を整理したい場合はスペース機能を活用しましょう。

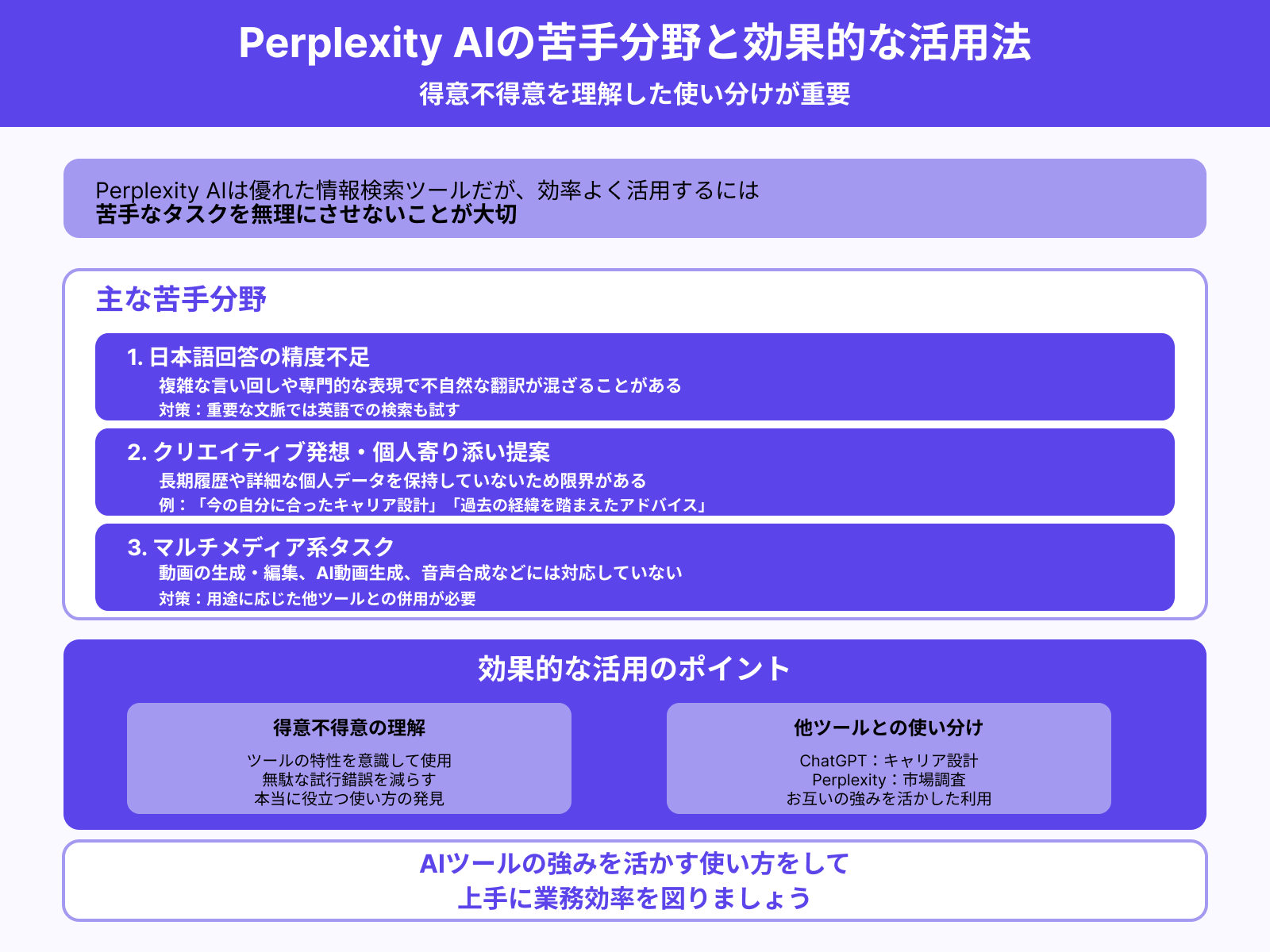

コツ4:苦手なことはさせない

Perplexity AIは非常に優れた情報検索ツールですが効率よく活用するには、苦手なタスクを無理にさせないことが大切です。

例えば、日本語での回答精度はまだ完全ではなく、複雑な言い回しや専門的な表現に対して不自然な翻訳が混ざることもあります。重要な文脈では、英語での検索も試すなど補完的な工夫が必要です。

また、クリエイティブな発想を求める場面やユーザー個人の性格・価値観に深く寄り添った提案は不得意です。長期的な履歴や詳細な個人データを保持していないため、「今の自分に合ったキャリア設計」や「過去の経緯を踏まえたアドバイス」などには限界があります。

さらに、動画の生成や編集などのマルチメディア系タスクには対応していません。AI動画生成や音声合成など、用途に応じた他ツールとの併用が必要になります。

Perplexity AIを使う場合はツールの得意不得意を意識して使うことで、無駄な試行錯誤を減らし、自分にとって本当に役立つ使い方が見えてきます。例えば、個人データを保持できるChatGPTでキャリア設計を行って、Perplexity AIで市場調査を行えばお互いの強みを活かした利用が可能です。

AIツールの強みを活かす使い方をして、上手に業務効率を図りましょう。なお、動画生成ができるおすすめのAIツールは次の記事で解説しています。

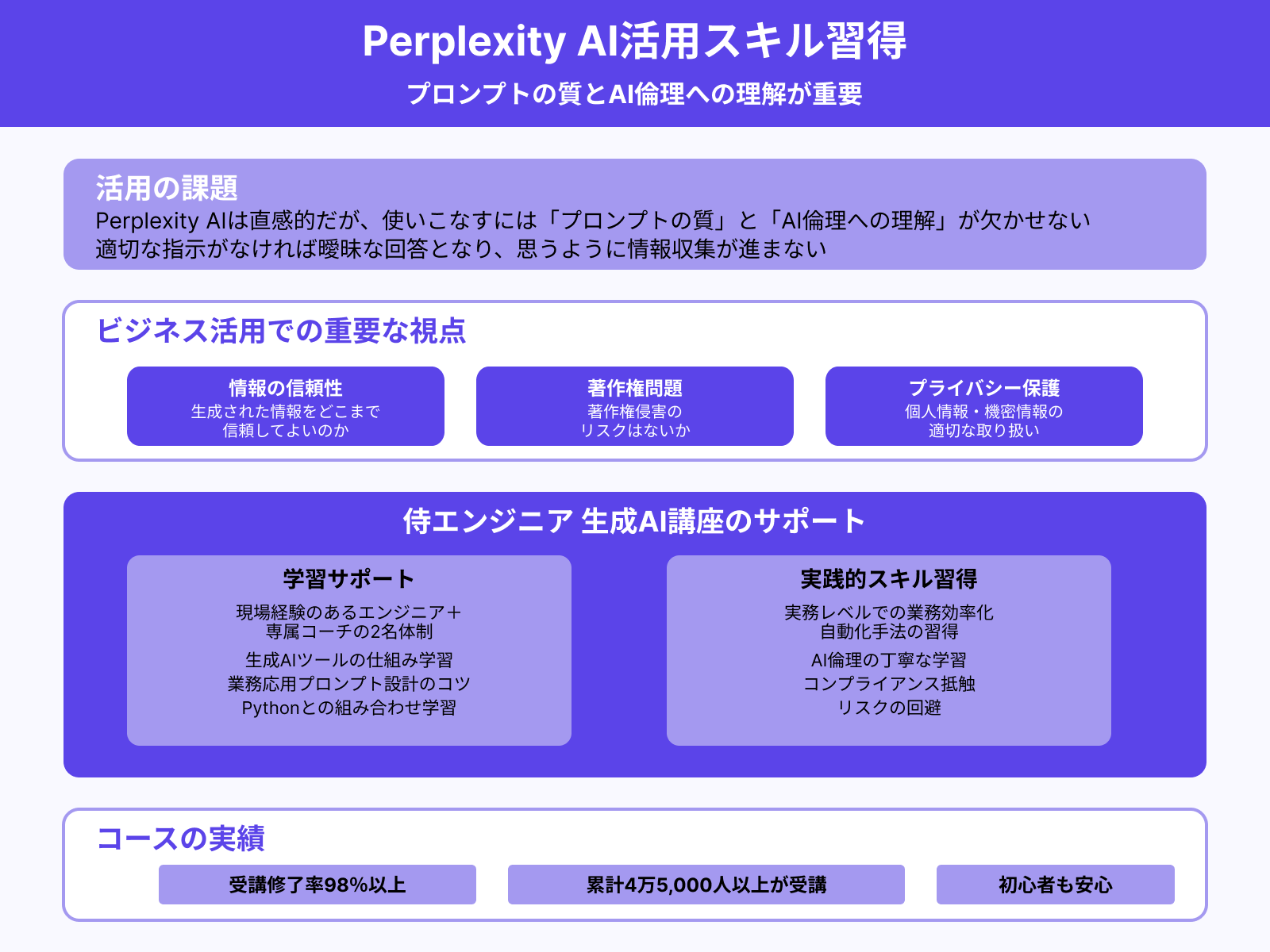

初心者から挫折なくPerplexity AIを使いこなすには

Perplexity AIは直感的に操作できる便利なツールですが、使いこなすためには「プロンプトの質」と「AI倫理への理解」が欠かせません。適切な指示が与えられなければ、返ってくる回答も曖昧になり、思うように情報収集が進まないことがあります。

また、生成された情報をどこまで信頼してよいのか、著作権やプライバシーの問題はないのかといった視点も、ビジネスで活用する上では重要です。

こうしたスキルを独学で身につけるのが不安な場合は、「侍エンジニア」の生成AI講座を活用するのもおすすめです。

侍エンジニアでは、現場経験のあるエンジニアと専属コーチの2名体制でサポートを受けながら、生成AIツールの仕組みや業務に応用できるプロンプト設計のコツを学べます。さらに、Pythonなどのプログラミングスキルと組み合わせて、実務レベルでの業務効率化や自動化の手法を習得できるカリキュラムも用意されています。

AI倫理についても丁寧に学べるため、誤って他者の権利を侵害したり企業のコンプライアンスに抵触したりするリスクを減らしながら、生成AIを活用する力を身につけることが可能です。

また、受講修了率は98%以上、累計4万5,000人以上が受講しているという実績もあり、初心者でも安心して受講できる環境が整っています。

まとめ

Perplexity AIは、情報収集やリサーチを効率化するための強力なツールです。検索範囲の切り替えやトレンド把握、スペース機能などを活用することで、単なる検索にとどまらない深い理解や発見が得られます。

一方で、日本語対応の不完全さやクリエイティブタスクの限界など、得意・不得意を見極めた使い方が求められます。こうした特性を理解しながら使うことで、Perplexity AIを最大限に活用することが可能です。

また、生成AIを本格的に業務へ取り入れたいと考えている方は、プロンプト設計やAI倫理などの基礎を体系的に学ぶことも重要です。独学に不安がある場合は、侍エンジニアで専門的なサポートを受けることで、実務に直結するスキルを安心して習得できます。

正しく使えばPerplexity AIは情報時代の強力なパートナーになります。生成AIの理解を深めながら、日々の検索やリサーチに取り入れてみてください。

こちらの記事もおすすめ