Perplexity AIとは?特徴や料金、始め方をわかりやすく解説

Perplexityはどんな生成AI?

何に使えるんだろう?

生成AIサービスの活用が進むなか、密かに注目を集めている「Perplexity AI」。使ってみたい気持ちはあるものの、実際にどんな生成AIかわからないと、いざ試す一歩が出ない人も多いですよね。

そこで本記事では主な用途も交え、Perplexity AIの特徴をわかりやすく解説します。この記事を読めば、Perplexity AIがどんな生成AIか明確にイメージできますよ。

- Perplexity AIは生成AI活用の検索エンジン

- 無料・登録なしで使い始めることが可能

- 誤情報や情報漏えいには注意しよう

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

Perplexity AIとは

Perplexity AIとは、生成AIを活用した次世代検索エンジンです。質問を解決するために必要な情報をWeb上から検索・収集し、ユーザーの意図に合った回答を生成してくれます。

Perplexityの読み方は「パープレキシティ」。英語で「困りごと」「複雑なこと」といった意味があります。名前のとおり、複雑な事柄や疑問に対して、解決のヒントを提供してくれるAIツールです。

無料で活用できる

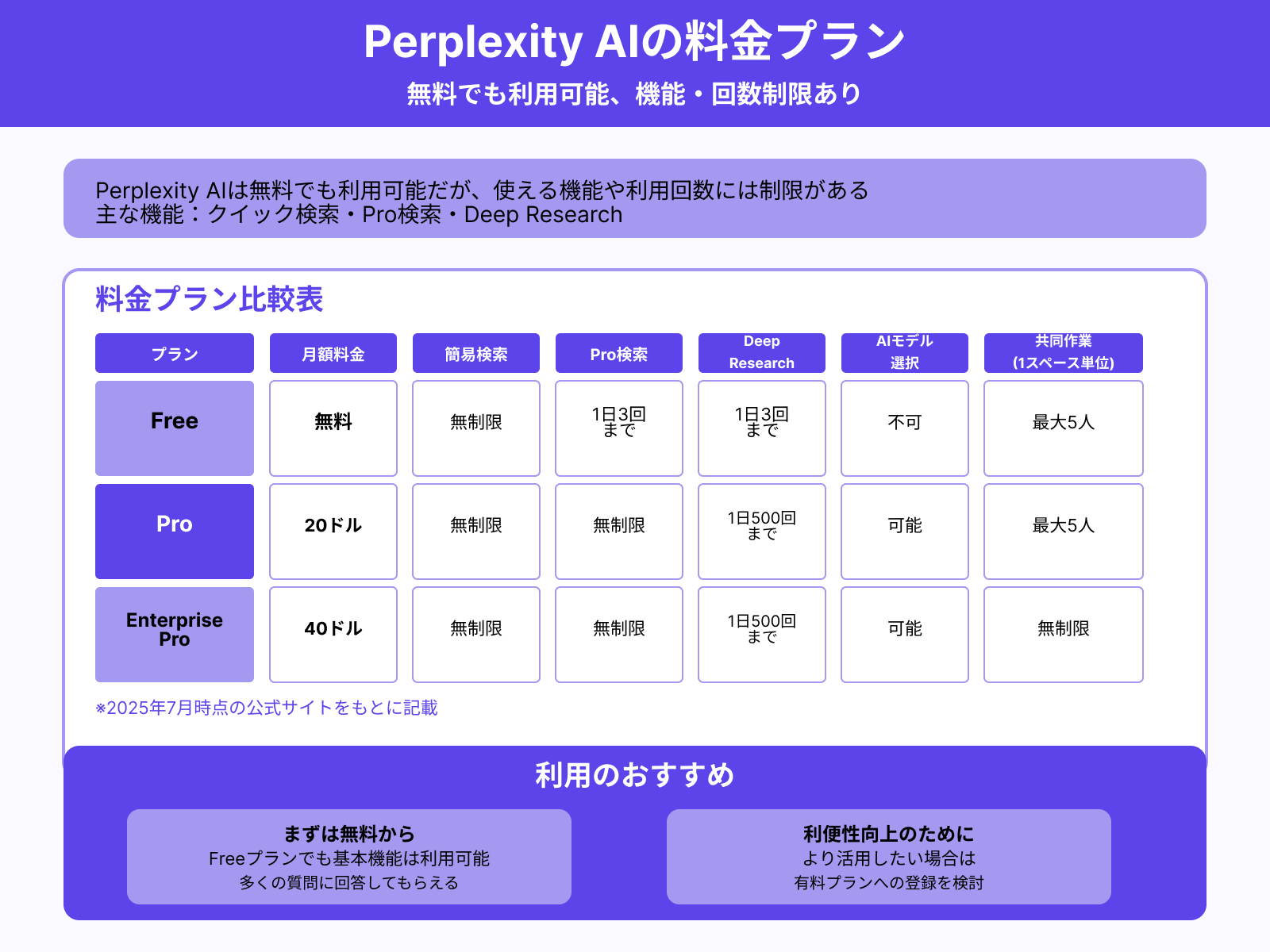

Perplexity AIは無料でも利用可能です。ただし、使える機能や利用回数には制限があります。

主な機能としては、簡易的な「クイック検索」、より高度な「Pro検索」、詳細な調査に適した「Deep Research」があります。無料プランだとPro検索とDeep Researchは、1日3回まで利用可能です。

| 料金プラン | 月額料金 | 簡易検索 | Pro検索 | Deep Research | AIモデルの選択 | 共同作業 (1スペース単位) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Free | 無料 | 無制限 | 1日3回 | 1日3回 | 不可 | 最大5人 |

| Pro | 20ドル | 無制限 | 無制限 | 1日500回 | 可能 | 最大5人 |

| Enterprise Pro | 40ドル | 無制限 | 無制限 | 1日500回 | 可能 | 無制限 |

※2025年7月時点の公式サイトをもとに記載しています。

無料のFreeプランでも基本的な機能は利用でき、多くの質問に回答してもらうことが可能です。まずは無料で使ってみて、より利便性を高めたい場合は有料プランへの登録も検討すると良いでしょう。

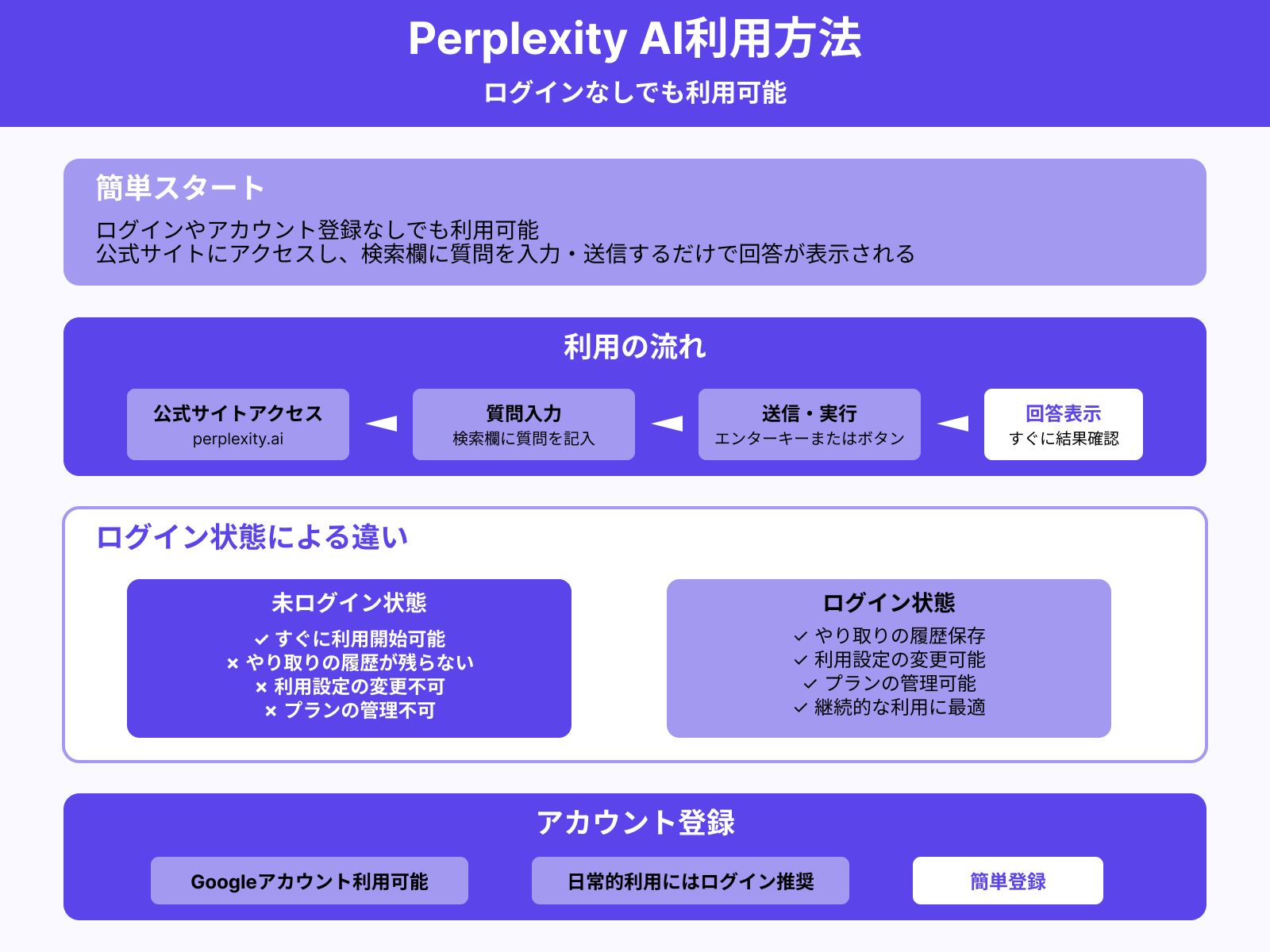

ログイン・登録なしでも利用可能

Perplexity AIは、ログインやアカウント登録なしでも利用可能です。公式サイトにアクセスし、検索欄に質問を入力・送信するだけで回答が表示されます。

ただし、未ログイン状態ではやり取りの履歴が残らず、利用設定の変更やプランの管理なども行えません。日常的に使うなら、アカウント登録のうえでログインして利用するのがおすすめです。

なお、アカウント登録にはGoogleアカウントなども使えます。

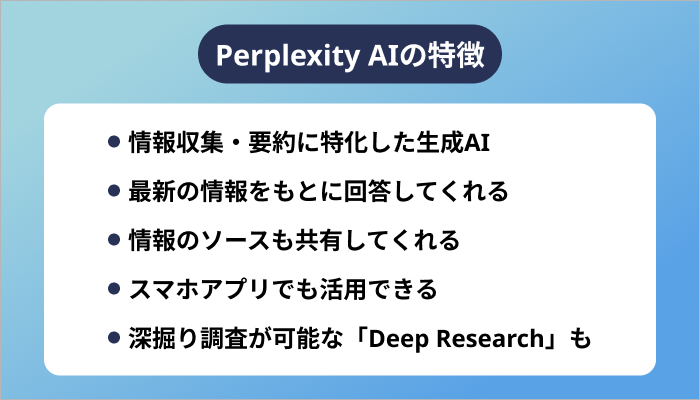

Perplexity AIの特徴

ここからはPerplexity AIの主な特徴を、5つにまとめて解説します。

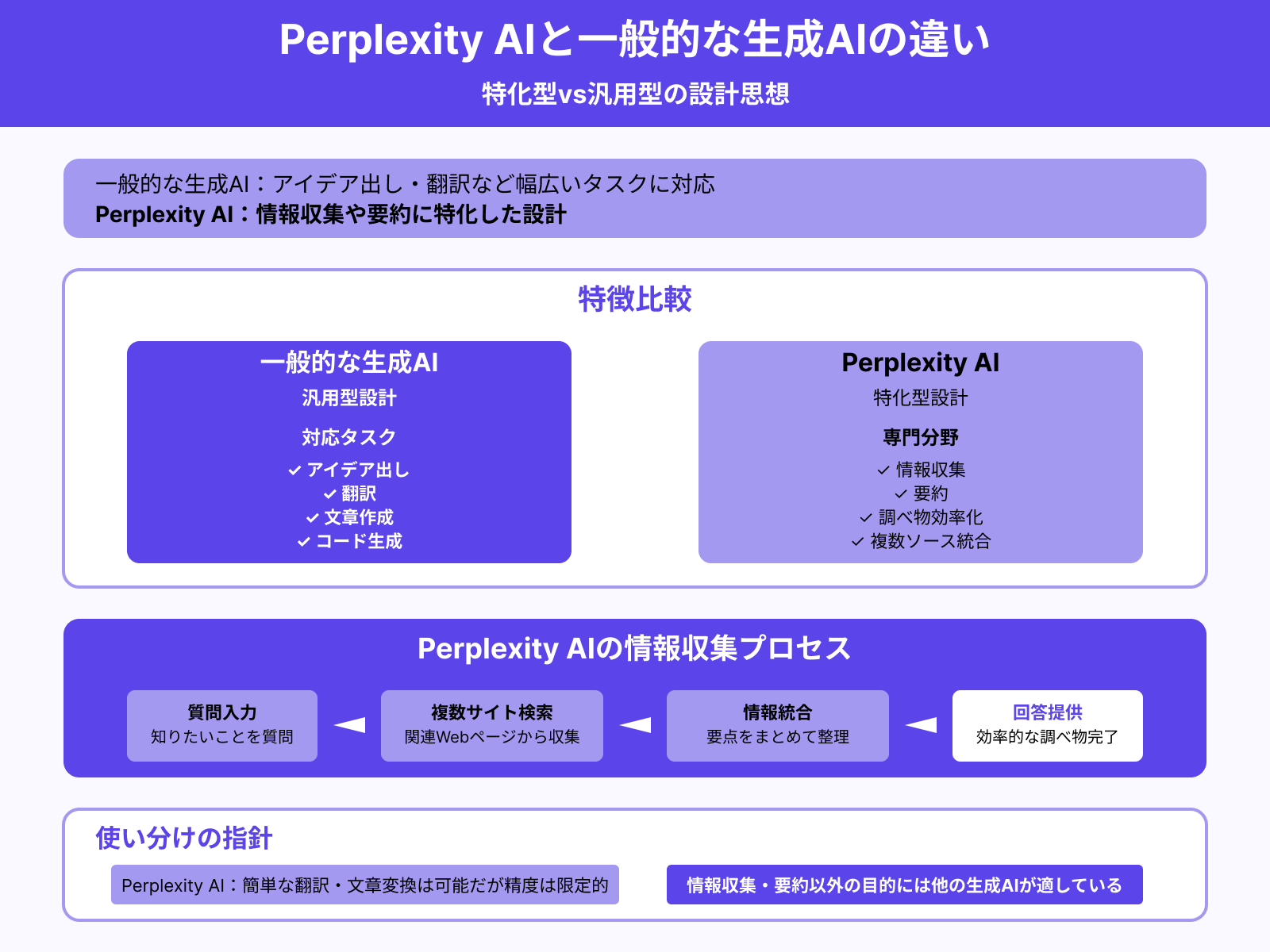

情報収集・要約に特化した生成AI

一般的な生成AIの多くは、アイデア出しや翻訳といった幅広いタスクに対応しています。その点、Perplexity AIは情報収集や要約に特化した設計です。

知りたいことについてPerplexity AIに質問するだけで、関連する複数のWebページから情報収集し、要点をまとめてくれます。「効率的に調べ物がしたい」といった場面に適した生成AIです。

なお、簡単な翻訳や文章変換であれば可能ですが、汎用的な生成AIほどの精度は期待できません。情報収集や要約以外の目的で使いたい場合は、ほかの生成AIが適しています。

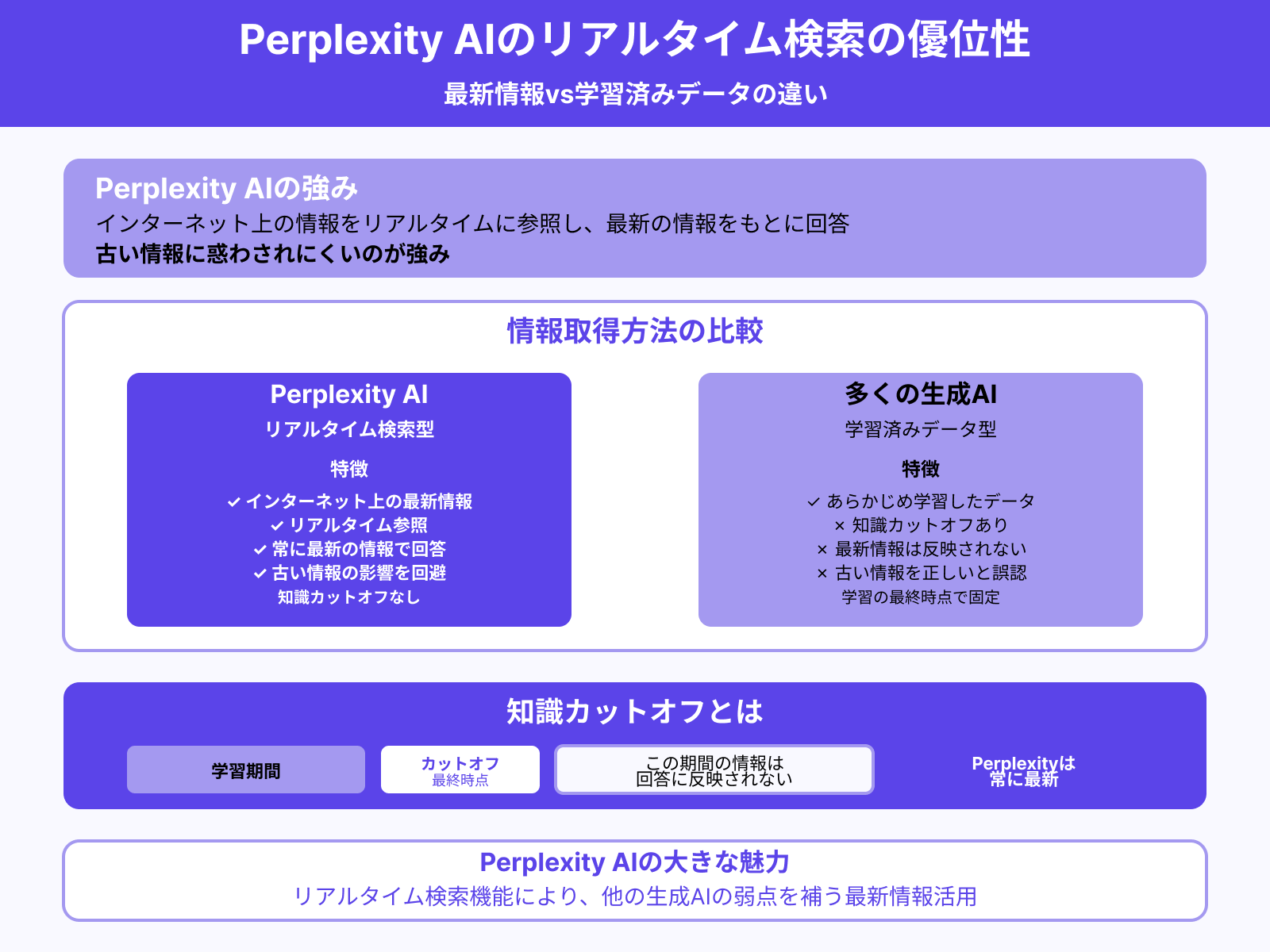

最新の情報をもとに回答してくれる

Perplexity AIは、インターネット上の情報をリアルタイムに参照し、最新の情報をもとに回答してくれます。そのため、古い情報に惑わされにくいのが強みです。

多くの生成AIは、あらかじめ学習したデータをもとに回答します。この学習データには「知識カットオフ(学習の最終時点)」があり、それ以降の情報は回答に反映されません。

そのため、リアルタイム検索機能を使えない生成AIだと、古い情報を正しいかのように回答してしまう場合があります。このような弱点を補えるのが、最新の情報を活用するPerplexity AIの大きな魅力です。

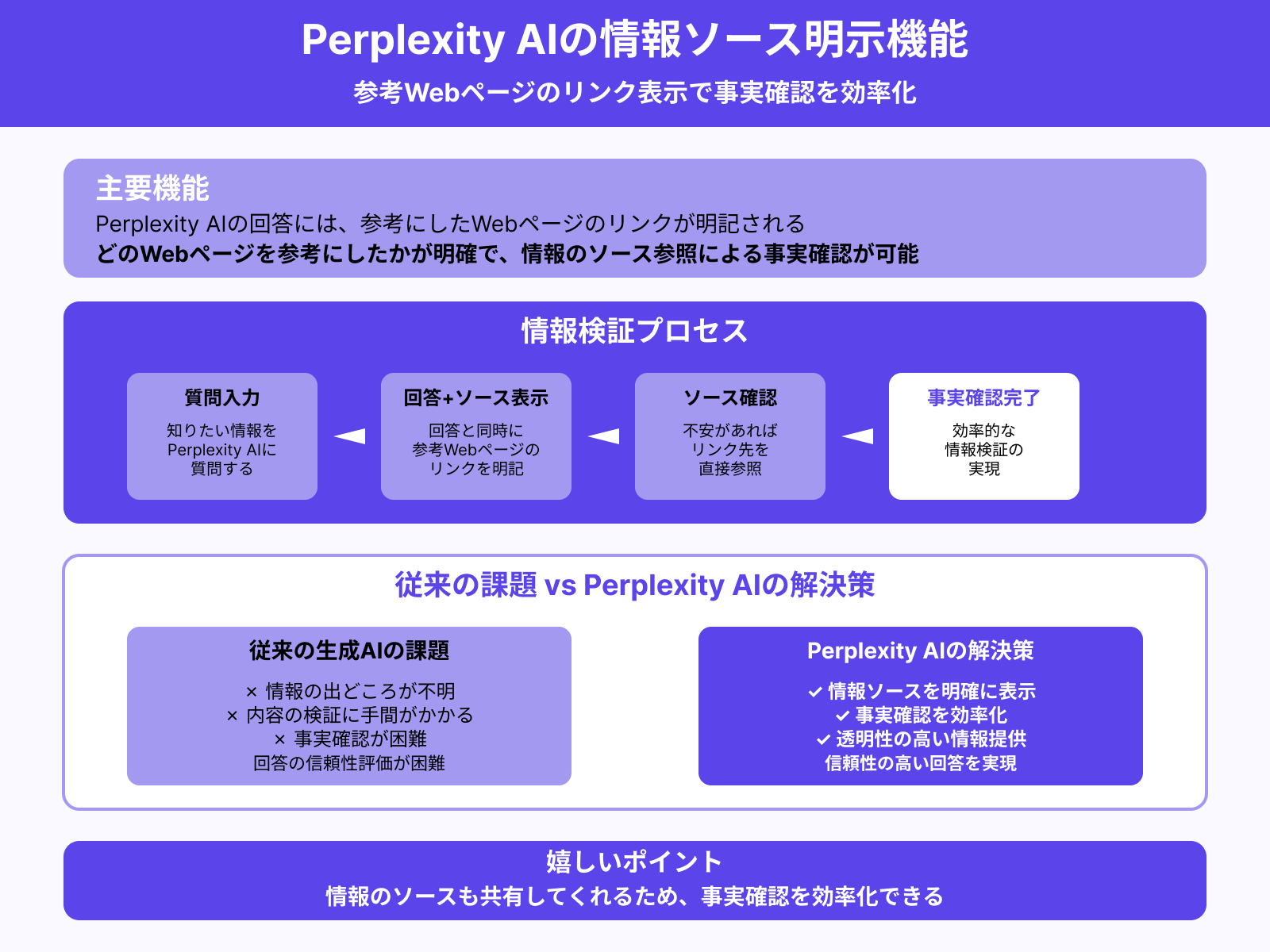

情報のソースも共有してくれる

Perplexity AIの回答には、参考にしたWebページのリンクが明記されます。どのWebページを参考にしたかが明確なため、不安があれば情報のソースを参照して事実確認が可能です。

生成AIの回答が正しいかチェックする際、情報の出どころが不明だと内容の検証に手間がかかります。その点、情報のソースも共有してくれるPerplexity AIを使えば、事実確認を効率化できるのが嬉しいポイントです。

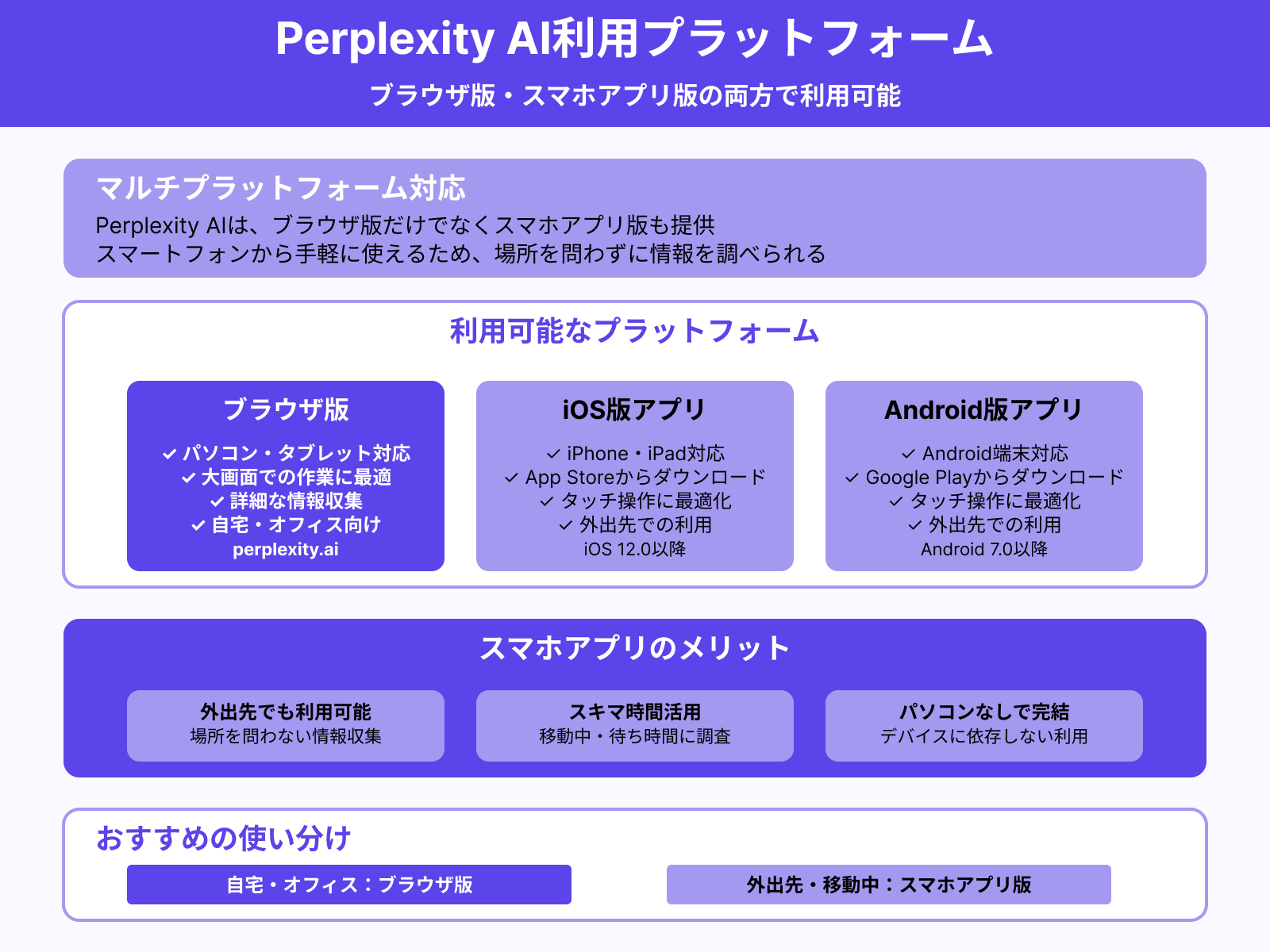

スマホアプリでも活用できる

Perplexity AIは、ブラウザ版だけでなくスマホアプリ版も提供されています。スマートフォンから手軽に使えるため、場所を問わずに情報を調べたい人にも便利です。

スマホアプリを使えば、外出先やスキマ時間でもパソコンなしで情報収集ができます。自宅ではブラウザ版、外出先ではスマホアプリ版など、シーンに応じて使い分けると良いでしょう。

深掘り調査が可能な「Deep Research」も

前述のとおり、Perplexity AIには「Deep Research」と呼ばれる機能もあります。Deep Researchは、質問に沿って複雑なリサーチや分析を行い、内容を整理してレポートとしてまとめてくれる機能です。

関連性の高い情報を広範囲から検索し、詳細なレポートを数分程度で出力してくれます。さまざまなWebサイトを渡り歩いて調査せずに済むため、時間を大幅に削減できるのが魅力です。

Freeプランでも1日3回までは利用可能(2025年7月時点)なため、まずは気軽に試してみると良いでしょう。

Perplexity AIの主な用途

Perplexity AIは単なる質問応答だけでなく、ビジネス・プライベートのさまざまなシーンで活用可能です。ここからはPerplexity AIの用途を、3つにまとめて紹介します。

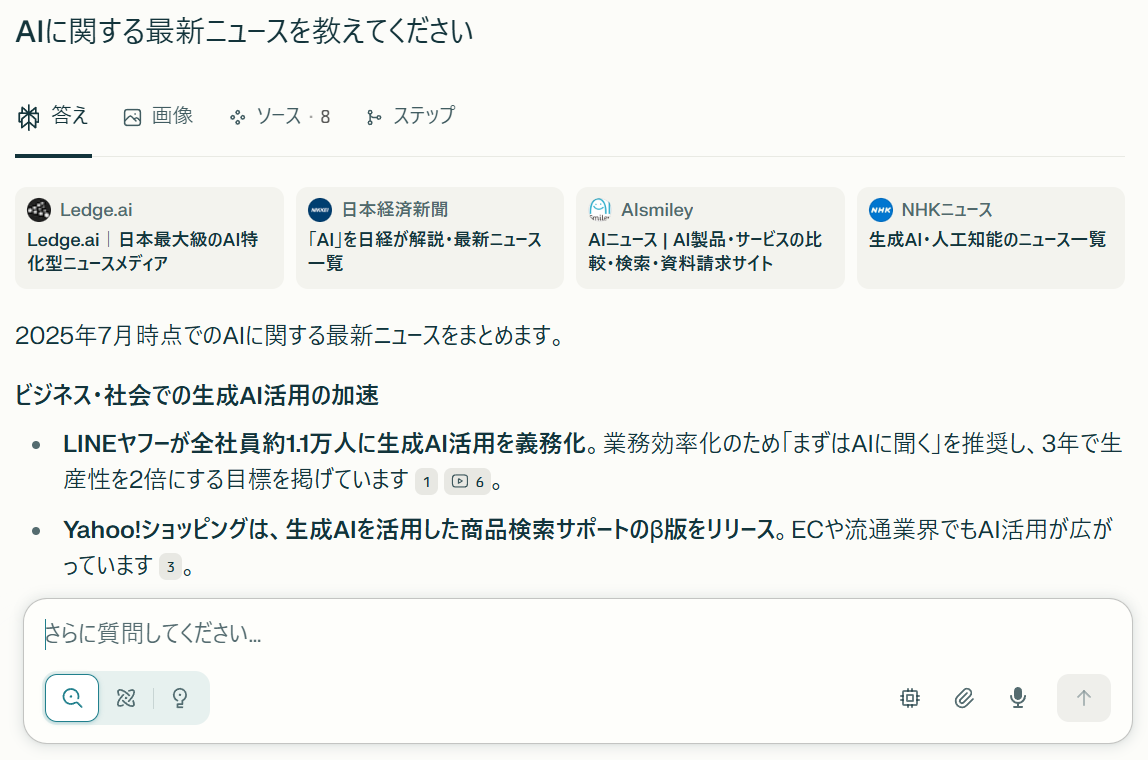

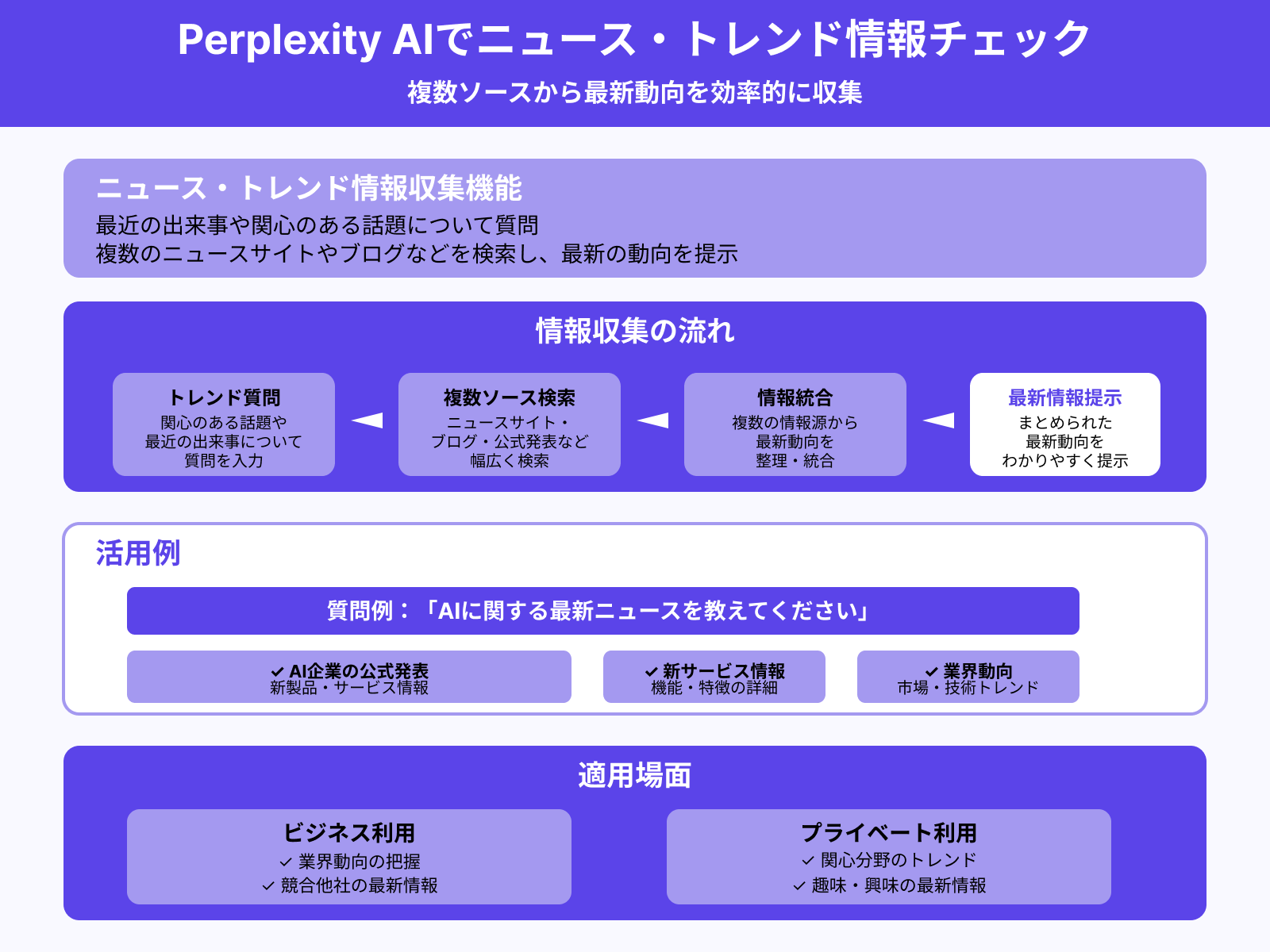

ニュースやトレンド情報のチェック

Perplexity AIを使えば、ニュースやトレンド情報をチェックできます。最近の出来事や関心のある話題について質問すれば、複数のニュースサイトやブログなどを検索し、最新の動向を教えてくれます。

たとえば「AIに関する最新ニュースを教えてください」と指示すると、AI企業の公式発表や新サービスなどの情報が提示されるでしょう。ビジネス・プライベートを問わず「今どうなっているのか知りたい」ときに役立ちます。

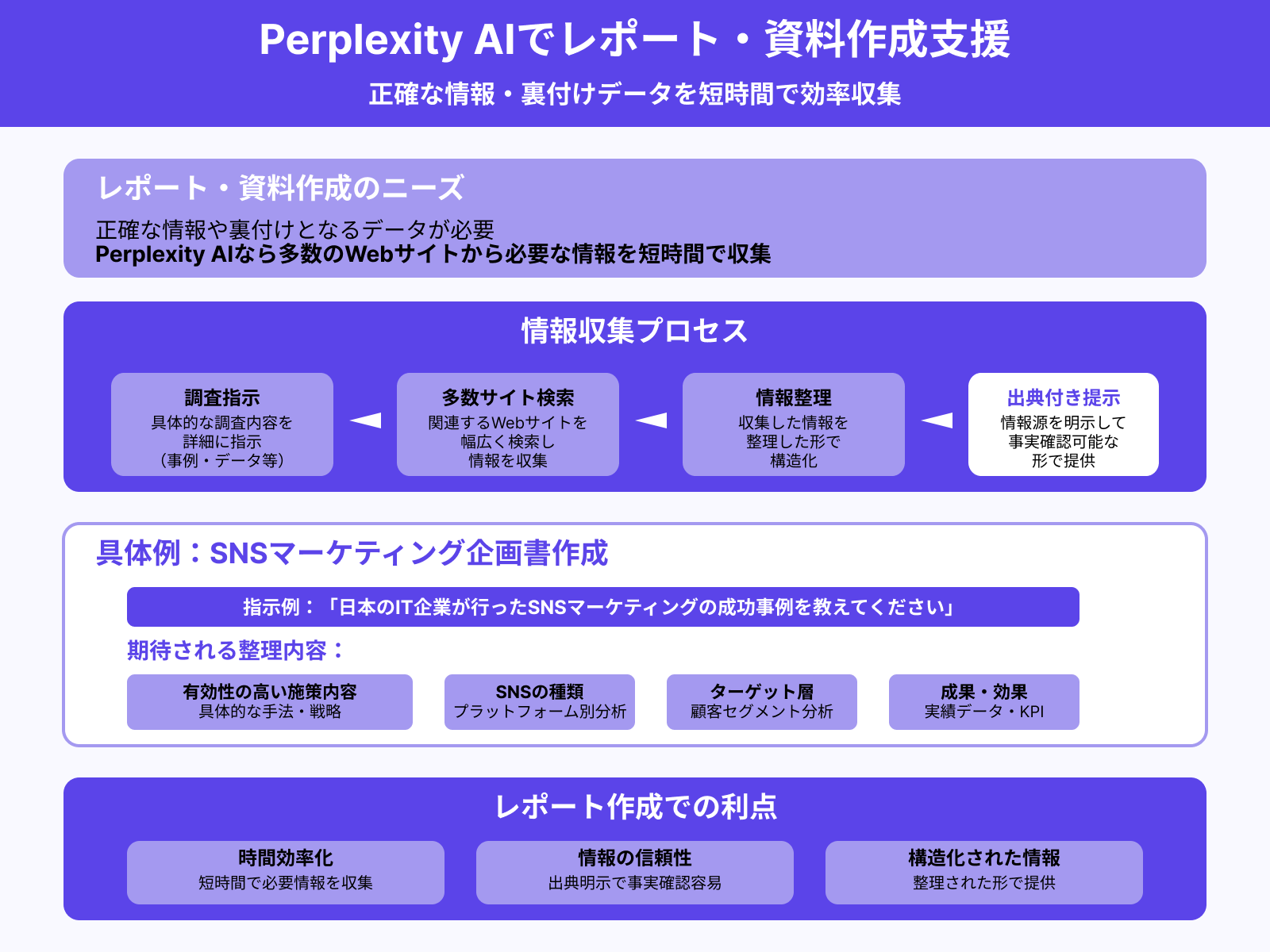

レポートや資料の作成に必要な情報の収集

レポートや資料の作成時には、正確な情報や裏付けとなるデータが必要です。Perplexity AIを使えば、多数のWebサイトから必要な情報を短時間で収集してくれます。

たとえば、SNSマーケティングの企画書を作成したい場面では「日本のIT企業が行ったSNSマーケティングの成功事例を教えてください」といった指示が有効です。

このように指示すれば、有効性が見込める施策内容やSNSの種類、ターゲット層などを整理した形で提示してくれます。出典も示されるため、情報の事実確認もスムーズに行いやすいです。

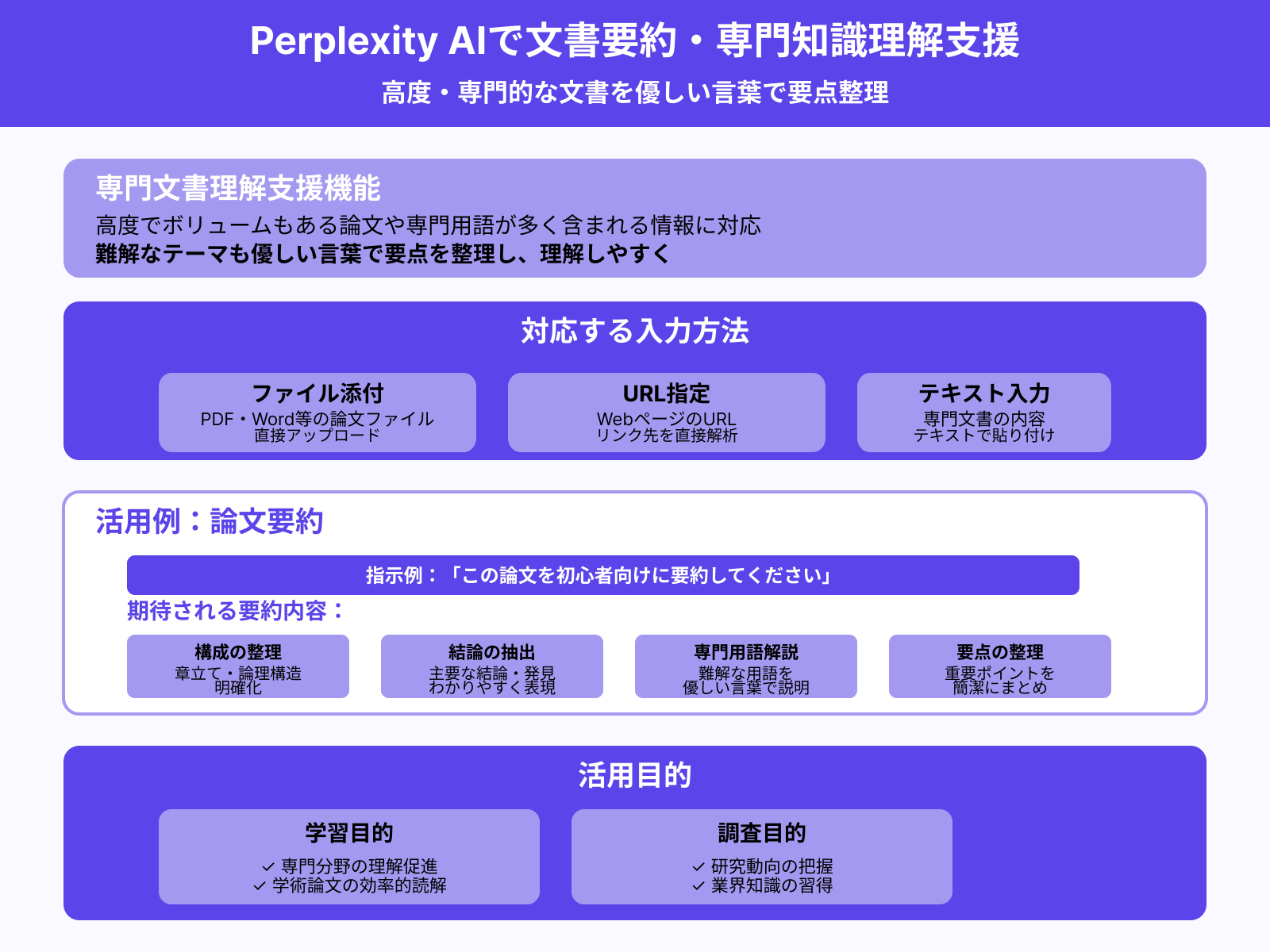

論文や専門性が高い情報の要点把握

高度でボリュームもある論文や、専門用語が多く含まれる情報に対しても、Perplexity AIは便利です。難解なテーマに関しても優しい言葉で要点を整理してくれるため、要点を把握しやすくなります。

Perplexity AIでは要約させたいファイルを添付したり、WebページのURLを指定したりすることも可能です。特定の論文や記事を対象にした要約が必要なときに活用しましょう。

たとえば、論文ファイルを添付して「この論文を初心者向けに要約してください」と指示すれば、構成や結論を簡単にまとめてくれるでしょう。学習目的でも、調査目的でも活用しやすい機能です。

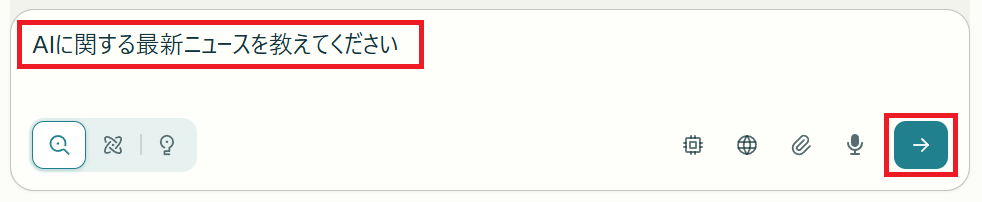

Perplexity AIの始め方【アカウント不要】

前述のとおり、Perplexity AIはアカウントなしでも簡単なAI検索が利用可能です。ここでは、ログイン不要で試せるシンプルなPerplexity AIの始め方を紹介します。

まずは、Perplexity AIの公式サイトにアクセスしましょう。

画面中央にある入力欄に質問を入力し、右下の送信ボタンまたはEnterキーを押すだけでOKです。ここでは「AIに関する最新ニュースを教えてください」という質問を入力・送信してみます。

すると、数秒でAIに関連する最新ニュースが表示されました。画面下部の検索欄で追加の質問をしたり、各リンクをクリックして情報源を参照したりできます。

これはクイック検索の使用例です。より高度なPro検索などを使いたい場合は、アカウントを登録して試してみると良いでしょう。Perplexity AIの使い方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Perplexity AIの仕組み

Perplexity AIは、内部のAIだけですべての機能を実現しているわけではありません。ここではPerplexity AIが回答を生成するまでの仕組みを、3ステップにまとめて解説します。

- ステップ1:質問内容の解析

- ステップ2:Webページの検索・抽出

- ステップ3:生成AIによる回答生成

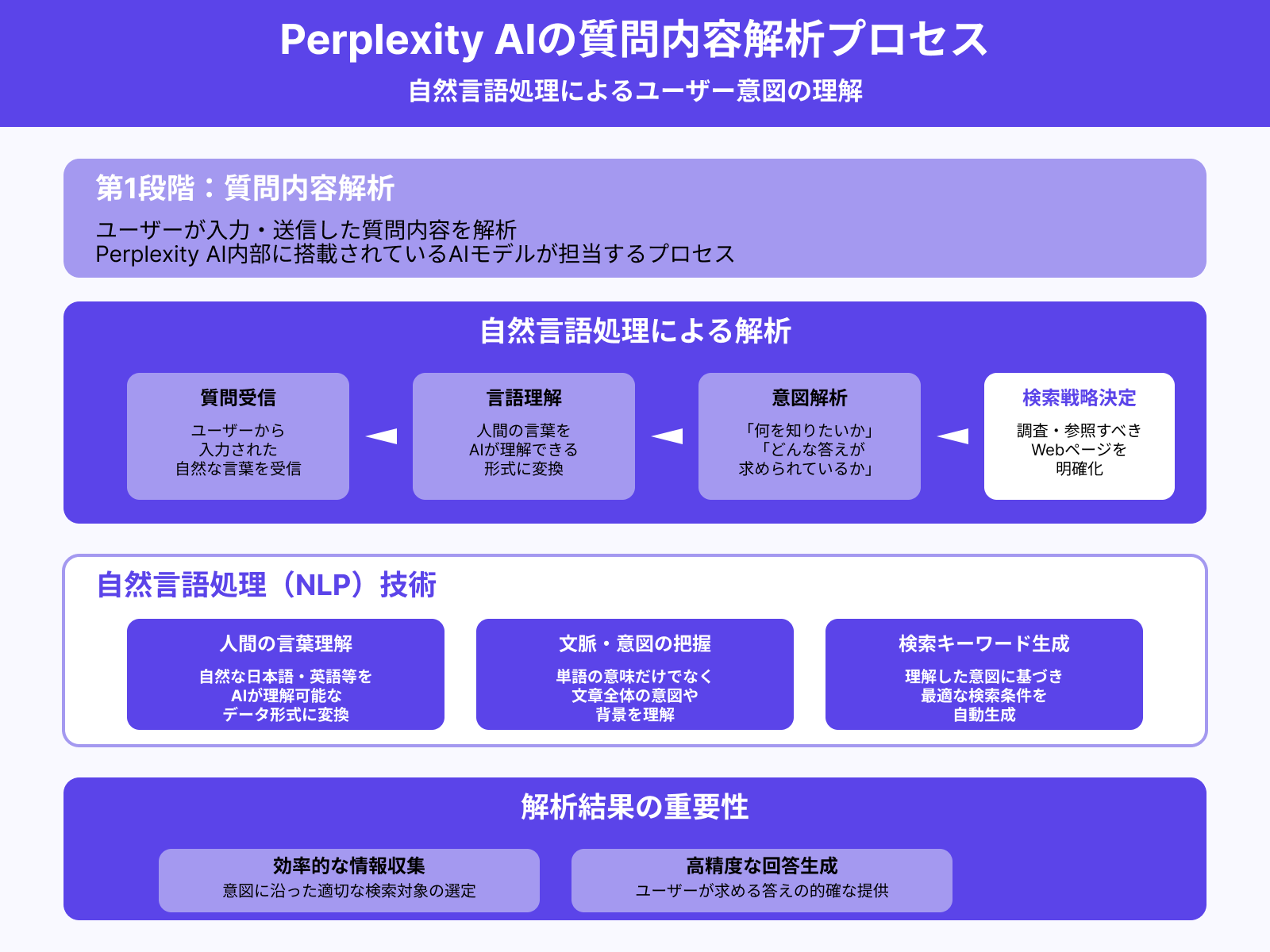

ステップ1:質問内容の解析

まずは、ユーザーが入力・送信した質問内容を解析します。これは、Perplexity AI内部に搭載されているAIモデル(AIにタスクを処理させる仕組み)が担っているプロセスです。

ここでは「自然言語処理」と呼ばれるAI技術を用い、人間の言葉をAIに把握させます。「何を知りたいのか」「どのような答えが求められているか」といった意図を読み取ります。

ユーザーの意図を質問内容から解き明かすことで、調査・参照すべきWebページを明確化できるのです。

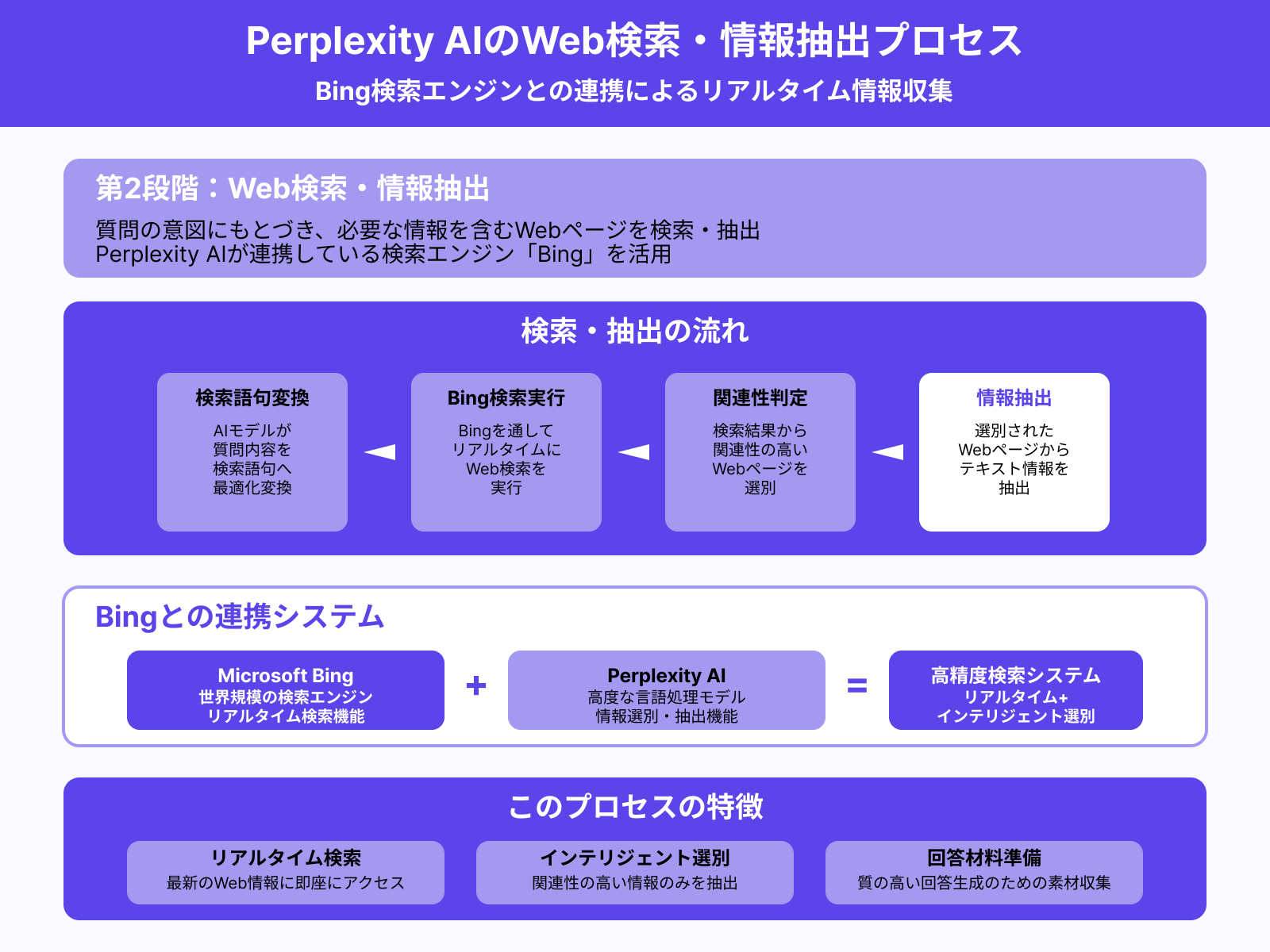

ステップ2:Webページの検索・抽出

次に、質問の意図にもとづき、必要な情報を含むWebページを検索・抽出します。このプロセスには、Perplexity AIが連携している検索エンジン「Bing」が活用されています。

具体的には、Perplexity AI内部のAIモデルが質問内容を検索語句へと変換し、Bingを通してリアルタイムに検索を実行する仕組みです。

Perplexity AIは、得られた検索結果から関連性の高いWebページを選別し、テキスト情報を抽出します。こうして、回答に必要な材料が集められるのです。

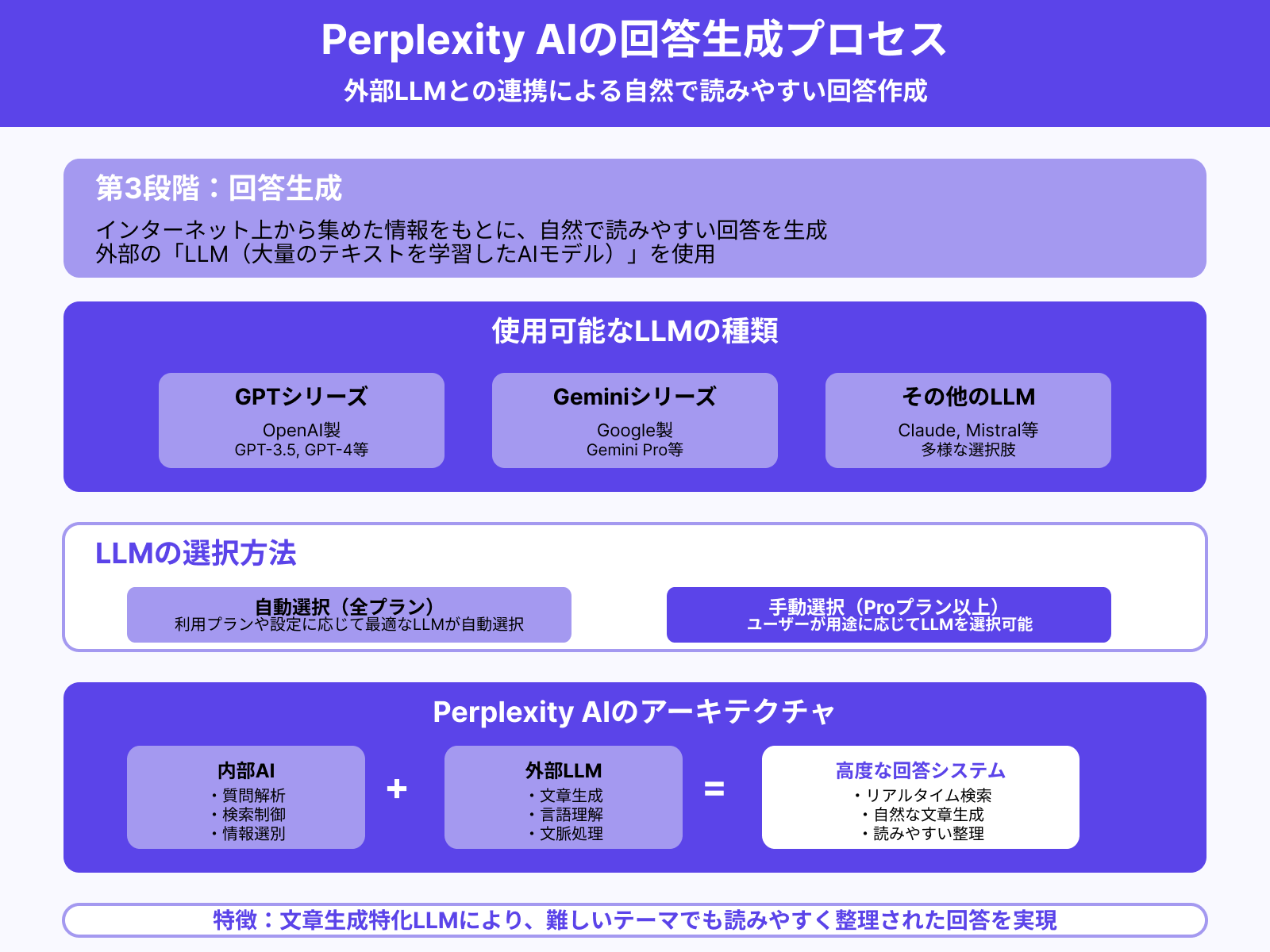

ステップ3:生成AIによる回答生成

最後に、インターネット上から集めた情報をもとに、自然で読みやすい回答を生成します。このプロセスには、外部の「LLM(大量のテキストを学習したAIモデル)」が使われています。

Perplexity AIで使用されるLLMは「GPTシリーズ」や「Geminiシリーズ」などさまざま。利用プランや設定などに応じて最適なLLMが選ばれます。Proプラン以上では選択が可能です。

文章生成に特化したLLMを使うことで、難しいテーマでも読みやすく整理された回答を得られるのが特徴です。このように、Perplexity AIは内部のAIと外部のAIを組み合わせ、より高度な回答を実現しています。

LLMの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Perplexity AIを使うときの注意点

Perplexityは便利な生成AIですが、使う際はいくつか気をつけなければならないことがあります。ここで紹介する3つの注意点を把握しておきましょう。

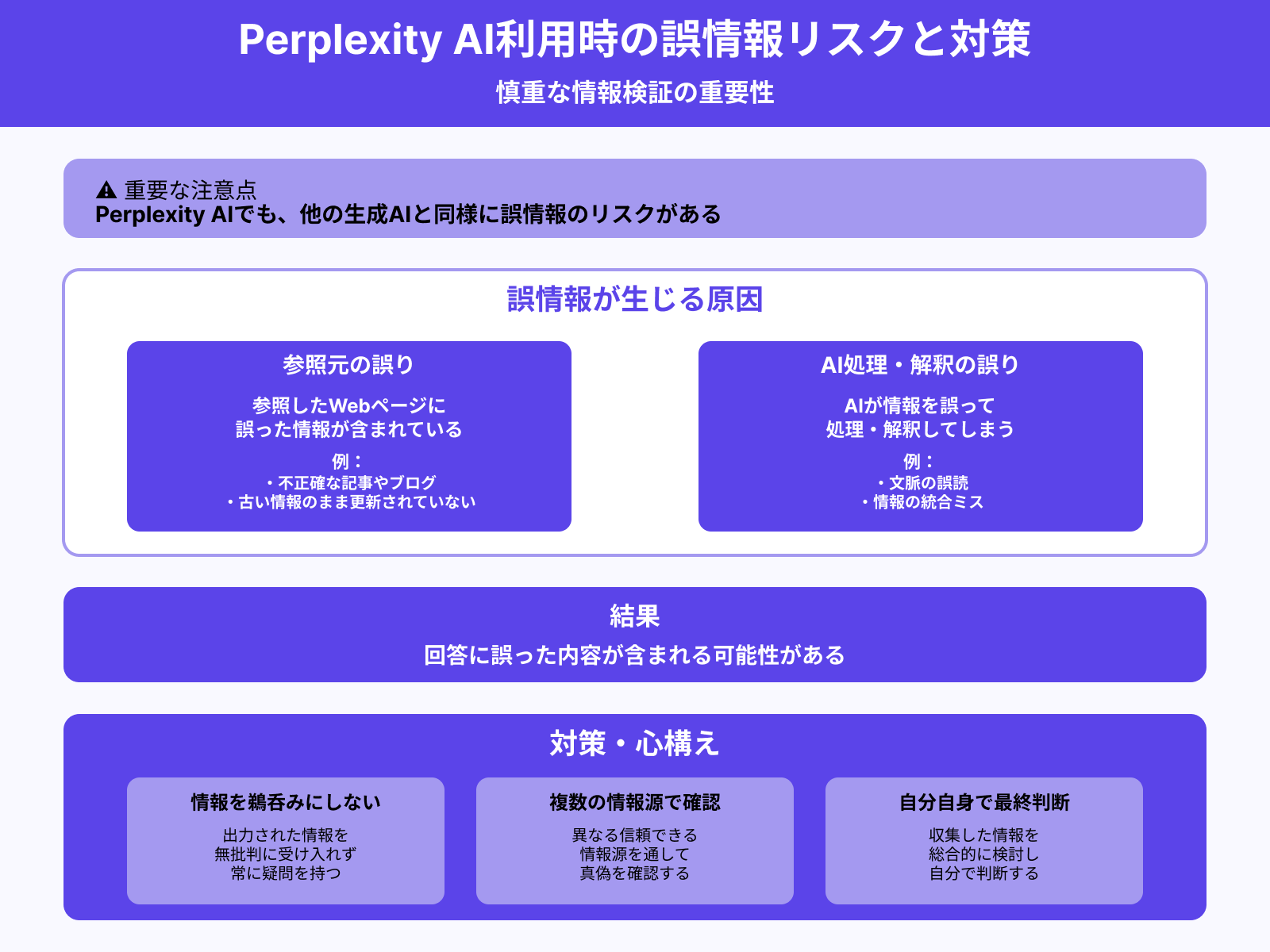

誤情報のリスクがある

Perplexity AIを使う場合でも、ほかの生成AIと同様に誤情報のリスクがあります。

たとえば、参照元のWebページに誤りがあるケースや、AIが情報を誤って処理・解釈してしまうケースもあるでしょう。結果として、回答に誤った内容が含まれることは考えられます。

そのため、出力された情報を鵜呑みにせず、複数の情報源を通して真偽を確認することが大切です。最終的な判断は自分自身で行いましょう。

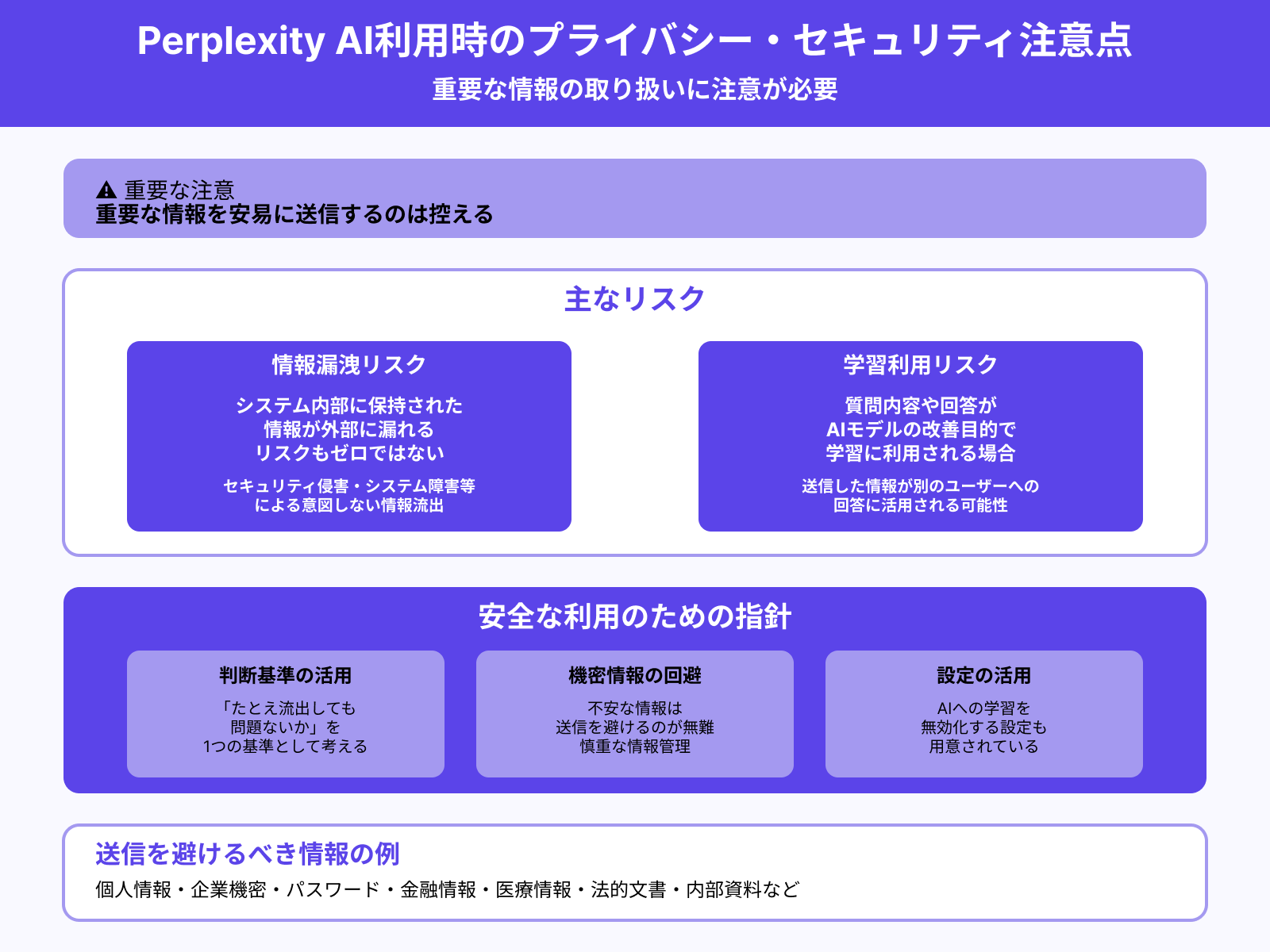

重要な情報を安易に送信するのは避ける

Perplexity AIに重要な情報を安易に送信するのは控えましょう。システム内部に保持された情報が、外部に漏れるリスクもゼロではありません。

また、ユーザーの質問内容や回答が、AIモデルの改善目的で学習に利用される場合があります。つまり、送信した情報が別のユーザーへの回答に活用される可能性も否定できません。

「たとえ流出しても問題ないか」を1つの基準として考え、不安な情報は送信を避けるのが無難です。なお、AIへの学習を無効化する設定も用意されています。詳しくは公式のヘルプページを確認してください。

生成AIの情報漏洩事例について、より詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

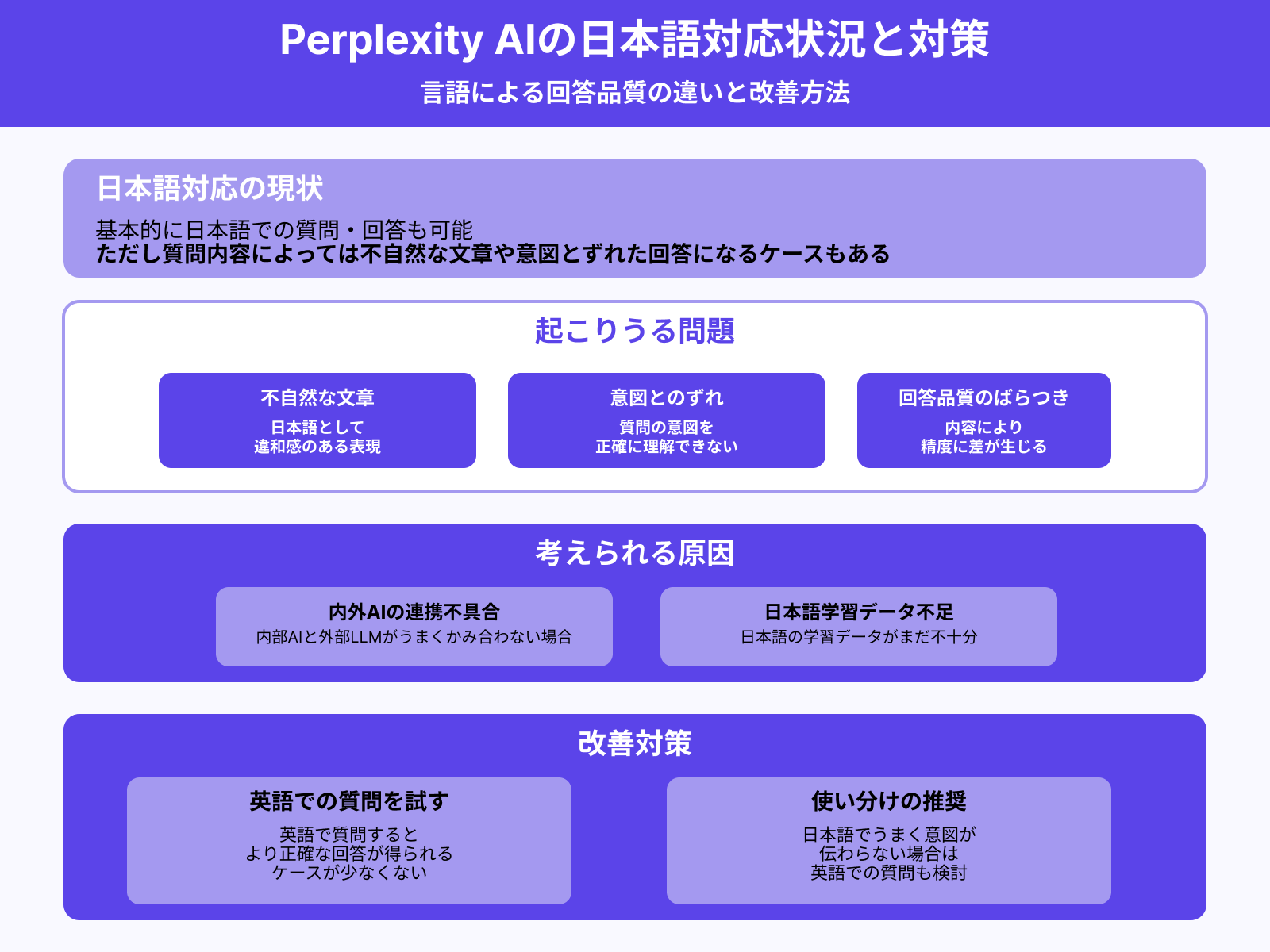

日本語にうまく対応できないケースがある

Perplexity AIは、基本的に日本語での質問・回答も可能です。ただし、質問の内容によっては不自然な文章になったり、意図とずれた回答が返ってきたりするケースもあります。

原因としては内外のAIがうまくかみ合わない場合がある、日本語の学習データがまだ不十分、などが考えられます。

英語で質問してみると、より正確な回答が得られるケースも少なくありません。日本語でうまく意図が伝わらない場合は、英語での質問も検討すると良いでしょう。

まとめ

今回は、Perplexity AIとは何か、基本から注意点までお伝えしました。

Perplexity AIは、効率よく調べ物がしたい人におすすめのAIツールです。ただし、Perplexity AIを正しく使うためには、その仕組みや注意点の理解も欠かせません。

今回の内容を参考に、ぜひPerplexity AIを使ってみてください。

こちらの記事もおすすめ