プログラミングにおすすめの生成AI7選!選び方や活用のコツも紹介

プログラミングができる生成AIとは?

AIが作ったコードは安全なの?

本当に初心者でも使えるの?

こうした疑問を持つ人が増えています。

最近では、文章を入力するだけでコードを自動で作成してくれる生成AIが注目されています。学習中の人はもちろん、仕事で忙しいエンジニアにも強い味方となる存在です。

しかし、実際に使うとなると「どのAIを選べばいいのか」「出力されたコードは安全なのか」など、不安もあるでしょう。

そこで今回は、プログラミングができる生成AIに関して、以下の内容を解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

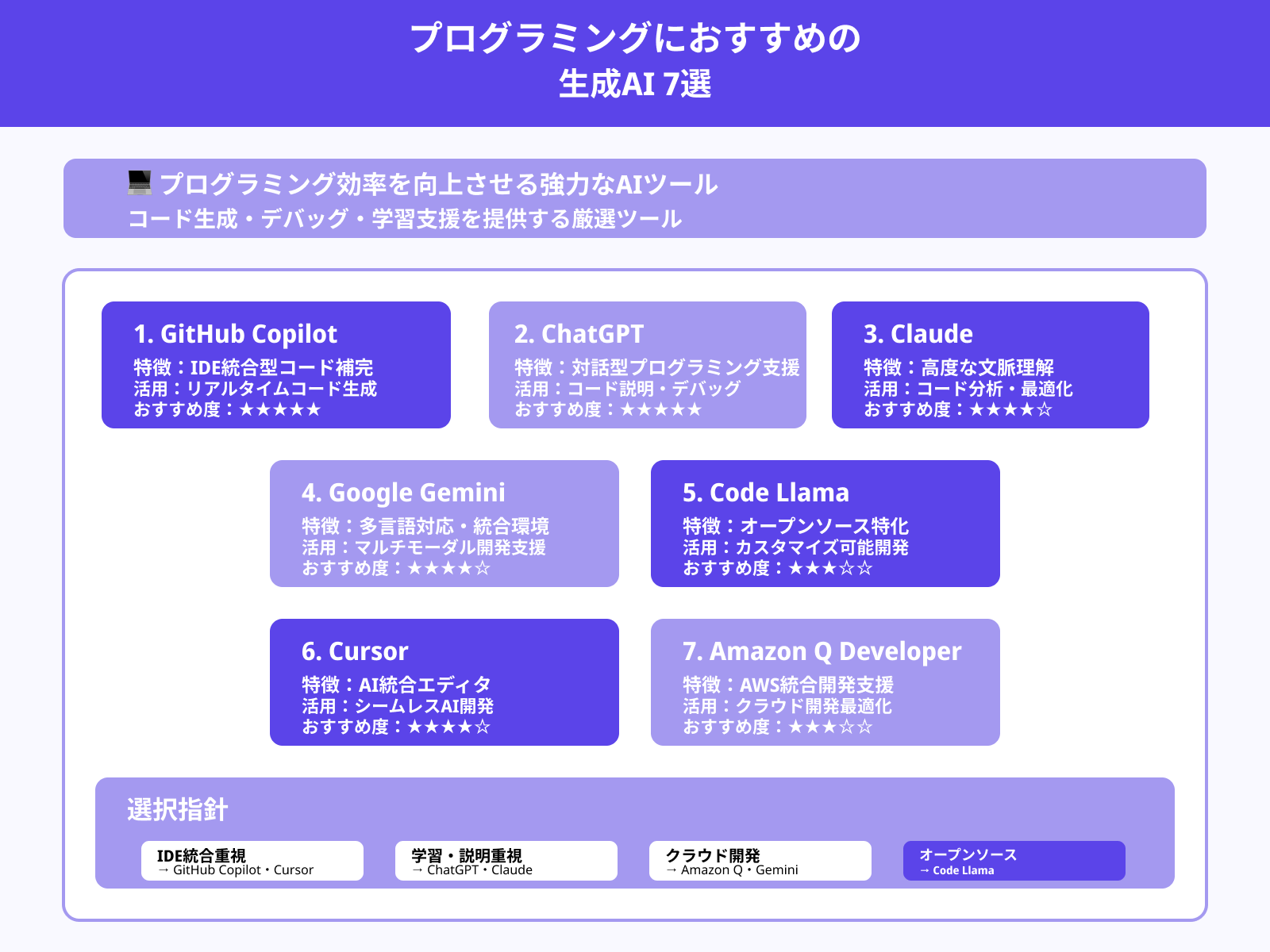

プログラミングにおすすめの生成AI7選

プログラミングにおすすめの生成AIは次の7つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

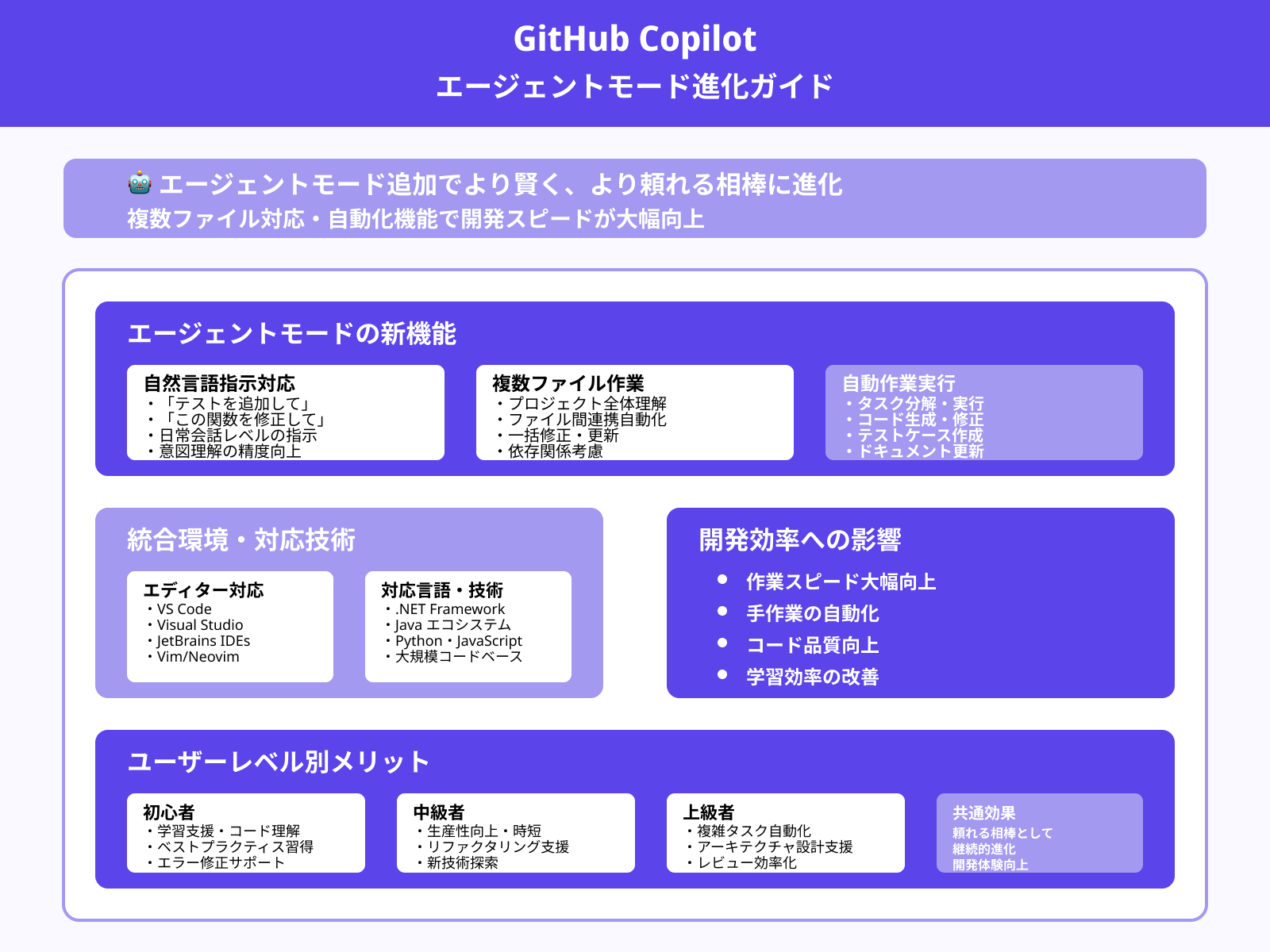

GitHub Copilot

GitHub Copilotは、最近「エージェントモード」が追加され、より賢くなりました。

開発者が「テストを追加して」や「この関数を修正して」といった指示を出すと、自動で複数ファイルにまたがって作業してくれます。VS Codeなどのエディターにも対応しており、手軽に使えるのも魅力です。

さらに.NETやJavaなどの大規模なコードベースも理解できるようになり、仕事のスピードが大きく上がります。

初心者から上級者まで、多くのエンジニアが「頼れる相棒」として使っており、今後も進化をしていくでしょう。コードの提案だけでなく、仕事の自動化まで行える点が注目されています。

料金を含め、GitHub Copilotの特徴をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

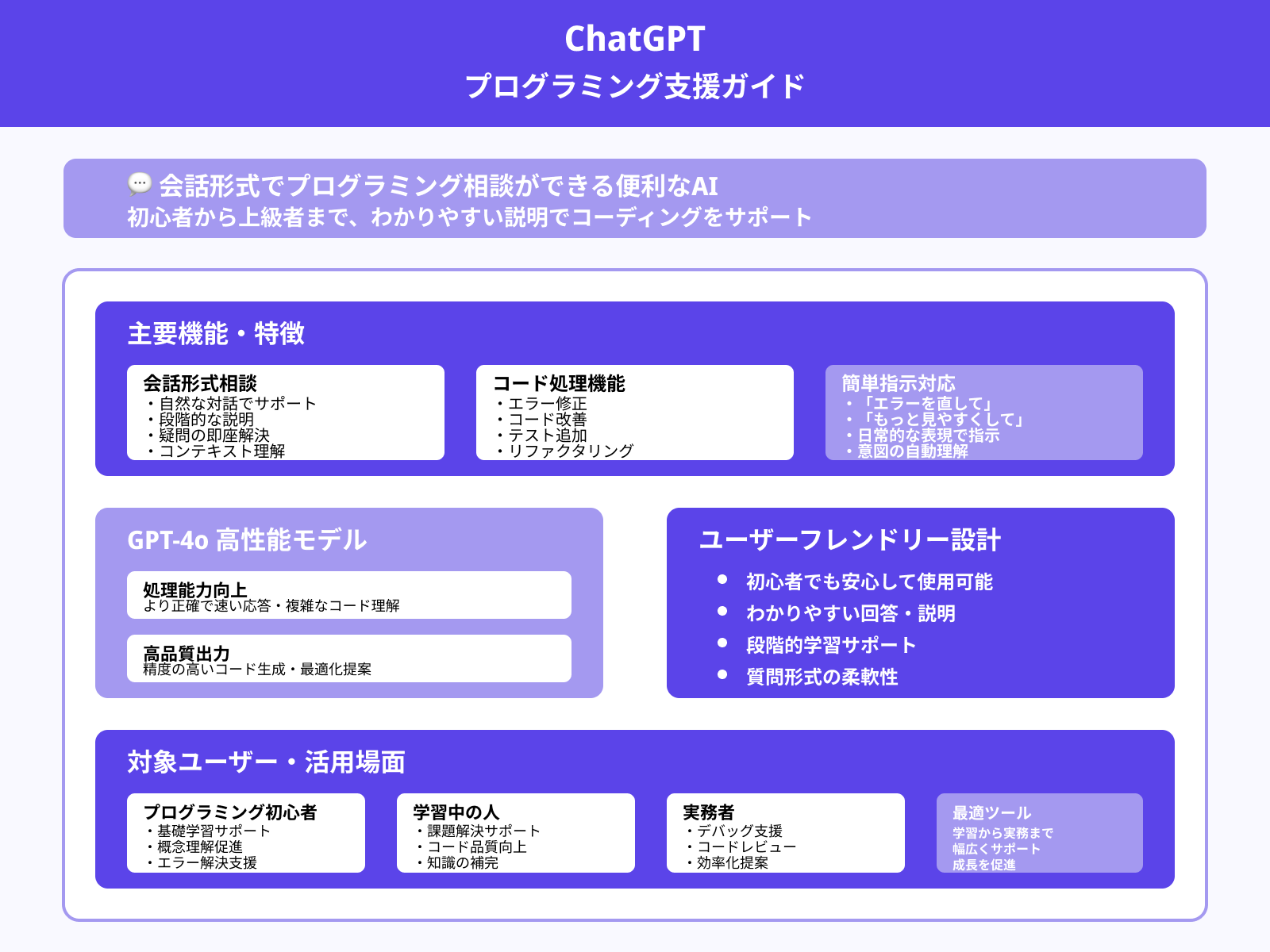

ChatGPT

ChatGPTは、会話形式でプログラミングの相談ができる便利なAIです。

特に最近は、コードの修正やテストの追加などにも対応しており、簡単な指示で自動的に処理してくれます。たとえば「エラーを直して」や「もっと見やすくして」と伝えるだけで、複雑なコードも丁寧に書き直してくれます。

さらに、GPT-4oという高性能モデルを使えば、より正確で速い応答が可能になります。

コードを書くのが苦手な人でも安心して使え、質問への答えもとてもわかりやすいのが特徴です。これからプログラミングを学びたい人にもぴったりなツールです。

ChatGPTのプログラミング活用についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

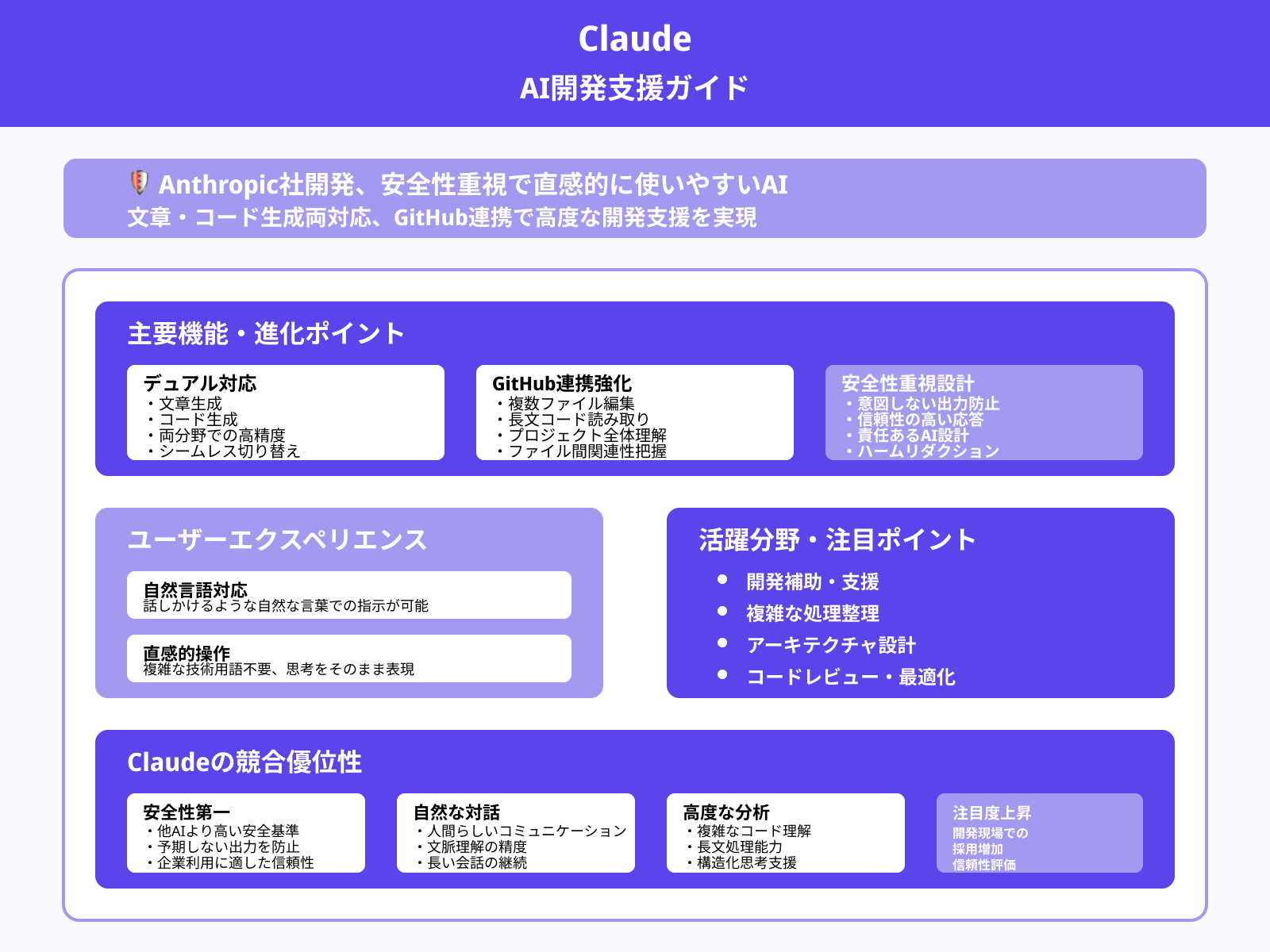

Claud

Claudeは、Anthropic社が開発したAIで、文章だけでなくコードの生成にも対応しています。とくに最近では、GitHub Copilotと連携し、複数のファイルをまたいだ編集や、長文コードの読み取りなども得意になりました。

Claudeは他のAIよりも安全性を重視しており、意図しない内容を出さないように工夫されています。また、話しかけるような自然な言葉での指示にも対応できるので、直感的に使いやすい点も魅力です。

特に開発の補助や、複雑な処理を整理する場面で活躍することが増えており、注目が集まっています。Claudのプログラミング活用についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

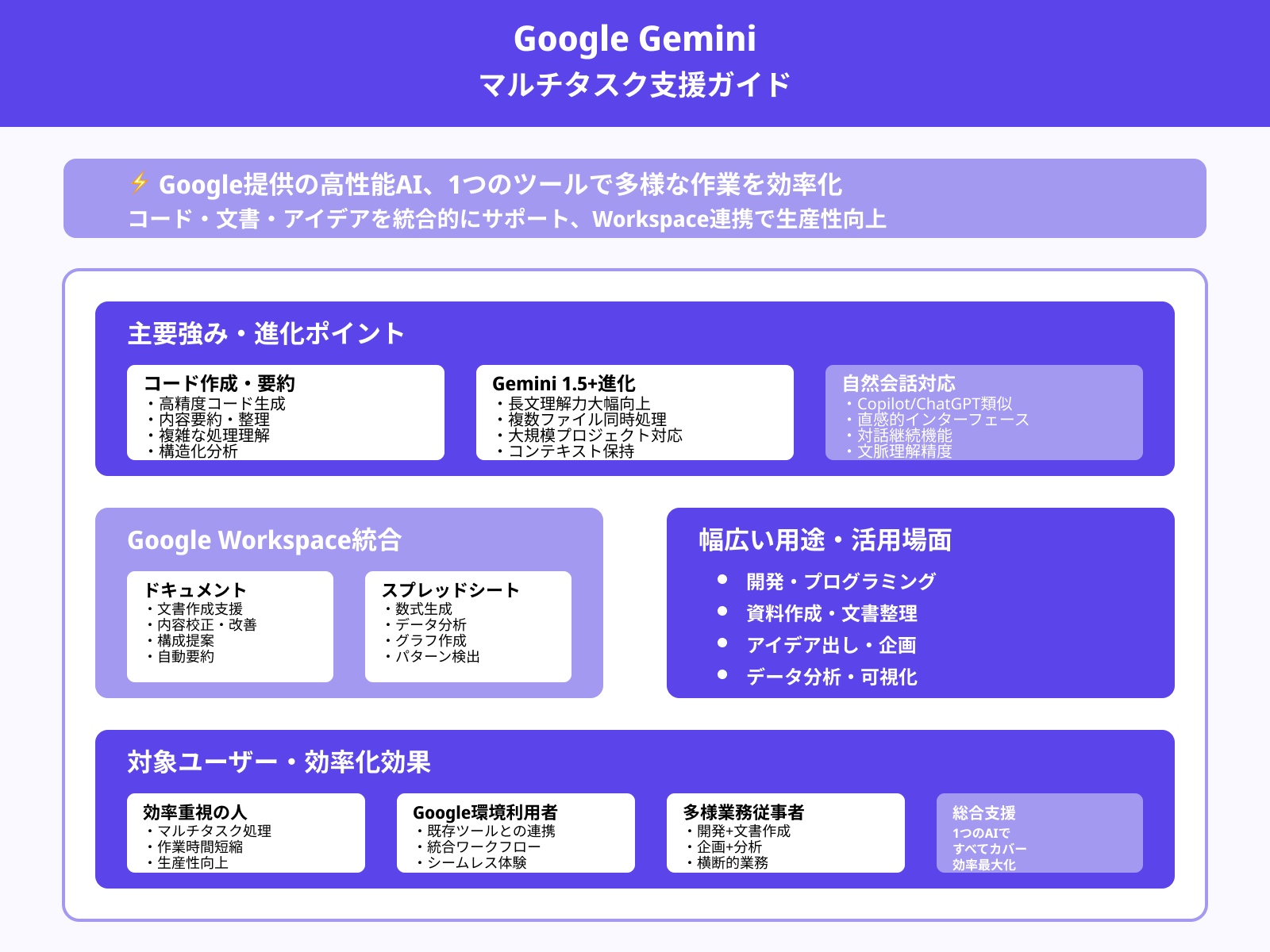

Google Gemini

Google Geminiは、Googleが提供する高性能な生成AIで、コード作成や内容の要約などに強みを持っています。Gemini 1.5以降では長文の理解力が大きく向上し、たくさんのコードファイルを同時に扱えるようになりました。

CopilotやChatGPTのように自然な会話で使えるのも特徴です。最近はGoogleドキュメントやスプレッドシートにも統合され、さまざまな作業を1つのAIでこなせるようになっています。

Geminiは開発だけでなく、資料作成やアイデア出しなど幅広い用途に使えるため、効率よく仕事を進めたい人におすすめです。

Geminiの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

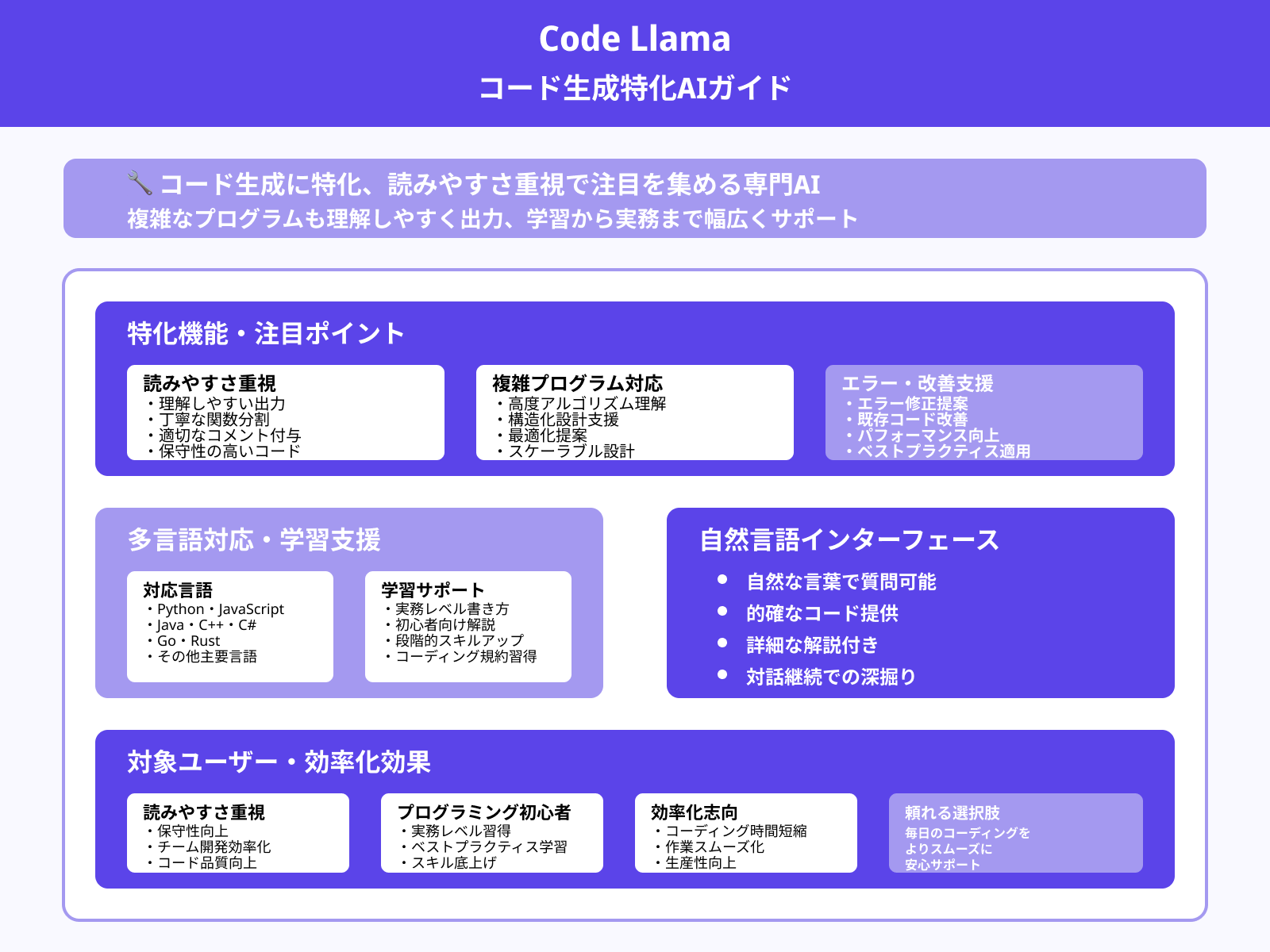

Code Llama

Code Llamaは、コード生成に特化したAIとして注目を集めています。

特徴は、複雑なプログラムでも理解しやすい形で出力してくれる点です。たとえば関数の分け方やコメントの付け方が丁寧で、コードの読みやすさを重視する人に向いています。

また、エラーの修正や既存コードの改善提案も得意で、作業の効率化に大きく貢献してくれます。

複数の言語に対応しており、初心者が実務レベルの書き方を学ぶのにも役立つでしょう。さらに、自然な言葉で質問するだけで、的確なコードや解説が返ってくるため、学習サポートとしても優れています。

毎日のコーディングをもっとスムーズにしたい人にとって、頼れる選択肢のひとつです。

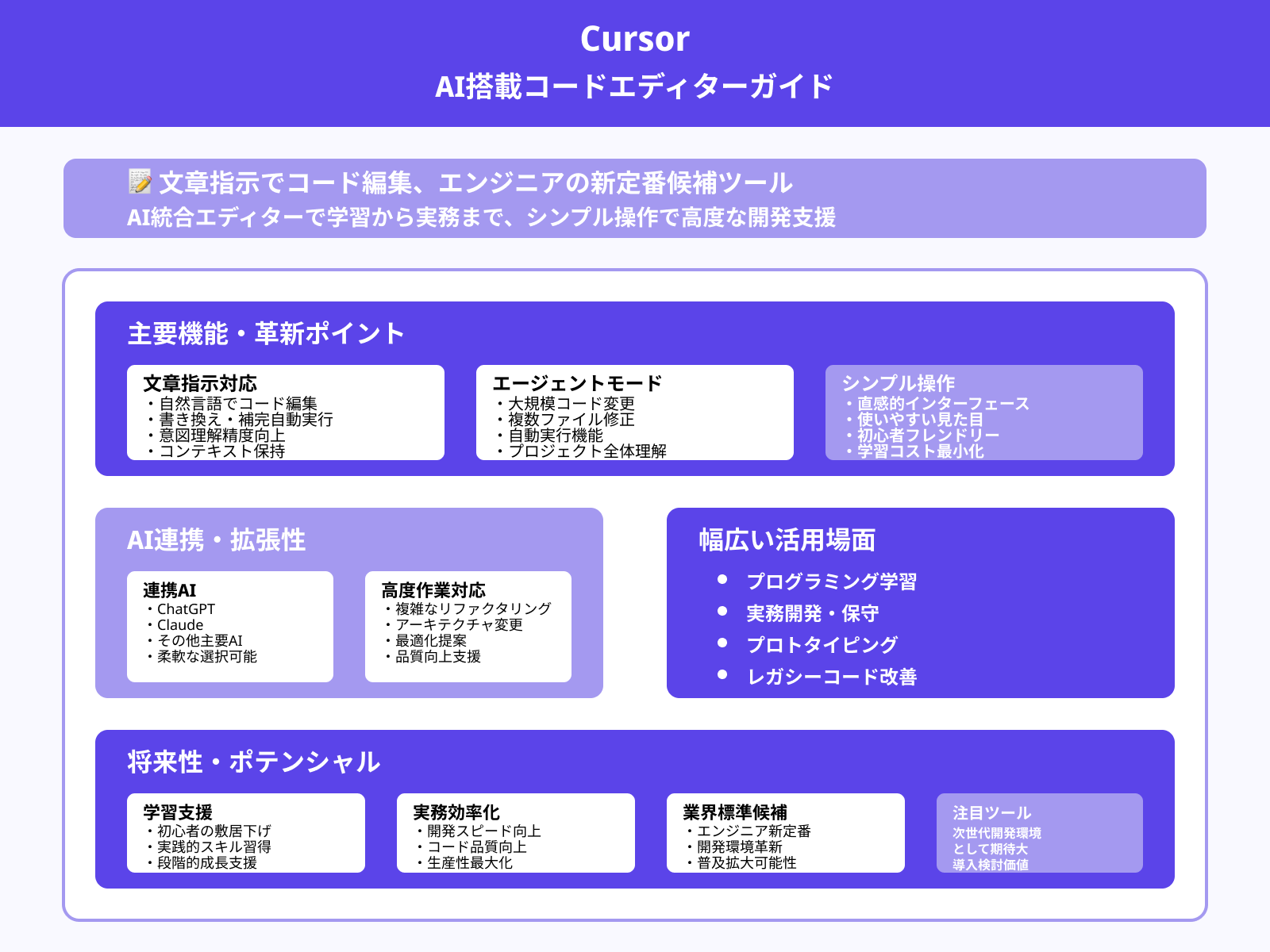

Cursor

Cursorは、AIを搭載したコードエディターで、文章で指示を出すだけでコードを書き換えたり、補完したりできます。

最近のアップデートでは、エージェントモードが搭載され、大規模なコード変更や複数ファイルの修正も自動でできるようになりました。操作もシンプルで、見た目も使いやすいため、プログラミング初心者でも安心して使えます。

また、ChatGPTやClaudeなどのAIとも連携可能で、より高度な作業にも対応可能です。

学習から実務まで、幅広く活躍できる注目のツールです。エンジニアの新しい定番になる可能性もあります。

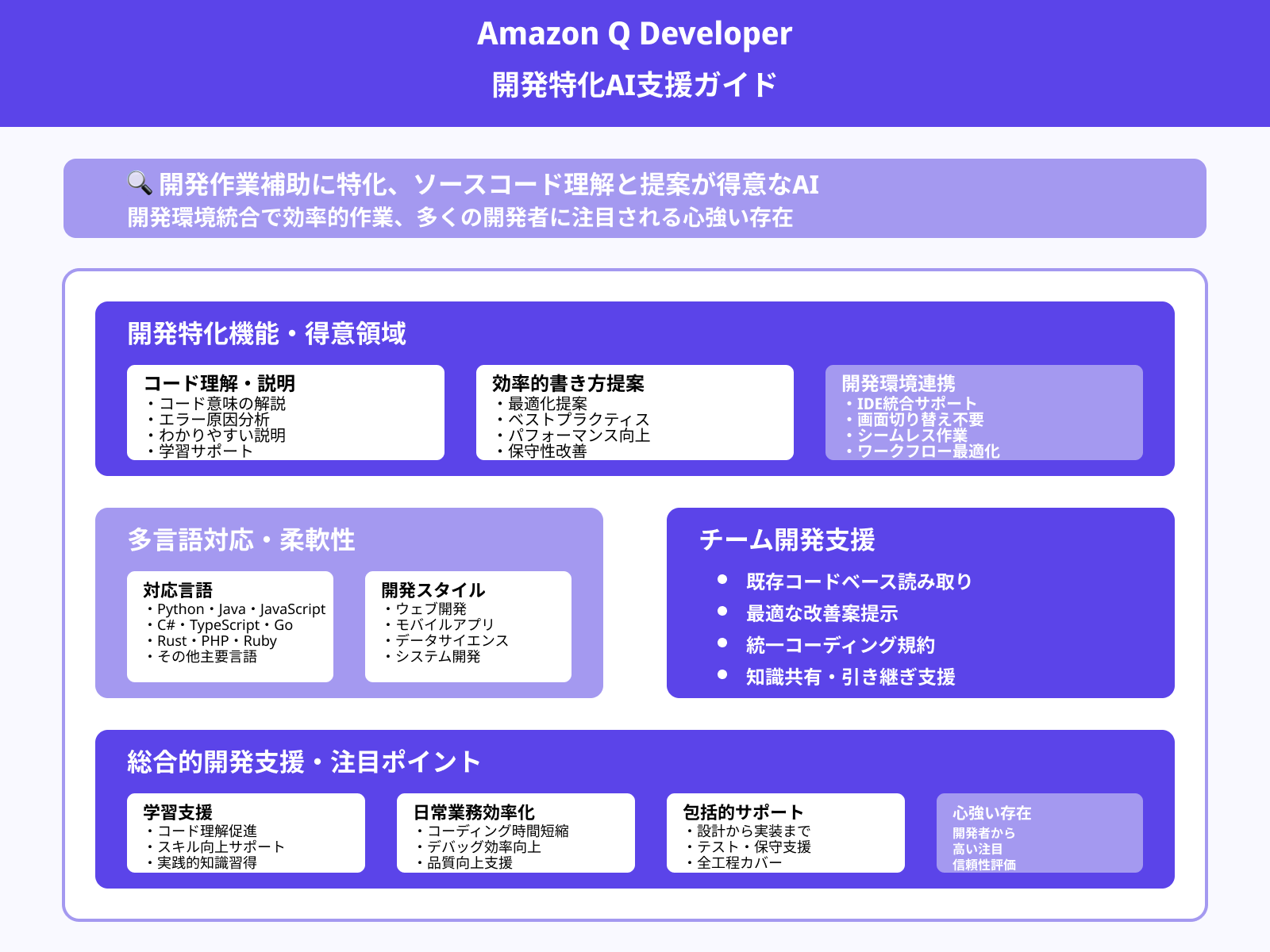

Amazon Q Developer

Amazon Q Developerは、開発作業の補助に特化した生成AIで、特にソースコードの理解と提案が得意です。

たとえば、コードの意味やエラーの原因をわかりやすく説明してくれたり、効率の良い書き方を提案してくれます。また、開発環境と連携して動くため、画面を切り替えずに作業を進められる点も便利です。

対応しているプログラミング言語が多く、幅広い開発スタイルに対応できる柔軟さがあります。さらに、既存のコードベースを読み取りながら最適な改善案を出してくれるので、チーム開発でも活用しやすいです。

学習支援だけでなく、日々のコーディング作業全体をサポートする心強い存在として、多くの開発者に注目されています。

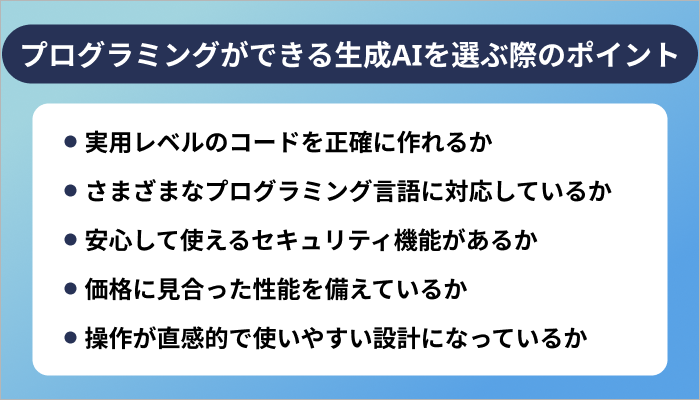

プログラミング生成AIを選ぶ5つのポイント

プログラミングができる生成AIを選ぶ際のポイントは次の5つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

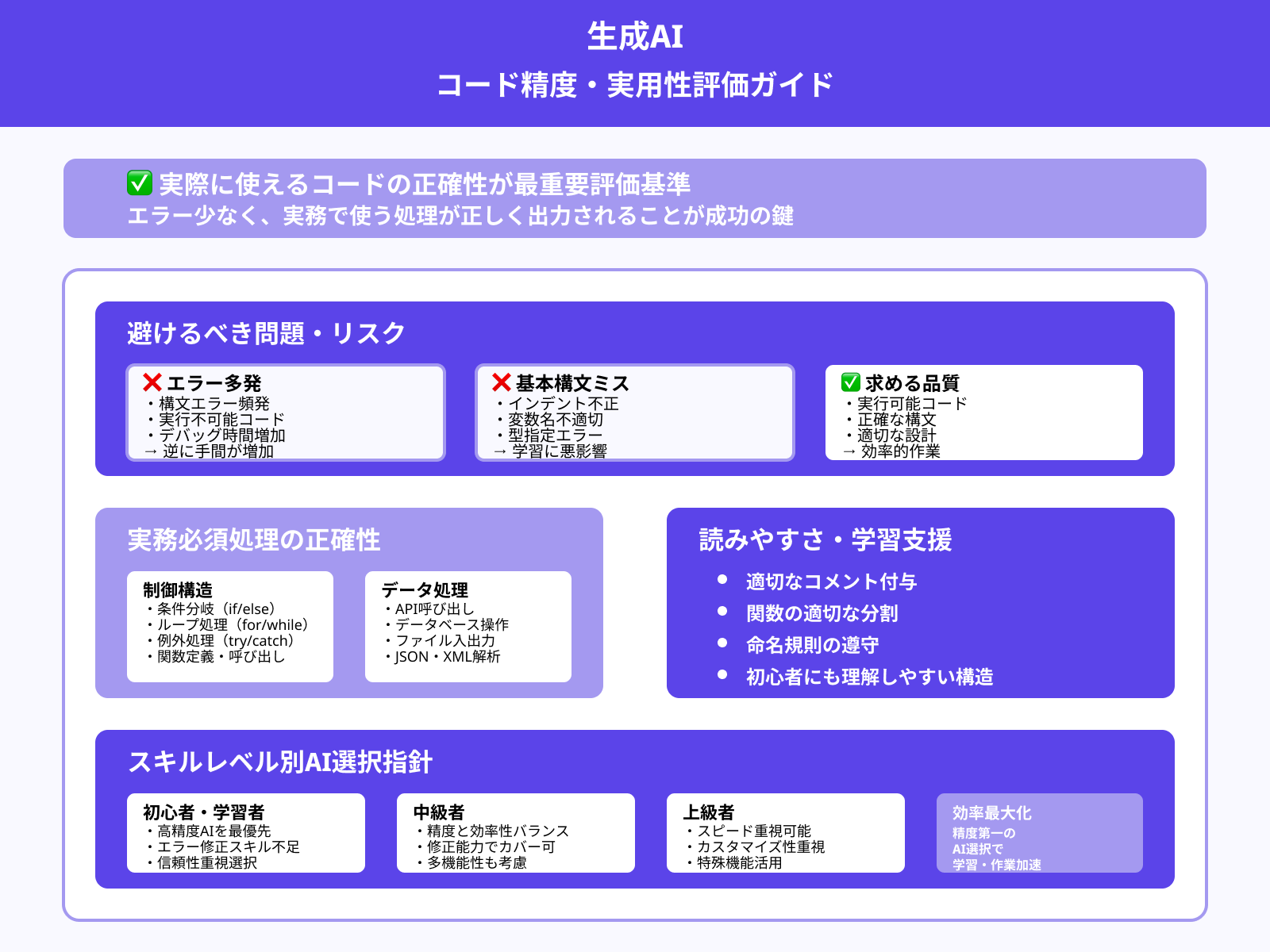

実用レベルのコードを正確に作れるか

生成AIを選ぶ際に最も大切なのは、実際に使えるコードをどれだけ正確に作れるかです。

エラーが多かったり、基本的な構文が間違っているようでは、逆に手間が増えてしまいます。特に条件分岐やループ処理、APIの呼び出しなど、実務でよく使う処理が正しく出力されることが重要です。

また、コメント付きのコードや関数の分割など、読みやすさにも気を配っているAIなら、初心者でも学びながら使えて安心です。プログラムを修正する力がまだ不十分な人ほど、信頼できる精度を持つAIを選ぶと、効率よく学習や作業を進められます。

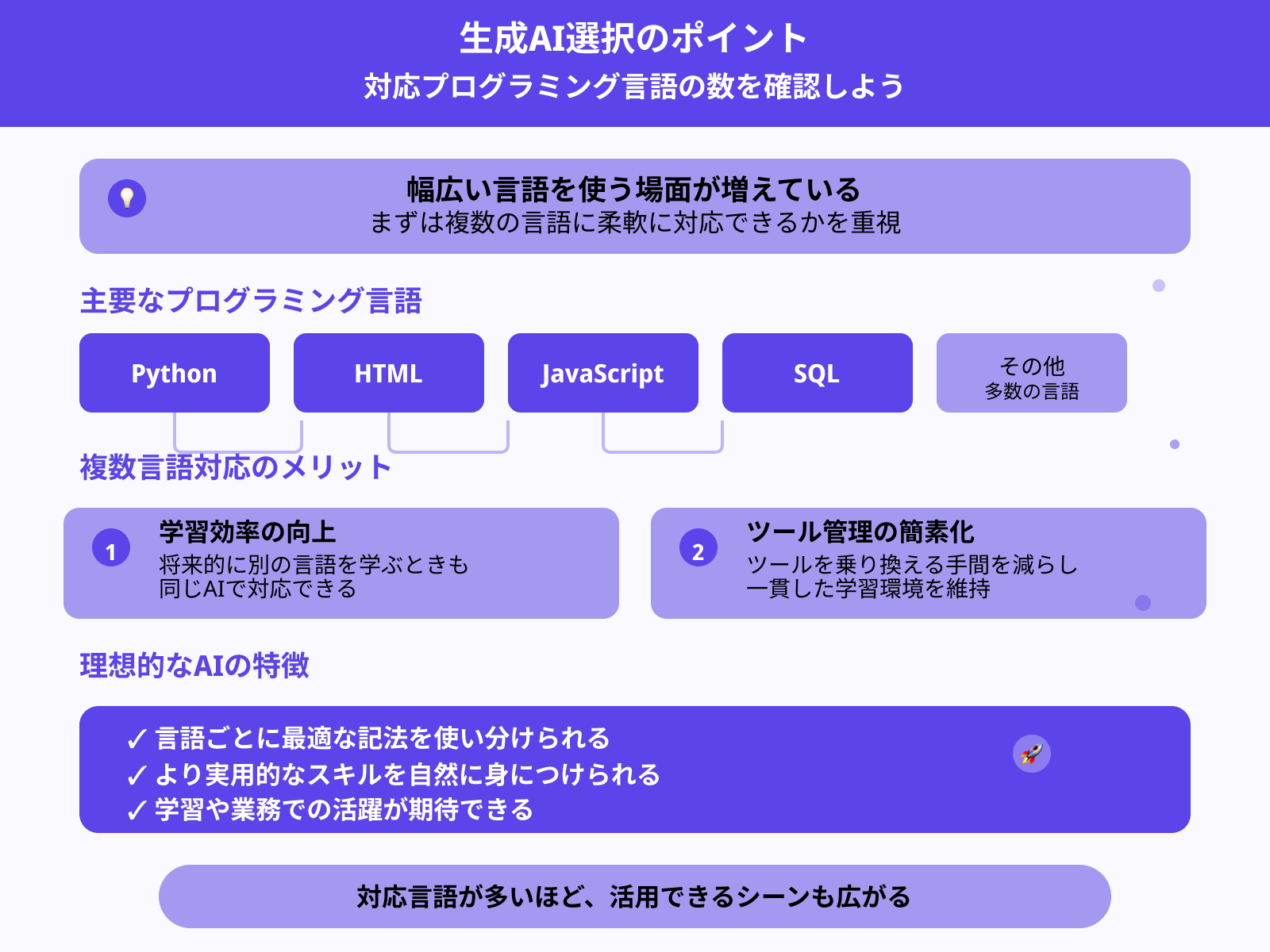

さまざまなプログラミング言語に対応しているか

生成AIを選ぶ際は、対応しているプログラミング言語の数も確認しましょう。

たとえばPythonだけでなく、HTMLやJavaScript、SQLなど幅広い言語を使う場面が増えています。将来的に別の言語を学びたいときに、同じAIで対応できると学習の効率が高まりますし、ツールを乗り換える手間も減らせます。

特定のフレームワークに強いAIもありますが、まずは複数の言語に柔軟に対応できるかを重視しましょう。

言語ごとに最適な記法を使い分けられるAIなら、より実用的なスキルを自然に身につけられます。対応言語が多いほど、活用できるシーンも広がり、学習や業務での活躍が期待できます。

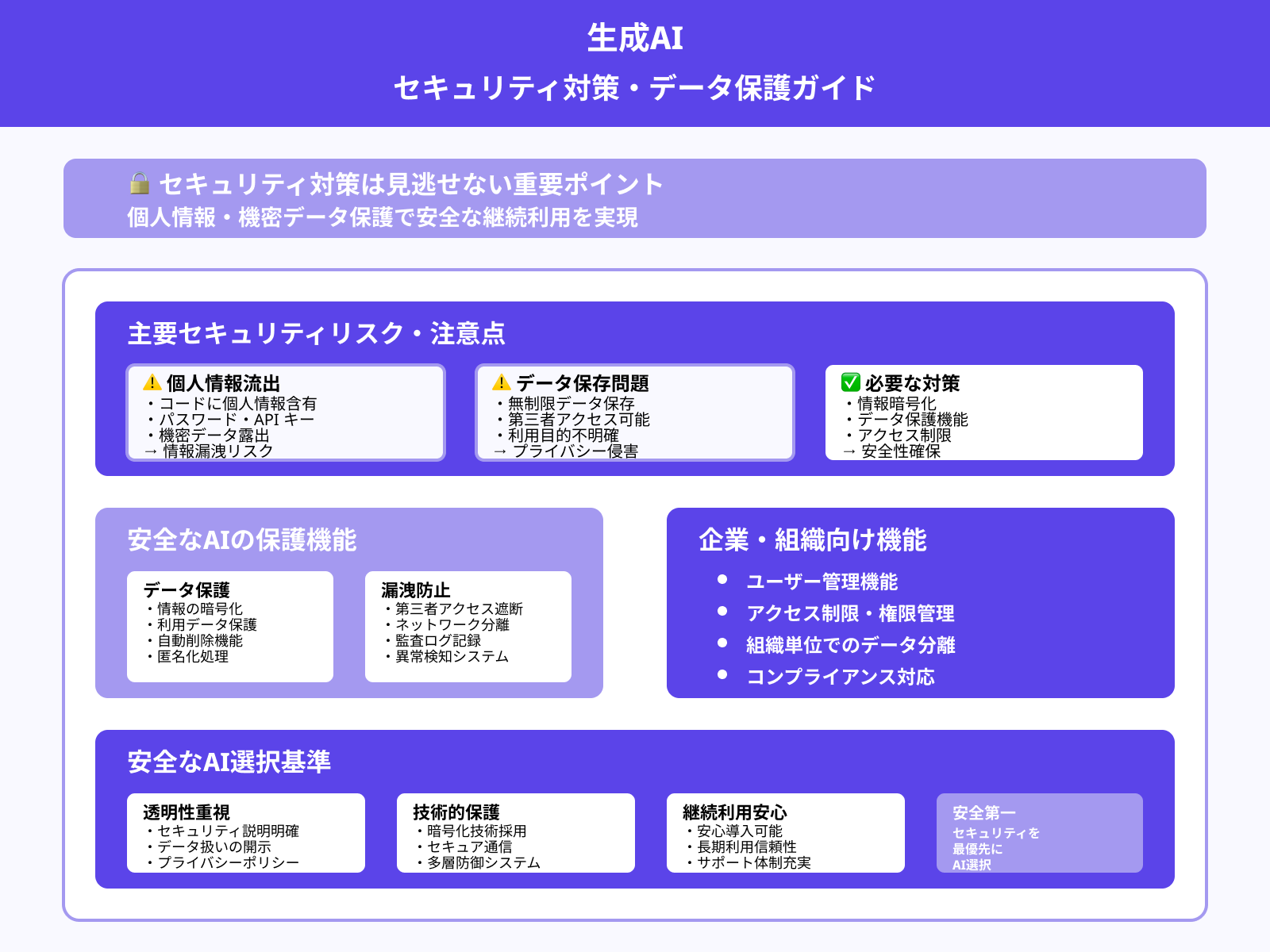

安心して使えるセキュリティ機能があるか

生成AIを使う上で、セキュリティ対策も見逃せないポイントです。

コードに個人情報やパスワードが含まれる場合、保存や出力の扱いには細心の注意が必要です。安全性の高いAIでは、情報の暗号化や利用データの保護が行われており、第三者への情報漏れのリスクを減らす工夫がされています。

また、企業や学校などで使う際には、ユーザー管理機能やアクセス制限があると安心です。

セキュリティの説明が明確で、データの扱いについて開示しているAIを選ぶことが、安全に使い続けるための大切な基準になります。安心して導入できるかどうかは、継続利用のカギにもなります。

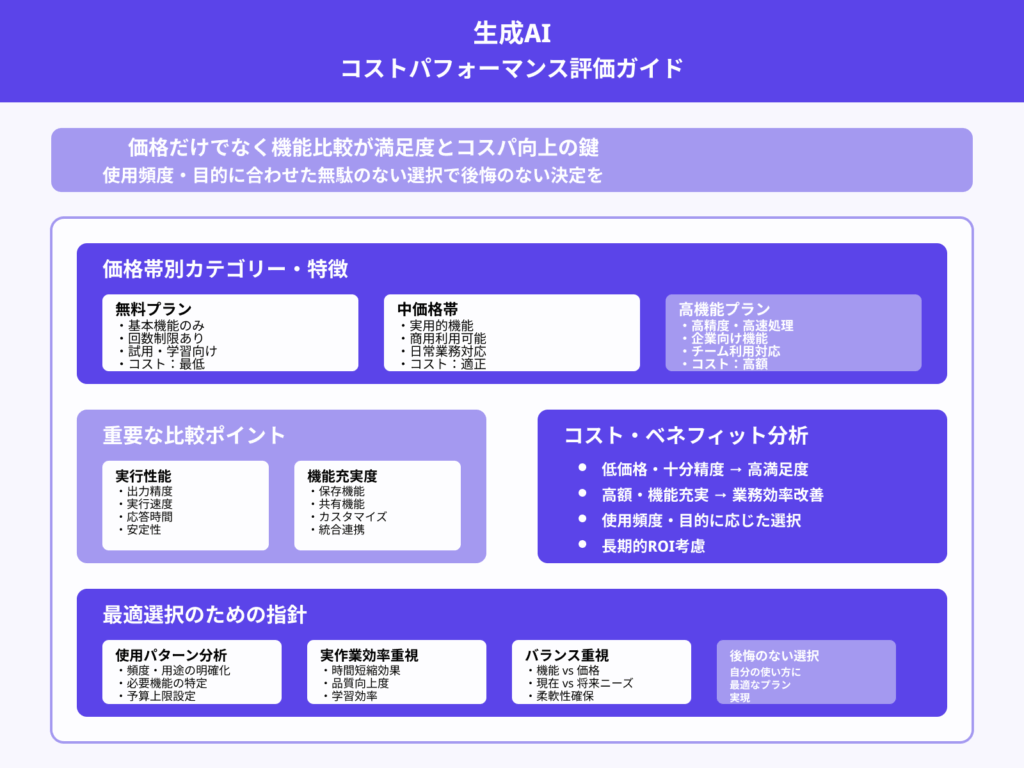

価格に見合った性能を備えているか

生成AIには無料で使えるものから有料の高機能なものまでさまざまな種類があります。

選ぶときは、月額や年額だけでなく、どんな機能が使えるかの比較が大切です。例えば、出力精度や実行速度、保存機能の有無など、実際の作業効率に直結する点を見ましょう。

費用が安くても、十分な精度があれば満足度は高くなりますし、高額でも機能が充実していれば業務効率の改善につながります。使う頻度や目的に合わせて無駄のない選択をすると、結果としてコストパフォーマンスの良さを実感できます。

単なる価格ではなく、自分の使い方に合ったバランスの良いプランを選ぶと後悔のない選択になるでしょう。

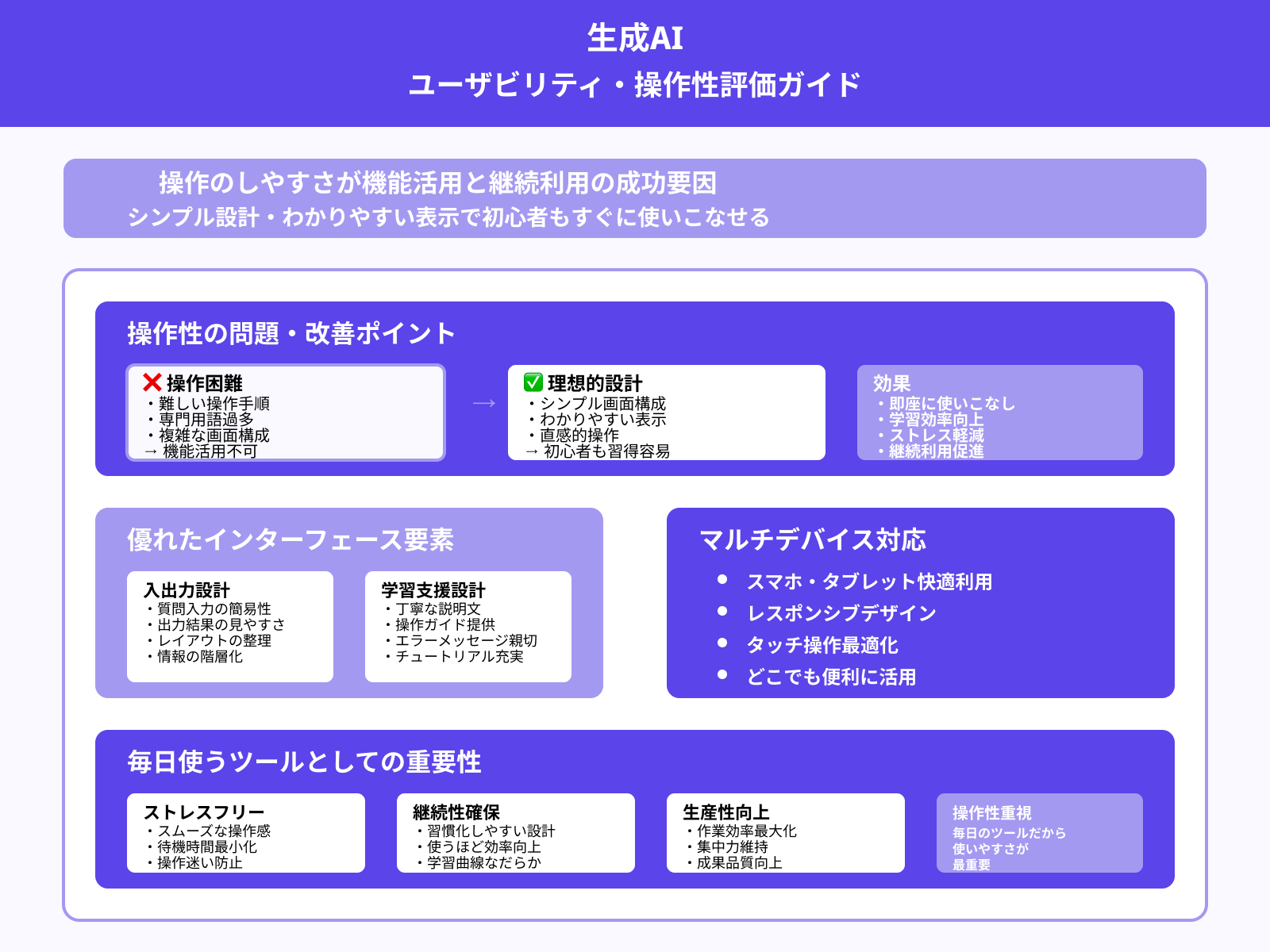

操作が直感的で使いやすい設計になっているか

生成AIを選ぶときは、操作のしやすさも重要な判断材料です。

難しい操作や専門用語が多すぎると、せっかくの機能をうまく活用できなくなることがあります。逆に、画面の構成がシンプルで、質問の入力や出力結果がわかりやすく表示されるAIなら、初心者でもすぐに使いこなせます。

コードの出力だけでなく、説明やアドバイスも見やすい設計になっていると、学習にも役立つでしょう。説明文が丁寧だったり、操作のガイドがあると安心感も増します。

スマホやタブレットでも快適に使えると、さらに便利に活用できます。特に毎日使うツールだからこそ、ストレスを感じずスムーズに使えるかどうかは非常に大切です。

プログラミング生成AIを利用すべき3つの理由

プログラミングに生成AIを利用すべき理由は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

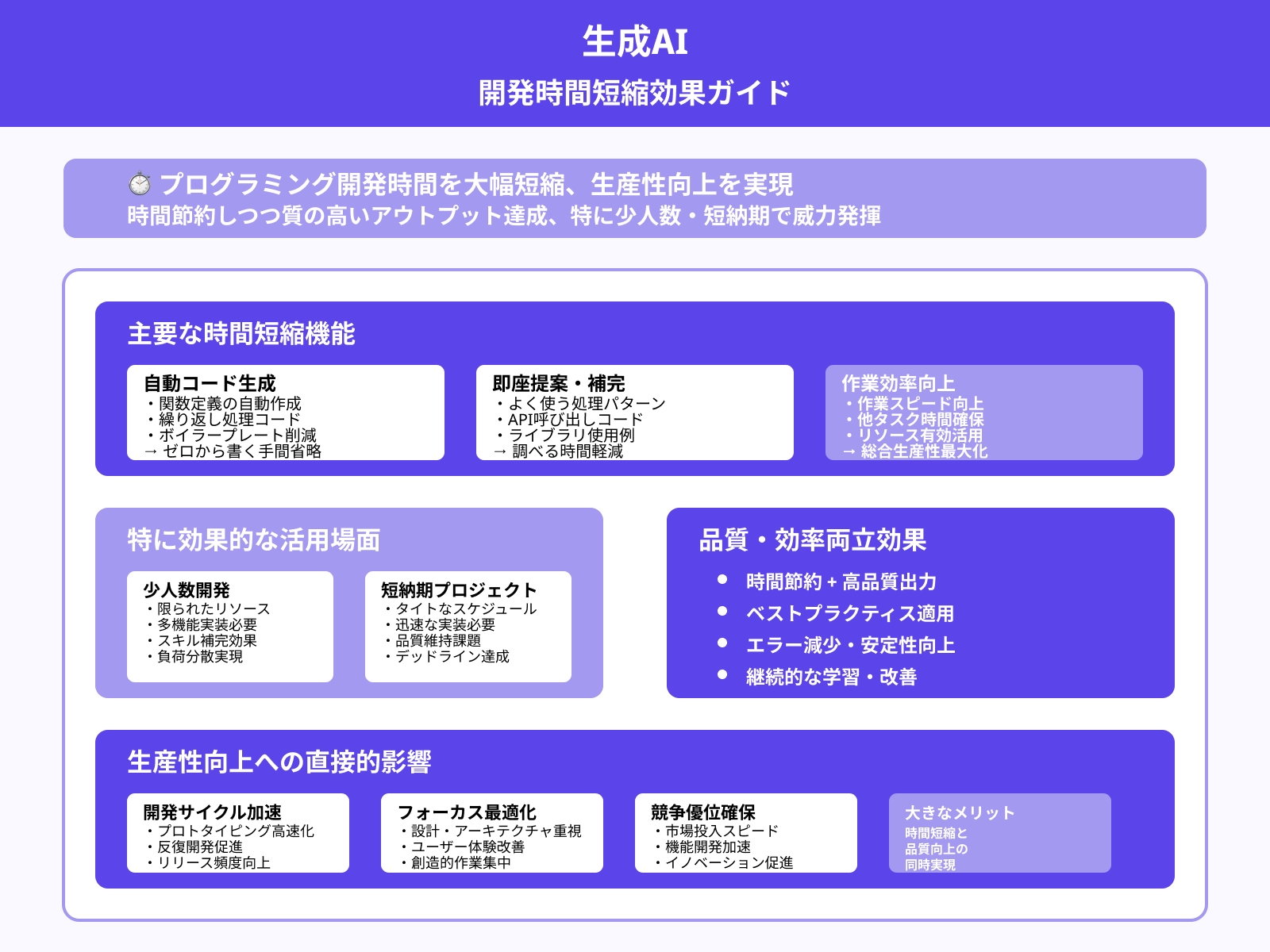

開発時間が大幅に短縮できる

生成AIを活用すると、プログラミングの開発時間を大きく短縮可能です。

たとえば、関数の定義や繰り返し処理のコードを自動で生成してくれるため、ゼロから書く手間が省けます。また、よく使う処理やAPIの呼び出しも、入力内容に合わせて即座に提案されるので、調べる時間の軽減が可能です。

これにより、作業スピードが上がり、他のタスクにも時間をまわせるようになります。特に、少人数で開発を行う場合や納期が短いプロジェクトでは、生成AIの活用が生産性向上に直結します。

時間を節約しつつ、質の高いアウトプットを目指せる点が大きなメリットです。

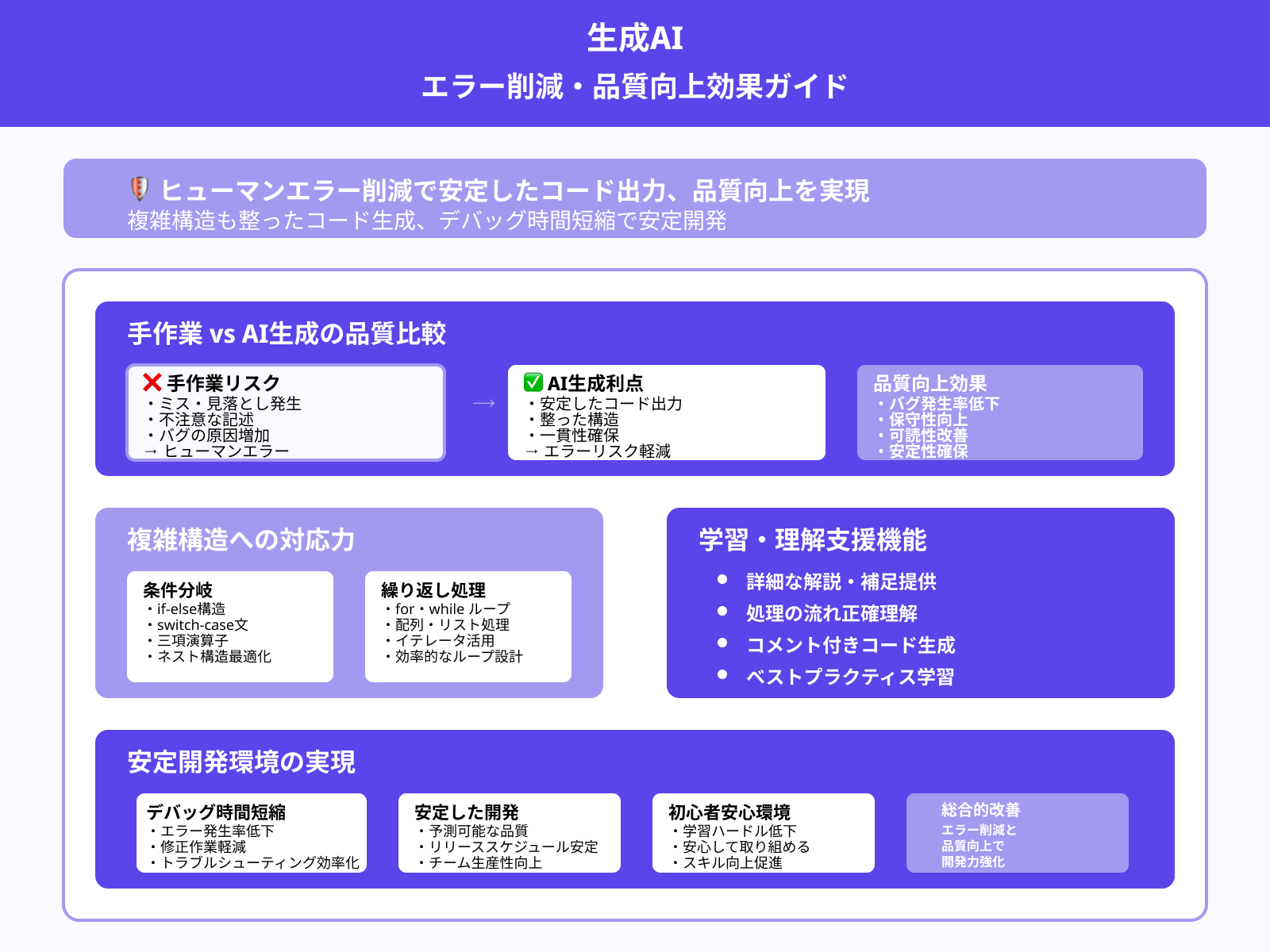

ヒューマンエラーやバグを防止しやすい

人が手作業でコードを書くと、どうしてもミスや見落としが発生します。

生成AIを使えば、安定したコードを出力してくれるため、ヒューマンエラーのリスクを減らせます。また、条件分岐や繰り返し処理などの複雑な構造でも、整ったコードが生成されるので、バグの原因となる不注意な記述を避けやすいです。

さらに、コードに対する解説や補足も得られる場合が多く、処理の流れを正確に理解しながら進められます。

結果として、修正やデバッグにかかる時間も少なくなり、より安定した開発が実現可能です。初心者にとっても安心して取り組める環境が整います。

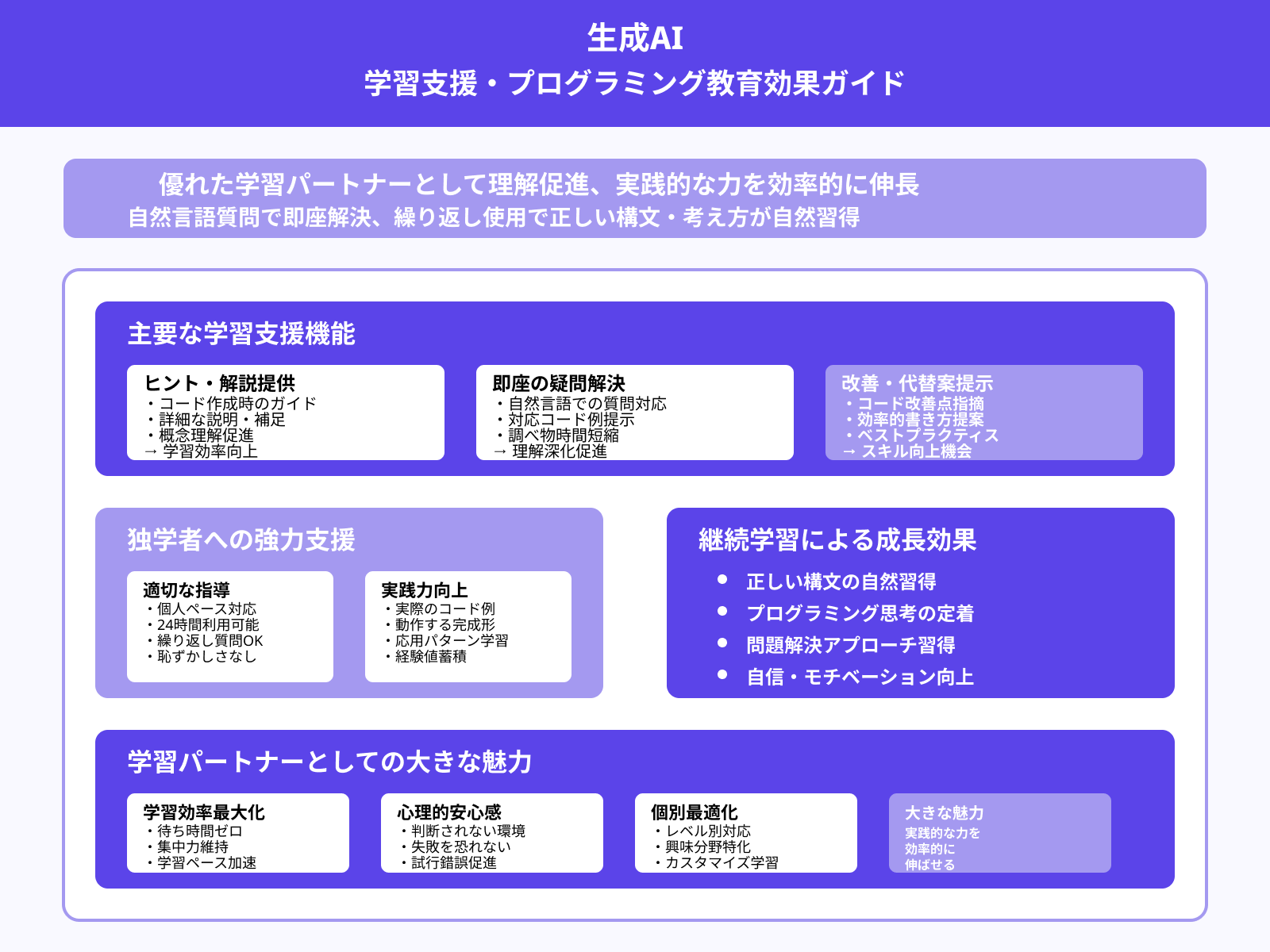

適切なスキル学習のサポートになる

生成AIは、コードを書くときのヒントや解説を与えてくれるため、学習のパートナーとしても優れています。

わからない部分を自然言語で質問すれば、対応するコード例や説明をすぐに受け取れるので、調べ物に時間を取られずに理解を深められるでしょう。また、書いたコードに対する改善点や代替案を示してくれることもあり、より効率的な書き方を学ぶ機会にもつながります。

特に独学でプログラミングを始めた人にとって、適切な学習支援を受けながら実践的な力を伸ばせる点は大きな魅力です。繰り返し使うと、自然と正しい構文や考え方が身についていきます。

生成AIを利用してプログラミングをする際のコツ3選

生成AIを利用してプログラミングをする際のコツは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

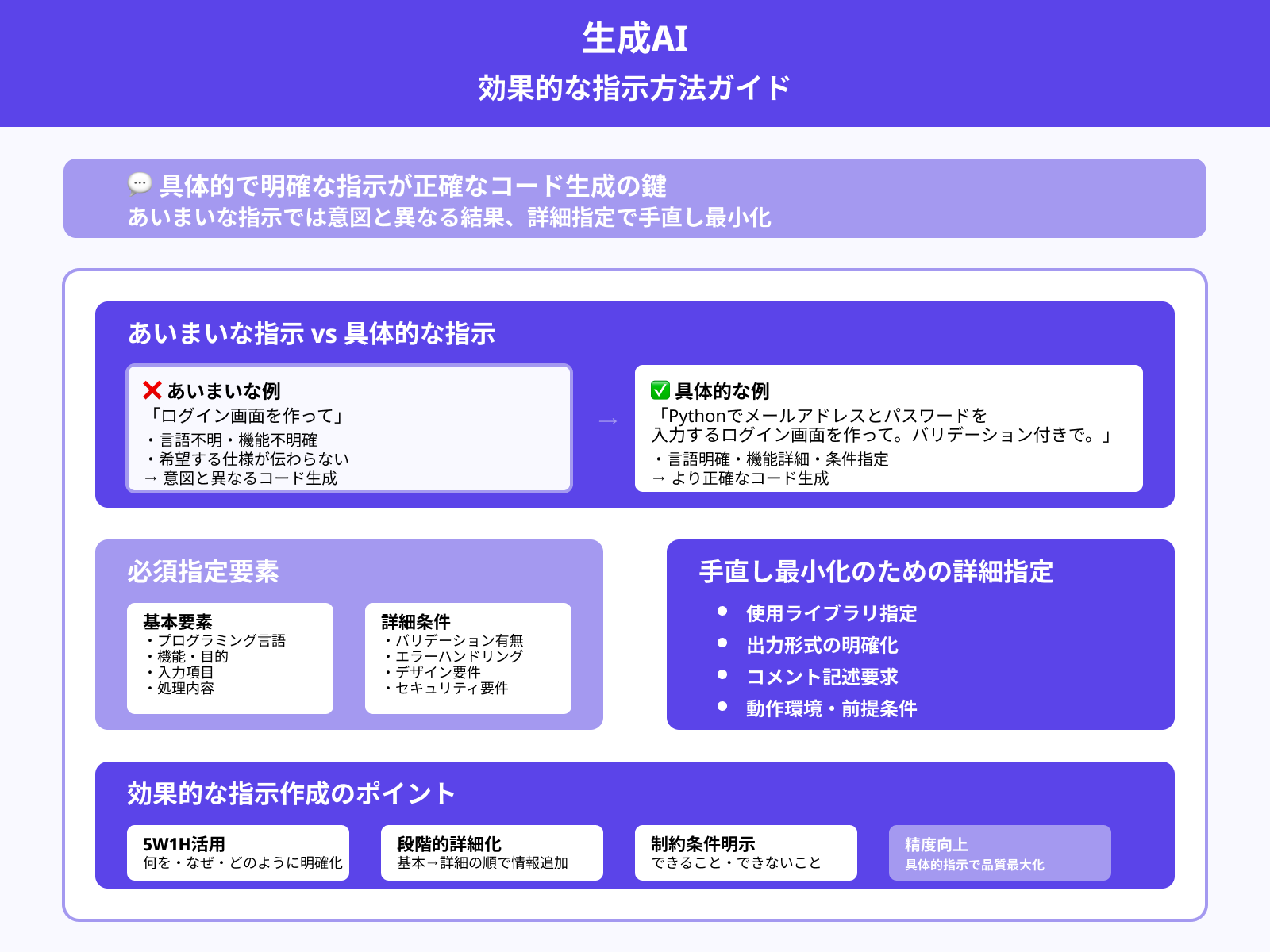

明確で具体的なプロンプトを作る

生成AIを使ってプログラミングをする際は、入力する指示があいまいだとうまく動きません。

たとえば「ログイン画面を作って」とだけ伝えても、希望する言語や使いたい機能が伝わらなければ、意図と異なるコードが返ってきます。

「Pythonでメールアドレスとパスワードを入力するログイン画面を作って。バリデーション付きで。」のように、具体的に目的や条件を伝えると、より正確なコードが生成されやすくなります。また、使いたいライブラリや出力形式を含めて書くと、手直しが少なく済むでしょう。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプトの作り方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

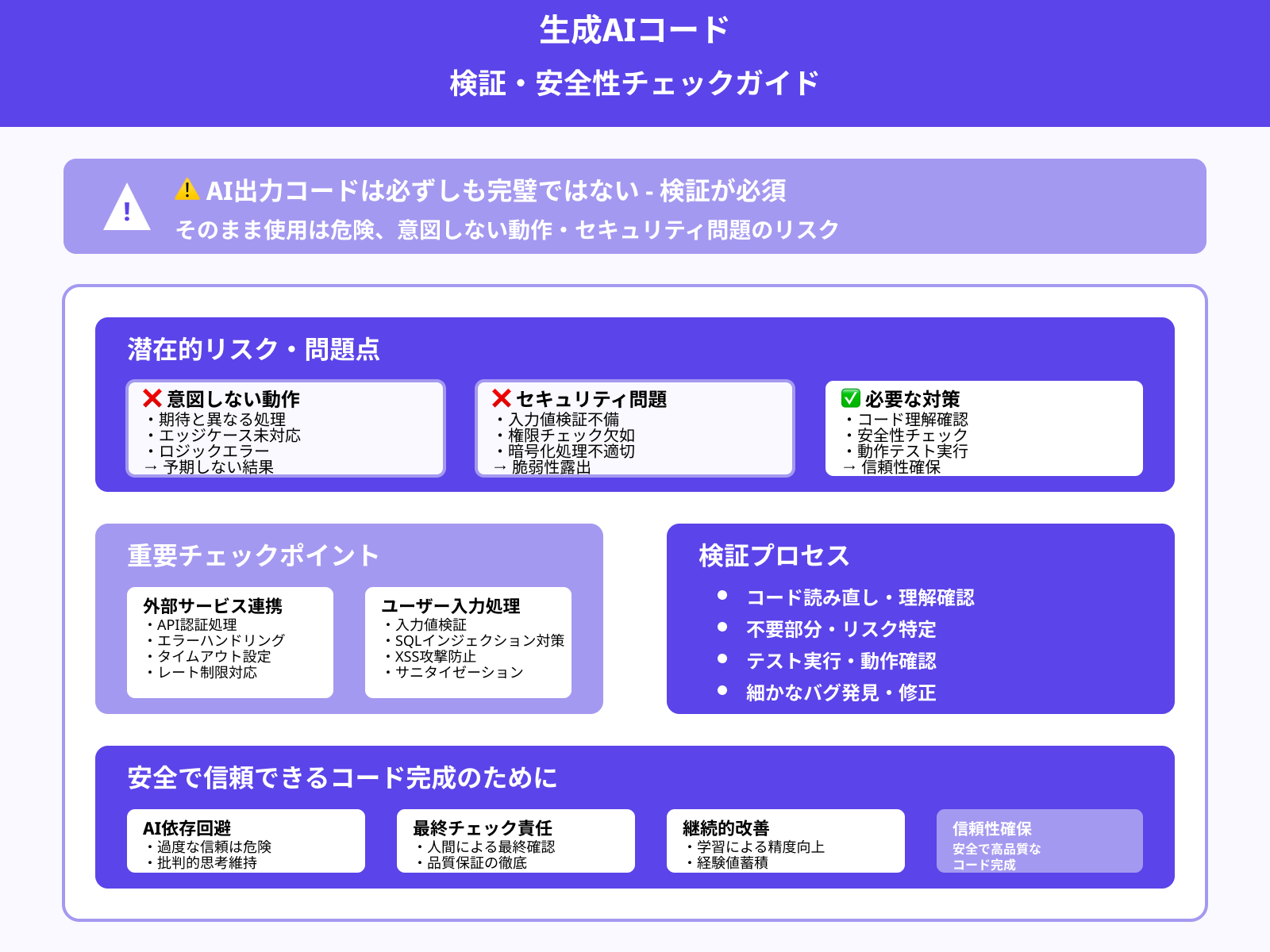

生成されたコードは必ずレビューする

生成AIが出力したコードは便利に見えても、必ずしも完璧ではありません。そのまま使うと、意図しない動作やセキュリティの問題が含まれている場合があります。

必ずコードを読み直して、何をしているのか理解し、不要な部分やリスクがないかを確認しましょう。特に外部サービスとの連携やユーザー入力を扱う処理では、安全性のチェックが重要です。

たとえ一見正しそうでも、細かなバグが潜んでいることもあるため、テストを実行して動作の確認も大切です。AIに頼りすぎず、最後のチェックは自分で行うと、より安全で信頼できるコードが完成します。

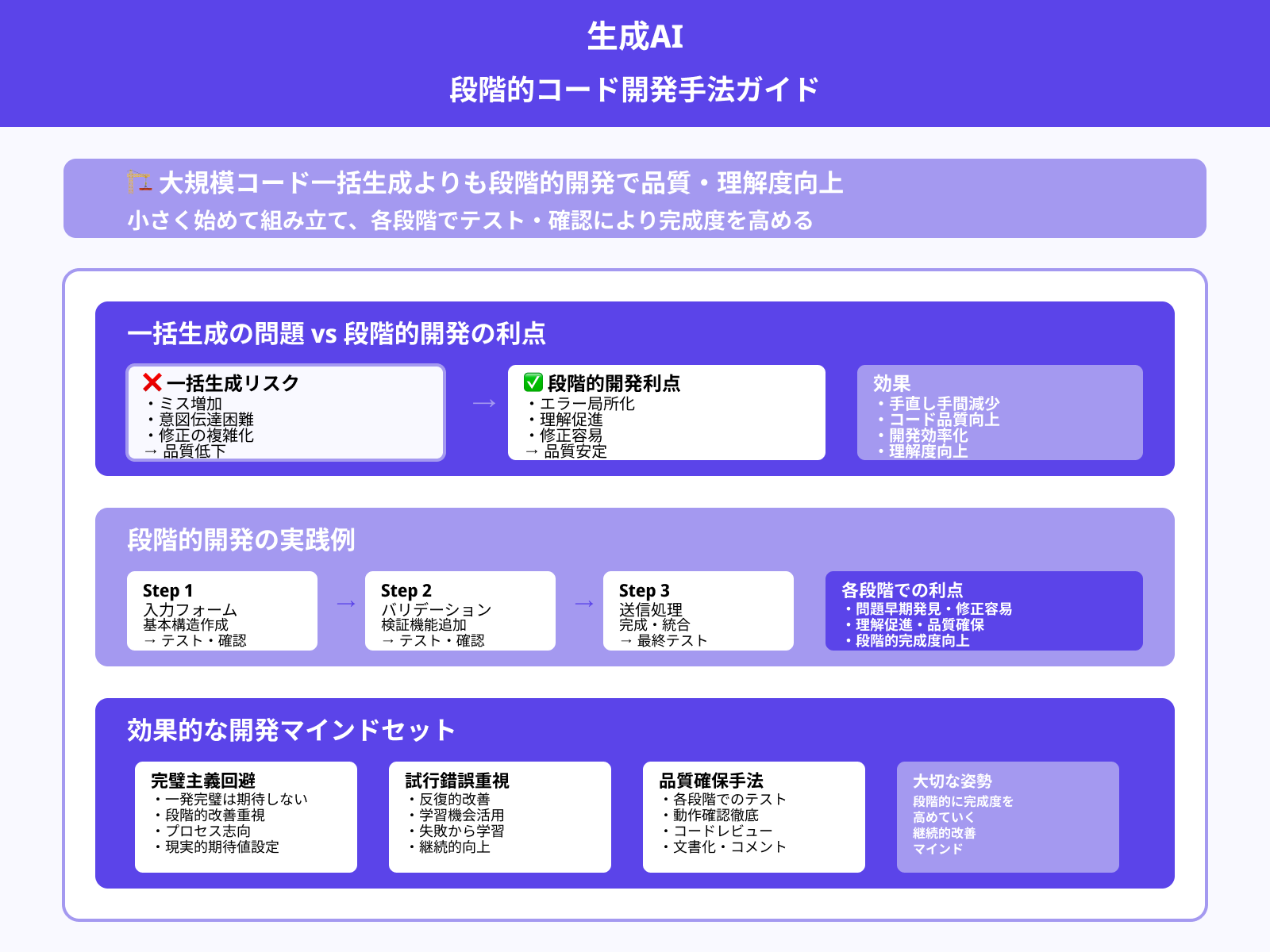

段階的に生成させて修正を重ねる

一度に大きなコードを生成しようとすると、ミスが増えたり意図が伝わりにくくなる場合があります。

まずは簡単な構造や一部の処理から順番に作らせて、少しずつ組み立てていくのが効果的です。たとえば、入力フォームだけ、次にバリデーション、最後に送信処理というように、段階的に指示を出せば、修正もしやすくなります。

さらに、それぞれの段階でテストや確認を行うと、後から手直しする手間を減らせるでしょう。段階ごとに確認を挟めば、理解もしやすくコードの品質も安定します。

生成AIを使うときは、一発で完璧なコードを期待するのではなく、試行錯誤を重ねながら完成度を高めていく姿勢が大切です。

プログラミング生成AIを使う際によく抱く疑問

プログラミングができる生成AIに関してよくある質問は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

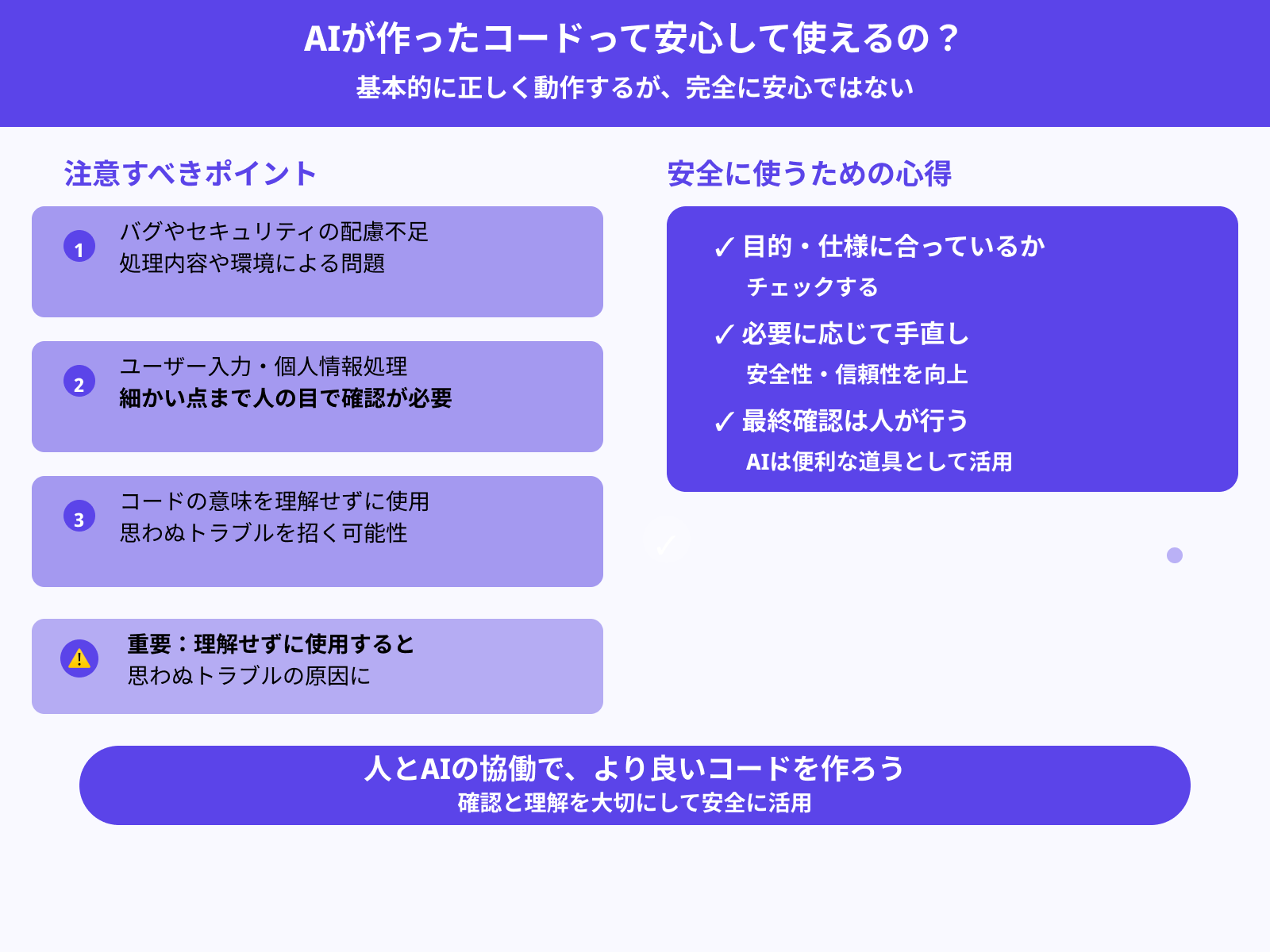

AIが作ったコードって安心して使えるの?

生成AIが出力するコードは基本的に正しく動作するように作られていますが、完全に安心というわけではありません。

処理内容や環境によってはバグが含まれることもあり、セキュリティ面での配慮が不足している場合もあります。特にユーザーの入力を扱う場面や、個人情報に関わる処理では、細かい点まで人の目での確認が大切です。

また、コードの意味を理解せずにそのまま使うと、思わぬトラブルを招く場合があります。

生成されたコードが自分の目的や仕様に合っているかをチェックし、必要に応じて手直しすると、安全性や信頼性を高められます。AIは便利な道具ですが、最終確認は人が行う意識を持ちましょう。

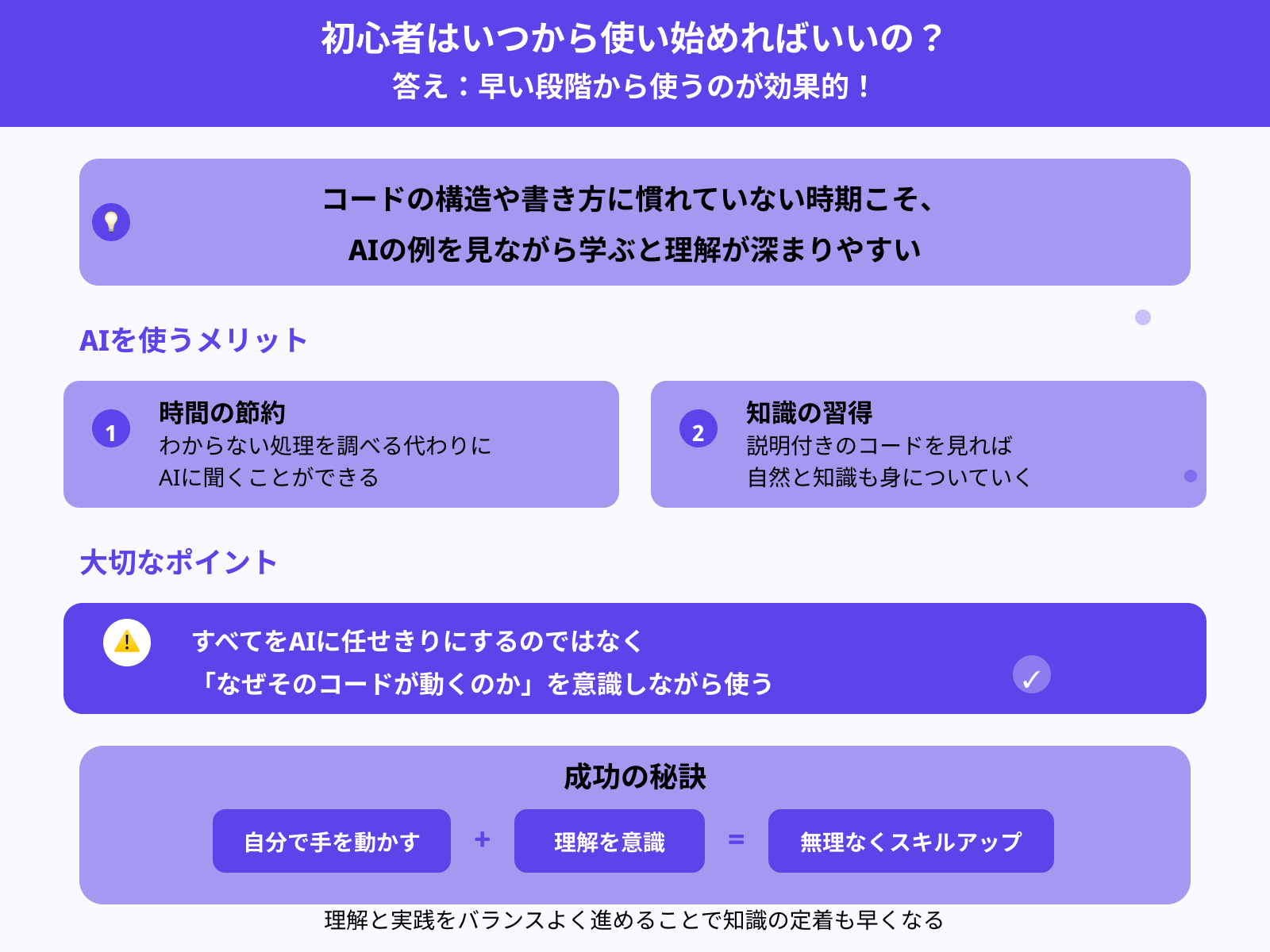

初心者はいつから使い始めればいいの?

プログラミング初心者でも、早い段階から生成AIを使って学ぶのは効果的です。むしろ、コードの構造や書き方に慣れていない時期こそ、AIの例を見ながら学ぶと理解が深まりやすくなります。

わからない処理を調べる代わりにAIに聞くと、時間の節約にもなりますし、説明付きのコードを見れば自然と知識も身についていきます。

ただし、すべてをAIに任せきりにするのではなく「なぜそのコードが動くのか」を意識しながら使いましょう。

自分で手を動かしながら使えば、知識の定着も早くなります。理解と実践をバランスよく進めると、初心者でも無理なくスキルアップできます。

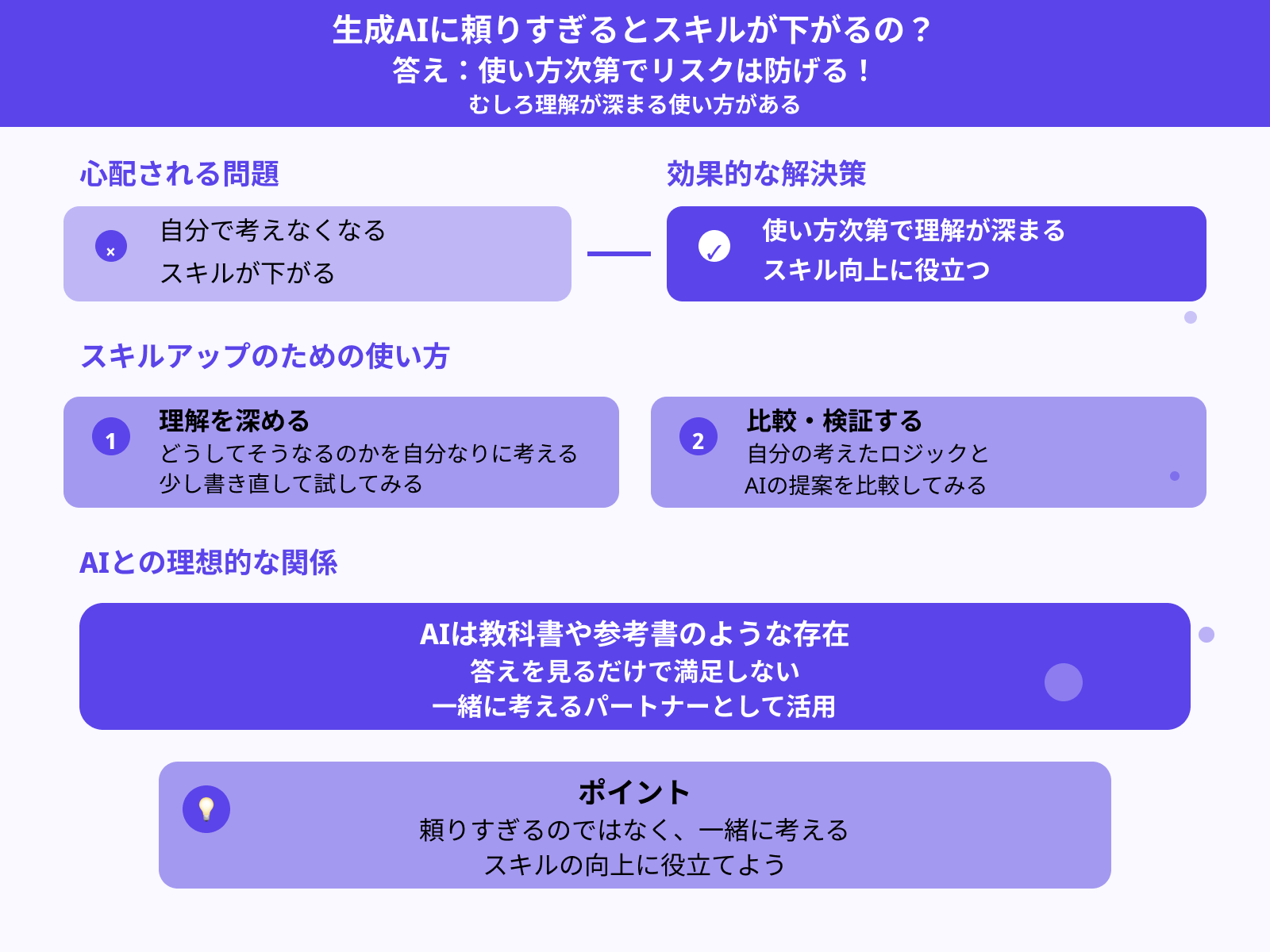

生成AIに頼りすぎるとスキルが下がるの?

生成AIを使い続けると、自分で考えなくなってスキルが下がるのではと心配する人もいますが、使い方次第でそのリスクは防げます。

たとえば、出力されたコードを読むだけでなく、どうしてそうなるのかを自分なりに考えたり、少し書き直して試してみるなどの工夫をすれば、むしろ理解が深まります。

AIは教科書や参考書のような存在として活用し、答えを見るだけで満足しないことが大切です。また、自分の考えたロジックとAIの提案を比較してみるのも学びにつながります。

頼りすぎるのではなく、一緒に考えるパートナーとして使い、スキルの向上に役立てましょう。

まとめ

この記事では、プログラミングができる生成AIに関して、以下の内容を解説しました。

AIが作るコードは便利で時短にもつながりますが、最終的な確認や理解は人の手で行うことが重要です。また、初心者でも早い段階から使い始めると、学習を効率化できるというメリットがあります。

生成AIを賢く活用すれば、スキルを落とすどころか、むしろ伸ばすきっかけになります。大切なのは、ただ使うのではなく、理解しながらの活用です。

なお、今回紹介したプログラミング特化の生成AI(コード生成AI)について、より詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。