ChatGPTで文字起こしする方法3選!活用のコツ、事例を解説

ChatGPTでの文字起こしは本当に正確にできるの?

時間やコストはどれくらい削減できるの?

どんな場面で役立つの?

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

近年、会議やインタビュー、動画配信などで発生する大量の音声データを効率的にテキスト化するニーズが高まっています。

そこで注目されているのが、ChatGPTでの文字起こしです。ChatGPTを使えば音声を短時間でテキスト化でき、要約や翻訳まで一貫して行えます。

本記事では、ChatGPTでの文字起こしについて以下の内容を解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

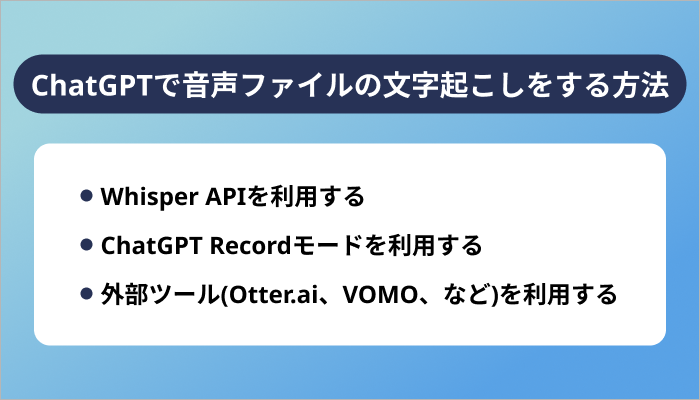

ChatGPTで音声ファイルの文字起こしをする方法3選

ChatGPTで音声ファイルの文字起こしをする方法は主に次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

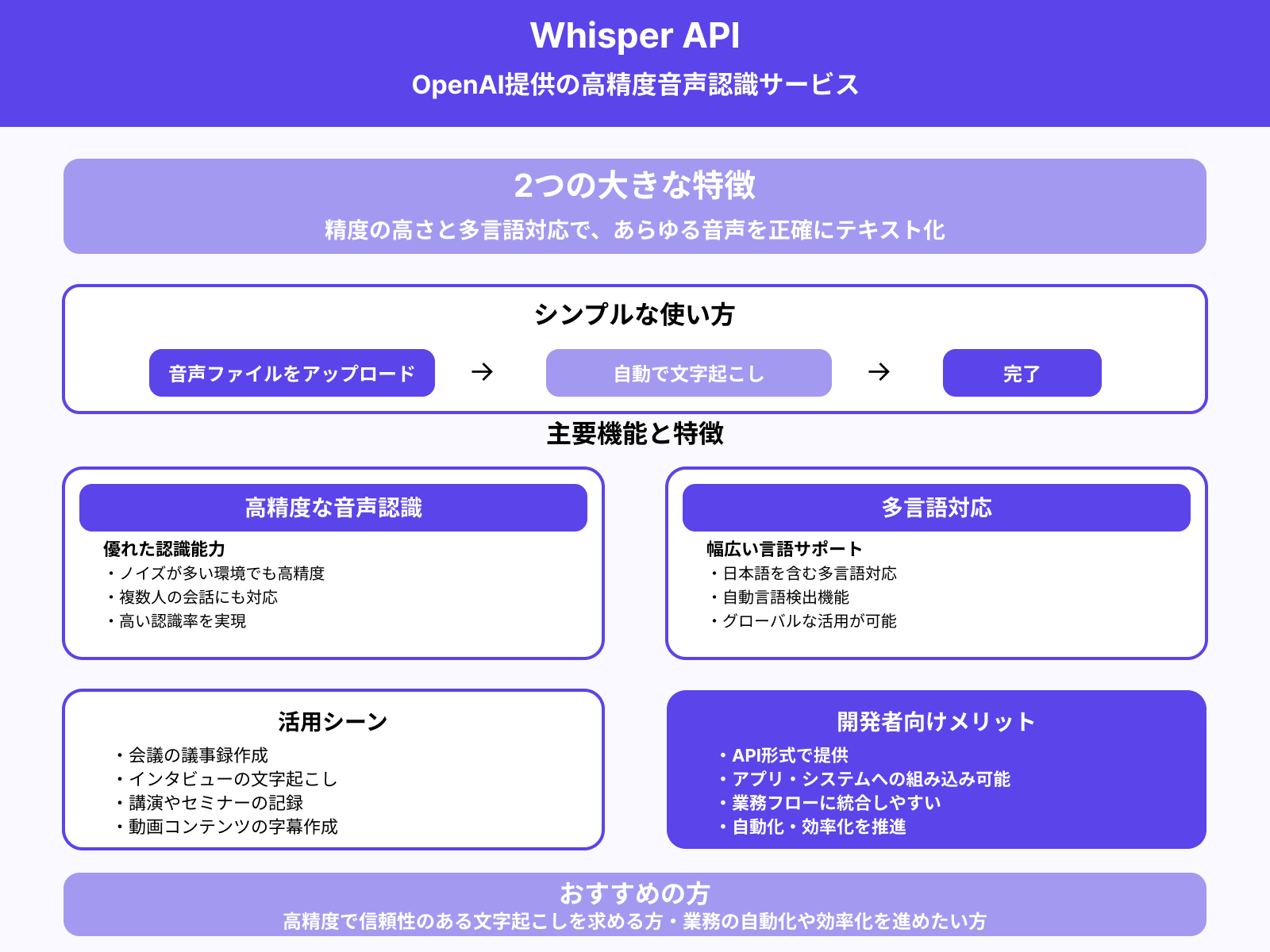

Whisper APIを利用する

Whisper APIはOpenAIが提供する音声認識サービスで、精度の高さと多言語対応が大きな特徴です。

音声ファイルをアップロードするだけで自動的に文字起こしが行われ、日本語を含むさまざまな言語に対応しています。特にノイズが多い環境や複数人の会話でも高い認識率を発揮するため、会議やインタビューの記録に役立ちます。

さらにAPIとして提供されているので、自分のアプリやシステムに組み込むことも可能です。

開発者にとっては業務フローに組み込みやすく、自動化や効率化を進めやすい点もメリットといえます。高精度で信頼性のある文字起こしを求める方におすすめの方法です。

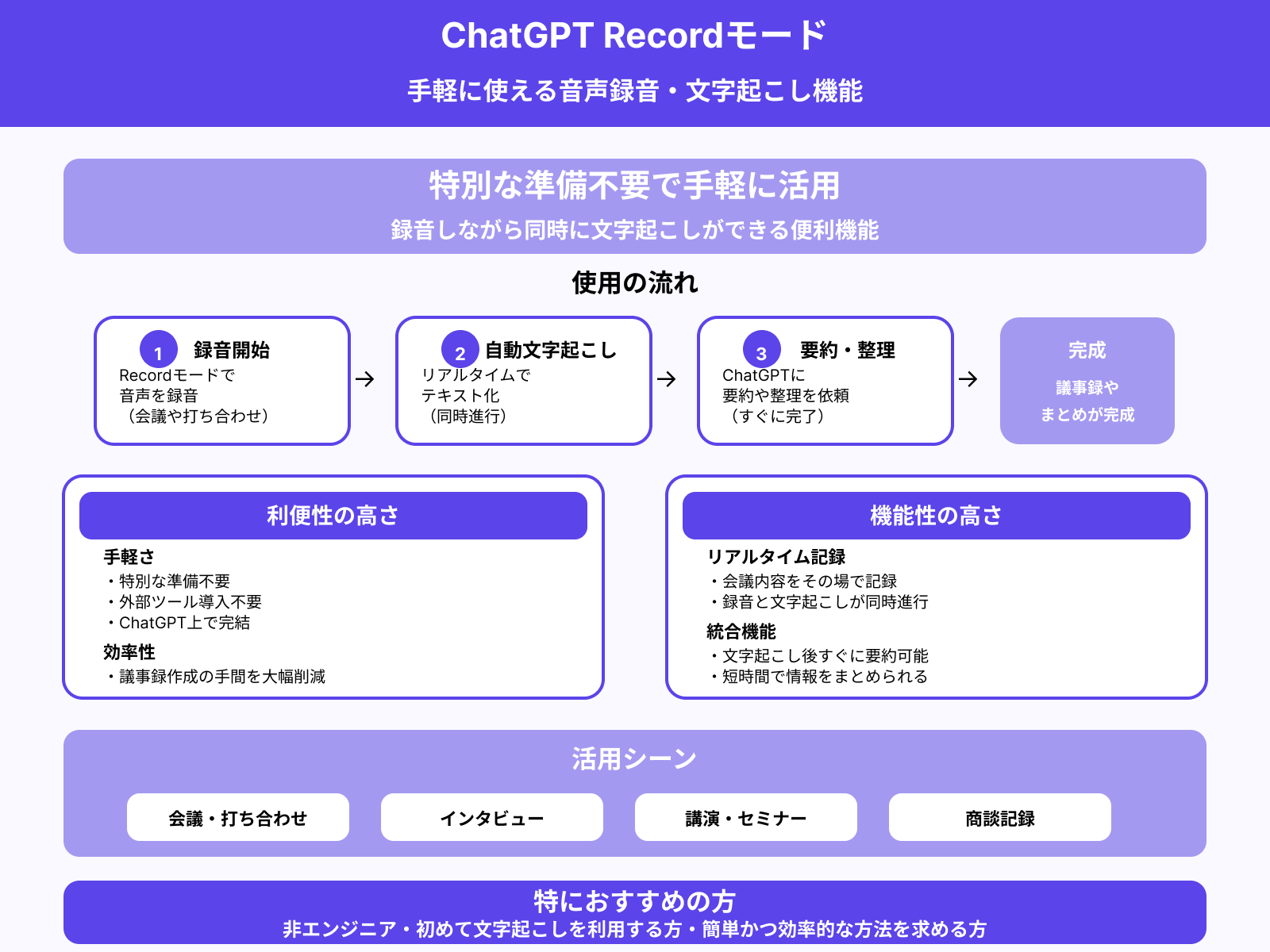

ChatGPT Recordモードを利用する

ChatGPTのRecordモードを利用すれば、音声を録音しながら同時に文字起こしができるため、特別な準備をしなくても手軽に活用できます。

会議や打ち合わせの内容をリアルタイムで記録できるので、後から議事録を作成する手間を大幅に削減できる点が大きな魅力です。さらに文字起こし後のテキストは、そのままChatGPTに要約や整理を依頼できるため、必要な情報を短時間でまとめられるでしょう。

外部ツールを導入する必要がなく、ChatGPT上で完結する点も使いやすさにつながります。特に非エンジニアや初めて文字起こしを利用する方にとって、簡単かつ効率的な方法としておすすめできます。

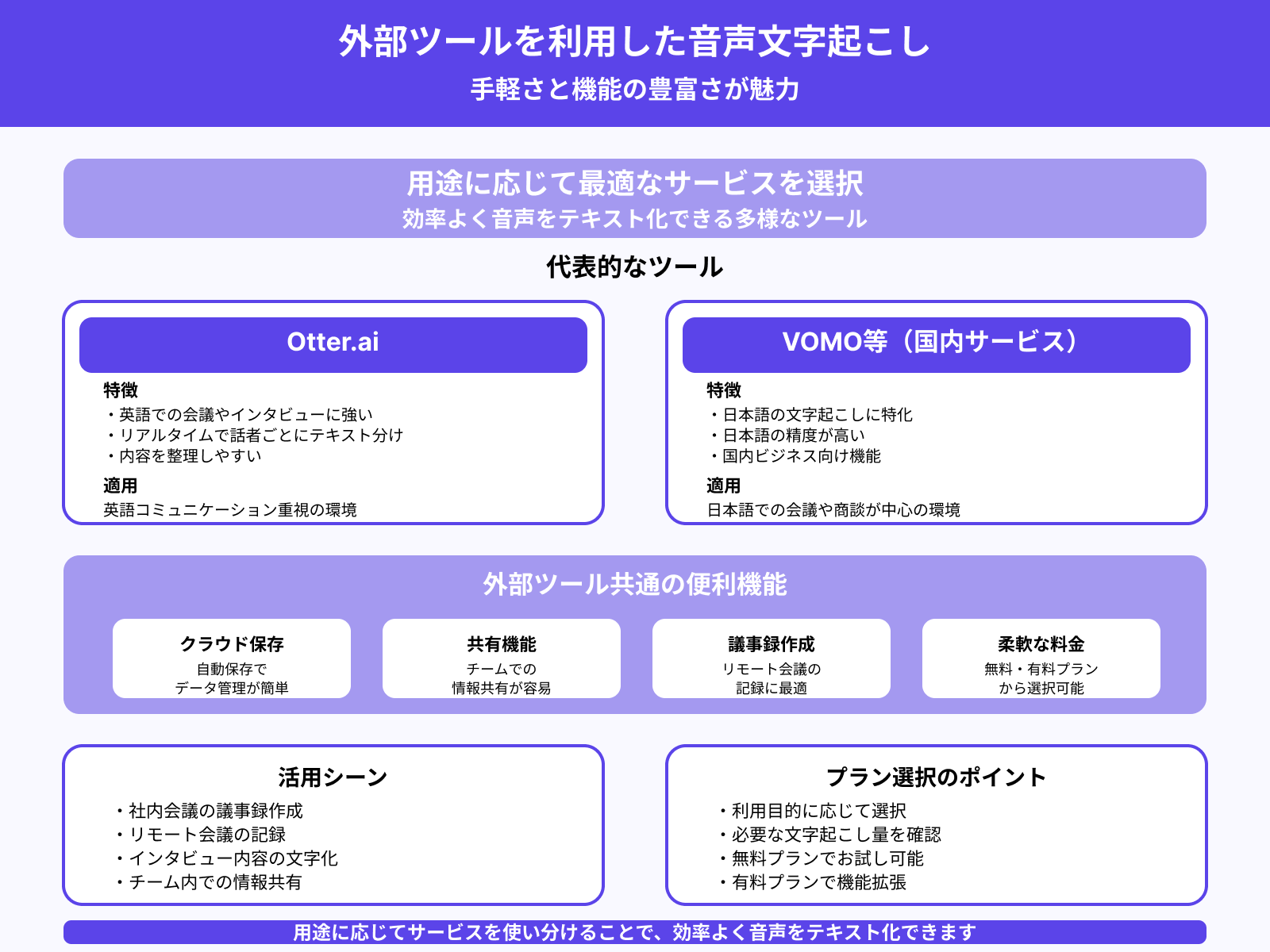

外部ツール(Otter.ai、VOMO、など)を利用する

外部ツールを利用する方法は、手軽さと機能の豊富さが魅力です。

例えばOtter.aiは英語での会議やインタビューに強く、リアルタイムで話者ごとにテキストを分けてくれるため内容を整理しやすいです。一方、日本語の文字起こしを重視するならVOMOなど国内サービスが適しています。

これらのツールはクラウドに自動保存され、共有機能も備わっているため、チームでの情報共有やリモート会議の議事録作成に役立ちます。

無料プランと有料プランが用意されているので、利用目的や必要な文字起こし量に合わせて選べる点も便利です。用途に応じてサービスを使い分けることで、効率よく音声をテキスト化できます。

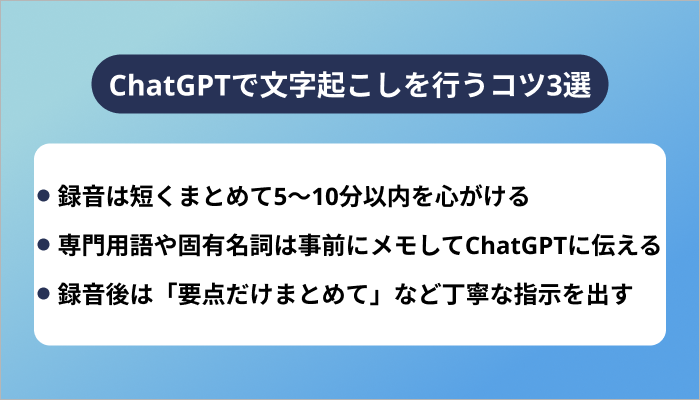

ChatGPTで文字起こしを行うコツ3選

ChatGPTで文字起こしを行うコツは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

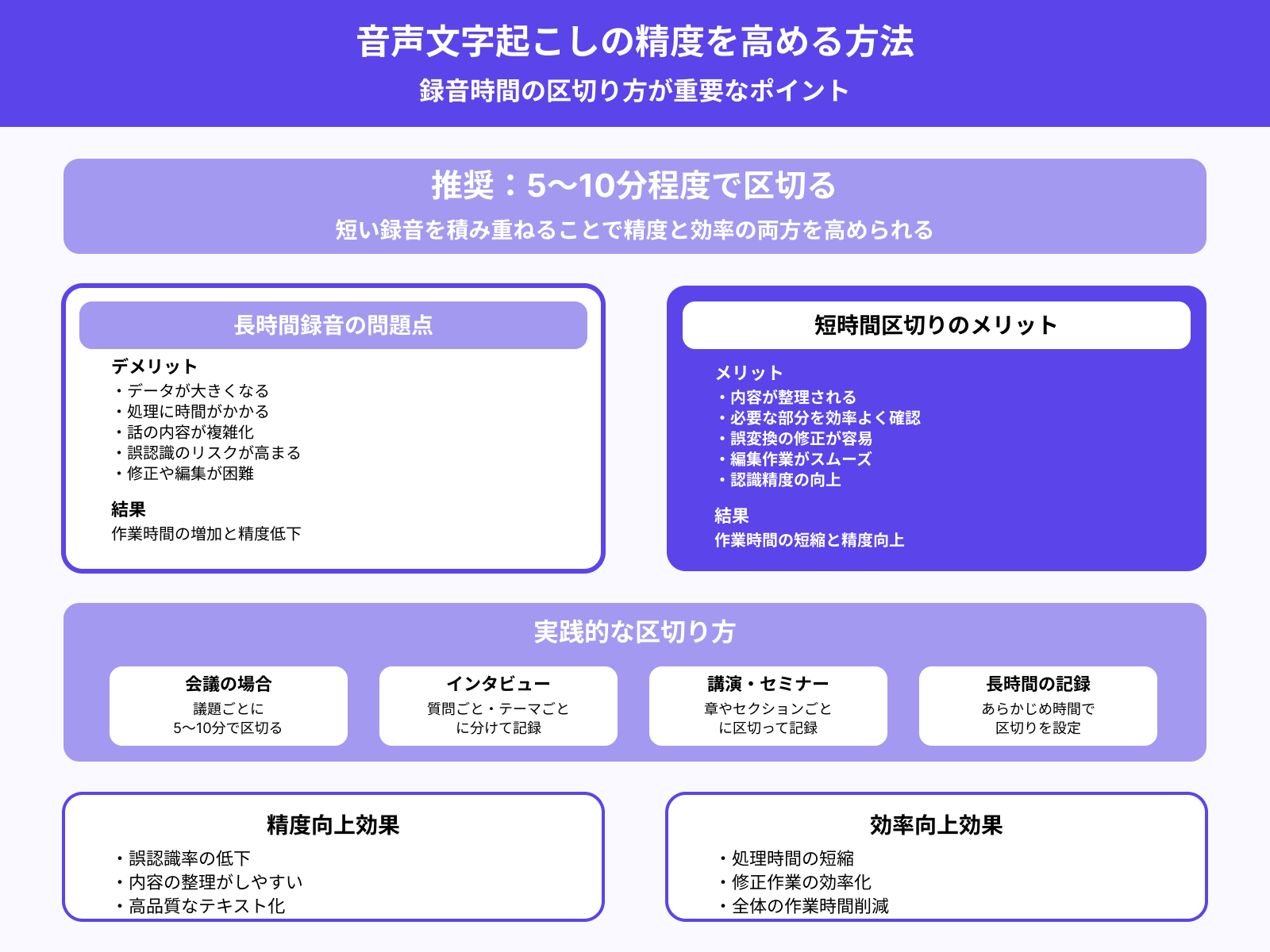

録音は短くまとめて5~10分以内を心がける

音声ファイルを文字起こしする際は、録音時間を短く区切ることが精度を高めるポイントです。

長時間の録音はデータが大きくなり処理に時間がかかるだけでなく、話の内容が複雑になり誤認識のリスクも高まります。5〜10分程度で区切ることで内容が整理され、必要な部分を効率よく確認できます。

また短い単位なら誤変換の修正や編集も容易になり、結果的に作業時間を短縮できるでしょう。会議やインタビューの録音も、あらかじめ区切って記録すると後から扱いやすくなります。

短い録音を積み重ねると精度と効率の両方を高められるのが大きな利点です。

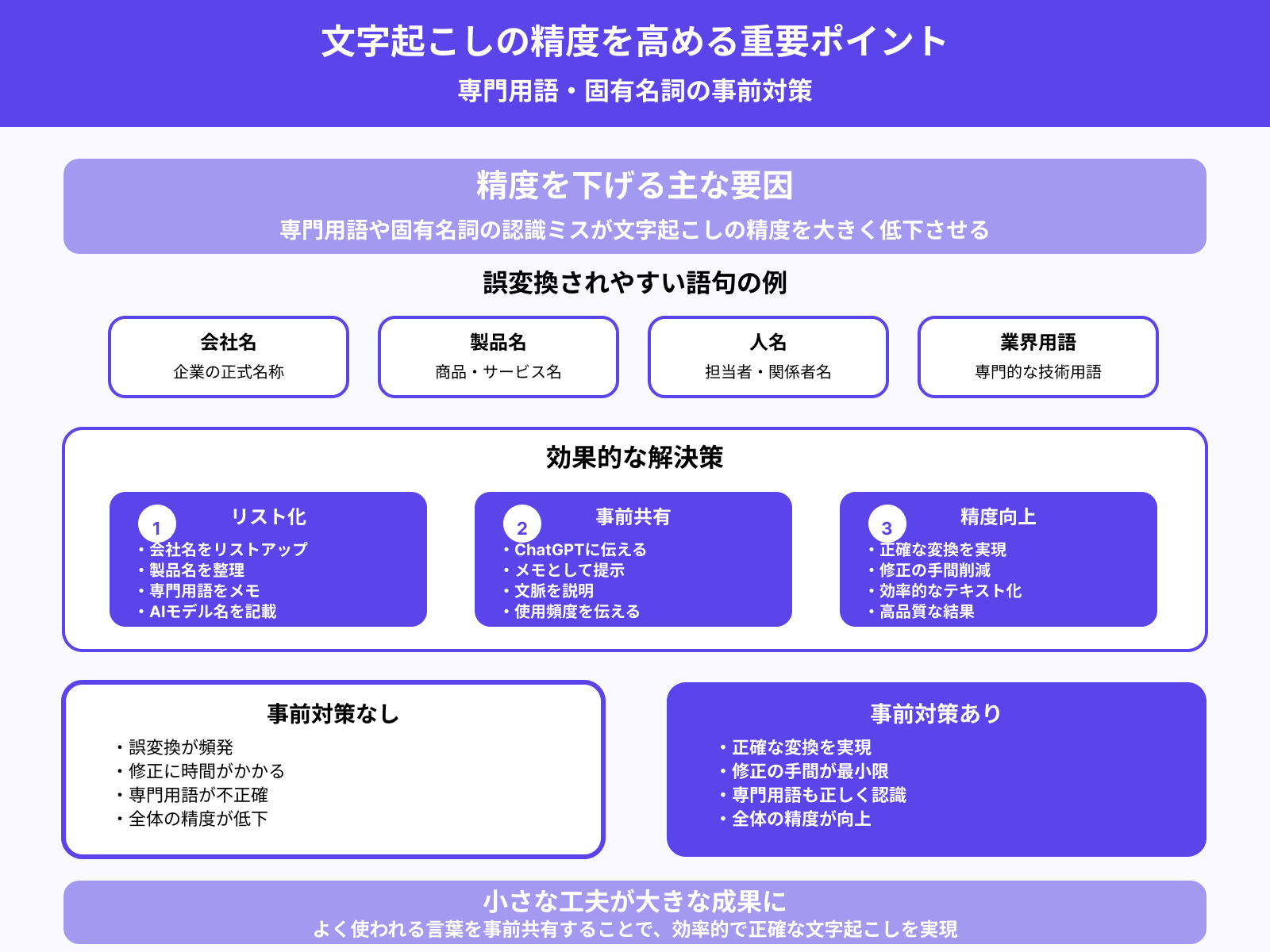

専門用語や固有名詞は事前にメモしてChatGPTに伝える

文字起こしを行う際に精度を下げやすい要因の1つが、専門用語や固有名詞の認識ミスです。特に会社名、製品名、人名などは誤変換されやすいため、事前にリスト化してChatGPTに伝えておくと正確な変換が期待できます。

例えば「AIモデル名」や「専門的な業界用語」をメモとして提示すると、文字起こしの結果に反映されやすくなるでしょう。またメモを活用すれば後から修正する手間も減り、効率的にテキスト化が進められます。

会議やインタビューでよく使われる言葉をあらかじめ共有しておくことは、小さな工夫ですが大きな成果につながる重要なポイントです。

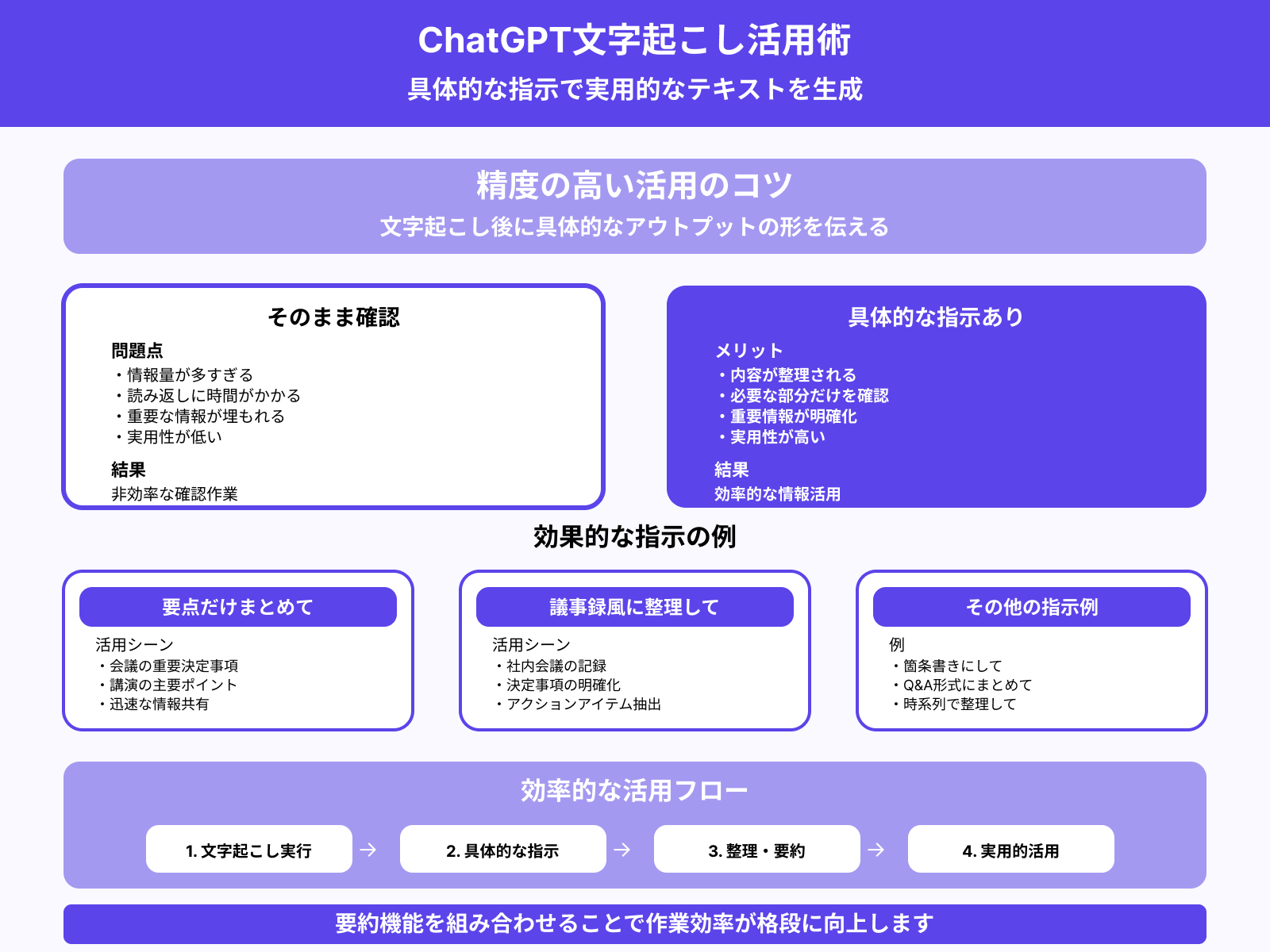

録音後は「要点だけまとめて」など丁寧な指示を出す

ChatGPTに文字起こしを依頼した後は、そのまま文章を確認するだけでなく「要点だけまとめて」や「議事録風に整理して」など具体的な指示を出すと、より実用的なテキストが得られます。

単に文字起こしをしただけでは情報量が多すぎて読み返しに時間がかかりますが、丁寧な依頼をすると内容が整理され、必要な部分だけを効率よく確認できます。特に会議やインタビューのように情報が多い場面では、要約機能を組み合わせると作業効率が格段に向上するでしょう。

ChatGPTに具体的なアウトプットの形を伝えられ、精度の高い文字起こし活用のコツです。

ChatGPTで文字起こしを行うメリット3選

ChatGPTで文字起こしを行うメリットは次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

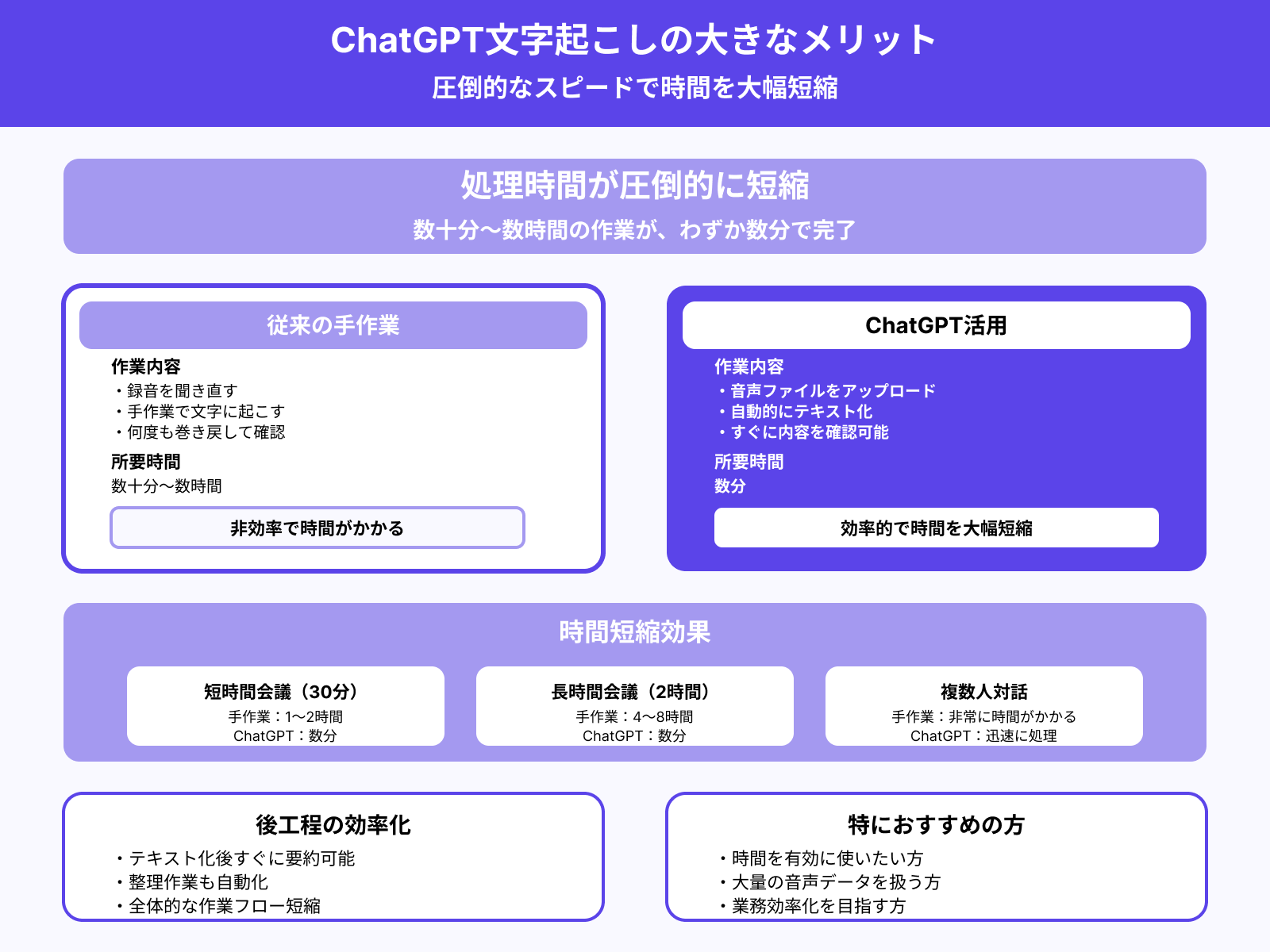

高速でテキスト化できるので時間短縮になる

ChatGPTを使った文字起こしの大きなメリットは、とにかくスピードが早いことです。

通常であれば会議やインタビューの録音を聞き直しながら手作業で文字に起こす必要があり、数十分から数時間かかる場合もあります。

しかしChatGPTなら音声ファイルをアップロードするだけで自動的にテキスト化でき、内容をすぐに確認が可能です。特に長時間の会議や複数人の対話を扱う場合でも、処理時間は人が行うより圧倒的に短縮されます。

またテキスト化したデータはそのまま要約や整理に活用できるため、後工程の作業も効率化されます。時間を有効に使いたい方にとって大きな利点です。

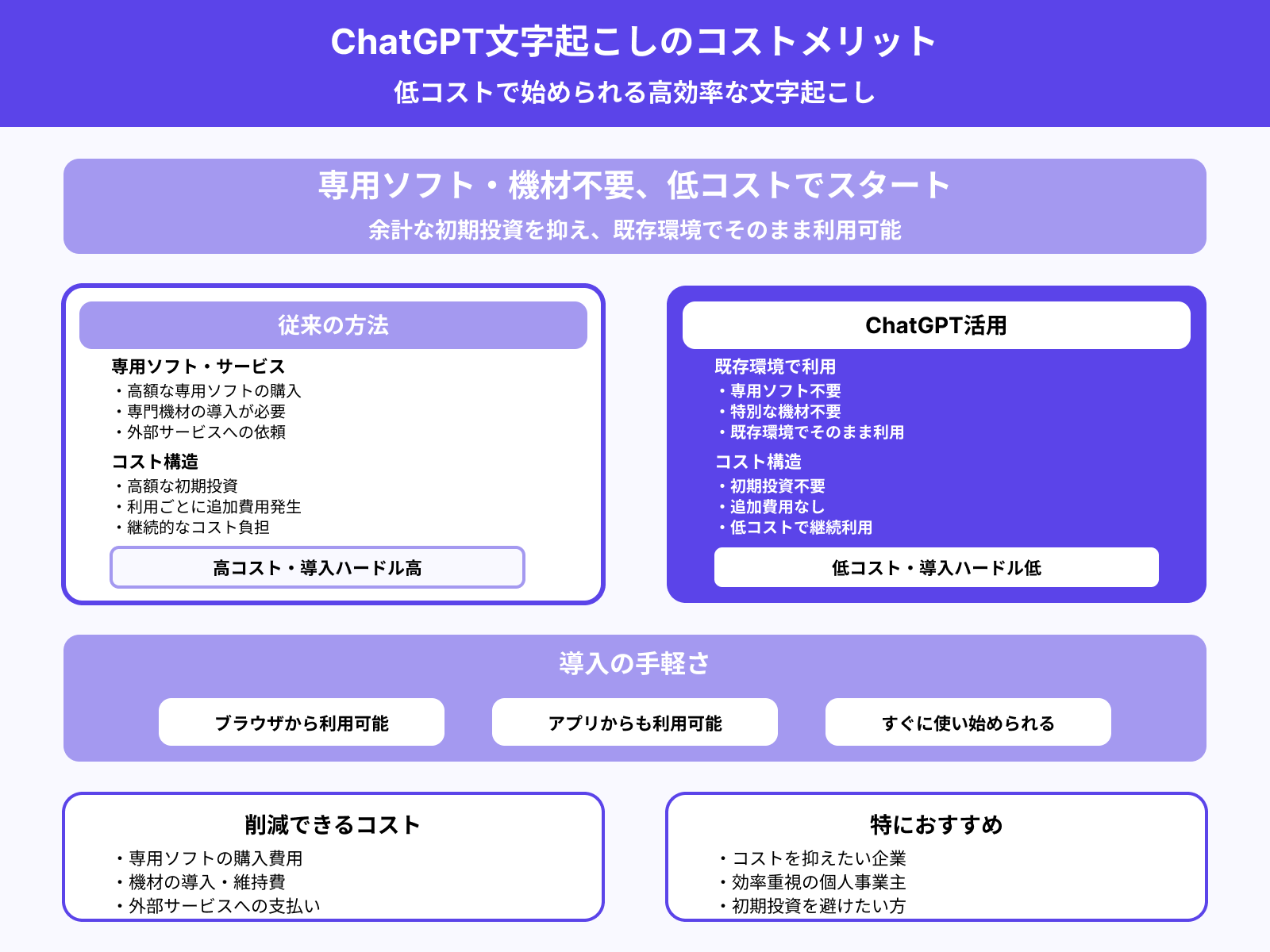

コストを抑え手軽に導入できる

ChatGPTを利用した文字起こしは、専用の高額なソフトや機材を導入する必要がなく、低コストで始められるのが魅力です。

従来は外部の専門サービスを依頼する場合、利用料が高額になったり、利用ごとに追加費用が発生することが一般的でした。

しかしChatGPTであれば、既に利用している環境の中でそのまま音声をテキスト化できるため、余計な初期投資を抑えられるでしょう。さらにブラウザやアプリからすぐに使えるため、導入に時間がかからず誰でも気軽に利用できます。

コストを抑えながら効率よく業務を進めたい企業や個人にとって、非常に有用な方法です。

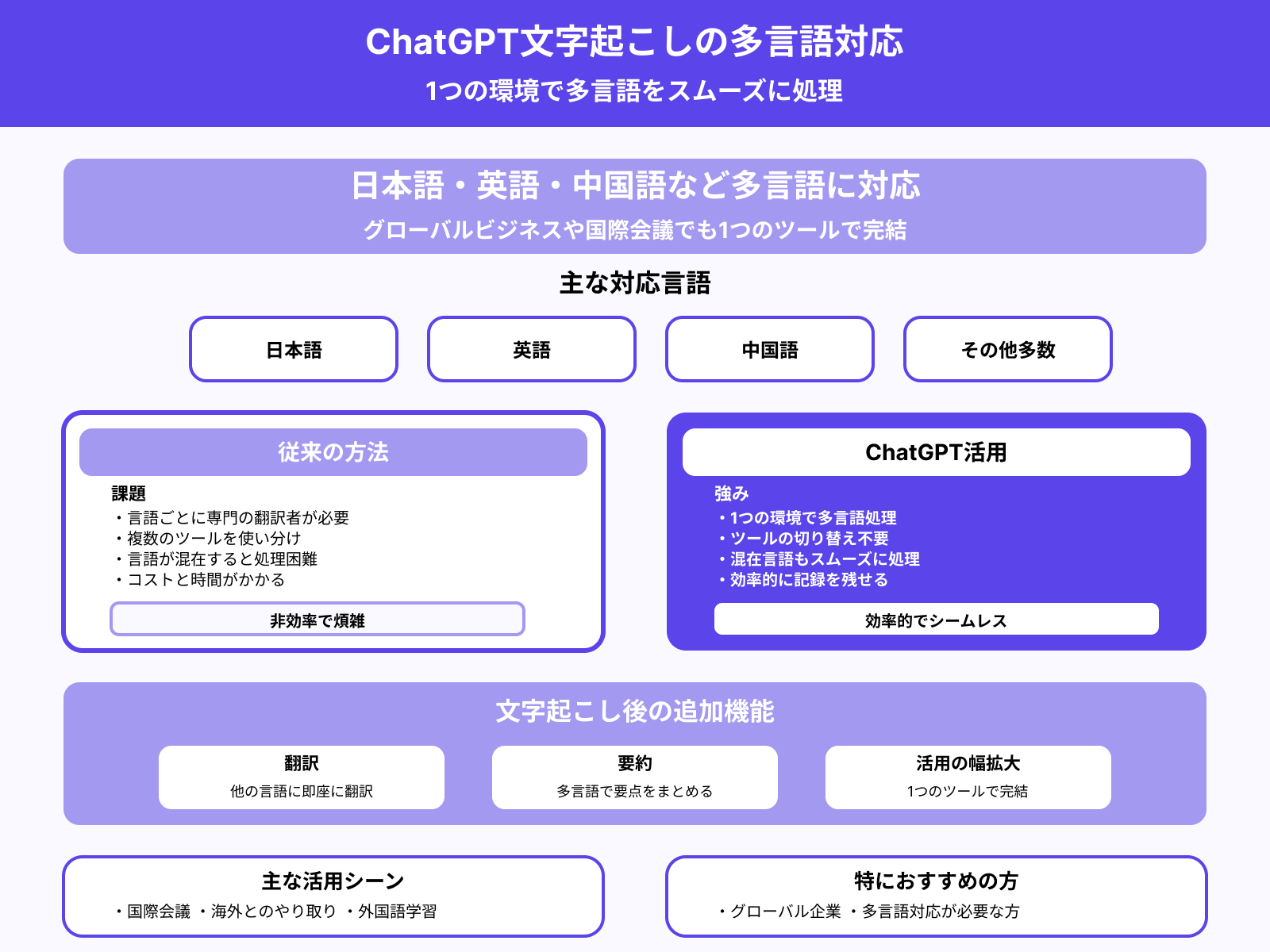

多言語音声の処理にも強みがある

ChatGPTによる文字起こしは、日本語だけでなく英語や中国語など多言語に対応している点が大きな強みです。

グローバルなビジネスや国際的な会議では複数の言語が混在するケースが多く、そのたびに専門の翻訳者や別ツールを用意するのは非効率です。

しかし、ChatGPTなら1つの環境で多言語の音声を処理できるため、スムーズに記録を残せます。さらに文字起こし後のテキストをChatGPTに依頼して翻訳や要約も可能で、活用の幅が広がります。

海外とのやり取りや外国語の学習にも役立つため、多言語対応を求める方にとって大きなメリットとなるでしょう。

ChatGPTで文字起こしを行う際の注意点3選

ChatGPTで文字起こしを行う際の注意点は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

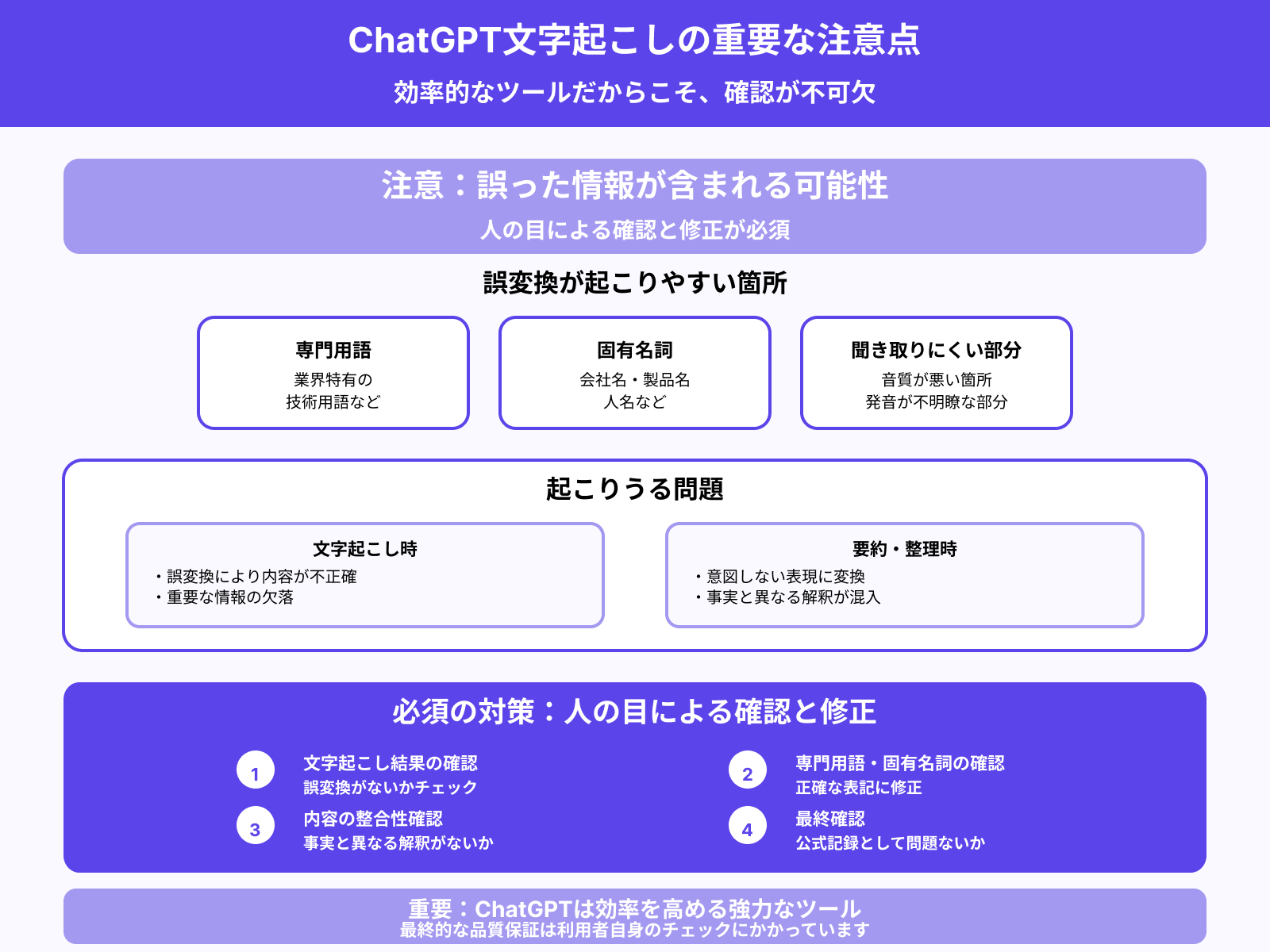

誤った情報を生成する可能性がある

ChatGPTで文字起こしを行う際には、誤った情報が含まれる可能性がある点に注意が必要です。特に専門用語や固有名詞、聞き取りにくい部分は誤変換が起こりやすく、そのまま利用すると内容が正確でなくなる場合があります。

また文字起こしだけでなく、要約や整理を依頼した際にも意図しない表現や事実と異なる解釈が混ざることがあります。そのため、重要な議事録や公式な記録に使用する場合は、必ず人の目で確認し修正する工程を加えることが大切です。

ChatGPTは効率を高める強力なツールですが、最終的な品質保証は利用者自身のチェックにかかっています。

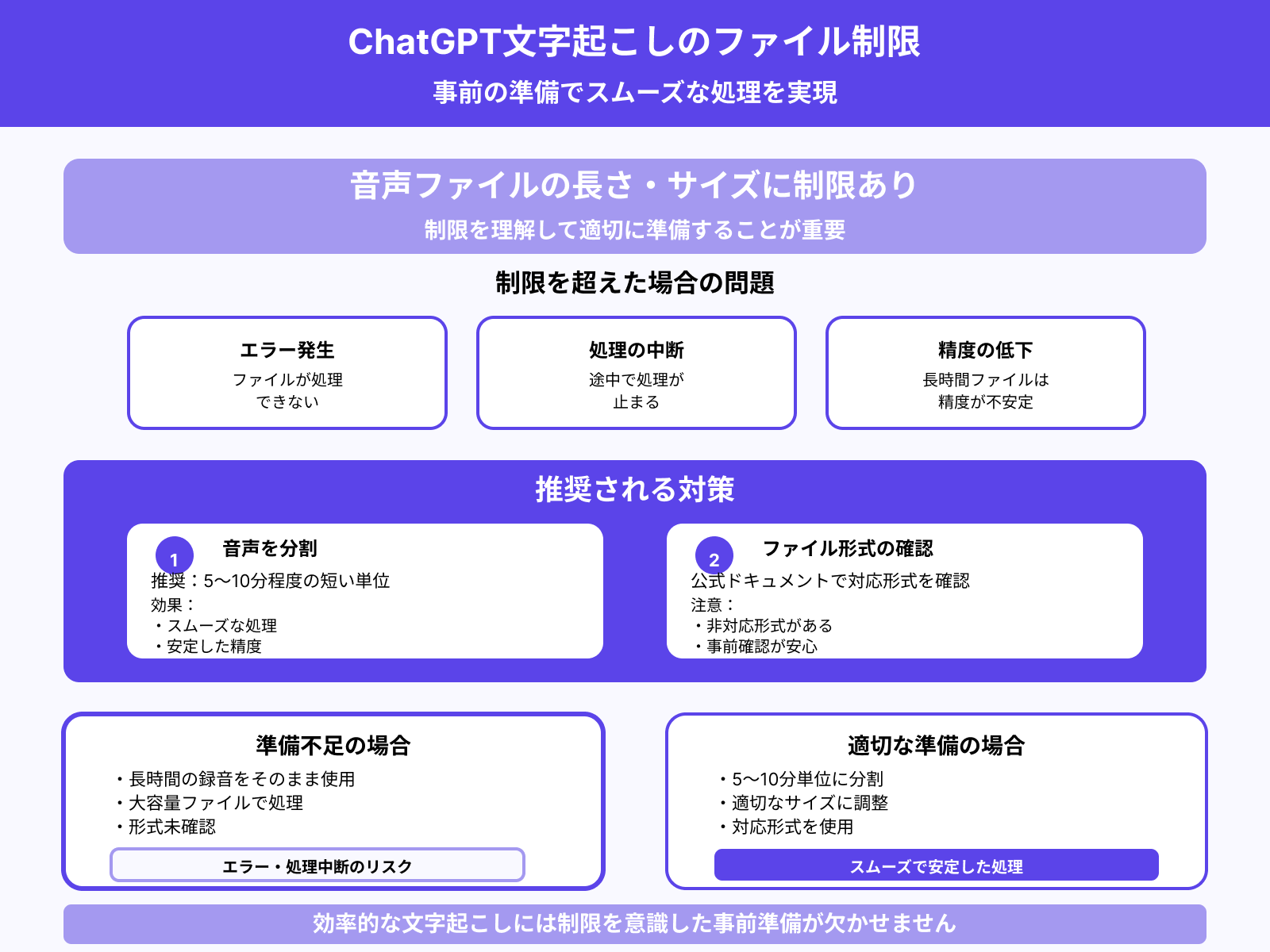

ファイルの長さやサイズには制限がある

ChatGPTで文字起こしを行う場合、音声ファイルの長さやサイズに制限がある点を理解しておくことが大切です。特に長時間の録音や容量が大きいファイルをそのまま扱うと、エラーが出たり処理が途中で止まる可能性があります。

そのため、事前に音声を分割して5〜10分程度の短い単位にまとめておくと、スムーズに処理でき精度も安定します。さらにファイル形式によっては対応できない場合もあるため、事前に公式ドキュメントでの確認が安心です。

効率よく文字起こしを行うためには、この制限を意識して準備することが欠かせません。

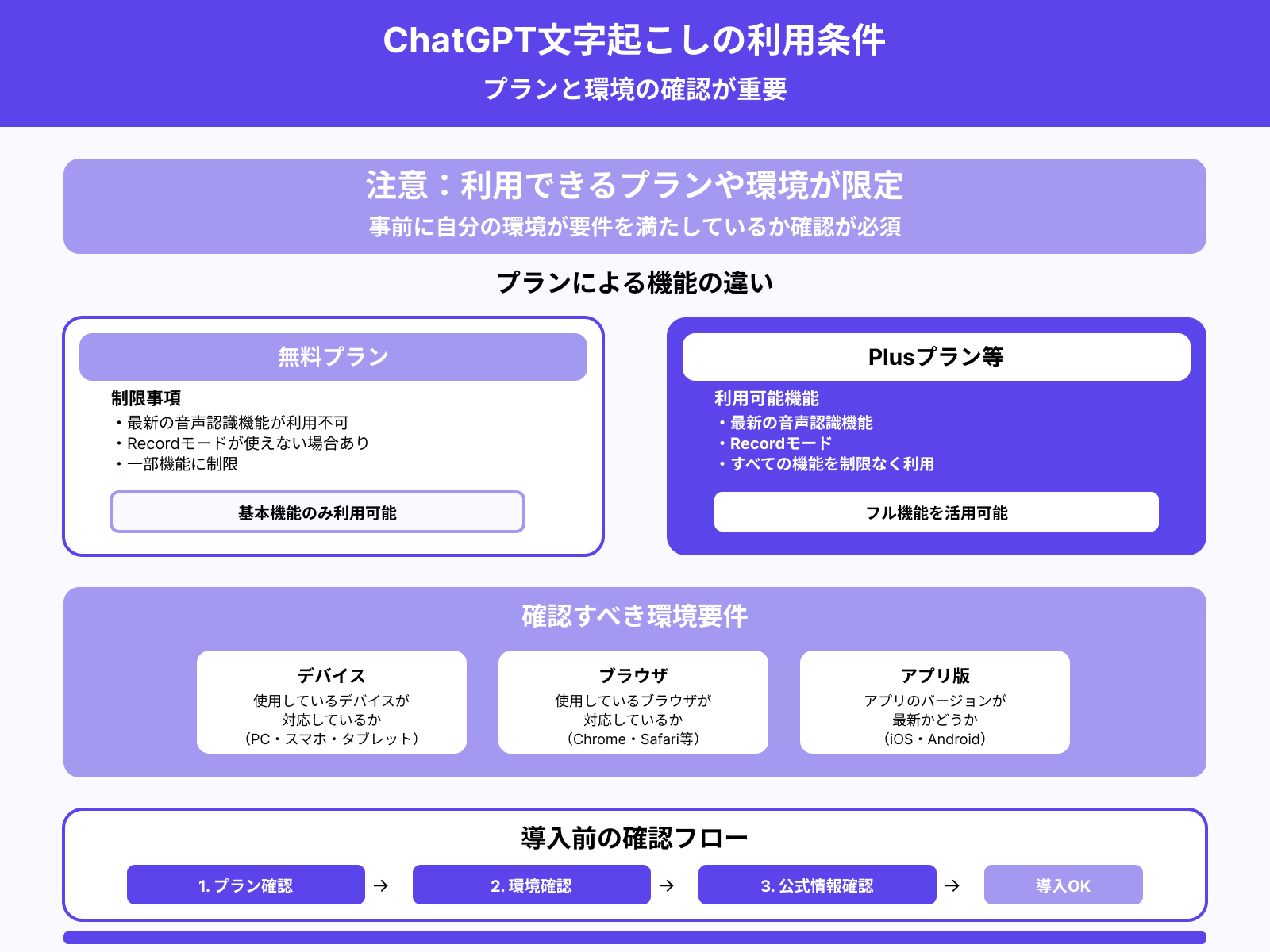

対応プランと環境が限定されている

ChatGPTで文字起こしを行う際には、利用できるプランや環境が限定されている点に注意が必要です。

例えば最新の音声認識機能やRecordモードなどは、無料プランでは利用できない場合があり、Plusプランや特定の環境でのみ提供されています。また利用するデバイスやブラウザによっては対応していないケースもあるため、事前に公式の情報での確認が大切です。

せっかく便利な機能でも、環境に合わなければ活用できません。導入を検討する際は、自分の契約プランや使用環境が要件を満たしているかどうかを確認すると、スムーズに文字起こしを活用できます。

ChatGPTを利用した文字起こしの活用例3選

ChatGPTを利用した文字起こしの活用例は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

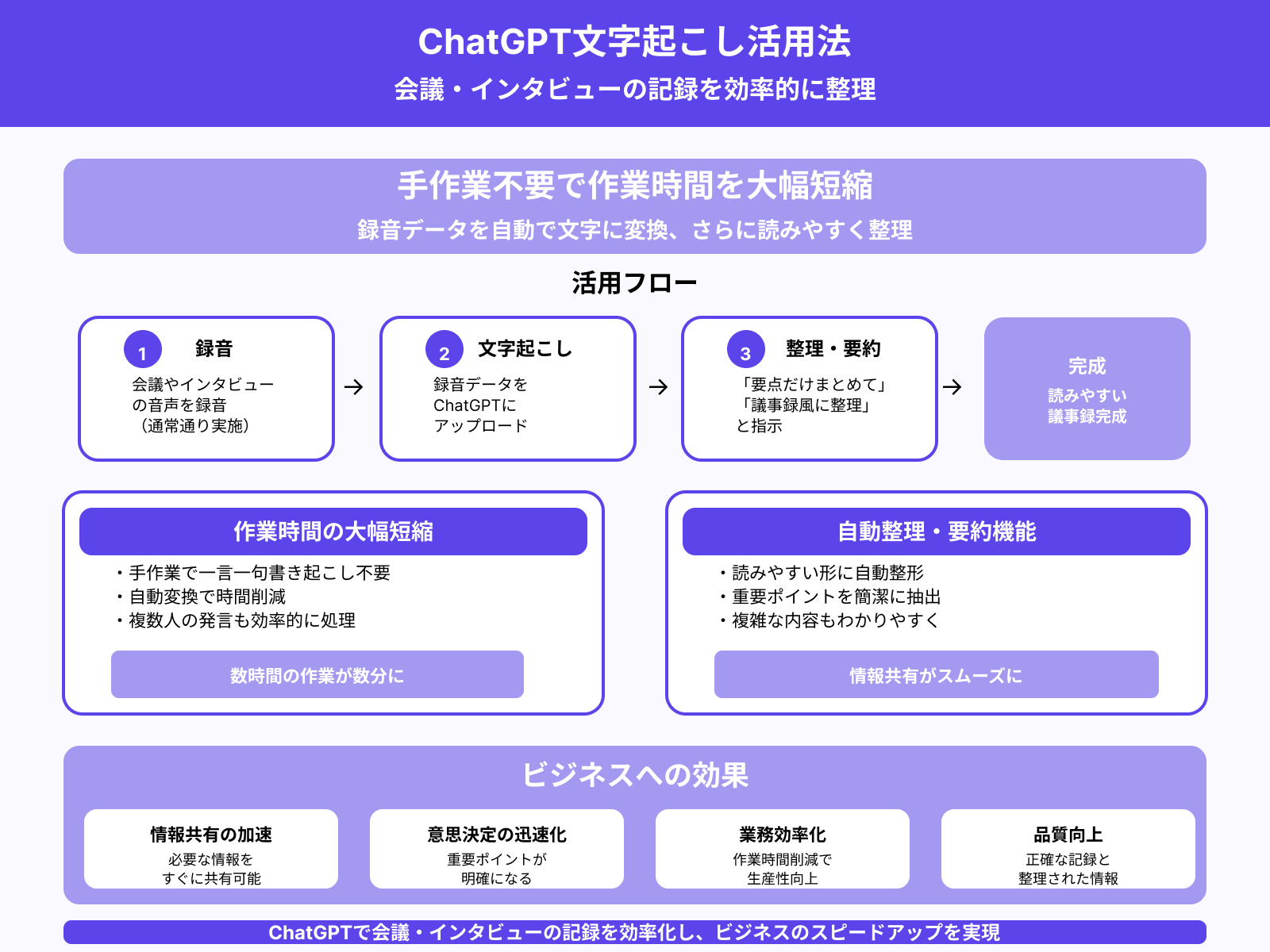

会議録やインタビューの要約整理に活用する

ChatGPTを使った文字起こしは、会議やインタビューの記録を効率的に整理するのに役立ちます。

録音データをそのまま文字に変換できるため、手作業で一言一句書き起こす必要がなく、作業時間を大幅に短縮できます。

さらに「要点だけまとめて」や「議事録風に整理して」といった指示を与えると、読みやすい形に自動で整えてくれる点も魅力です。特に複数人が発言する会議では内容が複雑になりがちですが、ChatGPTの要約機能を組み合わせれば重要なポイントだけを簡潔に抽出できます。

結果として、情報の共有や意思決定のスピードが高まり、ビジネスの効率化につながります。

ChatGPTを活用した要約方法について詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

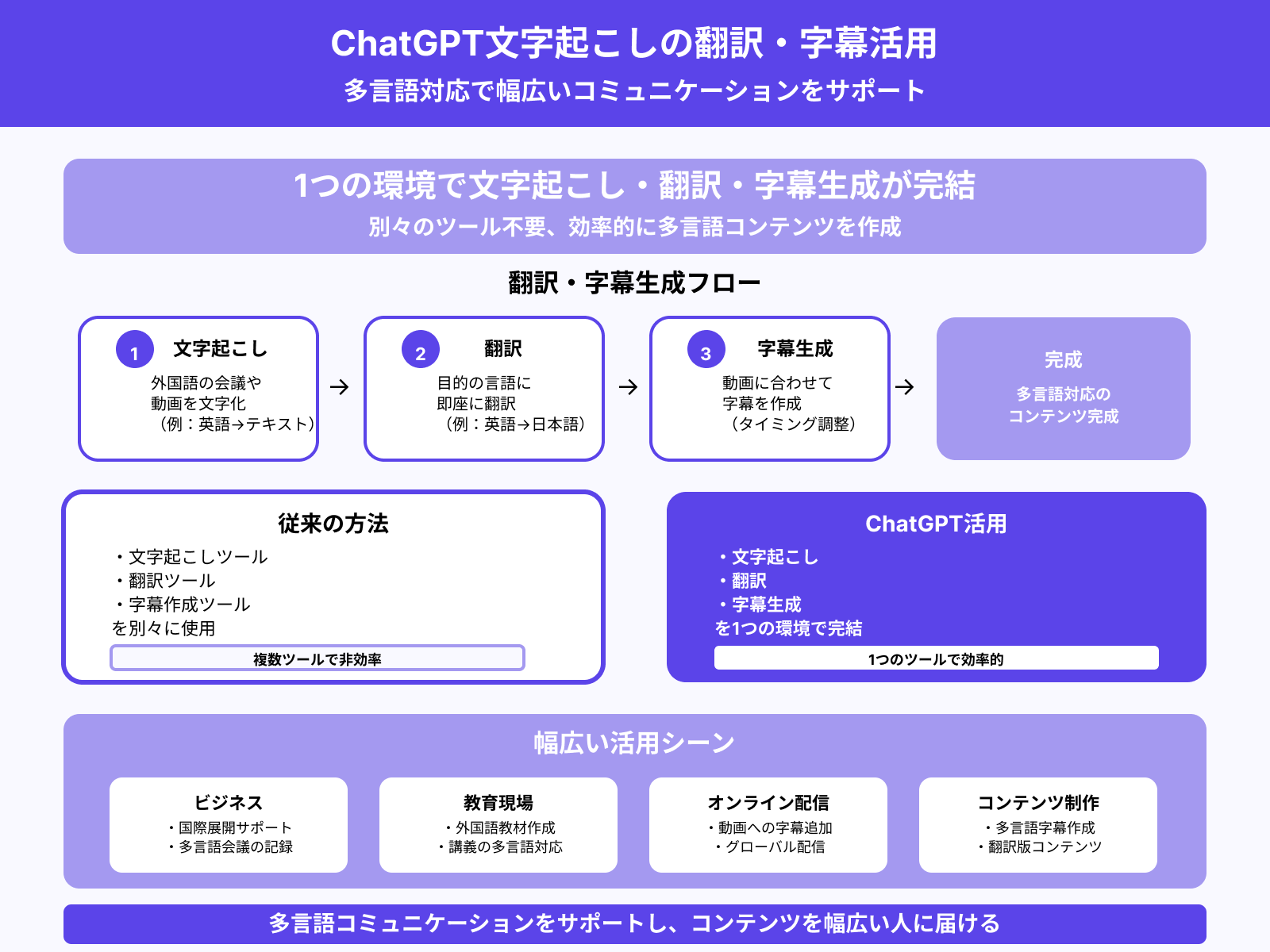

多言語対応による翻訳や字幕生成に活用する

ChatGPTの文字起こしは多言語に対応しているため、翻訳や字幕生成にも活用できます。

例えば英語で行われた会議を文字起こしし、そのまま日本語に翻訳すれば内容を理解しやすくなります。さらに動画に合わせて字幕を作成すれば、外国語のコンテンツをより幅広い人に届けることが可能です。

従来は別々のツールで文字起こしと翻訳を行う必要がありましたが、ChatGPTなら1つの環境でまとめて処理できるため効率的です。

ビジネスの国際展開や教育現場、オンライン配信など幅広い場面で役立ち、多言語コミュニケーションをサポートしてくれます。

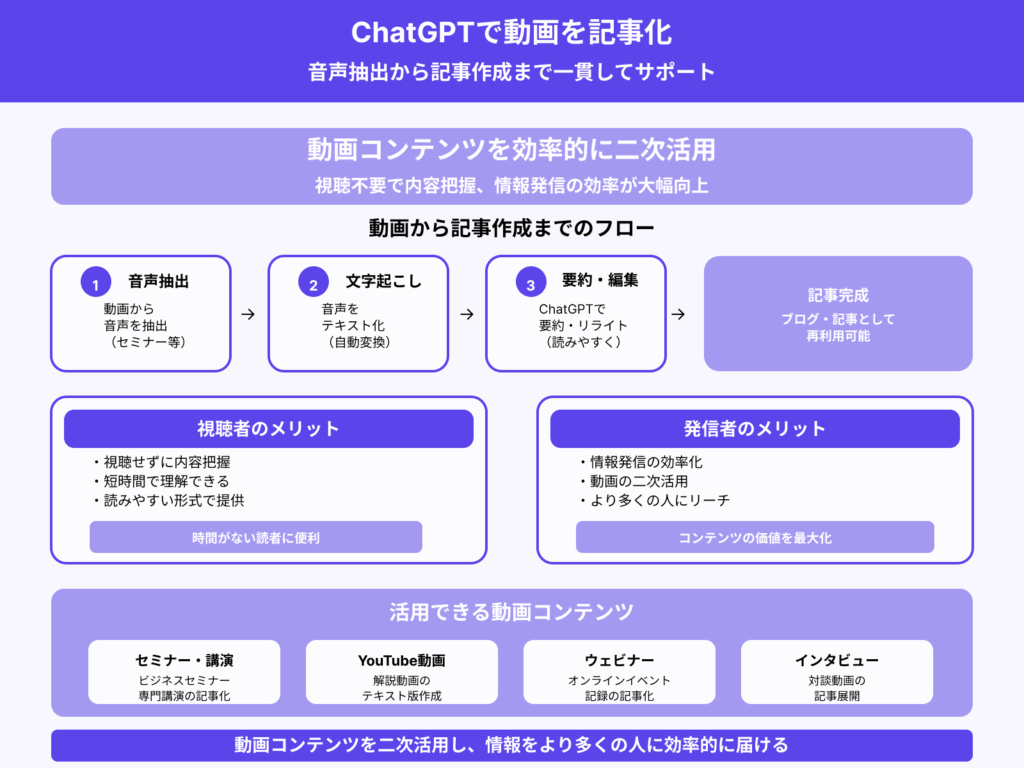

動画から音声抽出して記事にする

ChatGPTを活用すれば、動画の音声を抽出して文字起こしし、その内容の記事化が可能です。

セミナーや講演、YouTube動画などを文字に変換すると、視聴しなくても内容を把握できるようになります。さらに文字起こししたテキストをChatGPTに要約やリライトさせれば、読みやすい記事やブログとして再利用でき、情報発信の効率が大幅に向上します。

特に動画を視聴する時間が取れない読者にとっては、記事化された内容の方が短時間で理解でき便利です。

動画コンテンツを二次活用する手段としても有効で、情報をより多くの人に届けたい方におすすめの方法です。

まとめ

本記事では、ChatGPTでの文字起こしについて以下の内容を解説しました。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTでの文字起こしは、時間の短縮やコスト削減、多言語対応といったメリットを持ち、会議録やインタビュー整理、動画コンテンツの活用まで幅広く応用できます。

ただし精度を高めるためには、録音の工夫や固有名詞の事前準備なども欠かせません。効率化と正確さを両立させるために、AIの力をうまく使いこなすことが重要です。

音声データをもっと活用したいと考えている方は、ぜひChatGPTの文字起こしを試してみてください。