生成AIの作成物は誰のもの?著作権の考え方&侵害事例まとめ

生成AIで制作したコンテンツに著作権はあるの?

生成AIで制作したコンテンツは著作権侵害になるの?

ChatGPTやGeminiといったサービスの登場を機に、生成AIを使おうと考えている人は多いですよね。すでに生成AIサービスを利用してみた人もいるのではないでしょうか。

そんななか、生成AIを使ううえで気になるのが著作権。最近では、人気アニメ風の画像や動画を手軽に作れる生成AIサービスも登場しました。しかし実際のところ、どこまで自由に生成AIで画像や動画を作成して良いのか、あいまいな人もいるはず。

生成AIの作成物に関する著作権について知らないままサービスを使い続けていては、いつの日かトラブルに巻き込まれかねません。「知らなかった」では済まされないケースもあるのです。

そこでこの記事では「生成AIと著作権」をテーマに、次の内容を解説します。

著作権を侵害しない適切な生成AIの使い方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 生成AIコンテンツにも著作権は生じ得る

- 類似性と依拠性が認められると著作権侵害

- 生成AIが著作物を学習することは問題ない

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

生成AIコンテンツに著作権はある?

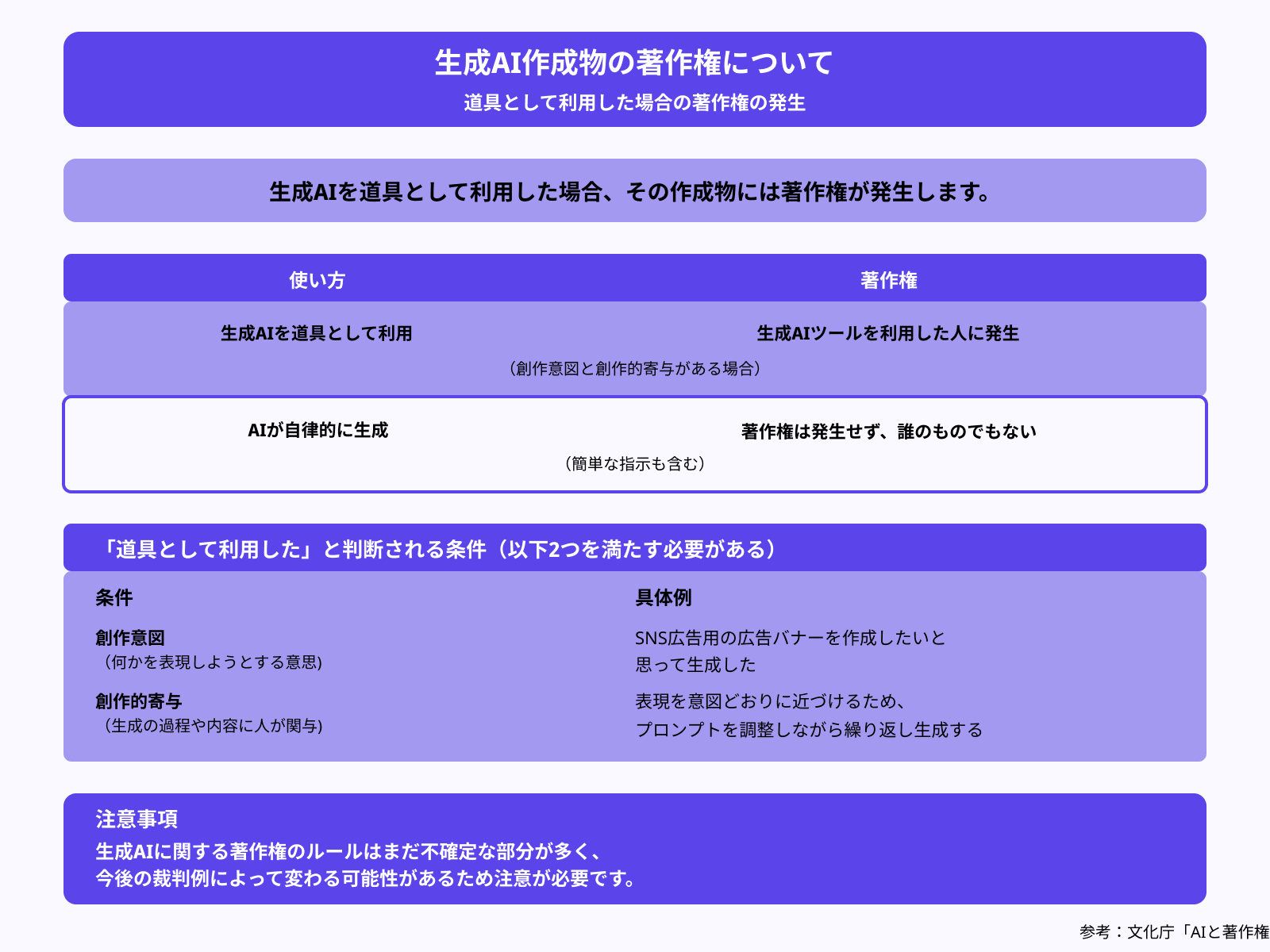

結論、生成AIを活用して制作したコンテンツにも著作権は生じ得ます。ただし、権利が認められるためには、後述する「創作意図」と「創作的寄与」が必要です。

通常の創作物と同様に、他者の作品と類似していれば、自身の作品に著作権が認められたとしても著作権侵害となります。論点が複雑になりやすいため、以降では生成AIと著作権の基本を整理しながら解説します。

なお、人間主体の「作成物」とAI主体の「生成物」では意味合いが異なるものの、その境界はあいまいです。この記事では議論の脱線を防ぐため、生成AIを活用して制作したコンテンツを「生成AIコンテンツ」と包括的に表記します。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

生成AIと著作権に関する基礎知識

生成AIを利用するうえでは、著作権に関する正しい理解が欠かせません。ここからは次のトピック別で、生成AIと著作権に関する基礎知識を解説します。

そもそも著作権とは

著作権とは、人が創作した作品(文章・画像・音楽など)を守るための権利です。著作者のみに、著作物のコピーや販売、二次創作などが認められます。

- 著作者:その作品を生み出した人

- 著作物:著作者が生み出した作品

著作権は、作品の完成と同時に自動で発生し、著作者がその権利を有します。著作者以外の人には著作権がないため、無許可でコピーや販売、二次創作などを行うことはできません。

著作権法の基本的な考え方

日本の著作権法が目指すのは「文化の発展」です。そのために、創作者の権利をしっかり守りつつ、社会全体が作品をスムーズに利用できる環境を整えています。

つまり、むやみに作品の利用を禁止するわけではありません。むしろ、条件付きで利用を認める「権利制限規定」のようなルールも設けているのです(詳細は後述)。

このように、著作権法は権利の「保護」と「利用」のバランスを大切にしていることを知っておきましょう。

「著作権の有無」と「著作権侵害の有無」は別物

生成AIと著作権に関する議論では「著作権が発生するかどうか」と「著作権侵害にあたるかどうか」が混同されがちです。しかし、この2つは分けて考えなくてはなりません。

たとえば、生成AIコンテンツに著作権が認められたとしても、使い方によっては著作権侵害にあたります。反対に、著作権が認められない生成AIコンテンツでも、その利用がすべて著作権侵害にあたるわけではありません。

このように、著作権の有無と侵害の有無は別の問題として考えることが大切です。これらの区別を踏まえ、ここからは「著作権が発生する条件」と「著作権侵害にあたる条件」をそれぞれ解説していきます。

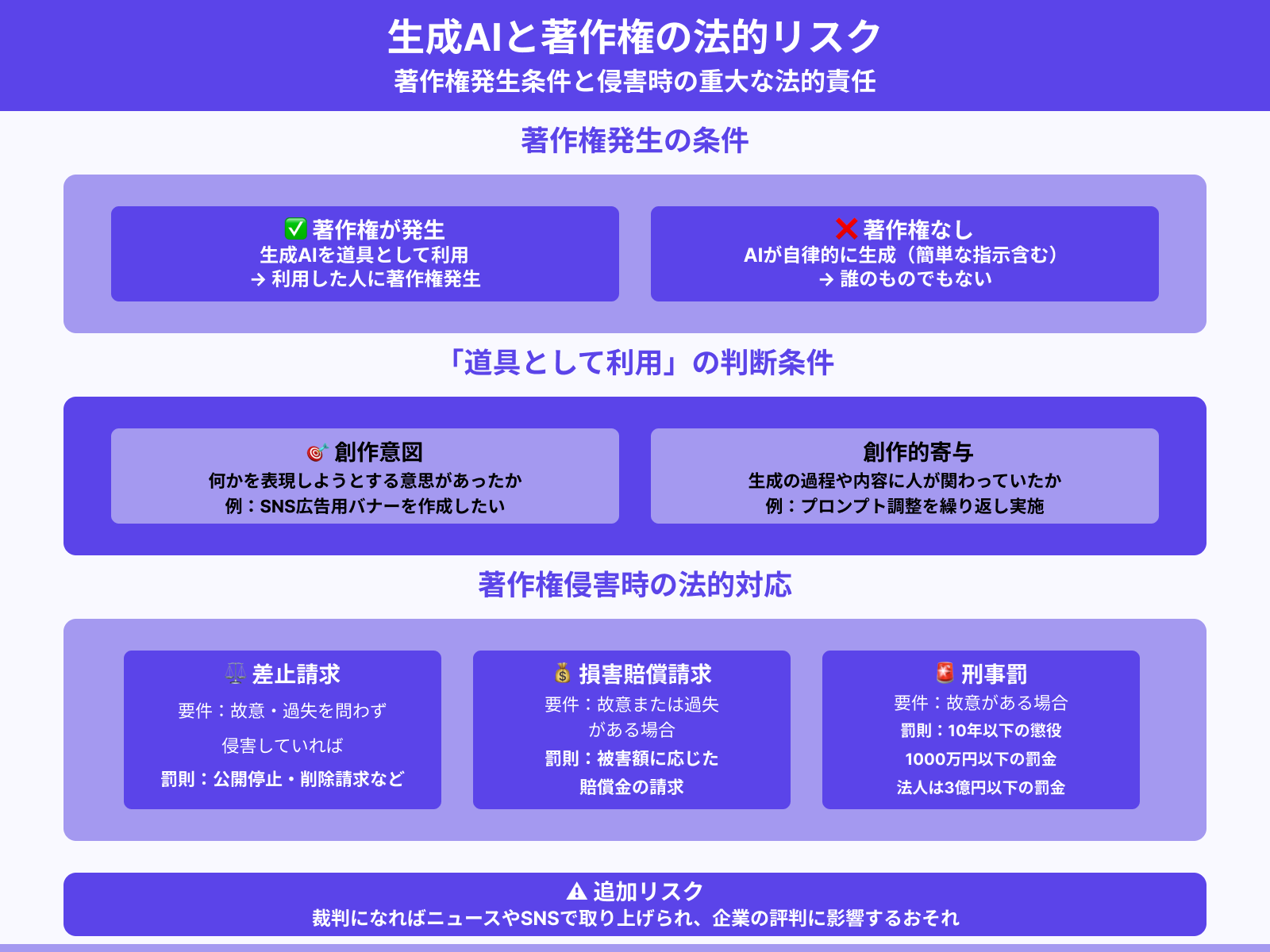

生成AIコンテンツに著作権が発生する2つの条件

生成AIコンテンツに著作権が発生する条件は、次の2つです。下記の双方を満たす生成AIコンテンツには著作権が発生します。

- 条件1:創作意図が認められる

- 条件2:創作的寄与が認められる

各条件を詳しく解説します。

条件1:創作意図が認められる

生成AIコンテンツに著作権が発生する際は、制作物に対する「創作意図」が認められる必要があります。創作意図とは、作品を通して何らかの思想や感情を表現しようとする意思のことです。

画像や文章を何となく生成させるだけでは、創作意図があるとはいえません。「誰に何を伝えたいか」「何を表現したいか」といった目的意識が、創作意図につながります。

創作意図は、必ずしも明確な言葉で証明する必要はありません。制作プロセスから目的意識が見えれば、創作意図が認められる可能性があります。その具体的な判断材料は、次の「創作的寄与」で見ていきましょう。

条件2:創作的寄与が認められる

次に、生成AIコンテンツに対する「創作的寄与」が認められる必要があります。創作的寄与とは、コンテンツ制作の過程や成果物に対して、人間が関与していることです。

創作的寄与の具体的な判断材料は、生成AIコンテンツの制作プロセスそのものです。具体的には、次のような要素次第では創作的寄与が認められる可能性があります。

- プロンプト(生成AIに与える指示文)から制作者の明確な意図が感じられるか

- 生成AIの生成物に対する修正や試行錯誤の過程が見られるか

- 複数の生成物から制作者が選定を行っているか

こうした一連の行動が、制作者の「創作的寄与」を証明します。

創作意図と創作的寄与。この2つを満たして初めて、生成AIコンテンツに著作権が発生するのです。

生成AIコンテンツが著作権侵害にあたる条件

ここからは生成AIコンテンツが著作権侵害にあたる具体的な条件を、2つにまとめて解説します。

上記をともに満たす生成AIコンテンツは、著作権侵害にあたります。文化庁も生成AIの作成物が著作権侵害にあたるかは、通常の作品と同じく「類似性」と「依拠性」の双方を満たすかで判断する、と述べています。

AIを利用して画像などを生成した場合でも著作権侵害となるか否かは、人がAIを利用せず絵を書いた場合などの通常の場合と同様に判断されます。→「類似性」及び「依拠性」による判断

引用:文化庁「AIと著作権」

なお、こうした著作権侵害の基準は、人間だけで作った通常の作品と同様です。

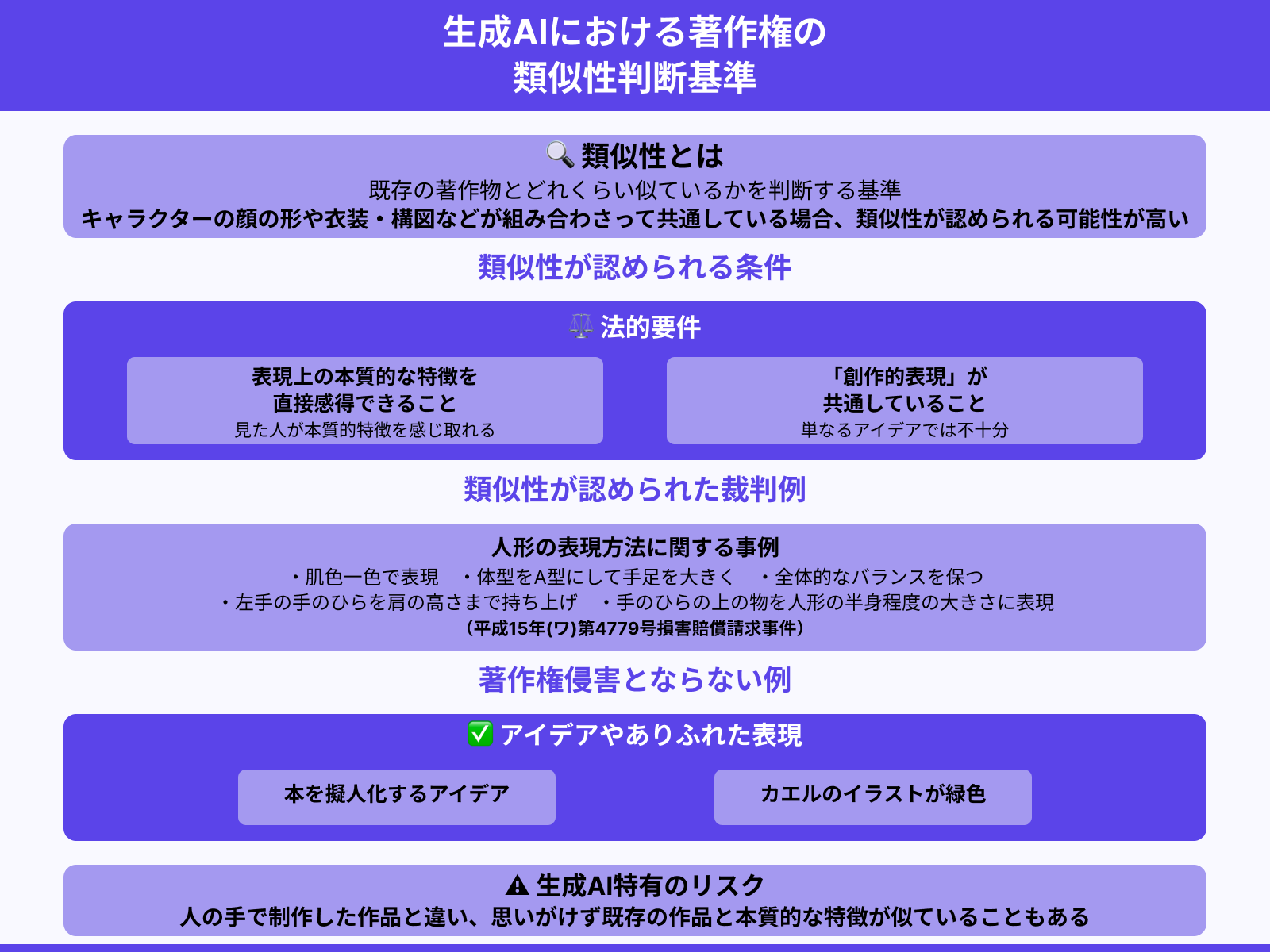

条件1:類似性が認められる

1つ目の条件は、生成AIコンテンツに「類似性」が認められるかどうかです。類似性とは、あとから創られた作品が既存の著作物とどれくらい似ているかの度合いを指します。

ただし、ありふれたアイデアや一般的な表現の一致だけでは、類似性とは見なされません。たとえば、次のようなアイデアや表現が共通しても、類似性の観点で問題にはならないでしょう。

- 「動物を擬人化する」といったよくあるアイデア

- 「カエルのイラストが緑色」といった当たり前の表現

「既存の他人の著作物と同一、または類似している」と言うためには、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要です。また、「創作的表現」が共通していることが求められ、アイディアのような表現でない部分や、創作性のない要素が共通しているだけでは、類似性は認められません。

引用:文化庁「AIと著作権」

類似性が認められるのは、他者の著作物における「表現上の重要な特徴」を直接感じ取れるケースです。たとえば、キャラクターの顔や衣装、構図などの組み合わせが一致している場合、類似性が認められやすいでしょう。

【類似性が認められた判例】

人形を肌色一色で表現した上,人形の体型をA型にして手足を大きくすることで全体的なバランスを保ち,手のひらの上に載せた物が見る人の目をひくように強調するため,左手の手のひらを肩の高さまで持ち上げた上,手のひらの上に載せられた物を人形の半身程度の大きさに表現するという表現方法

引用:平成15年(ワ)第4779号損害賠償請求事件

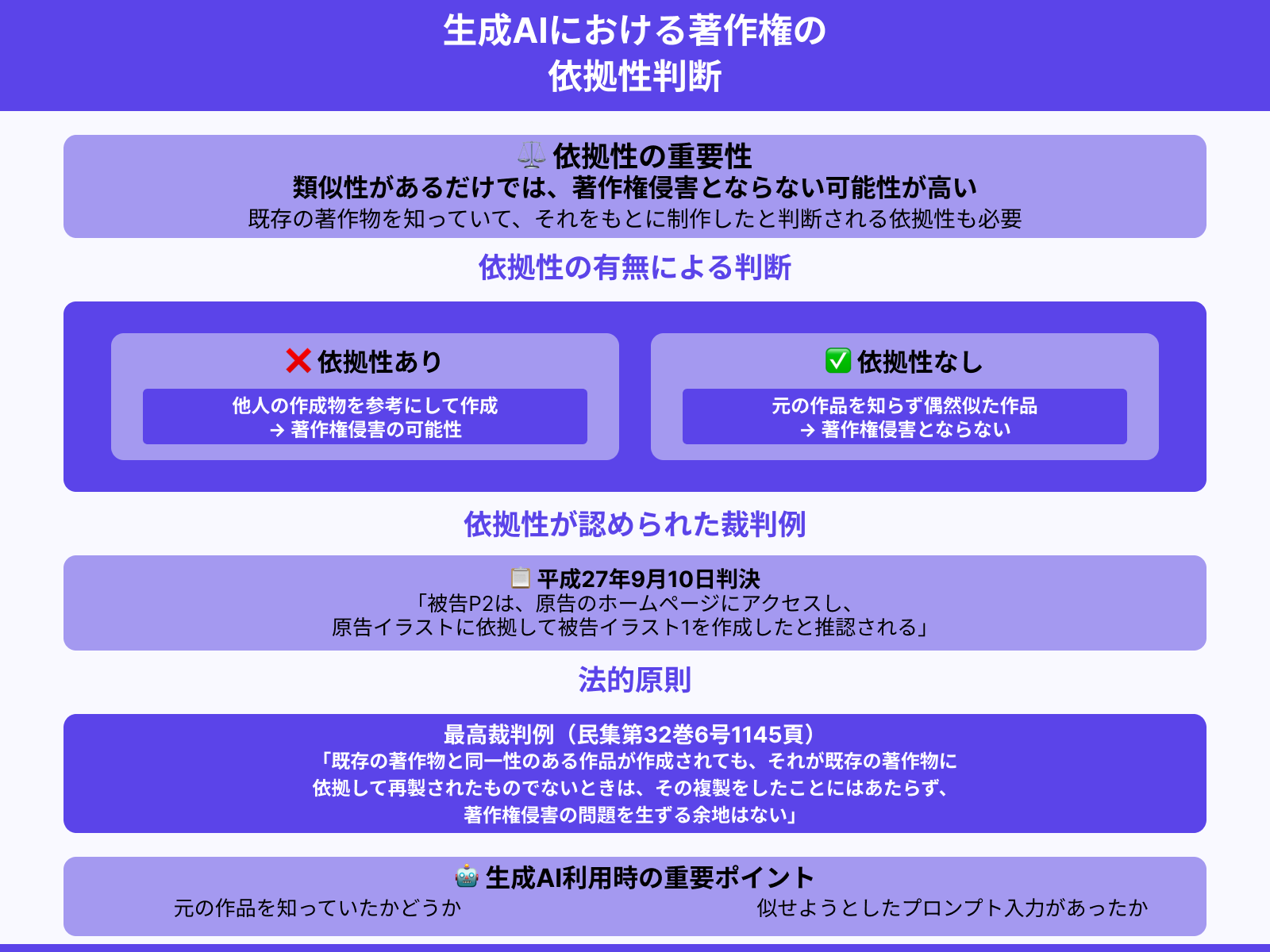

条件2:依拠性が認められる

2つ目の条件は、生成AIコンテンツに「依拠性」が認められるかどうかです。依拠性とは、あとから創られた作品が既存の著作物を知ったうえで制作されたかどうかを指します。

たとえば、既存の著作物を参考にする旨の指示を生成AIのプロンプトに含めていた場合、依拠性が認められやすくなるでしょう。

【依拠性が認められる判例】

被告P2は,原告のホームページにアクセスし,原告イラストに依拠して被告イラスト1を作成したと推認される。

引用:平成27年9月10日判決言渡

いっぽう、既存の著作物を参考にしていなくても、完成品が偶然似てしまうケースがあります。この場合は「知ったうえで制作した」とはいえず、依拠性は認められません。

【依拠性が認められない判例】

「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」

引用:民集第32巻6号1145頁

上記からわかるとおり、元の作品を知っていたかどうかが著作権侵害にあたるかを決める重要なポイントです。「似せようと意図したプロンプトの入力があったか」なども、論点になります。

生成AIの活用時に著作権を侵害するとどうなるのか

生成AIコンテンツが著作権を侵害していた場合、その制作者は法的な責任を問われます。状況に応じて、下記いずれかの法的対応を取られるケースもゼロではありません。

| 法的対応の種類 | 要件 | 罰則 |

|---|---|---|

| 権利者からの差止請求 | 故意・過失を問わず侵害していれば | 公開停止、作品の回収など |

| 権利者からの損害賠償請求 | 故意または過失がある場合 | 被害額に応じた賠償金の請求 |

| 国による刑事罰 | 故意がある場合 | 10年以下の懲役 1000万円以下の罰金 又はその両方 ※法人は3億円以下の罰金 |

参考:e-Gov「著作権法」

著作権侵害は、悪質なケースだと刑事罰の対象にもなり得る重いものです。刑事罰や損害賠償に至らなくても、裁判になればニュースやSNSで取り上げられ、企業の評判に影響する恐れがあります。

罰則の有無にかかわらず、生成AIを用いたコンテンツ制作では著作権を侵害しない意識が重要です。

生成AIで著作権を侵害した国内外の事例

ここからは生成AIコンテンツの著作権侵害をめぐり、法的問題に発展した国内外の事例を3つ紹介します。

【日本】読売新聞グループによるPerplexity AI社の訴訟

読売新聞グループは2025年8月、AI検索エンジン「Perplexity」を提供するPerplexity AI社を著作権侵害で提訴しました。日本の大手報道機関による初の訴訟として、大きな注目を集めています。

読売新聞側の主張は、約12万本もの記事が無断で複製され、生成AIの回答に使われたというものです。同社は、損害賠償や記事の利用差し止めを求めています。

PerplexityのようなAI検索エンジンの特徴は、ユーザーが元のWebサイトを訪れることなく情報収集が完結することです。この仕組みが報道機関の広告収入などを奪い、事業の根幹を揺るがすという指摘もあります。

この訴訟は、生成AIによる情報の「ただ乗り」問題に、司法がどう向き合うかを示す重要な事例といえます。

参考:読売新聞社、「記事無断利用」生成AI企業を提訴…日本の大手報道機関で初

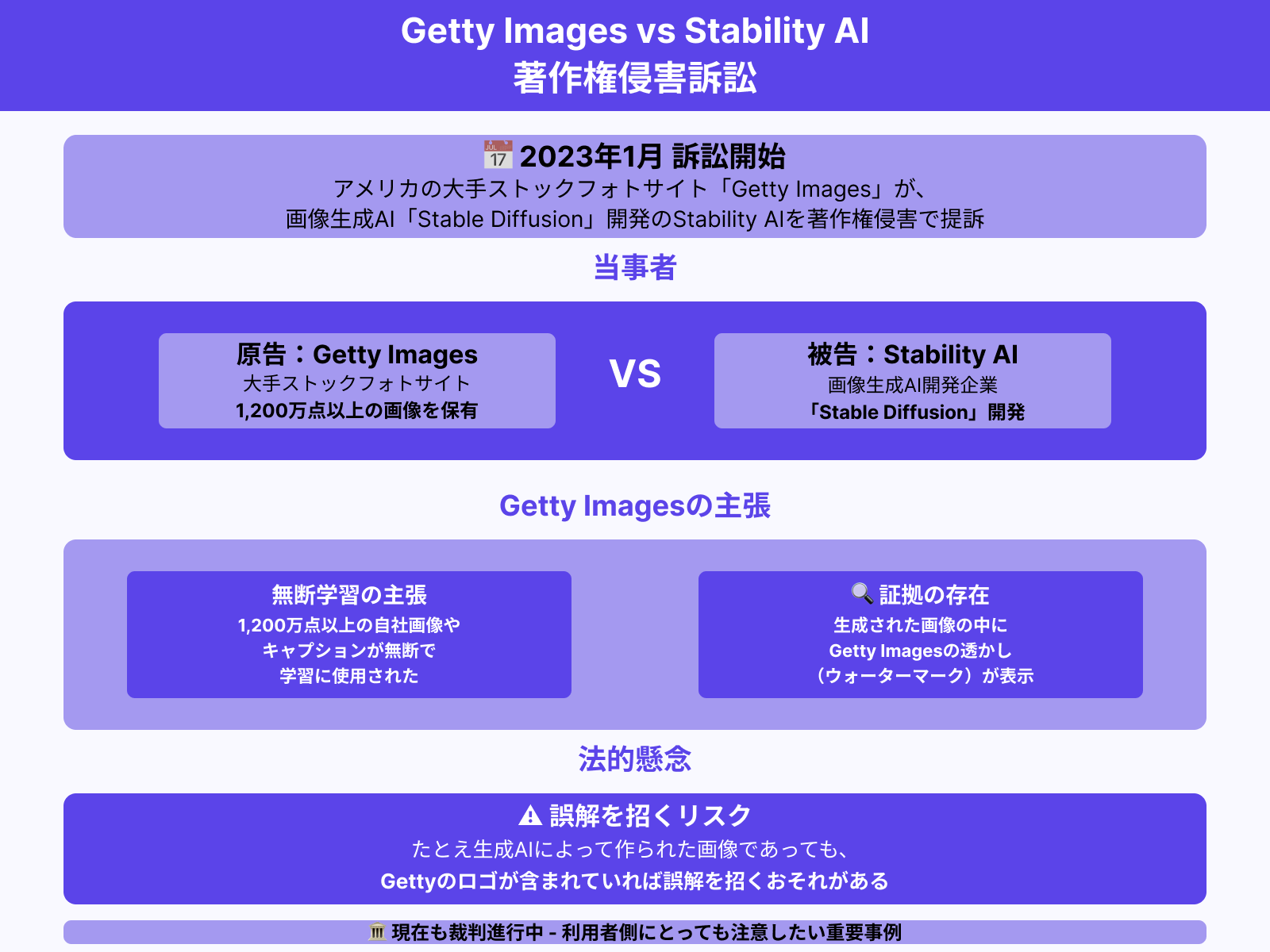

【アメリカ】Getty ImagesによるStability AI社の訴訟

2023年1月、アメリカの大手ストックフォトサイト「Getty Images」は、画像生成AI「Stable Diffusion」を提供するStability AI社を著作権侵害で提訴しました。

Getty Imagesは、1,200万点にものぼる自社の画像が無断で学習に使われたと主張しています。生成された画像の中には、Getty Imagesの透かし(ウォーターマーク)が表示されている例も確認されたとのことです。

この訴訟は2025年10月現在も、イギリスをはじめとする各国で係争中です。とくにロンドンでの裁判では、単なる著作権侵害にとどまらず、商標権やデータベース権など複数の知的財産権の侵害も論点となっています。

この判決は、今後のAI開発における学習データの利用ルールを決定づける、極めて重要なものとなるでしょう。

参考:Getty Images lawsuit says Stability AI misused photos to train AI、Getty Images v Stability AI

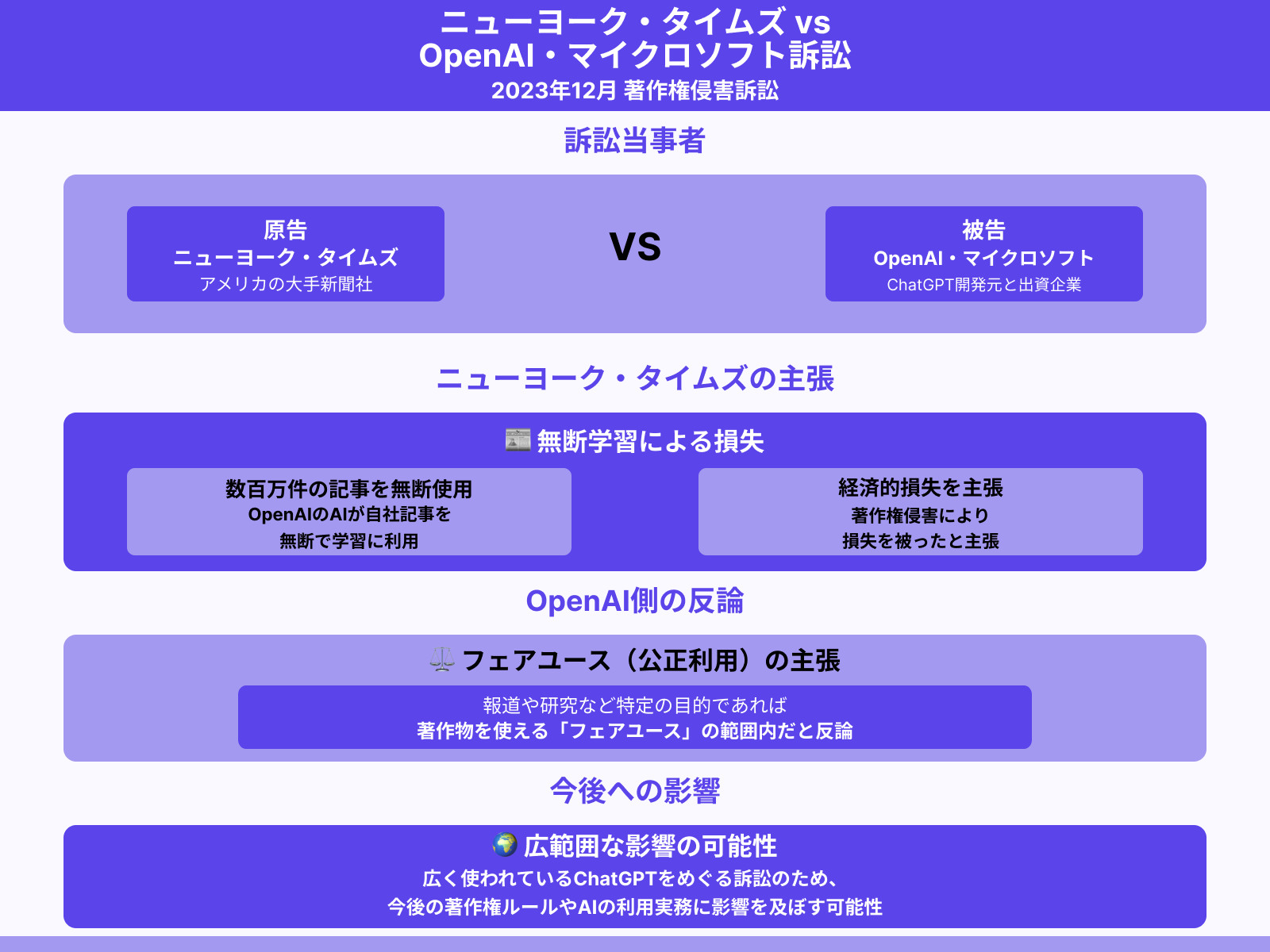

【アメリカ】ニューヨーク・タイムズによるOpenAI/Microsoft社の訴訟

2023年12月、アメリカの大手新聞社ニューヨーク・タイムズ(NYT)が「ChatGPT」の開発元であるOpenAI社と、その出資企業であるMicrosoft社を著作権侵害で提訴しました。

NYTは、数百万件にのぼる自社の記事が無断でChatGPTの学習に利用されたと主張しています。OpenAI側は、特定の目的であれば著作物を使える「フェアユース(公正利用)」の範囲内だとして反論。

2025年10月現在も裁判は進行中です。春には裁判所がOpenAI側の「訴えの棄却申立て」を退け、NYTの主張に関する審理の継続を認めるなど、重要な局面を迎えています。

この判決は、生成AIと言論・報道機関が今後どのような関係を築くべきかを示す、重要な道しるべとなるでしょう。

参考:米紙ニューヨーク・タイムズがオープンAIとマイクロソフトを提訴 著作権侵害で、ニューヨーク・タイムズ vs OpenAI、裁判所が著作権訴訟の棄却申し立てを却下

著作権を侵害しない適切な生成AIの使い方

ここからは著作権を侵害しない適切な生成AIの使い方を、3つにまとめて解説します。

使用前に利用規約やライセンスを確認する

まずは、利用する生成AIサービスの利用規約やライセンスを確認してください。これらの制限を無視して生成物を利用すると、思わぬ法的リスクやトラブルを招きます。

生成AIサービスごとに、生成物の扱いに関するルールは異なります。とくに、次の2点は必ず確認しておきましょう。

- 商用利用は許可されているか

- 生成物の権利は誰に帰属するのか

たとえ日本の著作権法で問題ない使い方でも、サービスの利用規約で禁止されていれば、利用は認められません。コンテンツ制作では、利用規約を理解したうえで生成AIを適切に活用しましょう。

「創作的寄与」を高める

生成AIコンテンツの制作では「創作的寄与」を意識的に高めましょう。つまり、自分なりの考えや工夫を積極的に取り入れることで、制作プロセスへ主体的に関与します。

具体的には、次のようなアプローチが有効です。

- 特定の作品を模倣・再現するような指示はプロンプトに含めない

- 独自の発想や構成をプロンプトに取り入れる

- 生成物をそのまま使わず、加筆や修正を加える

こうした工夫により、自身の作品として著作権が認められやすくなります。結果として、著作物侵害リスクの低減にもつながるでしょう。

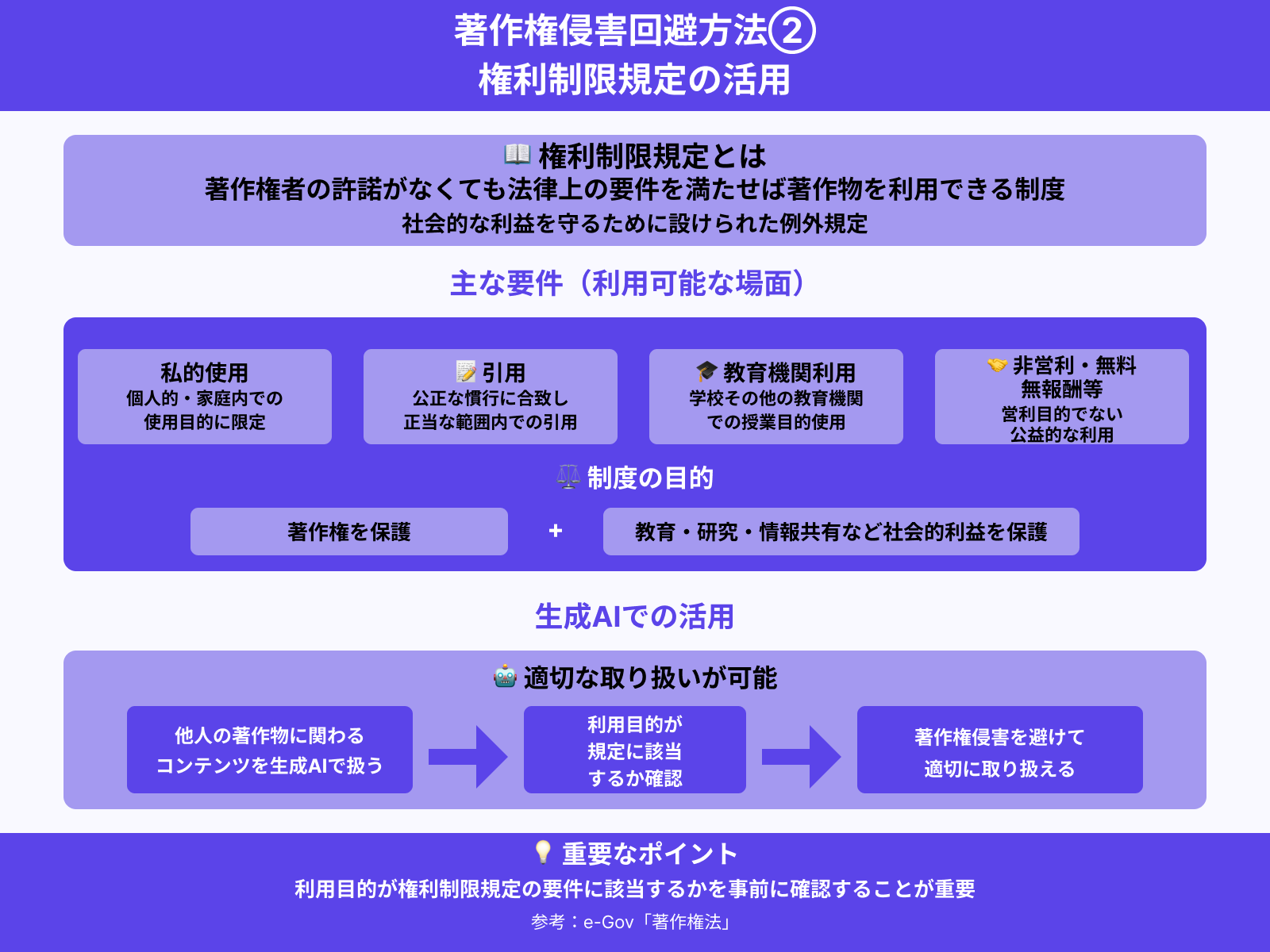

権利制限規定の範囲内で活用する

生成AIで他者の著作物に関わるコンテンツを扱う場合は「権利制限規定」の範囲内での活用にとどめましょう。権利制限規定とは、特定の条件下で権利者の許可なく著作物を利用できる例外的なルールのこと。

権利制限規定と認められる主なケースは次のとおりです。

- 私的使用

- 引用

教育目的での使用

コンテンツ制作の過程で他者の著作物を使用する場合でも、こうした条件に合致していれば、著作権侵害を避けられます。

ただし、慎重に判断しないと権利制限規定を超えるケースもある点に注意が必要です。たとえば私的使用のつもりでも、ブログやSNSへ投稿した瞬間に「私的」な利用ではなくなってしまいます。

上記を含め、生成AIの使い方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

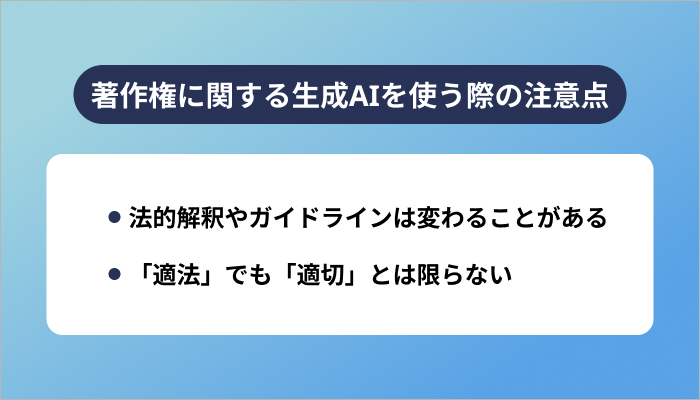

著作権に関する生成AIを使う際の注意点

最後に生成AIと著作権に関する基本的な注意点を2つにまとめて解説します。

法的解釈やガイドラインは変わることがある

生成AIと著作権をめぐる法的な解釈やガイドラインは、時代の変化にあわせて更新されることがあります。現在の基準を絶対視せず、状況に応じて見直す姿勢が大切です。

生成AIに関する著作権のルールは、いまだ整備の途中にあります。技術の進歩が速いため、法律や社会の議論が追いついていないのが現状です。

文化庁など公的機関のガイドラインや、裁判例などの動向を定期的に確認しましょう。情報をアップデートし続けることが、トラブルを避ける第一歩です。

「適法」でも「適切」とは限らない

「法律に触れないなら、何をしてもいい」という考え方は危険であり、ときに大きなトラブルを招きます。法律を守ることは大前提ですが、それだけで十分とはいえません。

他者の創作物や、クリエイターへの敬意を忘れない。そうした倫理的、道徳的な視点も不可欠です。

また、法的に問題がないとしても、社会的に見て不適切だと判断されれば厳しい批判にさらされかねません。責任ある利用者として、常に適切な行動を心がけましょう。

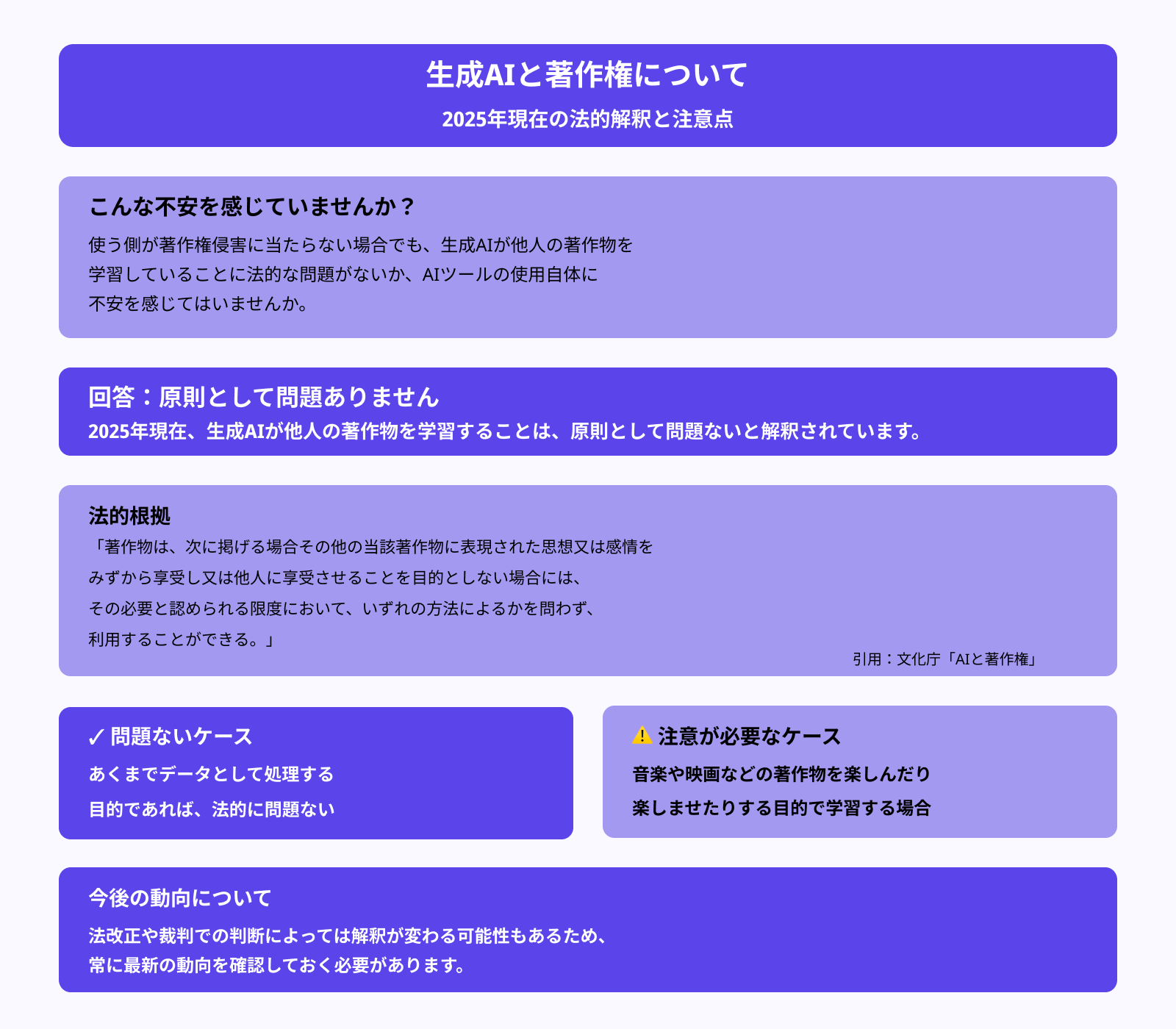

生成AIが他人の著作物を学習することは問題ない?

これまで、生成AI利用者視点での著作権に焦点を当ててきました。他方で「生成AIの開発段階で著作権を学習することは問題ないのか」と疑問に感じている人も多いでしょう。

2025年10月時点では、生成AIが他人の著作物を学習することは、原則として問題ないと解釈されています。これは、AIの学習が前述の権利制限規定に含まれ、法律上は「データ処理」と見なされるためです。

参考:文化庁「AIと著作権」

ただし、これは学習段階の話です。AIが学習した結果、生み出したものが元の作品と酷似していれば、それはまったく別の問題として著作権侵害にあたります。

つまり、AI学習が適法であることと、そのAIによる生成物が適法であることは別の話です。こうしたルールのあり方については、世界中で活発な議論が続いており、今後の動向を注視する必要があります。

まとめ

今回は、生成AIと著作権について基本から解説しました。

生成AIを利用するにあたっては、著作権との関わりは避けては通れません。生成AIコンテンツに著作権が発生する条件や、著作権侵害にあたる条件を正しく把握しておくことが大切です。

リスクを回避するためにも、生成AIと著作権の基本を押さえ、適切に活用しましょう。