生成AI検索とは?仕組み・活用法・SEOへの影響まで徹底解説!

生成AI検索って普通の検索と何が違うの? ChatGPTやPerplexity AIなどに代表される「生成AI検索」が、従来の検索スタイルを大きく変え始めています。GoogleやBingもAIによる要約や対話型検索を導入し、ユーザー体験は日々進化しています。 しかし一方で「従来のSEOはどう変わるのか?」「Webサイトのトラフィックにどんな影響が出るのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 生成AIが検索の主役になる時代において、正しい情報の届け方や、AIと共存するための検索戦略が求められています。 そこでこの記事では、生成AI検索の仕組みや活用されている技術、主要サービスの動向から、SEOへの影響、そして情報収集の実践テクニックまでを詳しく解説します。 『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』 そんな方へ、 を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします! パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。 この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。 本記事を音声で聴く 従来の検索エンジンでは「キーワード」を中心とした検索が主流でしたが、近年はChatGPTのような生成AIを活用した「生成AI検索」が急速に広まりつつあります。 ここからは、生成AI検索の基本的な仕組みや従来との違い、ユーザー体験の変化について詳しく解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AI検索とは、大規模言語モデル(LLM)を活用し、ユーザーの検索意図に応じて自然な文章で回答を生成する新しい検索スタイルです。ChatGPTやClaudeなどの生成AIが検索結果を要約・解説し、単なるリンクの羅列ではなく“答えそのもの”を提供するのが最大の特徴です。 従来の検索エンジンがリンク集を返すのに対し、生成AI検索では、ユーザーが知りたい内容に直接答える「対話型検索体験」が実現します。たとえば「初心者向けのSEO対策とは?」と入力すれば、基本的な対策内容をわかりやすく文章で返してくれるのが生成AI検索です。 GoogleのSGEやBingのCopilot、Perplexityなどが代表的なサービスで、検索のあり方を根本から変える技術として注目されています。 情報収集のスピードと正確性を両立させる次世代の検索手段といえるでしょう。 従来の検索エンジンは、入力されたキーワードに対して関連性の高いページをアルゴリズムで抽出し、リンク形式で提示する仕組みです。一方、生成AI検索では、キーワードではなく“質問そのもの”の意味を理解し、AIが自ら情報を生成・要約して文章で返答します。 この違いにより、検索行動は「クリックして探す」から「質問して答えをもらう」へと変化しています。従来検索は複数ページを開いて情報を精査する必要がありましたが、生成AI検索では一度の問答で要点が得られるのが大きな利点です。 また、検索結果の内容は固定されたページではなく、AIによる動的な文章生成で構成されるため、同じ質問でも表現や内容が変化します。検索アルゴリズムのベースが“リンク評価”から“意味理解と生成”に移行しているのが、最も大きな構造的変化です。 生成AI検索の登場により、検索ユーザーの体験は大きく進化しています。 従来の「検索→クリック→探す」というプロセスから「質問→回答を得る」へと短縮され、検索の負担が軽減されました。たとえば「英語学習におすすめのアプリを教えて」といった問いに対して、複数の候補を特徴付きで一覧にしてくれるなど、即座に行動可能な情報が得られます。 また、検索ワードの調整やページ移動を繰り返す必要がなくなり、情報の深掘りも「続けて質問する」だけで自然に行えます。この対話的な検索体験により、専門知識がなくても複雑な情報にアクセスしやすくなり、情報収集のハードルが下がりました。 UXの観点から見ても、生成AI検索は「探す労力を減らす」だけでなく「得られる情報の質を高める」変化をもたらしています。 なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。 かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。 手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。 \ 4つの質問に答えるだけ / 生成AI検索は、単なるAIチャット機能ではなく、複数の先端技術が組み合わさることで実現しています。 ここからは、生成AI検索を支える核となる技術として「LLM」「マルチモーダルAI」「各種AIモデル」の役割について解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AI検索を支える中核技術が、LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)です。 LLMはインターネット上の膨大なテキストデータを学習し、人間と同等の自然な言語理解・生成を行うAIで、ChatGPTやClaudeもこの技術をベースにしています。ユーザーが入力した質問や命令の文脈を理解し、関連する知識をもとに文としての回答を構成します。 検索エンジンに組み込まれたLLMは、単なる情報のマッチングではなく、意味理解と文章生成を同時に行う点が従来の検索との大きな違いです。また、ファインチューニングやRAG(検索拡張生成)といった手法と組み合わせることで、より信頼性と一貫性の高い回答が可能になります。 生成AI検索の精度と自然さを支える根幹技術が、このLLMです。 生成AI検索では、文字情報だけでなく画像や動画、音声といった多様なデータを扱える「マルチモーダルAI」の活用も進んでいます。 マルチモーダルAIとは、複数の形式(モダリティ)のデータを同時に理解・統合して処理できるAIで、検索結果の質と幅を大きく広げる役割を担っています。たとえば、画像検索とテキスト回答を組み合わせたり、PDFや表の内容を読み取って要約したりといった応用が可能です。 ユーザーが画像をアップロードして「この写真の場所を教えて」と質問すれば、AIが画像解析と自然言語処理を組み合わせて返答する仕組みです。これにより、テキスト検索では難しかった視覚的・複合的な情報探索が実現し、検索の利便性が飛躍的に向上します。 生成AI検索は、マルチモーダル技術によって一層高度な情報理解を可能にしています。 生成AI検索では、特定のAIモデルが検索体験の中心を担っています。 代表的な例として、ChatGPT(OpenAI)、Claude(Anthropic)、Gemini(Google DeepMind)が挙げられます。これらのモデルは、BingやGoogle検索、Perplexity AIなどに実装され、ユーザーの質問に対し、自然な言葉での回答を生成する仕組みです。 それぞれのモデルには、生成精度、会話の自然さ、知識の幅広さなどに特徴があり、用途やサービスによって使い分けがされているのが特徴です。検索という枠を超えた「対話型アシスタント」としての役割も持ち始めており、今後は音声やマルチモーダル対応も進むと予想されています。 生成AI検索の進化は、これら先進モデルの能力向上に大きく依存しています。 Googleは「SGE(Search Generative Experience)」という名称で生成AI検索を試験的に導入しており、世界的な注目を集めています。 ここからは、SGEの基本概要と現在の導入状況、さらにSEOやアクセス数に与える影響について詳しく見ていきましょう。 それぞれ詳しく解説していきます。 SGE(Search Generative Experience)とは、Googleが提供を開始した生成AIを活用した新しい検索体験のことです。 従来のリンクリスト型検索とは異なり、ユーザーの質問に対してAIが自然な言語で要約・解説する「回答型検索」が特徴です。たとえば「〇〇の比較」や「初心者向けの〇〇の始め方」といった検索に対して、複数の情報源をまとめた一文の回答が最上部に表示されます。 また、その下には参考となるWebページのリンクや出典元も明示される構造となっており、情報の裏付けを確認しやすい設計です。SGEはGemini(旧Bard)をベースとする生成AIモデルを活用しており、ユーザーとのやり取りを通じて回答を補足する機能も搭載しています。 検索そのもののUX(ユーザー体験)を再構築する大きな変革といえるでしょう。 GoogleのSGEは、現在は正式リリース前の実験段階にあり「Search Labs」という試験プログラムの一環として提供されています。 2023年時点では、アメリカ、インド、日本など一部の国で順次テスト展開が始まり、今後は対応国や言語、ユーザー層の拡大が予定されています。利用にはSearch Labsへの事前登録が必要であり、Chromeブラウザを通じて利用する形が基本です。 また、日本語への対応精度や出力表現の自然さも徐々に改善が進められており、標準検索への統合が現実味を帯びてきました。今後の動向としては、モバイル端末への最適化、ビジュアル情報との連携、音声検索との融合など、多面的な進化が見込まれています。 世界最大の検索エンジンであるGoogleが生成AI検索を本格導入すれば、ユーザー行動とSEOの潮流は一気に変わることが予想されます。 SGEの登場によって、Webサイトへのオーガニックトラフィック(自然検索からの流入)には大きな変化が起こると考えられています。 AIが検索結果の最上部で「直接回答」を生成することで、従来の検索結果ページ(SERP)でのクリック率が下がる可能性が指摘されています。特に「How to系」や「簡単な疑問」のような検索クエリに対しては、ユーザーがリンクをクリックせずに情報を得てしまう「ゼロクリック検索」が増えやすい傾向です。 ただし、SGEの生成結果には参考リンクが含まれており、ここに掲載されることで逆にトラフィックが増えるチャンスも存在します。つまり、情報の網羅性・正確性・信頼性が高いコンテンツはAI回答の出典として採用されやすく、検索流入の質がより重視される時代になります。 流入数だけでなく「掲載される価値」のあるコンテンツづくりが今後の鍵となるでしょう。 Googleだけでなく、Microsoftも「Bing Chat(現Copilot)」を通じて生成AI検索を強化しています。 ここからは、ChatGPTを統合したBingの検索体験と、Microsoftの戦略的な展開、さらには拡張機能による活用方法を詳しく解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 Bing Chat(現Copilot)は、ChatGPT(GPT-4)を検索エンジンに統合することで、検索結果をAIがその場で文章として要約・解説する体験を提供しています。 「調べる→読む」から「質問する→答えを得る」へと検索体験が進化し、会話形式で追加の質問ができるのも大きな特徴です。たとえば「海外旅行におすすめの持ち物は?」と入力すれば、リスト形式で提案しつつ、必要に応じてリンクや出典も示してくれます。 Bing ChatはGPT-4 Turboを活用しており、文脈理解や表現の自然さに優れ、複雑な質問にもスムーズに対応可能です。従来のBing検索とは異なり、ユーザーとの対話を軸とした検索に変化しており「調べもの+AIアシスト」が標準化されつつあります。 使い勝手の良さと精度の高さから、検索の新常識として利用者が増加しています。 Microsoftは生成AIを検索や業務ツールに深く統合する戦略を推進しており、Bingの位置づけも大きく変化しています。 検索だけでなく、EdgeブラウザやMicrosoft 365との連携によって、AIを日常業務の中心に据える動きが本格化しています。特にBing Chat(Copilot)は、WordやExcel、OutlookといったOffice製品に組み込まれる「Copilotシリーズ」との一貫したブランド展開の一部です。 そのため、単なる検索エンジンではなく「AIパートナーとしてのBing」という位置づけが強くなっています。この戦略により、MicrosoftはGoogleとは異なるアプローチでユーザーとの接点を拡大し、AIによる業務効率化と情報取得の両面で優位性を狙っています。 Bingは今や、検索エンジンという枠を超えた“AIアシスタント・検索融合型プラットフォーム”へと進化していると言えるでしょう。 Bing Chat(Copilot)はEdgeだけでなく、Chromeでも使えるようになり、より多くのユーザーに開放されています。 拡張機能を導入すれば、どのブラウザからでも簡単にCopilotにアクセスでき、ページ上の内容をAIに要約・質問することも可能です。たとえば、Webページを開いた状態で「この記事を3行で要約して」と指示したり、長文メールの返信文をその場で作成したりと、用途は多岐にわたります。 さらに、Bingの公式拡張機能を入れておくと、検索画面にAIの要約結果が自動表示されるようになり、通常の検索体験が格段に向上する傾向です。このようなクロスブラウザ対応によって、Copilotの利便性と普及率はますます高まっており、Chromeユーザーにも強力なAI検索体験が提供されています。 ツールの選択肢を広げながら、日常の情報収集や作業の効率化を進められる点が魅力です。 生成AI検索はGoogleやBingだけでなく、他にもさまざまな独立系サービスが登場しています。 ここからは、ユニークな検索体験や専門的な用途で注目されている生成AI検索ツールを3つ厳選して紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 Perplexity AIは、生成AIとリアルタイム検索を融合させた高精度な質問応答型検索サービスです。 最大の特徴は、生成された回答に出典が必ず明記されており、学術文献や信頼性のあるWebページへのリンクがセットで表示される点です。たとえば「AI検索の仕組みを簡単に教えて」と質問すれば、わかりやすい解説文と共に、引用元のサイトURLや論文ページが提示されます。 これにより、情報の正確性や根拠をユーザー自身が確認でき、ビジネスや学習での活用にも安心して使える設計となっています。また、チャット形式の追加入力にも対応しており、やり取りを重ねながら深掘りしていけるUXも高評価です。 信頼性と操作性を両立させたAI検索として、急速に支持を集めています。 You.comは、検索結果を「モジュール」と呼ばれる小さな機能単位に分けて表示する独自のUIを持つ生成AI検索サービスです。AIによる要約結果だけでなく、ニュース、SNS、動画、開発ドキュメントなどの情報を同時に横並びで表示できる点が、他の検索ツールと一線を画します。 たとえば、あるトピックについて調べると、左にAI要約、右に最新ニュース、下にYouTube動画といった形で多面的な情報取得が可能です。また、YouChatというチャット機能を使えば、ChatGPTのような会話形式で情報を掘り下げることもでき、日常検索から学習まで幅広く対応できます。 開発者やリサーチャーにとっては、コード検索や技術ドキュメントへのアクセスの速さも魅力です。視野を広げた検索体験を求める方にぴったりのツールといえるでしょう。 Andi Searchは、シンプルなチャットインターフェースに視覚的要素を取り入れた、直感的なAI検索体験を提供する新鋭サービスです。 検索結果をビジュアル中心で構成しており、要点や出典をカード型に整理することで、パッと見て理解しやすくなっています。とくにモバイルユーザーに最適化された設計となっており、スワイプ操作で情報を切り替える感覚はまるでSNSアプリのようです。 AIによる自然言語生成の精度も高く、会話を通じてトピックを掘り下げていくスタイルが初心者にもなじみやすい設計になっています。また、不要な広告やノイズの少なさも魅力の一つで、集中して情報収集をしたいときにも最適です。 視覚・操作性・精度の三拍子がそろった軽快なAI検索体験を実現するサービスとして注目が高まっています。 生成AI検索の進化は、従来のSEOモデルに大きな揺さぶりをかけています。 ここからは、オーガニック流入の変化、コンテンツの信頼性と独自性の重要性、今後のSEO戦略の変化という3つの視点からその影響を紐解きます。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AI検索が「検索結果を要約して提供する」という特性を持つ以上、従来の検索結果ページ(SERP)におけるクリック率は必然的に変動します。 特に「How to」「定義系」「比較」など、明確な回答が求められるクエリにおいては、ユーザーがリンクをクリックせずに情報を得る“ゼロクリック現象”が顕著に表れつつあります。これは、AIが提供する一文回答やポイント整理によって、ページ遷移の必要性が相対的に低下するためです。 一方で、AIが提示する要約内に参照リンクが含まれるケースでは、一定のコンテンツが“出典”として取り上げられることで流入機会が残ります。 この新しい構造においては、単に検索順位を上げるのではなく「AIに引用されやすい情報構造・品質を備えること」が流入維持の鍵になります。今後のSEOでは“AIに選ばれるサイトか否か”が新たな基準となるでしょう。 生成AIは、一般的・定型的な内容を高精度に生成できる反面、“誰が書いたか”“どこまで深掘りされているか”といった文脈情報には限界があります。そのため今後のSEOでは、一次情報・専門性・経験に基づいた「信頼性の高いコンテンツ」がAIに引用される確率を大きく左右します。 具体的には、実名や運営情報の明示、出典の明確化、統計・事例の掲載などが差別化の要因です。また、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)と呼ばれる評価基準は、生成AI時代のSEOにおいて一層重要な役割を果たします。 オリジナリティがなく、AIで再生成可能な情報はSEO的価値が薄れる傾向にあり、表層的なキーワード最適化だけでは通用しなくなります。質・文脈・発信者の明示性を兼ね備えた情報発信こそが、生成AI検索において選ばれる前提条件となるのです。 生成AI検索の普及によって、SEO戦略は“検索結果での可視化”から“AIに評価・引用されるコンテンツ構築”へと重心が移行しています。 今後は「ナレッジパネル対策」「構造化データの活用」「AIへのプロンプト最適化」など、従来とは異なる文脈を意識したSEO技術が求められていくでしょう。特に、AIがデータを引用する際には構造化された情報や明確な見出し設計が有利であり、見出しタグの設計やFAQスキーマの活用が効果を発揮します。 また、UXとサイトスピード、マルチデバイス最適化といった従来の技術的SEOも、AIの信頼判断において無視できない要素です。生成AIがユーザーとの“最初の接点”になる時代では、検索からの流入だけでなく「AIが届けたい情報源になる」ことが最大の戦略的価値となります。 SEOはもはや検索順位の争いではなく、“AIとの共存戦略”という新たなフェーズに入ったといえるでしょう。 生成AI検索は情報収集を効率化できる強力な手段ですが、正確かつ有益な回答を得るには使い方に工夫が必要です。 ここからは、プロンプトの書き方や複数AIの併用、目的に応じたツール選びのポイントについて解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AI検索で的確な回答を得るには「プロンプト(質問文)」の設計が最重要です。 たとえば「〇〇について教えて」だけでは曖昧すぎるため「初心者向けに」「5つのポイントで」「具体例を含めて」など条件を明確に加えることで回答の質が大きく向上します。また、望ましい形式を指定するのも効果的です。 例:「表形式でまとめて」「300文字以内で要約して」など。 さらに「あなたはプロのマーケターです」といった前提条件を加えることで、より専門的で説得力のある回答を引き出せます。プロンプトは一度で完成させる必要はなく、生成された回答に対して再質問・再構成を繰り返すことで、より洗練された情報に近づきます。 「聞き方が変われば、得られる答えも変わる」──これが生成AI検索の本質です。生成AIから理想の回答が得られるプロンプトを作るコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 生成AIには得意・不得意があるため、ひとつのツールに依存せず、複数のAIを使い分けることで情報の信頼性と多角性を高められます。 たとえば、同じ質問をChatGPT、Claude、Perplexity AIに投げて比較すれば、視点や表現の違いから新たな気づきが得られることがあります。また、GoogleのSGEでは最新の検索情報、Perplexityでは文献ベースの正確な情報、Bing Chatでは整理された要約が得意です。 複数AIの結果を突き合わせることで、誤情報や偏りのある回答に気づきやすくなり、より精度の高い情報選択が可能になります。比較によって自分にとって一番有用な情報形式がわかれば、以降の情報収集の効率も格段に向上します。 「AIを並列で使う」ことが、これからの検索リテラシーの基本です。 検索する目的によって、最適なAIツールは異なります。たとえば、学術的な情報を探したいならPerplexity AI、ビジュアル重視ならAndi Search、調査と要約ならChatGPT+Bing Chatの併用がおすすめです。 ビジネス文書の作成や文章のリライトを伴う場合は、ChatGPTやClaudeが高精度な出力を提供してくれます。一方、最新ニュースや時事情報の確認にはGoogleのSGEやYou.comが便利で、リアルタイム性に優れている点が魅力です。 自分の「検索意図(知りたいこと・使いたい場面)」に応じて、適切なAIを選ぶことが、結果の満足度を大きく左右します。ツールの特徴を知り、それぞれを「使い分ける力」を持つことが、これからの情報収集で最も重要なスキルといえるでしょう。 おすすめの生成AIを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 生成AI検索は、これまでの「リンクをクリックして探す検索」から「質問して答えを得る検索」へと大きく進化しています。 ChatGPTやClaude、Perplexityなどの大規模言語モデル(LLM)を活用した検索体験は、スピーディかつ直感的な情報収集を可能にし、検索ユーザーの行動や期待を根本から変えつつあります。GoogleのSGEやBingのCopilotといった主要サービスも台頭しており、今後ますます検索エンジンの形は多様化・高度化していくでしょう。 一方で、ゼロクリック検索の増加やAIによる要約出現により、SEOの戦略も「AIに選ばれる情報づくり」へと大きくシフトしていく必要があります。プロンプトの工夫や複数ツールの使い分けといった検索リテラシーの向上が、ユーザーにもWeb制作者にも求められる時代です。 この変化をチャンスと捉え、今こそAI時代の検索・発信スキルを磨いていきましょう。

GoogleやBingがやっているAI検索って結局どう変わる?

生成AIが出てきたらSEO対策ってもう意味ないの?

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

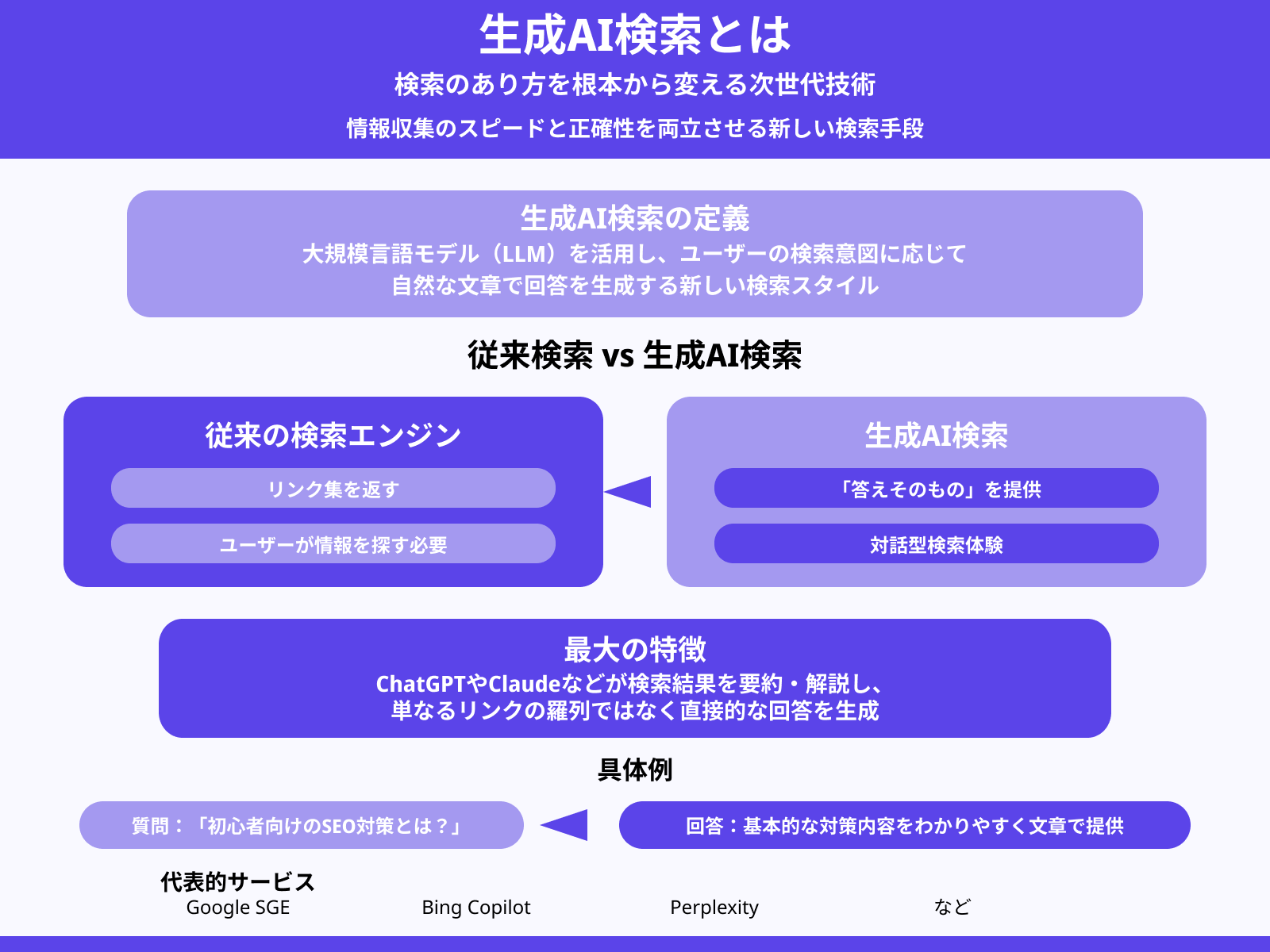

生成AI検索とは?

生成AI検索の定義と概要

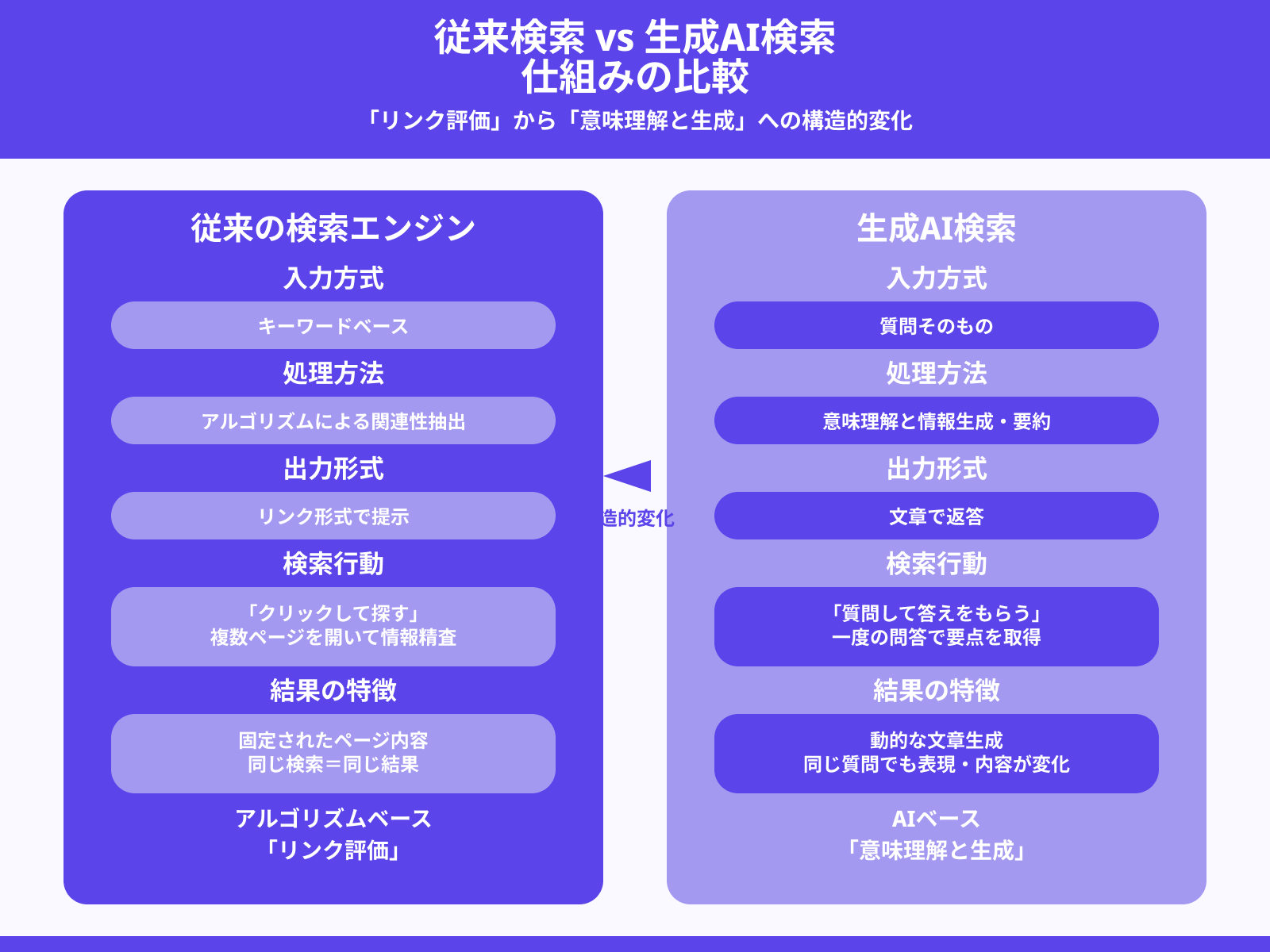

従来のキーワード検索との構造的な違い

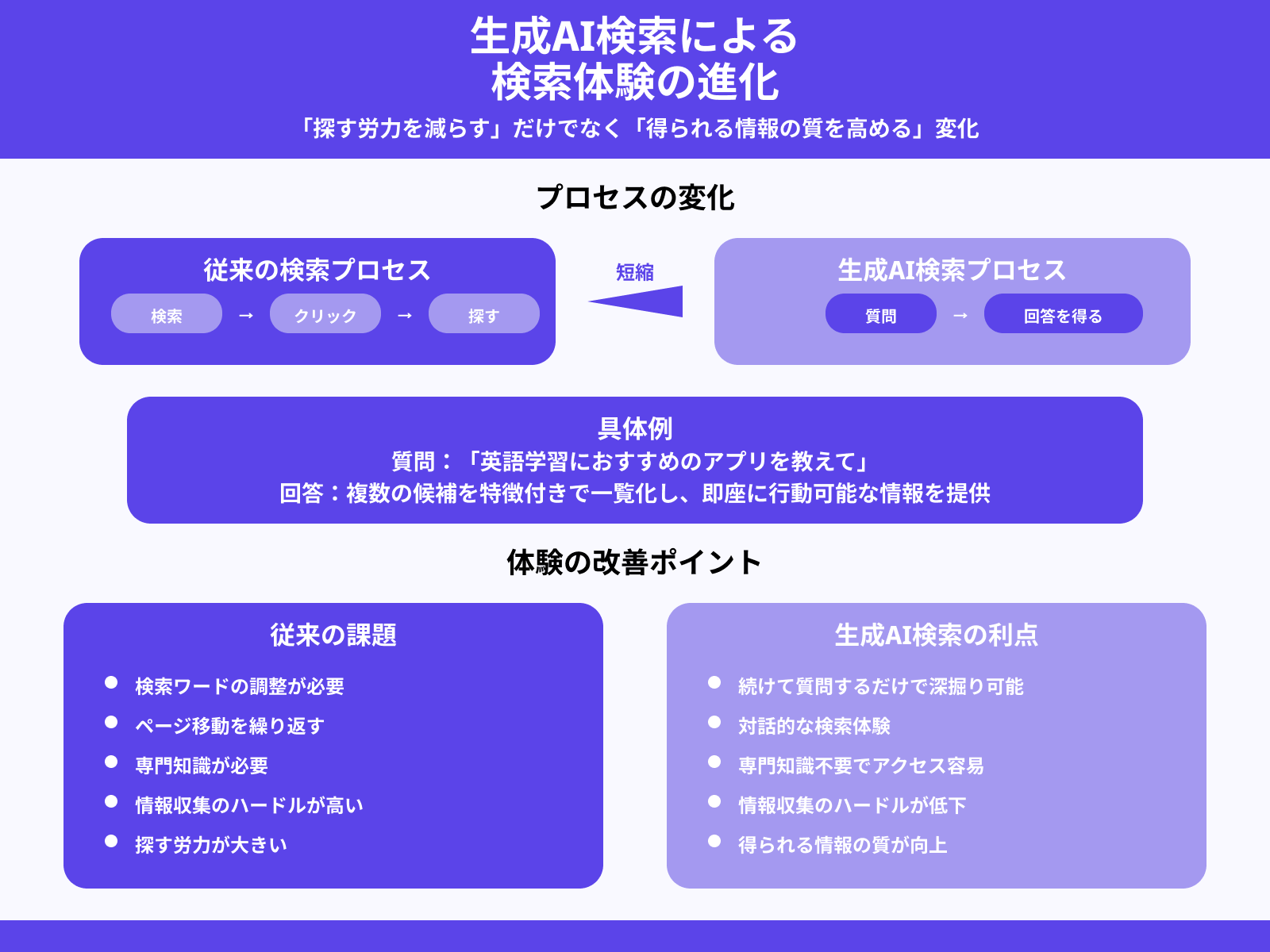

生成AI検索でユーザー体験(UX)はどう変わる?

生成AI検索に使われている主な技術

LLM(大規模言語モデル)とは何か

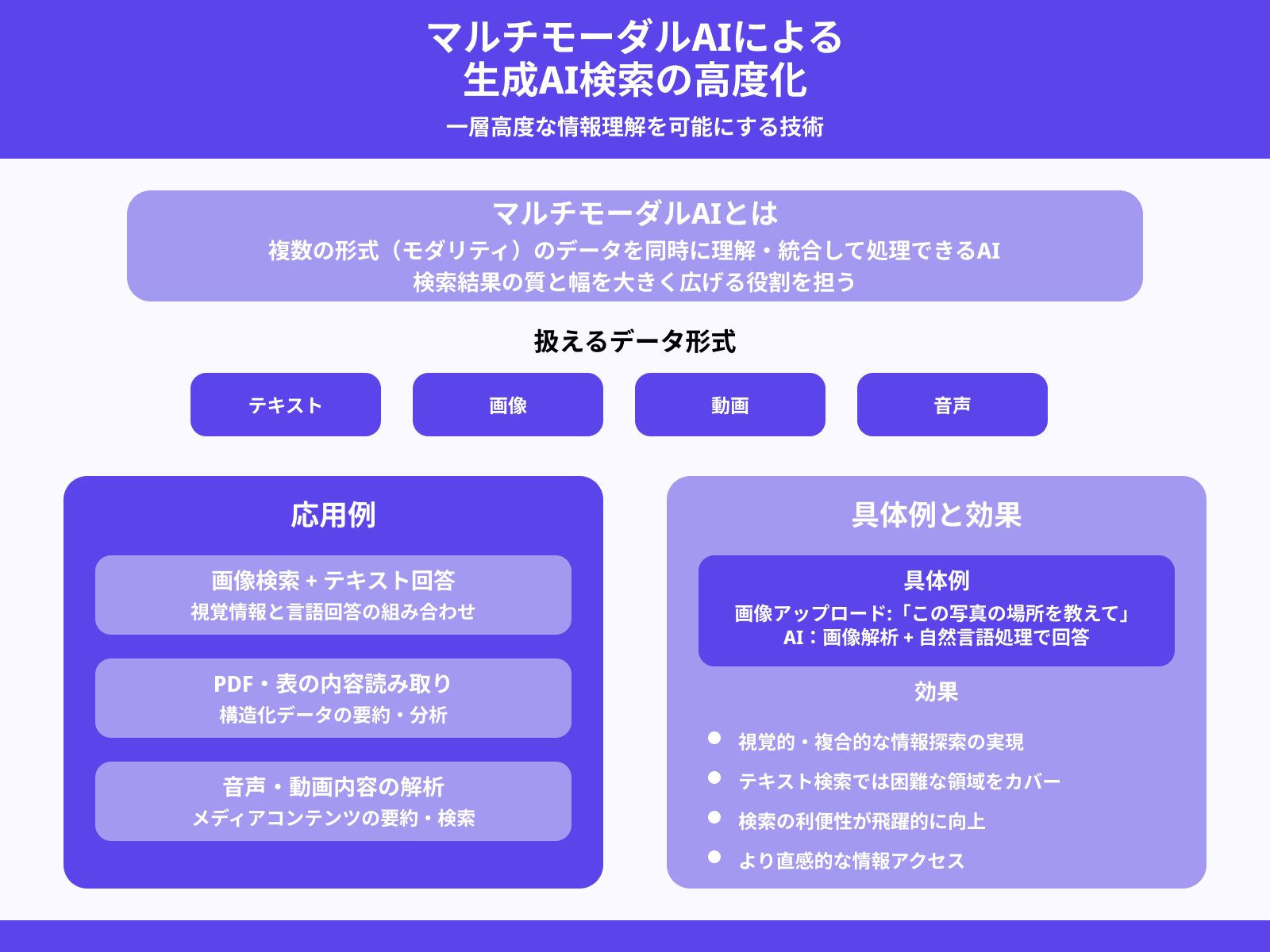

マルチモーダルAIの活用例

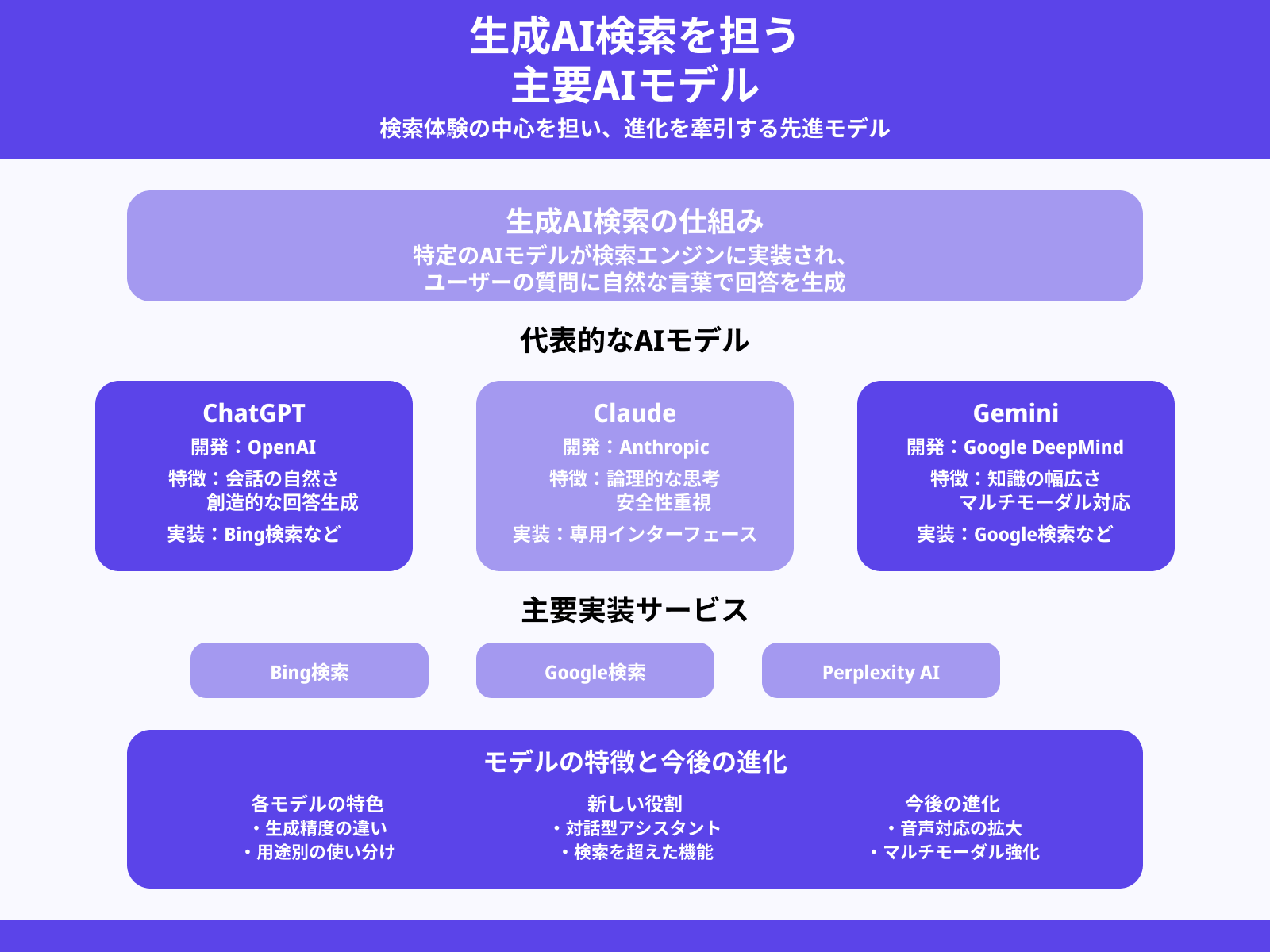

ChatGPT・Claude・Geminiなどの役割

Googleの生成AI検索(SGE)の最新動向

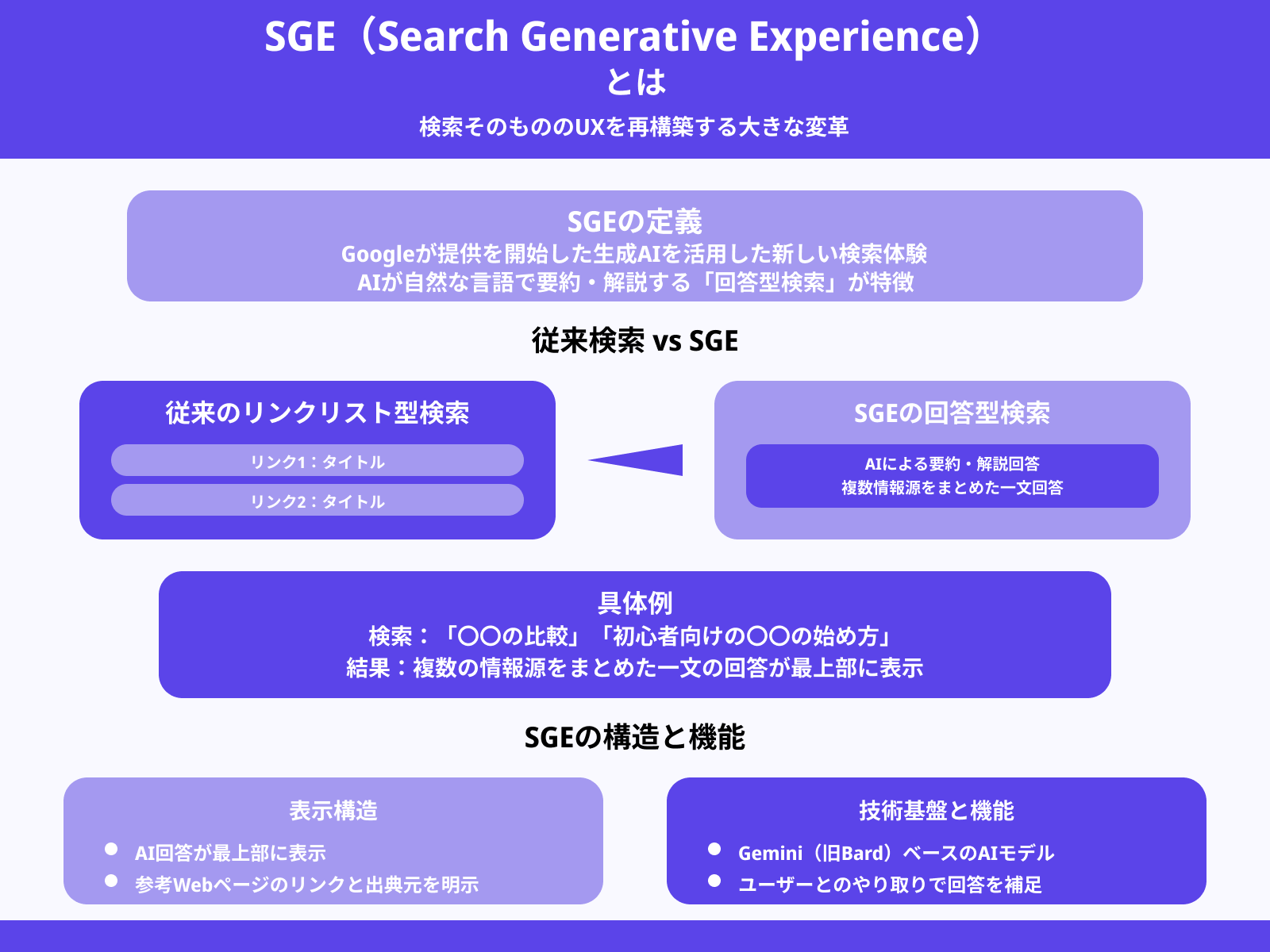

SGE(Search Generative Experience)とは?

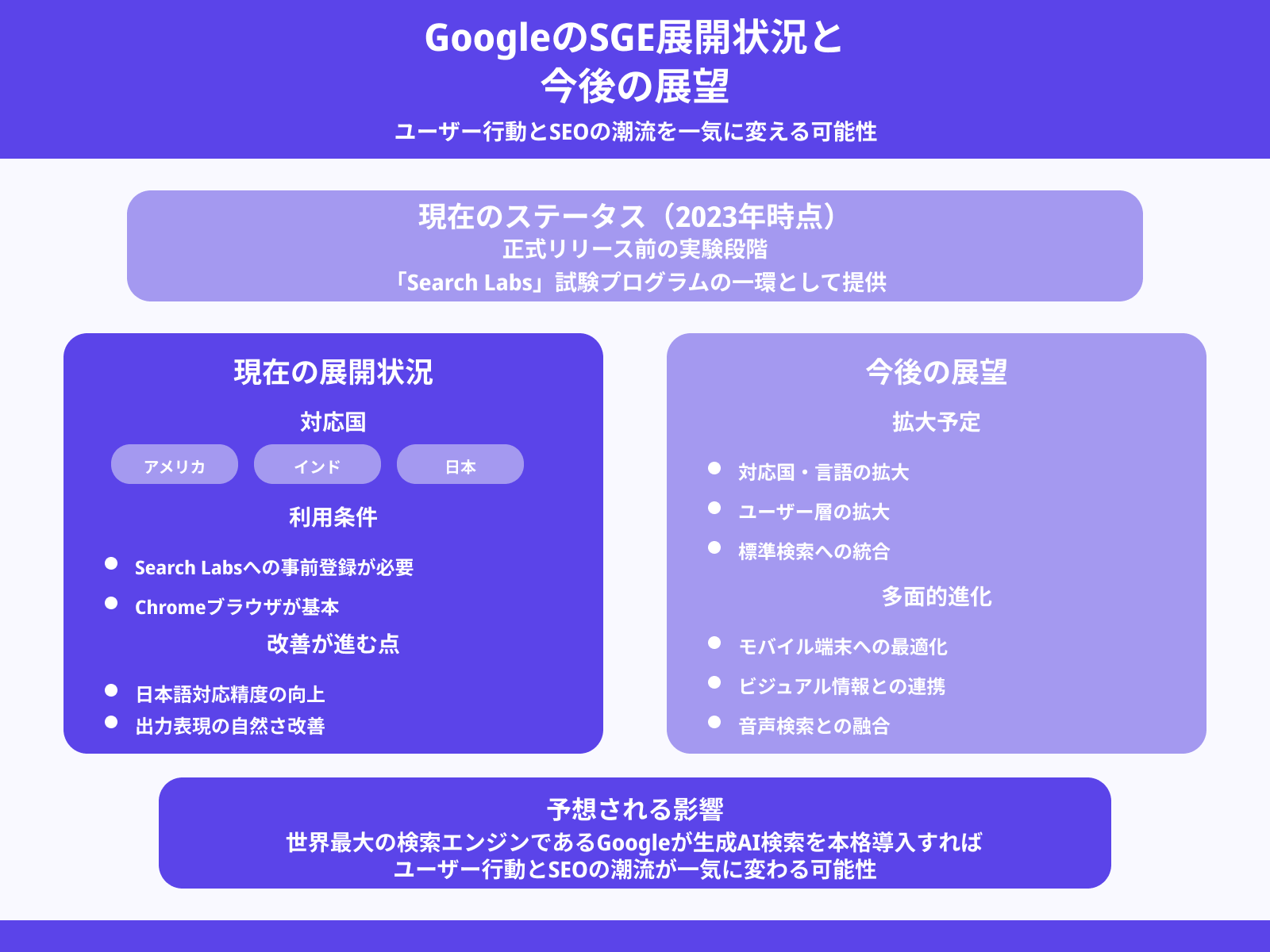

導入国・対象ユーザーと今後の展開

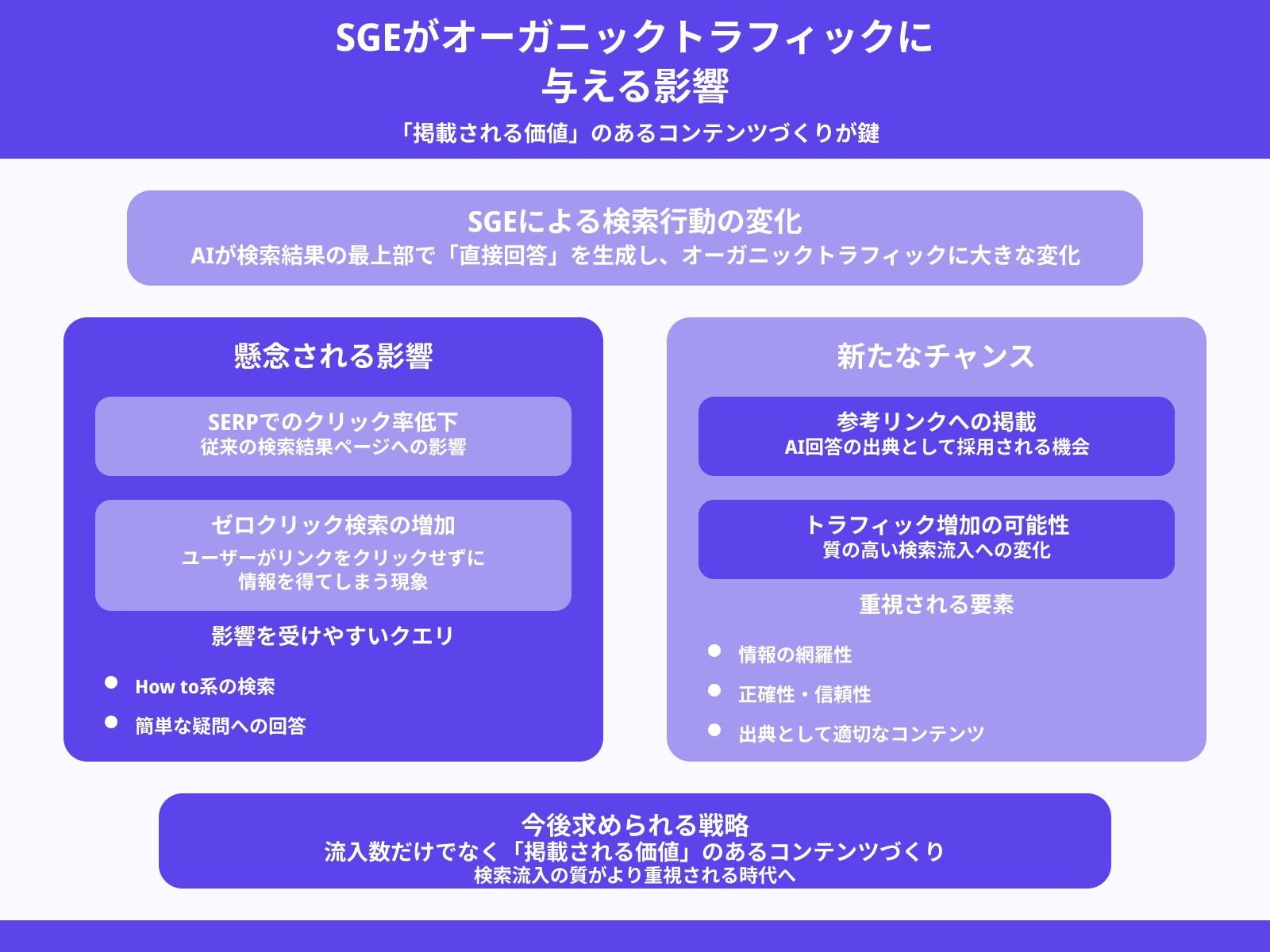

SGEによるトラフィック影響は?

Bing Chat(Copilot)による生成AI検索の実力

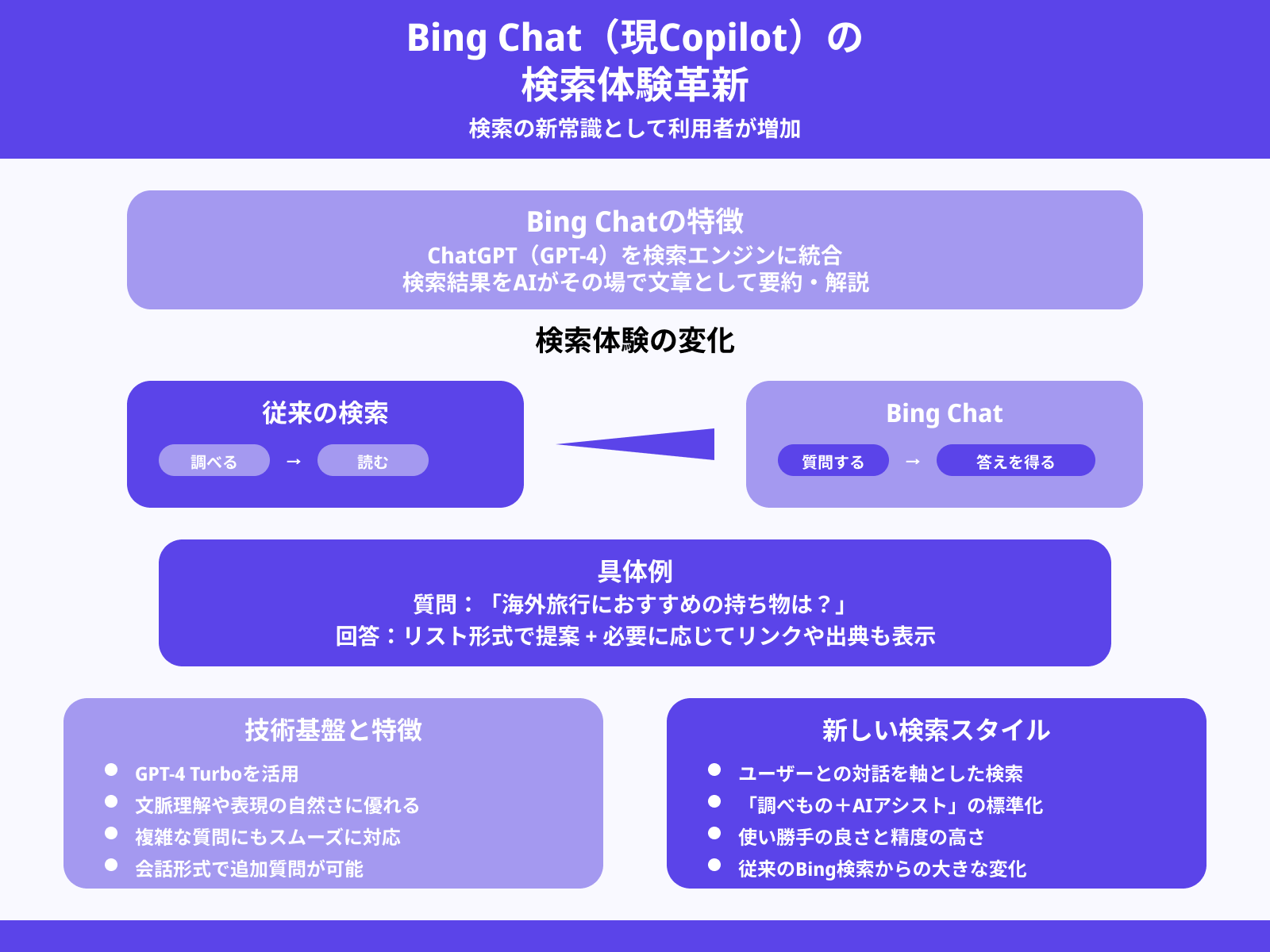

ChatGPT搭載の検索体験

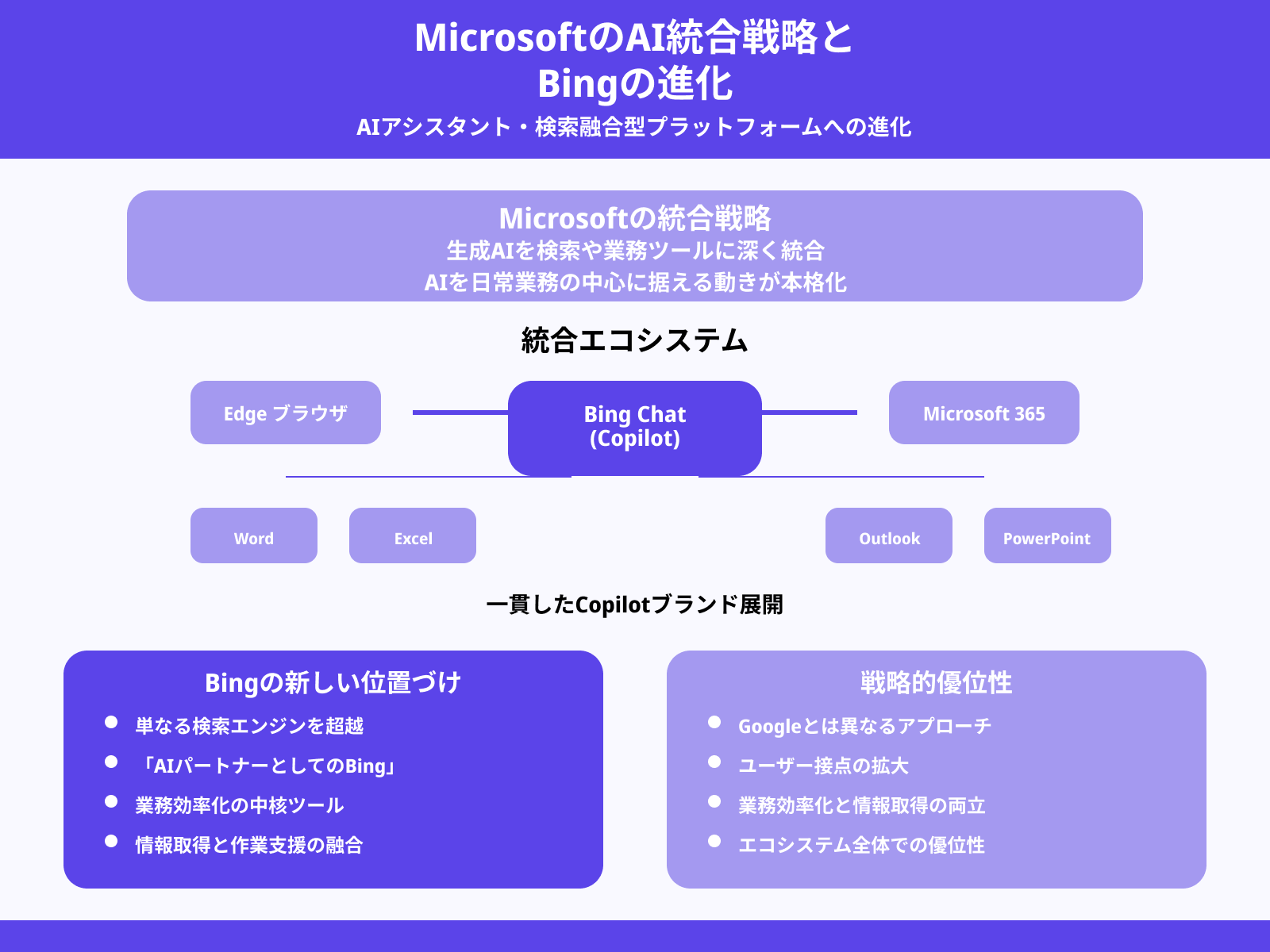

MicrosoftのAI戦略とBingの変化

Chromeとの併用・拡張機能も紹介

生成AI検索に対応した検索ツール・サービス一覧

Perplexity AI

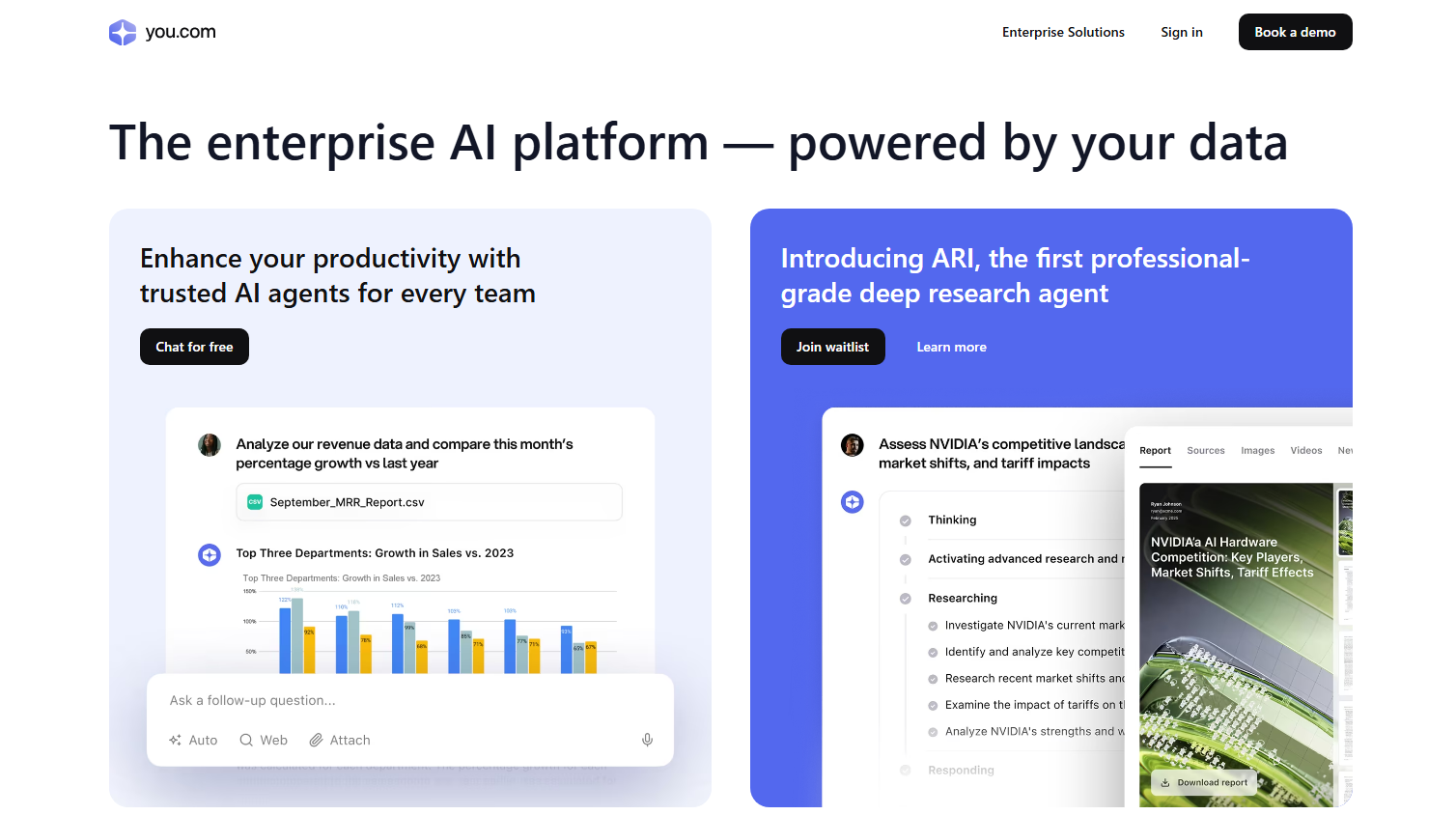

You.com

Andi Search

生成AI検索がSEOに与える影響とは?

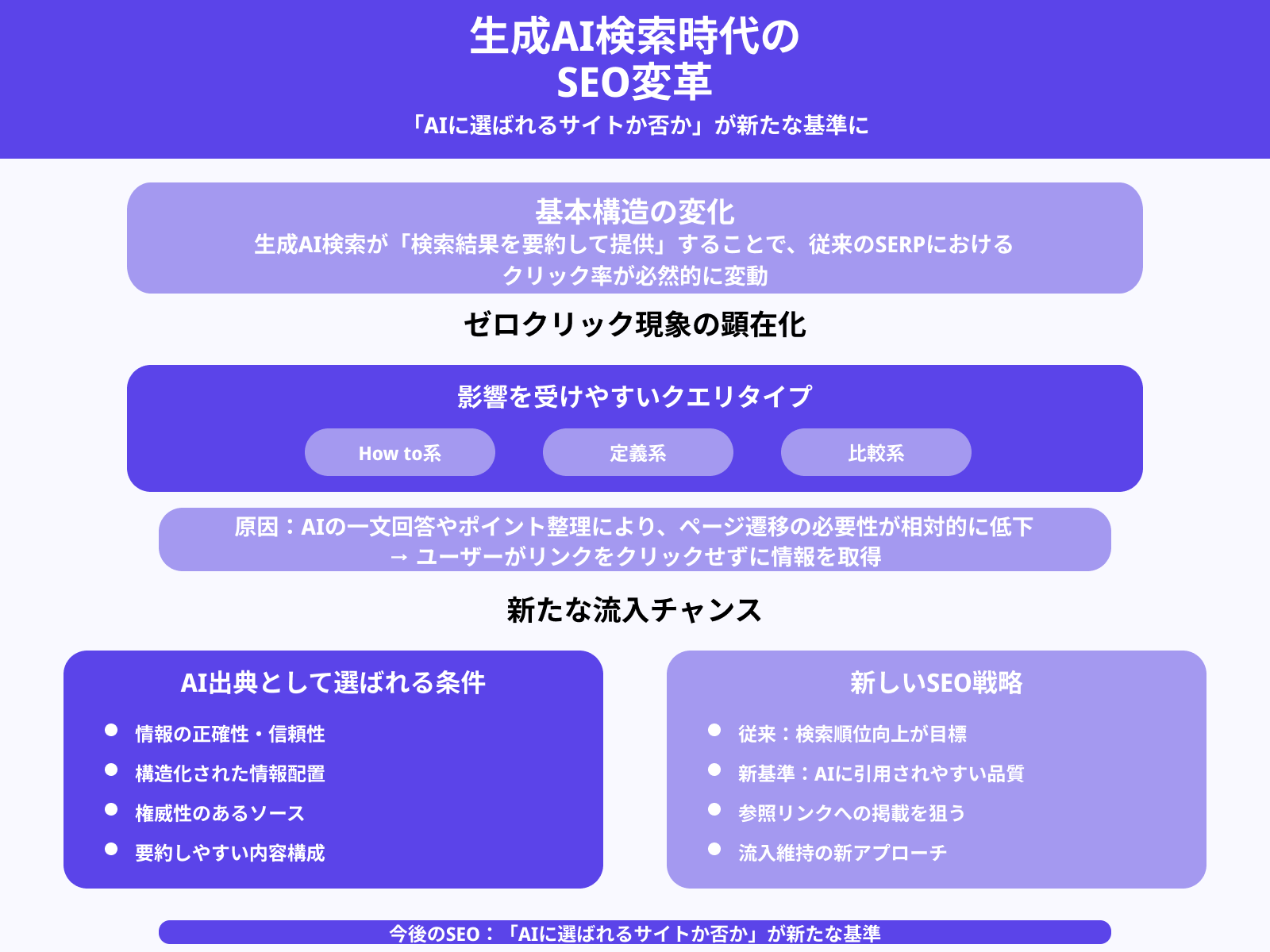

オーガニック流入の減少は起きるのか?

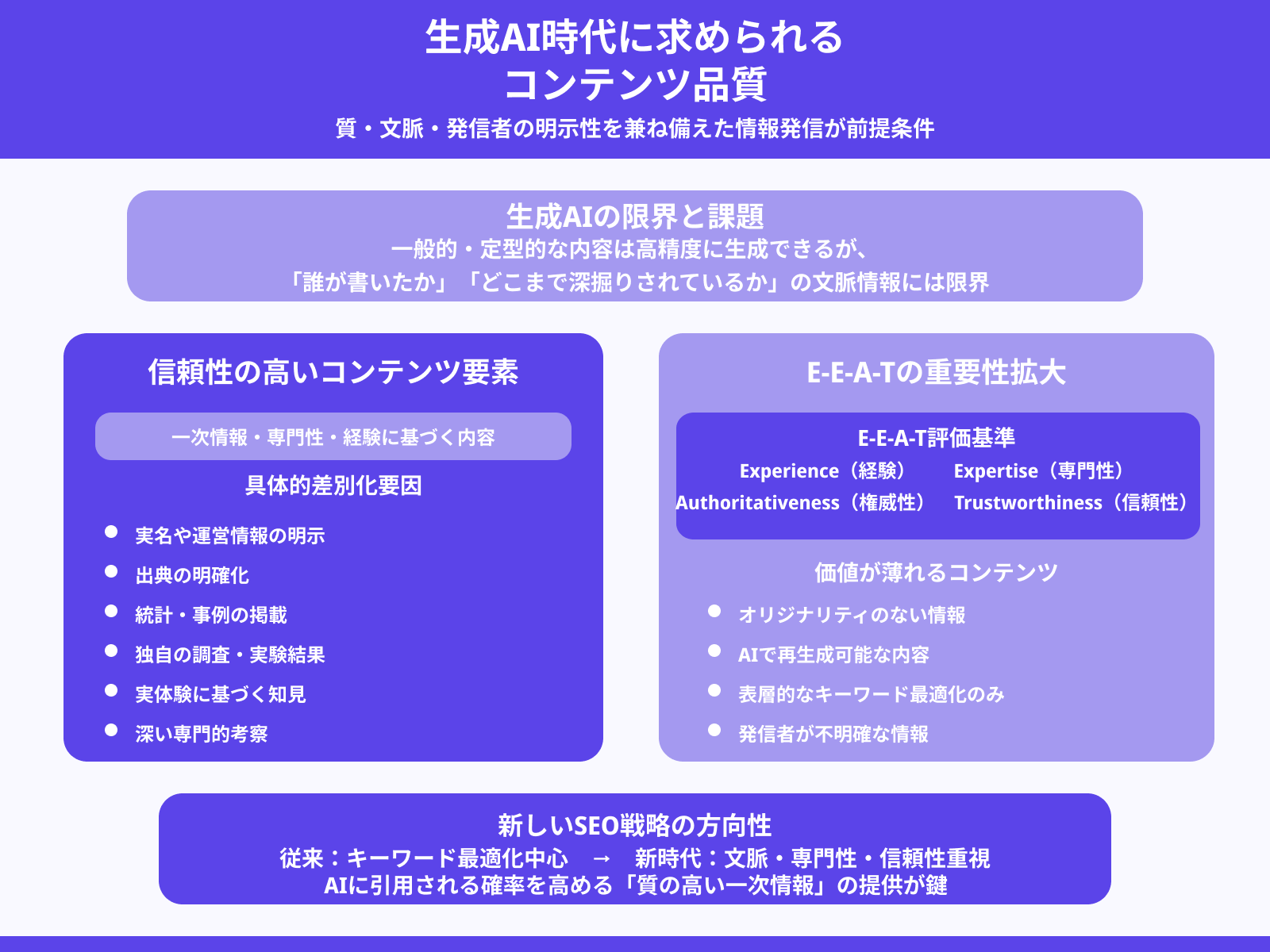

コンテンツの信頼性と差別化が重要

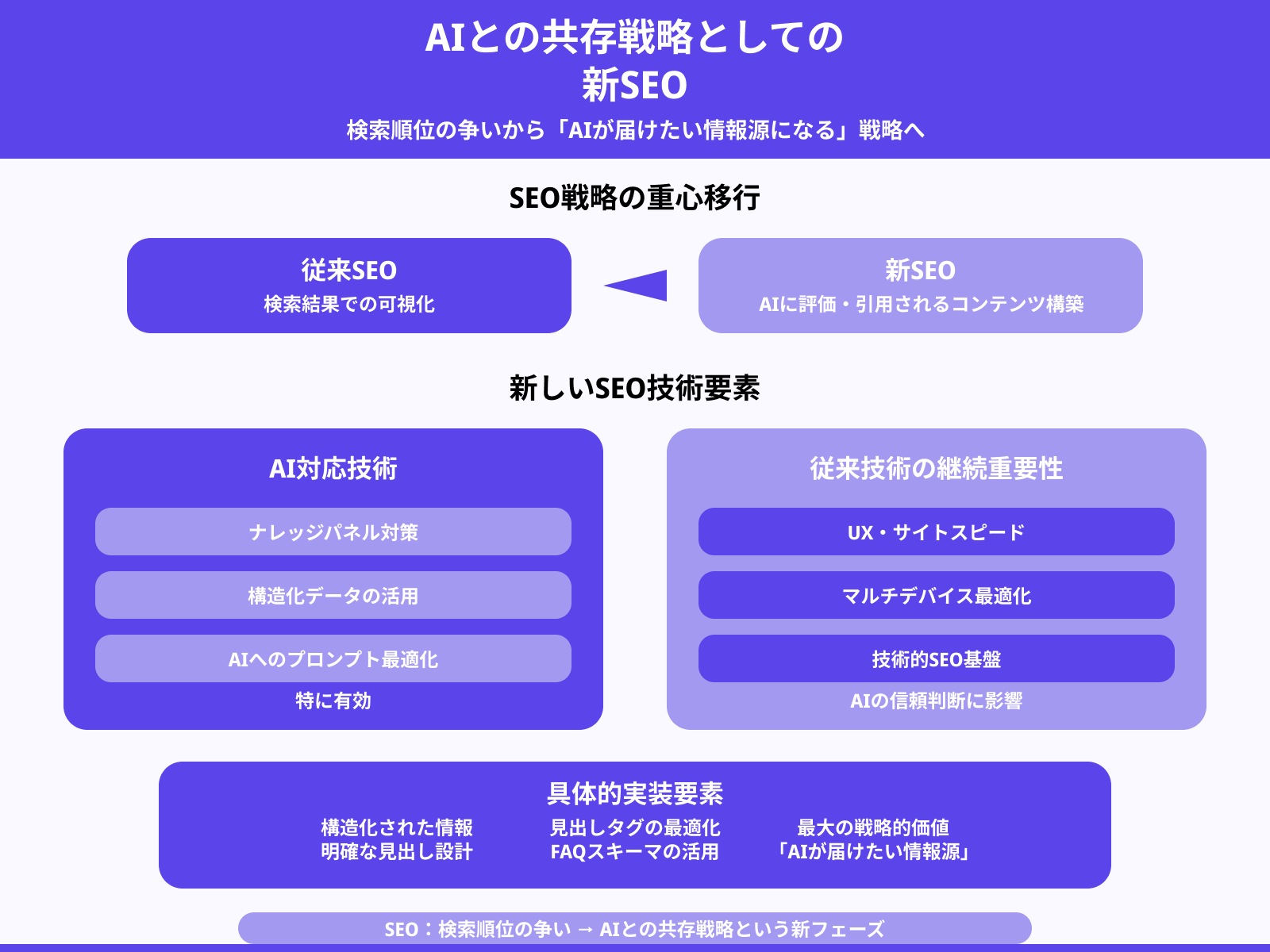

今後のSEO戦略はどう変わる?

生成AI検索を活用した情報収集のコツ

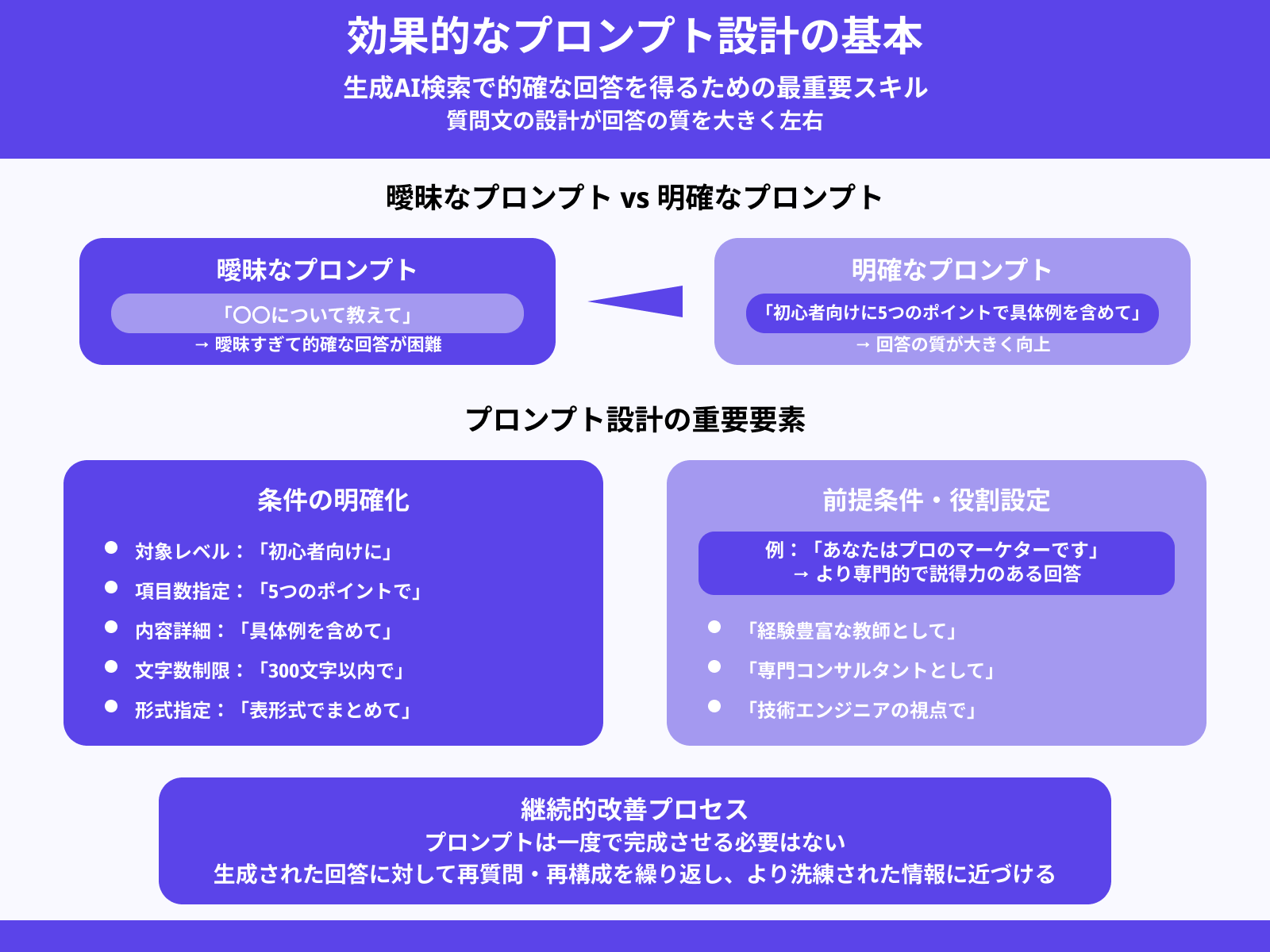

プロンプトの工夫で精度を上げる方法

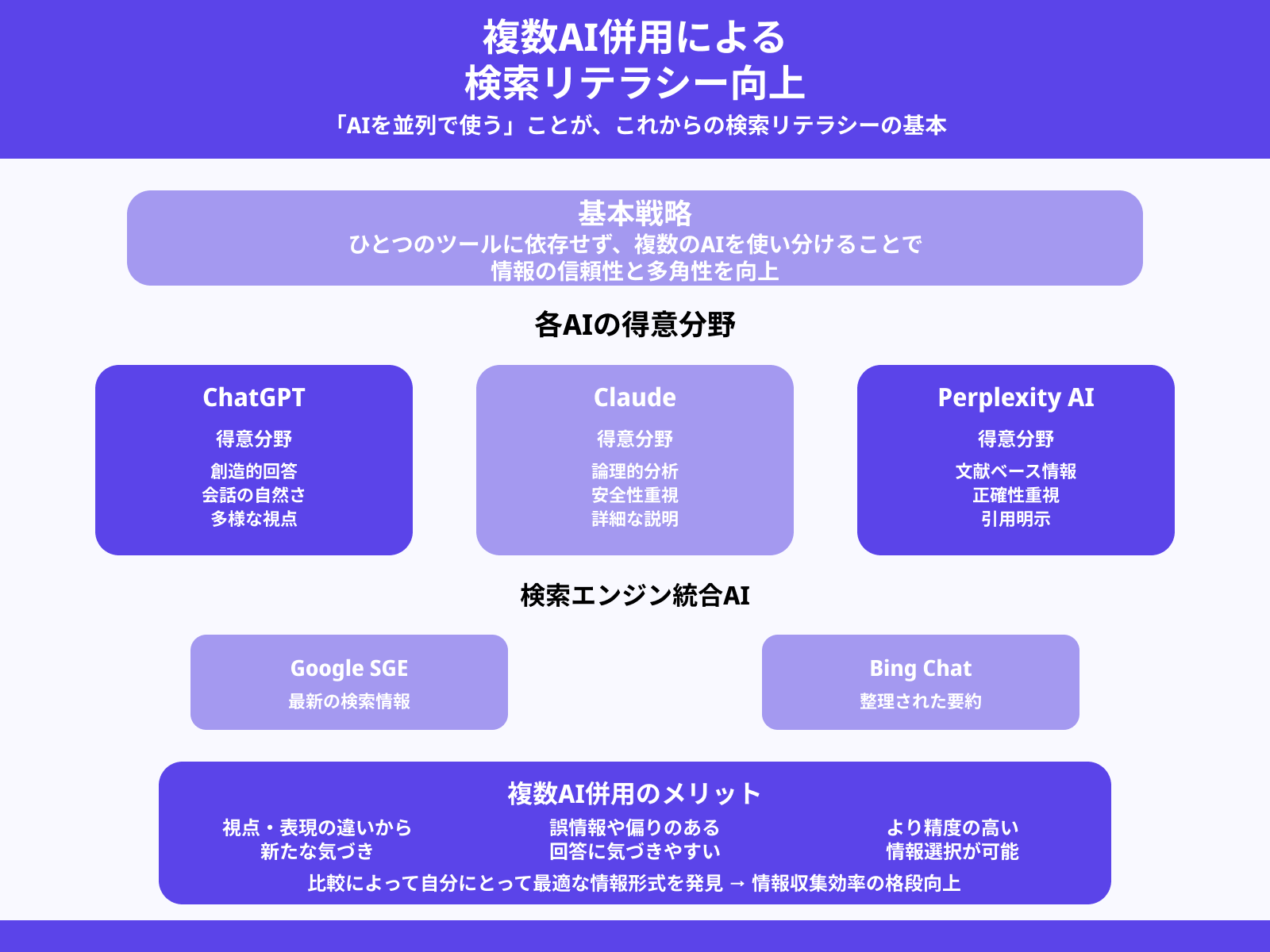

複数AIを組み合わせて答えを比較する

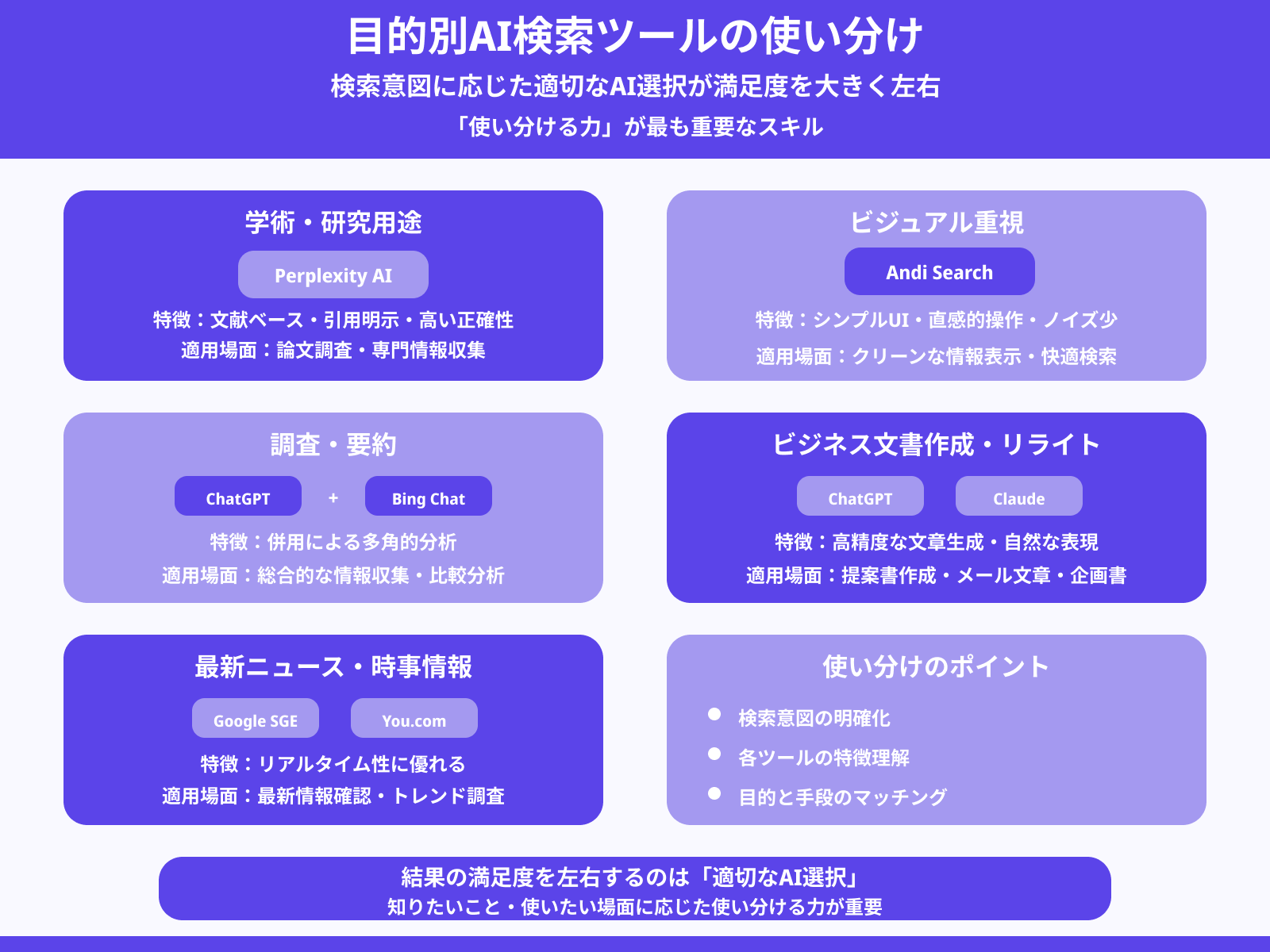

検索意図に応じたAIツールの使い分け

まとめ