生成AIで資料作成!作成方法やツール・注意点を徹底解説!

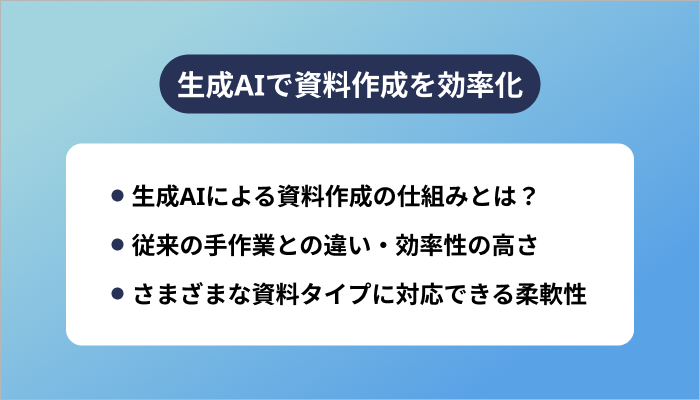

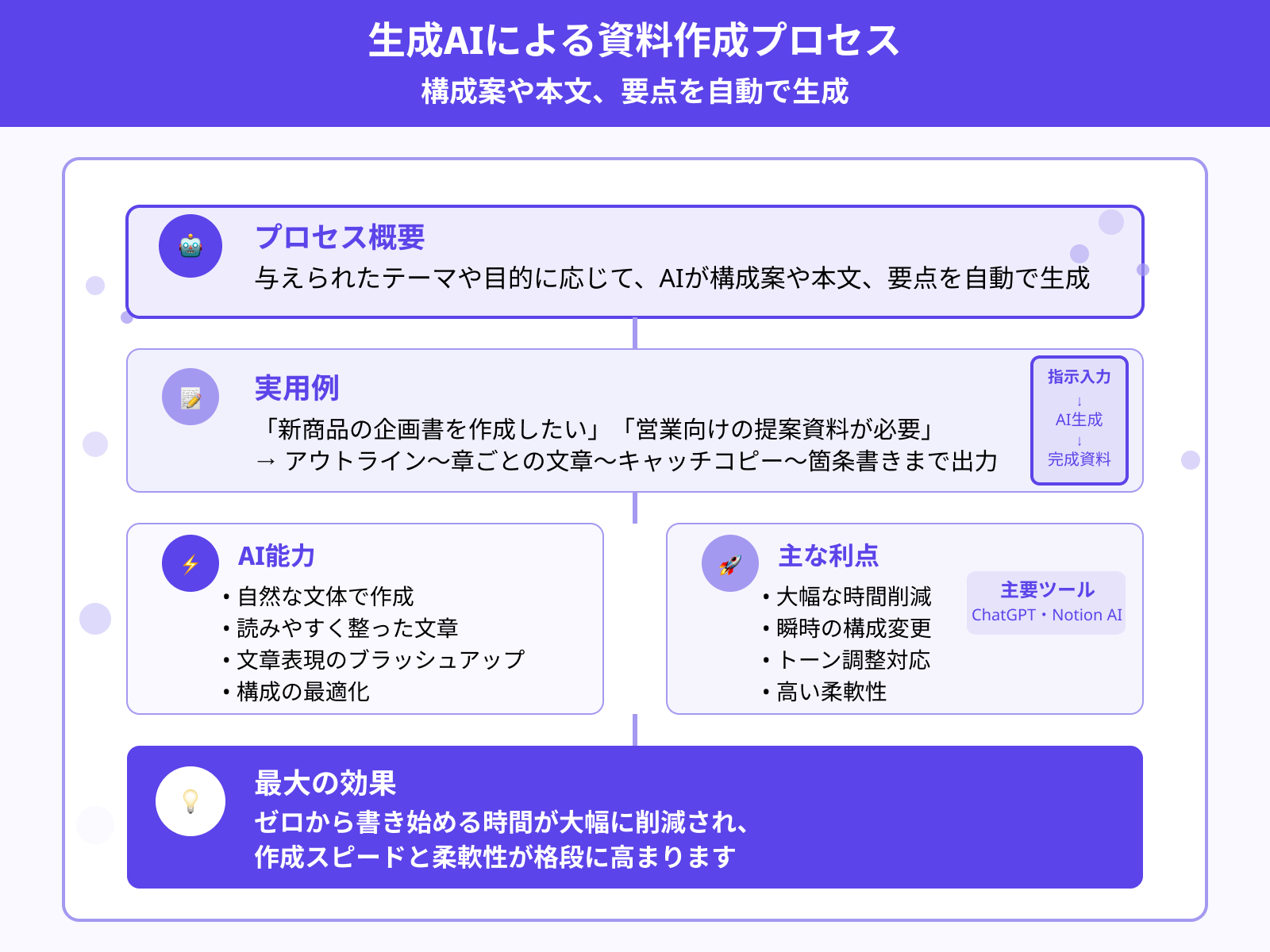

資料作りってめちゃくちゃ時間かかるけど、AIでどこまで自動化できるの? 資料作成は多くのビジネスパーソンにとって日常的な業務ですが、構成を考えたり文章を整えたりと、意外に時間と労力がかかる作業です。 近年では、ChatGPTをはじめとした生成AIを使って、資料作成を効率化する企業や個人が急増しています。しかし「本当にAIに任せて大丈夫なのか?」「どのツールを使えばいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、生成AIによる資料作成の仕組みや実際の使い方、便利なツールとプロンプト例、注意点までを網羅的に解説します。 なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。 侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。 受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。 本記事を音声で聴く 資料作成はビジネスに欠かせない業務のひとつですが、時間がかかる作業でもあります。 そこで注目されているのが、生成AIを活用した資料作成の効率化です。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AIによる資料作成は、与えられたテーマや目的に応じて、AIが構成案や本文、要点を自動で生成するプロセスです。 たとえば「新商品の企画書を作成したい」「営業向けの提案資料が必要」と指示するだけで、アウトラインから章ごとの文章、さらにはキャッチコピーや箇条書きの要点まで出力できます。ChatGPTやNotion AIなどのツールは、自然な文体で読みやすく整った文章を作る力を持ち、文章表現のブラッシュアップにも対応しています。 この自動生成の仕組みにより、ゼロから書き始める時間が大幅に削減されるのが大きな利点です。しかも繰り返し指示を出せば、構成の変更やトーン調整なども瞬時に対応できるため、作成スピードと柔軟性が格段に高まります。 従来の資料作成では、構成を考え、情報を調べ、文章を整えるという手順をすべて人が手作業で行ってきました。生成AIを使えば、こうした手順の大部分をAIが代行してくれるため、作業時間を大幅に短縮できます。 たとえば営業資料なら、商品情報を入力するだけで提案構成や説明文が自動で作成され、あとは修正・編集するだけで仕上がる流れが実現可能です。また、AIは過去の出力や指定したスタイルを学習してくれるため、繰り返し作成する資料にも強く、再利用性も高まります。 一度プロンプトのテンプレートを整えておけば、誰でも一定レベルの資料を短時間で作成できるというメリットもあります。人の手による工数を最小限に抑えつつ、質も保てるのがAI活用の最大の魅力です。 生成AIは、特定の形式に限定されず、さまざまな種類の資料に柔軟に対応できる点が大きな特長です。 たとえばプレゼン資料・企画書・報告書・提案書・社内マニュアルなど、それぞれの目的やトーンに応じて構成や文章を自動調整できます。ChatGPTに「営業提案資料として必要な構成を教えて」と入力すれば、タイトルから結論、導入、提案、クロージングまで一貫した流れを出力してくれます。 また、同じ内容でも「社内向けに柔らかい言い回しにして」や「役員向けにフォーマルな表現にして」など、用途別の表現変更も簡単に可能です。このように、目的や相手に合わせた表現・構成をAIが使い分けてくれるため、幅広い業務で応用できます。 資料作成の柔軟性と再現性を同時に高められるのは、生成AIならではの強みといえるでしょう。 なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。 かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。 手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。 \ 4つの質問に答えるだけ / ChatGPTは、文章生成に優れたAIとして資料作成に活用しやすいツールです。 ここからは、実際にChatGPTを使って資料を作成する際のステップを3段階に分けてご紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 資料作成の最初のステップは、全体構成=アウトラインの設計です。 ChatGPTに「新商品企画書の構成を提案して」と依頼するだけで、目的・背景・課題・提案・メリット・まとめといった形で自然な流れを提示してくれます。特定の業界や用途に応じて「BtoB向けの営業資料構成を出して」や「社内プレゼン用に簡潔に」など指示を加えることで、より実用的な構成案を得ることが可能です。 この段階でテーマやターゲットに合わせた骨組みを固めることで、後の本文作成もスムーズになります。また、出力されたアウトラインに対して「もう少し要素を増やして」「説明パートを2つに分けて」などと細かく調整できる点も、AIの強みです。 構成作りに悩まずに、スピーディーに資料の土台を整えられます。 アウトラインが完成したら、それぞれの章ごとに本文を生成していきます。 ChatGPTに「構成①『課題の整理』について300文字で説明文を書いて」などと具体的に指示することで、自然で説得力のある文章がスムーズに出力されます。このとき、文調やトーンを「丁寧語で」「カジュアルに」などと指定すると、目的に合った文体で仕上がりを目指すことが可能です。 また「データを交えた説明にして」「説得力のある根拠を含めて」といった要望にも柔軟に対応できるのが特徴です。出力された文章は、編集や修正が前提ですが、ゼロから自分で書くよりはるかに効率的に進められます。 一章ずつ丁寧に仕上げていけば、質の高い資料が短時間で完成します。 章ごとの本文が出そろったら、仕上げとして要点の整理や文章表現のブラッシュアップを行います。 ChatGPTに「この文章を箇条書きにして」「もっと簡潔にまとめて」「読みやすく言い換えて」などと指示することで、より伝わりやすい形に整えられます。また、プレゼン用のスライド資料に活用する場合は「この文章をスライド用の見出しに直して」や「視覚的に伝わる要点にして」と依頼すれば、スライド映えするテキストに調整可能です。 この段階で表現を整えておくことで、読み手にとって分かりやすく、印象に残る資料になります。同時に、冗長な表現や情報の重複を省くことで、資料全体の完成度が高まります。 ブラッシュアップ作業もAIを活用すれば、手間をかけずに質を底上げすることが可能です。 上記を踏まえ、ChatGPTの使い方をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。 資料作成に活用できる生成AIツールは多種多様ですが、用途に応じて選ぶことが重要です。 ここからは、構成案の提案からスライド作成まで幅広く対応できる5つのツールを厳選して紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 ChatGPTは、資料作成におけるテキスト生成の中核を担う万能型AIです。 構成案・本文・要点・キャッチコピーまで自然な文章で出力でき、資料の中身づくりをトータルに支援します。たとえば「営業資料の構成を提案して」「第2章の説明文を200文字で書いて」といった具体的な指示で、スムーズに文章を生成できます。 また、スライド用の短い見出しや要点の整理も可能で、プレゼン資料との相性も良好です。有料プランではGPT-4を利用でき、より高精度な出力が期待できます。 まずは資料の文章作成をChatGPTに任せてみるのが、生成AI導入の第一歩としておすすめです。ChatGPTの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 Notion AIは、ドキュメント作成とAIアシストが一体化したツールで、資料作成と同時にそのまま管理・共有まで完結できる点が特長です。 議事録や提案書などのテンプレートも豊富に揃っており「この内容を要約して」「箇条書きにして」といった操作もワンクリックで実行できます。ドキュメント内でAIを呼び出せるので、流れの中で必要な部分だけ文章を補強することも可能です。 チームメンバーとのコラボレーションや履歴管理にも優れており、社内資料づくりに最適です。構成設計から内容の肉付けまで、執筆と編集の両方をAIでサポートしてくれる万能ツールといえます。 Tomeは、生成AIを活用した次世代プレゼンテーションツールとして注目されており、視覚的に洗練されたスライド資料を瞬時に作成できます。 テーマや目的を入力するだけで、AIが構成・テキスト・画像まで自動生成し、そのままスライド化してくれるのが大きな魅力です。「新製品の紹介資料を作って」「企業理念のプレゼンを用意して」といった指示にも対応し、完成度の高いプレゼン資料が短時間で完成します。 テンプレートのデザインもスタイリッシュで、トーンに応じた表現調整も簡単に実行可能です。企画段階から仕上げまで一貫して作れるため、時間と労力の削減に直結します。 Canvaは、ビジュアル資料やプレゼンテーションのデザインに特化したオールインワンツールで、AI支援機能「Magic Write」も搭載しています。テンプレートを選んで内容を入力するだけで、おしゃれで整ったスライドや企画書を短時間で作成可能です。 Magic Writeでは、スライド用の文章・キャッチコピー・要点整理などもAIが補助し、コンテンツ作成の負担を軽減します。さらに、ブランドカラーやロゴに合わせたデザイン一括変更や共同編集も可能なため、チームでの利用にも適しています。 ビジュアルにこだわった資料を手軽に作りたい方におすすめのツールです。 SlidesAI.ioは、入力した文章から自動的にスライド構成を生成することに特化した、Googleスライド連携型のAIツールです。 たとえば「この原稿を10枚のプレゼンにしたい」といったニーズに対して、見出し・本文・要点をバランスよく割り振ってスライド化してくれます。スライド枚数や口調(カジュアル・フォーマル)も調整できるため、用途に応じた仕上がりを簡単に得られます。 Googleスライドとシームレスに連携できるので、そのまま編集・共有・発表が可能です。文章中心の資料をプレゼン形式に変換したいときに、非常に役立つツールといえます。 生成AIは、日々の業務で必要とされるさまざまなビジネス資料の作成にも活用されています。 ここからは、営業・社内研修・プロジェクト報告など、実際の活用事例を通してAI資料作成の可能性を紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 営業資料は、限られたページ数で製品やサービスの魅力を伝える必要があるため、構成力と表現力が求められます。生成AIを活用すれば「ターゲットに響く提案構成」や「売れるキャッチコピー」を短時間で複数案提示してもらうことが可能です。 たとえば「30代女性向けに化粧品を紹介する営業資料を作って」と入力すれば、製品紹介の順序やUSP(独自の強み)の伝え方を含む構成を提案してくれます。さらに「目を引くタイトルを3案出して」などの指示で、魅力的なフレーズも瞬時に出力されるため、営業担当者の資料作成の負担を軽減することが可能です。 初期案をAIに任せて、人間が最終調整することで、より洗練された営業資料が短時間で完成します。 社内研修では、教育目的に応じてわかりやすく整理された資料が求められますが、毎回ゼロから作成するのは手間がかかります。 生成AIを使えば「新入社員研修」「コンプライアンス教育」など、テーマに応じた資料構成と内容を自動生成でき、時短と質の両方を実現可能です。たとえばChatGPTに「新卒向けにわかりやすい研修資料を作りたい」と入力すれば、章立ての提案からスライドごとの要点まで一括で生成されます。 加えて「事例を交えて説明して」「QA形式にして」などのプロンプトを活用すれば、受講者の理解度を高める構成も簡単に作ることが可能です。これにより、教育担当者が本来注力すべき講義内容や質疑応答に時間を割けるようになります。 プロジェクトの進捗報告や会議資料も、定期的に作成が求められる業務のひとつです。 生成AIは、会議の議題や進行内容、プロジェクトの成果をもとに、報告書の構成や記述を自動で生成し、資料作成の手間を大幅に削減できます。たとえば「このメモをもとに会議資料を作って」や「以下の内容を報告書形式で整理して」と依頼すれば、要点を抜き出した上で、読みやすい文書が出力されます。 週次・月次などルーティンで求められる資料も、テンプレート化+生成AIの活用によって、担当者の業務負荷を大きく軽減することが可能です。同時に、資料の内容の一貫性や抜け漏れも抑えられ、報告の質も安定します。 上記を含め、生成AIのビジネス活用例をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。 生成AIを使いこなすには、適切なプロンプト(指示文)を入力することが重要です。 ここからは、プレゼン・企画書・報告書など資料の種類ごとに活用できる具体的なプロンプト例を紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 プレゼン資料では、聞き手にインパクトを与え、論理的な流れで納得させる構成が求められます。 生成AIに「このサービスを紹介するプレゼン資料を作って。導入→課題→提案→ベネフィット→まとめの流れで構成してください」と伝えると、説得力のあるアウトラインを自動で提案してくれる点も魅力です。さらに「それぞれのスライドに見出しと要点をつけて」や「聞き手が共感しやすいストーリーを加えて」などの補足指示を加えることで、印象的なプレゼン資料が完成します。 スライドの順番や構成が苦手な方も、プロンプトを工夫するだけで質の高い資料が短時間で作れます。初期構成からブラッシュアップまで、AIに任せてプレゼンの準備をスピードアップしましょう。 企画書では、アイデアの背景や解決策を論理的に伝えることが重要です。「このアイデアをもとに、目的・現状の課題・具体的な提案内容・期待される効果の順で構成された企画書を作って」とChatGPTに依頼すれば、ビジネス文書として通用する内容が得られます。 さらに「ターゲットは30代男性想定」「マーケティング視点を加えて」など、補足情報を付け加えることで、より精度の高い出力が可能です。この型をテンプレートとして保存しておけば、複数の企画書作成にも流用でき、業務効率が大きく向上します。 説得力のある企画書を短時間で作りたいときに最適なプロンプトです。 報告書は、情報を整理し要点を簡潔に伝えることが求められます。 生成AIに「以下の内容をもとに、見出しと箇条書きでまとめた報告書形式にしてください。トーンはビジネス文書でお願いします」と依頼すると、視認性の高い報告書が短時間で完成します。特に「背景」「対応内容」「成果」「今後の課題」といった構成を指定すると、読み手に伝わりやすい形でまとめることが可能です。 「この内容を200文字で要約して」「上司に提出するフォーマルな表現にして」などの追加指示で、より精密な仕上がりになります。報告書作成の時間短縮と内容の標準化に役立つプロンプトとして、多くのビジネス現場で活用されています。 上記を含め、生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプト作成のコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 生成AIは資料作成の効率化に大きく貢献しますが、活用するうえで注意すべき点もあります。 ここからは、実用性を高めつつリスクを防ぐために意識しておきたいポイントを紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AIは非常に自然な文章を出力しますが、事実関係や数値の正確性に関しては常に確認が必要です。 特に報告書や企画書など、社外や上司に提出する資料においては、間違った情報がそのまま伝わると信頼を損なうリスクがあります。たとえば「実績データ」や「市場規模」などを含む資料では、AIの出力内容を信頼せず、必ず出典の確認や一次情報と照らし合わせる作業が求められます。 また「それっぽく見えるけど実は存在しない情報」が出力されるケースもあるため、注意が必要です。AIの便利さに頼りすぎず、最終的な情報精査は必ず人間が行いましょう。 生成AIは流暢な文章を出す一方で、文脈にそぐわない表現やくどい言い回しなど、不自然さが残るケースもあります。 たとえば「何度も同じことを言っている」「やけに回りくどい表現が多い」など、読み手の集中を妨げる文章が混ざることも。このような出力をそのまま使用すると、資料全体の印象や読みやすさに悪影響を与えかねません。 対策としては「簡潔にしてください」「ビジネス向けの自然な表現に直してください」といったプロンプトで修正を依頼することが有効です。また、生成後の文章を人の目でチェックし、読み手視点で最終調整することも忘れてはなりません。 生成AIを使えば、資料作成の大部分を自動化できますが「人の目による確認・調整」を加えることで品質が格段に上がります。AIの出力はベースとして優秀でも、読み手の立場や企業文化、業界特有の言い回しには対応しきれない場合があります。 たとえば社内で好まれる文体や、特定の言い回しの禁止ルールがある場合、それらは人が整えることが必要です。また、AIに頼りきることで資料作成スキルが低下する懸念もあるため「AI+人」のハイブリッド作成が今後の理想的な運用スタイルとなります。 最終的な品質を保証するのは、やはり人間の視点と判断力です。 資料作成においては、内容だけでなく視覚的な見せ方も重要です。 ここからは、スライドデザインに生成AIを活用する方法や、ビジュアル要素を強化する工夫を紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 スライド資料を作成する際に役立つのが、AIによる自動構成提案と、視覚的に整ったスライド生成です。 たとえば、TomeやSlidesAI.ioでは、文章を入力するだけでスライド構成を作成し、各スライドに適した見出しや要点を割り当ててくれます。さらに「箇条書きにまとめて」「一枚のスライドに収めて」などの細かい指示も可能で、プレゼン向けに最適化されたアウトプットが得られます。 ChatGPTを使ってスライド用テキストを作成し、それを他のツールに連携すれば、構成から視覚化までを一貫して効率化することが可能です。構成の悩みを解消しつつ、見やすく印象的なスライドを短時間で仕上げられるのは大きな魅力です。 スライド資料が作成できるおすすめの生成AIを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 プレゼン資料や企画書では、図解やイラストが説得力を高める役割を果たします。画像生成AIを活用すれば、資料のテーマに合わせたオリジナル画像を簡単に作成でき、視覚的な訴求力を高めることが可能です。 たとえば、MidjourneyやDALL·Eに「ビジネス会議のイメージ」「若年層向けのプロモーション風景」といったプロンプトを入力すれば、資料にぴったりの画像を出力可能です。商用利用が可能な設定に注意しながら活用すれば、フリー素材に頼らず個性ある資料が完成します。 AIによる画像生成を取り入れることで、資料の完成度やインパクトが一段とアップします。 資料のデザインにおいて、配色やフォント選びは印象を左右する重要な要素です。最近では、CanvaやBeautiful.aiなどのツールを活用することで、AIが自動で目的に合った色合いやフォントを提案してくれます。 たとえば「信頼感のあるプレゼンにしたい」「明るくポップな印象を与えたい」などの意図を伝えると、それに合った配色パターンを自動で適用可能です。さらに、ブランドカラーや会社ロゴに合わせた一括デザイン変更も可能なため、手間をかけずに統一感のある資料を仕上げられます。 見た目の統一性と印象の良さを両立するには、こうしたAIのデザイン支援を活用するのが効果的です。 生成AIを活用した資料作成は、業務のスピードと質を同時に高められる革新的な方法として注目されています。 構成案の作成から本文生成、スライド設計やデザイン提案まで、幅広い工程をAIに任せることで、短時間で完成度の高い資料を作成できる点が大きな魅力です。ChatGPTやNotion AI、Tome、Canvaなど、目的別にツールを使い分けることで、プレゼン資料や企画書、報告書にも柔軟に対応できます。 ただし、情報の正確性や表現の自然さについては必ず人の目で確認し、AIの出力を過信せずに調整することが重要です。プロンプトの工夫やデザイン面でのAI活用も含めて、今後は「AI+人」の最適なバランスが資料作成の鍵となるでしょう。 本記事を参考に、日々の資料作成に生成AIを取り入れ、業務効率と成果の両立を目指してみてください。

ChatGPTとかって実際どうやって資料作成に使えばいいの?

AIに頼ったら変な文章にならないかちょっと不安…

生成AIで資料作成を効率化

生成AIによる資料作成の仕組みとは?

従来の手作業との違い・効率性の高さ

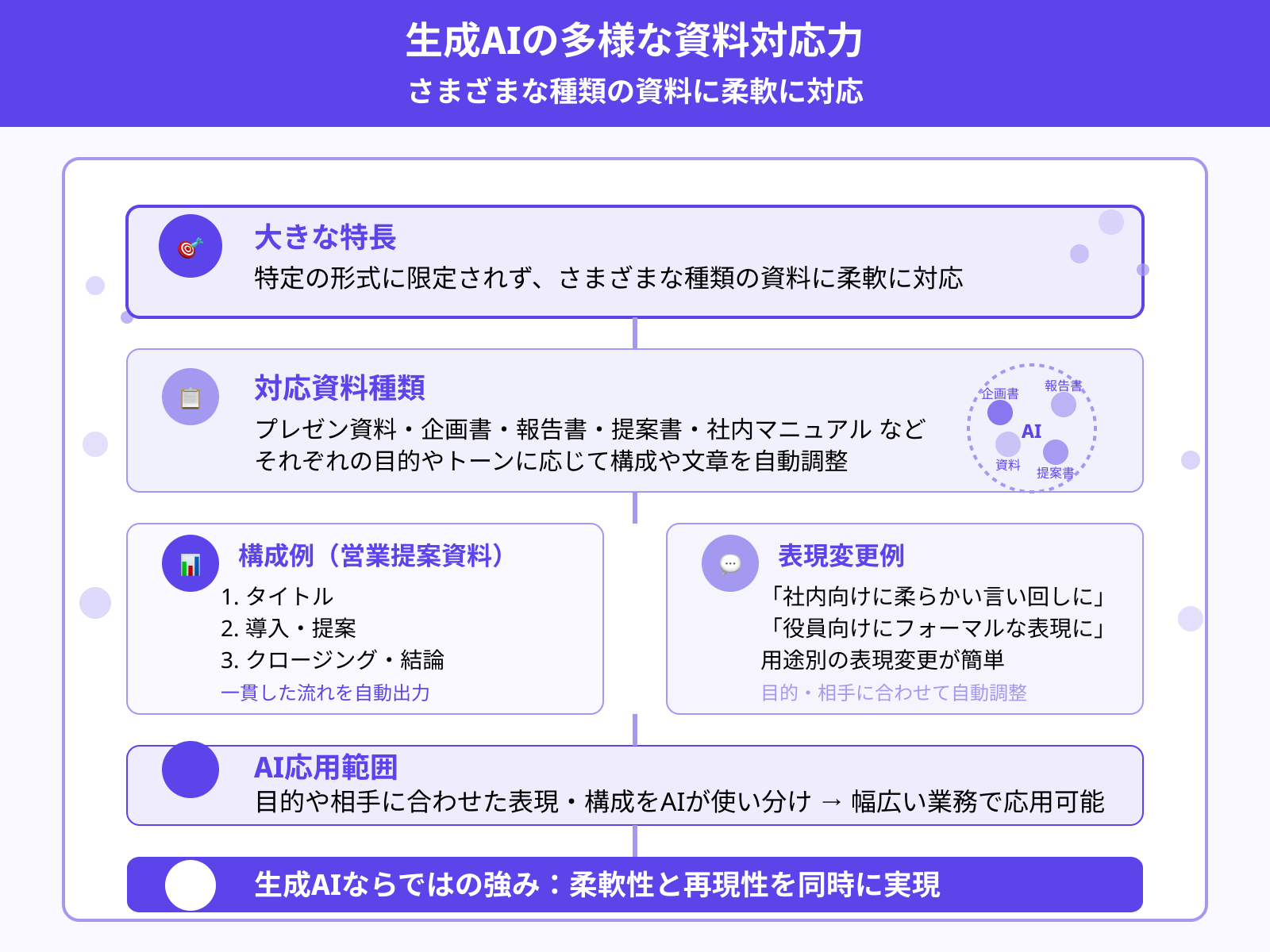

さまざまな資料タイプに対応できる柔軟性

ChatGPTを使った資料作成の具体的な流れ

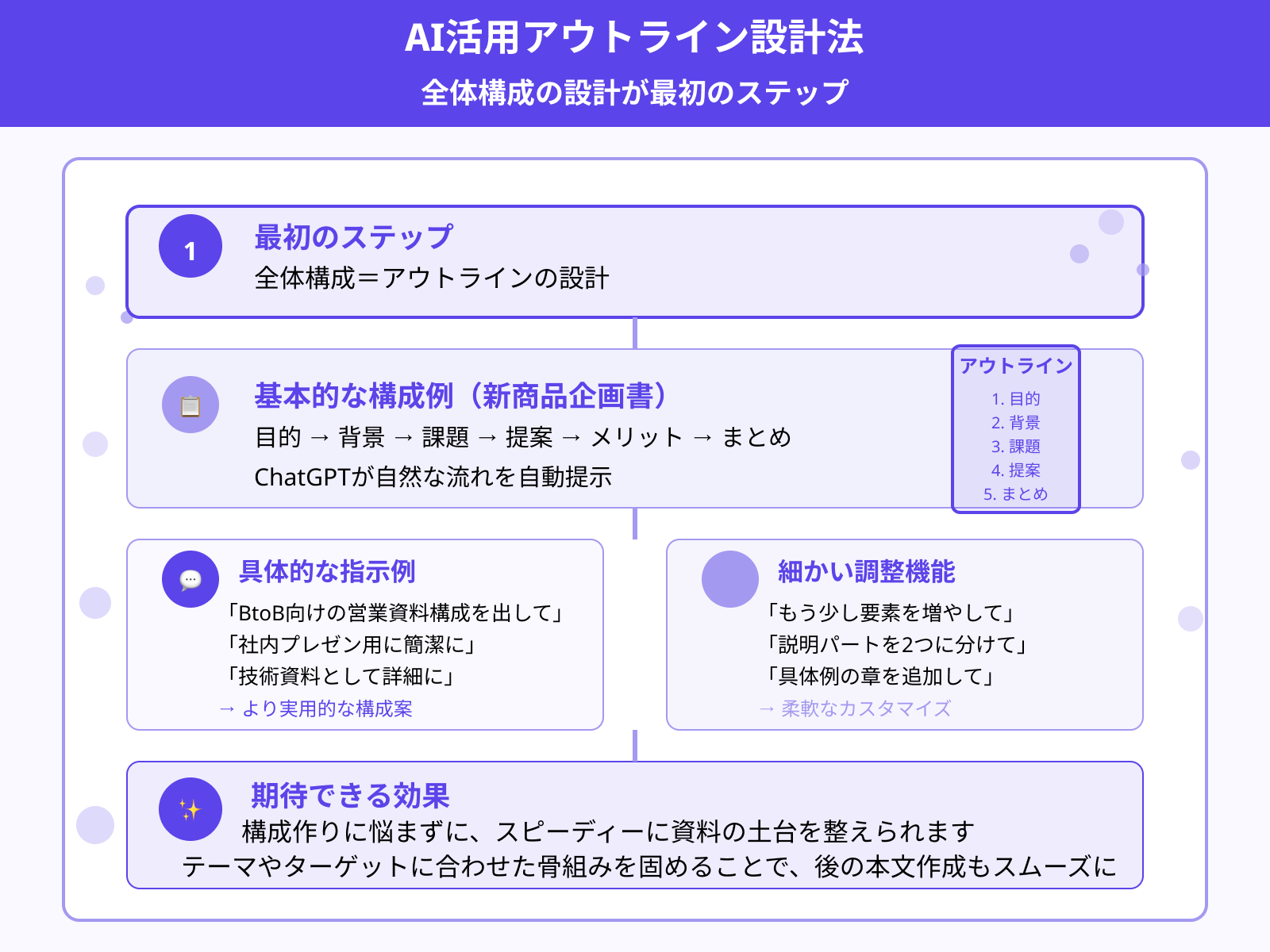

ステップ1:資料の構成(アウトライン)を作成する

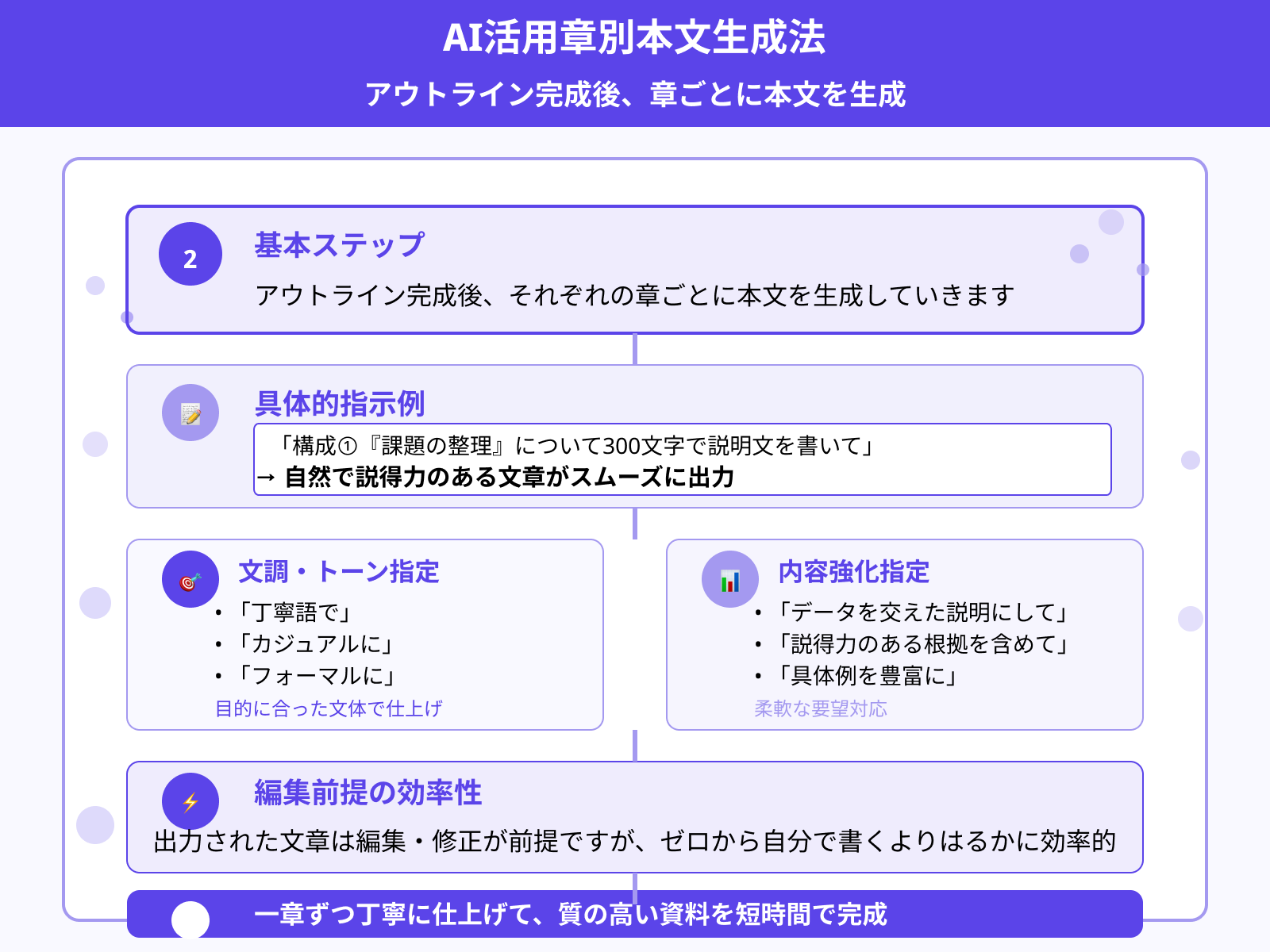

ステップ2:各章の本文・説明文を生成する

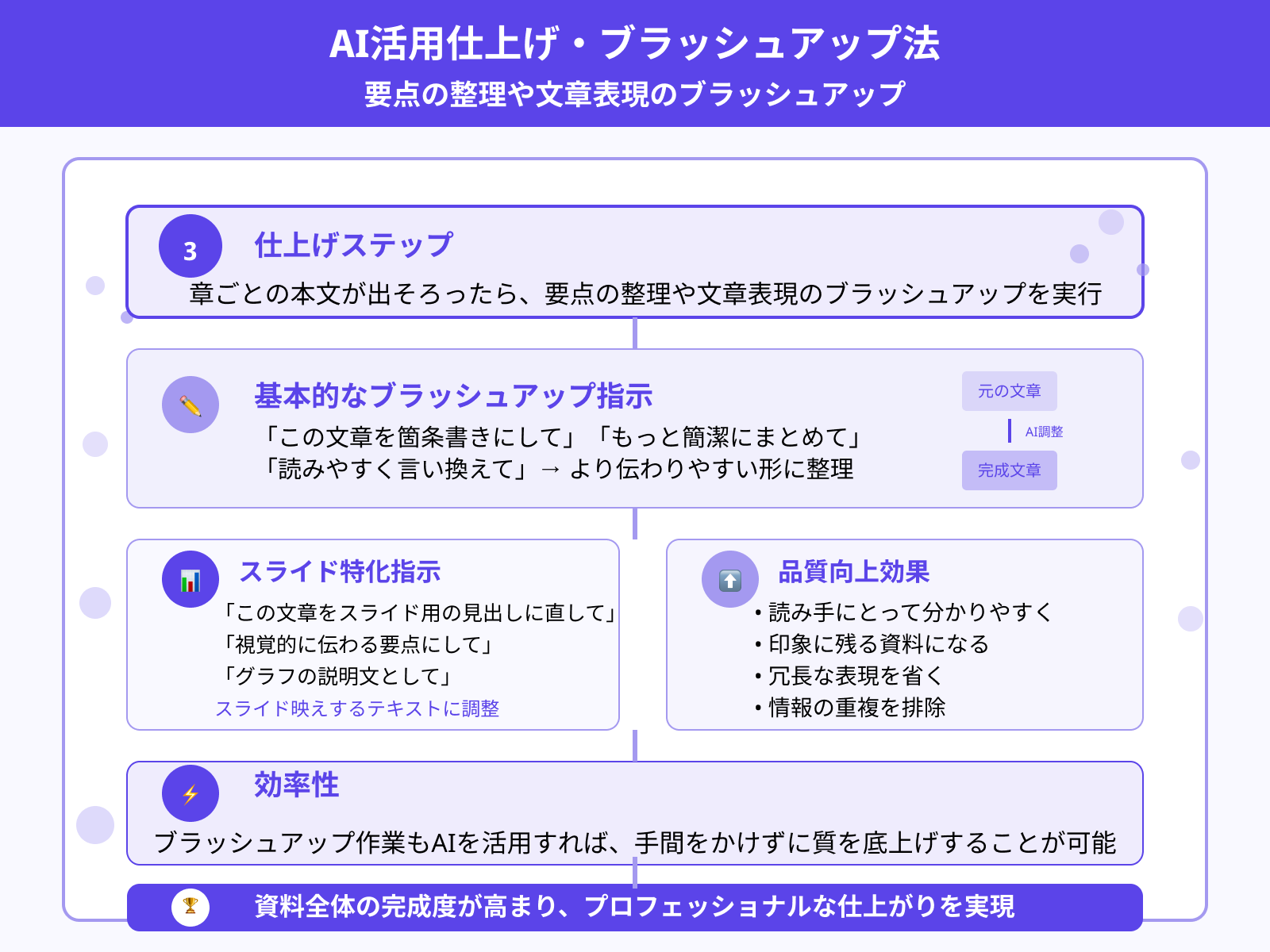

ステップ3:要点の整理・表現のブラッシュアップ

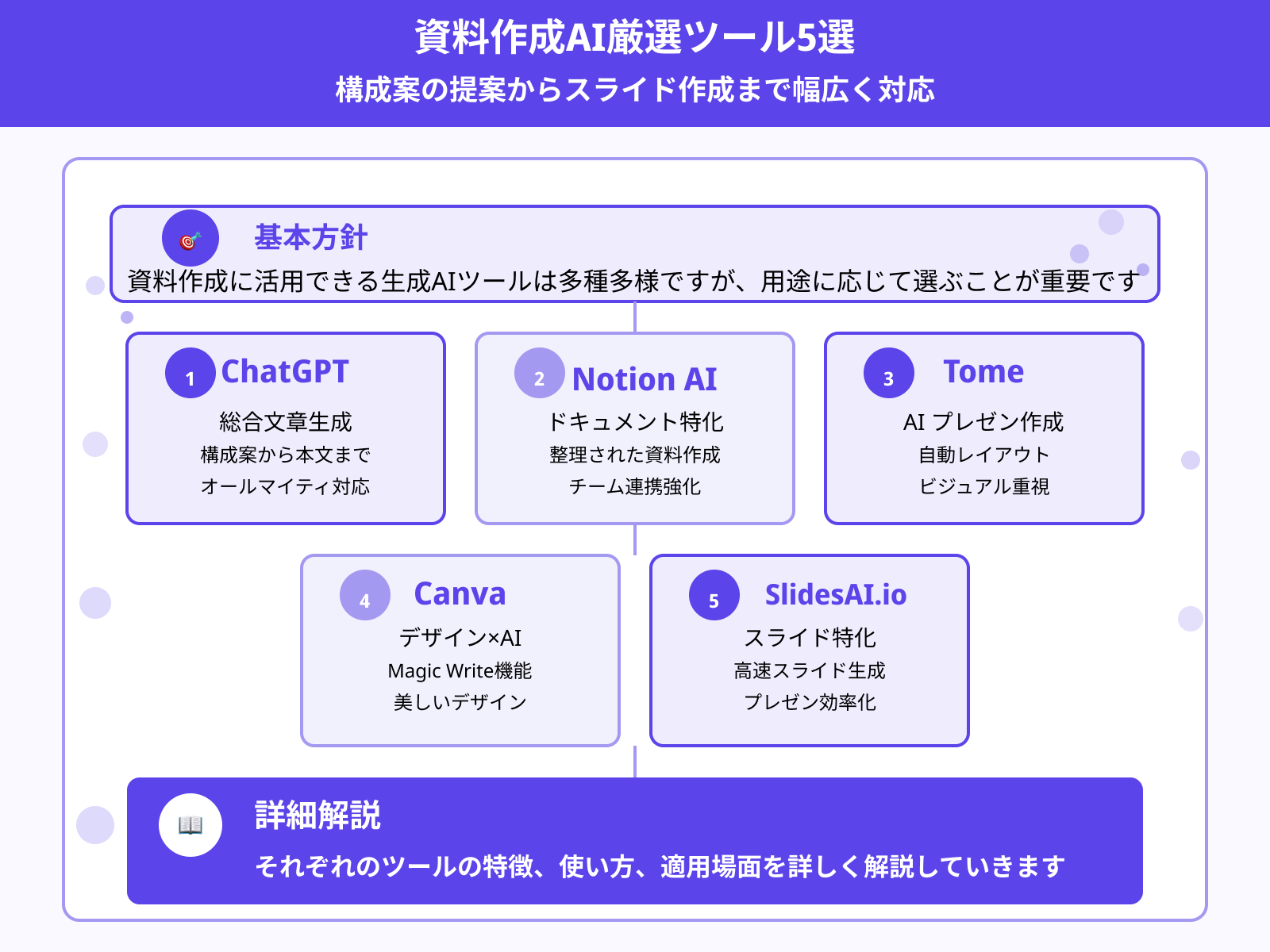

生成AI資料作成におすすめのツール5選

ChatGPT

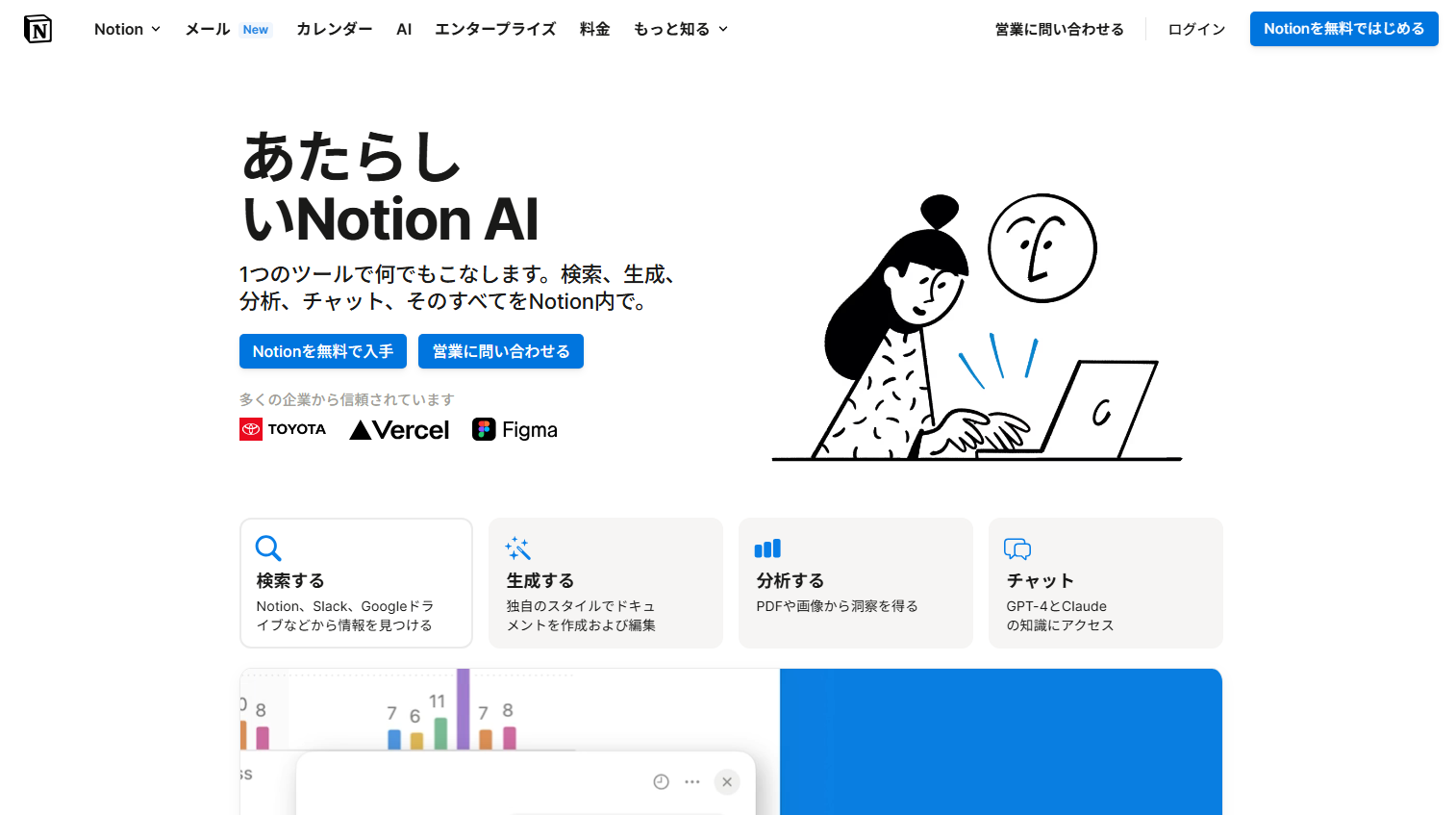

Notion AI

Tome

Canva

SlidesAI.io

ビジネス向け生成AI資料の活用事例

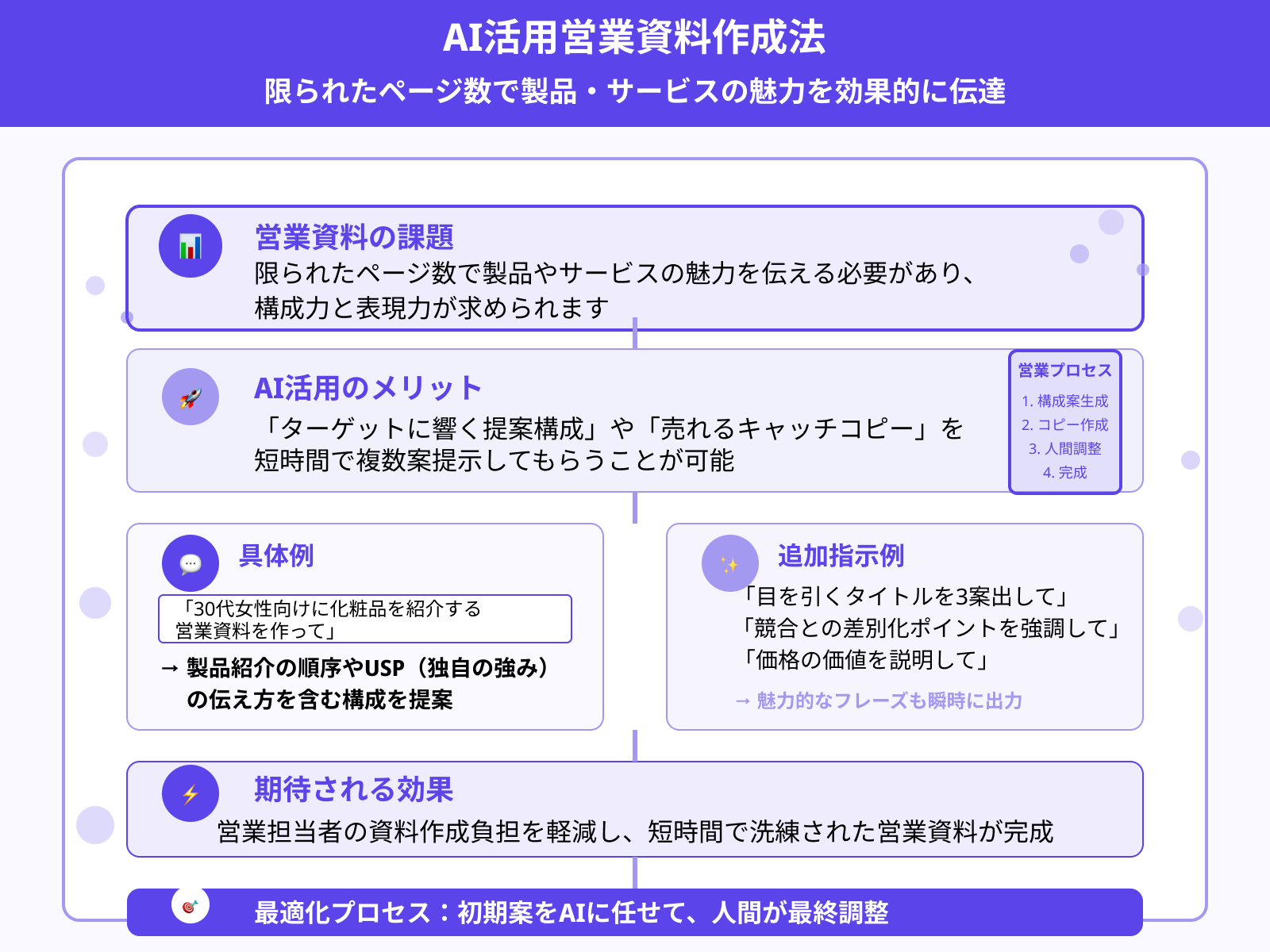

営業資料の構成提案とキャッチコピー生成

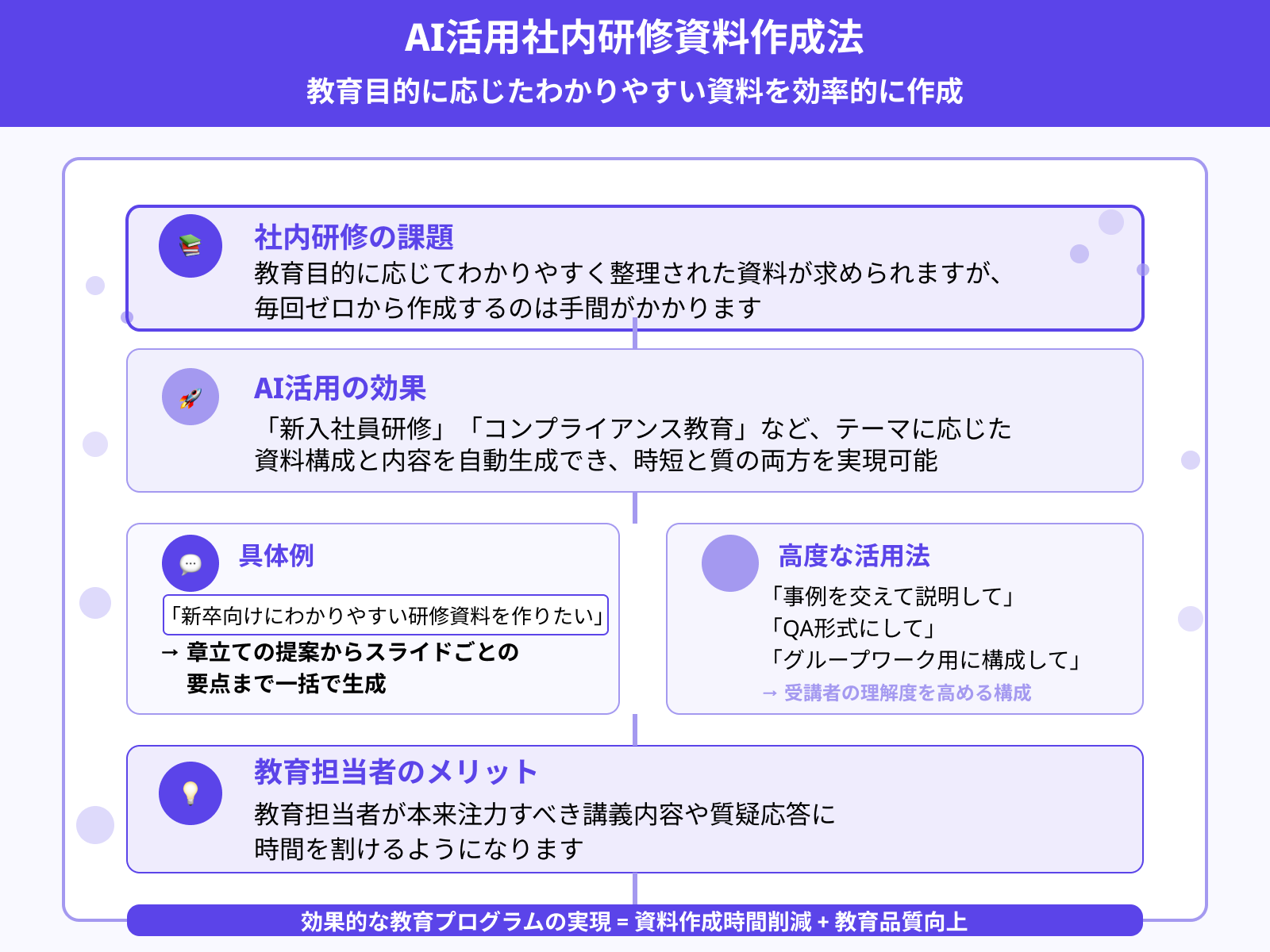

社内研修資料の効率的な作成法

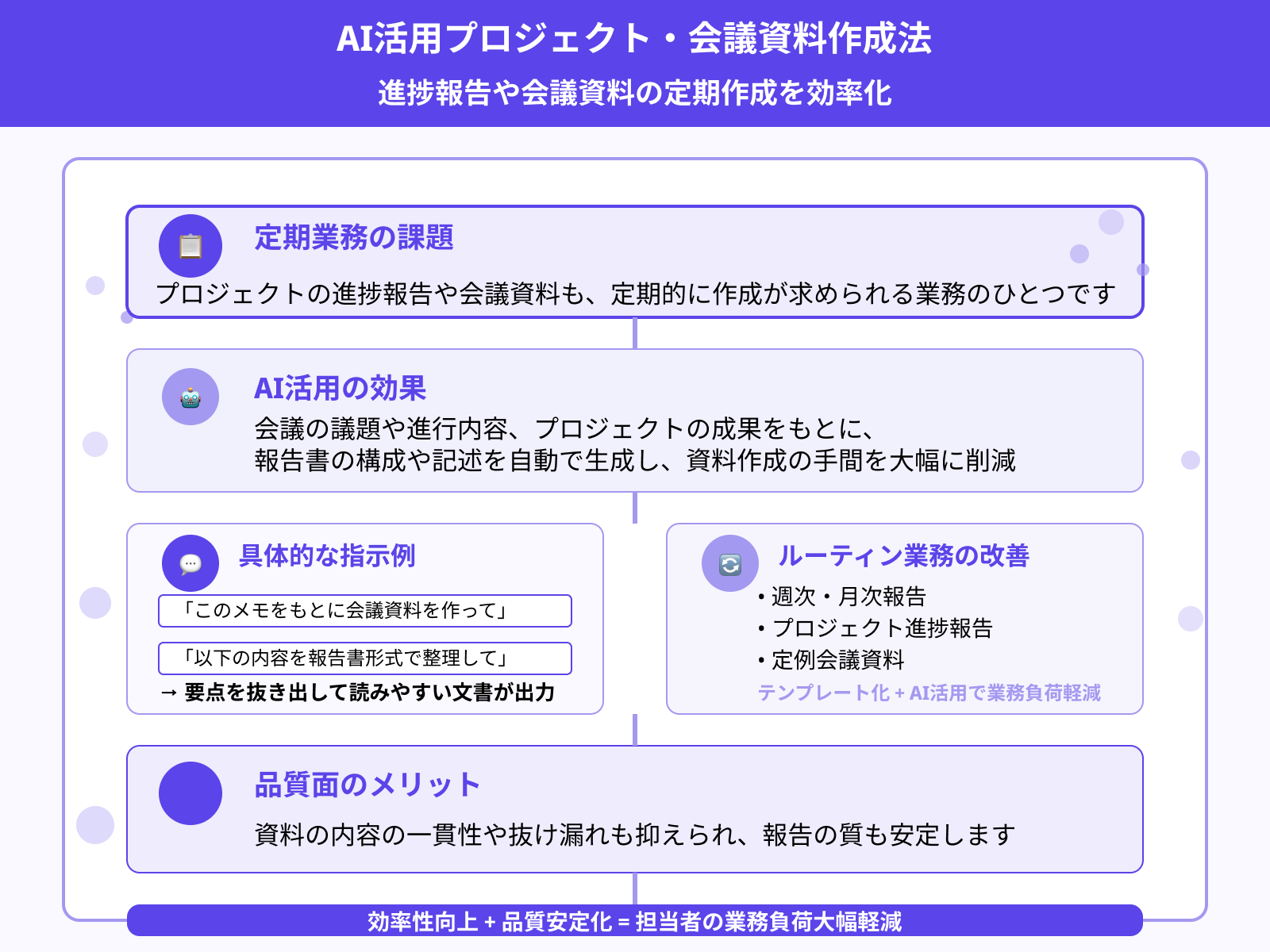

プロジェクト報告書・会議資料の自動化

生成AI資料作成で使える便利プロンプト集

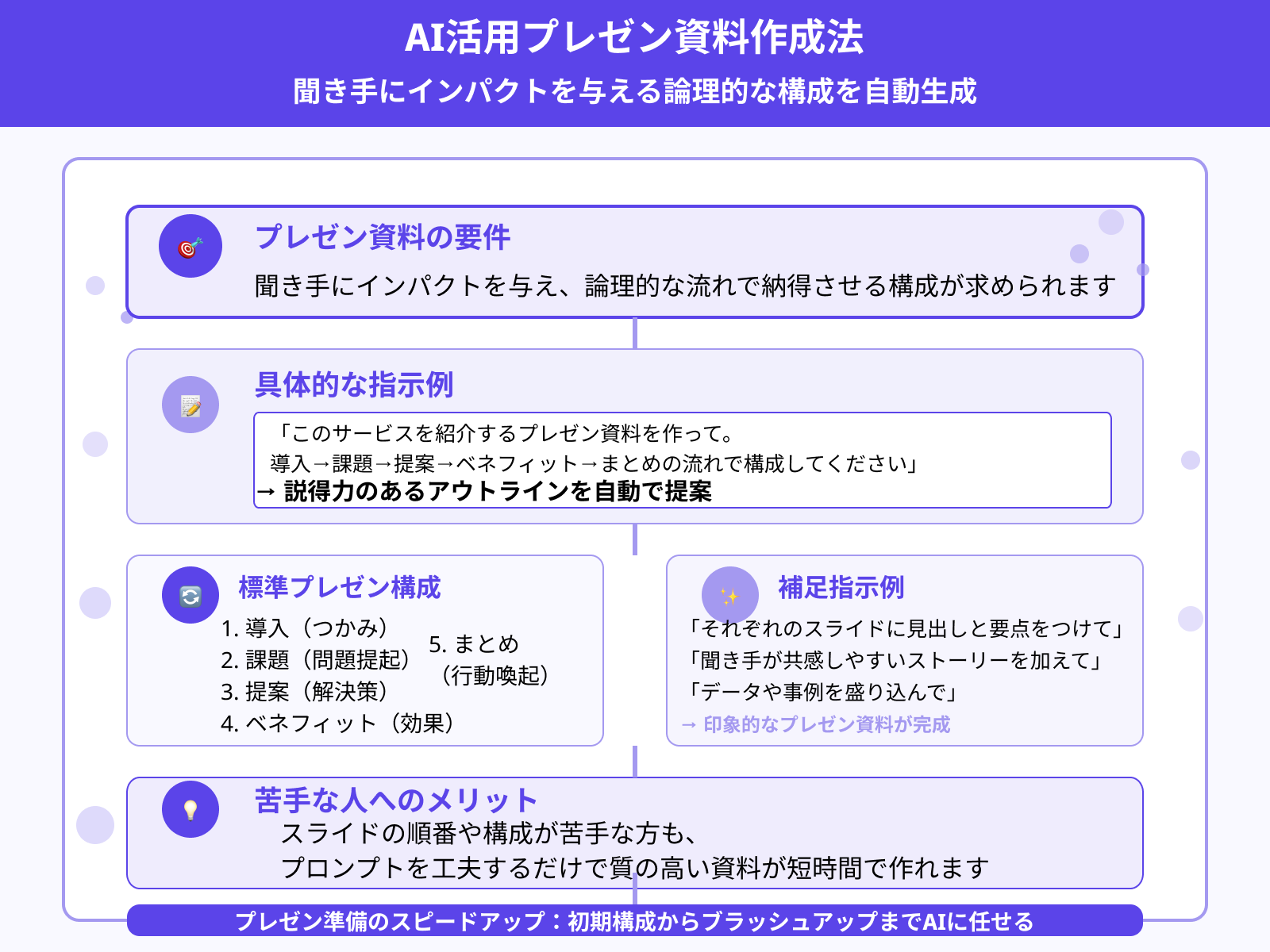

プレゼン用:説得力のある構成に導く指示文

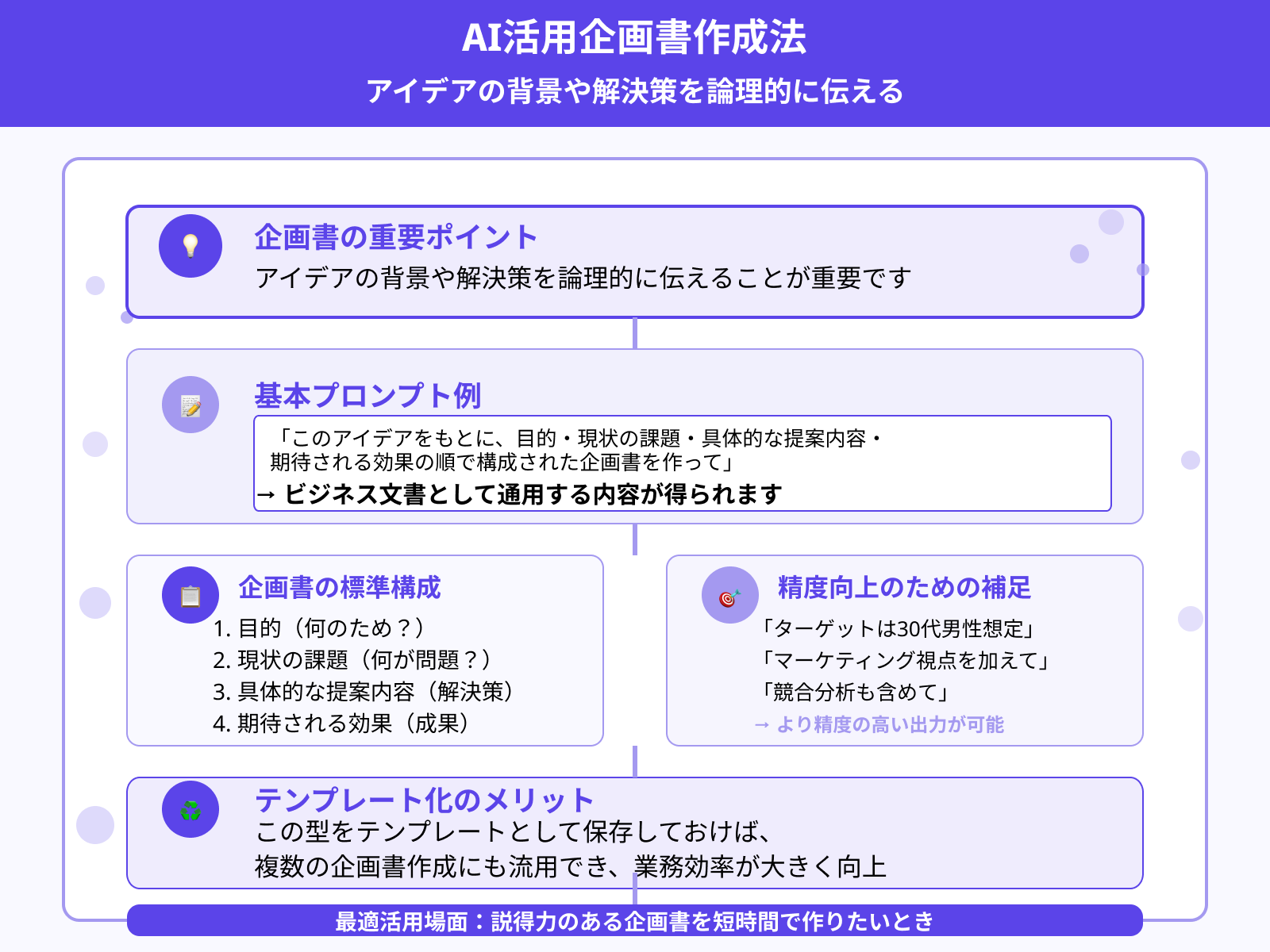

企画書用:目的・課題・提案を明確にする型

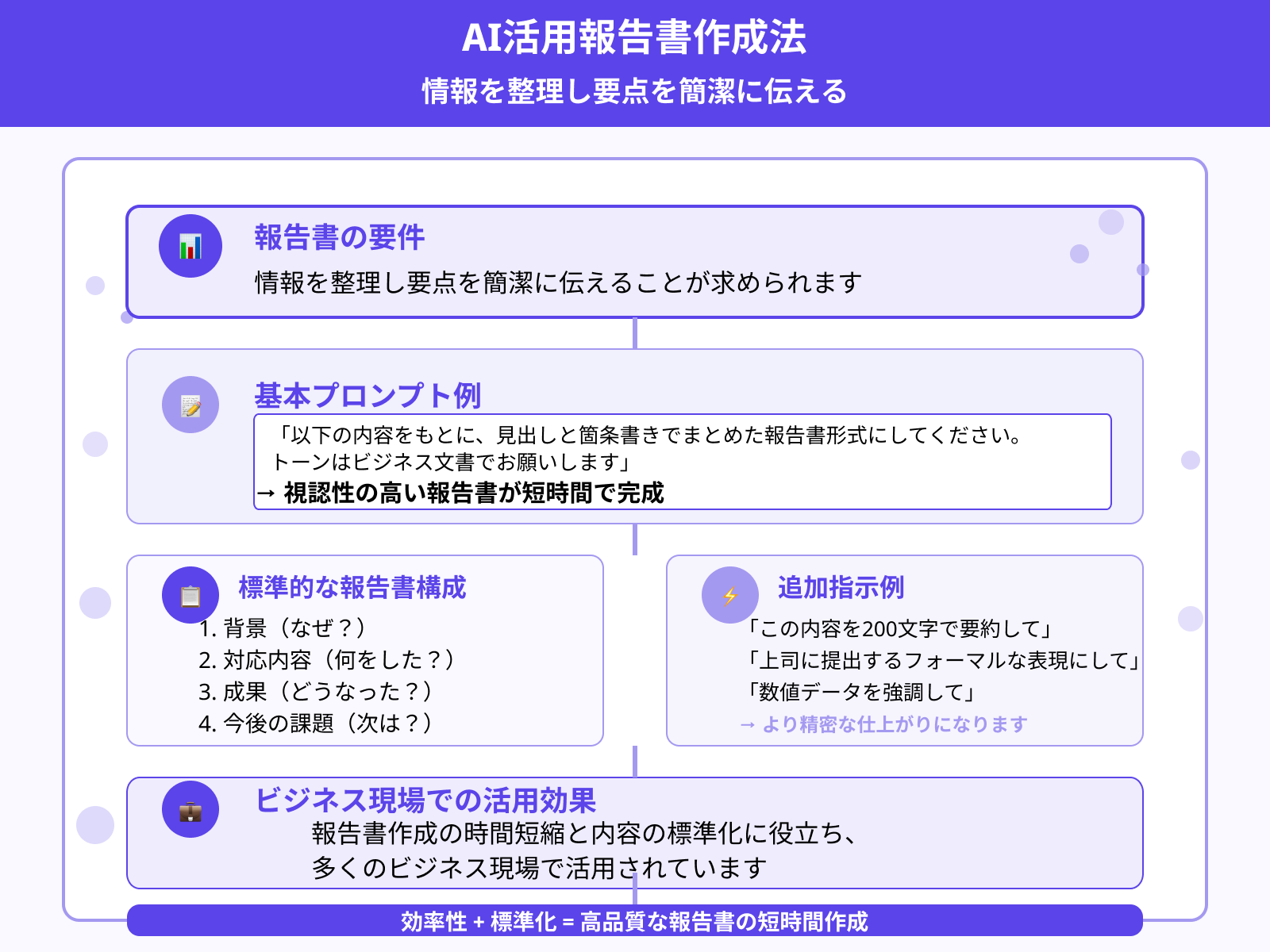

報告書用:箇条書き+要点まとめのテンプレ

資料作成における生成AIの注意点

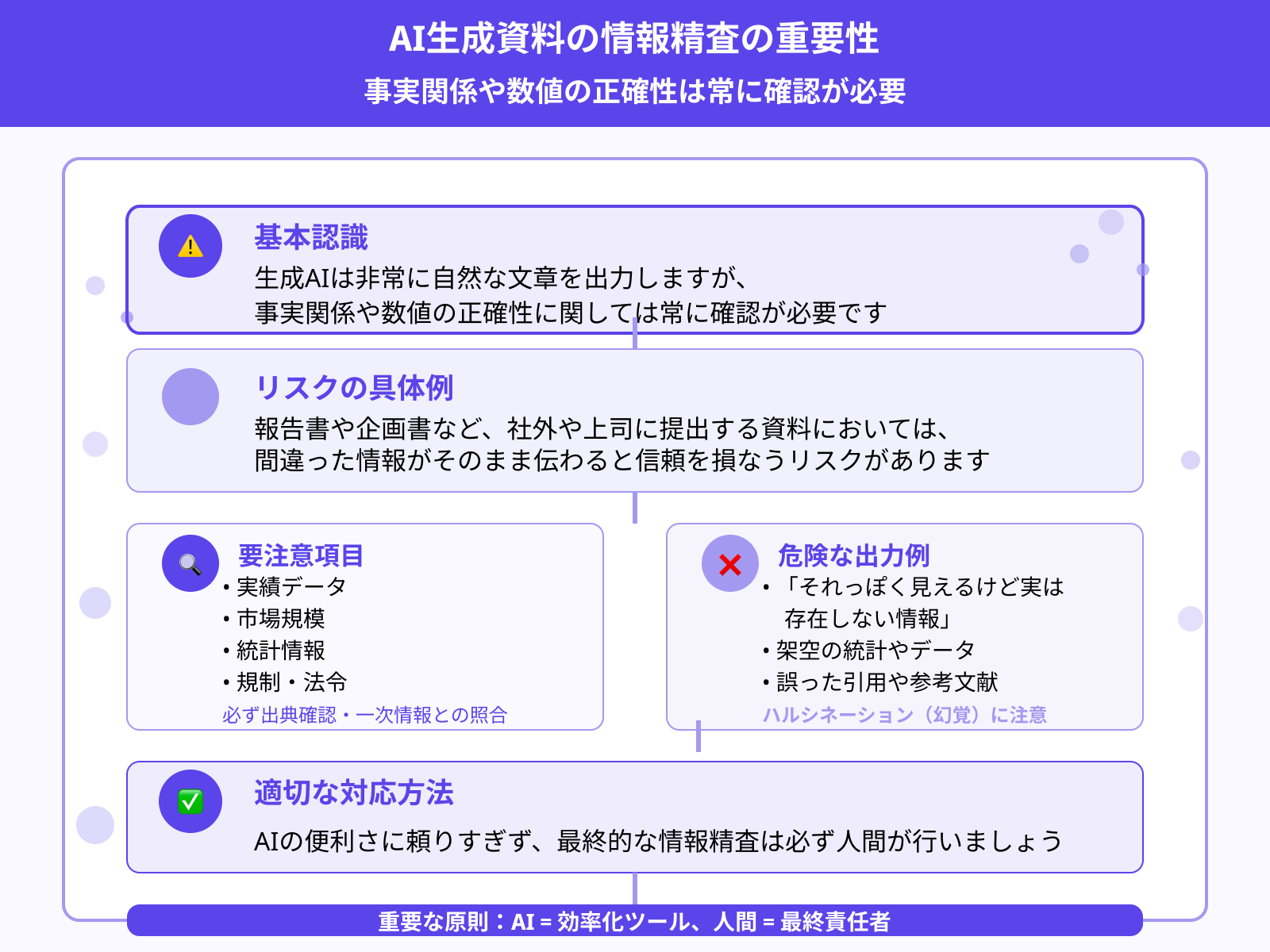

内容の正確性チェックが必須

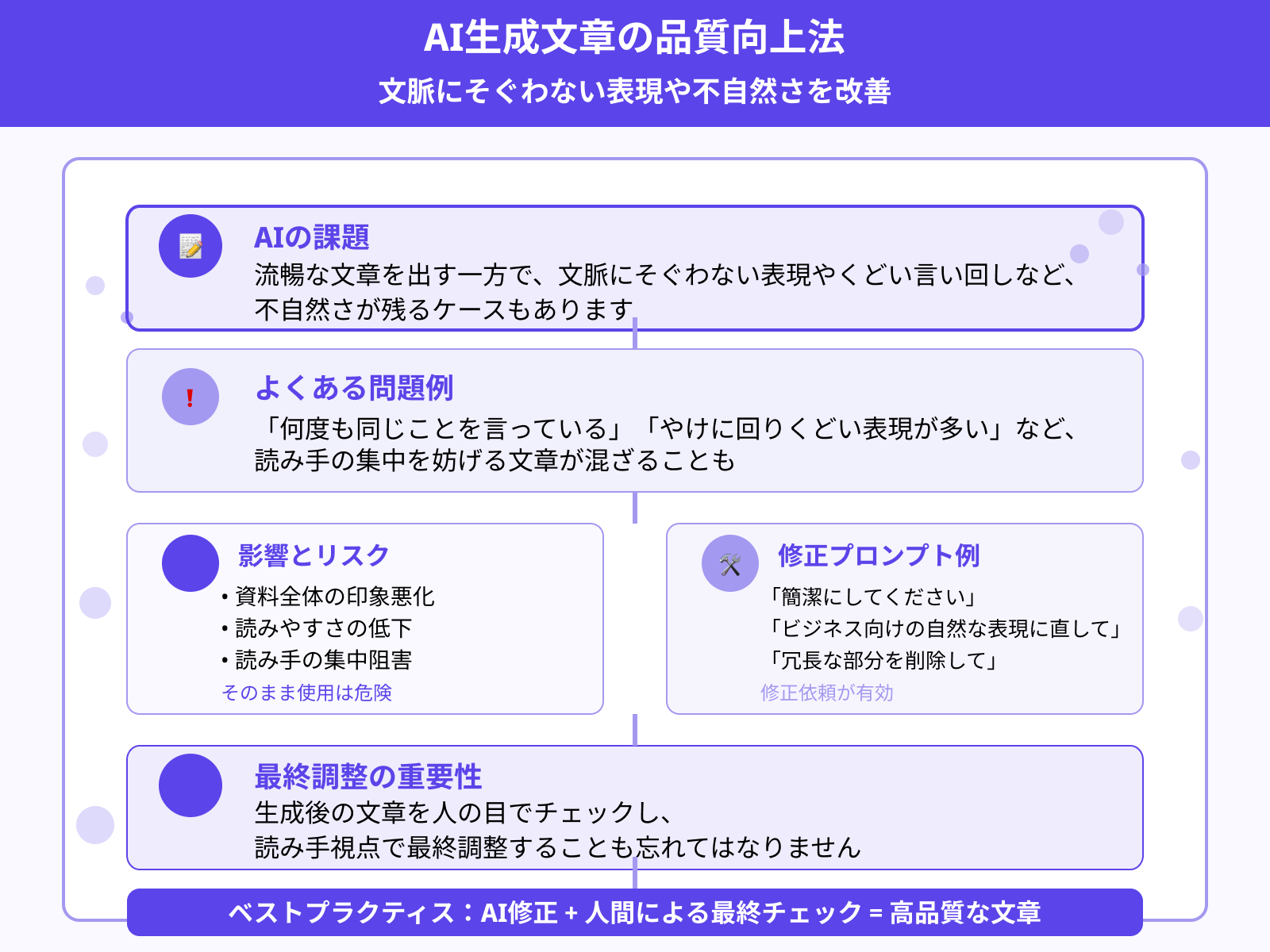

自動生成特有の「不自然な表現」対策

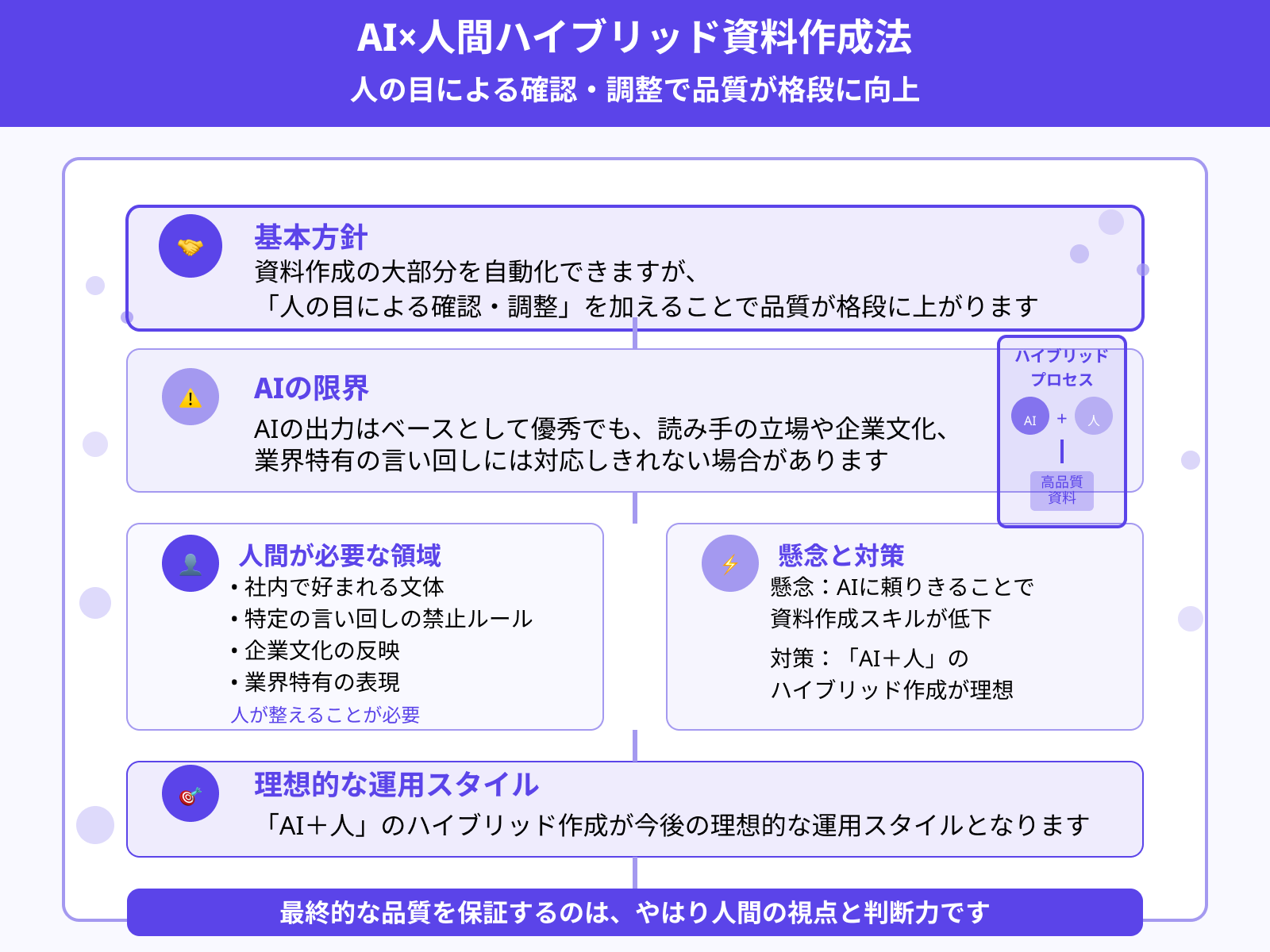

完全自動より「人の目」を加える重要性

生成AIを使ったデザイン・スライドの工夫

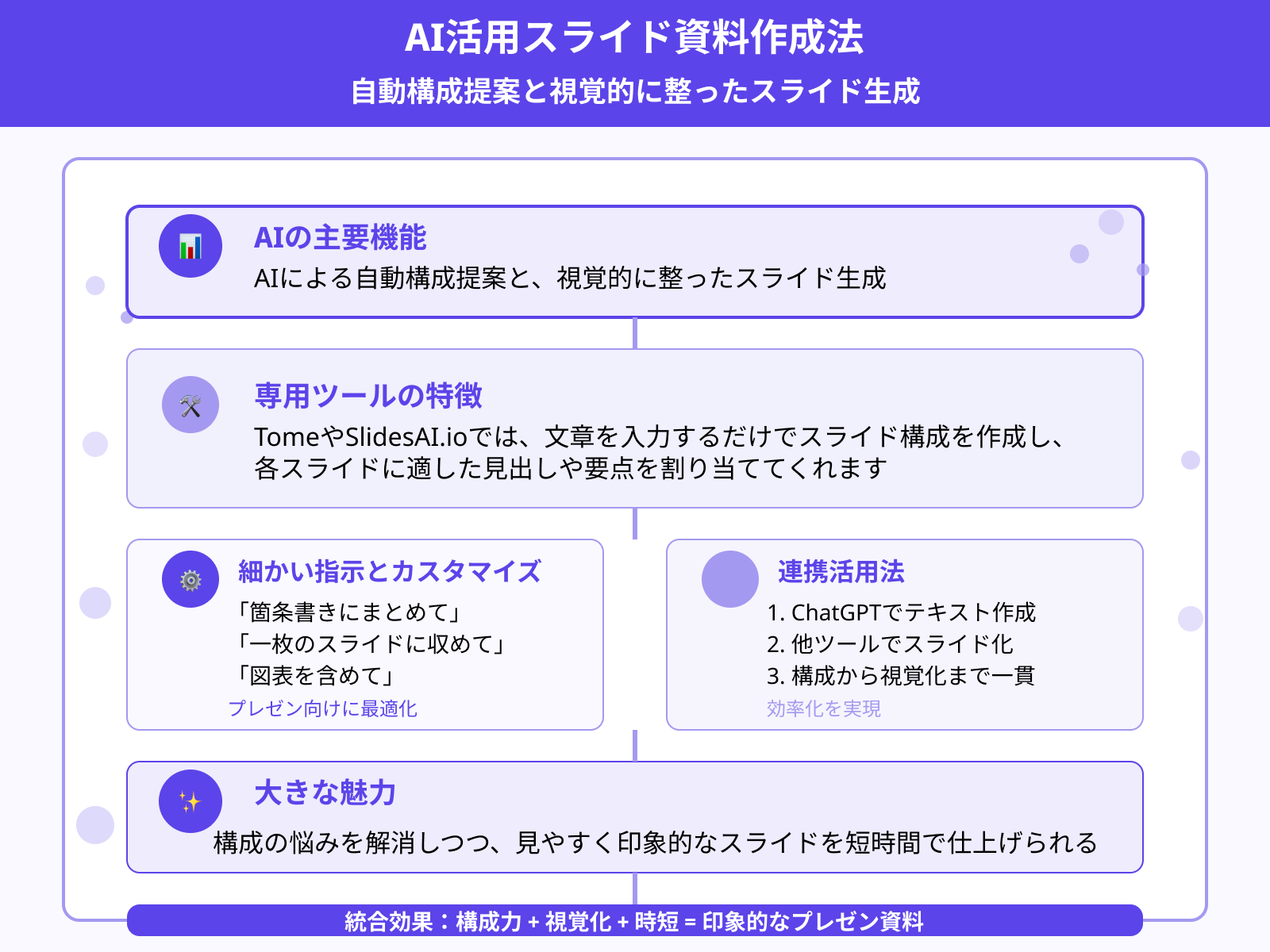

スライド構成の自動生成と視覚化

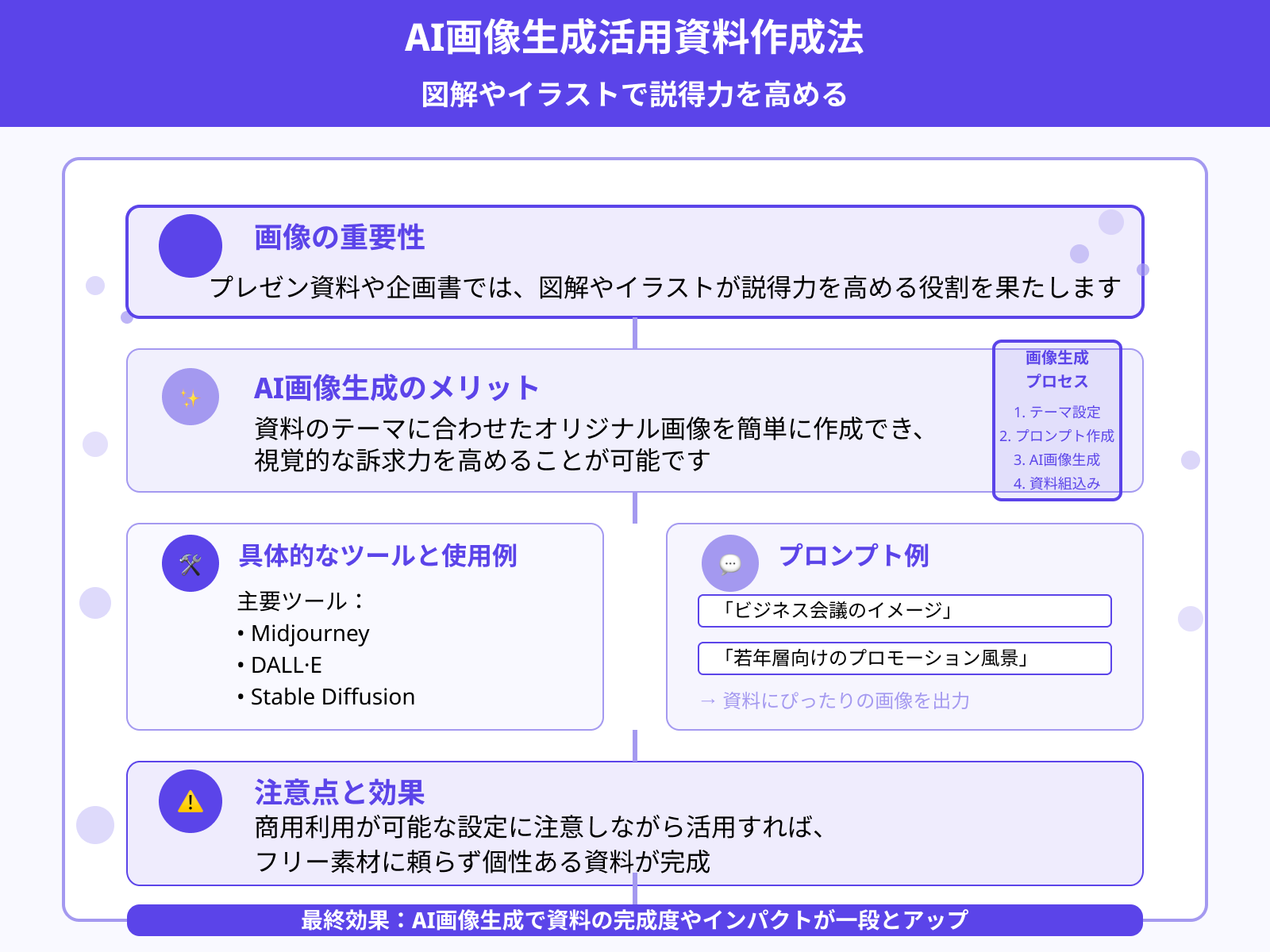

画像生成AI(Midjourney, DALL·E)との連携

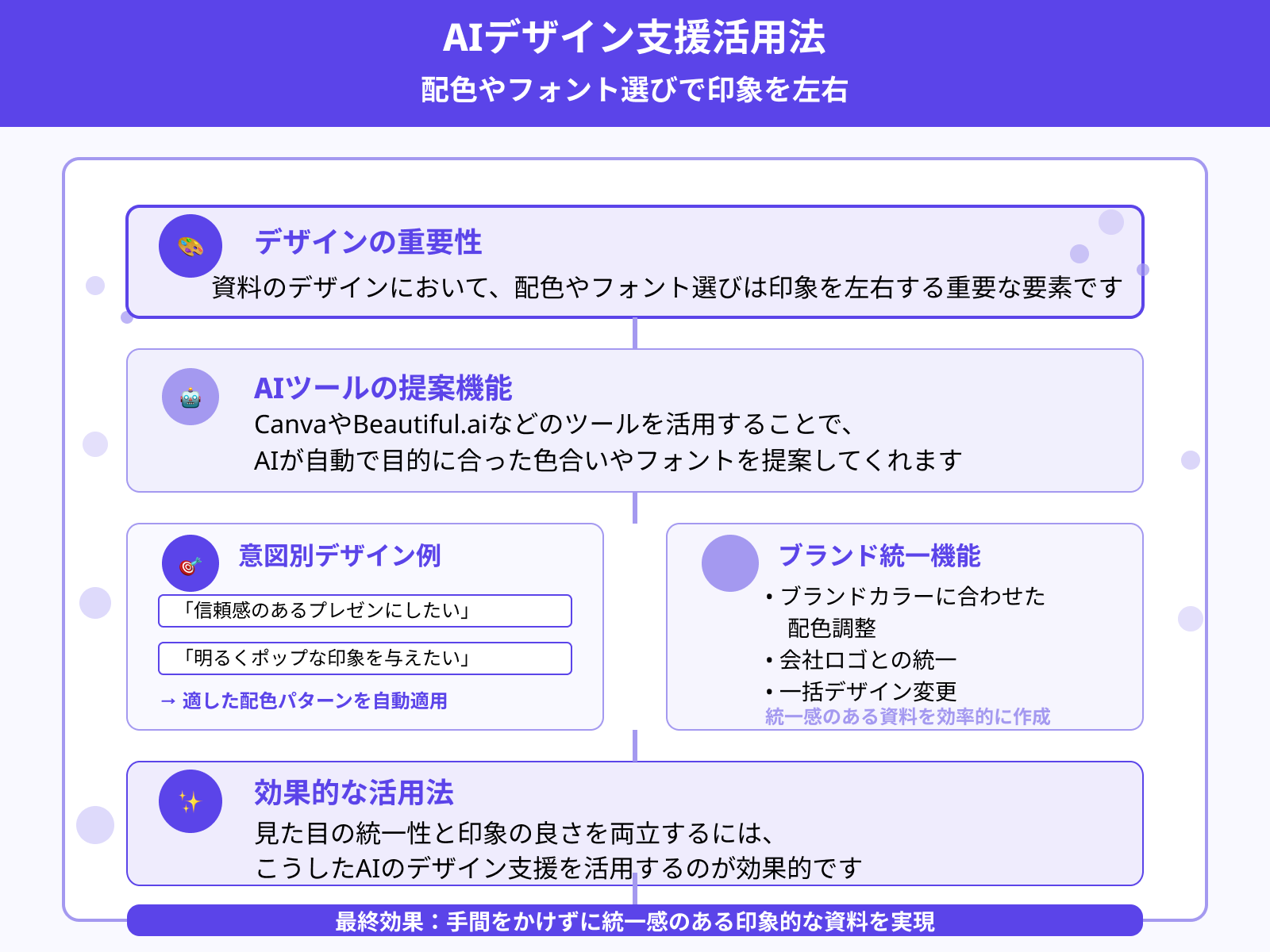

色使いやフォント提案もAIに任せられる?

まとめ