生成AIの今後のトレンド予想5選!最近のAIの活用事例も解説

そもそも生成AIとは?

生成AIのトレンドって何?

これからの働き方にどんな影響があるの?

近年、生成AIは驚くほどのスピードで進化を遂げ、ビジネスの現場や日常生活に深く入り込んできました。特に2024年以降は、AIによる業務効率化や自動化が進み、働き方そのものが大きく変わろうとしています。

そこでこの記事では、生成AIのトレンドについて以下の内容を解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで3時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

生成AIの現状

この章では、生成AIの現状について以下の内容を解説します。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

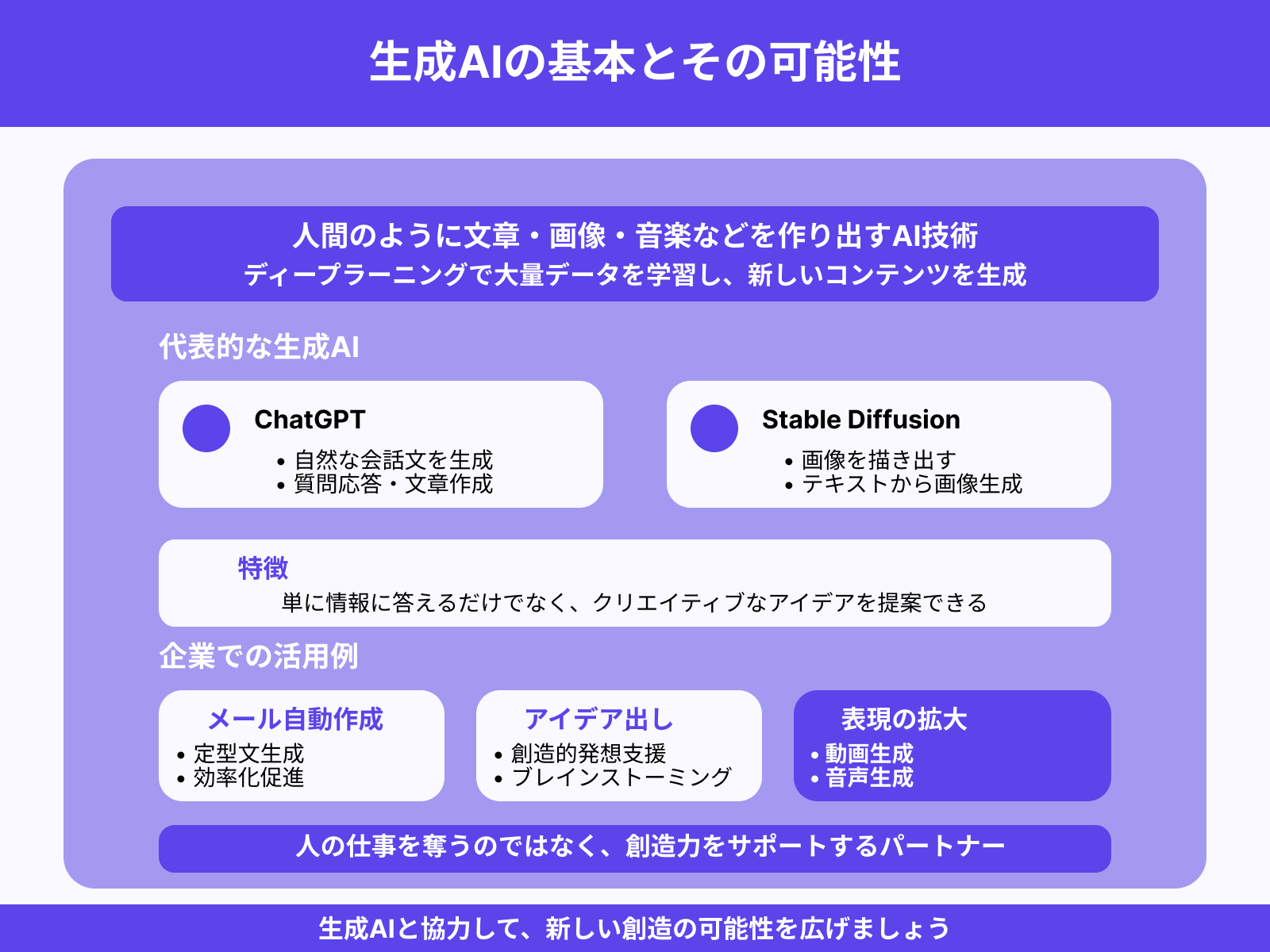

生成AIとは?基本的な仕組みと特徴

生成AIとは、人間のように文章や画像、音楽などを作り出すAIの技術です。仕組みとしては、ディープラーニングを使って大量のデータを学び、その知識をもとに新しいコンテンツを生み出します。

たとえば、ChatGPTは自然な会話文を生成でき、Stable Diffusionは画像を描き出します。特徴は、単に情報に答えるだけでなく、クリエイティブなアイデアを提案できる点です。

企業では、メール文の自動作成やアイデア出しに活用されており、効率化に役立っています。最近では動画や音声も生成可能となり、表現の幅がさらに広がりました。

生成AIは、人の仕事を奪うのではなく、創造力をサポートするパートナーとして注目されています。生成AIの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

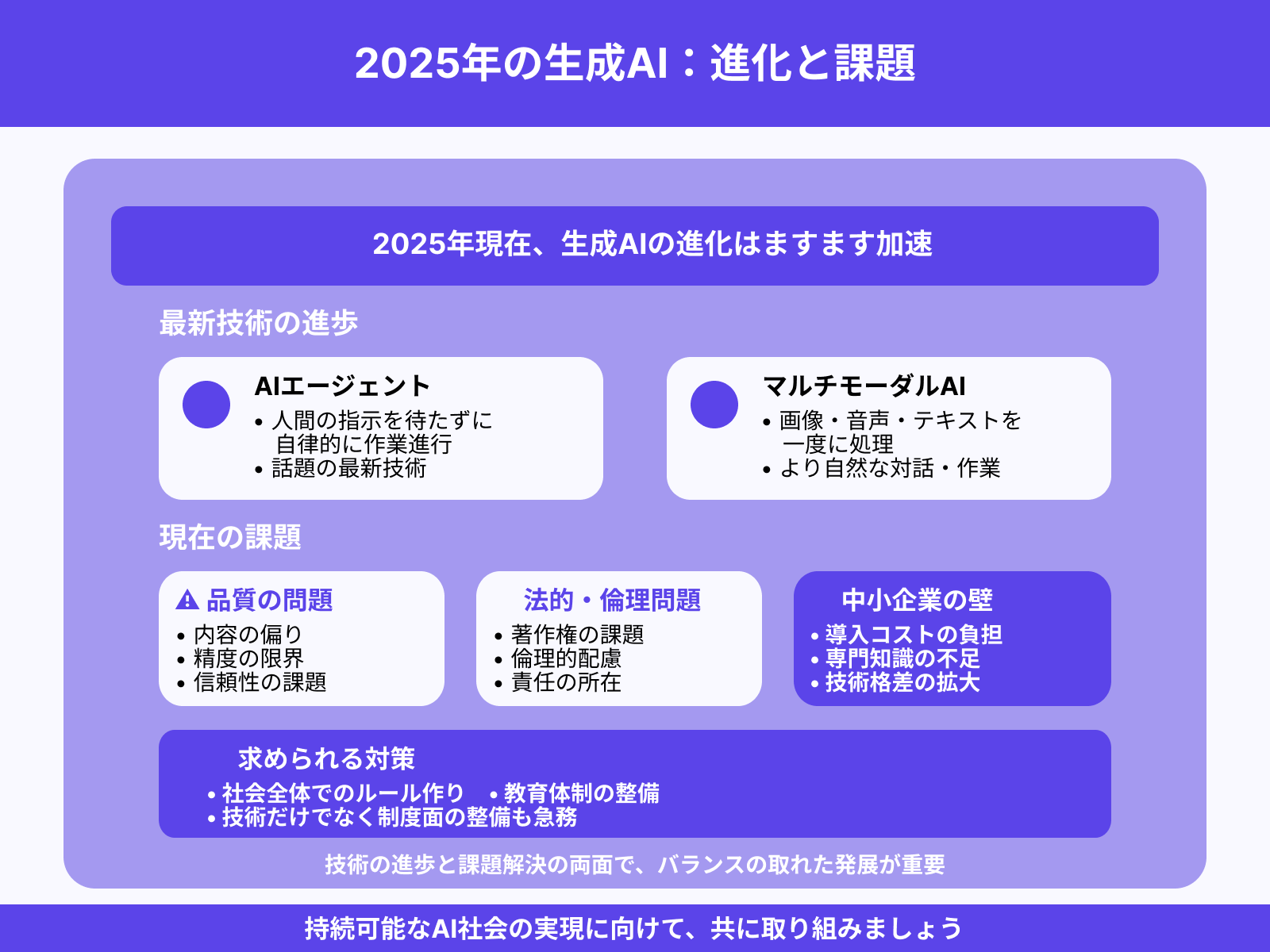

生成AIの動向

2025年現在、生成AIの進化はますます加速しています。

特に話題となっているのは「AIエージェント」と呼ばれる技術で、人間の指示を待たずに自律的に作業を進められる仕組みが注目されています。さらに、画像・音声・テキストを一度に扱えるマルチモーダルAIも登場し、より自然な対話や作業が可能になりました。

一方で、AIが出す内容に偏りがあったり、著作権や倫理の問題があったりと、課題も多く存在します。特に中小企業では、AI導入のためのコストや専門知識が壁となっているのが現状です。

こうした問題に対しては、社会全体でのルール作りや教育が求められており、技術だけでなく制度面の整備も急がれています。生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

生成AIの活用が進む分野

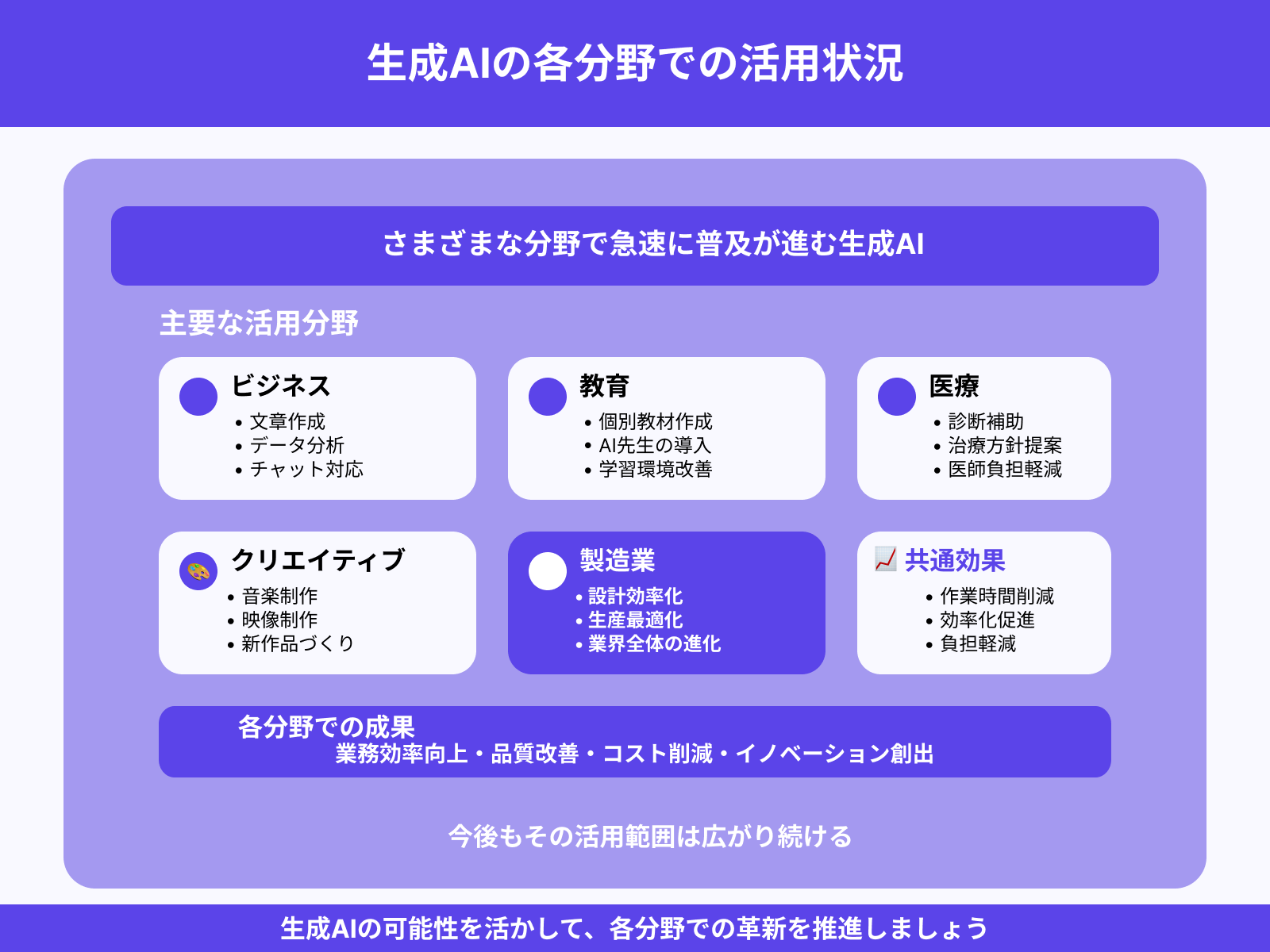

生成AIはさまざまな分野で急速に使われるようになっています。

ビジネスの現場では、文章作成やデータ分析、チャット対応などで活躍し、作業時間の削減につながっています。教育では、生徒に合わせた教材の作成やAI先生の導入が進み、学びやすい環境が整うでしょう。

医療分野でも診断の補助や治療方針の提案に使われ、医師の負担が減るなどの効果が出ています。また、音楽や映像の制作でも生成AIは活躍しており、プロの現場でも新たな作品づくりに貢献が可能です。さらに、製造業では設計や生産の効率化にも活かされていて、業界全体の進化を後押ししています。

今後もその活用範囲は広がり続けるでしょう。生成AIのビジネス活用例をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

生成AIの今後のトレンド予想5選

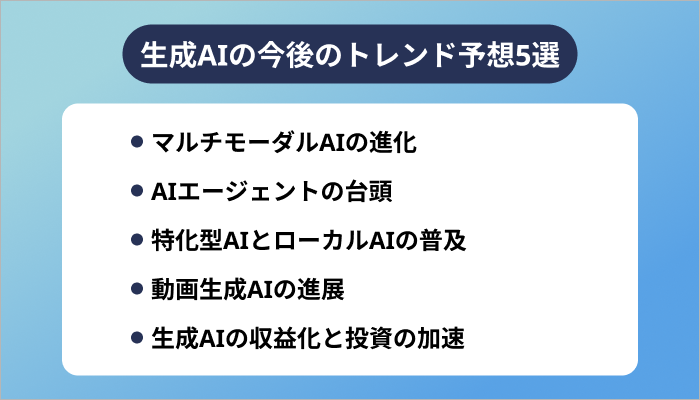

この章では、生成AIの今後のトレンド予想を5つ紹介します。

- マルチモーダルAIの進化:多様なデータ形式を統合

- AIエージェントの台頭:自律的なタスク遂行

- 特化型AIとローカルAIの普及:専門性とプライバシーの両立

- 動画生成AIの進展:高品質なコンテンツの制作

- 生成AIの収益化と投資の加速:企業の競争力強化

1つずつ詳しく見ていきましょう。

なお、上記を含め生成AIにおける今後の展望をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

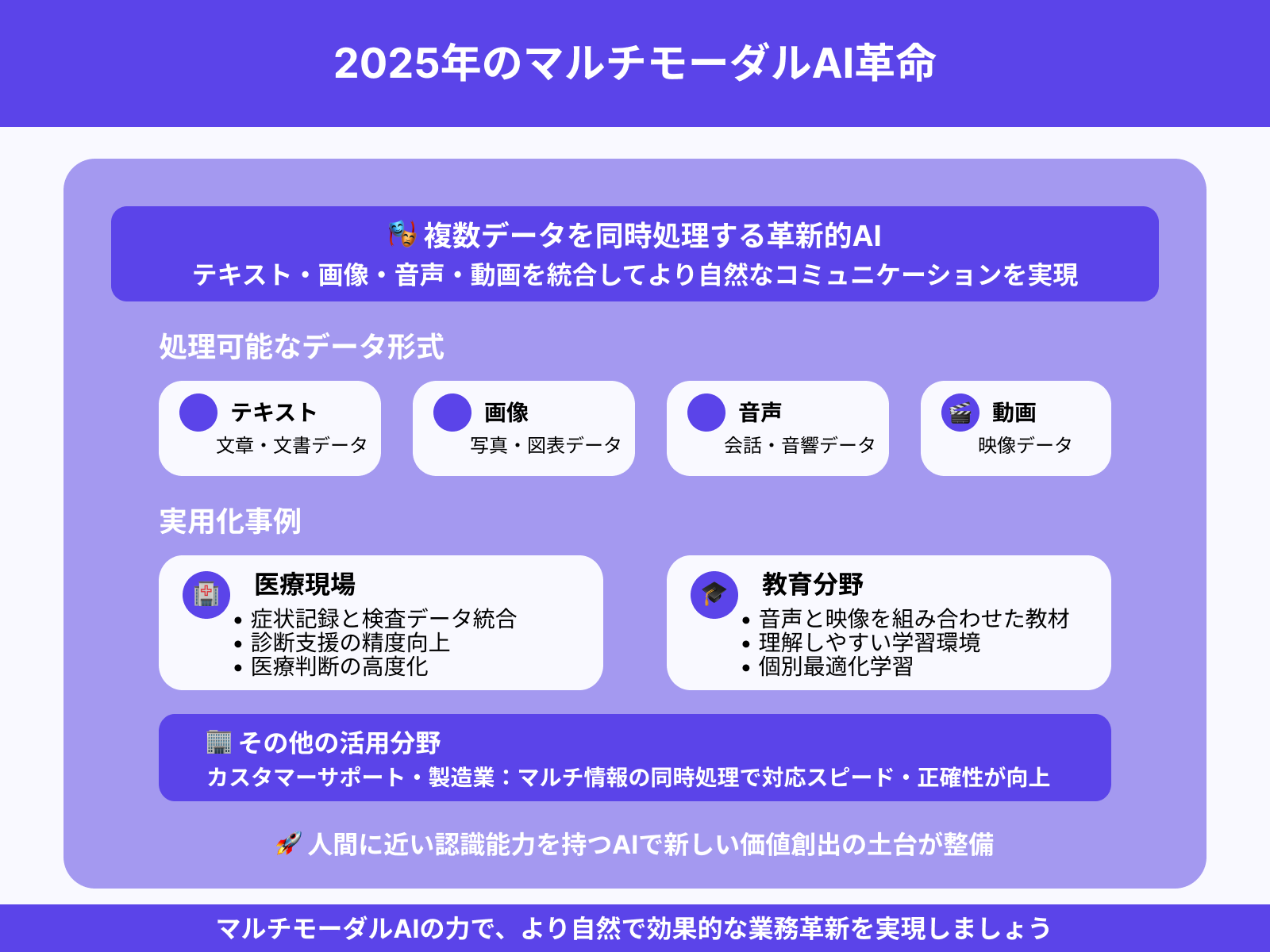

マルチモーダルAIの進化:多様なデータ形式を統合

2025年現在、マルチモーダルAIはテキスト・画像・音声・動画といった異なるデータを同時に扱えるようになり、より自然なコミュニケーションが可能です。

これにより、医療現場では症状の記録や検査データを統合して診断支援が行われ、精度が大きく向上しています。教育分野では、音声と映像を組み合わせた教材によって理解しやすい学習環境の実現が可能です。また、カスタマーサポートや製造業でも、マルチな情報をAIが同時に処理することで対応スピードや正確さが向上しています。

人間に近い認識能力を持つAIが登場したため、さまざまな業務で新しい価値を生み出す土台が整いつつあります。

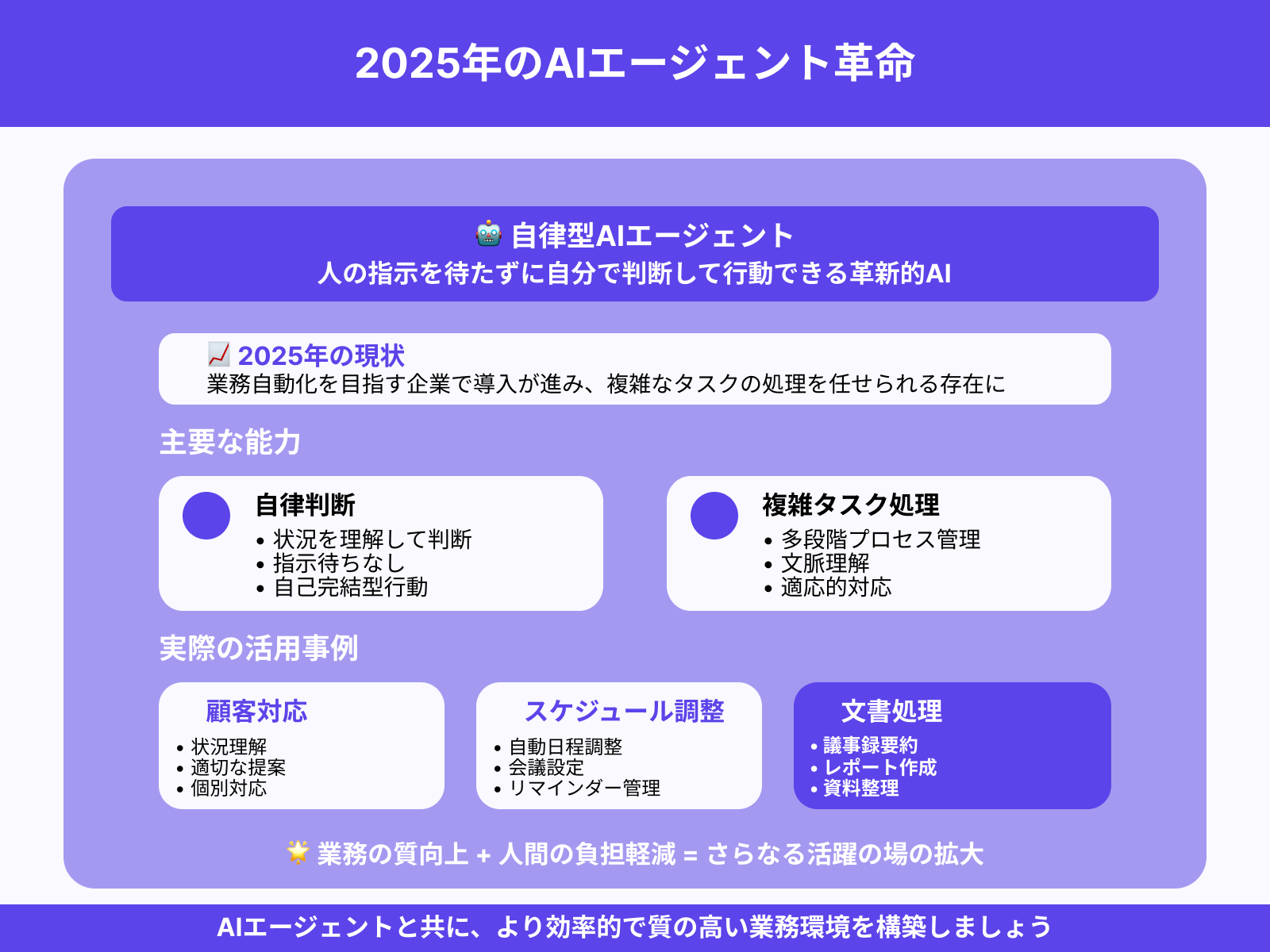

AIエージェントの台頭:自律的なタスク遂行

AIエージェントは、人の指示を待たずに自分で判断して行動できる自律型AIとして注目されています。

2025年は、特に業務の自動化を目指す企業で導入が進んでおり、複雑なタスクの処理を任せられる存在になりつつあります。たとえば、顧客対応では相手の状況を理解したうえで適切な提案が可能です。

さらに、スケジュール調整や議事録の要約、レポート作成など、これまで人が手間をかけていた作業も効率化されています。

エージェントの進化は、業務の質を高めるとともに人間の負担を減らす大きな力となっており、今後さらに活躍の場が広がると期待されています。

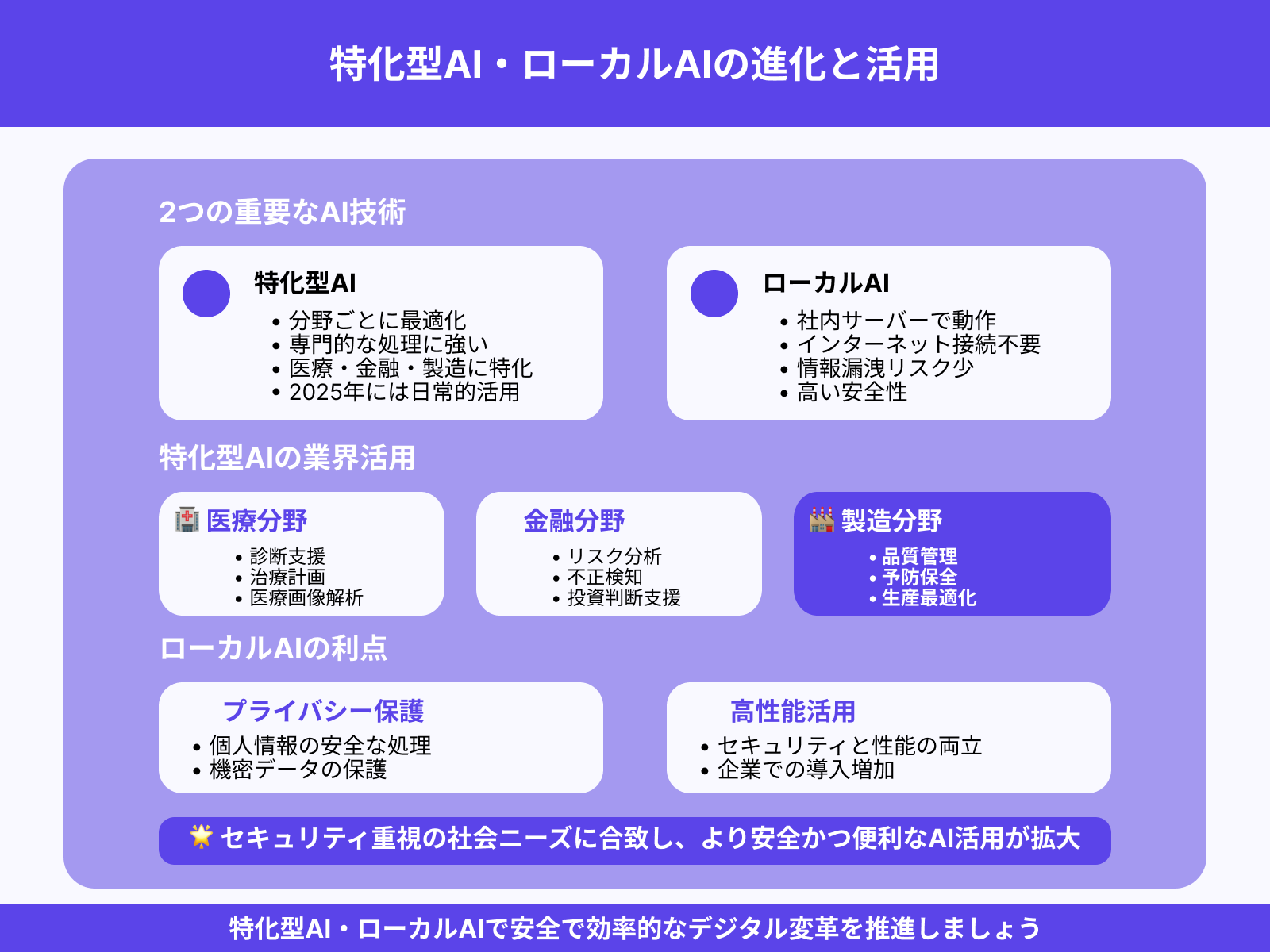

特化型AIとローカルAIの普及:専門性とプライバシーの両立

特化型AIは、医療・金融・製造など分野ごとに最適化されたAIで、専門的な処理に強いのが特徴です。

2025年にはさらに進化が進み、各業界で日常的に活用されるようになっています。一方、ローカルAIは社内サーバーなどで動作し、インターネットに接続せずに使えるため情報漏洩のリスクが少なく、安全性が高いです。

とくに個人情報や機密データを多く扱う企業では、ローカル運用によってプライバシーを守りながら高性能なAIを活用するケースが増えています。こうした動きは、セキュリティ重視の社会的ニーズにも合致しており、より安全かつ便利なAI活用が広がっています。

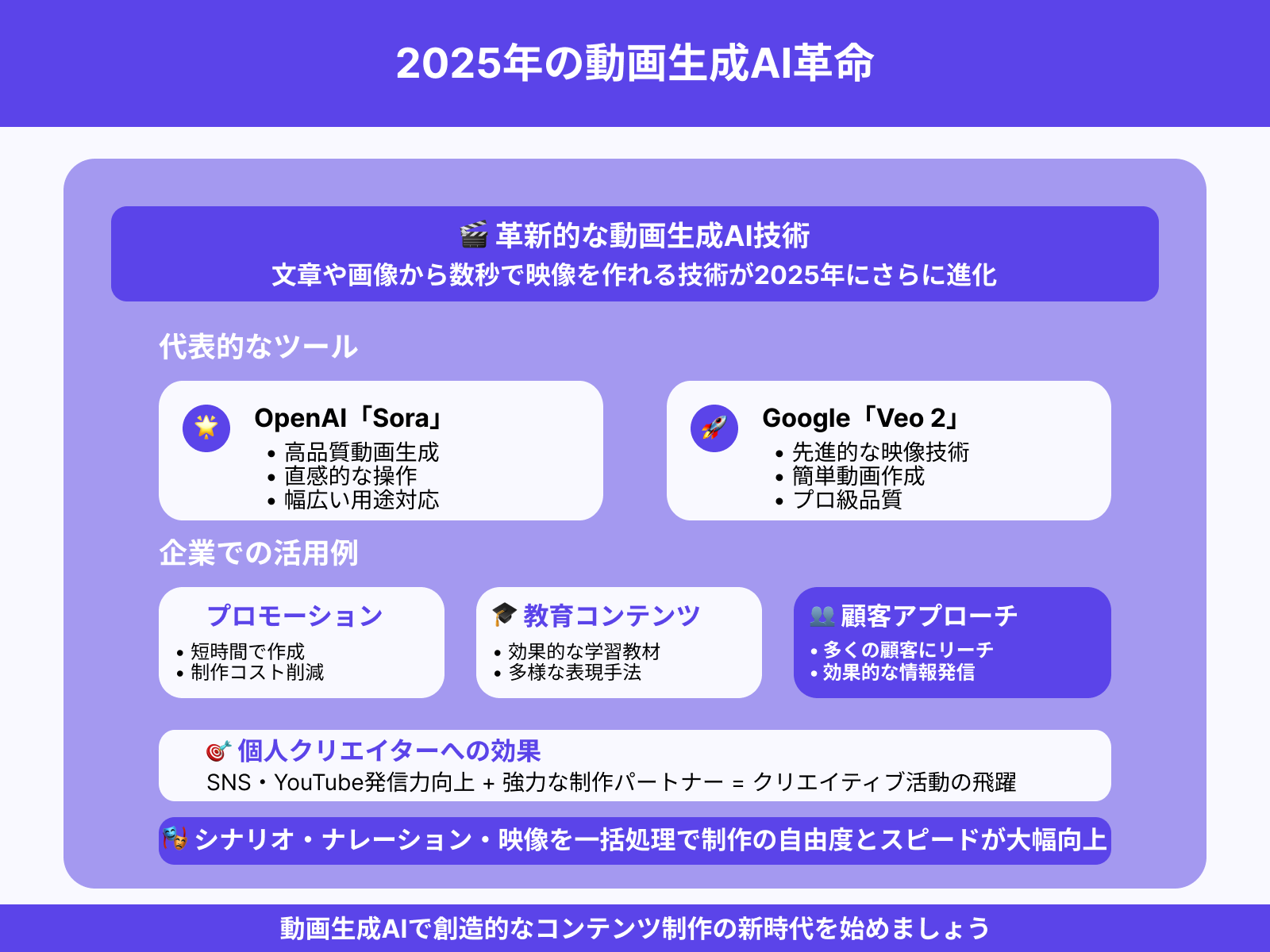

動画生成AIの進展:高品質なコンテンツの制作

動画生成AIは、文章や画像から数秒で映像を作れる技術で、2025年にはさらに進化を遂げています。

OpenAIの「Sora」やGoogleの「Veo 2」などの登場により、誰でも高品質な動画を簡単に作れるようになりました。企業はプロモーション動画や教育用コンテンツを短時間で作成でき、制作コストを抑えながら多くの顧客にアプローチできるようになっています。

また、SNSやYouTubeなどでの発信力も高まり、個人のクリエイターにも強い味方となるでしょう。AIがシナリオ、ナレーション、映像を一括で処理できることで、コンテンツ制作の自由度とスピードは今まで以上に広がっています。

おすすめの動画生成AIを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

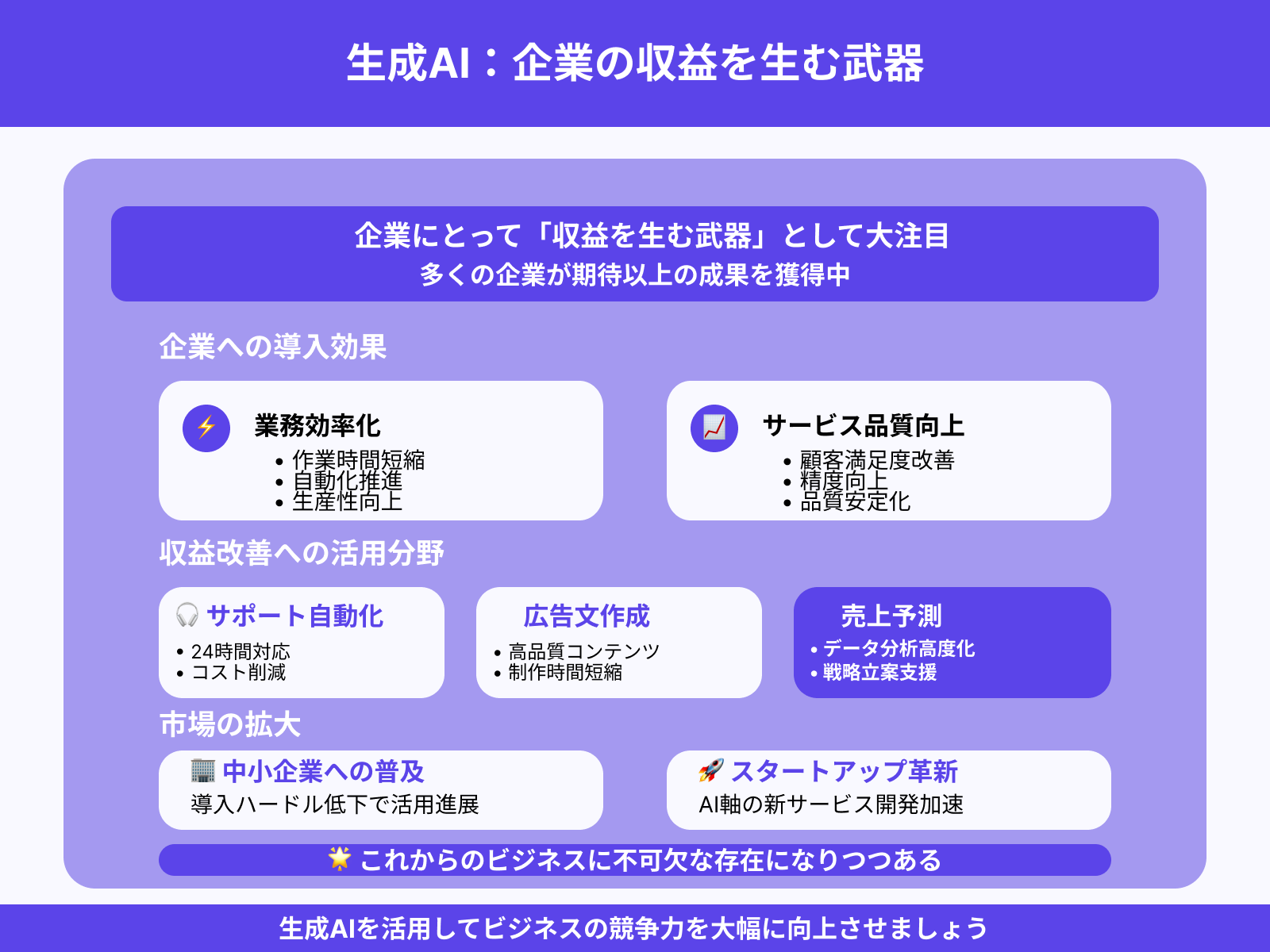

生成AIの収益化と投資の加速:企業の競争力強化

生成AIは、企業にとって「収益を生む武器」として大きな注目を集めています。

最近の調査でも、多くの企業が期待以上の成果を得ており、導入によって業務の効率化やサービス品質の向上が実現可能です。とくに、カスタマーサポートの自動化や広告文の作成、売上予測など幅広い分野で活用され、収益性の改善に貢献しています。

今後は、導入のハードルが下がることで中小企業でも活用が進むと見られており、スタートアップでもAIを軸にした新サービスの開発が加速しています。

こうした動きからも、生成AIはこれからのビジネスに不可欠な存在になりつつあると言えるでしょう。生成AIを活用して稼ぐ方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

今押さえるべきトレンドの生成AIの活用事例3選

今押さえるべきトレンドの生成AIの活用事例は次の3つです。

- セブン&アイ:生成AIを前提に業務プロセスを再構築

- コカ・コーラ:生成AIで「しゃべる商品」を実現

- パナソニック コネクト:生成AI導入で18.6万時間削減

1つずつ詳しく見ていきましょう。

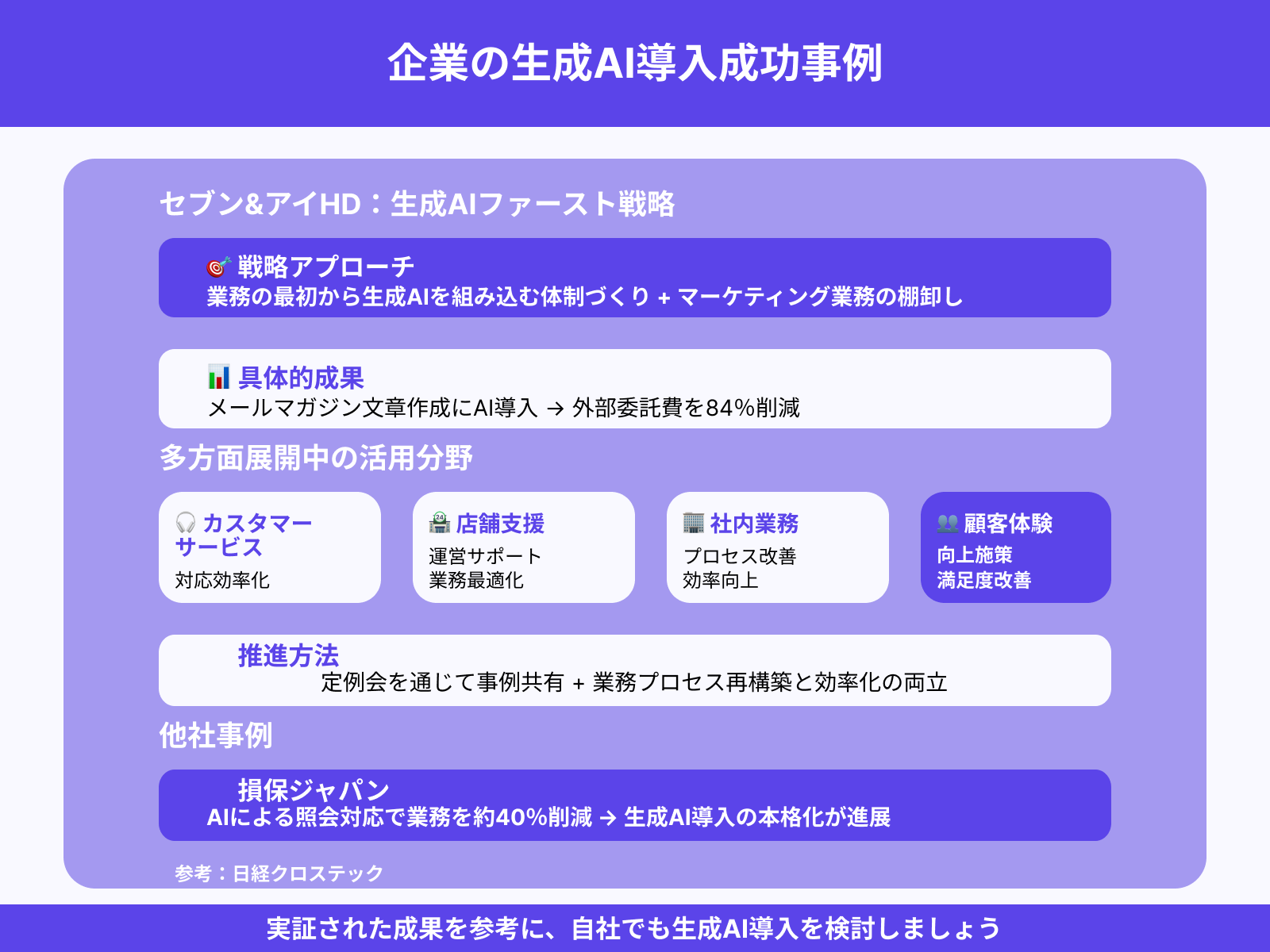

セブン&アイ:生成AIを前提に業務プロセスを再構築

セブン&アイHDは「生成AIファースト」を掲げ、業務の最初から生成AIを組み込む体制づくりを進めています。

マーケティング業務を棚卸しし、AIの活用が見込めるタスクを抽出します。実際にメールマガジンの文章作成にAIを導入し、外部委託費を84%削減する成果を上げました。

参考:日経クロステック

このアプローチは業務プロセスの再構築と効率化の両立に寄与しています。さらにカスタマーサービス、店舗支援、社内業務、顧客体験の向上など多方面でも生成AIを展開中で、定例会を通じて事例を共有しながら活用を広げています。

他社でも生成AIの導入が本格化しており、損保ジャパンではAIによる照会対応で業務を約40%削減しました。

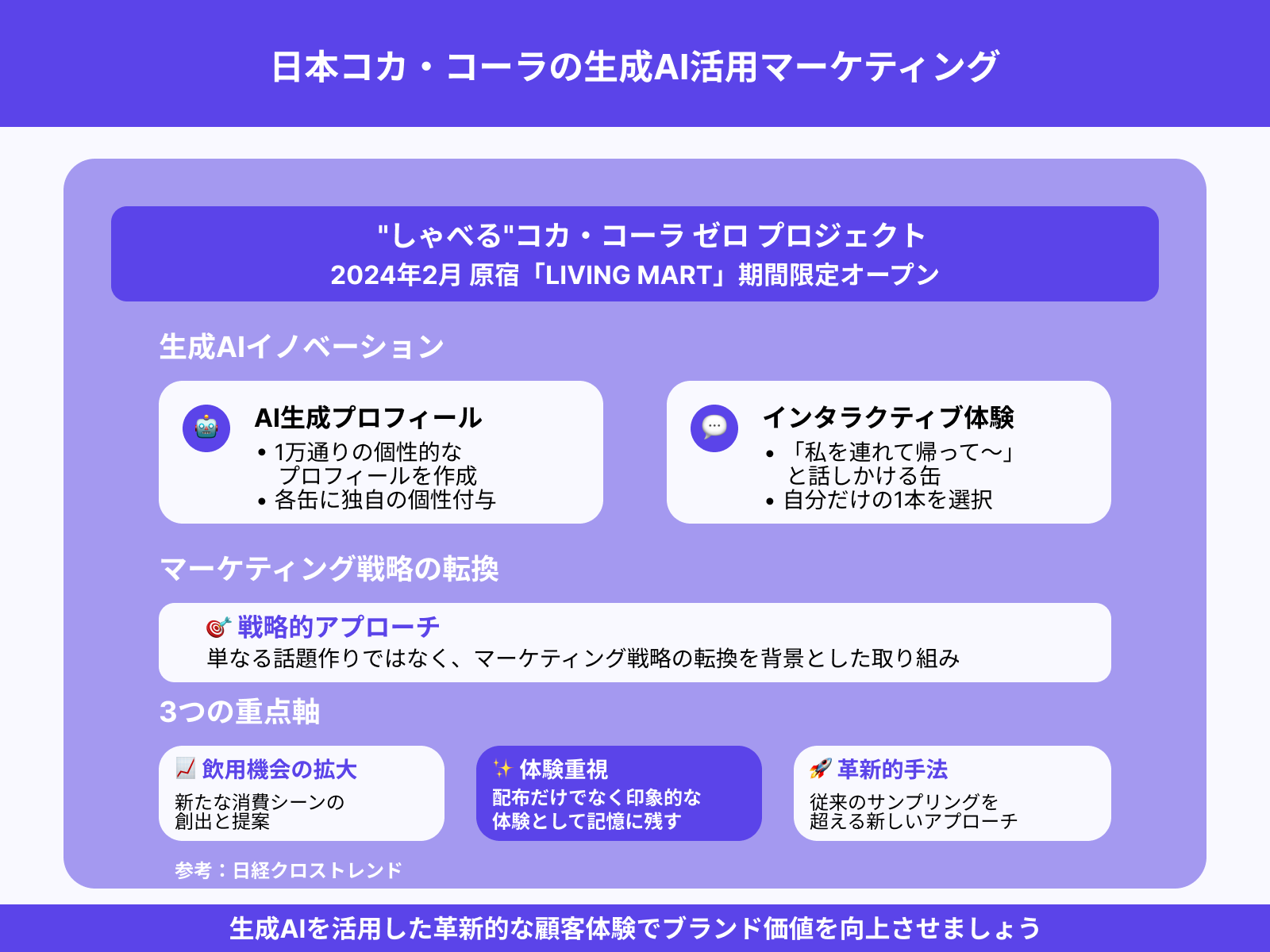

コカ・コーラ:生成AIで「しゃべる商品」を実現

日本コカ・コーラは、生成AIを活用して“しゃべる”コカ・コーラ ゼロを開発し、2024年2月に原宿で体験型店舗「LIVING MART」を期間限定でオープンしました。

参考:日経クロストレンド

店内では、生成AIが作成した1万通りの個性的なプロフィールを持つ缶が「私を連れて帰って〜」と話しかけ、来店者に自分だけの1本を選ばせる仕掛けとなっています。この試みは単なる話題作りではなく、マーケティング戦略の転換を背景としたものです。

同社は「飲用機会の拡大」を含む3つの重点軸に基づき、ただ配布するだけのサンプリングではなく、印象的な体験として記憶に残す手法を取りました。

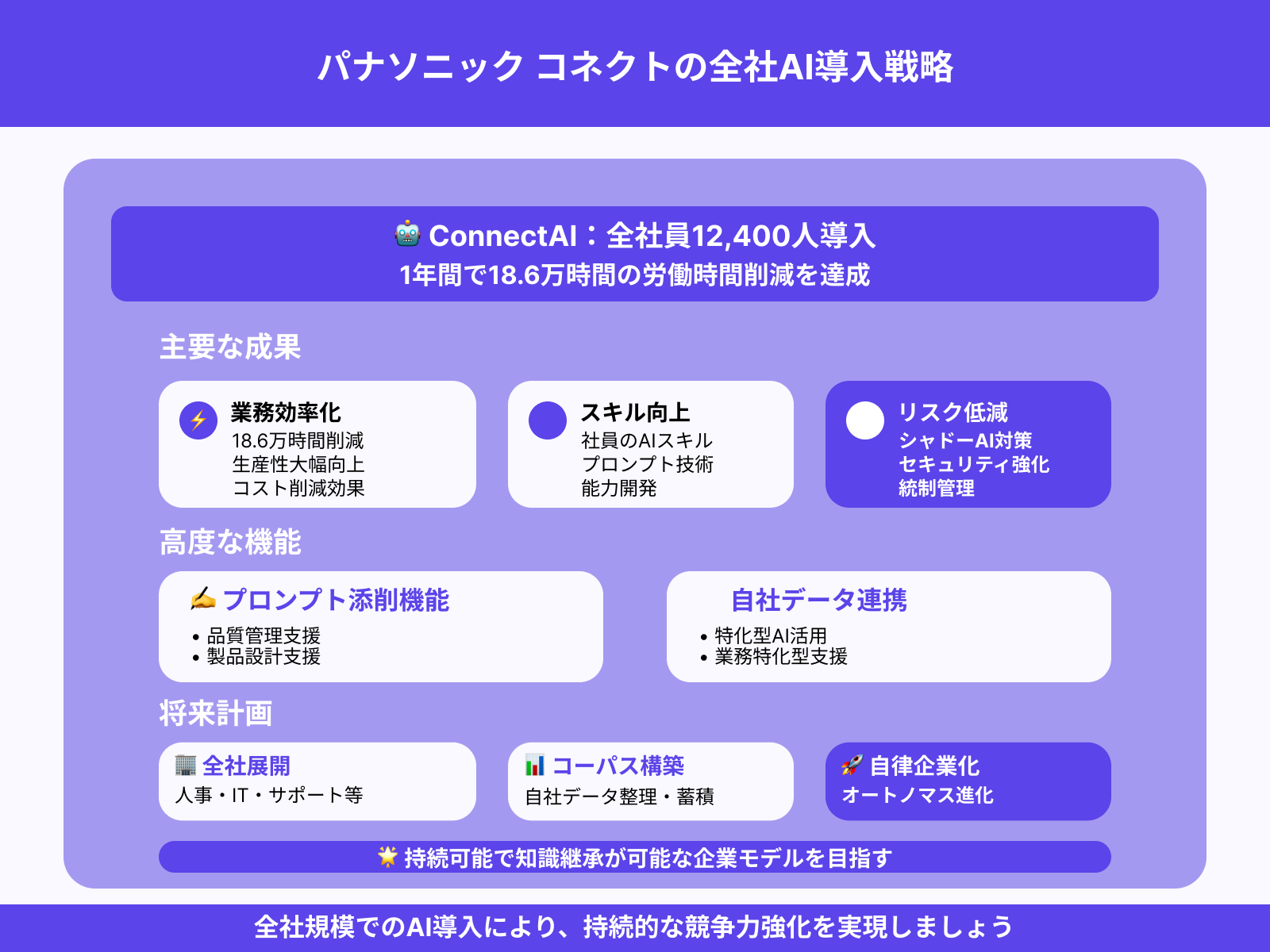

パナソニック コネクト:生成AI導入で18.6万時間削減

パナソニック コネクトは、全社員約12,400人に向けて生成AIアシスタント「ConnectAI」を導入し、1年間で18.6万時間の労働時間削減を達成しました。

業務効率化だけでなく、社員のAIスキル向上やシャドーAIのリスク低減も実現しました。プロンプト添削機能や自社データと連携した特化型AIの活用により、品質管理や製品設計の支援にも効果を上げています。

今後は人事・IT・カスタマーサポートなど社内全体への展開を進め、自社データを整理・蓄積した「パナソニック コネクトコーパス」の構築を計画中です。将来的にはAIが自律的に業務をこなす「オートノマスエンタープライズ」への進化を見据え、より持続可能で知識の継承が可能な企業モデルを目指しています。

トレンドの生成AIを活用する際の注意点3選

トレンドの生成AIを活用する際の注意点は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

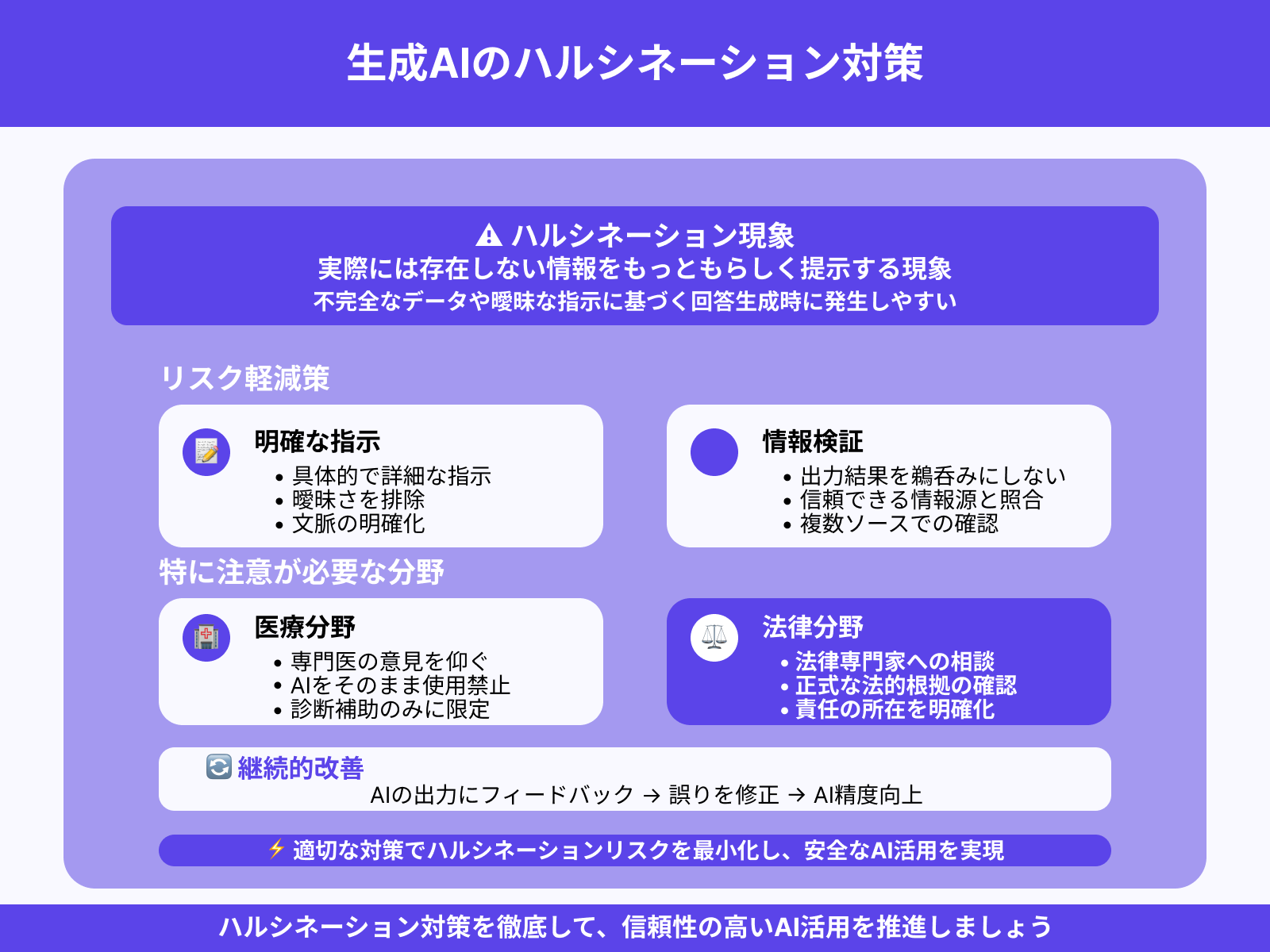

ハルシネーション(誤情報)のリスクに注意する

生成AIは、時に実際には存在しない情報をもっともらしく提示する「ハルシネーション」と呼ばれる現象を起こす場合があります。これは、AIが不完全なデータや曖昧な指示に基づいて回答を生成する際に発生しやすいです。

このリスクを減らすためには、AIに対して具体的で明確な指示が効果的です。また、AIの出力結果を鵜呑みにせず、信頼できる情報源と照らし合わせてください。

特に、医療や法律などの専門的な分野では、AIの回答をそのまま使用するのではなく、専門家の意見を仰ぐようにしましょう。さらに、AIの出力に対してフィードバックを行い、誤りを修正すると、AIの精度向上にもつながります。

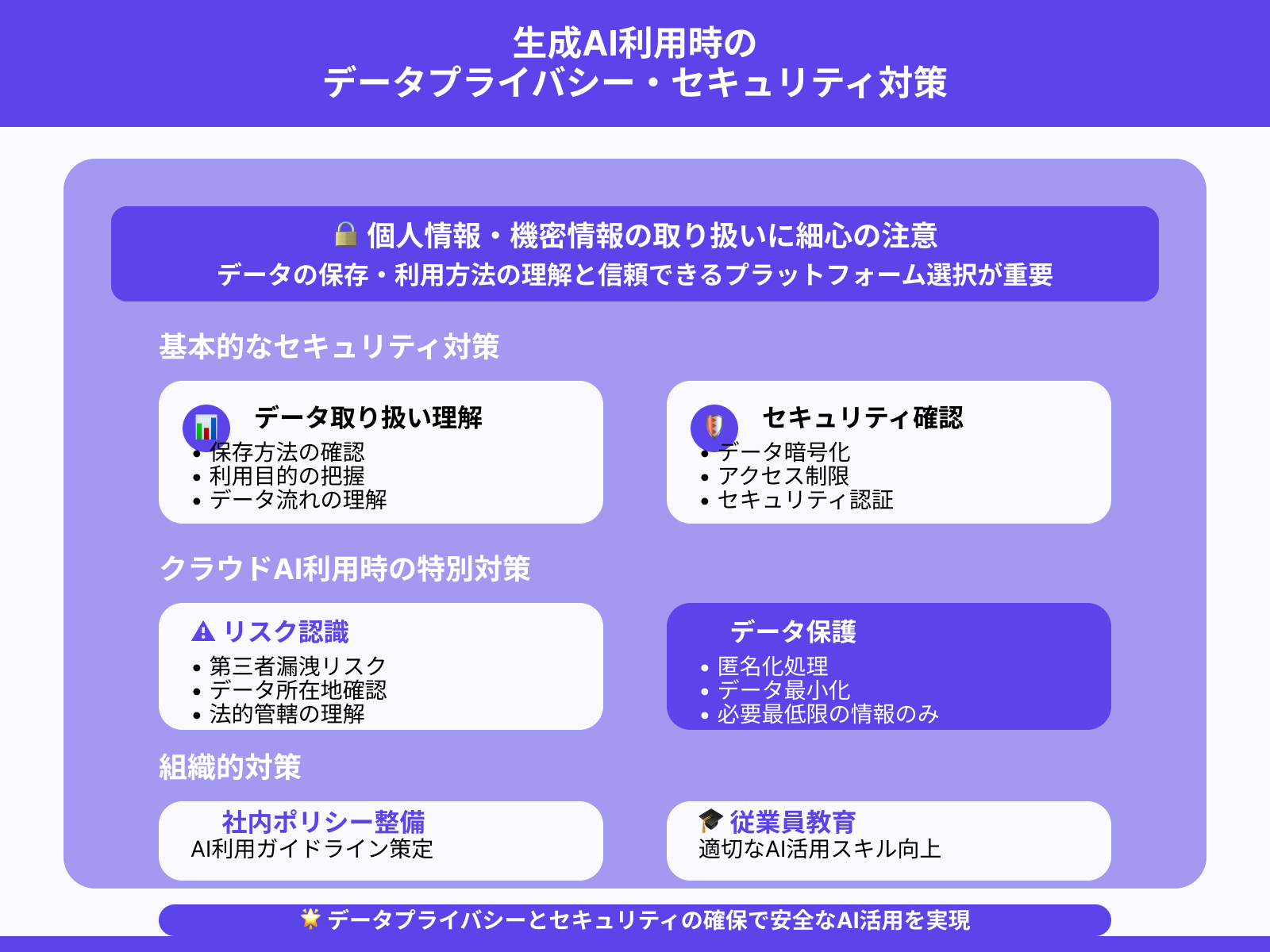

データプライバシーとセキュリティを確保する

生成AIを利用する際には、個人情報や機密情報の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。

AIに入力したデータがどのように保存・利用されるかを理解し、信頼できるプラットフォームの選択が重要です。また、データの暗号化やアクセス制限など、セキュリティ対策が施されているかを確認しましょう。

特に、クラウドベースのAIサービスを利用する場合は、データが第三者に漏洩するリスクを考慮し、必要に応じて匿名化やデータの最小化が推奨されます。さらに、AIの利用に関する社内ポリシーを整備し、従業員が適切にAIを活用できるよう教育を行うことも、データプライバシーとセキュリティの確保に寄与します。

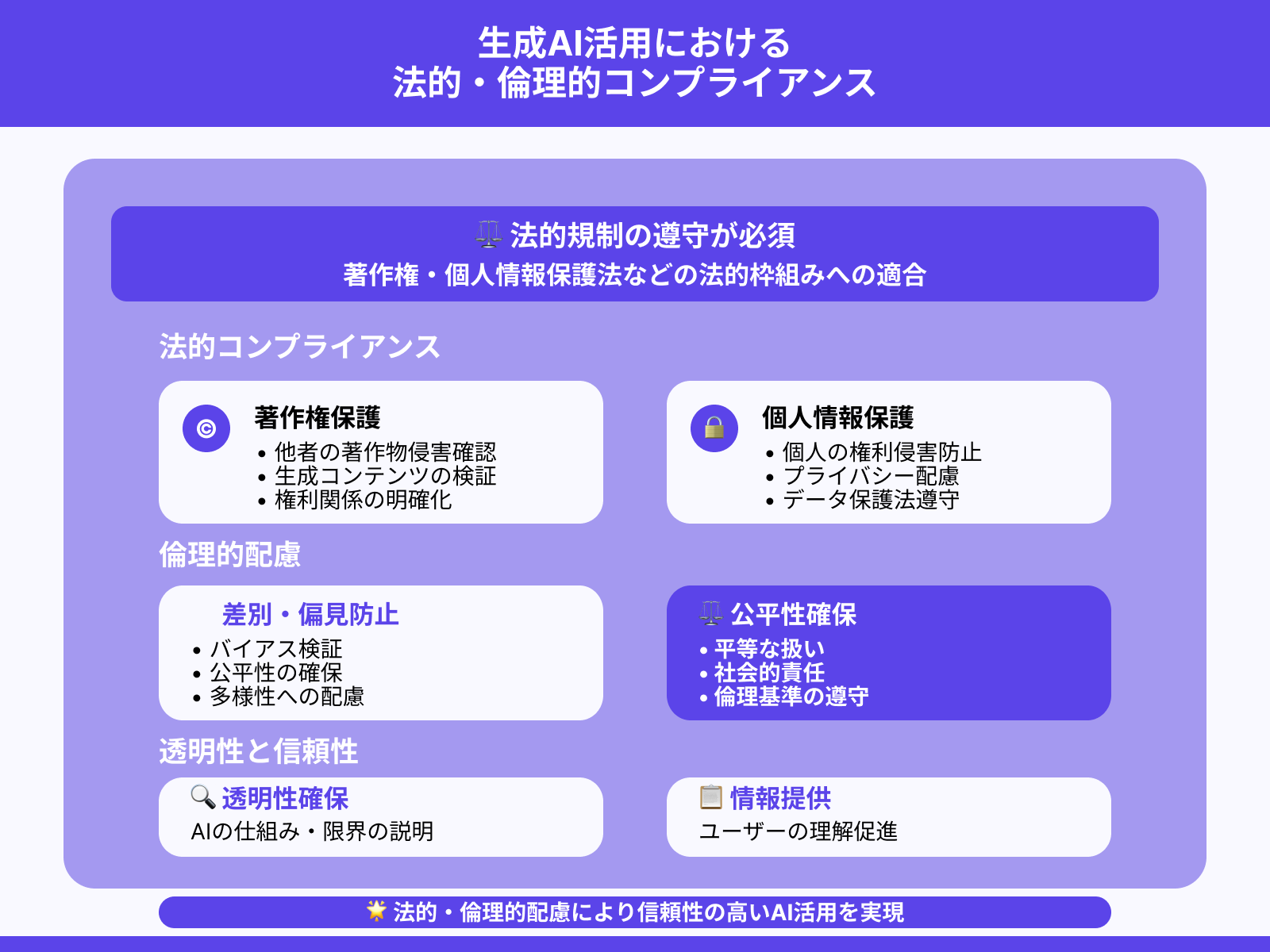

法的・倫理的なガイドラインを遵守する

生成AIの活用においては、著作権や個人情報保護法などの法的規制の遵守が求められます。

AIが生成したコンテンツが他者の著作物を侵害していないか、また、個人の権利を侵害していないかの確認が重要です。さらに、AIの利用が差別や偏見を助長しないよう、倫理的な観点からの配慮も必要です。

例えば、AIが生成する内容にバイアスが含まれていないかを検証し、公平性を保つよう努めましょう。また、AIの利用に関する透明性を確保し、ユーザーがAIの仕組みや限界を理解できるよう情報提供を行うことも、信頼性の向上につながります。

生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

生成AIのトレンドから見る今後の働き方の変化

この章では、生成AIのトレンドから見る今後の働き方の変化について以下の内容を解説します。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

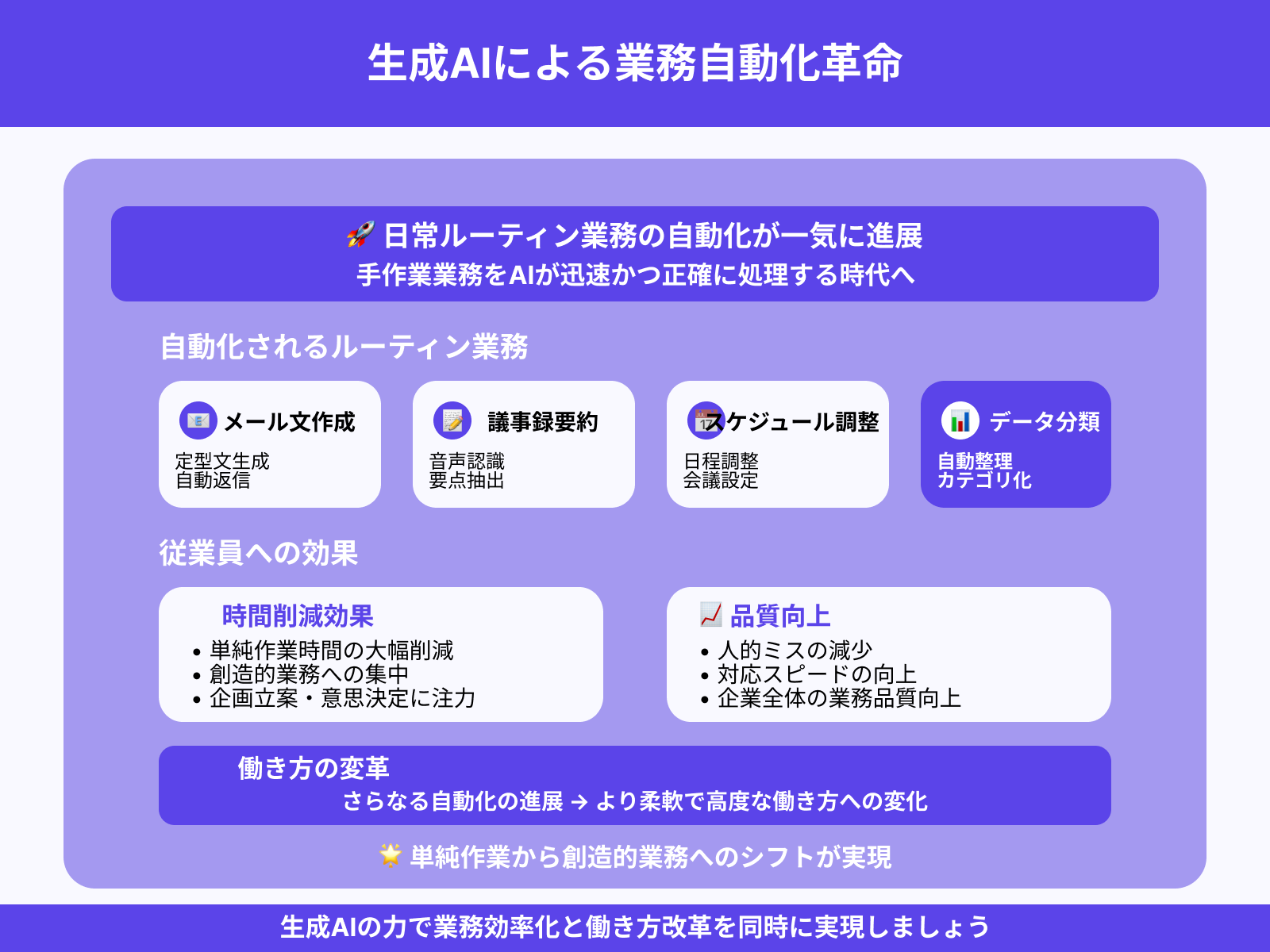

ルーティン業務の自動化と効率化

生成AIの進化によって、日常的なルーティン業務の自動化が一気に進んでいます。

たとえば、メール文の作成や議事録の要約、スケジュールの調整、データの分類など、これまで手作業で行っていた業務をAIが迅速かつ正確に処理できるようになりました。これにより、従業員は単純作業に費やしていた時間を削減し、企画立案や意思決定といった創造的な業務に集中できるようになります。

また、人的ミスの減少や対応スピードの向上にもつながり、企業全体の業務品質も上がってきています。今後、さらに多くの分野で自動化が進めば、働き方そのものがより柔軟で高度なものへと変化していくでしょう。

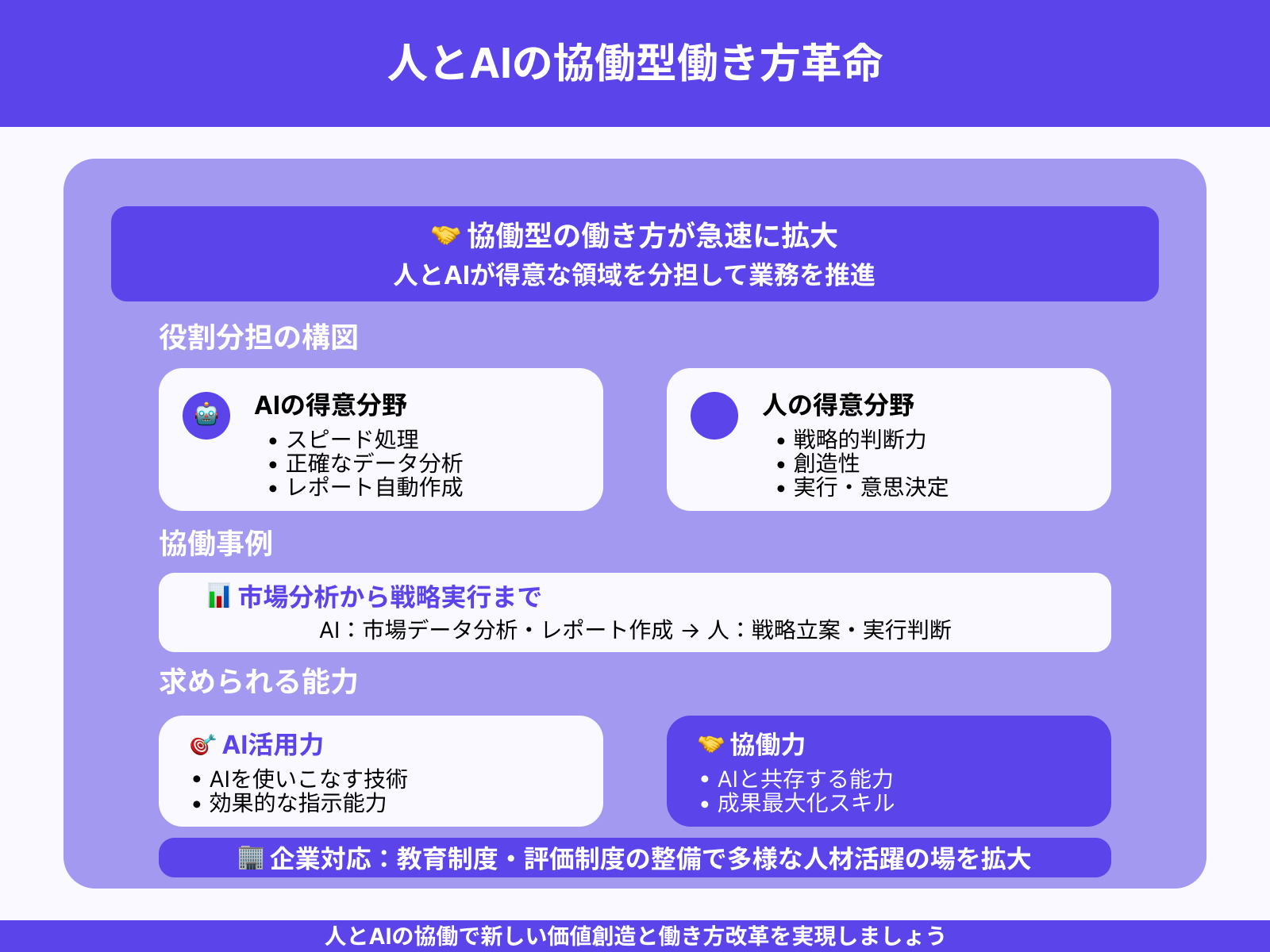

AIと協働する新たな働き方の出現

生成AIの登場により、人とAIが得意な領域を分担しながら業務を進める「協働型」の働き方が急速に広まっています。

たとえば、AIが市場データを分析してレポートを作成し、人が戦略を立てて実行するといった流れが一般化しつつあります。このような働き方では、AIがスピードと正確さを担い、人が判断力と創造性で価値を加える構図になるでしょう。

AIの進化に応じて、ビジネスパーソンにはAIを使いこなす力だけでなく、AIと共存し成果を最大化する能力も求められます。今後、企業はこうした働き方に対応した教育や評価制度を整え、多様な人材が活躍できる場を増やしていく必要があります。

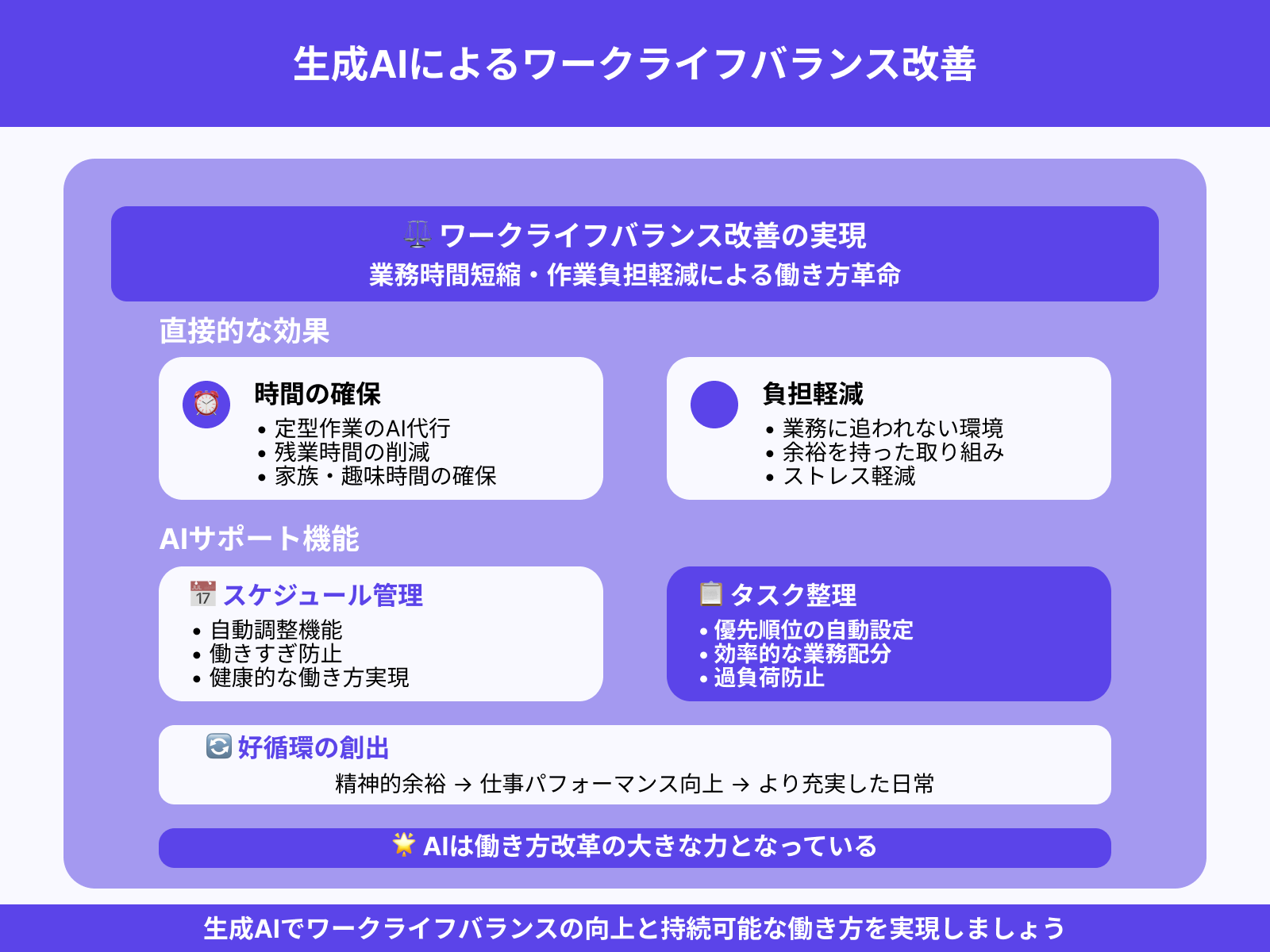

ワークライフバランスの向上

生成AIの導入により、業務時間の短縮や作業負担の軽減が実現され、ワークライフバランスの改善が期待されています。

定型作業をAIが代行すると、従業員は業務に追われることなく、余裕を持って仕事に取り組めるようになります。結果として、残業時間が減り、家族や趣味に充てる時間が確保しやすくなるでしょう。

また、AIによるスケジュール管理やタスク整理のサポートにより、働きすぎを防ぎつつ、健康的な働き方が実現可能になります。精神的な余裕が生まれると、仕事のパフォーマンスも上がり、より充実した日常を送れる人が増えていくでしょう。

このように、AIは働き方改革の大きな力となっています。

まとめ

この記事では、生成AIのトレンドについて以下の内容を解説しました。

生成AIの進化は止まることを知らず、今後も新しい技術や活用事例が次々と登場するでしょう。

ルーティン業務の自動化から、AIとの協働による新しい働き方、さらにはワークライフバランスの改善まで、私たちの仕事や暮らしは大きく変わりつつあります。

トレンドを正しく理解し、自分に合った形でAIを取り入れると、これからの時代をうまく乗りこなす鍵になります。

未来を前向きに楽しむために、生成AIの可能性をぜひ活かしていきましょう。