AIエージェントと生成AIの違い!初心者向けにわかりやすく解説

AIエージェントと生成AIは何が違うの?

どっちを使えばいいんだろう?

「ChatGPT」や「Gemini」などの登場を機に、話題を集めている生成AI。最近では「Genspark」「manus」といったAIエージェントも注目を集めています。

そんななか、見聞きする機会は増えたものの生成AIとAIエージェントは何が違うのか、あいまいな人は多いのではないでしょうか。

直感的に別のものだというイメージはあるものの、実際にどんな違いがあるのか、あいまいな人もいるはず。

そこで本記事では次のトピック別に、AIエージェントと生成AIの違いを解説します。

「AIエージェントや生成AIは使うべきなのか」といった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてください。この記事を読めば、AIエージェントと生成AIの違いが明確になりますよ。

- AIエージェントとは、特定の目的を達成するために自律的に行動するAIシステムのこと

- 現場での作業効率向上を目指す企業にはAIエージェントの活用がおすすめ

- クリエイティブ業務や情報整理を効率化したい人には生成AIの活用が向いている

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

【意味】AIエージェントと生成AIの違い

| 意味 | |

|---|---|

| AIエージェント | 目的達成のために環境を認識し、自律的に判断・行動するAI |

| 生成AI | 与えられた指示や入力に対して、テキストや画像を生成するAI |

AIエージェントと生成AIはどちらもAI(※1)の一種ですが、自律的に行動できるかという点で意味が異なります。それぞれを詳しく見ていきましょう。

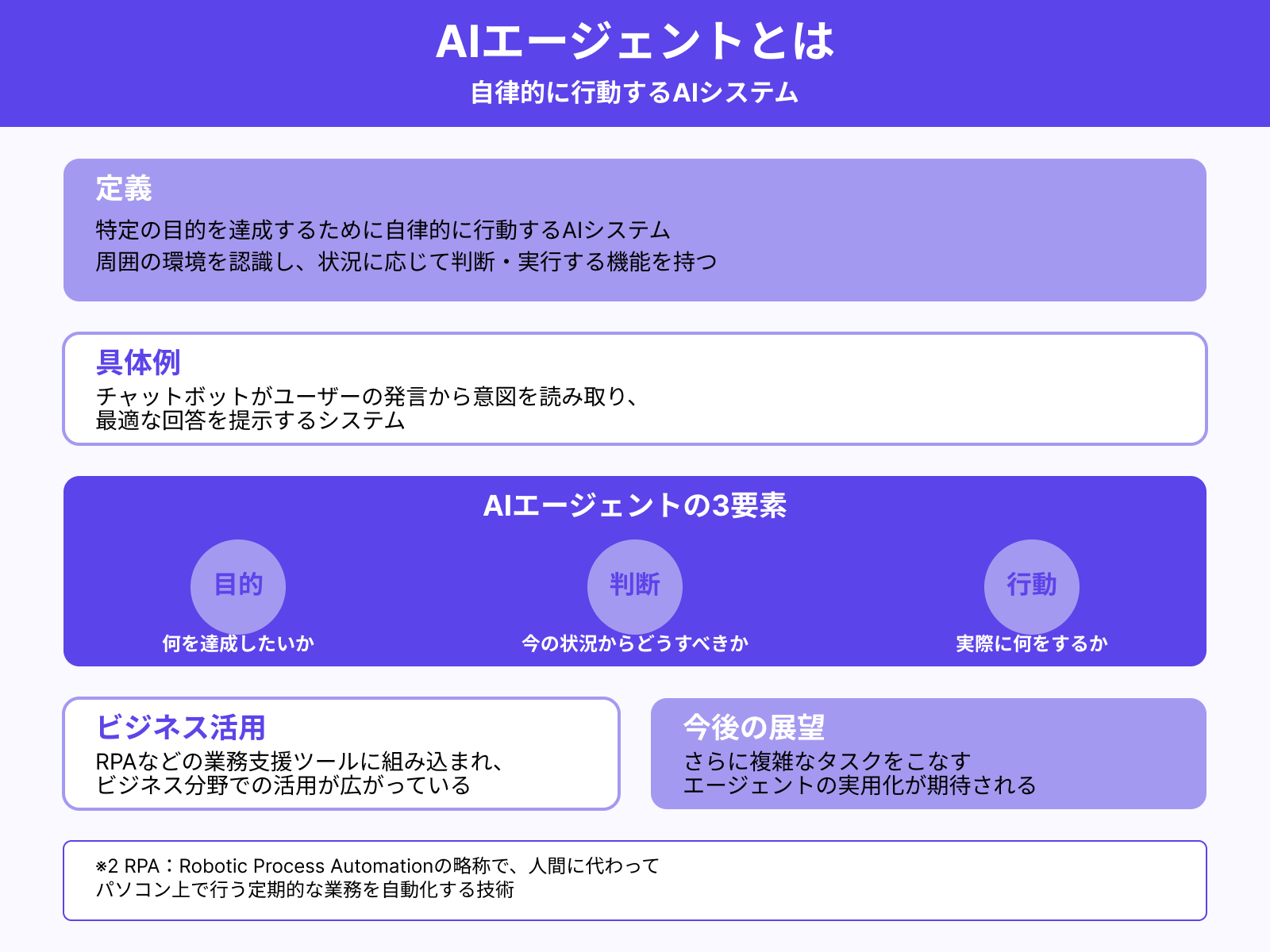

AIエージェントとは

AIエージェントとは、特定の目的を達成するために自律的に行動するAIシステムのことです。周囲の環境を認識し、状況に応じて判断・実行する機能を持っている点が特徴です。

たとえば、チャットボットがユーザーの発言から意図を読み取り最適な回答を提示するシステムは、代表的なAIエージェントの一例といえるでしょう。AIエージェントは「目的」「判断」「行動」という3要素を持ち合わせており、人の指示を待たずに自ら動くのが大きなポイントです。「何を達成したいか(目的)」「今の状況からどうすべきか(判断)」「実際に何をするか(行動)」を、自動でこなすイメージです。

最近では、RPA(※2)などの業務支援ツールにも組み込まれ始めており、ビジネス分野での活用も広がっています。

今後は、さらに複雑なタスクをこなすエージェントの実用化が期待されます。

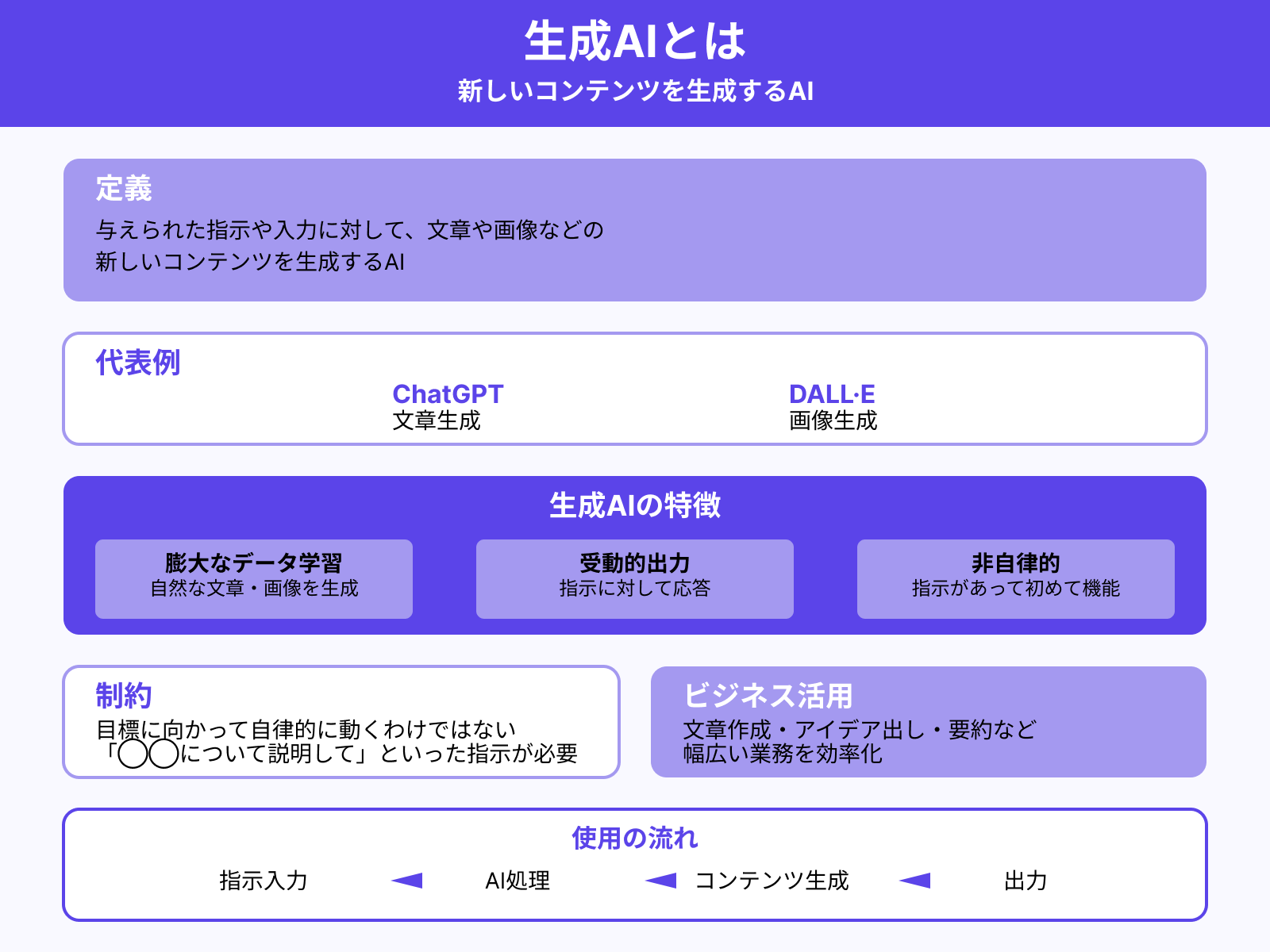

生成AIとは

生成AIとは、与えられた指示や入力に対して、文章や画像などの新しいコンテンツを生成するAIのことです。ChatGPTやDALL·Eが代表例として知られています。

生成AIは、学習した膨大なデータをもとにして、人間が書いたような自然な文章やリアルな画像を自動的に作り出すことができます。つまり、受動的に「出力」を返すことに特化したAIです。

ただし、生成AIは目標に向かって自律的に動くわけではありません。「◯◯について説明して」といった指示があって初めて機能します。使い方次第で文章作成やアイデア出し、要約など幅広い業務を効率化できるため、ビジネスにおける活用も急速に進んでいます。

最近では、社内報告書やSNS投稿の下書き作成などにも導入が進んでいます。生成AIの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

【できること・用途】AIエージェントと生成AIの違い

| できること | |

|---|---|

| AIエージェント | ・スケジュール調整 ・問い合わせ対応 ・設備の異常検知 など |

| 生成AI | ・企画案の作成 ・文章の作成、要約 ・画像/動画の生成 など |

AIエージェントと生成AIは、いずれも「指示されたことを実行する」という点では共通しています。ただし、与えられた目的に向かって自ら判断して動くAIエージェントに対し、生成AIはあくまで入力に対して反応する受動的な存在です。

ここではAIエージェント・生成AIそれぞれでできることの違いを解説します。

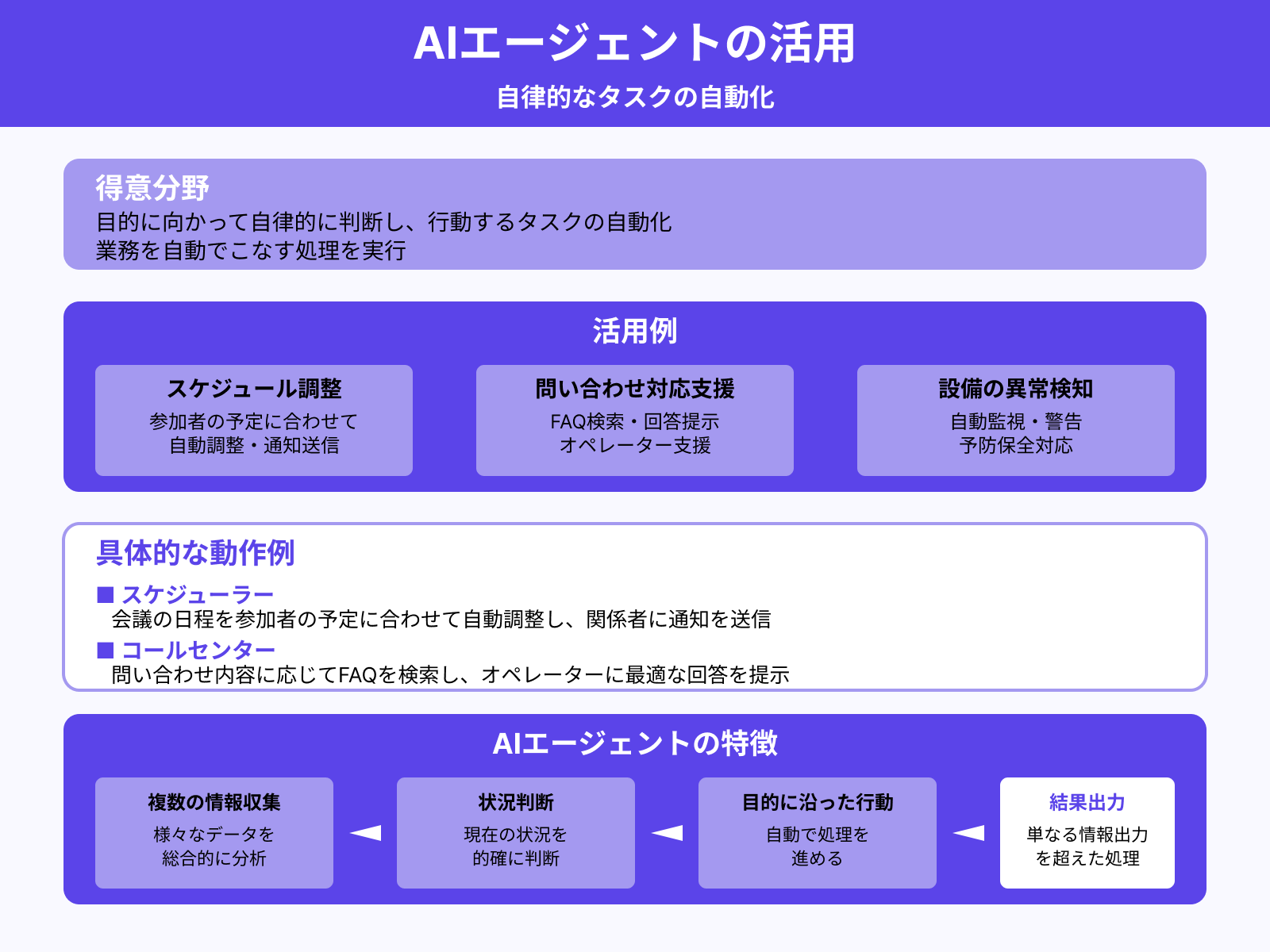

AIエージェントでできること

AIエージェントは、目的に向かって自律的に判断し、行動するタスクの自動化が得意です。スケジュール調整・問い合わせ対応支援・設備の異常検知など、業務を自動でこなす処理を行えます。

たとえば、会議の日程を参加者の予定に合わせて自動調整し、関係者に通知を送るスケジューラーは、AIエージェントの一例です。また、コールセンターでは問い合わせの内容に応じてFAQを検索し、オペレーターに最適な回答を提示することもできます。

このように、AIエージェントは単なる情報の出力だけでなく、複数の情報をもとに状況を判断し、目的に沿って自動で処理を進める機能を備えている点が特徴です。

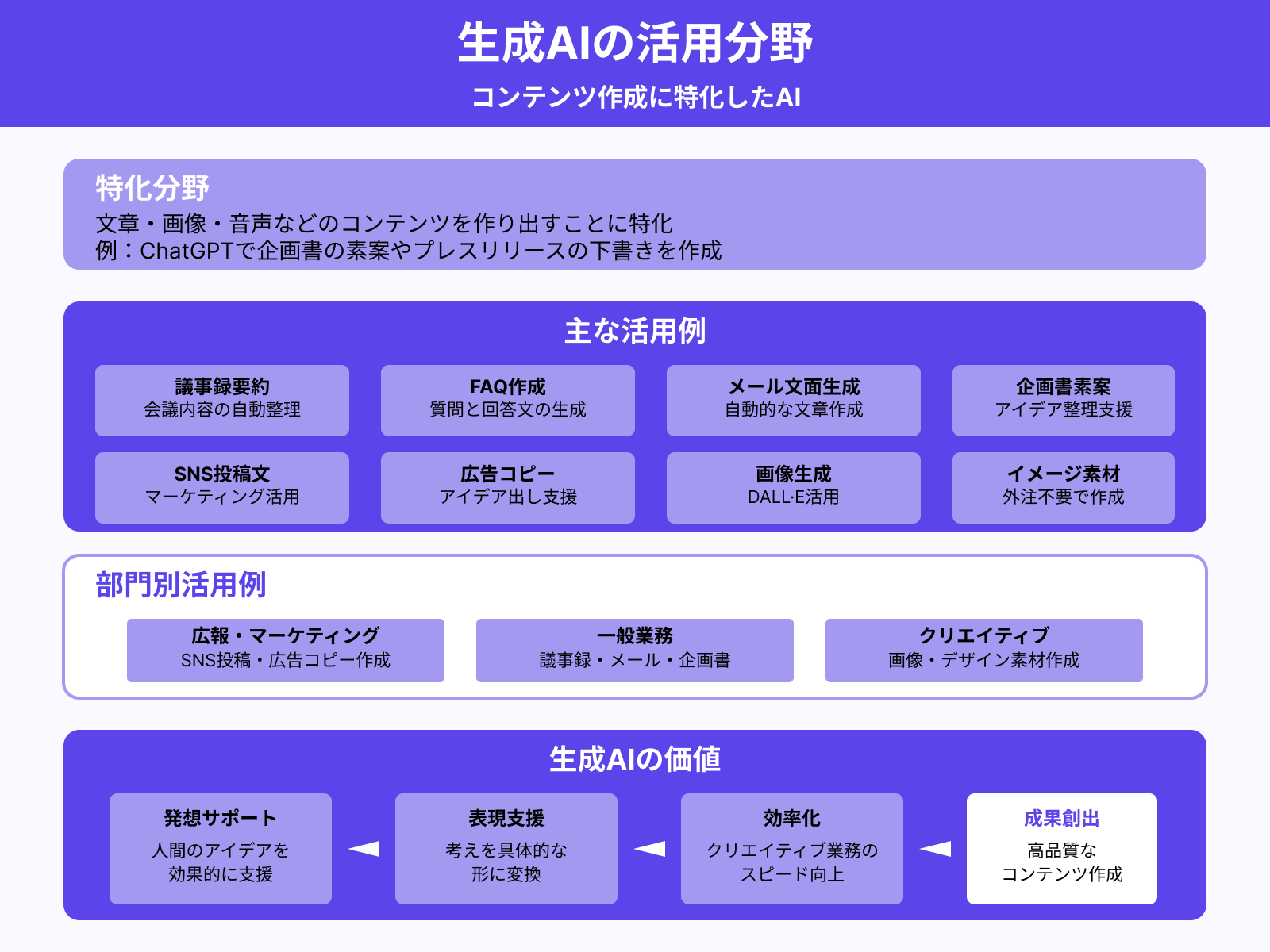

生成AIでできること

生成AIは、文章・画像・音声などのコンテンツを作り出すことに特化したAIです。たとえば、ChatGPTを使えば企画書の素案やプレスリリースの下書きを作成することができます。

また、社内会議の議事録要約やFAQの文章作成、メール文面の自動生成なども得意分野です。広報やマーケティング部門では、SNS投稿文や広告コピーのアイデア出しに活用されるケースも増えています。画像生成AIであるDALL·Eを使えば、イメージ素材を外注せずに素早く作成することも可能です。

このように、生成AIは人間の発想や表現をサポートし、クリエイティブ業務の効率化を支援してくれる存在といえます。事例も交え、生成AIの用途をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

【活用に必要な知識】AIエージェントと生成AIの違い

AIエージェントにはプログラミングスキル、生成AIには質問力といった能力が必要になる点で、それぞれの活用に必要な知識には違いがあります。

| 活用に必要な知識 | |

|---|---|

| AIエージェント | ・AIの基礎 ・プログラミングスキル ・データ分析 |

| 生成AI | ・質問力(プロンプトの設計スキル) ・ファクトチェックのスキル ・著作権や個人情報に関する知識 |

AIエージェントと生成AIそれぞれの活用に必要な知識を掘り下げて解説します。

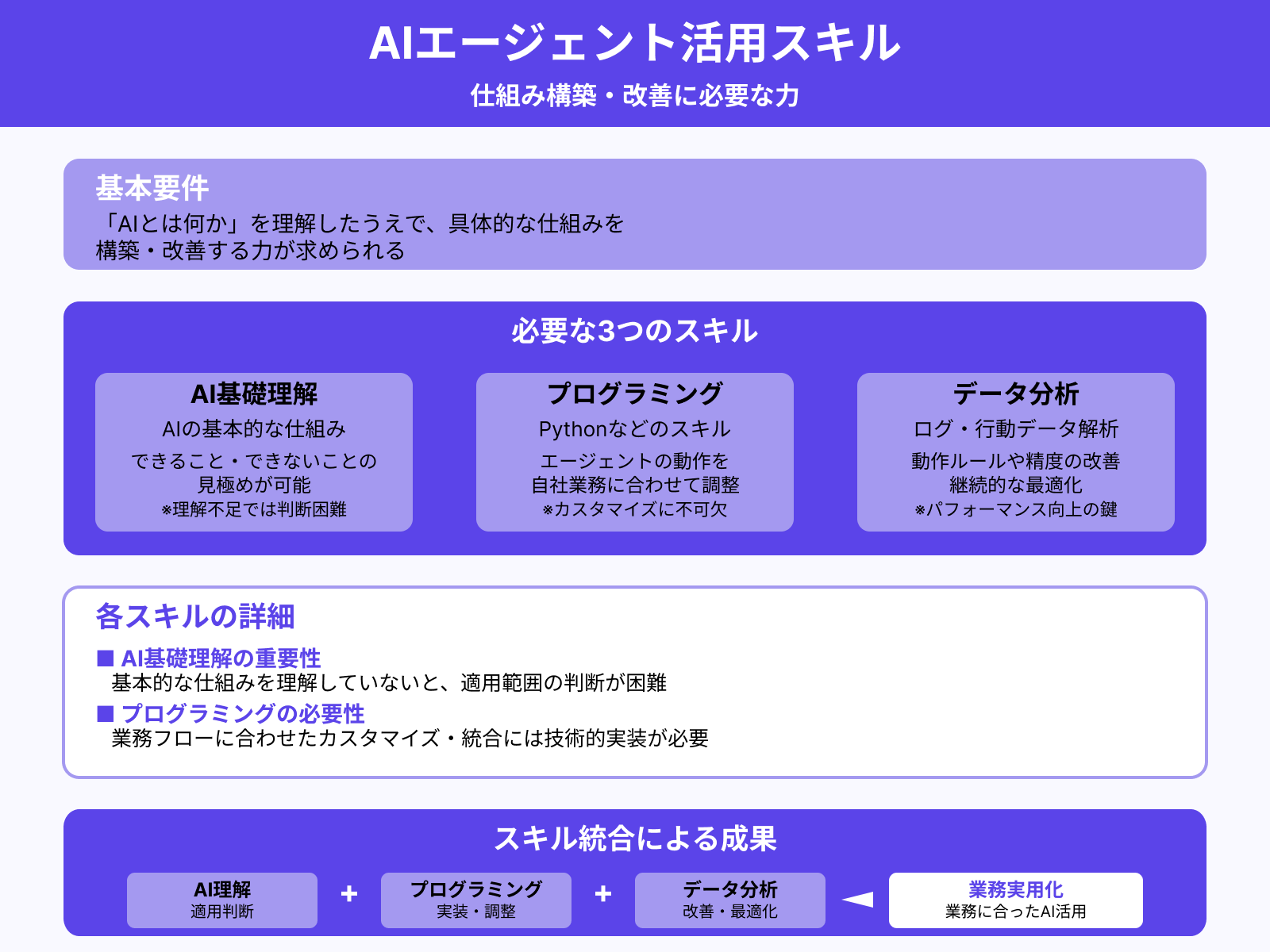

AIエージェント活用に必要な知識

AIエージェントの活用には「AIとは何か」を理解したうえで、具体的な仕組みを構築・改善する力が求められます。

まず、AIの基本的な仕組みを理解していないと、できること・できないことの見極めが難しくなります。また、エージェントの動作を自社業務に合わせて調整するには、Pythonなどによるプログラミングスキルが不可欠です。AIが蓄積するログや行動データを分析し、動作ルールや精度を改善するためのデータ分析の知識も重要です。

これらのスキルがそろって初めて、業務に合った形でAIエージェントを実用化できます。

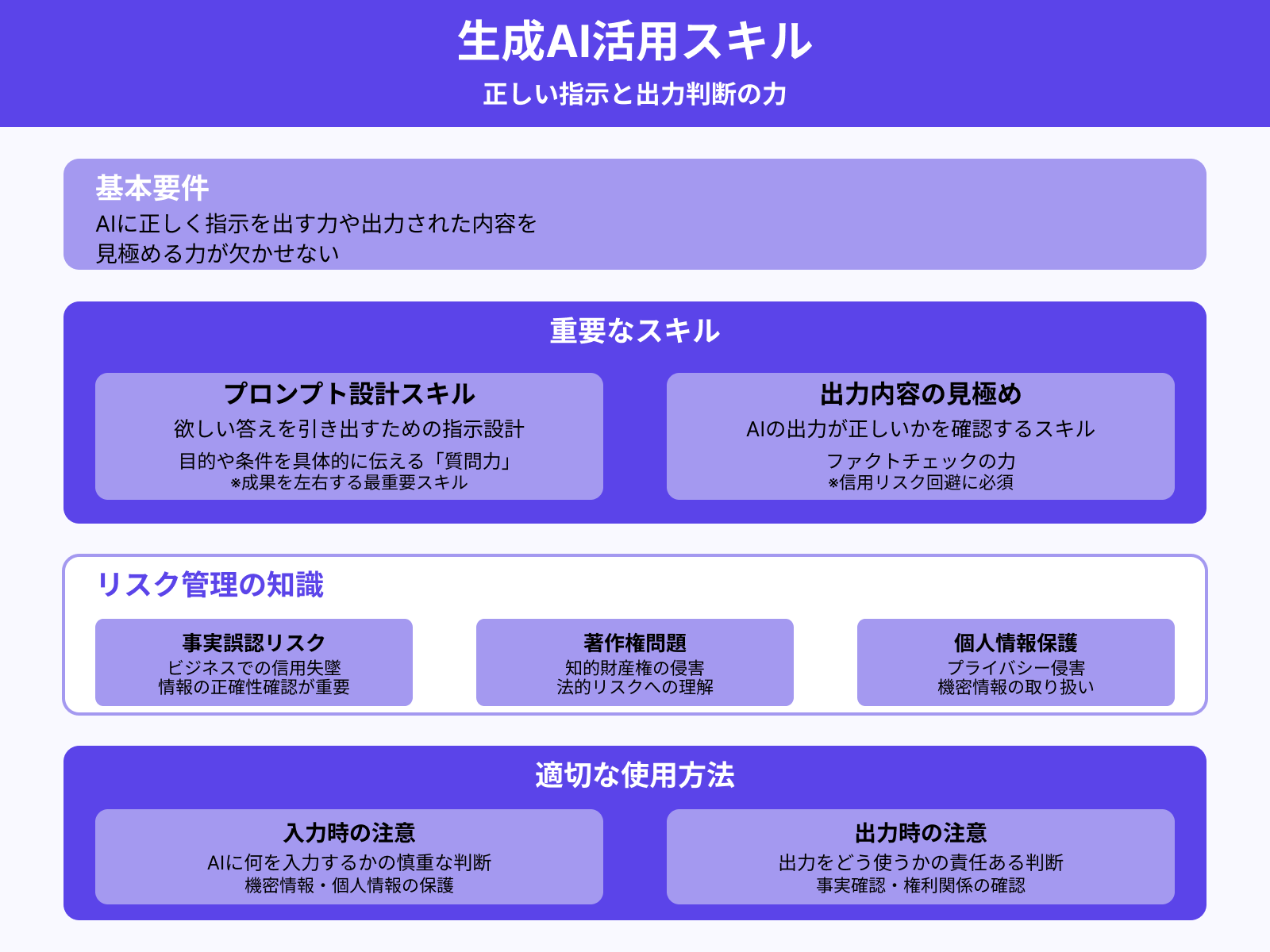

生成AI活用に必要な知識

生成AIの活用には、AIに正しく指示を出す力や出力された内容を見極める力が欠かせません。

まず重要なのが、欲しい答えを引き出すためのプロンプト設計スキルです。目的や条件を具体的に伝える「質問力」が成果を左右します。

次に必要なのは、AIの出力内容が正しいかを自分で確認するファクトチェックの力です。特にビジネスで使う場合、事実誤認は信用を損ねるリスクがあります。また、著作権や個人情報の扱いについての基礎知識も不可欠です。

AIに何を入力し、出力をどう使うかには注意が求められます。

AIエージェント・生成AIは使うべき?

AIエージェントは業務を自動化したい人、生成AIは作業を効率化したい人に向いています。

| こんな人におすすめ | |

|---|---|

| AIエージェント | ・業務を効率化、自動化したい人 ・現場での作業効率向上を目指す人 |

| 生成AI | ・アイデア出しや文章作成などを効率化したい人 ・手軽に生成AIを試してみたい人 |

ここではAIエージェントと生成AIがそれぞれどんな人におすすめかを掘り下げて解説します。

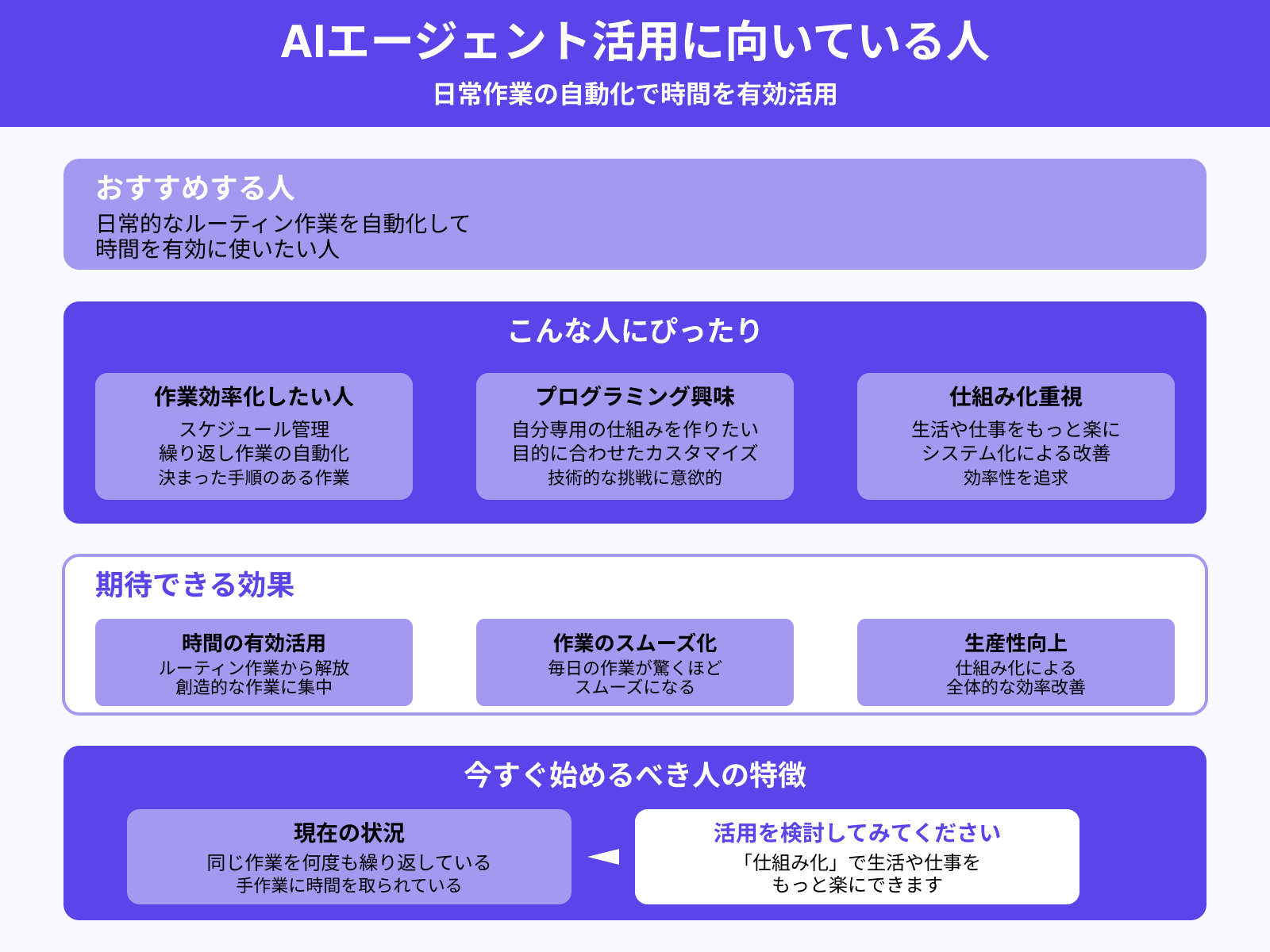

AIエージェント活用はこんな人におすすめ

AIエージェントは、日常的なルーティン作業を自動化して時間を有効に使いたい人におすすめです。

たとえば、スケジュール管理や繰り返し発生する作業の自動化など、決まった手順のある作業を効率化したい人にはぴったりです。

また、プログラミングに興味があり、「自分専用の仕組みを作ってみたい」という人にも適しています。自分の目的に合わせて動くエージェントを作れると、毎日の作業が驚くほどスムーズになります。

「仕組み化」で生活や仕事をもっと楽にしたいと感じている人は、ぜひ活用を検討してみてください。

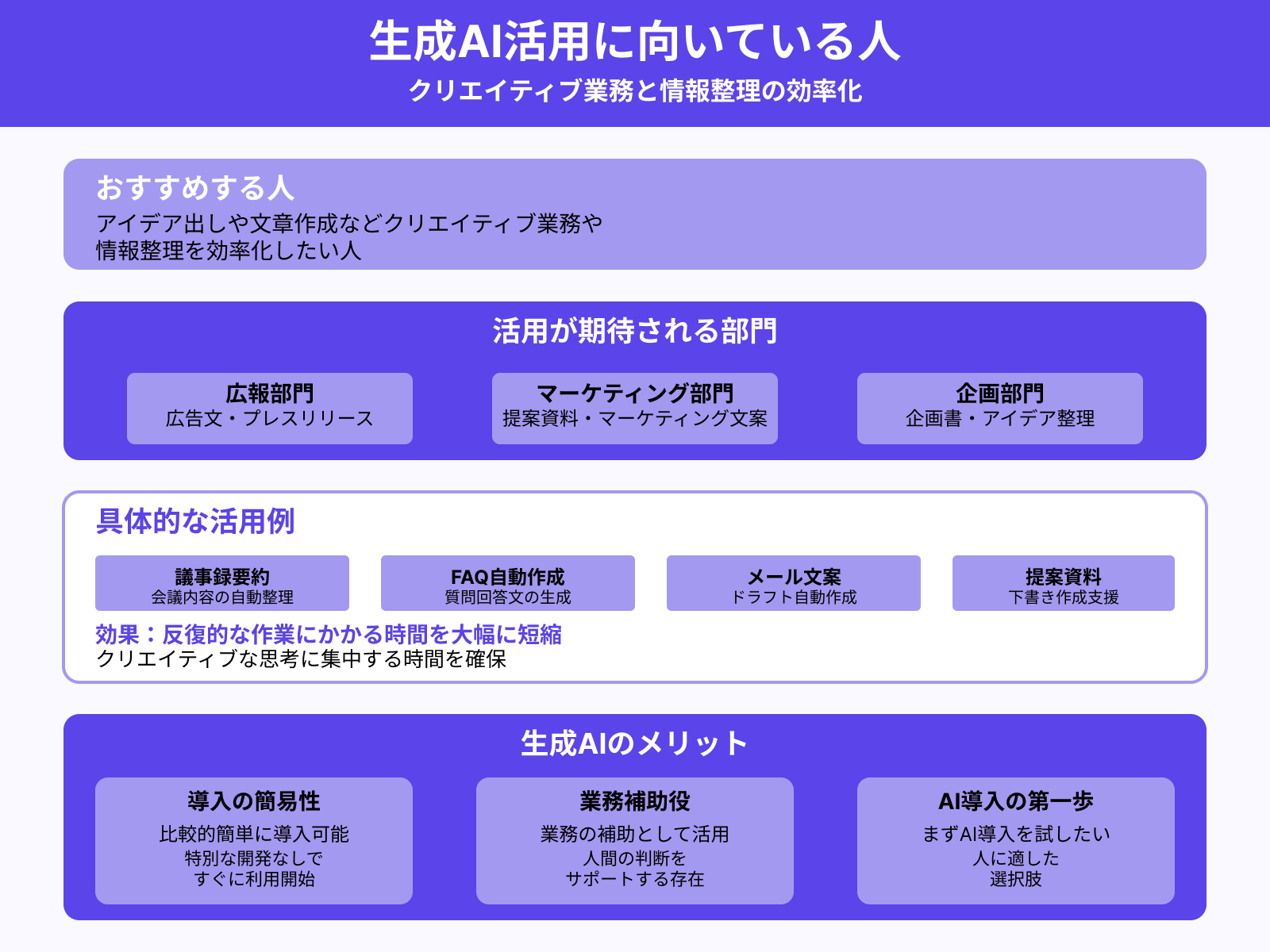

生成AI活用はこんな人におすすめ

生成AIは、アイデア出しや文章作成などといったクリエイティブ業務や情報整理を効率化したい人におすすめです。

たとえば、広報・マーケティング・企画部門などでは、生成AIを使って広告文や提案資料の下書きをスピーディーに作ることが可能です。また、社内の議事録要約やFAQの自動作成、メール文案のドラフトなども得意分野です。生成AIの活用により、反復的な作業にかかる時間を大幅に短縮できます。

導入も比較的簡単で、ツールによっては特別な開発なしですぐに利用できる点もメリットです。業務の補助役としてAIを活用したい人や、まずAI導入を試したいという人にも適した選択肢といえます。

まとめ

AIエージェントと生成AIは、どちらも業務の効率化に役立つ技術ですが、目的や活用シーンが大きく異なります。自律的に行動するAIエージェントは、現場の最適化や自動制御に強みを持ち、生成AIはコンテンツ生成や情報整理を得意とします。

導入にあたっては、必要な知識や環境、活用目的を明確にすることが重要です。

この記事で違いや用途を整理したうえで、自社に合ったAIの活用方法を見つけてください。