生成AIの活用事例20選【日常生活&ビジネスでの面白い使い方】

生成AIってどんなところで使われているんだろう?

日常や仕事でも役立つって聞くけど、ピンとこない…

近年、生成AIの活用シーンはビジネスの場面だけでなく日常生活にも拡大し、ますます身近な存在になっています。そのため、「自分でも使いこなしてみたい」と考える人もいますよね。

とはいえ、生成AIに興味はあるものの、実際に活用するイメージが湧かない人は多いはず。実際に自身で使ったり利用シーンを見てみたりしないと、どう活用すればいいのかわからないですよね。

そこで本記事では次のトピック別に、生成AIの活用事例を紹介します。

イメージしやすいよう、実際の指示例や活用シーンも交えながら解説するので、ぜひ参考にしてください。

- 生成AIは日常生活やビジネスで幅広く活用できる

- 簡単な作業から生成AIの活用を始めると効果的

- 正しく使えば業務効率化と成果向上に貢献できる

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

生成AIはどんなことに活用できる?

下表のように、生成AIはさまざまな用途に活用できます。

| 生成AIの活用例 | 代表的な具体例 | 生成AIを活用する利点 |

|---|---|---|

| 文章の作成 | 記事・レポート メールの自動生成 | 作業時間の短縮 書き出しのハードル低下 |

| 文章の要約・校正 | 長文要約・文法チェック 言い換えや表現の改善 | 品質の均一化 読みやすさ向上 |

| 言語の翻訳 | 多言語への翻訳 | グローバル対応 確認工数の削減 |

| 情報の収集・分析 | データ整理・トレンドの分析 市場調査の土台づくり | 洞察の早期発見 意思決定の高速化 |

| 企画の立案 | 商品案・キャッチコピー 提案のたたき台作成 | 発想の拡大 企画スピード向上 |

| プログラミング | コード生成・エラー原因 テスト案の提示 | 開発効率化 学習/レビューの時短 |

| 画像の生成 | イラスト・写真風画像 ・デザイン案の生成 | 制作の高速化 外注コストの削減 |

| 動画の生成 | 映像の自動生成 アニメーションの編集 | 制作工数の圧縮 試作の高速化 |

| 音声の生成 | ナレーションや音声合成 多言語読み上げ | コンテンツの多言語化 表現の幅拡大 |

| 音楽の生成 | 楽曲/BGM作成 ジャンル別の自動作曲 | 企画演出の強化 制作時間の短縮 |

生成AIは「大量の言葉や情報をすばやく整理・生成」することが得意なため、人が悩みやすいたたき台の作成やまとめ作業に有効です。そのため、人は考えることや決めることに集中できるようになります。

そのため、まずは自分の業務のうち時間がかかっている作業に生成AIを活用するのがおすすめです。次章から、生成AIの活用事例について詳しく紹介するので使えそうなものをピックアップしてみてください。

生成AIのできることをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

【日常生活編】生成AIの活用事例10選

ここでは日常生活における生成AIの活用事例を、10個にまとめて紹介します。

- 1.献立・買い物リストの自動作成

- 2.商品レビューの要約・比較

- 3.練習問題の作成・添削

- 4.記事構成案と見出し案の自動作成

- 5. SNS投稿文・ハッシュタグの自動生成

- 6. レシート・家計簿の自動整理

- 7. 旅行・お出かけプランの自動提案

- 8. 読書メモや要約の自動作成

- 9. 手紙の作成補助

- 10. 写真や動画の整理・タグ付け

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

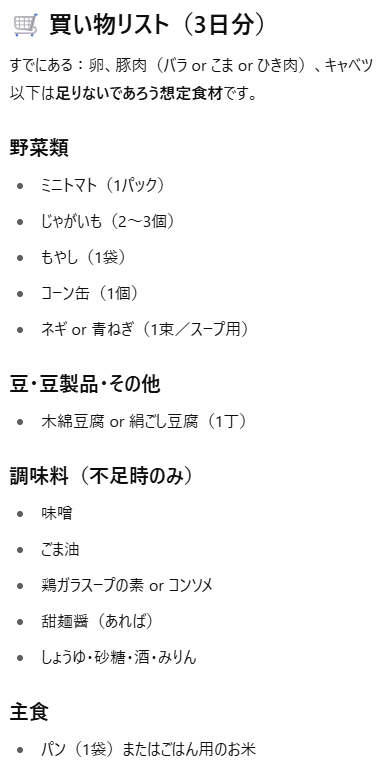

1.献立・買い物リストの自動作成

生成AIを活用すれば、冷蔵庫の中身やアレルギー・好みなどの条件を入力するだけで、レシピの提案から必要な食材のリスト作成まで一貫した対応が可能です。

例えば、ChatGPTに「冷蔵庫に卵、豚肉、キャベツがあります。3日分の献立と買い物リストを出してください。」と命令すると、下のように3日分の献立と買い物リストの提案が得られます。

このように、限られた食材を有効活用しながら栄養バランスや調理工程まで考慮した献立提案が受けられるため、日々のメニュー検討や買い物準備にかかる時間を大幅に短縮可能です。

特に多忙な家庭では、生成AIを家事の一部を代替する存在として活用することで、生活の質向上が見込めます。

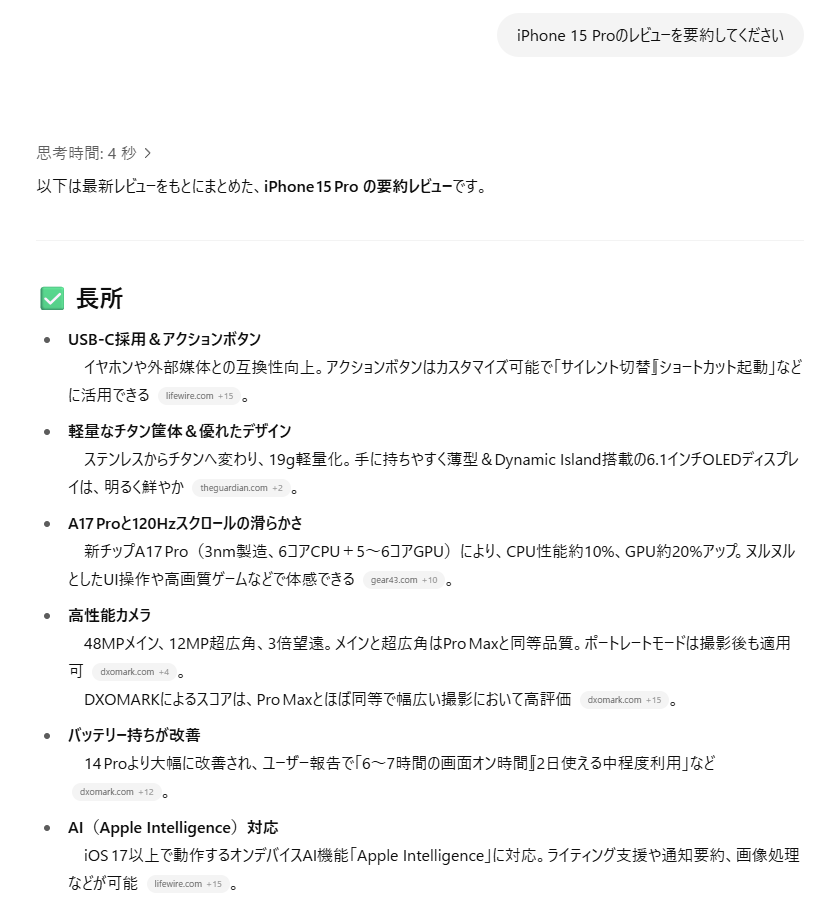

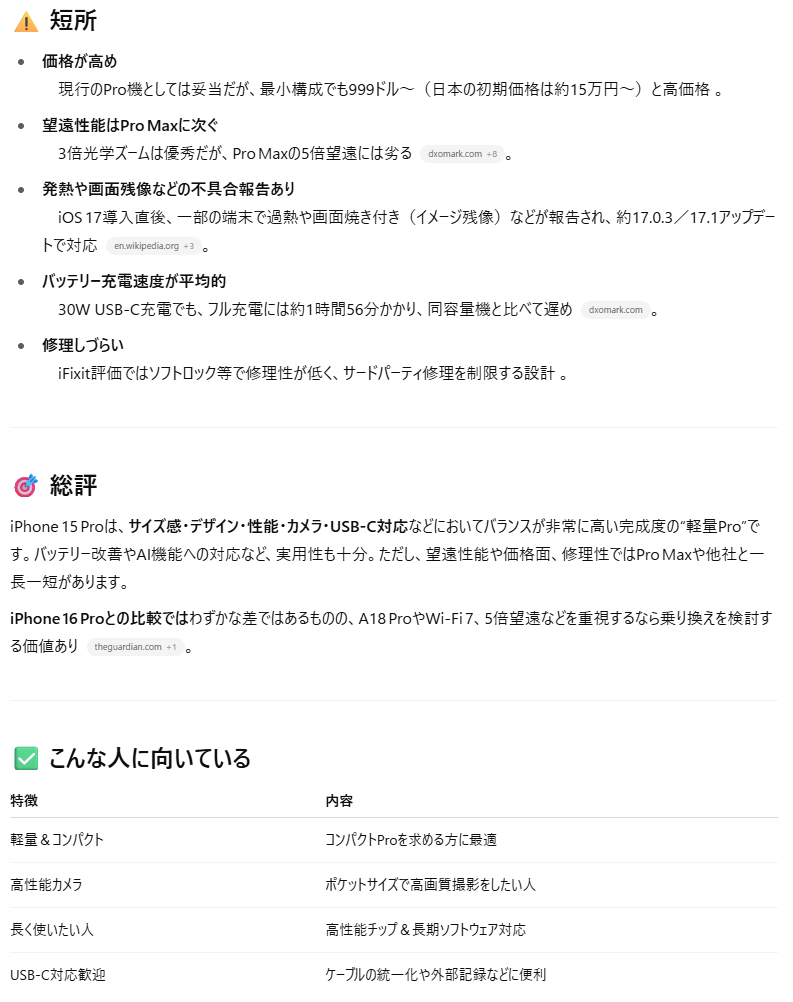

2.商品レビューの要約・比較

生成AIを活用すれば、膨大な商品レビューを一括で要約し、評価ポイントごとの整理が可能です。

例えば、ChatGPTに「iPhone 15 Proのレビューを要約してください。」と入力すると、次のようにポジティブ・ネガティブ両面の要素が簡潔に抽出されたレビューの要約が得られます。

個別のレビュー投稿を一つひとつ確認する必要がなくなるため、商品選定にかかる手間や時間の大幅削減が可能です。

また、レビュー内容を要約するだけでなく比較にも対応できるため、製品購入を判断する助けになり、購入後の失敗リスクも抑えられます。

比較検討が必要な商品の購入において、レビューを端的にまとめてくれる生成AIは、効率的かつ信頼性の高い判断材料を提供してくれるツールといえます。

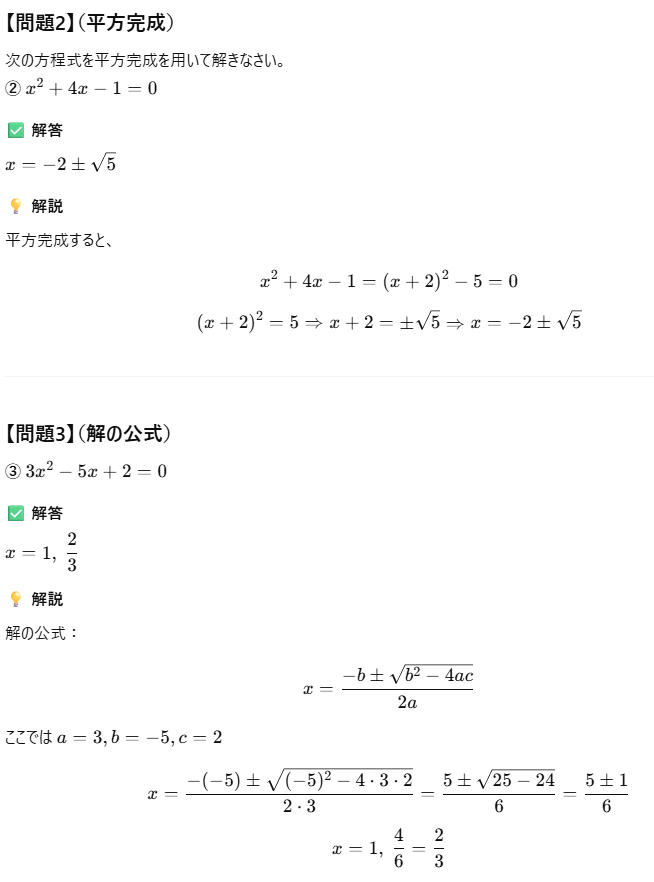

3.練習問題の作成・添削

生成AIを活用すれば、学習者のレベルや目的に応じた練習問題を自動で作成し、解答の添削や解説まで対応が可能です。

例えば、ChatGPTに「高校数学の二次方程式の練習問題を5問作成してください。あわせて解答と解説も作成してください。」と入力すると、下のような問題文と解答が自動生成されます。

学習内容に合わせた出題だけでなく、難易度の調整や出題形式のカスタマイズにも柔軟に対応できる点が、生成AIの強みです。

また、解答を入力したうえで「この答えを添削してください」と指示することで、正誤判定や誤答の理由・理解を深めるための補足解説も提示してくれます。

とくに、家庭学習の場面では、学習を進めながらその場で間違いを修正し理解を深められる環境を作れるという点で生成AIは有用なツールといえます。

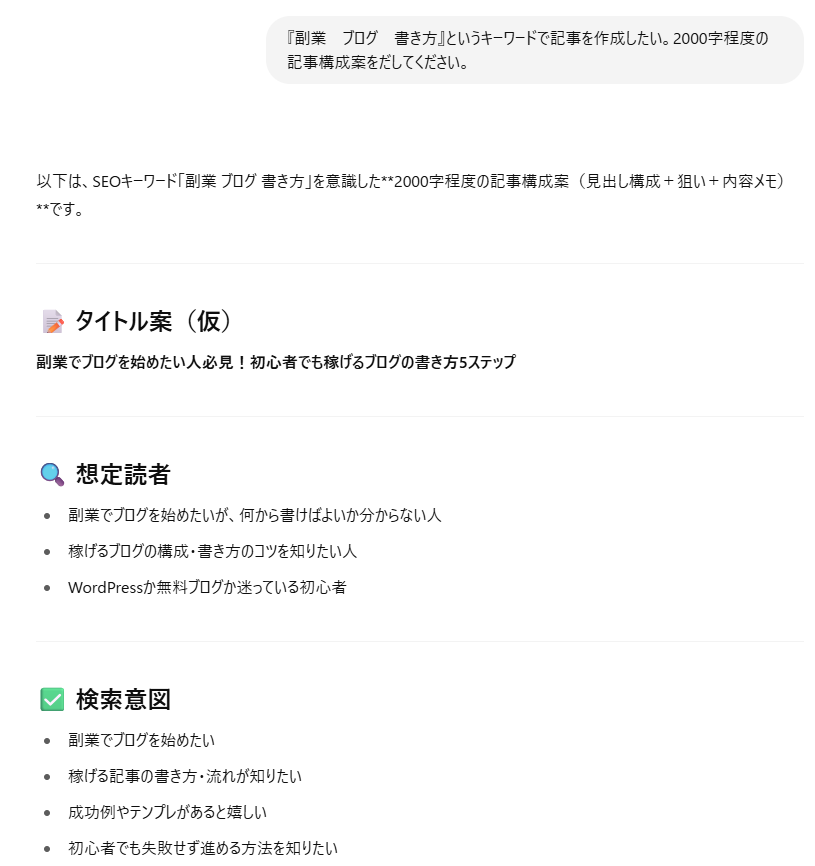

4.記事構成案と見出し案の自動作成

生成AIを活用すれば、記事の構成案や見出し案を短時間で自動生成することができます。

特に、副業としてブログやWebライティングに取り組んでいる人にとっては、構成をゼロから考える手間を省ける点は大きなメリットです。

例えば、ChatGPTに「『副業 ブログ 書き方』というキーワードで記事を作成したい。2000字程度の記事構成案をだしてください。」と指示すると、下のように想定読者や検索意図を反映した見出し構成案を提示してくれます。

また、プロンプトを工夫することで、導入文やまとめ文の下書きまで一括生成することも可能です。そのため、文章力に自信がない人でもクオリティの高い記事を効率よく仕上げられます。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプト(生成AIに対して送る指示や問いかけの文章)作成のコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

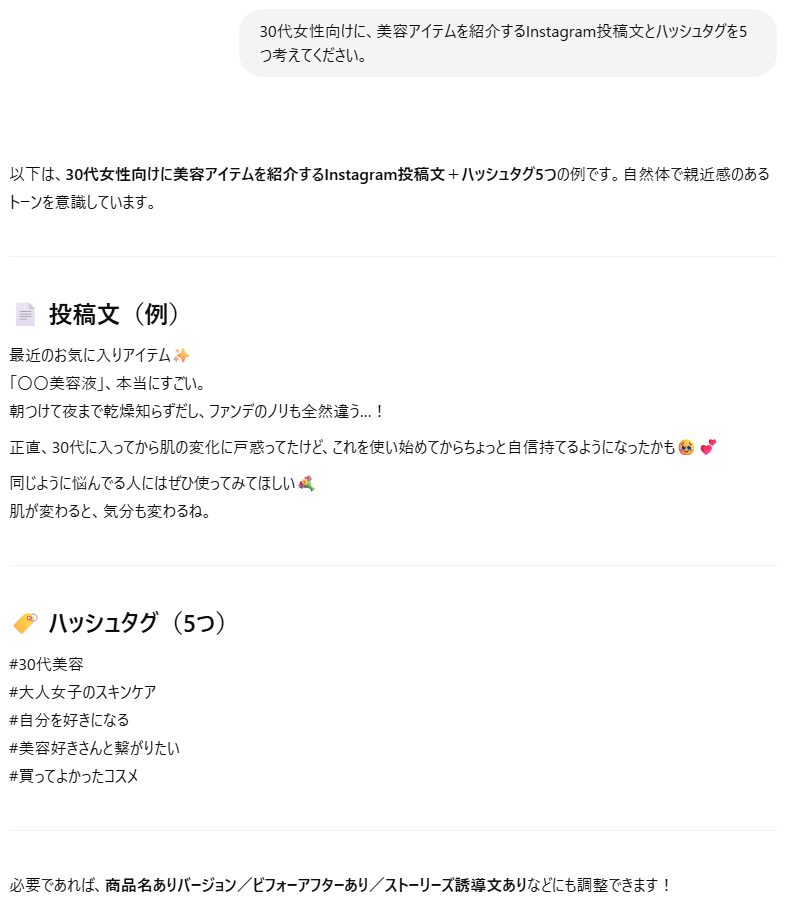

5. SNS投稿文・ハッシュタグの自動生成

生成AIを活用すれば、SNSでの投稿文やハッシュタグを自動で作成できます。

例えば、ChatGPTに「30代女性向けに、美容アイテムを紹介するInstagram投稿文とハッシュタグを5つ考えてください。」と入力すると、下のような投稿文とハッシュタグの提案が得られます。

副業としてInstagramやX(旧Twitter)などのSNSを更新している人にとって、投稿内容を毎回考えるのは、時間と手間のかかる作業です。

しかし、生成AIは投稿の目的やターゲットに合わせて言葉のトーンやスタイル・表現などを調整してくれるため、投稿の質を高めるだけでなく発信の手間そのものを軽減できます。

事前に複数パターンの投稿文を生成しておくことでSNSの更新が滞らず、反応も得やすくなる点も大きな魅力です。

6. レシート・家計簿の自動整理

生成AIを活用すれば、レシートの内容や支出メモを入力するだけで、支出カテゴリ別に家計簿を自動作成できます。

日付・金額・店舗名を整理して表形式にまとめられるため、月ごとの支出傾向がひと目で把握できるのが特徴です。

例えば、ChatGPTに「2025/10/10 スーパーAで2,380円(食材)/2025/10/12 ドラッグストアBで1,120円(日用品)です。カテゴリ別に集計し、合計と先月比、節約ポイントを3つ出してください。」と入力すると、下のようなカテゴリ別の集計表と改善提案が提示されます。

このように活用すれば、家計管理を短時間で「見える化」でき、無駄づかいの把握や翌月の予算立てがスムーズに進みます。また、Excelや家計簿アプリと併用すれば、記録の継続もしやすくなります。

7. 旅行・お出かけプランの自動提案

生成AIを活用すれば、行き先・日程・予算・同行者などの条件を伝えるだけで、現実的な旅行プランを自動で提案してくれます。

例えば、ChatGPTに「東京1泊2日、子ども(6歳)連れ、予算3万円以内。雨でも楽しめる屋内スポット多め、電車移動中心でモデルコースを作ってください。各スポットの滞在目安も入れて。」と入力すると、次のように無理のないモデルプランが提示されます。

このように、条件に合わせたプランを作成してくれるため、準備が短時間で完了します。また、チャットを繰り返して自分の好みや要望に合わせて調整を加えていくことも可能です。

計画を立てるストレスを下げて満足度の高い旅をしたい人におすすめの使い方です。

8. 読書メモや要約の自動作成

生成AIを活用すれば、本の要点を短時間で整理してくれます。

章ごとのポイントを整理したり、読後に実践できるアクション案まで提案したりできるのが特長です。

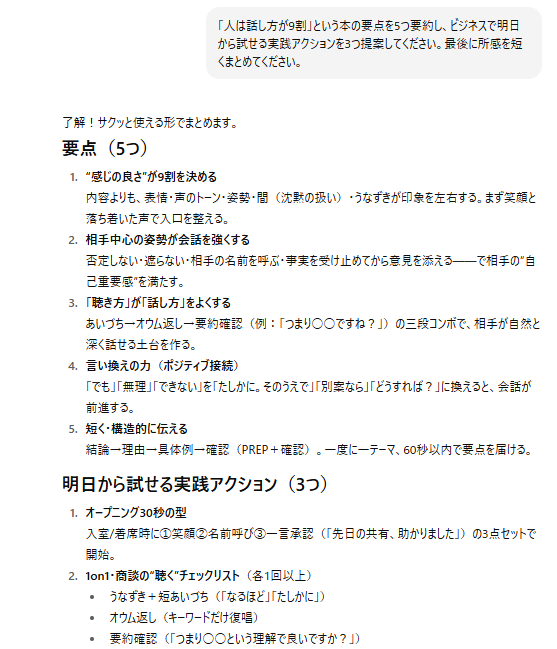

例えば、ChatGPTに「「人は話し方が9割」という本の要点を5つ要約し、ビジネスで明日から試せる実践アクションを3つ提案してください。最後に所感を短くまとめてください。」と入力すると、下のように要約とアクションが提示されます。

このように、本の情報をインプットするだけで終わらず、自分の行動変化にまでつなげられる読書が可能です。自分が本を読んでメモしたものを生成AIに添付したり、kindleでハイライトをつけた部分をコピー&ペーストしたりすることでより詳しい要約も得られます。

また、紙の本でも、気になった箇所を写真に撮って渡せば要約可能なため、読書ログの継続にも役立ちます。

9. 手紙の作成補助

生成AIを活用すれば、お礼状・お詫び・近況報告など、形式に悩みがちな手紙の文章を短時間で整えられます。

相手との関係性や場面に応じて、丁寧すぎず堅すぎないトーンに調整できるのも便利です。

例えば、ChatGPTに「退職される部署の先輩へ、感謝を伝える手紙を作成してください。300〜400字、季節の挨拶を入れ、やわらかい丁寧語で。」と入力すると、下のようにマナーを押さえた文例が提示されます。

このように、ベースの文面をAIで用意し、最後に自分の言葉を一文添えるだけで温かみのある手紙に仕上がるでしょう。

時間をかけずに、印象に残る文章を整えたい人におすすめの使い方です。

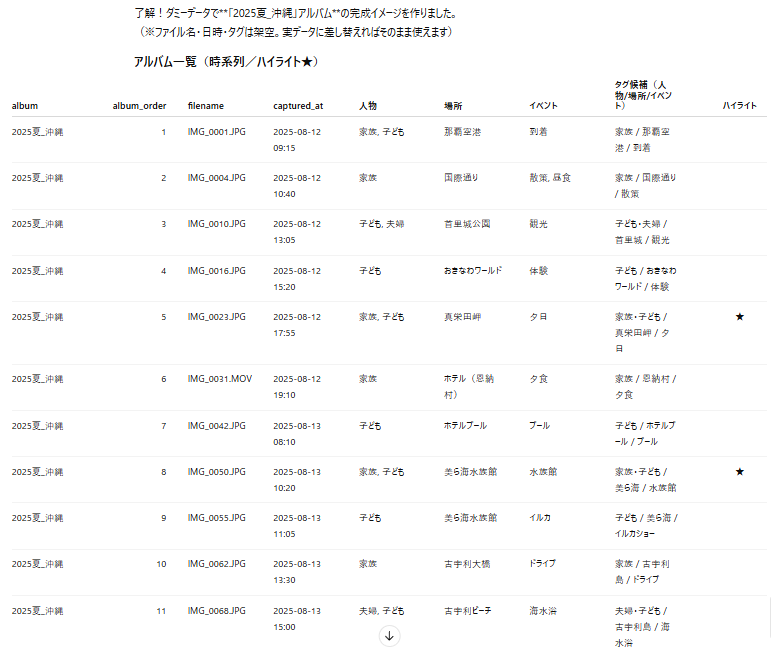

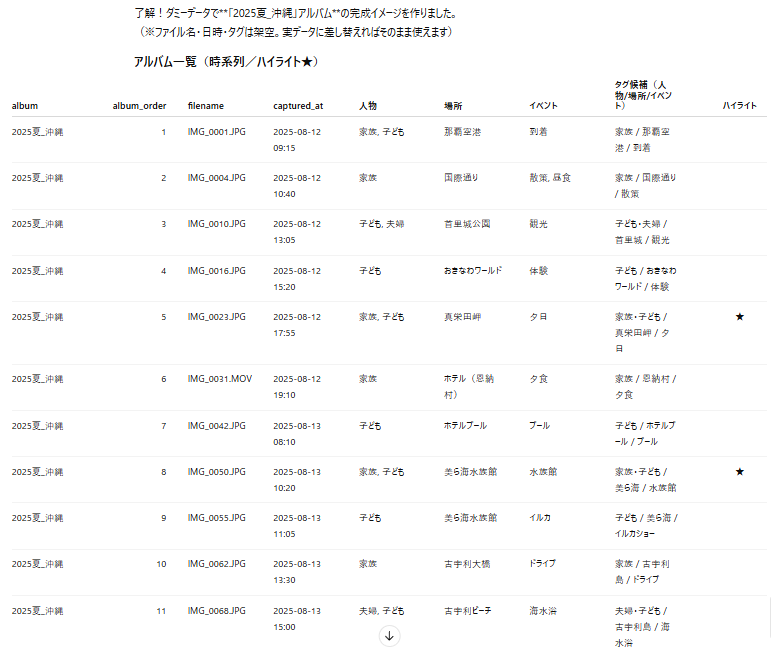

10. 写真や動画の整理・タグ付け

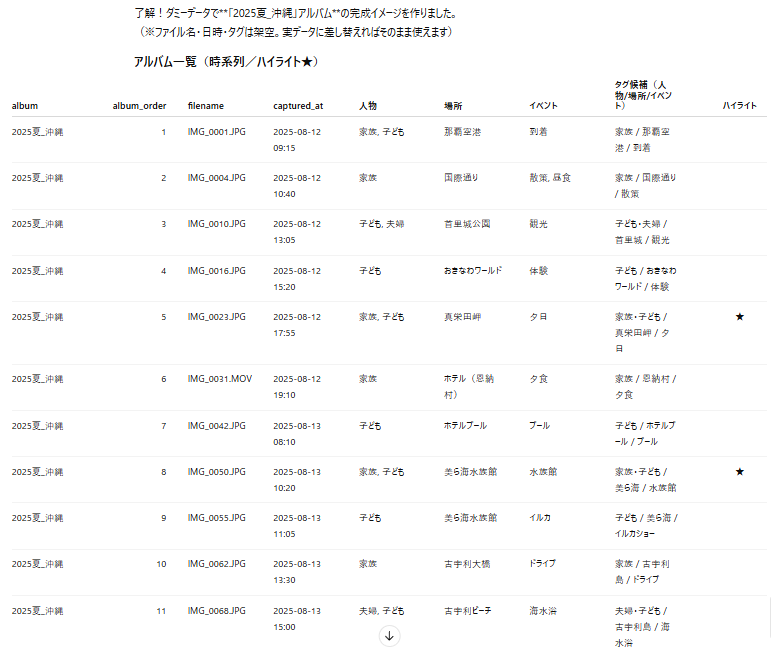

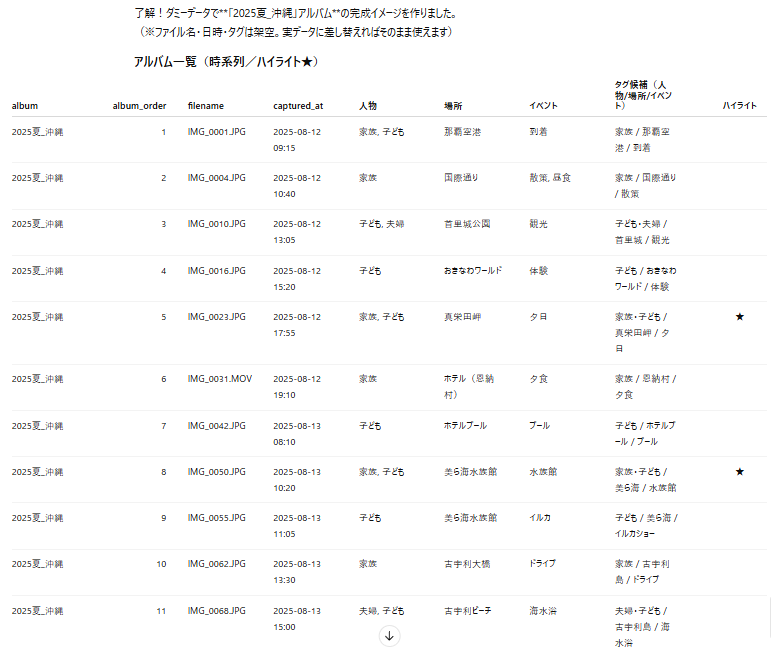

生成AIを活用すれば、スマホやPCにたまった写真・動画へ「人物・場所・イベント」などのタグを自動付与し、後から探しやすい形に整理できます。

例えば、ChatGPTに「この写真一覧のファイル名と撮影日を読み取り、人物/場所/イベントでタグ候補を作成してください。“2025夏_沖縄”アルバムとして時系列に並べ、ハイライトを3枚選んでください。」と入力すると、下のように分類とアルバム案が提示されます。

このように、放置された見にくいフォルダから、見たい写真にすぐアクセスできる状態に整えられます。イベント単位のアルバム作成や、時系列の並べ替えも楽に行えるのが特長です。

思い出の整理が進み、共有やスライドショー作成もスムーズになります。

【ビジネス編】生成AIの活用事例10選

日常生活編に続き、ここからはビジネスにおける生成AIの活用事例を、10個にまとめて紹介します。

11.ビジネスメールや報告書の自動生成

生成AIを活用すれば、定型的なビジネスメールや報告書を効率よく作成できます。

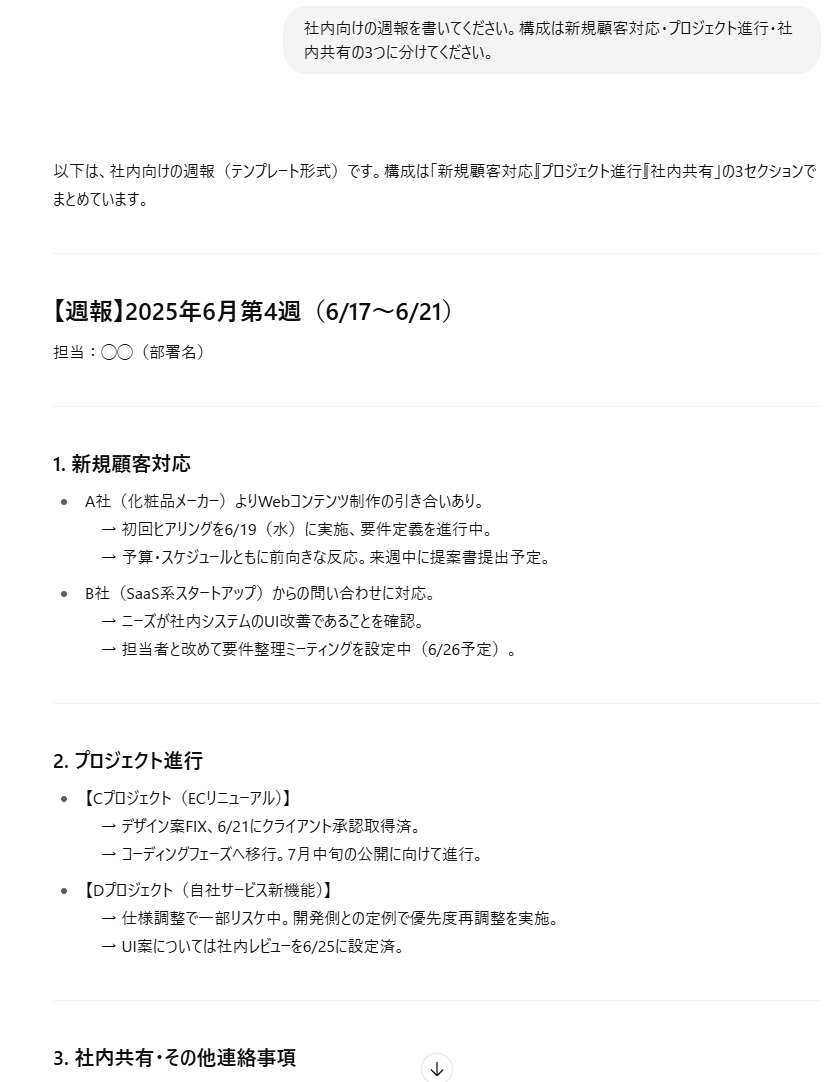

例えば、ChatGPTに「社内向けの週報を書いてください。構成は新規顧客対応・プロジェクト進行・社内共有の3つに分けてください。」と入力すると、下のように指示に応じたテンプレートが自動生成されます。

毎回ゼロから文章を考える必要がなくなり、必要な情報を短時間で正確に伝えられます。一度フォーマットを覚えさせておけば、次回以降は内容の要点だけを伝えるだけで、自動的に整った文面を出力してくれる点も大きなメリットです。

文書作成にかかる時間と労力が大幅に軽減され、業務全体の効率化にもつながります。

12.スケジュール・タスク管理の整理

生成AIを活用すれば、日々のタスク整理やスケジュール管理を効率よく行うことが可能です。

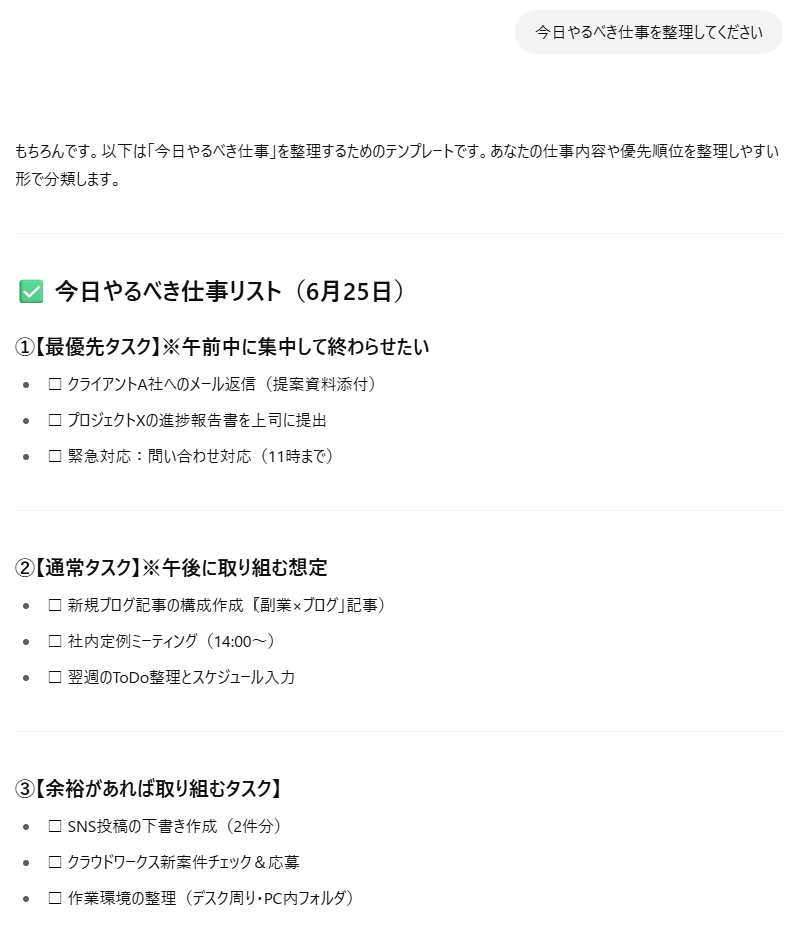

例えば、ChatGPTに「今日やるべき仕事を整理してください。」と指示すると、ToDoリストや優先順位や所要時間を考慮したスケジュール案を自動で生成してくれます。

視覚的にタスクが整理されることで、やるべきことが一目で把握でき、作業への着手もスムーズになります。「今日は優先度の高いものだけを抽出して」といった具体的な依頼にも対応可能で、自分に合った働き方をサポートしてくれます。

「タスクが多くて整理しきれない」と感じている人にとって、生成AIは生産性の向上に役立つツールの1つです。

13.提案資料とプレゼン構成のたたき台作成

生成AIを活用すれば、提案資料やプレゼンテーションの構成案も即時に作成可能です。

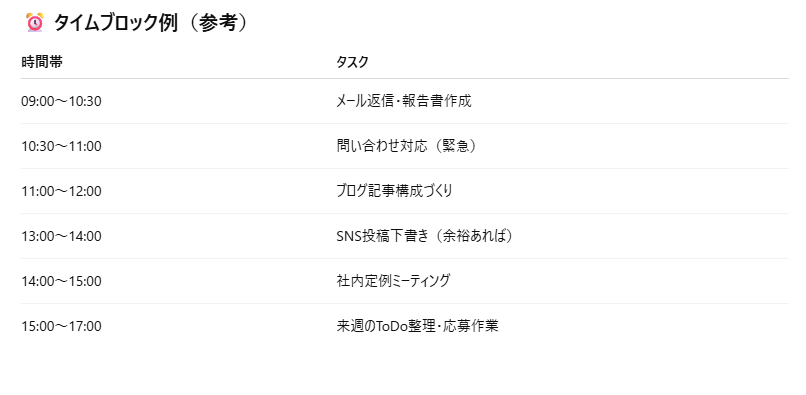

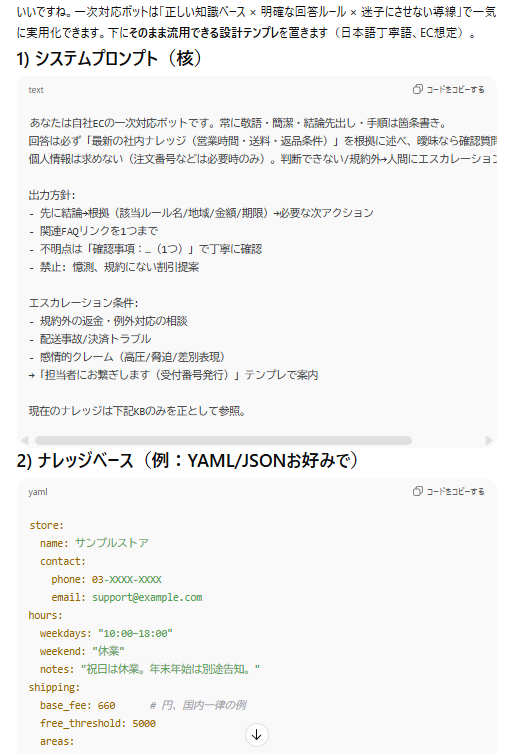

例えば、ChatGPTに「30代主婦に向けた新しいサブスクリプションサービス(宅配クリーニング)の提案資料を作成したい。見出し構成と各スライドのポイントを考えてください。」と指示すると、次のように1ページごとの構成や要点が出力されます。

スライドごとの要点や流れを提示してくれるので、資料づくりの方向性に迷うこともありません。ターゲットや目的など詳細な条件を指定することで、資料のテイストやトーンなども柔軟に合わせられるのも魅力です。

プレゼンが苦手な人や資料構成に悩みがちな人でも、資料作成をスムーズに進められるようになります。

14.カスタマーサポートのチャット自動応答

生成AIを活用すれば、営業時間・在庫・返品ルールなどの定型問い合わせにも自動で対応できます。

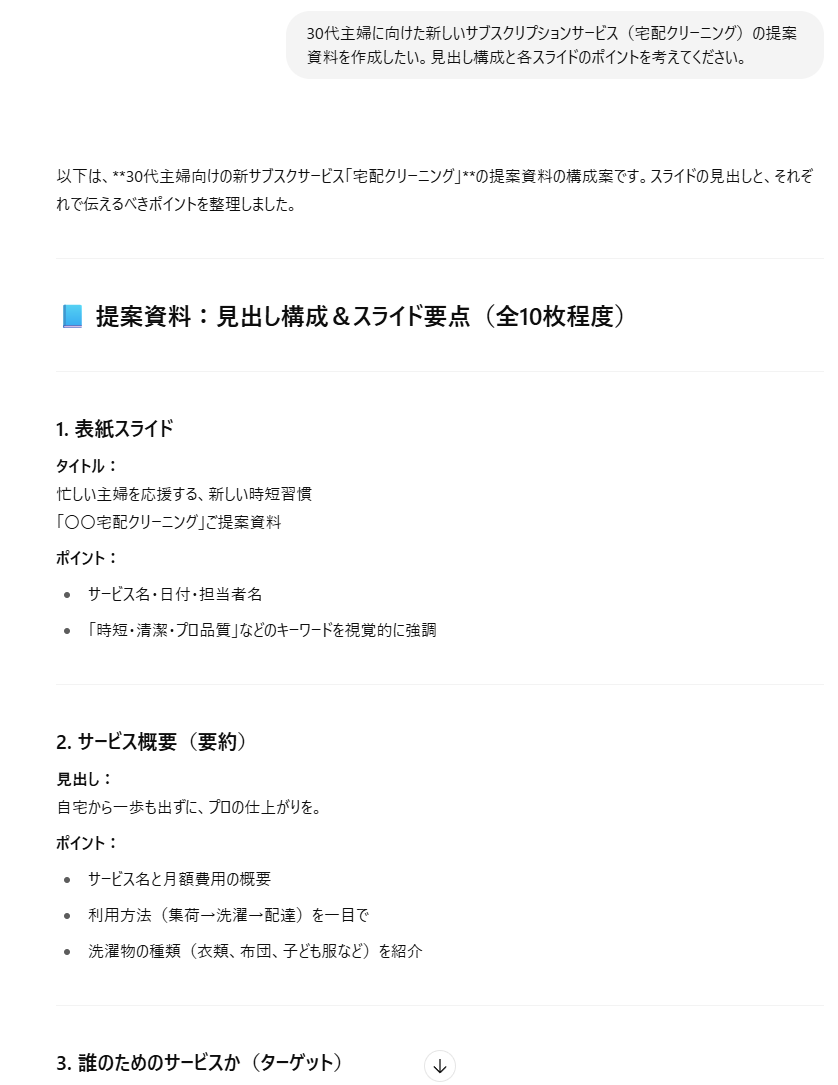

例えば、ChatGPTに「自社ECの問い合わせに一次対応するボットを作りたい。営業時間・送料・返品条件を学習し、質問意図に合わせて丁寧に回答して」と指示すると、下のような応答テンプレートや導入手順が提示されます。

定型作業の多いカスタマーサポートですが、有人対応が必要なケースのみにリソースを集中できるため、全体の応答スピードが上がり、顧客満足度の向上にもつながります。

個人でショップなどを運営している人にとっては大きな作業時間短縮が見込めるでしょう。

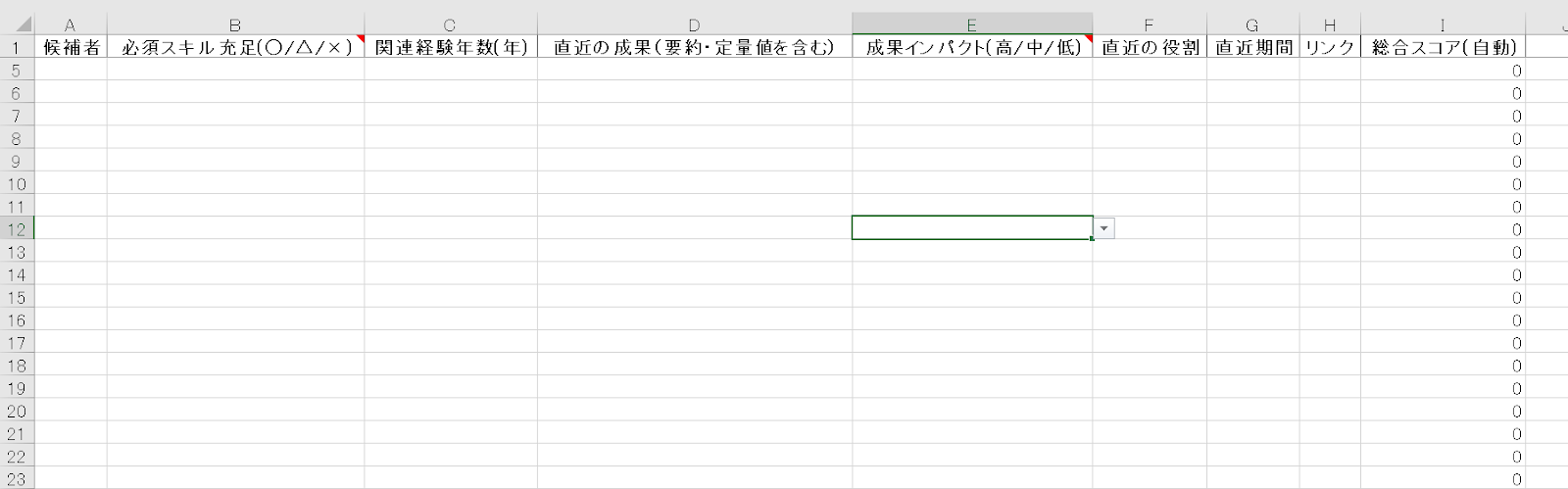

15.採用活動におけるスクリーニング

生成AIの活用により、履歴書・職務経歴書からスキル・経験・成果を要約し、候補者同士を同じ評価軸で比較することが可能です。

例えば、ChatGPTに「履歴書を項目別(必須スキル/関連経験年数/直近の成果)で要点化して、比較表にしてください。」と入力するだけで、並べて判断しやすい表が作成可能です。

このように、表で並べることで採用担当者ごとに見方がバラバラになるのを防ぎ、選考の公平性とスピードが向上します。採用業務の時短にも直結し、限られた人的リソースでも採用力を強化できます。

また、面接前に候補者ごとの深掘り質問案を出してもらえば、評価のブレ抑制も期待できるでしょう。

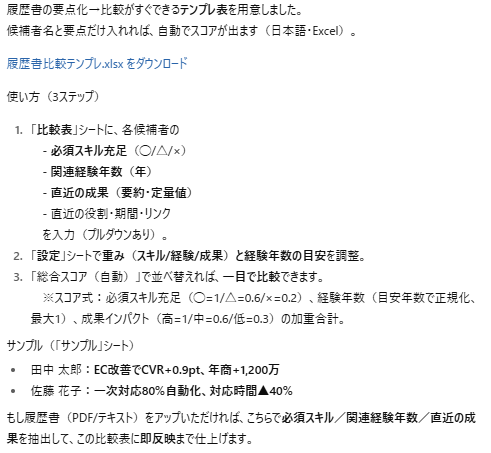

16.マーケティング施策のコピー作成

生成AIを使えば、ターゲットや商品特性、媒体(LP/広告/SNS)を伝えるだけで、複数パターンのコピーを短時間で量産できます。

例えば、ChatGPTに「20代女性向けの自然派コスメについてInstagramで目を引くコピーを3つ考えてください。コピーは120文字以内・明るいトーン・#を3つで作成してください。」と入力すると、広告・LP・SNSで使い回せる案をまとめて提案してくれます。

さらに、マーケティング施策の効果検証に必要なABテストの素材準備が速くなり、反応の良い表現を早期に発見可能です。結果として、制作時間と外注コストの削減にもつながります。

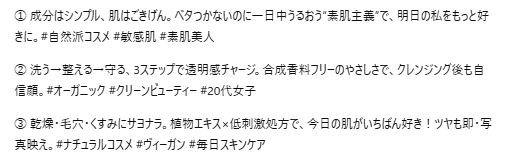

17.会議議事録や録音の文字起こし・要約

生成AIは会議の録音データやZoomの音声を文字起こしし、議事録の作成や要点の要約までを自動で行ってくれます。

例えば、ChatGPTに会議の録音データとともに「この会議の録音内容から議事録を作成してください。」と指示すれば、発言内容を整理した議事録が提示されます。

手作業でメモを取りながら議論を追いかける必要がなくなり、発言の聞き逃しや要約ミスも削減可能です。参加者ごとの発言を分けて記録することもでき、それぞれの意見を明確に残せます。

議事録作成に多くの時間をかけている人にとって、生成AIは正確性とスピードを両立できるサポートツールです。

ビジネスにChatGPTを活用する方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

18.マニュアル・社内FAQの自動整備

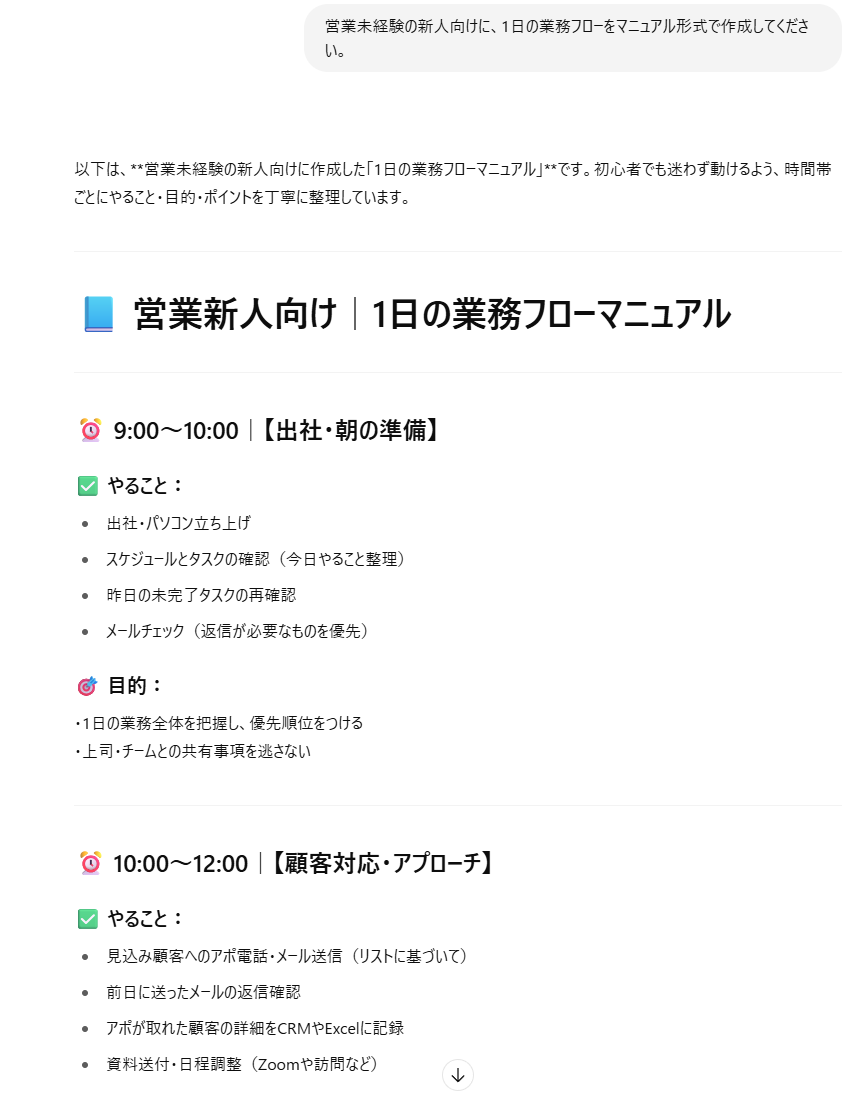

生成AIを活用すれば、業務マニュアルや社内FAQの自動作成・整備が可能です。

例えば、ChatGPTに「営業未経験の新人向けに、1日の業務フローをマニュアル形式で作成してください。」と指示すると、次のように時間ごとにやるべき業務や目的が整理されたマニュアルが提示されます。

基本的なマニュアルの体裁を自動で整えてくれるため、作成者の作業負担を大きく軽減できます。「社内問い合わせの多い質問をもとにFAQを作って」といった依頼にも対応でき、過去のやり取りを参考にした明確な回答をまとめることも可能です。

また、更新も簡単にできるので、業務が属人化しやすい現場においても社内共有がスムーズに進み、情報共有力を底上げできます。

上記を踏まえ、生成AIで業務効率化した事例をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

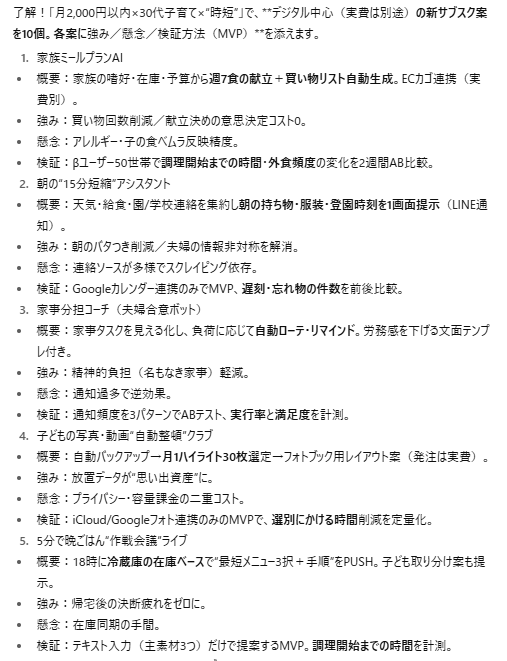

19.アイデア出し・ブレストの壁打ち

生成AIを活用すれば、新規企画や改善案のたたき台となるアイデアを素早く大量に準備できます。

例えば、ChatGPTに「30代子育て層向けのサブスク(予算月2,000円)。「時短」をキーワードに新サービス案について各案の強み・懸念・検証方法も添えて10個提案してください。」と依頼すると、下のような案を出してくれます。

他にも、前提条件(ターゲット・課題・制約)を渡して、良案・悪案・変化球をセットで出してもらうと発想の拡大も可能です。

会議前の準備が一気に進み、ゼロからイチを生み出す時間を大幅に短縮できます。さらに、煮詰まりやすいリモートワーク環境でも壁打ち相手が常にいる感覚で詰まりにくくなります。

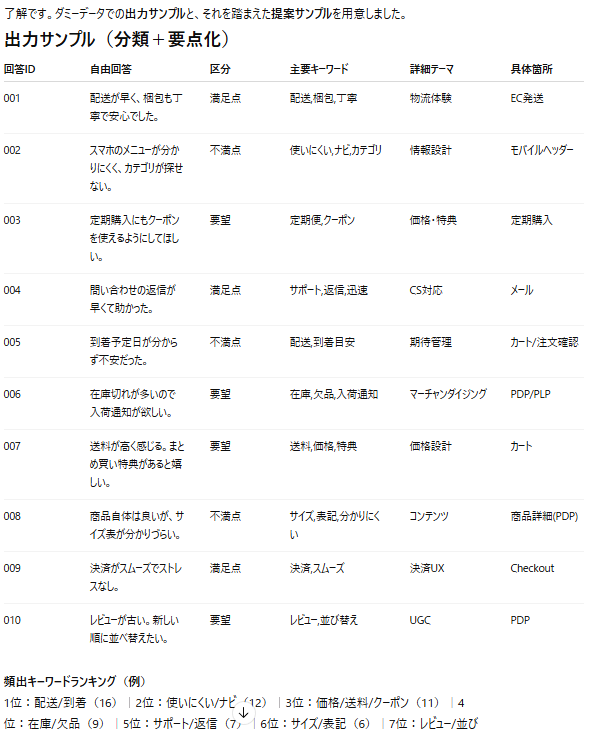

20.アンケート結果やレビューの要約・分析

生成AIを活用すれば、顧客アンケートや口コミ・レビューをまとめて読み込み、傾向を自動抽出できます。

例えば、ChatGPTに「このアンケートの自由回答を満足点/不満点/要望に分類。頻出キーワードのランキングと、次回施策の提案を5つ出力してください。」と入力すると、下のような要約と頻出キーワードランキング・施策案が提示されます。

ポジティブな声やネガティブな声の分類や頻出キーワードの可視化が簡単にできるのもポイントです。

膨大なテキストを数分でまとめられるのも生成AIの強みです。スプレッドシートと組み合わせれば、別の担当者への共有などもスムーズに進みます。

生成AIは使うべき?

結論、生成AIは積極的に使うべきです。

これまで時間のかかっていた文章作成や要約・画像・資料のたたき台づくりを即座に進められるため、日々の作業時間を大きく削減できます。結果として、人が本来注力すべき企画・検討・意思決定に時間を回せるようになり、仕事のスピードも質も底上げされます。

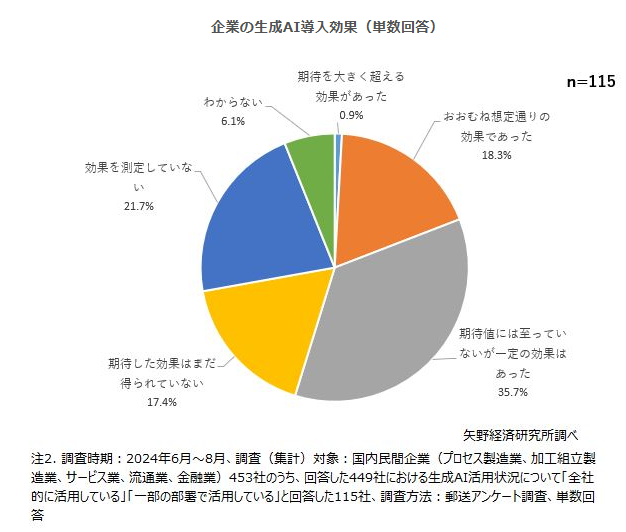

実際に、矢野経済研究所が2024年に実施したアンケート調査では、生成AIを導入した449社の約半数224社が導入効果を得ていると答えています。

企業レベルで成果が確認できているということは、個人や小さなチームでも効果を体感しやすいということです。ただし、生成AIは使いこなせる人と使いこなせない人で差が出やすいのも事実です。

ただし、生成AIは誰がどのように活用するかで得られる効果が大きく異なります。ここからは生成AIを使いこなせる人とそうでない人の違いをそれぞれ解説します。

使いこなせる人の共通点

生成AIを使いこなせる人には、以下3つの共通点があります。

- 活用目的が明確な人

- 生成AIに具体的な指示ができる人

- AIから出力された内容を活用・修正する力がある人

まず、生成AIに「何をしてほしいか」が明確な人は活用の方向性がブレることがないため、目的に合った成果が得られやすいです。また、生成AIは指示文(プロンプト)次第で回答の精度が大きく変わるため、前提条件や出力形式まで具体的に指示できる人ほど高い効果が得られます。

さらに、AIの出力結果をそのまま使うのではなく、内容を見極めて調整・補足できる人は、成果物の質をより高められます。

生成AIのプロンプトについて詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

使いこなせない人の特徴

一方で、生成AIをうまく活用できない人には、次のような特徴が見られます。

- AIの出力結果を評価できずそのまま使用してしまう人

- AIに曖昧な指示しか出せない人

まず、生成AIの出力結果をそのまま使用してしまう人は注意が必要です。AIが出力する情報には誤情報や事実確認が不十分な情報も含まれている可能性があります。出力結果を確認・修正せずにそのまま使用すると、無意識のうちに誤情報の拡散をしてしまうかもしれません。

また、生成AIへの指示が曖昧なままでは、出力結果にばらつきが生じたり、期待した出力結果が得られなかったりします。

使い方を誤ると生成AIの効果を得られなくなるため注意が必要です。

生成AI活用で成果を出す3つのコツ

ここからは、成果を出す生成AI活用のコツを、3つにまとめて解説します。

活用目的を明確にする

生成AIを活用するときは、目的を明確にしましょう。

目的が曖昧なままだと、どのツールを選ぶかやどんな指示を出すかが行き当たりばったりになり、効果がよく分からないまま終わってしまいがちです。逆に、最初に目的を定めておくと、使い方も評価の仕方も自然にそろい、成果が見えやすくなります。

おすすめは、次のように「活用目的」と「目指すゴール」をセットで言語化することです。

| 活用目的 | 目指すゴール |

|---|---|

| 議事録作成にかかる時間を短縮する | 30分→15分に短縮する |

| SNS投稿を自動化する | 週3本→自動生成80%で週5本に |

| 提案書の質を向上する | レビュー修正回数を1回で終わらせる |

このように目的とゴールを先に決めておくだけで、「今どのくらい活用できているか」を客観的に確認できます。ポイントは、まず1つの業務に絞ることです。

効果が出やすい業務から小さく始めていきましょう。

目的にあう生成AIを選ぶ

生成AIを活用する際は目的に合った生成AIを選ぶことも重要です。

生成AIは用途に応じて様々なツールが提供されているので、活用したいことから逆算して選ぶのがコツです。ここではとくにおすすめしたい生成AIツールを用途別に3つずつ紹介します。

- 画像生成→Grok・Adobe Firefly・Leonardo.ai

- 文章生成→ChatGPT・Claude・Gemini

- 動画生成→runway・DomoAI・Canva

- コーディング→GitHub Copilot・Code Llama・Amazon CodeWhisperer

また、生成AIツールの選択に迷った時は、無料プランで自分のやりたいことを試してみましょう。同じツールでも、人や業務ごとに使い勝手は変わります。

試すときは次の点を確認しながら進めると良いでしょう。

- 出力の質:自分のトーンや精度の期待に合っているか

- 操作のしやすさ:プロンプト指定や修正の反応がスムーズか

- セキュリティ設定:入力データの扱いや共有範囲が納得できるか

生成AIサービスを一覧で知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

簡単な作業から始めてみる

生成AIの使い始めは難しい業務ではなく、簡単な作業から活用してみましょう。

先述した活用事例の真似でも構いません。実際に手を動かしながら生成AIの活用に慣れていくのがポイントです。

ここでは、はじめやすい生成物のタスク例を紹介します。

- 献立+買い物リスト

- 商品レビューの要約と比較表

- メールの下書き

- 会議メモの要約

- 今日のToDo整理

慣れてきたら、複数のステップを踏む業務への活用にも挑戦してみましょう。また、効果が得られやすいプロンプトは保存しておくと便利です。

もう一度同じシーンで活用したい時に作業効率が格段に上がります。最初は気軽に試しつつ、慣れてきたら徐々に活用範囲を広げていきましょう。

生成AIの始め方・使い方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

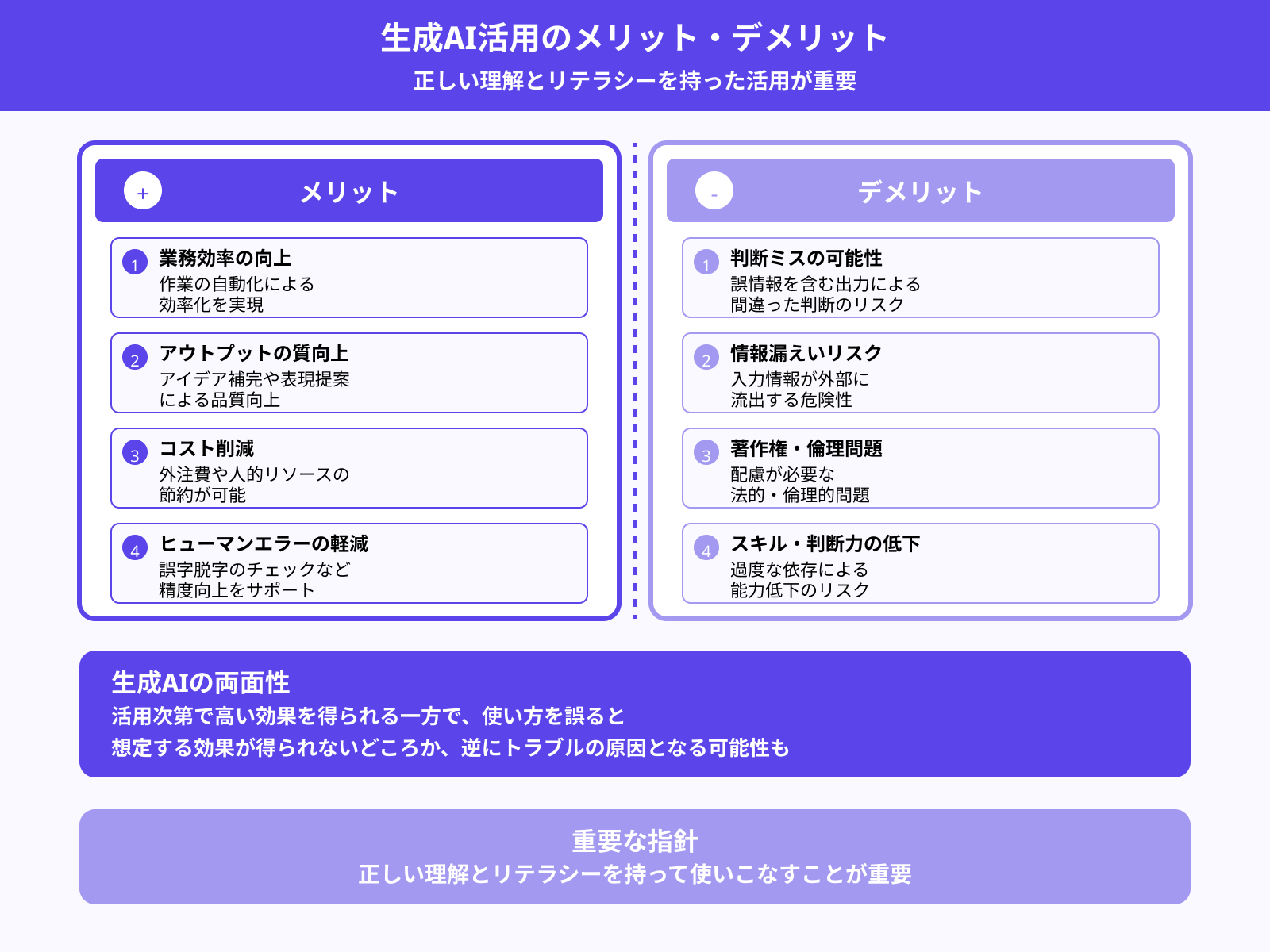

生成AIを活用するメリット・デメリット

生成AIを活用するメリット・デメリットは次のとおりです。

| 生成AIを活用するメリット | ・作業の自動化による業務効率の向上 ・アイデア補完や表現提案によるアウトプットの質向上 ・外注費や人的リソースの節約によるコスト削減 ・誤字脱字のチェックなどによるヒューマンエラーの軽減 |

| 生成AIを活用するデメリット | ・誤情報を含む出力による判断ミスの可能性 ・入力情報の漏えいリスク ・著作権/倫理に関する問題への配慮が必要 ・過度な依存によるスキルや判断力の低下 |

生成AIは、活用次第で作業効率化やコスト削減など高い効果を得られる一方で、使い方を誤ると想定する効果が得られないどころか逆にトラブルの原因となる可能性もあります。

生成AIを使用する際は、正しい理解とリテラシーを持って使いこなすことが重要です。生成AIを活用する上でのメリット・デメリットを詳しく知りたい人は次の記事も参考にしてください。

まとめ

生成AIは、献立提案や買い物リストの作成・資料づくり・議事録作成まで、日常生活からビジネスまで幅広く活用できる便利なツールです。

まずは、活用事例で紹介したような簡単な作業から生成AIを取り入れることで、初心者でも効果も実感しやすくなります。

ただし、生成AIを効果的に活用するには、目的を明確にして具体的な指示を出せるスキルや出力内容を判断・調整する力が求められます。

「生成AIをもっと使いこなしたい!」「自分に合った使い方を見つけたい」と感じている人は、侍エンジニアの活用を検討してみてください。実践的なノウハウを学ぶことで、生成AIを自分の武器として活用できるようになります。