Claudeの新機能「Projects」の使い方を徹底解説!活用例や便利機能も紹介

ClaudeProjectsって結局どんなことができるの?

他のAIツールと何が違うのか、ちゃんと知りたい。

実際どうやって使い始めればいいの?面倒じゃない?

AIツールが次々と登場する中「ClaudeProjectsって実際どうなの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。プロジェクト単位でAIとのやり取りを管理できるこのツールは、作業効率を大幅に上げられると注目されています。

この記事では、ClaudeProjectsの基本的な使い方から、他のAIとの違い、実務での活用例、便利機能、さらには注意点まで徹底的に解説します。初めての方でも安心して導入できるよう、サインアップ手順や初期設定も詳しく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

- ClaudeProjectsの基本機能と他のAIツールとの違いがわかる

- プロジェクトの作成から活用までの具体的な使い方がわかる

- 実務での活用例や便利な機能、注意点までがわかる

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

ClaudeProjectsとは?基本概要を押さえよう

新しいAIツールを導入する際、どのような機能があり、他のツールと何が違うのかは気になるところです。

ここからは、ClaudeProjectsの基本的な概要やどんな特徴があるのか解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

なお「ClaudeやChatGPT…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

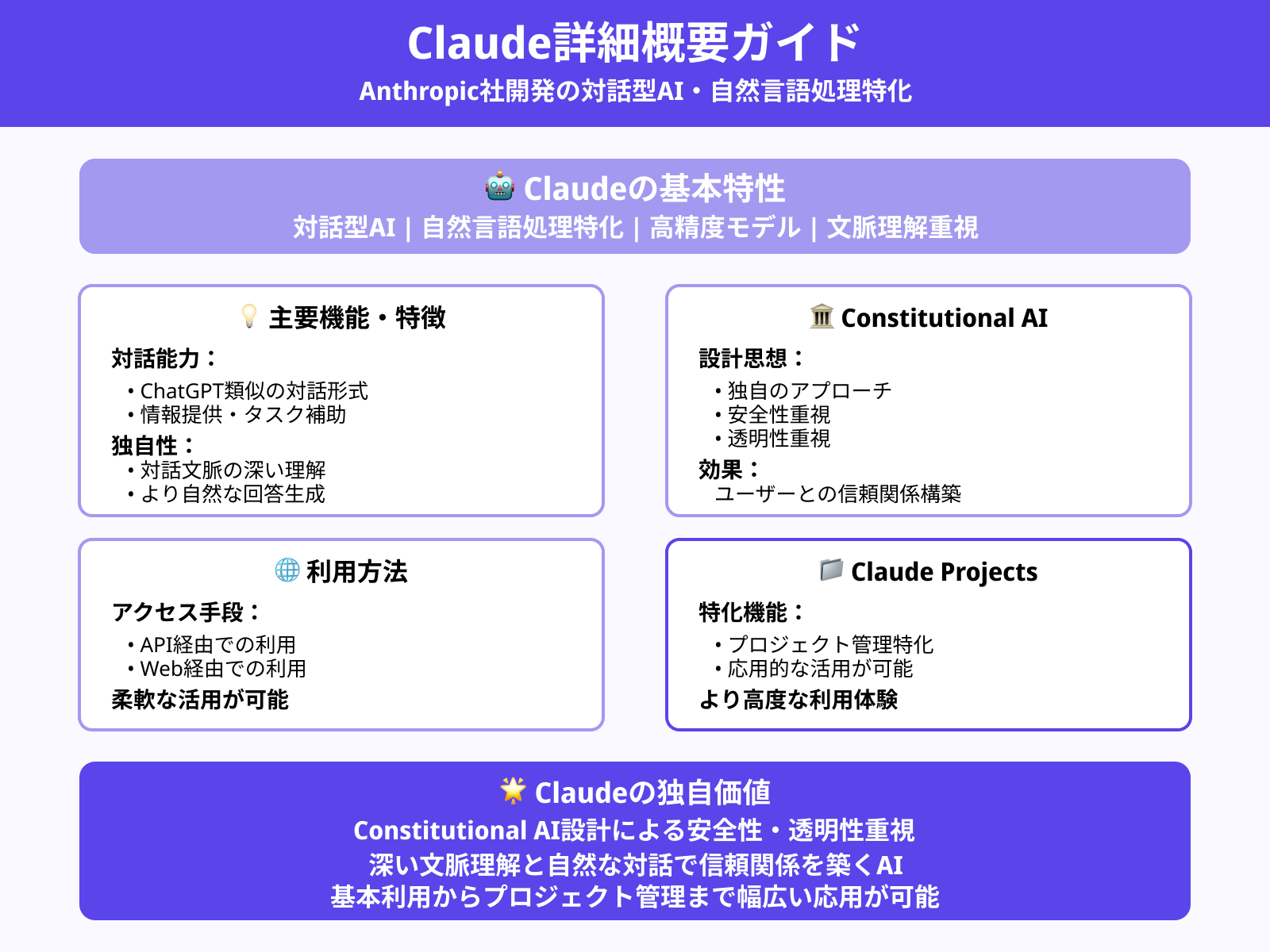

Claudeとは何か?

Claudeは、Anthropic社が開発した対話型AIであり、自然言語処理に特化した高精度なモデルです。

ChatGPTに似た形式でユーザーとの対話を通じて情報提供やタスク補助を行います。特に、対話の文脈を深く理解し、より自然な回答を生成できる点が大きな特徴です。

Claudeは「憲法AI(Constitutional AI)」という独自のアプローチで設計されており、安全性と透明性を重視しています。この設計思想により、ユーザーとの信頼関係を築きやすいAIとして注目されています。

Claude自体はAPIやWeb経由で使用できますが、プロジェクト管理に特化したのがClaudeProjectsです。ここでは、Claudeの応用的な活用が可能となっています。

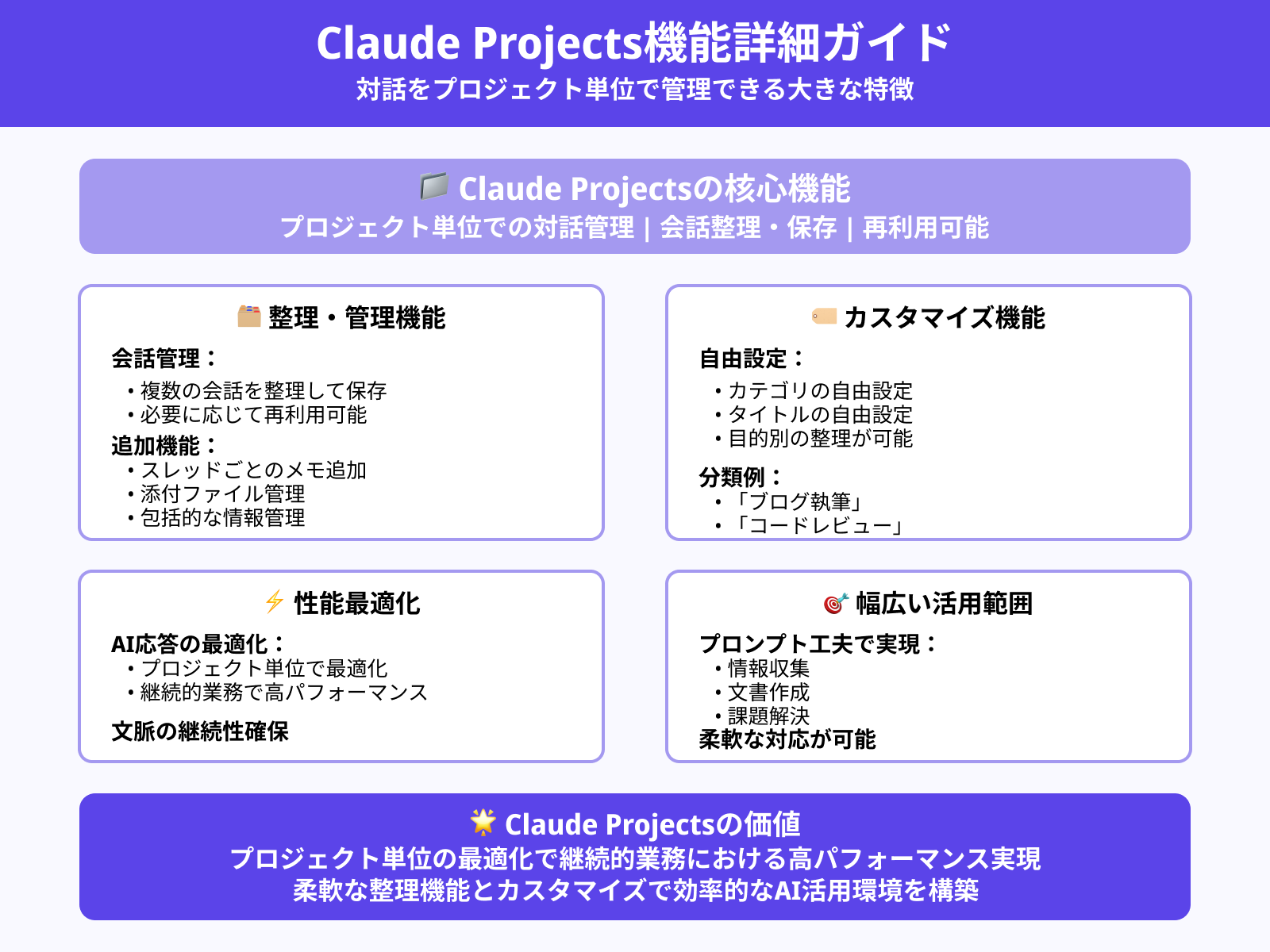

ClaudeProjectsの主な特徴・できること

ClaudeProjectsは、対話をプロジェクト単位で管理できる点が大きな特徴です。

ユーザーは複数の会話を整理して保存し、必要に応じて再利用できます。さらに、スレッドごとにメモを追加したり、添付ファイルを管理したりする機能も備わっています。

また、プロジェクトごとにカテゴリやタイトルを自由に設定でき、目的別にAIとのやりとりを整理可能です。例えば「ブログ執筆」や「コードレビュー」など、用途に応じた分類がしやすくなっています。

AIの応答もプロジェクト単位で最適化されるため、継続的な業務において高いパフォーマンスを発揮します。ユーザーはプロンプトの工夫次第で、情報収集から文書作成、課題解決まで幅広く活用可能です。

他のAIツールとの違い

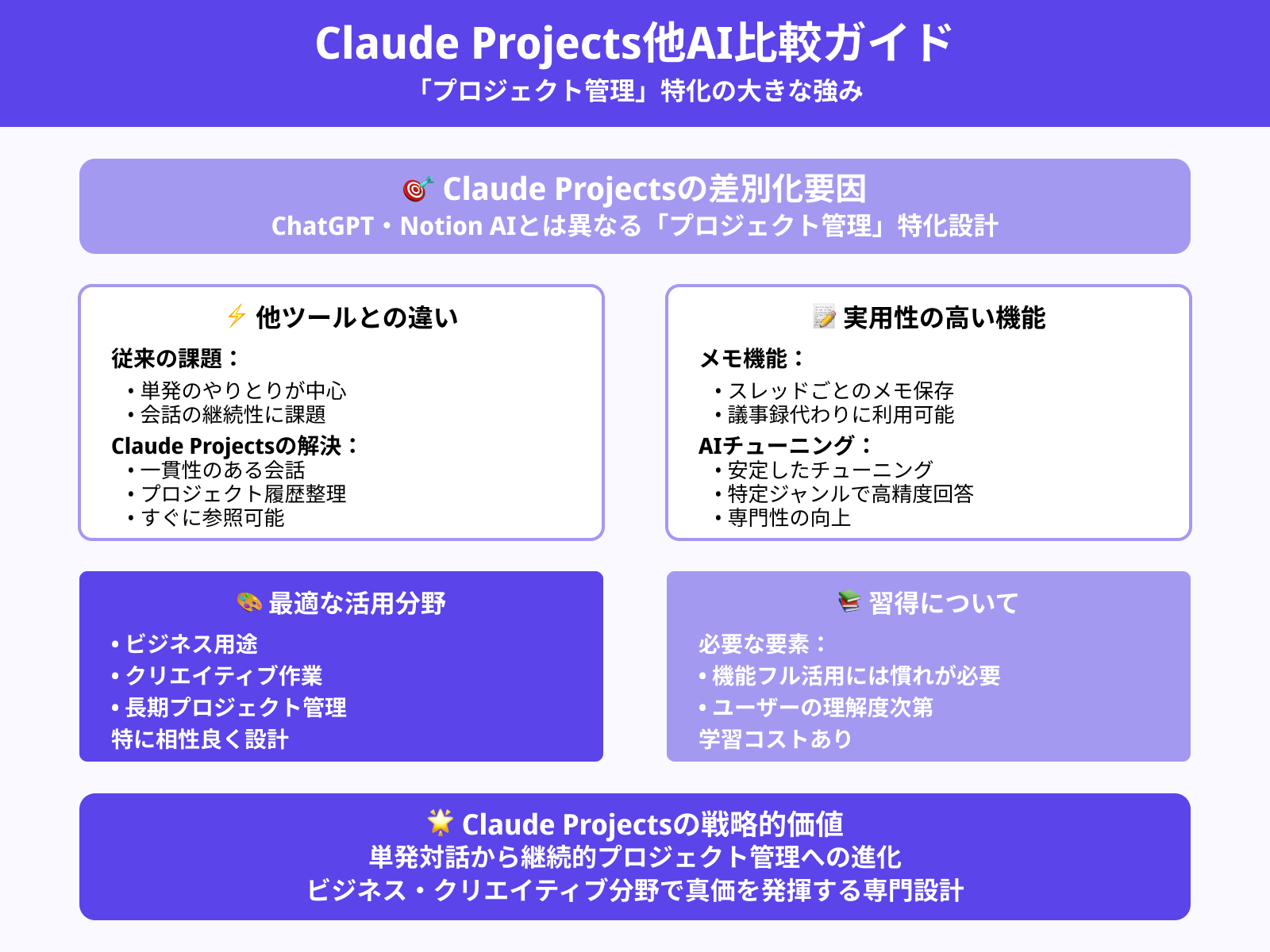

ClaudeProjectsは、ChatGPTやNotion AIなどの他の生成AIとは異なり「プロジェクト管理」に特化している点が大きな強みです。

他のツールでは単発のやりとりが中心になりがちですが、ClaudeProjectsでは一貫性のある会話が可能になります。プロジェクトごとに履歴を整理し、必要なときにすぐに参照できるのが大きな利点です。

また、スレッドごとにメモを残せることで、議事録代わりにも利用できるという実用性もあります。AIのチューニングも安定しており、特定ジャンルにおいても高精度な回答を期待できます。

そのため、ビジネス用途やクリエイティブ作業での活用が特に相性良く設計されているのが特徴です。一方、機能をフル活用するには多少の慣れが必要であり、そこはユーザーの理解度次第となります。

ClaudeProjectsの始め方

ClaudeProjectsを使い始めるには、まずアカウント作成や初期設定などの基本操作を理解する必要があります。

ここからは、登録時に必要な情報から、ログイン後にやるべき設定までを丁寧に解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

必要なもの:アカウント作成に必要な情報

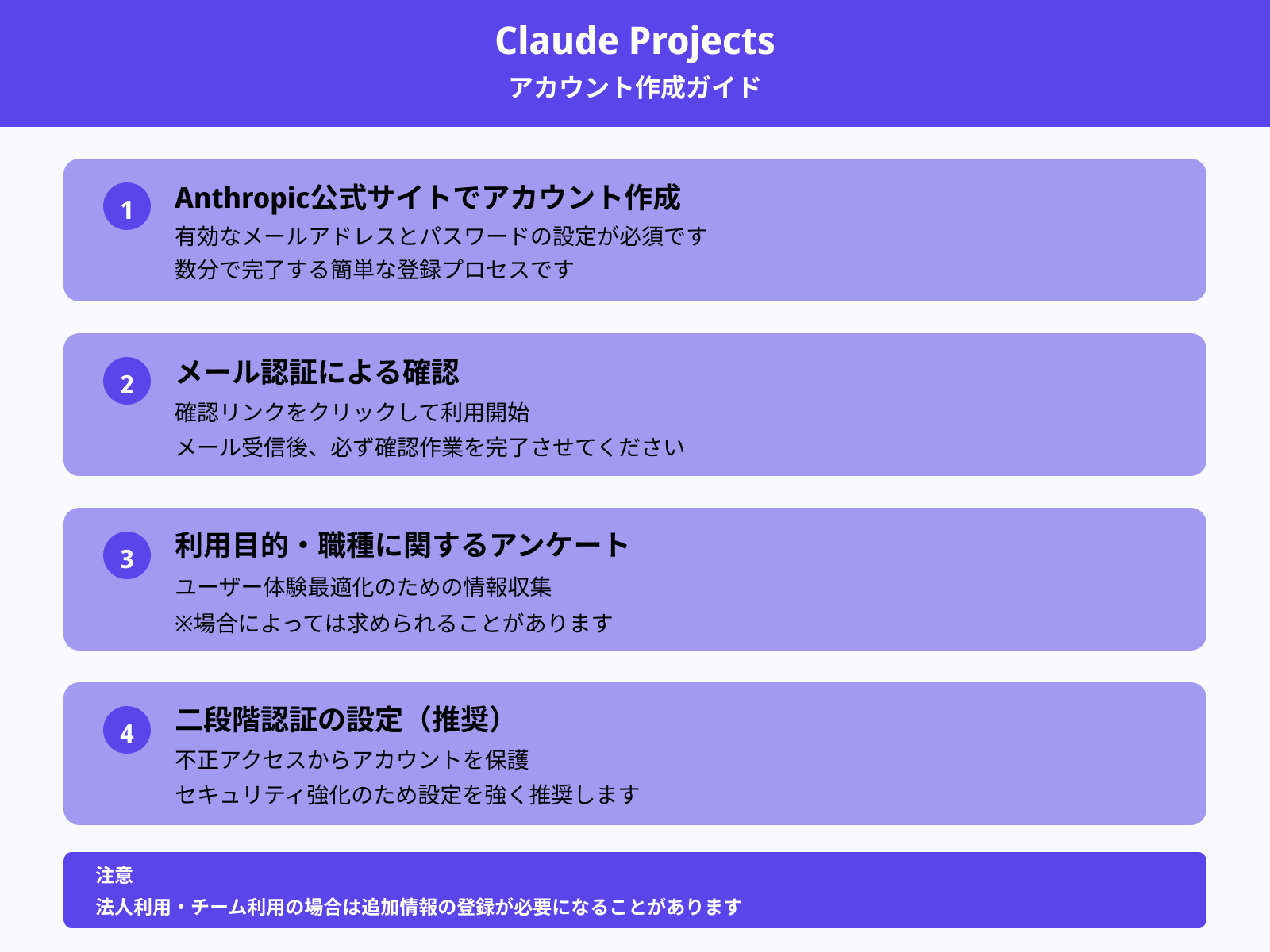

ClaudeProjectsを利用するには、まずAnthropicの公式サイトでアカウントを作成する必要があります。アカウント登録時には、有効なメールアドレスとパスワードの設定が必須です。

多くの場合、メール認証による確認プロセスが含まれており、確認リンクをクリックして初めて利用が可能になります。加えて、利用目的や職種など、簡単なアンケートへの回答を求められる場合もあるでしょう。この情報はユーザー体験を最適化するために使われます。

セキュリティ対策として、二段階認証の設定が推奨されています。これにより、不正アクセスからアカウントを保護することが可能です。

入力する情報自体はそれほど多くなく、数分で完了します。ただし、法人利用やチーム利用を想定している場合は、追加情報の登録が必要になることもあります。

サインアップ手順を解説

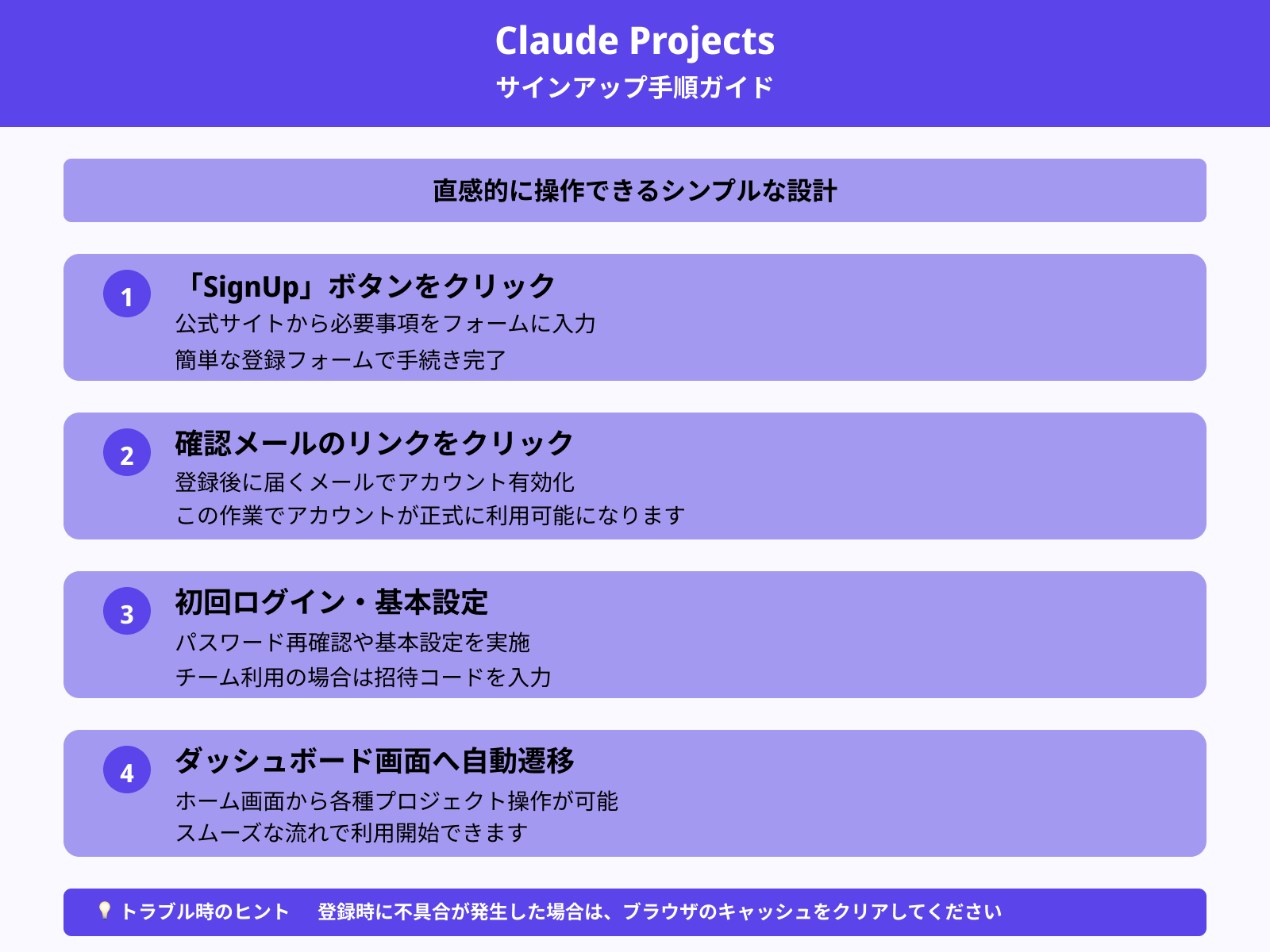

ClaudeProjectsのサインアップは、直感的に操作できるようシンプルに設計されています。

まず、公式サイトの「SignUp」ボタンをクリックし、必要事項をフォームに入力しましょう。登録後に届く確認メールのリンクをクリックすることで、アカウントが有効化されます。

この後、初回ログイン画面でパスワードの再確認や基本設定が求められることがあります。チーム利用を前提とする場合には、ここで招待コードの入力が必要です。

登録完了後は、自動的にダッシュボード画面へ遷移します。このダッシュボードがClaudeProjectsのホーム画面であり、ここから各種プロジェクト操作が行えます。

登録から利用開始までの流れはスムーズで、複雑なステップはほとんどありません。ただし、登録時に不具合が出た場合は、ブラウザのキャッシュをクリアすることで解消することが多い傾向です。

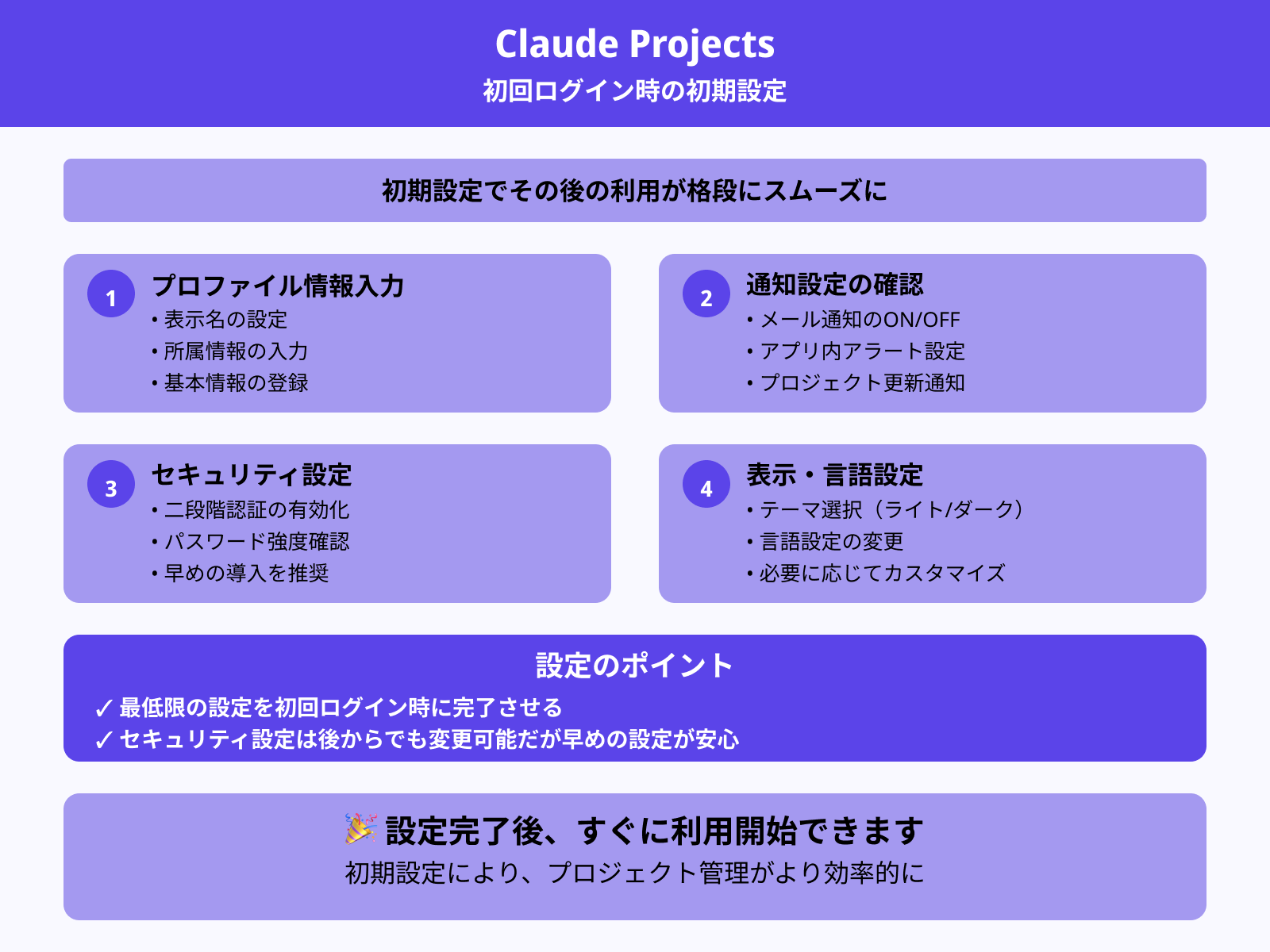

初回ログイン後にやるべき設定

アカウント作成後に初めてClaudeProjectsへログインすると、いくつかの初期設定が求められます。

まず行うべきは、プロファイル情報の入力と通知設定の確認です。プロフィールには、表示名や所属情報などを入力できます。

次に、通知の受信設定では、メールやアプリ内でのアラートのON/OFFを選べます。これにより、プロジェクト更新時の通知方法をカスタマイズ可能です。

また、セキュリティ面では二段階認証の有効化が推奨されています。これは後からでも設定可能ですが、早めの導入が安心です。

必要に応じて、テーマ(ライト/ダーク)や言語の切り替えもここで行えます。初回ログイン時に最低限の設定を済ませておくことで、その後の利用が格段にスムーズになります。

プロジェクトの作成方法と基本操作

ClaudeProjectsを使いこなすには、まずプロジェクトの作成方法や基本操作を理解しておくことが大切です。

ここからは、新しいプロジェクトの立ち上げ方や、日常的に使う基本的な操作方法を紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

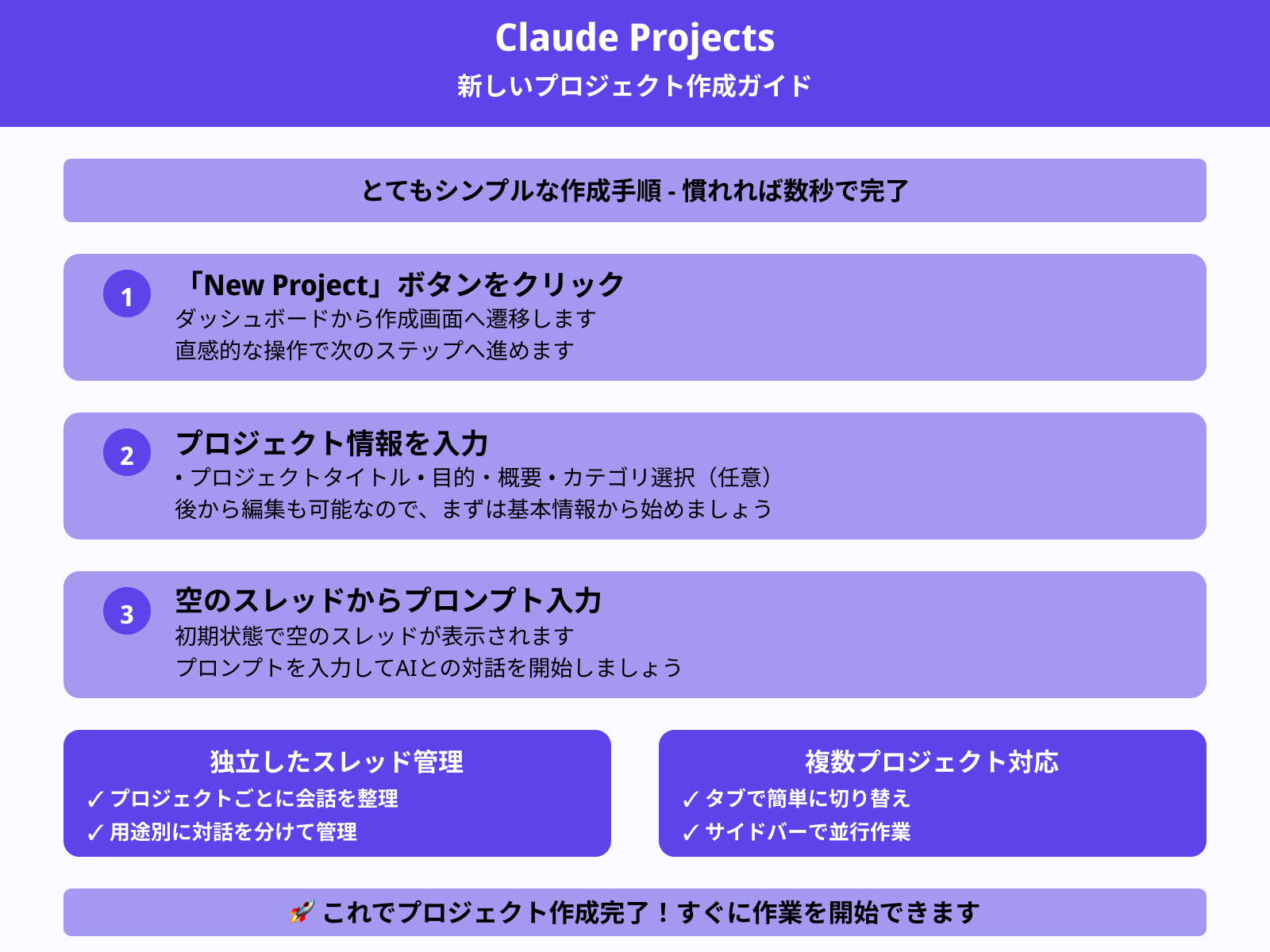

新規プロジェクトの作成ステップ

ClaudeProjectsで新しいプロジェクトを作成する手順はとてもシンプルです。

ダッシュボード上にある「New Project」ボタンをクリックすることで、作成画面に遷移します。プロジェクトの目的やタイトルを入力すれば、すぐに作成を開始することが可能です。

初期状態では空のスレッドが表示され、ここからプロンプトを入力することでAIとの対話が始まります。プロジェクトごとに独立したスレッドを持てるため、用途ごとに会話を整理しやすくなっています。

作成時点でカテゴリの選択や概要の追加も可能で、後から編集も可能です。複数のプロジェクトを並行して進める場合も、タブやサイドバーで簡単に切り替えられます。

基本操作に慣れてしまえば、数秒で新しいプロジェクトを立ち上げられます。

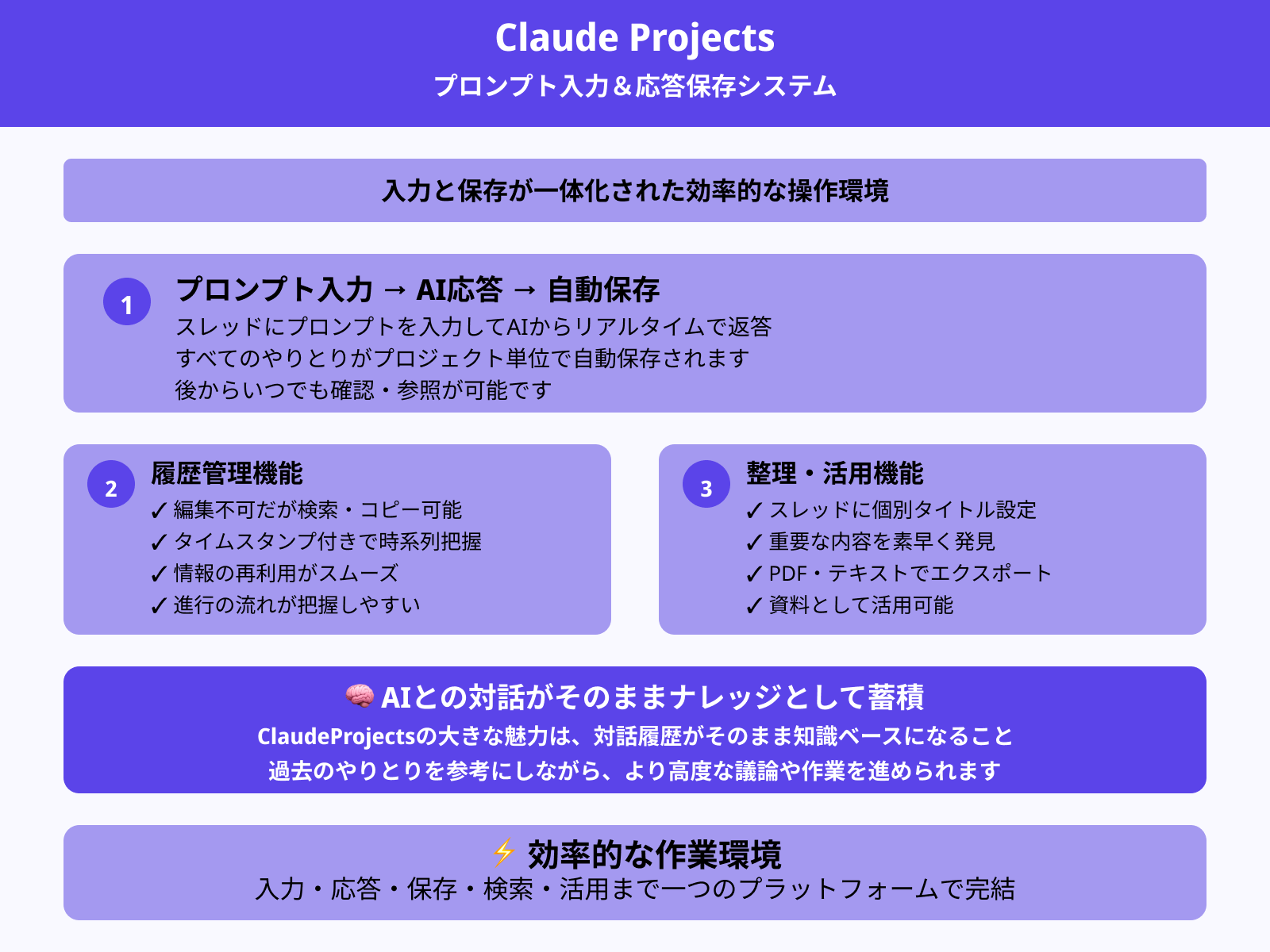

プロンプトの入力・やりとりの保存方法

ClaudeProjectsでは、プロンプトの入力とその応答の保存が一体化されているため、操作が非常に効率的です。

プロジェクト内のスレッドにプロンプトを入力し送信すると、AIからの返答がリアルタイムで返ってきます。すべてのやりとりは自動的にプロジェクト単位で保存され、後からいつでも確認できます。

この履歴は編集不可ながら、検索やコピーができるため、情報の再利用もスムーズです。保存されたやり取りにはタイムスタンプも付き、進行の流れが把握しやすくなっています。

また、スレッドには個別にタイトルを付けることもでき、重要な内容を素早く見つけやすくなります。やりとりの一部をPDFやテキストとしてエクスポートする機能も備わっており、資料としての活用にも最適です。

AIとの対話をそのままナレッジとして保存し活用できる点が、ClaudeProjectsの大きな魅力です。

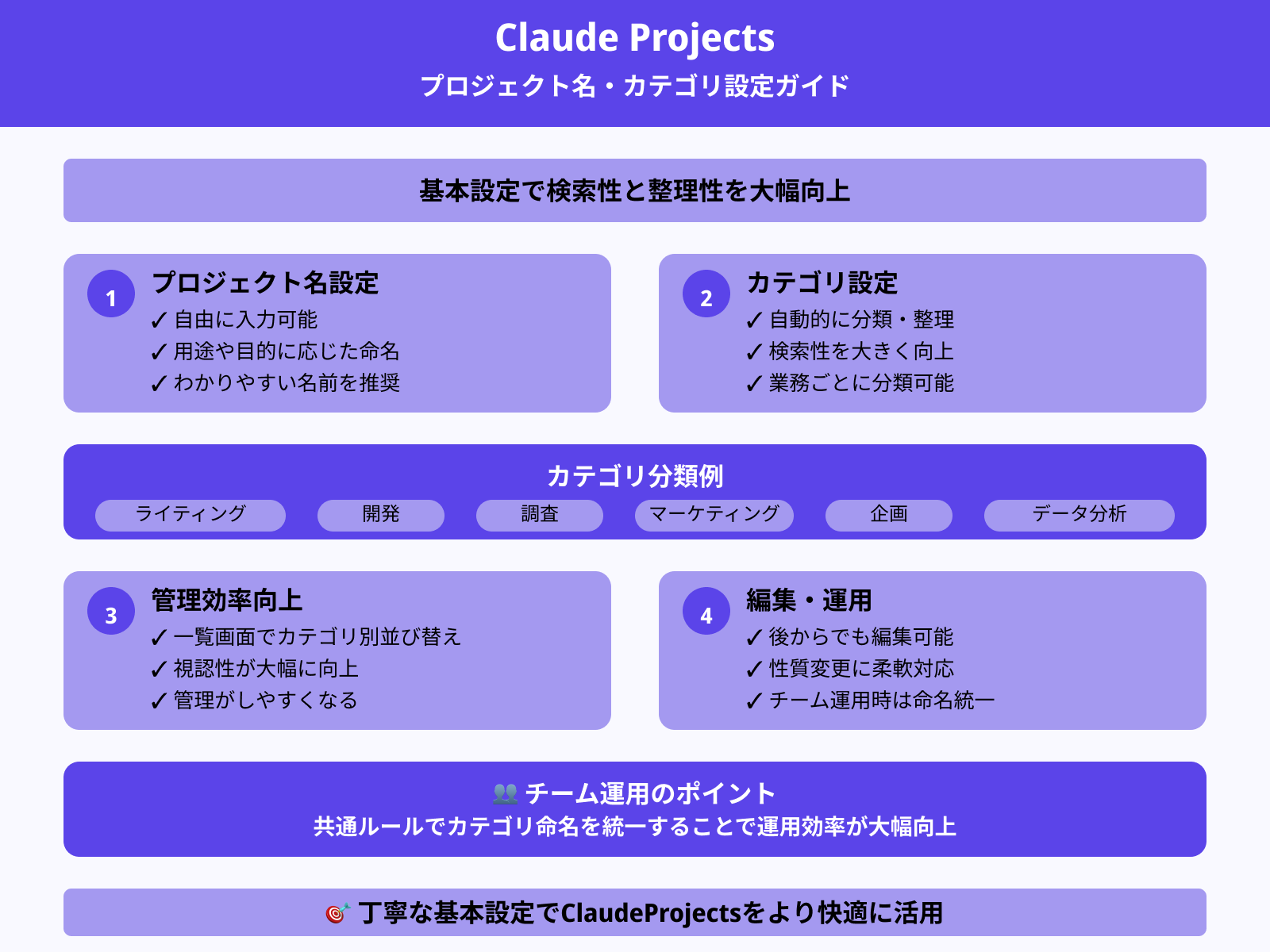

プロジェクト名やカテゴリの設定

プロジェクト作成時や編集時には、プロジェクト名やカテゴリを設定することが可能です。

プロジェクト名は自由に入力でき、用途や目的に応じてわかりやすい名前を付けることが推奨されます。カテゴリの設定によってプロジェクトが自動的に分類され、後の検索性や整理性を大きく向上させることが可能です。

例えば「ライティング」「開発」「調査」など、業務ごとに分類することで視認性が高まります。プロジェクト一覧画面でもカテゴリごとに並び替えられるため、管理がしやすくなります。

さらに、後からでも編集できるので、運用中にプロジェクトの性質が変わった場合でも対応可能です。チームで利用する際には、共通ルールとしてカテゴリ命名を統一することで運用効率が高まります。

こうした基本設定を丁寧に行うことで、ClaudeProjectsをより快適に使いこなせるようになります。

ClaudeProjectsを使った実践的な活用例

ClaudeProjectsは多彩な業務に対応できる柔軟性を持っており、実際の活用シーンを知ることで使い方の幅が広がります。

ここからは、ブログ執筆やプログラミング、マーケティングの現場での具体的な利用方法を紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

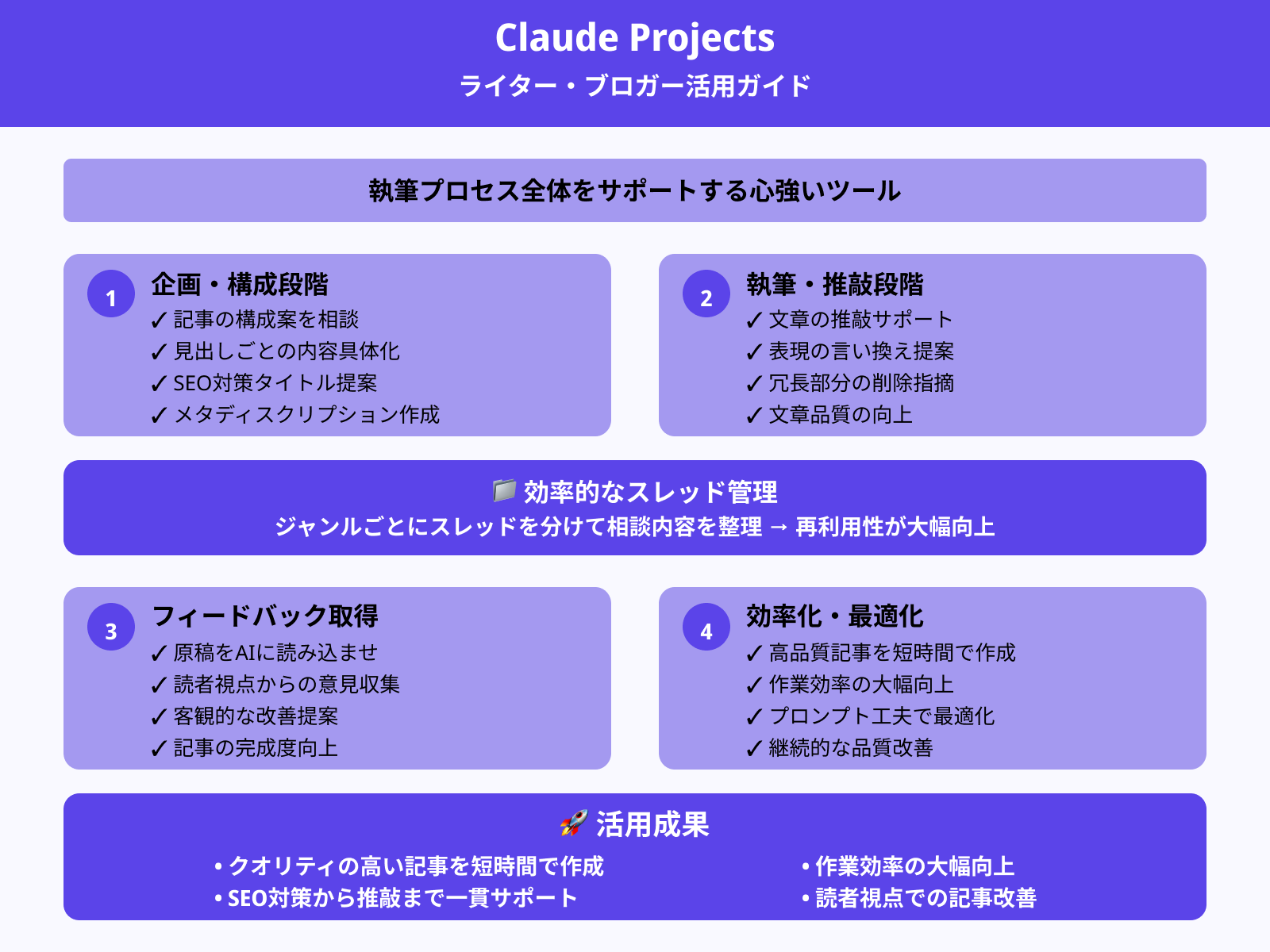

ブログ記事のライティング支援

ClaudeProjectsは、ライターやブロガーにとって非常に心強いツールです。

記事の構成案を相談したり、見出しごとの内容を具体化したりと、執筆プロセス全体をサポートすることが可能です。特にプロンプトを工夫すれば、SEO対策を意識したタイトルやメタディスクリプションの提案も受けられます。

また、スレッドを使ってジャンルごとに相談内容を分けておくと、再利用性が高まります。書いた文章の推敲にも役立ち、表現の言い換えや冗長な部分の削除を提案してもらうことも可能です。

執筆した原稿を一度AIに読み込ませ、読者視点からのフィードバックをもらう使い方も有効です。これにより、クオリティの高い記事を短時間で作成でき、作業効率も大幅に向上します。

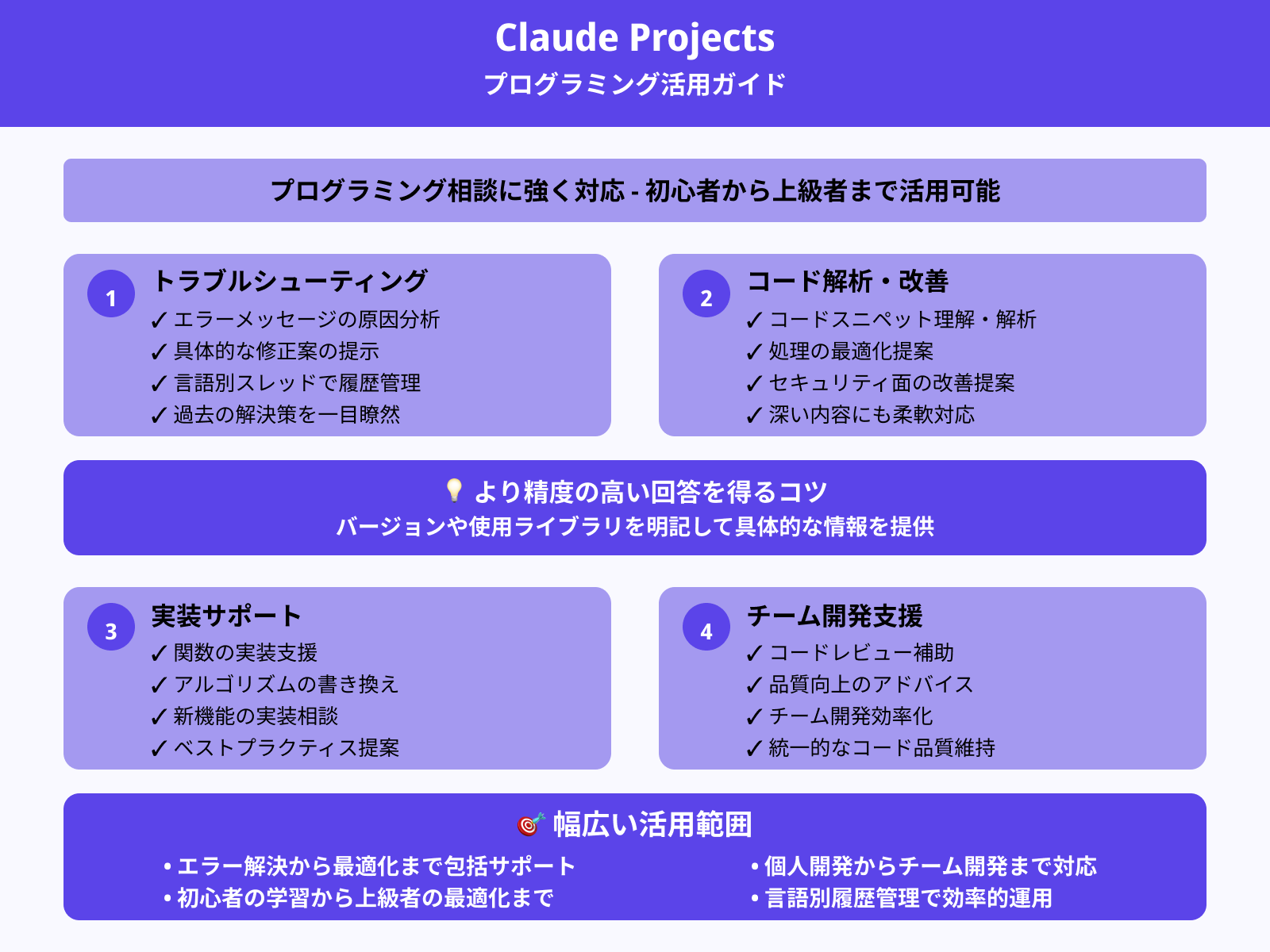

コーディングやバグ修正の相談

ClaudeProjectsは、プログラミングに関する相談にも強く対応しています。

特定のエラーメッセージを提示すれば、原因の分析や修正案を返してくれます。スレッドを利用して、言語ごとに相談内容を分類しておけば、トラブルシューティングの履歴も一目瞭然です。

コードスニペットの貼り付けにも対応しており、AIはその内容を理解したうえでアドバイスを行います。また、処理の最適化やセキュリティ面の改善提案など、深い内容にも柔軟に対応可能です。

簡単な関数の実装やアルゴリズムの書き換えなどもサポートしてくれるため、初心者から上級者まで活用可能です。バージョンや使用ライブラリを明記すれば、より精度の高い回答が得られます。

コードレビューの補助ツールとして使うことで、チーム開発の効率化にもつながります。

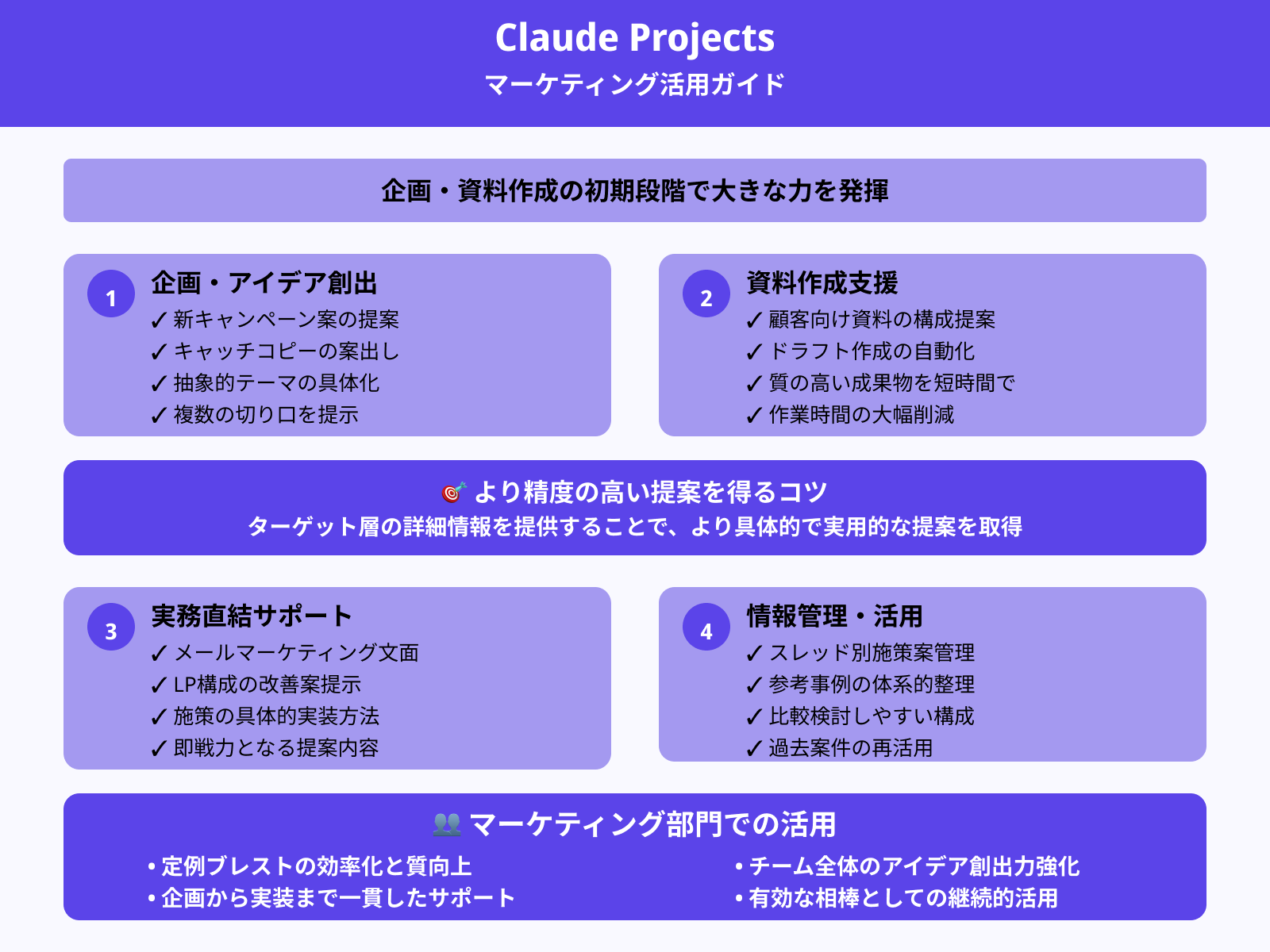

マーケティング資料のアイデア出し

ClaudeProjectsは、マーケティングに関わる企画や資料作成の初期段階で大きな力を発揮します。

新しいキャンペーン案やキャッチコピーの案出し、顧客向け資料の構成提案などに活用できます。特に、抽象的なテーマに対して複数の切り口を提示してくれる点が非常に便利です。

ユーザーのターゲット層を伝えることで、より精度の高い内容を引き出すことが可能になります。スレッドごとに施策案や参考事例をまとめておけば、後から比較検討もしやすくなります。

また、メールマーケティングの文面提案やLP構成の改善案など、実務に直結したサポートを得ることが可能です。資料のドラフト作成をAIに任せることで、作業時間を削減しつつ質の高い成果物が作れます。

マーケティング部門での定例ブレストにも、ClaudeProjectsは有効な相棒となるでしょう。

ClaudeProjectsの便利機能を使いこなす

ClaudeProjectsには、作業効率を高めるための便利な機能が多数搭載されています。

ここからは、やり取りの整理、複数プロジェクトの管理、ファイルやメモの活用法など、日常業務に役立つ機能の使い方を紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

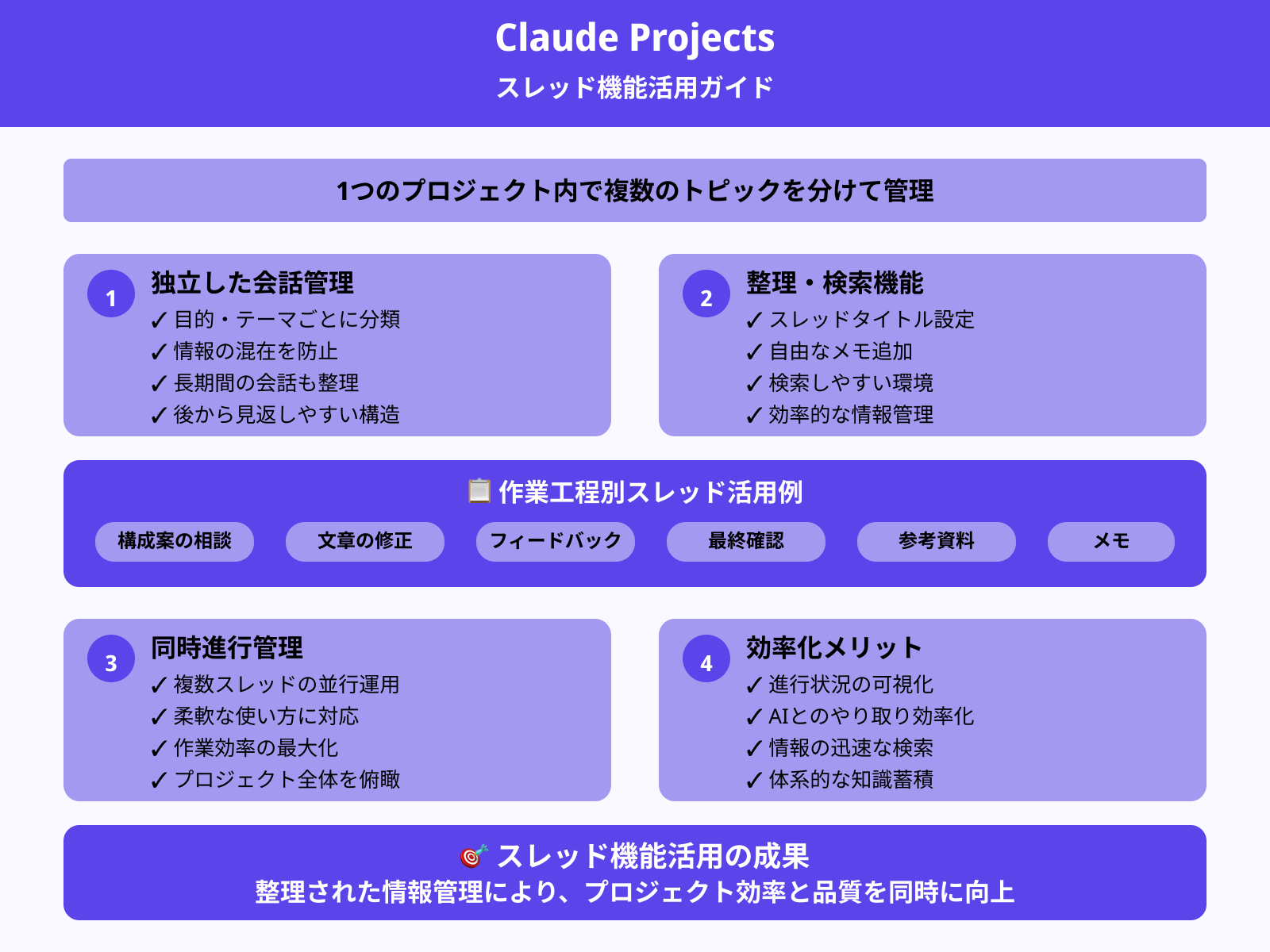

スレッド機能でやり取りを整理する

ClaudeProjectsのスレッド機能は、1つのプロジェクト内で複数のトピックを分けて管理するのに最適です。

各スレッドは独立した会話として機能し、目的やテーマごとにやり取りを分類できます。これにより、長期間にわたるやり取りでも情報が混在せず、後から見返す際に非常に便利です。

例えば「構成案の相談」「文章の修正」「フィードバック」など、作業工程ごとにスレッドを分けて運用することが可能です。また、スレッドにはタイトルやメモを自由に付けられるため、検索や整理がしやすくなります。

同じプロジェクト内で複数のスレッドを同時進行させることもでき、柔軟な使い方が可能です。これにより、プロジェクトの進行状況を可視化しながら、AIとのやり取りを効率化できます。

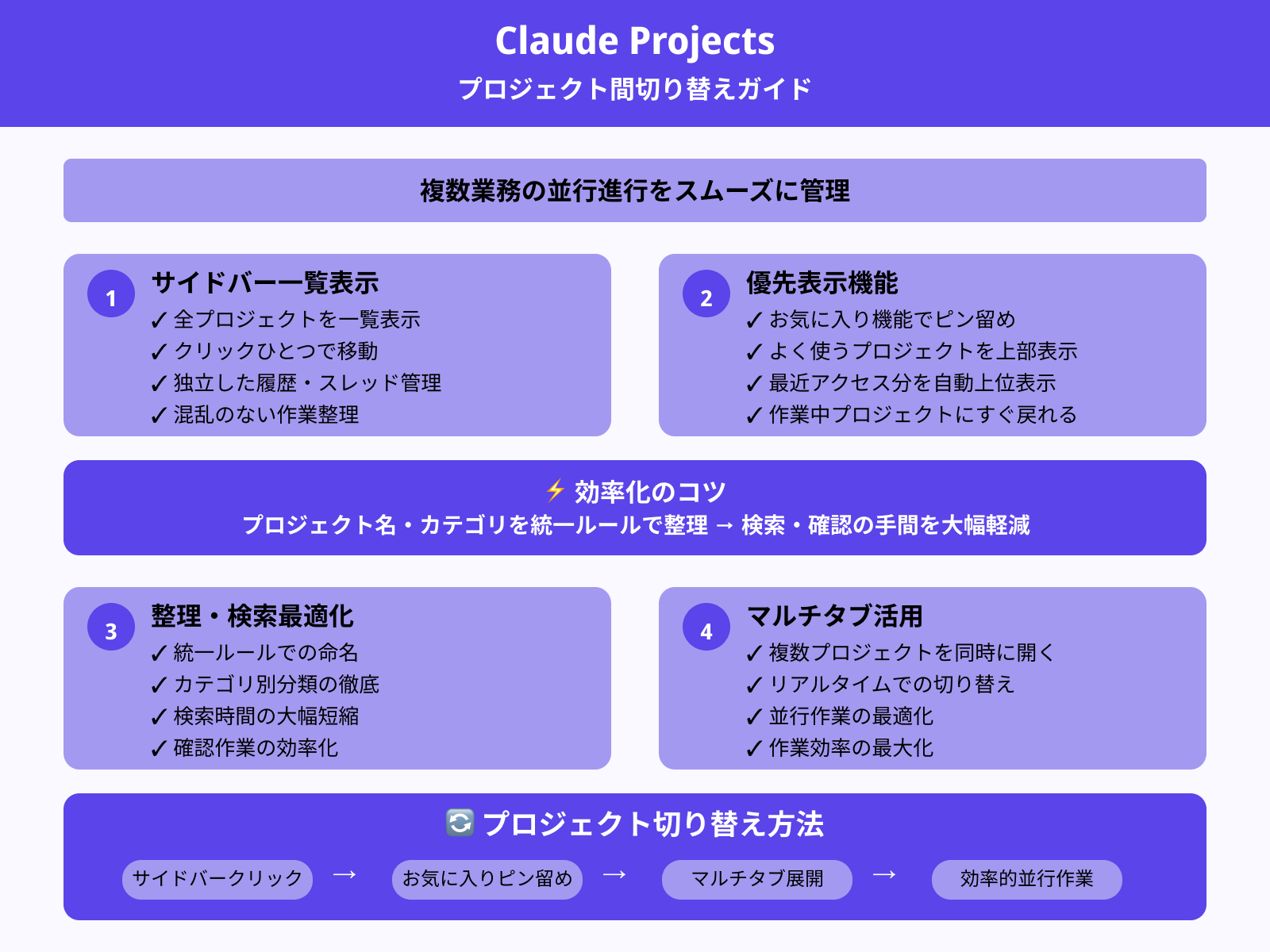

複数プロジェクトの切り替え術

複数の業務を並行して進める際、ClaudeProjectsではプロジェクト間の切り替えもスムーズに行えます。

画面左側のサイドバーには、作成済みのすべてのプロジェクトが一覧表示されており、クリックひとつで移動が可能です。各プロジェクトは独立して履歴やスレッドを持っているため、混乱なく作業を整理できます。

また、お気に入り機能を活用すれば、よく使うプロジェクトを上部にピン留めすることが可能です。最近アクセスしたプロジェクトは自動的に上位に表示されるため、作業中のものにすぐ戻れます。

プロジェクト名やカテゴリを統一ルールで整理しておくと、検索や確認の手間が大幅に軽減されます。さらに、ブラウザタブで複数のプロジェクトを同時に開いておくことで、リアルタイムで切り替えながら作業を進めることも可能です。

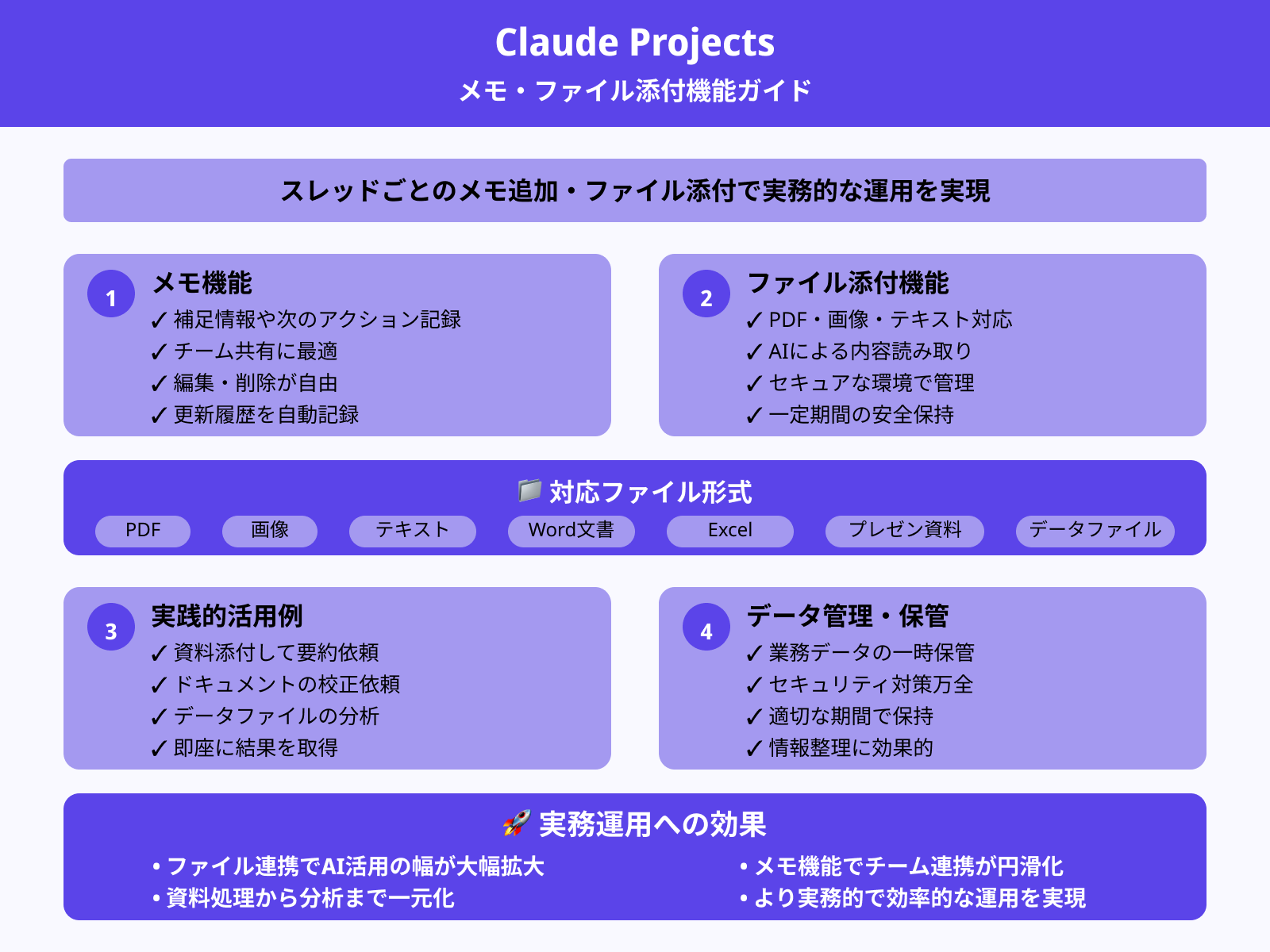

メモや添付ファイルの活用方法

ClaudeProjectsでは、各スレッドに対してメモを追加したり、ファイルを添付したりする機能が備わっています。

メモはちょっとした補足や次のアクションを書くのに便利で、チームで共有する際にも役立ちます。添付ファイルにはPDFや画像、テキストファイルなどが対応しており、AIがその内容を読み取って回答することも可能です。

たとえば、資料を添付して「この内容を要約して」と指示すれば、即座に要約結果が得られます。また、校正してほしいドキュメントや分析対象のデータファイルを添付して、内容確認を依頼することもできます。

メモは編集や削除も自由で、更新履歴が自動的に記録されるため、情報の整理にも効果的です。ファイルはセキュアな環境で管理され、一定期間保持されるため、業務データの一時保管にも使えます。

これらの機能を活用することで、ClaudeProjectsをより実務的に運用できるようになります。

ClaudeProjectsの活用を加速させるコツ

ClaudeProjectsをさらに効果的に使いこなすには、プロンプトの工夫や履歴の活用、チームでの連携が重要になります。

ここからは、日々の業務においてClaudeProjectsの力を最大限引き出すための実践的なコツを紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

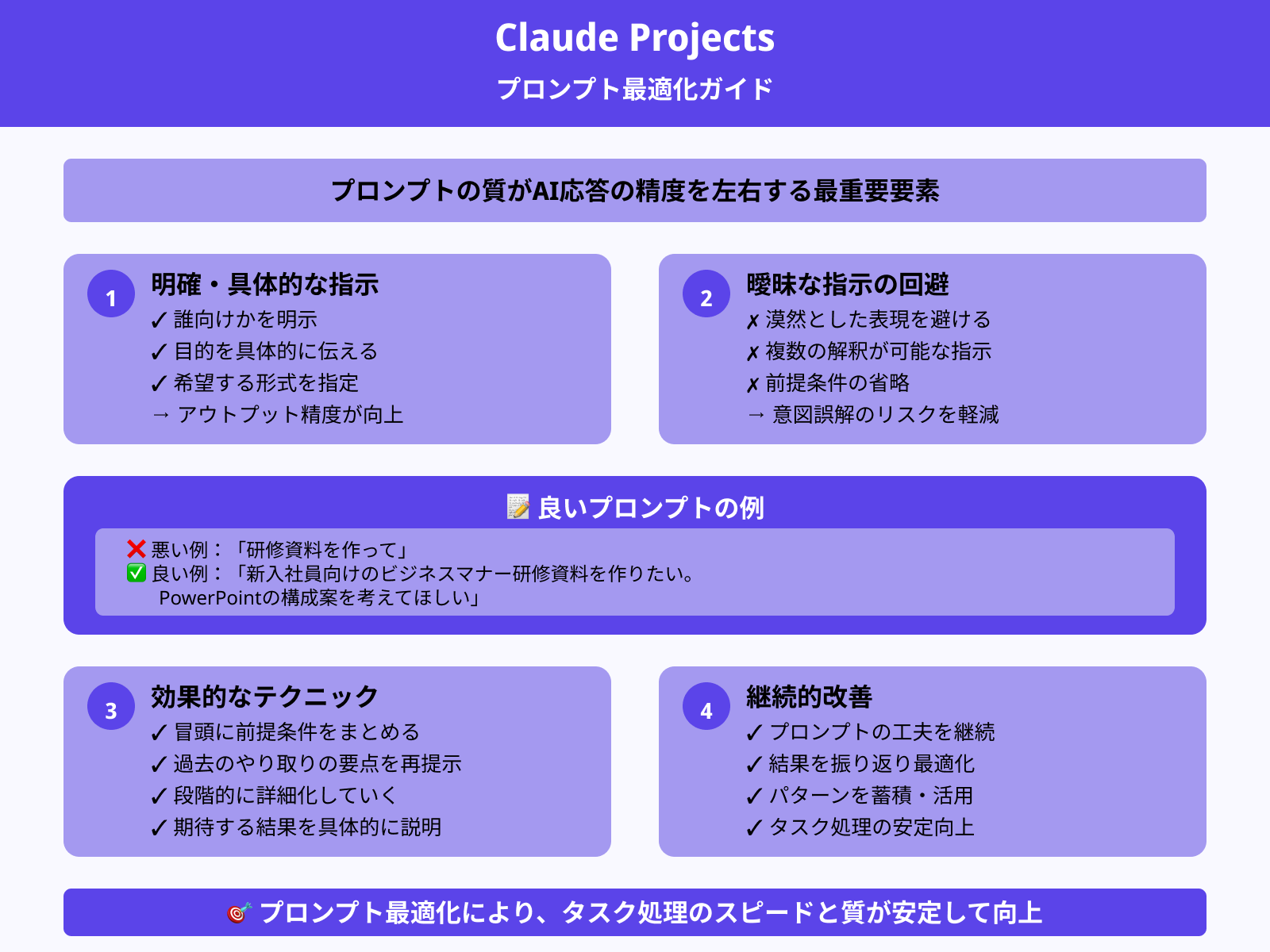

効果的なプロンプトの書き方

ClaudeProjectsで最も重要な要素の一つが、プロンプトの質です。

プロンプトが明確かつ具体的であれば、AIはより的確な応答を返してくれます。たとえば「誰向けか」「どんな目的か」「どのような形式か」といった情報をあらかじめ示しておくと、アウトプットの精度も向上します。「新入社員向けのビジネスマナー研修資料を作りたい。PowerPointの構成案を考えてほしい」と伝えると、より具体的な提案が得られるでしょう。

逆に曖昧な指示では、AIが意図を誤解することがあるため注意が必要です。プロンプトの冒頭に前提条件をまとめたり、過去のやり取りの要点を再提示するのも効果的です。

このような工夫を継続的に行うことで、ClaudeProjectsを通じたタスク処理のスピードと質が安定して向上していきます。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプト(指示文)作成のコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

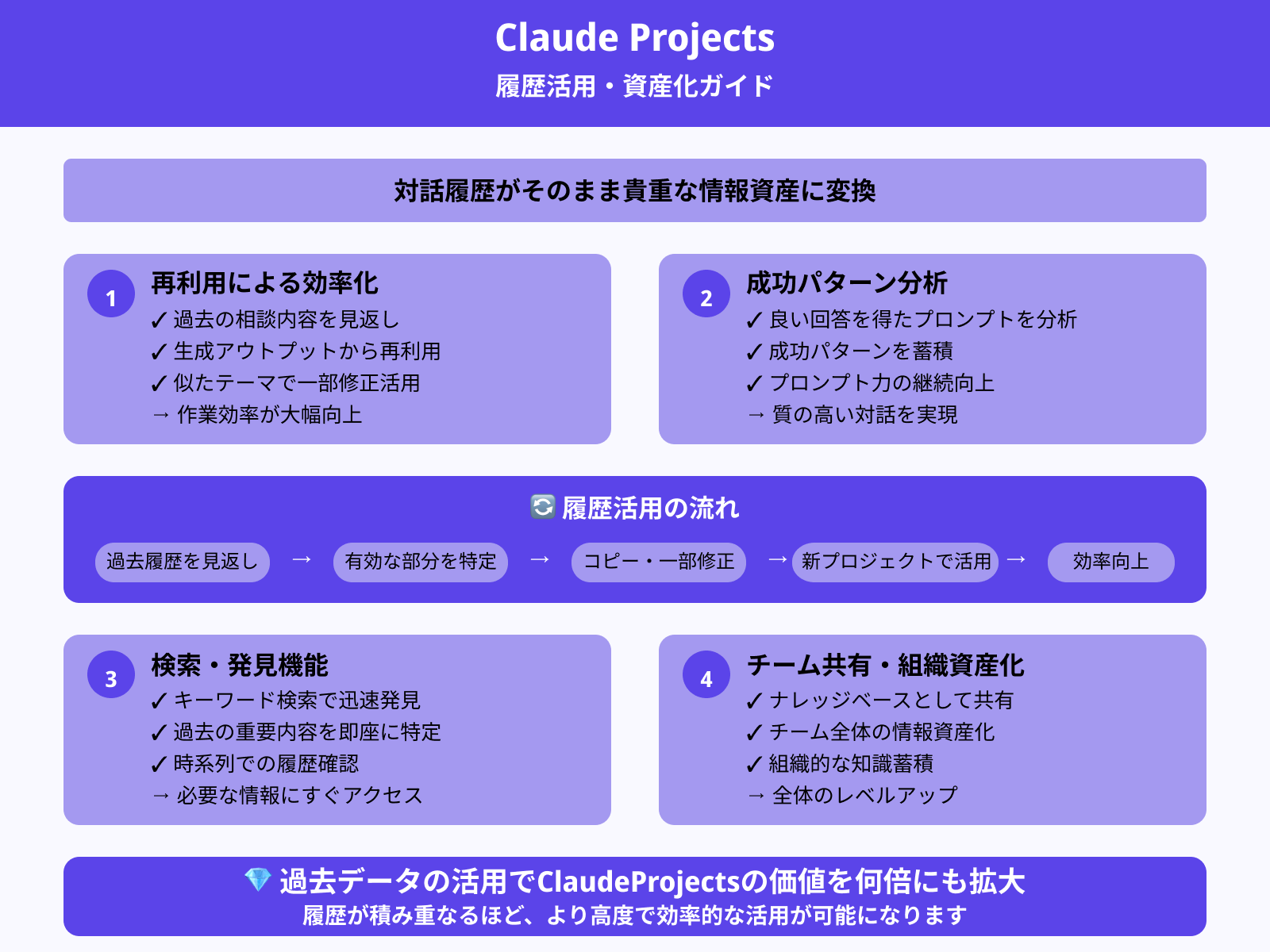

過去の対話履歴を応用する方法

ClaudeProjectsでは、プロジェクトごとに蓄積されていく対話履歴がそのまま資産になります。

過去に行った相談や生成したアウトプットを見返すことで、次のプロジェクトに再利用できるヒントを得ることが可能です。特に、似たテーマのプロジェクトでは過去のやりとりをコピーし、一部修正して新たな相談に使うことで作業効率が大幅に向上します。

また、履歴から自分がどのようなプロンプトを書いたときに良い回答が得られたかを分析するのもおすすめです。これにより、成功パターンを蓄積し、プロンプト力の向上にもつながります。

履歴は検索機能でキーワードから探すことも可能で、過去の重要な内容をすぐに見つけられます。さらに、履歴をナレッジベースとしてチーム内で共有することで、全体の情報資産としても活用可能です。

このように過去のデータを生かすことで、ClaudeProjectsの価値を何倍にも引き上げられます。

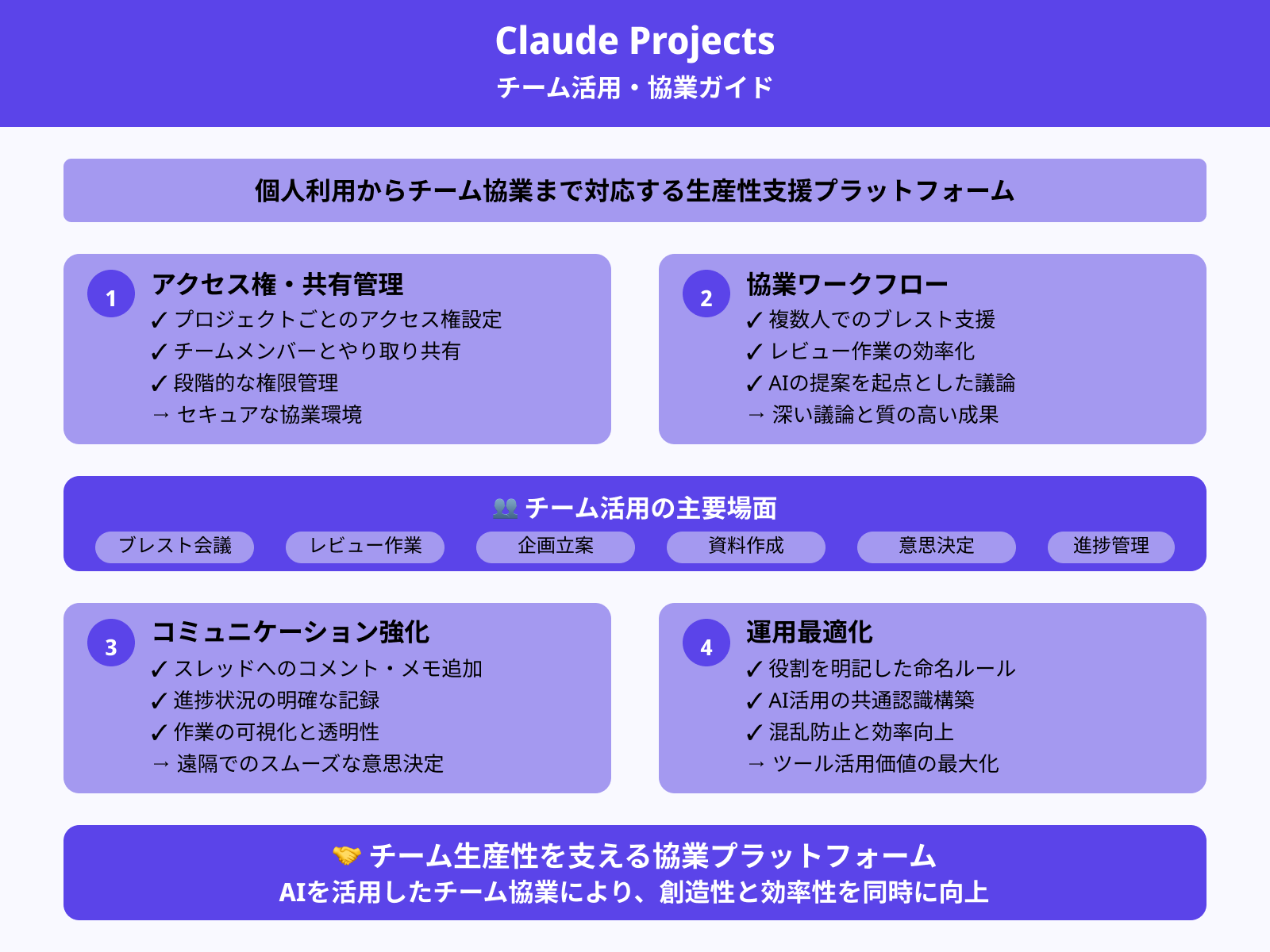

チームでの共有活用術

ClaudeProjectsは個人利用だけでなく、チームでの活用にも非常に適しています。

プロジェクトごとにアクセス権を設定し、チームメンバーとやり取りを共有することが可能です。特に、複数人でのブレストやレビュー作業において、AIの提案を起点に議論を深められる点が大きな利点です。

プロジェクト内のスレッドには、コメントやメモを加えられます。進捗状況や指示内容を明確に記録できるため、作業の可視化に有効です。さらに、やり取りをリアルタイムで共有すれば、遠隔でもスムーズに意思決定が行えます。

共有プロジェクトでは、役割を明記した命名ルールを使うと混乱を防げるでしょう。また、チーム内で「AIの回答をどう活用するか」という共通認識を持っておくと、ツールの活用価値がより高まります。

このように、ClaudeProjectsはチームの生産性を支える協業プラットフォームとしても非常に有効です。

ClaudeProjectsの注意点と制限事項

便利なClaudeProjectsですが、安全にそしてストレスなく使い続けるには、あらかじめ知っておくべき注意点や制限もあります。

ここからは、セキュリティやプランの違い、想定されるトラブルへの対処法について解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

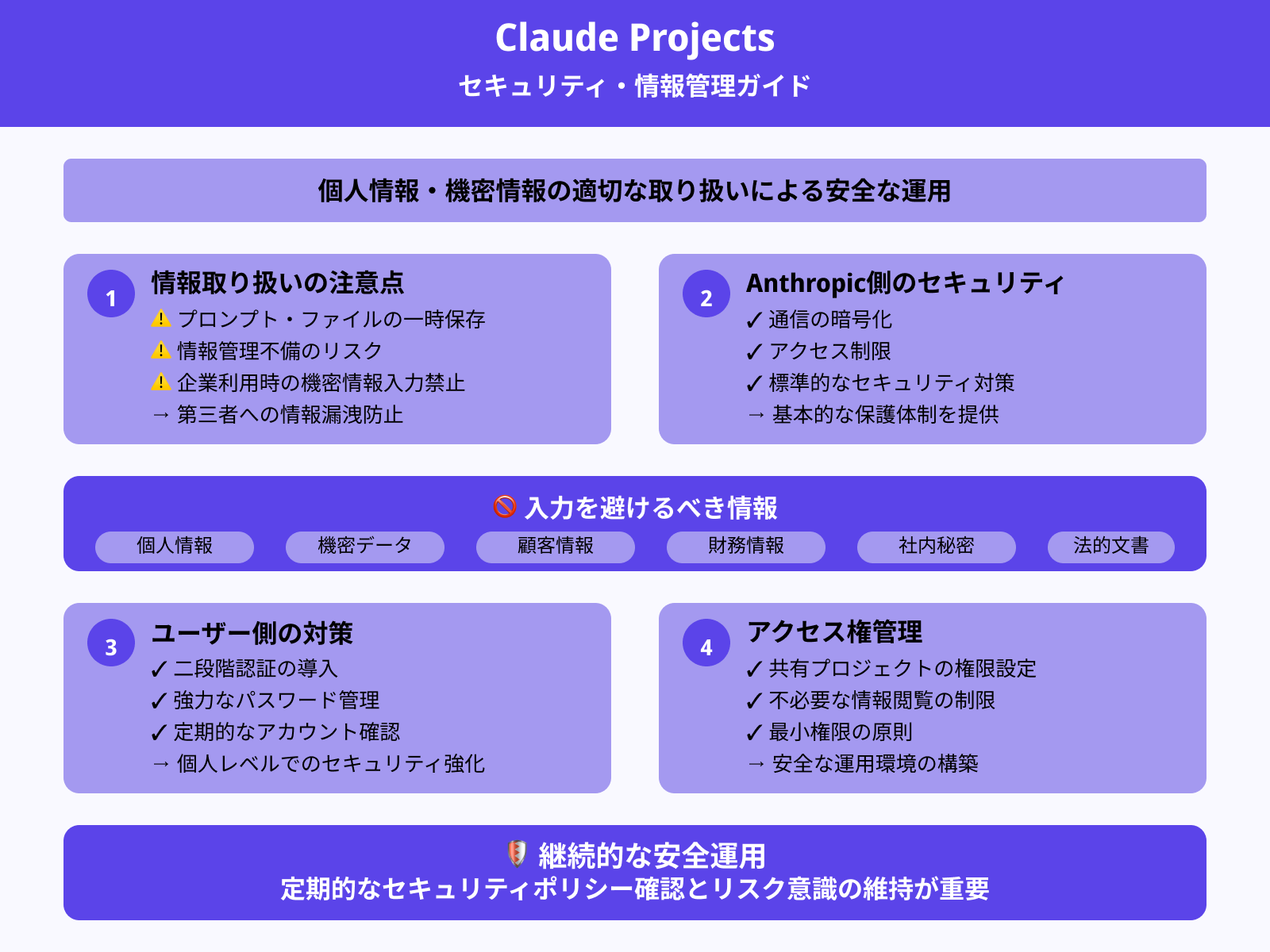

プライバシーとセキュリティの観点

ClaudeProjectsを使用する際には、個人情報や機密情報の取り扱いに十分な注意が必要です。

送信されたプロンプトや添付ファイルは、一時的にサーバー上に保存されます。そのため、情報管理が甘いとリスクにつながる可能性があります。特に企業での利用時は、第三者への情報漏洩を防ぐ観点から、機密情報の入力は控えるのが無難です。

なお、ClaudeProjectsを提供するAnthropicでは、通信の暗号化やアクセス制限など、標準的なセキュリティ対策を導入しています。ただし、ユーザー側でも二段階認証の導入やパスワード管理を徹底することが重要です。

共有プロジェクトのアクセス権も適切に設定し、不必要な情報の閲覧を制限することが安全な運用につながります。安心して利用するためには、定期的にセキュリティポリシーを確認し、リスクへの意識を持つことが大切です。

Claudeといった生成AI活用時の情報漏洩や著作権についてより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

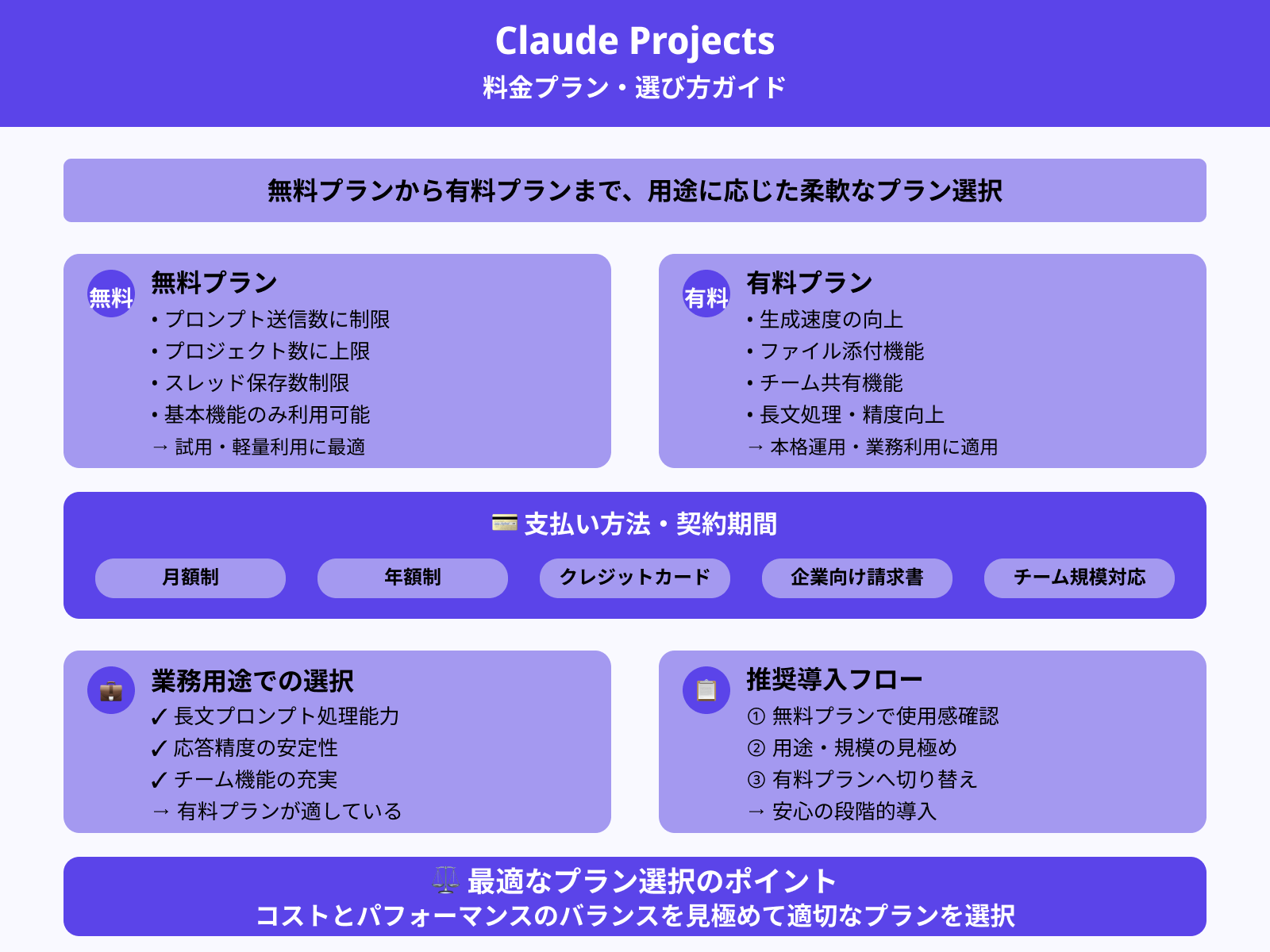

無料プランと有料プランの違い

ClaudeProjectsには、基本的な機能を備えた無料プランと、より多機能な有料プランが存在します。

無料プランでは、プロンプトの送信数やプロジェクト数、スレッドの保存数に制限があるため、本格的な運用にはやや物足りないかもしれません。一方、有料プランを選べば、生成速度が上がり、ファイル添付やチーム共有機能なども余すところなく使えるようになります。

また、長文のプロンプトに対する処理能力や応答の精度も安定しており、業務用途では有料プランの方が適しています。

月額制と年額制が用意されており、チーム規模や用途に応じた柔軟な選択が可能です。支払いにはクレジットカードが使えるほか、企業向けには請求書払いに対応するプランもあります。

導入前には、まず無料プランで使用感を確認してから有料プランに切り替える流れが安心です。コストとパフォーマンスのバランスを見極めて、最適なプランを選ぶことが大切です。

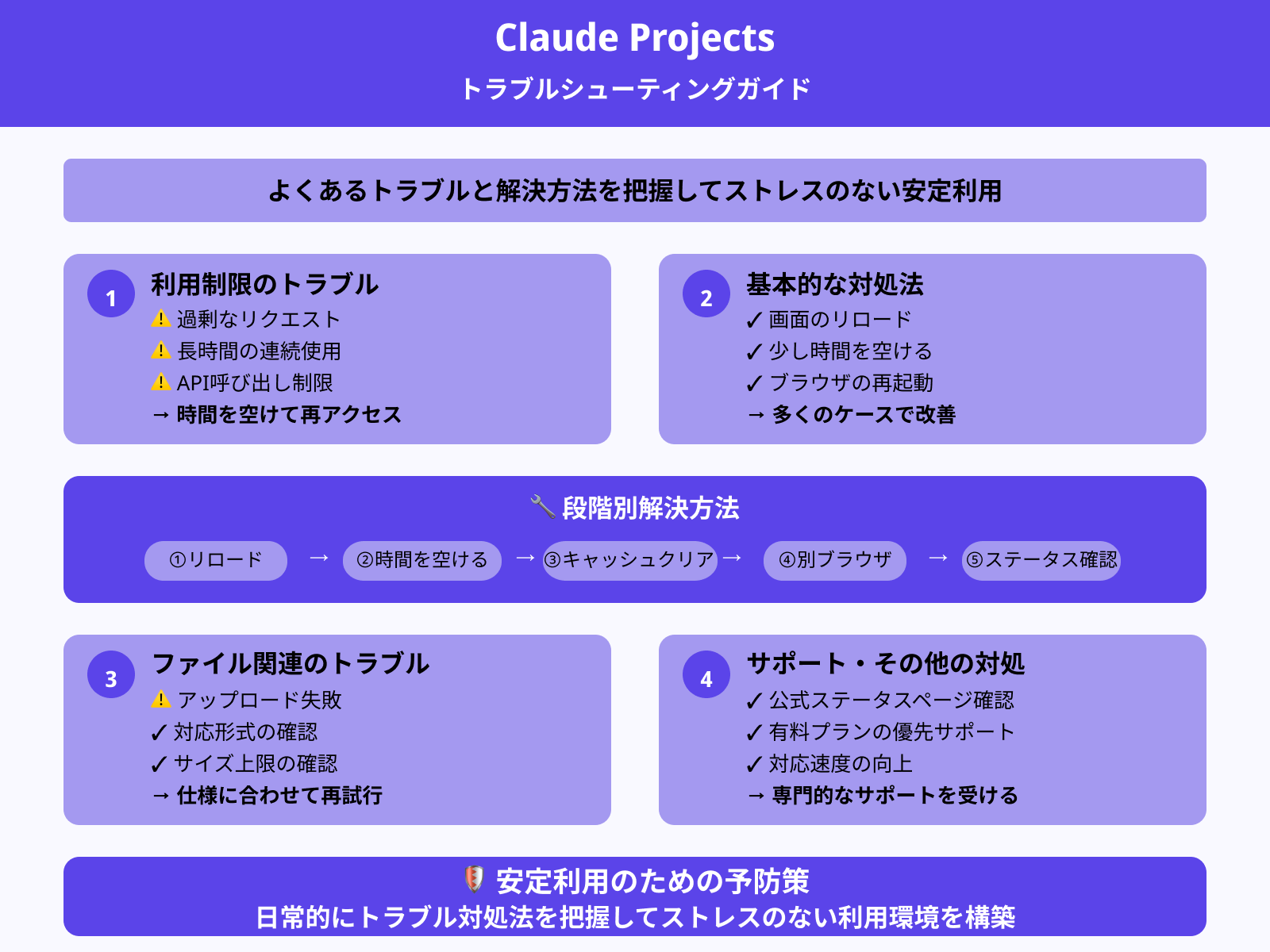

利用制限やエラーの対処法

ClaudeProjectsでは、過剰なリクエストや長時間の連続使用が続くと、一時的に利用が制限されることがあります。

たとえば短時間に大量のプロンプトを送信した場合、APIの呼び出し制限によって、処理が一時停止される可能性があります。そのような状況になった場合は、少し時間を空けてから再度アクセスするのが効果的です。

画面のリロードによって改善するケースも多く見られます。また、ファイルのアップロードに失敗した場合は、対応形式やサイズ上限を確認することが必要です。

頻繁にエラーが発生する場合には、ブラウザのキャッシュクリアや別ブラウザでの再試行も有効です。稀にサービス側の障害が原因となっている場合もあるため、公式のステータスページを確認してみると良いでしょう。

有料プランでは優先サポートが受けられるため、トラブル時の対応速度が速いというメリットもあります。日常的にトラブルに備えることで、ストレスのない安定した利用が可能になります。

まとめ

ClaudeProjectsは、対話型AI「Claude」の力を最大限に活用できる、実践的で柔軟なプロジェクト管理ツールです。

プロンプトのやり取りをスレッド単位で整理し、目的別に情報を蓄積できる点が大きな特徴でした。ブログ執筆、コード修正、資料作成など、さまざまな業務に対応できる汎用性の高さが魅力です。

便利なメモ機能や添付ファイルの活用により、AIとのやり取りを“ナレッジ資産”として残せる点も強力なメリットです。さらに、チームでの共有や履歴の再利用など、活用を加速させる工夫も数多く存在します。ただし、セキュリティや利用制限に配慮し、適切な使い方を心がけることも忘れてはなりません。

本記事を通して、ClaudeProjectsの導入から運用、活用術までを体系的に理解できたはずです。ぜひ、自分の業務スタイルに合わせた形でClaudeProjectsを活用し、日々の生産性向上に役立ててください。