生成AIで作曲できる?おすすめツール・作り方・注意点を徹底解説

音楽制作はプロの領域と思われがちですが、今や生成AIの進化により、誰でも簡単に作曲ができる時代が到来しています。テキストを入力するだけで楽曲を作れるツールから、メロディやコード進行を指定できる高度なツールまで、用途に応じた選択肢が豊富に登場しています。

しかし、AI作曲に興味がある方の中には以下のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

生成AIで作曲はできるの?

おすすめ生成AI作曲ツールについて知りたい

AI作曲の注意点について知りたい

そこでこの記事では、AI作曲に興味がある方に向けて以下の内容を解説します。

この記事では、AI作曲の基本と作り方、おすすめツール、活用時の注意点まで初心者にもわかりやすく解説します。この記事を読めば、AIを使って安全かつ効果的に音楽制作を始める方法が分かります。

ぜひ参考にしてみてください。

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

生成AIで作曲はできるのか?

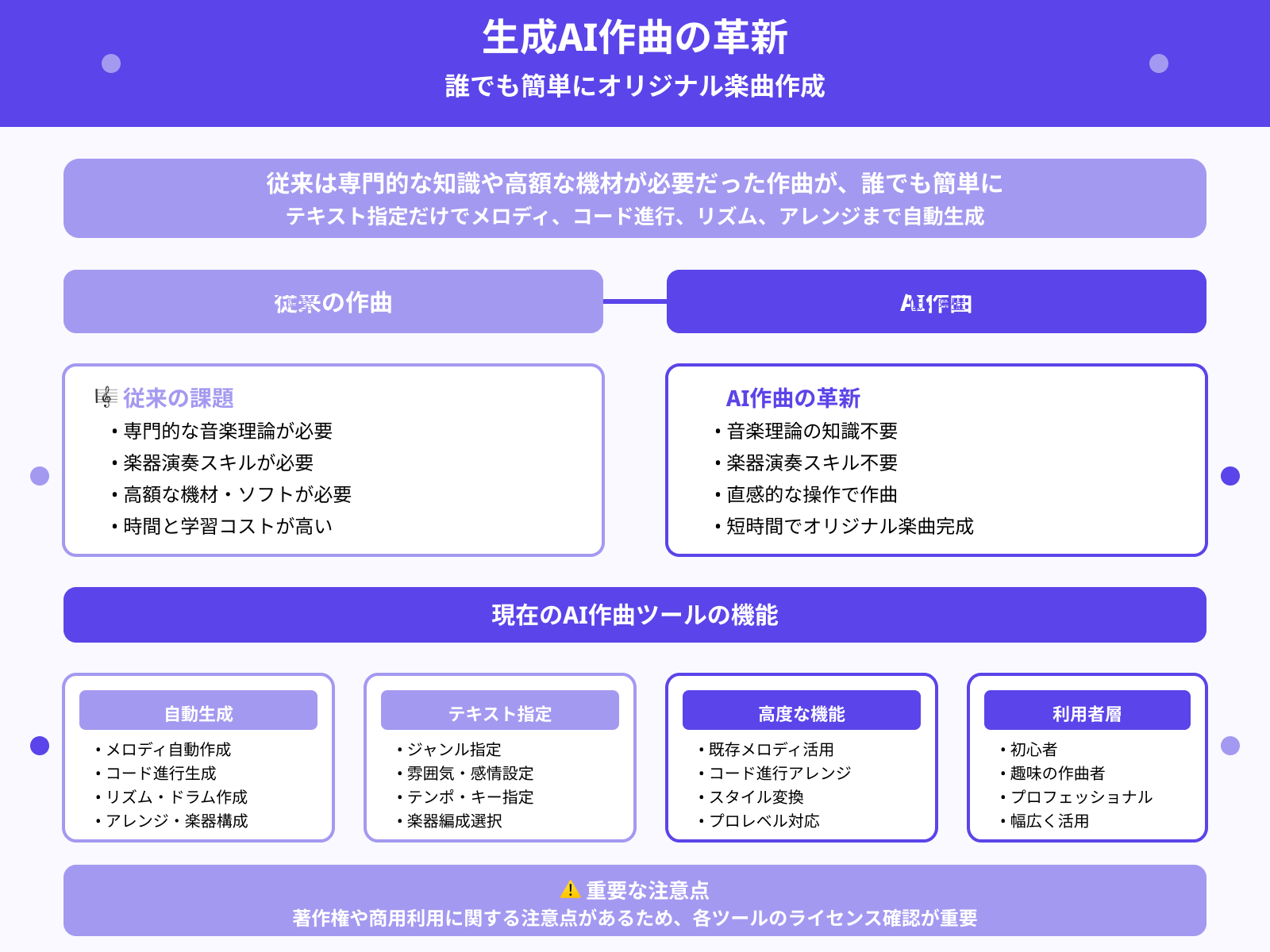

生成AIの進化により、従来は専門的な知識や高額な機材が必要だった作曲が、誰でも簡単にできるようになりました。

現在のAI作曲ツールは、ユーザーがテキストでジャンルや雰囲気を指定するだけで、メロディ、コード進行、リズム、アレンジまで自動で生成できます。音楽理論や楽器演奏のスキルがなくても、直感的な操作でオリジナル楽曲を作れるのが大きな特徴です。

さらに、一部のツールではユーザーが用意したメロディやコード進行を元にアレンジを加える機能もあり、初心者からプロフェッショナルまで幅広く活用されています。

ただし、著作権や商用利用に関する注意点もあるため、利用時には各ツールのライセンスを確認することが重要です。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

生成AI作曲ツールの主な種類

生成AI作曲ツールには、ユーザーの操作方法や求めるカスタマイズ性に応じていくつかの種類があります。どのタイプを選ぶかによって、楽曲制作の自由度や手間、完成する音楽のクオリティが大きく異なります。

ここでは、代表的な3つのタイプ「テキスト入力型」「メロディ・コード進行入力型」「完全自動生成型」について、それぞれの特徴と利用シーンを解説します。

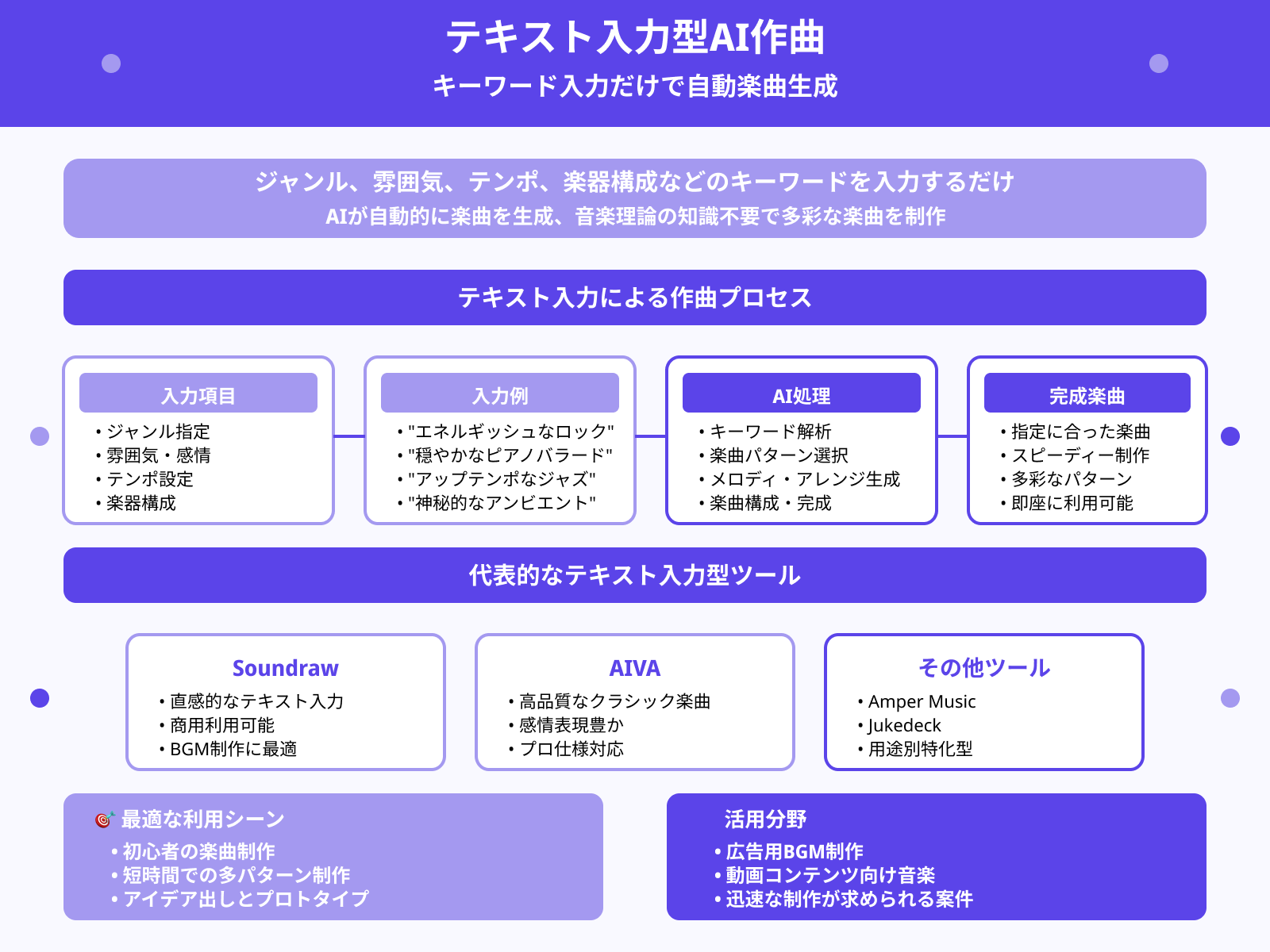

テキスト入力型

テキスト入力型は、ユーザーが作りたい曲のジャンル、雰囲気、テンポ、楽器構成などのキーワードを入力するだけで、AIが自動的に楽曲を生成するタイプです。

例えば「エネルギッシュなロック」「穏やかなピアノバラード」といった指示を出すと、それに合ったメロディやアレンジが完成します。音楽理論の知識がなくても利用でき、スピーディーに多彩な楽曲を制作できるのが特徴です。

SoundrawやAIVAといったツールがこのタイプに該当し、特に初心者や短時間で多くのパターンを作りたいユーザーに人気があります。広告用BGMや動画コンテンツ向けに迅速な制作が求められる場合に特に効果的です。

メロディ・コード進行入力型

このタイプでは、ユーザーが自分で考えたメロディやコード進行を入力し、それを基にAIが伴奏やアレンジを加えて楽曲を完成させます。

オリジナリティを保ちつつ、プロのようなクオリティの音源を効率よく作成できるのがメリットです。ある程度の音楽知識や作曲経験があるユーザーに適しており、細かい音楽的ニュアンスを表現するのにも向いています。

Amper MusicやLoudlyなどのツールがこのカテゴリに該当し、既存のメロディをAIでブラッシュアップしたい場合にも便利です。自作曲のアレンジや、クライアント向け楽曲制作にも活用されています。

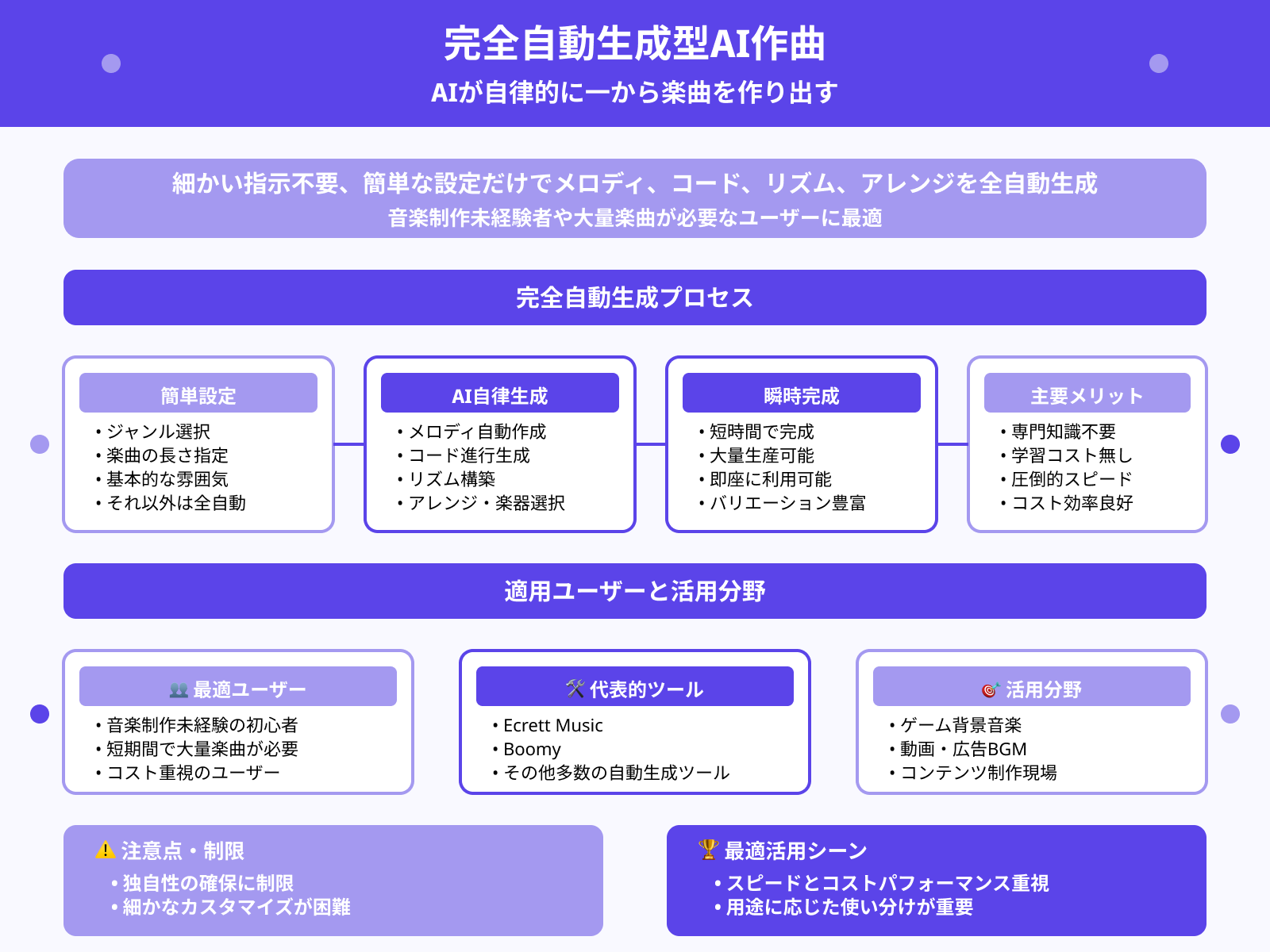

完全自動生成型

完全自動生成型は、ユーザーが細かい指示を出さなくても、AIが自律的に楽曲を一から作り出すタイプです。ジャンルや長さなどの簡単な設定だけで、メロディ、コード、リズム、アレンジを全自動で生成します。

音楽制作に全く慣れていない初心者や、短期間で大量の楽曲が必要なユーザーに最適です。代表的なツールにはEcrett MusicやBoomyがあり、ゲーム、動画、広告などの背景音楽の作成に多く活用されています。

ただし、独自性の確保や細かなカスタマイズには制限があるため、用途に応じた使い分けが重要です。特にコンテンツ制作現場では、スピードとコストパフォーマンスを重視する際に重宝されています。

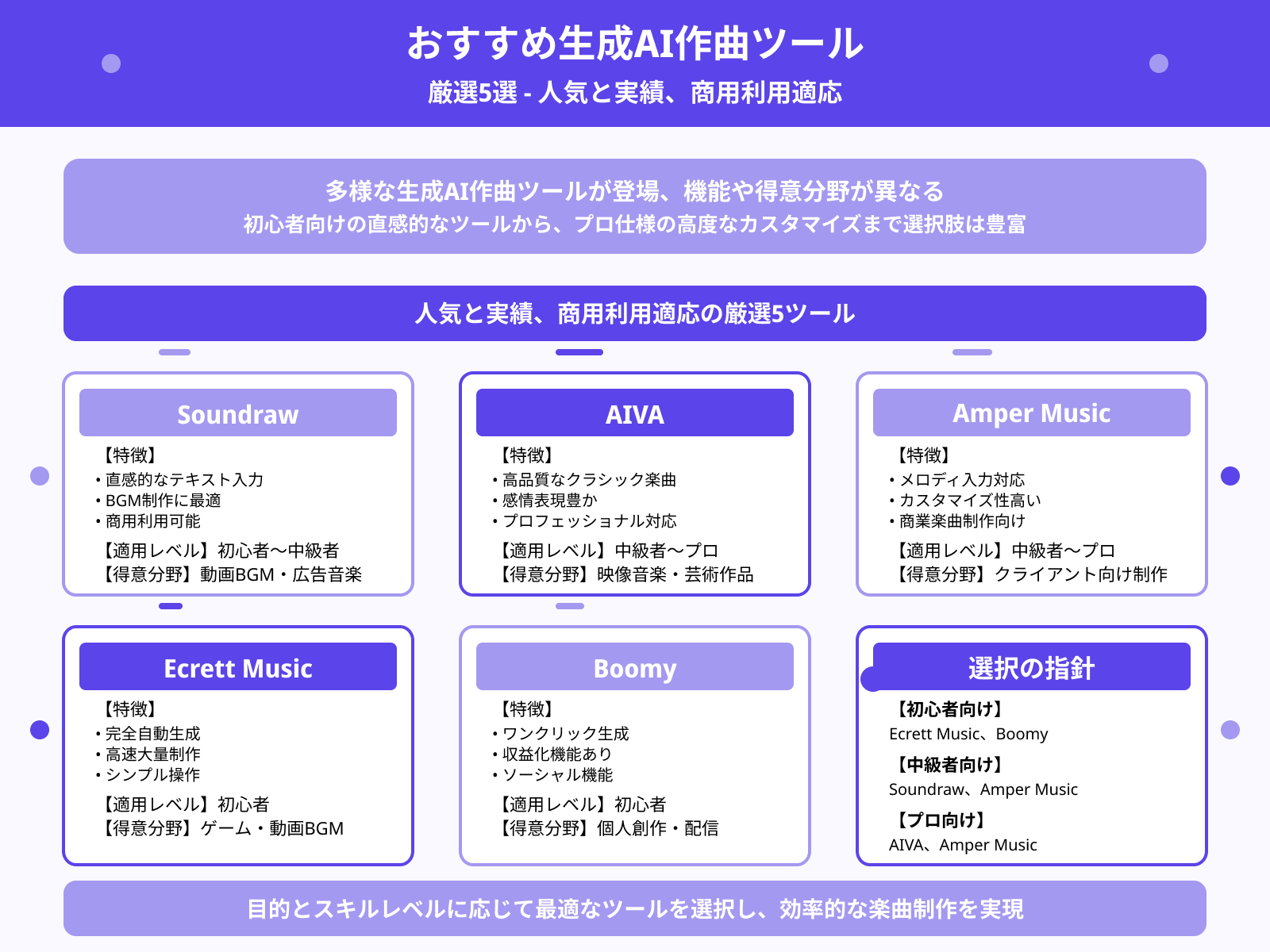

おすすめ生成AI作曲ツール5選

現在、さまざまな生成AI作曲ツールが登場しており、それぞれの機能や得意分野が異なります。初心者向けの直感的なツールから、プロ仕様の高度なカスタマイズができるツールまで選択肢は豊富です。

ここでは、特に人気と実績があり、商用利用にも適したおすすめの生成AI作曲ツール5つを厳選して紹介します。

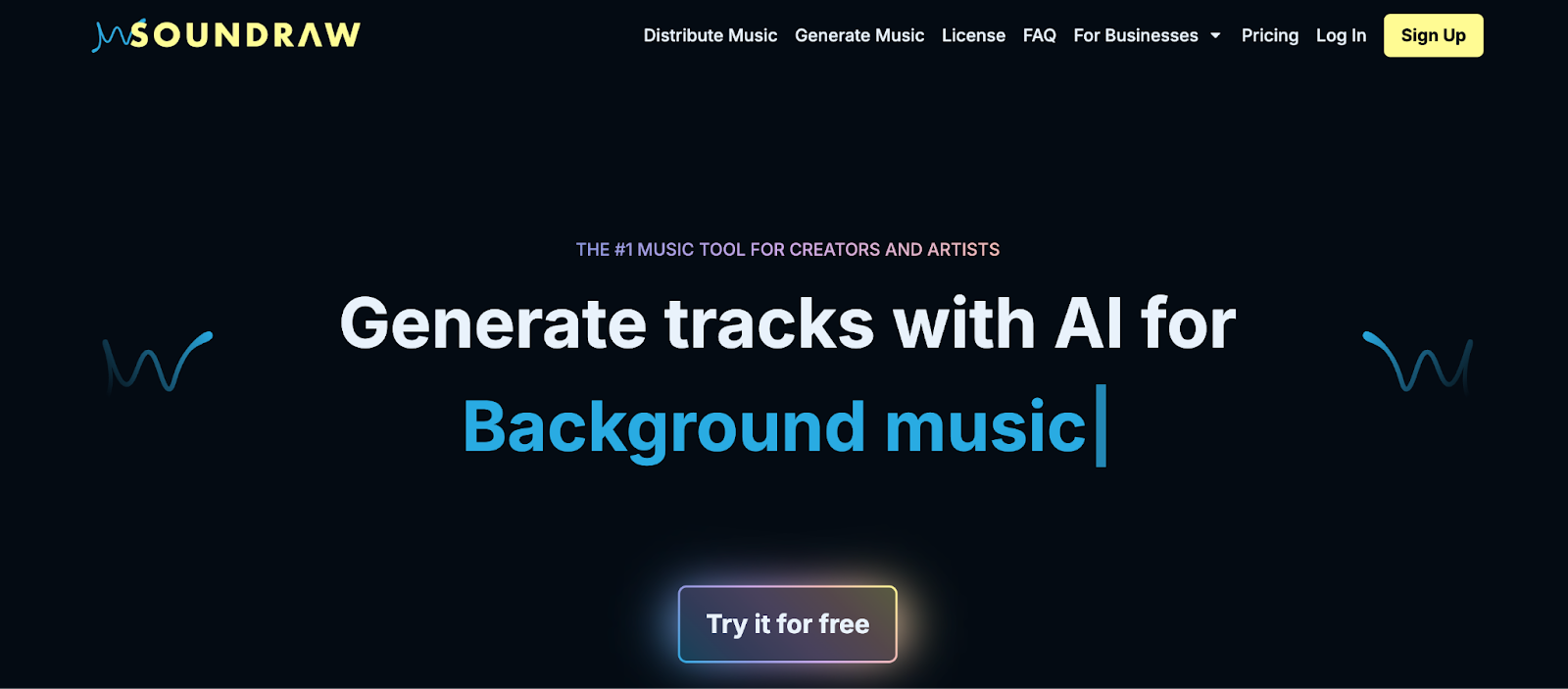

Soundraw

Soundrawは、日本発のAI音楽生成ツールで、特に初心者でも使いやすい直感的なインターフェースが特徴です。

ユーザーが曲のジャンルやムード、長さなどを指定すると、AIが複数の楽曲候補を自動生成します。さらに、メロディや伴奏パートの編集も可能で、用途に合わせたカスタマイズがしやすくなっています。

動画クリエイターやマーケティング担当者に人気が高く、商用利用も許可されています。プロンプト入力不要で操作できるため、音楽知識がなくても質の高い楽曲を素早く作成できます。

特にYouTubeや広告用BGM作成に適しており、WebコンテンツやSNS動画用の短尺BGM制作にも強みを発揮します。

AIVA

AIVA(Artificial Intelligence Virtual Artist)は、クラシックや映画音楽風の楽曲生成を得意とするAI作曲ツールです。

作曲の知識がない人でも簡単に操作でき、ジャンルやスタイルを選択するだけでオリジナル楽曲が完成します。特に、シンフォニックなサウンドやゲーム音楽、映像作品向けのBGM制作に最適です。

プロフェッショナル仕様の編集機能も搭載されており、細かい音楽的要素の調整が可能です。商用利用にも対応しており、個人クリエイターから映像制作会社まで幅広く活用されています。

AIならではのスピードとクリエイティブの両立が魅力です。映画のトレーラーやドキュメンタリー作品のサウンドトラック作成でも利用されています。

Amper Music

Amper Musicは、ユーザーが曲のムードやジャンル、楽器構成を選び、AIがそれに基づいて楽曲を生成するタイプのツールです。特に動画制作者や広告業界での利用が多く、シンプルな操作でプロ品質の楽曲を作れることが強みです。

メロディやコード進行の入力にも対応しており、独自性の高い楽曲制作が可能です。API連携もできるため、大規模なコンテンツ制作や企業の音楽ニーズにも対応します。

商用利用が認められており、クリエイターが自分のブランドやプロジェクトで安心して活用できる点も人気の理由です。企業のプレゼン動画やプロモーション映像用BGMとしても高い評価を得ています。

Ecrett Music

Ecrett Musicは、完全自動生成型のAI作曲ツールで、ユーザーがジャンル、ムード、長さなどの基本情報を選ぶだけで楽曲を生成します。動画、ゲーム、プレゼンテーションなど、さまざまな用途に適した音楽を短時間で作成可能です。

ユーザーインターフェースがシンプルで、音楽制作初心者でも簡単に使える点が評価されています。商用利用にも対応し、生成した楽曲はライセンスフリーで幅広いプロジェクトに使用できます。

特にスピードと手軽さを重視するクリエイターにおすすめのツールです。短納期案件や大量のBGMが必要なマルチメディア制作に役立ちます。

Boomy

Boomyは、初心者でもわずか数クリックで楽曲を作成できるAI作曲プラットフォームです。ジャンルやスタイルを選ぶと、AIがメロディ、リズム、アレンジを自動生成します。

作成した楽曲は即座にストリーミング配信やSNSでシェア可能で、一部プランでは収益化にも対応しています。

音楽理論の知識が不要で、インディーズアーティストやコンテンツクリエイターに人気です。商用利用にも柔軟に対応しており、手軽に音楽制作を始めたい人に最適で、カジュアルな作曲から本格的なリリースまで幅広く活用できます。

TikTokやInstagramなどのSNS投稿用楽曲制作にも向いています。

AI作曲の3つの注意点

生成AIを活用した作曲は、効率的かつ手軽に高品質な音楽を制作できる便利な方法ですが、利用にあたってはいくつかの重要な注意点があります。特に、著作権やライセンスの条件、他者と被らない独自性の確保、そしてAI特有の音楽的な限界について理解しておくことが大切です。

ここではAIで作曲する際に注意する点を3つ紹介します。

著作権とライセンスの確認をする

AI作曲ツールを利用して生成した楽曲でも、必ず著作権やライセンスの条件を確認する必要があります。

ツールによっては、無料プランでは商用利用が制限されていたり、生成された楽曲の著作権がユーザーに完全に移転しない場合もあります。特に、配信や販売、商業プロジェクトでの利用を考えている場合は、利用規約の細部まで理解することが重要です。

知らずに規約違反をしてしまうと、後で法的トラブルに発展する可能性があります。

安全に活用するためには、必ず事前に各ツールのライセンスポリシーを確認し、不明点があれば開発元や専門家に問い合わせることが推奨されます。

生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

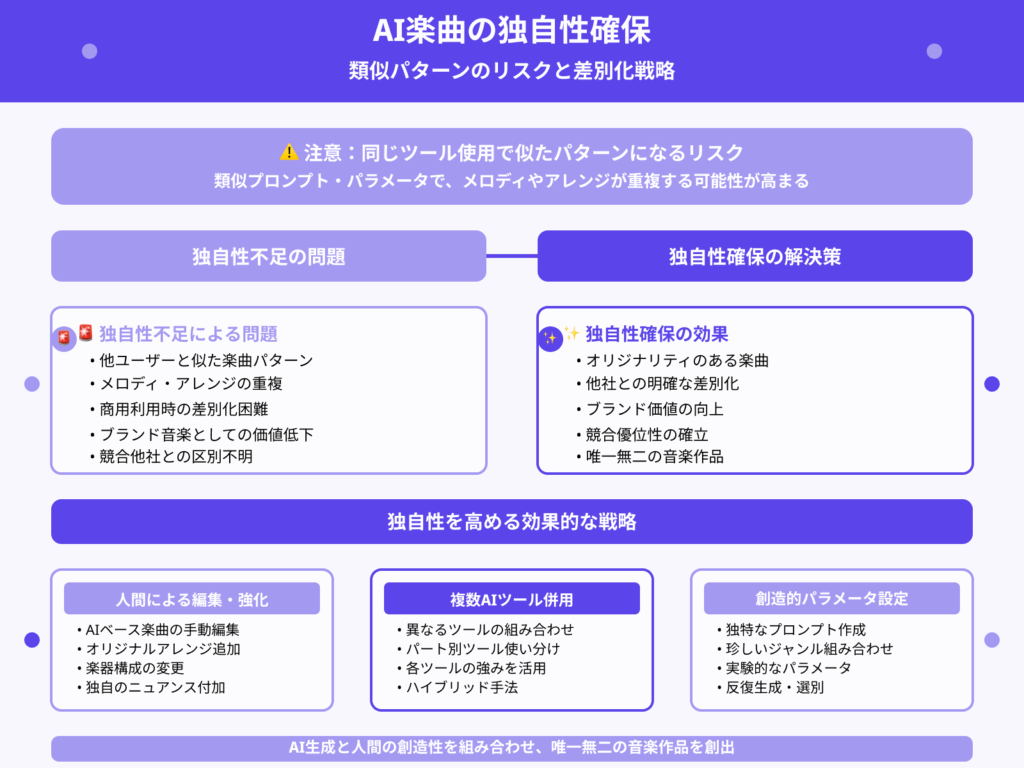

独自性を確保する

生成AIで作られた楽曲は、同じツールを使う他のユーザーと似たパターンになるリスクがあります。特に、プロンプトやパラメータが類似すると、生成されるメロディやアレンジが重複する可能性が高まります。

商用利用やブランド音楽として使用する場合、独自性が欠けると他社との差別化が難しくなるため注意が必要です。このため、AIが生成したベースとなる楽曲を人間が編集・アレンジして独自性を付加することが推奨されます。

さらに、複数のAIツールを併用するなどして、唯一無二の音楽を作り出す工夫も効果的です。

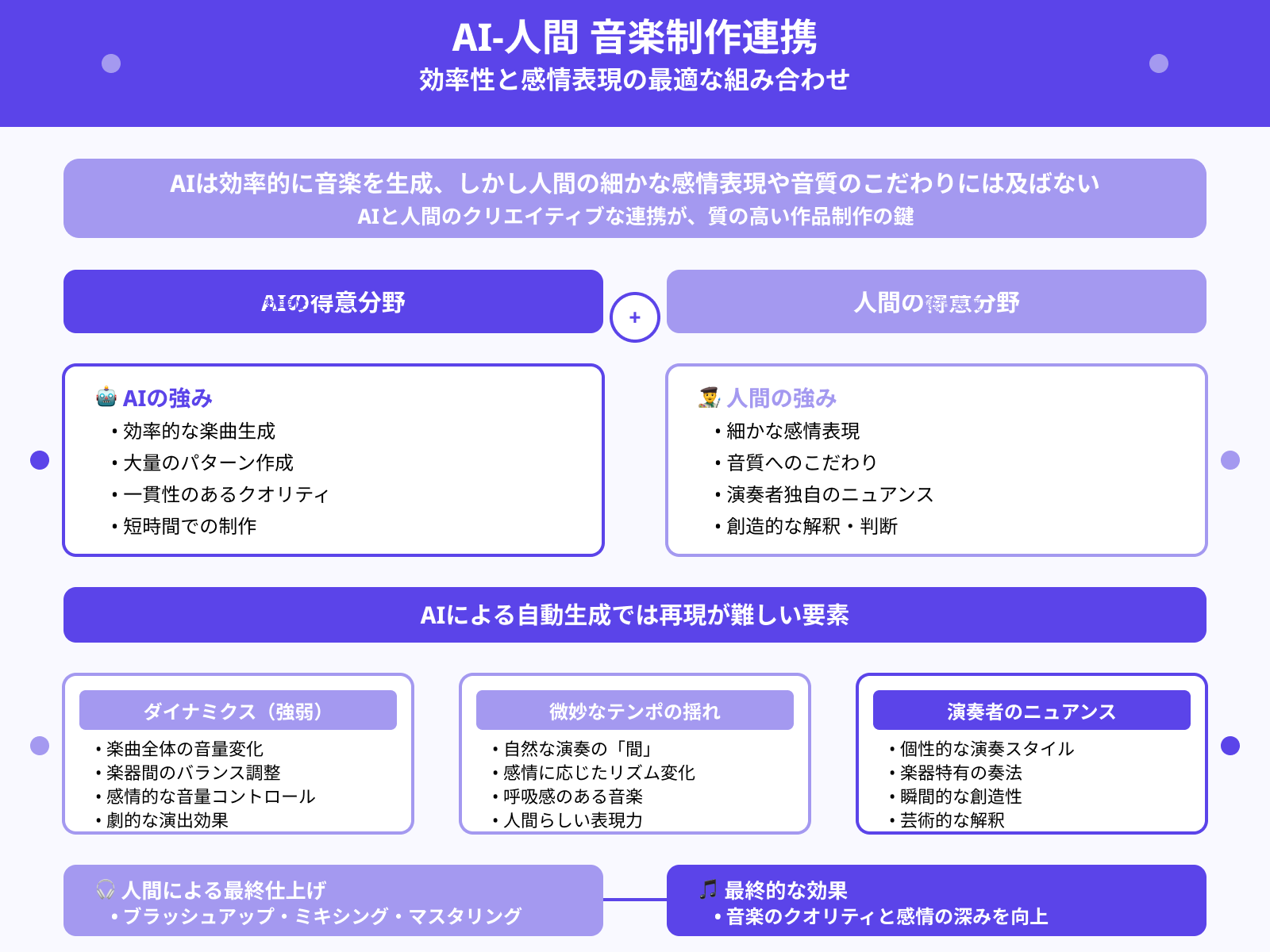

音質や感情表現の限界がある

AIは効率的に音楽を生成できますが、まだ人間のクリエイターが生み出す細かな感情表現や音質のこだわりには及びません。特に、曲のダイナミクス(強弱)、微妙なテンポの揺れ、演奏者独自のニュアンスといった要素は、AIによる自動生成では再現が難しい部分です。

完成した楽曲をそのまま使用するのではなく、人間の手による最終的なブラッシュアップやミキシング・マスタリングを行うことで、音楽のクオリティと感情の深みを高めることができます。

AIと人間のクリエイティブな連携が、質の高い作品制作の鍵となります。

まとめ

生成AIを使った作曲は、音楽制作のハードルを大きく下げ、初心者でも手軽に高品質な楽曲を作れる画期的な手段です。テキスト入力型、メロディ入力型、完全自動生成型といった多様なツールがあり、用途やスキルに応じて選べます。

ただし、著作権やライセンス条件の確認、他ユーザーとの差別化、AI特有の音質や表現の限界には十分な注意が必要です。

AIの力を活用しながら、人間のクリエイティブな工夫を加えることで、独自性と高品質を兼ね備えた音楽制作が実現できます。今後も技術の進化とともに、さらに多彩な作曲スタイルや新しい表現方法が登場するでしょう。