生成AIで漫画を作る方法は?ツールや作成の手順を徹底解説!

AIで漫画って本当に作れるの?どこまで自動化できるのか知りたい。

どのツールを使えばキャラやストーリーを簡単に作れるの?

著作権とかAIの使い方でトラブルにならないか心配…。

生成AIの進化により、文章や画像の生成だけでなく、漫画制作の分野にもAIが本格的に活用され始めています。キャラクター作成や背景描写、ストーリー構成まで、個人でもAIを使って漫画を作る環境が整ってきました。

とはいえ、どのツールをどう使えば漫画が作れるのか、また著作権やクオリティ面での不安を感じる方も多くいます。

そこでこの記事では、生成AIを活用した漫画制作の方法やおすすめのツール、制作手順、実際の活用事例、注意点までを網羅的に解説していきます。

- 生成AIで漫画制作がどう進められるかがわかる

- 漫画制作に使えるおすすめAIツールとその使い方がわかる

- AI漫画を作る際の注意点や著作権リスクがわかる

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで2時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

生成AIで漫画は作れる?

生成AIの技術進化により、これまで手作業が必須だった漫画制作の現場にも新しい可能性が広がっています。

ここからは、生成AIがどのように漫画制作に使われているのか、その背景や変化のポイントを解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

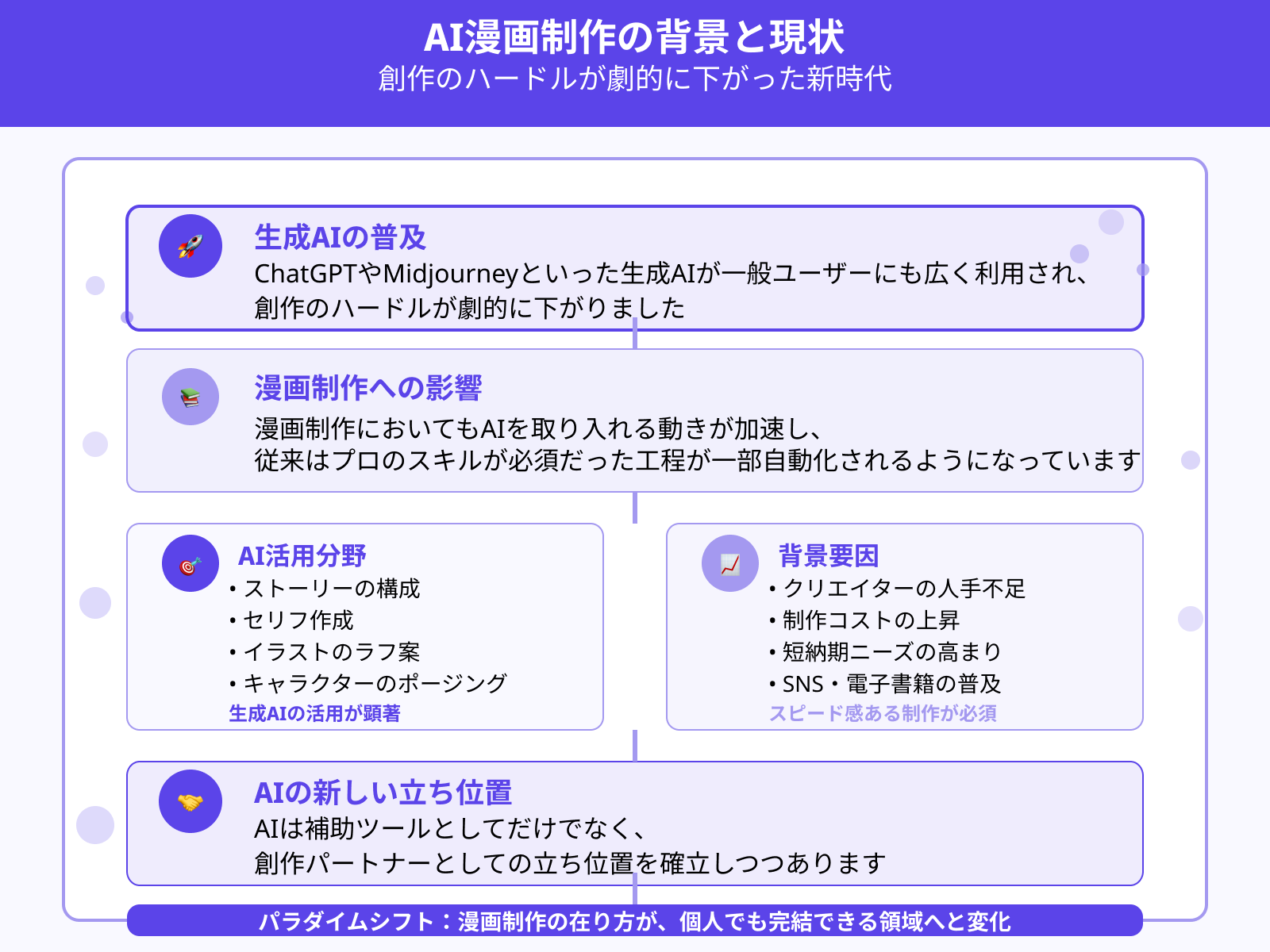

生成AIが漫画制作に活用され始めた背景

近年、ChatGPTやMidjourneyといった生成AIが一般ユーザーにも広く利用されるようになり、創作のハードルが劇的に下がりました。

この流れの中で、漫画制作においてもAIを取り入れる動きが加速し、従来はプロのスキルが必須だった工程が一部自動化されるようになっています。特にストーリーの構成やセリフ、イラストのラフ案、キャラクターのポージングなどにおいて、生成AIの活用が顕著です。

背景としては、クリエイターの人手不足や制作コストの上昇、短納期ニーズの高まりなどが挙げられます。また、個人作家がSNSや電子書籍で漫画を発表する機会が増え、スピード感ある制作方法が求められる時代に突入しました。

こうした背景により、AIは補助ツールとしてだけでなく、創作パートナーとしての立ち位置を確立しつつあります。漫画制作の在り方が、個人でも完結できる領域へと変わり始めているのです。

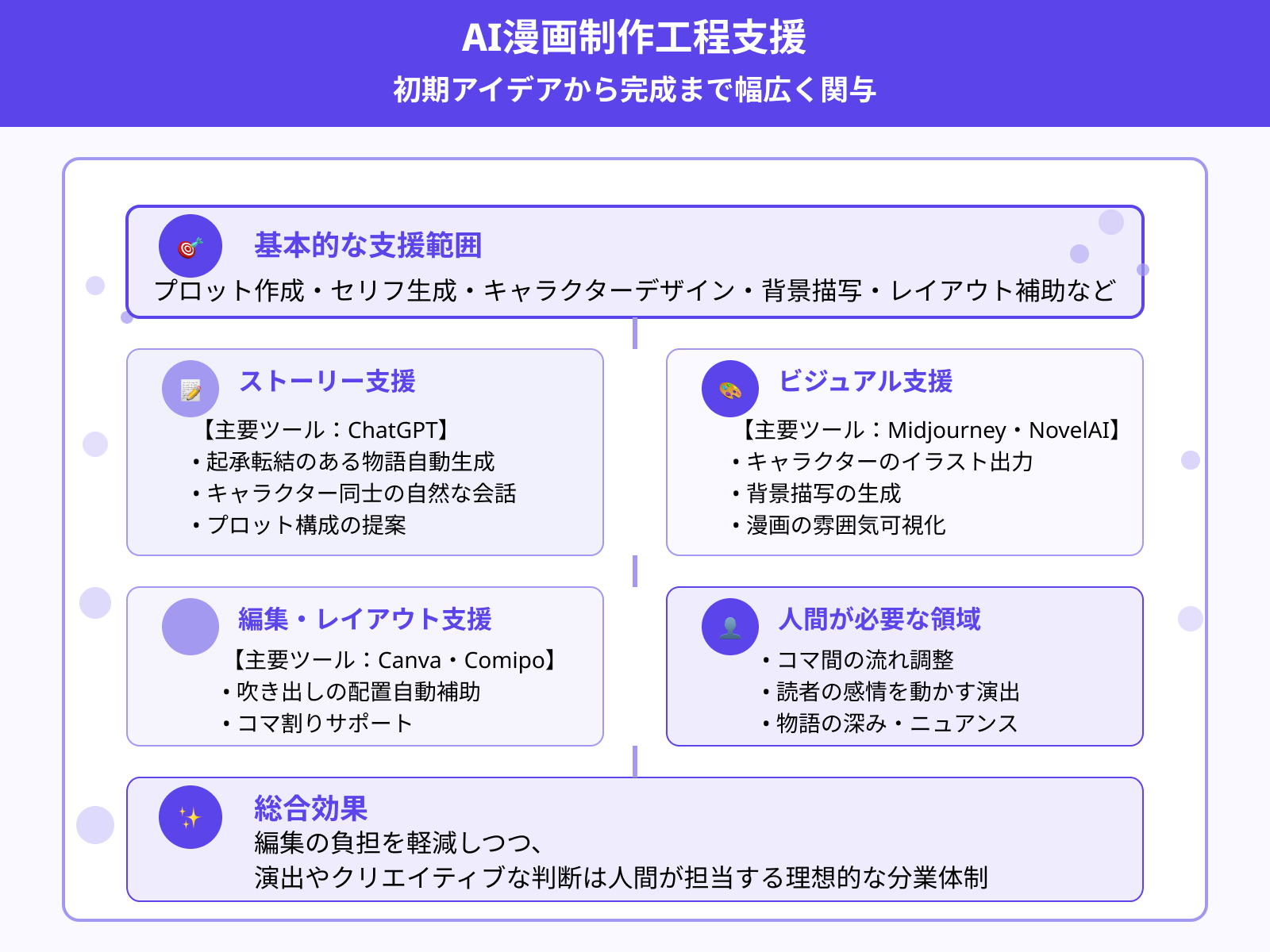

漫画のどの工程をAIが担当できる?

生成AIは、漫画制作における複数の工程を支援できます。

代表的なのは「プロット作成」「セリフ生成」「キャラクターデザイン」「背景描写」「レイアウト補助」などで、初期アイデアから完成までの流れに幅広く関与できます。

ストーリー部分では、ChatGPTを使って起承転結のある物語を自動生成したり、キャラクター同士の自然な会話を生成したりすることが可能です。ビジュアル面では、MidjourneyやNovelAIを使ってキャラや背景のイラストを出力し、漫画の雰囲気を簡単に可視化できます。

また、CanvaやComipoといったツールでは、吹き出しの配置やコマ割りを自動補助する機能も搭載されており、編集の負担を軽減できます。一方で、コマ間の流れや読者の感情をどう動かすかといった“演出”は、まだ人の判断が欠かせない領域です。

AIは“全自動の漫画家”ではなく、“作業効率を高める共同制作者”として機能しているのが現状です。

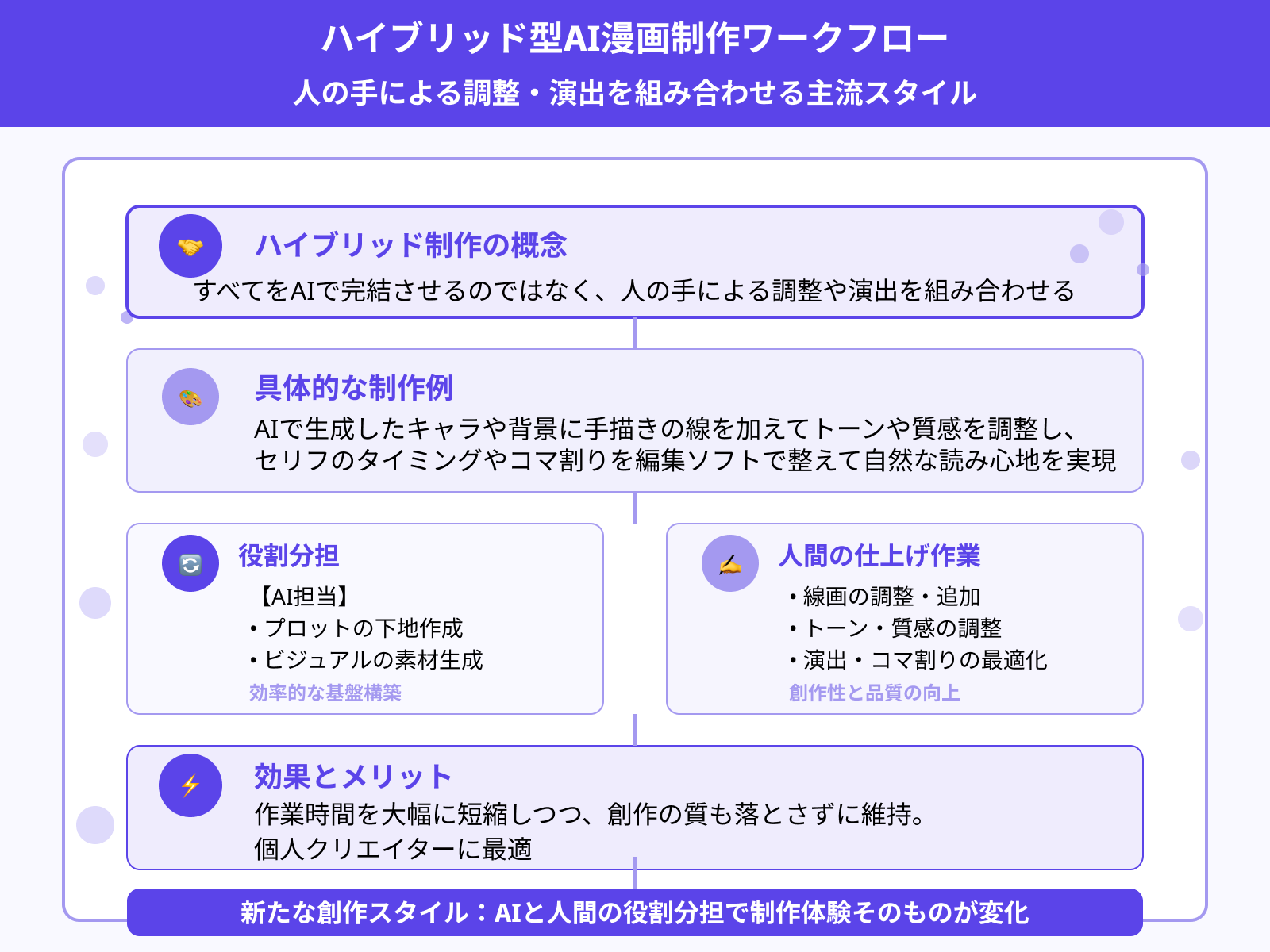

手書きとAIのハイブリッド化が進む現状

現在の漫画制作では、すべてをAIで完結させるのではなく、人の手による調整や演出を組み合わせる「ハイブリッド制作」が主流になりつつあります。

たとえば、AIで生成したキャラや背景に手描きの線を加えてトーンや質感を調整したり、セリフのタイミングやコマ割りを編集ソフトで整えたりすることで、より自然な読み心地を実現可能です。実際、多くのAI漫画制作事例では、プロットやビジュアルの下地をAIに任せ、その後の仕上げを人が担う形が採られています。

これにより、作業時間を大幅に短縮しつつ、創作の質も落とさずに維持できるようになります。特に、限られた時間でSNS投稿やWeb連載を続けたい個人クリエイターにとって、このハイブリッド型ワークフローは非常に相性が良い方法です。

AIと人間の役割分担を明確にすることで、制作体験そのものが変化し、新たな創作スタイルとして定着し始めています。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

漫画制作に使える生成AIツール5選

生成AIを活用した漫画制作を始めるには、目的に合ったツールを選ぶことが重要です。

ここでは、ストーリー作成からビジュアル生成、編集作業までをサポートする代表的なツールを5つ紹介します。

- 1.Midjourney:イラストや背景生成に強い

- 2.NovelAI:アニメ風のキャラクター生成に特化

- 3.ChatGPT:ストーリー・セリフ・構成の生成

- 4.Canva/Comipo:レイアウト・吹き出し処理

- 5.Manga Generator AI:コマ割り付き漫画生成の専用ツール

それぞれ詳しく解説していきます。

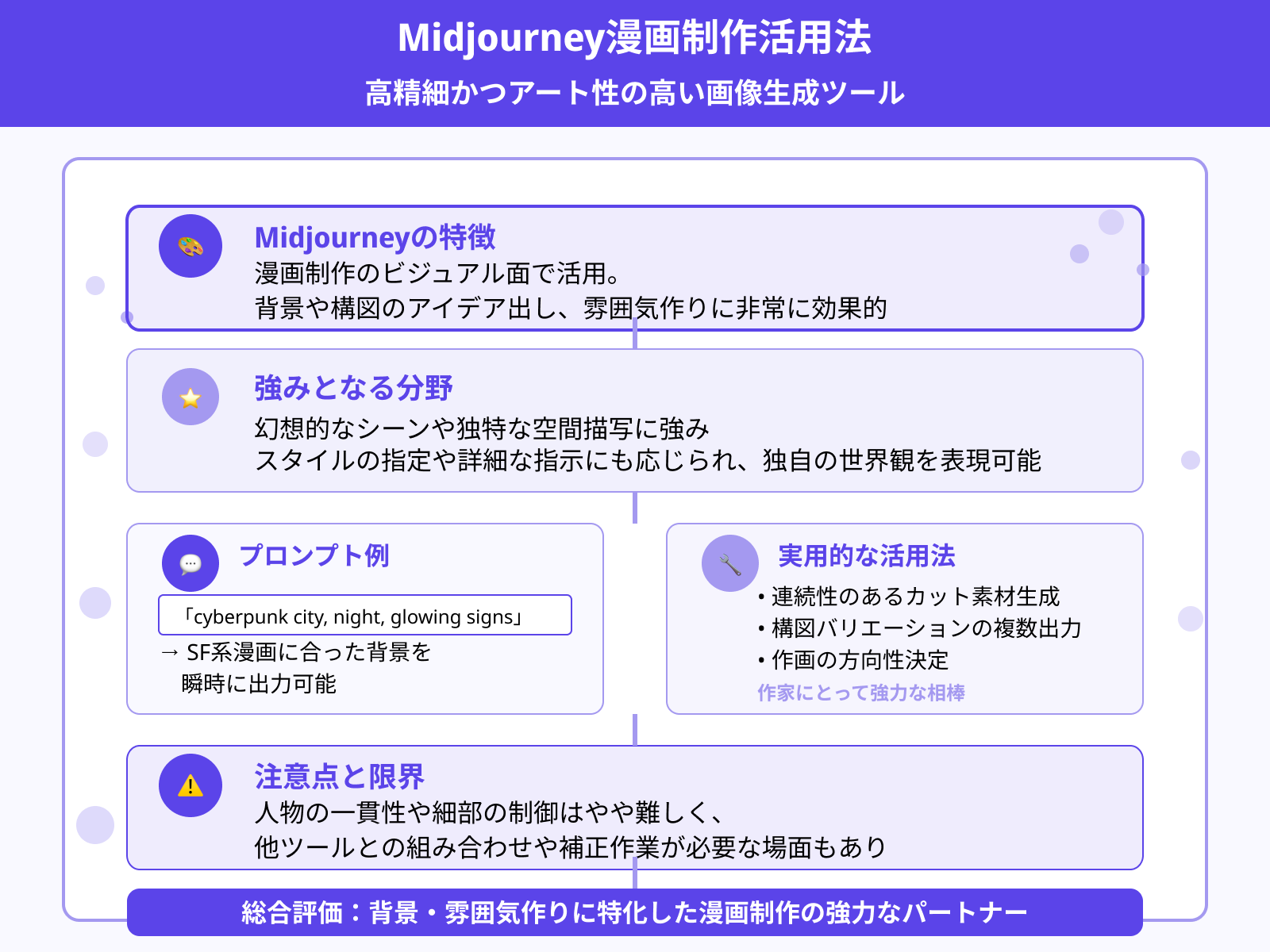

1.Midjourney:イラストや背景生成に強い

Midjourneyは、高精細かつアート性の高い画像を生成できるAIツールとして、漫画制作のビジュアル面で活用されています。特に背景や構図のアイデア出し、雰囲気作りの段階で非常に効果的であり、幻想的なシーンや独特な空間描写に強みを持っています。

プロンプトに「cyberpunk city, night, glowing signs」と入力するだけで、SF系漫画に合った背景を瞬時に出力可能です。Midjourneyはスタイルの指定や詳細な指示にも応じられるため、独自の世界観を表現したい作家にとって強力な相棒となります。

また、連続性のあるカットの素材を生成したり、構図バリエーションを複数出したりと、作画の方向性を決める上でも役立ちます。ただし、人物の一貫性や細部の制御はやや難しいため、他ツールとの組み合わせや補正作業が必要な場面もある点には注意が必要です。

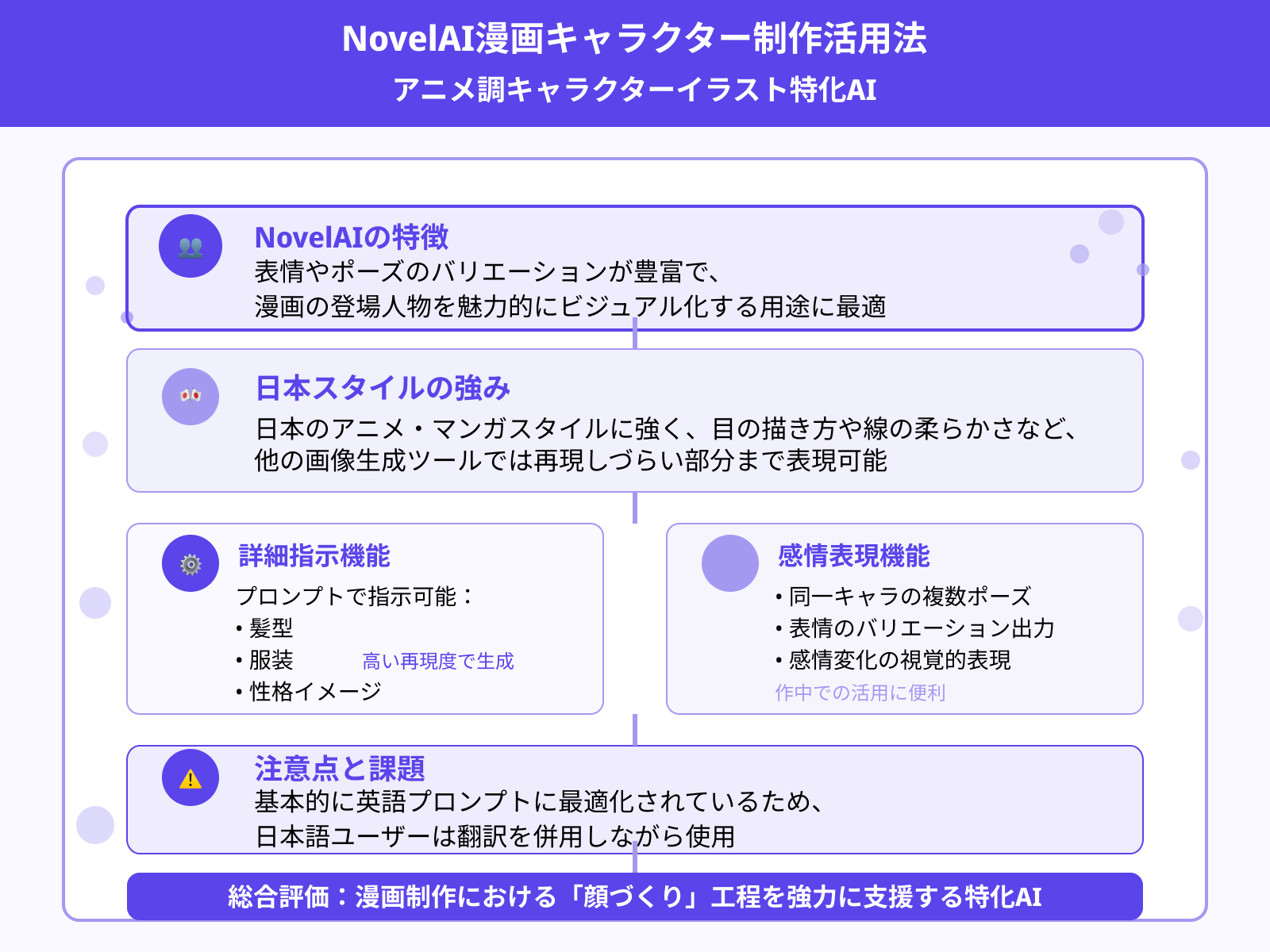

2.NovelAI:アニメ風のキャラクター生成に特化

NovelAIは、アニメ調のキャラクターイラストを得意とする画像生成AIです。特に表情やポーズのバリエーションが豊富で、漫画の登場人物を魅力的にビジュアル化する用途に最適です。

日本のアニメ・マンガスタイルに強く、目の描き方や線の柔らかさなど、他の画像生成ツールでは再現しづらい部分まで表現できます。プロンプトでは髪型、服装、性格イメージまで細かく指示でき、ユーザーが望む外見のキャラを高い再現度で生成可能です。

また、同一キャラクターの複数ポーズや表情の出力にも対応しており、作中での感情変化を視覚的に描く際に非常に便利です。ただし、現在は基本的に英語プロンプトに最適化されているため、日本語ユーザーは翻訳を併用しながら使うのが現実的でしょう。

キャラ作成に特化したAIとしては非常に完成度が高く、漫画制作における「顔づくり」の工程を強力に支援してくれます。

3.ChatGPT:ストーリー・セリフ・構成の生成

ChatGPTは、文章生成に特化した対話型AIであり、漫画の脚本やセリフ作成に広く使われています。起承転結のある物語構成、キャラクターの口調に合ったセリフ、さらには1話ごとのテーマ設計まで自動で提案できる点が大きな強みです。

たとえば、「女子高生2人が偶然異世界に飛ばされる日常系SFコメディを考えてください」といった抽象的な指示にも柔軟に対応してくれます。さらに、「主人公の親友が裏切るシーンのセリフを考えて」など、シーン単位での感情表現にも優れており、作家の発想を広げる手助けとなります。

プロットだけでなく、1ページあたりの構成やセリフの長さにも対応可能で、ネーム作成前の土台として活用しやすい傾向です。一方で、登場人物の関係性が複雑になると整合性に欠ける出力もあるため、出力結果の見直しや再調整は欠かせません。

脚本・構成の作業時間を圧倒的に短縮したい場合に、最も導入しやすいツールといえるでしょう。ChatGPTの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

4.Canva/Comipo:レイアウト・吹き出し処理

Canvaはグラフィック制作ツールとして知られていますが、漫画制作にも応用可能なテンプレートや編集機能が充実しています。コマ割り構成、吹き出し挿入、文字入れ、キャプションの配置などを直感的に操作できるため、デザイン経験がない人でも簡単に漫画編集が行えます。

一方、Comipoは日本発のマンガ制作ソフトで、3Dモデルのキャラクターを使ってコマを組み立てる方式が特徴です。プリセットのポーズや表情を選ぶだけでコマを量産でき、吹き出しのスタイルやフォントも豊富に揃っています。

Canvaは自由度が高く、写真やAI生成画像の取り込みに優れるのに対し、Comipoはパターン化された構成が得意で、時短制作に向いています。どちらも商用利用に対応しており、Web公開や電子書籍への出力もスムーズです。

素材と構成を整理する工程で活躍する、編集特化型ツールとして活用価値が高い存在です。

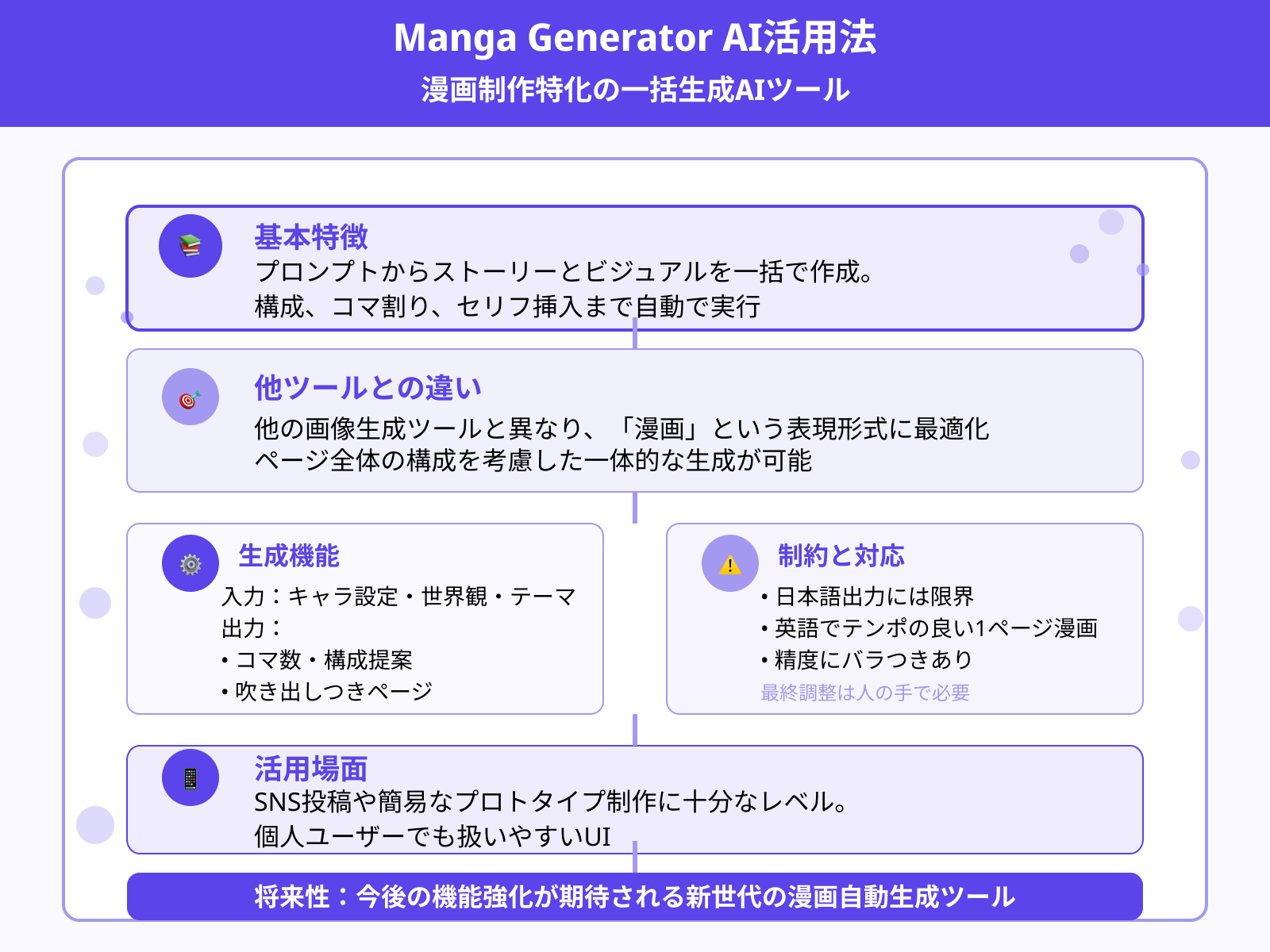

5.Manga Generator AI:コマ割り付き漫画生成の専用ツール

Manga Generator AIは、漫画制作に特化した生成AIツールであり、プロンプトからストーリーとビジュアルを一括で作成できるのが特徴です。他の画像生成ツールと異なり、「漫画」という表現形式に最適化されており、構成、コマ割り、セリフ挿入まで自動で行える点が魅力です。

プロンプトでキャラの設定や世界観、テーマを入力すると、それに合わせたコマ数・構成・吹き出しつきのページを提案してくれます。まだ日本語での出力には限界がありますが、英語で使うとテンポの良い1ページ漫画が生成可能です。

SNS投稿や簡易なプロトタイプ制作に使うには十分なレベルで、個人ユーザーでも扱いやすいUIとなっています。ただし、出力された画像やセリフの精度にはバラつきがあり、最終的には人の手で調整が必要です。

今後の機能強化が期待される、新世代の漫画自動生成ツールとして注目されています。

ChatGPTで漫画のストーリーやセリフを作る方法

漫画制作の土台となるストーリーとセリフの設計は、ChatGPTを活用することで大幅に効率化できます。

ここでは、プロンプトの工夫によって、物語の構成やキャラクターのやりとりを自然に展開させる方法を紹介します。

それぞれ詳しく解説していきます。

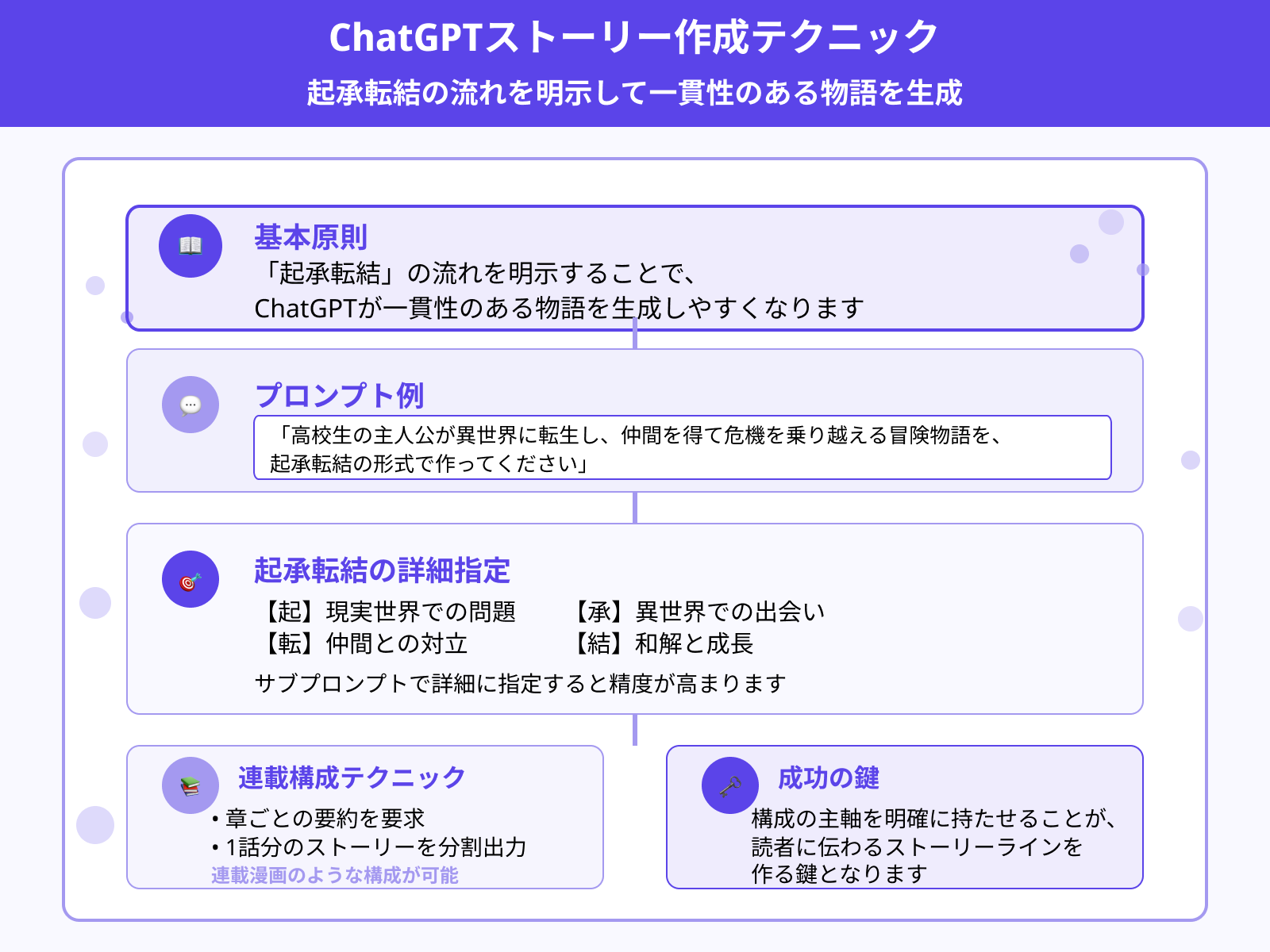

起承転結を意識したストーリー構成のプロンプト例

ストーリー作成では、「起承転結」の流れを明示することで、ChatGPTが一貫性のある物語を生成しやすくなります。

たとえば「高校生の主人公が異世界に転生し、仲間を得て危機を乗り越える冒険物語を、起承転結の形式で作ってください」という指示を与えると、段落ごとに明確な展開を描くことが可能です。各段階にサブプロンプトを追加し、「起=現実世界での問題」「承=異世界での出会い」「転=仲間との対立」「結=和解と成長」など、詳細に指定すると精度が高まります。

また、章ごとの要約を求めたり、1話分のストーリーを分割して出力させることで、連載漫画のような構成も可能です。構成の主軸を明確に持たせることが、読者に伝わるストーリーラインを作る鍵となります。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプト作成のコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

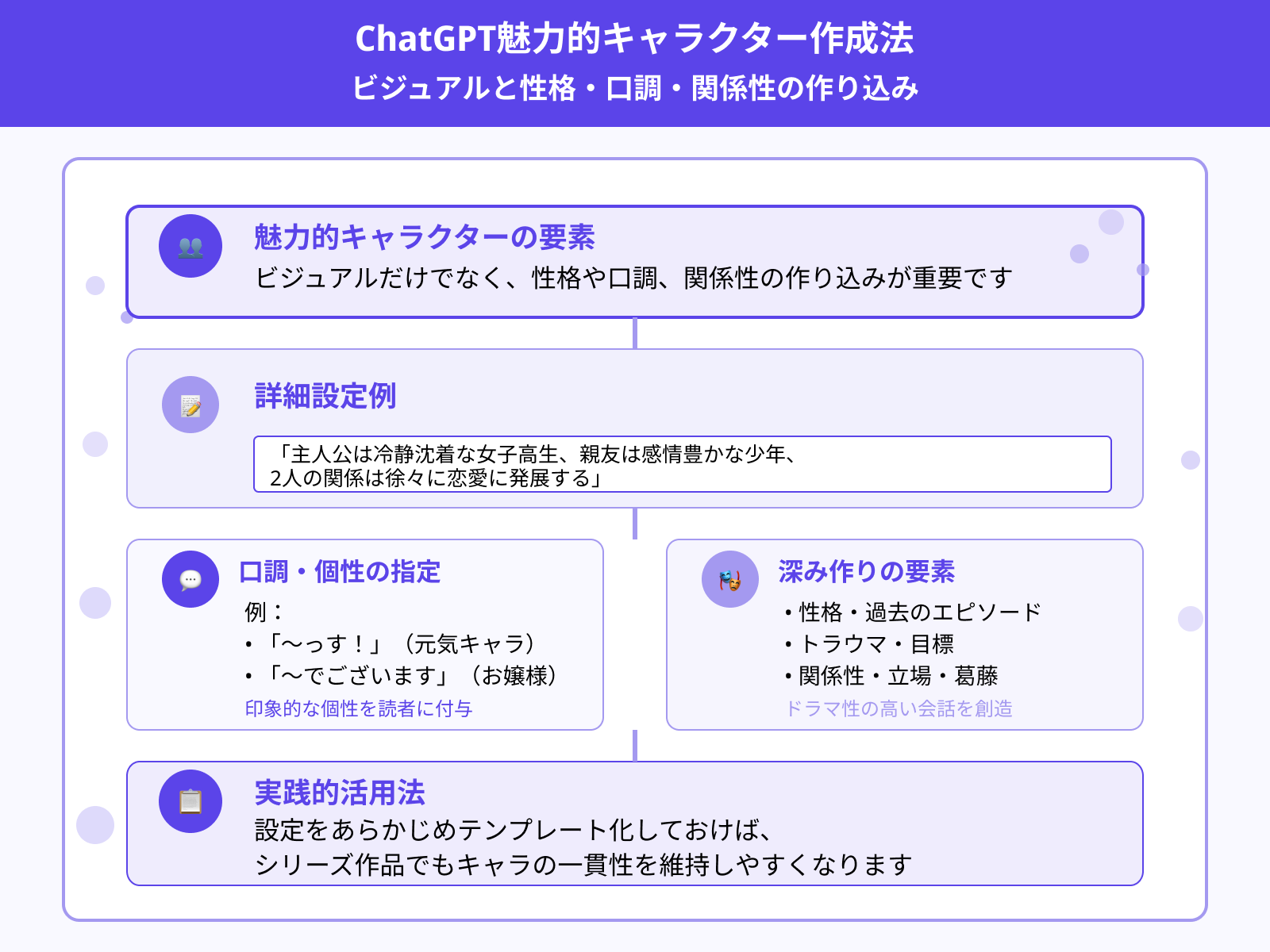

キャラ設定・口調・関係性の作り込み方

キャラクターを魅力的に描くには、ビジュアルだけでなく、性格や口調、関係性の作り込みが重要です。

ChatGPTでは「主人公は冷静沈着な女子高生、親友は感情豊かな少年、2人の関係は徐々に恋愛に発展する」といった設定を詳細に入力することで、それに即したセリフや行動を生成できます。また、キャラごとに口調のトーン(例:「〜っす!」「〜でございます」など)を指定すれば、読者に印象的な個性を与えやすくなります。

性格や過去のエピソード、トラウマ、目標なども盛り込んでおくと、より深みのある描写が可能です。複数キャラクターの関係性を記述し、それぞれの立場や葛藤に応じたセリフを展開させることで、ドラマ性の高い会話を作成できます。

設定をあらかじめテンプレート化しておけば、シリーズ作品でもキャラの一貫性を維持しやすくなります。

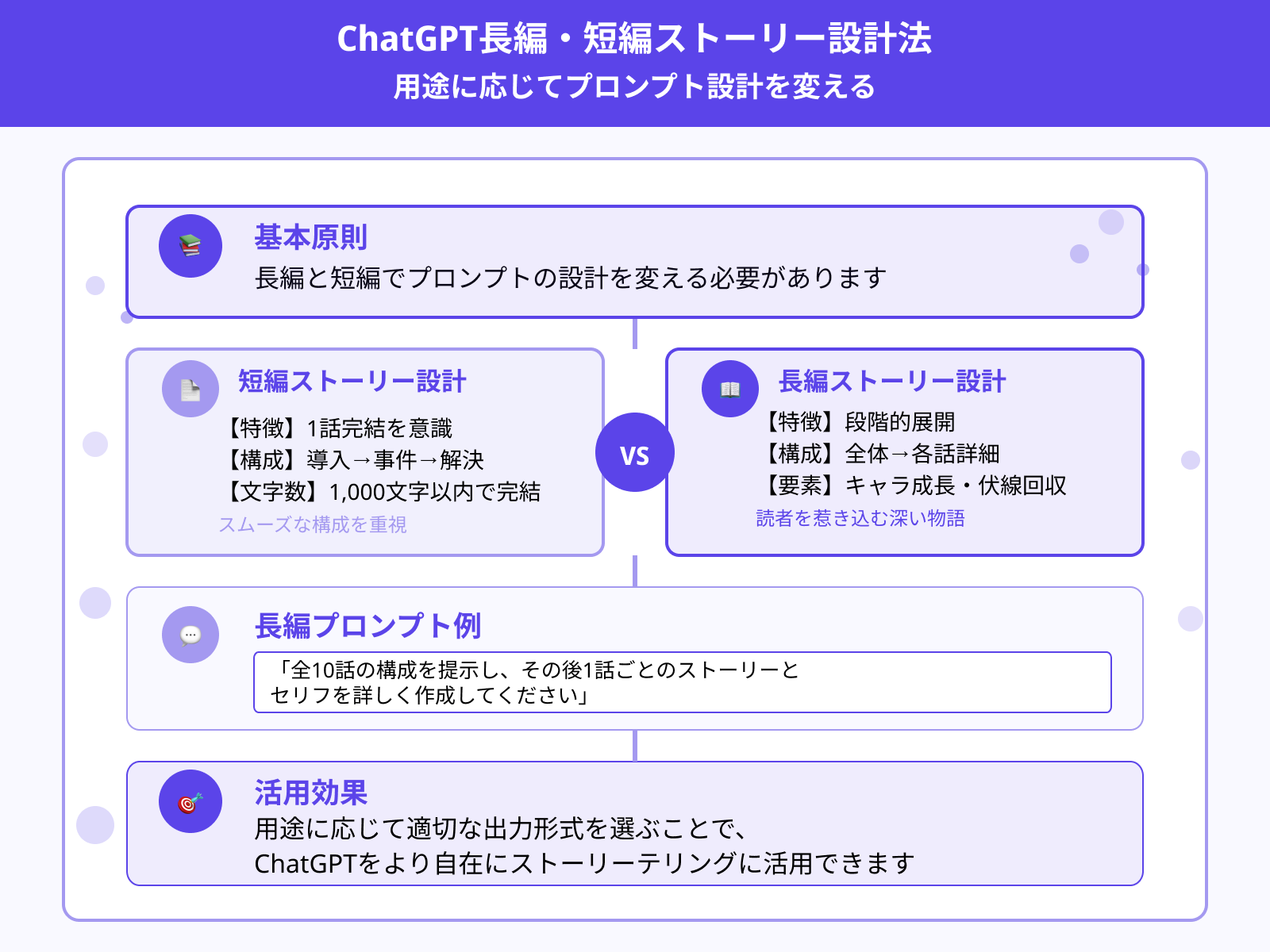

長編と短編のプロンプトの使い分け

ChatGPTにストーリーを生成させる際は、長編と短編でプロンプトの設計を変える必要があります。

短編では1話完結を意識して、「導入→事件→解決」を1,000文字以内で完結させるような構成を求めるとスムーズです。一方、長編の場合は全体のストーリー構成(全10話、各話の要点など)を先に作らせてから、1話ごとに詳細を深掘りしていく流れがおすすめです。

たとえば、「全10話の構成を提示し、その後1話ごとのストーリーとセリフを詳しく作成してください」といったプロンプトで指示を出すと、ChatGPTが段階的に展開してくれます。また、長編ではキャラの成長や伏線回収などを意識させることで、より読者を惹き込む物語を作ることが可能です。

用途に応じて適切な出力形式を選ぶことで、ChatGPTをより自在にストーリーテリングに活用できます。

画像生成AIで漫画のキャラ・背景を描くコツ

キャラクターや背景のビジュアル表現は、漫画の世界観を決定づける重要な要素です。

ここでは、画像生成AIを使って一貫性のある魅力的なビジュアルを作るためのポイントを解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

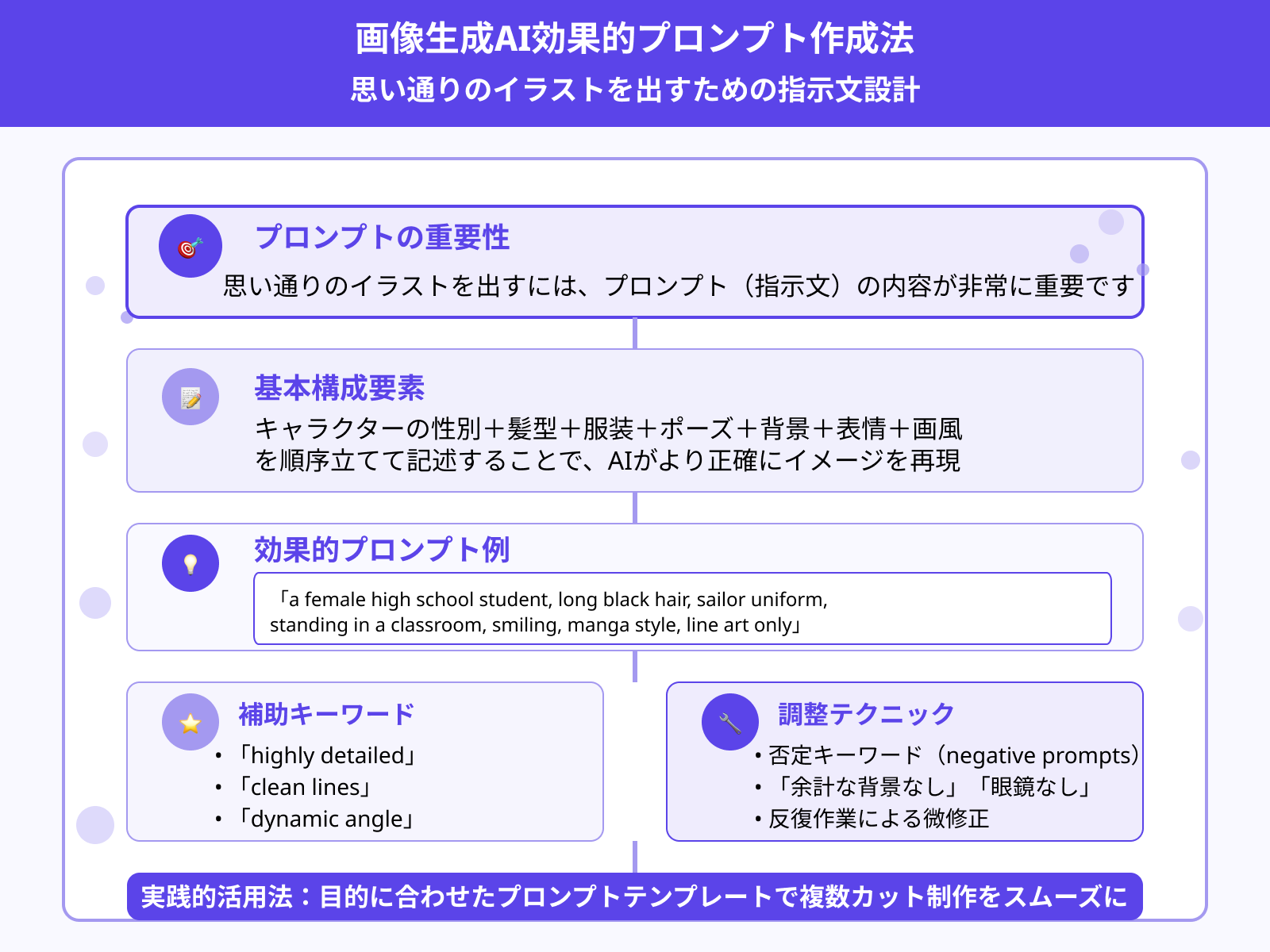

プロンプトの構文・キーワードの工夫

画像生成AIを使って思い通りのイラストを出すには、プロンプト(指示文)の内容が非常に重要です。「キャラクターの性別+髪型+服装+ポーズ+背景+表情+画風」といった要素を順序立てて記述することで、AIはより正確にイメージを再現します。

たとえば、「a female high school student, long black hair, sailor uniform, standing in a classroom, smiling, manga style, line art only」といった構文は非常に効果的です。また、「highly detailed」「clean lines」「dynamic angle」などの補助キーワードを加えることで、完成度の高い出力が得られやすくなります。

否定キーワード(negative prompts)を使って「余計な背景なし」「眼鏡なし」なども調整可能です。生成された画像を比較しながらプロンプトを微修正する反復作業が、最適なビジュアルに近づくコツといえます。

目的に合わせたプロンプトのテンプレートを準備しておくと、複数カットの制作もスムーズに行えます。

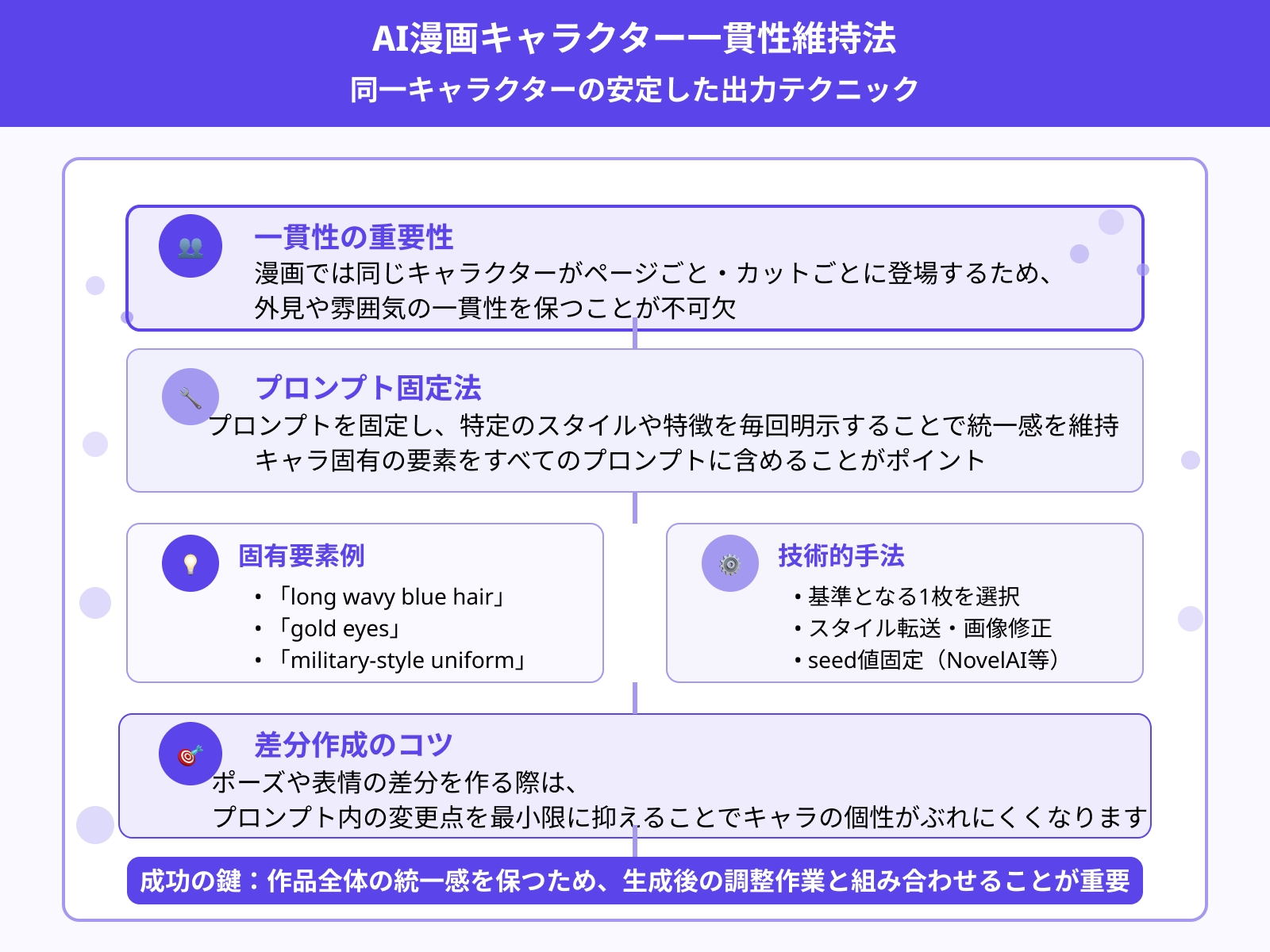

一貫性のあるキャラクターデザインの保ち方

漫画では、同じキャラクターがページごと・カットごとに登場するため、外見や雰囲気の一貫性を保つことが不可欠です。

画像生成AIでは、同一キャラクターを安定して出力するのが課題ですが、プロンプトを固定し、特定のスタイルや特徴を毎回明示することで統一感を維持できます。たとえば「long wavy blue hair」「gold eyes」「military-style uniform」など、キャラ固有の要素をすべてのプロンプトに含めておくことがポイントです。

また、出力結果の中から基準となる1枚を選び、それをもとにスタイル転送や画像修正を行う手法も効果的です。NovelAIなど一部のツールでは「seed値」を固定することで、より再現性の高い出力が可能になるため活用するとよいでしょう。

ポーズや表情の差分を作る際も、プロンプト内の変更点を最小限に抑えることでキャラの個性がぶれにくくなります。作品全体の統一感を保つためには、生成後の調整作業と組み合わせることが成功の鍵となります。

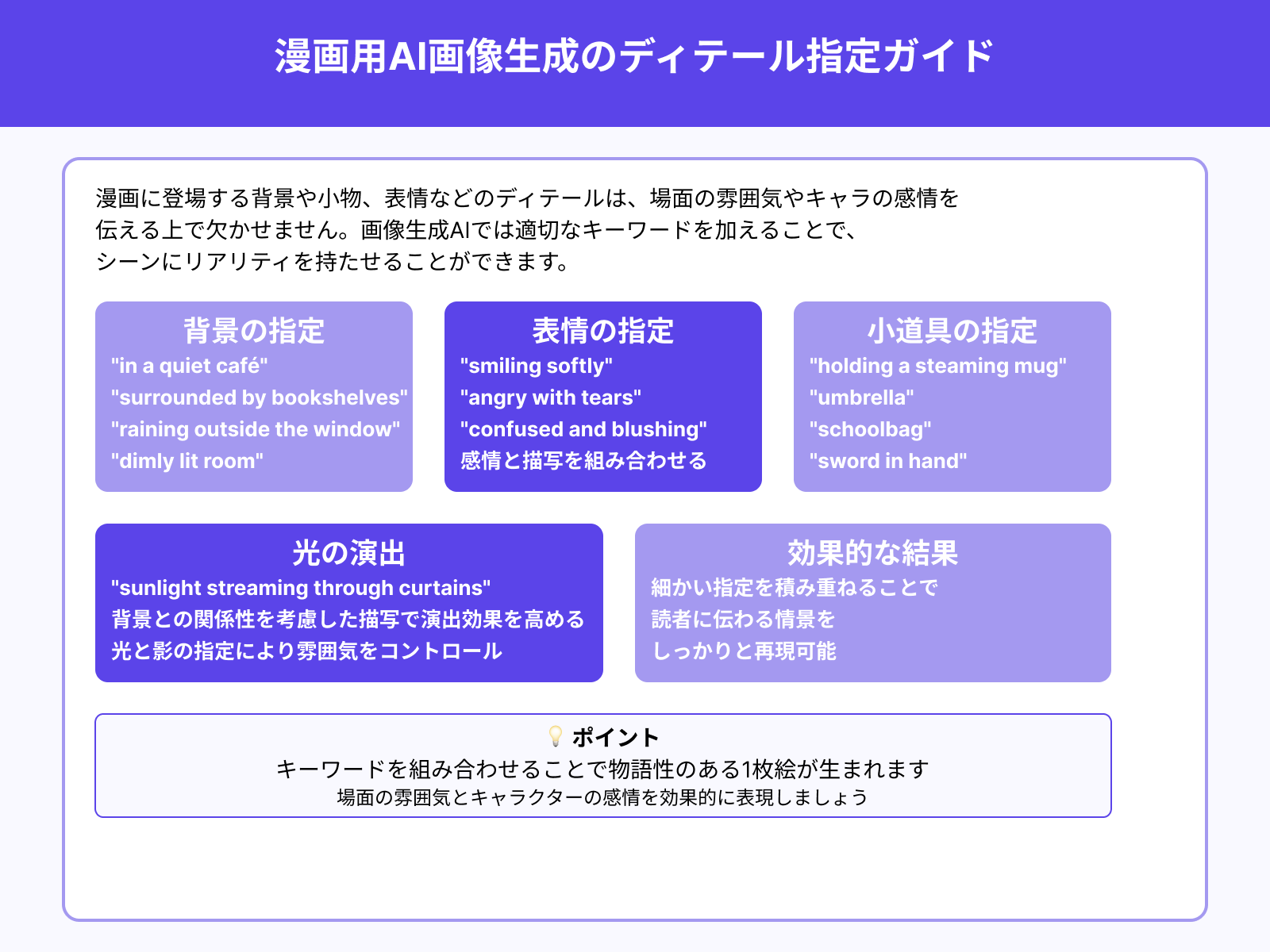

背景・小物・表情を細かく指定する方法

漫画に登場する背景や小物、表情などのディテールは、場面の雰囲気やキャラの感情を伝える上で欠かせません。

画像生成AIでは、「in a quiet café」「surrounded by bookshelves」「holding a steaming mug」などのキーワードを加えることで、シーンにリアリティを持たせられます。表情に関しては、「smiling softly」「angry with tears」「confused and blushing」など、感情と描写を組み合わせることで繊細なニュアンスを再現可能です。

また、小道具に関する指定も「umbrella」「schoolbag」「sword in hand」といった形で明示することで、物語性のある1枚絵が生まれます。背景との関係性を考慮し、「raining outside the window」「dimly lit room」「sunlight streaming through curtains」といった描写を加えると演出効果が高まります。

こうした細かい指定を積み重ねることで、読者に伝わる情景がしっかりと伝えられる漫画用ビジュアルが作成可能です。

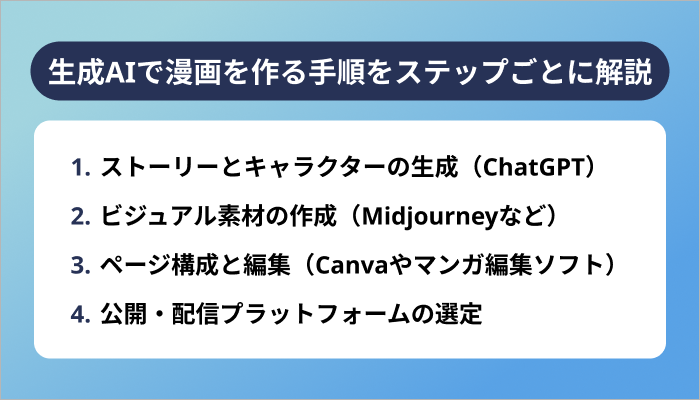

生成AIで漫画を作る手順をステップごとに解説

生成AIを活用すれば、個人でも短時間で本格的な漫画を制作できるようになります。

ここでは、アイデアから公開までの具体的な手順を4つのステップに分けて紹介します。

- Step1:ストーリーとキャラクターの生成(ChatGPT)

- Step2:ビジュアル素材の作成(Midjourneyなど)

- Step3:ページ構成と編集(Canvaやマンガ編集ソフト)

- Step4:公開・配信プラットフォームの選定

それぞれ詳しく解説していきます。

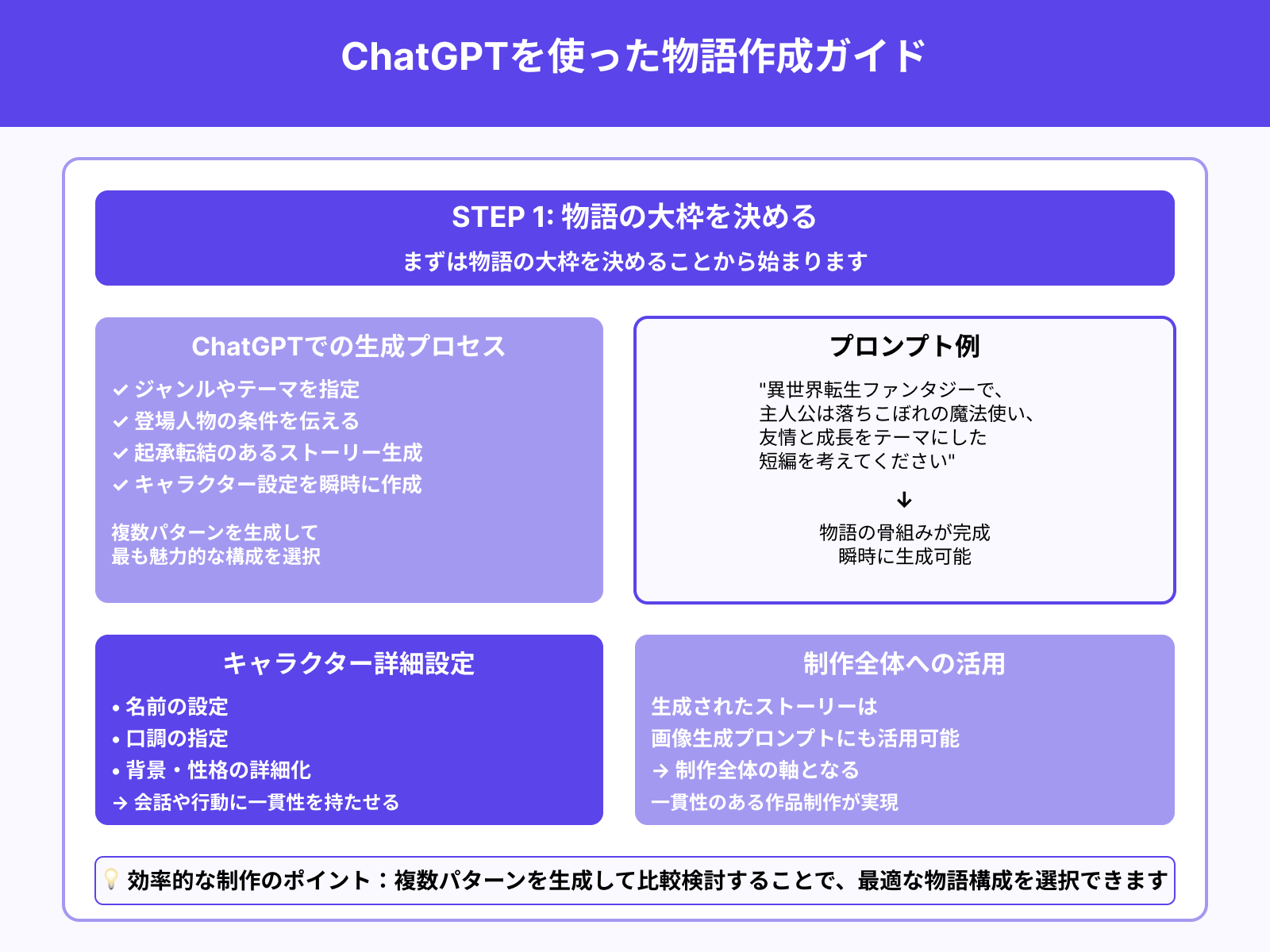

Step1:ストーリーとキャラクターの生成(ChatGPT)

まずは物語の大枠を決めることから始まります。

ChatGPTを使えば、ジャンルやテーマ、登場人物の条件を伝えるだけで、起承転結のあるストーリーやキャラクター設定を瞬時に生成可能です。たとえば「異世界転生ファンタジーで、主人公は落ちこぼれの魔法使い、友情と成長をテーマにした短編を考えてください」といったプロンプトで物語の骨組みが出来上がります。

キャラクターごとに名前、口調、背景、性格を具体的に指定することで、会話や行動に一貫性を持たせることが可能です。この段階では複数のパターンを生成させて比較し、最も魅力的な構成を選ぶのが効率的です。

また、ChatGPTで生成されたストーリーは、後の画像生成プロンプトにもそのまま活用できるため、制作全体の軸となります。

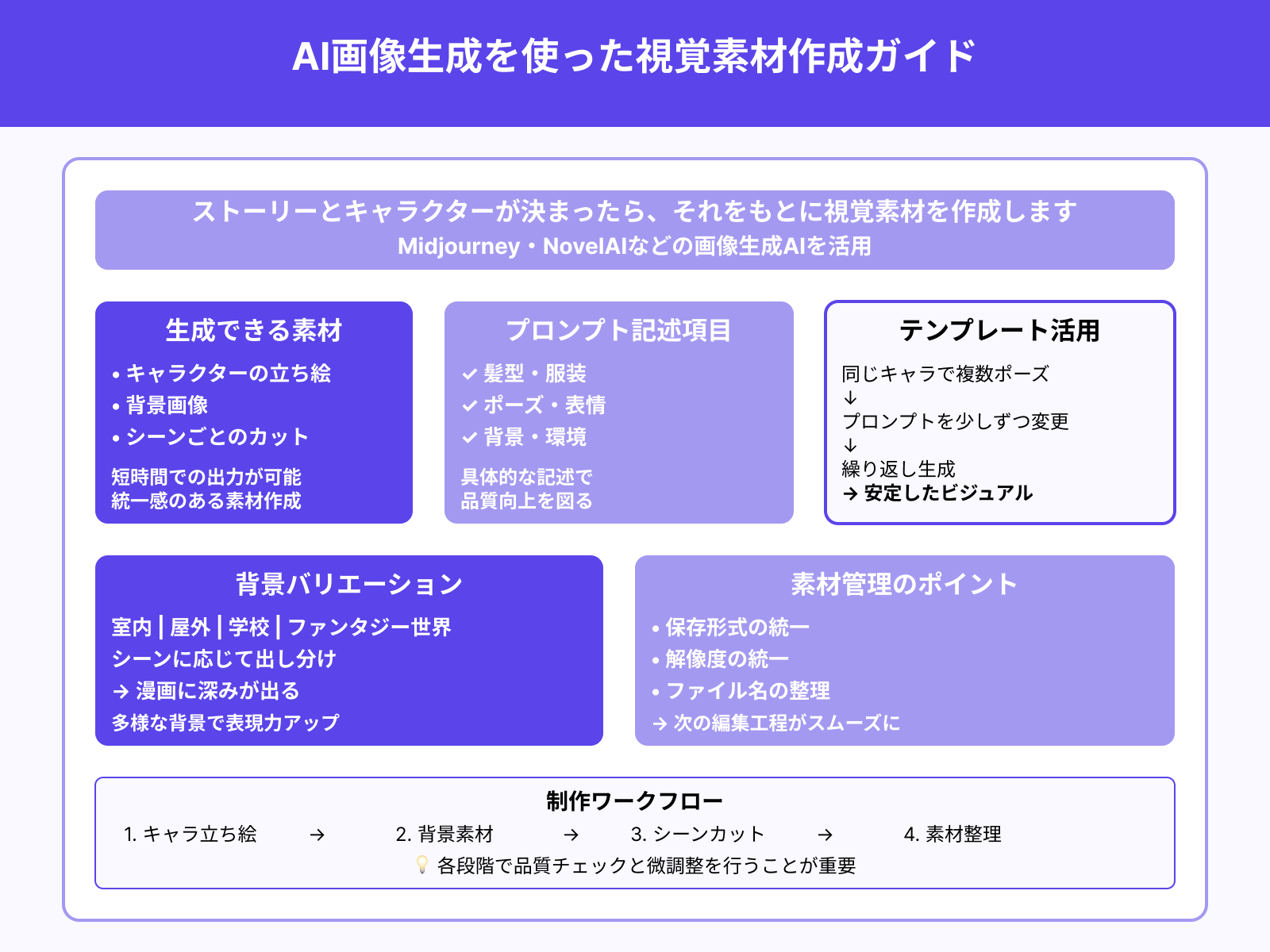

Step2:ビジュアル素材の作成(Midjourneyなど)

ストーリーとキャラクターが決まったら、それをもとに視覚素材を作成します。

MidjourneyやNovelAIなどの画像生成AIを使えば、キャラクターの立ち絵、背景、シーンごとのカットを短時間で出力できます。プロンプトには髪型や服装、ポーズ、表情、背景などを具体的に記述し、統一感のある素材を作りましょう。

同じキャラクターで複数ポーズを作る場合は、プロンプトのテンプレートを少しずつ変えて繰り返し生成することで、安定したビジュアルが得られます。背景も、室内、屋外、学校、ファンタジー世界などシーンに応じて出し分けると、漫画に深みが出るためおすすめです。

素材が揃ったら、保存形式や解像度を統一しておくと、次の編集工程がスムーズに進みます。

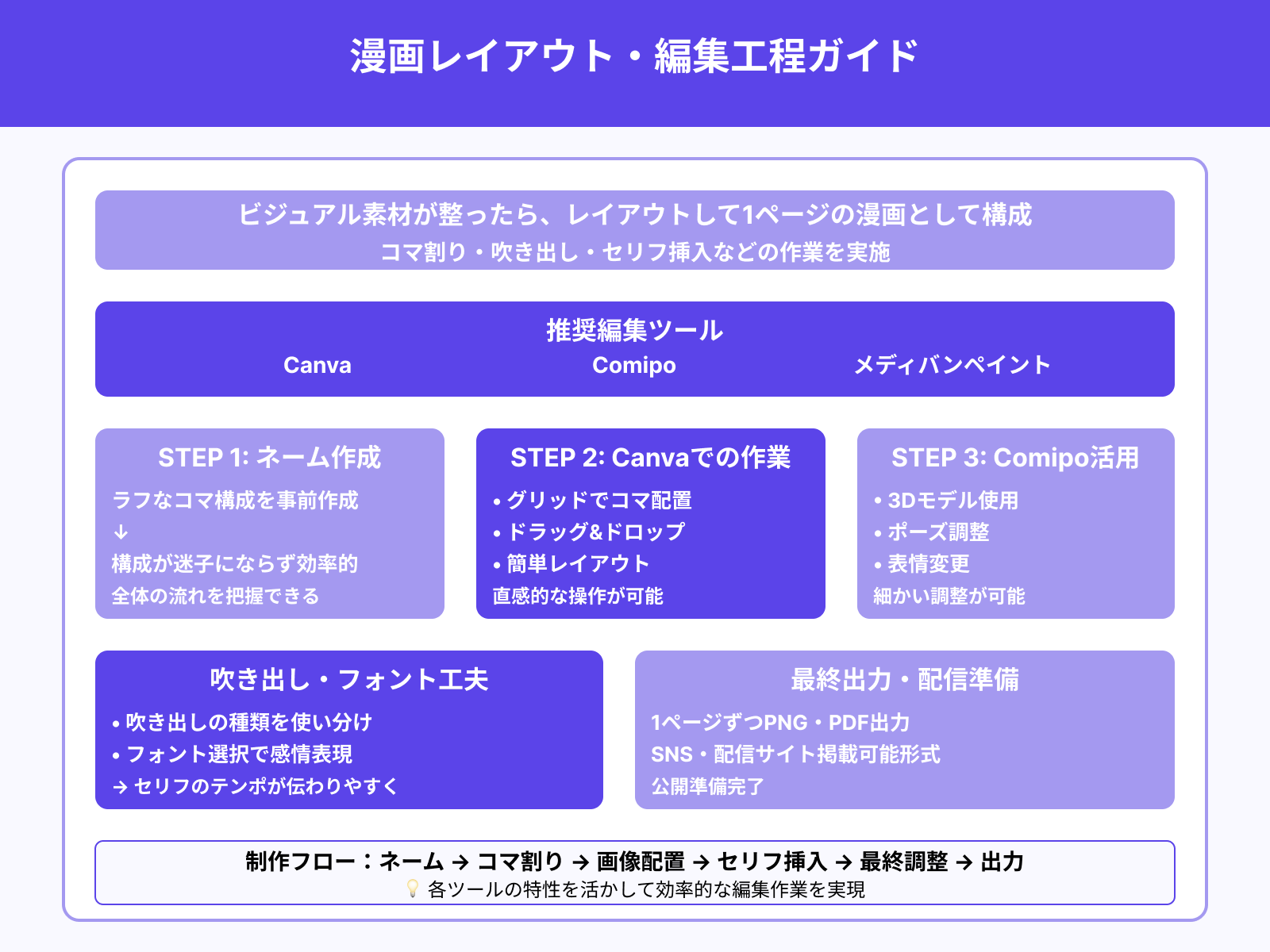

Step3:ページ構成と編集(Canvaやマンガ編集ソフト)

ビジュアル素材が整ったら、それをレイアウトして1ページの漫画として構成します。この工程では、CanvaやComipo、メディバンペイントなどの編集ツールを使い、コマ割り、吹き出し、セリフ挿入などの作業を行います。

最初にネーム(ラフなコマ構成)を作成しておくと、構成が迷子にならず効率的です。Canvaではグリッドを使ってコマを配置し、画像やテキストをドラッグ&ドロップで簡単にレイアウトできます。

Comipoでは3Dモデルを使ったコマ割りができ、ポーズや表情を細かく変えて配置可能です。吹き出しやフォントの種類を工夫することで、セリフの感情やテンポがより伝わりやすくなります。

最終的には1ページずつPNGやPDFとして出力し、SNSや配信サイトに掲載できる形に整えていきます。

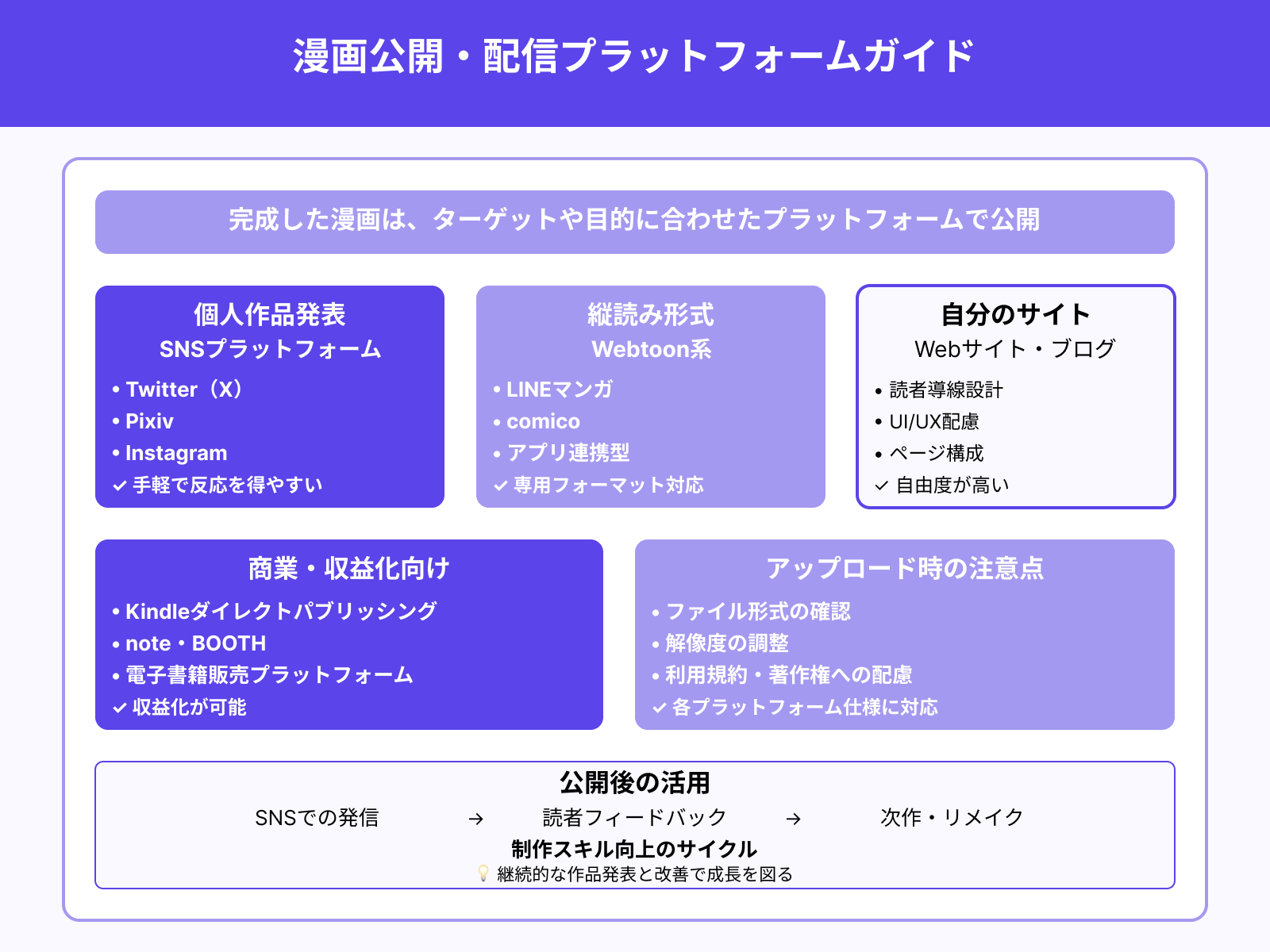

Step4:公開・配信プラットフォームの選定

完成した漫画は、ターゲットや目的に合わせたプラットフォームで公開します。個人の作品発表ならTwitter(X)、Pixiv、InstagramなどのSNSが最も手軽で、反応も得やすいのが特徴です。

縦読み形式のWebtoon系を狙う場合は、LINEマンガやcomicoといったアプリ連携型のプラットフォームも視野に入ります。自分のWebサイトやブログに掲載する場合は、読者導線やUIを意識したページ設計が求められます。

商業向けや電子書籍としての収益化を考えるなら、Kindleダイレクトパブリッシングやnote、BOOTHなどの販売プラットフォームを活用するのもおすすめです。アップロード時はファイル形式や解像度に注意し、利用規約や著作権への配慮も欠かせません。

公開後は、SNSでの発信や読者からのフィードバックをもとに、次作やリメイクにつなげることで制作スキルの向上にもつながります。

実例紹介|生成AIで制作された注目の漫画作品

生成AIを活用した漫画作品は、世界中で続々と登場しています。

ここでは、国内外の成功事例や話題になったプロジェクトを紹介しながら、AI漫画の可能性を具体的に見ていきます。

それぞれ詳しく解説していきます。

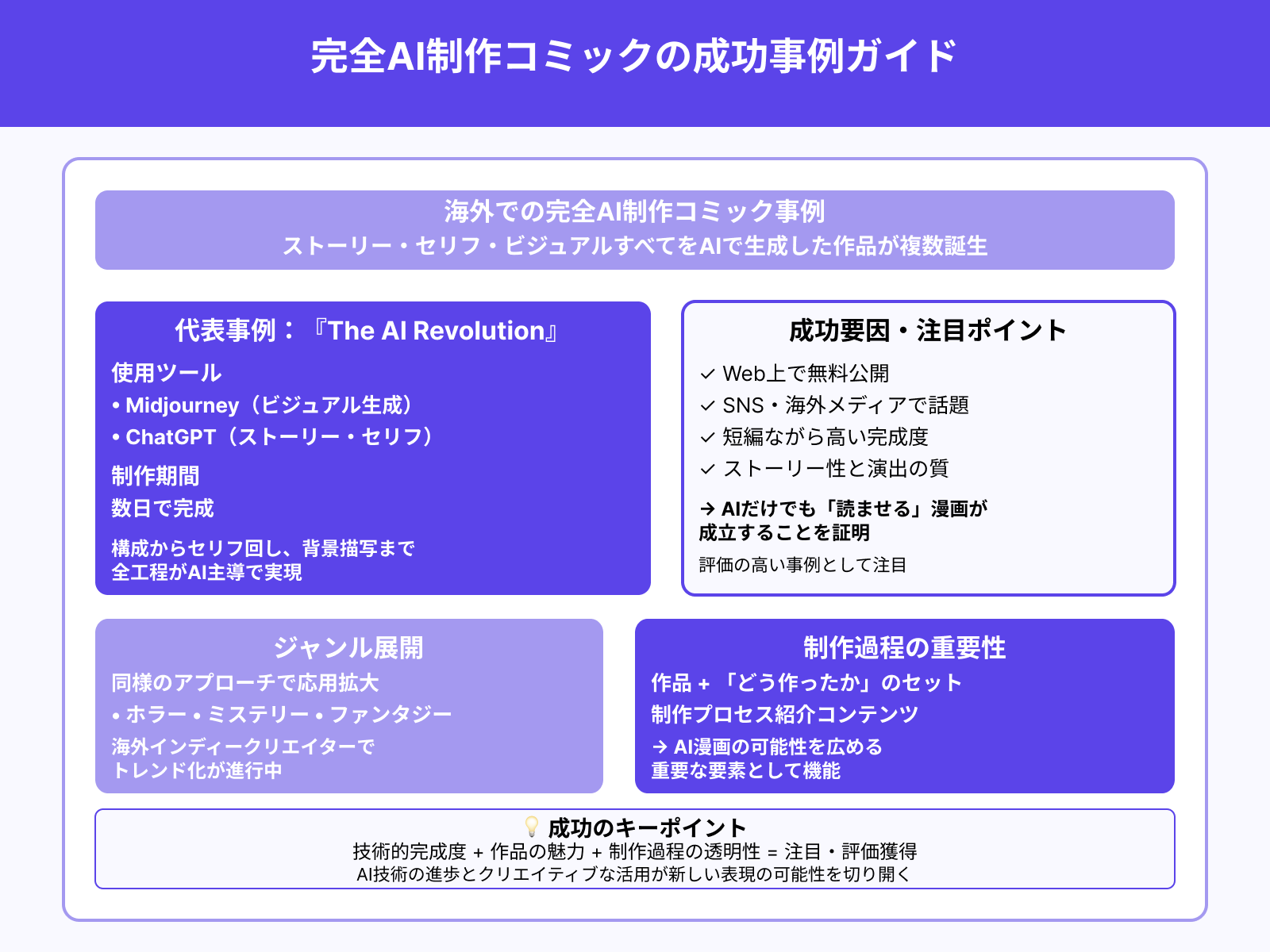

海外発・完全AI制作のデジタルコミック事例

海外では、ストーリー、セリフ、ビジュアルすべてをAIで生成した完全AI制作のコミックが複数誕生しています。

代表例のひとつが、MidjourneyとChatGPTを用いて数日で完成されたSFコミック『The AI Revolution』で、構成からセリフ回し、背景描写まで全工程がAI主導で行われました。この作品はWeb上で無料公開され、SNSや海外メディアに取り上げられたことで注目を集めました。

特に、短編でありながらストーリー性と演出の完成度が高く、AIだけでも「読ませる」漫画が成立することを証明した事例として評価されています。同様のアプローチでホラー、ミステリー、ファンタジーなどのジャンルにも応用が進んでおり、海外のインディークリエイターの間でトレンド化しています。

作品そのものだけでなく「どう作ったか」という制作過程を紹介するコンテンツは、AI漫画の可能性を広める重要な要素です。

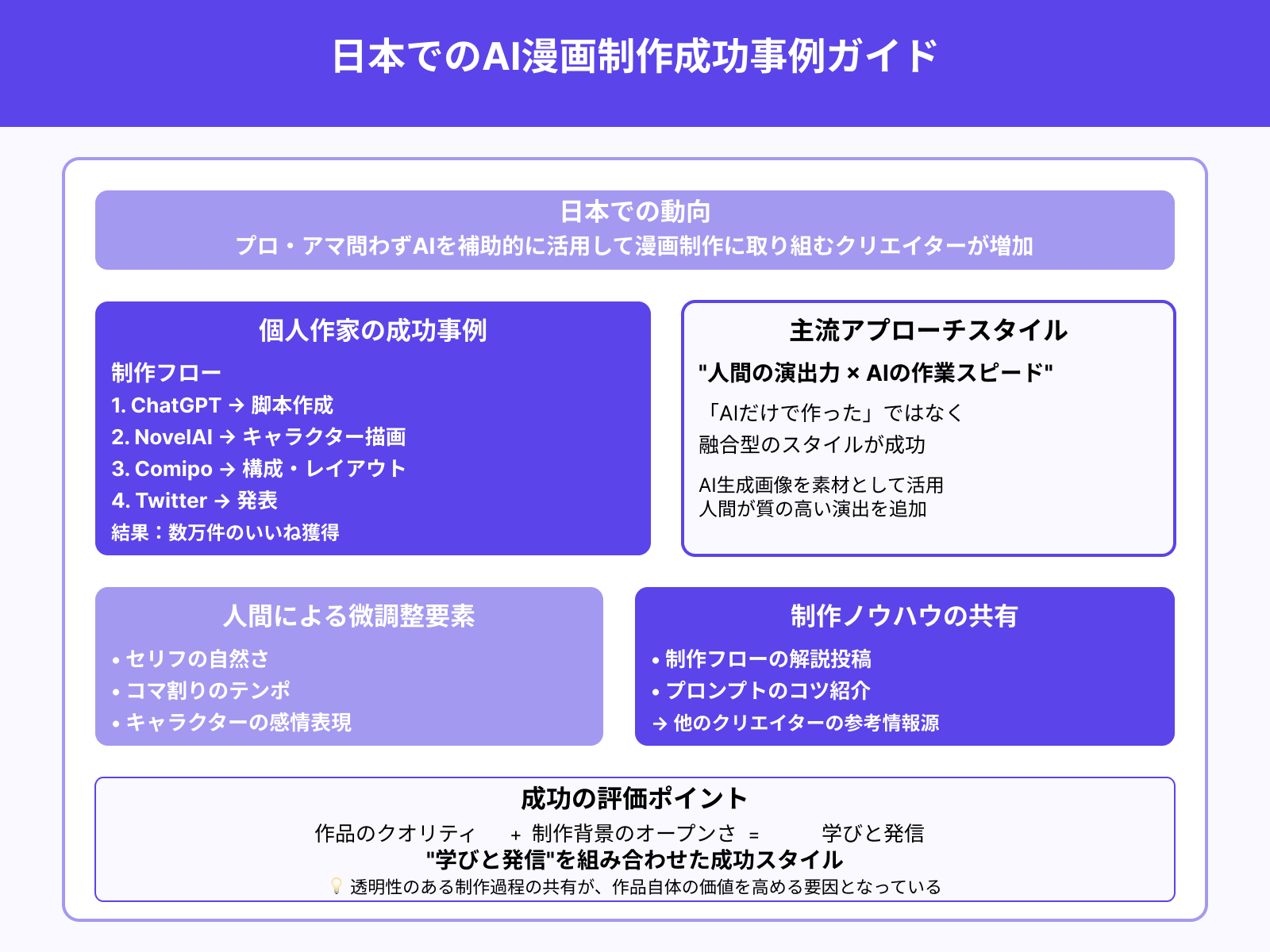

日本人作家によるAI補助型制作の成功例

日本でも、プロ・アマ問わずAIを補助的に活用して漫画制作に取り組むクリエイターが増えています。

ある個人作家は、ChatGPTで作成した脚本をもとに、NovelAIでキャラクターを描き、Comipoで構成した短編漫画をTwitterで発表し、数万件のいいねを獲得しました。このような成功例では、「AIだけで作った」というよりも「人間の演出力×AIの作業スピード」を融合させたスタイルが主流です。

セリフの自然さやコマ割りのテンポ、キャラクターの感情表現などは人間が微調整し、AI生成画像を素材として活用しています。また、AIを補助的に使った制作フローやプロンプトのコツを解説する投稿も注目され、他のクリエイターの参考になる情報源となっています。

作品のクオリティはもちろん、制作背景のオープンさが評価される傾向にあり、「学びと発信」を組み合わせた成功例といえるでしょう。

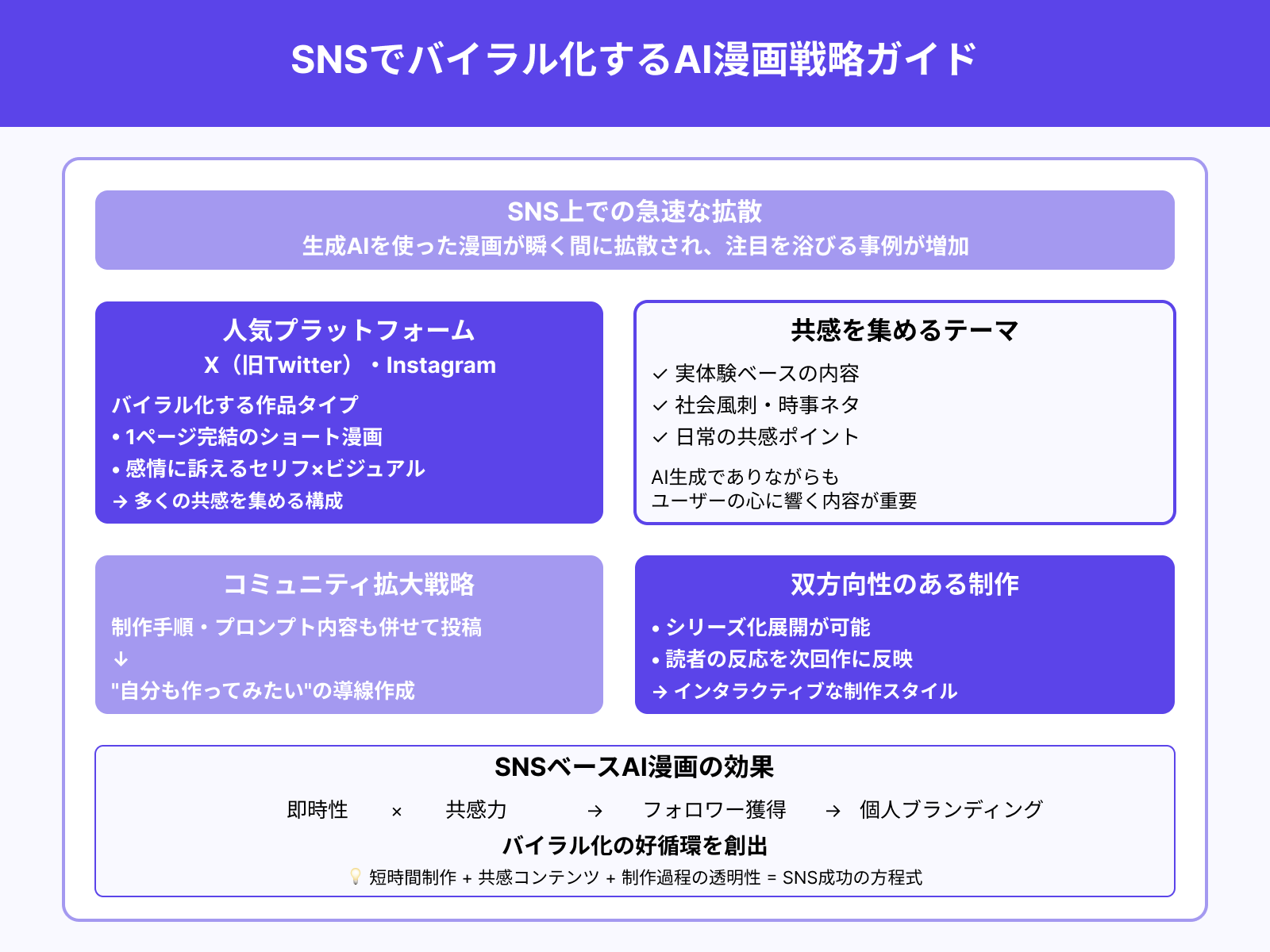

SNSで話題になった生成AI漫画の特徴

SNS上では、生成AIを使って作られた漫画が瞬く間に拡散され、注目を浴びる事例が増えています。特にX(旧Twitter)やInstagramでは、「1ページ完結のショート漫画」や「感情に訴えるセリフ×ビジュアル」が組み合わされた作品が多くの共感を集めているのが現状です。

AI生成でありながらも、実体験や社会風刺をテーマにした内容はユーザーの心に響き、リツイートやシェアが広がるきっかけとなります。また、制作手順やプロンプト内容を併せて投稿することで「自分も作ってみたい」と思わせる導線を作り、コミュニティ的な広がりを生んでいます。

作品自体は数ページでも、シリーズ化展開が可能です。読者の反応をもとに次回作を生成するなど、双方向性のある制作スタイルも登場しています。

このようなSNSベースのAI漫画は、即時性と共感力を武器に、フォロワー獲得や個人ブランディングにもつながっています。

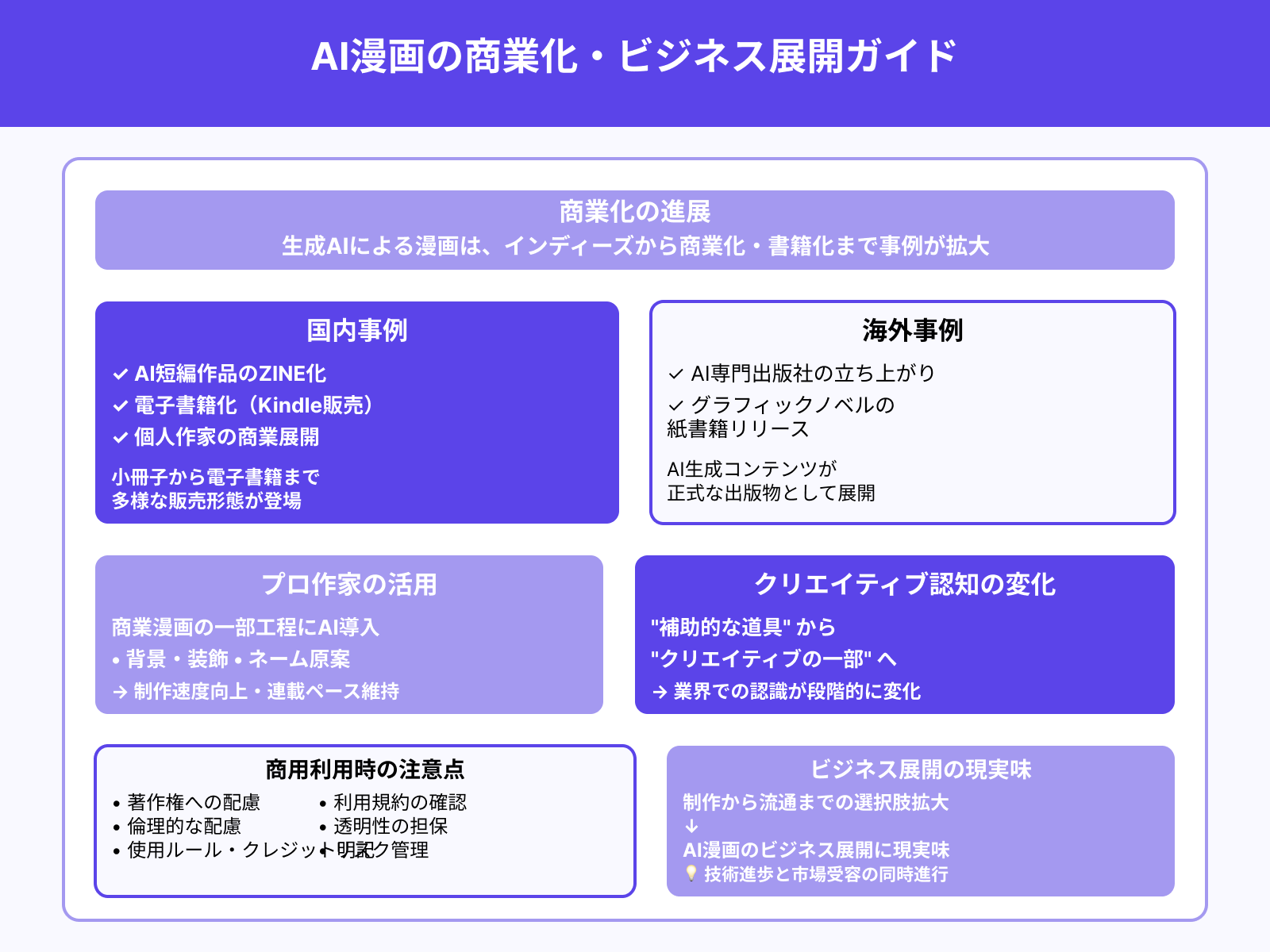

商業化・書籍化されたAI漫画の実績

生成AIによる漫画は、インディーズだけでなく商業化や書籍化の事例も登場しています。

国内では、AIで作られた短編作品をまとめてZINE(小冊子)として販売するプロジェクトや、電子書籍化してKindleで販売する個人作家も増えています。海外では、AI生成コンテンツ専門の出版社が立ち上がり、AI制作のグラフィックノベルを紙の書籍としてリリースする事例も出始めました。

また、商業漫画の一部工程(背景や装飾、ネームの原案など)にAIを活用することで、制作速度を上げて連載ペースを保っているプロ作家も存在します。これらの実績は、AIが「補助的な道具」から「クリエイティブの一部」として認められつつある証です。

ただし、商用利用にあたっては著作権や倫理的な配慮が不可欠であり、使用ルールやクレジットの明記などが求められるケースもあります。制作から流通までの選択肢が増えてきた今、AI漫画のビジネス展開にも現実味が帯びてきています。

生成AI漫画制作の課題と倫理的な注意点

生成AIによる漫画制作が普及する一方で、クリエイターや利用者が知っておくべき課題やリスクも存在します。

このセクションでは、著作権、倫理、プラットフォーム利用の3つの観点から注意点を解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

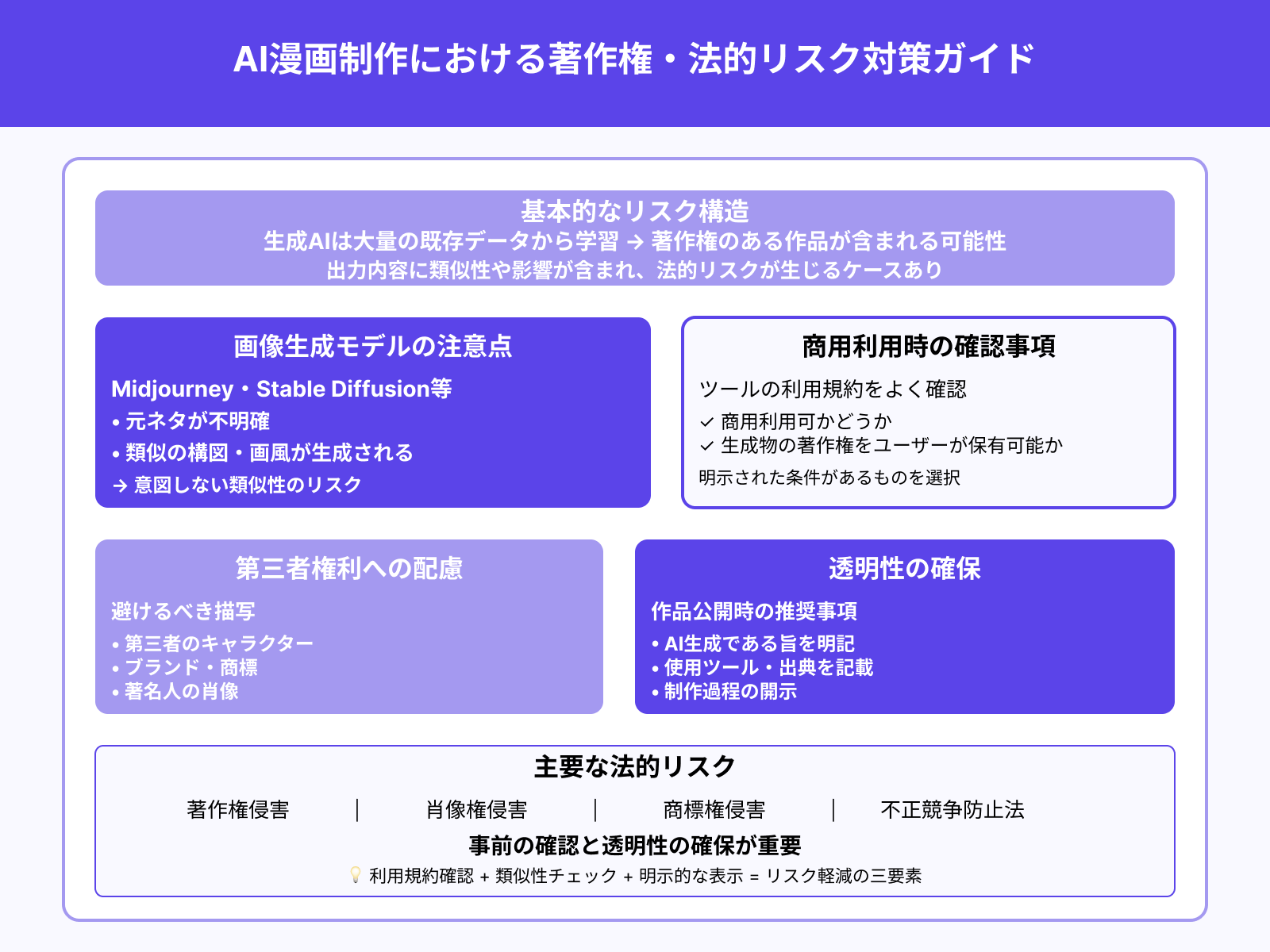

著作権問題:学習データと商用利用の線引き

生成AIが出力する画像や文章は、事前に学習された大量のデータに基づいています。そのため、著作権のある作品を含むデータセットから学習されている場合、出力された内容に類似性や影響が含まれてしまうケースがあり、法的リスクが生じる可能性があります。

特に、MidjourneyやStable Diffusionといった画像生成モデルでは、元ネタが不明確なまま類似の構図や画風が生成されることもあるため注意が必要です。商用利用を検討する際は、ツールの利用規約をよく確認し、「商用利用可」かつ「生成物の著作権をユーザーが保有できる」条件が明示されているものを選ぶことが重要です。

また、第三者のキャラクターやブランド、著名人に酷似した描写は、肖像権や商標権の問題を引き起こすおそれがあります。作品公開時には、あらかじめAI生成である旨を明記したり、出典を記すなど、透明性を確保する姿勢も求められています。

安心して作品を広めるためにも、法的リスクと倫理面の境界をしっかり理解しておくことが重要です。生成AIの著作権についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

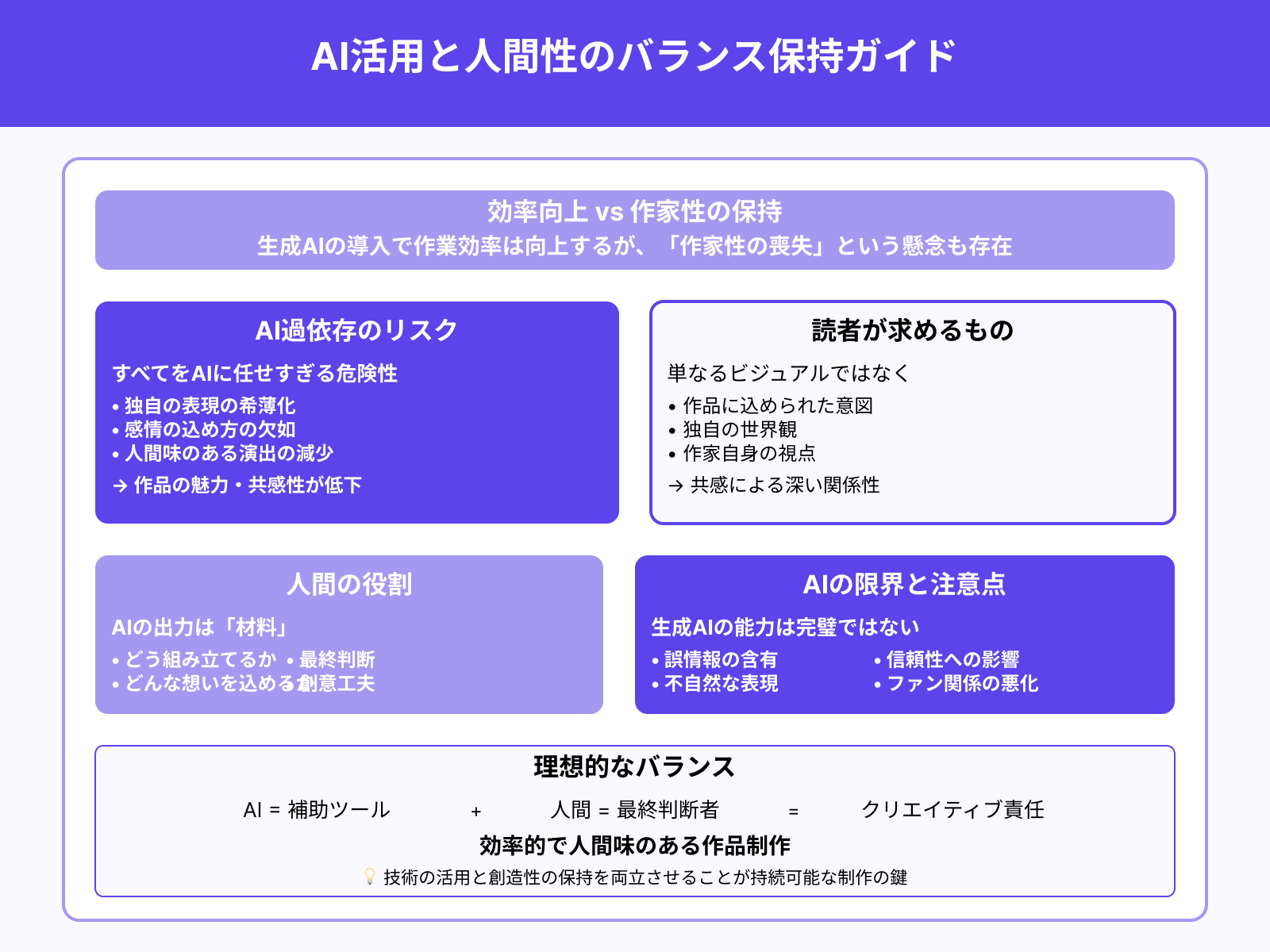

作家性の喪失とAI依存のリスク

生成AIの導入により作業効率は大幅に向上しますが、その一方で「作家性の喪失」という懸念も生じています。

すべてをAIに任せすぎると、独自の表現や感情の込め方、人間味のある演出が希薄になる危険性があるため注意が必要です。読者は単なるビジュアルではなく、作品に込められた意図や世界観、作家自身の視点に共感して作品を読み進めます。

AIによる出力は確かに便利ですが、あくまで“材料”であり、それをどう組み立て、どんな想いを込めるかは人間の役割です。また、生成AIの能力は完璧ではないため、出力内容には誤情報や不自然な表現が含まれることもあります。

そのまま公開すると信頼性を損ねるだけでなく、ユーザーやファンとの関係にも悪影響を及ぼしかねません。AIは“補助ツール”であるという認識を持ち、最終的なクリエイティブ判断は必ず人間が行うというバランスが必要です。

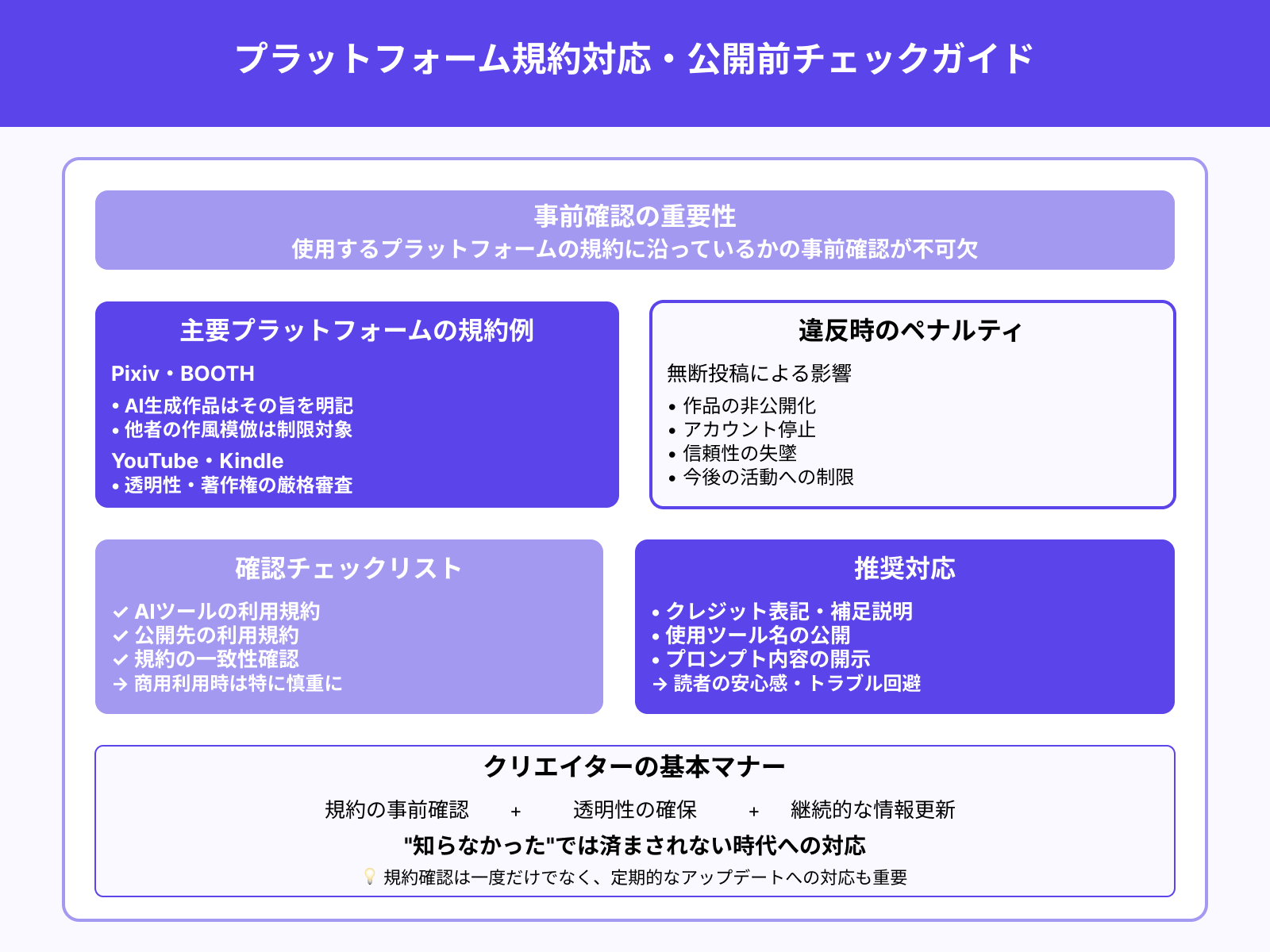

プラットフォーム規約違反に注意

作品を公開する際は、使用するプラットフォームの規約に沿っているかを事前に確認することが不可欠です。

近年、AI生成コンテンツに関しては多くの投稿サイトが独自のポリシーを設けており、無断で投稿すると非公開化やアカウント停止の対象になることもあります。たとえば、PixivやBOOTHでは「AI生成作品はその旨を明記する」「他者の作風を模倣した作品は制限対象」といったガイドラインが示されています。

YouTubeやKindleでも、コンテンツの透明性や著作権に関して厳格な審査が行われており、特に商用利用時は慎重な対応が必要です。AIツールの利用規約と公開先の利用規約が一致しているかをチェックし、必要に応じてクレジット表記や補足説明を添えるのが望ましいでしょう。

また、使用したツール名やプロンプト内容を公開することで、読者に安心感を与え、トラブル回避にもつながります。「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、規約の確認はクリエイターにとっての基本的なマナーといえるでしょう。

まとめ

生成AIの進化によって、漫画制作はプロだけのものではなくなりました。アイデアやストーリー構成、キャラクターのビジュアル、さらにはレイアウトや配信まで、すべてを一人でも手がけられる時代が到来しています。

本記事で紹介したツールや手順を活用すれば、専門スキルがなくても自分だけの作品を作り上げることが可能です。もちろん、すべてをAI任せにするのではなく、最後の仕上げや演出には人間ならではの感性が欠かせません。

AIはあくまで「制作の相棒」として、創作活動を支えてくれる存在です。

著作権やプラットフォームの規約など、注意すべきポイントはありますが、それらをクリアすれば誰もが表現者になれます。SNSや電子書籍、自分のWebサイトなど、発信の場も今は豊富にあります。

あなたも、まずは1ページの短編から、生成AI漫画制作の世界を体験してみてはいかがでしょうか。