プロンプトエンジニアリング資格とは?取得メリット・おすすめ資格一覧

AI技術の進化とともに注目を集めているのが「プロンプトエンジニアリング」という新しいスキル領域です。ChatGPTなどの生成AIを自在に操るためのこの技術は、今や業務効率化やクリエイティブ分野において不可欠な存在となりつつあります。

しかし、プロンプトエンジニアリングに興味がある方の中には以下のような疑問・懸念をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

プロンプトエンジニアリングに関連する資格の種類について知りたい

プロンプトエンジニアリング資格取得のメリットは?

プロンプトエンジニアリング資格取得におすすめの講座について知りたい

そこでこの記事では、プロンプトエンジニアリングに興味がある方に向けて以下の内容を解説します。

この記事では、「どんな資格があるの?」「取得する意味は?」「どうやって選べばいい?」といった疑問に答えながら、おすすめの資格や講座を初心者向けに丁寧に解説していきます。

この記事を読めば、プロンプトエンジニアリングの基礎から資格の選び方までが一通り理解でき、今後の学習やキャリアにすぐ活かせる知識が身につきます。AIを使いこなしたい方、キャリアアップを目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

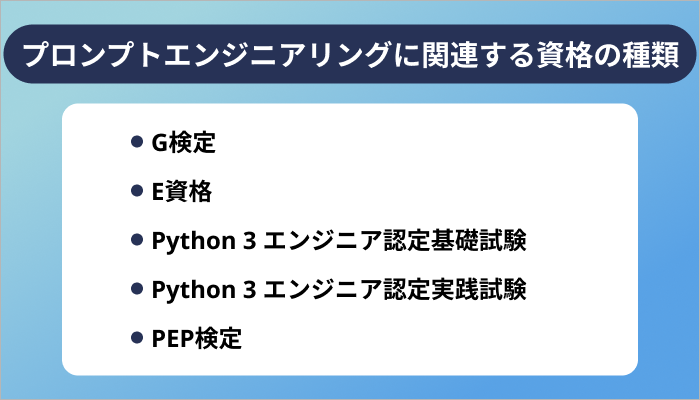

プロンプトエンジニアリングに関連する資格の種類

プロンプトエンジニアリングに特化した国家資格は現在存在しませんが、関連分野であるAIやプログラミング、データ処理に関する民間資格を取得することで、スキルの証明や実務への応用が可能になります。特に注目されているのは、AIの基礎知識や活用スキルを評価する「G検定」や「E資格」、Pythonプログラミングの理解を証明する「Python 3エンジニア認定試験」などです。

これらの資格は、プロンプトエンジニアとしての土台を強化するうえで有効であり、学習やキャリアの方向性を定めるうえでも大きな助けとなります。以下で、それぞれの資格について詳しく解説していきます。

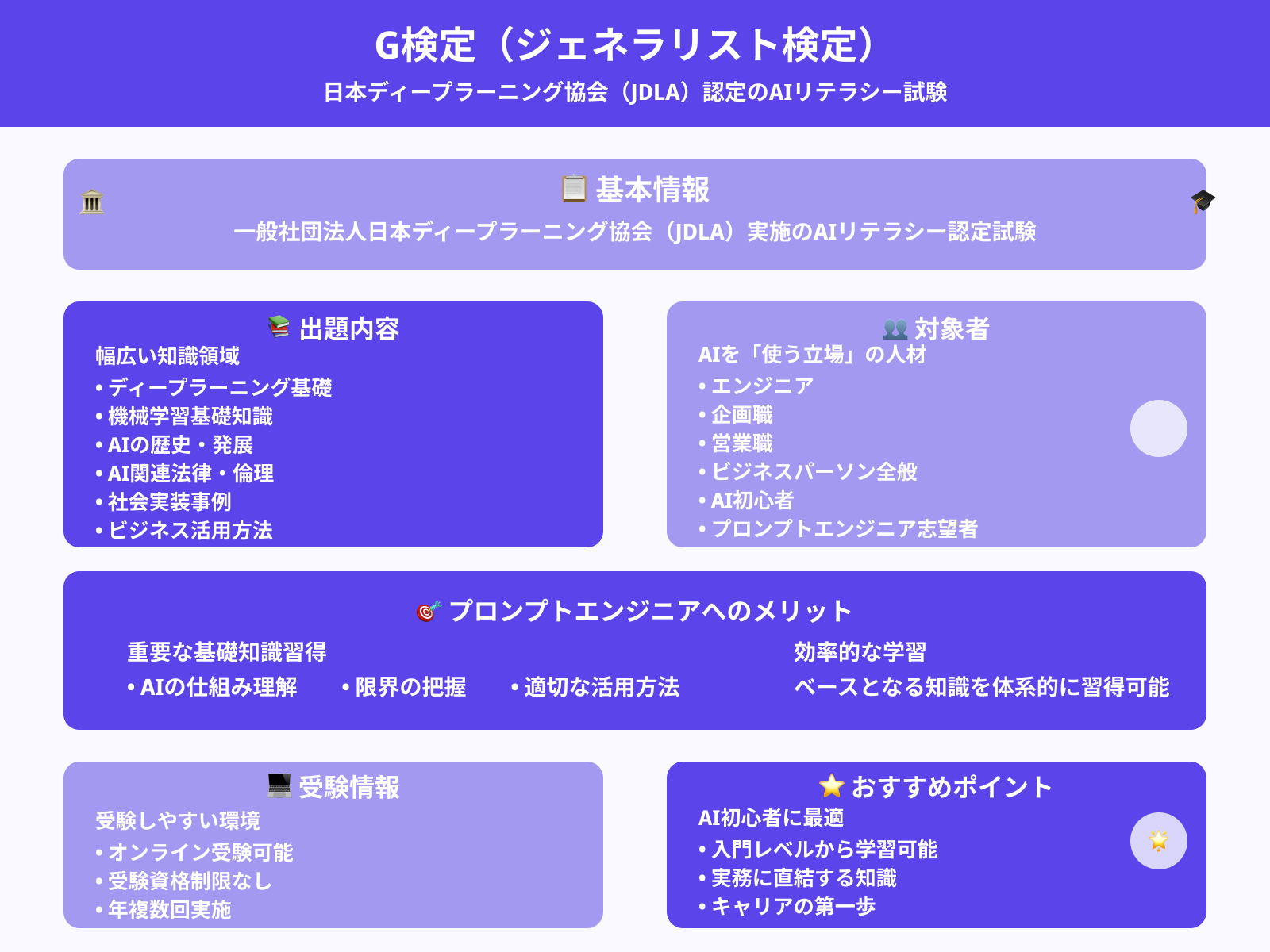

G検定

G検定(ジェネラリスト検定)は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施するAIリテラシー認定試験です。

ディープラーニングや機械学習の基礎知識をはじめ、AIの歴史、法律、倫理、社会実装に関する幅広い内容が問われます。特に、エンジニアだけでなく、企画職や営業職など、AIを「使う立場」のビジネスパーソンにも人気のある資格です。

プロンプトエンジニアにとっても、AIの仕組みや限界、適切な活用方法を理解することは極めて重要であり、G検定の学習内容はそのベースとなる知識を効率的に身につけるのに適しています。オンライン受験も可能で、受験資格の制限もないため、AI初心者にもおすすめです。

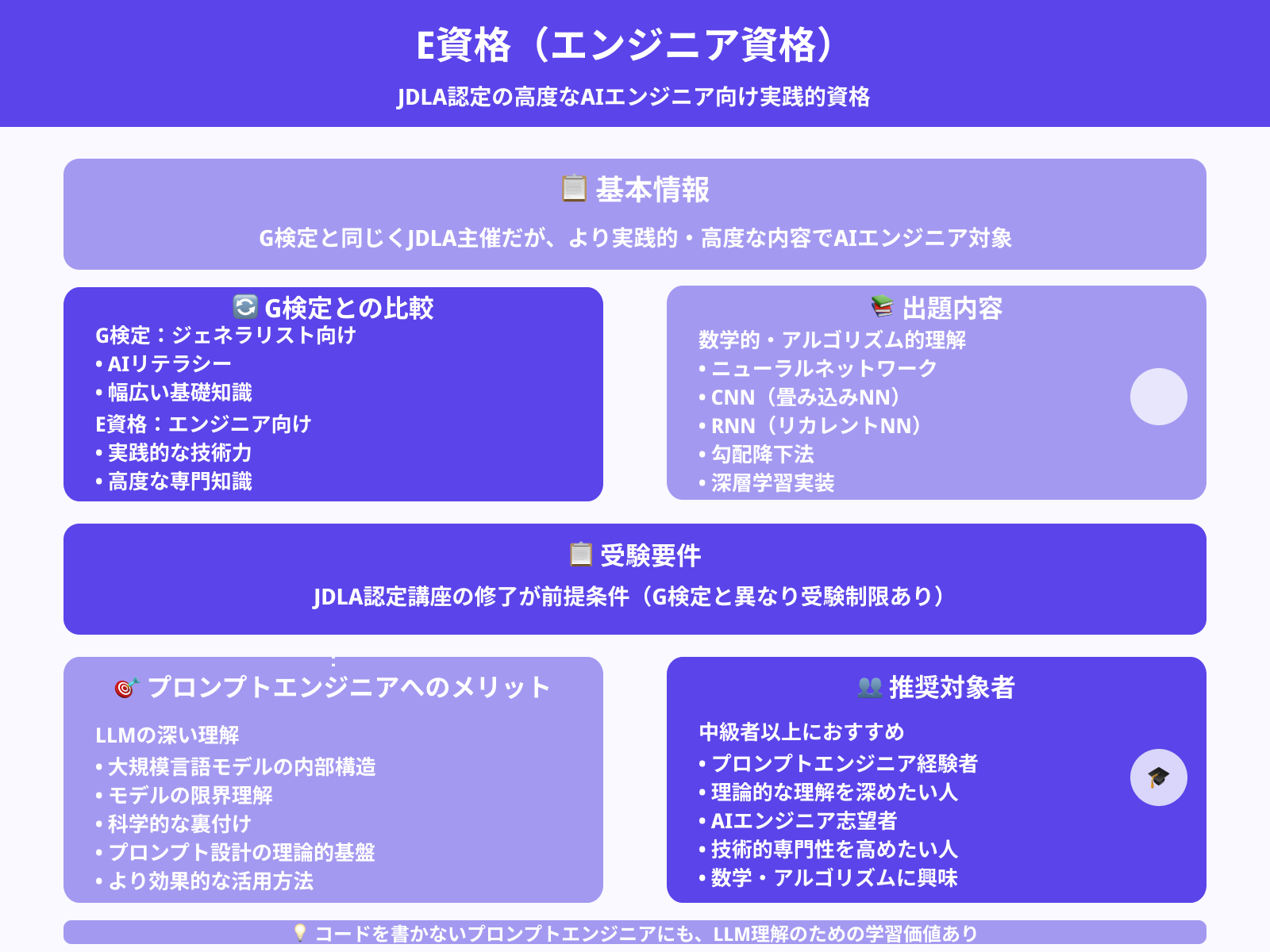

E資格

E資格(エンジニア資格)は、G検定と同じくJDLAが主催する認定試験ですが、こちらはより実践的な内容で構成されており、主にAIエンジニアを対象とした高度な資格です。ニューラルネットワーク、CNNやRNN、勾配降下法などの数学的・アルゴリズム的理解が求められるため、受験にはJDLA認定の講座修了が前提となっています。

プロンプトエンジニアリングそのものはコードを書かない場合もありますが、大規模言語モデル(LLM)の内部構造や限界を理解するうえで、E資格での学習は有益です。プロンプト設計に科学的な裏付けを持たせたい中級者以上の方におすすめです。

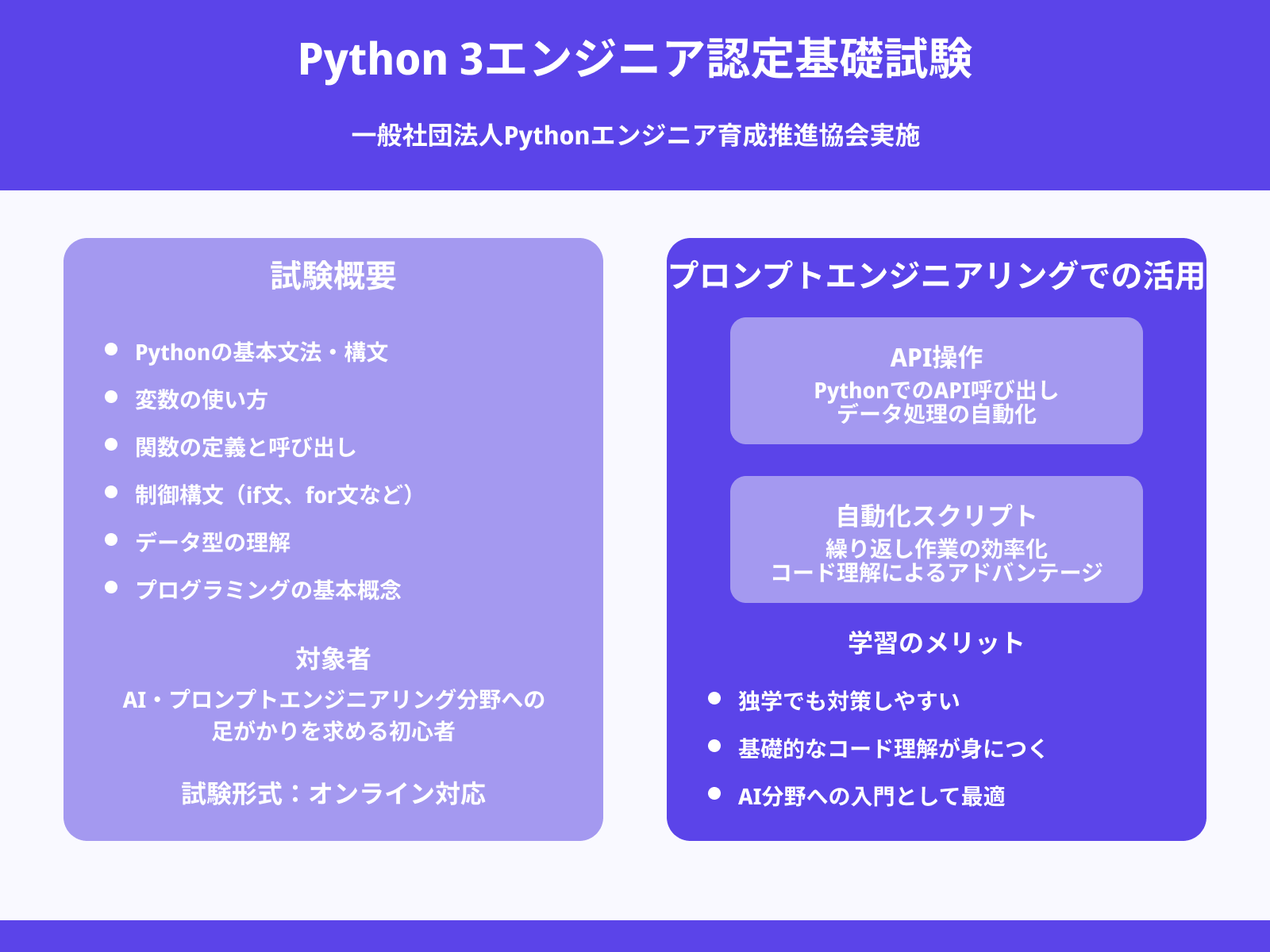

Python 3 エンジニア認定基礎試験

Python 3エンジニア認定基礎試験は、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が実施する、Pythonの基本文法や構文に関する知識を問う試験です。変数、関数、制御構文、データ型など、プログラミングの基本が網羅されており、これからAIやプロンプトエンジニアリングの分野に足を踏み入れたい初心者に最適な資格です。

プロンプトエンジニアリングの現場では、Pythonを用いたAPI操作や自動化も求められる場面があるため、基礎的なコード理解ができるだけでも大きなアドバンテージになります。試験はオンライン対応で、独学でも対策しやすい点も魅力です。

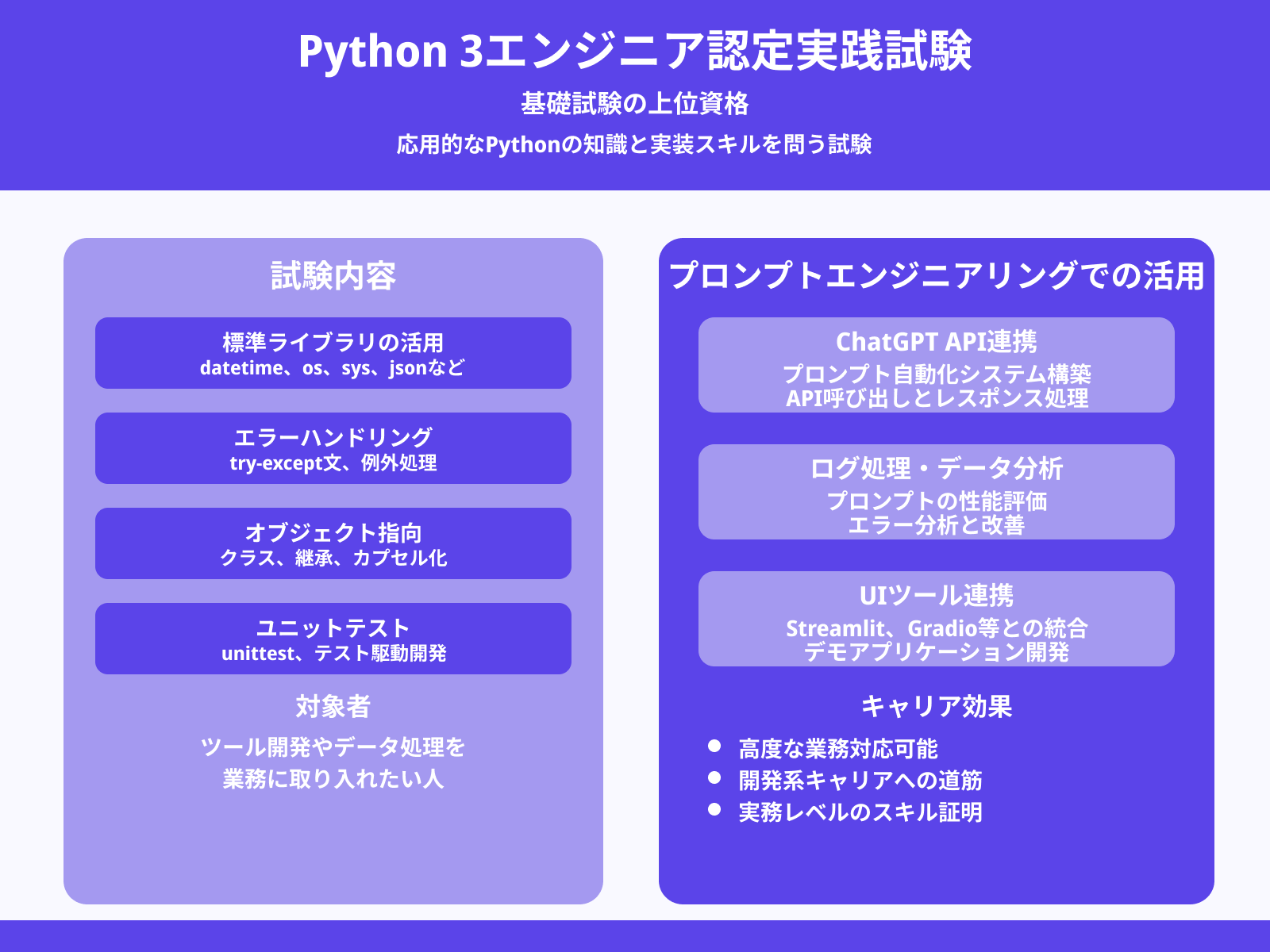

Python 3 エンジニア認定実践試験

Python 3エンジニア認定実践試験は、基礎試験の上位資格として位置づけられ、より応用的なPythonの知識と実装スキルを問う試験です。標準ライブラリの活用、エラーハンドリング、オブジェクト指向、ユニットテストなど、より実務寄りの内容が出題されるため、Pythonを使ったツール開発やデータ処理を業務に取り入れたい人におすすめです。

プロンプトエンジニアリングと直接関係する場面としては、ChatGPT APIを使ったプロンプト自動化や、ログの処理、UIツールとの連携などが挙げられます。より高度な業務や開発系キャリアを目指すなら、取得しておいて損はありません。

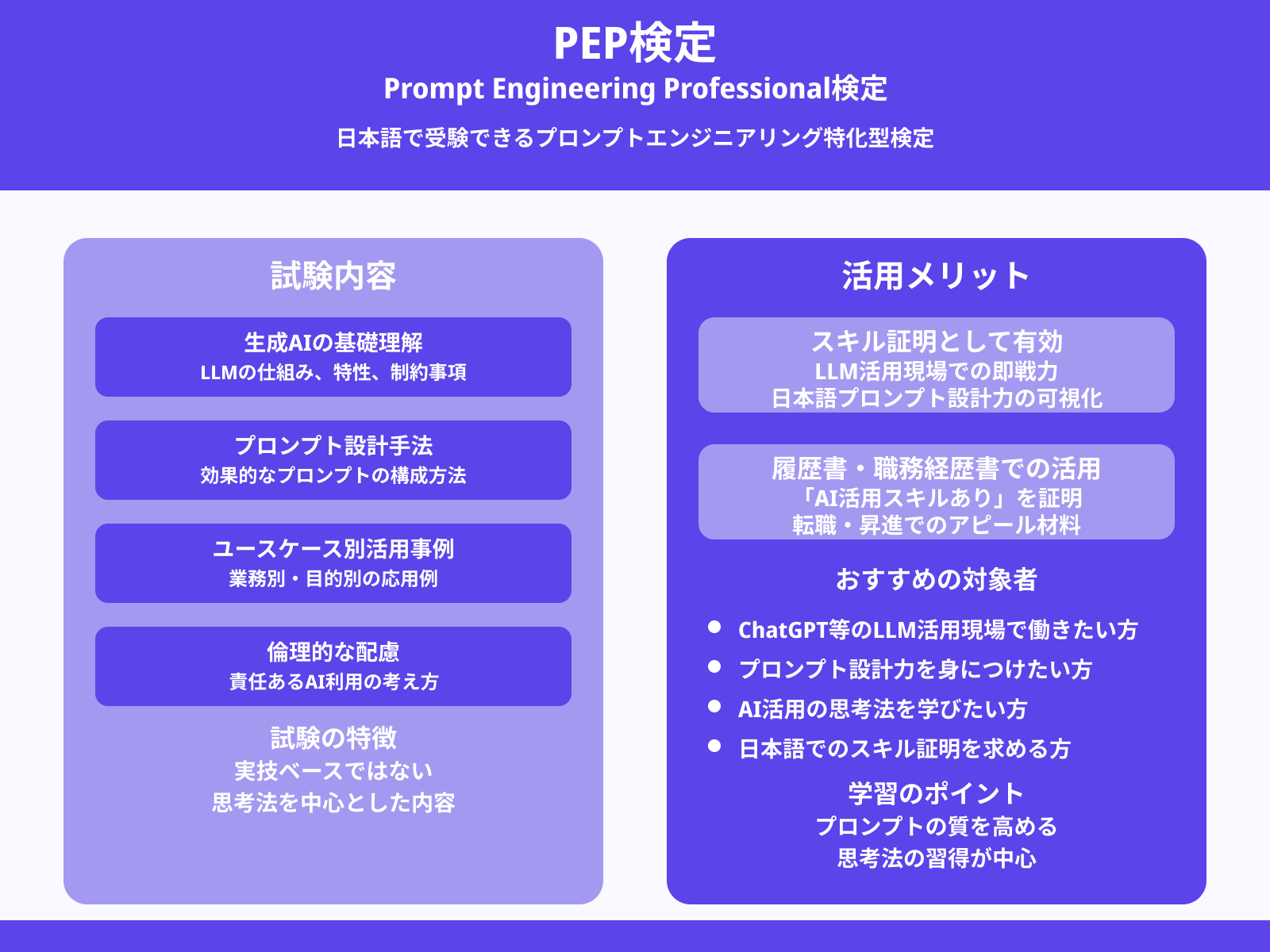

PEP検定

PEP検定(Prompt Engineering Professional検定)は、日本語で受験できる数少ないプロンプトエンジニアリング特化型の検定試験です。生成AIの基礎理解から、プロンプトの設計手法、ユースケース別の活用事例、倫理的な配慮まで幅広いテーマが扱われています。

ChatGPTなどのLLMを活用する現場で即戦力として働きたい方にとって、PEP検定はスキル証明として有効です。特に、日本語でのプロンプト設計力を可視化したい場合や、履歴書や職務経歴書に「AI活用スキルあり」と記載したい方におすすめです。

実技ベースではないため、プロンプトの質を高めるための思考法を中心に学びたい人向けといえます。

上記を含め、生成AI分野でおすすめの資格を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

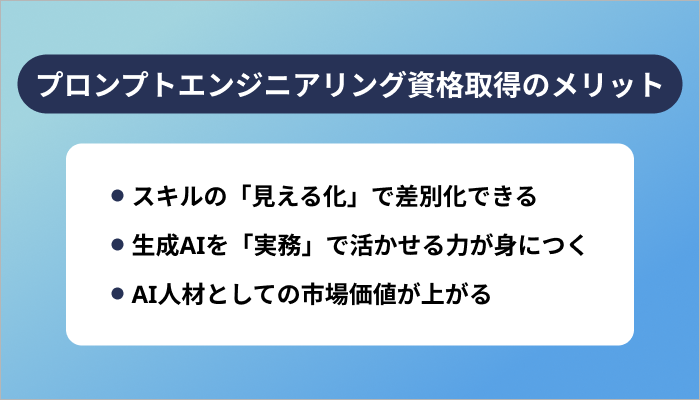

プロンプトエンジニアリング資格取得の3つのメリット

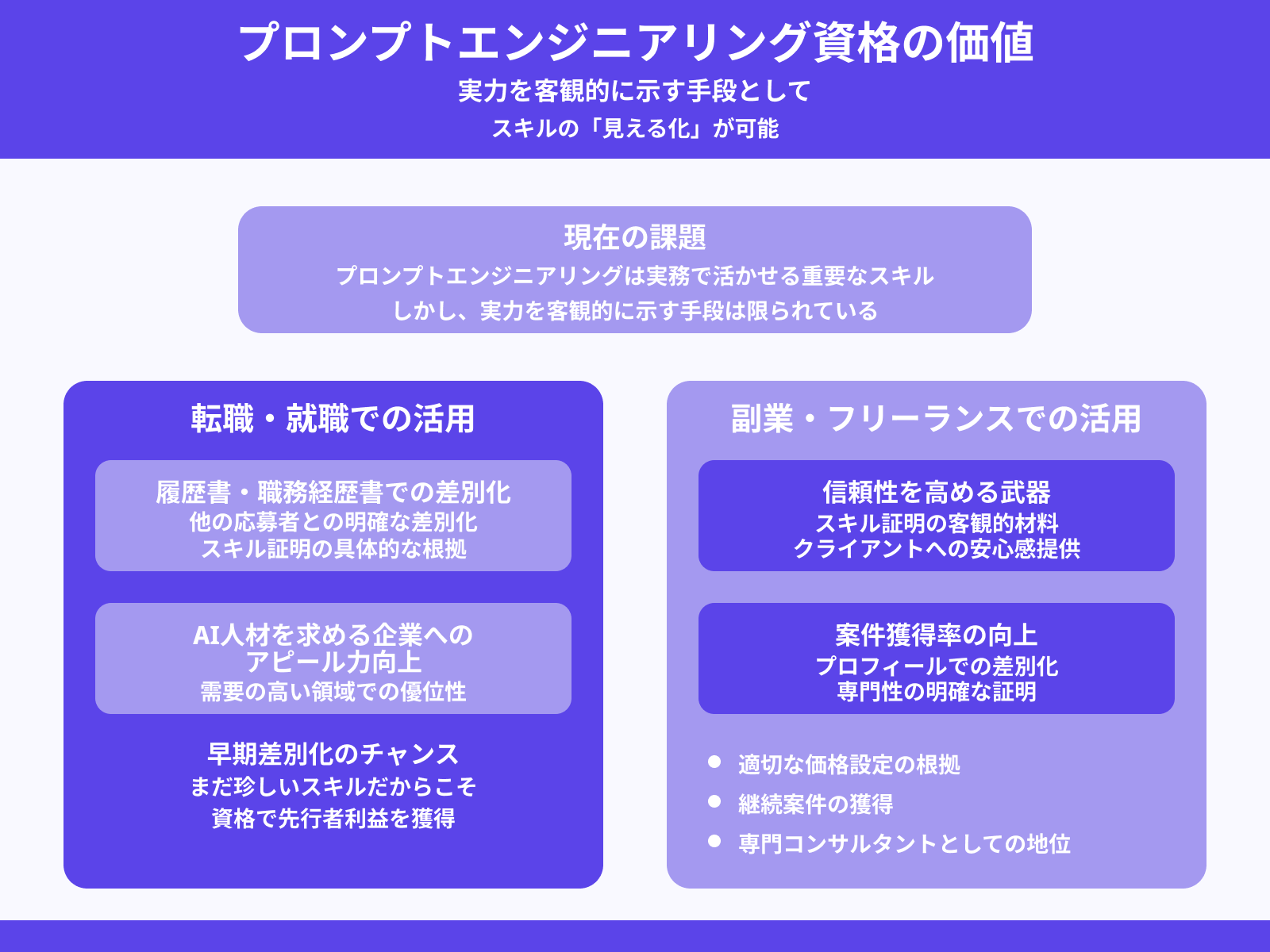

プロンプトエンジニアリングはまだ新しい分野であり、明確な基準や評価制度が整備されていないのが現状です。

そんな中で、スキルを客観的に証明できる「資格」は、自分の強みを示す有効な手段となります。特に、生成AIを扱う場面が増えている今、プロンプト設計に関する知識や技術を証明できることは、就職・転職活動や業務上の信頼獲得において大きなメリットです。

ここでは、プロンプトエンジニアリングに関する資格を取得することで得られる、代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

スキルの「見える化」で差別化できる

プロンプトエンジニアリングは実務で活かせる重要なスキルですが、その実力を客観的に示す手段はまだ限られています。こうした中で、資格を取得しておくことで、自分がどの程度プロンプト設計やAI活用に精通しているかを「見える化」できるのは大きな利点です。

履歴書や職務経歴書に記載すれば、他の応募者との差別化につながり、特にAI人材を求める企業に対してはアピール力が高まります。また、副業やフリーランスとして活動する場合にも、スキル証明の材料として信頼性を高める武器になります。

まだ珍しいスキルだからこそ、資格で早期に差をつけることが可能です。

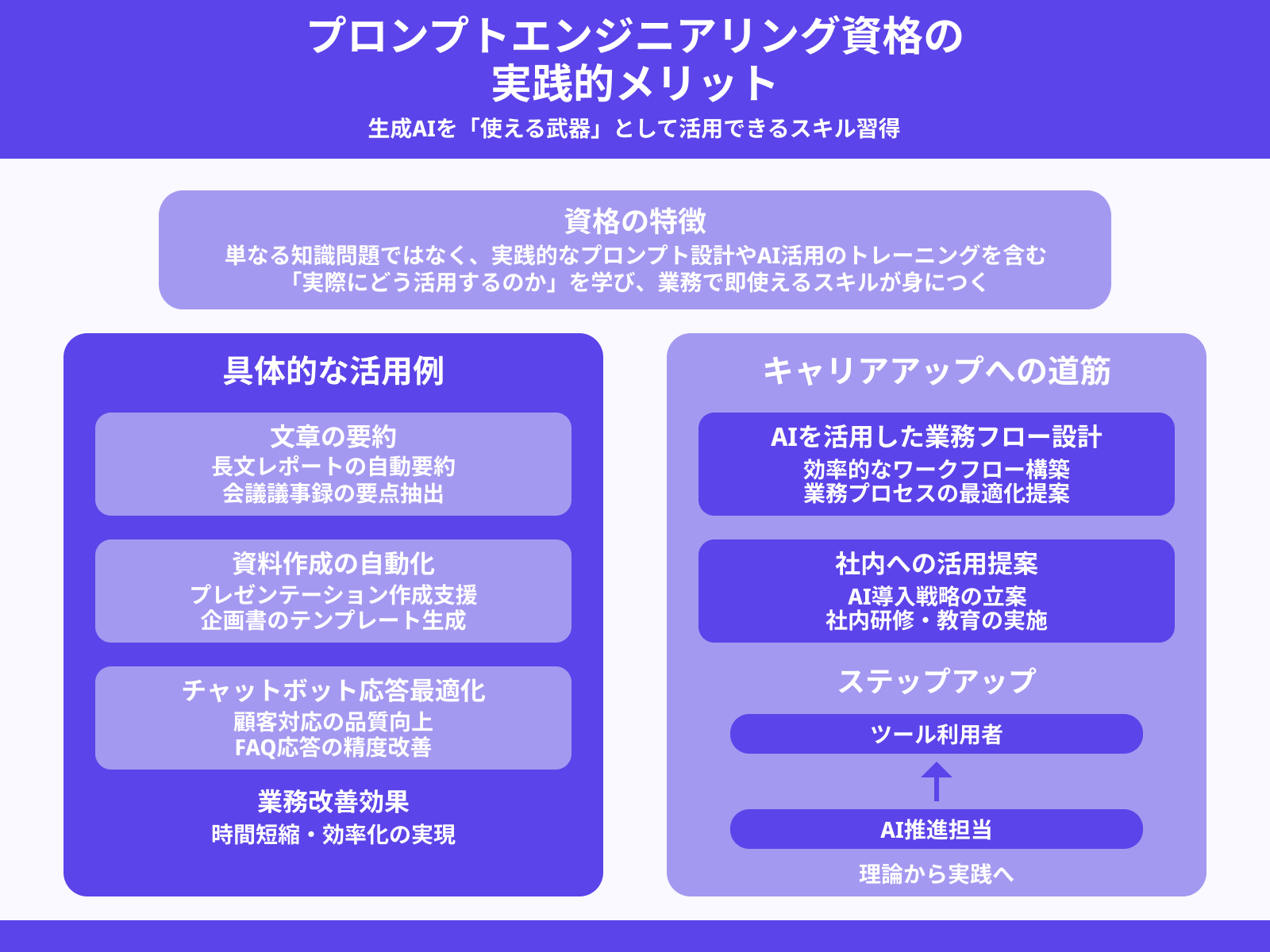

生成AIを「実務」で活かせる力が身につく

プロンプトエンジニアリング資格の多くは、ただ知識を問うだけでなく、実践的なプロンプト設計やAI活用のトレーニングを含んでいます。これにより、資格取得を通じて「実際にどう活用するのか」を学ぶことができ、業務で即使えるスキルが身につきます。

たとえば、文章の要約、資料作成の自動化、チャットボット応答の最適化など、具体的な業務改善の方法を習得可能です。さらに、AIを活用した業務フローの設計や、社内への活用提案を行えるようになることで、単なるツール利用者から“AI推進担当”へのステップアップも狙えます。

単なる理論やAIの仕組みを知るだけでなく、実務での使い方を学ぶことで、生成AIを“使える武器”として活用できるようになるのが、このメリットの本質です。

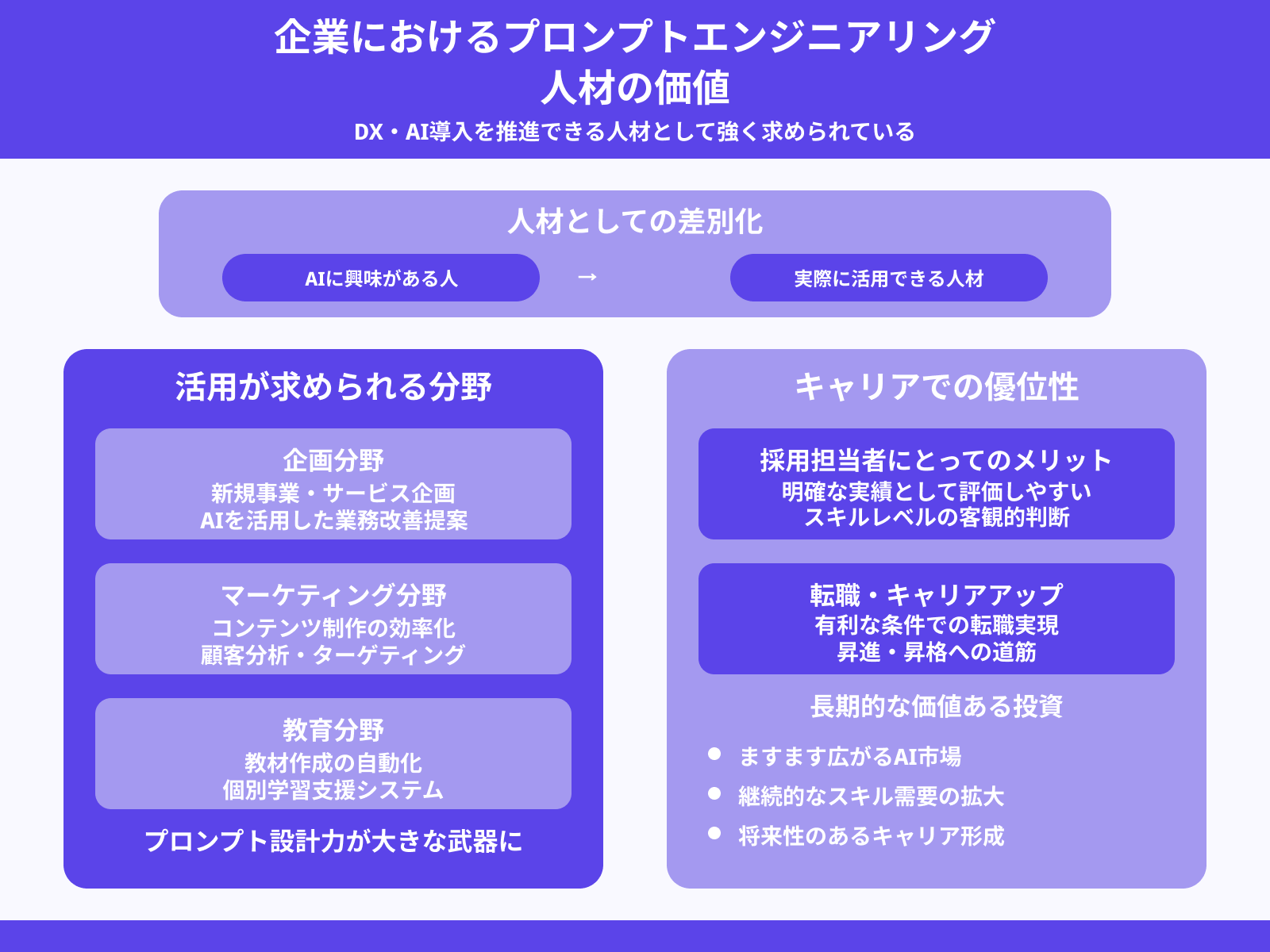

AI人材としての市場価値が上がる

現在、企業ではDX(デジタルトランスフォーメーション)やAI導入を推進できる人材が強く求められています。プロンプトエンジニアリングの資格を持つことは、単なる「AIに興味がある人」ではなく、「実際に活用できる人材」であることの証明になります。

特に、AIを活用した業務改善が求められる企画・マーケティング・教育分野などでは、プロンプト設計力が大きな武器になります。また、採用担当者にとっても、資格という明確な実績があることで評価しやすくなるため、転職やキャリアアップにおいても有利に働きます。

今後ますます広がるAI市場において、資格は長期的な価値ある投資といえるでしょう。

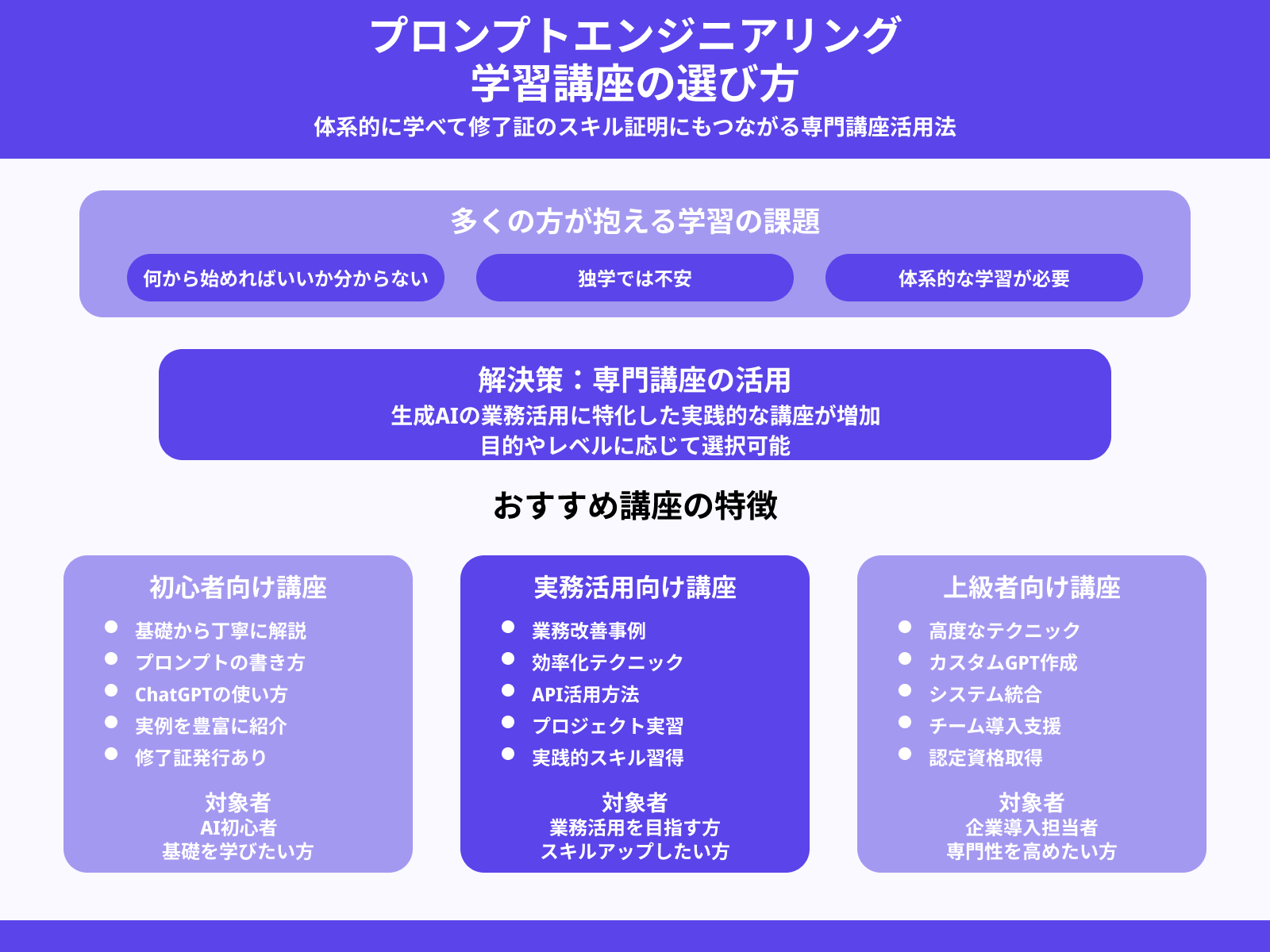

プロンプトエンジニアリング資格取得におすすめの講座3選

プロンプトエンジニアリングのスキルを身につけたいと思っても、「何から始めればいいのか分からない」「独学では不安」と感じる方は多いはずです。そんなときに役立つのが、体系的に学べて修了証などのスキル証明にもつながる専門講座の活用です。

近年では、生成AIの業務活用に特化した実践的な講座も増えており、目的やレベルに応じて選ぶことができます。

ここでは、初心者から実務活用を目指す方まで幅広く対応できる、信頼性の高いおすすめ講座を3つご紹介します。

侍エンジニア「業務改善AI活用コース」

侍エンジニアが提供する「業務改善AI活用コース」は、ChatGPTなどの生成AIを活用して、実際の業務課題をどう解決できるかを重視した実践型のオンライン講座です。

プロンプトエンジニアリングの基礎に加えて、資料作成やメール自動化、アイデア出しなど、具体的なユースケースを通じてスキルを習得できます。特に、講師によるマンツーマンのサポートが受けられる点が大きな魅力で、学習途中のつまずきもすぐに解決可能です。

未経験からAI活用を仕事に役立てたいビジネスパーソンや、転職を視野に入れている方にとって、非常に実用性の高いコースといえるでしょう。業務改善を目的としたAI導入に必要な視点やノウハウを、体系的に学べる内容になっています。

Udemy「ChatGPTの能力を引き出す、プロンプトエンジニアリング講座」

Udemyで提供されているこの講座は、プロンプトエンジニアリングの基礎から応用までを短時間かつ低価格で学べるのが魅力です。具体的なプロンプトの書き方や、ビジネス文書の自動生成、アイデア出し、キャッチコピー作成といった実践的なテーマに沿って進行するため、「実際にどう使えばいいのか」が明確になります。

動画形式で、自分のペースで学習を進められるため、忙しい社会人にも最適です。修了証の発行もあるので、スキルの証明にも活用できます。

費用を抑えつつ、すぐに使えるスキルを手に入れたい人にぴったりの入門講座です。

TechAcademy「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」

TechAcademyの「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」は、完全初心者向けに設計された4週間完結型の短期集中講座です。生成AIの基礎や、プロンプトの作成手法を丁寧に解説しながら、実際のビジネスシーンに即した演習問題を通じて、即戦力としてのスキルを育成します。

講座には現役エンジニアによるチャットサポートや課題レビューが含まれており、独学では不安なポイントも安心して学べます。プログラミング経験がない方でも、AI活用における「考え方」と「使い方」の両方をバランス良く学べるため、AIリテラシーを高めたい方にも最適です。

最短1ヶ月で基礎から実践まで一通りのスキルを習得できるのが大きな強みです。

プロンプトエンジニアリング資格の取得が活かせるキャリア・職種例

プロンプトエンジニアリングに関する資格は、単にAIを使えることを示すだけでなく、業務にどう活かせるかまで理解している人材であることの証明にもなります。生成AIの活用が広がる現在、多くの業界でAIスキルを持つ人材の需要が高まっており、プロンプト設計力は多様な職種で武器になります。

ここでは、プロンプトエンジニアリング資格を取得することで、どのようなキャリアや職種に活かせるのか、具体的な例を紹介します。

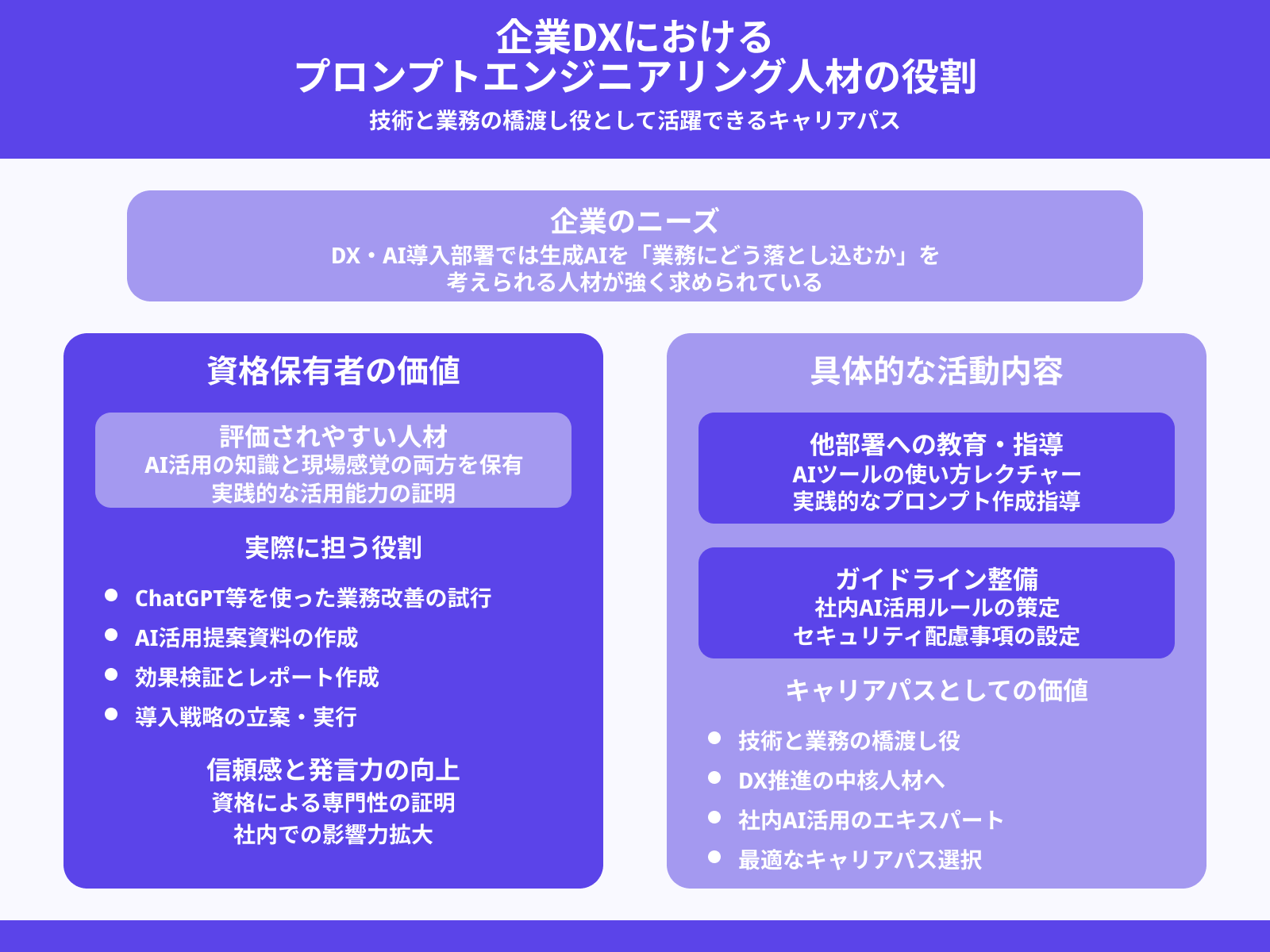

社内のDX・AI導入推進担当

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)やAI導入を進める部署では、生成AIを「業務にどう落とし込むか」を考えられる人材が求められています。

プロンプトエンジニアリング資格を持つことで、AI活用の知識と現場感覚の両方を持つ人材として評価されやすくなります。実際に、ChatGPTなどを使って社内の業務改善を試行したり、提案資料を作成したりする役割を担うことができます。

また、他部署に対してAIツールの使い方を教育したり、ガイドラインを整備したりする場面でも、資格があることで信頼感と発言力が高まります。技術と業務の橋渡し役として活躍したい人に最適なキャリアパスです。

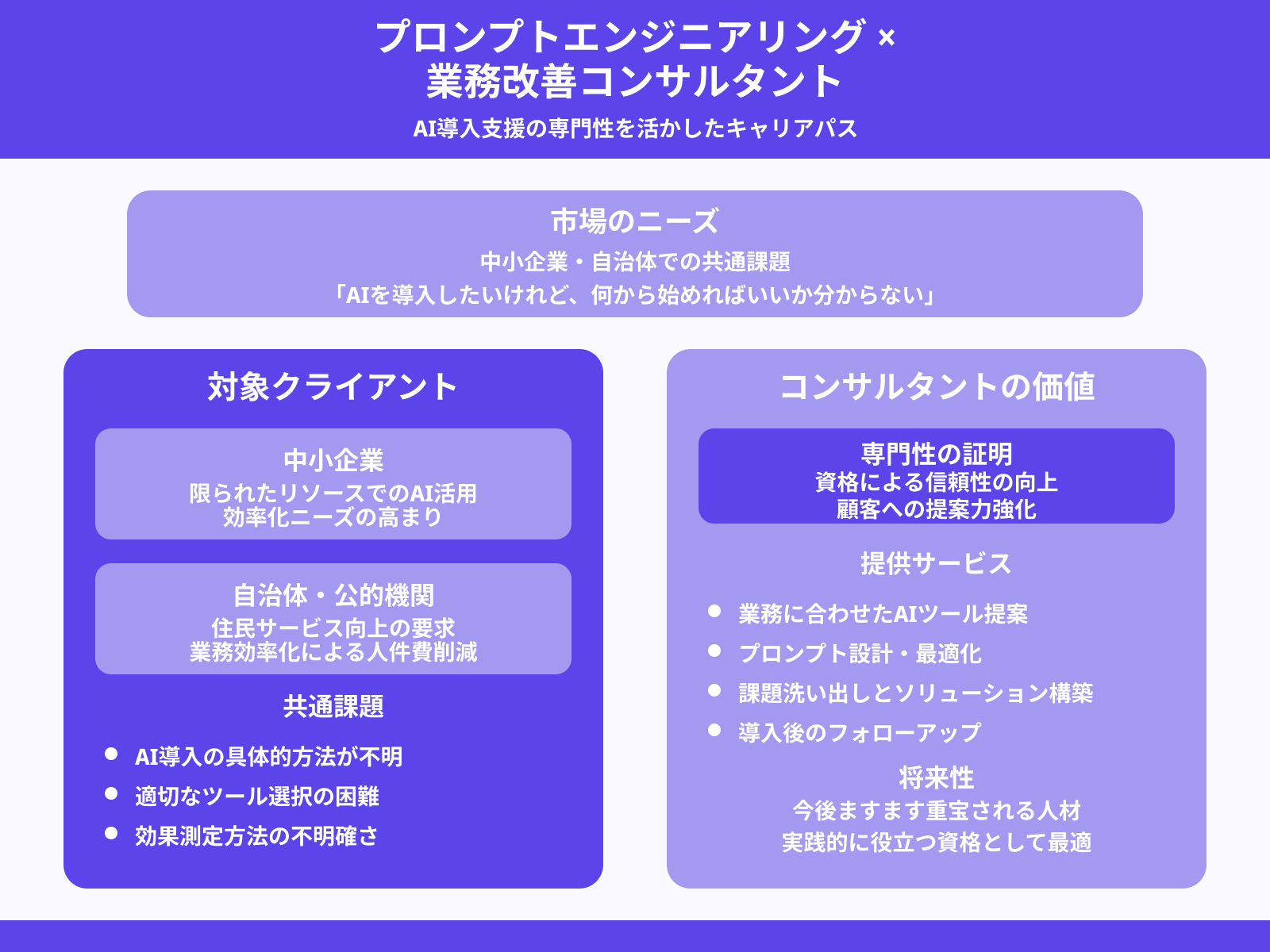

生成AI活用の業務改善コンサルタント

プロンプトエンジニアリングの知識を活かせる代表的な職種のひとつが、業務改善を支援するコンサルタントです。特に中小企業や自治体などでは、「AIを導入したいけれど、何から始めればいいか分からない」という課題を抱えているケースが多くあります。

プロンプト設計スキルを持ち、業務に合わせたAIツールの活用方法を提案できる人材は、今後ますます重宝されるでしょう。資格があることで、顧客への提案時にも「専門性がある」と判断されやすくなり、信頼を得やすくなります。

クライアントと一緒に課題を洗い出し、AIで解決する仕組みを構築するポジションを目指す方には、非常に実践的に役立つ資格です。

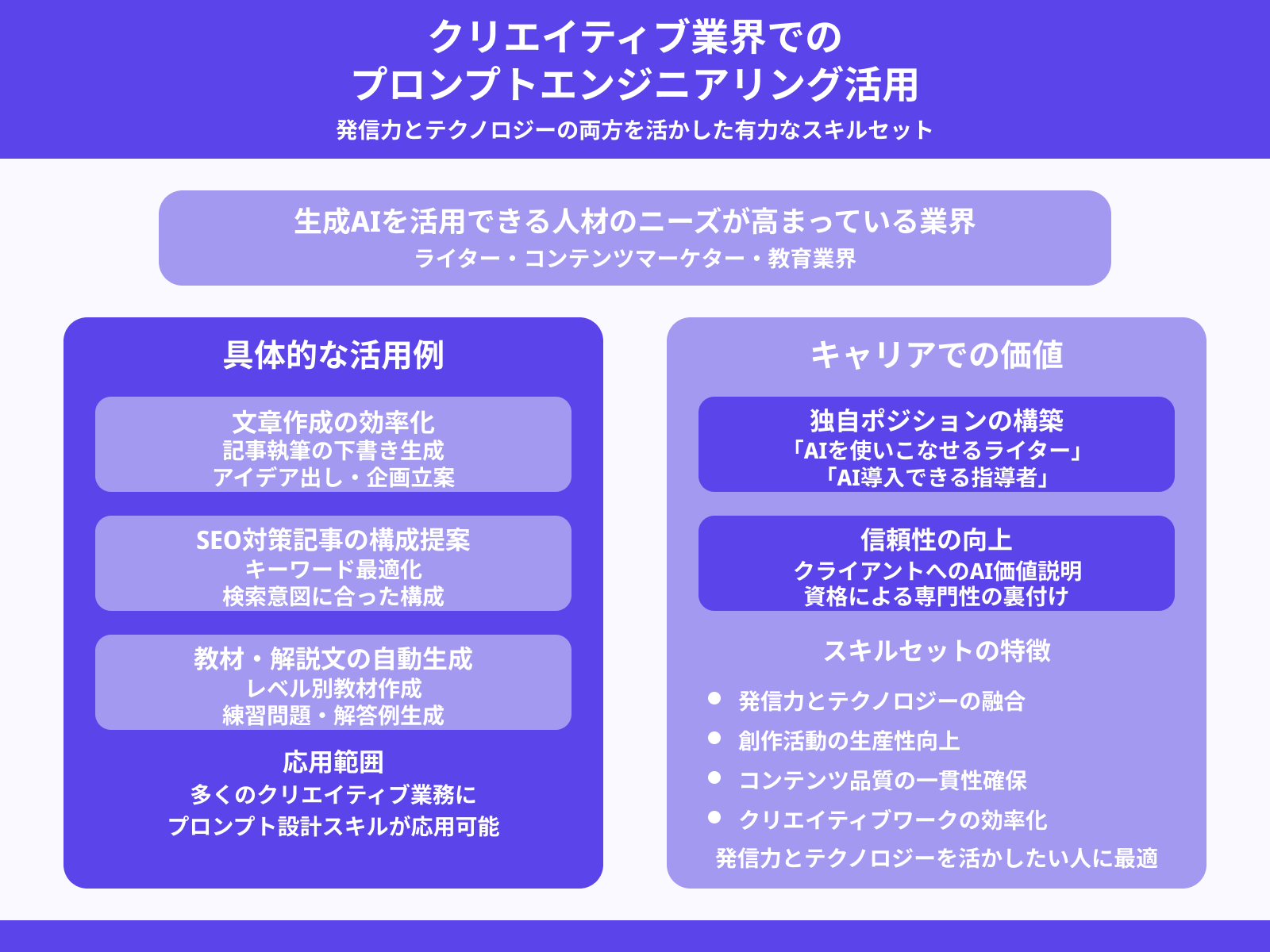

ライター・マーケター・教育系のAI活用人材

ライターやコンテンツマーケター、教育業界などでも、生成AIを活用できる人材のニーズが高まっています。

たとえば、文章作成の効率化、SEO対策記事の構成提案、教材や解説文の自動生成など、プロンプト設計のスキルは多くのクリエイティブ業務に応用可能です。プロンプトエンジニアリング資格を取得しておくことで、「AIを使いこなせるライター」「教育現場でAIを導入できる指導者」としてのポジションを築きやすくなります。

また、クライアントや上司にAI活用の価値を説明する際にも、資格が裏付けとなるため信頼性が高まります。発信力とテクノロジーの両方を活かしたい人にとって、有力なスキルセットです。

プロンプトエンジニアに求められるスキルとは?

プロンプトエンジニアは、生成AIに対して「的確な指示(プロンプト)」を出し、目的に沿ったアウトプットを引き出す専門職です。

単にツールを使いこなすだけでなく、AIの特性を理解した上で適切な設計を行う能力が求められます。業務や応用領域によって求められるスキルは異なりますが、共通して重要なのは「論理的思考力」「言語やAIの理解」「継続的な学習姿勢」です。

以下では、プロンプトエンジニアとして活躍するために身につけたい代表的な3つのスキルについて詳しく紹介します。

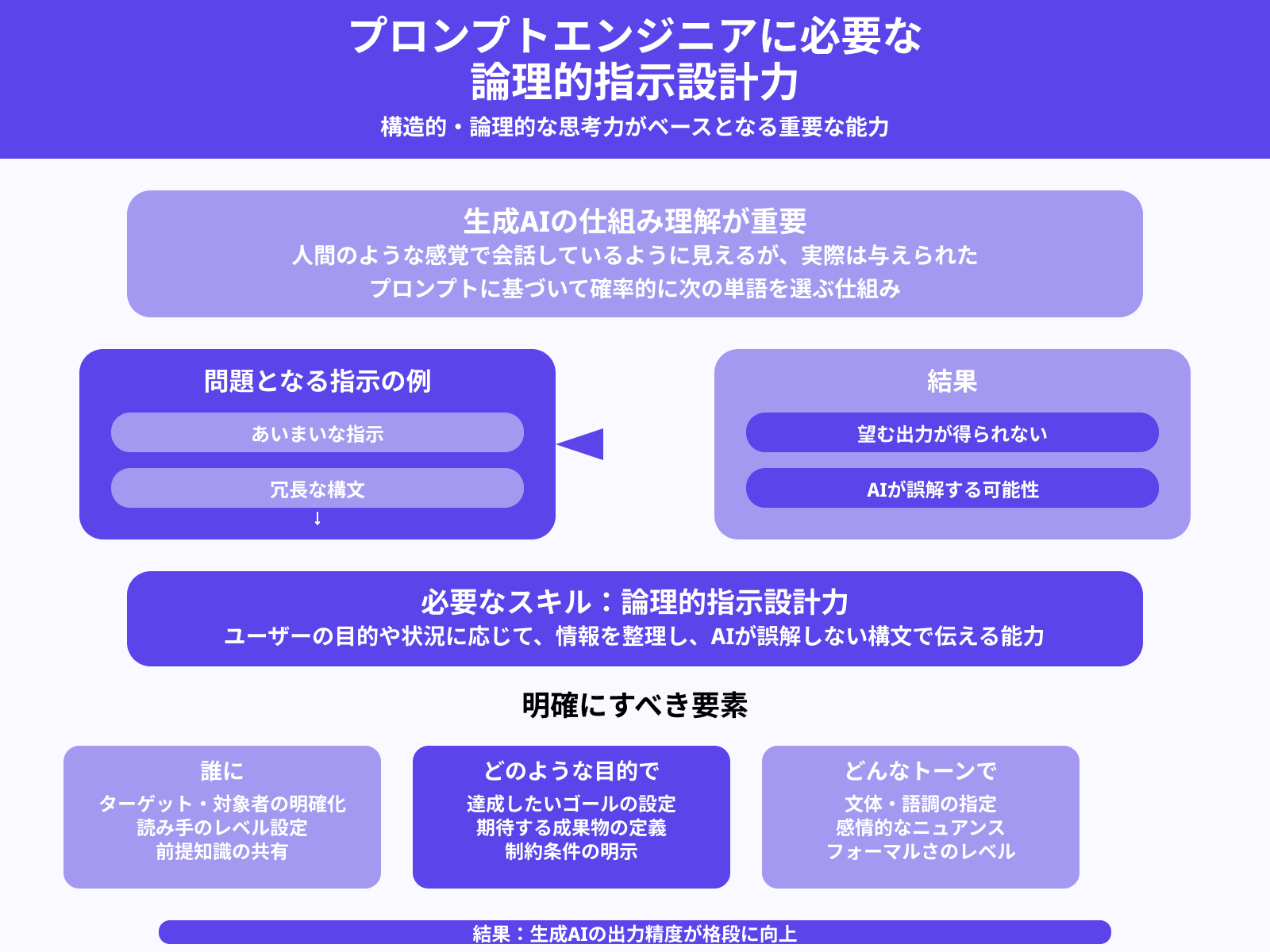

論理的な指示設計力

プロンプトエンジニアにとって最も重要なのが、「論理的な指示設計力」です。

生成AIは人間のような感覚で会話しているように見えますが、実際には与えられたプロンプトに基づいて確率的に次の単語を選ぶ仕組みです。つまり、あいまいな指示や冗長な構文では、望む出力が得られないことも少なくありません。

そのため、ユーザーの目的や状況に応じて、情報を整理し、AIが誤解しない構文で伝える能力が重要になります。

たとえば「誰に」「どのような目的で」「どんなトーンで」などを明確にしたプロンプトを設計できるスキルがあれば、生成AIの出力精度は格段に向上します。これは単なる文章力ではなく、構造的・論理的な思考力がベースとなる能力です。

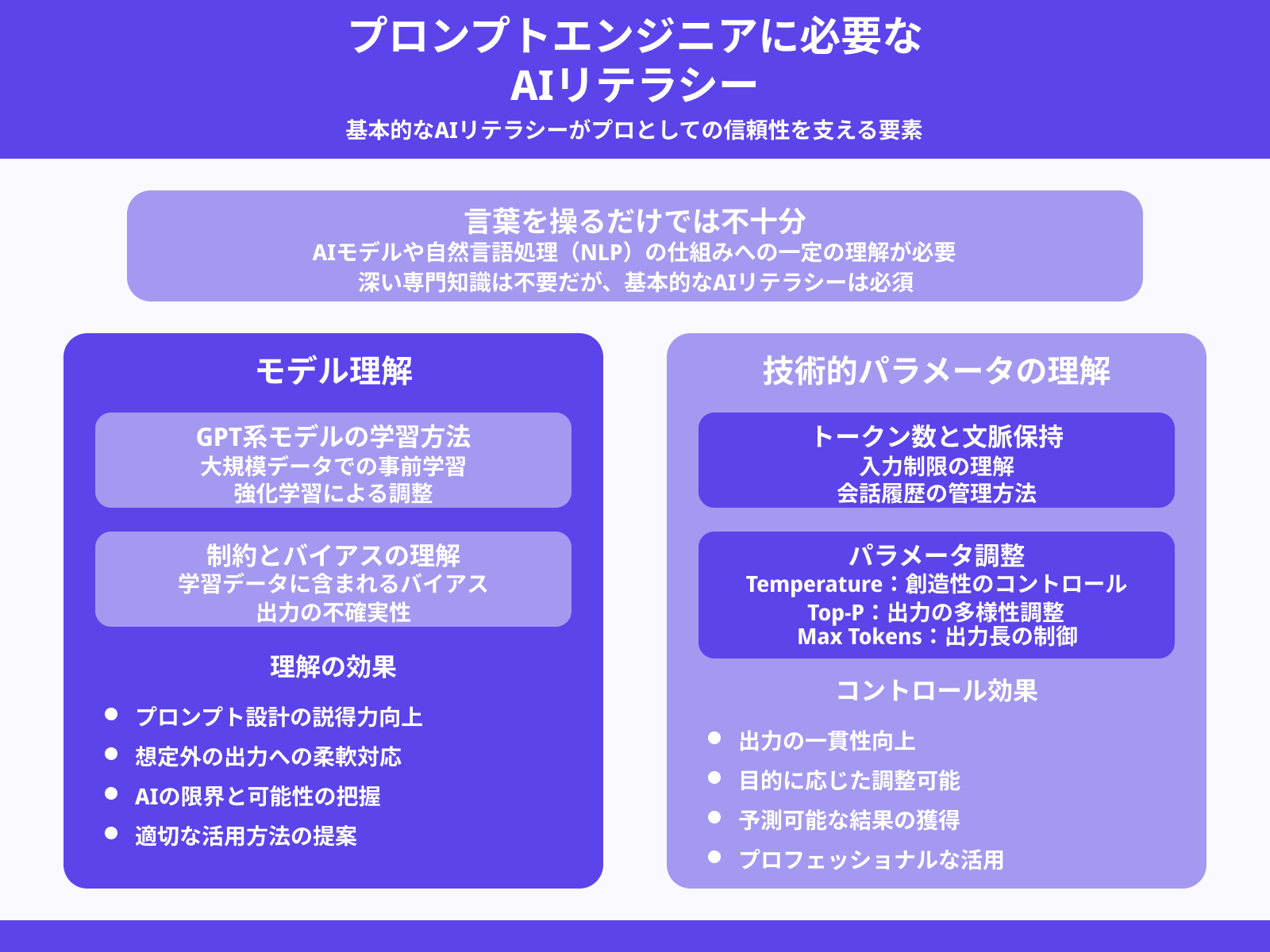

自然言語処理やAIモデルの基礎理解

プロンプトエンジニアは、単に言葉を操るだけではなく、その背後にあるAIモデルや自然言語処理(NLP)の仕組みにも一定の理解が求められます。たとえば、GPT系のモデルはどのように学習されているのか、どんな制約やバイアスがあるのかを知っておくことで、プロンプトの設計に説得力が増し、想定外の出力にも柔軟に対応できます。

また、トークン数の上限や文脈保持の仕組み、温度(temperature)やトップPといったパラメータの違いを理解することで、出力をよりコントロールしやすくなります。深い専門知識が必要なわけではありませんが、基本的なAIリテラシーを持っていることが、プロとしての信頼性を支える要素となります。

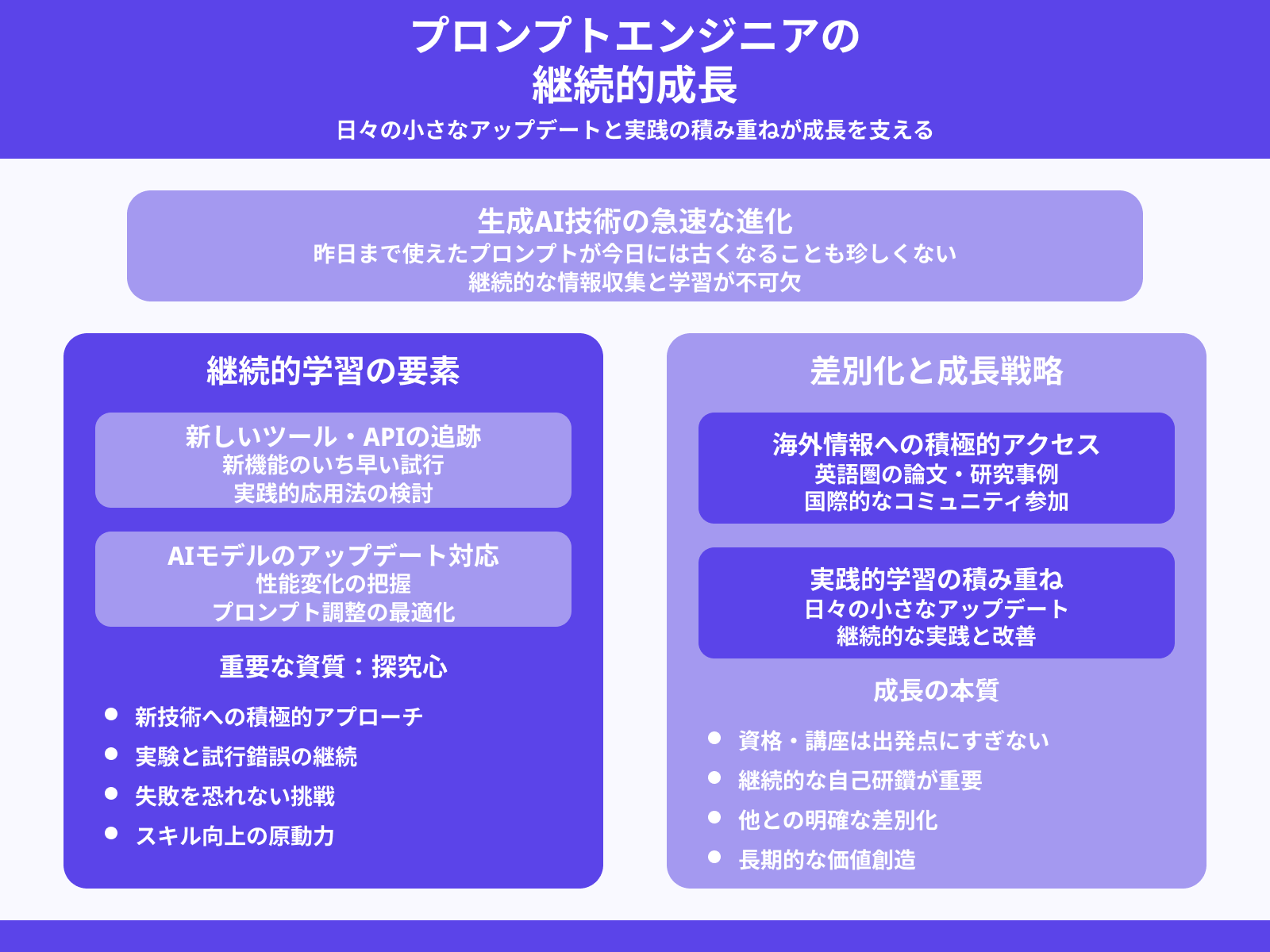

継続的に学ぶリテラシーと探究心

生成AIの技術は非常に進化が早く、昨日まで使えたプロンプトが今日には古くなることも珍しくありません。

プロンプトエンジニアとして価値を発揮し続けるには、継続的な情報収集と学習が不可欠です。新しいツールやAPI、AIモデルのアップデートが次々と登場する中で、それらをいち早く試し、応用法を考える「探究心」こそがスキル向上の原動力になります。

加えて、海外の事例や英語圏の論文・コミュニティに触れることも、他との差別化につながります。資格や講座は出発点にすぎず、日々の小さなアップデートや実践の積み重ねが、プロンプトエンジニアとしての成長を支えていくのです。

上記を含め、プロンプトエンジニアの特徴をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

まとめ

プロンプトエンジニアリングは、生成AIを活用するうえで非常に重要なスキルです。

資格を取得することで、自身のスキルを客観的に証明できるだけでなく、実務での応用力やAIリテラシーを高めることにもつながります。

G検定やPython認定試験、PEP検定などは、初学者からでも取り組みやすく、キャリアアップにも有効です。さらに、実践的な講座を受講すれば、具体的なプロンプト設計の力を身につけ、AI人材としての市場価値を高めることができます。

生成AIが当たり前のように使われる時代に備え、今のうちから学びをスタートしてみましょう。