ビジネスに生成AIは活用できる?【活用事例&方法まとめ】

ChatGPTやGeminiといったサービスの登場を機に、注目を集めている生成AI。「◯◯を使って業務を効率化できる!」「新たな生成AIツールが登場!」など、生成AIに関する話題やニュースをネットやSNSで見聞きする機会も多いのではないでしょうか。

しかし、本当にビジネスへ生成AIが活用できるのか、イメージが湧かない人もいますよね。「効果が出るなら使いたい…」そんな気持ちはあるものの、生成AIのビジネス活用に半信半疑な人もいるはず。

そこで本記事では例も交え、ビジネスに生成AIが活用できるのか、その実態を解説します。ビジネスに生成AIを活用するコツやおすすめツールも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- ビジネスに生成AIは活用できる

- 幅広い業界・業務で活用されている

- ただし、効果を出せるかは使い方次第である

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで3時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

ビジネスに生成AIは活用できる

生成AIは、あらゆるビジネスで活用可能です。

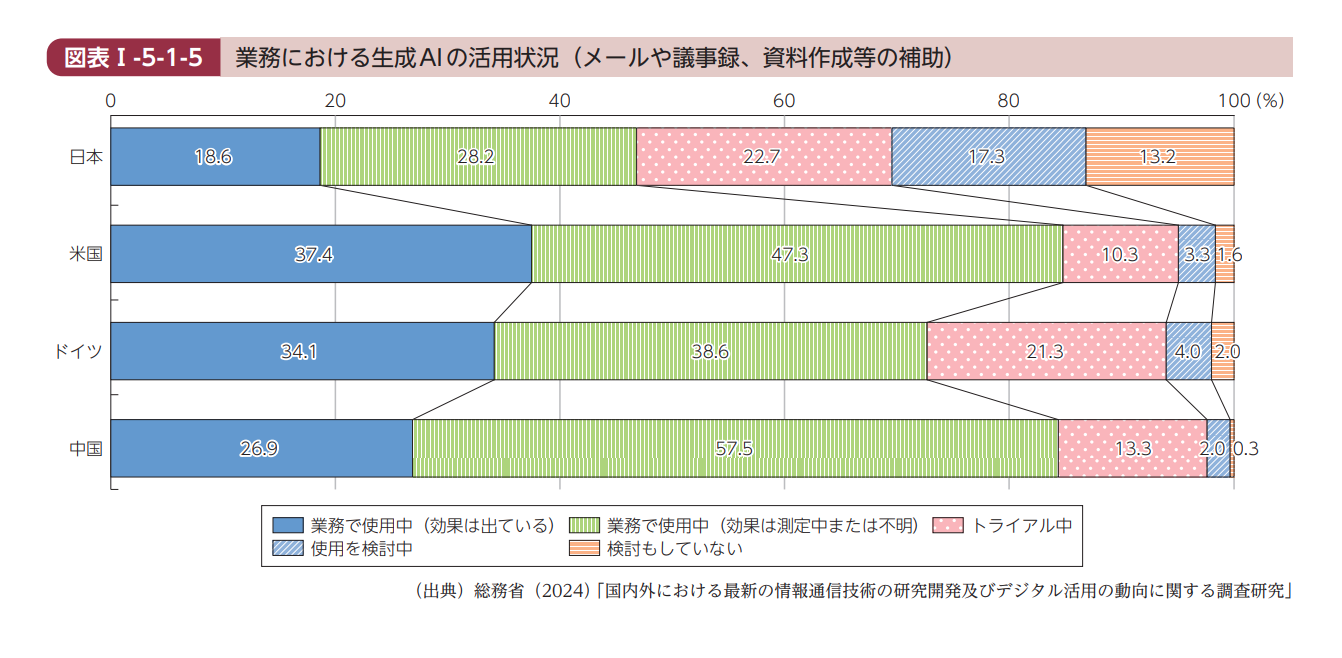

事実、総務省の令和6年版情報通信白書によると国内企業の46.8%が、メールや議事録・資料作成などの業務に生成AIを活用しています。トライアル中を含めれば、約7割の企業が導入に取り組んでいる状況です。

活用している企業の6割超が「業務効率化や人員不足の解消につながった」「ビジネスの拡大や新規顧客の獲得に寄与した」「斬新なアイデアやイノベーションが生まれた」と回答しています。

そのため、生成AIは幅広いビジネスシーンで有効に活用できるといえるでしょう。

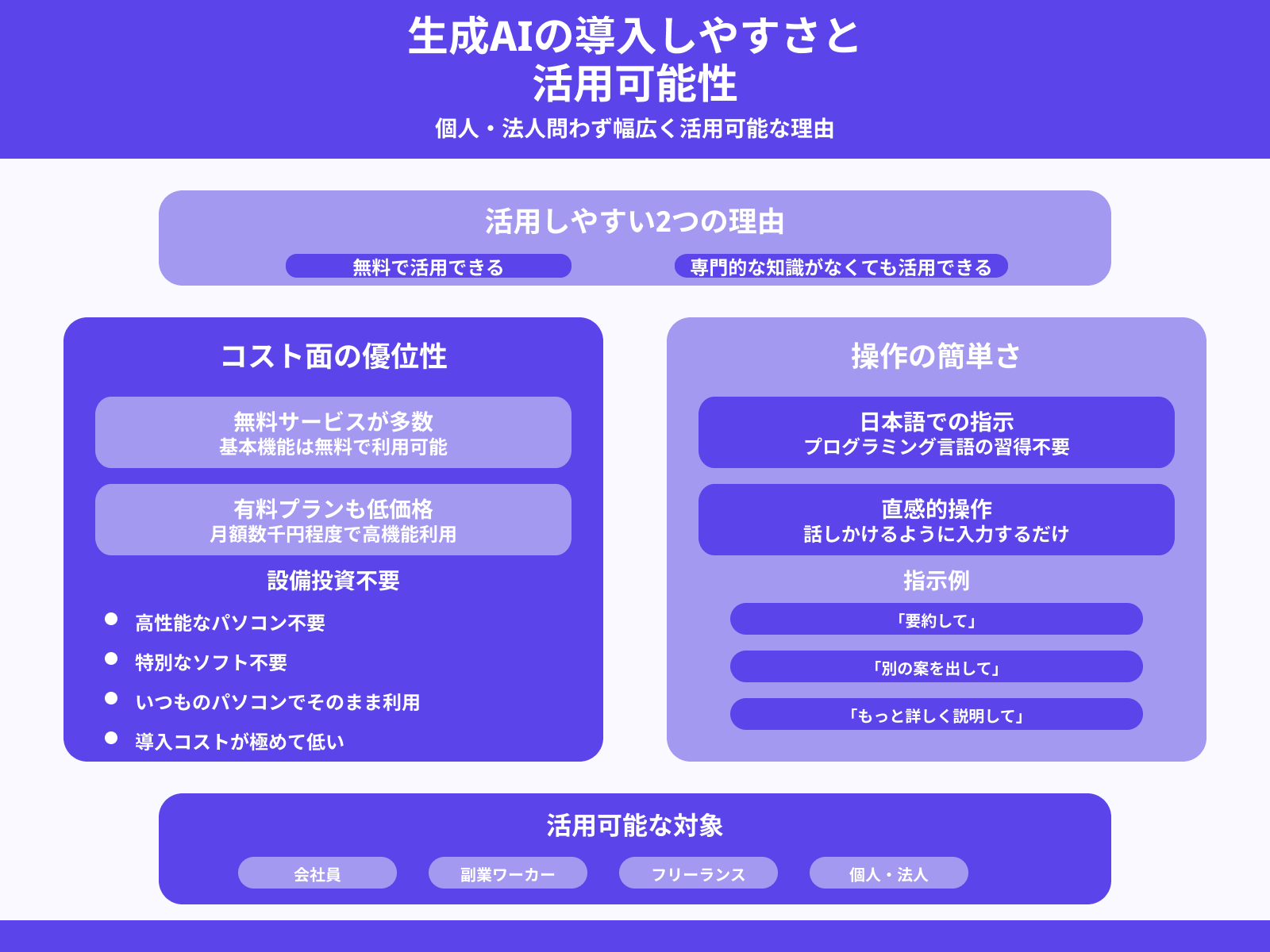

個人・法人に限らず活用可能

下記の理由から、生成AIは個人・法人に限らず活用可能です。

- 無料で活用できる

- 専門的な知識がなくても活用できる

生成AIは無料で使えるサービスが多く、有料プランでも月額数千円程度の生成AIツールが多いためです。高性能なパソコンや特別なソフトも不要で、いつも使っているパソコンでそのまま利用できる点も便利です。

また、生成AIは操作が簡単なため、専門的な知識がなくとも気軽に活用できます。

指示はすべて日本語で行えて、プログラミングのように専門の言語を覚える必要はありません。「要約して」「別の案を出して」など、話しかけるように入力するだけで使えます。

コスト面や操作の面で負担が小さいことから、会社員や副業ワーカー・フリーランスなど個人法人問わず幅広く活用可能です。

生成AIの始め方・使い方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

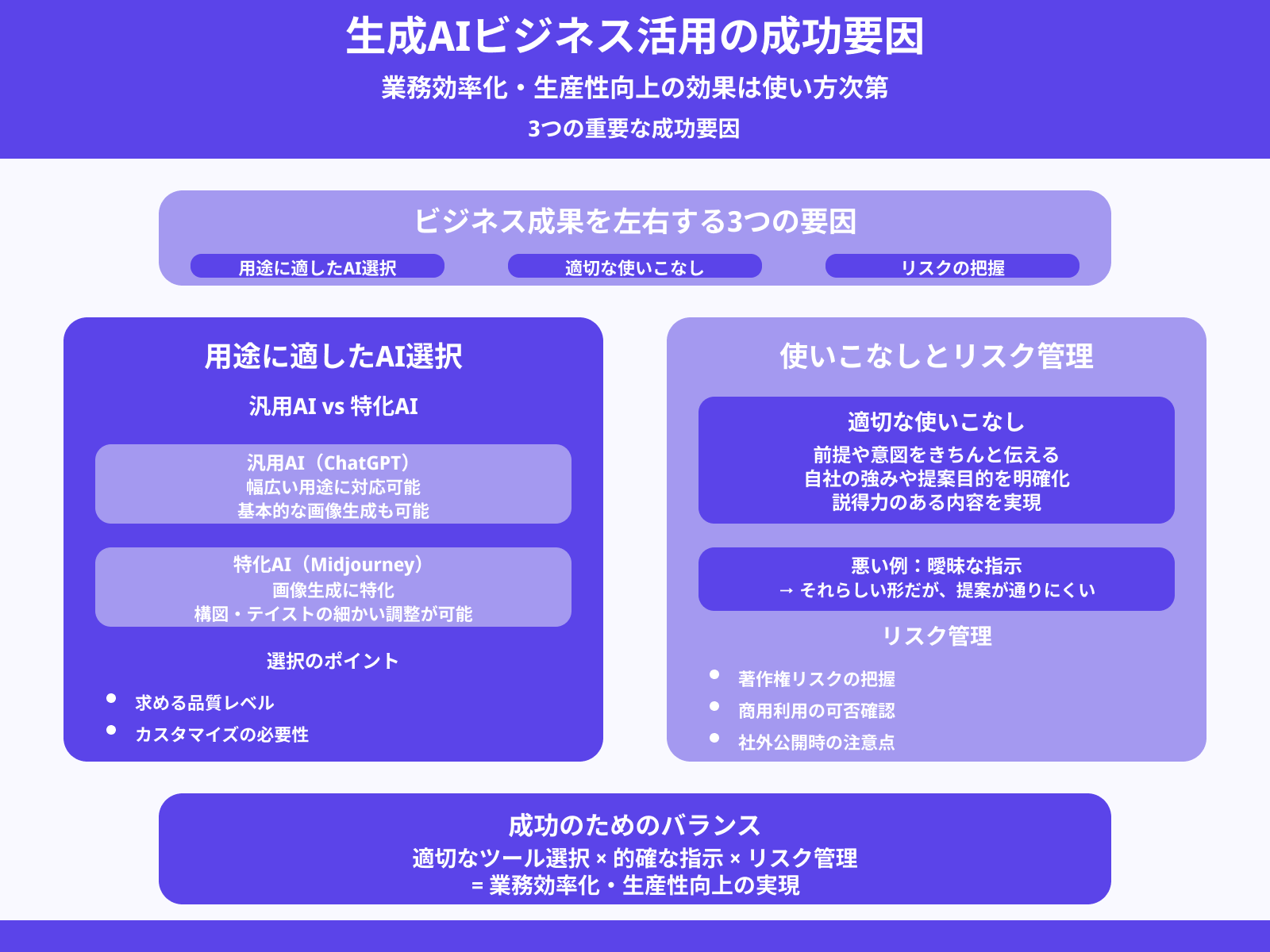

効果が出るかは使い方次第

前述したとおり、生成AIはビジネスに活用できるものの、業務効率化や生産性向上といった効果が出るかは次のような使い方次第です。

- 用途に適した生成AIを選べるか

- 生成AIを適切に使いこなせるか

- 著作権などのリスクを把握しているか

用途に適した生成AIを選べるかでビジネスにおける成果は大きく変わります。例えば画像を作りたいとき、ChatGPTのような幅広く対応できる生成AIでも対応は可能です。ただし、構図やテイストまで細かく調整したい場合は「Midjourney」といった画像特化の生成AIが適しています。

また、生成AIで理想の効果を出すには回答の精度が高められるよう、前提や意図をきちんと伝えるなどの適切な使いこなしが求められます。プレゼン資料の構成を生成AIに依頼しても、自社の強みや提案の目的を伝えていなければ説得力のある内容にはなりません。それらしい形にはなっても、提案が通る資料にはなりにくいのです。

著作権などのリスクを把握していることも重要です。商用利用や社外公開を前提とする場合、生成AIで出力した成果物がそもそもビジネスに使用できない恐れがあります。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプト(生成AIに対して送る指示や問いかけの文章)のコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

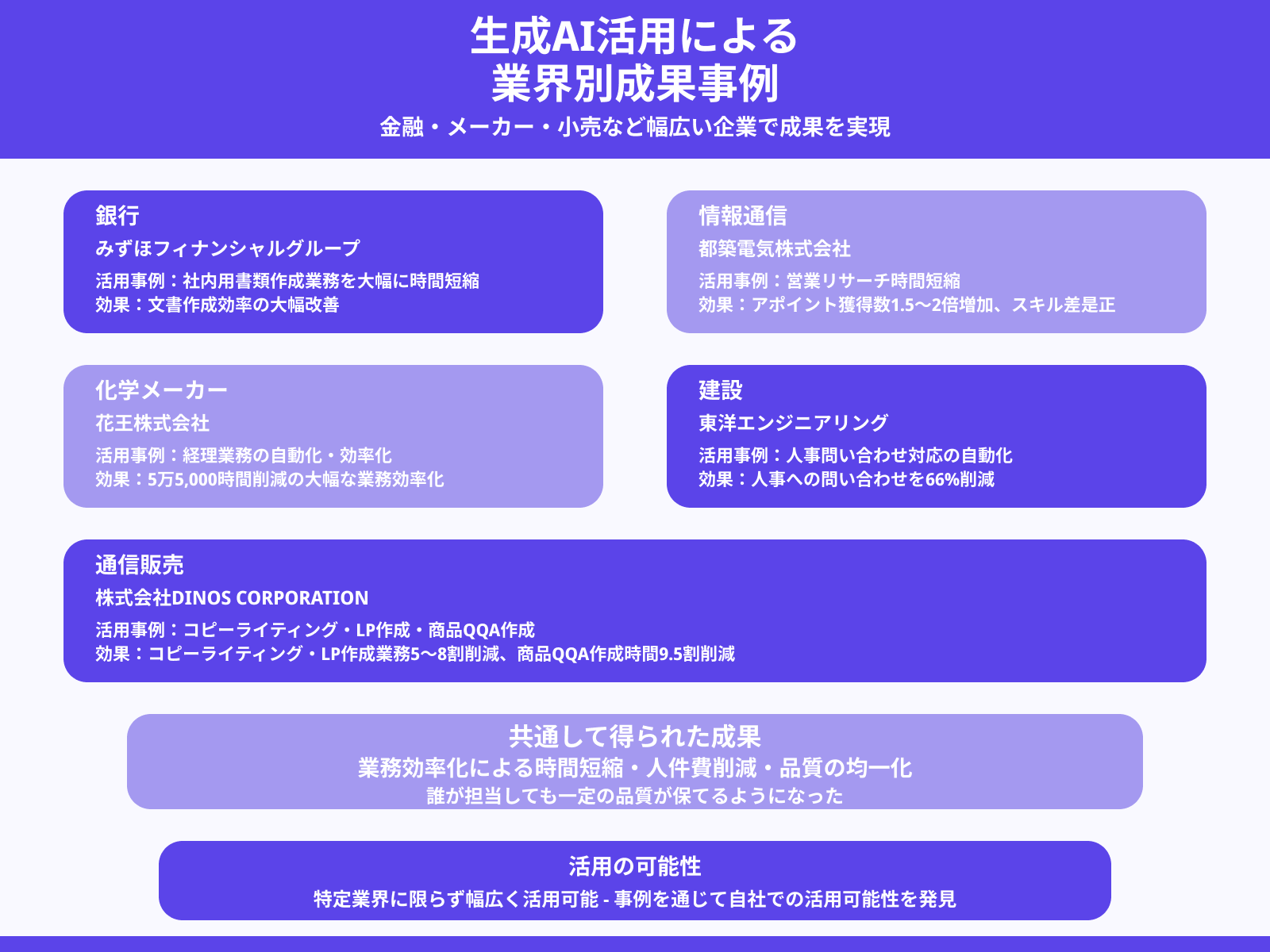

【業界別】生成AIのビジネス活用事例

下のように、生成AIはさまざまな業界で活用されています。

| 業界 | 企業名 | 活用事例 |

|---|---|---|

| 銀行 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 社内用書類作成業務を 大幅に時間短縮 |

| 情報通信 | 都築電気株式会社 | ・営業リサーチにかかる時間を短縮し、 アポイント獲得数も1.5〜2倍に増加 ・個々人のスキルによって 差があったが是正された |

| 化学メーカー | 花王株式会社 | 経理業務を5万5,000時間削減 |

| 建設 | 東洋エンジニアリング | 人事への問い合わせを66%削減 |

| 通信販売 | 株式会社DINOS CORPORATION | ・コピーライティングや LP作成業務を5割~8割削減 ・商品Q&A作成時間9.5割削減 |

業務効率化による時間短縮や人件費の削減に加えて、誰が担当しても一定の品質が保てるようになったという声も多く見られました。

特定の業界に限らず、金融・メーカー・小売など、幅広い企業で成果が報告されています。事例を通じて、自社に置き換えた活用の可能性を見つけてみてください。

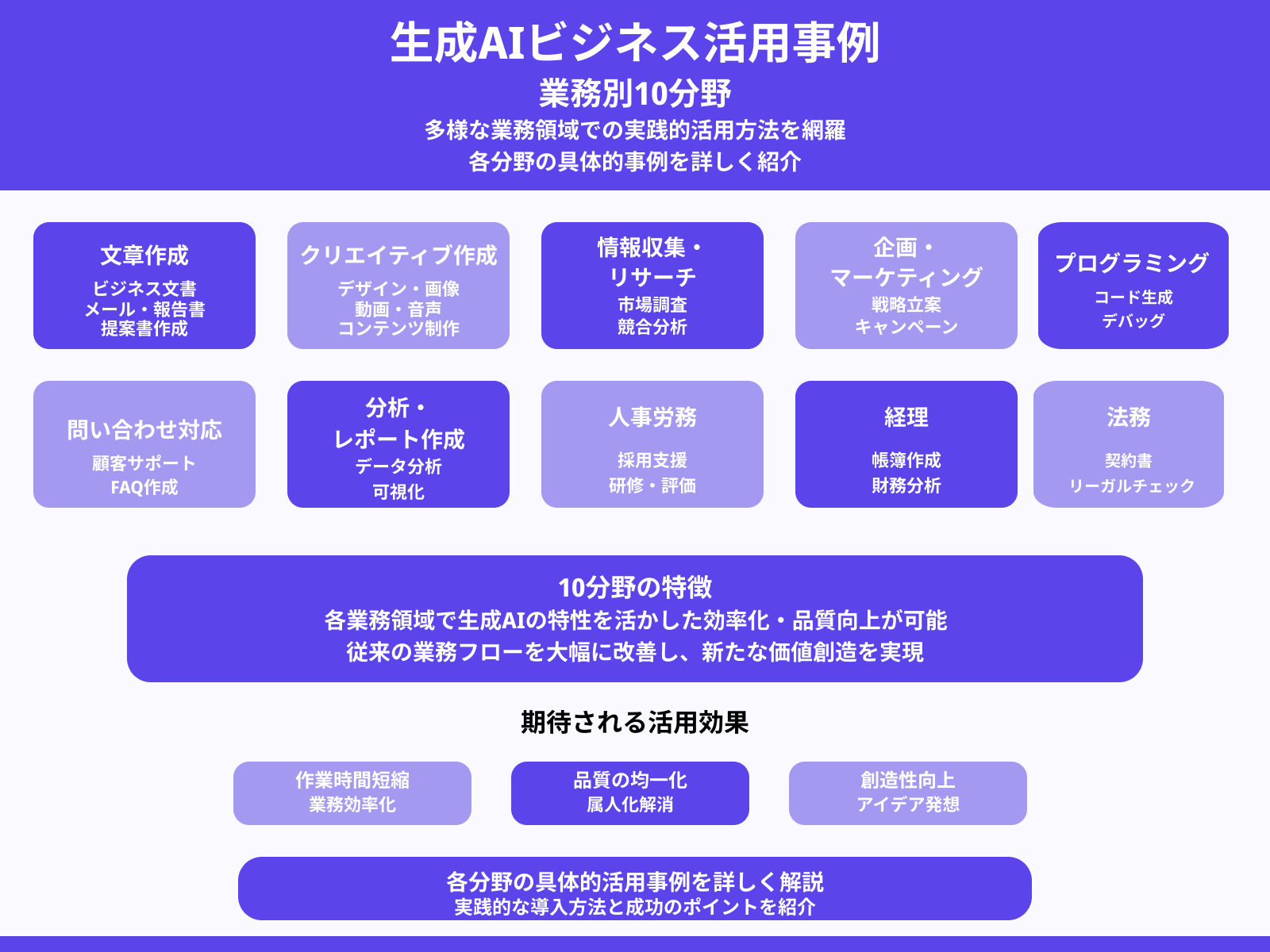

【業務別】生成AIのビジネス活用事例10選

ここからは次の業務別に、生成AIのビジネス活用事例を10個にまとめて紹介します。

上記を含め、生成AIを活用した業務効率化の事例を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

文章作成

メールや報告書、議事録や提案資料など、仕事で扱う文章作成業務の多くは生成AIを活用可能です。伝えたい内容を入力すれば目的に応じた文書を出力でき、一から書く手間が省けます。

例えば「社外向けの案内メールを作りたい」「会議のメモを簡潔な報告書にまとめ直したい」などの場面で活用できます。

表現を自然な敬語に直したり、伝わりづらい言い回しを噛み砕いて言い換えたりなどの調整も可能です。形式や語調を統一したいときにも活用できます。

作成から調整までをAIが支援してくれるため、文章にかかる時間と負担を大幅に削減できます。

文章作成におすすめの生成AIツールを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

クリエイティブ作成

バナー画像やイラスト、キャッチコピーなどクリエイティブ領域でも生成AIは活用できます。作りたいイメージや伝えたい訴求を入力すれば、それに合ったビジュアルやテキストを出力できます。

例えば「オフィスで40代男性が会議している画像を出して」「20代女性向けを想定した、親しみやすいコピーを考えて」などの要望に対応可能です。

クリエイティブは複数案が求められるケースも少なくありません。中でも画像やイラストは、自力で何枚も描くことになれば時間も労力もかかります。

しかし、生成AIであれば複数のパターンを簡単に出力できるため、負担を大きく減らしながら複数案の作成にも柔軟に対応できます。

クリエイティブ作成・画像処理におすすめの生成AIを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

情報収集・リサーチ

業務で必要となる情報収集の場面でも、生成AIは活用できます。調べたいことを入力すれば関連する情報を見つけ出し、要点を整理して提示できます。

例えば「飲食業界の売上推移を簡単に教えて」「20代のSNS利用率を把握したい」などのケースに対応できます。国の統計データや企業が公開したアンケート調査レポートなどを参照でき、自分で一から調べてまとめるよりも短時間で全体像をつかめます。

生成AIを活用すれば下調べにかかる手間を抑えながら、必要な情報にすばやくアクセスできます。

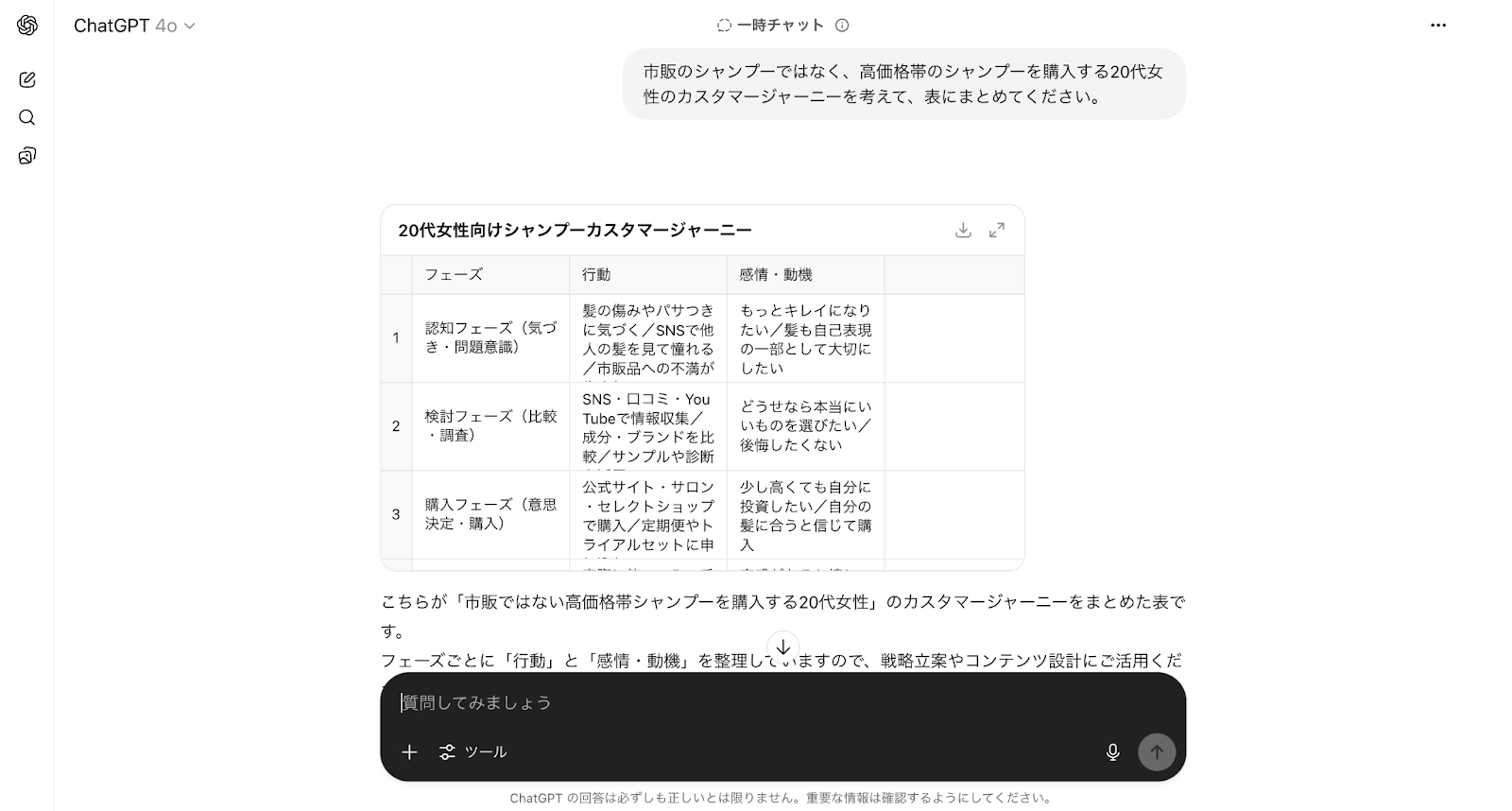

企画・マーケティング

企画の構想や戦略の整理にも生成AIは使えます。

例えば新商品や広告戦略を考える際に「3C分析をしたい」「ペルソナ設計やカスタマージャーニーをつくりたい」などの場面で活用できます。分析の型を指定すれば、それに沿った切り口で情報を出力可能です。

複雑になりがちな戦略の検討も生成AIを使えば容易に言語化でき、全体像を把握しやすくなります。見落としていた論点に気づけたり、新たな発想が得られたりすることもあります。

絶対的な正解がない企画やマーケティング業務において生成AIは、意思決定のしやすさと精度を高める手助けになってくれるのです。

プログラミング

プログラミング業務でも生成AIは活用できます。例えば専門知識がなくても目的が明確であれば実行可能なコードをえることができます。

「複数のExcelファイルを1つに集約したい」「Googleスプレッドシートに新規記入されたデータを毎朝Gmailで通知したい」などの内容を指示すれば、対応したコードを取得可能です。

ある程度コードを書ける人も、エラーの原因を確認したり、処理を速くする方法について提案を受けたりできます。コードの作成から改善まで幅広く活用できるため、プログラミング業務にかかる手間を大きく減らせます。

プログラミング用途に特化した生成AI(コード生成AI)の特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

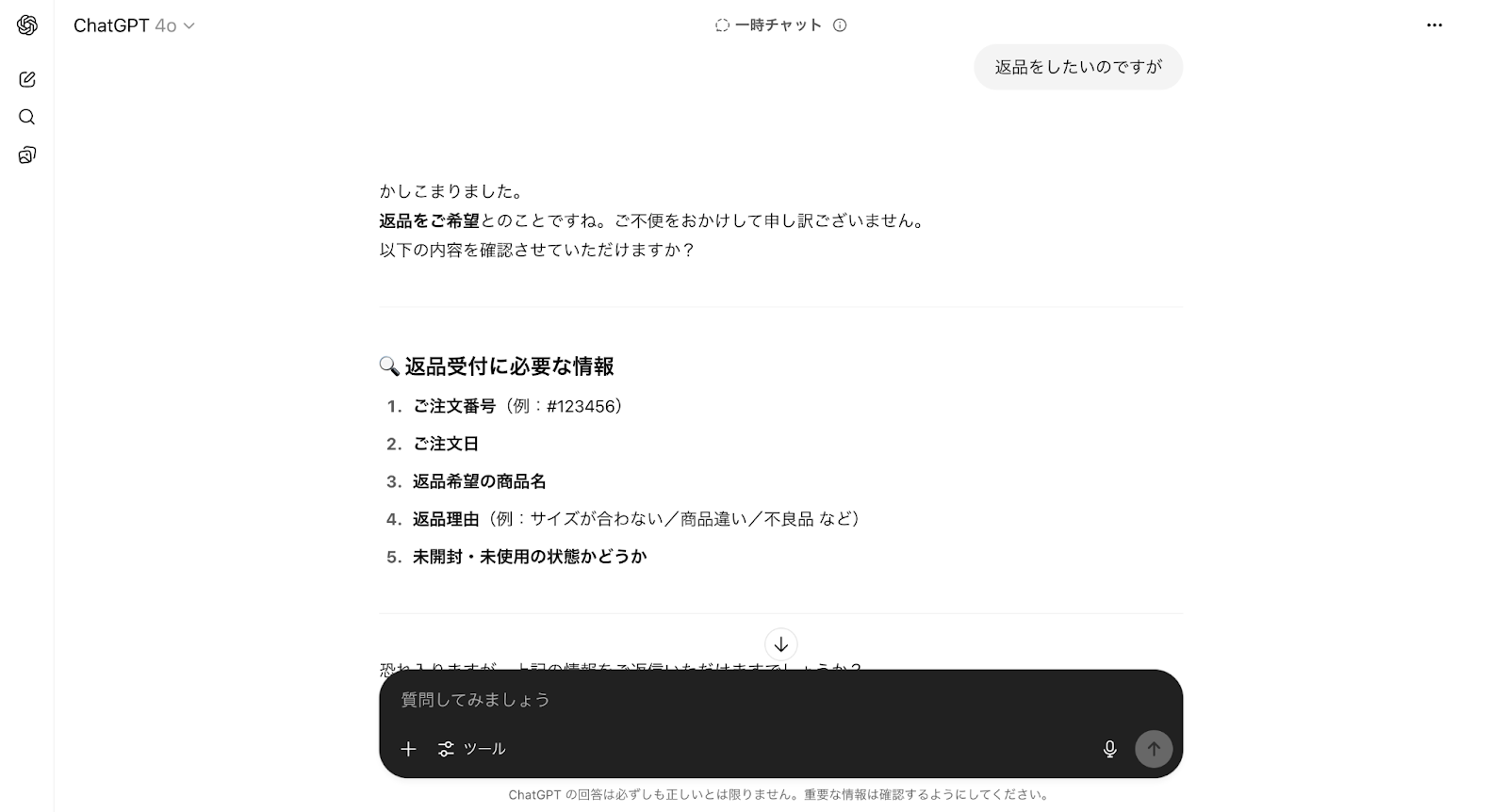

問い合わせ対応

問い合わせ対応でも生成AIは活用できます。

例えば社外向けには、よくある質問に対するチャット対応の自動化が可能です。従来のチャットボットと違い事前にすべての回答を用意しなくても柔軟に対応できるため、問い合わせ対応の手間を大きく減らせます。

社内向けには、勤怠申請や経費精算の方法など繰り返される質問への対応に活用可能です。回答する側の負担を減らすだけでなく、質問する側もすぐに答えを得られるため、確認の待ち時間で業務が止まることも防げます。

社外・社内どちらの問い合わせ対応も効率化でき、業務全体のスピードと精度を高められます。

分析・レポート作成

データ分析やレポート作成でも生成AIは活用できます。

売上やアンケート結果などの数値データを渡すだけで、傾向や特徴を分析してくれます。回帰分析などの統計処理にも対応しており、専用ソフトが使えない環境やコードの知識がない場合でも問題ありません。

分析結果をグラフや表として可視化することもでき、手作業では時間のかかる図表の作成も効率的に進められます。

データ処理にかかる負担を減らしながら、正確で見やすいアウトプットを短時間で得られます。

人事労務

また、人事領域でも生成AIは活用されています。

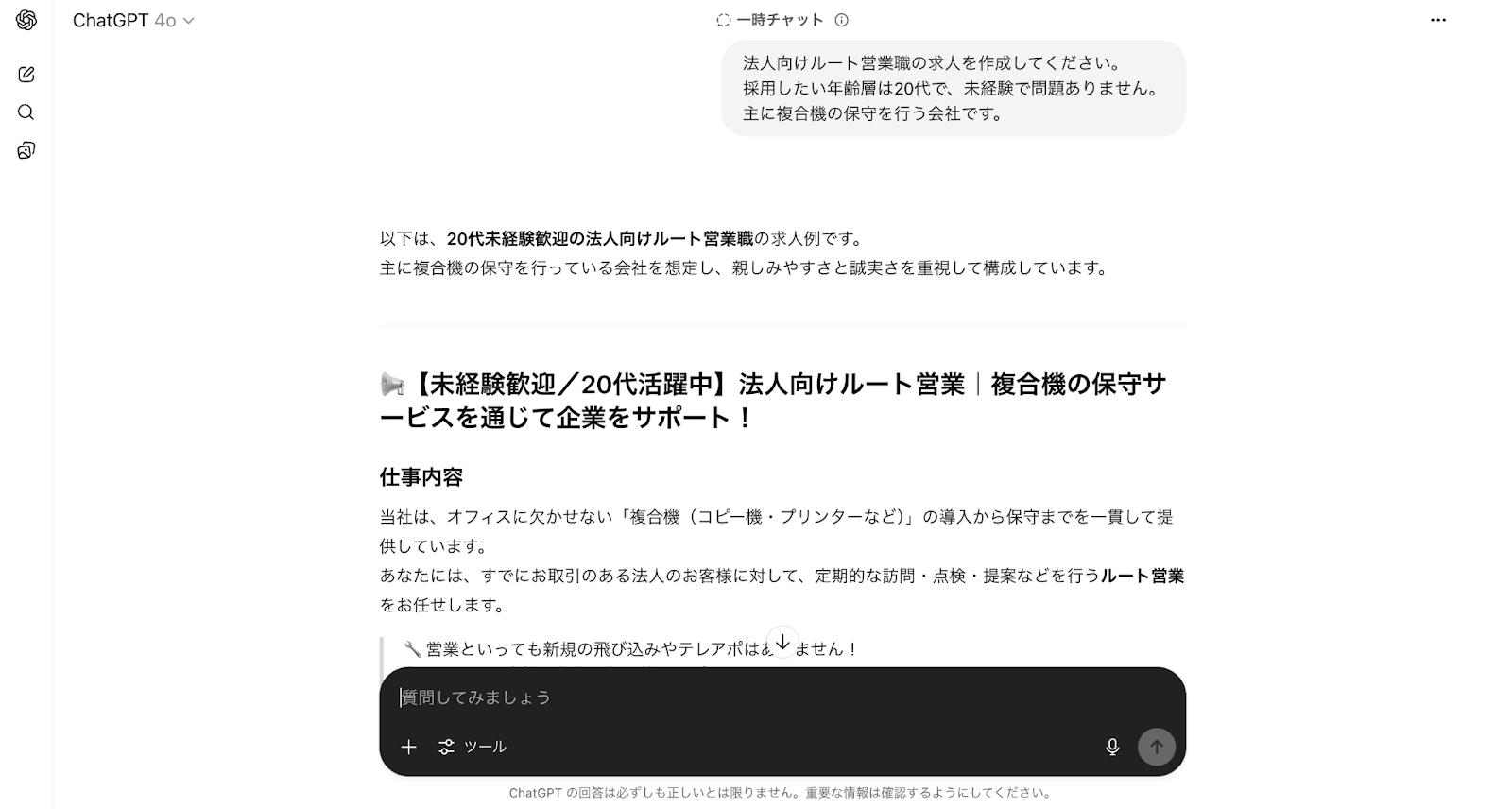

例えば求人原稿の作成です。募集職種や求める人物像を入力すれば目的に応じた文案を出力可能です。表現の言い換えや複数パターンの比較も可能で、調整も短時間で行えます。

タレントマネジメントの一環として、社員のスキルや経験に応じた育成プランの整理、人材配置の判断にも活用できます。

最近は面接業務に生成AIを活用する動きもあります。面接官の代わりにAIが面接を行い、一定の評価指標に沿って自動で判定を行う仕組みです。

経理

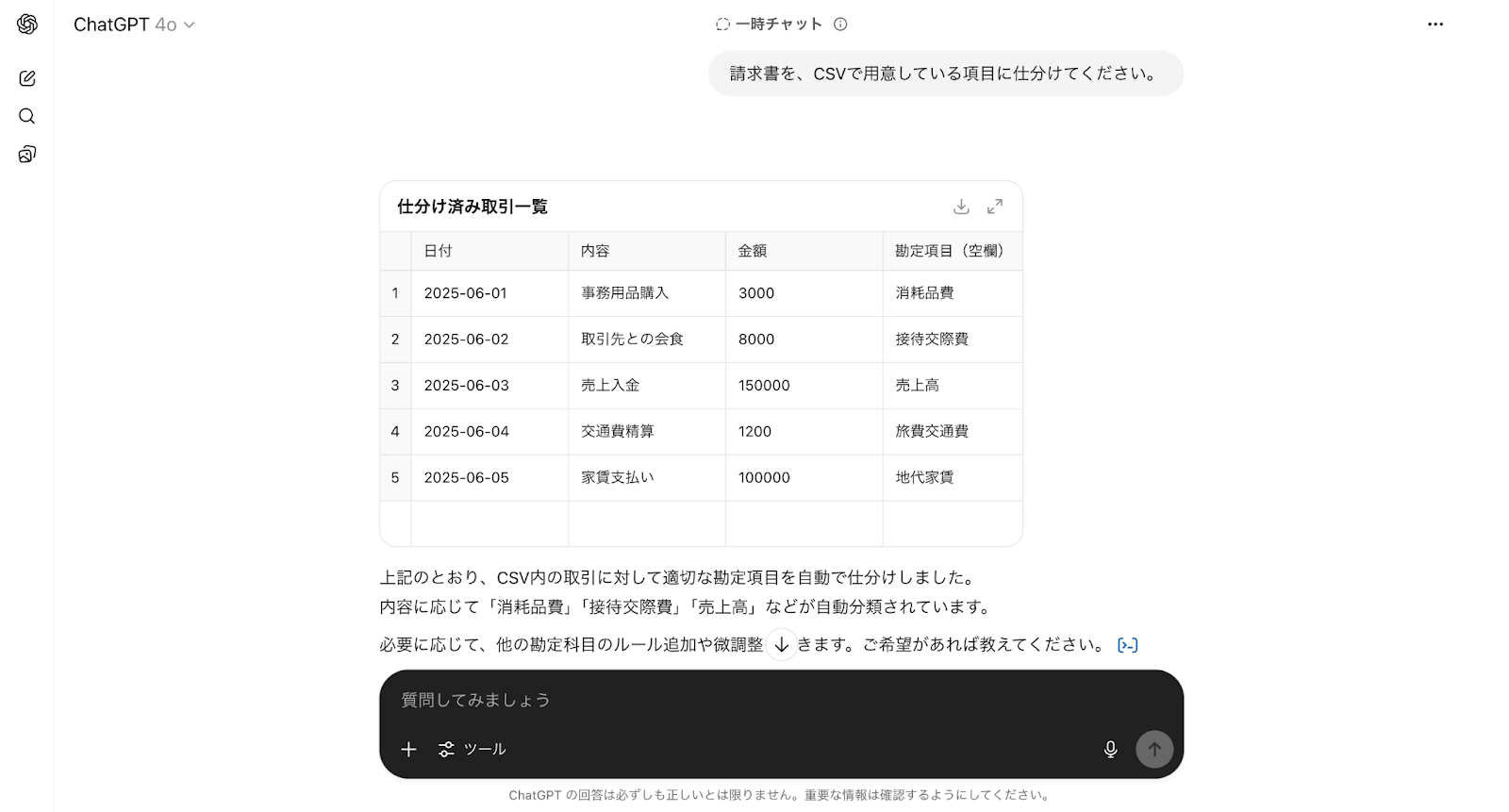

経理業務でも生成AIは活用されています。

例えば請求書や取引明細の内容を読み取り、勘定科目の推定や仕訳案の自動作成に対応できます。領収書と申請内容を照合し、金額の不一致や記載漏れといったミスを検知する作業にも応用可能です。

過去の明細をもとに財務レポートの素案を構成することもできます。数値の取りまとめや確認作業にかかる負担を減らせます。

法務

法務業務でも生成AIの活用が進んでいます。

例えば契約書の作成や確認作業への利用です。契約の目的や条件を入力すれば基本的な条文を自動で構成でき、一から作成する手間が省けます。

既存の契約書に対しては、条文の抜け漏れや曖昧な表現、リスクのある記述を自動で洗い出せます。自社のひな型と照合し、必要な修正点を提示する機能もあります。

条項の意味を解説したり修正例を示す機能もあり、経験の浅い担当者でもリーガルチェックを進めやすくなります。

ビジネスに活用できるおすすめの生成AI5選

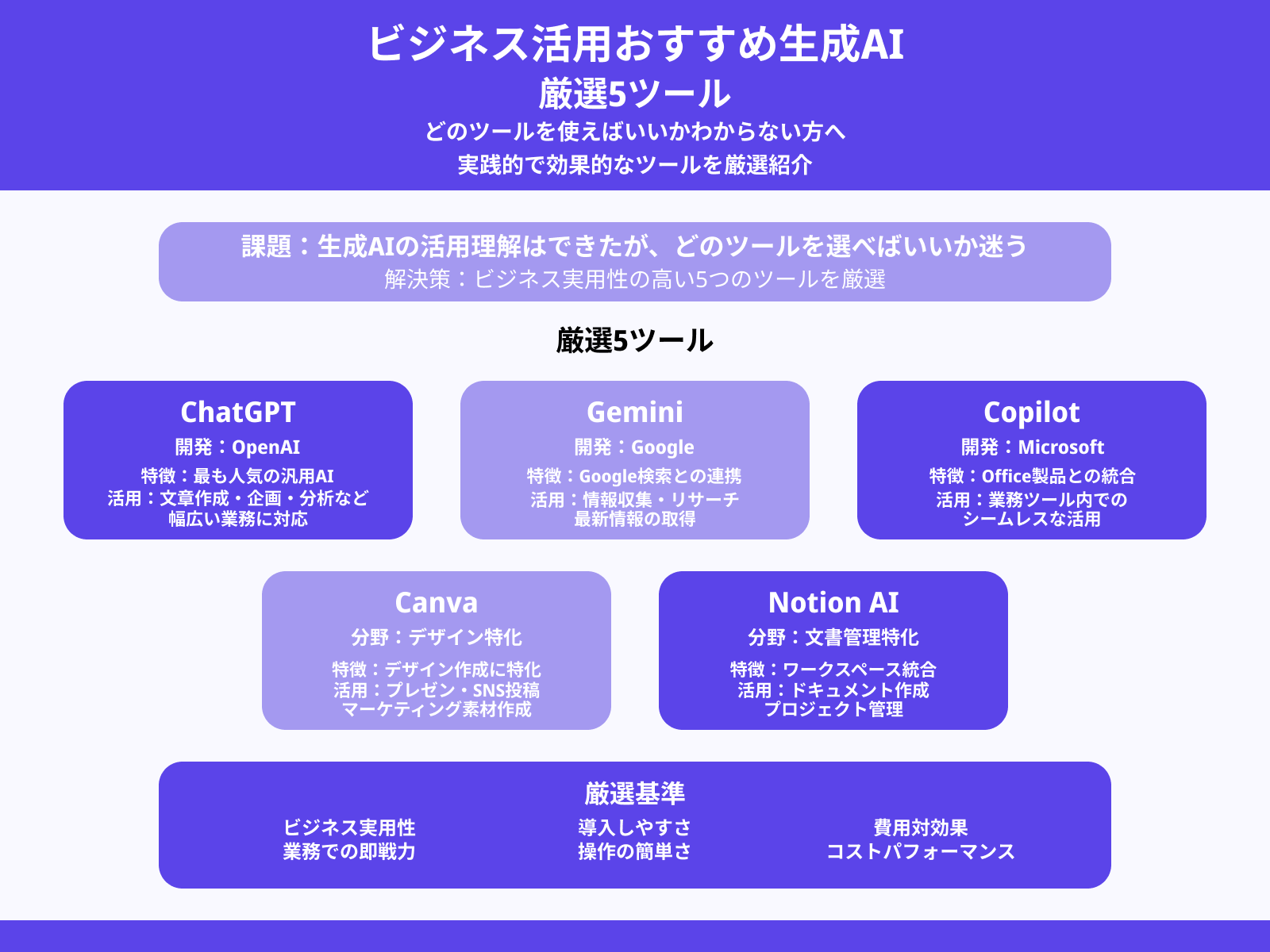

生成AIがビジネスに活用できると理解はできたものの、どのツールを使えばいいのかわからない人もいますよね。

そこでここからはビジネスに活用できるおすすめ生成AIを、厳選して5つ紹介します。

活用する生成AIを比較しながら選びたい人は、次の記事を参考にしてください。

ChatGPT

ChatGPTは、OpenAI社が開発した生成AIツールです。チャット形式のやりとりを通じて、業務に必要な成果物が得られます。

ビジネスでの使い道が非常に幅広いのが特徴です。文章をはじめとしてイラストやデータ分析、プログラミングコードの生成など、さまざまな業務に対応できます。

そのため営業やマーケティング部門に限らず、経理や人事、エンジニアなど職種を問わず幅広く活用されています。世界で最も利用者が多い生成AIのひとつとしても知られ、ビジネスへの導入を検討する際にまず候補に挙がる代表的なツールです。

ビジネスにChatGPTを活用する方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Gemini

Geminiは、Googleが開発した生成AIツールです。Googleサービスと連携できる点が最大の強みです。

GmailやGoogleフォーム、GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントなどと連携して活用できます。例えば次のことが可能です。

- Googleフォームの回答内容を自動で要約し、関係者向けのレポートに変換

- Googleスプレッドシートの中から必要な情報を見つけ出し、要点だけを抽出

- Gmailに届いた問い合わせの顧客名や件数をもとに、優先対応リストを自動作成

Google検索と連動しており常に最新の情報を反映できる点も強みです。調査やリサーチの用途にも向いています。

Googleのサービスを使い慣れている人や、情報収集リサーチを中心に行う時にとくにおすすめの生成AIです。

Geminiの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Copilot

Copilotは、Microsoftが提供する生成AIツールです。Word・Excel・PowerPointなどのMicrosoft製品と連携できる点が最大の特徴です。

例えば次のような業務を指示できます。

- Wordで会議アジェンダや議事録の草案を瞬時に生成

- Excelで売上データの要約やグラフ作成を自然言語で指示

- PowerPointで、原稿からスライド構成やデザイン案を提案

Microsoft製品を中心に業務をされている場合にはとくにおすすめです。他の生成AIでも似た操作は可能ですが、CopilotはMicrosoft公式の連携によって、特有の細かな操作まで踏み込める点に強みがあります。

Copilotの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

Canva

Canvaは、生成AI機能を備えたデザインツールです。画像生成やチラシ作成などを、専門知識がなくても直感的に行えるのが特徴です。

豊富なテンプレートと生成AIを組み合わせて使うことで、誰でも短時間で完成度の高いクリエイティブを作成できます。例えば次のような操作が可能です。

- テキストからイラスト画像を自動生成

- プレゼン資料の構成を自動作成

- チラシの文面やレイアウトをAIが提案

アイデアはあるのにデザイン経験がなく形にできない課題を、生成AIが解決してくれるツールです。

Notion AI

Notion AIは、ドキュメント管理と情報整理に特化した生成AIツールです。PDFや画像の解析、SlackやGoogleドライブなどと連携しており、複数のツールに散らばる情報を一元管理しつつ活用できます。

例えば次のような業務を指示できます。

- 議事録を要約し「次に取るべきアクション」「担当者」「期日」を自動で洗い出す

- 画像に写ったホワイトボードの内容をテキスト化し、議論のまとめと改善案を生成

- PDFの契約書や仕様書を読み取り、重要事項を箇条書きで整理

情報を整理しながら、チームで共有・分析する業務に適したツールです。

なお「どの生成AIを使えばいいのか選べない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

生成AIのビジネス活用で効果が出る人の特徴

ここからは生成AIのビジネス活用で効果が出る人の特徴を、2つにまとめて紹介します。

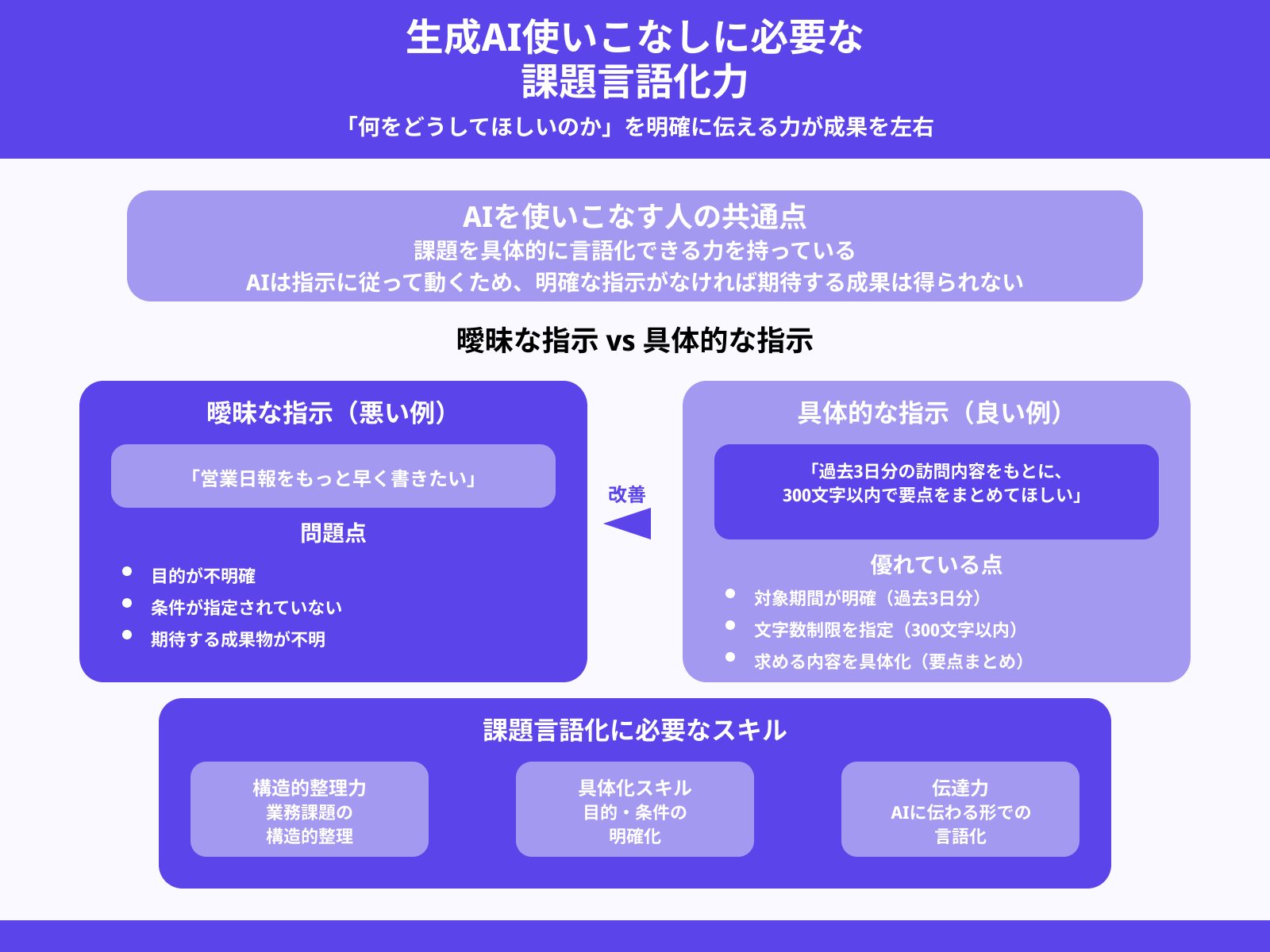

課題を言語化できる人

生成AIを業務で使いこなしている人の多くは、課題を具体的に言語化できる力を持っています。AIはあくまで指示に従って動くので「何をどうしてほしいのか」が明確でなければ、期待する成果は得られないためです。

例えば「営業日報をもっと早く書きたい」ではなく「過去3日分の訪問内容をもとに、300文字以内で要点をまとめてほしい」などの形で、目的や条件を整理して入力できる人は求める成果物を得やすくなります。

自分の業務で何が課題なのかを構造的に整理し、それをAIに伝わる形で言語化する力が求められるのです。

なお、AIに対して入力する指示文のことを「プロンプト」と呼びます。プロンプトをどう作ればいいか、基本的な流れやコツについては次の記事を参考にしてください。

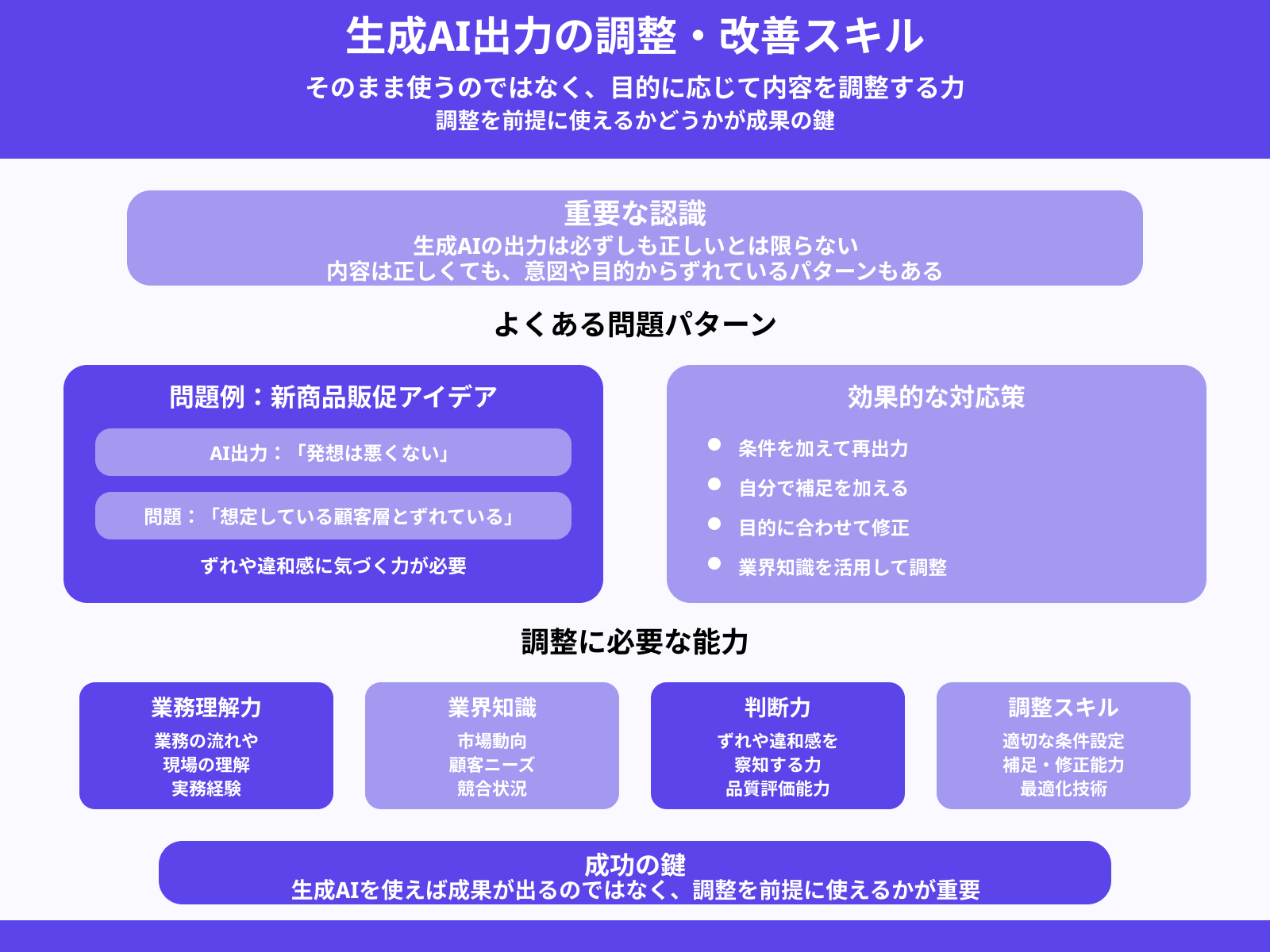

目的に応じて生成AIの出力を整えられる人

生成AIの出力をそのまま使うのではなく、目的に応じて内容を調整できる人もビジネスで成果を出しやすいです。

生成AIの出力は必ずしも正しいとは限らないためです。内容そのものは事実として正しくても、意図や目的からずれているパターンもあります。生成AIをビジネスに活用するには、こうしたずれや違和感に気づける力が求められます。

例えば新商品の販促アイデアを出力させたとき「発想は悪くないが、想定している顧客層とはずれている」と感じたら、条件を加えて再出力したり自分で補足を加えたりできるかがポイントです。

生成AIを使えば成果が出るわけではなく、調整を前提に使えるかどうかが鍵といえます。AIに関するスキルだけでなく業務の流れや現場の理解、業界の知識も必要です。

生成AIをビジネス活用するメリット・デメリット

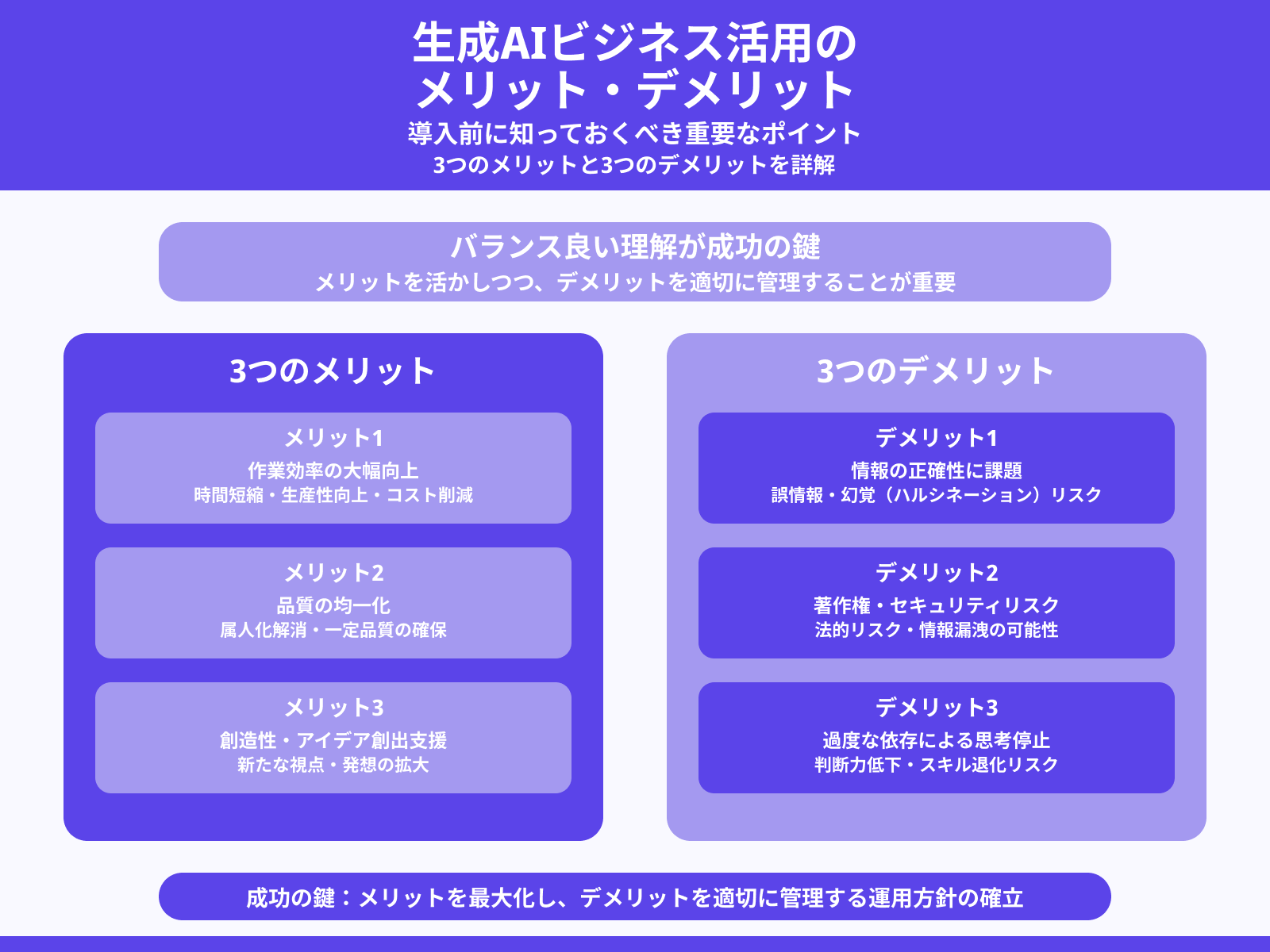

ここからは生成AIをビジネス活用するメリットデメリットをそれぞれ紹介します。

3つのメリット

生成AIをビジネス活用する主なメリットは次の3つです。

- 業務効率化が図れる

- 発想の幅が広がる

- 専門知識がなくても成果物が作れる

生成AIを使えば複雑な計算や長文の要約といった処理がほんの数秒で終わるため、仕事全体のスピードが上がります。一つひとつの作業にかかる時間が短くなることで同じ時間にこなせる業務量が増え、生産性の向上にもつながります。

発想の幅が広がる点も見逃せないメリットの1つです。自分とは異なる視点から案や表現を出してくれるため、考えが煮詰まったときの新たなアイデアを得るきっかけになります。

専門知識がなくても成果物を形にできるのも大きな利点です。例えばデザインのスキルがなくても、言葉でイメージを伝えるだけで画像を作成できるため、自分が携われる業務を増やすことができます。

3つのデメリット

生成AIをビジネス活用する主なデメリットは次の3つです。

- 情報の取り扱いに注意が必要

- 目的がないとうまく活用できない

- 常に情報をアップデートする必要がある

まずは情報の取り扱いに注意が必要な点が挙げられます。個人情報など重要な情報を入力すると、情報漏洩につながるおそれがあります。また、生成AIは既存の著作物をもとに学習しているため出力内容が他者の表現と似る場合があり、著作権侵害と判断される可能性もあり注意が必要です。

また、目的が曖昧なままでは成果につながりにくい点もデメリットです。生成AIは指示に従って動くツールのため、目的や意図が明確でないと効果的な出力が得られません。

情報のアップデートが常に必要になる点も挙げられます。生成AIの進化は速いため、新機能などを日頃からキャッチアップしなければ、効果を引き出すのは難しくなります。

生成AIの作成物における著作権について詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

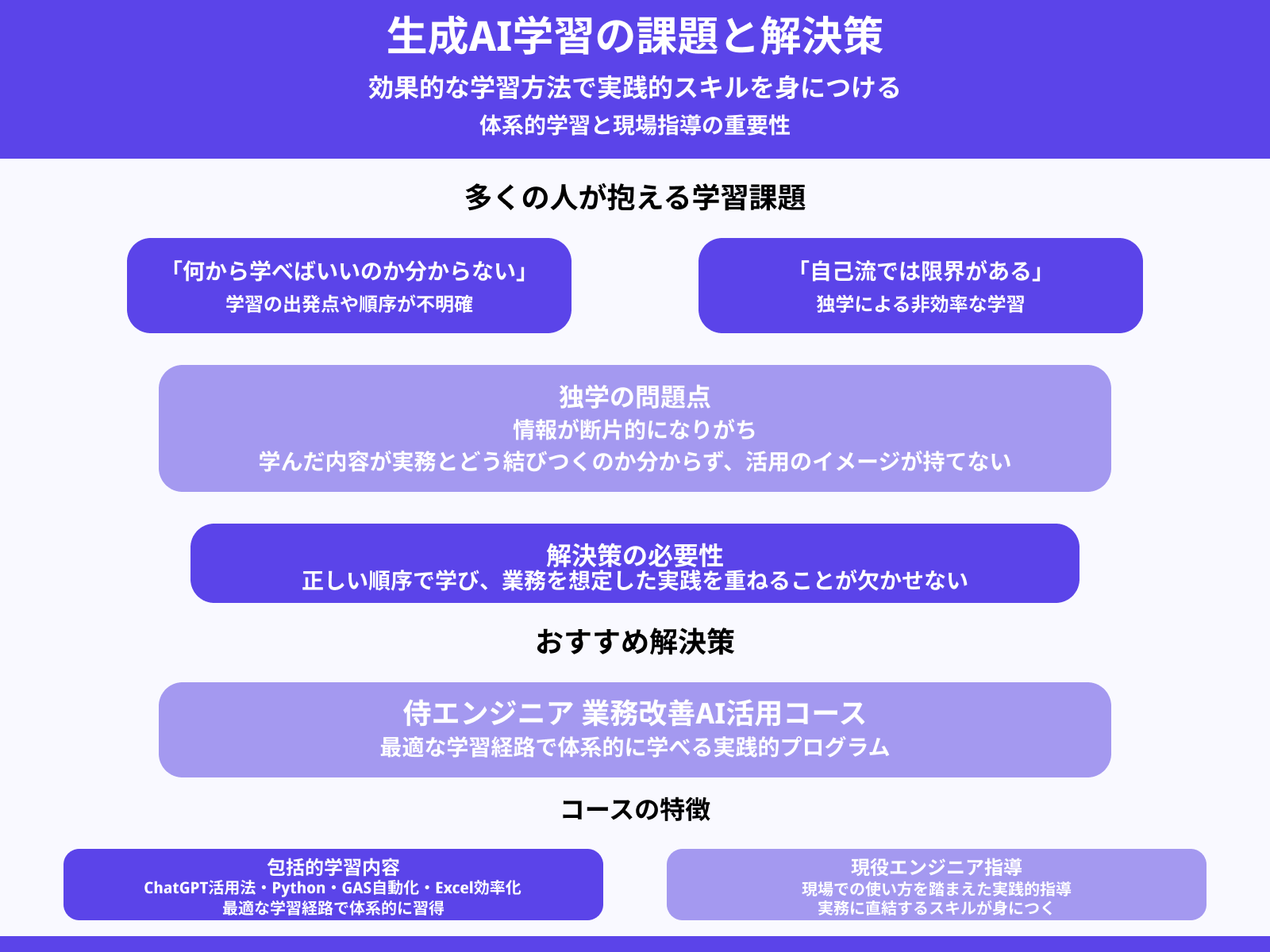

より効果的な生成AIのビジネス活用を目指すなら

生成AIを業務に取り入れたいと思っても「何から学べばいいのか分からない」「自己流では限界がある」と感じている人も多いのではないでしょうか。

実際、独学では情報が断片的になりがちです。学んだ内容が実務とどう結びつくのか分からず、活用のイメージが持てないという声もよく聞かれます。

正しい順序で学び、業務を想定した実践を重ねることが欠かせません。そこでおすすめなのが、侍エンジニアの業務改善AI活用コースです。

ChatGPTの活用法からPythonやGASによる自動化、Excel業務の効率化までを最適な学習経路で体系的に学べます。現役エンジニアが指導を担当するため、現場での使い方を踏まえた実践的なスキルが身につきます。

生成AIをただ使えるだけでなく業務改善につなげたい人は、詳細を確認してみてください。

まとめ

本記事では生成AIがビジネスにどのように活用されているかについて、企業の事例や業務ごとの活用方法を交えて紹介しました。

文書作成やクリエイティブ作成に加え、企画立案や経理・法務といった分野でも活用が広がっています。低コストで扱えることから、法人だけでなく個人でも導入が進んでいます。

紹介した内容を参考に、ご自身の業務でも生成AIを取り入れるきっかけにしていただければ幸いです。