プロンプトエンジニアを目指す人におすすめの検定3選!効率的な勉強法も紹介

プロンプトエンジニアって何?

プロンプトエンジニア検定とは?

資格を取るメリットってあるの?

そんな疑問を持っている方に向けて、今回は話題の「プロンプトエンジニア検定」についてわかりやすくご紹介します。生成AIの活用が広がる中で、AIに適切な指示を出せるスキルの重要性は今後も高まっていくでしょう。

本記事では、以下の内容を解説します。

これからの時代に求められるスキルを習得したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

そもそもプロンプトエンジニアとは

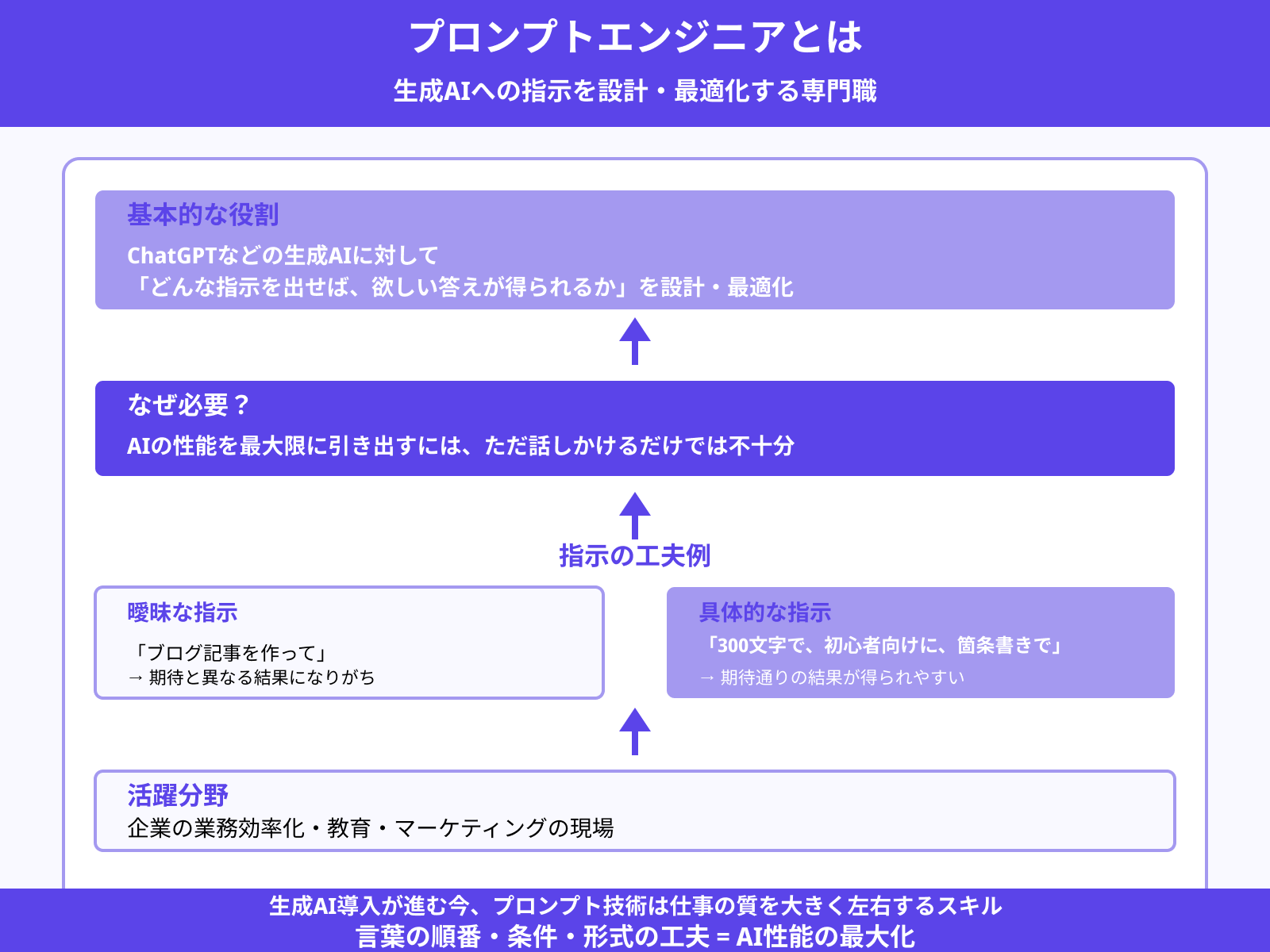

プロンプトエンジニアとは、ChatGPTのような生成AIに対して「どんな指示を出せば、欲しい答えが得られるか」を設計・最適化する専門職です。

AIの性能を最大限に引き出すには、ただ話しかけるだけでは不十分で、目的に合わせて言葉の順番や条件、形式などを工夫する必要があります。たとえば「ブログ記事を作って」と依頼するよりも、「300文字で、初心者向けに、箇条書きで」と伝えた方が、期待通りの結果になりやすいのです。

プロンプトエンジニアはこうした指示の作り方を熟知しており、企業の業務効率化や教育、マーケティングの現場でも活躍しています。生成AIの導入が進む今、プロンプトの技術は仕事の質を大きく左右するスキルになってきています。

プロンプトエンジニアの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

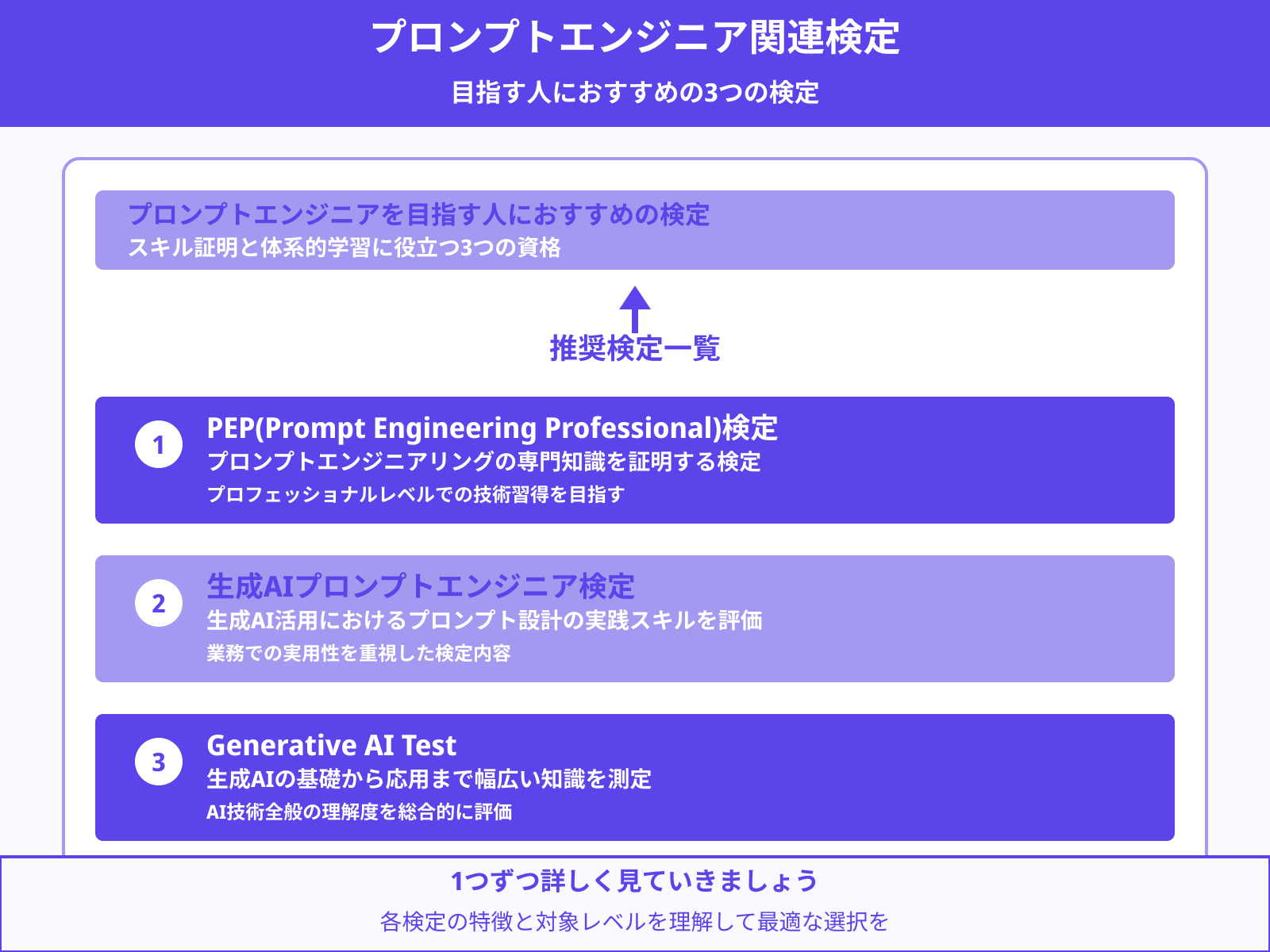

プロンプトエンジニアを目指す人におすすめの検定3選

プロンプトエンジニアを目指す人におすすめの検定は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

なお、上記を含めプロンプトエンジニアリングの資格を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

PEP(Prompt Engineering Professional)検定

PEP検定は、生成AIの活用力を証明する資格で、日本プロンプトエンジニアリング協会が主催しています。ChatGPTなどを業務で使いこなすためのプロンプト設計力や応用力を体系的に学べるのが特徴です。

試験はCBT形式で100問、60分以内に70%以上の正解で合格となり、合格者には認定ロゴの使用が許可されます。受験費用は税込11,000円です。

生成AIの実務活用やリスク管理まで幅広く学べる内容となっており、キャリアアップや業務効率化を目指すビジネスパーソンに最適といえます。学習資料も無料で提供されており、AI時代に必須のスキルを身につけたい方におすすめの検定です。

生成AIプロンプトエンジニア検定

生成AIプロンプトエンジニア検定は、生成AIへの効果的な指示方法を学ぶためのオンライン試験で、生成AIプロンプト研究所が実施しています。Amazonで販売されている公式テキスト&問題集に受験用コードが付属しており、学習後にオンラインで学科試験の受験が可能です。

試験に合格すると、認定証が授与されます。内容は「プロンプト8 + 1の公式」など実践的な知識が中心で、特定のツールに依存せず、汎用的に活用できるのも特長です。

難易度は基本レベルのため初心者にも取り組みやすく、生成AIを業務に活かしたいビジネスパーソンに最適です。

Generative AI Test

Generative AI Testは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する生成AIに特化したオンラインテストです。生成AIに関する知識や活用リテラシーを測ることを目的としており、受験資格はなく誰でも受験できます。

試験は20分間で、択一・多肢選択式19問と記述式1問、受験料は2,200円(税込)です。合否通知は後日マイページで確認でき、合格者にはオープンバッジも発行されます。

生成AIの基本、応用、リスク、法的配慮など幅広い分野をカバーしており、G検定やE資格を取得した人にもおすすめです。体系的な知識習得や業務活用に役立つ内容で、企業での生成AI導入にも活かせる信頼性の高いテストです。

プロンプトエンジニアリングが注目されている理由3選

プロンプトエンジニアリングが注目されている理由は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

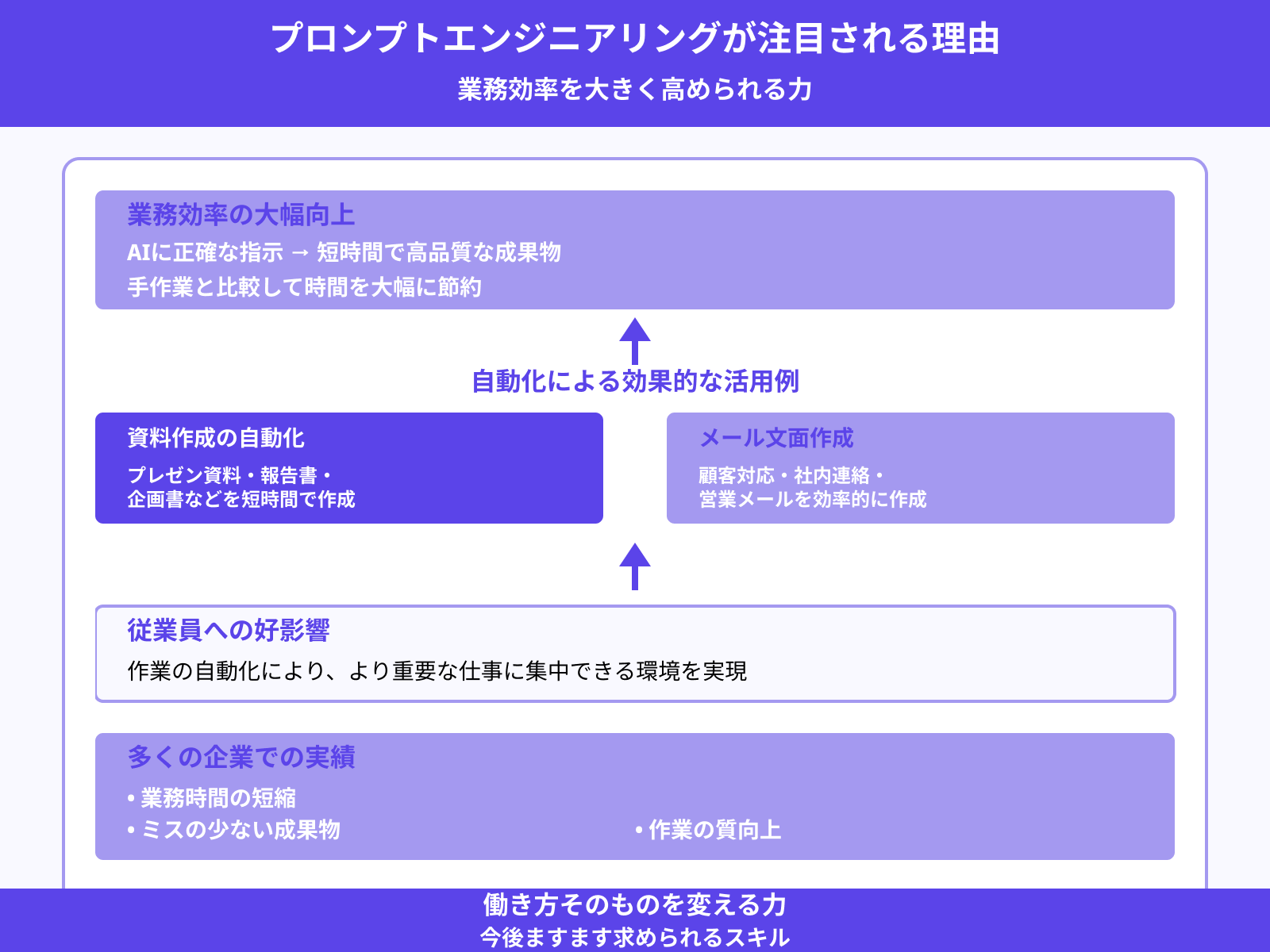

業務効率化と生産性の向上に貢献するため

プロンプトエンジニアリングが注目されている理由の1つは、業務の効率を大きく高められる点です。

例えば、AIに正確な指示を出せば、資料作成やメール文面の作成などが短時間で完了し、手作業に比べて時間を大幅に節約できます。こうした作業を自動化すると、従業員はより重要な仕事に集中できるようになるでしょう。

実際、多くの企業がプロンプトエンジニアを活用し、業務時間を短縮したり、ミスの少ない成果物を得たりしています。うまく設計されたプロンプトは、AIの出力精度を高めるだけでなく、作業の質そのものも引き上げます。

このように、プロンプトエンジニアリングは働き方そのものを変える力を持っており、今後ますます求められるスキルといえるでしょう。

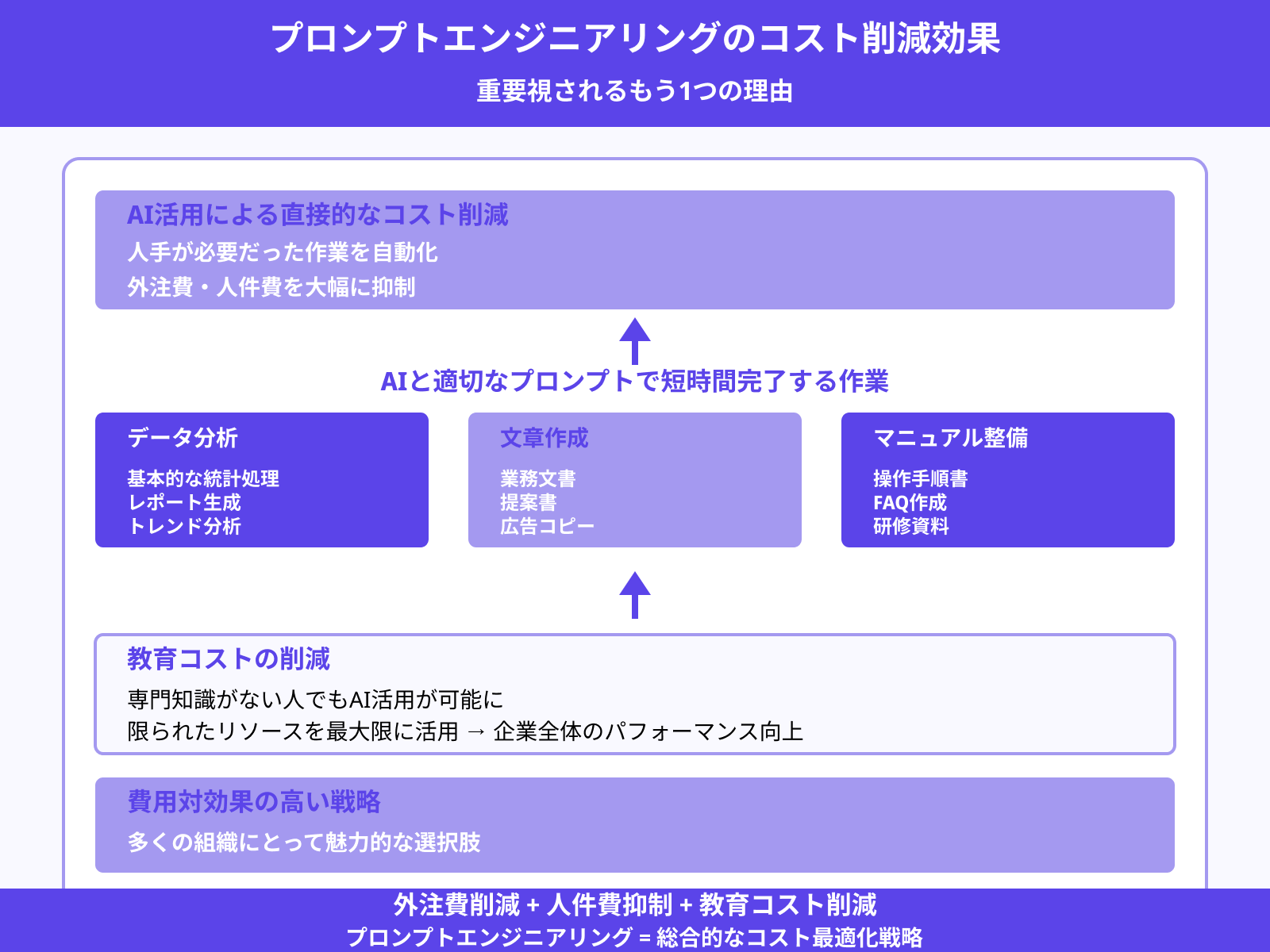

コスト削減とリソースの最適化を目指せるため

プロンプトエンジニアリングが重要視されるもう1つの理由は、コストの削減につながる点です。

AIを正しく活用すると、これまで人手が必要だった作業を自動化でき、外注や人件費を抑えられます。たとえば、簡単なデータ分析や文章作成、マニュアル整備などは、AIと適切なプロンプトを使えば短時間で完了します。

さらに、専門知識がない人でもAIを活用できるようになると、教育コストの削減にもつながるでしょう。限られたリソースを最大限に活かせるようになれば、企業全体のパフォーマンスも向上します。

このように、プロンプトエンジニアリングは費用対効果の高い戦略として、多くの組織にとって魅力的な選択肢となっています。

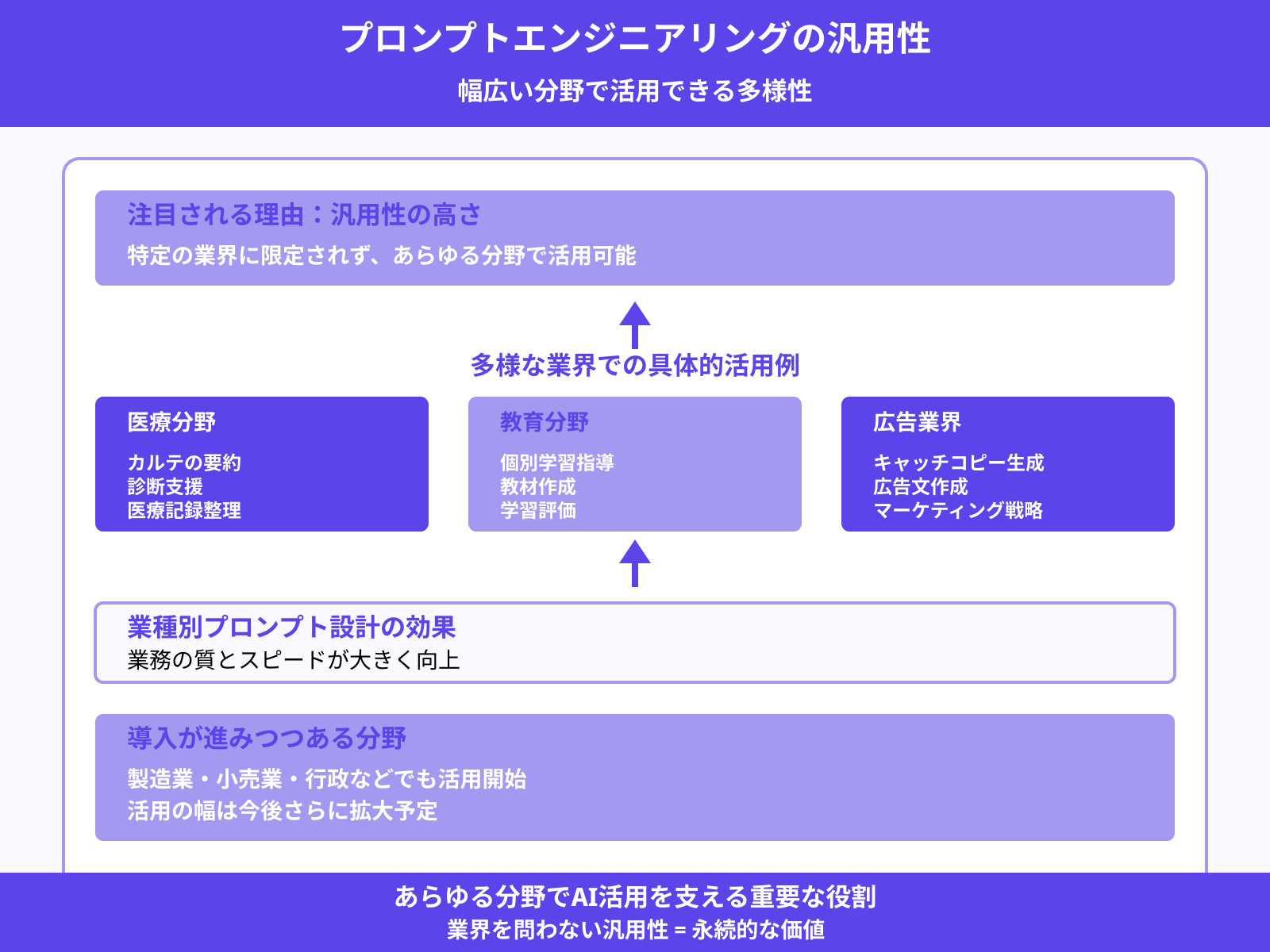

多様な業界での応用の可能性があるため

プロンプトエンジニアリングは、特定の業界だけでなく幅広い分野で活用できる汎用性がある点も注目される理由の1つです。

たとえば、医療ではカルテの要約、教育では個別の学習指導、広告業界ではキャッチコピーの生成など、多様な業務でAIの力を活かせます。それぞれの業種に合ったプロンプトを設計すると、業務の質とスピードが大きく向上します。

実際に、製造業や小売業、行政の現場でも導入が進みつつあり、活用の幅は今後さらに広がっていくでしょう。このように、プロンプトエンジニアリングはあらゆる分野において、AI活用を支える重要な役割を果たすスキルとして注目されています。

プロンプトエンジニア検定に合格するための勉強方法3選

プロンプトエンジニア検定に合格するための勉強方法は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

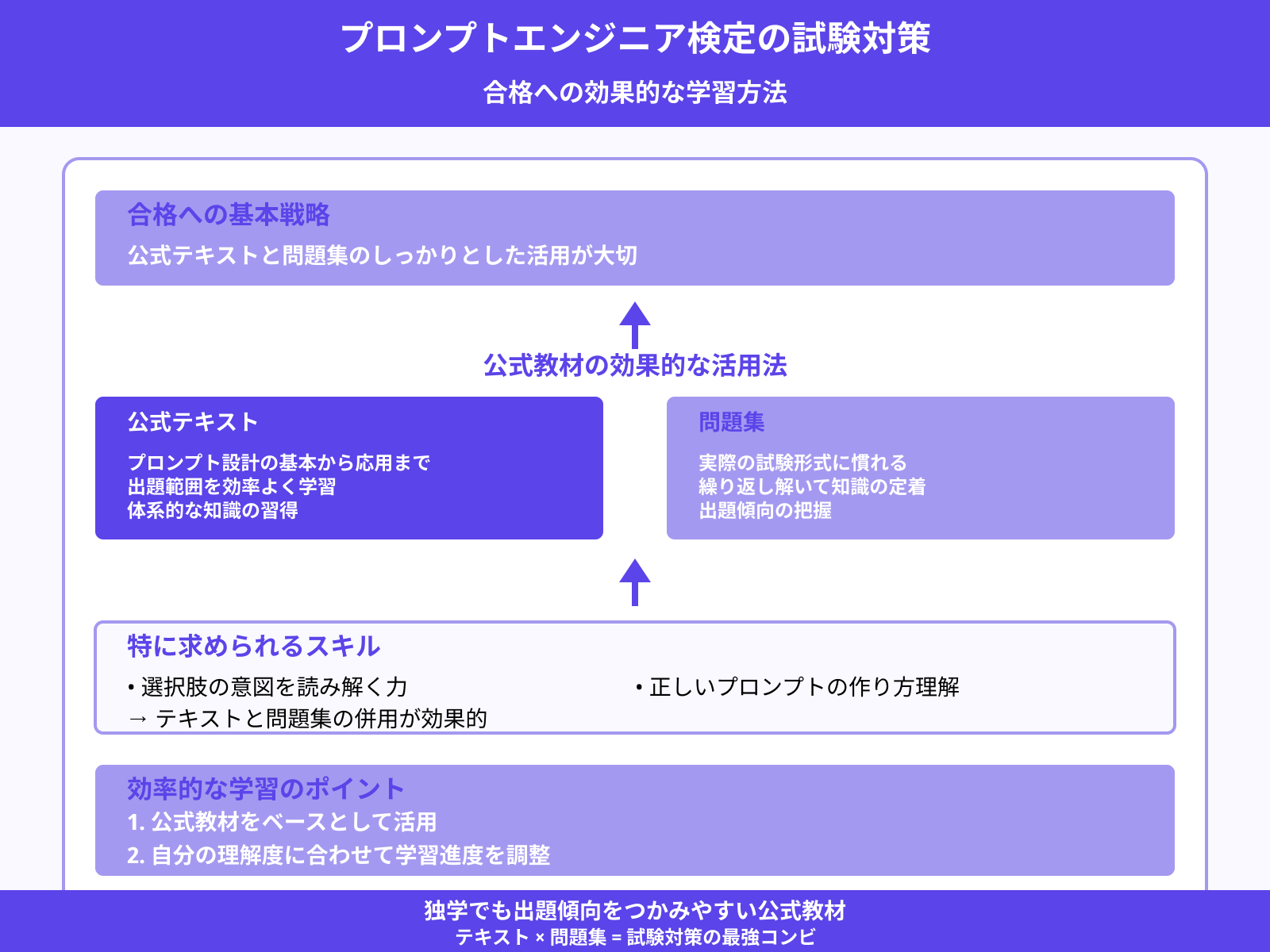

公式テキストと問題集を活用する

プロンプトエンジニア検定に合格するためには、まず公式テキストと問題集のしっかりとした活用が大切です。

テキストにはプロンプト設計の基本から応用までがまとめられており、出題範囲を効率よく学べます。問題集を繰り返し解くと、実際の試験形式に慣れながら知識の定着を図れます。

特に選択肢の意図を読み解く力や、正しいプロンプトの作り方を理解することが求められるため、テキストと問題集の併用は効果的です。

独学で進める際も、これらを使えば出題傾向をつかみやすく、試験対策の軸として非常に役立ちます。まずは公式の教材をベースにして、自分の理解度に合わせて学習を進めるとよいでしょう。

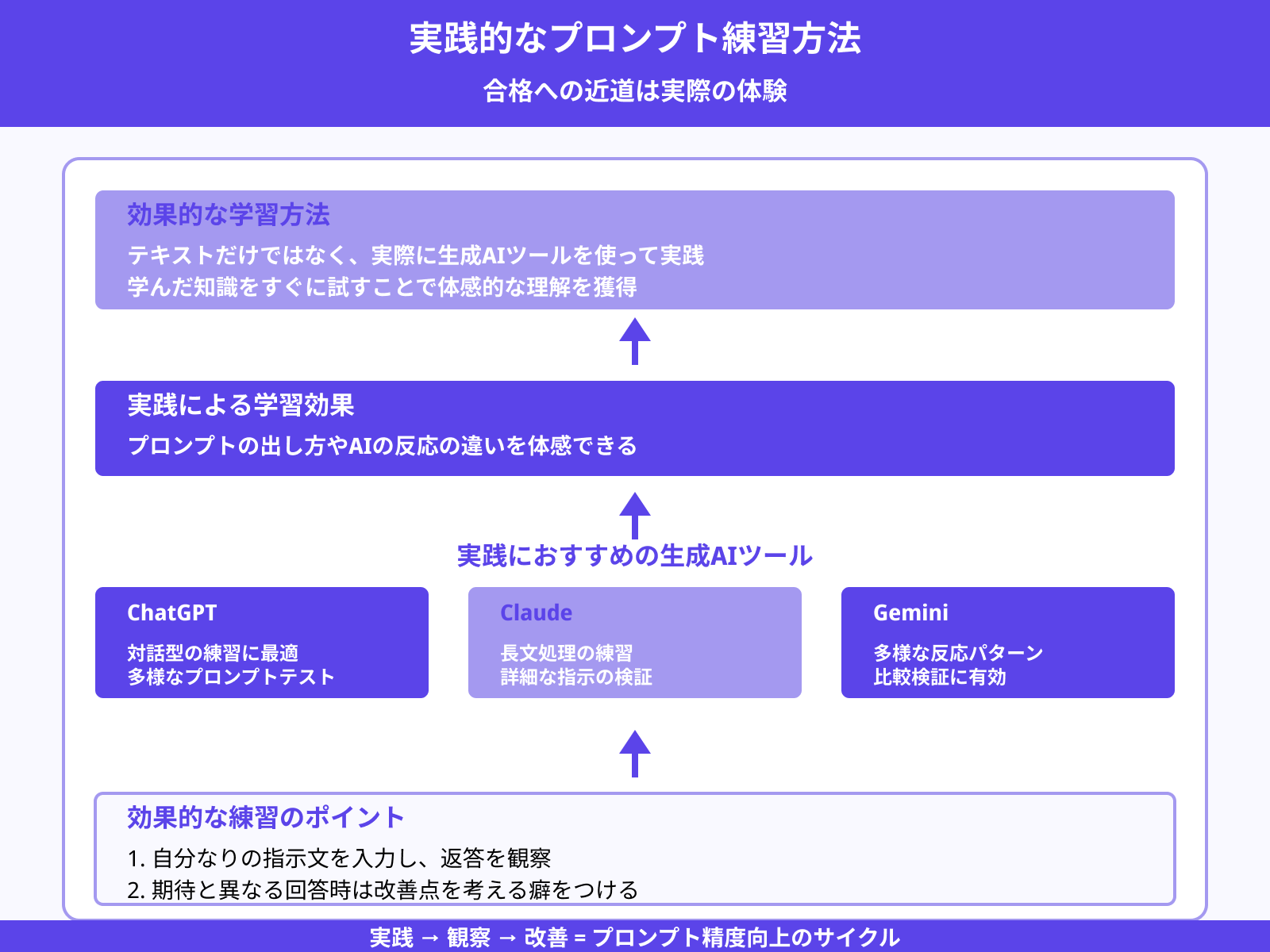

実際に生成AIツールを使ってみる

テキストだけで理解するのではなく、実際に生成AIツールを使ってプロンプトを試すことが、合格への近道です。学んだ知識をすぐに実践すると、プロンプトの出し方やAIの反応の違いを体感できます。

たとえば、ChatGPTやClaude、Geminiなどのツールに対して、自分なりの指示文を入力し、どんな返答が得られるか観察するだけでも理解が深まるでしょう。また、思ったような回答が得られなかったときは、どこを直せばよいか考える癖がつき、プロンプトの精度を高める力が身につきます。

こうした経験は試験でも役立ち、実務においても即戦力になります。おすすめの生成AIツールを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

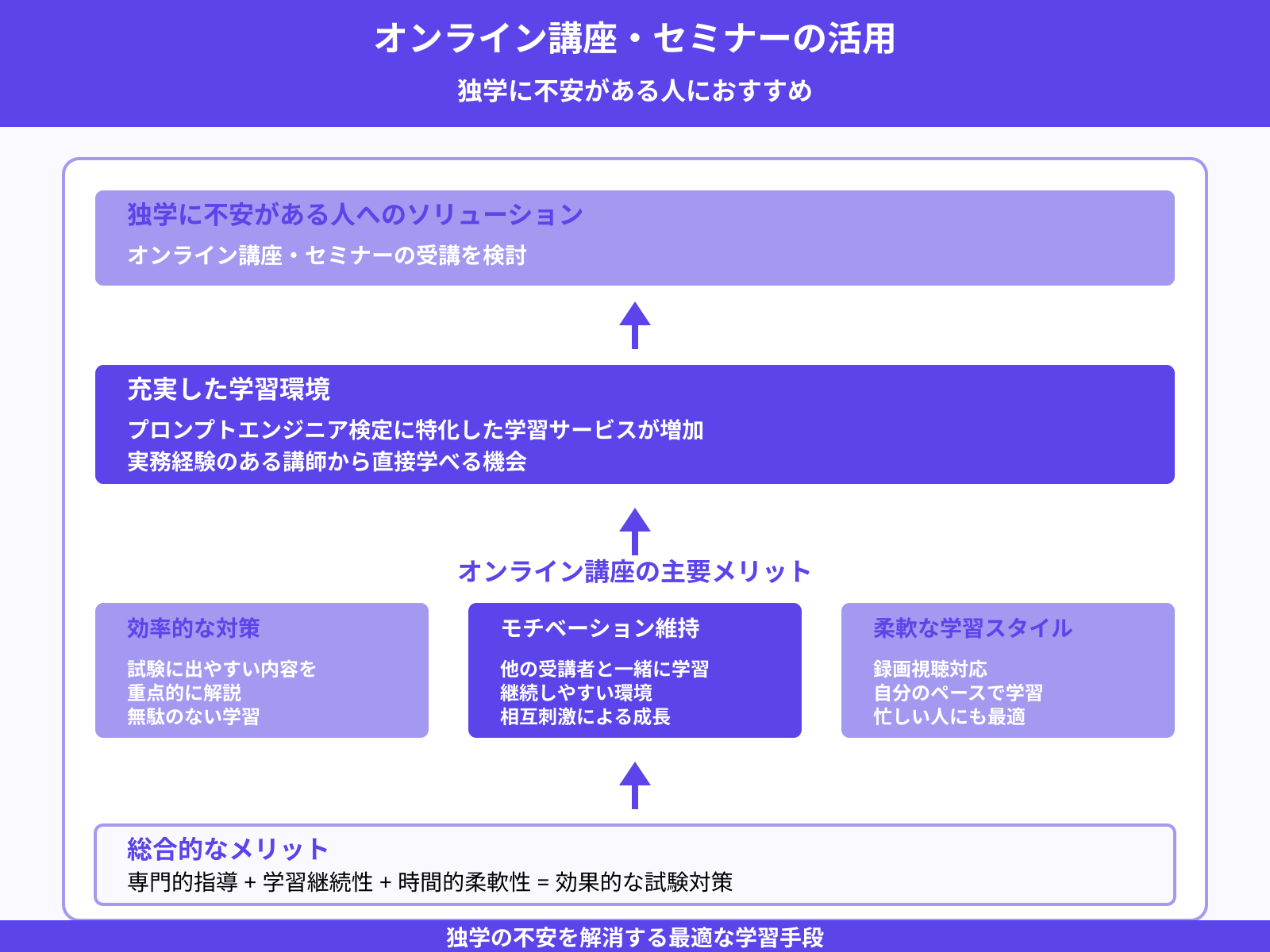

オンライン講座やセミナーを受講する

独学に不安がある人は、オンライン講座やセミナーの受講を検討するのもおすすめです。

最近ではプロンプトエンジニア検定に特化した学習サービスが増えており、実務経験のある講師から直接学べる機会が増えています。講座では試験に出やすい内容を重点的に解説してくれるため、効率的に対策が可能です。

また、他の受講者と一緒に学ぶと、学習のモチベーションを保ちやすくなります。録画視聴できるタイプも多く、忙しい人でも自分のペースで学習を進められるのも大きなメリットです。

試験合格だけでなく、実践的なスキルを身につけたい人にとっても、講座の活用は非常に有効な手段となります。おすすめのプロンプトエンジニアリング講座を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

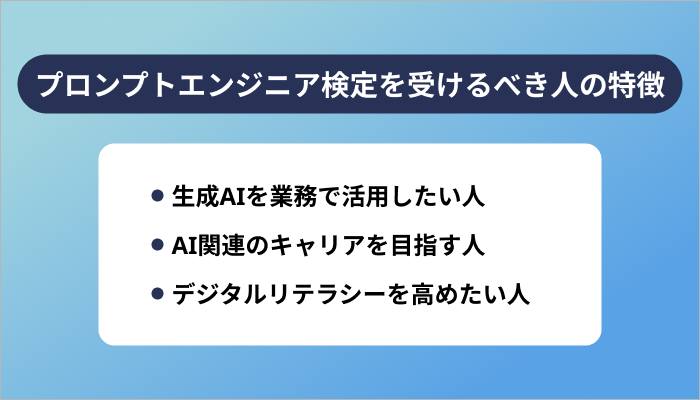

プロンプトエンジニア検定を受けるべき人の特徴3選

プロンプトエンジニア検定を受けるべき人の特徴は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

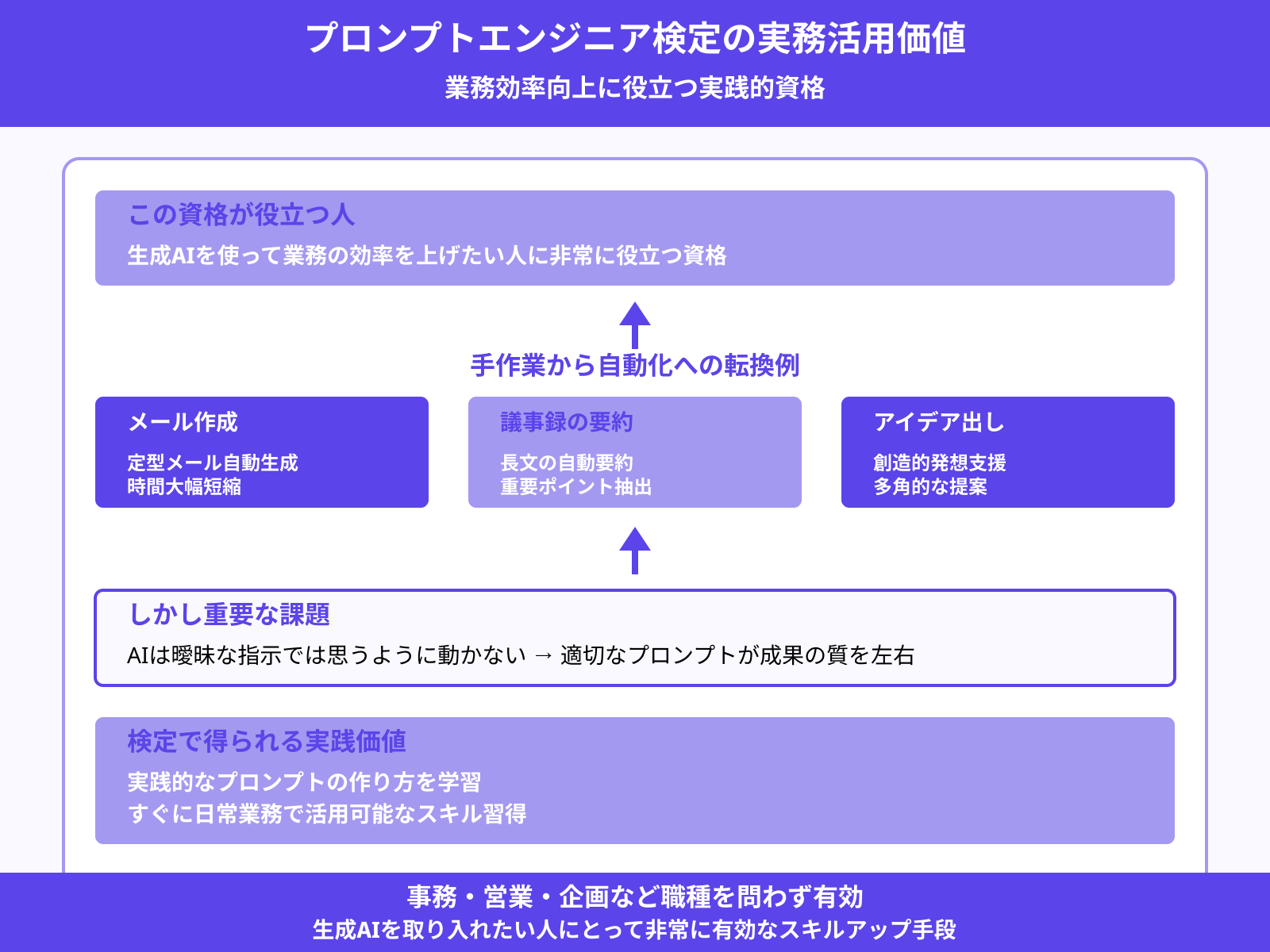

生成AIを業務で活用したい人

プロンプトエンジニア検定は、生成AIを使って業務の効率を上げたい人にとって非常に役立つ資格です。たとえば、メール作成や議事録の要約、アイデア出しなど、これまで手作業で行っていた作業をAIに任せると、時間を大幅に短縮できます。

ただし、AIは曖昧な指示では思うように動いてくれません。適切なプロンプトを作れるかどうかが、成果の質を大きく左右します。

この検定では、実践的なプロンプトの作り方を学べるため、すぐに日常業務で役立てられます。事務や営業、企画など、職種を問わず生成AIを取り入れたい人にとって、非常に有効なスキルアップ手段になるでしょう。

今後の働き方を変えるためにも、早めの学習がおすすめです。生成AIを活用した業務の効率化事例を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

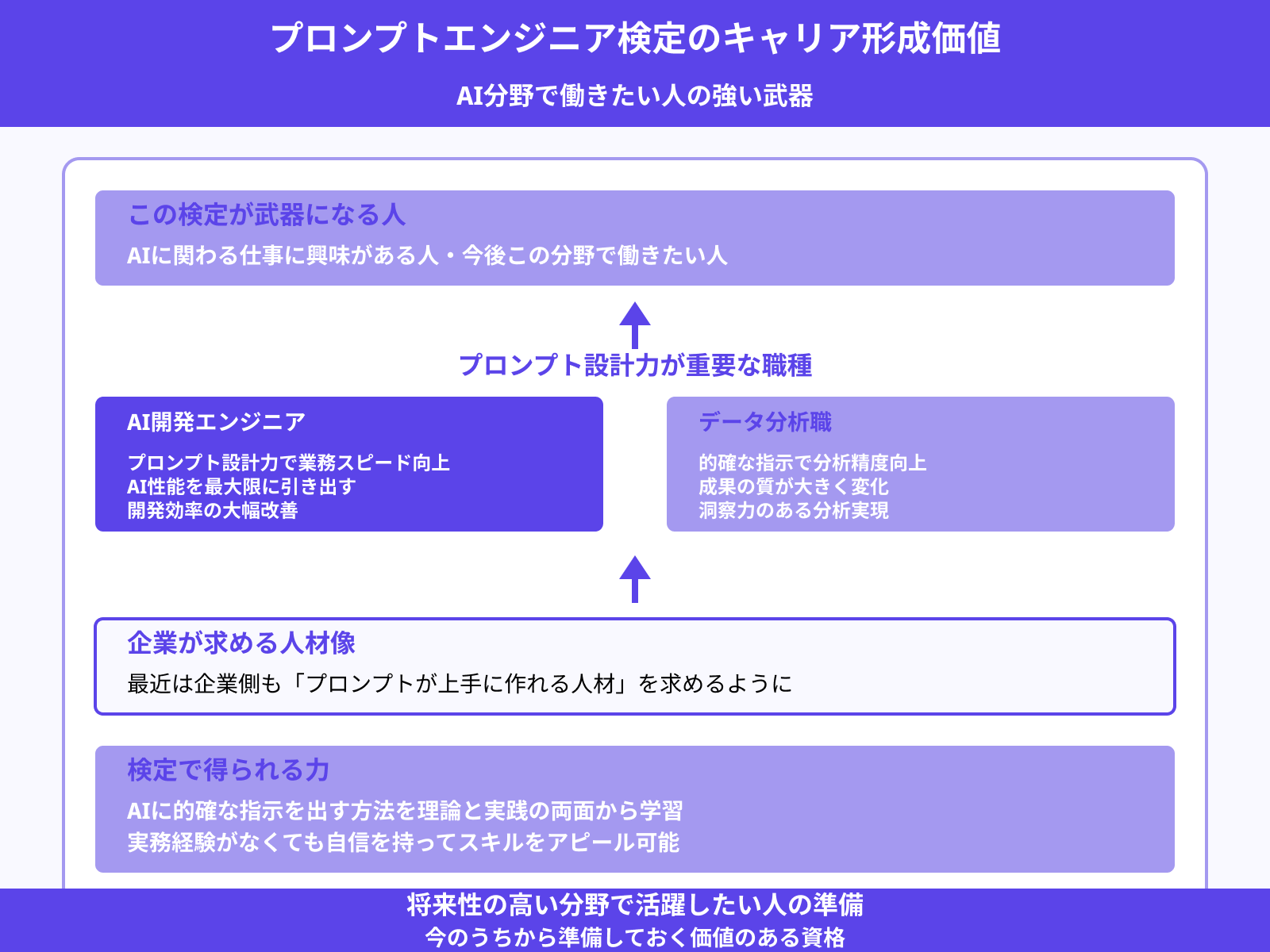

AI関連のキャリアを目指す人

AIに関わる仕事に興味がある人や、今後この分野で働きたいと考えている人には、プロンプトエンジニア検定の取得が強い武器になります。

たとえば、AI開発に関わるエンジニアやデータ分析を行う職種では、プロンプト設計の力があるかどうかで業務のスピードや成果が大きく変わります。最近は、企業側も「プロンプトが上手に作れる人材」を求めるようになってきました。

この検定では、AIに的確な指示を出す方法を理論と実践の両面から学べます。実務経験がない人でも、資格を持っていると自信を持ってスキルをアピールできるようになります。

将来性の高い分野で活躍したい人にとって、今のうちから準備しておく価値のある資格といえるでしょう。

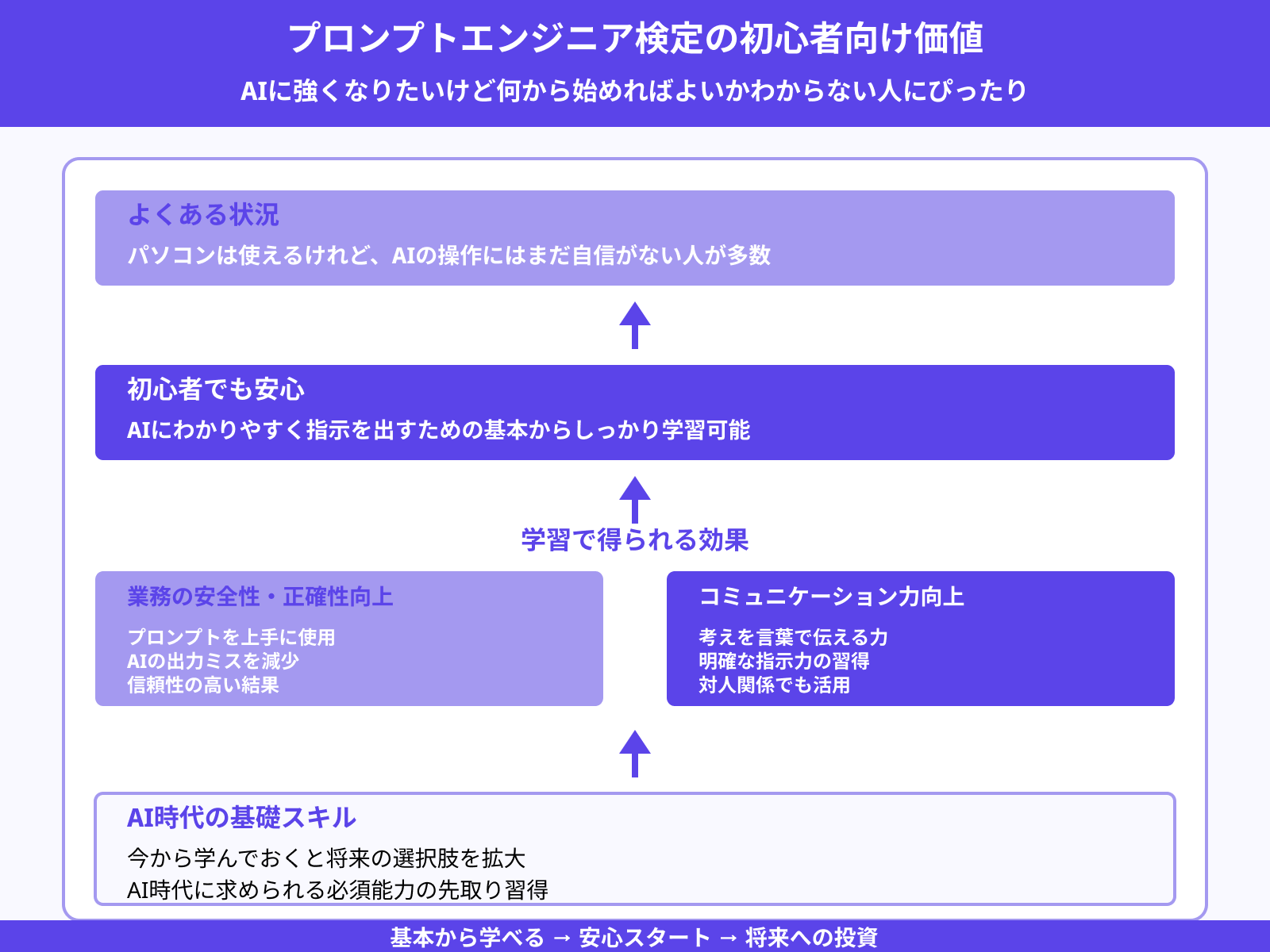

デジタルリテラシーを高めたい人

プロンプトエンジニア検定は、AIに強くなりたいけど何から始めればよいかわからないという人にもぴったりです。パソコンは使えるけれど、AIの操作にはまだ自信がないという人は多くいます。

この検定では、AIにわかりやすく指示を出すための基本からしっかり学べるため、初心者でも安心してスタートできます。また、プロンプトを上手に使えば、AIの出力ミスを減らすこともできるため、業務の安全性や正確さもアップするでしょう。

自分の考えを言葉でうまく伝える力も身につくので、コミュニケーション力の向上にもつながります。AI時代に求められる基礎スキルとして、今から学んでおくと、将来の選択肢を広げられます。

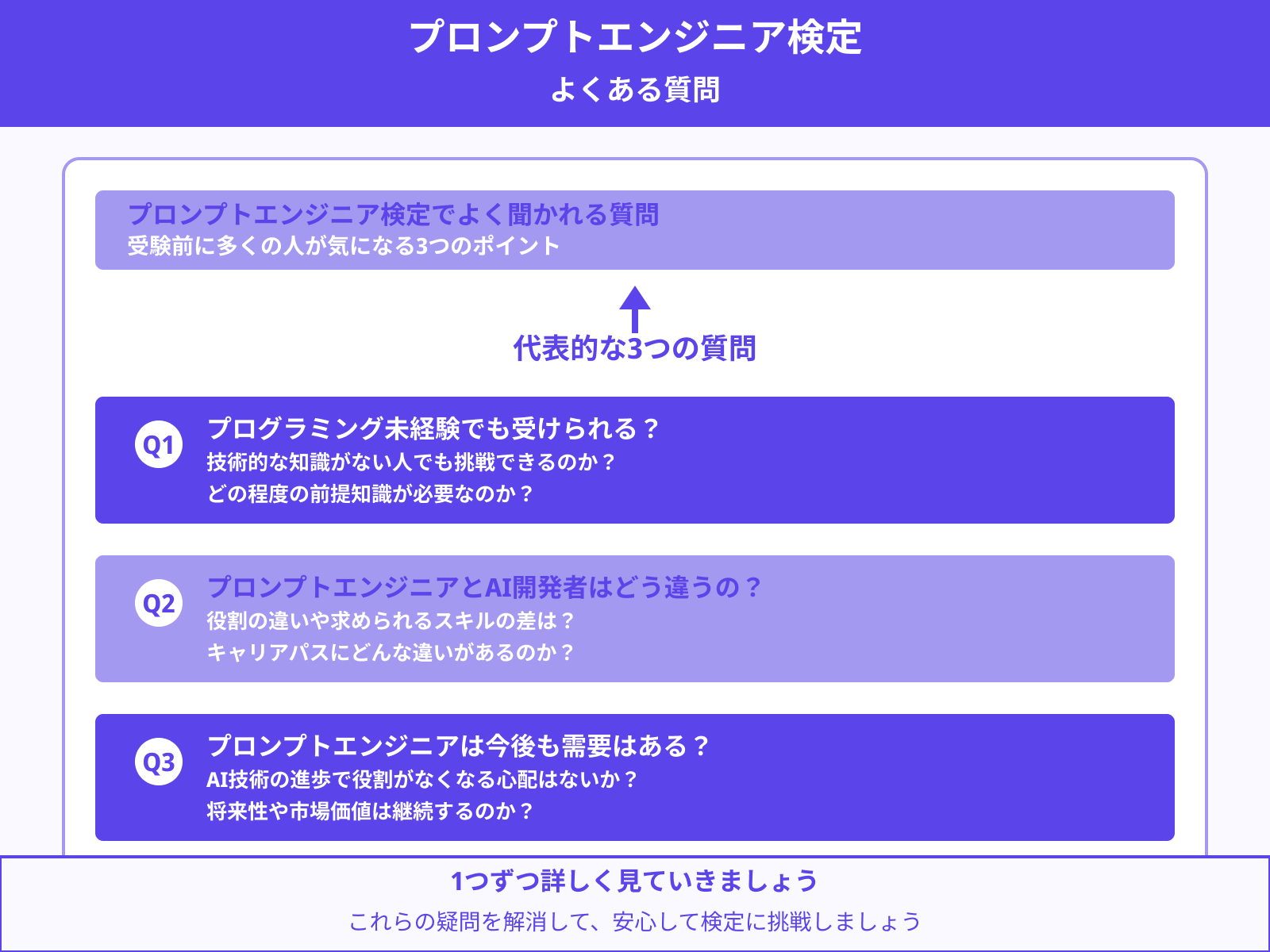

プロンプトエンジニア検定に関してよくある質問3選

プロンプトエンジニア検定に関してよくある質問は次の3つです。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

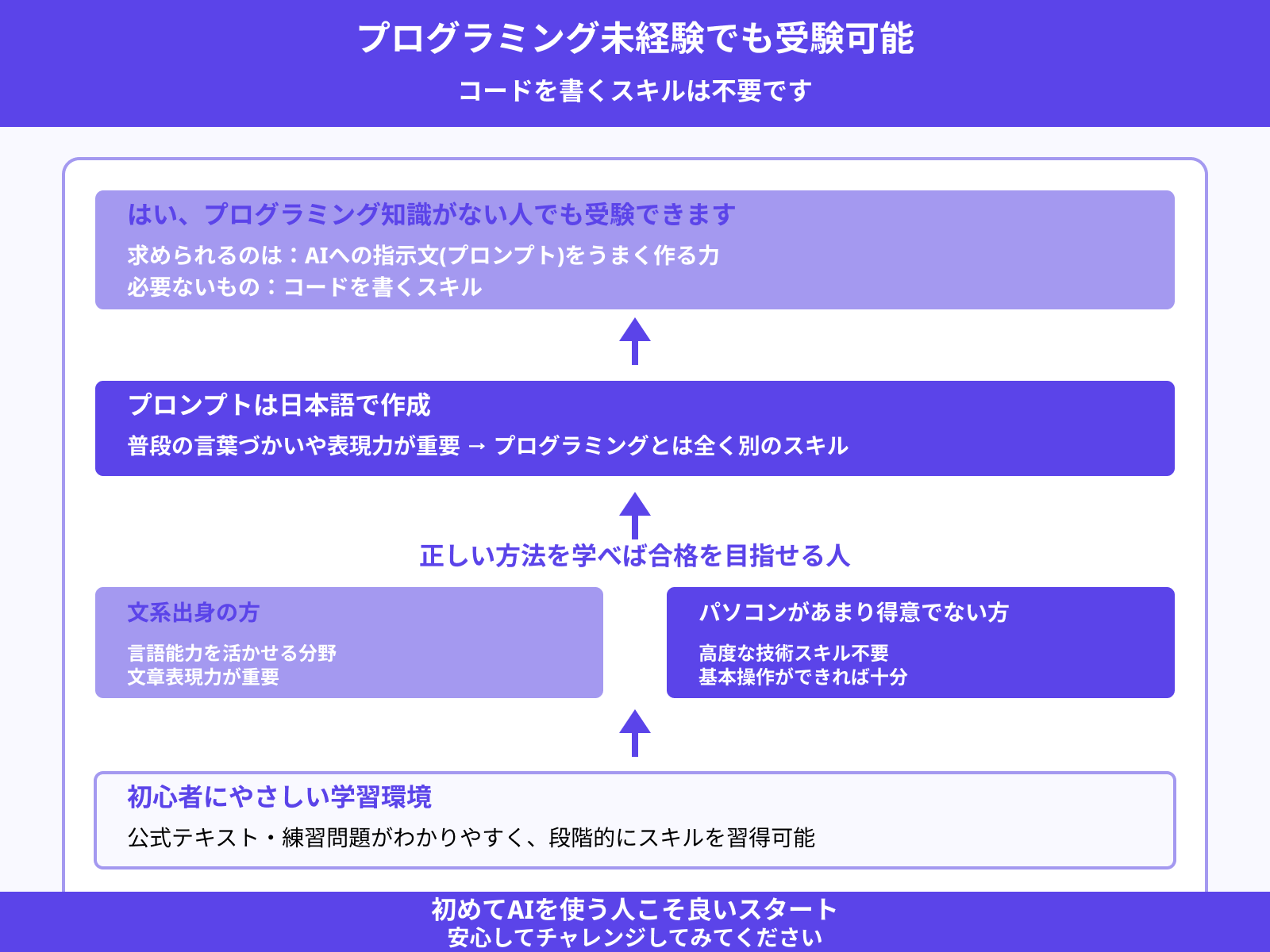

プログラミング未経験でも受けられる?

プロンプトエンジニア検定は、プログラミングの知識がない人でも受験できます。実際、この検定で求められるのはAIへの指示文(プロンプト)をうまく作る力であり、コードを書くスキルではありません。

プロンプトは日本語を使ってAIに指示を出すため、普段の言葉づかいや表現力が大切になります。そのため、文系出身の方やパソコンがあまり得意でない方でも、正しい方法を学べば十分に合格を目指せます。

公式テキストや練習問題もわかりやすく作られており、初心者が段階的にスキルを身につけられる内容です。初めてAIを使う人こそ、基本をしっかり学べるこの検定は良いスタートになります。

安心してチャレンジしてみてください。

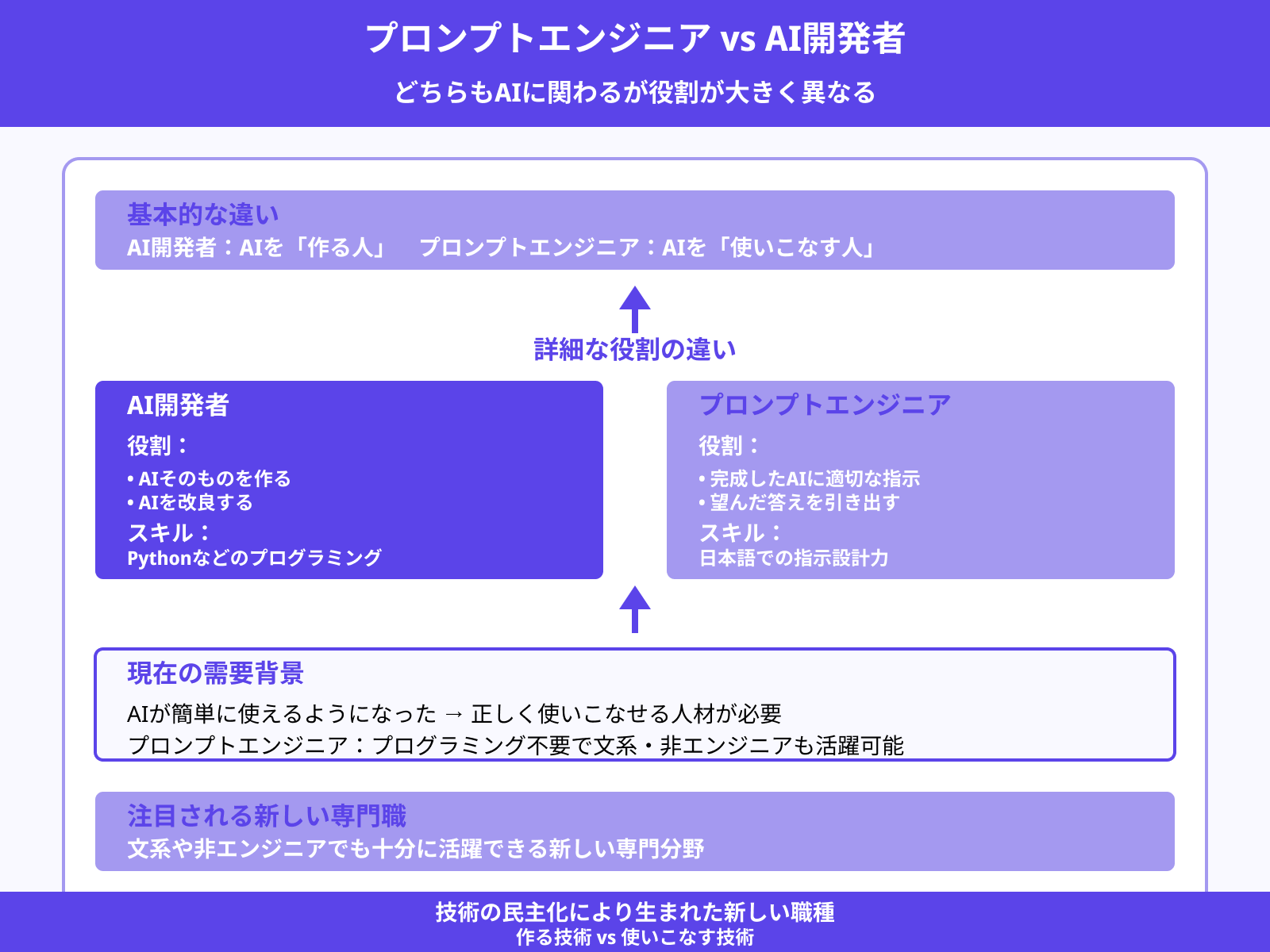

プロンプトエンジニアとAI開発者はどう違うの?

プロンプトエンジニアとAI開発者は、どちらもAIに関わる仕事ですが、役割が大きく異なります。

AI開発者は、AIそのものを作ったり改良したりする人で、Pythonなどのプログラミング言語を使ってコードを書く仕事が中心です。一方でプロンプトエンジニアは、完成したAIに「どう指示を出せば望んだ答えを引き出せるか」を考える役割を担っています。

言いかえれば、AIを「作る人」と「使いこなす人」という違いです。

最近ではAIが簡単に使えるようになったため、正しく使いこなせる人材が必要とされています。プロンプトエンジニアはプログラミングが不要なので、文系や非エンジニアの人でも十分に活躍できる新しい専門職として注目されています。

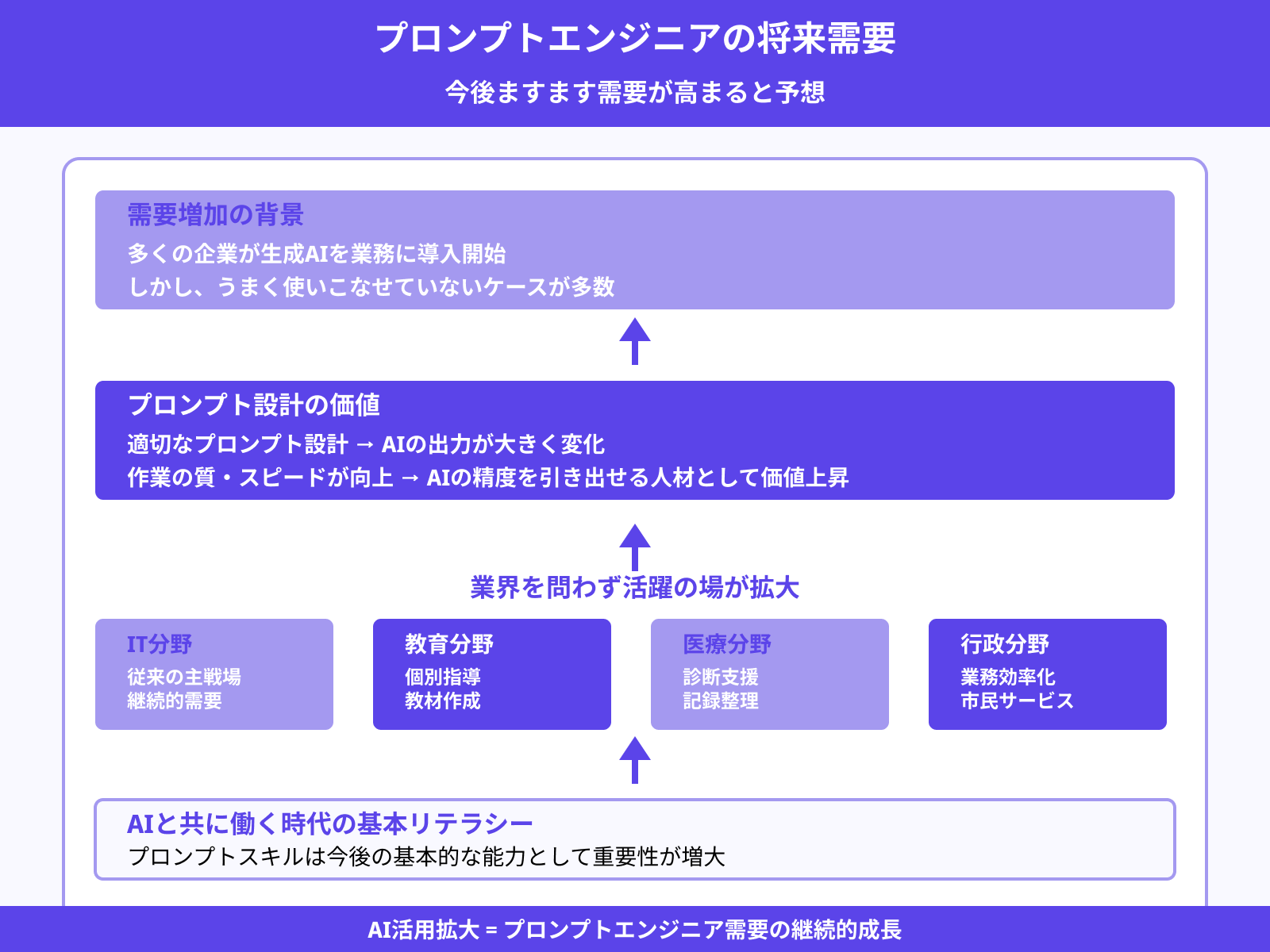

プロンプトエンジニアは今後も需要はある?

プロンプトエンジニアは今後ますます需要が高まると予想されています。なぜなら、多くの企業が生成AIを業務に取り入れ始めている一方で、うまく使いこなせていないケースも多いからです。

適切なプロンプトを設計するだけで、AIの出力が大きく変わり、作業の質やスピードが向上します。こうした背景から、AIの精度を引き出せる人材としてプロンプトエンジニアの価値が高まっています。

さらに、業界を問わずAI活用が広がっており、今後はITだけでなく教育、医療、行政などでも活躍の場が増えていくでしょう。今後もAIと共に働く時代が進む中で、プロンプトのスキルは基本リテラシーとして重要になります。

上記の需要を踏まえ、プロンプトエンジニアが「いらない」と言われる理由を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

まとめ

本記事では、以下の内容を解説しました。

プロンプトエンジニア検定は、AIをうまく使う力を身につけるための最初の一歩として非常に有効な資格です。

難易度はそれほど高くなく、初心者でも体系的に学べる内容になっているため、今後のキャリアに役立てたい方や、業務効率を上げたいビジネスパーソンにもおすすめです。

AIが当たり前のように使われる時代だからこそ、使い方を正しく理解し、周囲と差をつけるスキルの習得が重要となります。

プロンプトエンジニアとしての一歩を踏み出し、自信とチャンスを手に入れましょう。