生成AIパスポートとは?初心者向けに資格の特徴をわかりやすく解説

生成AIパスポートってどんな資格?

生成AIパスポートはどうやって学べばいいの?

近年、ビジネスでの活用が急速に進んでいる生成AI。AI時代と呼ばれる現代において、生成AIに関する知識・スキルは仕事を進めるうえで価値が高いものとなりました。

そんななか「生成AIを活用できる人材」であることを証明したい人におすすめの資格が「生成AIパスポート」です。生成AIパスポートの取得に興味はあるものの、資格の特徴や学習方法など、疑問を抱えている人も多いですよね。

そこでこの記事では、生成AIパスポートとは何か、基本からわかりやすく解説します。生成AIパスポートの合格に必要なスキルや受験方法、メリット、勉強方法も紹介するので、AI活用に興味がある人はぜひ参考にしてください。

- 生成AI活用スキルを証明する民間資格のこと

- 合格率75%前後で、対策すれば十分合格可能

- 公式テキスト・問題集・アプリ・講座で勉強

なお、生成AIを学び副業や業務効率化を実現したい人は「侍エンジニア」をお試しください。

侍エンジニアでは現役エンジニアと学習コーチが学習をサポート。AIプログラミングやPython・VBAの習得を通じて、手間のかかる作業を効率化する方法を学べます。

受講料が最大80%OFFになる「給付金コース」も提供中。未経験から挫折なくAIスキルを習得したい人は、ぜひ一度お試しください。

本記事を音声で聴く

生成AIパスポートとは

生成AIパスポートとは、生成AI活用普及協会(GUGA)が主催する民間資格です。この資格を取得することで、生成AIを安心・安全に活用するための知識とスキルを証明できます。

試験では、生成AIの基礎知識や活用スキルだけでなく、AI(人工知能)の基礎知識や情報/AIリテラシーなど、幅広い内容が出題されます。「生成AIのスキルを証明したい」というビジネスパーソンにとって有力な選択肢です。

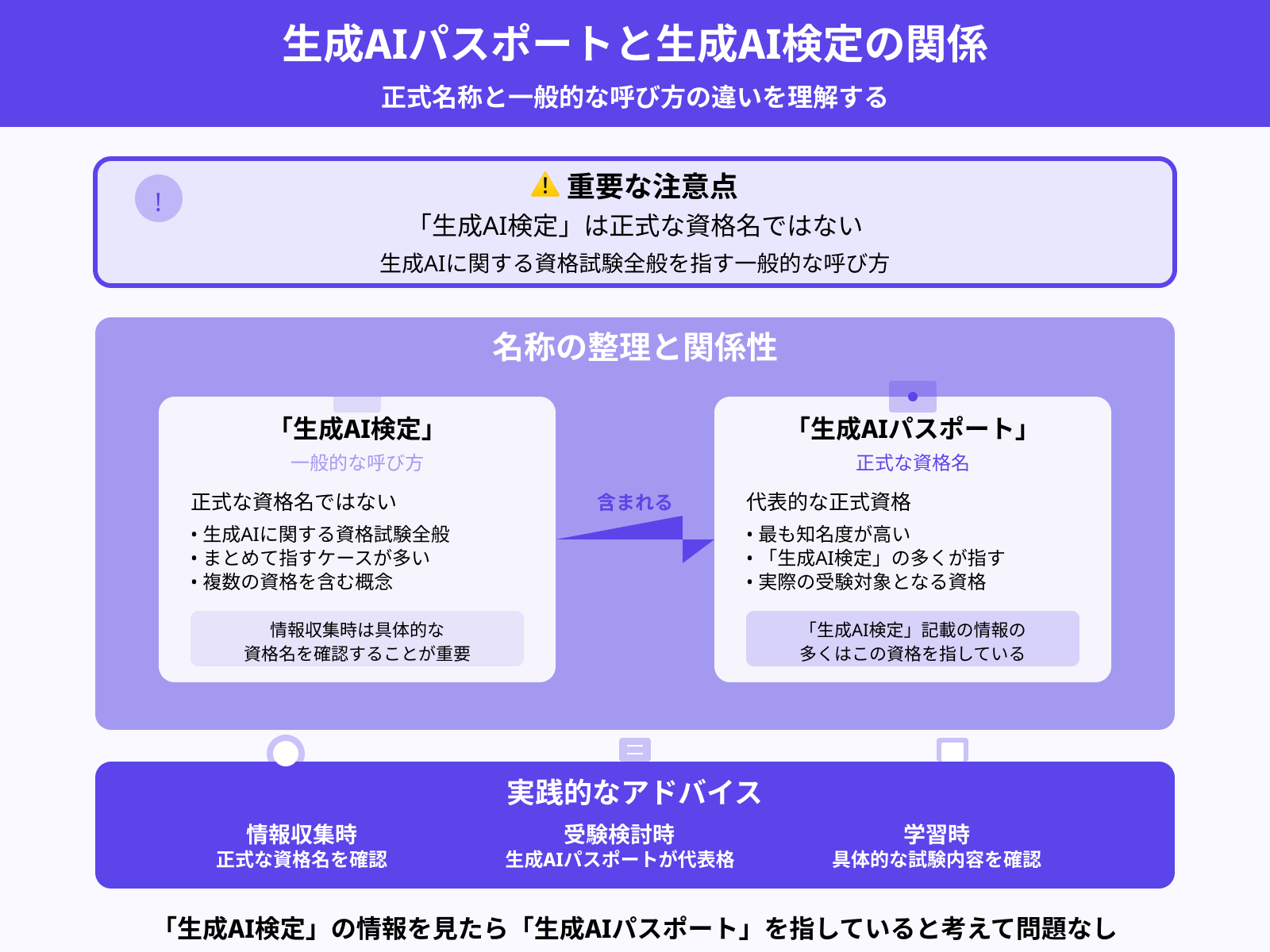

生成AI検定との違い

生成AIパスポートは「生成AI検定」と呼ばれることもありますが、これは正式な資格名ではありません。一般的には「生成AIに関する資格試験全般」をまとめて指しているケースが多いです。

なかでも、特に代表的な資格が生成AIパスポートです。「生成AI検定」と記載されている情報の多くは、この生成AIパスポートを指していると考えて問題ありません。

G検定との違い

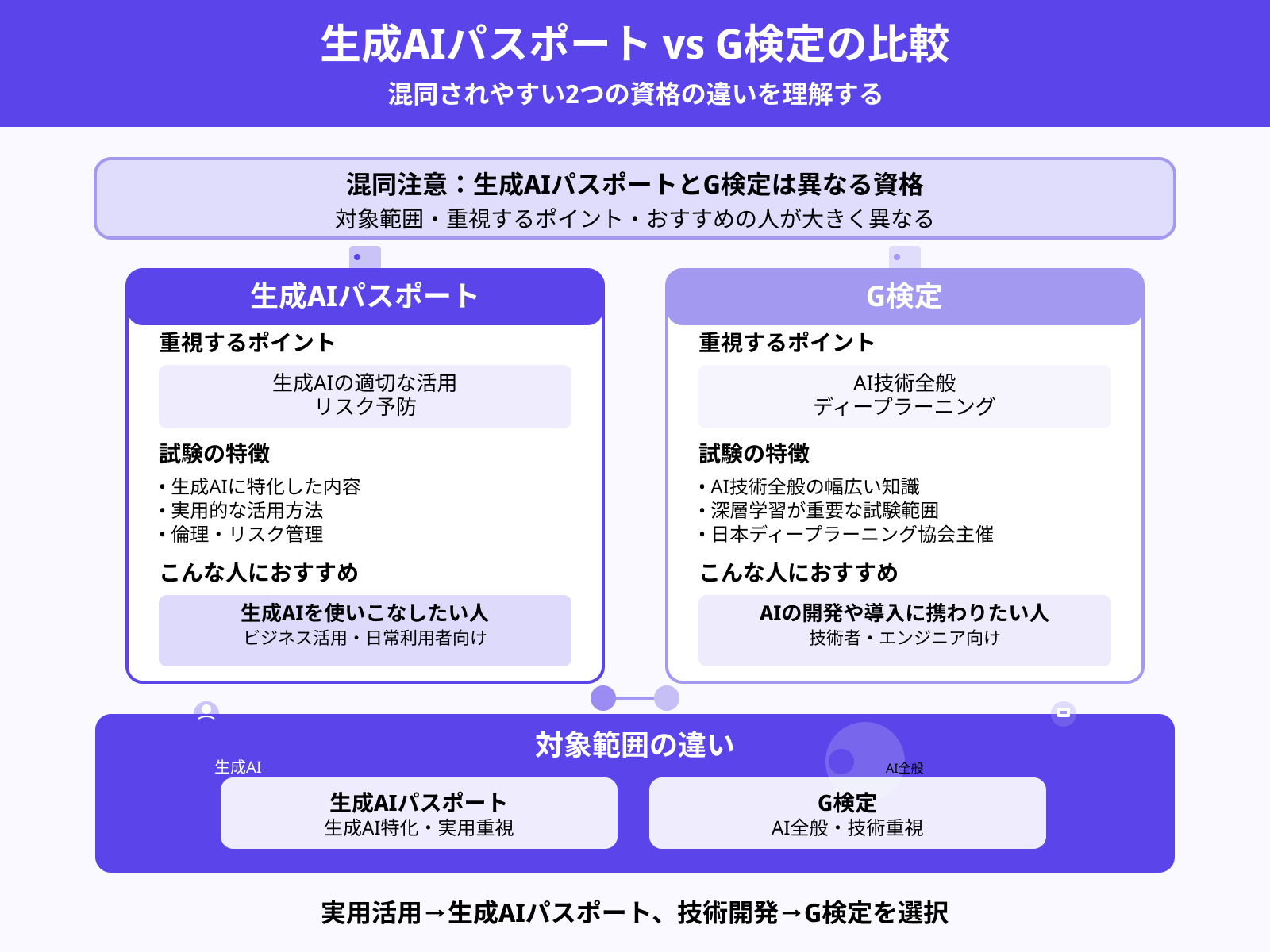

| 重視するポイント | こんな人におすすめ | |

|---|---|---|

| 生成AIパスポート | 生成AIの適切な活用やリスク予防 | 生成AIを使いこなしたい人 |

| G検定 | AI技術全般やディープラーニング | AIの開発や導入に携わりたい人 |

生成AIパスポートと混同されやすい資格に「G検定」があります。G検定とは、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する民間資格です。G検定を取得することで、AI技術全般に関する幅広い知識とスキルを証明できます。

G検定は生成AIパスポートと違い、生成AIに焦点を当てているわけではありません。いっぽうで、AIに高度な学習を行わせる「深層学習(ディープラーニング)」を重要な試験範囲と位置付けているのが特徴です。

生成AIパスポートの基本情報

ここからは次のトピック別に、生成AIパスポートの基本情報を解説します。

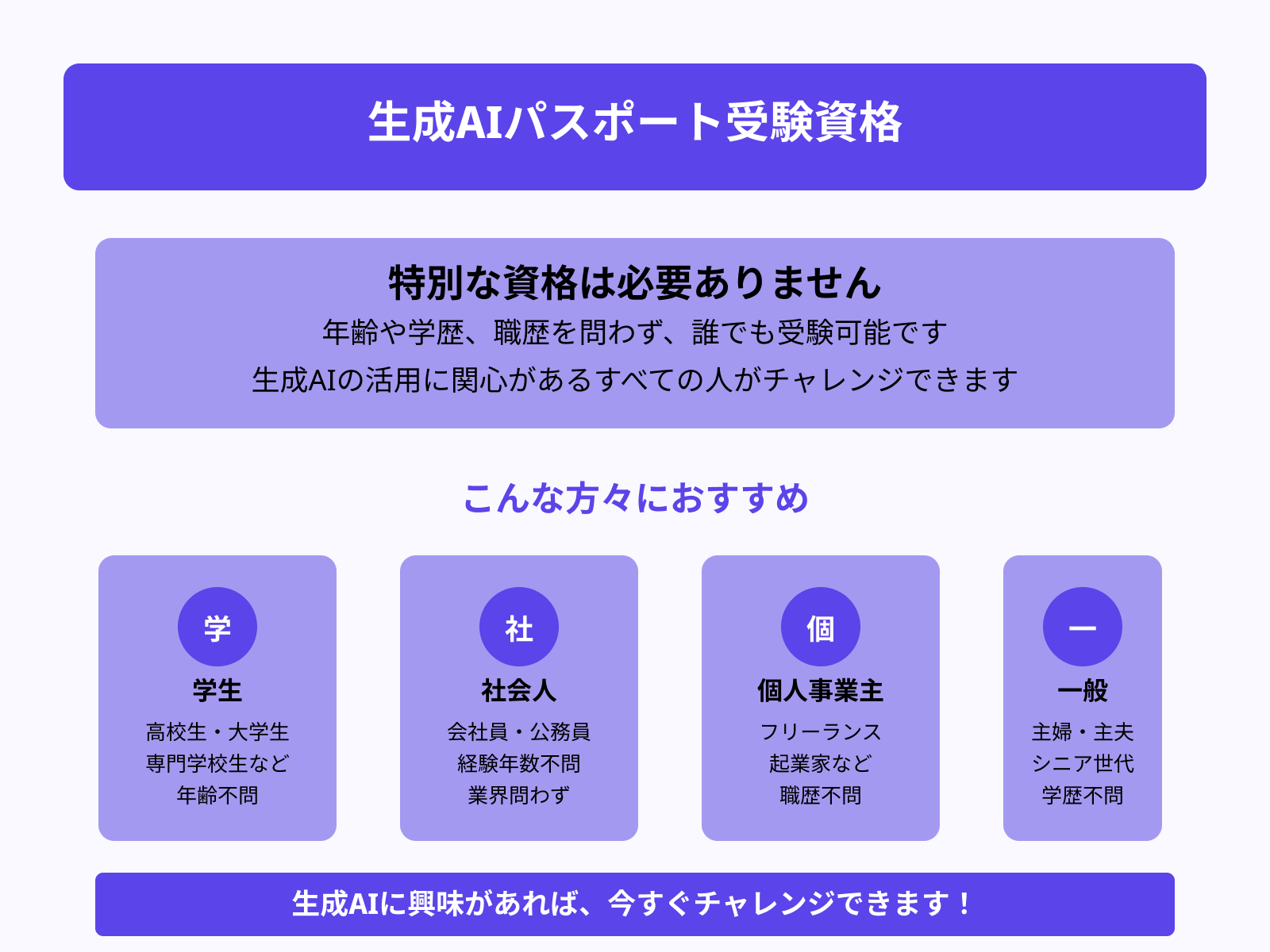

受験資格

生成AIパスポートの受験に特別な資格は必要ありません。年齢や学歴、職歴を問わず、誰でも受験可能です。学生から社会人まで、生成AIの活用に関心があるすべての人がチャレンジできます。

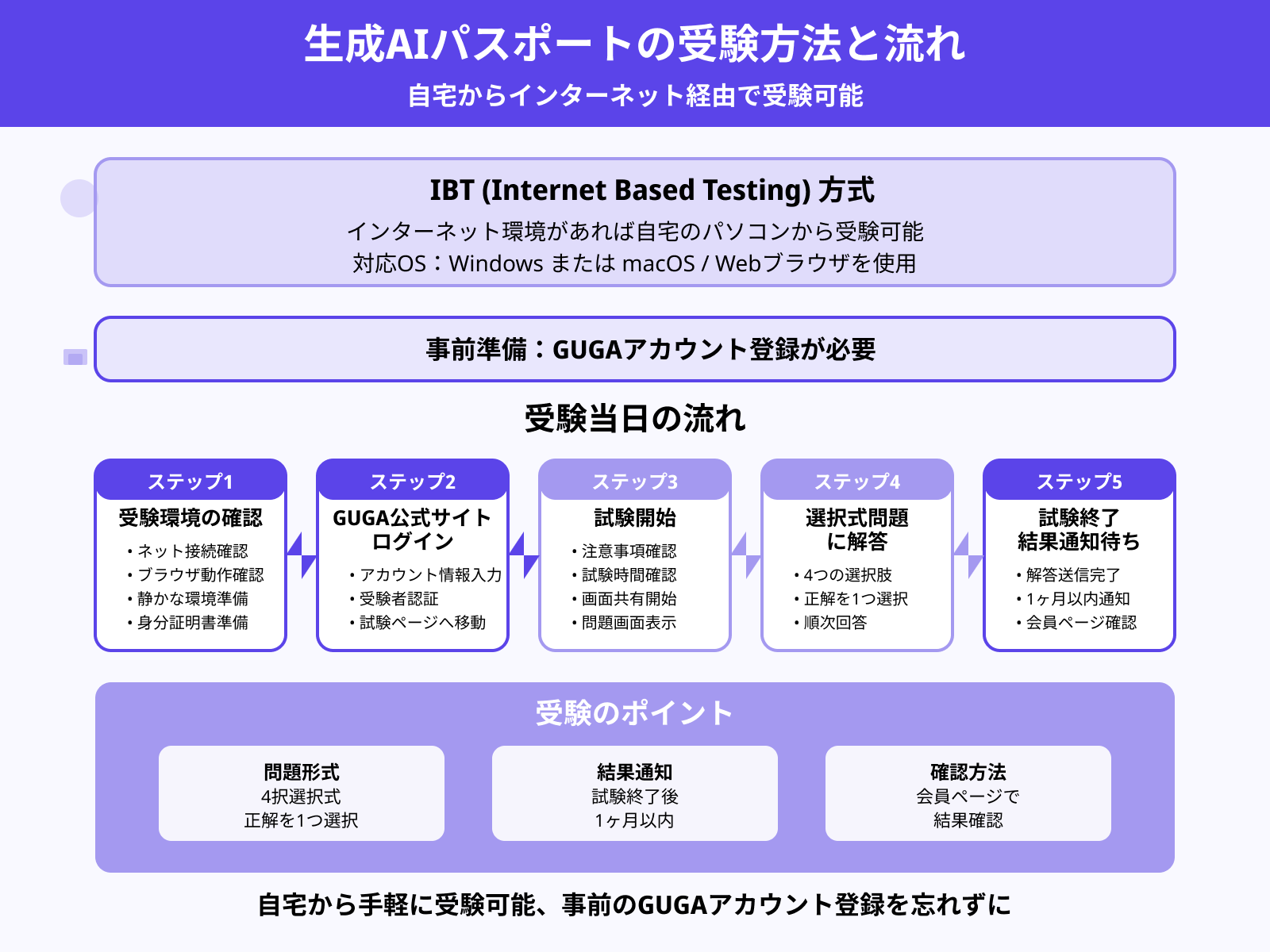

受験方法

生成AIパスポートは、インターネット経由で受験する「IBT(Internet Based Testing)方式」です。インターネット環境さえあれば、自宅のパソコン(WindowsまたはmacOS)からWebブラウザを通して受験できます。

試験当日の大まかな流れは下記のとおりです。ただし、受験にはGUGAのアカウント登録が必要となります。

- 1.受験環境の確認

- 2.GUGA公式サイトへのログイン

- 3.試験ページから試験開始

- 4.選択式の問題に解答

- 5.試験終了後、1ヶ月以内に結果が通知

試験は4つの選択肢から正解を選ぶ選択式です。試験の結果は、会員ページで通知されるまで待ちましょう。

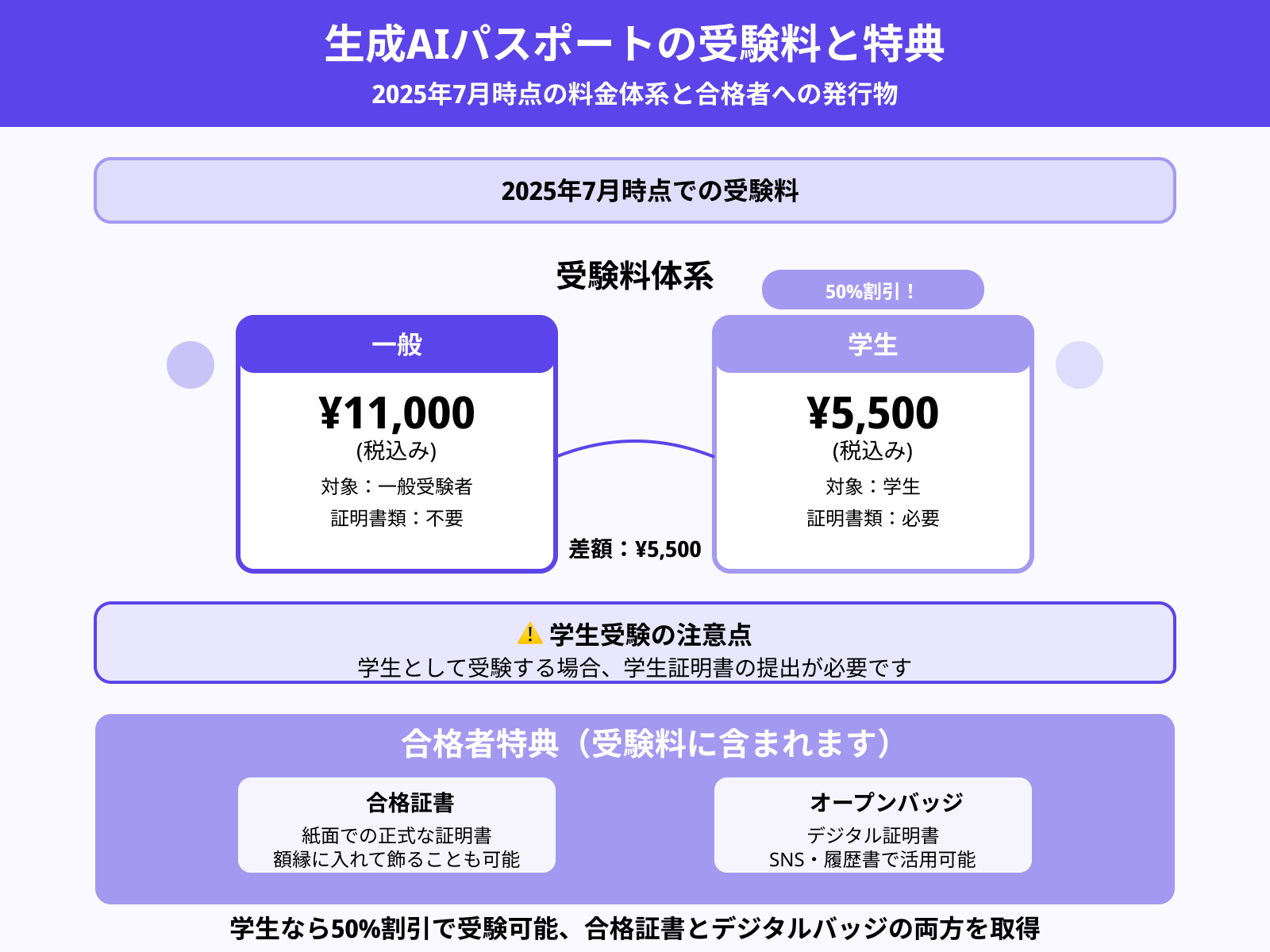

受験料

2025年7月時点での受験料は、下記のとおりです。学生として受験する場合、その証明が必要となります。

- 一般:税込み1万1,000円

- 学生:税込み5,500円

合格者には、合格証書とオープンバッジ(デジタル証明書)が発行されますが、それらの費用も含まれています。

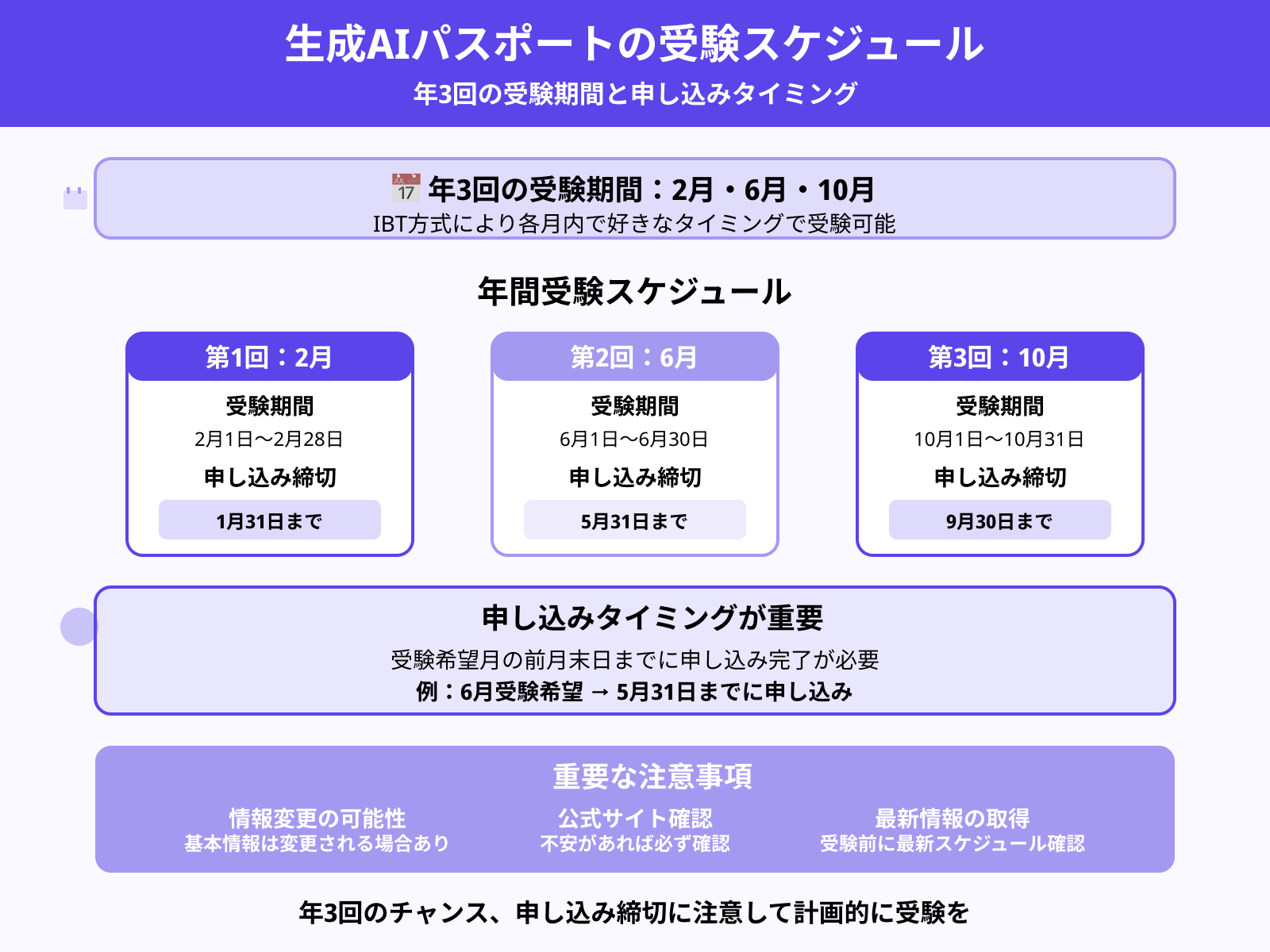

試験日程

生成AIパスポートは、年に3回の受験期間(2月・6月・10月)が設けられています。試験は自宅で受けられるIBT方式のため、各月の範囲内であれば、基本的に好きなタイミングで受験可能です。

ただし、受験を希望する月の前には申し込みを済ませておく必要があります。たとえば、6月のどこかで生成AIパスポートを受験したい場合、5月31日までに申し込みを済ませなければなりません。

なお、これらの基本情報については変更される場合があります。不安があれば公式サイトも参照しましょう。

生成AIパスポートを取得する3つのメリット

ここからは、生成AIパスポートを取得するメリットを、3つにまとめて解説します。

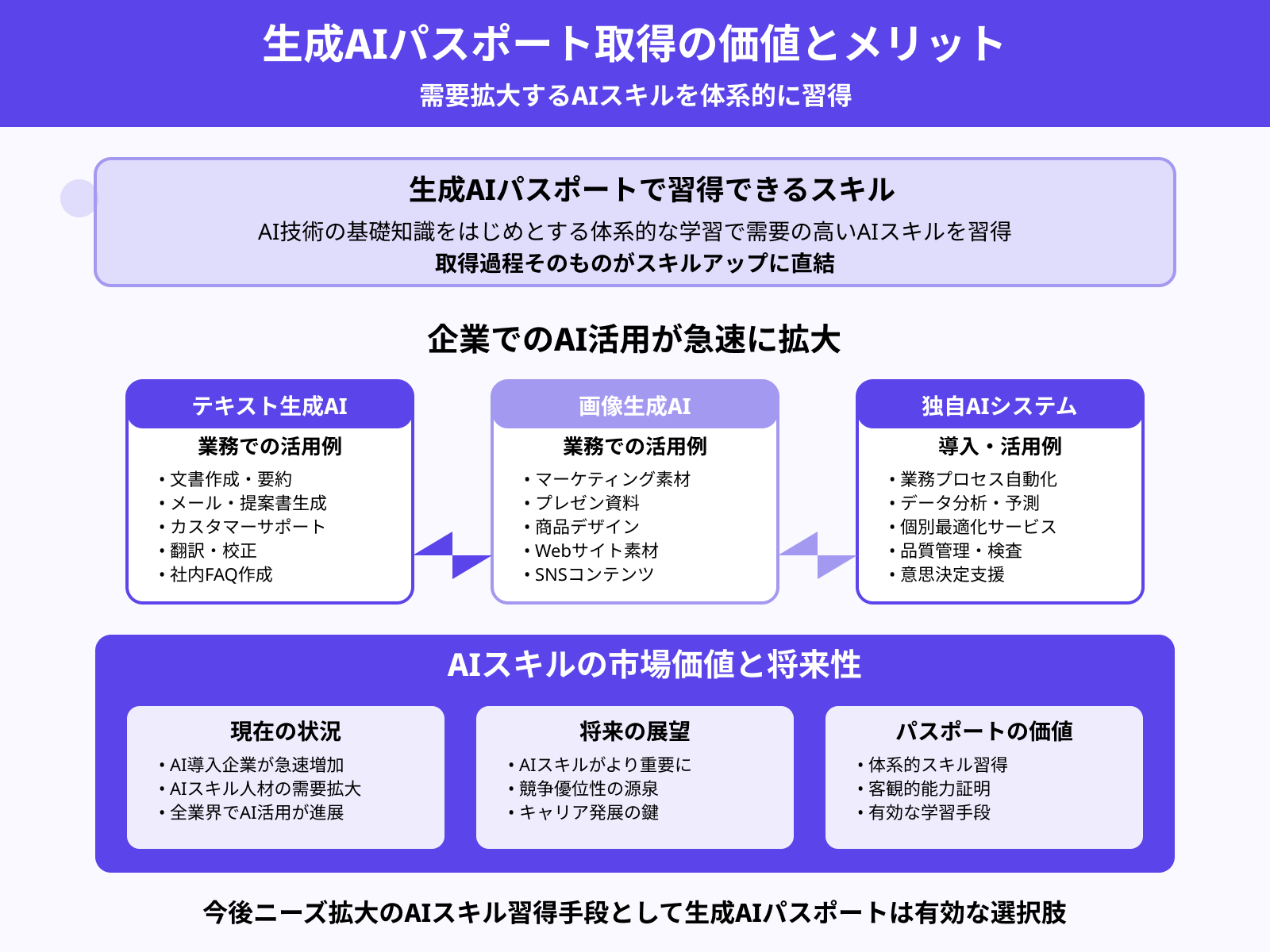

メリット1:需要が高いAIスキルを習得できる

生成AIパスポートの取得には、AI技術の基礎知識をはじめとする体系的な学習が必要です。そのため、生成AIパスポートを取得する過程で、需要が高いAIスキルを習得できます。

テキスト生成AIや画像生成AIの活用、独自のAIシステム導入など、AIを取り入れる企業は確実に増えています。今後もニーズが高まるAIスキルを体系的に学ぶ手段として、生成AIパスポートの取得は有効な選択肢です。

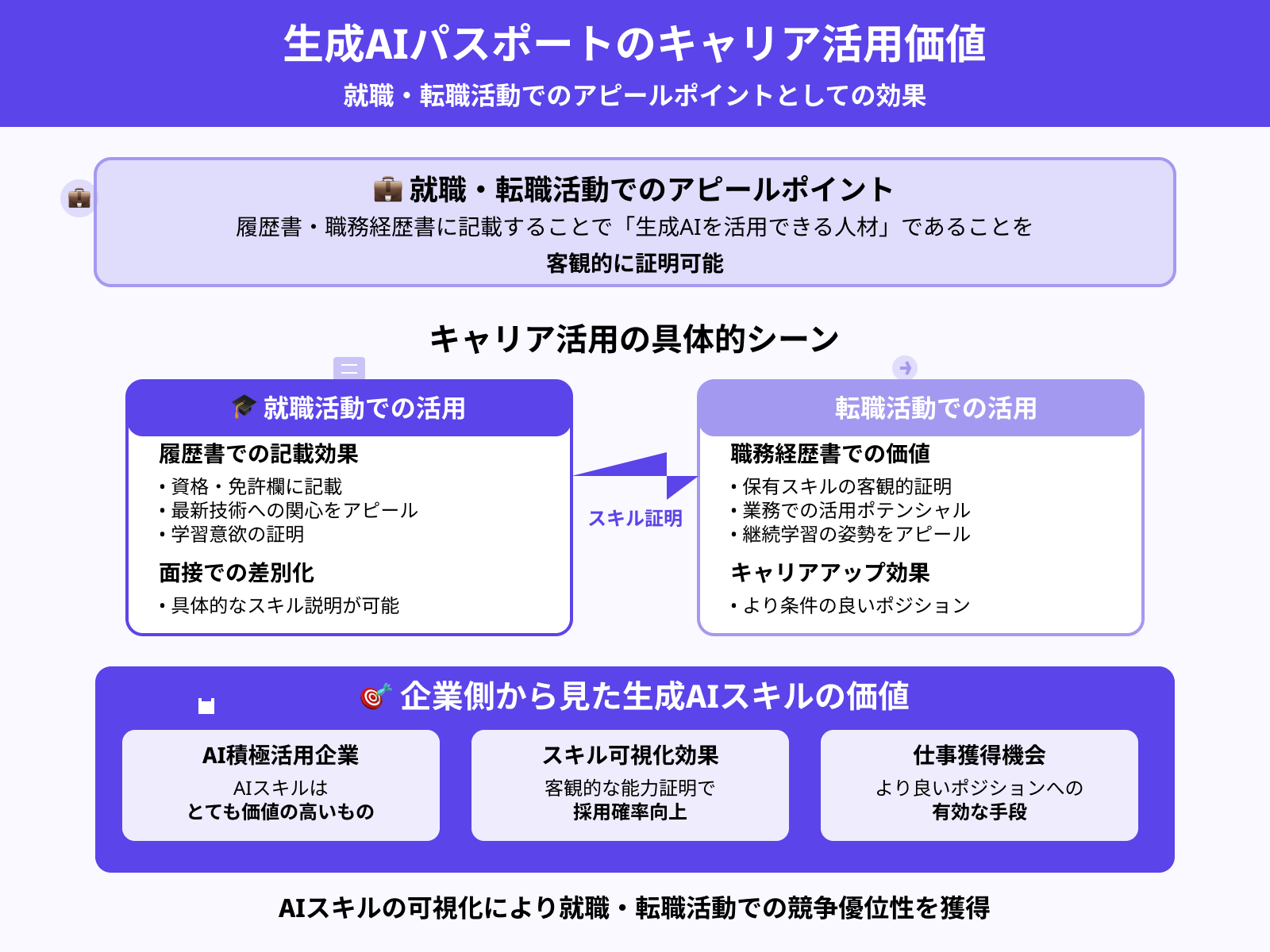

メリット2:就職・転職のアピールポイントになる

生成AIパスポートは、就職活動や転職活動におけるアピールポイントとなります。履歴書や職務経歴書に記載すれば、あなたが「生成AIを活用できる人材」であることを客観的に証明できるでしょう。

特に、AIの活用に積極的な企業にとって、AIスキルはとても価値の高いものです。その点、スキルを可視化できる生成AIパスポートは、仕事獲得の可能性を高める有効な手段となります。

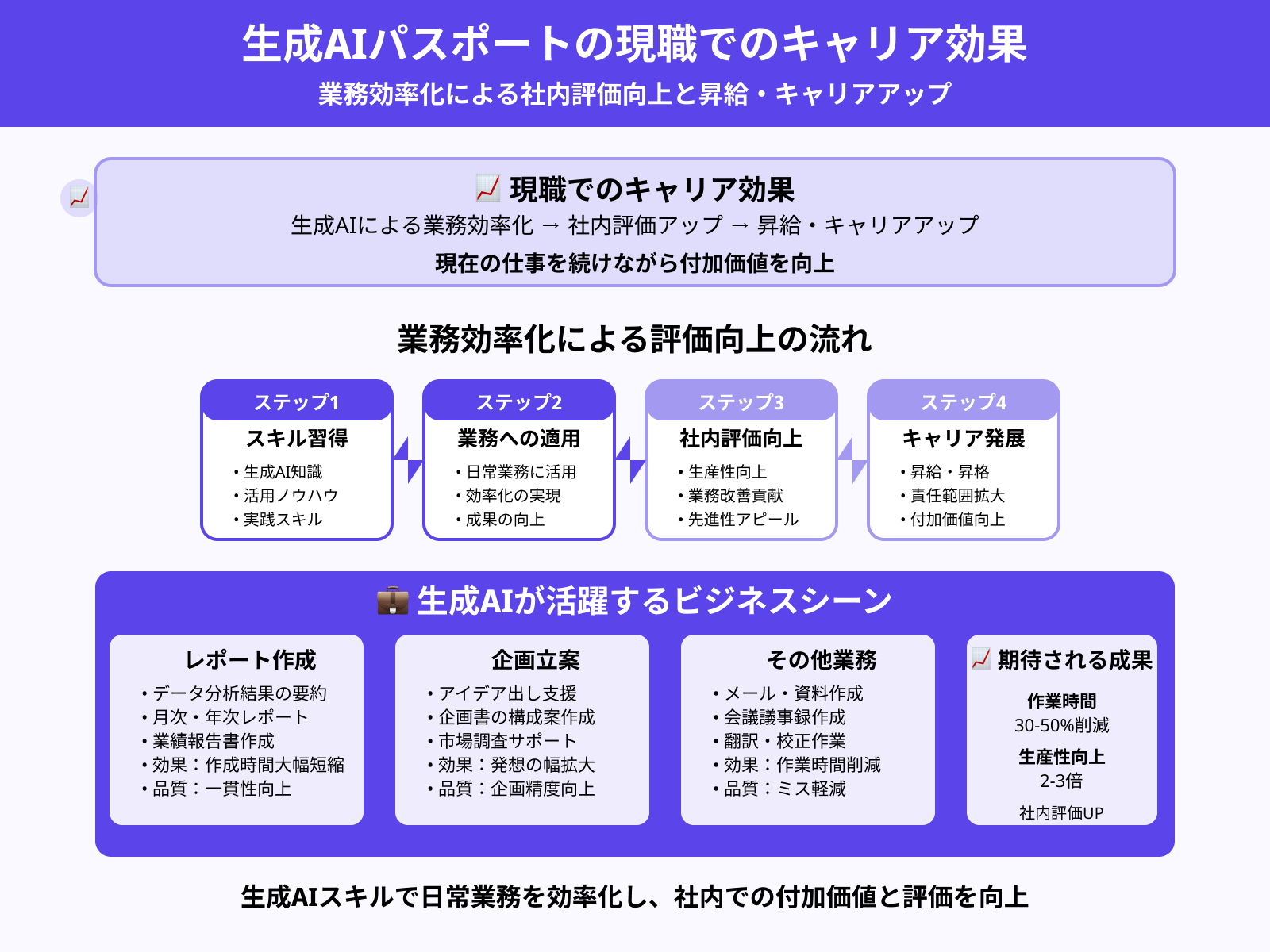

メリット3:昇給やキャリアアップにつながる

生成AIパスポートの取得を通して得た知識やスキルは、現職での昇給やキャリアアップにもつながります。生成AIによって業務効率化を実現できれば、社内での評価アップに直結しやすくなるためです。

たとえばレポート作成や企画立案など、生成AIが活躍するビジネスシーンは数多くあります。今の仕事を続けていく場合でも、日々の業務に生成AIを活かすことで、自分の付加価値を向上できるでしょう。

生成AIパスポートの取得は難しい?

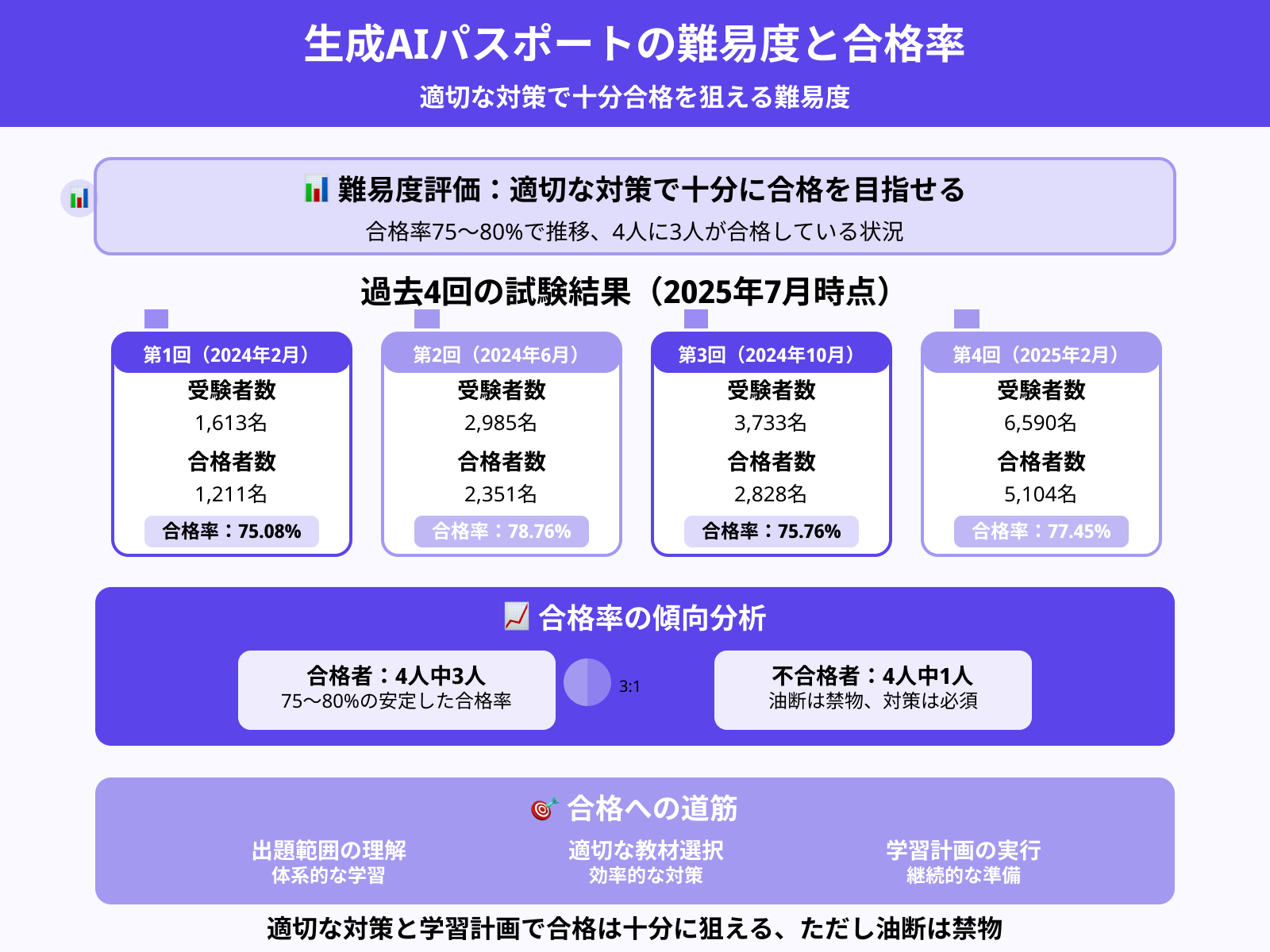

生成AIパスポートを受験したいと考えている人のなかには、実際の難易度が気になる人も多いはずです。結論からいえば、生成AIパスポートは適切に対策をすれば十分に合格を目指せる難易度の資格といえます。

たとえば、2025年7月時点で公開されている第1回〜第4回の試験結果を見てみましょう。合格率は75~80%の範囲で推移しており、難易度は高いものではありません。

| 回数 | 実施時期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 2024年2月 | 1,613名 | 1,211名 | 75.08% |

| 第2回 | 2024年6月 | 2,985名 | 2,351名 | 78.76% |

| 第3回 | 2024年10月 | 3,733名 | 2,828名 | 75.76% |

| 第4回 | 2025年2月 | 6,590名 | 5,104名 | 77.45% |

全体的に、4人に3人程度は合格している状況です。出題範囲を理解し対策を進めれば、合格は十分に狙えます。

ただし、裏を返せば4人に1人程度は不合格になっているという事実もあります。油断せず、適切な教材と学習計画で準備を進めることが大切です。

生成AIパスポートの難易度をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

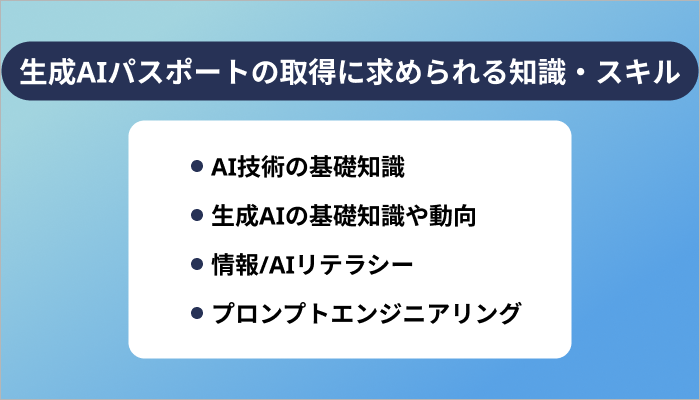

生成AIパスポートの取得に求められる知識・スキル

ここからは生成AIパスポートの取得に求められる知識・スキルを、4つにまとめて解説します。

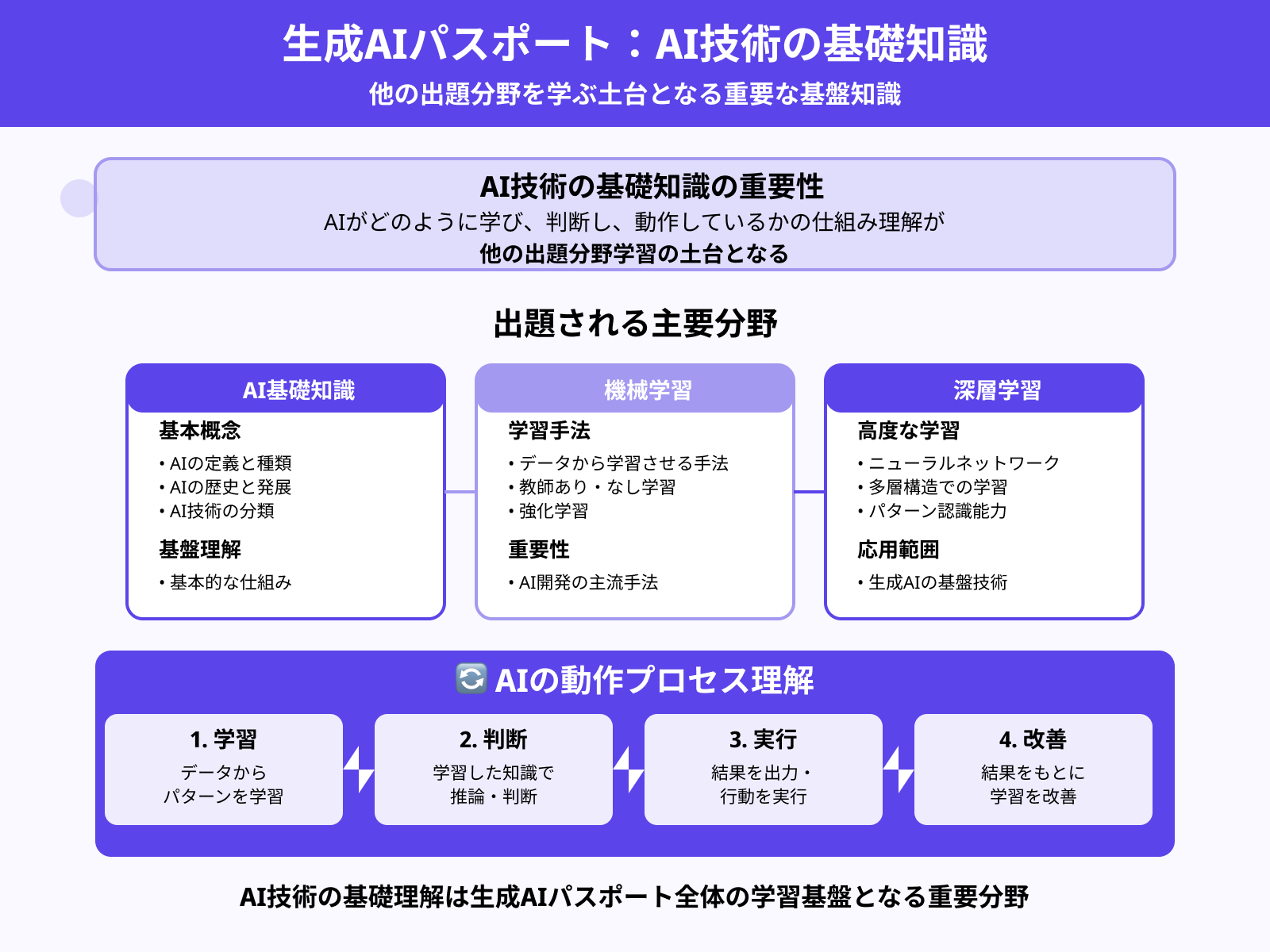

AI技術の基礎知識

生成AIパスポートでは、生成AIの基盤となるAI技術の基礎知識が問われます。AIの種類や歴史、仕組みといった基本的な理解が欠かせません。

特に、AI開発の主流となっている機械学習(AIにデータから学習させる手法)や、より高度な学習を可能にする深層学習の考え方は重要です。

AIがどのようにして学び、判断し、動作しているのか。そうした仕組みを理解しておくことが、ほかの出題分野を学ぶうえでも土台になります。

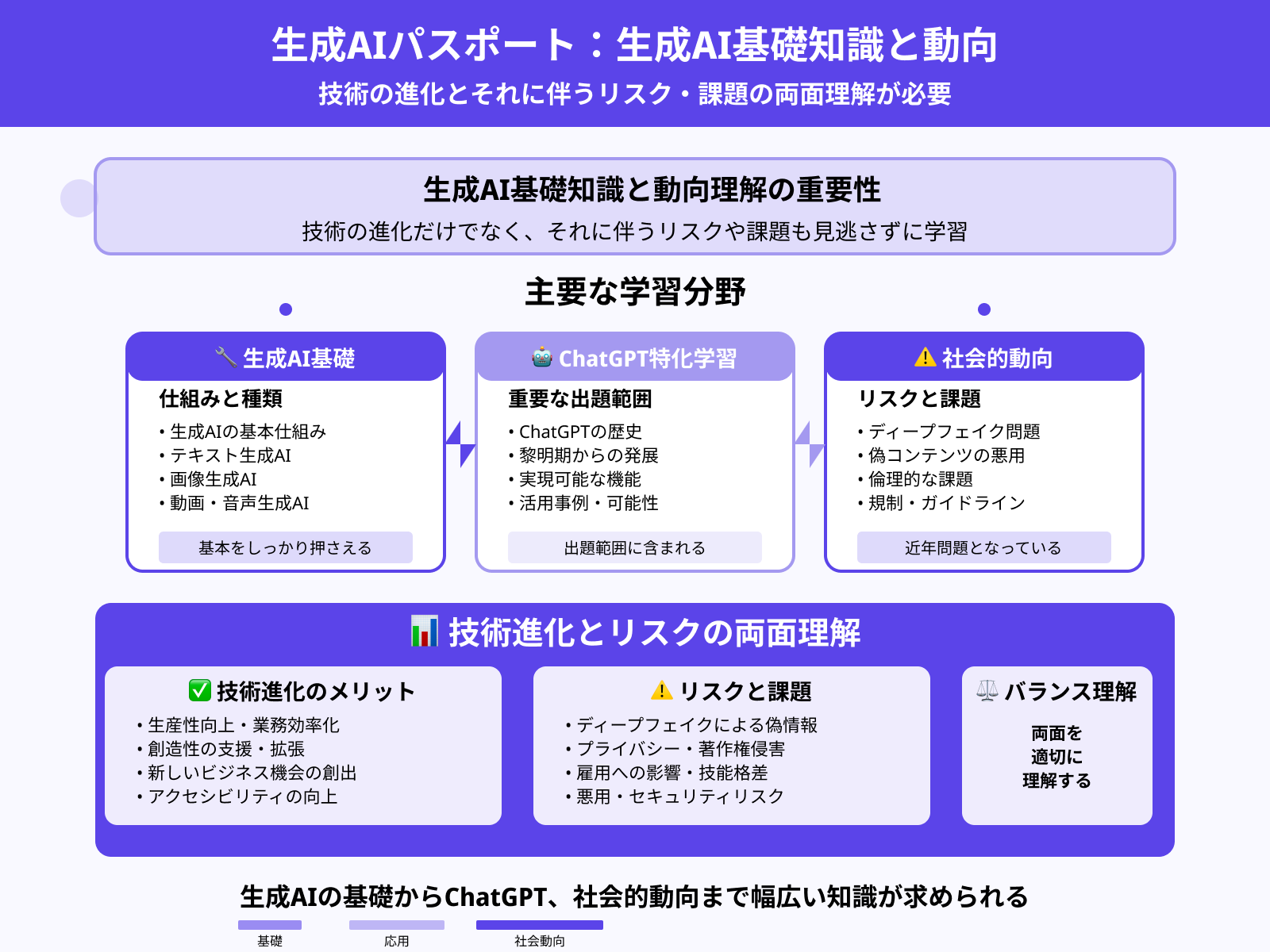

生成AIの基礎知識や動向

生成AIパスポートでは、生成AIの基礎知識や動向に関する理解が不可欠です。生成AIの仕組みや種類(テキスト生成AIや画像生成AI)など、基本をおさえておきましょう。

生成AIのなかでも、黎明期から存在する「ChatGPT」は出題範囲に含まれています。ChatGPTの歴史や、どのようなことが実現できるのかも把握しておいてください。

また、近年問題となっている「ディープフェイク(生成AIを悪用した偽コンテンツ)」など、社会的な動向も注視しておく必要があります。技術の進化だけでなく、それにともなうリスクや課題も見逃さずに学ぶことが大切です。

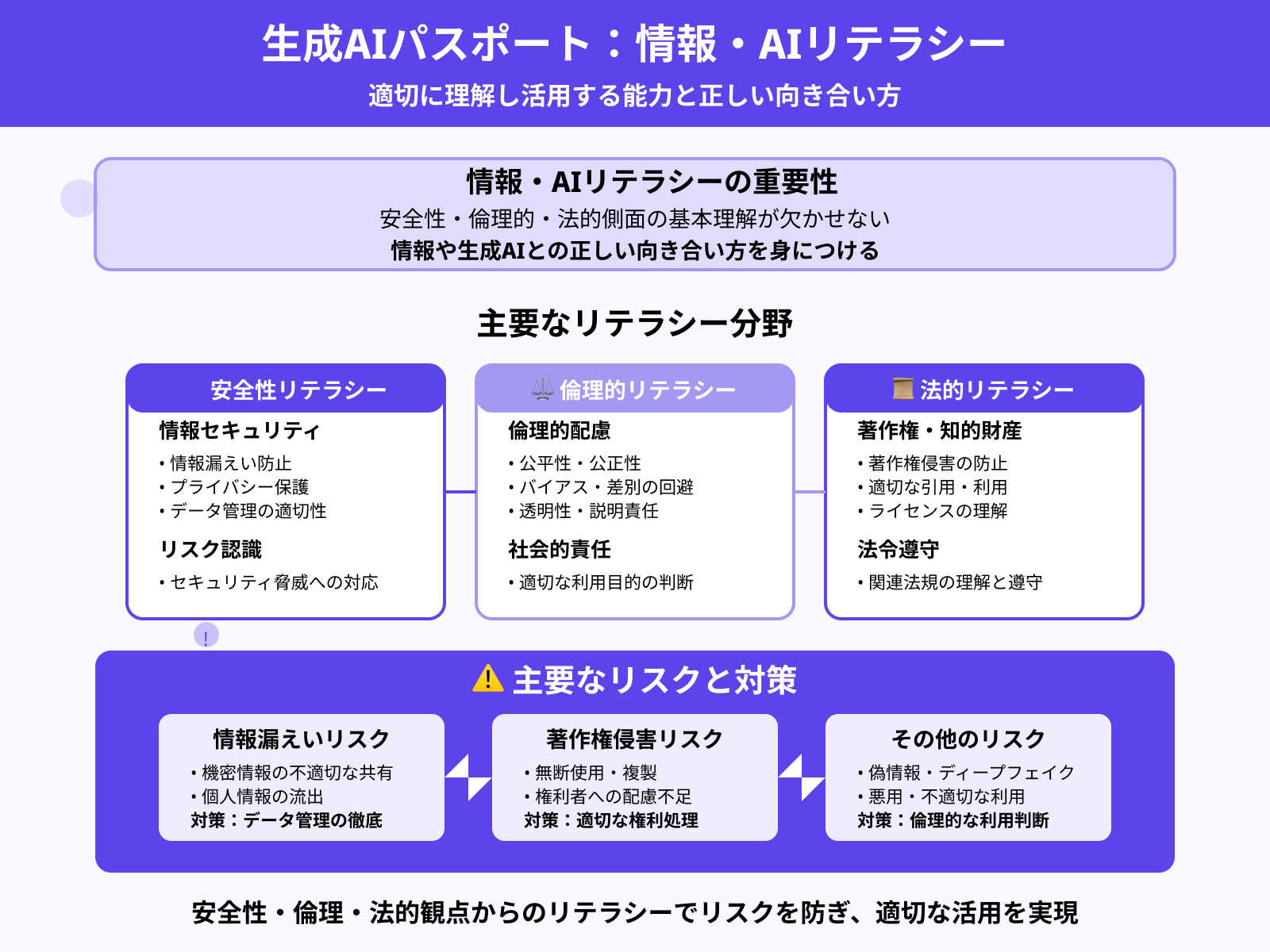

情報/AIリテラシー

生成AIパスポートでは、情報やAIに関するリテラシー(適切に理解し、活用する能力)についても問われます。特に、安全性や倫理的・法的な側面に関する基本的な理解が欠かせません。

インターネットや生成AIの活用においては、情報漏えいや著作権侵害といったリスクがともないます。それらを防ぐためには、情報や生成AIとの正しい向き合い方を身につけておくことが大切です。

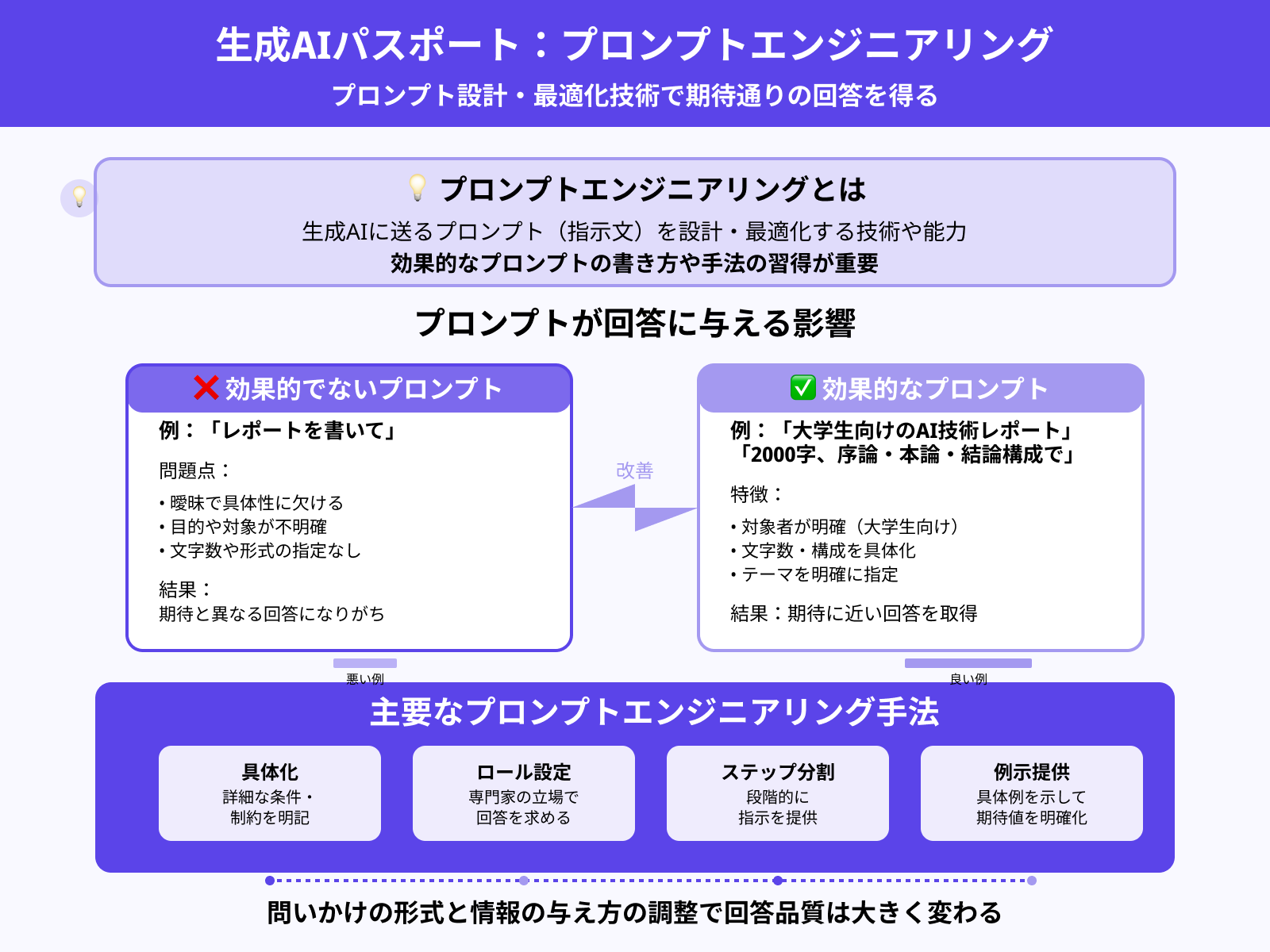

プロンプトエンジニアリング

生成AIパスポートでは「プロンプトエンジニアリング」も重要な出題範囲です。プロンプトエンジニアリングとは、生成AIに送るプロンプト(指示文)を設計・最適化する技術や能力を指します。

生成AIの回答は、問いかけの形式や情報の与え方を調整するだけでも大きく変わります。生成AIから期待どおりの回答を得るためには、効果的なプロンプトの書き方や手法を知っておくことが大切です。

生成AIの実践力を証明するためにも、プロンプトエンジニアリングのスキルを磨いておきましょう。プロンプトエンジニアリングの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

生成AIパスポートの取得に向けた勉強方法

生成AIパスポートの取得を目指すうえで、適切な教材や学習手段を選ぶことはとても重要です。ここからは具体的な教材も交え、生成AIパスポートの取得に向けたおすすめの勉強方法を、4つにまとめて紹介します。

上記を含め、生成AIパスポートの勉強方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

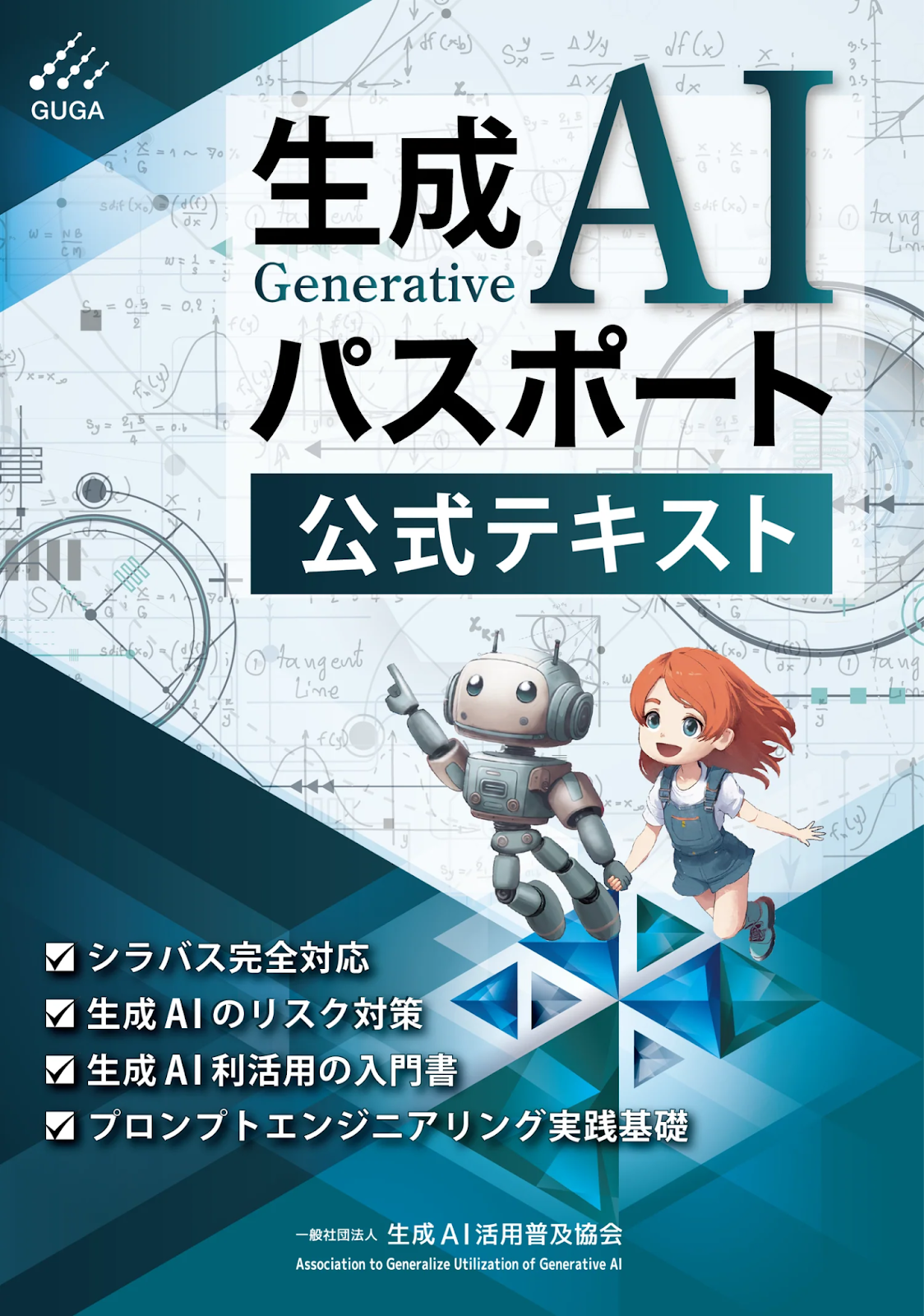

公式テキスト

最も確実な勉強方法は、公式テキストを利用することです。生成AIパスポートを主催するGUGAが監修しているため信頼性が高く、体系的に知識を吸収できます。

また、シラバス(出題範囲・学習内容)の改訂にも対応しており、最新の情報に沿って学べる点も強みです。購入を検討している人は、公式の販売サイトをチェックしてみてください。

問題集・過去問

生成AIパスポートの問題集を活用すれば、本番を想定した実践的な練習が可能です。たとえば下記の書籍では、模擬問題に加え、公式テキストの内容を丁寧に解説しています。

なお、生成AIパスポートでは過去問の一般公開は行われていません。ただし、公式サイトのサンプル問題を使えば、出題形式や難易度のイメージをつかむのに役立ちます。

学習アプリ

スマートフォンで手軽に勉強したい人には、生成AIパスポートの学習アプリが適しています。

特に、GUGAの公式アプリ「生成AIパスポート AIクイズアプリ」が便利です。〇×形式のクイズに無料でチャレンジでき、楽しみながら知識の確認を進められます。

LINEさえインストールされていれば手軽に使えるため、スキマ時間の勉強に活用してみましょう。

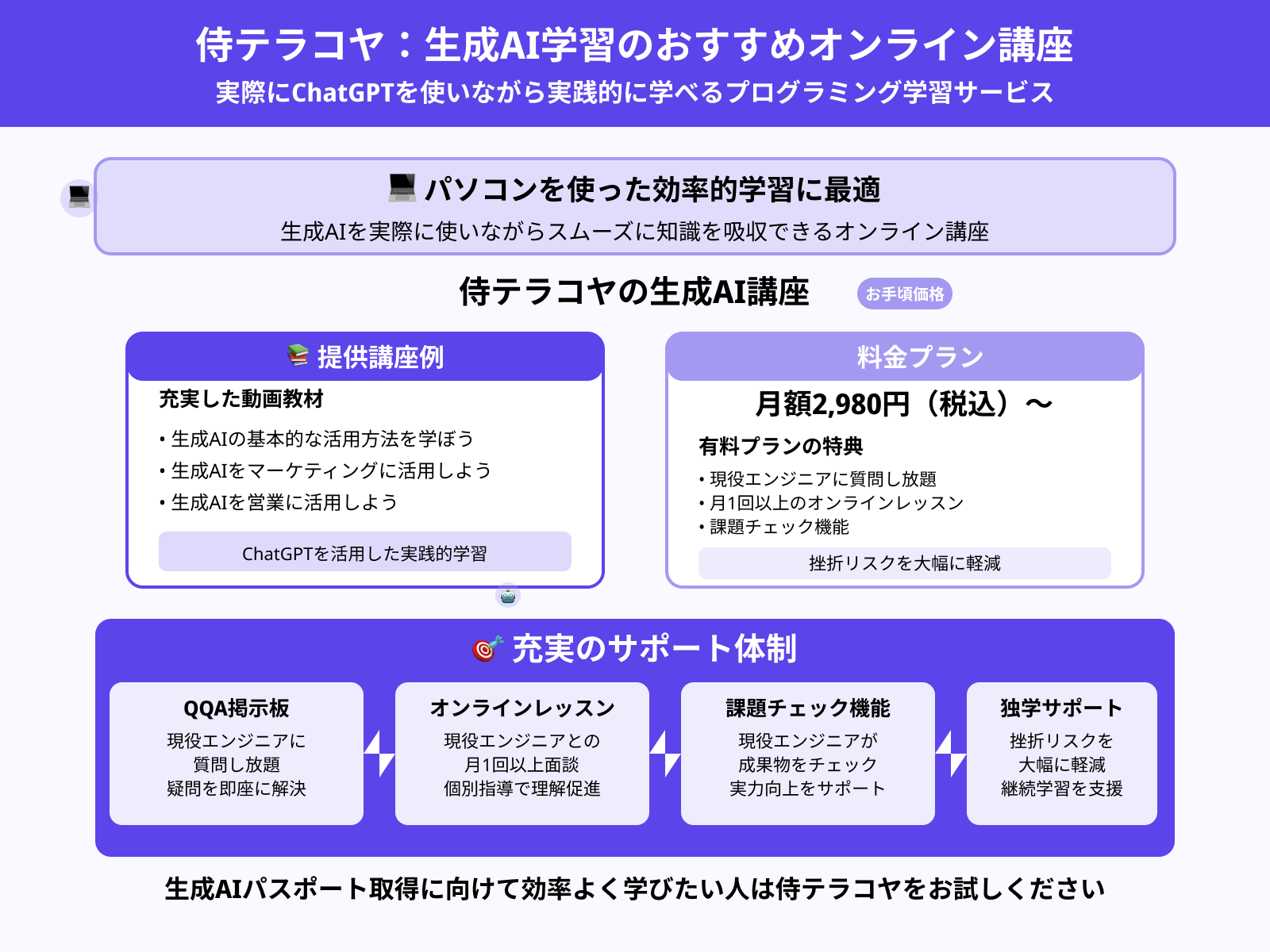

オンライン講座

パソコンを使って効率的に学びたい人には、オンライン講座が適しています。パソコンで生成AIを実際に使いながら、スムーズに知識を吸収できます。

おすすめは、プログラミング学習サービス「侍テラコヤ」が提供している生成AI講座です。生成AIに関する動画教材が充実しており、ChatGPTを活用しながら実践的に学べます。

- 生成AIの基本的な活用方法を学ぼう

- 生成AIをマーケティングに活用しよう

- 生成AIを営業に活用しよう

また、月額2,980円(税込)からの有料プランに登録すれば、

- 現役エンジニアに質問し放題のQ&A掲示板

- 現役エンジニアとの月1回以上のオンラインレッスン

- 現役エンジニアがチェックしてくれる課題機能

といった機能やサポートを利用でき、独学でも挫折するリスクを大幅に減らせます。生成AIパスポートの取得に向けて効率よく学びたい人は、ぜひ侍テラコヤをお試しください。

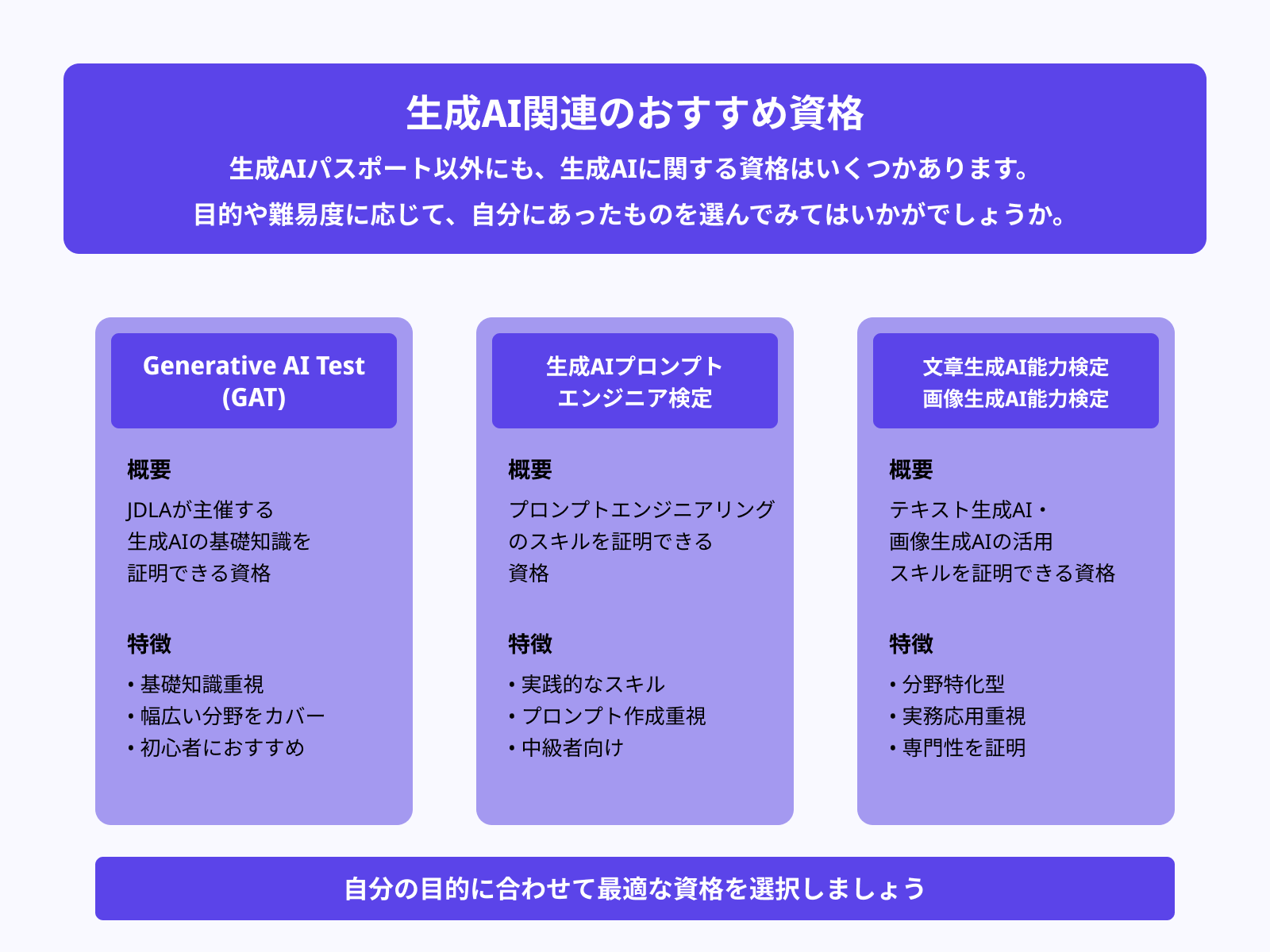

生成AIパスポート以外のおすすめ資格

生成AIパスポート以外にも、生成AIに関する資格はいくつかあります。なかでも、おすすめの資格を3つ、下表にまとめました。目的や難易度に応じて、自分にあったものを選んでみてはいかがでしょうか。

| 資格名 | 概要 |

|---|---|

| Generative AI Test(GAT) | JDLAが主催する 生成AIの基礎知識を証明できる資格 |

| 生成AIプロンプトエンジニア検定 | プロンプトエンジニアリングの スキルを証明できる資格 |

| 文章生成AI能力検定・画像生成AI能力検定 | テキスト生成AI・画像生成AIの 活用スキルを証明できる資格 |

生成AIに関するほかの資格も知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

まとめ

今回は生成AIパスポートに関して、基本情報から学習内容、勉強方法まで幅広くお伝えしました。

生成AIパスポートは、生成AIの活用スキルを証明したい人はもちろん、生成AIを体系的に学びたい人にも適した資格です。生成AIパスポートを取得するためには、正しい知識を身につけ、着実に知識を深めていくことが重要です。

今回の内容を参考に、生成AIパスポートの取得に向けて勉強を始めてみてはいかがでしょうか。