生成AIで議事録を自動化!おすすめツールや使い方を徹底解説!

会議の議事録って毎回手間だし、自動化って本当に使えるの? 会議のたびに議事録を手作業で作成するのは、時間も手間もかかり、負担に感じている方も多くいます。最近では、ChatGPTをはじめとする生成AIを活用して、議事録作成を自動化する企業が増えています。 しかし「本当に正確な内容にできるのか」「どんなツールを選べばいいのか」といった疑問や不安を抱える声も少なくありません。 そこでこの記事では、生成AIを活用した議事録自動化の仕組みやメリット・注意点を詳しく解説するとともに、おすすめツールや活用手順、導入のコツまでを網羅的に解説します。 『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』 そんな方へ、 を、無料のオンラインセミナーで3時間に凝縮してお伝えします! パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。 この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。 本記事を音声で聴く 近年、会議の議事録作成を自動化する手段として「生成AI」の活用が注目されています。 ここからは、生成AIによる議事録作成の基本的な仕組みや、どのようなAIツールが関与しているのかをわかりやすく解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AIによる議事録作成は、音声データをテキスト化し、それをAIが要約・整形するという2段階のプロセスで構成されています。 まず会議の録音を音声認識AIが文字起こしし、そのテキストをChatGPTやClaudeなどの生成AIに入力することで、読みやすく構造化された議事録が出力されます。この仕組みにより、人手でメモを取りながら内容をまとめる手間を大幅に省けるのが最大のメリットです。 さらに、発言者の役割や会議の種類に応じて、要点・結論・アクションアイテムなどの形式に自動で整理されることも特徴です。従来の「録音→聞き直し→手動で要約」といった流れに比べ、スピードと正確性の両方で大きな進化を実現しています。 生成AIは、議事録作成における“面倒でミスが出やすい工程”を効率化する鍵となっています。 ChatGPTやClaudeなどのテキスト生成AIは、音声認識で得られた文字起こしデータを読み取り、自然な言語で議事録を再構成するのに活用されます。 たとえば「この会議ログを3行で要約して」「結論と今後のアクションだけ抜き出して」といったプロンプトを入力することで、目的に応じた形式で自動要約が可能です。また「敬語に整えて」「読みやすい日本語に直して」などの指示も通用するため、最終的な体裁調整までAIに任せることができます。 業務報告書や社内共有資料として使えるレベルの議事録を数分で整形できるため、時間と労力の削減効果は非常に高いです。特にChatGPTは対話形式で再修正を依頼できるため「この部分だけ箇条書きにして」「冗長な表現を省いて」といった微調整にも柔軟に対応します。 使い方次第で、ただの要約ツールから“議事録専用アシスタント”として活用できるのが大きな利点です。テキスト(文章)生成におすすめのAIツールを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 議事録自動化の精度を高めるには、テキスト生成AIだけでなく音声認識AIとの連携が欠かせません。 音声認識AI(例:Whisper、Google Speech-to-Text、Nottaなど)は、話し言葉をリアルタイムで文字に変換する技術であり、生成AIが正しく要約するための“土台”となります。高品質な音声認識があってこそ、AIは話の流れや発言内容を正しく把握することが可能です。 特にマルチスピーカー対応やノイズ除去、専門用語の認識精度が高い音声AIを選ぶことで、後工程の要約精度が飛躍的に向上します。さらに、音声認識AIが「誰が話したか」まで識別してくれると、生成AIは発言者別の議事録を自動生成することも可能になります。 このように、音声→テキスト→要約の各工程を連携させることで、より正確で使いやすい議事録作成が実現可能です。 なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。 かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。 手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。 \ 4つの質問に答えるだけ / 議事録の自動化には、目的に応じて最適なAIツールを選ぶことが重要です。 ここからは、リアルタイム文字起こしや要約に優れたものから、日本語会議に特化したツールまで、実際に使えるおすすめの生成AI議事録ツールを5つ紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 Rimo Voiceは、AIが会議などの音声・動画データを自動で文字起こしする、議事録作成ツールです。 1時間分の音声を約5分でテキスト化でき、従来に比べて作業時間を大幅に短縮できます。作成した議事録はURLで共有でき、社内外への展開も容易です。 あらかじめ予約をしておくとBotが自動でオンライン会議に参加し、録画から文字起こしまでを一括で行います。文字起こしの内容はリアルタイムで確認できるため、会議中のメモは不要。発言や議論に集中できます。 実際に、Rimo Voiceを活用したことで議事録の作成時間が約6分の1に短縮されたケースもあるのです。 料金は文字起こしプランが月額1,650円、プロプランが月額4,950円(法人向けは要問い合わせ)です。無料トライアルも用意されているので、気になる方はぜひ試してみてください。 Nottaは、音声認識と生成AI要約機能を組み合わせた議事録作成ツールとして高く評価されています。 会話をリアルタイムで文字起こしし、会議終了後すぐに要点・アクション項目をまとめた議事録を自動生成してくれる点が最大の特長です。ZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議とも連携でき、ブラウザだけで完結する使いやすさも魅力です。 また、日本語・英語の認識精度が高く、ビジネス現場でも即戦力として導入されています。自動要約の質も高く「要点」「詳細」「箇条書き形式」など複数の出力形式が選べるのも便利です。 議事録作成にかかる手間を最小限に抑えたい企業には、非常におすすめのツールといえるでしょう。 Otter.aiは、英語圏を中心に広く利用されているAI文字起こし&議事録ツールです。 高精度の英語音声認識に加えて、チームでの共有・共同編集機能が充実しており、国際的なリモート会議やグローバルチームに最適です。議事録は自動で文ごとに分割され、誰が何を発言したかを明確に記録できます。 また、重要なキーワードを自動で抽出するハイライト機能や、リアルタイムでのライブメモ共有など、実務的な機能が多数搭載されています。スマホアプリとの連携もスムーズで、会議終了直後にそのまま議事録を配布できるのも大きな利点です。 多言語会議や英語での議事録自動化を検討しているチームには、Otter.aiが非常に有効な選択肢となります。 AI GIJIROKUは、その名の通り日本語会議に特化したAI議事録サービスで、日本国内の企業や自治体を中心に導入が進んでいます。 特に日本語の専門用語や業界用語の認識精度が高く、発言者の識別や構造化された出力に対応しているのが大きな特長です。会議のリアルタイム文字起こし、終了後の要約生成、テンプレート形式での議事録出力など、実務ですぐ使える機能が豊富にそろっています。 また、データのセキュリティや情報管理にも配慮されており、金融・法律・行政分野など高い機密性が求められる現場でも安心して使えます。日本語に特化したツールとして、精度・信頼性ともに高い評価を受けており、国産の議事録AIを探している方にとっては第一候補といえるでしょう。 議事録自動化を無料で始めたい場合は、音声文字起こしツール(例:Whisper、Googleドキュメント音声入力など)とChatGPTを組み合わせる方法も有効です。 まず会議を録音し、その音声を無料の文字起こしツールでテキスト化。次にChatGPTへ「以下の会議記録を要約して」や「アクション項目だけ抜き出して」とプロンプトを入力すれば、自動で読みやすい議事録が完成します。 さらに「フォーマルな日本語に整えて」「箇条書きにしてください」など、トーンや体裁のカスタマイズも簡単に可能です。精度は専用ツールに劣る場合もありますが、費用をかけずに議事録自動化を体験したい方には最適な構成です。 ChatGPTの柔軟性を活かすことで、自分専用の議事録作成フローを自由に設計できます。ChatGPTの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 ChatGPTを活用すれば、録音から要約・整形まで一連の議事録作成を効率的に自動化できます。 ここからは、実際の作業ステップを3段階に分けて解説し、初心者でもすぐに取り入れられるフローをご紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 最初に行うべきは、会議中に録音した音声をテキスト化する工程です。 この文字起こし作業には、Googleドキュメントの音声入力機能やWhisper(オープンソースの音声認識モデル)など、無料で使えるツールが活用できます。録音する際はノイズを減らし、話者の声がクリアに聞こえるようマイク環境を整えることがポイントです。 一度テキスト化が完了すれば、ChatGPTでの要約や整形作業にスムーズに移行できます。複数人の会話であっても、発言者を明示しておくと後工程の精度が高まります。 まずは正確な文字起こしをベースとして、議事録の自動化プロセスをスタートさせましょう。 テキスト化された会議内容は、ChatGPTに渡して要約・構造化を行います。 たとえば「以下の会議内容を3つのトピックに分けて要点だけまとめてください」「重要な発言やアクション項目を箇条書きにしてください」などと指示します。プロンプトを工夫することで、報告書用、社内共有用、議事録アーカイブ用など、用途に応じた形に仕上げることが可能です。 また「ビジネス文書として整えて」「敬語を使用してください」など、トーンやスタイルの調整も同時に依頼できます。ChatGPTは修正にも柔軟に対応するため、一度生成された文章に対して「この部分をもっと簡潔に」「結論を先に持ってきて」と追加指示をすることも簡単です。 このステップで、読みやすく正確な議事録の土台が完成します。 ChatGPTによる要約が終わったら、最終工程として仕上げの調整を行います。ここでは、文体・敬語・レイアウトなどの体裁を整え、共有や保管に適した形式で出力することが重要です。 たとえば「箇条書きにして」「アジェンダ順に並べ直して」「出席者情報を上に追加して」など、仕上がりイメージに応じて細かく指示します。その後、WordやGoogleドキュメントに貼り付けてレイアウトを整えることで、公式な資料として提出できるレベルに仕上げることも可能です。 保存形式もPDFやクラウド文書に変換しておけば、再利用や検索もスムーズに行えます。最終チェックを怠らず、社内基準に合わせて微調整することで、AI生成でも十分に実務対応可能な議事録が完成します。 生成AIを活用した議事録作成は、業務の効率化や品質向上に大きく貢献します。 ここからは、特に実感しやすい3つの利点を紹介し、なぜ今AI議事録が注目されているのかを明確にしていきます。 それぞれ詳しく解説していきます。 従来の議事録作成は、録音データの聞き直しや要点の手動入力に多くの時間がかかっていました。 生成AIを使えば、音声の文字起こしと要約が自動化されるため、手作業で数時間かかっていた業務が10分〜20分程度で完了することも珍しくありません。たとえばChatGPTに文字起こし済みのテキストを渡し「3分で読める議事録にしてください」と指示するだけで、整った文章がすぐに出力されます。 この時間短縮効果は、会議の多い企業やチームにとっては大きな生産性向上につながります。会議後すぐに議事録を共有できるスピード感は、意思決定やタスク実行にも好影響を与えるでしょう。 日常的な業務フローの中に、AIによる時短の恩恵を自然に取り込める点が大きな魅力です。 議事録を手動で作成すると、発言の聞き逃しや記録漏れが発生しやすいのが現実です。 生成AIを使えば、音声データをもとに発言を正確に再現・整理できるため、人間の記憶やメモに頼らず、会議内容を網羅的に記録できます。特に、会議中に議論が複雑化したり、複数の話題が同時に展開された場合でも、AIはそれぞれの発言を識別し、構造的にまとめてくれます。 さらに、要点やアクションアイテムを抽出するプロンプトを使えば「伝え漏れ」や「見落とし」も防ぎやすくなります。これにより、後日の確認や責任の明確化といった業務精度の向上も可能です。 AIは「見落とさない議事録」を作るための心強いサポーターです。 議事録作成は担当者のスキルに大きく依存しがちですが、生成AIを活用すれば、経験や文章力に関係なく、誰でも読みやすく整理された議事録を作成できます。 たとえば、議事録を初めて担当する新人でも、ChatGPTに正しいプロンプトを入力するだけで、プロレベルの構成と文体の資料が出力されます。また「敬語で整えて」「フォーマットに合わせて」などの細かい指示も可能なので、社内ルールに即した文書に自動で整形することが可能です。 属人化を防ぎ、業務を標準化できることは、チーム運営において非常に大きなメリットです。再現性の高いワークフローを構築できる点でも、生成AIの導入は有効といえます。 生成AIを活用した議事録作成には多くの利点がありますが、注意すべきデメリットも存在します。 ここからは、精度やセキュリティ、過信による運用リスクなど、導入時に押さえておくべき3つの課題を解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 音声認識AIや生成AIは完璧ではなく、会議中の雑音や早口、方言などによって誤認識が発生し、議事録の内容にずれが生じる場合があります。特に専門用語や社内固有の言い回しは誤変換されやすく、意味が大きく変わってしまうリスクもあります。 さらに、発言の背景や流れを正しく汲み取れないと、肝心なニュアンスが欠落する可能性も否定できません。そのため、AIで自動生成された議事録は、必ず人の目で内容を確認し、必要に応じて修正する作業が重要となります。 効率化と引き換えに、確認作業を怠ると情報の正確性を損ねる恐れがあるため注意が必要です。 生成AIや音声認識ツールの多くはクラウド上で動作するため、会議で扱う内容が外部サーバーに送信されることで、情報漏洩のリスクが発生します。 たとえばChatGPTや他のAIツールを使う際、入力された内容がAIの学習やサービス改善に利用される可能性があるという点を見落とすと、機密データの流出に繋がりかねません。特に法務・医療・行政など、高い情報管理が求められる業界では、こうしたリスクが業務への大きな影響を及ぼします。 導入前には、ツールのプライバシーポリシーやセキュリティ対策を十分に確認し、必要であればオンプレミスや法人向けのAI環境を選ぶことが重要です。情報管理を軽視すると、AIの利便性が逆にリスクとなる可能性があります。 生成AIを活用した情報漏洩の事例を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 AIが自動生成した議事録は一見きれいに整っているため、人間のチェックを省略してしまい、誤情報がそのまま共有される危険性があります。 たとえば、聞き間違いや文脈の誤認識があったままの議事録が関係者に配布されると、誤解やミスの原因になりかねません。特に業務判断や指示が含まれる会議では、議事録の内容がその後のアクションに直結するため、確認の手間を省くことはリスクになります。 生成AIは便利な補助ツールですが、あくまで“下書き”として活用し、最終的な内容確認と修正は人間が行うべきです。正確性と信頼性を担保するには「AIの出力を鵜呑みにしない姿勢」が大切です。 生成AIを使った議事録作成は、業種や職種を問わず幅広い現場で導入が進んでいます。 ここからは、IT企業・医療機関・自治体といった代表的な分野における実際の活用例を紹介し、それぞれのメリットを具体的に解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 IT企業では、プロジェクトの進捗報告や開発会議が頻繁に行われ、議事録の作成に多くの時間がかかっていました。 生成AIを導入することで、リアルタイムでの文字起こしから議事録の自動要約までを一括処理でき、エンジニアやPMの業務負担を大幅に軽減できます。たとえば、Sprintレビューやデイリースクラムの内容をそのまま音声で記録し、ChatGPTに要点を整理させることで、報告用のドキュメントも即座に完成します。 アジャイル開発のようにスピード重視の現場では、議事録作成の自動化が意思決定の迅速化にもつながるでしょう。さらに、過去の議事録をAIに要約・分析させることで、プロジェクト改善のヒントも得られるようになります。 医療の現場では、カンファレンスや症例検討会などで専門性の高い議論が行われ、詳細な記録が求められます。 生成AIと音声認識AIを活用すれば、医師の会話をリアルタイムで文字起こしし、後から重要な所見や合意事項を自動で整理・記録することが可能です。特にAI GIJIROKUなど、日本語に強いツールは医療用語の認識精度が高く、誤変換が少ない点でも信頼されています。 また、会議中の要点をそのままChatGPTにまとめさせることで、診療録への転記やレポート作成にも活用することが可能です。業務の効率化だけでなく、記録の正確性や医療ミスの予防にもつながるため、生成AIの導入効果は非常に大きいといえます。 地方議会や自治体などの公共機関でも、議事録作成の効率化を目的に生成AIの導入が進んでいます。 従来は録音内容を人が手作業で書き起こし、内容確認と整形に数日〜数週間を要していた作業が、AIの導入により大幅に短縮されています。たとえば議会中の録音をリアルタイムで文字起こしし、ChatGPTに要約させることで、その日のうちに速報的な議事録を共有することも可能です。 また、AIは感情を排除した中立的な言葉で要点をまとめるため、議事の公正性を保つ手段としても評価されています。一部の自治体では、導入後に年間数百時間分の業務時間を削減した実績もあり、コストと人材不足の両方を解決する有効策として注目されています。 上記を含め、生成AIの活用事例をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 生成AIによる議事録作成を社内に取り入れるには、段階的なステップを踏むことが成功の鍵です。 ここからは、現状の課題把握からツールの選定、社内展開までの具体的な導入手順を解説します。 それぞれ詳しく解説していきます。 最初に行うべきは、自社やチーム内で現在どのように議事録が作成・共有されているのかを整理することです。 「時間がかかっている作業はどこか」「誰がどのように担当しているか」「品質やスピードにどんな課題があるか」を明確にすることで、AI導入の目的がはっきりします。たとえば「文字起こしに時間がかかる」「議事録のフォーマットがバラバラ」「人によってクオリティに差がある」といった問題点が洗い出せれば、それに合ったAI機能を選ぶ指針になります。 また、対象となる会議の頻度や時間、参加者数なども記録し、どの業務に優先的にAIを導入すべきかを見極めるのも重要です。この段階で現状の可視化をしっかり行うことで、後の導入がスムーズになります。 課題が整理できたら、実際に使うAIツールを選定し、小規模な環境で試験導入(PoC:Proof of Concept)を行いましょう。 たとえばNottaやOtter.ai、AI GIJIROKUなどのツールを比較し、自社の目的や使い方に最適なものを選びます。試験導入では、実際の会議で録音・文字起こし・要約まで一通り試し、出力される議事録の精度や操作のしやすさを検証します。 この段階で「自社のフォーマットに合うか」「編集や修正がしやすいか」「セキュリティ面は問題ないか」など、実務での使用感を確認することが重要です。また、担当者や会議の種類を限定して導入することで、全社展開前に問題点を洗い出し、改善策を練ることができます。 PoCを成功させることが、本格導入への最初のステップです。 PoCでの手応えを確認したら、社内での本格展開に向けた体制づくりに進みます。 ここでは「誰がいつ使うのか」「どの会議に導入するのか」「出力フォーマットや保存方法はどうするか」といった運用ルールの整備が欠かせません。たとえば、議事録の確認担当者を決める・AI出力後のチェック手順を明文化する・保存先をクラウドで統一するなど、標準化を図ることで運用が安定します。 また、AIを使う社員への操作説明やプロンプトのテンプレート配布など、社内教育もセットで行うと定着がスムーズです。このフェーズで体制を整えておけば、議事録作成の質とスピードが継続的に向上し、業務全体の効率化につながります。 一時的な導入ではなく「日常業務に定着する仕組み」を意識することが重要です。上記を踏まえ、生成AIの始め方・使い方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。 生成AIによる議事録作成の精度は、事前の準備や指示の出し方によって大きく左右されます。 ここからは、録音環境の整備、プロンプト設計、文字起こしの流れなど、より高品質な議事録を作成するための実践的な工夫を紹介します。 それぞれ詳しく解説していきます。 生成AIの議事録精度を高める第一歩は、高品質な音声データを確保することです。 音声認識AIは話し声を正しく捉えなければ文字起こしに失敗するため、録音環境とマイクの選定は非常に重要です。会議室では反響を抑えるためにカーペットや壁材の工夫を行い、外部ノイズが入らない静かな空間を用意しましょう。 マイクはスマホ内蔵よりも、会議用スピーカーフォンや全指向性マイクを使うことで認識精度が大きく向上します。複数人での会議では、音声分離機能のある録音機材を使用すれば、発言者ごとの声もクリアに記録できます。 良い音声は、良い議事録の前提条件です。 生成AIで議事録を作るには「音声→文字起こし→AIによる要約」の3ステップを効率的に行うプロセス設計が鍵となります。 まず録音が完了したら、WhisperやNottaなどの音声認識ツールを使って文字起こしを行います。このとき、発言者の名前やタイムスタンプが自動で付与される設定にすると、要約時の整理がスムーズです。 次に、生成されたテキストをChatGPTなどのAIに渡し「会議の要点をまとめて」「行動項目を抽出して」などのプロンプトで整理させます。作業効率を上げるには、この流れをテンプレート化しておくのがおすすめです。 一連の作業を自動化することで、品質とスピードの両立が可能になります。 複数人が参加する会議では、誰がどの発言をしたかを明確にすることが、正確な議事録作成には不可欠です。文字起こしツールで話者識別ができない場合は、録音時に「○○が発言します」と名前を述べるなど、手動での識別補助が有効です。 また、ChatGPTに渡す際には「以下のテキストは会議記録です。発言者名をもとに、話者ごとに整理した議事録を作成してください」と明示するプロンプトを使うことで、発言内容の分離精度が上がります。 こうした工夫を取り入れることで、読みやすく正確な議事録に仕上がり、社内共有資料としての信頼性も向上します。 生成AIを活用した議事録作成は、単なる業務効率化にとどまらず、記録の精度や品質の向上にもつながる革新的な手段です。 音声認識AIとテキスト生成AIを組み合わせることで、リアルタイム文字起こしから要約・整形までを一括で自動化できる点が最大のメリットです。NottaやOtter.ai、AI GIJIROKUのような専門ツールに加え、ChatGPTを活用すればコストを抑えつつ自分好みにカスタマイズすることもできます。 一方で、誤認識・機密情報・AIの過信など注意点も存在するため、導入にあたってはプロセス設計や確認体制を整えることが重要です。業種や業務形態に合わせて最適なツールや手順を選び、プロンプトや録音方法の工夫を加えることで、AI議事録の効果を最大化できます。 今後ますます普及が進む中で、正しく活用する知識と実践が、業務の質とスピードを変えるカギとなるでしょう。

ChatGPTとかAIツールで、ちゃんと正確に要点をまとめてくれるの?

導入するならどんなツールがよくて、どうやって始めたらいいの?

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

生成AIで議事録を自動化するとは?基本概要と仕組み

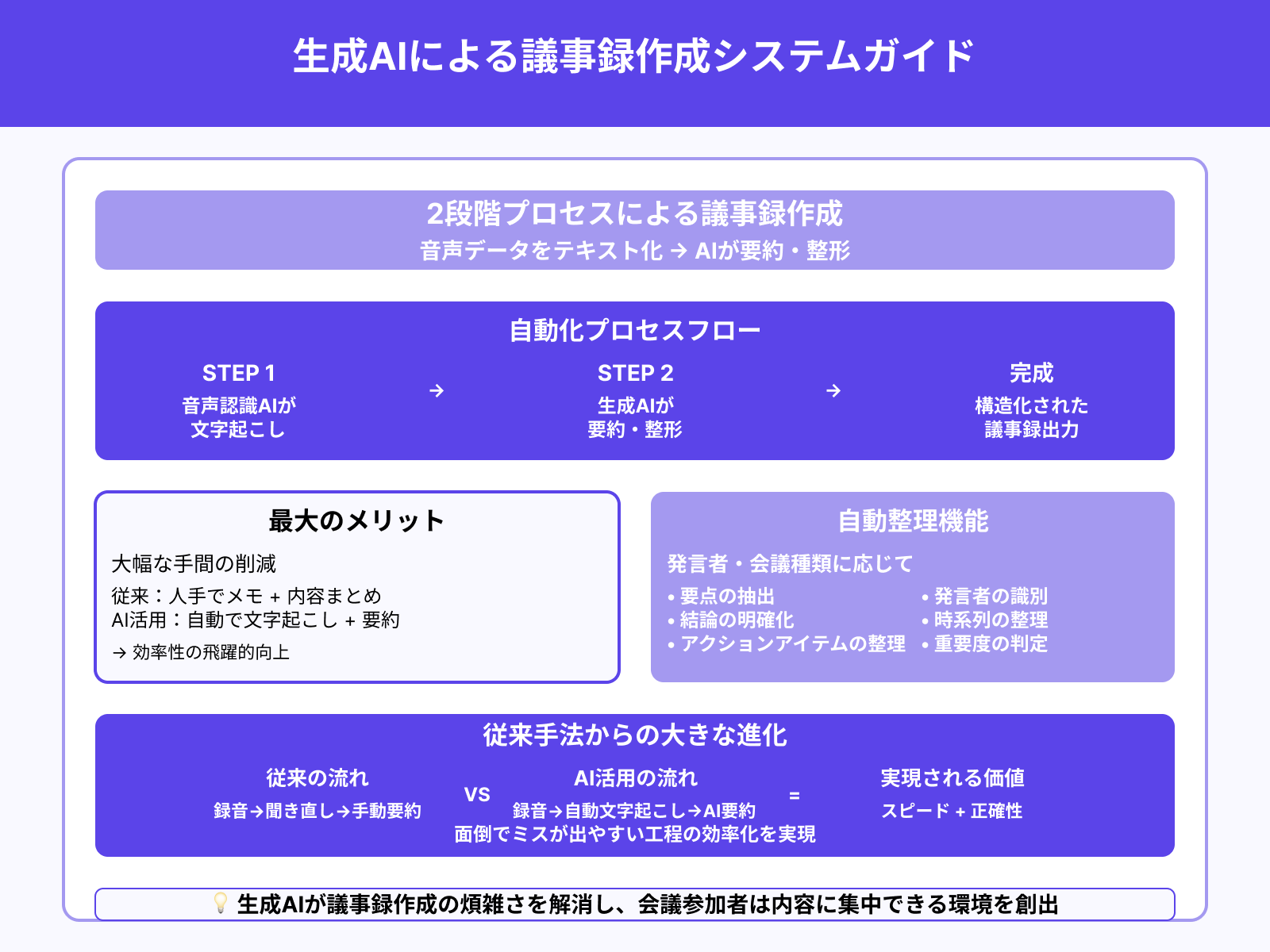

生成AIによる議事録作成の仕組み

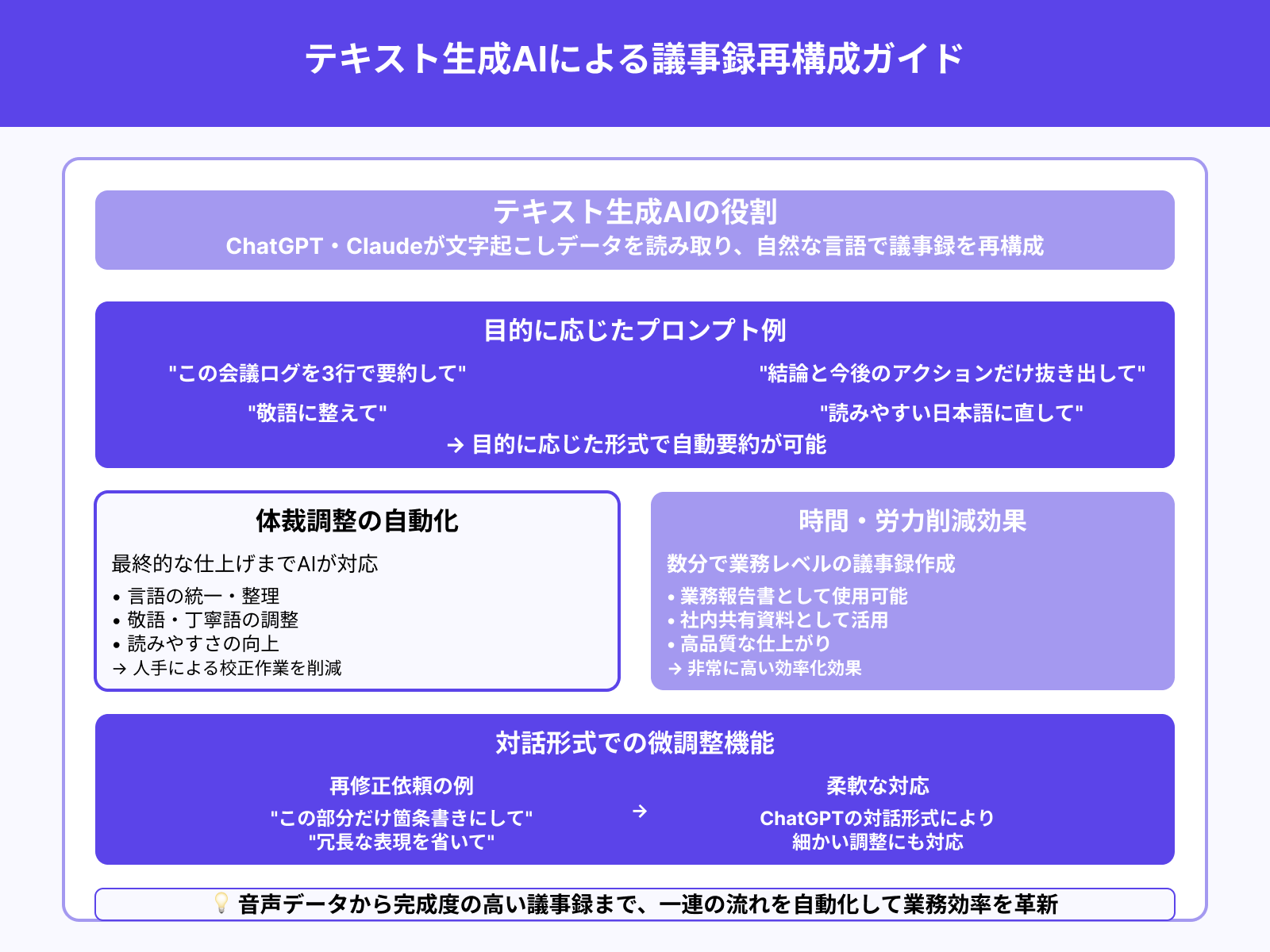

テキスト生成AI(ChatGPTなど)の活用方法

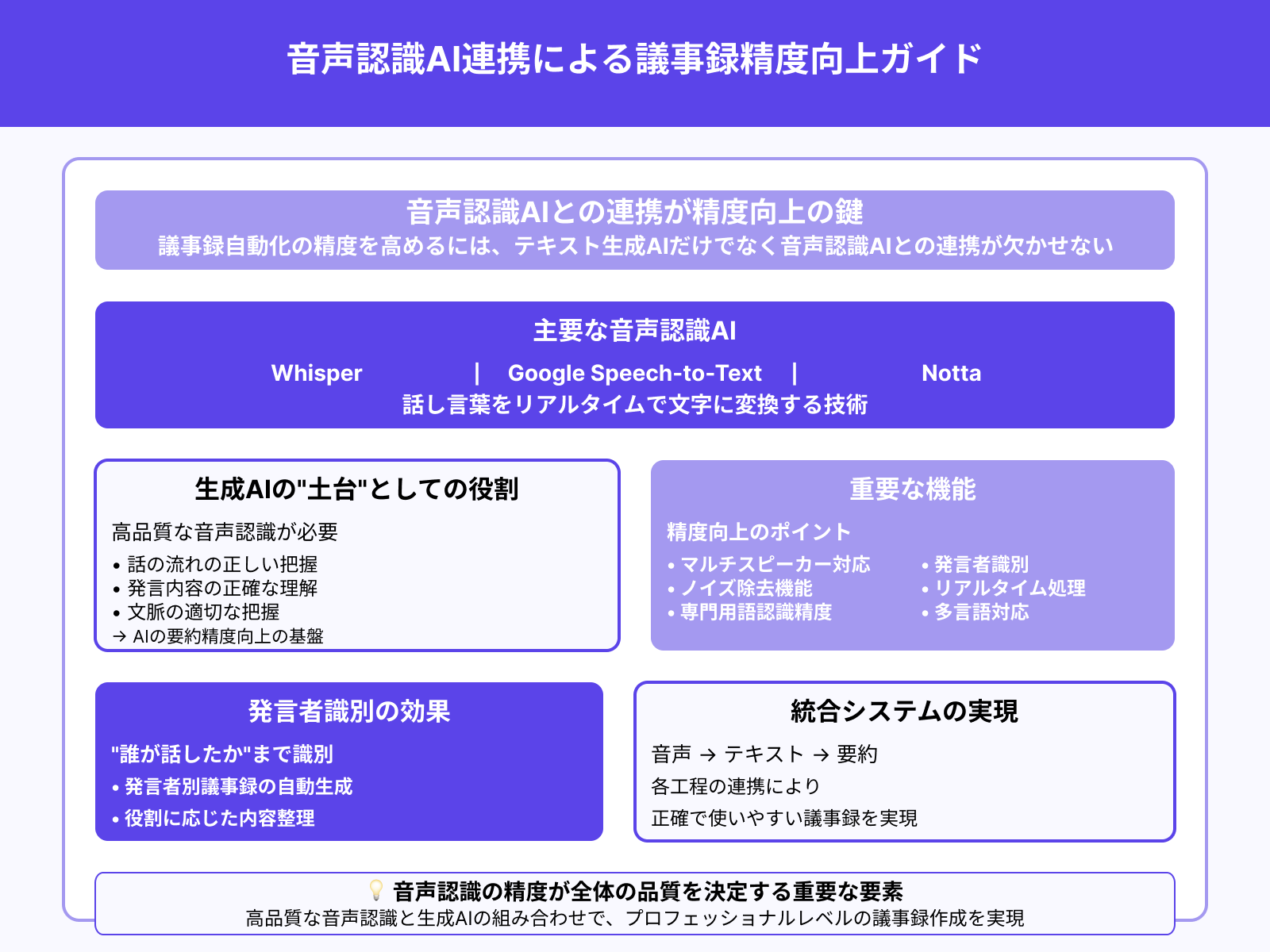

音声認識AIとの連携で精度向上

生成AI議事録ツールのおすすめ5選

Rimo Voice

Notta

Otter.ai

AI GIJIROKU(AI議事録)

ChatGPT

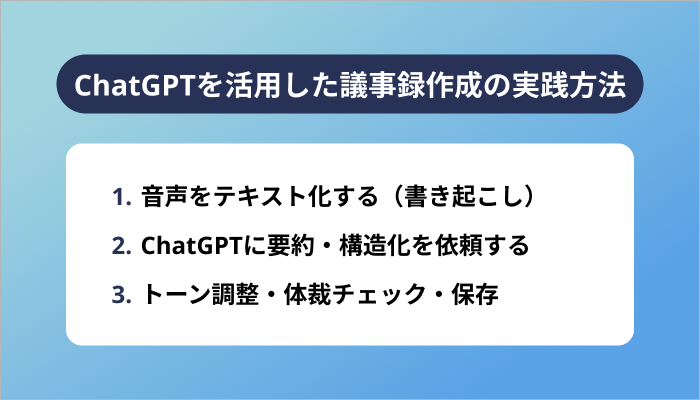

ChatGPTを活用した議事録作成の実践方法

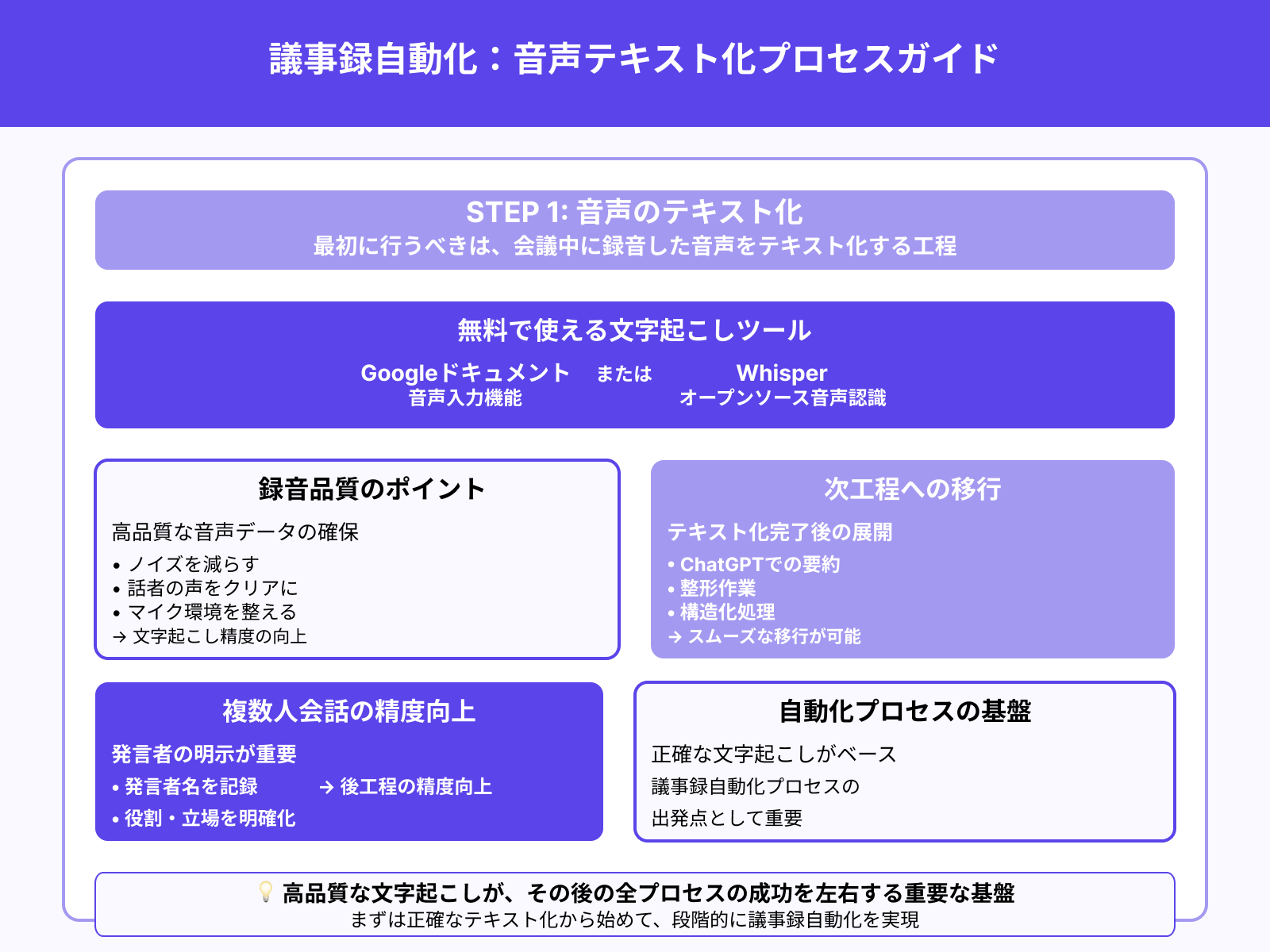

ステップ1:音声をテキスト化する(書き起こし)

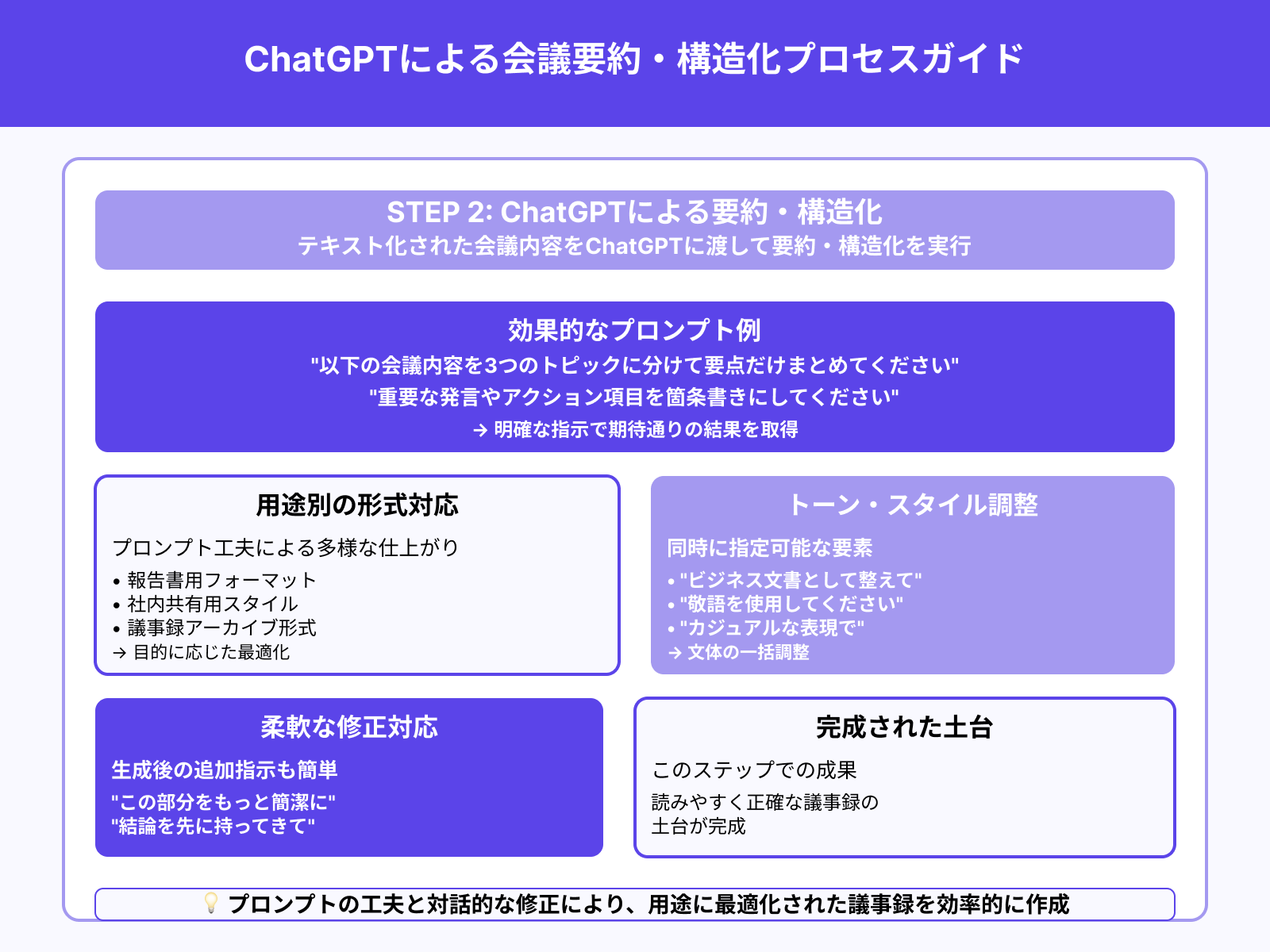

ステップ2:ChatGPTに要約・構造化を依頼する

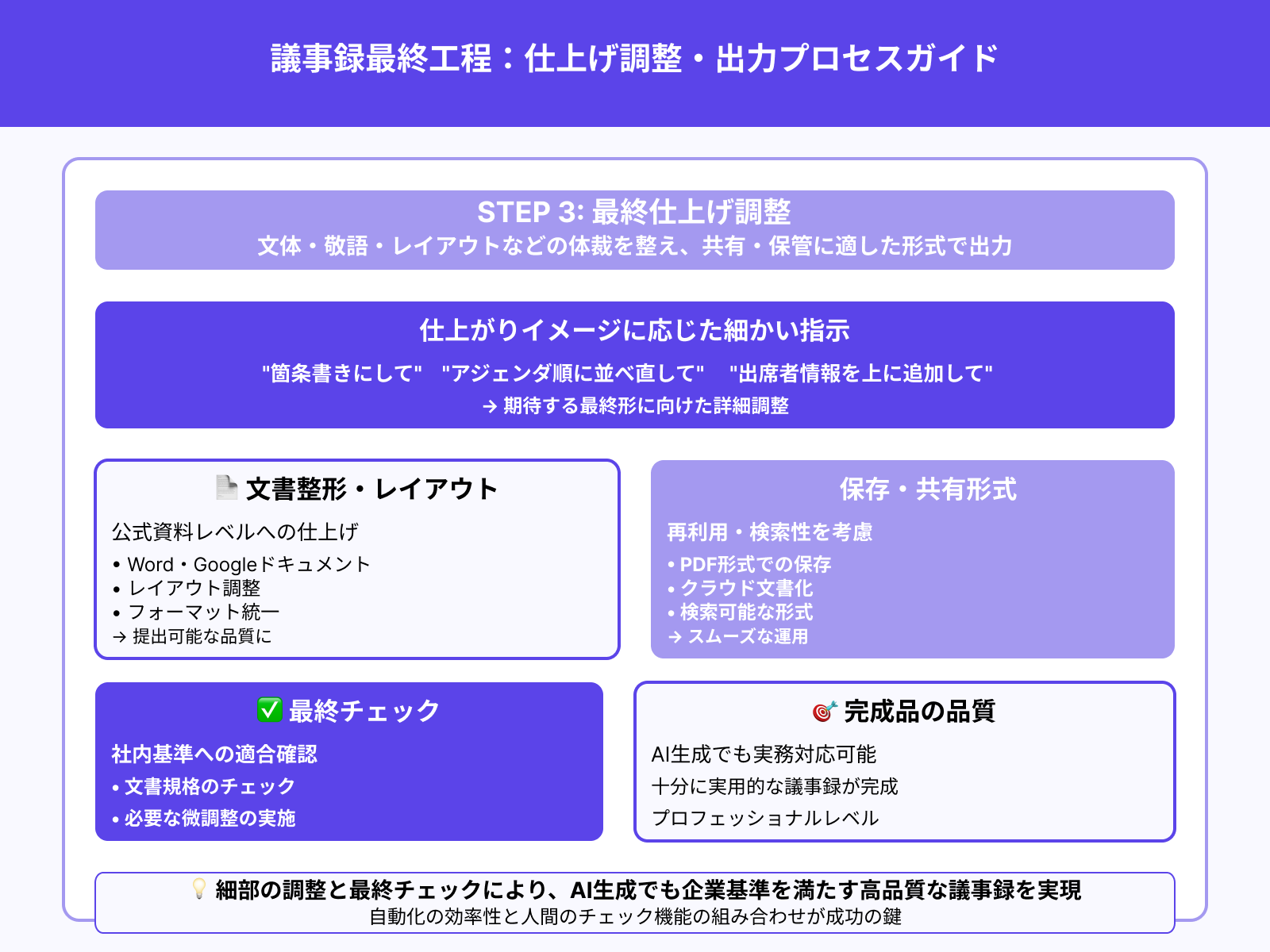

ステップ3:トーン調整・体裁チェック・保存

生成AIを使った議事録作成の3つのメリット

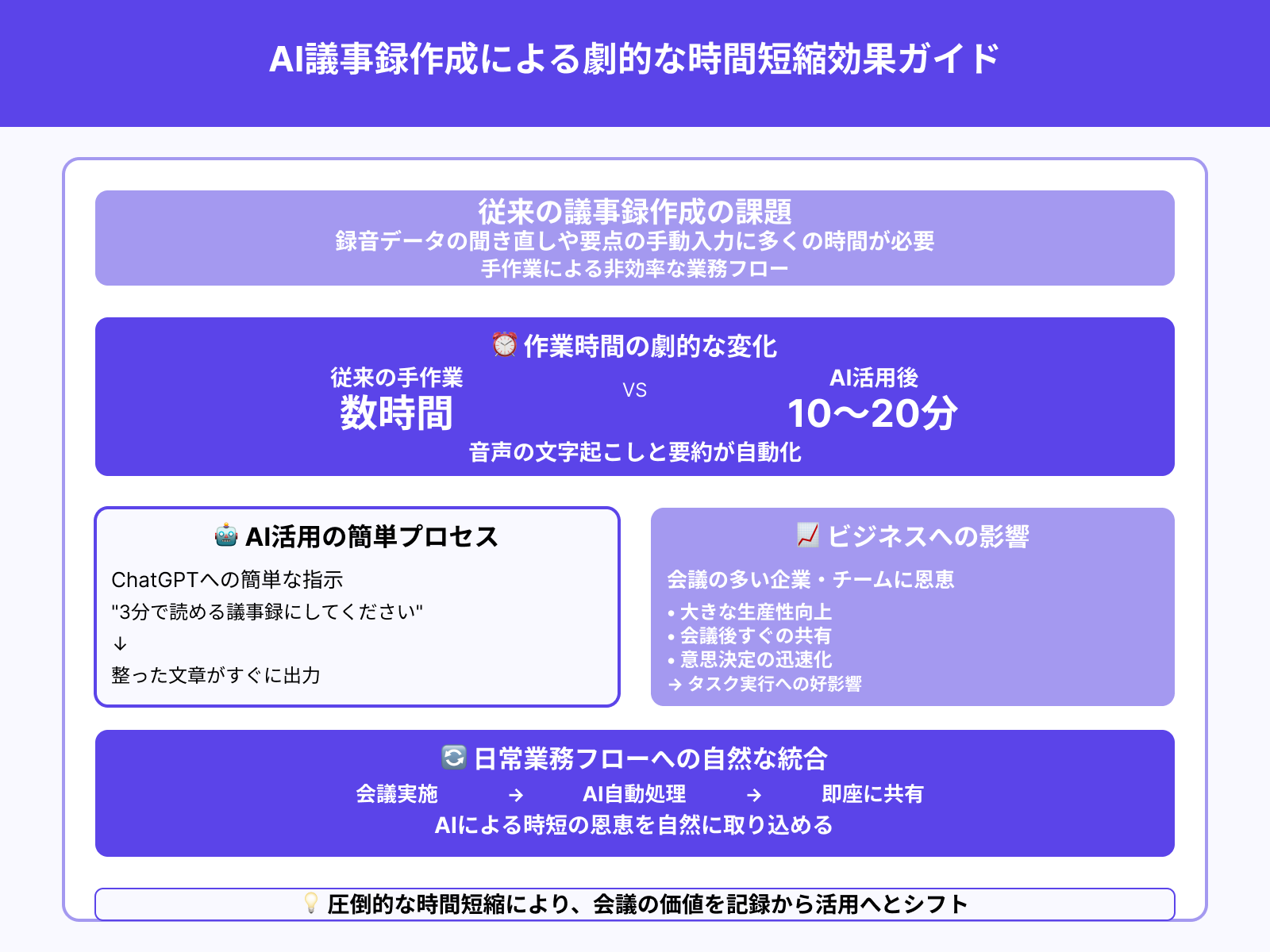

1. 作業時間の大幅な短縮

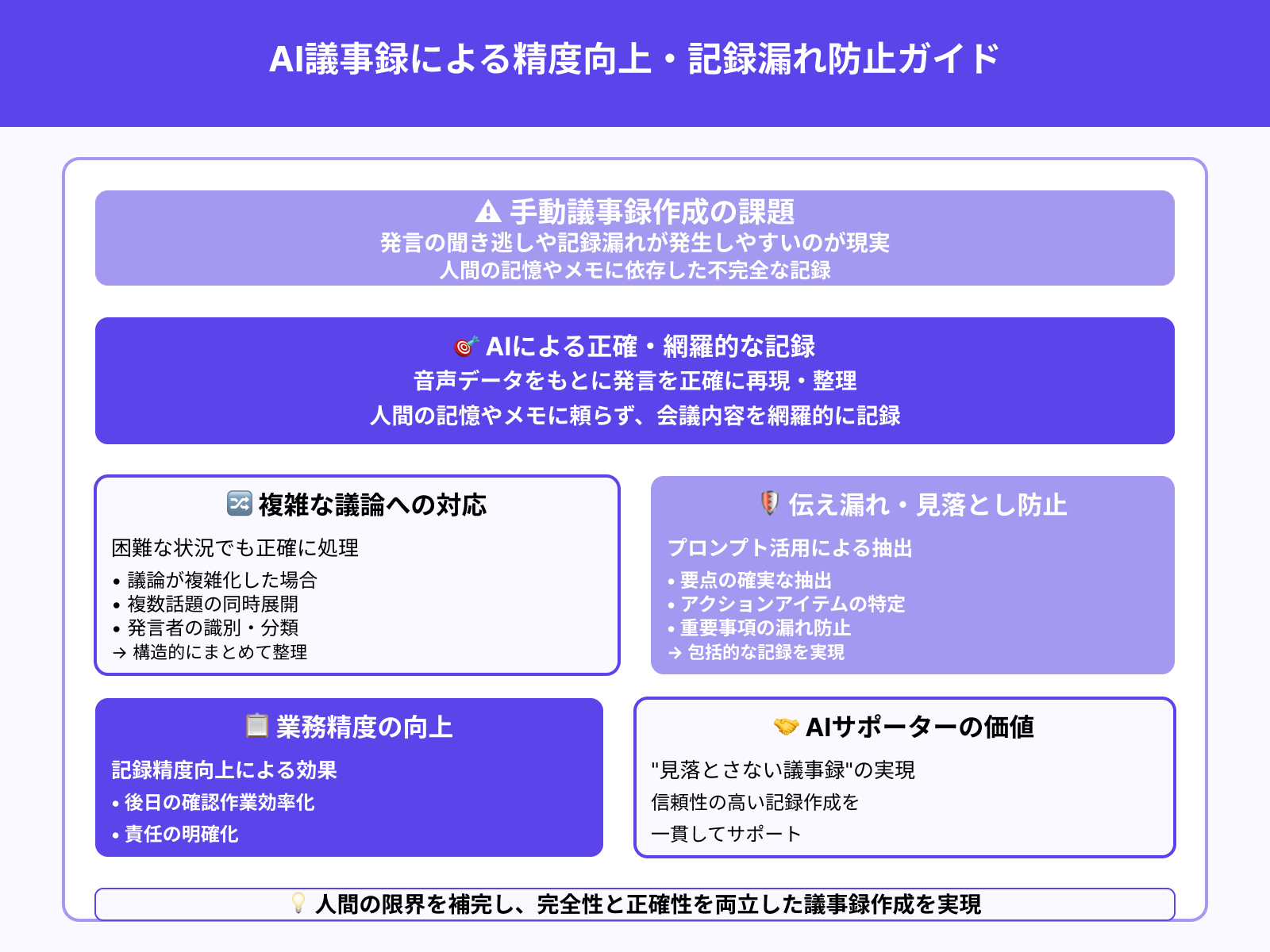

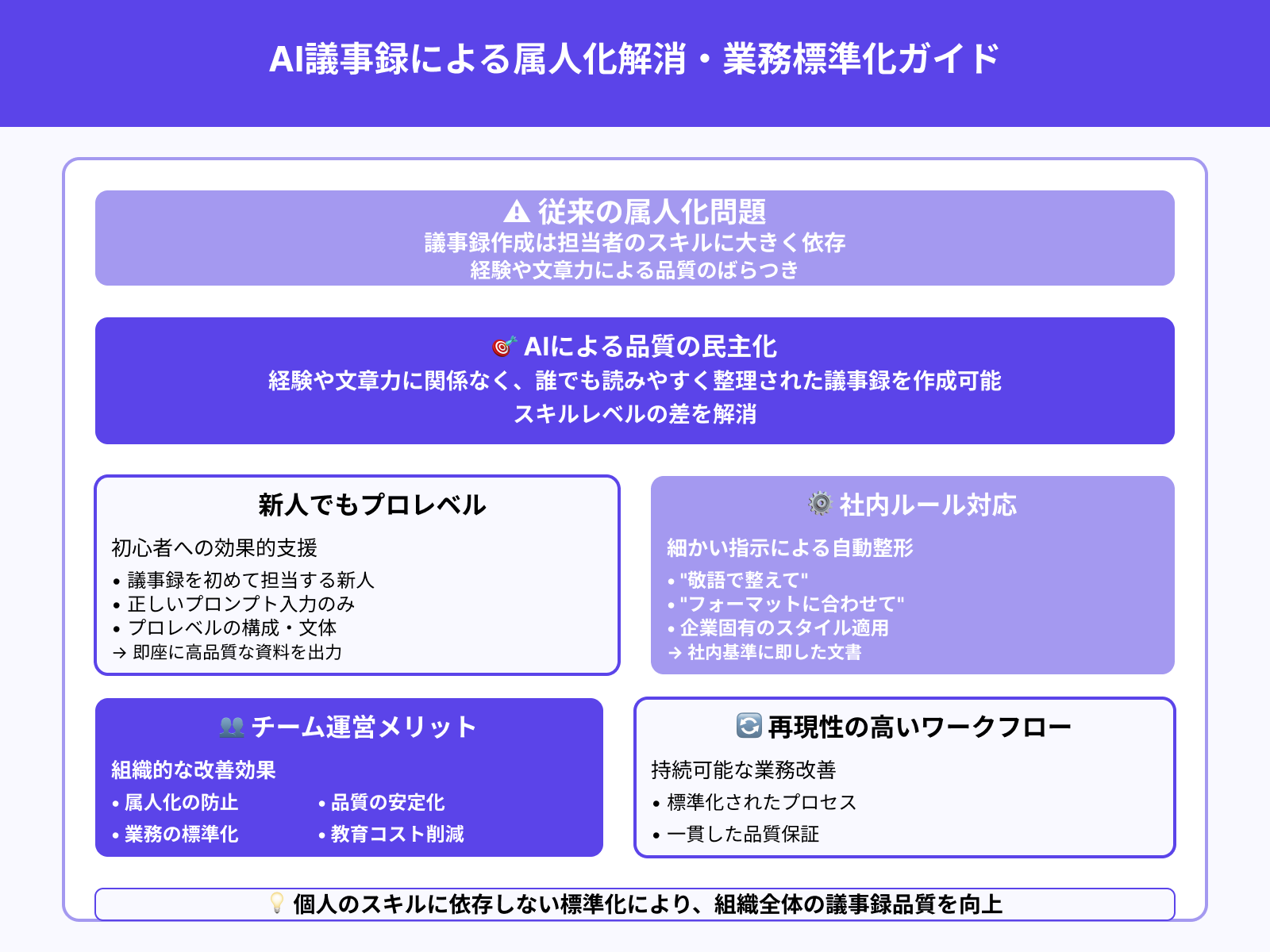

2. 抜け漏れのない記録が可能

3. 誰でも一定レベルの議事録を作成できる

生成AIを使った議事録作成の3つのデメリット

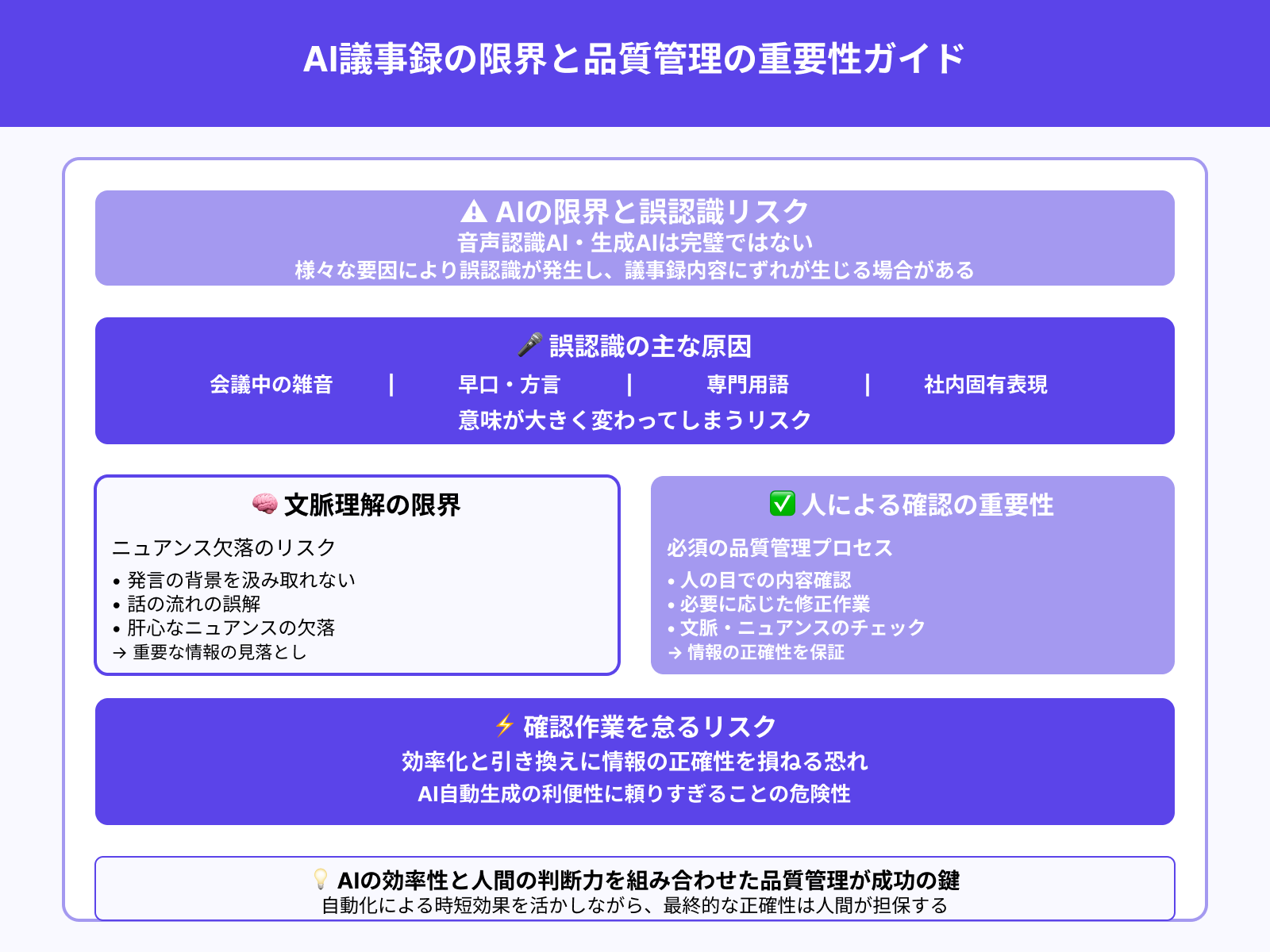

1. 誤認識・誤変換による内容のずれ

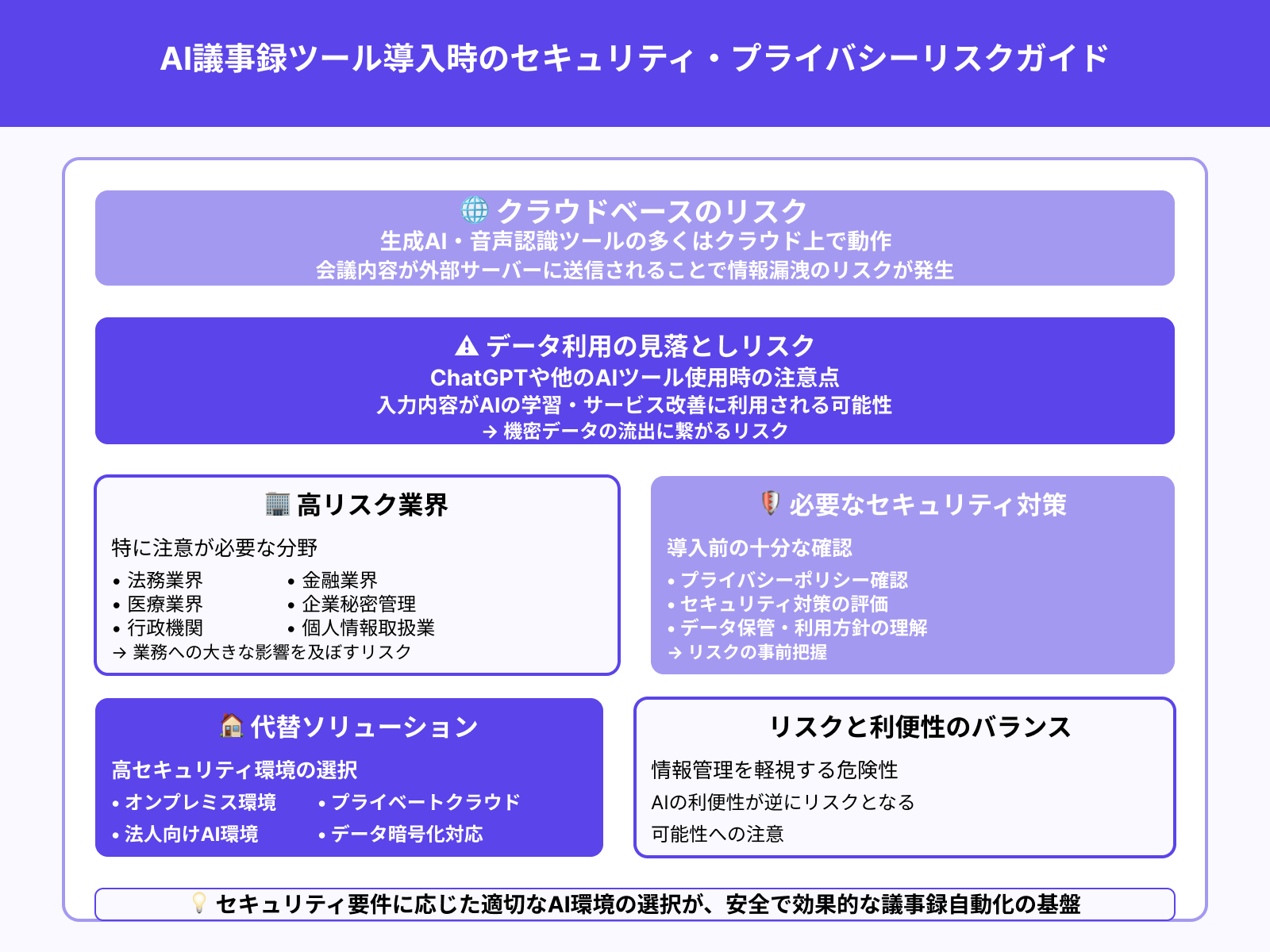

2. 機密情報漏洩の懸念

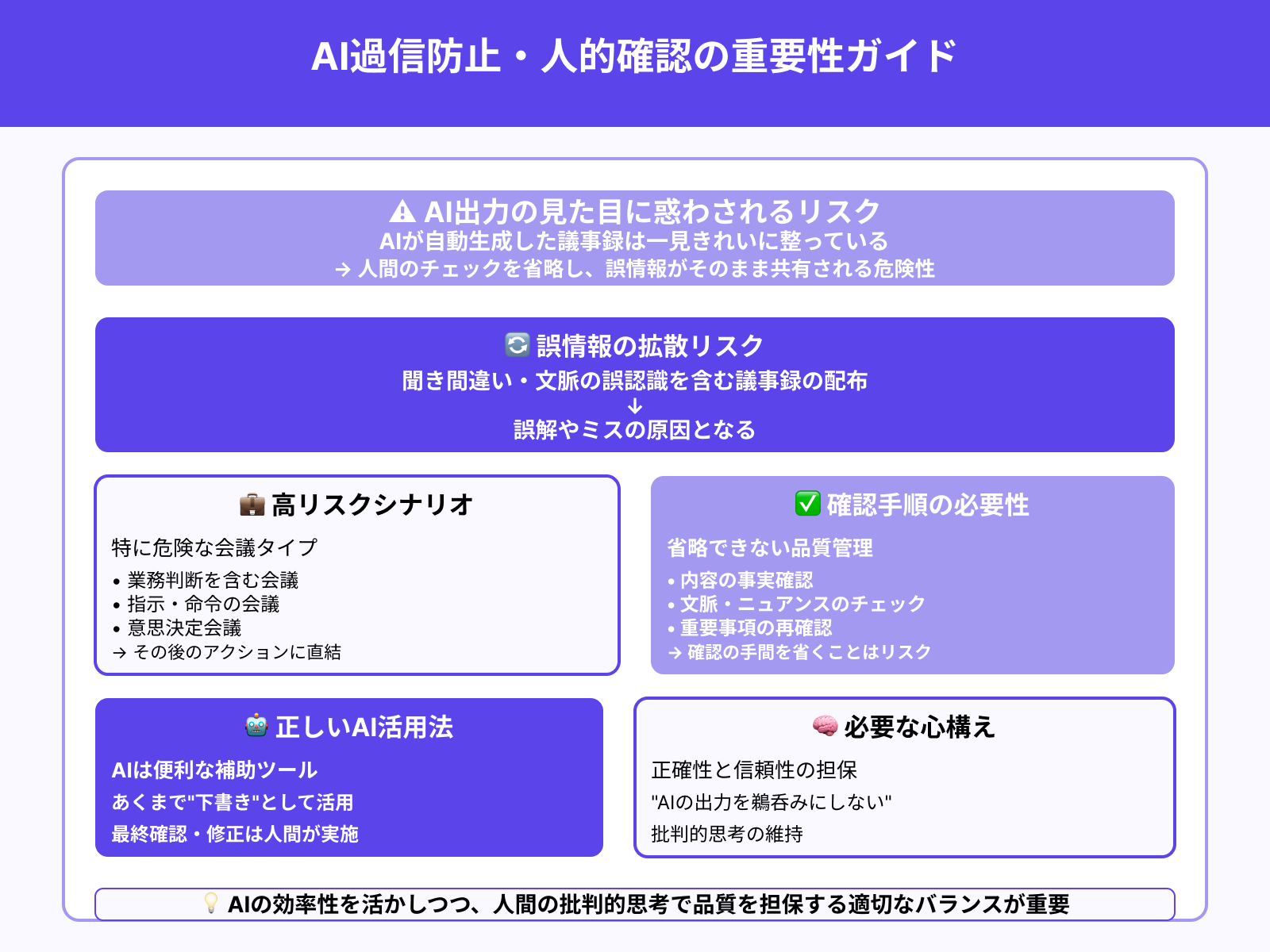

3. 生成内容の過信による確認不足

業種別に見る生成AI議事録の活用事例

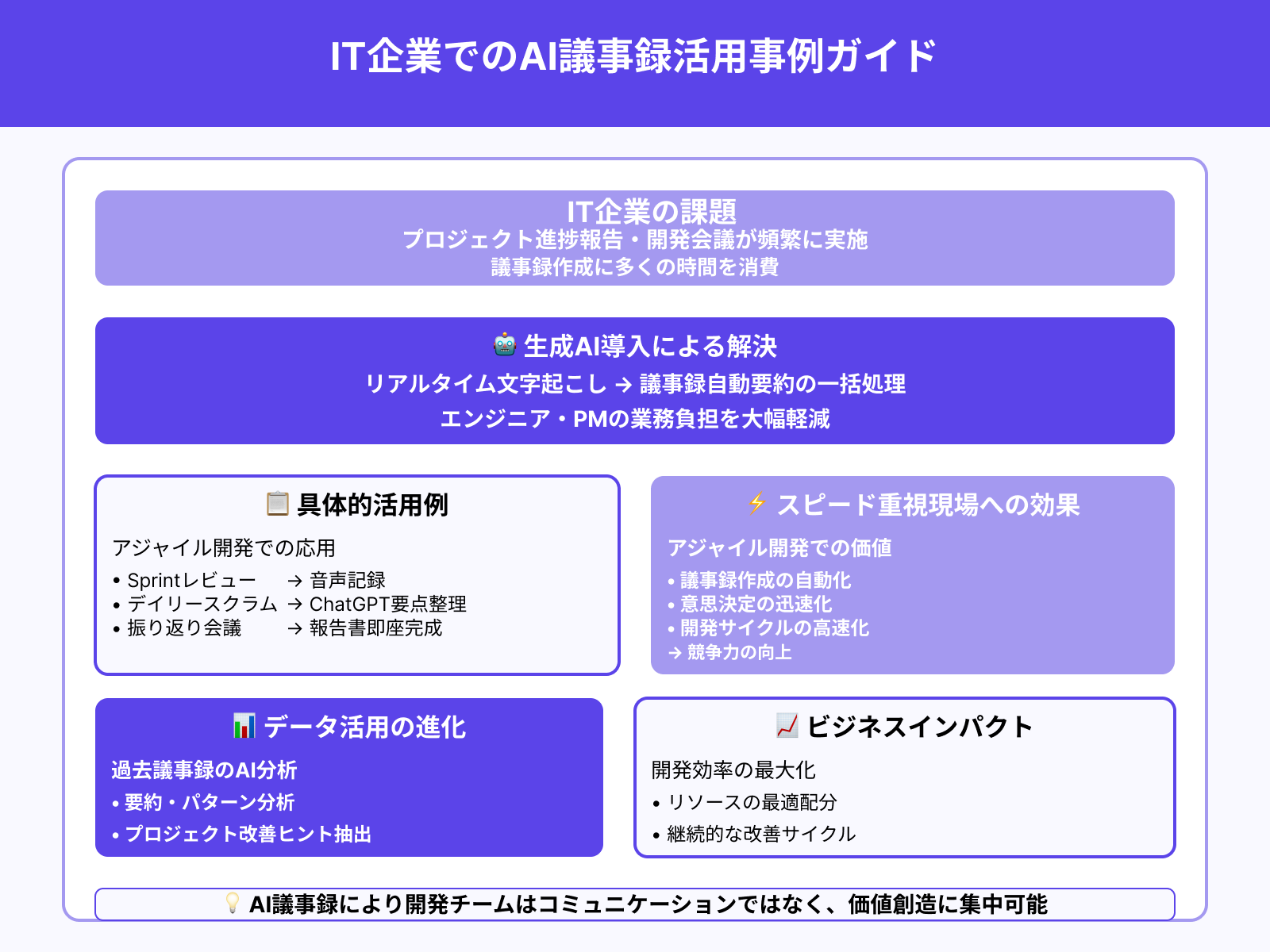

IT企業での開発会議・進捗報告の効率化

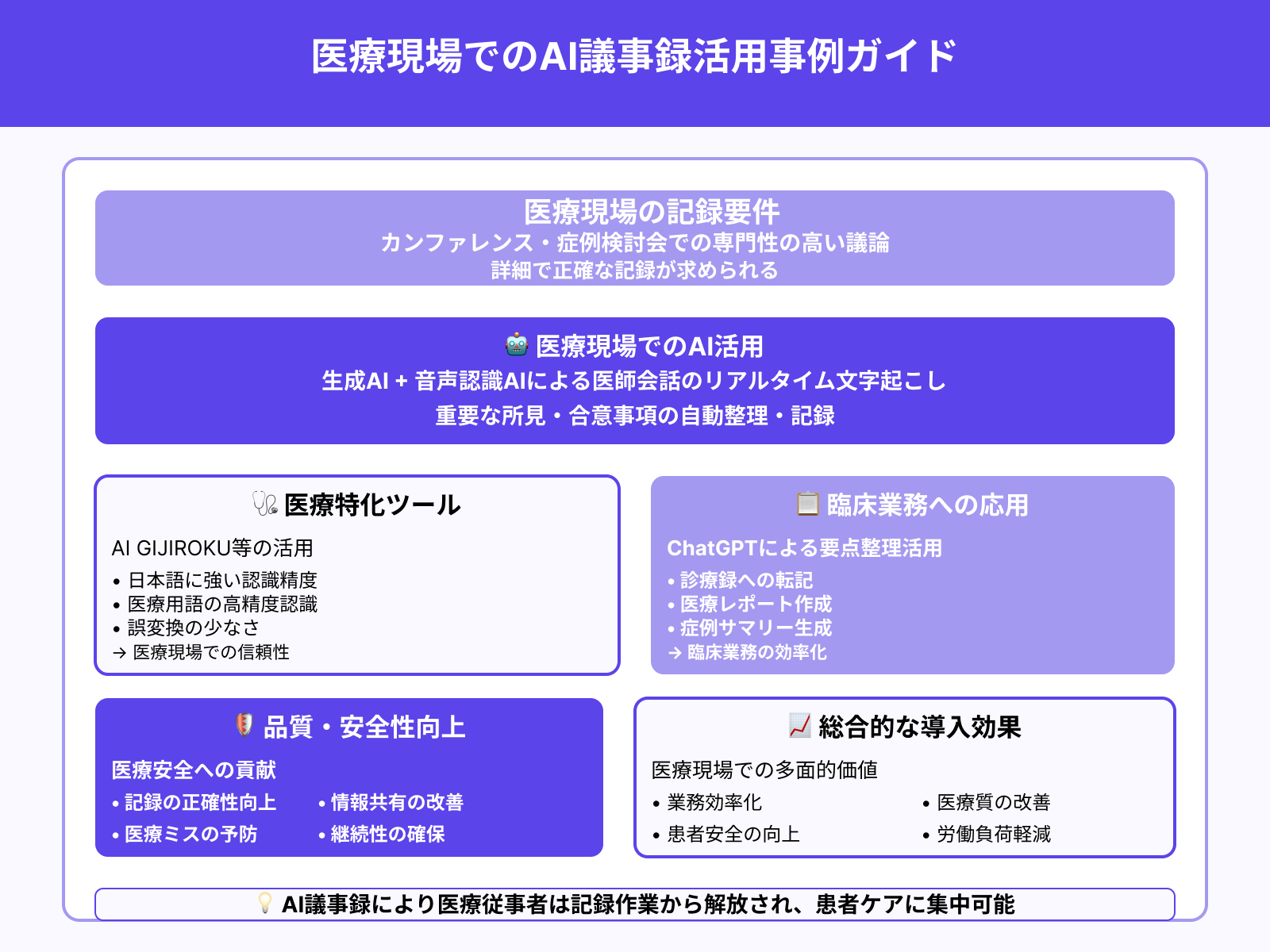

医療現場でのカンファレンス記録の自動化

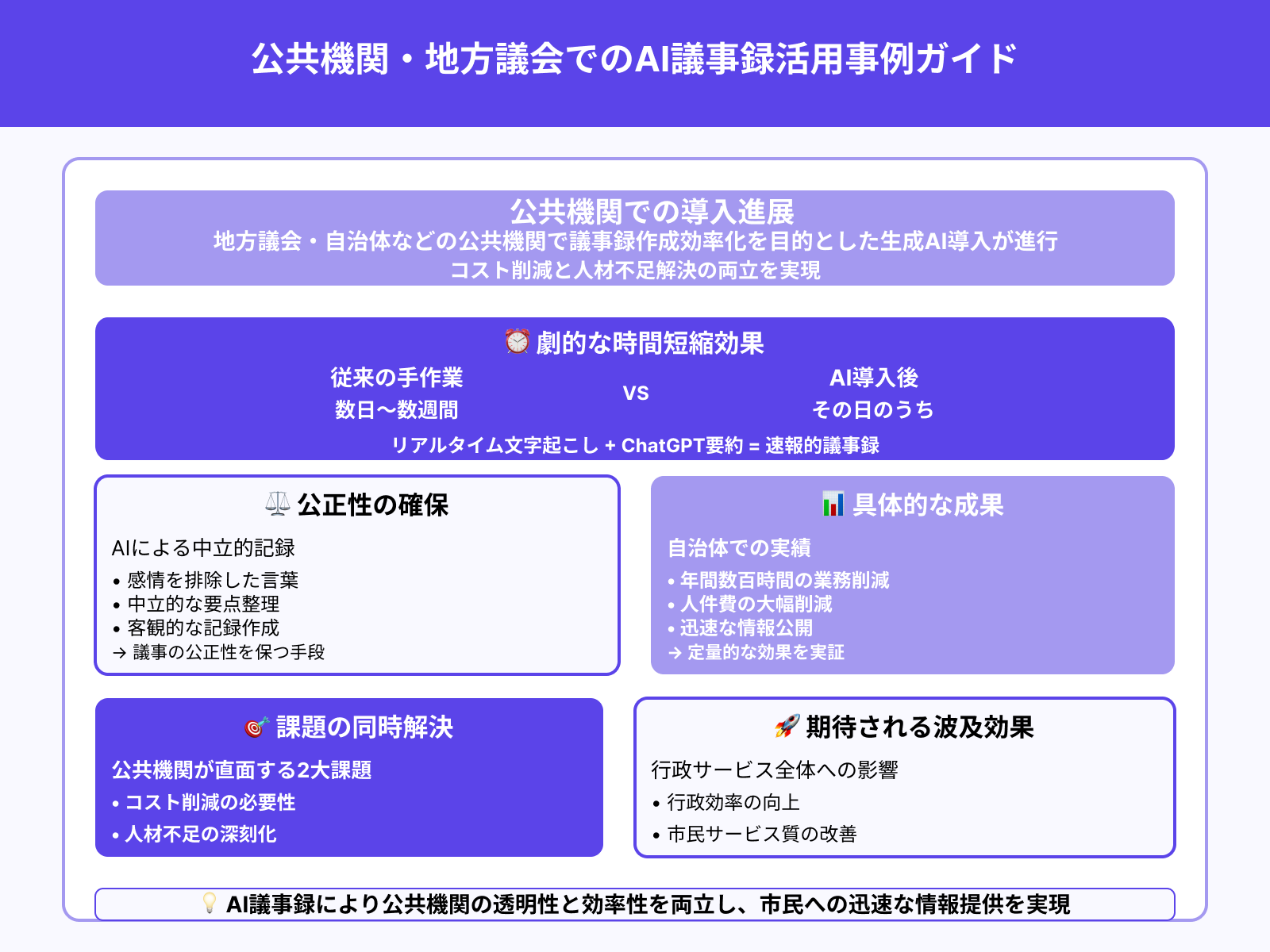

議会・自治体など公共分野での導入実例

生成AI議事録を導入する際の手順

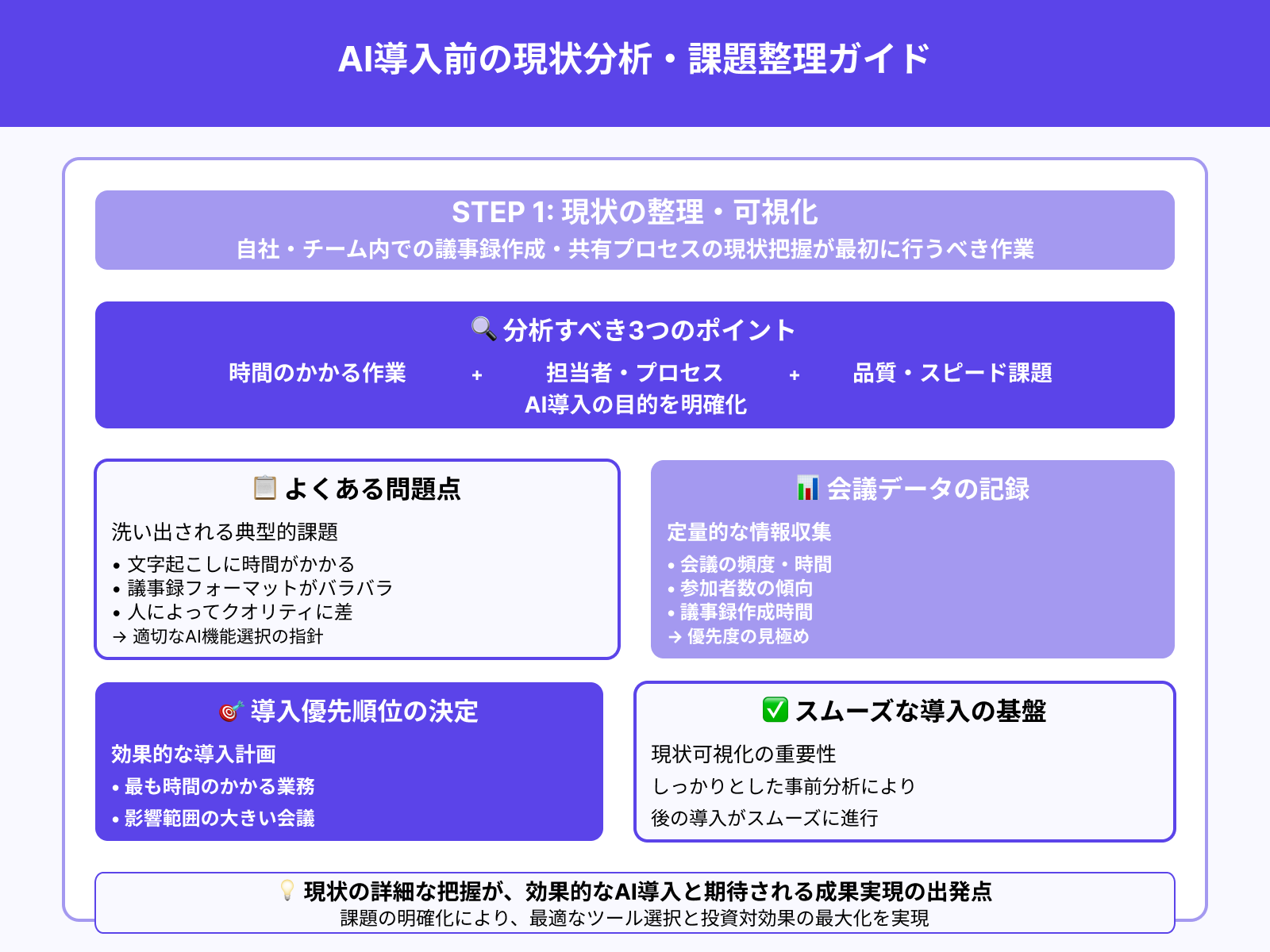

ステップ1:現状の議事録フローを整理・課題を可視化

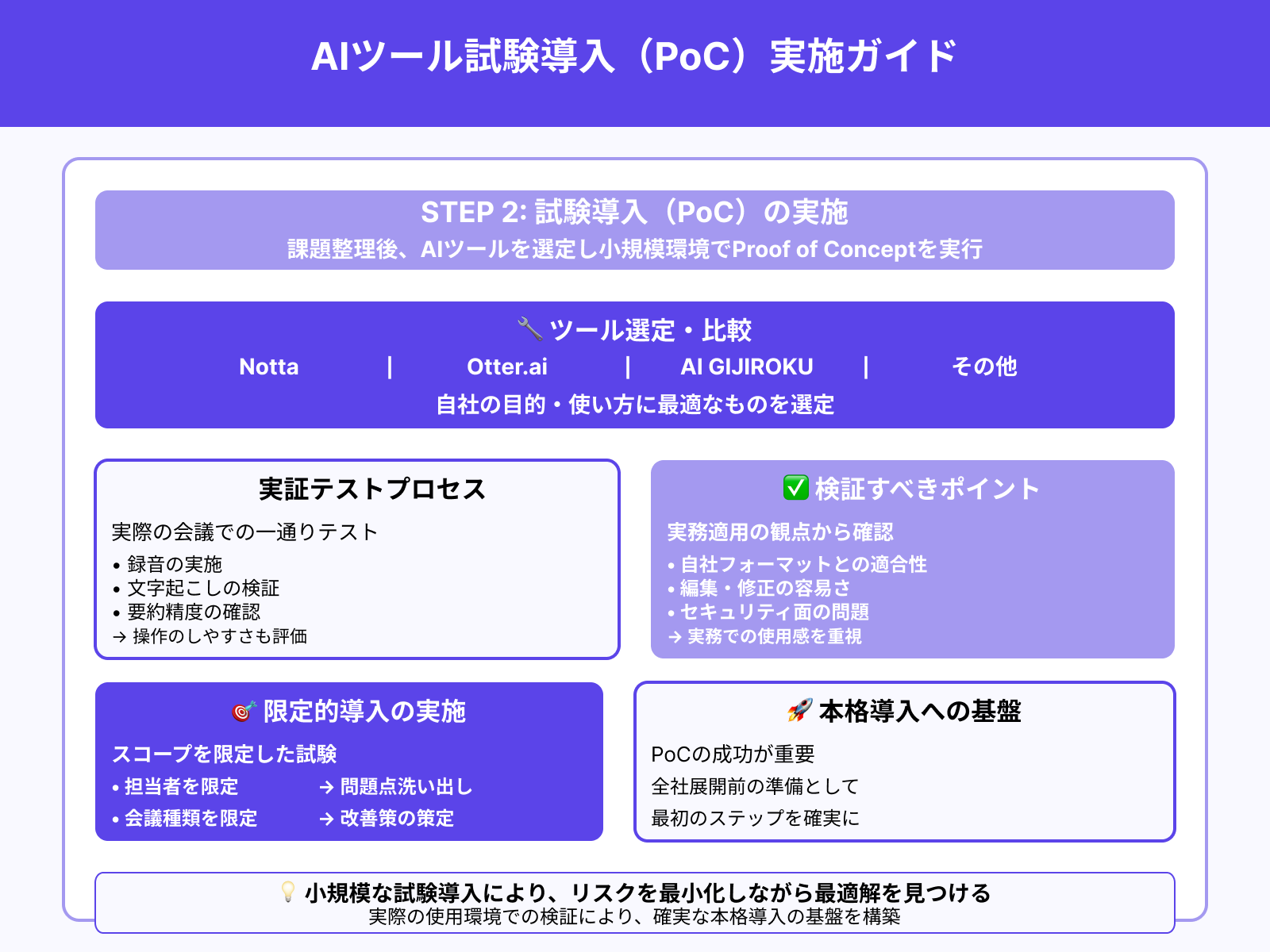

ステップ2:ツール選定と試験導入(PoC)

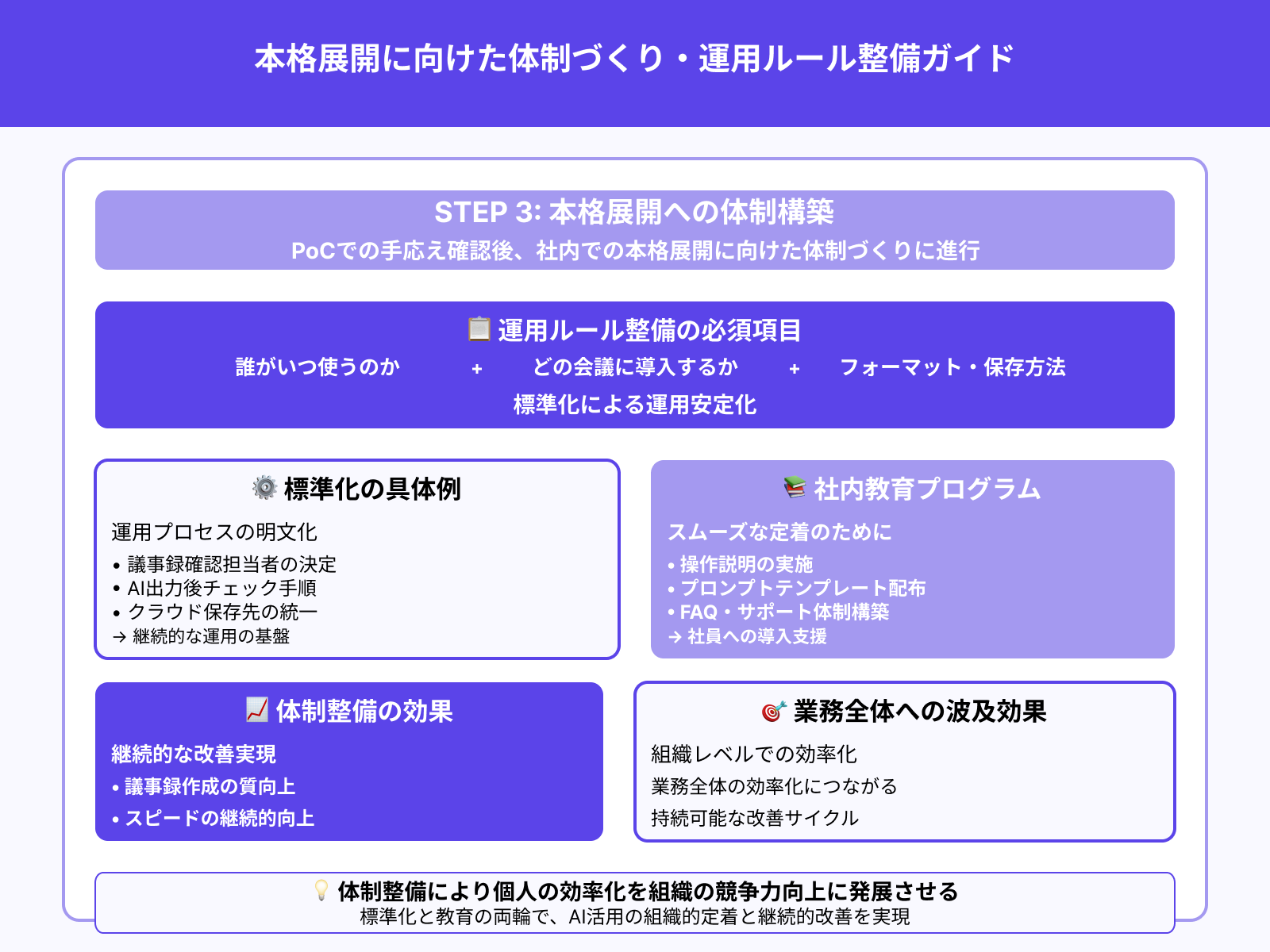

ステップ3:社内展開と運用ルールの整備

精度を高めるためのプロンプト・録音・文字起こしの工夫

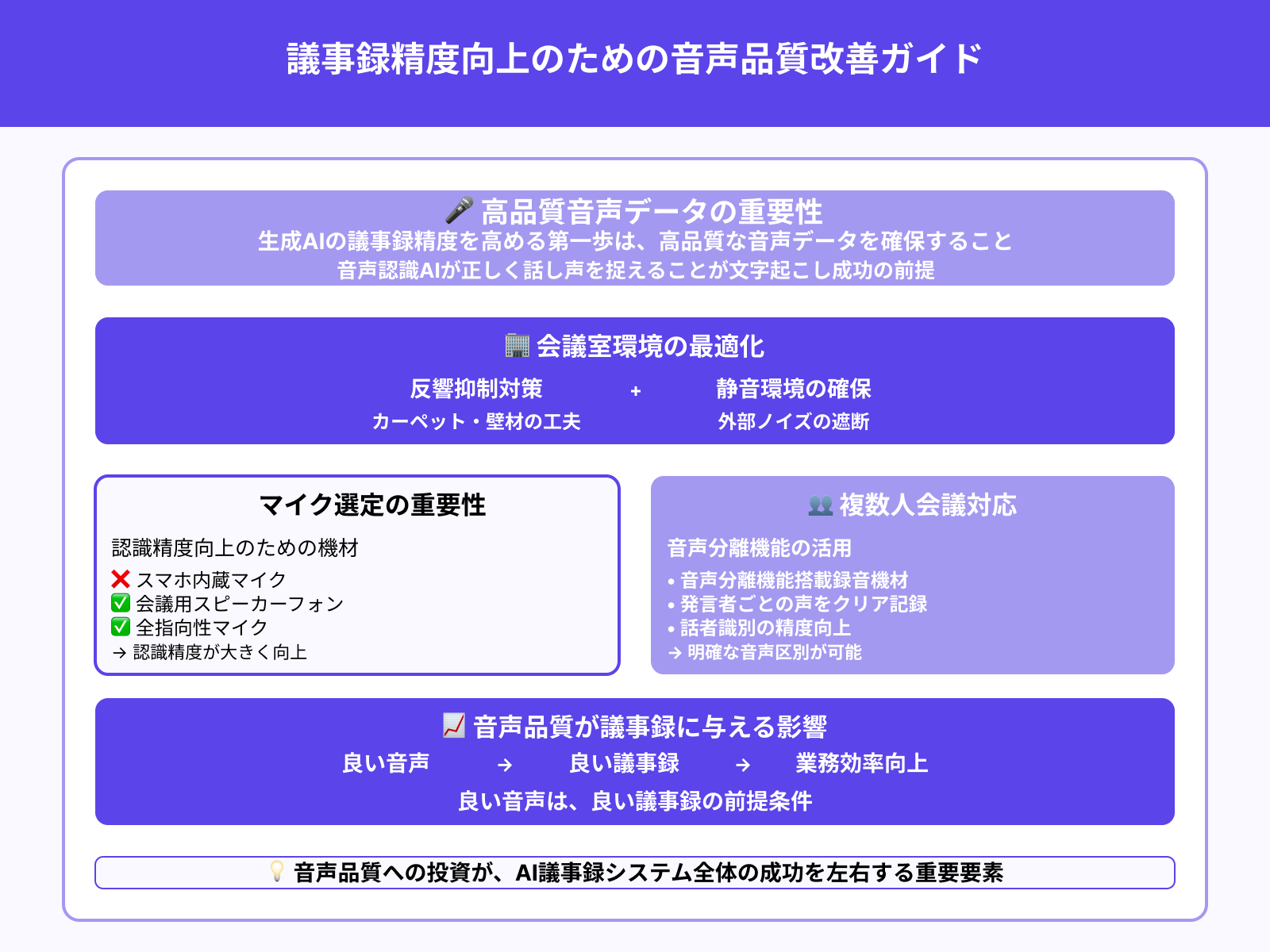

録音環境とマイクの選び方

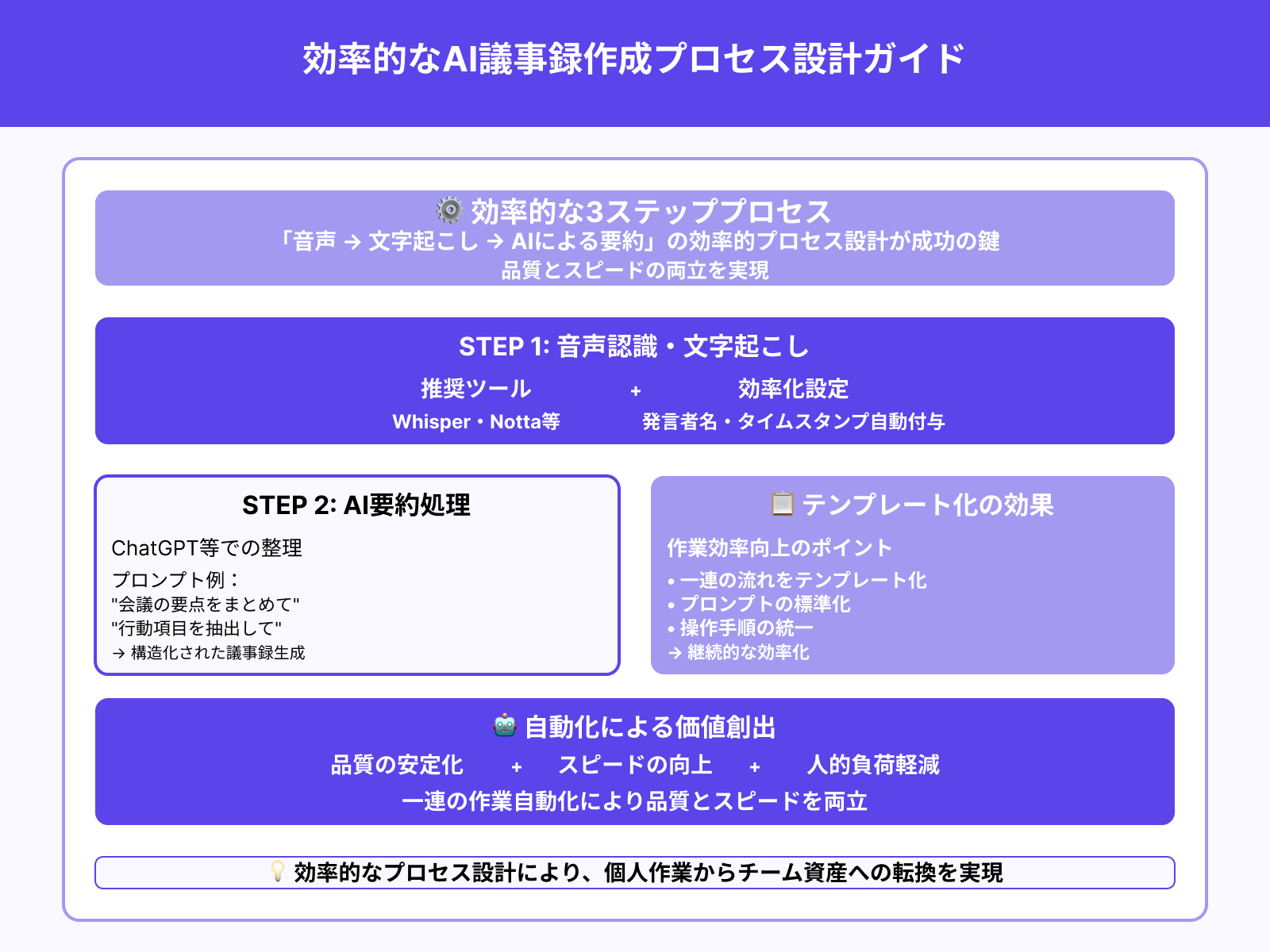

音声→文字起こし→要約のベストプロセス

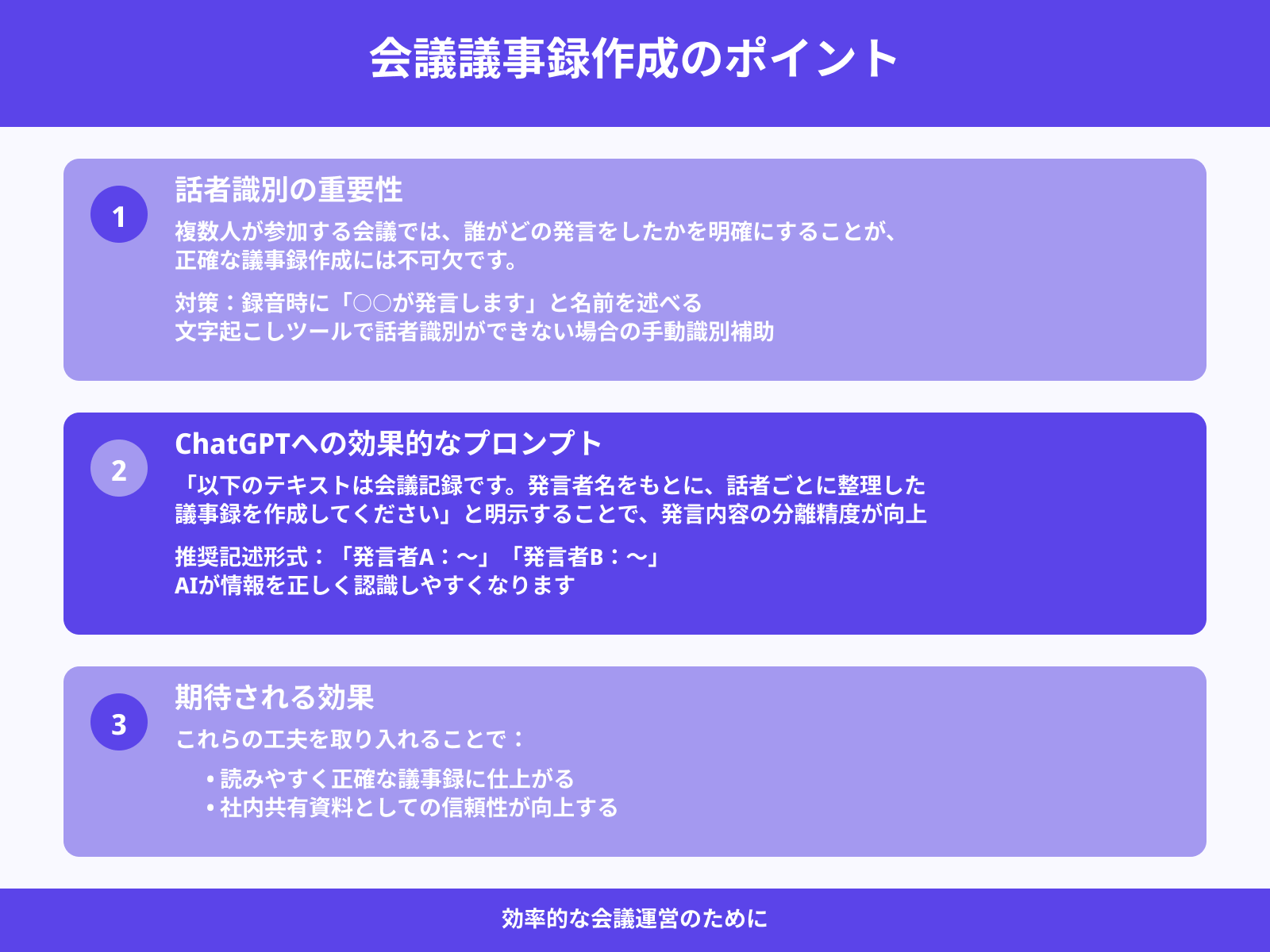

生成AIに「誰が何を言ったか」を正確に伝えるには?

さらに「発言者A:〜」「発言者B:〜」のような記述形式にすると、AIが情報を正しく認識しやすくなりおすすめです。まとめ