生成AIを使うメリット・デメリット!問題点や活用時の注意点も紹介

実際、生成AIを使うメリットってあるの?

リスクもあるって聞くけど、使うと危険だったりするのかな…

業務効率化やレシピの提案など、ビジネスに限らず日常生活のあらゆる場面で活用するケースが増えている生成AI。

SNSやニュースで見聞きする日がないほど話題になっているため、生成AIを使ってみたいと考えている人は多いですよね。

しかし、興味はあるものの活用する利点があいまいなため、使うおうか踏ん切りがつかない人もいるはず。事前に把握しておかないと、使い方によってはプライバシーや著作権なども侵害しかねません。

そこで活用時の注意点も交え、生成AIを使うメリット・デメリットを解説します。実例を交えた問題点から、生成AIを使うべきかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 生成AIは効率と質を求める人にとって有効

- 誤情報や情報漏えい・著作権問題に注意

- 生成AIを使いこなすには正しい知識と運用が鍵

『生成AIに興味はあるけど、どうやって使えばいいんだろう…』

そんな方へ、

- 生成AIに作業や仕事を任せる方法

- ChatGPTなどの生成AIを使いこなすたった1つのコツ

- 業務効率化や収入獲得に生成AIを活かす体験ワーク

を、無料のオンラインセミナーで3時間に凝縮してお伝えします!

パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。

参加者には限定で「生成AI活用に役立つ7大特典」をプレゼント中🎁

この2時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。

本記事を音声で聴く

生成AIを活用する4つのメリット

さっそく生成AIを活用するメリットを、4つにまとめて紹介します。

なお「ChatGPTやGemini…生成AIはたくさんありすぎてどれが良いのかわからない…」と悩んでいる人は「生成AIツール診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、用途や目的にあう生成AIツールを診断してくれます。

手軽に使う活用する生成AIを選びたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

メリット1:作業が効率化しやすくなる

生成AIを活用する最大のメリットは、繰り返し発生する業務を自動化できる点です。例えば、会議の議事録作成や問い合わせ対応の定型メール文の作成など、時間がかかる作業を短時間で処理できます。

実際に、生成AIツール「ChatGPT」で「お客様からの『納期について確認したい』という問い合わせに対する、丁寧な返信文を作って」と入力すると、次のように自然で礼儀正しいメール文を瞬時に作成してくれます。

作業の一部を生成AIに任せることで、人間は創造的な業務や意思決定に集中しやすくなります。結果として、組織全体の作業スピードが向上し、業務負荷の軽減にもつながるでしょう。

限られた人員でも高い成果を上げやすくなる点は、生成AIを導入する大きな魅力のひとつです。生成AIで作業・業務を効率化した事例を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

メリット2:アウトプットの質を高めやすい

アウトプットの質が高めやすい点も、生成AIを活用するメリットの1つです。

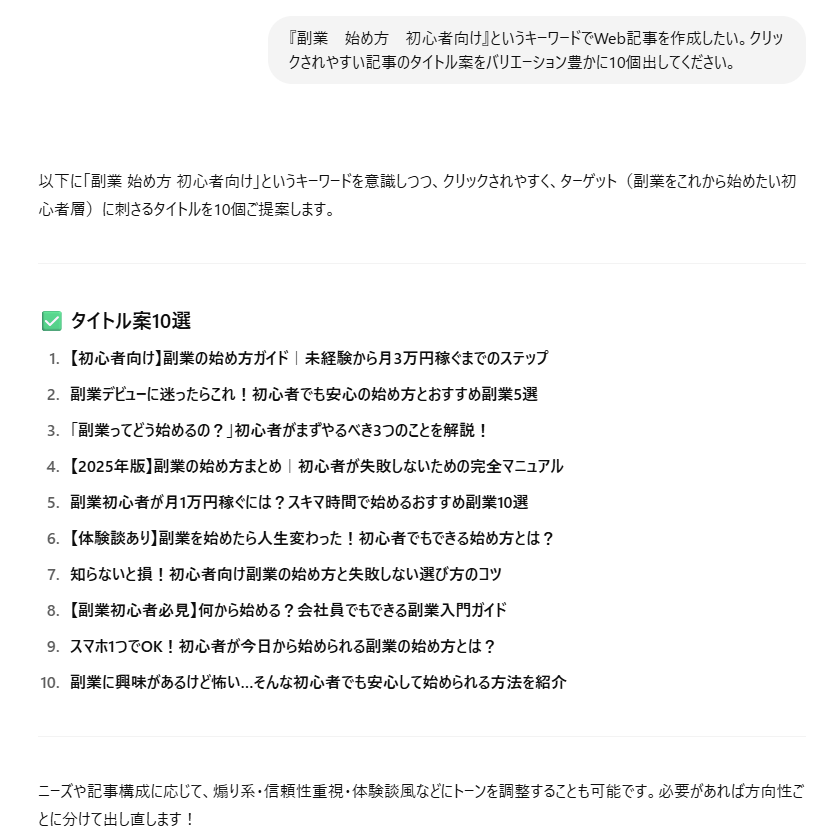

生成AIは、多角的な視点で表現やアイデアを提案してくれるため、成果物の質を高める効果があります。例えば、Web記事のタイトル案やSNS投稿のネタを複数提示するなど、ユーザー自身の発想を補完する役割を果たしてくれます。

実際にChatGPTで「『副業 始め方 初心者向け』というキーワードでWeb記事を作成したい。クリックされやすい記事のタイトル案をバリエーション豊かに10個出してください。」と入力すると、SEOや読者心理を意識したタイトル案を自動で生成してくれます。

さらに、自分の下書きや途中のアイデアをChatGPTに読み込ませ、「もっとよくするには?」と尋ねることで、改善ポイントや補足案を引き出すことも可能です。

このやり取りにより自分ひとりでは思いつかない切り口や言い回しが得られ、表現や構成の幅が広がるでしょう。継続的に利用することで、発想の幅を広げるトレーニングにもなり、自身のスキルアップにもつながります。

生成AIから理想的な回答を引き出すプロンプト(生成AIに対して送る指示や問いかけの文章)のコツを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

メリット3:コストを削減しやすくなる

コストを削減しやすくなる点も、生成AIを活用するメリットの1つです。とくに、人手をかけずに処理できるタスクがある場合は、その効果が大きくなります。

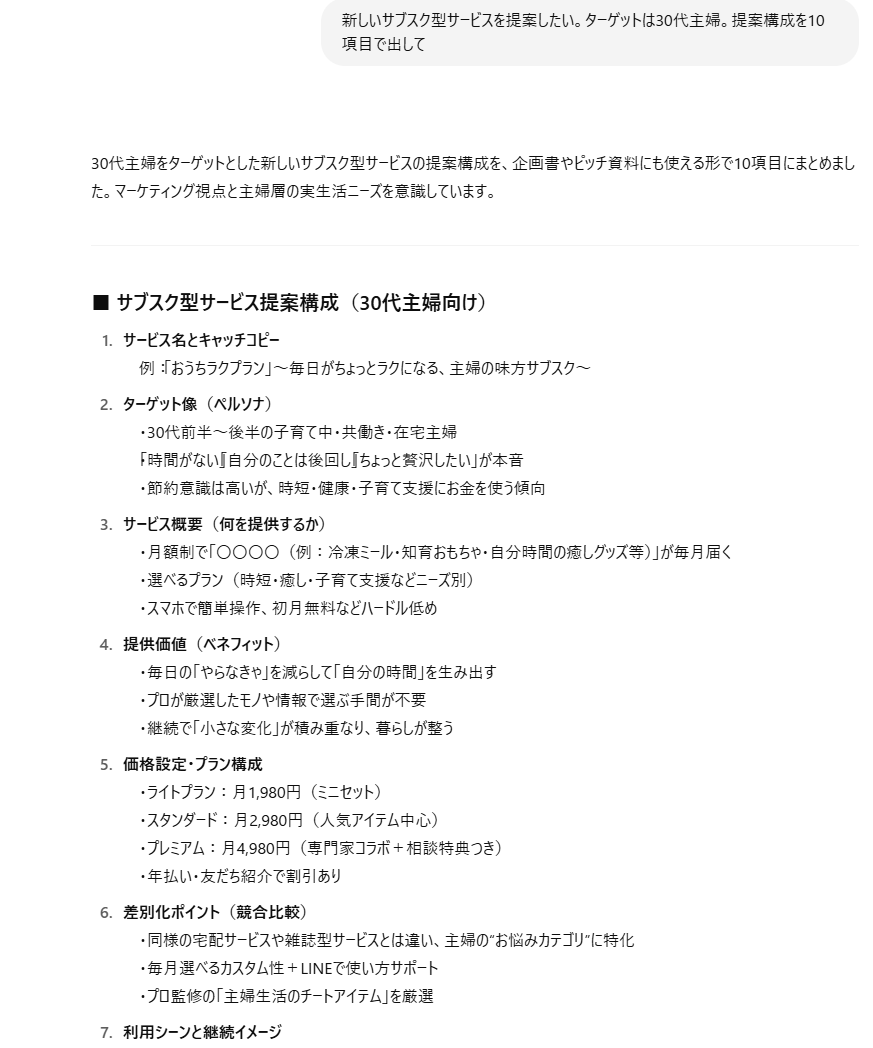

例えば、新サービスの企画提案書を作成する時、情報のリサーチやアイデア出し・構成案作成・資料作成などのいくつものステップをふまなければなりません。

それぞれを外部の会社に依頼すれば、外注費用が積み上がります。しかし、生成AIを活用すれば、それぞれの作業のたたき台を瞬時に出力可能です。

実際にChatGPTで「新しいサブスク型サービスを提案したい。ターゲットは30代主婦。提案構成を10項目で出して」と入力すると、具体的な構成案を作成してもらえます。

このように、サービス概要やターゲットニーズ・価格プラン・差別化ポイントなどの具体的な案が一覧ででてきます。

戦略立案や人とのやり取りなど、生成AIを使うことで浮いた時間は人間にしかできない業務にあてることも可能です。上記より、生成AIはコストを削減する手段としても有効といえます。

メリット4:人為的なミスが減りやすくなる

人為的なミスが減りやすくなる点も、生成AIを活用するメリットの1つです。

生成AIは、社外向けの資料や提案書・メールなど正確性が求められる文書を作成する際に、誤字脱字や文法の誤り・内容の矛盾などを自動でチェックしてくれます。

ChatGPTに提案書の文章をそのままコピーして、「この提案書にミスがないか確認してください」と入力すると、ミス部分の指摘だけでなく修正案なども提示してくれます。

人間の目だけでは見逃してしまう細かいミスも事前に発見できるため、円滑に業務を進められるでしょう。安定した品質を維持したい企業にとって、生成AIは信頼性向上のための有効なツールとなります。

生成AIを活用する4つのデメリット

メリットに続き、ここからは生成AIを活用するデメリットを、4つにまとめて紹介します。

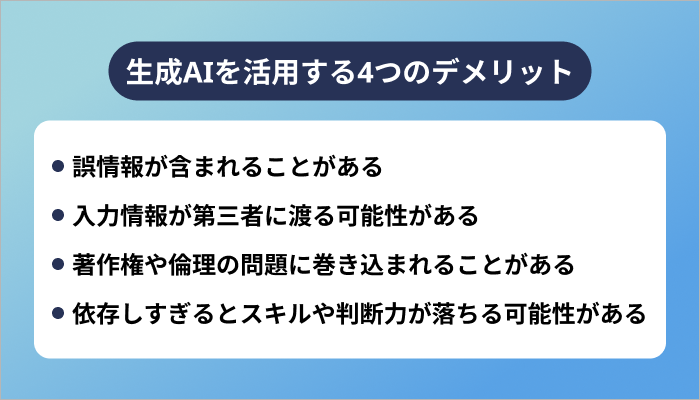

デメリット1:誤情報が含まれることがある

出力した内容に誤情報が含まれることがある点は、生成AIを活用するデメリットの1つです。

生成AIは、誤った情報を正しい情報として出力することがあります。次のような現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、とくに医療や法律など、専門的な知識が求められる分野では誤情報が大きな問題に発展しかねません。

- 誤った法律用語の定義を信じて契約書を作成してしまう

- 実際には存在しない統計データの数値で分析を行ってしまう

- 数式の定義が間違っていたことで、計算がズレる

情報の真偽を確かめないまま使用しては、誤情報の発信により発信側のイメージ低下や炎上リスクにつながる恐れがあります。そのため、AIが出力した情報はそのまま使うのではなく、参考情報として扱うという意識が大切です。

便利なツールだからこそ、内容をしっかり確認する姿勢が求められます。

デメリット2:入力情報が第三者に渡る可能性がある

生成AIに入力した情報が第三者に渡る可能性がある点も、生成AIを活用するデメリットの1つです。

生成AIの一部のサービスでは、入力した情報が学習データとして保存・活用されているため、入力した情報が外部サーバーを通じて第三者にわたる可能性があります。こうした情報漏えいは、企業にとっても個人にとっても深刻なリスクです。

業務でAIを使う際には、ツールの利用規約を確認し、どの情報まで入力してよいかをあらかじめ社内でルール化することが大切です。とくに次のような個人情報や機密性の高いデータは送らないようにしましょう。

- 氏名・住所・電話番号などの個人を特定できる情報

- クレジットカード番号や銀行口座情報などの金融・決済に関わる情報

- 個人の既往歴や通院記録などの医療や健康に関する情報

- 顧客名簿や購入履歴などの業務上で知り得た顧客データ

- 事業計画書や収支見通しなどの経営情報や未公開の内部資料

便利なツールだからこそ、「安易に何でも入力しない」というリテラシーが重要です。生成AIに頼りすぎず、情報の取り扱いには十分に注意してください。

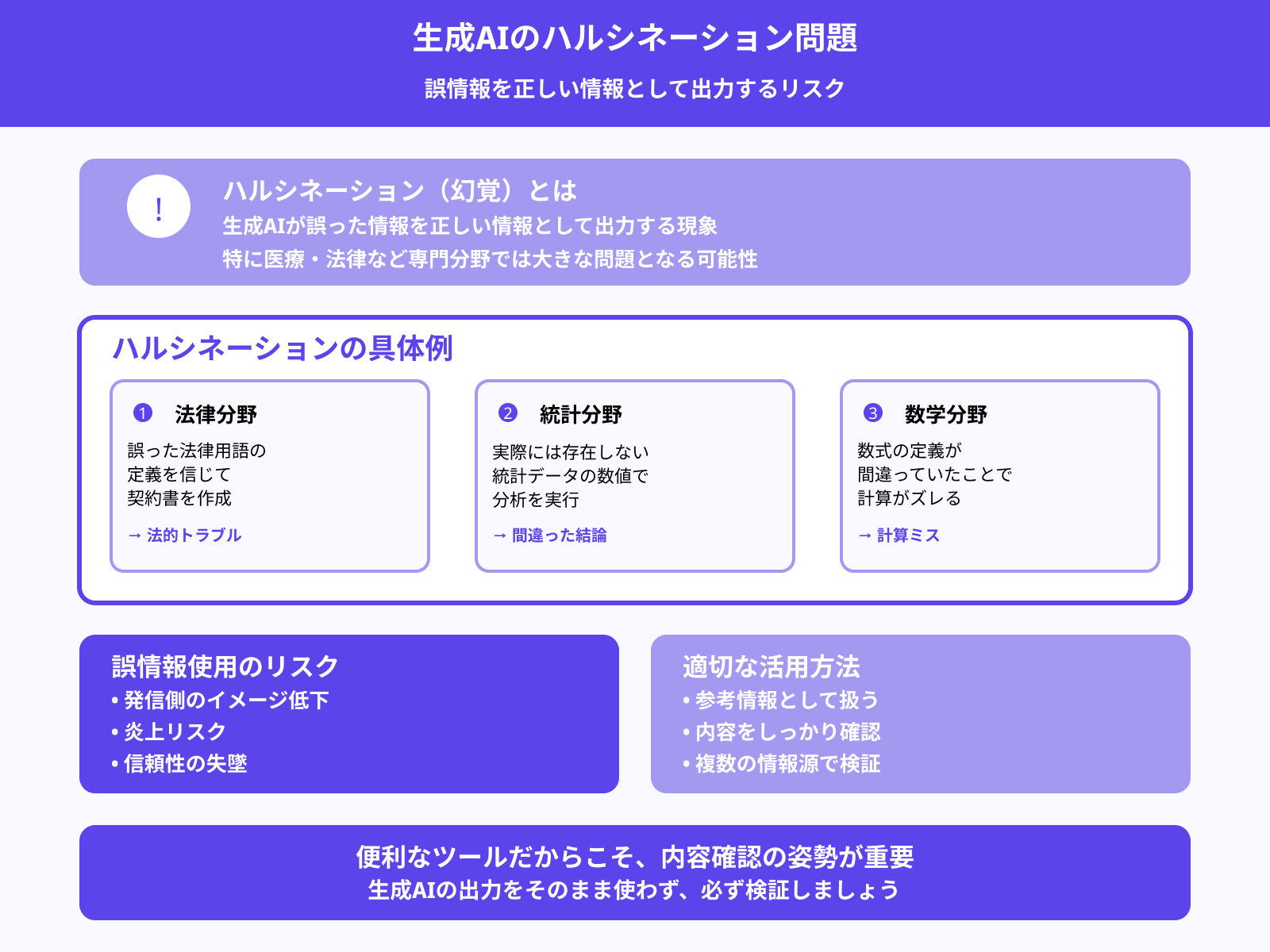

デメリット3:著作権や倫理の問題に巻き込まれることがある

生成AIで出力した内容が著作権や倫理の問題に抵触する可能性がある点も、生成AIを活用するデメリットの1つです。

生成AIは過去のデータをもとに文章や画像を生成するため、意図せず既存の著作物に似たものを出力してしまい、結果的に著作権侵害にあたってしまう恐れがあります。

また、AIは学習データに含まれる偏見や差別的な表現をそのまま出力することがあり、倫理的な問題につながるケースもあります。とくに社外に公開する資料や広告に使う際には、内容に不適切な部分がないかを慎重に確認しなければなりません。

生成物の信頼性と公正性を確保するためには、倫理面への配慮と事前のチェック体制が不可欠です。生成AIにおける著作権をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

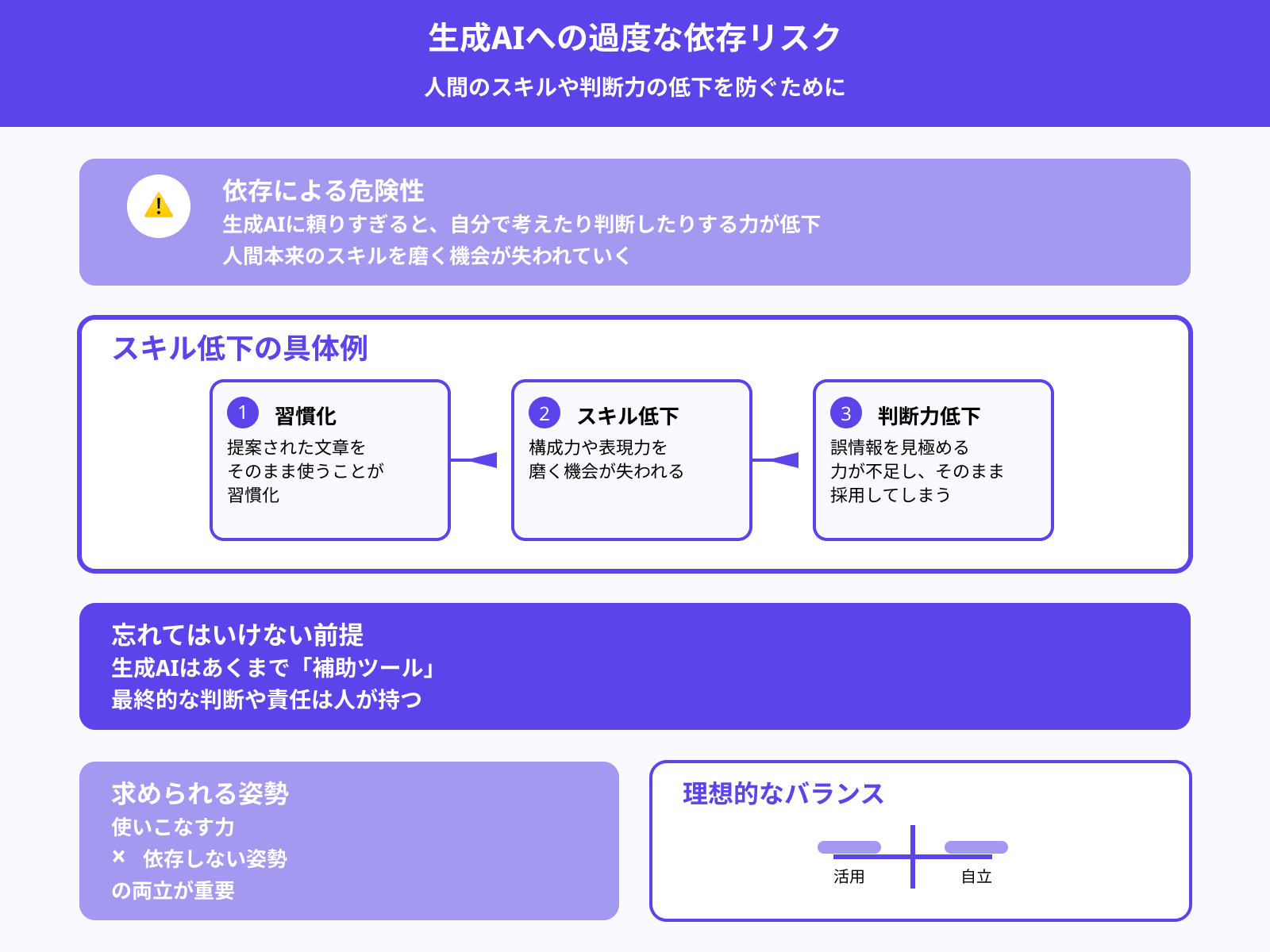

デメリット4:依存しすぎるとスキルや判断力が落ちる可能性も

生成AIに依存しすぎると人間のスキルや判断力が低下しかねない点も、生成AIを活用するデメリットの1つです。

生成AIに頼りすぎると、自分で考えたり判断したりする力が徐々に低下してしまう恐れがあります。例えば、提案された文章をそのまま使うことが習慣化すると、構成力や表現力を磨く機会が失われていきます。

また、AIが出力した内容が間違っていたとしても、それを正しく見極める力が不足していると誤情報をそのまま採用してしまうリスクも高まるでしょう。生成AIはあくまで「補助ツール」であり、最終的な判断や責任は人が持つという前提を忘れてはいけません。

このように、生成AIは使いこなす力と、依存しない姿勢の両立が求められます。

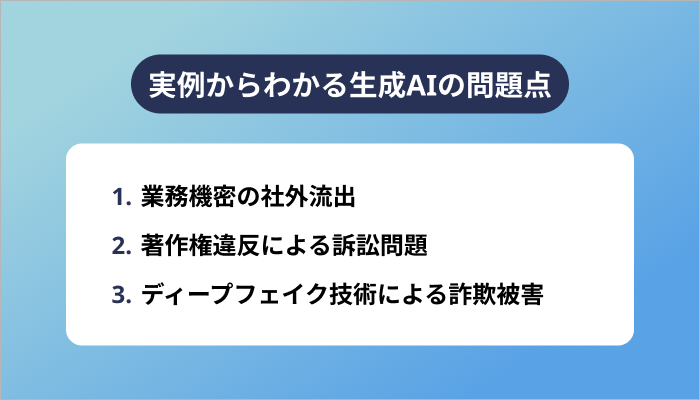

実例からわかる生成AIの問題点

生成AIは利便性の高いツールですが、実際の運用現場では思わぬトラブルが発生するケースも報告されています。

そこでここからはトラブル事例を交え、生成AIの問題点を紹介します。

問題点1:業務機密の社外流出

2023年、サムスン電子のエンジニアが業務中にChatGPTへ社内機密のソースコードを入力し、それが外部サーバーに保存されてしまうという問題が発生しました。この出来事は、生成AIの利用が企業にとって深刻なセキュリティリスクとなり得ることを示す典型的な事例です。

サムスンはこの件を受け、社内ネットワーク上での生成AIの使用を全面的に禁止しました。とくにクラウドベースで提供されるAIツールは、どこにデータが送信・保存されているのかをユーザーが把握しづらいため、情報漏えいのリスクが高まります。

便利な一方で、生成AIの使用には細心の注意が必要であることを再認識させられるケースといえるでしょう。

参照:Forbes JAPAN │サムスン、ChatGPTの社内使用禁止 機密コードの流出受け

問題点2:著作権違反による訴訟問題

2024年、中国のAIサービス事業者が、人気キャラクター「ウルトラマンティガ」に酷似した画像をAIで生成・配信していたことを受けて、広州インターネット裁判所は著作権侵害を認定しました。これは、中国における生成AIコンテンツに関する初の著作権裁判事例となっています。

その結果、事業者には約1万元(約20万円)の損害賠償に加え、該当画像の配信停止および再発防止措置が命じられました。AIによる生成物であっても、著作権の保護対象となる点に十分な注意が必要と分かるケースと言えるでしょう。

参照:Ledge.ai|中国の裁判所、偽ウルトラマン画像の生成AI事業者に著作権侵害で20万円の賠償命令ーー AI生成コンテンツの著作権侵害に関する中国初の裁判

上記のような侵害例も交え、生成AIにおける著作権をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

問題点3:ディープフェイク技術による詐欺被害

2023年、香港で勤務するある多国籍企業の会計担当者が、偽のビデオ会議を通じて約2億香港ドル(約38億円)を詐欺グループに送金してしまう事件が発生しました。会議に登場した全員が同僚に見えたものの、実際はディープフェイク技術で作られた偽の映像でした。

当初は不審に思っていた会計担当者も、映像の姿や声があまりに自然だったため疑念を払拭し、送金に応じてしまったとのことです。事件後に本社に確認したところ、すべてが偽者だったと発覚しました。

このように、AI技術の発展により、本人そっくりの映像や音声を使った詐欺が現実の脅威となっています。信頼できる情報源であっても、映像や音声だけを鵜呑みにせず、複数の手段で確認することの重要性が示された事例といえるでしょう。

参照:CNN │会計担当が38億円を詐欺グループに送金、ビデオ会議のCFOは偽物 香港

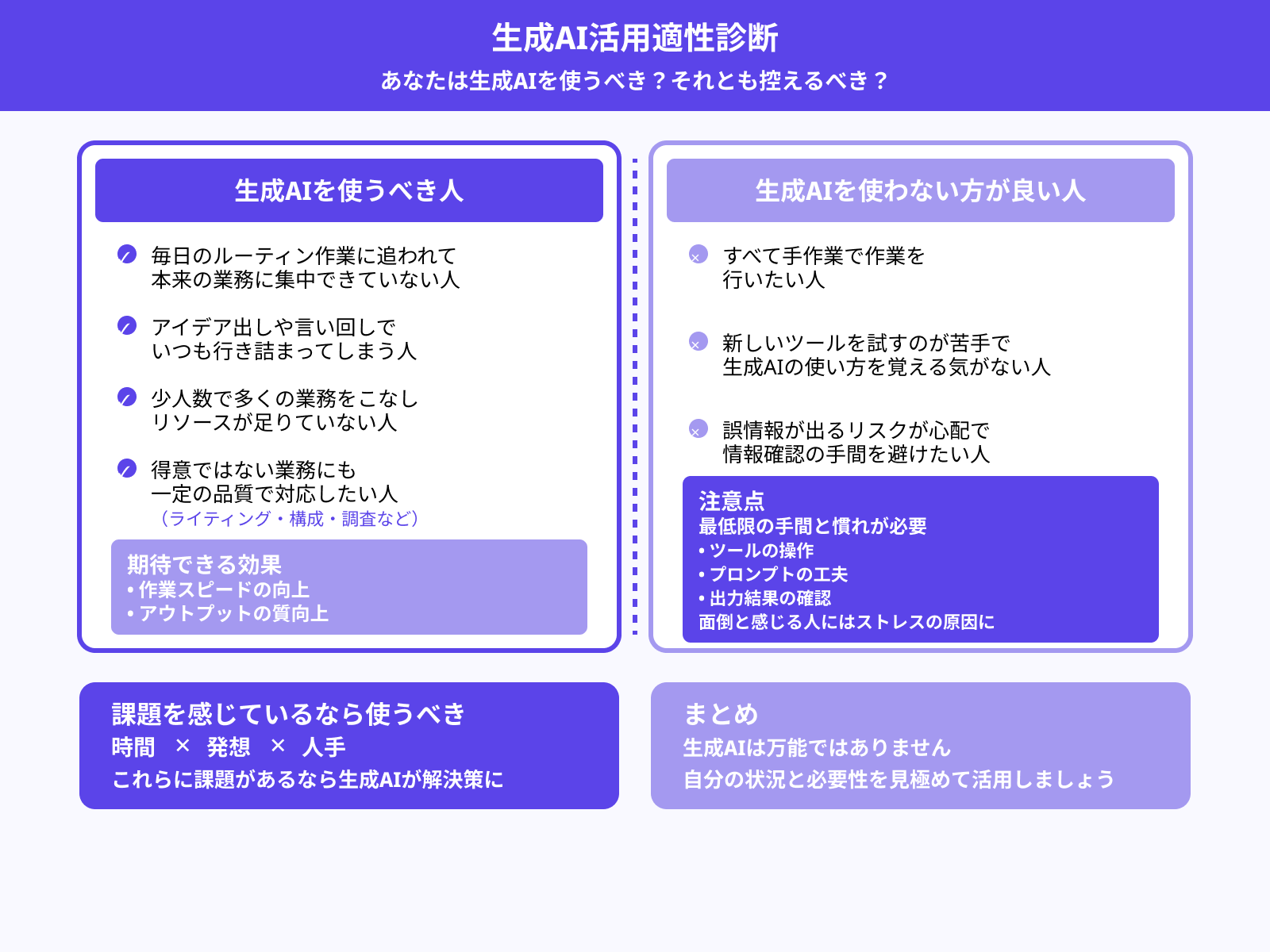

生成AIは使うべき?

ここまで解説を踏まえ、次のような人は生成AIを使うべきだといえます。

- 毎日のルーティン作業に追われて、本来の業務に集中できていない人

- アイデア出しや言い回しでいつも行き詰まってしまう人

- 少人数で多くの業務をこなさなければならず、リソースが足りていない人

- 得意ではない業務(ライティング・構成・調査など)にも一定の品質で対応したい人

生成AIは繰り返し作業の自動化やアイデア補完により、作業スピードの向上とアウトプットの質向上を両立できます。そのため、生成AIは「時間」「発想」「人手」などに課題を感じている人にとって、使うべきツールです。

なお、おすすめの生成AIを詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

反対に、下記のような人に生成AIの活用はおすすめできないです。

- すべて手作業で作業を行いたい人

- 新しいツールを試すのが苦手で、生成AIの使い方を覚える気がない人

- 誤情報が出るリスクが心配で、情報確認の手間を避けたい人

ツールの操作やプロンプトの工夫、出力結果の確認など、最低限の手間と慣れが必要です。面倒と感じる人には、かえってストレスや業務負担につながる可能性もあるでしょう。

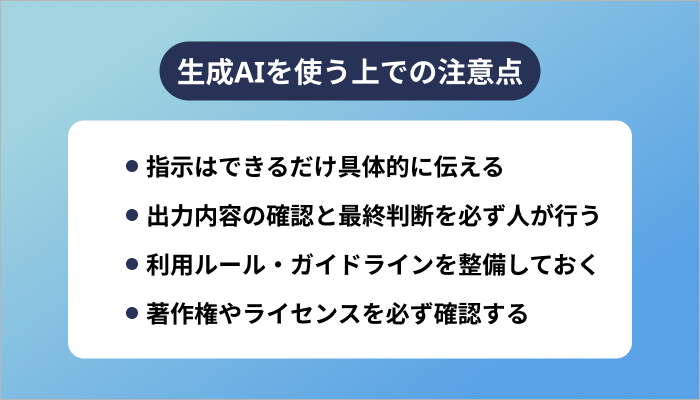

生成AIを使う上での注意点

生成AIを安全かつ効果的に使うには、次の注意点を押さえる必要があります。

- 指示はできるだけ具体的に伝える

- 出力内容の確認と最終判断を必ず人が行う

- 利用ルール・ガイドラインを整備しておく

- 著作権やライセンスを必ず確認する

まず、生成AIに指示を出す際は「具体的な文言で明確に伝える」ことが重要です。あいまいな指示では意図しない出力になる可能性があります。また、AIが出力した内容には誤りが含まれることもあるため、最終的な確認と判断は必ず人が行ってください。

組織内で利用する場合は「どこまで入力してよいか」などのガイドラインを整備し、統一したルールで運用することが大切です。また、生成された文章や画像には著作権やライセンス上の問題が発生する可能性があるため、商用利用の可否などを事前に確認する習慣を徹底しましょう。

このような体制を整えることで、生成AIを信頼性のあるビジネスパートナーとして活用できるようになります。初心者からの生成AI活用方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

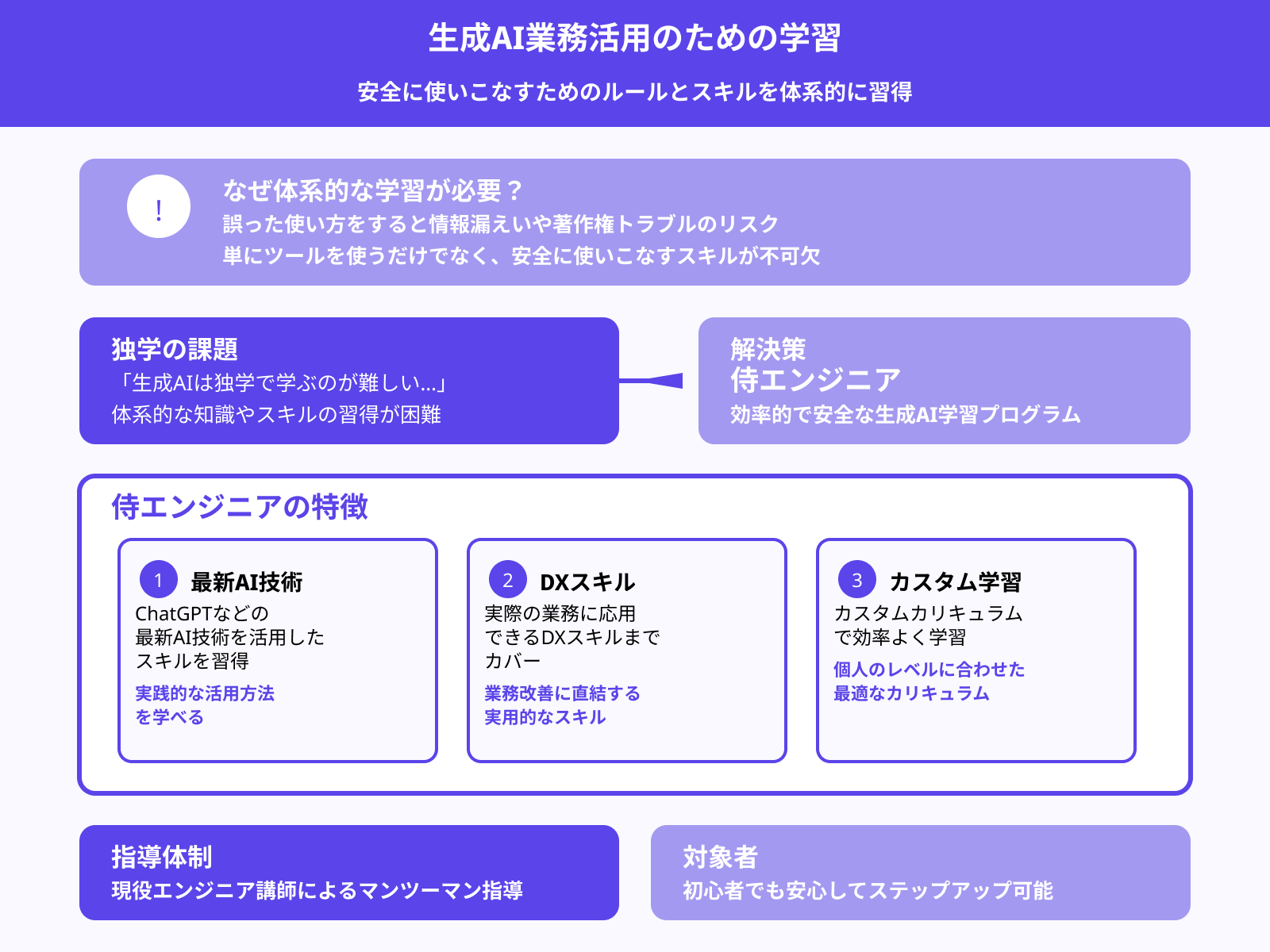

挫折なく生成AIを使いこなすには

生成AIを業務で活用するには、単にツールを使うだけでなく、安全に使いこなすためのルールやスキルを身につけることが重要です。誤った使い方をすると、情報漏えいや著作権トラブルに巻き込まれるリスクもあるため、正しい知識を体系的に学ぶことが不可欠です。

「でも生成AIは独学で学ぶのが難しい…」と感じている人もいるでしょう。そんな人におすすめなのが、「侍エンジニア」です。

「侍エンジニア」では、ChatGPTなどの最新AI技術を活用したスキルだけでなく実際の業務に応用できるDXスキルまでを、カスタムカリキュラムで効率よく学べます。

さらに、現役エンジニア講師によるマンツーマン指導で学べるため、初心者でも安心してステップアップが可能です。

「AIを使いこなせる人材」を目指すなら、ぜひ一度、公式サイトをチェックしてみてください。

まとめ

生成AIの導入は、業務の効率化やアウトプットの質向上・コスト削減・ミスの予防といった面で多くのメリットをもたらします。一方で、誤情報の出力や情報漏えい・著作権問題など、注意すべきリスクも存在します。

実際のトラブル事例からも明らかなように、「便利そうだから」と安易に導入するのではなく、正しい理解と適切な運用が欠かせません。ルールの整備と活用スキルの習得を通じて、安全かつ効果的に生成AIを活用していくことが求められます。

生成AIはうまく活用すれば、少ないリソースでも大きな成果を出せる強力な武器となります。今こそ、生成AIについて正しく学び、業務に活かしていく力を身につけましょう。